6/25新発売 ゲーミング ノートパソコン NVIDIA GeForce RTX 5050 搭載 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 512GB 14型 165Hz Webカメラ ..

評価 4.5

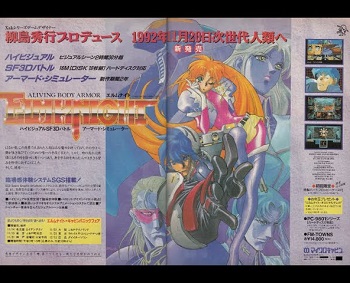

評価 4.5【発売】:マイクロキャビン

【対応パソコン】:PC-9801、FM TOWNS

【発売日】:1992年11月

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

作品の基本情報と発売された時代

『エルムナイト』(ELM KNIGHT)は、マイクロキャビンが1992年11月にPC-9801およびFM TOWNS向けに送り出したSFロボットアクション・アドベンチャーです。翌1993年にはPC-9821向けバージョンも追加され、当時のPCゲーム市場において同社の代表的タイトルの一つとして位置付けられる存在になりました。 80年代後半から90年代初頭にかけて、マイクロキャビンは『Xak』シリーズやサイバーパンクRPG『イリュージョンシティ』など、物語性の強いタイトルで知られていましたが、『エルムナイト』はそうした「ドラマ性」と「メカアクション」を全面に押し出した、いわば集大成的な一本と言えます。

ジャンルとゲームデザインのコンセプト

ジャンルとしては「アドベンチャー的な進行を採用したアクションゲーム」と説明されることが多く、メインのパートでは巨大ロボット「ランドムーバー」を操る1人称視点のメカアクションが展開されます。一方で、ステージ間を繋ぐシナリオパートはアドベンチャーゲームのような構成で、豊富なイベントや会話シーンが連続的に挿入され、プレイヤーは一本の長編アニメを追いかけるような感覚で物語を味わうことができます。 単にミッションを消化していくだけでなく、「帝国」と「反乱軍」の対立構造や、登場人物たちの葛藤、主人公自身の秘密などが章立てで描かれるため、アクションゲームでありながらストーリーテリングの比重が非常に重いのが本作の特徴です。

2時間30分を超えるビジュアルシーンという野心

『エルムナイト』が当時大きな話題を呼んだのが、約2時間30分以上におよぶビジュアルシーンのボリュームでした。宣伝文句でもそこが大きくアピールされており、ロボットが出撃するカットシーンやキャラクターの感情表現、戦況の推移など、数多くのイベントがアニメ調のグラフィックで描き出されています。 PCゲームにおいて、ここまで長時間のイベントアニメを収録した作品は当時としては珍しく、いわゆる「OVAをそのままゲームにした」かのような密度を目指した作品でした。後年のCD-ROM時代のゲームであれば珍しくない試みですが、まだフロッピーディスク媒体が主流だった時代に、その制約を押しのけて大容量のビジュアルを詰め込んだ点が、本作の野心的なところです。

10枚組フロッピー&640×200ドットという独特の技術的事情

PC-9801版はフロッピーディスク10枚組という、当時でもインパクトのあるボリュームで提供されました。容量の関係からインストールやディスク入れ替えの手間はそれなりにかかりますが、その代償として膨大なイベントシーンやマップデータ、BGMが収録されています。 グラフィック解像度についても特徴的で、多くのPC-98ゲームが640×400ドット表示を採用していたのに対して、本作はあえて640×200ドットで描かれています。これは開発開始当初、PC-8801やPC-88VAへの展開も視野に入れて横200ラインでの制作を進めていた名残とされており、その結果として画面全体に横長でダイナミックなレイアウトが取られているのが印象的です。後にFM TOWNSやPC-9821向けCD-ROM版も登場し、メディアの違いによる読み込み速度やサウンド表現の差も、本作を語るうえでのポイントになっています。

世界観―「イレギュラー」と帝国に支配された星

物語の舞台となるのは、人型機動兵器が戦争の主役となった近未来の世界。ここでは、特別な「魔力」を持つ人々が「イレギュラー」と呼ばれ、帝国を率いる皇帝ネークによって徹底的な迫害の対象とされています。魔力を持つ者は潜在的な脅威とみなされ、幼少期から監視・排除の対象となるという、強烈な管理社会が築かれています。 耐えがたい弾圧を受けてきたイレギュラーたちは、やがて帝国に対抗する反乱軍を組織し、地下での活動を続けます。プレイヤーは、帝国側に属しながらもイレギュラーとして覚醒してしまう主人公の視点から、この対立構造に巻き込まれていくことになります。表面上は「帝国VS反乱軍」という王道の構図でありながら、その裏側で描かれる血縁や因縁、個々のキャラクターの思惑が複雑に絡み合うドラマが、本作の世界観を重厚なものにしています。

主人公リックと仲間たちのドラマ

主人公のリック・チャンドラーは、帝国軍の軍事訓練校に在籍する若き訓練生です。彼は巨大ロボット「ランドムーバー」のパイロットとして将来を期待されていましたが、本人すら自覚していなかった魔力の存在が発覚したことで、一転して追われる立場へと転落します。帝国にとって魔力を持つ者は「イレギュラー」であり、存在そのものが許されないからです。 逃亡の果てに出会うのが、反乱軍リーダーの妹であるセレナ・ブルーム。予知の魔法を操る少女で、勝ち気でわがままな性格と、夜一人になることを恐れる繊細さを併せ持つキャラクターとして描かれます。さらに、幼い頃からリックに取り憑いている謎の精神体イフル、リックの愛機となるランドムーバー「バネッタ」とサポートコンピュータのサミー、常に宙に浮かぶ古代ロボット「ネロ」といった存在が、物語にSF的・ファンタジー的な彩りを加えています。こうした仲間たちとの関係性が物語を通して少しずつ変化していくのも、『エルムナイト』の大きな魅力の一端です。

ランドムーバーによる1人称メカアクション

ゲーム中でプレイヤーが主に操作するのは、「ランドムーバー」と呼ばれる人型兵器です。戦闘パートは擬似3Dの迷路状マップを1人称視点で進む形式になっており、自機は射撃武器や格闘攻撃を駆使しながら敵ロボットやモンスターを撃破していきます。オートマッピング機能が搭載されているため、複雑なマップでも現在位置や進行ルートを把握しやすく、当時としては比較的遊びやすいインターフェースが整えられていました。 また、ステージのクリア条件も「ボスとして立ちはだかるランドムーバーを撃破する」「マップ上の目的地まで到達する」「あえて敗北することでイベントを進める」など多彩で、単なる撃ち合いゲームに留まらないストーリー性の高いミッション構成になっています。さらに、主人公の徒歩パートが用意されているステージもあり、ロボットに乗っていない状況ならではの緊張感やイベントも用意されています。

マイクロキャビン作品群の中での位置づけ

マイクロキャビンは、PC向けRPGやアドベンチャーを数多く手掛けてきたメーカーですが、『エルムナイト』はその中でも「アニメ的な演出」と「メカアクション」を最も前面に押し出したタイトルといえるでしょう。緻密なビジュアル表現を目指して独自のグラフィック技術を導入したり、後年のWindows向け復刻版がリリースされるなど、長く語り継がれるポテンシャルを備えた作品です。 また、パッケージイラストを人気イラストレーターの結城信輝が手掛けていることも特筆すべき点で、当時のPCゲーム売り場においてもひときわ目を引く存在感を放っていました。重厚な世界観・ビジュアル重視の演出・1人称メカアクションという要素の組み合わせは、後年になってから再評価されることも多く、PC-98時代の野心作として今なお名前が挙がるタイトルとなっています。

■■■■ ゲームの魅力とは?

アニメを見るように物語を「体験」できる構成

『エルムナイト』最大の魅力としてまず挙げられるのが、当時としては破格ともいえるボリュームのビジュアルシーンです。総計2時間30分以上にもおよぶアニメーションイベントがゲーム全体に張り巡らされており、プレイヤーはステージを進めるたびに、新しいカットシーンやドラマを目にすることになります。 物語は章立てでテンポよく進行し、ロボット同士の戦闘シーン、キャラクター同士の口論や葛藤、作戦会議の様子などが丁寧に描かれるため、単にテキストを読むのではなく「一本の長編OVAをゲームとして追っていく」ような感覚を味わえるのが印象的です。イベントは単なる説明に終始せず、キャラクターの表情変化やカメラアングルの工夫によってメリハリがつけられており、PCゲームでありながらアニメ作品に近い没入感を実現している点は、今遊んでも独特の魅力として感じられます。

SGSシステムが生む立体的な3Dバトルの迫力

戦闘シーンは、マイクロキャビン独自の「SGS(Space Graphic Structure)」と呼ばれる描画システムによって構築された擬似3D表現が用いられています。画面全体が3D風に描かれたフィールドになっており、ランドムーバーの視点で前進・後退・旋回を行いながら敵機と撃ち合うスタイルは、当時のPC-9801ゲームではかなり斬新なものでした。 斜め移動や自動的な壁回避など、単に「前後左右に動くだけ」のメカアクションではない、立体的な機動を意識した操作設計になっているため、自機を操るだけでも独特の爽快感があります。敵の側面や背後を取って攻撃したときの手応え、砲撃が命中して爆発が画面を覆う瞬間の迫力など、グラフィック解像度自体は640×200と控えめでありながら、演出の積み重ねによって“3Dロボットバトルをしている”という感覚をうまく再現しているところが本作ならではの良さです。

4つのモードが生み出す多彩なゲームプレイ

『エルムナイト』の戦闘パートは、単に主人公機だけを操作するわけではなく、状況によって複数の「モード」に切り替わっていく構成が特徴です。リックが乗り込むランドムーバー「バネッタ」を操るバネッタモード、主人公が徒歩で行動するリックモードに加え、物語が進むと巨大兵器エルムナイトを扱うエルムモード、セレナが搭乗する「フロッサー」によるフロッサーモードといった具合に、合計4種類の戦闘スタイルが登場します。 それぞれのモードによって、操作感や戦術が異なり、同じゲームシステムでありながら「重量級ロボットでの正面衝突」「軽快な機体での遊撃戦」「生身の人間ならではの慎重な潜入」といったバリエーション豊かなバトルが楽しめます。モードごとに敵の構成やマップの作りも意識して変えられているため、マンネリになりづらく、「次の章ではどんな戦闘になるのか」というワクワク感がプレイを最後まで引っ張ってくれるのも本作ならではの魅力です。

シビアだからこそ燃える高難度のアクション

本作のアクションパートは総じて難易度が高めで、敵の攻撃を避けつつ的確に射撃を当てるには、キーボード操作にかなり慣れが必要です。特に、旋回しつつ距離を調整し、敵の死角に潜り込んで攻撃を叩き込むといった動きは、初見のプレイヤーには敷居が高く感じられるかもしれません。 しかし、その分うまく立ち回れるようになってくると、敵の攻撃を華麗にかわし、一方的に撃破できる快感が生まれます。高威力の武装で敵ランドムーバーを紙一重で撃破したときや、強敵との再戦で前回の敗北を跳ね返したときの達成感は、難易度の高さがあるからこそ際立って感じられる部分です。 また、操作の難しさをある程度カバーするために、ゲーム内にはトレーニングモードが用意されており、基本操作や戦い方を事前に練習できる配慮もあります。加えて、どうしても先へ進めないプレイヤーのために、隠しコマンドからデバッグモードにアクセスすることで“無敵”や“強制クリア”を使えるといった救済まで用意されており、「アクションが苦手だけどストーリーは最後まで見たい」という層にも門戸を開いているのは、物語重視の作品らしい配慮といえるでしょう。

キャラクター同士の掛け合いが生む人間ドラマ

『エルムナイト』の物語は、重厚な世界設定やシリアスな戦争ドラマを描きつつも、キャラクター同士の軽妙なやり取りによって程よいバランスが保たれています。反乱軍の少女セレナと主人公リックの掛け合いはその象徴で、互いに言いたいことをズバズバ言い合うため口論も絶えませんが、危機を共に乗り越えていくうちに、少しずつ信頼関係が芽生えていく過程が丁寧に描かれます。 また、謎の精神体イフルや、古代ロボットのネロ、サポートコンピュータのサミーといった存在も単なる“便利キャラ”に収まらず、物語が進むにつれて徐々に変化を見せていく点が魅力的です。特にサミーは当初、必要最低限の返答しかしない機械的な存在として登場しますが、ストーリーが進むにつれて人間らしい感情を感じさせる応答を見せ始め、プレイヤーにとっても「ただのシステムメッセージではない仲間」として印象付けられていきます。こうした細やかな人物描写が積み重なることで、戦闘シーンの勝利や敗北にも、単なるゲーム上の結果以上の重みが生まれているのです。

世界観とメカデザインの相乗効果

「イレギュラー」と呼ばれる魔力保持者が迫害される帝国社会という設定は、単なる善悪の対立を超えた緊張感を生み出しており、その中で活躍するランドムーバーのデザインや演出にも、世界観へのこだわりが感じられます。プレイヤーが操るバネッタは、量産機然としたデザインでありながら、カスタマイズやアップグレードを重ねることで“ただの兵器”から“相棒”へと印象が変わっていくのが面白いところです。 劇中には敵味方を問わずさまざまなランドムーバーが登場し、重装甲で鈍重なタイプや高速で翻弄してくるタイプ、異形のモンスターに近い姿のものまで、ビジュアルのバリエーションが豊富です。その一つ一つがストーリー上の役割と結びついているため、単に「強い敵」としてだけでなく、「この局面だからこそ登場するメカ」として印象付けられます。パッケージイラストを手がけた結城信輝によるビジュアルも相まって、90年代前半のPCゲームならではの濃密なメカ&キャラクターデザインを堪能できる点も、本作の大きなセールスポイントです。

現在でも遊びやすい入手ルートとレトロゲームとしての魅力

『エルムナイト』は、後年D4エンタープライズが運営する「プロジェクトEGG」からPC-9801版の配信が行われており、現行環境でも比較的プレイしやすいタイトルのひとつになっています。 レトロゲームとして見た場合、フロッピー10枚組という物量や当時の描画技術といった歴史的な価値もさることながら、「物語重視のメカアクションゲーム」というコンセプトそのものが今なお新鮮に感じられる点も魅力です。 アニメ的な演出と硬派なメカアクションが融合したスタイルは、近年のプレイヤーから見ると“時代を先取りしすぎた実験作”のようにも映ります。物語の濃さ、アクションの手ごたえ、そして当時のPCならではの雰囲気を一度に味わえる作品として、90年代PCゲーム史を語るうえで見逃せない一本と言えるでしょう。

■■■■ ゲームの攻略など

まず押さえたい「戦い方の軸」と難易度の前提

『エルムナイト』の攻略を考えるうえで最初に理解しておきたいのは、「正面から殴り合うゲームではない」という点です。SGSと呼ばれる擬似3D表示のフィールドで、敵ランドムーバーや魔獣たちがうろつく中を進んでいく構造上、やみくもに突っ込むと敵の射線に晒され続け、あっという間に装甲と残弾を削り取られます。実際にプレイした人の多くが「気がつくと真正面で殴り合ってしまう」と感想を漏らしているほどで、システムの自由度に対してプレイヤー側の慎重さが追いつかないと、難度は一気に跳ね上がります。 そこで重要になるのが、「無駄な戦闘は避ける」「敵の側面・背面を取る」「撤退も選択肢」という3つの意識です。全ての敵を倒さなくても目的地に到達できる場面が多く、むしろ“勝つために戦う回数を減らす”ことが、結果的に生存率を上げる近道になります。

バネッタモードの基本―移動と射線管理

リックが搭乗するランドムーバー「バネッタ」を操るバネッタモードは、本作の戦闘パートの中心となるモードです。ここで身に付けておきたいのは、①斜め移動の活用、②自動回避を前提にした位置取り、③射撃と接近戦の使い分け、という3点に集約されます。バネッタは前後左右だけでなく斜め方向へも滑らかに移動でき、さらに壁にぶつかりそうになると自動的に左右どちらかへ避けるように動いてくれます。 これを利用し、敵がこちらに正対してくる時は真正面から撃ち合うのではなく、斜め前方に移動して相手の側面を取るイメージで行動すると、受けるダメージを大きく抑えられます。敵弾が飛んでくる方向を意識し、射線と直角に動くクセをつけると、自然と回避率が上がっていきます。 武装面では、遠距離から確実に削れる射撃と、接近した時に威力を発揮するナックル系攻撃の使い分けが鍵になります。射撃は弾数制限があるため、雑魚戦でむやみに乱射せず、突破が難しい敵やボス戦など“ここぞ”という場面に温存しておくのが賢明です。一方、マップ上には壊せる壁も存在し、ナックルで打ち壊すことでショートカットルートが開ける場合があります。 経路を工夫して戦闘回数自体を減らすことも立派な攻略法なので、ただ敵を倒すのではなく「どう最短で安全に目的を達成するか」を常に意識すると、バネッタモードはぐっと安定してきます。

リックモードでの立ち回り―「生身」の危うさを理解する

主人公がロボットを離れ、生身で行動するリックモードでは、防御力も攻撃力もバネッタ時よりも不利になります。インターフェースは似ていても、ランドムーバーに乗っている感覚のまま前線に飛び込むと、あっさり倒されてしまいかねません。 ここでは、射程を活かした銃撃戦と、敵に見つからないようなルート選びが攻略のカギとなります。 まず、敵に気づかれる前に先手を取ることを最優先し、マップの角や曲がり角では必ず一瞬立ち止まって様子を見るクセを付けるとよいでしょう。敵を見つけたら、一歩下がって距離を確保し、ヒット&アウェイで銃撃を繰り返します。近距離での撃ち合いになると生身のリックは非常に脆いため、「不用意に接近しない」ことが最大の防御になります。また、リックモードのステージは、物語的にも重要なイベントが多く、探索範囲を広く取りたくなりますが、敵の多いルートに無理に踏み込む必要はありません。マップの構造を把握し、最低限の戦闘で目的地まで辿り着くルートを見つけることが、攻略の近道になります。

エルムモード・フロッサーモード―役割に応じた戦術の切り替え

物語が進むと、主人公たちは巨大兵器「エルムナイト」を操るエルムモード、セレナが乗り込む「フロッサー」でのフロッサーモードといった、追加の戦闘スタイルも体験することになります。ゲーム的には同じSGSシステム上で動くメカバトルですが、それぞれに得意分野と弱点が存在します。 エルムモードでは、機体のパワーと装甲の厚さを活かした“正面突破”がしやすくなりますが、それでも不用意な多対一は危険です。敵をまとめて相手にするのではなく、狭い通路や角を利用して、1体ずつ順番に相手をするよう誘導すると被弾を減らせます。また、強力な武装はリロードや弾数の制約が厳しい場合もあるため、「強敵にだけ使う」というメリハリが重要です。 一方フロッサーモードでは、フロッサーの機動性の高さを活かしたヒット&アウェイ戦術が有効です。火力面では重装ランドムーバーに劣ることもあるため、正面から打ち合うのではなく、距離を維持しつつ敵の攻撃範囲の外側から削っていく戦い方を意識すると良いでしょう。セレナが乗るという設定上、物語的にも“無茶な突撃はさせたくない”という気持ちになりがちですが、その感覚は実際の攻略面でも理にかなっています。

マップ攻略とミッション目標の把握

多くのステージは、単に「敵を全滅させればクリア」という作りではなく、「ボスランドムーバーを撃破する」「マップ上の指定ポイントに到達する」「特定イベントを発生させる」など、様々な条件が設定されています。 そのため、攻略の基本は《まず目的を確認し、そのうえで最短ルートを想定する》ことにあります。オートマッピング機能のおかげで、迷路状のフィールドでも自分の通ってきた経路を把握しやすくなっているので、序盤のうちにマップ端を軽くなぞって全体の構造を掴み、その後で目的地へ最短で向かうルートを探ると効率が良くなります。 また、本作には“戦わずに済む敵”も多く配置されているため、マップ上の空間を広く使って敵を避けながら進む技術も身に付けたいところです。射線が通らない通路や、壁越しに敵の位置だけ確認できる場所を利用し、「ここを抜けると戦闘が連続しそうだ」と分かれば、別のルートを試す判断ができるようになります。結果として、残弾や耐久力をボス戦まで温存できるため、総合的な難度はぐっと下がるはずです。

トレーニングモードでの練習と「負け方」を覚える重要性

操作が複雑であることは、多くのプレイヤーが口を揃えて指摘しているポイントであり、その反面として本作にはトレーニングモードが用意されています。ここでは、敵の攻撃パターンや自機の操作感を、安全な環境でじっくり試すことができます。 いきなり本番に挑むのではなく、まずはこのトレーニングモードで、①斜め移動と旋回の組み合わせ、②距離を維持しながら撃つ感覚、③壁を利用した遮蔽物戦、の3つを集中的に練習するのがおすすめです。 さらに『エルムナイト』は、ストーリー上「敗北そのものがイベントになっている」ステージも存在します。条件によっては、わざと負けることで新しい展開に分岐したり、物語の一端が描かれたりするケースもあるため、“勝ち続けることだけが正解ではない”という独特のバランスになっています。 そのため、うまくいかなかった戦闘も「この負け方はイベントに繋がるか?」という目で見直してみると、新たな発見があるかもしれません。

資源管理と長期的な視点での攻略

ランドムーバーの弾薬やエネルギー、リックたちの体力は有限であり、ステージごとにどの程度消耗して良いかを見極めることも重要です。序盤からフルパワーで戦い続けると、中盤以降のボス戦に必要な火力が足りなくなる場合もあるため、“雑魚戦は最低限の手数で切り抜け、決戦用のリソースを温存する”という考え方を徹底すると良いでしょう。 また、一部のステージでは、探索の度合いによって後々の展開が有利になる情報やイベントが見つかることもあります。マップ上で気になる分岐を見つけたら、無理のない範囲で寄り道してみることで、隠れたイベントや装備の恩恵を受けられる可能性があります。ただし、寄り道にもコストはかかるため、敵の配置や出現パターンを把握してから、二度目のプレイでじっくり回収する、という“周回前提の攻略スタイル”を取るのも一つの手です。こうした長期的な視点での攻略を意識すると、一周目は物語を追うことに専念し、二周目以降で細かなイベントや隠し要素を網羅するといった楽しみ方ができるでしょう。

アクションが苦手な人向け―裏技的な救済の存在

『エルムナイト』は物語性が非常に強い作品であるため、「ストーリーを最後まで見たいのにアクションが難しすぎる」という声も少なくありません。そうしたプレイヤー向けに、本作には隠しコマンドからアクセスできるデバッグモードが用意されており、ここから無敵状態やステージの強制クリアといった設定を利用することができます。 詳細な入力手順は資料ごとに記載が異なるものの、「どうしてもクリアできない場面が続くなら、物語を進めるための最終手段として用意されている」と捉えると良いでしょう。 また、難所に挑む前に、トレーニングモードで同じような状況を再現して練習しておく、というのも非常に有効です。単に“裏技に頼る”のではなく、「練習で操作感を体に覚えさせる→それでもダメな時にだけ救済機能に頼る」というスタンスで臨むと、ゲームとしての手応えと、物語を完走した満足感の両方を得やすくなります。アクションゲームに自信がないプレイヤーでも、この作品ならではの濃密なドラマを最後まで楽しむための選択肢が用意されている、という点は大きな安心材料と言えるでしょう。

攻略全体を通して意識したいこと

総じて、『エルムナイト』の攻略で大切なのは、「すべてを力技で解決しようとしない」ことです。フィールド上の位置取り、戦う相手の取捨選択、武装や弾薬の温存、トレーニングモードでの事前練習、時には“敗北というイベント”も含めて受け止める柔軟さ――これらを意識してプレイしていくと、最初は手に負えないと感じたステージも、少しずつ安定して乗り越えられるようになっていきます。高難度ゆえに挫折しやすい作品ではありますが、その分、最終局面まで辿り着いた時の達成感は格別です。自分なりの攻略スタイルを確立しながら、リックと仲間たちの戦いの行方を見届けていく――その過程こそが、『エルムナイト』というゲームの最大の「攻略報酬」と言えるかもしれません。

■■■■ 感想や評判

発売当時のPCゲーマーが受けたインパクト

『エルムナイト』がPC-9801向けに登場した1992年当時、PCゲームユーザーの多くは「10枚組フロッピー」「3Dロボットアクション」「2時間半を超えるビジュアルシーン」というキャッチコピーに、強烈なインパクトを受けました。雑誌広告や店頭デモでは、SGSシステムによる3Dバトル画面と、アニメ調のイベントシーンが強く押し出され、「PCでここまでやるのか」と驚きをもって受け止められたと言われています。実際、後年のプレイヤーの回顧でも「PC-98なのにドット絵とアニメの書き込みが凄まじく、FD10枚という物量にふさわしい“化け物ソフト”だった」といった声が残されており、当時のグラフィック表現としては、かなり先鋭的な作品だったことがうかがえます。

「シナリオ主体のムービーゲーム」としての評価

プレイヤーの感想を振り返ると、本作はしばしば「シナリオを軸にしたゲーム」「今で言うムービーゲーム」と形容されています。あるレトロゲームブログでは、「ゲームデザイン的に目新しいシステムは少ないものの、シナリオ主体の構成で、特にエンディングが非常に気に入った」と記されており、ゲーム性よりも物語の起伏やラストの盛り上がりを評価する声が目立ちます。 反乱軍と帝国の対立、イレギュラー迫害の背景、リックやセレナを中心とした人間ドラマが重厚に描かれることで、「アクションが多少粗削りでも物語が引っ張ってくれる」「長編OVAをゲームで観ている感覚だった」といったポジティブな意見が多く見られます。CGやアニメシーンが物語と密接に連動しているため、イベントの見ごたえという点では非常に満足度が高かった、というのが多くのプレイヤーの共通した感想です。

アクションパートへの賛否と難度について

一方で、ゲームとしてのアクション部分については、評価が割れているのも『エルムナイト』の特徴です。リアルタイム進行の擬似3Dバトルはスリルがあり、「ボス戦で敵が死角にハマってくれたおかげでギリギリ勝てた」など、ヒヤヒヤしながらも突破できた思い出を語るプレイヤーもいます。 しかし同時に、「操作が難しく、正面から撃ち合うとすぐに撃墜される」「マップ構造を理解しないと理不尽に感じる場面もある」といった声もあり、アクションゲームとしてはかなり上級者向けであることも指摘されています。 ブログや掲示板の感想では、「戦闘自体は面白いが、難度が高く、アクションの習熟に時間がかかる」「システム自体は既存のロボットゲームの延長線上で、革新性はそこまででもない」といった冷静な評価も見られます。 そのため、総評としては“ストーリー重視の人には強く刺さるが、アクション性を最優先するプレイヤーには好みが分かれる”タイプの作品と受け止められていると言えるでしょう。

ビジュアルとサウンドへの高評価

グラフィックとサウンドについては、ほぼ一貫して高評価が多く、「ビジュアルシーンがとにかく美麗」「PC-98の限界に挑んだようなドットとプログラムアニメ」といった称賛が散見されます。 マイクロキャビンが掲げた「ハイビジュアル3DSFバトル」というキャッチコピーは決して誇大広告ではなく、出撃シーンやロボット同士の撃ち合い、キャラクターのアップなど、当時の基準から見てもかなり贅沢なカットが連続する構成でした。 サウンド面では、重厚なシンセサイザー音色で奏でられる戦闘BGMや、切ないメロディのイベント曲などが印象的で、レトロゲーム音楽として好きな作品に『エルムナイト』を挙げるユーザーも少なくありません。FM TOWNS版やCD-ROM版での音質向上もあり、「環境を整えてじっくりプレイすると、アニメ作品さながらの没入感が味わえる」というコメントも見られます。

プレイ時間と価格への不満点

逆に、否定的な意見としてよく挙がるのが「ゲーム全体のプレイ時間の短さ」と「当時の販売価格」とのバランスです。あるアンケートのコメントでは、「ビジュアルシーンがすごく、美麗だった。ただ総プレイ時間が短く、定価が高かったのが難点」と率直に記されており、豪華なイベント量に比べてゲームプレイのボリュームが物足りなかった、という印象を持ったプレイヤーがいたことがわかります。 特に、当時のPCゲームは1本あたりの価格が非常に高かったため、「何十時間も遊べるシミュレーションやRPG」と比較されると、どうしてもコストパフォーマンスで不利に感じられたようです。とはいえ、物語と演出に価値を見出したプレイヤーの中には、「短いが密度が高く、最後までだれずに楽しめる」「映画を数本観たと思えば納得できる」というポジティブな割り切り方をする人もおり、この点も評価が分かれるポイントになっています。

お気に入りのキャラクター・名場面への言及

感想記事やブログを覗いてみると、リックやセレナだけでなく、古代ロボットのネロや、物語中盤から存在感を増してくるキャラクター・ロイなどを「お気に入り」に挙げるプレイヤーが多いのも印象的です。あるレビューでは、「いろいろ難点はあるが、終わり良ければすべて良しという言葉がぴったりのエンディングで、特にロイとネロの存在が忘れられない」と述べられており、キャラクター描写とラストシーンの印象が強く記憶に残っていることがわかります。 また、リックとセレナの掛け合いについて「シリアス一辺倒ではなく、時折見せるコミカルな表情や軽口の応酬が心地よい」「反発し合いながらも徐々にお互いを認めていく過程が好ましい」といった感想も散見されます。 戦闘や世界観だけでなく、そうした“人間くささ”のある会話シーンや、細かな感情表現が本作を特別な思い出としているプレイヤーも多いようです。

レトロゲームとしての再評価と現在の評判

発売から長い年月が経った現在でも、『エルムナイト』はレトロPCゲームを語る際にしばしば名前が挙がる作品です。ロボットゲームを一覧化した記事でも、PC-98を代表する3Dメカアクションのひとつとして『エルムナイト』が挙げられており、ジャンル史の中でも一定の存在感を保っています。 さらに、D4エンタープライズの「プロジェクトEGG」でPC-9801版が配信されたことにより、当時プレイできなかった世代のユーザーにも触れられる機会が生まれ、「懐かしい1本」「遊びにくいところもあるが、ストーリーと雰囲気は今でも十分楽しめる」といった新たな感想も増えています。 総じて、現代の評価をまとめると、「ゲームデザインだけを見れば時代相応だが、シナリオとビジュアル演出の濃さは今も輝きを失っていない」という位置づけがふさわしいでしょう。アクション部分の粗さやボリューム面の課題は指摘されつつも、「1992年という時代にここまでの“ムービーゲーム”を実現していたこと自体がすごい」「マイクロキャビンらしいストーリー重視の作りが凝縮された一本」として、今なお愛情を込めて語られる作品となっています。

■■■■ 良かったところ

物語を「見せる」ことに徹したビジュアル演出の迫力

『エルムナイト』の長所として真っ先に挙げたくなるのが、2時間半を超える膨大なビジュアルシーンが生み出す“見せる力”の強さです。フロッピー10枚組という当時としては破格の容量を、ただマップや敵データに費やすのではなく、ストーリーを伝えるためのアニメーションにしっかりと割いているため、プレイ中は常に「次のイベントではどんなカットが見られるのか」という期待感が途切れません。ランドムーバーが格納庫からゆっくりとせり上がる出撃シーン、リックやセレナが激しく感情をぶつけ合う口論の場面、反乱軍と帝国軍の戦力差を印象づける大規模な戦闘シーンなど、一つひとつのイベントが印象深く、ストーリーを単なるテキストの羅列ではなく“映像体験”として味わわせてくれます。PC-98の解像度や色数の制約はあるものの、それを補って余りある構図の工夫やカメラワークが盛り込まれており、静止画と簡易アニメを組み合わせながらも、プレイヤーの頭の中にしっかりと動きのあるシーンを思い浮かばせる力があるのは、本作ならではの大きな魅力です。

リックとセレナを軸にしたキャラクタードラマの濃さ

良かった点として外せないのが、主人公リックとヒロインのセレナを中心に描かれるキャラクター同士のドラマの濃さです。帝国軍の訓練校に所属していたリックが、知らぬ間にイレギュラーとして追われる立場に転落し、逃亡の末に反乱軍の少女セレナと出会う――この導入だけでも王道のドラマ性がありますが、本作が優れているのは、そこで終わらず二人の関係性を丁寧に変化させていく点にあります。最初は互いに立場も考え方も違うため衝突が絶えず、セレナの勝ち気でわがままな性格が前面に出て、リックを振り回す場面も多いのですが、困難な状況をいくつも乗り越える中で、彼女の不安や孤独が垣間見えるシーンが挿入され、プレイヤーは「ただのヒロインではない、葛藤を抱えた一人の少女」としてセレナを好きになっていきます。一方のリックも、最初は流されるままに反乱軍に身を置く青年に過ぎませんが、仲間たちと関わるうちに「自分は何のために戦うのか」「帝国とイレギュラーの対立をどう捉えるのか」を自分自身の言葉で語り始めます。この過程がビジュアルシーンや会話イベントを通じてじっくり描かれるため、終盤に至る頃には、プレイヤーは“凄いメカが活躍するゲーム”というより“リックとセレナの物語を見届けたい作品”として本作を捉えるようになります。キャラクターの好き嫌いが強く分かれるタイプのゲームではなく、多くのプレイヤーが主要キャラに情が移ってしまうような説得力を持っている点は、大きな魅力といえるでしょう。

ランドムーバー戦の重さと手応え―「操縦している感」があるアクション

アクション部分についても、難易度の高さはありながら、良いところを挙げるなら「ランドムーバーを確かに自分の手で操縦している」という感覚を味わえる点が突出しています。SGSによる1人称視点のフィールドは、単なる平面的なシューティングとは異なり、旋回や前進・後退、斜め移動などを組み合わせて敵と距離を測りながら戦う必要があります。キーを入力した瞬間にスパッと動くのではなく、重量級ロボットらしく“ぐっと踏み込んでから方向転換する”ようなもっさりした挙動も含めて、操縦している感覚に一役買っています。敵の攻撃をギリギリでかわし、側面を取って砲撃を叩き込んだ時の「やってやった」という達成感は、操作がシビアであるがゆえに強く感じられるもので、決して自動的に派手な演出が出るタイプのゲームではないからこそ、「自分がこの機体を動かしている」という実感を得やすいのです。ボス戦では、弱点の位置や攻撃パターンを体で覚えつつ少しずつ攻略法を掴んでいく過程があり、初見では理不尽に思えた相手も、試行錯誤の末に安定して撃破できるようになると、一気に愛着が湧いてきます。アクション性とシミュレーション的な駆け引きの両方を味わえる点は、間違いなく本作の“良かったところ”の一つといえるでしょう。

世界観の厚みと設定の巧みさ

“魔力を持つ者=イレギュラー”が帝国に迫害される世界という舞台設定も、本作の長所の一つです。単に「悪い帝国と正義の反乱軍」という単純な二項対立にとどまらず、帝国側にも彼らなりの論理や恐怖があり、イレギュラーと呼ばれる存在が社会に与える影響や、長年の弾圧が生んだ歪みなど、背景にある歴史や政治の匂いが感じられる作りになっています。こうした下地がしっかりしているからこそ、リックのように“帝国側で育った人間が、実はイレギュラーであった”という設定が単なるギミックではなく、物語全体を揺さぶるドラマとして機能します。また、ランドムーバーという兵器体系や、古代ロボットネロの存在など、SF要素とファンタジー要素が絶妙なバランスで混ざり合っている点も魅力です。技術と魔力が併存する世界観は雑に扱うとご都合主義になりがちですが、『エルムナイト』では“魔力ゆえに疎まれ、恐れられる”社会構造を丁寧に描くことで、プレイヤーに「もし自分がイレギュラーだったらどうするか?」という問いを投げかけてきます。ロボットものとしてのカッコよさだけでなく、設定に込められたテーマ性や問いかけの深さを味わえるのも、本作を語るうえでの大きなプラスポイントです。

音楽と演出の相乗効果―印象に残るシーンの数々

BGMと演出の組み合わせも、プレイヤーの記憶に強く刻まれる要素として挙げられます。出撃前のブリーフィングで流れる緊張感のある曲、バトル中の鼓動を早めるようなアップテンポのナンバー、敗北や喪失を語るシーンで静かに流れる物悲しいメロディなど、場面ごとに雰囲気にマッチした音楽が選ばれており、“音が鳴っているから寂しくない”というレベルを超えて、ストーリーの感情線をしっかりと支える役割を果たしています。特に、山場となるイベントシーンでは、音楽の入り方や切り替わりのタイミングが絶妙で、「あの曲が流れるだけで、当時のシーンが頭に浮かぶ」というプレイヤーも多いはずです。視覚的な演出と音の演出をセットで体験させることで、印象的なカットが何倍にも心に残るよう工夫されており、ゲームのプレイ時間以上に“思い出の中の体験”が長く感じられるのは、この相乗効果のおかげと言っても過言ではありません。

トレーニングモードやデバッグ機能など「遊ばせよう」という配慮

難易度の高さが話題に上りがちな本作ですが、その一方で、開発側が「なんとか最後まで遊んでほしい」と配慮した痕跡が随所に見られる点も、良かったところとして挙げられます。その代表がトレーニングモードの存在で、通常ステージでいきなり敵の猛攻に晒される前に、基本操作や戦闘のコツを試せる場が用意されています。ここで斜め移動の感覚や射程感覚を掴んでから本編に入れば、体感難度は大きく変わってくるでしょう。さらに、どうしても先に進めないプレイヤー向けに、特定コマンドからアクセスできるデバッグモードが残されていることも知られており、無敵化やステージスキップといった“最終手段”を用いることで、物語だけは最後まで見届けられるようになっています。アクション部分に自信がないユーザーにとっては、こうした救済があることで「難しそうだけど手を出してみよう」という気持ちになれますし、逆に腕に覚えがあるプレイヤーはデバッグに頼らず自力で突破するという遊び方も選べるため、間口の広い設計になっている点は素直に評価できるポイントです。

テンポの良い構成と「ダレにくい」プレイ感覚

総プレイ時間自体はそれほど長くないものの、そのぶん章ごとのテンポが非常に良く、ストーリーがダレずに一気に進んでいく構成も、『エルムナイト』の良いところです。シナリオパート→戦闘パート→次の展開…というサイクルが明快で、もたつきが少ないため、「次のミッションはどんな内容か」「このイベントの後、あのキャラクターがどう動くのか」といった期待感が途切れにくくなっています。RPGのように延々とレベル上げをしたり、無数のサブイベントを追いかけたりするタイプではなく、一本の物語を最後まで走り抜けるために必要な要素だけが凝縮されているので、遊ぶ側の集中力を切らさず、クリアまで一気に駆け抜けられるのは、大作が増えた現代から振り返るとむしろ美点とすら言えます。「ダラダラと冗長なプレイではなく、映画数本分の濃密な体験がコンパクトにまとまっている」という感覚を好むプレイヤーには、特に刺さる構成です。

レトロゲームとして今遊んでも光る“雰囲気ゲー”としての魅力

最後に、現在の視点から見た良かったところとして、「レトロPCゲームならではの雰囲気を全身で味わえる作品である」という点を挙げられます。解像度640×200のドット絵や、FM音源の独特なサウンド、キーボード主体の操作系など、今の基準からすれば不便さや粗さも目立ちますが、それら全てが組み合わさることで、『エルムナイト』という作品固有の空気感が生まれています。フロッピー複数枚を入れ替えながら物語を進めていく感覚、ロード中のわずかな待ち時間に次の展開を想像するワクワク感などは、現行ハードの快適さとは別ベクトルの楽しみ方です。エミュレーション環境や復刻配信を通じて今あらためてプレイしてみると、単に懐かしいだけでなく、「90年代前半のPCゲームがどんな可能性を追いかけていたのか」を肌で感じ取ることができるでしょう。そうした“時代の匂い”も含めて楽しめる、雰囲気ゲーとしての魅力が詰まっている点は、『エルムナイト』の良さとして強調しておきたいところです。

■■■■ 悪かったところ

高難度すぎるアクションが生む挫折感

『エルムナイト』でまず指摘されがちな欠点は、アクションパートの難易度バランスです。ランドムーバーを1人称視点で操るSGS方式の戦闘は、慣れてくると確かに“操縦している手応え”があって面白いのですが、その面白さに辿り着くまでのハードルがかなり高めに設定されています。旋回・前進・後退・斜め移動を同時に要求される操作系は、当時のPCゲーマーにとっても複雑で、キーボードだけで直感的に扱いきるには相応の慣れが必要でした。敵の攻撃も容赦がなく、正面から撃ち合えばあっという間に装甲が削られてしまうため、「ちょっと遊んでみよう」と軽い気持ちで触れたプレイヤーほど序盤で心を折られやすい構造です。難易度設定を切り替えるオプションや、チュートリアル的な導入がもっと手厚ければ、ストーリーを楽しみたいライト層にも薦めやすい作品になっていたでしょうが、実際には「まず操作の壁でふるいに掛けられる」印象が強く、ここは素直に惜しい点と言わざるを得ません。

プレイ時間と価格のバランスがとりにくい構成

もうひとつよく挙げられる不満点が、「プレイ時間のわりに価格が高く感じられた」というものです。フロッピー10枚組という物量と、2時間半を超えるビジュアルシーンは確かに贅沢なのですが、純粋なゲームプレイ部分だけを見ると、長大なRPGやシミュレーションゲームと比べてプレイ時間はさほど長くありません。アクションパートに慣れているプレイヤーなら、初見からでもそこそこの時間でエンディングまで辿り着けてしまうため、「この値段ならもっと長く遊びたかった」「演出面は豪華だけれど、ボリューム感にやや物足りなさがある」と感じたユーザーも少なくなかったはずです。当時のPCゲームは軒並み高価で、同じ予算で膨大なシナリオ量を誇るRPGや、何十時間も遊べるSLGを選べた時代だけに、“映像に振り切った意欲作”としての価値を理解できるかどうかで評価が割れました。一本の映画やOVAボックスを買う感覚で受け止められる人には刺さる反面、「時間当たりの遊びごたえ」を重視するプレイヤーにとっては、どうしてもコストパフォーマンスの悪さが気になってしまう、そんなチグハグさが欠点として残っています。

インターフェースの不親切さと説明不足

現代の視点で振り返ると、インターフェース面の不親切さも弱点として浮かび上がってきます。SGSによる3D風フィールドは斬新ではあったものの、敵の位置や距離感、被弾方向などの情報が視覚的に分かりにくい場面が多く、「なぜダメージを受けたのか」「どこから攻撃されているのか」が直感的に把握しづらいのです。マップ画面が用意されているとはいえ、細かな段差や死角などは実際に動かしてみないと分からず、結果として“画面の情報量”と“プレイヤーが得られる手応え”のバランスが悪く感じられることもあります。また、ゲーム中の説明テキストも必要最低限で、武装やパラメータの意味、敵ごとの特徴などが分かりづらいまま戦いに放り込まれる印象が否めません。取扱説明書や攻略記事に頼らなくても、ゲーム内で自然と理解が進むような配慮がもう少しあれば、遊びやすさは大きく変わっていたでしょう。見た目の“カッコよさ”に対して、情報提示の整理が追いついていなかった点は、当時の野心作ならではの欠点といえます。

ロードやディスク入れ替えの煩雑さ

PC-9801版特有の問題として、フロッピー10枚組がもたらす物理的な煩わしさも見逃せません。大容量のビジュアルシーンを実現するためとはいえ、シナリオが切り替わるたびにディスク交換を求められる場面が多く、集中して物語に入り込んでいる最中に「次のディスクを入れてください」と現実に引き戻されてしまう瞬間が少なくありません。特に、イベント→戦闘→イベント…と頻繁にモードが切り替わる構成上、ディスクドライブのアクセス音や入れ替え作業がプレイリズムに食い込んでくるのは大きなストレス要因でした。後発のCD-ROM版ではこの問題はかなり緩和されましたが、オリジナルのPC-98フロッピーバージョンで遊んでいたユーザーにとっては、「演出が豪華なほど交換回数も増える」というジレンマが常に付きまとっていたと言えるでしょう。演出の豪華さと引き換えに、快適さを犠牲にしてしまった点は、ハードウェア事情とはいえプレイ感覚の面で大きなマイナスです。

シナリオの説明不足や駆け足に感じられる部分

物語そのものは高く評価される一方で、細部に目を向けると「もう少し掘り下げてほしかった」「唐突に感じる展開がある」といった不満も聞こえてきます。イレギュラー迫害の歴史や、帝国側の政治的事情、サブキャラクターたちの過去など、設定資料としては面白そうな要素が多数存在するものの、ゲーム本編では駆け足気味に処理されてしまう場面も少なくありません。また、重要そうな人物が短い登場シーンだけで退場してしまったり、「このキャラとの関係が深まりそうだ」と思った矢先に物語の都合で舞台から消えてしまったりと、演出の密度とプレイ時間の短さが裏目に出ていると感じることもあります。エンディングに至るまでの流れはドラマチックであるものの、その裏側で“消化不良のサブ要素”がいくつも残ってしまうため、世界観が好みに合ったプレイヤーほど「もっとこの世界を見ていたかった」「この設定でもう一作作ってほしかった」という物足りなさを募らせてしまうのは、贅沢でありながら確かな欠点です。

プレイヤーを選ぶ作風とジャンルの中途半端さ

『エルムナイト』は、シナリオとビジュアルに大きく振り切った作品であるがゆえに、「純粋なアクションゲーム」として見ても、「骨太なアドベンチャー」として見ても、どこか中途半端に映ってしまう側面があります。アクションパートは本格的で難易度も高いのに、ステージ数や成長要素はそこまで多くなく、RPG的なやり込みを期待すると肩透かしを食らいます。一方で、物語は重厚でイベントも多いのに、選択肢や分岐の自由度は限定的で、“インタラクティブなアドベンチャー”というよりは“一本道のアニメをなぞるゲーム”に近い構造です。この結果、「ストーリーをじっくり味わいたい派にはアクションが重く、アクションをガッツリやりたい派にはシナリオデモが長い」という、どちらの層にも微妙に噛み合わない印象を与えてしまう場面があります。もちろん、その“アクションとシナリオの融合”こそが本作の挑戦であり魅力でもあるのですが、ターゲットとする遊び方をもっと明確に絞り込んでいれば、より支持を集めやすかったかもしれません。

現代環境での再プレイ時に感じる古さ

最後に、現代のプレイヤーが復刻版やエミュレーションで再び本作に触れたときに感じる「操作系・UI・テンポの古さ」も、どうしても避けられないマイナス点として挙げられます。マウス操作前提のUIでもなく、パッド対応も限定的で、キーボードでの複雑な操作を要求されるスタイルは、今のゲームに慣れた感覚からするとかなり敷居が高く映ります。また、メッセージ送りのスピードや、戦闘パートへの移行時のロード感覚など、細かなところで「レトロゲームらしいもっさり感」を覚える場面も多く、昔のタイトルに愛着がないユーザーには受け入れられにくい部分です。レトロ作品として味わい深いのは事実ですが、そうした“古さ”を楽しめるかどうかで評価は大きく変わってしまうため、人によっては「雰囲気は好きだが、さすがにプレイするのはしんどい」と感じてしまうこともあるでしょう。作品そのものの問題というより時代の壁ではありますが、今という時代にあらためて遊ぶ際には、避けて通れないネガティブ要素です。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

リック・チャンドラー ― 弱さも抱えた「等身大の主人公」

『エルムナイト』のキャラクターの中で、多くのプレイヤーがまず印象に残るのは、やはり主人公のリック・チャンドラーでしょう。彼は最初から英雄として描かれているわけではなく、帝国軍の軍事訓練校で訓練を受けている、どこにでもいそうな若いパイロット候補生として物語に登場します。自分でも気づいていなかった魔力が発覚し、突然「イレギュラー」として追われる身になる展開は、プレイヤーにとってもショックであり、その理不尽さに共感しやすい導入になっています。リックの魅力は、この“普通の青年”が徐々に状況を受け止め、自分なりの答えを探していく過程にあります。最初は流されるまま反乱軍側に身を寄せる彼ですが、戦いの中で仲間を失い、セレナと言い争い、帝国とイレギュラーの歴史を知るにつれて、「自分は何者で、何のために戦うのか」という問いに向き合わざるを得なくなっていきます。その迷いや弱さまで含めて描かれていることが、リックを“単なるロボットアニメの主人公”ではなく、感情移入しやすい等身大の青年として印象付けていると言えるでしょう。戦況が悪化しても冗談を言って空気を和ませようとする場面や、セレナや仲間を守ろうとして後先考えず飛び出してしまう瞬間など、「欠点こそ魅力」と言いたくなる人間臭さが、彼を好きなキャラクターとして挙げたくなる大きな理由になっています。

セレナ・ブルーム ― 勝ち気で不安定な“人間味あふれるヒロイン”

ヒロインであるセレナ・ブルームも、人気キャラクターとしてよく名前が挙がる存在です。彼女は反乱軍のリーダーの妹であり、予知能力という強力な魔法を持つイレギュラーでありながら、その性格は非常にわかりやすく、愛すべき面倒くささに満ちています。わがままで短気、思ったことはすぐ口に出し、リックに対しても容赦なくきつい言葉を投げつける一方で、夜一人でいることを怖がるような幼さや、兄の失踪を引きずり続ける脆さも抱えている――このギャップが、彼女の最大の魅力と言えるでしょう。表面上は強気な態度を崩さないセレナが、ふとした瞬間に見せる弱音や涙は、プレイヤーにとっても不意打ちのように胸を突いてきます。さらに、予知の魔法を持つがゆえに、未来の悲劇を断片的に見てしまい、その通りになってしまわないよう必死に足掻く姿も印象的です。「強い力を持っているからこそ、誰よりも不安を抱えている」という構図は、彼女を単なるマスコット的ヒロインではなく、物語全体を支える重要な柱に押し上げています。わがままでぷいっとそっぽを向きながらも、結局リックを放っておけない――そんなセレナの姿に惹かれて、「欠点ごと大好き」と言いたくなるプレイヤーが多いのも頷けるところです。

イフル ― 主人公の内面に寄り添う“見えない相棒”

幼い頃からリックに取り憑いている謎の精神体イフルも、プレイヤーの心に残る存在です。ゲーム中でイフルの声が聞こえるのはリックだけであり、プレイヤーはテキストやビジュアルシーンを通してしかそのやり取りを目にすることができません。この“他の誰にも見えず、聞こえない存在”という設定が、イフルを非常に象徴的なキャラクターにしています。一見すると、主人公の頭の中で話しかけてくるありがちなナビゲーターのようですが、物語が進むにつれて、単なるサポート役以上の重い意味を持っていることが示唆されていきます。リックが絶望しかけた時にだけ、ふっと掛けられるイフルの台詞は、ときに優しく、ときに冷酷で、プレイヤーにも「この存在はいったい何者なのか」という疑問を投げかけてきます。彼(もしくは彼女)にまつわる謎はストーリー全体の中でも重要な要素であり、終盤に向けて正体が明かされていく過程は、本作の見どころの一つです。プレイヤーによっては、派手な見た目のキャラクター以上に、イフルのことが忘れられない存在だった、と語る人も少なくありません。主人公の内面に寄り添い続ける“見えない相棒”としての立ち位置が、静かながら強烈な印象を残すキャラクターです。

バネッタ&サミー ― メカなのに“相棒感”の強い存在

『エルムナイト』を語るうえで、リックの搭乗するランドムーバー「バネッタ」と、その操縦補佐コンピュータであるサミーの存在も欠かせません。一見すると、バネッタは量産機に近い実用的なデザインのロボットであり、他作品のような派手で特別な“主役機”という雰囲気はあまりありません。しかし、物語と戦闘を繰り返すうちに、プレイヤーはいつの間にか「バネッタ=リックの分身」として愛着を抱くようになっていきます。苦戦続きのミッションを何度もクリアに導いてくれた機体は、たとえスペック上は凡庸でも、プレイヤーにとって唯一無二の“相棒”です。その上、ナビゲート役のサミーが、物語が進むごとに徐々に人間らしい反応を見せ始めることで、バネッタというメカ全体に「人格」が宿っていくような感覚を味わえるのもポイントです。最初は必要最低限の返答しかしなかったサミーが、やがてリックの言葉に対して少し茶化すような返事を返したり、心配するようなニュアンスを含んだメッセージを出したりするようになると、プレイヤーは「ただのコンピュータじゃない」と感じ始めます。人間キャラとはまた違う形で、“この機体と一緒に最後まで戦い抜きたい”と思わせてくれる存在として、バネッタとサミーのコンビは、好きなキャラクター候補に挙げたくなるコンビでしょう。

ネロ ― ミステリアスさと温かさを併せ持つ古代ロボット

常に宙に浮かんでいる古代ロボット・ネロは、見た目のインパクトと、どこか飄々とした性格が印象的なキャラクターです。リックが遺跡で偶然発見したことをきっかけに行動を共にするようになりますが、その出自や目的はしばらく明かされず、プレイヤーと同じように、リックたちも「なぜ彼はここにいるのか」「何を知っているのか」と疑問を抱き続けることになります。ネロの魅力は、その謎めいた雰囲気とは裏腹に、時折見せる優しさや茶目っ気にあります。深刻な状況でもマイペースに構えているかと思えば、ここぞという場面で核心を突く一言を放ち、物語の重大な局面で重要な役割を果たすこともある――その“飄々とした導き手”のような立ち位置が、多くのプレイヤーにとって忘れがたい印象を残します。外見的には感情の読めないロボットでありながら、会話の端々からリックや仲間たちを気遣っているようなニュアンスが滲み出るため、「何を考えているのか分からないけれど嫌いになれない」「最後まで見届けると、ネロが一番好きになっていた」という感想を抱く人もいるはずです。世界観の鍵を握る存在でありながら、人間味あふれる不思議なロボットとして愛されるキャラクターです。

脇を固めるキャラクターたちと“群像劇”としての魅力

メインどころのキャラクター以外にも、『エルムナイト』には印象的な人物が多数登場します。反乱軍側の仲間たちや、帝国軍の指揮官、リックの訓練校時代の知り合いなど、それぞれの出番は決して長くない場合もありますが、短いシーンの中でその人物の信念や迷いが垣間見えるよう工夫されています。例えば、帝国側の軍人の中には、イレギュラー迫害政策に疑問を抱きながらも組織から抜けられずにいる者がいたり、反乱軍の中にも過激な手段に走る者や、家族を守るために戦わざるを得なかった者がいたりと、一言で“善”や“悪”と切り捨てられないキャラクターが数多く描かれています。こうした脇役たちの存在によって、リックとセレナのドラマが“世界の中の一組の物語”として立体的に見えてくるのです。プレイヤーの中には、「あのサブキャラがもっと活躍する続編を見てみたかった」「敵として立ちはだかったあのパイロットが、実は好きなキャラだった」という声もあるでしょう。群像劇としての厚みを作り出しているこれらの脇役たちもまた、“好きなキャラクター”を語るうえで忘れてはならない存在です。

プレイヤーごとに違う“推しキャラ”が生まれるゲーム

総じて『エルムナイト』のキャラクター描写は、誰か一人だけを絶対的な主役に据えるのではなく、複数の人物に見せ場と感情のクライマックスを用意している点が特徴です。そのため、プレイヤーによって「一番好きなキャラ」は大きく変わります。リックの不器用な成長に心を動かされる人もいれば、セレナの危うさと芯の強さに惹かれる人もいるでしょう。イフルやネロのような“謎めいた存在”に惹かれるタイプのプレイヤーもいれば、寡黙な仲間キャラや、敵側のパイロットに心を奪われる人もいます。ゲームとしてのプレイ時間は決して長くありませんが、その中でキャラクターたちのバックボーンや心の揺れ動きが丁寧に描かれているため、エンディングを迎えた後、「自分にとっての推しキャラ」を自然と胸の中に持つようになる構成になっているのです。物語のラストでは、そのキャラクターごとの選択や運命がプレイヤーの心に強く刻まれ、「あの時のあの台詞が忘れられない」「あのシーンで、このキャラクターが好きになった」といった個人的な記憶が残ります。こうした“プレイヤーごとに異なる推しキャラの物語”を生み出してくれるところこそ、『エルムナイト』に登場するキャラクターたちの最大の魅力と言えるでしょう。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

PC-9801版 ― フロッピー10枚組で味わう“原典”としてのエルムナイト

まず、『エルムナイト』の基準となるのがPC-9801用のオリジナル版です。当時としては破格ともいえるフロッピーディスク10枚組というボリュームで提供され、2時間半を超えるビジュアルシーンと数多くのバトルステージを、ぎゅうぎゅう詰めにして収録していました。起動時やシーン切り替えのたびにディスクの入れ替えを求められるのは確かに手間ですが、その物理的な「枚数の多さ」そのものが、遊ぶ前からプレイヤーに“とんでもない大作を買ってしまった”という特別な高揚感を与えてくれます。グラフィックは640×200ドット表示を前提としたドット絵で統一され、PC-98らしい落ち着いた色合いと、横長の画面レイアウトが印象的です。イベントシーンも戦闘画面も同じ解像度で描かれているため、ゲーム全体のトーンに統一感があり、少し荒さを感じるドットも含めて「90年代初頭のPCゲームの空気」をストレートに味わえる仕様になっています。サウンドはFM音源+PSGが中心で、機械的ながらも芯のあるシンセサウンドが、戦闘の緊張感やドラマの盛り上がりを支えています。読み込みの待ち時間や、フロッピー特有のアクセス音も含めて、PC-9801版には“当時リアルタイムで遊んだ人だけが知る空気感”があり、今となってはその体験そのものが貴重な魅力となっています。

PC-9821版 ― CD-ROMによる快適さと表現力アップ

その後に登場したPC-9821版は、媒体がCD-ROMに変わったことで、快適さと安定性がぐっと増したバージョンだと言えます。フロッピー10枚を入れ替える必要がなく、インストールやデータ読み込みも光学ドライブから一括で行えるため、プレイ中に物理メディアの交換で集中が途切れることがほとんどありません。物語の重要なイベントや戦闘前後のシーンがテンポよく繋がるため、作品の持つシネマチックな構成をよりスムーズに堪能できるのが大きな利点です。PC-9821世代のマシンはCPUやグラフィック周りの性能も向上しており、同じ640×200ドットのグラフィックでも描画速度やスクロールの滑らかさに余裕が生まれています。その結果、戦闘パートでのレスポンスが向上し、敵との撃ち合いのテンポもやや軽快に感じられるでしょう。また、CD-ROMの容量を活かし、BGMの音質がブラッシュアップされていたり、演出の細部で読み込み待ちが短縮されていたりと、見えないところでの改善も少なくありません。PC-9801版が“当時の技術で限界まで詰め込んだ原点”だとすれば、PC-9821版は“その原点を現実的な環境で遊びやすくまとめ直した決定版”のような位置づけで、実際に今から実機で遊ぶのであれば、こちらを選ぶメリットは大きいと言えるでしょう。

FM TOWNS版 ― CDサウンドとグラフィックでアニメ寄りの体験に

一方、FM TOWNS版『エルムナイト』は、当時“マルチメディアマシン”として売り出されていたFM TOWNSならではの強みを活かしたアレンジが施されたバージョンです。CD-ROMドライブと高品位なサウンド機能を標準搭載していたハードだけあって、BGMや効果音のクオリティがワンランク上がり、シーンによってはCD-DA(CDオーディオ)に近いリッチな音づくりが堪能できます。戦闘シーンで鳴り響く迫力ある曲や、イベントシーンを彩るドラマチックな楽曲がよりクリアに聴こえるため、「アニメ作品を観ているような感覚」がPC-98系よりも一層強調されるのが特徴です。グラフィック面では、基本となるドット絵はPC-98版と共通しつつも、FM TOWNS側の発色や表示モードに合わせた調整が入っていることが多く、色のノリやコントラストが違って見える場面があります。特に、暗い艦内や夜の戦場など、陰影の強いシーンではその差が感じ取りやすく、画面の印象がややアニメ寄りに滑らかにまとまっているケースもあります。ハードウェアの方向性自体が“映像と音声を前面に出したマシン”だったこともあり、FM TOWNS版の『エルムナイト』は、「ゲームというよりアニメインタラクティブドラマ」としての側面を最も強く感じさせるバージョンと言えるでしょう。

解像度と描写の違いがもたらす雰囲気の差

いずれの機種向けバージョンも、元の素材は640×200ドット前提で描かれているため、キャラクターの等身や画面のレイアウト、イベントシーンの構図そのものが大きく変化しているわけではありません。しかし、表示モードやハードの癖によって、同じ1枚絵でも受ける印象が微妙に違ってくる点は、複数バージョンを並べてみると面白いところです。PC-9801版では、横長の画面に情報がぎゅっと詰まっている分、線がやや荒く見える代わりに、ドットの輪郭がはっきりしていて“ゲームらしい”カッチリとした印象を与えます。PC-9821版では、描画速度の向上やモニタの表示特性もあって、同じ解像度でもやや滑らかに見えやすく、目の疲労感が少し軽減されるように感じるかもしれません。FM TOWNS版は、出力環境によっては色の滲み方や明るさのバランスが変わり、シーンによって“柔らかい発色”に見えることもあり、結果としてアニメセル画に近い雰囲気をまとったりします。どのバージョンが一番優れているというよりは、それぞれの機種が持つ画作りの個性が、そのまま『エルムナイト』の世界観の見え方の違いとして現れている、というのが実際のところでしょう。

操作感・周辺機器の違いとプレイスタイル

操作面で見ると、PC-9801版はキーボード操作が基本であり、ショートカットキーの組み合わせを覚えることが前提になっています。これはPC-9821版でも大きくは変わりませんが、当時の環境によってはジョイスティックやゲームパッドを併用していたプレイヤーもおり、「片手で移動、片手で射撃」など自分なりのスタイルを模索していた人も多いでしょう。一方、FM TOWNS版は、OSやハード側でゲームパッドの利用を想定した環境が整っていたため、アクションゲーム全般と同じ感覚で『エルムナイト』を楽しめたプレイヤーもいます。特に、斜め移動や旋回を多用するSGSバトルにおいては、十字キーやアナログスティックで直感的に方向転換できるかどうかは大きな体感差を生みます。キーボードでのカチカチとした入力に慣れている人にとってはPC-98版が一番しっくりきますが、パッドでの操作に馴染みがある人ならFM TOWNS版の方が取っつきやすく感じるかもしれません。プレイスタイルの違いが、そのまま「どの版が遊びやすいか」という印象の差に繋がっているのは、複数機種展開されたPCゲームらしいポイントです。

サウンド面の聞こえ方の違い

音楽や効果音の聞こえ方も、機種ごとに微妙な違いがあります。PC-9801版はFM音源チップを活かした典型的な“PC-98サウンド”で、少し金属的で硬質な音色が、SFロボットものの世界観に良くマッチしています。機械的でありながら哀愁のあるメロディラインが、戦闘だけでなくドラマシーンの情感をしっかり支えてくれるのが特徴です。PC-9821版では、同じFM音源ベースでありながら、マシン性能の向上やドライバの違いもあって、音の厚みやステレオ感が若干改善されているケースがあり、ヘッドホンを使うと違いが分かりやすい場面もあります。FM TOWNS版は、CD-ROMを活用したPCM音源やCD-DA再生を組み合わせることで、よりクリアで余裕のあるサウンド表現が可能になっており、「BGMだけ切り出してずっと聴いていたくなる」と感じる人がいても不思議ではありません。戦闘BGMがくっきりとした輪郭を持って鳴り響き、SEも一つひとつが明瞭に聞こえる環境では、同じシーンでも受ける迫力が変わってきます。機種ごとに音楽のアレンジが大きく変わっているわけではないものの、「どの音色で聴くか」によって、『エルムナイト』の世界の温度や質感が微妙に違って感じられるのは、サウンド面の面白いポイントです。

現代のレトロ環境で遊ぶならどの版か

では、今あらためて『エルムナイト』を遊ぶとしたら、どの機種版を選ぶのが良いのでしょうか。PC-9801版は、言うまでもなく“原点”としての価値が高く、当時のユーザーが体験したのとほぼ同じ環境でプレイしたい人には最適です。フロッピー10枚を入れ替える作業も含めて、このゲームの歴史的な位置づけを体感したいのであれば、あえてPC-98実機やエミュレータでオリジナル版を選ぶのも一つのロマンでしょう。一方で、ディスク交換の手間や読み込み時間を極力減らし、ストーリーとバトルのテンポを重視して遊びたいのであれば、CD-ROM化されたPC-9821版やFM TOWNS版が候補に挙がります。PC-9821版はPC-98文化圏のゲームとしての雰囲気を残しつつ快適さが増しており、「純粋に遊びやすいバランス」を求めるなら第一候補になり得ます。FM TOWNS版は、サウンドとビジュアルの両面で“アニメ寄りの演出”を強く感じたい人向けで、音楽や雰囲気重視のプレイヤーには特におすすめです。現代のレトロゲーマーにとって、『エルムナイト』は単に一本のゲームというだけでなく、「どの機種版を選ぶか」というところから楽しみが始まる作品でもあります。それぞれの環境に合わせた個性の違いを意識しながらプレイすることで、同じ物語でありながら少しずつニュアンスの異なる『エルムナイト』体験を味わうことができるでしょう。

[game-10]

●同時期に発売されたゲームなど

★三國志III

・販売会社:光栄(現・コーエーテクモゲームス) ・販売された年:1992年2月5日(PC-9801用として発売) ・販売価格:当時のPC-98用新作として標準的な1万円前後のパッケージ価格帯(文献により細部は異なるとされる)

・具体的なゲーム内容:

歴史シミュレーションの定番シリーズの中でも、PC-98向けの「王道タイトル」として存在感を放っていたのが『三國志III』です。『エルムナイト』がアニメ的演出とロボットアクションで攻めていた同時期、こちらは落ち着いた画面構成と重厚なBGMで、中国三国時代の群雄割拠をじっくりと味わわせてくれる作品でした。プレイヤーは劉備や曹操、孫権といった有名武将だけでなく、マイナーな群雄も含めて好きな勢力を選び、内政・外交・軍事をトータルに采配して天下統一を目指していきます。武将一人ひとりに能力値や個性が設定されており、人材登用や登用合戦もゲームの大きな楽しみの一つ。単に数の力で押し切るのではなく、軍師を活用した計略、地形を活かした布陣など、プレイヤーの戦略眼が問われる作りになっていました。派手なアクションこそありませんが、ターンごとに状況がじわじわと変化していく手触りは、「一局の将棋を指すような面白さ」があり、同時期のPCゲーマーの多くが時間を忘れて遊び込んだ一本です。

★レッスルエンジェルス

・販売会社:グレイト(GREAT) ・販売された年:1992年2月15日(PC-98版) ・販売価格:当時のPC-98向けシミュレーションとして一般的な8,000〜10,000円前後の価格帯とされる

・具体的なゲーム内容:

女子プロレスの世界をテーマにした異色のシミュレーションゲームが『レッスルエンジェルス』です。試合シーンを眺めるだけの観戦ゲームではなく、プレイヤーは女子レスラーたちをスカウトし育成しながら、自分の団体を盛り上げていく“プロモーター兼ブッカー”のような立場でゲームに関わります。レスラーごとにファイトスタイルや得意技、性格、人気度などが細かく設定されており、どの選手をどう組み合わせてカードを組むかが興行成功のカギ。リング上ではコマンド選択式の試合展開が繰り広げられ、技の相性やスタミナ、レスラー同士の因縁が結果に影響していきます。『エルムナイト』が「ロボット×アニメ」で男性向けSF感を全面に出していたのに対し、こちらは“熱血&アイドル的な女子プロレス”という方向性で、別種の熱さを提供していたのが面白いところです。キャラクターゲームとしての魅力も強く、推しレスラーを見つけてひたすらチャンピオンロードを歩ませる遊び方も定番でした。

★ふしぎの海のナディア

・販売会社:ガイナックス ・販売された年:1992年3月27日(PC-98版) ・販売価格:家庭用アニメ原作PCソフトとして標準的な1万円前後(PC-9801版新品定価は1万円台中盤とされる資料が多い)

・具体的なゲーム内容:

NHKアニメ『ふしぎの海のナディア』を題材にしたアドベンチャーゲームで、アニメ本編の名場面を追体験しつつ、プレイヤー自身の選択によって物語の印象が少しずつ変化していく作りになっていました。原作アニメがすでに高い人気を獲得していたこともあり、キャラクターグラフィックやイベントCGの再現度には当時のPCゲームとしてかなりの力が注がれています。プレイヤーはジャンとしてナディアたちと行動を共にし、テキストとコマンド選択を通じて物語を進めていきますが、単なるアニメのダイジェストではなく、作中で描かれなかった補完的なシーンやゲームオリジナルの会話も織り込まれているのが特徴です。『エルムナイト』がオリジナル世界観でアニメ調演出を押し出したタイトルだとすれば、こちらは既存アニメファンに向けて“物語の中に入り込む感覚”を提供した一本と言えます。SF要素や巨大メカ、海底軍艦などのガジェットも多く、ロボット・SF好きのPCゲーマーにとって、エルムナイトと一緒に語られやすい作品の一つでした。

★ぽっぷるメイル

・販売会社:日本ファルコム ・販売された年:1992年5月22日(PC-98版) ・販売価格:当時の定価は1万円台前半とされ、アクションRPGとしては平均的な価格帯

・具体的なゲーム内容:

“明るくポップなアクションRPG”としてPC-98ユーザーの心を掴んだのが『ぽっぷるメイル』です。鎧を着込んだ女の子・メイルと、その仲間たちが繰り広げるコミカルな冒険譚で、殺伐とした戦争ドラマを描く『エルムナイト』とは正反対のテイストながら、同じPC-98画面の中でまったく違うワクワク感を与えてくれました。フィールドでは横視点のアクションパートが展開し、ジャンプや攻撃を駆使しながら敵を倒し、仕掛けを解きつつダンジョンを進んでいきます。一方、街中ではRPGらしく会話や買い物、装備の強化なども楽しめ、テンポの良いストーリー展開とギャグ満載のイベントが人気を博しました。キャラクターたちの掛け合いも魅力的で、アニメ的なカットインや表情差分を使った演出は、“ビジュアルシーンに力を入れたPCゲーム”という点でエルムナイトとも共通しています。重苦しいドラマではなく、肩の力を抜いて遊べるファンタジーアクションとして、同時期のPCゲームシーンに彩りを添えたタイトルです。

★アマランスII

・販売会社:風雅システム ・販売された年:1992年8月21日(PC-9801版) ・販売価格:定価10,780円(3.5インチFD 4枚組、PC-9801用)

・具体的なゲーム内容:

『アマランスII』は、戦術性の高いバトルとじっくり楽しめるストーリーが融合したファンタジーRPGで、PC-98ユーザーの間では“地味だけれどクセになる”シリーズとして知られていました。プレイヤーは主人公パーティを率いて世界を旅しながら、各地で起こる事件や陰謀に巻き込まれていきます。戦闘はシミュレーションRPG風のマップ制を採用しており、キャラクターの配置や属性、地形の高低差などが勝敗に大きく影響するため、敵の陣形を崩す戦略を立てる楽しさがありました。レベルアップや装備強化による育成要素も充実しており、一戦ごとにパーティが強くなっていく手応えを感じられます。エルムナイトがロボット戦とアドベンチャー進行を組み合わせた“ハイブリッド作品”だったのに対し、アマランスIIはあくまでRPGの王道に立ちつつ、戦術バトルに重きを置いた設計になっているのが対照的です。どちらもPCらしい濃いゲーム体験を提供していましたが、「じわじわ考えて戦う」のが好きなプレイヤーにとっては、アマランスIIは外せない一本となっていました。

★シヴィライゼーション(PC-98版)

・販売会社:マイクロプローズ(PC-98版は国内パブリッシャーからローカライズ発売) ・販売された年:1992年9月(PC-98向けに登場) ・販売価格:輸入ゲームの国内PC移植として、1万円台中盤前後の価格帯

・具体的なゲーム内容:

“人類文明そのものを題材にした”壮大なストラテジーゲームが『シヴィライゼーション』です。プレイヤーは古代から近未来に至るまで、自らの文明を導く指導者として、都市の建設、技術の研究、外交、戦争などあらゆる要素を管理します。石器時代の小さな集落からスタートし、やがて世界地図を埋め尽くす国家へと発展していく流れは、まさに歴史教科書を自分の手で書き換えていく感覚。ターン制でじっくりと考えながら進めるゲーム性は、“一手ごとに世界が少しずつ変わっていく”という中毒性を持っており、「気付けば夜が明けていた」というPCゲーマーも多かったはずです。『エルムナイト』が1人の青年の運命と戦争を描いたシネマチック作品だとすれば、『シヴィライゼーション』は“文明スケールの戦い”を俯瞰する作品。同じ1992年前後のPC-98で、ここまでスケールの違うゲームが遊べたという事実は、当時のPCゲーム文化の懐の深さを象徴しています。

★蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史

・販売会社:光栄 ・販売された年:1992年10月1日(PC-98版) ・販売価格:歴史シミュレーションの大型タイトルとして、1万数千円クラスの定価

・具体的なゲーム内容:

チンギス・ハンを主人公に、ユーラシア大陸を舞台とした大規模な歴史シミュレーションシリーズの一作が『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』です。プレイヤーはモンゴル帝国の君主として、遊牧民の部族をまとめ上げ、周辺諸国を征服しながら“世界帝国”の建設を目指します。族長の会議で方針を決め、騎馬軍団を率いて大陸各地へ進軍するゲーム展開は、他の戦国・三国志系タイトルとはまた違ったダイナミックさがあります。人材登用や婚姻政策なども重要な要素で、血縁関係や部族間の結びつきを利用しながら勢力拡大を図っていく必要があります。『エルムナイト』がフィクション世界での反乱軍と帝国の戦いを描いたのに対し、こちらは実在の歴史を元にして、遊牧騎馬民族の興亡をシミュレートする作品です。同じ「帝国と反乱」「支配と解放」というテーマを持ちながら、ゲームとしての切り口がまったく異なるため、歴史好きのプレイヤーにとっては“現実世界版エルムナイト”のような感覚で楽しめたかもしれません。

★F29リタリエイター

・販売会社:イマジニア(国内版) ・販売された年:1992年10月1日(PC-98版) ・販売価格:飛行機シミュレーションとして平均的な1万円前後

・具体的なゲーム内容:

近未来の戦闘機を操縦するフライトシミュレーションゲームが『F29リタリエイター』です。プレイヤーは試作戦闘機F-29のパイロットとなり、さまざまなミッションに挑戦します。離陸から着陸まで、コクピット視点での本格的な操作が求められ、機体の上昇・旋回・失速など、飛行機の挙動がある程度リアルに再現されているのが特徴。HUD(ヘッドアップディスプレイ)に表示されるレーダーや高度計を頼りに、敵機をロックオンしてミサイルを発射する瞬間は、当時としてはかなりの“疑似パイロット体験”でした。『エルムナイト』のSGSバトルが“ロボットの操縦”を再現しようとしていたのに対し、F29リタリエイターは戦闘機の操縦に特化したシミュレーションで、どちらも「乗り物を操る感覚」を追求していた点では同じ方向性のタイトルと言えます。操作がやや難しく、慣れるまで時間がかかるところも共通しており、当時のPCゲーマーにとっては“腕の見せどころ”となる一本でした。

★信長の野望 覇王伝

・販売会社:光栄 ・販売された年:1992年12月4日(PC-98版) ・販売価格:信長シリーズのナンバリング作として、1万数千円クラスの定価

・具体的なゲーム内容:

戦国シミュレーションの代名詞的存在である『信長の野望』シリーズの中でも、PC-98時代を代表する一作が『覇王伝』です。織田信長をはじめとする戦国大名の一人として、日本列島を舞台に天下統一を目指す構図はシリーズ共通ですが、本作では武将ごとの個性付けや戦場マップの表現がさらに強化され、より戦国ドラマらしい駆け引きが楽しめるようになっていました。内政では米や金の管理、城下町の発展、人材登用などを行い、外交では同盟や婚姻、裏切りの工作といった手段を駆使して勢力図を塗り替えていきます。戦闘はターン制の合戦マップで行われ、兵科や地形、士気などが勝敗を左右するため、力押しではなく戦略性の高い指揮が求められます。『エルムナイト』が一人称視点の戦場で“現場のパイロット”として戦わせるのに対し、信長の野望 覇王伝は“大名として全軍を俯瞰する視点”で戦争を描いており、同じPC-98でもまったく違う立場から戦いを体験できるのが面白いところです。

★妄想特撮シリーズ 地球防衛少女イコちゃん UFO大作戦

・販売会社:グラムス ・販売された年:1992年12月4日(PC-98版) ・販売価格:キャラクター色の強いADVとして、1万円前後の価格帯

・具体的なゲーム内容:

タイトルからして既に独特の雰囲気を放つ『地球防衛少女イコちゃん UFO大作戦』は、特撮ヒーロー番組やB級SF映画のノリを、あえて“妄想的”にPCゲームへ落とし込んだアドベンチャー作品です。プレイヤーはヒロイン・イコちゃんを中心とする地球防衛チームとともに、迫りくる宇宙人の侵略や怪しげな怪人たちの陰謀を、コミカルかつシュールなノリで解決していきます。ゲームパートはテキストと選択肢によるADV形式で、場面によってはミニゲーム的な操作や簡単なコマンド入力も挟まれます。クセの強いキャラクターたちと、あえてチープさを前面に押し出した特撮パロディ演出が魅力で、「真面目にやりすぎないSF」という点では、同じロボット物であってもシリアス寄りの『エルムナイト』とは対極的な位置にあると言えるでしょう。PC-98の画面に広がる“なんちゃって特撮ワールド”は、シリアスな戦争ドラマや重厚なシミュレーションで遊び疲れた頭を、いい意味でゆるくしてくれる存在でした。

これら10本はいずれも、『エルムナイト』と同じ1992年前後にPC-98を中心としたPC市場で注目を集めたタイトルたちです。巨大ロボットと魔力を巡るシリアスなドラマを描いたエルムナイトの周囲で、歴史シミュレーション、ファンタジーRPG、アニメ原作ADV、特撮パロディ、フライトシムと、実に多彩な作品群がひしめき合っていたことが分かります。当時のPCゲーマーは、同じキーボードとモニタの前に座りながらも、その日の気分に合わせて“世界征服”“天空の冒険”“香港サイバーパンク”“女子プロレス興行”“ロボット戦争”と、まったく別々の世界へ飛び込むことができたわけで、エルムナイトを語るうえでも、こうした同時期の名作群をセットで振り返ると、より一層あの時代の空気が鮮やかに蘇ってきます。

[game-8]

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86) [PC-98D44-VW(K)]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/no_photo.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト カード型データベース アシストカード[アシストカルク体験版付][3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/8922/155009819m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト アンジェラス 〜悪魔の福音〜[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/4538/155005895m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト ソルフリート太陽系連邦興隆記[3.5インチFD版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155005738m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト レッスルエンジェルス3[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155005281m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 魔法少女ファンシーCoCo[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004985m.jpg?_ex=128x128)