【発売】:ハル研究所

【発売日】:1986年11月19日

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

作品ポジションの整理

『ガルフォース』は、1986年11月19日にハル研究所から発売されたファミリーコンピュータ ディスクシステム用シューティングゲームである。同年に公開されたOVA『ガルフォース ETERNAL STORY』を下敷きにしており、アニメとゲームを横断するクロスメディア展開の一端を担った作品でもある。プレイヤーは宇宙船「スターリーフ号」を操作し、捕らわれの仲間たちを救出しながら敵勢力に挑む。ゲーム自体は縦スクロールシューティングというオーソドックスな形を取っているが、OVAに登場するキャラクターや設定をゲーム的な仕組みに翻訳しており、単なるキャラクターゲーム以上のオリジナリティを備えていた。ハル研究所にとっても、これが自社ブランドで発売する初めてのファミコン向けタイトルであったことは特筆すべきで、後に『星のカービィ』などで広く知られる前夜の試みとしても重要な位置づけを持っている。

開発・発売の背景

1986年当時、家庭用ゲーム市場は急速な拡大期にあった。ファミコン本体の大ヒットに続き、任天堂は新たな外部記録媒体としてディスクシステムを発売し、より大容量で凝ったゲーム体験を実現しようとしていた。ハル研究所は任天堂の開発協力会社として『ゴルフ』や『マッハライダー』などを手掛けていたが、この『ガルフォース』では、ついに自社ブランドでパブリッシャーとして名を連ねることになった。つまり本作は、単なるアニメタイアップではなく、ハル自身が「ゲームメーカーとしての顔」を打ち出すための第一歩であった。

一方、アニメ業界でもOVAブームが到来していた。『ガルフォース』はアートミックとAICによる映像作品で、女性キャラクター主体のSF群像劇として注目を集めていた。アニメ版の公開からわずか数か月後にゲーム版が登場したことは、当時としてはかなりスピーディーなタイアップ戦略であり、OVAファンをそのままゲーム市場に引き込もうという狙いも見え隠れする。MSX版『ガルフォース カオスの攻防』と並行してリリースされたことも、この戦略性を裏づけている。

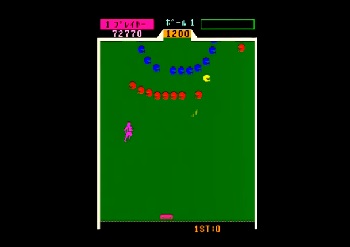

基本ルールと目的

プレイヤーの目的は明快だ。惑星上および宇宙空間に点在する「スペースステージ」を突破し、捕らえられた6人の仲間を救出しながら最終ステージに待ち受ける「パラノイド大要塞」を撃破することである。操作は十字キーでの移動とAボタンでの攻撃、Bボタンでの変形選択という基本形。ところが自機「スターリーフ号」には特徴的な構造があり、「本体」と「左右のウイング」で構成されている。被弾するとまずウイングがダメージを受け、左右がすべて破壊されると本体が直撃し、ミスとなる。これによって従来の一撃死型シューティングとは異なる“耐久戦”の要素が盛り込まれており、プレイヤーは「まだ片翼が残っているから踏ん張れる」といった粘り強いプレイを体験できた。

ステージ構成のリズム

ゲームは「プラネットステージ」と呼ばれる地上戦から始まり、そこでの戦闘を突破すると「カタパルト」と呼ばれる発射台を経て宇宙空間の「スペースステージ」へ移行する。スペースステージは複数存在し、それぞれに仲間のキャラクターが囚われている。どの順番で攻略するかはプレイヤーにある程度の選択が委ねられており、この自由度がリプレイ性を高めていた。スペースステージをクリアするごとに仲間を救出でき、その度に自機の攻撃バリエーションが増える。救出に失敗すれば再びプラネットステージに戻されるが、そのサイクルが「地上で体勢を立て直す → 宇宙に挑む」というリズムを生み、繰り返し遊んでも単調になりにくい構造を作っていた。

成長と選択のシステム

『ガルフォース』最大の特徴は、救出した仲間をスターリーフ号の「ウイング」として装備できる点にあった。各キャラクターは異なる攻撃方法や特殊能力を持ち、前方に広範囲ビームを放つ者、全方位に散弾を撃つ者、後方カバーを担当する者など役割がはっきり分かれている。状況に応じてセレクトボタンで切り替え、Bボタンでその能力を発動できるため、プレイヤーはステージごとに最適な攻撃スタイルを編み出していく必要があった。

また、アイテムの存在もゲーム進行に大きな影響を与えた。レベルアップアイテムで攻撃力を強化したり、オールクラッシュで敵を一掃したりといった多彩な効果があり、どの場面でどのアイテムを確保するかが攻略の分かれ目となった。特に「バリア」や「フルパワー」のような一時的に状況を覆すアイテムは、難関ステージでの突破口となるため、プレイヤーにとっては命綱でもあった。

操作感と難度曲線

操作自体はシンプルだが、自機の大きさや敵配置の密度が難度を引き上げていた。特に後半のスペースステージでは敵弾が画面を埋め尽くすほどになり、連射パッドなしでは処理が追いつかないと感じるプレイヤーも少なくなかった。とはいえ、左右のウイングを犠牲にしつつも本体が残れば持ち直せる仕組みは、当時としては画期的だった。従来の「一発で即アウト」型の緊張感とは違い、「じわじわ削られていく緊張感」と「まだ耐えられる安心感」が同居し、他のシューティングにはない独特のプレイフィールを与えていた。

さらに、救出した仲間の選択によって攻略の幅が広がるため、難度は高いが単なるパターン化には陥らず、挑戦する度に新しいアプローチを試せる設計になっていた。アニメ作品のゲーム化という色眼鏡を外しても、当時のSTGとして確かな完成度を誇るタイトルだったと言える。

総括

こうして見ると、『ガルフォース』はOVAの人気に便乗するだけのキャラゲーではなく、ハル研究所が自らの技術力と設計哲学を打ち出した実験的なタイトルであったことが分かる。自機構造の工夫、仲間救出による成長システム、ステージ構成のリズム感など、現在の視点から見ても個性が際立っている。確かに難易度や不親切な部分も多いが、それを補って余りある新鮮さと遊び応えがあり、1986年の家庭用STGの中でも異色の存在感を放っていた。

■■■■ ゲームの魅力とは?

多彩な攻撃スタイルの変化

『ガルフォース』が他のシューティングゲームと一線を画す最大の理由は、仲間を救出することで「攻撃方法が劇的に変化していく」点にある。ラビィの直線的な連射ビームから始まり、パティのサイドビーム、ルフィのワイドブラスター、エルザの後方攻撃、ラミィの全方位攻撃など、仲間を加えるごとにプレイヤーの戦術は格段に広がる。単なる「火力アップ」ではなく、状況ごとに最適な武装を選び分けることができるため、戦闘は常に新鮮さを保ち、飽きが来ない。

こうした武装変化は、まるで仲間たちと一緒に戦線を押し広げているかのような臨場感を与えてくれる。プレイヤーは自分一人ではなく「チーム」として戦っている感覚を味わい、シューティングの枠を超えたドラマ性を感じ取ることができるのだ。

爽快感を生む破壊の手触り

地上ターゲットや雑魚敵を連射で一掃する瞬間、本作は強烈な快感をプレイヤーに与える。とりわけスペースステージの地上物は密度が高く、次々と爆散する破壊の連鎖がプレイヤーの感覚を刺激する。爆発音の迫力も当時のファミコンソフトとしては抜群で、画面全体を覆う閃光と重なることで「撃ちまくって壊す楽しさ」が視覚・聴覚の両方から畳みかけてくる。

シューティングゲームの魅力のひとつは「努力が画面に直結する感覚」だ。押しっぱなしの連射で敵が次々に消えていく様子は、得点獲得の達成感と直結し、プレイヤーにさらなる挑戦意欲を呼び起こす。『ガルフォース』はこの要素を極限まで強調しており、ただ進むだけでなく「撃ち壊す」こと自体が目的化しているようにも感じられる。

自機の耐久力が生む新しい緊張感

一般的な80年代のシューティングでは、被弾すれば即ミスとなる一撃死タイプが主流だった。しかし『ガルフォース』は「本体とウイングの三層構造」によって、一発の被弾では即座に終わらない設計を採用している。この「余裕」は初心者にとっては安心感をもたらす一方で、「片翼を失ってしまった」という焦燥感が新たな緊張感を生む。残りの耐久度をどう使い切るか、ギリギリの状況で粘り込むプレイは、他のシューティングにはない独特のスリルを提供した。

また、ウイングを失うと攻撃性能そのものが低下するため、防御と攻撃が直結する緊張感も強い。「攻撃力が削がれる前にどう立て直すか」を考えながら進むプレイは、従来の「当たらないように避け続ける」単調な緊張感とはまったく異なる体験だった。

仲間との共闘を感じさせるデザイン

アニメ版『ガルフォース』は女性キャラクターたちの群像劇であったが、ゲーム版でもそのテーマは巧みに翻訳されている。プレイヤーは救出した仲間を戦力として加え、その能力を即座に実感できる。これは単なる「パワーアップ」ではなく、「仲間が加わったこと」がゲームプレイに直結しているのだ。

この仕組みによって、プレイヤーは単独の戦士ではなく、仲間たちと共に戦う艦長のような感覚を得られる。各キャラクターの攻撃スタイルに個性が宿っているため、プレイヤーは自然と「どの仲間に助けられたか」「誰を中心に戦うか」といった感情移入をするようになる。単純なスコアアタックに留まらず、キャラクターとのつながりがプレイ体験を豊かにしてくれる点は、このゲームの大きな魅力といえる。

戦略性の高さとリプレイ性

ステージ選択の自由度や仲間の組み合わせによって、毎回違った攻略パターンが生まれる。たとえばサイドビームを重視するか、全方位攻撃で守りを固めるか、あるいはワイドブラスターで一気に殲滅するか――プレイヤーは自分なりの作戦を立てながら進むことができる。これは当時の多くのシューティングが「決められたパターンを覚えて突破する」ことに重きを置いていたのとは対照的で、柔軟な戦略性を感じさせた。

さらに、救出する仲間の順序によって難度や攻略法が大きく変わるため、「次は別の順番で挑戦してみよう」というリプレイ意欲が自然と生まれる。単純な周回プレイではなく、毎回新しい挑戦ができる点は、1980年代のシューティングとしては極めて珍しい要素だった。

演出とキャラクター性の融合

オープニングデモで描かれるキャラクターの美麗なグラフィックは、当時のファミコン水準を超えた完成度を誇っていた。アニメで親しんだキャラクターがドット絵の世界に登場するだけでなく、その存在がプレイに反映される仕組みは、ファンにとって大きな魅力だっただろう。救出シーンで名前が表示される瞬間、プレイヤーは「ようやく彼女を助け出せた」という喜びを得ることができる。

このように、『ガルフォース』はシューティングとしての爽快感に加え、キャラクターゲームとしての魅力も両立させた稀有な存在である。原作アニメを知らないプレイヤーにとっても、キャラクターの個性が攻撃手段として直感的に理解できるため、自然にキャラへの愛着が芽生えていく。

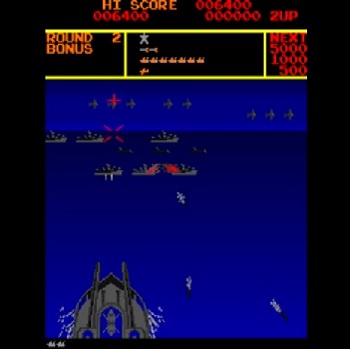

当時の他タイトルと比べた独自性

同時期に登場した『ツインビー』や『スターソルジャー』と比較すると、『ガルフォース』はキャラ性と耐久システムを前面に押し出すことで差別化を図っている。単に「撃ちまくる爽快感」だけではなく、「仲間と共に戦う実感」や「被弾とともに削がれる攻撃力」という緊張感が組み合わさり、より複雑なプレイ体験を提供した。

その結果、シューティングに慣れた上級者には戦略性を、初心者には耐久による救済を、アニメファンにはキャラクター性を、それぞれ異なる魅力として提示することができた。幅広い層にアプローチし得る設計は、当時として非常に先進的だったといえる。

総合的な魅力のまとめ

『ガルフォース』の魅力は、①爽快感のある破壊と連射、②仲間を救出して戦力を増やす達成感、③多彩な攻撃スタイルによる戦略性、④キャラクターへの感情移入を促す仕組み、という複数の要素が同時に機能している点にある。いずれか一つだけでは凡庸になりかねないが、本作はそれらを有機的に組み合わせることで、他のどのシューティングにもない独特の魅力を確立した。

そのため、単なるOVAの派生作品を超えて「1986年のシューティング史に残る異色作」として記憶される価値がある。ハル研究所の技術とアイデアが詰め込まれたこのタイトルは、のちに続く自社ブランド作品の礎となっただけでなく、プレイヤーに「仲間と共に戦うゲーム体験」という

■■■■ ゲームの攻略など

基本的な操作の徹底理解

攻略の第一歩は、シンプルに見えて奥深い操作体系をしっかり体に染み込ませることだ。Aボタンによるビーム発射は連射力がカギとなり、特に後半ステージでは連射速度の遅さがそのまま生存率に直結する。もし可能ならば連射パッドを用意し、長時間のプレイでも指の疲労を抑えながら連射性能を維持したい。Bボタンは仲間キャラクターの特殊攻撃を発動するための要であり、単なるオプションではなく「局面を切り抜ける切り札」となる。さらにセレクトボタンによる仲間選択を適切に行えるかどうかで攻略の安定度は大きく変わる。操作を直感的に使い分けられるようになるまで、序盤で感覚を磨いておくことが肝要だ。

序盤ステージでの心構え

最初のプラネットステージは難度が低めに設定されており、ここでしっかりアイテムを回収し、スターリーフ号を強化してから宇宙に飛び立つのがセオリーである。地上物を破壊すればアイテムが出現するため、画面の隅々まで攻撃をばらまき、取りこぼしのないように注意したい。ここでの行動が後半に直結するため「準備の場」と割り切り、スコアや敵殲滅よりも強化アイテムの取得を最優先するのが正解である。

また、初期状態のラビィの攻撃力は心許ないため、敵弾を避けつつ「連射→回避」のリズムを体に覚え込ませることが攻略の基盤となる。序盤でこの動きを体得できれば、中盤以降の難関ステージでも柔軟に立ち回れるようになるだろう。

仲間救出の優先順位

仲間を救出する順番はプレイヤーの攻略スタイルを大きく左右する。たとえば攻撃範囲を広げたいならルフィやラミィを優先し、敵の背後からの攻撃に悩まされるならエルザを早めに救出するのが良い。ポニィを救出すればブロンディを呼び出せるため、敵弾の誘導や追加火力の面で大いに助けになる。

この順番をどう組み立てるかが本作の醍醐味のひとつであり、プレイヤーごとに「自分なりの正解」が生まれる。実際のプレイでは、まずは攻撃範囲を広げて安全圏を確保し、その後に防御力や支援能力を持つ仲間を救出する流れが安定しやすい。

アイテム回収のコツ

アイテムは敵を倒すだけでなく、特定の地形やオブジェクトを撃つことで出現する場合が多い。問題は、その場所が一見して分かりにくいことである。したがって、攻略においては「画面に現れるものはとりあえず撃ってみる」という心構えが重要だ。慣れてくれば、どこでどのアイテムが出るかを覚え、効率的に回収できるようになる。

特に「フルパワー」や「バリア」の出現場所は暗記しておきたい。難関ステージでこれらを取れるかどうかで、生存率は劇的に変化するからだ。また「スピードアップ」は取りすぎると逆に操作が難しくなる場合もあるので、自分が快適に避けられる速度を見極め、過度な取得は避ける判断力も求められる。

中盤ステージの壁を突破する

スペースステージの3つ目以降から敵の配置密度が大幅に上がり、被弾リスクも急激に高まる。ここでは仲間の能力をフルに活用し、局面に応じて適切な攻撃を切り替える柔軟性が求められる。サイドから敵が迫る場面ではパティ、全方位から押し寄せるときはラミィ、後方からの奇襲が多いときはエルザ、といった具合だ。

また、中盤以降の雑魚敵は耐久力が高く、連射が必須になる。パワーアップを途切れさせないことが攻略のカギであり、もしミスして強化がリセットされると再び苦しい展開を強いられる。よって、無理に敵を追わず「確実にアイテムを拾い、徐々に復帰する」慎重さも必要になる。

ボス戦での立ち回り

各スペースステージの最後にはボスが待ち受ける。見た目の派手さとは裏腹に、彼らはザコ敵ほどの執拗さはなく、攻撃パターンを把握すれば比較的安定して倒せる。重要なのは「敵弾に紛れて飛来する小型の雑魚」をどう処理するかだ。

仲間の攻撃特性を理解していれば、この局面はむしろ得意分野を活かす好機となる。たとえば、広範囲攻撃のルフィを使えば敵弾をまとめて処理でき、ラミィなら全方位に弾をばらまいて雑魚を押し返せる。焦らず自分の得意パターンに持ち込めれば、ボス戦はさほど苦にならないだろう。

後半ステージの攻略ポイント

ステージ4以降の宇宙面は難度が跳ね上がり、敵弾の速度や配置もいやらしくなる。この段階では「無敵アイテムの確保」と「仲間の適切な切り替え」が攻略の生命線だ。とくにキャティの防御能力を活かせれば、耐久力を底上げしつつ攻めに転じることができる。

また、敵の弾幕を避けきれないときは、あえてウイングを犠牲にしてでも本体を守る判断が重要になる。両翼を失っても本体が生き残れば復帰は可能であり、無理に回避して被弾を連続するよりも「切り捨てる勇気」を持った方が生存率は高まる。

スコアアタックを楽しむ工夫

本作にはループプレイや隠しボーナスが少なく、純粋なスコアアタックの奥行きは限定的である。しかし、救出順や装備の組み合わせを変えることで「どの編成で高得点を狙えるか」という別の楽しみ方が生まれる。特に、連射力を高めたラビィで雑魚を一掃し続けるとアイテムの出現率が高まり、結果的にスコアも伸びやすい。

また、地上オブジェクトを破壊してアイテムを発掘する過程そのものが、得点稼ぎのルート発見につながる。効率的に壊す順序を編み出し、「どこでどれだけアイテムを回収できるか」を追求することは、スコアアタックとして十分に奥深い挑戦となる。

裏技や知っておくと便利な小ネタ

当時のプレイヤーの間では、「特定のオブジェクトを撃ち続けると高確率でパワーアップが出る」や「一部の敵は画面端に誘導すると攻撃を封じやすい」といった小技が共有されていた。攻略本やゲーム雑誌が主要な情報源であり、それらを参考にすることで難度の高い後半ステージも突破しやすくなった。

さらに、セーブ機能を備えるディスクシステムの利点を活かし、途中でゲームを中断しながら少しずつ進めるプレイスタイルも可能だった。長時間集中し続けなくても攻略できる点は、当時としては画期的な要素であり、今でいう「リトライ性の高さ」にもつながっていた。

総合的な攻略指針

『ガルフォース』を攻略するうえで最も重要なのは、「準備」「仲間の活用」「アイテム管理」という三本柱である。序盤のプラネットステージでどれだけ準備を整えるか、仲間をどういう順番で救出して能力を開花させるか、そしてアイテムを効率的に回収してピンチを切り抜けるか――これらの要素をバランス良く組み立てることが、最終ステージ突破への道を拓く。

難度は高いが、繰り返し挑戦することでプレイヤーの成長がはっきりと実感できる作りになっており、単にクリアを目指すだけでなく「自分なりの攻略法を編み出す楽しさ」も味わえる。こうした攻略の奥深さこそが、本作が今なお語り継がれる理由のひとつである。

■■■■ 感想や評判

発売当時のプレイヤーの反応

1986年当時、『ガルフォース』は「アニメとゲームの融合」という点で注目を集めた。OVAを視聴していたファンからは「好きなキャラクターと共に戦える」という新鮮さが評価され、ゲーム誌でも“キャラクター性を活かしたシューティング”という触れ込みで紹介された。一方でアニメを知らないゲーマー層からも、「仲間を救出すると攻撃が変化する」という斬新なシステムが受け入れられた。特に当時のシューティングはシンプルな連射型が多かったため、「味方を増やして戦力を拡張していく」という感覚は珍しく、多くのプレイヤーの記憶に残る要素となった。

ゲーム誌やメディアでの評価

ゲーム雑誌のレビューでは、総じて「新鮮なシステム」「爽快な破壊感」といったポジティブな意見が多く見られた。特に『ファミコン通信』や『マイコンBASICマガジン』といった当時の主要誌では、画面を埋め尽くす地上オブジェクトの破壊音や、仲間を救出することで広がる攻撃パターンが高評価を得ていた。

ただし同時に、「難易度が高すぎる」「パワーアップの場所が分かりにくい」といった意見も掲載されており、万人向けというよりは“やり込むゲーマー向け”という位置づけがなされていた。アニメファンにとってはキャラクター性が魅力だったが、純粋にシューティングを楽しみたいプレイヤーにとってはストイックすぎる部分もあったようだ。

プレイヤー同士の口コミ

当時の子どもたちの間では「仲間をどの順番で救うか」が話題になりやすかった。友人同士で「俺はまずラミィを助ける」「いや、ポニィが一番便利だ」といった会話が交わされ、キャラクターを巡る議論がそのまま攻略法の共有にもつながっていた。こうした交流はゲームを単なるシューティングの枠を超え、コミュニケーションのきっかけにしていたとも言える。

また、連射パッドを持っているかどうかで攻略難度が大きく変わったため、「うちの環境ではクリアできない」と嘆く声もあった。こうしたプレイヤー間の体験格差もまた、当時の生の感想として色濃く残っている。

アニメファンからの評価

アニメ『ガルフォース』のファン層からすると、このゲームは「キャラクターたちを自分の手で救出できる」体験が最大の魅力だった。ゲーム本編ではキャラクターのドット絵は簡素化されていたものの、オープニングデモでの美麗なグラフィックや、救出時に表示される名前はファン心をくすぐった。

一方で、アニメのストーリー性がゲーム内ではあまり感じられないことに物足りなさを覚える声もあった。OVAを見ていた人にとっては、ドラマチックな展開やキャラクター同士の掛け合いを期待していた部分もあったため、「もっと物語性を強調してほしかった」という意見も散見された。

難易度への賛否

プレイヤーの意見で最も割れたのは「難易度」に関してである。熟練ゲーマーは「一撃死が少ないぶん、粘れる設計でありがたい」と評価したが、初心者層からは「後半ステージが理不尽に難しい」「パワーアップを失うと立て直せない」といった不満が多かった。

この賛否両論は、ハル研究所が意図した「ストイックなゲーム性」がもたらしたものであり、むしろ本作の個性の裏返しといえる。結果的に、ゲームに挑戦的な面白さを求める層には深く刺さり、ライトなファン層には敷居が高かったという評価に落ち着いた。

サウンドや演出への印象

音楽については「単調」という指摘が多かった。BGMが1種類しかなく、プレイが長引くとどうしても耳に残りすぎてしまうという意見が少なくなかったのだ。しかし逆に「シンプルだからこそ集中できる」と肯定するプレイヤーも存在し、評価は二極化した。

演出面では、やはりオープニングのキャラクターグラフィックの美しさが好評だった。アニメそのままのビジュアルを期待していたファンにとっては、ゲーム中でのアイコン表示が簡素すぎるのが残念ではあったが、「当時のファミコンの性能を考えれば十分健闘している」という擁護の声も目立った。

長期的な評価と再発見

発売当時はそこまで大ヒットしたわけではなかったが、後年になって「実はよくできたキャラゲー」と再評価される流れが生まれた。特にファミコンディスクシステムの研究が進む中で、本作が「ハル研究所が自社ブランドとして発売した最初の作品」であることが知られると、その歴史的価値も相まって注目度が上がった。

現代のレトロゲームファンからは「アニメとゲームをここまでうまく融合させた80年代作品は珍しい」と評価されることも多く、単なるタイアップ商品以上の意味を持つ存在として認知されつつある。オリジナルのOVAと合わせて語られることが多い点も、本作ならではの特徴といえるだろう。

総合的な世間の評価

まとめると、『ガルフォース』は「システムの新しさ」と「難易度の高さ」の両方でプレイヤーを驚かせた作品であった。爽快な破壊感と仲間救出の達成感は強く評価されつつも、不親切な部分やストーリー性の薄さに不満を覚える声も根強かった。

しかし、こうした賛否両論こそが本作を記憶に残るゲームにしている。単に無難に遊べる作品ではなく、強烈な個性を放っていたからこそ、今も語り継がれているのである。

■■■■ 良かったところ

シューティングとしての爽快感

『ガルフォース』最大の魅力のひとつは、シューティングゲームとしての純粋な爽快感だ。地上オブジェクトや雑魚敵が画面いっぱいに配置され、それを連射で一気に破壊していく快感は、当時のプレイヤーを強く惹きつけた。特に、爆発音とエフェクトの迫力は1980年代半ばのファミコン作品としては出色の出来であり、敵を倒すたびに「撃ち抜いた」という感触が指先に残る。これにより、プレイヤーは常に手応えを感じながらゲームを進めることができ、飽きることなく遊び続けられた。

仲間救出による成長システム

多くのシューティングが「アイテムを取ると攻撃力が上がる」程度の成長要素しかなかった時代に、『ガルフォース』は「仲間を救出することで攻撃方法そのものが変化する」という革新的なシステムを採用した。この仕組みによって、ただの強化ではなく「仲間が増えたから戦い方が変わる」という物語的な説得力をプレイヤーに与えている。

救出した仲間によって攻撃方向や射程、範囲が大きく変わるため、プレイヤーは状況に応じて最適な仲間を選択する戦術を自然に身につけていく。仲間を助け出す瞬間は達成感に満ちており、「自分の努力が確かに報われた」と実感できるのも、このシステムならではの良さだ。

耐久力のある自機設計

当時のシューティングゲームは「一発被弾=即ミス」が当たり前だった。しかし『ガルフォース』では、本体と左右ウイングという三層構造を導入したことで、一度の被弾で終わらないタフなプレイ感覚を実現している。片翼を失ったときの緊張感や、本体を守り抜いて粘り強く進む感覚は、多くのプレイヤーに「最後まであきらめない」という気持ちを与えた。

さらに、プラネットステージやカタパルトを経由することで、どれほど損傷していても本体さえ残っていれば復帰できる設計も評価点だ。これにより、プレイヤーは何度失敗しても「まだ続けられる」という希望を持ちやすく、挑戦を繰り返す動機付けとなった。

キャラクター性とゲーム性の融合

原作アニメのキャラクターたちが、単なるビジュアル要素ではなく「実際のゲームシステム」に直結している点も好評だった。ラミィの全方位攻撃、パティのサイドビーム、ルフィのワイドブラスターといった特徴は、キャラクターの個性をそのままゲーム的能力に落とし込んでいる。プレイヤーは自然と「誰を使うか」「誰を最初に救出するか」という選択に感情移入し、アニメファンならずともキャラクターに愛着を持ちやすかった。

オープニングデモや救出シーンでの演出も、キャラクターの存在感を強調しており、当時のファミコンタイトルとしては異例の「キャラゲーとしての完成度」を感じさせた。

演出面の完成度

特に発売当時話題となったのは、オープニングデモにおけるキャラクターグラフィックの美しさである。限られたディスクシステムの容量を駆使し、アニメの魅力を損なわずに表現したビジュアルは、当時のファンを感動させた。

また、スターリーフ号の変形演出や、被弾した際の爆発エフェクトも細かく作り込まれており、「ただ撃って進むだけではない」画面上のダイナミズムを味わえる。ゲームプレイ中に細かい演出を盛り込むことで、プレイヤーに視覚的な刺激を絶えず与えていたことは、本作の大きな強みだった。

戦略性の高さ

仲間の救出順序、アイテムの取り方、攻撃方法の切り替えといった要素が組み合わさることで、本作は非常に戦略性の高いシューティングとなっている。攻略法はひとつではなく、プレイヤーの選択によって複数のルートや戦法が成立する。この柔軟さが、他のパターン暗記型シューティングと大きく異なる点だ。

その結果、プレイヤーは「次は別の救出順で挑戦しよう」「今回はあえて守り重視で進めよう」といった多様な遊び方を楽しむことができた。リプレイ性の高さは、当時のファミコンゲームとしては突出していたといえる。

学習と成長の手応え

『ガルフォース』は難易度こそ高いものの、繰り返し挑戦する中でプレイヤーの成長がはっきりと感じられる設計になっている。アイテムの出現場所を覚え、敵の配置を学習し、仲間の能力を適切に使えるようになるにつれて、確実に先へ進めるようになる。

この「学習の積み重ねが成果に直結する」体験は、達成感を強烈に感じさせる要因となった。単なる偶然や運頼みではなく、自分の努力と理解によって突破口を切り開ける感覚は、当時のゲーマーにとって大きな魅力だった。

歴史的意義

もうひとつの良かった点として、本作が「ハル研究所が自社ブランドで発売した最初のファミコンタイトル」であることが挙げられる。任天堂の開発協力で培ったノウハウを活かしつつ、自社の看板作品として送り出した意欲作であり、その後のハル研究所の発展にとっても重要なマイルストーンとなった。

レトロゲームファンから見れば、のちの『星のカービィ』や『スマッシュブラザーズ』へと続くハルの歴史の“原点”として位置づけられることもあり、単なるゲームプレイ以上の価値を感じさせる。

総合的に見た「良さ」

総じて、『ガルフォース』の良かったところは「爽快感」「キャラクター性」「戦略性」「演出」「歴史的意義」といった複数の要素が重なり合っている点にある。どれかひとつに依存するのではなく、複合的な魅力を備えているため、当時のプレイヤーだけでなく現代のレトロゲーム愛好家からも再評価されやすいのだ。

これらの強みは、難易度の高さや不親切さといった欠点を補って余りあるものであり、「キャラゲーは当たり外れが多い」という時代の常識を覆す存在でもあった。

■■■■ 悪かったところ

難易度の高さと不親切さ

『ガルフォース』を語るうえで避けて通れないのが、その難易度の高さである。序盤は比較的遊びやすいが、中盤以降は敵の耐久力や弾幕の量が急激に増し、慣れていないプレイヤーはあっという間に押し潰されてしまう。当時のゲームは「やり込み前提」であることが多かったとはいえ、救済要素が乏しいため、初心者層にとっては理不尽さが際立った。

また、パワーアップアイテムの出現場所が分かりにくい点も不親切とされた。地上物を破壊することでアイテムが出る仕様だが、その見た目にほとんど差異がなく、初見では「どこを撃てばいいのか」理解できない。このため、攻略本や雑誌に頼らない限り、必要なアイテムを計画的に入手するのは難しかった。

自機サイズと当たり判定の厳しさ

スターリーフ号のデザイン自体は魅力的だが、その大きさは他のシューティングに比べてかなり大きめであり、当たり判定も見た目通りのサイズで設定されている。そのため、細かい弾幕や敵機の群れをすり抜けるのが非常に難しい。スピードアップアイテムを取れば回避性能は向上するものの、逆に速すぎて制御が難しくなるという問題もあった。

「大きな当たり判定」と「高速化による操作の難しさ」が相まって、プレイヤーは常に神経をすり減らしながら操作することを余儀なくされる。結果として、楽しさよりも緊張感のほうが勝ってしまい、ストレスを感じるという意見も少なくなかった。

バランス調整の問題

本作のもうひとつの問題点は、ゲームバランスの粗さである。特定の仲間を救出しないと明らかに攻略が難しくなる場面が多く、「自由に仲間を救出して自分なりの戦い方を作る」という魅力が裏目に出てしまうことがあった。例えば、全方位攻撃や後方攻撃がないまま進むと敵の配置に対応できず、事実上「詰み」に近い状態に陥る場合もある。

また、後半のスペースステージではアイテムの出現率が大幅に下がり、一度ミスすると復帰が極めて困難になる。この「リカバリーの難しさ」は多くのプレイヤーから不満の声が上がっており、結果的に「結局運が良くないとクリアできない」という印象を残してしまった。

演出面のギャップ

オープニングデモでのキャラクターグラフィックが美麗であった一方、ゲームプレイ中のキャラクター表示は非常に簡素で、プレイヤーを落胆させる部分でもあった。救出した仲間の顔アイコンは小さく単調であり、誰が誰なのか判別しにくいほどだった。アニメファンにとっては「キャラクターを操作できる」という期待があっただけに、その落差は余計に大きく感じられた。

説明書にもキャラクターの簡素なイラストしか載っておらず、プレイヤーが「これはあのキャラなのか?」と混乱してしまう場面が多かった。演出面でのこだわりとプレイ中の見せ方のギャップは、本作における大きな課題のひとつといえる。

単調なBGM

音楽面では、1種類のBGMが繰り返し流れるのみという点がしばしば批判の対象となった。序盤こそ軽快で耳に残るが、プレイ時間が長くなると単調さが際立ち、集中力を削がれる要因にもなった。当時の他のシューティング作品が複数のBGMやステージごとの曲を用意していたのに比べると、明らかに見劣りしてしまう。

音楽の重要性が今ほど強調されていなかった時代とはいえ、せっかくアニメ作品を題材にしているのだから、原作の音楽や主題歌のアレンジを取り入れてもよかったのでは、という声も多かった。

雑魚敵の強さと逆転現象

本作では、雑魚敵の耐久力や攻撃の激しさがボスよりも厄介に感じられることが多かった。とりわけ宇宙ステージ後半の敵配置は、弾幕が画面を埋め尽くすほどで、プレイヤーは逃げ場を失いやすい。反面、ボスは攻撃パターンが比較的単純で、慣れてしまえば容易に倒せてしまう。この「雑魚のほうが強い」という逆転現象は、当時のプレイヤーに強烈な印象を与えた。

ゲームデザインの観点からすると、雑魚戦の緊張感とボス戦の達成感のバランスがうまく取れていなかったと言えるだろう。

ストーリー性の希薄さ

原作アニメが重厚なストーリー性を持っていたのに対し、ゲーム版はほとんど物語が感じられない作りだった。仲間を救出するという行為自体は物語的だが、セリフや演出は最小限に留まっており、「キャラクター同士の関係性」や「宇宙戦争の背景」といったアニメ本来の魅力はほとんど反映されていない。

そのため、アニメファンからは「もっとストーリーを感じさせてほしかった」という声が多く寄せられた。単純にゲーム性だけを楽しむプレイヤーには問題なかったが、メディアミックス作品としてはやや物足りなさがあった。

総合的な課題点

以上のように、『ガルフォース』にはいくつかの大きな弱点が存在する。難易度の高さ、当たり判定の厳しさ、パワーアップの不親切さ、演出とゲーム内容の落差、単調なBGM、雑魚とボスのバランスの悪さ、そしてストーリー性の希薄さ――これらが複合的に作用し、プレイヤーによっては「理不尽なゲーム」と映ってしまうこともあった。

とはいえ、これらの問題点は本作の個性の裏返しでもある。挑戦的な設計が故に一部の層に深く刺さり、賛否両論の評価につながったのだ。

[game-6]■ 好きなキャラクター

ラビィ ― 基本形でありながら親しみやすい存在

多くのプレイヤーにとって最初に出会う仲間であるラビィは、ゲームの基盤を支えるキャラクターとして人気が高い。彼女の攻撃はシンプルな直線ビームだが、パワーアップを重ねるごとに連射性能が飛躍的に向上する。その成長を実感する過程はプレイヤーの上達感覚と重なり、「やっぱりラビィが一番頼りになる」と感じさせる要因となった。 また、ドット絵ながらも明るい雰囲気が伝わりやすく、「最初から共に戦ってくれる仲間」というポジションがプレイヤーの心理的な支えにもなっていた。初心者も上級者も等しく愛着を抱きやすいキャラクターである。

ポニィ ― ブロンディ召喚の個性派

ポニィは、シリーズ内でも特にユニークな存在として評価されている。彼女の能力である「ブロンディ召喚」は、画面上に支援ユニットを追加できるという特殊なもので、最大3体まで同時展開すれば圧倒的な火力を誇る。プレイヤーによっては「攻略の生命線」とまで言われ、救出優先度が非常に高いキャラクターであった。 ブロンディはただの追加ショットではなく、敵弾の誘導や盾としての役割も担うため、戦略の幅を大きく広げてくれる。その頼もしさから「ポニィこそ本作の真のヒロイン」と主張するプレイヤーもいたほどだ。

パティ ― サイド攻撃の切り札

パティのサイドビームは、横から押し寄せる敵に対して絶大な効果を発揮する。特に宇宙ステージでは四方から敵が登場するため、パティの存在があるかどうかで攻略の難度が大きく変わる。 プレイヤーからは「攻撃方向を一気に増やしてくれる救世主」として人気を集め、仲間救出の中でも最優先に選ばれるケースが多かった。彼女を助けることで「もう少し先まで行ける」という希望が湧き、プレイヤーのやる気を大きく支えていたのだ。

ルフィ ― ワイドブラスターの爽快感

ルフィのワイドブラスターは、本作において最も派手で爽快な攻撃のひとつである。広範囲を一気に制圧できるため、雑魚敵が画面を覆い尽くす後半ステージで重宝される。 「一気に敵をなぎ払う爽快感」は、プレイヤーのストレスを一瞬で吹き飛ばす効果があり、ルフィの登場はプレイのモチベーションを大きく押し上げた。多くのファンが「やっぱりルフィを仲間にすると気分が違う」と語っており、人気の高さを裏付けている。

エルザ ― 後方支援の守護神

エルザの特徴は、後方への攻撃手段を提供してくれる点にある。シューティングでは背後からの奇襲に対応できずにやられるケースが多いが、彼女を救出すればその弱点を克服できる。 プレイヤーからは「背中を守ってくれる安心感」が高く評価され、「エルザがいると落ち着いてプレイできる」という声が多かった。攻撃的なキャラクターが注目されがちだが、防御面での貢献が印象的であり、堅実派のプレイヤーに特に愛された存在だった。

ラミィ ― 全方位攻撃の万能型

ラミィは360度に攻撃を放てる全方位攻撃を持つキャラクターで、汎用性の高さから絶大な人気を誇った。特に、敵が四方八方から押し寄せる混戦ではラミィの存在が光り、彼女を手に入れた瞬間から攻略が劇的に楽になることも多かった。 「とりあえずラミィがいれば安心」という声が多く、プレイヤーの信頼度は随一であった。万能型の立ち位置ながら、攻撃のバリエーションが増えることで「自分が上手くなった」と錯覚させてくれる点も、プレイヤー心理に強く響いた。

キャティ ― 防御の要

キャティの能力は、バリア強化と耐久性の上昇という防御面に特化している。彼女を救出するとウイングの耐久力が飛躍的に高まり、序盤では一瞬で失ってしまうウイングが長持ちするようになる。 「攻撃力よりも防御力の安定感を重視したい」というプレイヤーからは絶大な支持を得ており、特に難関ステージを突破する際には彼女の存在が攻略のカギとなった。防御力の恩恵を一度味わうと、キャティなしでのプレイに戻れないという声も多かった。

キャラクター人気の総評

プレイヤーの好みは分かれるものの、総じて「自分の戦い方に合ったキャラクターに愛着を持つ」という傾向が強かった。攻撃的なプレイヤーはルフィやラミィを好み、守り重視のプレイヤーはエルザやキャティを支持する。独自の支援能力を持つポニィは個性派人気を集め、ラビィは誰にとっても基本となる存在として愛された。 こうした多様性が、本作を単なるシューティングではなく「キャラクターゲーム」として印象付けたのである。仲間の存在がそのままプレイ体験に直結する仕組みは、キャラクターへの愛着を一層強め、ファン同士の会話や議論を生み出した。

[game-7]■ 中古市場での現状

中古市場における『ガルフォース』の位置づけ

1986年に発売されたディスクシステム用ソフト『ガルフォース』は、アニメとのタイアップ作品であることや、ハル研究所が初めて自社ブランドで送り出した記念的タイトルという背景もあって、現在でもコレクターの注目を集め続けている。ディスクシステムの稼働率が低下して久しい現在でも、ゲーム史的な価値を感じて探すファンは一定数存在する。そのため、流通量は少なくないが、価格は安定せず、状態や付属品の有無によって大きな差が出るのが特徴だ。

ヤフオクでの取引動向

オークションサイトの代表格であるヤフオク!では、『ガルフォース』の取引が断続的に行われている。比較的状態の悪いもの、つまりディスクラベルに日焼けや擦れがある品や、説明書(ペラ紙マニュアル)が欠品しているものは、1,500円前後から入札が始まりやすい。ただし入札者数が伸びにくく、即決価格を設けて出品されるケースも多い。 一方で、ディスクの動作確認済みかつケース・ラベルに目立った傷がない良品は、2,200円~3,000円程度で落札される例が主流となっている。さらに外箱が揃っている場合や、保存状態が極めて良いものは3,500円を超えることもある。未開封新品は稀に登場するが、3,500円~4,000円程度の即決価格で出品され、早々に落札されることが多い。

メルカリでの販売状況

フリマアプリのメルカリでも、『ガルフォース』は根強く取引されている。出品数は少なめながらも安定しており、価格帯は1,800円~2,500円が中心。特に「動作確認済み」「全体的に綺麗」といった文言の付いたものは2,000円前後でスムーズに売れる傾向がある。 ただし、ディスク自体は稼働環境が限定されているため、「観賞用」として購入するコレクターが多い。そのため、外観のコンディションが重視され、ケースの擦り傷やラベルの色褪せがあると値下げ交渉が発生しやすい。逆に状態が良ければ、提示価格のまま即購入されるケースも多い。

Amazonマーケットプレイスでの価格推移

Amazonの中古ゲームカテゴリにおいても『ガルフォース』は出品が見られるが、価格帯はやや高めに設定されることが多い。おおよそ2,800円~3,600円の範囲で販売され、Amazon倉庫から発送されるものは3,000円台後半が主流だ。 プライム対応商品は多少高くても購入されやすく、「確実に動作するかどうか」の保証よりも「安心して購入できる環境」が重視されていることがうかがえる。コレクター層よりも、「懐かしさから一度遊んでみたい」というライトユーザーがAmazonを利用する傾向にある。

楽天市場での取り扱い状況

楽天市場では、中古ゲームショップが在庫を抱えて出品している場合が多い。価格帯は2,600円~3,500円前後が主流で、ショップごとに送料込みの設定かどうかで総額に差が出る。 駿河屋やブックオフオンラインといった有名店が出店している場合、在庫切れのケースも頻繁に発生するため、欲しいときに購入できるとは限らない。楽天ポイントが付与されることもあり、多少割高でも購入するユーザーが多い点が特徴である。

駿河屋での流通価格

中古ゲームの大手ショップ「駿河屋」では、『ガルフォース』は安定的に扱われている。販売価格は2,200円~2,980円前後が中心で、状態によっては2,000円を切ることもある。駿河屋の特徴はコンディションの表記が明確であり、外装やラベルの傷の有無をきちんと説明している点だ。そのため、購入者にとって安心感があり、多少高くても「確実に手に入れたい」という層が利用する傾向にある。

状態による価格差

中古市場全般に共通する特徴として、『ガルフォース』は状態による価格差が非常に大きい。外箱・説明書・ディスクが揃った完品は高値で取引されるが、説明書欠品やラベル劣化品は安価でも売れ残りやすい。 ディスクシステム特有の「動作確認」の有無も大きなポイントだ。現在では本体の動作品が希少なため、ソフト単体での動作保証は困難だが、それでも「起動確認済み」と書かれた商品は安心感が高く、取引価格が上がる傾向にある。

コレクター需要と今後の展望

『ガルフォース』は、アニメファン・ゲームファン双方のコレクター需要に支えられている。特に、OVAや小説と並んでメディアミックス展開の一部としてコレクションしたい層にとっては欠かせないアイテムだ。そのため、今後も需要は底堅く、価格が大幅に下がることは考えにくい。 ただし、ディスクシステム自体が経年劣化によって利用困難になりつつあるため、「実際に遊ぶ」よりは「観賞用・保存用」としての需要が強まっていくと予想される。保存状態の良い完品は今後さらに希少価値が高まる可能性がある。

まとめ ― 中古市場での『ガルフォース』

総合すると、『ガルフォース』の中古市場価格はおおむね1,500円~3,500円前後で推移している。完品や新品未開封は希少であり、プレミア価格が付くこともあるが、一般的な相場は2,000円台が中心である。アニメタイアップ作品としての独自性、そしてハル研究所の歴史的作品であることが価格維持の要因になっている。 コレクション目的で購入するファンにとっては、単なるゲーム以上の価値を持ち、今後も一定の需要を保ち続けることは間違いない。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

ガルフォース エターナル・ストーリー [ 柿沼秀樹 ]

評価 4.67

評価 4.67ガルフォース2 ディストラクション [ 秋山勝仁 ]

評価 4.33

評価 4.33ガルフォース3 スターダスト・ウォー<宇宙章・完結篇> [ 秋山勝仁 ]

評価 2

評価 2![ガルフォース エターナル・ストーリー [ 柿沼秀樹 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/noimage_01.gif?_ex=128x128)

![【送料無料】ガルフォース3 スターダスト・ウォー<宇宙章・完結編>/アニメーション[DVD]【返品種別A】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/joshin-cddvd/cabinet/nojacket150.gif?_ex=128x128)

![ガルフォース3 スターダスト・ウォー 宇宙章・完結篇 [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru2/cabinet/157/svwb-7061.jpg?_ex=128x128)

![ガルフォース エターナル・ストーリー [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru2/cabinet/952/svwb-7059.jpg?_ex=128x128)

![ガルフォース2 ディストラクション [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru2/cabinet/058/svwb-7060.jpg?_ex=128x128)

![ガルフォース2 ディストラクション [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mifsoft/cabinet/058/svwb-7060.jpg?_ex=128x128)

![ガルフォース エターナル・ストーリー [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru-ds/cabinet/952/svwb-7059.jpg?_ex=128x128)

![ガルフォース2 ディストラクション [DVD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru-ds/cabinet/058/svwb-7060.jpg?_ex=128x128)