【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:シグマ

【開発】:シグマ

【発売日】:1980年1月20日

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

シグマによる1980年の意欲作

1980年という年は、アーケード業界にとって過渡期でした。スペースインベーダーやギャラクシアンのような固定画面シューティングがまだ人気を保っている一方で、より多様なジャンルのゲームが登場し始めていたのです。そんな時代にシグマ商事からリリースされたのが『ザ・悟空』でした。本作はその名のとおり、中国古典『西遊記』に登場する孫悟空を題材とした作品であり、プレイヤーは悟空を操作し、天竺へと続く道を進みながら迫り来る鬼を避け続けるという内容になっています。

ゲームシステムの基本構造

プレイ開始時、筐体に100円硬貨を投入すると画面には縦方向に配置された三本のレーンが現れます。遠方から手前に向かって鬼たちが走り寄ってくるため、プレイヤーは悟空をレーン間でジャンプさせ、進路上の鬼を避けることが唯一の目的です。操作は単純明快で、4方向レバーを用いて左右へ移動したりレーンを飛び越えたりする仕組みになっていました。当時としては極めてシンプルなルールであり、誰でもすぐに遊び方を理解できる設計になっていたのです。

ゲーム進行と難易度の上昇

序盤は鬼の動きも遅く、ある程度余裕をもってレーンを切り替えられるため、初心者でも軽快にプレイ可能でした。しかしゲームが進むにつれて鬼の速度は増し、出現間隔も狭まっていきます。中盤以降は一瞬の判断を誤ると鬼に衝突してゲームオーバーとなるため、反射神経と集中力が試される構造になっていました。この「次第にスピードが増す」という設計は、ゲーム&ウオッチ系のタイトルにも通じる緊張感を生んでいました。

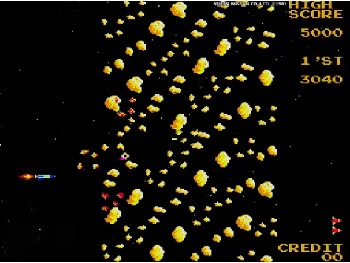

ビジュアルとサウンド

『ザ・悟空』のグラフィックは単色スプライトを用いた素朴なもので、悟空も鬼もシルエット的な表現に留まっていました。背景もほとんど存在せず、ひたすら単純なレーンが表示されるだけです。当時の同時期タイトルである『クレイジー・クライマー』や『ラリーX』と比べると、画面の華やかさや効果音の豊富さでは劣っていました。サウンド面もシンプルで、移動音や衝突音程度しかなく、BGMはほぼ存在しませんでした。そのため、演出面での魅力は薄く、プレイヤーの印象には残りにくいものでした。

シンプルさゆえの限界

本作の最大の特徴は「避けるだけ」という一点に集約されるルールです。新たなアイテムの登場や、レーン数が増えるといったバリエーションは最後まで導入されず、プレイヤーはただ単調に鬼を避け続けるしかありませんでした。アーケードに足を運ぶユーザーはより派手なグラフィックや多様な展開を求め始めていたため、この単調さは大きな課題となりました。「数回遊べば十分」という声が多く、深く遊び込む動機を提供できなかったのです。

操作性と間口の広さ

一方で、操作性自体は非常にスムーズでした。レーン間の移動はキビキビしており、遅延や引っかかりを感じることはありません。また、複雑なボタン操作が不要なため、当時ゲームに慣れていない初心者や年配の人でもすぐに楽しめる点は大きな魅力でした。「わかりやすさ」という観点では、アーケード入門用として優れていたといえます。

アーケード市場における立ち位置

1980年はアーケード業界が急速に進化し、アイデア勝負の作品が次々と生まれていた時代でした。『ザ・悟空』はその流れの中では実験的な一本であり、グラフィックや音楽面での革新性はなかったものの、古典題材を扱った意欲作という点では注目すべき存在でした。しかし市場的には大ヒットには至らず、むしろ「シンプルすぎて飽きやすいゲーム」として短期間で姿を消していくこととなりました。

■■■■ ゲームの魅力とは?

誰でもすぐ理解できる直感的ルール

『ザ・悟空』の最大の魅力は、その単純さにあります。アーケードゲームは「ルールが分かりやすい」ことが成功の鍵でしたが、本作はまさにその典型例といえます。プレイヤーに課せられるのは「迫り来る鬼を避ける」ただそれだけであり、複雑なボタン操作や特殊なギミックは一切存在しません。ゲームセンターを訪れた初心者でも数秒でルールを把握でき、すぐにプレイへ移れるという敷居の低さは、当時のカジュアルユーザーにとって安心感を与えました。

反射神経を試す緊張感

時間が進むにつれて鬼の速度が上昇し、出現間隔も短くなることで、単調なゲーム性の中に徐々に緊張感が積み重ねられていきます。「次は避けられるか」「どのタイミングでレーンを移動するか」といった即時判断を迫られるため、プレイヤーは自然と画面に集中せざるを得ません。この緊張感が、一種の「耐久プレイ」としての楽しみを生み出していました。

操作のキビキビ感と爽快さ

シンプルなゲームであるがゆえに、操作レスポンスの良さは大きな魅力です。『ザ・悟空』ではレバー入力に対して悟空が素早く反応し、レーンを切り替える動きが非常にスムーズでした。この操作感は「避けた!」という達成感をダイレクトに感じられる要素となり、単純なゲーム内容を支える重要な柱となっていました。特に、紙一重で鬼をかわした瞬間には、派手な演出がなくともプレイヤーは爽快感を味わうことができました。

古典題材をモチーフとしたユニークさ

1980年当時のアーケードゲームは宇宙を舞台にしたシューティングや、抽象的な迷路ゲームが主流でした。その中で『ザ・悟空』は「西遊記」という古典的物語を題材にした点で異彩を放っていました。悟空というキャラクター自体は国内外で広く知られており、プレイヤーにとって取っ付きやすい存在でした。題材選びの妙によって、当時の他のゲームとの差別化が図られていたのです。

短時間で遊べる気軽さ

アーケードにおいては「一回100円でどれだけ遊べるか」が重要でした。本作は数分間という短いスパンで結果が出るため、空き時間や待ち合わせの合間に気軽に挑戦できる性質を持っていました。長時間拘束されることがないため、「サクッと楽しむ」には適しており、ライトユーザー層には親和性の高い作品だったといえます。

ゲーム性の純粋さが評価された側面

当時の一部プレイヤーや業界関係者からは、「余計な要素を排した純粋な反射神経ゲーム」として評価されることもありました。グラフィックや音楽では劣っていたものの、ゲームの根本的な楽しさをシンプルに体験できる作品として、アーケードの一ジャンルを象徴する存在と見る声もあったのです。

今振り返ったときのレトロ的価値

今日の視点から見ると、『ザ・悟空』は「素朴で未完成な時代の産物」として逆に独自の魅力を放っています。単調さゆえに記憶に残りにくかった一方で、遊んだ人にとっては「昔こんな単純なゲームがあったな」という懐かしさを喚起する存在です。現在では市場に残っている筐体はごく少なく、その希少性自体がコレクターやマニアにとって魅力の一端となっています。

■■■■ ゲームの攻略など

序盤攻略の基本方針

『ザ・悟空』は一見単純ですが、序盤から気を抜くとすぐにミスをしてしまいます。最初は鬼のスピードが遅いものの、あえて不用意にレーン移動を繰り返すと逆にリズムを崩す原因になります。攻略のコツは、序盤から「必要最低限の移動」に徹し、鬼の出現パターンを冷静に観察することです。序盤で落ち着いてプレイできれば、中盤以降の速度上昇にも余裕をもって対応できるようになります。

中盤のスピードアップ対策

中盤以降、鬼の出現スピードが上がり、レーン間の移動を瞬時に判断しなければなりません。このとき大切なのは「先読み」と「リズム感」です。鬼の進行方向や速度を見極め、どのレーンが一番安全かを早めに判断して行動する必要があります。あわてて移動するのではなく、「1体を避けたら次はどこに逃げるか」を常に考えながら行動すると安定して長生きできます。

終盤の耐久プレイ

終盤になると鬼がほとんど間を空けずに迫ってきます。ここでは反射神経の速さが試されるだけでなく、「冷静さ」を保つことが最大の攻略法となります。プレイヤーによっては息を止めて集中するほどの緊張感が生まれますが、あまりに肩に力が入ると逆にミスが増えてしまいます。終盤攻略のポイントは「一定のテンポを保ちながら、鬼の間隙を縫う」ことに尽きます。

得点稼ぎの工夫

『ザ・悟空』には派手なボーナス要素やアイテムは存在しません。そのため、スコアを伸ばす唯一の手段は「ひたすら生き残ること」です。いかに長時間プレイを続けるかが高得点のカギとなります。その意味で、攻略は「得点稼ぎ」=「耐久プレイ」そのものであり、持久力と集中力が求められるゲームといえます。

知っておきたい小技や豆知識

公式的な裏技はほとんど存在しませんが、プレイヤーの間では「画面端のレーンにいると鬼の出現タイミングを読みやすい」という小技が知られていました。また、中央レーンを基点に左右に移動する戦法を取ると、鬼の出現に柔軟に対応しやすいとされます。こうした小さなテクニックの積み重ねが、結果的に長時間プレイに直結していました。

攻略を楽しむための心構え

本作を攻略する上で重要なのは「飽きない心構え」を持つことです。『ザ・悟空』は多彩な展開や演出を用意していないため、攻略過程も単調になりがちです。しかし、その単調さを「自己ベスト更新のための修行」と捉えれば、一種のストイックな楽しみ方ができます。忍耐と集中力を培うトレーニングとして捉えれば、ゲーム体験の価値も変わってくるでしょう。

まとめ:攻略の本質

最終的に『ザ・悟空』の攻略は「シンプルなルールをどこまで耐久できるか」に尽きます。高度な技術や隠し要素があるわけではなく、ひたすら自分の集中力と反射神経を信じて挑戦するのみです。この純粋さこそが本作の攻略の醍醐味であり、逆にいうと「飽きやすい」と評される原因でもありました。

■■■■ 感想や評判

当時のプレイヤーの第一印象

1980年当時、『ザ・悟空』を初めて目にしたプレイヤーは「シンプルでわかりやすい」という印象を抱くことが多かったです。筐体に100円を入れてすぐに遊べる直感的なルールは、初心者にも安心感を与えました。しかし一方で「鬼を避けるだけか」とすぐに気づき、物足りなさを覚えた人も少なくありませんでした。短時間の暇つぶしには適していたものの、「もう一度挑戦したい」と強く思わせる中毒性には欠けていたという声が多く聞かれました。

ゲームセンターでの存在感

『ザ・悟空』は大規模なアーケード施設よりも、中小規模のゲームコーナーや駄菓子屋に置かれることが多かったタイトルでした。派手な音や光を放つライバル作品に比べると地味な印象は否めず、ゲームセンターの目立つ場所ではあまり設置されませんでした。とはいえ「100円を入れてすぐに終わることもあるが、操作は快適」という性質から、子どもたちがちょっとした時間に触れる機会はありました。

ゲーム雑誌やメディアの反応

当時のゲーム雑誌はすでに「革新性」を重視する傾向がありました。そのため『ザ・悟空』の評価は辛口なものが多く、「単調さ」「リプレイ性の低さ」がしばしば指摘されました。特に『ラリーX』や『クレイジー・クライマー』のような話題作と同じ年に登場したため、比較対象が悪く、相対的に見劣りしてしまったのです。一方で、「誰にでもすぐ理解できるゲーム性は評価できる」と短所と長所を両面で取り上げる記事も存在しました。

マニア層による再評価

年月を経て振り返られる中で、『ザ・悟空』は「忘れられた異色作」としてマニアの間で再評価されています。特に「西遊記をモチーフにしたゲーム」という点は当時としては珍しく、現在ではその題材選び自体がユニークだったと語られることもあります。単調なゲームデザインゆえ市場では埋もれてしまいましたが、「あの頃の試行錯誤の一環」として歴史的価値を持つようになっているのです。

プレイヤーの声:良し悪しの分かれ目

実際に遊んだプレイヤーの声を集めると、「単純だからこそ分かりやすく楽しい」と「単純すぎてすぐ飽きる」に二分されます。特に初心者や子どもは前者の意見を持ちやすく、長くアーケードを遊んでいるゲーマーは後者の意見に傾く傾向がありました。この二極化した反応こそが、『ザ・悟空』の特徴的な評価のされ方だといえるでしょう。

現代的な視点での感想

現代に生き残っている数少ない筐体をプレイすると、その「古臭さ」が逆に面白く感じられることがあります。単純すぎるがゆえに数分で遊び切れてしまう体験は、今の大作ゲームにはない軽さを持っています。「短時間で終わるレトロ体験」として、現在ではむしろ貴重な存在になっているのです。

総合的な評判

結論として、『ザ・悟空』の評判は当時から決して高いものではありませんでした。しかし「操作性の快適さ」や「誰でもすぐに遊べる敷居の低さ」という点で、一定の評価は残されています。市場的に大きなインパクトを与えられなかったものの、アーケードゲーム史の片隅で小さく光る一本であることは間違いありません。

■■■■ 良かったところ

操作性の軽快さ

『ザ・悟空』を評価する上で外せないのが、操作レスポンスの良さです。レバーを倒した瞬間にキャラクターがレーンを飛び移る挙動は非常に素早く、当時のプレイヤーからも「反応が直感的で気持ち良い」と好意的に受け止められました。複雑なボタンや特殊操作が一切なく、誰でもすぐに扱える点はアーケード入門作として高く評価できる部分です。

シンプルで覚えやすいルール

ルールが極限まで単純化されていたため、説明書きやチュートリアルがなくてもすぐに理解できました。鬼を避ける、それだけの目的が画面上に明快に示されていたため、初めて触れた子どもやゲーム未経験の大人でも安心して挑戦できたのです。これは「わかりやすさ」こそが命であった1980年当時のアーケード文化において大きな利点でした。

テンポよく進むゲーム展開

1プレイが数分で完結する構成は、「ちょっと遊ぶ」感覚に適していました。待ち合わせの合間や学校帰りの短時間でも楽しめる手軽さは、多忙な大人や小遣いの少ない子どもにとって便利でした。このテンポの良さは、遊びすぎて時間を忘れてしまうことの多い他のアーケードゲームに比べて、安心感のあるポイントでもありました。

古典題材を使ったユニークさ

「孫悟空」という題材は、多くの人にとって親しみやすい存在でした。漫画やテレビ番組などで既に広く知られていたキャラクターをモチーフとすることで、プレイヤーはストーリーを知らずともキャラクターの魅力を直感的に理解できます。無機質な宇宙船や抽象的なキャラクターが多かった時代に、文化的に馴染みのある題材を用いた点は独自の魅力でした。

ストイックな挑戦性

アイテムや特殊な仕掛けが存在しない分、プレイヤーは純粋に自分の集中力と反射神経だけを頼りにプレイを続けなければなりません。この「純粋な挑戦性」は、腕試しを好む一部のゲーマーにとって魅力的に映りました。派手さがない分、ひたすら自己ベスト更新を目指す遊び方は「修行的なゲーム」として特異な位置付けを持っていました。

初心者を引き込む間口の広さ

複雑なゲームが苦手な人でも、「避けるだけ」なら安心して挑戦できました。実際に、普段はアーケードゲームをしない人がこの作品を遊んだ例も多く、「私でも遊べた」という声がありました。この間口の広さが、少なくとも初見プレイにおいては高評価につながっていたのです。

今だからこそ光るレトロ感

現在の視点で振り返ると、その素朴なグラフィックや効果音は強いレトロ感を放っています。派手さはありませんが、逆にそれが「古き良き時代のアーケード」の雰囲気を体感させてくれる魅力にもなっています。コレクターやゲーム保存活動をしている人にとって、この素朴さこそが最大の良さだと評価されることもあります。

■■■■ 悪かったところ

単調さによる飽きの早さ

『ザ・悟空』に対して最も多く挙げられた不満は「単調すぎる」という点でした。プレイヤーがやることは終始「鬼を避ける」だけであり、新しい展開や驚きの要素がほとんどありません。数回プレイすれば全てを理解できてしまい、「もう十分」と感じてしまう人が続出しました。アーケードは基本的にリピートプレイで利益を上げるビジネスモデルだったため、この短期間での飽きは大きな欠点とされました。

バリエーション不足

鬼の動きはスピードが速くなるだけで、種類や行動パターンに多様性がありません。レーンの数が増えたり、障害物やアイテムが追加されることもなく、プレイヤーは最後まで同じような光景を繰り返すことになります。この「展開の乏しさ」が、他の進化し続けるゲームと比べたときに致命的な差を生みました。

グラフィックの地味さ

同じ1980年に登場した『クレイジー・クライマー』や『ラリーX』が華やかな色使いや個性的な画面構成で注目を集めたのに対し、『ザ・悟空』は単色スプライト中心で非常に地味でした。背景もほとんど描かれず、ただレーンと鬼が並ぶだけの画面は、視覚的な楽しみが乏しいものでした。当時のプレイヤーにとっては「古臭く感じる」大きな要因だったのです。

サウンド演出の弱さ

音楽らしい音楽が存在せず、聞こえてくるのは移動音や衝突音程度でした。プレイ中の盛り上がりを演出する要素が皆無で、遊んでいても気分を高めてくれる効果がほとんどありません。アーケードは音響演出によって周囲の注目を集めることが売上に直結していたため、この「静かすぎるゲーム」は商業的にも不利でした。

他作品との比較で見劣り

同時期のタイトルには新しい操作感やアイデアを備えた作品が多く、『ザ・悟空』はどうしても見劣りしてしまいました。例えば『ラリーX』はマップ探索要素、『クレイジー・クライマー』はビルを登る縦スクロールの斬新さがありましたが、本作は「避けるだけ」で終始してしまい、競合との差が歴然でした。

アーケードとしての意義の薄さ

家庭用ゲーム機や電子玩具の「ゲーム&ウオッチ」に似た構造をアーケードで展開したため、「わざわざ100円を払ってまで遊ぶ価値があるのか?」という疑問がつきまといました。実際にプレイヤーからも「これなら家で遊べる簡易ゲームでいい」といった声が出ており、アーケードらしい特別感を提供できなかった点は大きな弱点でした。

市場での存在感の薄さ

話題性や派手な要素に欠けたため、ゲームセンターの目立つ場所には置かれず、徐々に市場から姿を消していきました。多くのプレイヤーにとっては「遊んだ記憶すら薄いゲーム」として扱われ、長期的に記憶に残ることが難しかったのです。

[game-6]■ 好きなキャラクター

主人公・孫悟空の存在感

本作でプレイヤーが操作するのは、中国の古典『西遊記』でおなじみの孫悟空です。とはいえ、当時のハードウェア性能の限界から、グラフィックは簡素なシルエットに近いものでした。しかし「孫悟空を操作する」というコンセプトそのものは、多くのプレイヤーに親しみを与えました。特に子どもたちにとっては、テレビや漫画で馴染みのあるヒーローを操れるというだけで特別な体験だったのです。

鬼のキャラクター性

ゲーム中に出現する敵キャラクターである「鬼」は、シンプルなデザインながらも独特の存在感を放っていました。種類や色のバリエーションこそありませんでしたが、迫り来るスピード感と連続した登場によって「怖さ」や「緊張感」を演出していました。プレイヤーにとっては「嫌な存在」であると同時に、ゲーム体験を形作る欠かせないキャラクターだったといえるでしょう。

キャラクターが持つ象徴性

『ザ・悟空』はグラフィック的に派手さはなかったものの、「悟空対鬼」という分かりやすい構図が明確に提示されていました。プレイヤーは自然と「悟空=自分」「鬼=乗り越えるべき障害」という物語的な捉え方をしていたのです。キャラクター表現が限定的だからこそ、プレイヤー自身が想像力で補い、心の中でキャラクターに意味を見出していました。

プレイヤーからの支持の理由

「好きなキャラクター」として最も名前が挙がるのは、やはり主人公の悟空です。操作レスポンスの良さがキャラクターの軽快さと直結しており、「悟空が本当に飛び跳ねているように感じる」という声もありました。また、敵キャラクターである鬼についても「単純だけど存在感がある」と評価する人もいて、「避ける対象」として印象に残ったプレイヤーも多かったのです。

キャラクターの魅力を支えるシンプルさ

『ザ・悟空』に登場するキャラクターたちは種類も表現も少なかったものの、それが逆に「分かりやすさ」や「覚えやすさ」につながりました。現代の視点から見れば粗いデザインですが、当時のゲーマーにとっては「悟空と鬼」という二者の対比が明快で、ゲームの記憶に残る要素となったのです。

今振り返ってのキャラクター評価

現代的に振り返ると、派手なキャラクター性は皆無ですが、それでも「アーケード黎明期の試行錯誤の象徴」として評価されています。孫悟空という題材を使ったこと自体が珍しく、後のゲーム文化におけるキャラクター化の流れを先取りしていた側面もあります。鬼もまた、単なる障害物ではなく「ゲーム性を支える重要な役割」を担った存在として再評価されています。

[game-7]■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のプレイ料金

『ザ・悟空』のプレイ料金は、当時の一般的なアーケードタイトルと同様に 1プレイ100円 が基本でした。1980年頃の日本はまだゲームセンター文化が形成されている最中であり、100円でどれだけ遊べるかがプレイヤーにとって重要な判断基準でした。本作は単純で短時間で終わることが多かったため、「コストパフォーマンスが低い」と感じられることもありましたが、その一方で「空き時間にサッと遊ぶにはちょうどよい」という声もありました。

宣伝・告知の状況

シグマは大手メーカーと比べると宣伝力が弱く、『ザ・悟空』も大規模な広告展開はされませんでした。当時のゲーム雑誌や業界紙に小さく紹介される程度で、テレビCMや大規模なポスターキャンペーンのようなものは存在しませんでした。そのため、知名度は自然と低くなり、限られた場所でプレイされた「マイナーゲーム」として位置づけられていきました。

設置場所とプレイヤー層

『ザ・悟空』は大型のゲームセンターよりも、駄菓子屋の店先や小規模なアミューズメントスペースに設置されるケースが多く見られました。派手さに欠けるため、競争の激しい都市部のゲームセンターでは埋もれてしまうことが多かったのです。そのためプレイヤー層も限られており、「偶然出会った子どもたちが暇つぶしに遊ぶ」といった状況が一般的でした。

人気の度合いと市場での立ち位置

当時のヒット作である『ラリーX』や『クレイジー・クライマー』と比べると、『ザ・悟空』はほとんど注目されず、人気作と呼ぶには程遠いものでした。市場に登場してから短期間で姿を消してしまい、アーケード史の中でも知る人ぞ知る存在に留まりました。ただし、その「不人気さ」ゆえに、現在では逆にコレクターの間で希少価値を持つようになっています。

プレイヤーからの受け止められ方

一般のプレイヤーからは「わかりやすいけどすぐ飽きる」「家庭用で出しても良い内容」といった意見が大半を占めました。一方で、一部のマニア層からは「シンプルゆえに純粋な反射神経勝負が楽しめる」というポジティブな評価もありました。支持層は限定的でしたが、そのストイックさに魅力を感じた人も確かに存在していたのです。

アーケード文化への影響

『ザ・悟空』が大きな成功を収めることはありませんでしたが、1980年という移り変わりの激しい時代に登場した「試行錯誤の産物」として意義を持っています。特に「古典文学をモチーフにしたキャラクターゲーム」というアプローチは、後のアーケードや家庭用ゲームでの題材選びに少なからず影響を与えました。市場的には埋もれたものの、歴史の一部として見れば存在感を放っているのです。

まとめ:宣伝不足と題材の独自性

総合的に見ると、『ザ・悟空』は宣伝力の不足とゲーム性の単調さから人気を獲得できませんでした。しかし、「悟空を操作する」という題材の面白さや、シンプルながらも操作レスポンスに優れたゲーム性は、当時としても異色の挑戦であったといえます。今日では知名度こそ低いものの、アーケード史の隅に刻まれた一つの小さな試みとして再評価されています。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【SNK公式ライセンス】SNK MVSX HOME ARCADE クラシック レトロアーケード NEOGEO MVSX ホームアーケード MVSX 家庭用アーケード ゲー..

評価 5

評価 5