【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:任天堂

【開発】:任天堂

【発売日】:1979年

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

西部劇をテーマにしたアーケードの挑戦作

1979年、任天堂がアーケード市場へ送り出したタイトルの一つが『シェリフ』です。本作は、後の家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」や携帯型液晶ゲーム「ゲーム&ウォッチ」の成功以前に開発された、任天堂のアーケード黎明期を代表する作品の一つといえるでしょう。 プレイヤーは西部の町を守る若き保安官となり、町を取り囲む16人のならず者と対峙します。プレイヤーは四方に移動しつつ、特殊な操作機構を備えたシューティングシステムで弾を撃ち、敵を撃退していきます。

独自の操作システムとゲーム性

『シェリフ』の最大の特徴は、移動と射撃の方向を分離した操作方式です。移動は通常の4方向レバーで行いますが、射撃方向は8方向に切り替え可能なダイヤル式のレバーで指定し、さらにボタンを押すことで発砲します。これにより、プレイヤーは後退しながら前方に銃撃を浴びせたり、斜め方向に撃ちながら別の動きをするなど、従来の固定方向シューティングにはない戦略性を楽しめました。 画面構成も独特で、中央に立つ保安官を取り囲むように16人の敵が配置され、その外周を歩き回ります。敵は時折コーナーから内部に侵入してきて攻撃してくるため、360度の視野で敵の動きを追う必要があります。

バリケードと戦略性の増幅

フィールド中央と外周を隔てる壁には、点で描かれたバリケードが存在します。これがプレイヤーにとっては盾となり、敵弾から身を守る役割を果たしますが、同時に邪魔な障害物として進路を阻む要素でもあります。さらに、バリケードは敵味方を問わず銃弾で壊れてしまうため、防御と攻撃のバランスをどう取るかが攻略の大きな鍵となりました。プレイヤーは「守るために撃つ」か「突破のために撃つ」かの判断を迫られ、単なる反射神経だけでなく戦術眼も試される構造になっています。

ゲームの進行とステージ構成

ゲームはループ制で、全8ステージをクリアすると再び最初に戻り、難易度が上昇した状態でプレイが続きます。各ステージの基本的な目標は「全てのならず者を倒す」こと。外周にいる敵を撃つと30点、内部に侵入して黄色に変化した敵を撃つと60点が加算されます。 また、ステージの合間には特別イベントが挿入され、特定のラウンドを突破すると「女性を救出するデモシーン」が流れます。その際、獲得したスコアが倍増するというユニークなボーナス制度もあり、プレイヤーのモチベーションを一層高めました。

スコアシステムとゲーム難易度

本作のスコア表示は当時としては珍しく8桁に対応していました。ゲーム開始時は「0000」という4桁表示ですが、1万点を超えると桁が追加され、10万点、100万点と拡張されていきます。これがプレイヤーに「さらに上を目指そう」という挑戦意欲をかき立てました。 しかし、ゲームの難易度は非常に高く、特にステージが進むにつれて敵の弾速が増していき、終盤では回避がほぼ不可能なほどの弾幕が襲いかかります。理論上は約45面でスコアがカンストする設計ですが、実際にそこまで到達したプレイヤーはほとんどいないといわれています。

当時の技術的挑戦と任天堂の意欲

1970年代後半は、アーケードゲーム業界が急速に発展を遂げていた時期でした。スペースインベーダーの大ブームに触発され、多くの企業がシューティングゲームを開発しましたが、『シェリフ』はその中で独自性を追求し、ただ撃つだけでなく「どう撃つか」「どの方向に動くか」を問うゲーム性を実現しました。 また、グラフィックは白黒を基調としながらも、キャラクターの造形は愛嬌があり、後にファミコンやゲーム&ウオッチで見られる「任天堂らしいキャラクター性」の萌芽を示しています。一部にはカラーバージョンも存在し、設置店舗や筐体によって異なる体験ができた点もユニークでした。

隠し要素と演出

ゲーム中、画面上部から不意に現れるコンドルを撃ち落とすと、得点が50点から500点まで加算されるボーナスが発生します。さらにコンドル出現時には軽快なメロディが流れ、緊張感に包まれた銃撃戦の合間に一瞬の彩りを与えました。この「お楽しみ要素」は、後の任天堂タイトルに見られる遊び心にも通じています。

アーケード史における位置づけ

『シェリフ』は大ヒット作とは言えなかったものの、1970年代後半における任天堂の実験的アプローチを象徴するゲームです。特異な操作系やスコアの倍増演出など、後のゲームデザインに影響を与えた部分も少なくありません。 その存在は、任天堂が「ファミリー向け娯楽の王国」としての道を歩む前夜に、どのようにアーケード市場で個性を発揮しようとしていたかを理解するうえで非常に重要です。『シェリフ』は、同社が「ゲームを遊びの文化に昇華させる」という理念を早くから持っていたことを示す一作といえるでしょう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

自由度の高い操作体系が生む戦略性

『シェリフ』の最大の魅力は、当時のアーケードゲームとしては極めて珍しい「移動と射撃方向の分離」にあります。多くのシューティングゲームは、移動方向=射撃方向であったため、どうしても攻撃が単調になりがちでした。しかし『シェリフ』は8方向ダイヤルを用いることで、敵に背を向けながら攻撃したり、横移動しながら正面を狙撃したりと、多様なアプローチが可能になりました。この自由度はプレイヤーに「戦術を考える余地」を与え、同じステージでも人によってまったく異なるプレイスタイルが展開されるのです。

シンプルながら奥深いルール設計

「16人のならず者を倒す」という基本ルールは至ってシンプルです。しかし、外周からの侵入、バリケードの破壊、そして敵弾の加速といった要素が積み重なり、プレイヤーは常に緊張感を抱えながら戦うことになります。この「単純な目的」と「複雑な状況」の組み合わせが、短時間でも飽きずに繰り返し遊びたくなる中毒性を生み出していました。

ボーナス演出がもたらす達成感

ステージを進めるごとに発生する「女性を救出するデモシーン」は、単なる得点倍増の演出に留まらず、プレイヤーに「物語的達成感」を与える仕組みでした。当時のアーケードゲームは得点稼ぎが中心で、物語性が付与されることは稀でした。その中で『シェリフ』は「敵を倒す理由」と「救うべき対象」を提示したことで、プレイヤーは単なる点数稼ぎ以上の没入感を得られたのです。

サウンドと演出の巧妙さ

1979年という時代を考えると、本作のサウンド演出は意外なほど豊かです。通常プレイ時の単調なリズムがプレイヤーの集中を支え、敵の侵入やステージクリア、さらにはコンドル出現時の専用メロディが状況を華やかに彩ります。音楽そのものはシンプルながら、場面ごとの緩急を的確に演出し、ゲーム体験に奥行きを与えていました。

繰り返し遊びたくなる難易度曲線

ゲーム開始直後は比較的穏やかな展開ですが、ステージが進むごとに敵の弾速が増し、配置や攻撃パターンも厳しさを増します。特に中盤以降の弾幕は「次はもっと長く生き延びよう」「次はコンドルを確実に落とそう」といった挑戦心を呼び起こし、リプレイ性を大幅に高めました。理不尽と紙一重の難しさが、逆に「もう一回やってやろう」という気持ちを掻き立てるのです。

キャラクターデザインの愛嬌

ならず者やシェリフのキャラクターは、白黒画面でもわかりやすく、シンプルかつ可愛らしいデザインで描かれています。この「親しみやすさ」は後の任天堂作品にも通じる特徴であり、殺伐としたガンファイトの世界をポップに表現していました。プレイヤーは「銃撃戦」というシリアスな題材でありながら、どこかコミカルな雰囲気を楽しむことができました。

一発逆転を狙えるスコアシステム

本作のスコアリングは「通常の敵撃破」だけでなく、「侵入した敵」「コンドル撃墜」「ステージクリア時のボーナス」など複数の得点源が存在します。これにより、序盤で点を稼げなくても、後半で一気に逆転を狙える可能性が生まれました。アーケードゲームは観戦されることも多かったため、この「大逆転の瞬間」が盛り上がりを演出し、プレイヤー同士の競争心を刺激しました。

アーケード文化に根付いた刺激

『シェリフ』はゲームセンターで仲間や他のプレイヤーと並んで遊ばれることを前提に設計されており、派手な演出や高得点時の解放感は周囲の視線を集める魅力でもありました。「見ている人を楽しませる」要素を備えていたことも、本作の隠れた価値といえます。

任天堂らしい遊び心の原点

全体を振り返ると、『シェリフ』には後の任天堂作品に通じる「単純な操作で奥深い体験」「キャラクター性のある世界観」「遊び心を加えたボーナス要素」がすでに芽生えていました。大ヒットとはならなかったものの、ゲームデザインの方向性を試行錯誤していた任天堂の姿勢が色濃く反映されており、同社の創作哲学を垣間見ることができます。

■■■■ ゲームの攻略など

基本操作を体に馴染ませることから始める

『シェリフ』を攻略するうえで最初に直面する壁は、独特の操作体系に慣れることです。一般的なシューティングゲームでは、移動方向と射撃方向が一致しているため、操作に迷うことは少ないのですが、本作では移動レバーと射撃ダイヤルが分かれており、これが新鮮であると同時に難しさの要因となっています。例えば、敵が左側から迫ってきているときに、キャラクターを後退させながら左方向に銃撃する、といった行動は従来のゲームでは難しかったものの、『シェリフ』では可能です。ただし、移動入力には「ワンテンポの遅延」があるため、操作のリズムを体で覚える必要があります。攻略の第一歩は、慌てずにキャラクターの動き出しの遅れを予測し、敵弾が飛んでくる方向を先読みして位置取りを調整することにあります。

外周を巡る敵の動きとパターン把握

16人のならず者は、最初は画面外周をぐるぐると移動していますが、一定のタイミングで4隅の開口部から内部に侵入してきます。外周にいる間は比較的動きが単調であり、狙いやすいですが、内部に入ると動きが早くなり、さらに弾丸の発射頻度も上昇します。ここで重要なのが「敵の反転タイミング」の理解です。外周の敵を1人倒すと、残りの敵の移動方向が一斉に逆転します。つまり、無計画に撃ち続けると、敵の動きが不規則になり、プレイヤーの回避行動が追いつかなくなってしまうのです。効率よく得点を稼ぐためには、外周にいる敵をむやみに狙うのではなく、侵入してくる敵を中心に排除する戦法が効果的だとされています。

バリケードを活かした守りと攻め

画面中央の保安官を守る唯一の防壁が、点線状に並んだバリケードです。これらは敵弾を防いでくれる頼もしい存在ですが、同時に自らの射撃でも壊れてしまうため、むやみに連射すると防御手段を失います。攻略のコツは、必要最低限の穴を空けて射撃のラインを確保しつつ、残りは敵の攻撃を防ぐために温存することです。特にゲーム後半、敵弾が高速化するにつれ、このバリケードの残存量が生死を分けるほど重要になります。バリケードを盾として利用しながら敵を削り、適切なタイミングで突破口を作る判断力が求められます。

得点稼ぎのテクニック

スコアを伸ばしたい場合、重要なのは「内部に侵入してきた敵を狙う」ことです。外周にいる敵を倒しても30点しか入りませんが、内部に入って黄色く変化した敵を撃破すれば60点と倍の得点が得られます。さらに、上空から不定期に現れるコンドルを撃ち落とすことで最大500点ものボーナスを獲得でき、これがスコアアタックを目指すプレイヤーにとって大きな魅力となっています。 ただし、得点を稼ぐために敵をあえて内部に侵入させすぎると、自分が包囲されて逃げ場を失う危険性もあります。この「高得点を狙うリスク」と「安全に進める安定性」のバランスをどのように取るかが、上級者と初心者を分ける要素となっていました。

高速弾幕への対処法

ステージが進むと敵弾の速度は加速度的に上昇し、特に10面を超えると一瞬の判断ミスが即ゲームオーバーにつながります。攻略法としては「常に動き続けること」が基本です。シェリフの移動開始には遅延があるため、停止してから動き出そうとすると間に合わないケースが多々あります。そこで、常に画面内を回遊するように移動し続け、バリケードを活用して射線を切りつつ隙を突いて攻撃する戦術が有効です。 また、敵が一斉に方向転換するタイミングを逆手に取り、その瞬間に敵の動きが緩む隙を狙って撃ち込むのも重要なテクニックです。反射神経だけでなく、心理的な駆け引きが要求される点は、シューティングゲームの中でもユニークな特徴でした。

ボーナス面の活用

一定のステージをクリアすると訪れる「女性救出シーン」は、単なる演出にとどまらず、得点を一気に倍増させるチャンスでもあります。高得点を狙うプレイヤーにとっては、このボーナス面をいかに多く到達できるかが最終スコアを左右しました。プレイヤーの間では「効率よく倍増ステージに到達するルート」や「どのステージでどのくらい得点を稼ぐべきか」といった戦略が研究され、当時のアーケードゲームコミュニティの会話の中心になっていたのです。

緊張感と中毒性の相乗効果

ゲーム全体を通して感じられるのは「常に追い詰められている感覚」と「それを打破した時の快感」です。外周を巡る敵がどんどん数を減らし、内側に侵入してくるほど戦況は危うくなります。ほんのわずかな操作の誤りが致命的な結果を招くため、プレイヤーの集中力は自然と極限まで高まります。 この緊張感はストレスであると同時に、中毒的な魅力を持ち、プレイヤーは「次こそはもう一面進む」「次こそはコンドルを撃ち落とす」と何度も挑戦したくなるのです。まさに1970年代アーケード文化が求めた「何度もコインを入れて遊びたくなる」ゲームデザインが体現されています。

初心者と熟練者で異なる楽しみ方

初心者にとっては、まず操作に慣れることが課題です。移動遅延に慣れないうちは敵弾を避けきれず、あっという間にゲームオーバーになることも少なくありません。しかし、ある程度慣れてくると「斜め撃ち」や「後退撃ち」といったテクニックが使えるようになり、敵を翻弄する楽しさが広がります。 一方、熟練者は「スコアアタック」や「最深部到達」を目指し、バリケードの使い方や敵の行動パターンを徹底的に研究しました。このようにプレイヤーの熟練度に応じて楽しみ方が変化する点も、当時のゲームにしては革新的な魅力でした。

■■■■ 感想や評判

当時のプレイヤーから見た斬新さ

1979年当時のアーケードゲーム市場は、まだ固定画面型のシンプルなシューティングやブロック崩しの人気が続いていた時期でした。その中で登場した『シェリフ』は、従来の「移動と攻撃が同じ方向」という固定観念を打ち破る作品として、多くのプレイヤーに新鮮な印象を与えました。レバーで移動しつつ、独立した8方向ダイヤルで銃の向きを決められるシステムは「まるで自分が本当に銃を持って敵を狙っているようだ」と評価されました。一方で、操作に慣れるまでは思うようにキャラクターが動かず、最初の数プレイで心を折られる人も少なくありませんでした。そのため、「上級者向けの硬派なゲーム」というイメージが広がったのも事実です。

ゲームセンターでの注目度

派手なグラフィックや大型の筐体で人目を引くゲームが多かった時代に、『シェリフ』は木目調のクラシカルな筐体デザインが際立っていました。西部劇風のデザインは、他の宇宙や未来を題材としたゲームが中心の中で異彩を放ち、特にアメリカ西部開拓時代に憧れを抱いていた若者や映画ファンから注目を集めました。ゲームセンターでは、四角いフィールドを舞台に繰り広げられる銃撃戦が画面いっぱいに展開し、観戦者たちが歓声を上げる姿もよく見られたといいます。とくにコンドルが登場する際の軽快なBGMと、その瞬間にプレイヤーが集中して撃ち落とす場面は盛り上がりどころの一つでした。

メディアにおける評価

当時のアーケードゲーム雑誌や業界紙でも、『シェリフ』は「独創的だが難易度が高い」と取り上げられています。例えば、当時のゲーム雑誌では「操作の独自性は評価できるが、初心者が慣れるまでに挫折しやすい」と評されており、万人向けというよりはコアなゲーマーを対象とした作品とされていました。また、ビジュアル面では「白黒ながらもキャラクターのデザインがユニークで、任天堂らしさを感じさせる」とポジティブに紹介されています。業界関係者からは「インベーダーブームに追随するのではなく、新しい操作性に挑戦する姿勢は評価できる」との声が多く寄せられました。

一般ユーザーの感想

当時、ゲームセンターに通っていた一般プレイヤーの間では賛否が分かれました。操作の難しさから「すぐにやられてしまい、コインがもったいない」という声がある一方で、「一度感覚をつかむと他のシューティングには戻れない」という熱烈なファンも存在しました。特に「歩きながら別方向に撃てる」という要素は、敵に囲まれた状況を打破する爽快感を生み出し、難易度の高さを乗り越えたプレイヤーにとっては大きな魅力となりました。

海外での評価と認知度

日本国内ではそこまで大きなヒットにはならなかったものの、『シェリフ』は海外のアーケード市場にも輸出され、特に西部劇文化に馴染みのあるアメリカでは一定の注目を集めました。西部劇は当時もテレビや映画で人気のジャンルであり、「保安官が無法者を撃退する」という分かりやすい構図は、文化的背景に合致していたのです。とはいえ、操作系統の難しさは万国共通の課題で、欧米のレビューでも「慣れが必要だが、マスターするとやみつきになる」と書かれています。

後年の再評価

『シェリフ』は商業的には大ヒットとは言えなかったものの、後年のゲーム史研究やレトロゲーム愛好家の間で再評価が進んでいます。とくに「移動と射撃を分離する」という操作アイデアは、後の『ロボトロン2084』や『ツインスティックシューティング』の系譜につながるものと見なされており、先見性があったとされています。現代のゲームファンからは、「あの時代にこれだけ挑戦的なシステムを導入したのは驚きだ」と高い評価を受けています。

批評的な視点からの意見

一方で、批判的な意見も存在します。特に「入力遅延」の存在は大きな問題で、思ったようにキャラクターが動かないことで不満を抱いたプレイヤーも多くいました。シューティングゲームにおいて操作レスポンスは重要な要素であり、この点は大きなマイナス要素として語られています。また、グラフィックや演出がユニークとはいえ、同時期に登場していたカラー表示のゲームと比べると見劣りする、という評価もありました。しかしながら、これらの批判点は「時代背景を考えれば仕方がない」とする擁護も根強く、むしろ「荒削りさが味わい深い」とするレトロゲームファンもいます。

ゲーマー文化への影響

『シェリフ』が残したもう一つの大きな功績は、プレイヤー同士の交流の場を盛り上げたことです。ゲームセンターで誰かがシェリフを操作し、コンドルを撃ち落とした瞬間に観客が拍手を送る、といった光景があったと伝えられています。また、点数をいかに効率よく稼ぐか、どのステージまで進めるか、といった話題は、当時のゲーマー同士の共通言語になりました。こうした「腕を競う文化」は、後のeスポーツ的な遊び方の萌芽とも言えます。

まとめ:難しさの中に光る独自性

総じて『シェリフ』は、「難しいが奥深く、やり込み甲斐のあるゲーム」として記憶されています。決して誰もが楽しめる間口の広さを持っていたわけではありませんが、アーケード文化を熱心に楽しむ層にとっては、他にない緊張感と戦略性を味わえる貴重な作品でした。そして、任天堂が後年生み出す多くの名作の基盤には、この時期の挑戦的な試みがあったことを示す重要な証拠として、今も語り継がれているのです。

■■■■ 良かったところ

革新的な操作体系が生んだ新感覚

『シェリフ』の魅力の核心のひとつは、やはり移動と射撃方向を分離した独自の操作システムにあります。1970年代当時、アーケードで主流だった『スペースインベーダー』や『ギャラクシアン』のような作品では、左右移動と正面射撃が基本で、プレイヤーは「敵の弾を避けつつ前方に撃つ」という単調なプレイに陥りがちでした。ところが『シェリフ』では、レバーで前後左右に移動しながら、別のダイヤルスイッチで銃口を自由に8方向へ切り替え、そこに向かって射撃することができました。これにより、敵の弾を避けながら後退射撃を行ったり、横にスライドしつつ斜め方向を撃ったりと、まるで実際に銃を構えて敵を狙っているかのような臨場感を味わえたのです。この感覚は当時のプレイヤーに強烈な印象を残し、後年のツインスティックシューターに通じる基盤を築いたと評価されています。

バリケードを利用した戦術性の高さ

『シェリフ』のフィールド中央を取り囲む点線状のバリケードは、単なる防御の壁ではなく、攻防のバランスを絶妙に変えるギミックとして機能しました。敵弾を遮ってくれる頼もしい存在であると同時に、プレイヤー自身の射撃によって破壊されてしまうため、無闇に撃てば防御力が削がれるというリスクを伴います。これにより、プレイヤーは「どこを守り、どこを突破口にするか」を常に考えなければならず、シンプルなルールながら奥深い戦略性を持つゲームとなっていました。この「自分で戦場を作り変える」感覚は、当時のアーケードゲームとしては革新的であり、プレイヤーの想像力をかき立てました。

多彩なスコアリングシステム

高得点を狙うプレイヤーにとって、『シェリフ』は挑戦意欲を掻き立てる要素がふんだんに盛り込まれていました。外周にいる敵は30点、内部に侵入して黄色く変わった敵は60点、さらに空から飛来するコンドルを撃ち落とせば50点から最大500点のボーナスが加算されます。この「複数の得点源をどう組み合わせるか」という要素がプレイヤーの意欲を刺激し、単なる生存ゲームではなく「スコアをどう稼ぐか」という別の目標を生み出しました。特にボーナスステージでの得点倍増は、ゲームセンターの観客から大きな歓声を集めるポイントとなり、プレイヤーに強烈な達成感を与えました。

緊張と爽快感のバランス

外周から次々と押し寄せるならず者、破壊されていくバリケード、そして加速していく敵弾。『シェリフ』のプレイ体験は常に緊張感に包まれていました。しかし、その一方で、迫り来る敵を撃ち抜いた瞬間や、コンドルを撃ち落として大きなボーナスを得た瞬間には、強烈な爽快感が得られる設計になっています。こうした「緊張と解放」のリズムが絶妙であり、プレイヤーは危機を乗り越えるごとに達成感を得て、自然と次の挑戦へと駆り立てられました。この感覚が『シェリフ』を何度も遊びたくなる理由のひとつであり、アーケードの特性である「コインを入れて再挑戦したくなる」設計にも直結していました。

シンプルながら印象的なグラフィック

『シェリフ』のグラフィックはモノクロ表示を基本としていましたが、その制約の中でキャラクターデザインは非常に洗練されていました。保安官の大きな帽子やならず者たちのシルエット、さらにはユーモラスに描かれたコンドルなど、限られたドット数でありながら一目で役割が理解できるように設計されています。特に保安官の「小柄ながら勇敢に戦う」姿は、多くのプレイヤーに親近感を与えました。また、店舗によってはカラーバージョンの筐体が存在し、より鮮やかな世界観を楽しめる点も高く評価されています。

音楽と効果音による臨場感

ゲーム中に流れるBGMは単純なリズムながら、当時の技術水準を考えると非常に斬新でした。通常時のシンプルなビートが緊張感を高め、敵の襲撃やコンドル出現時には専用の効果音やメロディが流れることで、ゲーム体験が一層ダイナミックになります。プレイヤーは音によって次に起こる展開を予感し、視覚と聴覚の両面から没入感を味わうことができました。この音楽的演出は、のちの任天堂作品に通じる「遊び心と演出の融合」を感じさせるものです。

観客を魅了するショー的要素

アーケードゲームはプレイヤーだけでなく、その場にいる観客を楽しませることも重要でした。『シェリフ』では、保安官が四方八方から襲い来る敵を相手に奮闘する姿が非常にドラマチックで、周囲の観客が思わず見入ってしまうような光景が日常的に見られました。特に、スコアが倍増する救出シーンや、コンドルを撃ち落とす場面は歓声が上がる瞬間であり、ゲームセンターという場を盛り上げる要因となっていました。

挑戦心を刺激するスコアアタック

本作は単に敵を倒すだけでなく、どれだけ高得点を重ねられるかという挑戦が重要でした。スコアが8桁まで表示され、一定のスコアに達すると桁数が増える演出は、プレイヤーに「もっと高みを目指したい」という欲求を掻き立てました。これは当時のゲーマーたちの競争心を煽り、スコアランキングに自分の名前を刻むために何度もプレイする動機付けとなったのです。アーケード文化の「ハイスコア競争」を強力に後押しした点は、後のゲーム史における評価にもつながっています。

任天堂ブランドの存在感

『シェリフ』は任天堂が家庭用ゲーム機メーカーとして世界的に名を馳せる前夜の作品ですが、すでに「遊び心」と「独創性」を重視する企業文化が反映されていました。西部劇というテーマは海外市場へのアピールを意識した選択ともいえ、また筐体デザインには木目を採用するなど、プレイヤーに「世界観に入り込む体験」を提供しようとする工夫が見られます。こうした試みは、後のファミコンやスーパーマリオシリーズにおける「親しみやすいキャラクター表現」へとつながっていきます。

総合的な魅力の総括

『シェリフ』は一見すると古典的で地味な白黒画面のアーケードゲームですが、その内実は驚くほど革新的で、プレイヤーの創意工夫を引き出す力を持っていました。独自の操作性、スリル満点の戦闘、リスクとリターンを兼ね備えたスコアシステム、そして任天堂らしいユーモラスな演出。これらの要素が重なり合うことで、本作は当時のゲームセンター文化に独自の彩りを与え、現在もレトロゲームファンの間で語り草となっています。

■■■■ 悪かったところ

独特すぎる操作性が生む高いハードル

『シェリフ』の大きな特徴である「移動と射撃方向の分離」は、斬新であると同時に、多くのプレイヤーにとって大きな難関でもありました。従来のシューティングでは、レバーで移動すればその方向に向かってショットが飛ぶという単純な仕組みが主流でした。しかし本作では、移動は4方向レバー、射撃は8方向ダイヤル+ボタンという二重操作を要求します。さらに移動時には操作から一瞬遅れてキャラクターが動き始めるため、直感的にプレイすることが難しく、初心者は「思った方向に動けず、すぐにやられてしまう」というストレスを抱えがちでした。斬新さの裏返しとして「取っ付きにくい」という声も多く、ゲームセンターに集うライトユーザーには敬遠される要因になったのです。

難易度の急激な上昇

『シェリフ』は序盤こそ敵の動きが緩やかで、操作に慣れるための時間が与えられているように感じられます。しかし、ステージが進むにつれて敵の弾速は目に見えて速くなり、弾幕は避けるのが困難なレベルに達します。特に中盤以降、敵が内部に侵入してから放つ高速弾は、反射神経だけでは対応しきれず、運に頼らざるを得ない状況が多発しました。この「避けられない攻撃」はプレイヤーに理不尽さを感じさせ、やる気を削いでしまう一因となったのです。アーケードゲームの宿命とはいえ、あまりに急激な難易度曲線は一部のプレイヤーを遠ざけました。

グラフィック表現の限界

1979年という時代背景を考えると、モノクロ表示の『シェリフ』のグラフィックは決して見劣りするものではありませんでした。しかし、同時期に登場した『ギャラクシアン』や『アステロイド』のようなカラーディスプレイを採用した作品と比較すると、どうしても地味に映ってしまいます。アーケードフロアでの第一印象は非常に重要であり、派手なビジュアルが並ぶ中で、シンプルな白黒画面はプレイヤーの興味を引きにくい部分がありました。そのため、せっかくのゲーム性が埋もれてしまったとも指摘されています。

物語性の弱さ

『シェリフ』は西部劇をテーマにしているものの、物語の展開は「ならず者を倒して女性を救う」という非常に単純なものに留まっていました。確かに、救出デモや演出は当時としては画期的でしたが、後に登場する『ドンキーコング』のように明確なキャラクター性やストーリー展開が用意された作品と比べると、感情移入の余地は少なかったといえます。特に、プレイヤーが保安官以外の人物に感情を投影しにくかった点は、リプレイ意欲を限定的なものにしてしまった要因のひとつでした。

入力遅延による不満

多くのプレイヤーが口を揃えて指摘したのが「移動の遅延」です。レバーを倒してからキャラクターが動き出すまでにわずかなタイムラグが存在し、これが致命的なダメージにつながることがしばしばありました。特に、敵弾が高速化する中盤以降では、このわずかな遅れが避けきれない被弾を生むため、「不公平だ」「操作性が悪い」という不満を生む原因になりました。ゲームの難易度を高めるための意図的な仕様とも考えられますが、プレイヤーの一部には受け入れられにくかったのです。

大衆的な人気を得にくかった理由

『シェリフ』はアーケード市場において大ヒットした作品ではなく、むしろ知る人ぞ知るマニアックなタイトルという位置づけでした。最大の理由は「わかりやすさの欠如」にあります。インベーダーゲームのように直感的に遊べる作品が支持を集める中で、操作が複雑で難易度も高い『シェリフ』は、初心者が気軽に楽しむにはハードルが高かったのです。ゲームセンターは短時間で楽しさを味わえる場所であるため、複雑さよりもシンプルさが重視される傾向が強く、その点で本作は時代を先取りしすぎていたとも言えます。

プレイヤーの一部から寄せられた辛口な声

当時の口コミや回顧録をたどると、「とにかく難しい」「一面もクリアできない」「すぐに弾に当たってしまう」といった不満の声が散見されます。また、敵の動きが一斉に反転する仕様についても「理不尽に感じる」「覚えゲーすぎる」といった意見がありました。アーケードゲームは本来、挑戦と達成のサイクルを提供する娯楽ですが、難しすぎるバランスは一部のプレイヤーを遠ざけてしまい、結果として筐体の稼働率に影響を与えた可能性も考えられます。

時代背景とのミスマッチ

1979年は「スペースインベーダー」の成功を受け、宇宙をテーマにしたゲームが次々と登場していた時代でした。未来的なビジュアルや鮮やかなカラー表現が支持される中で、西部劇という題材は新鮮でありながらも、プレイヤー層の関心を十分に惹きつけられなかった可能性があります。日本国内では西部劇がすでに一時のブームを過ぎていたため、ゲームセンターの若い世代にはやや古臭く映ったのかもしれません。独自性が逆に受け入れられにくく、流行の波に乗り切れなかった点は残念な部分でした。

総評:魅力と難しさの裏返し

『シェリフ』の欠点は、ほとんどが「挑戦的すぎた設計」に起因しています。操作の複雑さ、入力遅延、急激な難易度上昇といった要素は、熟練者にとっては「やりがい」になった一方で、一般プレイヤーにとっては「理不尽さ」として映り、大衆的人気を得るには至りませんでした。しかし、こうした弱点を逆手にとって楽しんだプレイヤーも少なくなく、結果的に本作は「マニアに愛された実験作」という独自のポジションを確立しました。任天堂の歴史を振り返るとき、『シェリフ』は「成功作ではないが忘れてはならない挑戦作」として評価されるのです。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

主人公・シェリフの魅力

プレイヤーが操作する主人公である「シェリフ(保安官)」は、本作のアイコン的存在です。小柄なドット絵で描かれていますが、帽子を被り、銃を構えながらならず者に立ち向かう姿は、当時のプレイヤーに「頼れる守護者」として強く印象づけられました。彼は決して派手なアクションをするわけではありませんが、操作によって後退しながら攻撃したり、横移動しながら斜めに撃つ姿は、プレイヤー自身の工夫を体現するキャラクターでもありました。「小さなドット絵ながら大きな責任を背負っている」というギャップが、多くのユーザーに愛着を持たせる理由となったのです。

ならず者たちの存在感

画面外周を歩き回る16人のならず者たちは、本作のゲーム性を決定づける重要なキャラクター群です。一見すると同じ姿で描かれていますが、外周を徘徊する姿と、内部に侵入して黄色く変化する姿の違いがプレイヤーに緊張感を与えました。とりわけ「内部に入ったならず者」は、倍の得点を得られる対象であると同時に、脅威度も増しているため、プレイヤーの視線を強烈に引きつけました。彼らは敵キャラクターであるにもかかわらず、存在感が非常に強く、ある意味で「本作を象徴するもう一人の主役」ともいえるでしょう。

コンドルの特別感

プレイ中に突如として画面上部から現れる「コンドル」は、シェリフにとっての番外的な挑戦であり、プレイヤーにとってのボーナス要素でした。現れるたびに独特のメロディが流れ、その一瞬だけゲームの雰囲気が変わります。撃ち落とせば最大500点という大きな報酬が手に入るため、プレイヤーの心を高揚させる存在でした。普段はならず者との緊迫した銃撃戦が続く中、突如訪れる「お楽しみターゲット」としてのコンドルは、遊び心あふれるキャラクターとして多くのファンに愛されました。

救出される女性のシンボリックな役割

特定ステージをクリアすると登場する「救出される女性」は、ゲームの数少ない物語性を担う存在です。彼女はプレイヤーの奮闘の結果として姿を現し、救出されることでスコアが倍増するというご褒美が与えられます。画面に現れる時間は短く、動作もシンプルですが、プレイヤーにとっては「この町を守る意味」を象徴するキャラクターでもありました。シェリフが孤独な戦いを続ける中で、彼女の存在はプレイヤーに「この努力は報われる」という物語的な動機付けを与えていたのです。

シェリフと敵とのコントラスト

キャラクターデザインの観点から見ると、保安官とならず者たちのシルエットの違いは明確です。保安官は小さく、頼りなさそうにも見える姿で中央に立ちますが、ならず者たちは外周をぐるぐると回り、数の力で圧倒してきます。この「数の暴力」と「小さな勇者」という構図がドラマ性を高め、プレイヤーに強い共感を生み出しました。誰もが「自分がこの小さなシェリフになりきって戦っている」と感じられることが、キャラクターへの愛着を深めた要因のひとつです。

観客の心を掴むキャラクター演出

アーケード筐体の前でプレイを見守る観客にとっても、『シェリフ』のキャラクターたちは印象的でした。保安官が次々と敵を撃ち倒す姿はヒーロー的であり、ならず者が一斉に方向転換する動きは観客に驚きを与えました。さらに、コンドル登場時の盛り上がりや、女性救出デモのサプライズ感は、プレイヤーだけでなく周囲の観客にも「キャラクターを通じた物語体験」を共有させる役割を果たしていました。キャラクター演出が単なるゲーム進行以上の役割を担っていたことは、当時としては珍しい試みでした。

レトロゲームファンからの再評価

後年、『シェリフ』のキャラクターたちはレトロゲームファンや研究者の間で再評価されました。特にシェリフ自身は「任天堂における初期のキャラクター性を持った主人公」として位置づけられることもあります。単なる点数稼ぎの駒ではなく、町を守り、女性を救うという目的を持ったキャラクターとして描かれていることは、のちの『マリオ』や『リンク』といった象徴的な主人公キャラクターの系譜に連なる要素とされています。つまり、任天堂が「キャラクター性のあるゲームデザイン」を志向する始まりの一例が、この『シェリフ』に見られるのです。

ユーモラスさと緊張感の同居

『シェリフ』に登場するキャラクターたちは、シンプルなドット絵ながらどこかユーモラスな雰囲気を漂わせています。ならず者の動きは一定で滑稽にすら見えますし、コンドルは緊張感ある銃撃戦の最中に突然現れてプレイヤーを笑顔にさせます。この「笑い」と「緊張」の同居が、キャラクターたちを単なる駒以上の存在にしていました。キャラクター表現を重視する任天堂らしさが、この時点ですでに芽生えていたといえるでしょう。

まとめ:キャラクターがもたらす没入感

『シェリフ』のキャラクターたちは、技術的制約の多い時代においても、プレイヤーの記憶に残る存在感を放っていました。主人公シェリフの勇敢さ、ならず者たちの圧倒的な数のプレッシャー、コンドルのサプライズ性、女性救出のドラマ性。それぞれが役割を持ち、ゲーム全体の体験を豊かにしています。プレイヤーは単なる点数稼ぎではなく「保安官として町を守る物語」に没入することができ、そこに登場するキャラクターすべてが愛着の対象となったのです。

[game-7]

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のプレイ料金とゲームセンターの環境

『シェリフ』が登場した1979年当時、日本国内のアーケードゲームのプレイ料金は1回100円が主流でした。まだビデオゲームが一般に普及して間もない時代であり、ゲームセンターといえばテーブル筐体を中心にした喫茶店や小規模な娯楽施設に設置されることが多く、100円玉を握りしめて1回ごとに真剣勝負を挑むというプレイスタイルが一般的でした。 『シェリフ』も例外ではなく、100円で1プレイ、もしくは100円で2クレジットといった料金設定で提供されていました。しかし、その独特な操作性と難易度の高さから、初見で数十秒しか生き延びられないプレイヤーも多く、すぐにゲームオーバーとなるケースが頻発しました。結果的に「お金をすぐに失ってしまうゲーム」という印象を持たれ、ライトユーザーには敬遠されがちでしたが、逆に「短時間で緊張感のある勝負を味わえる」という点で、腕試しを好むゲーマー層には一定の支持を得ていました。

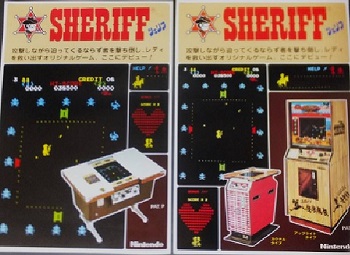

宣伝方法と任天堂の狙い

任天堂がアーケード事業に力を入れていた1970年代後半、同社は自社筐体のデザインや広告に工夫を凝らしていました。『シェリフ』の筐体は木目調を基調とし、西部劇の雰囲気を漂わせるユニークな外観を持っていました。ゲームセンターの中で他社が派手な宇宙や未来的なデザインを打ち出す中、あえて西部劇風のデザインを採用したのは、任天堂が差別化を図ろうとした結果でしょう。また、当時の広告や業界向けカタログでは、「全方位に攻撃可能な新感覚ガンアクション」として強調されており、革新的な操作体験を前面に打ち出すプロモーションが展開されました。これは後に任天堂がマーケティングで「直感的な操作」や「新しい遊び方」を訴求する姿勢の先駆けともいえるものでした。

人気の実情と限界

『シェリフ』は、発売当時に話題性こそありましたが、結果として大ヒットタイトルには至りませんでした。理由の一つは、先述した操作難易度の高さです。ゲームセンターの利用者の多くは、シンプルに楽しめる作品を好んでいたため、複雑な操作を要求する本作は「マニア向け」と捉えられました。また、同じ1979年にナムコから登場した『ギャラクシアン』のように、ビジュアル的な派手さとわかりやすいゲーム性を兼ね備えた作品が登場しており、競合タイトルの影に隠れてしまったのです。とはいえ、全く人気がなかったわけではなく、一部の熱心なプレイヤーの間では「挑戦しがいのある高難度ゲーム」として認識され、ゲームセンターで長時間遊ぶ熟練者の姿も見られました。

スコアアタック文化との親和性

アーケードゲームの大きなモチベーションの一つに「ハイスコア競争」があります。『シェリフ』はスコアの桁が徐々に増えていくユニークな仕様や、コンドル撃墜・ボーナスステージでの得点倍増といった仕組みによって、スコアアタック愛好者を惹きつけました。特に「1億点まで到達できるか」という大きな目標は、当時のハイスコアラーにとって挑戦的であり、攻略記事やスコアランキングで話題に上ることもありました。難易度が高いからこそ、スコアを伸ばしたときの達成感は大きく、コインを投入し続ける動機付けとなったのです。

アーケード業界への影響

商業的には大成功とはいえなかったものの、『シェリフ』は後のアーケードゲームに少なからぬ影響を与えました。特に「全方位シューティング」という概念は、後のツインスティックシューターの原型とされ、開発者たちに新しいインスピレーションを与えました。さらに、ボーナスステージや演出による得点倍増といった仕組みは、単調になりがちなシューティングに新たな動機付けを加え、ゲームデザインの幅を広げる試みとして注目されました。こうした点で、『シェリフ』はアーケード史の中で実験的ながらも重要な位置を占める作品と評価されています。

任天堂ファンからの支持

『シェリフ』は、任天堂が後に世界的なブランドとなる前にリリースした作品として、同社の歴史を辿る上で欠かせない存在です。当時は地味なタイトルと見られることもありましたが、後年の任天堂ファンやレトロゲームコレクターからは「任天堂の挑戦心が表れた貴重な一作」として愛され続けています。特に、任天堂のキャラクターデザインや遊び心の萌芽が見える点は、マリオやゼルダの誕生以前の歴史を振り返る上で非常に価値が高いとされています。

まとめ:評価は二分されたが忘れがたい存在

『シェリフ』は、プレイ料金の高さを考慮すると「難しすぎてコインがすぐなくなる」という短所があり、広い層には受け入れられませんでした。しかし、ゲーム性の奥深さやスコアアタック性、そしてユニークなキャラクターと演出によって、熱心なプレイヤー層や後のゲーム開発者に強いインパクトを与えました。結果として商業的成功は収められなかったものの、アーケードゲームの歴史において「実験的で先鋭的な任天堂らしい挑戦作」として記憶されているのです。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【15時迄の注文で即日発送】【新品・正規品】Nintendo Switch Joy-Con【ネオンブルー/ネオンレッド】【グレー】【新パッケージ版/2022..

評価 4.56

評価 4.56Nintendo Switch タッチペン

評価 4.58

評価 4.58[Switch] Nintendo Switch Online利用券(12ヶ月券) (ダウンロード版) ※1,000ポイントまでご利用可

評価 4.71

評価 4.71【新品】任天堂 Nintendo Switch Nintendoスイッチ本体 有機ELモデル Joy-Con(L) ネオンブルー/(R) ネオンレッド HEG-S-KABAA

評価 4.75

評価 4.75【新品】1週間以内発送 Nintendo Switch 本体 (ニンテンドースイッチ) Joy-Con(L)/(R) グレー(バッテリー持続時間が長くなったモデル) ..

評価 4.63

評価 4.63【15時迄注文で即日発送】新品【Nintendo Switch2 本体】【マリオカート ワールド セット】【Pokémon LEGENDS Z-A セット】(全て日本語..

評価 4.56

評価 4.56【土日、祝日発送、店舗受取可】訳あり特価 新品未使用品【Sランク】Nintendo Switch マリオレッド×ブルー セット 本体 HAD-S-RAAAF ニ..

評価 5

評価 5【土日、祝日発送、店舗受取可】訳あり特価 新品未開封品【Nランク】Nintendo Switch (有機ELモデル) ホワイト ニンテンドースイッチ ..

評価 4.42

評価 4.42【ふるさと納税】マリオトランプNo.6(レトロアート)+マリオ花札赤セット(2種・各1) 任天堂 ニンテンドー マリオ スーパーマリオ トラン..

あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch HAC-P-ACBAA

評価 3.82

評価 3.82

![[Switch] Nintendo Switch Online利用券(12ヶ月券) (ダウンロード版) ※1,000ポイントまでご利用可](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/6/801951106_p.jpg?_ex=128x128)