【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:コナミ

【開発】:コナミ

【発売日】:1981年12月20日

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

戦場を駆け抜ける“燃料と戦略”のゲーム性

1981年12月20日、コナミがアーケード市場に送り出した『ストラテジーX(STRATEGY X)』は、単なる戦車シューティングではなく、“燃料”という限られたリソースを管理しながら敵陣を突破するという、戦略的要素を色濃く持った作品であった。当時のアーケードゲームは、純粋なスコアアタックや反射神経を問う内容が主流だったが、本作は「先を読む思考」と「資源の配分」という概念を導入し、プレイヤーに新しい緊張感を与えた点で極めて特異な存在である。

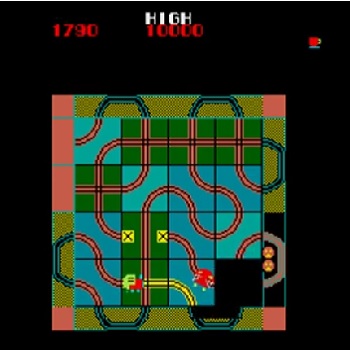

プレイヤーは自機である戦車を操作し、敵の攻撃をかわしながらステージの最奥に位置する敵拠点「イモタリアン(Imotorian)」の破壊を目指す。スクロールはプレイヤーが任意に進めることができる“手動スクロール方式”を採用しており、当時としては珍しい自由度の高さを誇っていた。これにより、敵配置を見極めながら慎重に進むもよし、リスクを承知で一気に突破するもよしという、プレイヤーの戦術選択が大きく問われる構成になっている。

燃料システムと緊張感の演出

『ストラテジーX』最大の特徴は、戦車の燃料が時間経過や行動によって減少していくというリアルな要素にある。敵を倒すことだけでなく、燃料を維持しながら進むことが重要で、ステージ上に点在する「FUEL」マークの上を通過することで補給が行われる。この“補給のための移動”が、プレイ中のルート選択に深い意味をもたらしている。

燃料を完全に使い切ると戦車は停止し、その瞬間にゲームオーバーとなる。したがって、どのタイミングで補給に向かうか、敵の配置と燃料残量のバランスをどう取るかが勝敗を左右する。単純な撃ち合いではなく、プレイヤーが常に「時間」「位置」「リスク」を天秤にかけながら行動する点が、後の戦略ゲームにも通じる設計思想といえる。

砲塔回転による独立操作

もうひとつの特徴的な点として、自機の戦車は“移動方向”と“砲塔の向き”を個別に操作できる仕様になっている。これは当時のアーケード作品では非常に珍しい試みで、敵の攻撃方向や障害物の位置を考慮しながら砲塔を旋回させる必要があるため、直感操作に慣れるまでに時間を要するが、その分、熟練者には高い戦術自由度を提供した。単純に正面から撃ち合うのではなく、回避しつつ側面射撃を行うなど、戦場さながらの駆け引きを再現している。

この操作性が、後年の戦車ゲームやタンクシューティングの礎となったと評価されることも多く、のちの『バトルシティ』や『スネークラウンド』といった作品に与えた影響も無視できない。

敵キャラクターと多様な地形表現

ステージには多種多様な敵ユニットが登場する。固定砲台、移動ジープ、突撃タンクなど、いずれも異なる動作パターンを持ち、ステージごとに構成が変化する。プレイヤーは敵の動きを観察し、それぞれに応じた対処を行わなければならない。また、地雷や弾薬庫などのトラップも存在し、無闇に突き進むと自爆の危険がある。弾薬庫は破壊時に大爆発を起こし、巻き添えを受ければ自機も失うため、攻撃のタイミングを誤ると命取りとなる。

地形面では、滑る路面、砲撃が通らない遮蔽物などが巧妙に配置されており、単調になりがちな縦スクロールシューティングに奥行きを与えている。こうした細やかな設計は、コナミがこの時期に磨き上げていた“プレイヤー心理を試すゲーム作り”の典型例でもある。

ステージ構成と周回プレイ

『ストラテジーX』は全5ステージ構成で、最終ステージでは巨大な敵拠点「イモタリアン」が登場する。この施設を破壊することで1周クリアとなり、以後は周回モードに突入する。周回を重ねるごとに敵の攻撃頻度やスピードが増し、燃料消費も激化していく。つまり、プレイヤーの反射神経と判断力、そして燃料管理能力が試され続ける無限ループ型の挑戦構造となっている。

10,000点に達するかイモタリアンを撃破すると残機が1つ追加されるボーナスがあり、熟練者ほど長時間プレイが可能になる。ただし、燃料が尽きる、敵弾に当たる、または障害物に接触すると即座に残機を失うため、常に気を抜けない展開が続く。

コピー基板「ストロングX」と法的騒動

『ストラテジーX』が登場した直後、その人気に乗じて登場したのがコピー基板『ストロングX(STRONG X)』である。これはオリジナルのプログラム内容をほぼそのまま流用し、タイトル画面や著作権表記だけを改変した非正規品であった。当時、アーケード業界ではこうした“クローン基板”が横行しており、コナミは1982年2月、東京地裁に販売差し止めを求める仮処分を申請。同年3月に仮処分が認められたことで、正式に権利侵害を阻止する形となった。

この事件は、ゲームソフトの著作権保護がまだ曖昧だった時代における、初期の法的対立の一例として記録されている。結果として、コナミは自社製品の品質を守ると同時に、アーケードゲームを“創作物”として保護すべき文化財であるという認識を広める一助となった。

当時のアーケード市場における位置づけ

1981年といえば、『ドンキーコング』『スクランブル』『ギャラガ』などが登場し、アーケード業界が急速に進化していた年である。そんな中で『ストラテジーX』は、リアルな戦闘と戦略性を融合させた“思考するアクションゲーム”として異彩を放った。単なる反射神経の勝負ではなく、プレイヤーに“次の一手”を考えさせる設計が、当時のゲームセンターの客層に強く訴求したのである。

派手な演出こそ少ないが、独立した砲塔操作や燃料管理といった新機軸は後の作品に大きな影響を与え、現在でも「戦車シューティングの元祖的存在」として語られることが多い。

総評 ― “思考型シューティング”の始まり

『ストラテジーX』は、コナミがまだ黎明期のアーケード市場で独自の個性を打ち立てようとしていた時期の意欲作である。シューティングでありながら資源管理の概念を持ち込み、操作性にリアリティを与えた点は、後の戦略ゲームの礎ともいえる。単純な爽快感にとどまらず、「どう生き残るか」「どのルートで突破するか」を常に考えさせる作りが、ゲームとしての奥深さを際立たせた。

■■■■ ゲームの魅力とは?

戦略性と緊張感が共存する設計

『ストラテジーX』の最大の魅力は、アクションと戦略のバランスが絶妙に取られている点にある。単に敵を倒すだけでは生き残れず、燃料の管理、ルート選択、砲塔の向きといった複数の要素を同時に考慮しなければならない。これがプレイヤーに“リアルな戦場を生き延びている”という臨場感をもたらしている。燃料が尽きる寸前で補給ポイントを発見したときの安堵感、危険を承知で弾薬庫の間を縫うように突破するスリルなど、単調な繰り返しでは味わえない“緊張と緩和”がこのゲームの根幹を支えている。

自由なスクロール操作による没入感

縦スクロールシューティングといえば、画面が自動的に上方向へ流れていくタイプが主流であったが、『ストラテジーX』はプレイヤー自身が進行を制御できる「任意スクロール方式」を採用している。これにより、先を見越してゆっくり進むことも、一気に敵陣へ突っ込むことも可能となり、プレイスタイルに応じた進行が楽しめる。慎重派のプレイヤーは敵の配置を観察して安全なルートを探し、攻撃的なプレイヤーはリスクを承知でスピード重視の突破を狙う。こうしたプレイヤーの性格や戦術の違いがゲームプレイに個性を与えたのだ。

この自由さが当時のアーケードプレイヤーに大きな衝撃を与えた。自らの判断で前線を押し上げる感覚は、従来の「流されるゲーム体験」とは一線を画し、まるで戦場を指揮する司令官のような気分を味わえたのである。

燃料という“時間制限”がもたらすリアリズム

シューティングゲームでは通常、敵弾を避け続ければ延々と生き延びられる。しかし本作では、燃料というリソースが存在するため、いかに上手く操作しても補給を怠れば敗北する。この仕組みは単なる制限ではなく、「行動の重み」を生み出す仕掛けになっている。攻撃のために砲撃を多用すれば燃料が減る。逆に節約を意識しすぎれば敵に包囲される。プレイヤーは常に“攻め”と“守り”のバランスを取ることを迫られ、それがスリリングな体験へとつながる。

特に、燃料が残りわずかの状態で補給地点を探す瞬間の焦燥感は、プレイヤー誰もが忘れられない緊張感として記憶に残る。まるで現実の戦闘車両を操縦しているかのような感覚を、8ビットの画面上で再現した点こそ、『ストラテジーX』の最も評価される要素である。

操作の複雑さが生み出す奥深さ

『ストラテジーX』では、戦車の移動と砲塔の回転が独立しており、これがプレイヤーに独特の操作感をもたらす。慣れないうちは、移動方向と砲撃方向が噛み合わずに混乱するが、慣れてくると戦術的な動きが可能になる。たとえば、後退しながら後方射撃を行う、横に移動しながら砲塔を回して前方を攻撃するといった、リアルな戦車戦のようなアクションが展開できる。

この操作体系は、当時のアーケードプレイヤーにとって“習得すればするほど強くなる”という成長実感を与えた。操作に慣れたプレイヤーは、まるで戦場のエースのように戦車を操り、敵を翻弄する。その奥深さが多くのファンを引きつけ、繰り返しプレイする動機になっていた。

爆発と破壊表現の爽快さ

当時のグラフィック技術の制約を考えれば、『ストラテジーX』の爆発演出は際立っていた。敵を撃破した際の火花や爆炎の表現は、シンプルながらも視覚的なインパクトを放ち、プレイヤーの達成感を倍増させる。特に弾薬庫を破壊したときの連鎖爆発は、画面全体を揺らすほどの迫力を演出し、周囲の敵を一掃する爽快な瞬間を提供した。この派手すぎない“重厚な破壊感”が、戦場のリアルさを際立たせている。

サウンド面でも、発砲音や爆発音にこだわりが見られ、電子音でありながら金属的な重みを感じさせる設計となっている。BGMは少なく、代わりにエンジン音や砲撃音が戦場の静寂を支配する。この“音の間”の演出が、逆に臨場感を高める結果となっているのだ。

繰り返し挑戦を誘う難易度設計

『ストラテジーX』は、一度のプレイで完璧に攻略するのは難しい。敵の配置や地形の特性を覚え、燃料補給のタイミングを計算し、攻撃の最適化を試みる――そうした試行錯誤の積み重ねがプレイヤーの成長につながる。難易度はやや高めに設定されており、初見では数分でゲームオーバーになることも珍しくないが、その分、成功時の達成感が非常に大きい。

さらに、クリア後の周回プレイでは敵の行動がより苛烈になり、燃料の減りも早まる。これにより、プレイヤーは常に新たな挑戦を強いられ、単調さを感じることがない。何度もプレイするうちに、自分の判断や操作の精度が確実に上達していく感覚が得られる点が、多くのゲーマーに“やり込み甲斐のある作品”として記憶されている。

当時の他作品にはないリアルな世界観

1981年のアーケードゲームといえば、『ギャラガ』や『スクランブル』のような宇宙を舞台にした作品が主流であった。そんな中で『ストラテジーX』は“地上戦”をテーマにした珍しい作品であり、背景には岩場や地雷原など、現実の戦場を想起させる風景が描かれていた。この現実味がプレイヤーに「戦争」というテーマを強く意識させ、単なる娯楽を超えた緊張感を与えていた。

また、グラフィックの色調は暗めに設定され、重厚な雰囲気を演出。赤、茶、灰色を基調とした配色が、まるで砂漠地帯を行軍しているような印象を与えた。こうした世界観の演出は、当時のアーケード筐体の性能を最大限に活かしたものであり、コナミの表現力の高さを物語っている。

プレイヤー心理を突くゲームデザイン

本作のデザインには、プレイヤーの心理的反応を計算した要素が多い。燃料残量が減るたびに点滅表示が現れ、焦燥感を煽る。敵拠点に近づくほど出現頻度が増し、音楽が緊迫感を強める。こうした“心理的な圧迫”が、単なる難易度とは別の意味での緊張を生む。プレイヤーは常に「次の一手」を考え続ける状態に置かれ、それがゲームへの没入を強める要因となっていた。

特に、敵弾が飛び交う中で燃料を補給する瞬間は、手に汗握る体験となる。わずかな判断ミスが死に直結する状況下で、最適な行動を取ることができたときの満足感は格別だ。

戦車ゲームの原点としての存在感

後に登場する多くの戦車シューティング――たとえば『バトルシティ』(1985)や『タンクフォース』(1991)など――は、間違いなく『ストラテジーX』の影響を受けている。本作で確立された「戦車×戦略×補給」という三要素は、後のミリタリーゲームの基本構造として受け継がれていった。シンプルな操作の中にリアルな要素を詰め込み、限られたリソースで戦況を打開するというコンセプトは、今日のローグライクやサバイバルゲームにも通じる。

このように、『ストラテジーX』は“単なる古い戦車ゲーム”ではなく、“戦略的思考を持つアクションシューティング”の原点として位置づけられるべき作品である。

■■■■ ゲームの攻略など

まず意識すべきは「燃料管理」――命綱を守る戦術

『ストラテジーX』の攻略で最も重要なのは、敵の数でもなく、反射神経でもない。最大の敵は「燃料切れ」である。プレイヤーがいかに華麗な操作を見せても、燃料が尽きた瞬間に戦車は沈黙し、ゲームオーバーとなる。この仕様が、本作の攻略を単なる“敵撃破ゲーム”から“リソース制御ゲーム”へと昇華させている。

燃料は時間の経過だけでなく、移動や砲撃によっても減少するため、無駄撃ちは禁物だ。敵がいない場所では極力エンジン稼働を抑え、必要最低限の行動に留めることがポイントとなる。特に初心者は、敵を全滅させようとする傾向が強いが、それは危険な選択である。敵を無理に倒すよりも、燃料を温存しながら安全地帯を抜けるルートを確保するほうが賢明だ。

補給ポイントである「FUEL」マークは、ステージごとに数ヵ所配置されている。補給地点を見つけたら、敵の射線が集中する前に早めに接触して燃料を確保すること。特に終盤の面では、補給ポイントが罠のように敵陣中央に配置される場合もあるため、あらかじめ周囲の敵を掃討してから接触するのが安全だ。

攻撃の優先順位を見極める

戦場に現れる敵ユニットには、それぞれ異なる行動パターンが存在する。固定砲台は射程が長いが動かない。ジープ型の敵は機動力に優れるが装甲が薄い。タンク型の敵は防御が高く、体当たりを仕掛けてくる。これらをすべて同時に相手取るのは不可能であるため、状況に応じて“どの敵を先に倒すか”を判断することが生死を分ける。

基本的な優先順位は、まず固定砲台→機動ジープ→重戦車の順が理想だ。固定砲台は射撃精度が高く、長距離からの被弾リスクがあるため、早期に破壊して安全地帯を作ることが重要である。ジープは動きが素早いため、近づく前に砲塔を旋回させて先制攻撃を行うのが効果的。重戦車は一見厄介だが、動きが鈍く射撃間隔も長いため、横移動しながらの回避射撃で対応できる。

このように敵の性質を理解し、優先的に処理することで燃料消費のリスクも減らせる。特にステージ後半では、敵が連携して挟み撃ちを仕掛けてくる場面が多く、砲塔の向きを瞬時に切り替える判断力が試される。

砲塔回転をマスターせよ

『ストラテジーX』最大の操作的特徴である“砲塔の独立回転”は、初心者の壁であり、熟練者の武器でもある。移動と射撃方向を分離して考えることが、このゲームを制する第一歩だ。

コツは、まず移動方向を固定し、敵の動きを見ながら砲塔をゆっくり回転させること。焦って砲塔を回しすぎると狙いが定まらず、敵に近づかれてしまう。敵が左右に現れた場合でも、あえて戦車の位置を動かさず、砲塔だけで対処できるように訓練するのが理想だ。これは“戦場における旋回射撃”を模したものであり、慣れれば自機の生存率が格段に上がる。

また、敵弾を避けながら砲塔を動かす際は、射撃方向を先読みする「予測射撃」を意識すると良い。敵が移動する方向に1テンポ早く砲撃することで、命中率を高められる。上級者は、これを利用して敵の出現位置を先取りし、画面外の敵を迎撃することも可能だ。

障害物を“盾”として活用する

ステージ上には弾薬庫や建物、地雷原など、さまざまな障害物が点在している。これらの多くは破壊できないが、逆に敵弾を防ぐ“壁”として利用することができる。特に、敵が複数方向から攻撃してくる局面では、障害物を間に挟んで身を隠しつつ砲塔を旋回させる戦術が有効だ。

ただし、弾薬庫は誤って破壊すると爆発を起こし、爆風に巻き込まれれば自機も破壊される。敵が近くにいるときは、あえて弾薬庫を撃ち抜いて爆風でまとめて撃破するという高等テクニックも存在するが、これはタイミングを誤ると自滅に直結する。プレイヤーのリスク判断力が試される場面である。

また、地雷ゾーンではスピードを落とし、戦車を斜めに動かして通過することで被弾を最小限に抑えられる。障害物を敵ではなく“戦術資源”として見る視点が、『ストラテジーX』攻略の本質といえる。

ステージごとの特徴を掴む

『ストラテジーX』の全5ステージは、それぞれに明確なテーマと難易度の変化がある。

第1面は練習を兼ねた構成で、敵数は少なく、燃料補給も容易。ここで操作の感覚を掴むことが大切だ。

第2面では、ジープや固定砲台が増加し、燃料配置も偏るため、ルート選択が問われる。

第3面からは地雷原や狭い通路が登場し、誤操作が命取りとなる。

第4面は障害物が密集し、補給ポイントが罠のように配置されており、慎重な進行が必要だ。

そして第5面では、最終拠点「イモタリアン」が登場。敵の攻撃が最も激しく、補給も難しい。ここでは防御より攻撃重視、短期決戦の構えが有効だ。

このように、各ステージごとに求められる戦術が異なるため、プレイヤーは単に上達するだけでなく“ステージに合わせた戦略転換”を学ぶことが求められる。

スコアボーナスと残機の活用法

得点が10,000点を超えると、残機が1つ追加される。この仕様を活かし、早めにボーナスを得る戦略が有効である。序盤で積極的に敵を倒し、燃料に余裕があるうちに得点を稼いでおくと、後半のステージでミスをしてもリカバーが効く。特に弾薬庫の連鎖爆発を利用すれば、一気に高得点を稼ぐことが可能だ。

また、本作にはコンティニュー機能があり、ゲームオーバー後も同じステージから再開できる。アーケード版ではコイン投入による再挑戦が前提であり、これにより熟練プレイヤーは限界まで攻略を詰めることができた。この“繰り返しの中で上達する感覚”が、当時のゲーマーたちを虜にした。

イモタリアン攻略のカギ

最終ステージの敵拠点「イモタリアン」は、本作最大の難関である。拠点を守る砲台が複数配置され、正面突破はほぼ不可能。効果的な戦法は、“側面突破”である。左右どちらかのルートから慎重に進行し、障害物を盾にしながら一基ずつ砲台を破壊していく。ここでも燃料の残量管理が重要で、補給地点を見逃すと終盤で動けなくなる。

イモタリアン本体は連続砲撃を行うため、射撃の合間を狙って短時間で集中攻撃を加える必要がある。砲塔を常に正面に向けたまま突撃するよりも、横にずらして射線をずらす動きが有効だ。破壊に成功した瞬間、画面全体が爆発に包まれ、プレイヤーは大きな達成感を得られる。これが『ストラテジーX』最大のカタルシスといえるだろう。

周回プレイでの難易度上昇

1周クリア後は再び第1面に戻るが、敵の速度と攻撃頻度が格段に上昇する。燃料の消耗も早まり、以前のルートでは通用しなくなる。この段階では、反射神経よりも「戦況を読む力」が重要になる。敵の出現位置を覚え、燃料の最短補給ルートを確保することが攻略の鍵だ。上級者は、敵を倒すよりも回避を優先し、燃料を節約しながら最短距離で拠点を目指す戦略を取ることが多い。

このようなループ構造がプレイヤーの限界挑戦欲を刺激し、アーケードの長期稼働を支える要因になった。まさに“終わりなき戦場”であり、挑むほどに技術と判断が磨かれていくゲームといえる。

まとめ ― 戦略と冷静さこそ最大の武器

『ストラテジーX』の攻略で求められるのは、派手なテクニックではなく「冷静な判断」と「燃料の節約」である。どんなに上手いプレイヤーでも、焦ればたちまち燃料を浪費し、敵の罠にかかる。逆に、慎重な観察と確実な行動を心がければ、安定して長時間生き残ることができる。

本作は、シューティングでありながら“思考型アクション”としての顔を持つ稀有な存在であり、今なお多くのファンが語り継ぐ理由はそこにある。戦略を立て、冷静に実行する――そのシンプルな原則を貫くことこそ、『ストラテジーX』攻略の本質なのだ。

■■■■ 感想や評判

プレイヤーを圧倒した“燃料管理”の緊張感

1981年当時、『ストラテジーX』を初めて体験したプレイヤーたちは、まずその独特の緊張感に驚かされた。アーケードに並ぶ多くの作品が、反射神経やスコア競争に重点を置いていた時代に、本作は“燃料”という要素を導入し、プレイヤーに絶え間ないプレッシャーを与えた。

プレイ中は常に画面右上の燃料メーターが減少を続け、それを見つめるだけで手に汗を握る。敵を倒すことよりも、まず燃料切れを恐れるという構造は、当時のゲームにはほとんど存在しなかった要素だ。

「あと数メモリで止まってしまう」「FUELが見えたのに間に合わない」――そんな“ギリギリのドラマ”を味わったという感想が多く、プレイヤーの中には「このゲームほど息を止めて遊ぶタイトルはなかった」と語る者もいた。燃料を確保するたびに感じる安堵、そして再び襲いかかる敵の圧力。この緊張と解放のリズムが、多くのゲーマーを虜にした。

「難しいが、理不尽ではない」バランス設計への評価

当時のアーケード雑誌やゲーマー間でしばしば語られたのが、本作の“難しさ”と“公平さ”の絶妙なバランスだった。『ストラテジーX』は決して簡単なゲームではない。敵の攻撃は激しく、補給ルートも限られている。しかし、すべての失敗には明確な理由があり、「なぜやられたのか」を自分で分析できる構造になっている。

たとえば燃料が切れたなら、それは補給ルートの選択を誤ったから。敵弾に当たったなら、砲塔の回転が遅れたから。つまり、ゲーム側の理不尽な要素ではなく、プレイヤーの判断が結果を左右する。これにより、敗北がストレスではなく“再挑戦の意欲”へとつながったのだ。

多くのプレイヤーが語る「難しいけれど納得できる」「負けた理由が分かる」という感想は、コナミの調整力の高さを物語っている。単に難易度が高いのではなく、上達を促す“挑戦の設計”が施されていたことが高く評価された。

独立砲塔操作の革新性と手応え

本作の操作システム――移動と砲塔回転の独立制御――は、当時のプレイヤーに強烈な印象を残した。最初のうちは「難しい」「思った方向に撃てない」と戸惑う声も多かったが、慣れてくるとその複雑さが“戦術性”に変わっていく。

熟練者は、前進しながら後方射撃を行う、あるいは横移動しつつ敵を正確に狙撃するなど、高度なテクニックを駆使して敵を圧倒した。操作を極めるほど自由度が広がるという構造は、当時のプレイヤーの腕前を明確に反映し、ゲームセンターでの“腕自慢”たちの競技心を大いに刺激した。

この操作性について、ある当時の雑誌レビューでは「学習の快楽を与える設計」「難解さが上達の喜びに変わる稀有なタイトル」と評しており、単なるアクションゲームではなく“プレイヤースキルを磨く作品”として支持されていた。

音と映像が生む“戦場のリアル”

『ストラテジーX』は、派手な演出よりも緊張感のある雰囲気づくりに重点を置いていた。BGMはほとんど存在せず、代わりに響くのはエンジンの駆動音、砲撃音、爆発音――すべてが戦場の騒音のように構成されている。この“無音の間”が逆にプレイヤーの集中力を高め、敵弾の一発一発がより重みを持つ演出となっていた。

グラフィックも当時としては非常にリアルで、背景に描かれる砂地、岩、鉄橋、燃える補給車両などが、無機質な戦場の雰囲気を生み出していた。特に弾薬庫爆発時の画面全体を包む火柱は、80年代初期のハード性能を超えた迫力があると評された。

その結果、プレイヤーたちは単に“ゲームをしている”のではなく、“戦場を体験している”感覚を味わうことになった。

アーケード常連プレイヤーの間での人気

『ストラテジーX』は一見地味な作品でありながら、ゲームセンターの常連層には根強い人気を誇った。派手なビジュアルや奇抜な設定を持つタイトルが注目を集める中で、本作のように「黙々と技術を磨く」タイプのゲームは、上級者や戦略志向のプレイヤーに支持された。

当時のゲーセンには、燃料の消費速度を秒単位で測り、最適ルートを紙に書き出して研究する猛者もいたという。ある常連プレイヤーはインタビューで「このゲームは感覚ではなく思考で勝つ」と語っている。彼らにとって『ストラテジーX』は、純粋なアクションではなく“戦術シミュレーション”のような存在だったのだ。

こうした“考えるシューティング”の登場は、後のアーケード文化にも影響を与え、プレイヤーが「攻略」を分析する楽しみを知るきっかけにもなった。

メディアレビューでの位置づけ

1982年当時のゲーム誌や専門誌では、『ストラテジーX』は「新機軸のリアル系シューティング」として紹介されることが多かった。たとえば雑誌『ゲーメスト』の創刊前夜に存在した業界紙では、「戦車を題材にした最初期の戦略型アクション」「プレイヤー心理を巧みに操る作品」と評されている。

また、海外でも本作は一定の評価を得ており、アメリカのアーケード業界では「STRATEGY X」として輸出された際に“燃料管理”というシステムが高く評価された。

一方で、一部の評論家は「一般層には難解すぎる」と指摘し、操作性の複雑さがライトプレイヤーを遠ざけたと分析している。だが、その“硬派さ”こそが後年までファンを惹きつける理由となった。

コピー基板問題と話題性

『ストラテジーX』の評価が高まる中で、市場には違法コピー基板『ストロングX』が出回った。外見や内容はほぼ同一だったが、タイトルロゴと著作権表記のみ改変された粗悪品だった。この事件は当時のゲーム業界に大きな衝撃を与え、「ゲームにも知的財産権がある」という意識を広めるきっかけになった。

この裁判沙汰は、ファンの間でも話題を呼び、「それほどの名作だから模倣された」と皮肉混じりに語られることも多かった。こうした背景が逆に本作の知名度を押し上げ、“問題作”として語り継がれる要因にもなった。

後年の再評価とレトロファンの支持

90年代に入ると、アーケードから家庭用ゲームへの移行が進み、『ストラテジーX』の名は一時的に埋もれた。しかし2000年代に入り、レトロゲームの再評価が始まると、本作は“先駆的デザインを持つ戦略シューティング”として再び注目を浴びた。

特にプロジェクトEGGなどの復刻サービスでプレイした新世代ゲーマーからは、「古いのに斬新」「今遊んでも緊張感がすごい」といった声が多く寄せられた。現代の視点から見ても、燃料管理や独立砲塔操作のシステムは独自性が高く、後続作品にも通じる“設計思想の原点”として高い評価を受けている。

また、レトロアーケードの展示会やイベントでも本作はしばしば出展され、往年のファンが再びスティックを握る姿が見られる。彼らの間では「このゲームをクリアできたら真のゲーマー」と称されるほど、今なお特別な地位を保っている。

総評 ― 無骨で誠実な名作

『ストラテジーX』の評判を総じて言えば、“派手ではないが記憶に残る”という言葉がふさわしい。見た目こそ地味だが、ゲームデザインの骨格は極めて緻密で、プレイヤーの心理を巧みに掴む構成になっている。

燃料という制限要素が緊張感を生み、砲塔の独立操作が熟練の喜びを与え、障害物と敵配置がプレイヤーの戦略的思考を引き出す。これらすべてが一体となり、“遊ぶほど深まる面白さ”を実現している。

多くのプレイヤーが口を揃えて語るのは、「一度は挫折するが、再挑戦したくなる」という中毒性だ。失敗の理由が明確だからこそ、再戦への意欲が湧く。この“失敗が面白いゲーム”という概念は、コナミが後年に生み出す多くの名作――『グラディウス』『ツインビー』『沙羅曼蛇』など――にも脈々と受け継がれていく。

『ストラテジーX』は、単なる80年代初期の戦車ゲームではない。プレイヤーの集中力、冷静さ、戦略眼を徹底的に試す“思考するアクションゲーム”の原点として、今もなお語り継がれる存在なのである。

■■■■ 良かったところ

操作の奥深さと“学ぶ楽しさ”が両立した設計

『ストラテジーX』の最大の魅力として多くのプレイヤーが挙げるのは、「操作の複雑さが楽しい」という点である。戦車の移動と砲塔の回転を別々に操作するという仕組みは、初見では混乱を招くが、慣れてくるとこの独特な操作感が“癖になる”。

プレイヤーが徐々に感覚を掴み、自分の指先で戦車を自在に操れるようになる過程が非常に快感なのだ。まるで重戦車のパイロットになったかのような没入感を味わえ、ステージを進むごとに操作の熟練度が実感できる。この“上達を感じる瞬間”こそが、多くのゲーマーを虜にした。

学ぶほど上手くなり、上手くなるほど深みが増す。この設計はまさに「成長型ゲームデザイン」といえる。プレイヤーが挑戦し、失敗し、次はもっと上手くやろうとする――その繰り返しの中に『ストラテジーX』の楽しさが凝縮されている。

燃料システムがもたらす絶妙な緊張感

燃料の概念は、本作を他のシューティングゲームから一線を画す存在にしている。時間や行動に応じて燃料が減っていくという仕様が、常にプレイヤーを“考える状態”に置く。敵を追い詰めたいが、補給ルートも確保しなければならない――その葛藤が、プレイのたびに新しいドラマを生む。

燃料メーターが残りわずかになる瞬間、プレイヤーの心拍数は自然と上がる。補給地点を見つけたときの安心感と達成感は、得点以上の満足をもたらす。多くのファンが「この緊張感こそがクセになる」と語るのも納得である。燃料の減り方や補給位置が毎回微妙に異なることで、同じステージを何度プレイしても新鮮な体験が得られるのも良い点だ。

戦略的思考を引き出す“設計の妙”

『ストラテジーX』はプレイヤーに反射的な操作だけでなく、“考えること”を要求する。敵の種類、障害物の配置、燃料の残量――これらの要素を同時に把握し、次の行動を決める必要がある。つまり、このゲームは単なるアクションではなく、「思考型シューティング」としての側面を持っていたのだ。

たとえば、敵を全滅させるか、それとも無視して補給を優先するか。弾薬庫を撃って爆風で一掃するか、それとも安全策を取るか。常に“選択”が迫られることで、プレイヤーは自分なりの攻略スタイルを構築していく。この自由度と戦略性が、当時のゲームには珍しい“プレイヤー主体のプレイ体験”を実現していた。

ゲームセンターでの会話でも、「どのルートが安全か」「燃料を温存するにはどこを抜けるか」といった議論が交わされ、研究対象としても人気を博していた。つまり、『ストラテジーX』は“遊ぶゲーム”であると同時に“考えるゲーム”だったのである。

重厚な世界観と映像表現の完成度

1981年という時代を考慮すると、『ストラテジーX』のグラフィックと演出は非常に完成度が高い。戦場の砂塵を思わせる色合い、地雷原の緊張感、弾薬庫の爆発時に広がる赤い閃光――どれも当時のアーケード基板の限界を超える表現だった。

コナミはこの時期から“硬派でリアルな世界観”を追求しており、本作でも派手さよりも重みのある描写にこだわった。画面全体が明滅する爆発や、敵砲台の回転アニメーションなどは細部まで作り込まれており、ハード性能の制約を感じさせない。結果として、プレイヤーは単なる2Dシューティングではなく、“戦場の臨場感”を味わうことができた。

特に評価されたのは、演出面の「静と動」のバランスである。戦闘がない場面では静寂が支配し、砲撃が始まると一気に爆音と閃光が画面を覆う。この対比が緊張感を増幅し、プレイヤーを戦場に没入させた。

操作音と爆発音の“音響演出”

『ストラテジーX』のサウンドデザインは、無駄な音を排した“リアリズム志向”である。BGMは最小限で、代わりに戦車のエンジン音、砲撃の反響音、爆発の重低音が支配する。特に爆発音には重量感があり、耳に残る「ドンッ」という低音が戦闘の手応えを強調していた。

プレイヤーが前進するたびにエンジン音が高まり、停止すれば静寂が訪れる。この音の“間”が心理的な緊張を生み、燃料メーターの減少とともに焦りを煽る。音の設計がプレイヤーの感情を操作する――まさに職人的な演出だ。

80年代初期の電子音でここまで情緒を表現できた作品は少なく、当時の評論家からも「音で戦場を描いた作品」と高く評価されている。

段階的な難易度と“やり込み”要素

全5面構成という短いゲームながら、各ステージには独自のギミックと攻略法が存在する。第1面で基礎操作を学び、第2面以降で徐々に新しい要素が追加される。最終面に到達する頃には、プレイヤーの操作精度と判断力が自然に鍛えられている構造だ。

クリア後も周回プレイが可能で、難易度はループごとに上昇する。敵の出現間隔が短くなり、燃料の減少速度も速くなることで、1周目とはまったく異なるプレイ感覚を味わえる。これにより、熟練者は「どこまで行けるか」を競うハイスコア文化を形成した。

“終わりがない挑戦”というこの設計は、当時のゲーマーにとって非常に魅力的で、アーケード筐体の前で長時間プレイする者が後を絶たなかった。

理不尽さのない難易度設計

『ストラテジーX』は難易度が高い作品として知られるが、その一方で“理不尽さがない”と評価されている。敵の行動や攻撃はすべて規則的で、パターンを覚えれば回避が可能。つまり、プレイヤーの努力と学習が確実に報われる仕組みになっている。

この「努力が実を結ぶ設計」が当時のゲーマーに強い満足感を与えた。敵の配置や弾道を研究し、攻略パターンを自分で作り上げる過程が楽しく、いわば“プレイヤーが創意工夫で勝利するゲーム”だったのだ。

ゲームセンターでは、ノートに敵の出現タイミングを書き込んで研究するプレイヤーまで登場し、こうした“攻略文化”の萌芽を生んだ点も評価されている。

地味だが記憶に残るデザイン

『ストラテジーX』の筐体デザインは、派手なキャラクターやカラフルなロゴを持つ他作品と比べると質実剛健である。黒と赤を基調にしたタイトルロゴ、シンプルなインストカード、無骨な操作パネル――しかし、その硬派な印象こそが“戦略ゲームらしさ”を強調していた。

当時のプレイヤーの中には、「無駄な装飾がないから逆にかっこいい」「軍事映画を連想させる」と語る者も多く、洗練されたデザインとして好評を博した。

このような“質実剛健な世界観”は後のコナミ作品にも受け継がれており、のちの『グラディウス』シリーズのミリタリックなセンスの源流の一つとも言われている。

再挑戦を誘う中毒性

一度プレイすると、もう一度やりたくなる――それが『ストラテジーX』最大の魅力である。ゲームオーバーになっても「次こそは燃料を切らさない」「次は右ルートを試してみよう」と、自然に再挑戦したくなる設計になっている。

この中毒性は、プレイヤー自身の成長を感じ取れることに起因している。前回できなかった操作が次はできる、昨日より長く生き残れた――その積み重ねが“自分が上達している実感”を与えてくれるのだ。

だからこそ、本作を語るプレイヤーの多くは「シンプルなのに飽きない」「10回目のプレイが一番面白い」と口を揃える。派手な演出よりも“上達の喜び”を重視した設計が、40年以上経った今でもファンを惹きつけ続けている。

総評 ― 静かな名作としての輝き

『ストラテジーX』は、アーケード黄金期の陰で静かに輝いた作品である。派手なグラフィックや音楽で注目を集めたタイトルではないが、操作性・緊張感・戦略性の三拍子が揃った完成度は極めて高い。

特に、プレイヤーの成長を実感させる学習構造や、冷静さを保つことが重要なバランス調整は、現代のゲームデザインにも通じる普遍的な魅力を持つ。

この作品をプレイした多くの人々は、今も「難しかったけれど、もう一度やりたい」と懐かしむ。

『ストラテジーX』は、派手さや即時的な快楽ではなく、“思考する面白さ”を教えてくれた数少ないアーケード作品として、確かな存在感を残している。

■ 悪かったところ

操作の難易度が高く、初心者には敷居が高い

『ストラテジーX』の最大の弱点として多くのプレイヤーが挙げたのが、「操作の難しさ」である。戦車の移動と砲塔の回転が独立しているため、初めて触れる人にとっては“思った方向に撃てない”“敵を目の前にしても攻撃できない”というジレンマが頻発する。

特にアーケードの限られたプレイ時間では、操作を習得する前にゲームオーバーになってしまうことが多く、初心者を遠ざけてしまった要因の一つとなった。

この点については当時のゲーム雑誌でも「操作習得までの壁が高すぎる」「慣れる前に心が折れる」といった指摘が見られた。ゲームセンターでは、初見プレイヤーが数分で敗退し、その後リプレイを観察して学ぶという光景が日常的に見られた。

つまり、本作は“学ぶ意欲のあるプレイヤー”にはやり込み甲斐があるが、“気軽に遊びたい層”には向かない設計だったのである。

燃料システムがストレスになる場合も

『ストラテジーX』の象徴的な要素である“燃料システム”は、緊張感を生む一方で、プレイヤーによっては大きなストレス要因にもなった。

特に初心者にとって、敵の弾を避ける・補給地点を探す・攻撃する、という複数の要素を同時に処理するのは負担が大きい。燃料が尽きると自機は即座に停止し、敵の攻撃を受けてゲームオーバーになる。この“逃げ場のなさ”が心理的な圧迫を生み、爽快感よりも焦燥感を強く感じるプレイヤーも少なくなかった。

さらに、補給ポイントがステージ中の危険地帯に配置されていることも多く、燃料切れ寸前の状態で敵の集中攻撃を受けるケースが頻発する。補給のために無理をして突っ込むと、あっという間に撃破されてしまう――この“理屈では分かっているが避けられない”状況に、挫折を覚えたプレイヤーも多かった。

当時のレビューでも、「ゲーム性は素晴らしいが、燃料減少のスピードが速すぎる」「緊張よりも疲労を感じる」といった意見が散見された。

テンポの遅さに不満を持つプレイヤーも

本作の特徴である“任意スクロール方式”は自由度を高めた一方で、ゲームテンポの遅さにつながることもあった。プレイヤーがスクロールを止めることができるため、敵の出現リズムが一定ではなく、慎重に進むプレイヤーはどうしてもゲーム展開が間延びしてしまう。

アーケードで短時間のスリルを求めるプレイヤーにとっては、このペースの遅さが「地味」「爽快感に欠ける」と感じられることがあった。

特に『ギャラガ』や『スクランブル』など、スピーディーなシューティングが流行していた時代背景の中で、『ストラテジーX』の“静かな進行”は異端だった。リアリズムを追求した結果、アーケードゲーム本来の“テンポの良さ”が犠牲になったという意見も存在する。

敵弾や障害物の当たり判定が厳しい

一部のプレイヤーからは「当たり判定がシビアすぎる」との声も挙がっていた。特に、障害物や地雷に少しでも触れると即座に破壊される仕様は、ストレスの原因になりやすかった。

敵弾のスピードも速く、しかも画面上に複数方向から飛んでくるため、初心者には避けきれない場面が多い。さらに、砲塔の向きを変えている最中に敵弾が直撃することもあり、“避けたいのに避けられない”という理不尽な感覚を覚えることもあった。

特に弾薬庫の爆発判定は広く、敵と距離を取って撃ったつもりでも爆風に巻き込まれてしまうことがある。こうした“安全距離が読みづらい”点は、プレイヤーの不満としてしばしば挙げられていた。

一方で、熟練者はこの厳しさを逆に“精密操作の訓練になる”と評価しており、上級者と初心者の間で評価が分かれるポイントでもあった。

グラフィックが地味で目立たない

リアルさを追求したがゆえに、画面の色調が暗く地味であるという指摘も多かった。茶色や灰色を基調とした背景は戦場の雰囲気を出す反面、視覚的なインパクトに欠け、当時のアーケードで並んでいたカラフルなタイトル群と比べると目を引きにくかった。

特にプレイヤー層の若年化が進んでいた1981年のアーケードシーンでは、派手なエフェクトや明るい色彩を好むプレイヤーが増えており、『ストラテジーX』の落ち着いたトーンは“地味すぎる”“目立たない”と受け取られることもあった。

実際、筐体のデザインも黒と赤を基調にしており、遠くから見たときに他のゲームよりも控えめな印象を与えていた。内容は良質であっても、第一印象の地味さがプレイ意欲を削いだのは否めない。

継続プレイへのハードルが高い

『ストラテジーX』は一度ゲームオーバーになると、再挑戦には再びコインを投入する必要があった。コンティニュー機能は存在したものの、進行状況を維持できる時間が短く、再スタート地点によっては難易度が大幅に上昇することもあった。

特に燃料切れによるゲームオーバーは“自分のミス”というより“運の悪さ”と感じてしまうケースもあり、プレイヤーのモチベーションを下げる要因となった。

当時は1プレイ100円が主流だったが、慣れないうちは1分足らずで終わってしまうことも珍しくなく、“コスパの悪いゲーム”という印象を持たれることもあった。結果として、初心者層が定着せず、コアなプレイヤー中心のタイトルとして評価が固まっていった。

敵AIの単調さ

一方で、熟練プレイヤーの中には「敵の行動が単調で、パターン化すると飽きる」という意見も見られた。敵の出現位置や動きはある程度固定されており、覚えてしまえば危険を回避しやすくなる。そのため、長期的にプレイすると戦術がマンネリ化してしまうという声があった。

もちろん周回プレイでは敵の攻撃頻度が増すものの、根本的なAIパターンは変わらないため、プレイヤーによっては「2周目以降は作業感が出る」と感じることもあった。難易度上昇が“スピードアップ”に依存している点は、今の視点で見るとやや単調だったといえる。

ゲーム全体の演出が控えめすぎる

『ストラテジーX』の演出は、硬派でリアルな作風を意図しているが、その反面、プレイヤーに“達成感の演出”が乏しいという声もあった。

たとえば、敵拠点「イモタリアン」を破壊した際の演出は確かに迫力があるが、クリア後のリワード表示やエンディング的な要素がほとんどなく、「頑張って倒してもすぐ1面に戻るだけ」という仕様に物足りなさを感じるプレイヤーもいた。

また、ステージクリア時の効果音やメッセージも簡素で、達成感を強調する演出が少ない。結果として、“難しいゲームをクリアした喜び”がやや淡白に終わってしまうという印象を与えてしまった。

これは意図的なデザインとも考えられるが、アーケードという「短時間で盛り上がる娯楽」を求める場では、もう少しドラマチックな要素が求められていたかもしれない。

同時期の名作との競合

1981年末というリリース時期は、アーケードゲームの歴史において非常に競争が激しかった時期である。『ギャラガ』や『ドンキーコング』、『スクランブル』などが登場し、いずれも革新的なヒットを飛ばしていた。その中で『ストラテジーX』は、地味ながら堅実な設計だったが、どうしても注目度では劣ってしまった。

「真面目すぎる」「見た目が渋い」という印象から、若年層よりも中上級者向けのタイトルとして位置づけられた結果、アーケードの派手な時代の中ではやや埋もれた存在になってしまった。

このように、作品単体としては完成度が高いものの、同時代のラインナップとの比較においては“地味な名作”という評価に留まった点が惜しまれる。

総評 ― “名作”であるがゆえのハードルの高さ

『ストラテジーX』の欠点は、裏を返せば“完成度の高さ”が生んだ副作用である。リアルな燃料管理は緊張感を高めたが、同時に初心者を遠ざけた。独立した砲塔操作は自由度をもたらしたが、習熟に時間を要した。テンポの遅さは戦略性を生んだが、アーケード的な爽快感を犠牲にした。

つまり、本作は“玄人向けの芸術作品”であり、万人に向けた娯楽ではなかった。だがその硬派な姿勢こそが、40年以上経った今でもコアファンに愛され続ける理由でもある。

一見欠点のように見える要素のすべてが、『ストラテジーX』という作品を唯一無二の存在へと押し上げている――それがこのゲームの“良い意味での悪さ”である。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

“キャラクター”という概念のない時代の個性

『ストラテジーX』が登場した1981年は、まだゲームに「キャラクター性」という概念が確立されていない時代であった。プレイヤーキャラは戦車一台、敵も無機質な兵器群――顔も名前もなく、セリフも存在しない。にもかかわらず、多くのプレイヤーはこの無口な戦車に愛着を抱き、そこに“人格”を見いだしていた。

プレイヤーが操る戦車には公式の名称はないが、ファンの間では「ストラテジータンク」や「コナミタンク」といった愛称で呼ばれていた。人間的な表情を持たないにもかかわらず、プレイヤーの操作によって意思を宿していくこの戦車は、当時のアーケードゲームの中でも特異な“キャラクター性”を放っていたのである。

プレイヤー戦車 ― 無骨だが頼れる相棒

この自機戦車は、単なる鉄の塊ではなく、プレイヤーの感情を映す鏡のような存在だった。燃料が減ってくると焦り、補給に成功すると安堵する。敵弾の間を縫って進むその姿には、まるで命を賭して前線を突破する兵士のような気迫が感じられた。

その動きは重く、決して俊敏ではない。だがその不自由さが逆に“リアルさ”を強調し、プレイヤーは自然と戦車に共感を覚えるようになる。まるで長年の相棒と共に戦っているかのような一体感――それこそがこのゲームにおける“主人公キャラクター”の魅力であった。

特に印象的なのは、砲塔を独立して操作できる点だ。この機構により、戦車がまるで自らの意思で敵を追い詰めているような錯覚を生む。動きに“考えている感”が宿り、プレイヤーの判断と戦車の挙動が重なる瞬間、無機物が命を持つように見えるのだ。

この“無言の相棒感”が、現代のAIキャラクターにも通じる奥深さを持っている。

敵戦車 ― 自分の分身のような宿敵

『ストラテジーX』に登場する敵戦車たちは、いわば“もう一人の自分”ともいえる存在だった。彼らもまた燃料を持ち、プレイヤーの行動を阻む存在として現れる。特に後半ステージに出現する重戦車は、まるで自機の鏡写しのような性能を持ち、真正面から戦うと苦戦は必至である。

この“同型との戦い”は、プレイヤーに高い緊張感を与えると同時に、奇妙な共感を呼び起こす。「相手も必死で戦っている」と感じさせるAIの動きが、単なる敵キャラ以上の存在感を放っていた。

また、敵タンクが破壊されるときの爆発音や火花の散り方も非常に印象的で、まるで「倒したけれども少し哀しい」感情を呼び起こす。この“敵への尊敬”を自然に生み出していた点が、『ストラテジーX』の演出の巧妙さである。敵が単なる障害物ではなく、戦場で出会う“対等な存在”として描かれていたのだ。

固定砲台 ― 戦場の沈黙を象徴する存在

固定砲台(キャノン砲)は、動かないが恐ろしく正確な射撃を行う敵として登場する。彼らは画面の奥から無慈悲に弾を撃ち続ける“戦場の監視者”のような存在だ。その行動には人間味がないが、それゆえに恐ろしい。

プレイヤーにとってこの固定砲台は、常に“超えるべき壁”であり、攻略するたびに大きな達成感を与える。多くのプレイヤーが語る「最初に壊したキャノン砲の音」は、戦場の沈黙を破る快音として記憶に残っている。

この砲台はまるで「戦場の番人」のような存在感を持ち、静かにプレイヤーの行動を見つめる。そして撃破した瞬間に生じる爆炎は、まるで“勝利の証”のように画面を照らす。その無表情な敵が逆に印象的だったという声も多い。無機質ゆえに、プレイヤーの中で人格を想像してしまう――まさに“想像力で補うキャラクター性”の好例だ。

ジープ型ユニット ― 戦場に動きを与える存在

軽装備ながら高速で移動するジープ型の敵も、プレイヤーの記憶に残るキャラクターだ。彼らは小型で撃破しやすいが、油断すると側面から体当たりしてくる厄介な存在である。特に燃料が少ない状況で出現すると、彼らの動きが一層恐ろしく見える。

多くのプレイヤーが「ジープを倒すと妙な爽快感がある」と語るのは、彼らが画面上に“スピード感”をもたらしているからだ。戦車の重厚な動きの中で、彼らの軽快な走りは対照的であり、戦場に生きる“機動部隊”としての個性を際立たせている。

また、ジープが撃破された際の小さな爆発音は妙に愛らしく、プレイヤーの中には「かわいい敵」と評する者もいたほどだ。戦場の緊張感の中に、こうした“軽い存在”を配置したことは、ゲームバランスだけでなく感情面にも多様性をもたらした。

弾薬庫 ― 無言のトラップキャラクター

『ストラテジーX』の中で最も印象的な“非生物キャラクター”が、弾薬庫である。動かないが、撃てば爆発し、時に敵も自機も巻き込む。まさに“善悪両方の性格”を併せ持った存在といえる。

プレイヤーにとって弾薬庫は、危険でありながらも利用価値のある“仲間”のようなものだった。敵が近づいてきたときに意図的に爆破し、爆風で一網打尽にする戦術は、本作の醍醐味の一つである。

その一方で、少し距離を誤れば自分が吹き飛ぶ――この“裏切りの可能性”が、弾薬庫を単なるオブジェではなく、“気まぐれなキャラクター”として感じさせた。

プレイヤーたちはしばしば、「あの弾薬庫は性格が悪い」「今日は味方してくれなかった」などと擬人化して語り、そこに感情を投影していた。無機質な物体にまで命を感じさせる――これも『ストラテジーX』が持つ表現力の深さである。

最終ボス「イモタリアン」 ― 戦場の象徴

『ストラテジーX』の最終目的である敵拠点「イモタリアン」は、いわばゲーム全体を象徴する存在である。巨大な要塞として描かれ、複数の砲台を備え、プレイヤーに最後の試練を与える。この構造物そのものがキャラクター的役割を果たしており、多くのプレイヤーが“イモタリアンを倒すためにこのゲームをやっている”と語るほどだ。

イモタリアンには明確な顔も声もないが、その無機質な巨大さが“恐怖”としてプレイヤーの心に焼き付く。近づくたびに鳴り響く砲撃音、迫る敵弾の雨――その存在感は他のどの敵よりも圧倒的であり、“最終ボス”という概念を体現していた。

倒した瞬間に画面全体を覆う爆炎は、達成感と同時に、長い戦いの終わりを告げるような寂しさを伴う。イモタリアンは単なる敵ではなく、“戦場そのもの”を象徴する存在として、プレイヤーの心に残った。

プレイヤーの記憶に残る“名もなきキャラたち”

『ストラテジーX』の登場キャラクターは、誰も名前を持たない。しかし不思議なことに、プレイヤー一人ひとりの中で、彼らには個性が生まれていた。

ある人にとってはジープが憎たらしい宿敵であり、別の人にとっては弾薬庫が愛すべき味方だった。つまり本作では、“キャラクターを生むのはプレイヤーの想像力”だったのである。

このデザインは、後のゲームにおける“プレイヤー主導の物語性”の先駆けともいえる。誰も喋らず、名乗らず、しかし確かに存在感を放つ――その静かなドラマが、80年代初期のアーケードに新しい感性をもたらした。

総評 ― 無言の機械たちが語る“戦場の人格”

『ストラテジーX』には、人間らしいキャラクターはいない。だがそこには、戦車の息づかい、敵の執念、爆発の運命といった、無数の“人格の気配”がある。プレイヤーはそれらと共に戦い、敗北し、そして学ぶ。

この作品のキャラクターたちは、セリフや顔で語るのではなく、“行動”で語るのだ。戦車の回転、砲台の静止、ジープの突撃――そのすべてが一種の「ドラマ」を生んでいる。

だからこそ、『ストラテジーX』を愛するプレイヤーたちは言う。「このゲームの主人公は戦車でも敵でもなく、“戦場そのもの”だ」と。

その言葉どおり、名もなき機械たちの戦いが、40年以上経った今でも人々の記憶の中で静かに動き続けている。

[game-7]

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のアーケード料金とプレイ環境

1981年当時、『ストラテジーX』が稼働していたアーケードでは、一般的なプレイ料金は「1プレイ100円」が主流であった。地方のゲームセンターでは50円設定の店舗も存在したが、本作のような中級者向けタイトルはほとんどが100円固定。

一度ミスをすれば即ゲームオーバー、燃料が尽きれば終わり――そんなシビアなルールの中で、プレイヤーは“100円でいかに長く生き残るか”を真剣に考えていた。

この「100円の価値を最大限に使い切る」意識が、結果として本作を“集中力の鍛錬ゲーム”へと昇華させた。短時間で終わってしまう初心者に対して、熟練者は長時間のプレイでギャラリーを集める。ゲームセンターの隅で黙々と戦車を操るその姿は、まるで職人のようだったという。

特に燃料管理の緊張感とコインの重みが直結していた点は印象的だ。プレイヤーは残燃料を確認しながら「あと30秒は持つ」「次の補給で延命できる」と頭の中で計算を繰り返し、1クレジットの時間を最大限に引き伸ばそうと努力した。

この“経済的な緊張感”がゲームの難易度とシンクロし、まさに“100円の戦略シミュレーション”とも呼べる独特の体験を生み出していた。

導入当初の宣伝とコナミの戦略

『ストラテジーX』が登場した際、コナミは「リアルな戦略シミュレーション型アクション」という触れ込みで業界内へ売り込みを行っていた。

当時のアーケードカタログには、“リアルな戦車戦を体験せよ”“補給と攻撃、あなたの判断が勝敗を決める”といったキャッチコピーが並び、従来のシューティングとは異なる知的ゲームとして位置づけられていた。

店舗向けの販促ポスターでは、戦車が爆煙の中を進むビジュアルが採用され、キャッチーなキャラクターではなく“戦場の緊迫感”を前面に出していた。

この硬派な宣伝姿勢は、コナミがこの頃から築き始めた「技術志向」「リアリズム路線」の象徴ともいえるもので、後の『グラディウス』『タイムパイロット』へと続くブランドイメージの布石にもなった。

特筆すべきは、当時としては珍しく“操作の独自性”を大々的に宣伝していた点だ。

パンフレットには「独立操作システム搭載」と明記され、二重レバーによる砲塔旋回をウリにしていた。

この技術的な差別化は、同時期に乱立していた横スクロール・縦スクロール型の単純なシューティングとの差別化に成功し、業界内でも注目を集めた。

市場での反響とプレイヤー層の特徴

発売直後の『ストラテジーX』は、瞬間的な大ヒットというよりも、じわじわと人気を高めていったタイプの作品だった。

初期の段階では「難しすぎる」「玄人向け」といった印象が強く、若年層のプレイヤーは敬遠する傾向があった。しかし、戦略的な思考を好む中高年層やミリタリーファン、そしてハイスコアを追う常連プレイヤーたちの間で強い支持を得ていく。

彼らは“派手さ”よりも“内容”を重視する層であり、『ストラテジーX』の静かな緊張感や緻密なバランス調整に惹かれた。

特に燃料管理や砲塔操作の難易度を研究するプレイヤーが多く、店内ノートや口頭で攻略情報が共有されることもあった。当時のゲーセン文化において、こうした“研究型の人気”を持つタイトルは珍しく、知的ゲームとしての地位を築いていった。

また、他のアクションゲームと比べて“暴力的な表現が少ない”ことも、年齢層の高いプレイヤーや社会人層に受け入れられた要因である。

『ストラテジーX』は、あくまで無機質な戦場を描きながらも、人間ドラマを想像させる余白を持っていたのだ。

ゲームセンターでの存在感と稼働期間

コナミの営業資料によれば、『ストラテジーX』は1981年末から1983年頃にかけて全国の中小規模ゲームセンターに広く導入された。

一部の大型店舗では専用筐体が設置され、メタリックグレーのデザインと赤いタイトルロゴが印象的であった。サウンドが控えめだったため、他のタイトルと並んでいても耳障りにならず、静かにじわじわとプレイヤーを引き寄せる“静かな人気機”として愛された。

興味深いのは、他のアクション系タイトルが数ヵ月で入れ替わる中、本作は1年以上稼働し続けた店舗が多かった点である。これはリピーターが多く、プレイヤーが“攻略対象”として長期的に向き合っていたことを意味する。

アーケードオペレーターからも「安定して稼ぐ優等生タイトル」と評されており、爆発的な売上ではないが息の長い稼働を続けた。

コピー基板問題と宣伝効果

前章でも触れたが、1982年初頭に発生した『ストロングX』事件は、皮肉にも本作の知名度を大きく押し上げた。

違法コピー基板が市場に流通したことで、コナミは法的措置を取り、メディアでも報道された。この出来事により、「ストラテジーX」というタイトル名がゲーム業界誌やニュースで頻繁に取り上げられ、結果的に宣伝効果をもたらす形となった。

多くのプレイヤーが「コピー品まで出るほど人気なのか」と興味を持ち、正規版を探してプレイするという現象も起きた。

こうした“事件から生まれた注目”は、意図せぬ形での宣伝効果だったが、コナミにとってはブランド保護の重要性を世間に知らしめる契機となった。

今ではこの裁判事例は、ゲーム著作権保護の初期例として法学的にも語られている。

海外展開と国際的な反応

『ストラテジーX』は北米市場でも“STRATEGY X”として発売され、コナミ初期の海外進出作品のひとつに数えられている。

アメリカでは、当時タンク型アクションが珍しかったことから一定の注目を集めたが、操作系統の難しさから一般受けは限定的で、マニア層向けのタイトルとして受け止められた。

ただし、ゲーム誌『Electronic Games』のレビューでは「戦略的な思考を必要とする革新的な戦車ゲーム」として高い評価を得ており、海外においても“知的なアクション”という位置づけが確立されていた。

この海外展開によって、コナミは自社タイトルを“世界に通用する技術ブランド”としてアピールすることに成功した。のちに『フロッガー』や『タイムパイロット』が海外ヒットを記録する下地を築いたのは、この時期の挑戦的な輸出戦略によるものだったといえる。

人気の推移とファンの定着

発売からしばらくしても『ストラテジーX』の人気は緩やかに続き、特定の熱心なファン層によって支えられた。

ゲームセンターでは「長生き自慢」「燃料節約大会」などの非公式な競技が行われ、スコアアタックではなく“生存時間”を競う文化が生まれた。

これは他のアーケードゲームにはあまり見られないユニークな遊び方であり、プレイヤー同士の交流を生み出す要素ともなった。

また、1980年代後半のレトロブームでは“戦略型シューティングの原点”として雑誌に再掲載され、PC用の再現プログラムが個人で作成されるなど、長年にわたり愛され続けた。

2020年代に入っても、動画サイトでは“燃料縛りプレイ”“ノーミスクリア”などの挑戦動画が公開され、現役プレイヤーを驚かせている。40年以上前のゲームでありながら、挑戦の対象として語り継がれていること自体が人気の証といえる。

総評 ― 静かに燃え続ける“戦略アクションの火”

『ストラテジーX』は派手なヒット作ではなかったが、確実に“記憶に残る名作”としてアーケード史にその名を刻んだ。

その人気は爆発的ではなく、まるで戦車の進行のように、ゆっくり、だが確実に広がっていった。

燃料管理という独自システム、独立操作による手応え、そしてプレイヤーに“考えることの面白さ”を教えた設計。これらが相まって、熱心なファンを生み続けた。

コナミが後に展開する戦略的なアクションゲーム群――『タイムパイロット』『グラディウス』など――は、すべてこの『ストラテジーX』で培われた開発思想の上に成り立っている。

“派手さよりも緻密さ”“運よりも判断”を重視する設計哲学は、コナミのDNAの一部となった。

今日では、オールドファンの間で「コナミの原点的作品」として語られ、再稼働イベントでは必ずと言っていいほどリクエストされる定番タイトルである。

『ストラテジーX』――その名が象徴するように、戦略を武器に戦うプレイヤーの魂を試した名作は、今なお静かにアーケード史の奥で燃え続けている。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 高機能 反射防止 スムースタッチ / 抗菌 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フィ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液..

dreamGEAR レトロアーケード パックマン 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 防指紋 クリア タイプ 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護..

【新品】【即納】 Victrix Pro FS 12 レバーレス アーケードコントローラー Victrix by PDP Arcade Fight Stick for PlayStation 5 PC ..

NEOGEO Mini インターナショナル ネオジオ ミニ 国際 NEO GEO Mini International アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイタ..

評価 3.67

評価 3.67