【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:テクノン工業

【開発】:テクノン工業、テーカン

【発売日】:1980年

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

● マイナーながら存在感を放った異色のホラーアクション

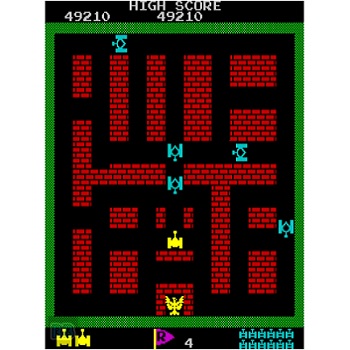

1980年にテクノン工業からリリースされたアーケードゲーム『ドラキュラハンター』は、当時の業務用ゲーム市場において極めて珍しい「宗教×ホラー」をテーマに掲げた作品だった。プレイヤーは十字架を手に悪の眷属と戦う牧師を操作し、ドラキュラやその配下のコウモリを退治していく。タイトル名の通り吸血鬼を狩ることが目的であり、アクションゲームでありながら、敵を撃つシューティング的な要素も兼ね備えている。 当時のアーケードシーンでは『スペースインベーダー』以降、宇宙を舞台としたシューティングが主流であり、ホラーを題材としたゲームはほとんど存在しなかった。その中で「聖職者が十字架を武器にする」という設定は極めて異色であり、画面構成も独特の緊張感に満ちていた。プレイヤーは固定画面内で敵と戦うが、単なる撃ち合いではなく、敵が城から出現し、通行人が次々と吸血鬼へ変わっていくというストーリー性を持っていたのが特徴である。

● テクノン工業という小規模メーカーの挑戦

開発元のテクノン工業は、東京都千代田区に本社を構えていた中小企業で、当時はアーケード業界において大手の影に隠れた存在だった。ナムコやタイトーのように大型筐体やヒットシリーズを抱えていたわけではないが、テクノン工業は独自の企画力とアイデアで、印象に残るゲームを数本手掛けている。その中でも『ドラキュラハンター』は、同社が「ゲームで物語を語る」という方向性を模索した初期の作品といえる。 大手メーカーが技術力を競う中、テクノン工業は“雰囲気”を重視した演出を取り入れ、プレイヤーがステージを進むたびに緊迫感を感じるよう設計していた。特に注目されたのが、牧師が投げる十字架の軌道である。これは直線的な弾ではなく、ブーメランのように飛んで戻ってくるという独自の動きを持っており、攻撃と回収のタイミングを考慮する戦略性が求められた。この仕掛けはのちに“戻ってくる弾”を扱うゲームの原点のひとつとして評価されることもある。

● 独特なルールと緊張感あふれるゲーム構成

ゲーム画面は固定型で、上部に「ドラキュラ城」、下部に「眠る美女の棺」が配置されている。牧師は画面中央付近を移動しながら十字架を投げ、ドラキュラを退治していく。城の門が開いているときに十字架を打ち込むとステージクリアとなるが、門は一定時間ごとに開閉を繰り返すため、タイミングを見極める必要がある。 また、敵を全滅させてもクリアできるため、プレイヤーには「攻めるか」「守るか」という二つの選択肢が常に与えられていた。さらに、ステージには“通行人”と呼ばれる無防備なキャラクターが登場し、彼らがドラキュラと接触すると吸血鬼に変貌してしまう。プレイヤーは敵を倒すだけでなく、通行人を守るというもう一つの使命を負っていた。これは単純なスコア稼ぎゲームではなく、「人々を守るヒーローとしての牧師」を演出する巧妙な仕組みだった。

● 恐怖と救済が交錯するビジュアル演出

グラフィックは1980年当時としてはシンプルながら、キャラクターの動きや配置が効果的に作られている。ドラキュラは赤い単色で表現され、通行人や美女、牧師はそれぞれ異なる明度の色を持ち、遠目でも識別しやすい設計となっていた。とくに“夜の墓場”を思わせる暗い背景と、城の門から飛び出すコウモリの群れが、プレイヤーに緊張感と恐怖感を与えた。 ドラキュラ城が炎上するクリア演出や、美女が昇天していくゲームオーバーシーンなど、アーケード基板の限られた表現力の中でドラマ性を持たせようという試みが随所に見られる。音楽こそ存在しなかったが、効果音のみで構築された世界は逆に“静寂の恐怖”を強調し、異様なほど印象に残る体験を生み出していた。

● 独自のスコアシステムとミステリーポイント

本作では敵を倒すたびに得点が入るが、コウモリを“至近距離で撃ち落とす”と高得点が得られるというリスクと報酬のバランスが存在した。最高点である1000点を獲得すると、全てのドラキュラが一定時間麻痺状態になり、攻撃を仕掛けてこなくなる。これはいわば一時的な無敵状態であり、プレイヤーが呼吸を整えるためのご褒美のような演出だった。 また、ステージクリア時には生存している通行人の数に応じてボーナスが加算される仕組みもあり、純粋な敵撃破だけでなく、保護行動にも意味を持たせている。単なるスコア稼ぎ以上の「善行報酬」が導入されていた点は、宗教的モチーフを扱った本作ならではの設計であり、後年のアーケードデザインにも影響を与えたとされている。

● ゲームセンター文化の中での位置づけ

1980年当時、日本のゲームセンターは急速に拡大期を迎えており、シューティングやレースゲームが隆盛を極めていた。そのなかで『ドラキュラハンター』は、一般的なアクションやSFとは異なる“ホラー宗教劇”という特殊なテーマで異彩を放った。大きな商業的成功こそ収められなかったものの、後年『ゲームセンターあらし』の作中で取り上げられたことで一部のプレイヤーに強烈な印象を残した。 この作品は今日では幻のゲームとして知られ、実機をプレイできる機会はほとんど失われている。しかし、その独創的なアイデアや演出手法は、後に登場する『悪魔城ドラキュラ』シリーズなどの吸血鬼モチーフ作品の系譜にも通じる“原初的な試み”として、ゲーム史的にも興味深い存在である。

● まとめ ― 先駆的な実験作としての意義

『ドラキュラハンター』は、システム的には素朴でありながらも、思想的には非常に野心的な作品であった。牧師が人々を救うという宗教的モチーフ、敵を倒すだけではなく守るという二重の目的、そして“恐怖”と“救済”を同時に描こうとした演出は、当時のアーケードゲームの中でも稀有な存在である。 また、プレイヤーがゲームオーバーになると表示される「アーメン」の文字や、美女が昇天していく演出など、宗教的象徴をエンターテインメントに落とし込むという試みは大胆だった。テクノン工業という無名メーカーが生んだこの一作は、商業的な成功よりも“挑戦”の精神を体現した記念碑的作品といえる。現在でも、古参ゲーマーの間では「幻のホラーアクション」として語り継がれている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● ブーメランのように戻る十字架 ― 攻撃と防御を両立させた独自システム

『ドラキュラハンター』の最大の魅力といえば、何といっても牧師が放つ“十字架”の挙動にある。多くのアクションゲームでは、プレイヤーの攻撃は直線的に放たれ、敵に当たると消える仕様が一般的だが、本作では投げた十字架がブーメランのように戻ってくる。この戻り動作が非常に重要で、プレイヤーは放つタイミングだけでなく、戻ってくる軌道をも計算しなければならない。 十字架が戻る際には再び敵を倒せるため、上手く使えば一投で複数の敵を殲滅できる。だが、その分、戻る軌道に自分が重なると攻撃が阻まれるというリスクもあり、位置取りのセンスが問われる。攻撃と防御が表裏一体になったこのメカニクスは、プレイヤーに緊張感を与え、単調な撃ち合いとは一線を画していた。

● 敵の増殖と色変化が生む恐怖の演出

ゲーム序盤では数体のレッドドラキュラしか出現しないが、ステージが進むにつれて数が増え、通行人が次々と吸血鬼化していく。レッドドラキュラに襲われた通行人はピンクやイエローに変貌し、元の姿を失ってしまう。この「人間が怪物になる」描写が、単なるスコアゲームにドラマ性を付与している。 プレイヤーは倒しきれない敵に焦り、守り切れない通行人に罪悪感を抱く。80年代初頭のアーケードゲームとしては珍しい“道徳的選択”を体験させる演出であり、単なる反射神経勝負に終わらない心理的没入を実現していた。見た目こそシンプルだが、1体のレッドドラキュラが生んだ混乱が連鎖的に広がるさまは、後年のゾンビゲームにも通じる群衆恐怖を先取りしていたと言えるだろう。

● 「守る」ゲームデザイン ― 教会と美女の存在意義

画面下部には美女の棺があり、これがゲームの根幹を支えている。プレイヤーは単に敵を倒すだけでなく、この美女を守ることが最大の使命となる。ドラキュラが棺に触れると即ゲームオーバー。つまりプレイヤーは、常に上空から襲い来る敵を退けつつ、下層を防衛しなければならない。 この上下二層の構造が、プレイ体験に独特の緊迫感を与える。敵が現れる位置や動きにはランダム性があるため、常に全方位へ注意を払う必要があり、集中力の持続が求められる。とくに城の門が開いた瞬間に攻撃を当てればクリアとなるため、「攻めるか守るか」の判断が一瞬で迫られる。アクションゲームに“戦略性”を導入した先駆けといえるだろう。

● コウモリとの駆け引き ― 高得点を狙うリスクプレイ

ドラキュラだけでなく、コウモリの存在も本作のスパイスとなっている。コウモリは牧師の横座標に合わせて急降下してくるため、避けるか迎撃するかの判断を瞬時に下さねばならない。至近距離で撃ち落とせば得点が高く、最高で1000点のボーナスが入る。この高得点は単なるスコアではなく、“全ドラキュラ麻痺”という特典ももたらす。 リスクを取って接近戦を仕掛けるか、安全に距離を取って戦うか。プレイヤーの性格がスコアに反映されるような緻密なゲームデザインであり、この緊張感こそが『ドラキュラハンター』最大の魅力といえる。現代のローグライクやスコアアタックゲームにも通じる「リスク報酬設計」の萌芽がここにあった。

● ステージ演出と進行の妙 ― 繰り返し遊びたくなる仕掛け

『ドラキュラハンター』は単なる固定画面のゲームでありながら、ステージごとに演出が変化する。すべての敵を倒すと城が炎上し、コウモリがボーナス点を表示しながら飛び回る演出が入る。この“破壊と解放”の瞬間がプレイヤーの達成感を最大化していた。 さらに、7面ごとに登場する特殊ステージでは敵がすべてコウモリになり、速度や数も増加する。これを突破すると、画面全体が血に染まり、謎めいたメッセージが表示される。こうしたビジュアル的な演出が、当時のアーケードプレイヤーに強烈な印象を残した。BGMがない代わりに“無音の恐怖”が支配する空間は、独特の没入感を生み出していたのである。

● 当時のアーケード文化と稀少性

1980年といえば、アーケードの世界では『パックマン』や『クレイジー・クライマー』が登場した時期であり、色鮮やかなキャラクターや音楽演出が話題をさらっていた。その中で『ドラキュラハンター』は、派手さを抑え、重苦しい空気感と静寂を売りにした点が異彩を放っていた。音楽が一切ないという仕様は、一見すると地味だが、逆にプレイヤーの想像力を刺激し、敵の接近音や十字架の打撃音がよりリアルに感じられた。 また、筐体そのものも数が少なく、地方のゲームセンターではほとんど見かけることがなかった。そのため「遊んだことがある」という事実自体が一種のステータスとなり、後年には“幻のホラーゲーム”として語られるようになった。

● 精密なスコアシステムと一発逆転の快感

『ドラキュラハンター』はスコアの獲得方法が多彩で、単に敵を倒すだけでなく、通行人を救出した数、コウモリの距離、ドラキュラ城への命中タイミングなど、複数の要素が加味される。とくに1回のプレイで高得点を叩き出すには、単なる反射神経ではなく“パターン構築力”が求められた。プレイヤーは敵の出現位置や通行人の動きを覚え、効率よく十字架を投げることでスコアを稼ぐ。この「覚えゲー」的な側面と「一瞬の判断」が両立していた点も、当時としては先進的だった。 しかも、最初のステージでゲームオーバーになると一度だけ特別クレジットが追加されるという優しい設計もあり、初心者から上級者まで楽しめるバランスが取られていた。挑戦と報酬、緊張と安堵――その繰り返しがクセになる。

● 長く語り継がれる理由 ― “ゲーム性の原石”として

今日では実機をプレイできる機会はほとんどなく、映像資料もわずかしか残っていない。それでも『ドラキュラハンター』がマニアの間で語り継がれているのは、そこに“原始的な面白さ”が凝縮されているからだ。プレイヤーの手に汗を握らせる緊張感、敵を倒したときの達成感、静けさが生み出す恐怖――どれもシンプルな構造の中に確かな工夫が込められている。 後年の『悪魔城ドラキュラ』や『ゴーストハンター』など、ホラーアクションの系譜に連なる作品を遡ると、その根底にはこの『ドラキュラハンター』のDNAが流れていると言っても過言ではない。大ヒット作ではなかったが、“怖いけれどもう一度やりたくなる”という体験を与えたこのゲームこそ、1980年という黎明期における隠れた名作である。

■■■■ ゲームの攻略など

● 基本操作と立ち回りの理解が第一歩

『ドラキュラハンター』は、一見単純に見えて非常に繊細な操作感を要求するゲームである。操作系は「4方向レバー」と「攻撃ボタン」のみという極めてシンプルな構成だが、十字架の投擲方向や戻り軌道を考慮しなければならないため、反射的なボタン連打では攻略できない。 まず覚えるべきは、十字架を投げた後の「戻り動作」を利用して敵を二度攻撃するテクニックだ。正面に放った十字架が往路で敵を倒し、復路で後方の敵を処理する。敵をまとめて殲滅するには、位置取りを常に意識し、自分と敵との縦横距離を一定に保つことが重要になる。 また、攻撃ボタンを連打しても十字架は連続で出せない仕様のため、「撃つ→戻る→再投擲」のテンポを体に染み込ませよう。このテンポを崩さずに連鎖攻撃できるようになると、自然とスコアも伸びる。

● 城の門を狙うタイミング ― 最大の駆け引き

各ステージの最終目標は、画面上部のドラキュラ城の門に十字架を命中させることだ。しかし門は常に開いているわけではなく、一定のリズムで開閉を繰り返す。閉じているときに十字架を放っても無駄に終わるため、焦って攻撃しても意味がない。 攻略のポイントは「門が開く瞬間」を見極めること。開いた直後に放てば高確率で命中できるが、敵がその前後に群がるため、敵を掃除しつつ門の開閉音に集中する必要がある。プレイヤーは“耳と目の両方”で状況を判断することになるのだ。 特に中盤以降は門の開閉スピードが早くなり、焦って外すと十字架が無駄に戻り、敵の攻撃を受けやすくなる。このため、冷静に一呼吸おいてから放つのが上級者の戦法である。

● 通行人の動きに注意 ― ボーナスとリスクの両立

通行人は単なる背景ではない。彼らはスコア稼ぎの重要な要素であり、同時にリスク要因でもある。ステージクリア時に生き残っていれば、その人数に応じてボーナス点が入る。しかし、レッドドラキュラと接触すれば即座に吸血鬼化し、敵としてプレイヤーを襲うようになる。 このため、通行人の移動パターンを把握し、危険地帯に近づかせないように誘導することが攻略の鍵となる。彼らはランダムに動くようで、実際には一定範囲内で徘徊する傾向がある。ステージ開始直後にどの位置に出現したかを観察し、その範囲外に敵を誘導することで変異を防げる。 特に通行人が多いステージでは、守りを優先する方が得策だ。敵を全滅させるよりも、通行人を守ってボーナスを得る方が結果的に高スコアにつながる場合もある。

● コウモリとの戦い方 ― 高得点を狙う危険な遊び

コウモリは一定間隔で城から出現し、プレイヤーの横位置を狙って急降下してくる。彼らを撃ち落とすと得点が得られるが、近距離で倒すほど点数が高くなる。最高の1000点を取るには、コウモリが自分の頭上に迫るギリギリの瞬間で攻撃する必要がある。 この高得点を狙うのはリスクが大きいが、成功すれば「全ドラキュラ麻痺状態」という恩恵を得られる。この状態では一定時間、敵が一切動かなくなるため、城の門を狙う絶好のチャンスだ。したがって、上級者はあえて危険を承知でコウモリを待ち構え、正確なタイミングで撃ち落とす戦法を取る。 ただし、麻痺時間は短いため、連続で狙うと逆に被弾するリスクが上がる。安全に進めたい場合は遠距離から確実に処理し、チャンス時のみ接近戦を仕掛けるのが賢明だ。

● ステージ後半の攻略 ― 敵の数とスピードへの対応

ステージを進めるにつれて、ドラキュラの出現数と行動速度が増す。序盤は三体程度だった敵が、終盤には同時に十体以上画面を埋め尽くすこともある。この段階では、敵を個別に処理するより“集団ごと倒す”戦略が有効になる。 十字架のブーメラン特性を利用して、敵が一直線に並んだ瞬間を狙い、往復の軌道でまとめて倒すのが理想。特にステージ端で待機すると、戻り軌道が広がり、複数ヒットを狙いやすい。反対に中央にいると戻りが短くなり、防御が難しくなるため、基本は左右どちらかに寄って戦うと安定する。 また、敵を一掃したタイミングで城門が開くようリズムを合わせると効率がよく、スムーズに面を突破できる。

● 特殊ステージ攻略 ― コウモリラッシュを制す

7面ごとに登場する「コウモリのみ」のステージは、本作最大の難関として知られる。ここではドラキュラが登場せず、コウモリだけが画面中を飛び回る。軌道が不規則で、複数が同時に急降下してくるため、回避と攻撃を同時に行う必要がある。 コツは、コウモリが動き出す前に画面中央やや下を陣取り、上昇と下降のリズムを読むこと。攻撃を早く出しすぎると空振りし、遅れると衝突するため、敵の影を見てタイミングを計るのがポイントである。 このステージをクリアすると画面全体が血に染まり、謎のメッセージが出現する。いわば“プレイヤーへの祝福”だが、演出としても異様な美しさがある。心理的な満足感と達成感を得られるステージである。

● スコア稼ぎのコツ ― 善行ボーナスを最大化せよ

スコアを効率よく稼ぐには、単純に敵を倒すだけではなく「守る行動」に焦点を当てることが重要だ。通行人を守るほどボーナスが増える仕様を逆手に取り、意図的に敵を誘導して吸血鬼化を防ぐプレイが有効。 また、城門を開けるタイミングに合わせてコウモリを撃墜すると、ボーナス得点+麻痺状態+クリアの三重効果が得られる。ハイスコア狙いではこの“同時成立”を意識することが必須だ。 他にも、十字架が戻るときに敵を再度倒す「ダブルヒット」を積極的に狙うこと。成功するとスコア効率が飛躍的に上がる。敵の動きを予測して位置取りを固定する訓練を積むことで、安定して高得点を出せるようになる。

● 心理的攻略 ― 恐怖に支配されないメンタル

『ドラキュラハンター』は、静寂と緊張感が支配するホラー作品でもある。BGMがないため、わずかな効果音や敵の動きが強く意識に残る。とくに美女の棺に敵が近づくときの“焦燥感”は強烈で、冷静さを失いやすい。 そのため、メンタルの安定も攻略の一部といえる。焦ったら一呼吸おき、敵の出現パターンを冷静に確認する。ミスをしても動揺せず、一定のリズムを維持することが高スコアへの道である。 本作は単なるアクションではなく、プレイヤーの精神力をも試すゲームだ。恐怖と緊張の中で“聖職者としての使命感”を貫くことが、真のドラキュラハンターへの道なのである。

■■■■ 感想や評判

● 当時のプレイヤーが受けた強烈な第一印象

1980年当時、アーケードゲームといえば『パックマン』や『ギャラクシアン』といった明るくポップな色調の作品が主流だった。その中で『ドラキュラハンター』の筐体を初めて見たプレイヤーは、暗い背景と赤一色の敵キャラクター、そして「牧師が十字架を投げる」という宗教的なテーマに衝撃を受けたという。 当時のプレイヤーの証言によれば、「静かなのに怖い」「吸血鬼に襲われる通行人を助ける緊張感が忘れられない」など、他のゲームでは感じられなかった“張り詰めた空気”を強く印象づけていた。BGMが一切存在しないことも、恐怖を増幅させる要素だった。コインを入れるとすぐに不穏な静寂に包まれ、プレイヤーはまるで聖職者としての責任を背負わされるような錯覚に陥ったという。

● ゲームセンターでの存在感 ― マイナーながら口コミで広まる

『ドラキュラハンター』は大手メーカーのタイトルに比べ、設置台数が圧倒的に少なかった。しかしその希少性が逆に注目を集め、プレイヤーの間では「見たことがある」「遊んだことがある」と語るだけで通ぶれるほどだった。 特に都心部の一部ゲームセンターでは、「噂のホラーゲーム」として常連客の話題に上ることが多く、深夜のプレイが人気だった。暗い照明の中で光る赤いドラキュラの姿や、ゲームオーバー時に浮かび上がる「アーメン」の文字は、恐怖と同時にどこか神聖な美しさを感じさせた。 ゲームセンターの店員の中には「他のゲームよりも滞在時間が長い」と評する人もいた。プレイヤーが慎重に操作し、じわじわとステージを進めていくスタイルが、当時のスピード重視のアクションとは異なる魅力を放っていたのである。

● 雑誌メディアでの扱いと記録の少なさ

残念ながら、『ドラキュラハンター』は当時の主要ゲーム雑誌ではほとんど取り上げられていない。『ゲームマシン』『マイコンBASICマガジン』などにわずかな紹介記事が掲載された程度で、写真やスコア表の記録も非常に限られている。 これはテクノン工業というメーカー自体が小規模で、宣伝力が弱かったことが要因とされる。しかし一部のライターは「恐怖感と操作性の緊張を両立させた異色作」と高く評価しており、業界内では“実験的ホラーアクション”として注目していた関係者もいたという。 記録が乏しいにもかかわらず、後年になってもゲーム史を扱う書籍やブログでこの作品が頻繁に言及されるのは、プレイした者の記憶に強く刻まれた“忘れがたい体験”があるからだろう。

● レトロゲーム愛好家による再評価の波

21世紀に入ると、レトロゲームの再評価が進み、YouTubeやSNS上で『ドラキュラハンター』の存在が再び話題となった。アーケード基板の収集家や復刻研究者の間では、「テクノン工業の代表作」として位置づけられ、映像資料の発掘やリストアが試みられた。 あるコレクターは「このゲームは単なるホラーではなく、宗教的寓話として完成されている」と評し、牧師とドラキュラの対比を“善と悪の象徴的な戦い”として分析している。また、十字架がブーメランのように戻る仕組みは、後年のゲームデザインに通じる先進性を持つと指摘する声も多い。 とくに若い世代のレトロゲーマーにとっては、「失われたゲーム」「伝説級の幻」として憧れの対象になっており、実際にプレイできる環境を求めて展示イベントを訪れる人も増えている。

● 海外での認知と“幻の輸出タイトル”説

『ドラキュラハンター』には海外輸出版が存在したという噂もある。タイトル画面に「BYE!」の文字が表示されるバージョンが確認されており、これは海外向け仕様だった可能性が高いとされている。 海外のレトロアーケードフォーラムでも、「Japanese rare horror arcade from 1980」として紹介され、稀少基板の一つとして注目を集めている。アメリカやイギリスのアーケード愛好家の中には、「音がないのに恐ろしい」「宗教を題材にしたゲームが80年代に存在したことが驚き」といった声も多く、独自の文化的価値が認められている。 一部の海外プレイヤーは、現存する写真を解析し、自作エミュレータで復元を試みるプロジェクトを立ち上げており、ネット上では“幻の復刻”として期待を集めている。

● ゲーム文化史的観点からの評価

ゲーム研究家の中には、『ドラキュラハンター』を「アーケードにおける恐怖演出の起点」として位置づける者もいる。本作以前、プレイヤーに“恐怖”や“緊張”を意図的に感じさせる作品はほとんど存在しなかった。 それまでのゲームは明快なルールと爽快感を重視していたのに対し、本作は「人間が吸血鬼に変わる」「守るべき存在を救えないとゲームオーバー」という“負の感情”を積極的に取り入れている。これは後年のホラーアクションやサバイバルゲームの原型にもつながる設計思想だ。 また、主人公が牧師という点も注目される。暴力ではなく“信仰の力”を象徴する十字架を武器にする構図は、宗教的テーマを娯楽に転化した初期の試みであり、当時としては非常に大胆だった。後に『悪魔城ドラキュラ』や『シャドウゲイト』などが成功を収めた背景には、このような先駆作の存在があったといえる。

● 現代のファンが語る“唯一無二の体験”

現代のプレイヤーが『ドラキュラハンター』を語る際、多くの人が口を揃えて言うのは「怖いのに、もう一度やりたくなる」という感覚だ。難易度が高く理不尽に感じる部分もあるが、それ以上に緊張感と達成感のバランスが絶妙で、一度成功すると忘れられない快感が残る。 また、ストーリーを直接語らずに“画面上の出来事”だけで世界観を伝える演出が、プレイヤーの想像力を刺激する。グラフィックの制約が多い時代だったからこそ、想像の余白が恐怖を増幅させていたのだ。 SNS上では、「今プレイしても古びない構成力」「ホラー×アクションの原点」といったコメントが並び、知られざる名作として紹介する投稿が後を絶たない。動画投稿者の間でも「プレイ映像を入手できたら一躍注目される」と語られるほどで、いまだに多くのファンを惹きつけ続けている。

● 総評 ― 小さなメーカーが生んだ永遠の影響

『ドラキュラハンター』は、商業的成功を収めたわけではない。しかし、当時のアーケード文化において「恐怖」「宗教」「守る」という三つの要素を融合させたその革新性は、今も語り継がれている。 大手ではなく中小メーカーが、限られた資源の中でここまで独自性のある作品を作り上げたこと自体が驚異的であり、後のゲームデザインに多くのヒントを残した。牧師が十字架を掲げ、闇の中で悪を討つというテーマは、単なる娯楽を超えて“象徴的物語”として機能している。 多くのプレイヤーが「また会いたい幻のゲーム」として心に残しているのは、その根底に“人間の恐れと祈り”が描かれていたからにほかならない。

■■■■ 良かったところ

● 十字架のブーメラン攻撃 ― シンプルにして奥深い設計

『ドラキュラハンター』が特に高く評価されたのは、攻撃手段として採用された“十字架”のブーメラン挙動である。 直線的に飛ぶのではなく、投げた後に戻ってくる軌道を持たせたこの設計は、単なる射撃アクションに戦略的な思考を与えた。敵との距離を測り、戻りのタイミングを利用して連続ヒットを狙う――そうした「攻撃を組み立てる面白さ」は、当時の他のアーケード作品にはなかった。 さらに、戻ってくる十字架は“信仰の象徴”としての意味も重なり、プレイヤーが投げた信仰心が再び自らに返ってくるという寓意的な構図にも見える。この美しい設計は、のちに『悪魔城ドラキュラ』シリーズなどが採用した“ホーリーブーメラン”系の武器デザインの原点と評されることもある。 プレイヤーの技量がそのまま結果に反映される設計であり、単純操作ながら飽きが来ない深さを備えていた。

● 「守る」という目的が生んだ独特の緊張感

一般的な1980年代初期のアクションゲームは、「敵を倒す」「スコアを稼ぐ」といった攻めのプレイが主流だった。しかし『ドラキュラハンター』は「守る」ことを軸に据えた点で異彩を放つ。 画面下部の美女を守りながら戦うという構造が、プレイヤーに常に二重の意識を求める。上空から迫るドラキュラを倒す一方で、下層に迫る危機を察知しなければならない。この“上下同時思考”が生み出す緊張感こそ、本作最大の魅力のひとつである。 さらに、通行人の存在がその緊張を倍増させた。彼らは単なるスコア要素ではなく、「救う価値がある命」としてプレイヤーの道徳心を刺激する。敵を全滅させるよりも、人々を守る行動こそが高得点につながるという構造は、善意と報酬をリンクさせた先進的なデザインだった。 “善行に報いるシステム”という概念が、当時すでにこのゲームで形になっていたのは驚嘆に値する。

● 無音の恐怖演出 ― サウンドを排した独自の美学

『ドラキュラハンター』にはBGMが存在しない。通常であればこれは欠点とされるが、本作の場合は逆に“無音”が緊張を極限まで高める演出として機能していた。 画面から流れるのは、十字架の発射音と敵が倒れるときの効果音のみ。その静寂の中で、コウモリの羽音や敵の接近を想像させるプレイヤーの心理が恐怖を膨らませる。 まるでホラー映画のサイレントシーンを体験しているような錯覚を生み出し、当時のゲーセンでは「音がないのに怖い」という感想が多く聞かれた。 これにより、プレイヤーは聴覚ではなく“予感”で敵を感じ取るようになり、結果として集中力が研ぎ澄まされていく。限られた基板性能を逆手に取った、稀有なサウンドデザインの成功例といえる。

● 独創的なステージ演出と達成感の演出力

ステージクリア時にドラキュラ城が炎上し、コウモリがボーナススコアを表示しながら飛び回る演出は、当時のプレイヤーに強烈な印象を与えた。 背景が炎に包まれ、コウモリが舞う姿は、まるで悪の滅亡と浄化の象徴のように見え、プレイヤーは自らの行為に正義感を感じることができた。 さらに7面ごとに登場する“コウモリ専用ステージ”の存在も好評だった。画面全体が血に染まり、奇妙なメッセージが現れるその演出は、プレイヤーに「この世界にはまだ何かがある」と思わせる余韻を残した。 ただスコアを競うだけでなく、プレイ体験そのものにストーリー性を与えていた点が、本作の芸術的価値を高めている。

● リスクと報酬の設計 ― シビアだが公正なゲームバランス

高得点を得るためにはリスクを取る必要がある。特にコウモリを至近距離で撃ち落とすことで得られる1000点と“全敵麻痺”の効果は、危険を冒す勇気を促すシステムだった。 このリスク報酬バランスが見事に機能しており、プレイヤーは「安全に進めるか」「高得点を狙うか」という判断を常に迫られた。結果として、プレイヤーごとに戦略が異なる多様なプレイスタイルが生まれた。 ゲームバランス自体も非常に緻密で、敵の動きや門の開閉タイミングなどが理不尽にならない範囲で緊張を保っている。難しいが、努力すれば確実に上達を実感できる――この“公正な難しさ”こそ、アーケード黄金期の理想形とも言えるだろう。

● 宗教的モチーフの表現と物語性の深さ

“牧師が十字架で悪を祓う”という設定は、当時の日本のゲームとしては極めて珍しかった。多くのゲームがSFやスポーツを題材にしていた中で、宗教を正面から描いたのは異例である。 しかもその扱い方が慎重かつ象徴的で、説教臭さがない。プレイヤーは信仰や教義を語ることなく、ただ十字架を投げるという行為そのもので“祈り”を体験する。これが感情的な没入を生み出している。 また、ゲームオーバー時に表示される「アーメン」という文字や、昇天する美女の演出は、まるで祈りの終焉を見届けるような荘厳さがあり、多くのプレイヤーがこのシーンを“ゲーム史上最も印象的な終わり方の一つ”と語る。 限られたドット表現と文字情報だけで深い象徴性を描き出した点は、まさに職人技だった。

● 見やすいキャラクターデザインと直感的なUI

1980年代初期のアーケードゲームでは、キャラクターの区別がつきにくい作品も多かったが、『ドラキュラハンター』は配色とシルエットのバランスが絶妙だった。 牧師は明るい色で描かれ、敵のドラキュラは赤系統、通行人は中間色と、それぞれの役割が一目で分かる。プレイヤーが混乱せずに状況判断できるこのデザイン性は、後の固定画面アクションの基本形を先取りしていたといえる。 UIも非常にシンプルで、スコア表示と残機、ステージ番号のみ。余計な情報を排除した構成が、ゲームの没入感を高めていた。結果として、プレイヤーは“自分と敵の関係”だけに集中でき、緊迫した戦いがさらに鮮明に感じられた。

● 総評 ― 小さな奇跡を成し遂げた初期アーケードの逸品

『ドラキュラハンター』の良かった点を総括するなら、それは“限界の中で生まれた創意工夫の結晶”である。 大規模な予算もチームも持たないテクノン工業が、演出・ゲームデザイン・操作感すべてに独創的な要素を詰め込み、1980年という黎明期に挑戦的な一作を完成させた。 システム面の完成度、世界観の統一、そして恐怖と祈りが同居する空気感――どれを取っても、当時の水準を超えていた。 現在の視点で見ても、ホラーアクションというジャンルを形作るうえで無視できない存在であり、“マイナーだからこそ輝く一作”として多くのレトロファンの心に残り続けている。

■■■■ 悪かったところ

● 音楽の欠如がもたらした“静寂の限界”

『ドラキュラハンター』の最大の弱点としてまず挙げられるのが、「BGMが一切存在しない」という点である。 本作では“静寂が恐怖を際立たせる”という演出意図があったが、実際のプレイヤーからは「長時間プレイすると単調に感じる」「緊張が持続しすぎて疲れる」という声も少なくなかった。 効果音のみで構成されたゲーム空間は独自性がある反面、没入を維持するにはやや抑揚に欠け、テンションの切り替えが難しかった。とくに長期プレイを続けるゲーマーにとっては、音のバリエーションが少ないことがプレイ意欲を削ぐ要因となった。 また、当時すでに『クレイジー・クライマー』や『ラリーX』など音楽演出を取り入れた作品が登場しており、比較されることで「地味な印象」と評価されることも多かった。

● 操作レスポンスの鈍さと硬さ

操作面でも批判の声はあった。十字架の投擲が単発であり、戻ってくるまで次を投げられない仕様は、戦略性と引き換えにテンポを損ねる要因となっていた。 攻撃間隔の制限により「反応しても攻撃できない」場面が多発し、アクションゲームとしての爽快感が薄いと感じるプレイヤーもいた。 とくに敵のスピードが上がる中盤以降では、操作のワンテンポ遅れが命取りになるため、初心者には非常に敷居が高かった。 この“ややもっさりとした操作感”は、1980年代初期のハード性能による制約が大きいが、それでも「あともう少し軽快さがあれば」という惜しむ声は多い。 一方で、このテンポが逆に“緊張感の維持”に寄与していたという見方もあるが、純粋なアクション性を求める層には不評だったのは否めない。

● 難易度の不均衡 ― 理不尽さと理性的な設計の間

本作はステージ進行に応じて敵の数と速度が劇的に上がる。前半こそ穏やかだが、5面以降は画面がほぼ敵で埋まり、避けることすら困難になる。 さらに、ドラキュラの出現位置や通行人の配置がランダム性を帯びているため、運要素が強く、再現性の低い展開が多かった。 「実力ではなく偶然でやられる」と感じる場面が多く、上達を実感しにくいとの意見もある。 また、美女が襲われるまでの時間が短く、救出のチャンスが極めて限られていたため、せっかくの“守る”システムが理不尽さに感じられることもあった。 ゲームデザインとしては挑戦的だったが、難易度調整という点ではバランスがやや荒削りで、もう少し段階的な設計が望まれた作品でもある。

● 視覚的な単調さと表現力の限界

グラフィック面でも課題はあった。 背景が常に暗く、色彩のバリエーションが少ないため、長時間のプレイでは視覚的な疲労が大きかった。敵キャラクターも基本的に単色描写で、ステージによる変化が少なかったため、「どの面も同じように見える」という印象を受けるプレイヤーが多かった。 また、炎上演出や昇天シーンなど印象的な部分はあるものの、ドットアニメーションの動き自体は硬く、時代的な制約を感じさせた。 もしもう少し多彩な背景や照明効果が加えられていれば、同じホラーでも没入度は大幅に向上しただろう。 1980年当時の基板性能では限界があったとはいえ、“雰囲気ゲー”としての完成度を突き詰めきれなかった点は惜しまれる。

● 一部仕様の説明不足 ― 初見殺しの罠

『ドラキュラハンター』には、説明書やチュートリアルが存在しなかった。そのため、初めてプレイする人は何をすればよいか分からないままゲームが進行してしまうケースが多かった。 特に“ドラキュラ城の門が開いているときに十字架を撃ち込むとクリア”というルールは、プレイヤー自身が試行錯誤して発見するしかなかった。 通行人がドラキュラに襲われて変化する要素も説明がなく、初見では「味方を攻撃してしまう」など誤操作が頻発した。 こうした不親切さは、アーケードという短時間プレイ前提の環境において致命的で、初心者離れを招いた一因でもある。 後年のレビューでは「初回プレイの10秒でゲームオーバー」「ルールを理解する前にやられる」というコメントも散見され、学習曲線が急すぎるとの評価が定着している。

● 牧師のモーションと当たり判定の不安定さ

当たり判定に関しても、一部プレイヤーから疑問の声が上がっていた。 牧師キャラクターのヒットボックスがやや広めに設定されており、敵と接触していないように見えてもダメージを受けるケースがあった。 また、十字架の戻り判定も一方向に偏りがあり、端の方では敵に当たらないことがあるなど、判定処理が不安定だった。 こうした細部のチューニング不足が、理不尽な被弾感を生み、ストレス要因となっていたのは否定できない。 とはいえ、この「不完全さ」が本作特有の緊張感や偶然の面白さを生んでいたという逆説的な評価もあり、完全な欠点とは言い切れない側面もある。

● マイナーゆえの不遇 ― 広がらなかった評価の輪

ゲーム内容とは別に、販売・流通面での問題も大きかった。 テクノン工業は小規模メーカーであり、宣伝活動に十分な資金を割けなかったため、製品の存在自体が一般のプレイヤーに届きにくかった。 そのため、名作でありながらも多くの人に知られる機会がなかった。基板流通量が少ないため、現在では実機を入手するのも困難で、結果的に知る人ぞ知る“幻の作品”となってしまった。 この状況は、当時のゲーム業界における“資本の壁”を象徴しており、才能ある小メーカーが埋もれてしまう現実を浮き彫りにしている。 プレイヤーからは「もっと多くの人が遊べていれば名作になっていた」という惜しみの声が多く聞かれる。

● 現代的視点で見たときの古さと制約

2020年代以降、復刻を望む声が増えた一方で、現代のプレイヤーが触れると不満を感じる部分もある。 操作の硬さや画面遷移の単調さ、ランダム性の強さなどは、現在のゲーム設計基準では粗く見えてしまう。 特に「死んだら最初から」というアーケード特有のループ構造は、現代のユーザーには不親切に映るかもしれない。 しかし、この“厳しさ”こそが当時の達成感を支えていたことを考えると、一概に欠点とは言えない。 むしろ、時代が進むことで本作の“古風な挑戦心”が際立って見えるようになり、懐かしさとともに再評価される要素にもなっている。

● 総評 ― 未完成の名作が残した課題

『ドラキュラハンター』は間違いなく野心的な作品だったが、その分だけ粗削りな部分も多く残った。 音楽の欠如、操作の硬さ、難易度の不安定さなど、当時の技術力と経験不足が露呈している。しかし、それらは“挑戦の証”でもあり、テクノン工業がリスクを恐れず新しい試みをした証拠でもあった。 完成度という観点では大手作品に及ばなかったものの、他に代えがたい雰囲気と個性を放っていたことは間違いない。 その不完全さが逆に“人の手によって作られた温度”を感じさせ、今でもマニアの心を掴んで離さない。 言い換えれば、『ドラキュラハンター』の欠点は、同時に“時代の証言”でもあるのだ。

[game-6]■ 好きなキャラクター

● 主人公・牧師 ― 静かな勇者としての象徴

『ドラキュラハンター』の中心的存在である牧師は、プレイヤーの分身でありながらも、単なるゲームキャラクターの枠を超えた“信仰と勇気の象徴”として語り継がれている。 一言も発さず、表情も持たない彼の姿は無個性に見えるが、その沈黙こそがプレイヤーに想像の余地を与えていた。 敵が迫る中で、彼は十字架を掲げて立ち向かう――その姿はまるで古典ホラー映画の聖職者のようであり、多くのファンが“無言のヒーロー像”として愛着を持った。 また、彼の攻撃動作には決意のような重みがある。軽快に飛び回るのではなく、地に足をつけて祈るように十字架を放つ。ブーメランのように戻る十字架を静かに受け止める仕草は、どこか儀式的であり、プレイヤーを“悪と戦う聖人”の気分にさせた。 現代のゲームのような派手な演出がなくとも、牧師の存在感は圧倒的であり、そのシルエットだけで物語を語るほどの魅力を放っていた。

● レッドドラキュラ ― シンプルにして不気味な恐怖の象徴

敵キャラクターの中でも最も印象的なのが、画面を支配する“レッドドラキュラ”である。赤一色で描かれたシルエットは、血と暴力を象徴するかのように強烈で、シンプルなドットにもかかわらず強い存在感を持つ。 その動きは決して速すぎず、しかし常にプレイヤーを圧迫するような粘着質な挙動を見せる。追われるというより“見張られている”ような感覚があり、多くのプレイヤーがこの敵に心理的な恐怖を覚えた。 特に特徴的なのは、通行人と接触した際の変化である。レッドドラキュラが人間に食いつく瞬間、短いフラッシュ演出とともに新たな吸血鬼が生まれる。この“増殖する恐怖”は、当時のゲームには珍しいシナリオ的演出であり、プレイヤーに緊張と焦燥を与えた。 見た目も動作も単純なのに、背筋が凍るような存在感を持つ――それがレッドドラキュラというキャラクターの最大の魅力である。

● コウモリ ― 恐怖と報酬の象徴的存在

『ドラキュラハンター』において、コウモリは単なる雑魚キャラではない。 彼らはステージを支配する“運命の使者”のような存在であり、登場するたびにプレイヤーの心拍数を上げる。コウモリは牧師と横座標を合わせて急降下し、避けられなければ即死。しかし、至近距離で撃ち落とせば高得点とボーナスが得られる――つまり、恐怖と報酬が紙一重で結びついているのだ。 多くのファンはこのリスクとリターンのバランスに魅了された。怖いのに近づきたい、危険なのに狙いたい――そんな矛盾した感情を掻き立てるデザインは、心理的な中毒性を生んでいた。 また、ステージクリア時にコウモリがボーナススコアを掲げて飛び回る演出も印象的で、彼らが単なる敵ではなく“物語の語り部”的な役割を担っているようにも見える。 プレイヤーの間では「コウモリを制する者がこのゲームを制す」と言われるほど、象徴的な存在となっていた。

● 通行人 ― 人間らしさと悲劇性を象徴するキャラクター

通行人キャラクターは一見地味だが、本作のドラマ性を支える最重要要素である。 彼らは何の武器も持たず、ただ街を歩くだけの存在。しかし、レッドドラキュラに触れられた瞬間、吸血鬼へと変わってしまう。その無力さと運命の残酷さが、プレイヤーの心を強く揺さぶった。 プレイヤーの多くは、敵を倒すよりも“通行人を守る”ことに使命感を覚えるようになり、結果的にゲームが道徳的・感情的な意味を持つようになった。 また、通行人が多く残っているとボーナス点が加算されるシステムは、単なるスコア稼ぎ以上の心理的満足感を与えた。「守ることで報われる」という体験は、1980年当時としては非常に先進的だった。 通行人はプレイヤーの良心を映す鏡であり、このゲームが“人間を描いたアクション”として語り継がれる理由の一つでもある。

● 美女 ― 美と儚さを兼ね備えた象徴的存在

画面下部に眠る美女は、本作の象徴的存在であり、物語の核心とも言える。 彼女はプレイヤーが守るべき存在として配置されているが、同時に“救いと喪失”の象徴でもある。ドラキュラに襲われるとゲームオーバーとなり、画面には「アーメン」の文字とともに彼女が昇天する演出が流れる。 このシーンは多くのプレイヤーにとって忘れられない瞬間であり、「ゲームなのに心が痛くなる」「祈るような気持ちになる」という声が当時から寄せられていた。 美女が最後に昇天する姿は、まるでプレイヤーの戦いが報われなかったことを象徴するようで、悲しくも美しい余韻を残す。 彼女の存在があることで、単なるスコアゲームが“人間ドラマ”へと昇華しており、ファンの間では「彼女こそ『ドラキュラハンター』の魂」とも言われている。

● ピンク/イエロードラキュラ ― 善悪の境界をぼかす存在

通行人が吸血鬼化した後の姿であるピンクドラキュラやイエロードラキュラは、本作における“悲劇的存在”としてプレイヤーの記憶に残った。 彼らはもともと人間だったため、倒すことに罪悪感を覚えるプレイヤーも多く、「倒さなければならないのに、どこか切ない」という感情が芽生える。 これは単なる敵キャラではなく、“人間が怪物になる恐怖”を象徴しており、プレイヤーに対して「本当の悪とは何か?」を問いかける構造になっていた。 この道徳的なジレンマが、他のアクションゲームにはない深みを与えており、ファンの間では「倒すのが一番つらい敵」として語られている。 視覚的にも彼らのカラーリングは印象的で、赤一色の中に差し込まれた淡いピンクや黄色が、異様な哀しさを演出していた。

● ファンに愛された理由 ― 無言のキャラクターたちが語る物語

『ドラキュラハンター』に登場するキャラクターたちは、どれも声を持たない。セリフもなく、表情も描かれない。 それでもプレイヤーは、牧師の祈り、通行人の恐怖、美女の儚さを感じ取る。わずかな動きと配置、そして静寂によってキャラクターが“生きている”と錯覚させるその演出力は、当時としては異常なまでに繊細だった。 プレイヤーが自分の想像で補いながら物語を感じる――この体験が、本作を単なるアクションではなく“信仰と人間ドラマの寓話”に昇華させている。 ファンの多くは「どのキャラも善悪を超えた存在」と評し、敵でさえどこか哀愁を帯びていると語る。そうしたキャラクター造形の奥深さこそ、『ドラキュラハンター』が時を越えて語り継がれる理由のひとつである。

● 総評 ― 無言の群像劇としての完成度

『ドラキュラハンター』のキャラクターたちは、言葉を持たないにもかかわらず、それぞれが強い印象を残す。 牧師の静かな闘志、レッドドラキュラの狂気、通行人の哀しみ、美女の救済――それらが1画面に共存することで、プレイヤーは“善と悪、祈りと恐怖”のドラマを体感する。 派手なストーリーがなくとも、彼らの存在だけで十分に物語が成立しており、これが本作最大の芸術的魅力である。 その結果、多くのプレイヤーが「キャラクターを通じて時代を感じる」「80年代ゲームの魂が詰まっている」と語り、今もなお“無言の登場人物たち”への敬意を抱き続けている。

[game-7]■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

● 1プレイ100円 ― 当時の標準価格で登場

1980年に登場した『ドラキュラハンター』のプレイ料金は、当時の一般的なアーケードゲームと同様に「1プレイ100円」で設定されていた。 当時のゲームセンターでは、100円で2~3分ほどのプレイ時間が平均であり、本作も例外ではなかった。ただし、難易度が高く初見殺しの要素が多いため、1プレイあたりの実質プレイ時間が短く感じられることも多かった。 それでも、最初のステージでゲームオーバーになると“特別サービス”としてクレジットが1回分追加されるというユニークな救済処置が存在した。この仕様は多くのプレイヤーに「もう一度挑戦してみよう」という意欲を与え、ゲーセン常連客の間でちょっとした話題になった。 当時としては珍しい“リトライ特典”の存在は、メーカーのプレイヤー思いな設計姿勢を感じさせ、後年のリプレイ文化の先駆けとする評価もある。

● テクノン工業の宣伝活動 ― ほぼ口コミ頼りの拡散

テクノン工業は大手メーカーと異なり、広告予算をほとんど持たなかったため、宣伝は非常に限定的だった。 ゲーム雑誌や新聞広告への出稿は確認されておらず、主な情報源は「営業担当が直接アーケード運営者に売り込む」形式だったという。 そのため、『ドラキュラハンター』は一部地域でのみ稼働し、東京・大阪・名古屋など都市圏を中心に細々と広まった。地方ではほとんど流通しておらず、「名前だけは知っているけど遊んだことがない」というプレイヤーが多数を占めていた。 しかし、プレイヤー間での口コミ効果は高く、ゲームセンターで偶然見かけた人が「静かなのに怖いゲームがある」と仲間に伝えることで、じわじわとその名が広まっていった。 宣伝がほとんどなかったにもかかわらず語り継がれた理由は、ひとえに“体験した人の記憶に深く残る個性”があったからだろう。

● 他作品との比較 ― 異色の雰囲気で注目を集める

同時期のアーケード市場では、『クレイジー・クライマー』(日本物産)や『ラリーX』(ナムコ)など、明快でテンポの良い作品が大ヒットしていた。 その中において、『ドラキュラハンター』は雰囲気・テーマ・テンポのすべてが異質だった。 「静寂」「恐怖」「宗教」「守る」というキーワードは、1980年当時のアーケードにおいて前例がほとんどなく、逆にその独特さがプレイヤーの印象に残った。 特に“夜の教会と炎上する城”という演出は当時の基板では珍しい演出であり、ゲーセンの暗い空間にマッチしていた。ゲームそのものが環境演出の一部のように機能し、「一種のホラー体験として忘れられない」と語る人も多かった。 この異色さが“B級名作”的な人気を得る要因となり、マニア層の間では「勇気のある挑戦作」として語られた。

● ゲームセンター運営者からの評価

運営側の視点では、『ドラキュラハンター』は設置のしやすさと維持の簡便さで評価されていた。 基板サイズが小さく、キャビネットも標準タイプに対応していたため、スペースを取らずに設置できた。また、BGMがないことから騒音が少なく、混雑する店舗でも音量バランスを気にせず置けたという利点があった。 ただし、プレイヤーの離脱率が高く、連続プレイが発生しにくかった点は商業的にマイナスだった。 「難易度が高すぎて1クレジットで終わってしまう人が多かった」「初見で理解できない人がすぐ去る」という声も多く、短期的な売上面では苦戦を強いられた。 しかし、コアなプレイヤー層はその挑戦的な難易度を気に入り、長期的にリピートする傾向が強かったため、「固定ファンが支えるニッチな作品」として扱われた。

● 人気のピークと“幻化”の経緯

1980年後半、わずかながら注目を集めた『ドラキュラハンター』だったが、翌年以降の急速なアーケード進化の波に飲まれて姿を消していく。 翌年には『ドンキーコング』『ギャラガ』『ゼビウス』といった大作が続々登場し、派手なグラフィックや音楽を備えた作品が主流になった。 そのため、『ドラキュラハンター』のような静かなホラーアクションは時代の潮流に合わず、ほとんどの筐体が撤去されていった。 設置期間が短かったこともあり、1982年頃には“実機を見たことがないゲーム”として語られるようになる。これが後に“幻のアーケード作品”と呼ばれる要因の一つである。 ただし、その希少性がコアファンのコレクション熱を刺激し、90年代には秋葉原の中古基板店で高額取引されたこともある。確認された現存基板はごくわずかで、希少価値は年々高まっている。

● 『ゲームセンターあらし』での登場と知名度上昇

本作が広く知られるきっかけとなったのは、漫画『ゲームセンターあらし』である。 作中に“牧師がドラキュラと戦う謎のゲーム”として登場し、その描写がファンの間で「実在するのか?」と話題になった。 実際に『ドラキュラハンター』がモデルであったとされ、これによって作品名が一気に知られるようになった。 当時の少年誌に掲載された漫画からゲームを探し出すという逆輸入的な流れが生まれ、後のレトロゲーム探求文化の火付け役のひとつとなったといえる。 この出来事がなければ、『ドラキュラハンター』は完全に忘れられていたかもしれない。

● 現代の再評価とイベント展示

21世紀に入り、レトロゲームイベントや資料館で“失われたアーケードゲーム”として取り上げられるようになった。 特に秋葉原や大阪・日本橋のレトロゲーム展示会では、基板映像や開発資料の一部が公開され、往年のファンから歓声が上がった。 また、YouTubeやSNSでは「もし復刻されたら遊んでみたいゲーム」「ホラーアクションの元祖」といった声が多く、海外のファンからも問い合わせが寄せられるほどである。 復刻版の正式リリースは今のところ実現していないが、エミュレータによる再現やファンメイドのリマスター化が進行中であり、1980年代のアーケード文化を象徴する“再発見対象”として熱い注目を集めている。 近年では“レトロホラーウィーク”などのイベントで紹介される機会も増え、「静寂の恐怖を生んだ伝説的作品」として語られている。

● 総評 ― 静かに輝いた異端のアーケード作品

『ドラキュラハンター』は、商業的には小さな成功に留まったものの、アーケード史において確かな存在感を残した。 宣伝も少なく、派手さもない作品が、40年以上経った今でも語り継がれていること自体が、その完成度と独創性の証明である。 1プレイ100円で体験できた“恐怖と祈りの物語”は、単なる娯楽を超えた何かをプレイヤーに残した。 静寂を恐怖に変え、限られた表現力で人間の善悪を描いたこの作品は、アーケードゲームの原点にある「体験の純粋さ」を今に伝える貴重な一例である。 テクノン工業という小さなメーカーが残した一筋の奇跡――それが『ドラキュラハンター』の本質的な魅力であり、今日に至るまで愛され続ける理由である。

[game-8]