ファミコン フラッピー(ソフトのみ) FC 【中古】

【発売】:デービーソフト

【開発】:デービーソフト

【発売日】:1985年6月14日

【ジャンル】:アクションパズルゲーム

■ 概要

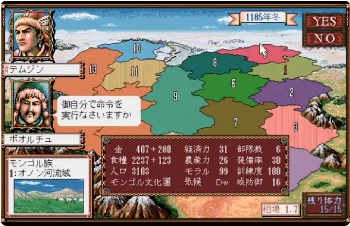

デービーソフトが贈るファミコン初期の知的アクションパズル

1985年6月14日、デービーソフトによって発売されたファミリーコンピュータ用ソフト『フラッピー』は、当時のアクションゲームの潮流とは一線を画した、思考力とタイミングを問うパズルアクションとして登場した。派手なアクションやスピード感よりも、頭脳戦に重きを置いた設計が特徴であり、プレイヤーは小さな黄色いキャラクター「フラッピー」を操作して、ステージ内に配置された「青い石(ブルーストーン)」を指定された位置へと運び込むことを目的とする。

一見すると単純なルールだが、プレイを始めて数分でその奥深さに気づく。ステージには落下する石、動き回る敵、限られた移動スペースといった要素が緻密に配置されており、プレイヤーはアクション性と論理的思考の両立を求められる。まさに“頭で遊ぶアクションゲーム”という言葉がふさわしいタイトルである。

200面以上の圧倒的ボリュームと多彩な構成

『フラッピー』の特徴としてまず挙げられるのが、その膨大なステージ数である。

通常ステージ200面に加え、5面ごとに出現するボーナスステージ40面が存在し、合計240面という驚異的なボリュームを誇っていた。これは当時のファミコンソフトとしては異例の規模であり、単なるアクションゲームを超えた「長期的な挑戦」をプレイヤーに与えてくれる内容だった。

ボーナスステージではフラッピーが無敵となり、制限時間内に敵をできるだけ多く倒してスコアを稼ぐ形式が採用されている。緊張感のある通常ステージとは異なり、ストレスを解消するような爽快さを味わえる構成で、ゲームのリズムを保つアクセントとして機能していた。

また、各ステージは単純なコピーではなく、ひとつひとつが緻密な設計思想のもとに作られている。プレイヤーが新しいテクニックを学ぶタイミングに合わせて、自然に応用を求められるよう設計されており、ステージ構成そのものが「チュートリアル兼実戦」の役割を果たしている点も秀逸だ。

かわいらしさと知的さが融合した世界観

登場キャラクターのデザインは、どこか牧歌的で親しみやすい。主人公のフラッピーは、丸みを帯びた体型にヒヨコのような黄色い外見を持ち、見ているだけで癒されるような存在感を放つ。一方、敵キャラクターたちも個性的で、赤いカニのような「エビーラ」、角を生やした「ユニコーン」など、どれもユーモラスな造形をしている。

ゲーム全体の雰囲気は「優しい見た目に隠された高難易度」という絶妙なバランスを保っており、可愛らしい見た目に油断したプレイヤーがあっさりとやられてしまうことも少なくない。

また、ステージ開始時には、残機表示のフラッピーが1匹降りてきて、クリア後には列の右端に戻るという、遊び心に満ちたアニメーションが挿入される。このような小さな演出の積み重ねが、当時のプレイヤーに「温かみのあるゲーム体験」を印象づけた。BGMも明るくリズミカルで、ステージの雰囲気に寄り添う形で構成されている。

シンプルルールに潜む複雑な戦略性

『フラッピー』の魅力は、ルールが単純であるにもかかわらず、プレイヤーが発見できる戦略が無限に広がっている点にある。

ブルーストーンを目的地へ運ぶという基本目的は変わらないが、そのためにはブロックの押し方、落下タイミング、敵の誘導、そしてキノコを使った眠り戦法など、複数の思考を同時に行う必要がある。

特に特徴的なのが「半キャラ単位の移動とブロック挙動」だ。フラッピーやストーンはマス目単位ではなく、半マス(半キャラ)単位で動くため、微細な位置調整が可能になっている。これにより、「わずかにずらす」「ギリギリで押す」「落下を遅らせる」といった細やかな戦術が成立する。

たとえば、ストーンを押した瞬間に下に足場があれば落下しないという物理法則を利用して、敵を閉じ込めたり、ストーンを中継地点にして渡るなど、知恵と反射神経が同時に求められるプレイが展開される。この繊細な操作性こそが『フラッピー』のゲーム性を支える中核であり、単純なアクションでは得られない「論理的な爽快感」を生み出している。

魅力的な登場キャラクターとゲーム要素

フラッピー:プレイヤーが操作する主人公。石を押したり、キノコを投げて敵を眠らせる能力を持つ。

ブルーストーン(ブルークリスタル):ゲームの目的となる青い石。指定のエリアまで運ぶとステージクリア。

ブラウンストーン(岩のブロック):邪魔をしたり、敵を潰すことができる破壊可能ブロック。

エビーラ:赤いカニ型の敵。ランダムな動きを交えながらプレイヤーを追う。

ユニコーン:緑色の体と角を持つ敵。後のシリーズでは上下移動タイプも追加される。

催眠キノコ:フラッピーが拾って投げることができるアイテム。敵に命中すると一定時間眠らせることができる。

このように、限られた素材の中で豊富な駆け引きが展開される構成が、『フラッピー』を単なるパズルゲームではなく、創意工夫を促すアクションパズルとして成立させている。

続編と派生作への影響

『フラッピー』はその後、PC-8801やFM-7、X1、MSXなど多数のパソコン機種に移植され、さらにはWindows版『FLAPPY95』として復刻されるなど、長く愛され続けるタイトルとなった。各機種でBGMやステージ構成が微妙に異なり、ファミコン版特有の操作感や演出を懐かしむファンも多い。

このような長寿的展開は、単にゲームとして優れているだけでなく、「思考と達成感」を軸にした普遍的なデザイン哲学があったことを示している。

結果的に『フラッピー』は、ファミコン黎明期における“頭脳系アクションパズル”の先駆けとなり、その後の『倉庫番』『バベルの塔』など多くのパズル系ゲームに影響を与える存在となった。

■■■■ ゲームの魅力とは?

知恵とテクニックが融合する奥深いプレイ体験

『フラッピー』の最大の魅力は、単なる「ブロック運びゲーム」にとどまらない点にある。プレイヤーは、限られた空間と制約の中でブルーストーンをゴールへ運ぶという明確な目的を持つが、その道のりは一筋縄ではいかない。

ステージ内の構造や敵の動き、ストーンの落下タイミングなどが複雑に絡み合っており、一歩の判断ミスが命取りになる緊張感が常にプレイヤーを包み込む。しかも、ステージの序盤ではシンプルだった構成が、後半になるほど立体的かつ論理的に進化していくため、飽きることなく挑戦を続けられるのだ。

たとえば、ストーンを落とす順番を誤るとゴールに到達できなくなったり、敵の動きを利用して橋を作らなければならない場面もある。そうした試行錯誤の積み重ねが「クリアできた時の喜び」を倍増させる。単純に敵を倒して進むアクションとは異なり、フラッピーの世界では知恵と冷静な判断が最強の武器となる。

シンプル操作で無限の戦略が生まれる

操作自体は非常にシンプルだ。十字キーと1つのボタン(キノコ投げ)という構成で、誰でもすぐに遊べる。しかし、その単純さの中に膨大な戦術的可能性が詰まっている。

ストーンを押す角度やタイミング、敵の位置取り、落下速度の調整など、プレイヤーが状況を読み取って動かすたびに新しい解法が生まれる。

とくに「半キャラ単位の挙動」という独自仕様は戦略性を格段に高めており、ブロックをギリギリで止めたり、落ちる寸前に通り抜けるといったテクニックが可能だ。この繊細な操作感がプレイヤーの集中力を刺激し、“考えて動く”快感を味わわせてくれる。

さらに、敵を利用して足場を作る、眠らせて一時的に安全地帯を確保するなど、アクションとパズルが自然に融合した設計が秀逸だ。単に難しいのではなく、「正しい手順を見抜けば必ず解ける」というフェアなルールが徹底されている点も、プレイヤーの信頼を得た理由だろう。

絶妙な難易度曲線と達成感の設計

『フラッピー』のステージ構成は非常に緻密で、最初の10面ほどは基本操作とルールを自然に学ばせるチュートリアル的構成となっている。

しかし、20面を超えるあたりから徐々に歯ごたえが増し、ブロックや敵の配置がプレイヤーの予測力と応用力を試す構造へと変化していく。

一度クリア方法が分かると「なるほど!」と声が出るような、ロジックの美しさが各面に仕掛けられているのだ。

また、各ステージクリア後に表示される「キーワード(パスワード)」によって、途中から再開できる設計も当時としては画期的だった。長大な240面という構成にも関わらず、パスワード制によってプレイヤーは無理なく長期的に遊べる。この利便性と挑戦性の両立は、1980年代半ばのファミコン作品の中でも高く評価された。

音と映像が生むノスタルジックな世界観

『フラッピー』の世界観を語るうえで欠かせないのが、その独特のサウンドとグラフィック演出だ。BGMは短くも印象的なフレーズで構成されており、ステージの緊張感と可愛らしさを両立させている。

敵を倒した時の効果音や、キノコを投げた際の軽快な音、ステージクリア時の爽やかなジングルは、プレイヤーの耳に強く残る。とくにX1版やPC版などではBGMアレンジが異なり、それぞれ独自の味わいがあるが、ファミコン版のチープながらも温かい電子音は、多くの人にとって忘れがたい記憶となっている。

グラフィック面でも、色使いはシンプルだが巧みだ。敵キャラクターや背景の配色が明確に分けられており、視認性が高く、プレイ中に混乱することが少ない。かわいらしさと機能性が両立されたこのデザインは、デービーソフトが持つセンスの良さを感じさせる。

多彩なキャラクターが生むドラマ性

『フラッピー』には派手なストーリーこそないが、各キャラクターの存在感がプレイを豊かにしている。

エビーラは小柄ながらも素早く動き回り、油断するとすぐにフラッピーを追い詰めてくる。ユニコーンは行動パターンが読みづらく、思考停止していると挟み撃ちにされる。敵が単なる障害物ではなく、“動くパズルの一部”として機能している点が、このゲームの面白さを際立たせている。

そして、催眠キノコを当てて眠らせたときの可愛らしい寝姿や、フラッピーがミスした際のコミカルな演出は、プレイヤーの感情をやわらげる。ゲーム全体がどこかユーモラスで、難しさの中にも温かみがある世界観が形成されているのだ。

パズルとアクションの理想的バランス

当時のパズルゲームは「論理重視」か「反射重視」に偏りがちなものが多かったが、『フラッピー』はその中間点を巧みに突いている。

敵の行動を読みながら次の一手を考える戦略性と、タイミングよく動く操作精度の両方が要求されるため、頭脳派もアクション派も楽しめる設計となっている。

とくに中盤以降のステージでは、単に正解を見つけるだけでなく、限られた時間で“正確に実行”する能力が問われる。ここでプレイヤーの思考力と反射神経が融合し、ゲーム体験が一段階深まる。

こうした設計によって『フラッピー』は「静」と「動」の両方の魅力を兼ね備えた稀有な作品として、ファミコン史に名を残すこととなった。

長く遊べる再挑戦性と中毒性

一度クリアしても、もう一度最初から遊びたくなる。これは『フラッピー』が持つ特有の中毒性である。

ステージごとの解法が異なるため、毎回異なる発想を要求され、単調な繰り返しにはならない。また、プレイヤー自身の成長が実感できる構成となっており、昔は解けなかった面を数日後にあっさり突破できることも多い。

この“自分の成長を感じる体験”がリプレイ意欲を掻き立てるのだ。

さらに、当時としては珍しく「スコアアタック」や「最短クリア」を目指す遊び方も可能で、プレイヤーごとに異なる目標設定ができた点も評価が高い。シンプルながらも奥深く、何年経っても色あせない魅力を放ち続けている。

■■■■ ゲームの攻略など

まずは基本操作と目的を正確に理解することから

『フラッピー』の攻略において最も重要なのは、単純な行動を「理詰めで」組み立てていく思考だ。

フラッピーは重力の影響を受けないため、自由に歩き、押す、止まるといった動作を行える。しかし、その分ステージ全体の仕掛けが緻密に設計されており、ほんの一歩の誤りが致命的なミスにつながる。

まずは、ゲームの目的である「ブルーストーンを青い床(ブルーエリア)に運ぶ」ことに集中しよう。焦らずに全体構造を眺め、どのブロックをどの順番で動かすのが最適かをイメージすることが重要である。

序盤は一見簡単に見えるが、進むにつれて「押したブロックが戻せない」「敵が通路を塞ぐ」「キノコを使うタイミングがシビア」といった、一手先を読む能力が求められるようになる。

フラッピーは見た目以上に高度なパズル構造を持っているため、まずは「押す」「落とす」「眠らせる」という3つの行動を場面に応じて切り替えることを体で覚えるのが第一歩だ。

ステージ構造を“俯瞰”して考えるのがコツ

多くの初心者が陥るのが、「目の前のブルーストーンをすぐ押してしまう」ことだ。

しかし『フラッピー』のステージ設計は、ほとんどの場面で先読みを前提に作られている。最初にすべきは、行動ではなく観察である。

画面を見渡して、どのブロックが落ちると他の通路が塞がるのか、敵の動線はどこか、ゴールへの最短ルートを確保できるかを確認しよう。特に中盤以降では「先に敵を眠らせて安全地帯を確保」「わざと石を落として足場を作る」といった逆転的な発想が求められる。

また、ステージを横方向だけでなく縦方向の流れとして捉えるのもポイントだ。上の階層で動かした石が下のステージ構造に影響するなど、縦の連動が意識されている場面も多い。俯瞰的に考えることで、手詰まりを防げる。

敵キャラを“利用”して突破する応用テクニック

『フラッピー』の攻略において、敵は単なる障害ではなく動くギミックとして扱うのが上級者の考え方だ。

たとえば、エビーラやユニコーンは一定の動きをするため、タイミングを合わせれば石の下敷きにして倒すことができる。だが、あえて倒さず、敵を足場として利用する戦法も存在する。

敵がストーンを支えてくれる一瞬の隙を利用して、フラッピーが通過したり別のブロックを押すといったテクニックは、まさに上級者の見せ場だ。

また、催眠キノコを使って敵を眠らせる戦術も非常に効果的だ。

敵を眠らせて動きを止めるだけでなく、眠っている敵の体を足場にしてストーンを押すという応用技も可能。これは半キャラ単位の挙動を理解しているプレイヤーでなければ実行が難しいが、成功したときの快感は格別だ。

このように、敵は倒すか避けるかだけでなく、ステージ攻略の一部として活用することで、戦略の幅が大きく広がる。

半キャラ単位の押し操作をマスターせよ

『フラッピー』攻略の核心は、「半キャラ押し」をどれだけ自在に扱えるかにかかっている。

ブロックは完全に押し込まなくても、半分だけ押した状態で止めることが可能であり、この状態ではブロックが落下しない場合がある。つまり、ほんの半歩の押し込みで道を作ったり、敵を閉じ込めることができるのだ。

この仕組みを理解すると、ステージの攻略法が一気に広がる。

たとえば、落下させるブロックをわざと半キャラずらしてから押し込み、タイミングを調整して別の敵を同時に倒すといった高度なプレイも可能。半キャラ押しは、敵の動きを止めるトリガーとしても有効だ。

上級者は、ブロックを動かすよりも「止める位置」をコントロールすることに重点を置く。押すより“止める勇気”が大事という、逆転的な思考を身につけることが上達への鍵である。

パズル重視ステージとアクション重視ステージの違い

『フラッピー』には大きく分けて2種類のステージが存在する。

ひとつは、石の順番や位置関係を考えて解く「論理型ステージ」。もうひとつは、敵をかわすタイミングや素早い判断を要求する「アクション型ステージ」である。

論理型では焦らず順番を検討し、アクション型では直感的に動く。この両者を使い分けることが攻略の基本となる。

また、中盤からはこの2つのタイプが複合化され、「一度敵を誘導してからパズルを解く」「ストーンを一気に押してから戻る」など、複数の要素を同時に処理する必要が出てくる。

思考と反射のバランスを保つプレイングこそが、フラッピーにおける最大の攻略スキルである。

ボーナスステージの効率的なスコア稼ぎ

5面ごとに出現するボーナスステージは、単なる休憩ポイントではなく、スコアアップの大チャンスだ。

このステージではフラッピーが無敵状態になるため、敵に体当たりして倒すだけで得点が加算される。制限時間内にどれだけの敵を倒せるかが鍵となるが、無駄に動き回ると敵を逃してしまう。

コツは「出現ポイントを把握し、回転ルートを作る」こと。敵の湧き位置を覚え、一定の動線を作って巡回すれば、効率的にスコアを稼げる。

また、敵が重なって出現するタイミングを見計らってまとめて倒すと、連続ボーナスによって得点が跳ね上がる。上級者はこのステージでスコアを倍増させ、ランキングを狙うことも可能だった。

ステージ終了時に表示されるパスワードを忘れずにメモしておくことも忘れないようにしよう。

難関ステージ突破のための思考法

後半の100面以降は、もはや“試行錯誤の連続”である。複数のストーンを同時に動かすタイミングや、敵の誘導を伴う複雑な構成が増えるため、力任せのプレイでは突破できない。

ここで有効なのが「逆算思考」だ。つまり、ゴールに石を置くところから逆にたどって、「最後にどの位置にストーンを残すべきか」「どの敵をいつ眠らせるべきか」を計算していく。

この方法で考えると、見えなかった手順が浮かび上がってくることが多い。

また、ミスを恐れずに実験的に動かすのも大切だ。フラッピーはパズルゲームでありながら、プレイヤーの実験心を奨励する設計になっている。何度も試行錯誤を重ねる中で、理屈ではなく感覚で「こうすれば行ける」という瞬間が訪れる。これこそが本作最大の魅力であり、攻略の核心でもある。

裏技・小ネタで快適にプレイ

ファミコン版『フラッピー』には、いくつかのちょっとした裏技も存在する。

その中でも代表的なのが、特定のステージで「特定の敵を一定時間眠らせたまま放置」すると、BGMが一瞬停止してリセットのような演出が起きるという隠し仕様だ。これは明確なバグではなく、隠しサウンドデモとしてファンの間で知られている。

また、タイトル画面で特定のボタン操作を行うと、スタート時の残機が増えるという噂も当時の雑誌で紹介されていた。実際の再現性は低いが、プレイヤーたちがそれを信じて何度も挑戦したこと自体が、このゲームの人気を物語っている。

挑戦を続けるほど上達を実感できる構造

『フラッピー』は、1回のクリアよりも「繰り返すこと」に価値を見出すゲームだ。

攻略情報を見なくても、自分の考えで突破できる瞬間の達成感が非常に大きく、ステージを進めるほどに論理的思考と反射神経のシンクロを感じられるようになる。

また、他人のプレイを見ても、そのまま真似して成功するとは限らない。状況ごとに異なるタイミングや位置取りが必要だからだ。

この「唯一の正解がない」構造が、プレイヤーの自由な発想を刺激し、何度遊んでも飽きない深みを生んでいる。

■ 感想や評判

発売当時のプレイヤーを驚かせた“静かな熱中性”

1985年当時、ファミリーコンピュータ市場は『スーパーマリオブラザーズ』のようなスピード感のあるアクションが全盛期だった。

そんな中で登場した『フラッピー』は、派手さとは正反対の“考えるアクション”として多くのゲーマーに新鮮な衝撃を与えた。

見た目は可愛らしいヒヨコのような主人公が石を押して運ぶだけ。しかし実際にプレイしてみると、ブロックの動き、敵の行動パターン、重力のタイミングなどが精密に設計されており、一つひとつのステージを解くたびに脳が心地よく疲れる。

発売当初からプレイヤーたちは口をそろえて「やめ時が分からない」「気づくと夜中までプレイしている」と語った。

それほどに、ステージクリア時の達成感が中毒的だったのである。特に200面という膨大な数のステージを前にすると、ゴールを目指す過程そのものが“長期的な挑戦”となり、当時のファミコン世代の心を掴んで離さなかった。

“可愛いのに鬼のように難しい”と評されたゲームバランス

『フラッピー』の感想で最も多かったのは、「見た目とのギャップ」に関するものだった。

フラッピーや敵キャラクターたちのデザインは、子ども向けの絵本のように柔らかく親しみやすい。ところが実際にプレイすると、ほんの一歩の判断ミスが命取りになるシビアな構成で、“かわいさで油断させてくる難易度”として話題を呼んだ。

当時のゲーム雑誌『ファミマガ』や『マイコンBASICマガジン』では、「思考型アクションの完成形」「シンプルだが歯ごたえのある知的ゲーム」と評され、読者投稿欄でも「友達と一緒に攻略法を話し合うのが楽しい」「子どもよりも大人の方がハマる」といった声が多く寄せられた。

特に社会人ゲーマー層の中には、「仕事の合間に1面だけプレイして頭を切り替える」という人もいたほどで、リラックスと集中を同時に生む知的娯楽として高く評価された。

家庭用ゲームとしての“完成度の高さ”が称賛された

当時のファミコンタイトルは、アーケードの移植や派手なアクションを重視する傾向が強かったが、『フラッピー』は家庭用に最適化されたデザインである点が評価された。

制限時間がないことで、じっくりと考えながらプレイでき、失敗しても即座に再挑戦できるテンポの良さがあった。

プレイヤーが「自分のペースで挑戦できる」設計は、今で言う“ストレスフリーなUX”に近い発想であり、早すぎず、遅すぎない知的な時間の流れが多くの人に心地よさを与えた。

また、難易度の上がり方にも無理がなく、ステージごとに新しい要素が少しずつ加わることで、自然とプレイヤーのスキルが成長していく構成となっていた。

これは当時の子どもたちにとっても理解しやすく、“遊びながら考える力を身につける”という教育的側面もあったと語る評論家もいる。

音楽と演出への好感も高評価の理由

プレイヤーの多くが印象に残っているのが、耳に残るBGMと温かみのある効果音だ。

タイトル画面で流れる軽快なメロディ、ステージクリア時の短いジングル、そしてキノコを投げたときの独特の音は、どれも特徴的で、当時のファミコン音楽の中でも個性が光っていた。

BGMが少ない部分が逆に集中を促す効果を生み、プレイヤーが自分の思考音を聞くような静寂感があったという感想も多い。

また、フラッピーがミスした時の「ぴょこん」とした可愛いモーションや、敵を眠らせたときのユーモラスな寝顔など、小さな演出の積み重ねがプレイヤーに温かい印象を与えた。

このように、単なるパズルゲームではなく“愛着を持って遊べる作品”であったことが、長年にわたる支持の理由となっている。

中毒性とストレスの絶妙な共存

『フラッピー』の感想を語るうえで欠かせないのが、「何度ミスしてもやめられない」中毒性だ。

難しいステージに挑戦して失敗するたびに、「もう一度だけ」と思って再開してしまう。その繰り返しがプレイヤーを夢中にさせた。

単調な繰り返しではなく、毎回異なるアプローチが生まれるため、失敗が“次への学び”としてポジティブに感じられる。

その結果、「悔しさと達成感のバランスが絶妙」と語るプレイヤーが多かった。

一方で、一部のレビューでは「後半のステージは難しすぎる」「一手間違えると詰むのがつらい」といった声も見られたが、それも含めて“知的な挑戦”としての美しさが評価されていた。

難易度の高さを理不尽とは感じさせない調整が、『フラッピー』の秀逸なゲームデザインを証明している。

ファン同士の交流が生まれた“考える楽しさ”

当時のプレイヤーたちは、攻略本や雑誌の投稿欄を通じて「ステージ50をどうクリアしたか」「キノコをどこで使うべきか」といった情報交換を行っていた。

インターネットのない時代において、プレイヤー同士が知恵を持ち寄って攻略法を共有する文化が自然に生まれたのだ。

特に学生の間では「お互いにヒントを出し合う」遊び方が流行し、学校の休み時間や放課後に紙にマップを描いて議論する姿も珍しくなかった。

このような“コミュニケーションを生むゲーム”としての側面は、現代の協力プレイやSNS共有文化にも通じるものがある。

単にスコアを競うのではなく、「どう解いたか」を語り合うこと自体が楽しい――それが『フラッピー』という作品の真の魅力だった。

メディア・批評家による再評価と懐古的支持

年月が経つにつれ、『フラッピー』は“懐かしの名作”として再び注目されるようになった。

特にWindows向けに移植された『FLAPPY95』や『FLAPPY for Windows』の登場で、当時プレイしていた世代が再びこの世界に戻ってきた。

評論家の間では「80年代の論理的パズルの最高峰」「現代のインディーゲームの祖型」として高く評価されており、レトロゲーム特集でも必ず名前が挙がる一本となっている。

多くのプレイヤーが共通して語るのは、“今遊んでも古びない完成度”だ。

グラフィックは単純でも、ルールと設計の美しさは時代を超えて通用する。

今でも実況配信などで新たに挑戦する若いプレイヤーが現れ、SNSでは「この時代にこんな知的なゲームがあったなんて」と驚く声も見られる。

まさに、『フラッピー』は“静かな伝説”として、レトロゲーム史に確かな足跡を残しているのだ。

ファミコン世代の記憶に残る「考える楽しさ」

多くのファミコン世代が『フラッピー』を懐かしむ理由は、単に遊んだことがあるからではない。

そこには、“子どものころに初めて論理的に考えた体験”が刻まれているからだ。

敵の動きを読む、石をどう押すかを考える、その一手で未来が変わる――この感覚を味わえたゲームは当時ほとんど存在しなかった。

だからこそ、『フラッピー』はプレイヤーの記憶に深く残り、「自分の考えが形になる喜び」を教えてくれた作品として語り継がれている。

■ 良かったところ

知的でありながら温かみのあるゲームデザイン

『フラッピー』が多くのプレイヤーから支持を集めた最大の理由は、「難しいけれど冷たくない」という絶妙なデザインバランスにあった。

パズルゲームはときに無機質な印象を与えがちだが、本作では登場キャラクターの可愛らしい造形や柔らかい色彩が、緊張感のあるプレイ体験を優しく包み込んでいる。

フラッピーの小さな体が石を押すときの仕草、眠った敵の無防備な姿、クリア時の満足げな演出──そのどれもがプレイヤーの心を和ませ、知的な挑戦の中にも感情的な温もりを残す。

ゲームの構造は論理的だが、雰囲気は優しく、人間的。これが『フラッピー』という作品を“硬すぎないパズルゲーム”にしている要因だ。

キャラクター演出のかわいさが癒しになっていた

ファミコン黎明期の作品は、キャラクターが抽象的で感情表現に乏しいものも多かった。

しかし『フラッピー』では、主人公のフラッピーが石を押すときに少し力を入れるような仕草を見せたり、ミスしたときにふわっと消えるような演出があるなど、ドット絵ながらも生命感のある動きが随所に見られた。

さらに、ステージ開始時に残機が一匹ずつ降りてくる演出や、クリア時に並び直す仕草は、多くのプレイヤーに「かわいい」と評された部分だ。

このような細かいアニメーションが、プレイヤーの心理的負担を軽減し、難易度の高さをやわらげる“癒しの効果”をもたらしていた。

また、敵キャラクターも単なる障害物ではなく、どこか憎めない存在感を放っている。

ユニコーンのランダムな動きや、カニのようなエビーラの挙動にはコミカルさがあり、たとえ倒されても「悔しいけど可愛い」という印象を残す。

この“敵にも愛着が湧く”デザインは、当時としては非常に先進的だったと言える。

ルールの明快さと完成されたステージ設計

もう一つ高く評価された点は、ルールが非常にシンプルでありながら、奥行きのあるステージ設計にある。

プレイヤーが覚える操作は少なく、押す・歩く・投げるの3つだけ。それでもステージによって全く異なる解法が生まれるのは、レベルデザインの緻密さの賜物だ。

序盤のステージでは基本操作を学びながら自然に法則を理解できるよう設計されており、中盤ではその法則を応用して新しい発想が求められる。

後半になると複数の仕掛けを同時に処理する必要があり、プレイヤーの思考力が極限まで試される。

この「自然に上達していく難易度曲線」が非常に優れており、挫折と達成のバランスが完璧だったと振り返るプレイヤーは多い。

さらに、全200+ボーナス40面という膨大なボリュームにもかかわらず、ステージ構成にマンネリが少ない点も驚異的である。

ステージの一部が文字や図形を模したデザインになっているなど、開発者の遊び心も随所に見られた。

プレイヤーの想像力を刺激する“自由な攻略性”

『フラッピー』のもう一つの魅力は、攻略法が一通りではないことだ。

ほとんどのステージは「唯一の正解」が用意されているようでいて、実際にはプレイヤーの工夫によって別ルートの突破が可能な場合が多い。

たとえば、敵を眠らせるタイミングを変えることで道を作れたり、半キャラ押しを使って通常では不可能なルートを開拓することもできる。

このように、プレイヤーの発想がそのままプレイに反映される点が大きな魅力であり、何度も挑戦したくなる理由でもある。

また、敵の動きに確率的な要素があるため、毎回少しずつ展開が変わる。

単なるパターン記憶ではなく、臨機応変に対応する力が試される構造が、長く遊べる深さを生んでいる。

「自分だけの解法を見つける」ことが最大の喜びであり、ゲームを通して創造的に考える楽しさを味わえるのだ。

頭を使うのに“疲れない”設計思想

本作が多くの知的ゲーム好きに愛された理由のひとつに、テンポと集中力のバランスの良さがある。

プレイヤーは自分のペースでゆっくり考えられるが、待ち時間が長くなりすぎることもない。

敵の動きや落下のタイミングが一定のテンポを生み、頭を使っていてもストレスになりにくい。

制限時間がないため、焦る必要がなく、ミスしてもすぐに再挑戦できる点も大きい。

この“プレイヤーに寄り添う難しさ”が、ただの高難易度ゲームとは一線を画す理由だ。

「考える快感」を軸にしながらも、やり直しが簡単で、音楽やグラフィックも優しいため、疲れた脳がリフレッシュするような感覚を覚えるプレイヤーも少なくなかった。

つまり、『フラッピー』は挑戦と癒しを同時に提供する稀有な知的アクションだったのである。

サウンド・演出の完成度が高く没入感を支えた

プレイヤーの記憶に強く残るのが、独特のBGMと効果音だ。

特にステージ開始時とクリア時の音の切り替えは、プレイヤーの感情を自然に切り替えさせる役割を果たしている。

挑戦する時の緊張感と、成功した時の安堵感がわずか数音のメロディで表現される。

これはデービーソフトの音設計の巧みさを物語っており、音が単なる演出以上の「心理的なガイド」として機能していた。

また、BGMが途切れる静寂の時間が意図的に設けられている点も特徴的である。

この“無音の余白”が思考の時間を支え、プレイヤーが自分の中で戦略を立てる間を作ってくれる。

その結果、音楽がなくても退屈せず、むしろ集中力を高める効果が生まれていた。

ファミコン音源の限界を逆手に取って“間”で魅せるこの演出手法は、後のパズルゲームにも影響を与えている。

遊ぶ人を選ばないユニバーサルな魅力

『フラッピー』は、子どもでも理解できる操作性と、大人でも満足できる思考性を兼ね備えている。

親子でプレイしても、それぞれの視点で楽しめるという点が非常に珍しかった。

当時のファミコン雑誌でも「子どもがステージを動かし、親が解法を考える」という家庭的なプレイ風景が紹介されるほどで、世代を超えて共有できる知的エンターテインメントとして位置づけられていた。

また、1面単位で独立しているため、短時間で達成感を得られるのも魅力だ。

10分でも、1時間でも、遊び方のリズムを自分で決められる。

現代の「カジュアルゲーム」の原型とも言えるこの構造は、時代を先取りしていたといえるだろう。

プレイヤーの記憶に残る“静かな感動”

『フラッピー』をクリアしたプレイヤーたちは、達成の瞬間に「派手な演出」はなくとも、深い満足感を味わったと語る。

それは、派手なエンディングよりも、自分の思考で難題を解いたという事実そのものが心に残るからだ。

この「静かな感動」は、今なお多くの人々の記憶に焼きついている。

フラッピーが小さな体で岩を押す姿は、まるでコツコツと努力を重ねる人間そのもの。

プレイヤーはそこに共感を覚え、自分の知恵で困難を乗り越える喜びを味わう。

その感覚が何十年経っても色あせない――それこそが、『フラッピー』の最も素晴らしい点だろう。

■ 悪かったところ

難易度の急上昇が一部プレイヤーには過酷だった

『フラッピー』の魅力のひとつに“高い知的挑戦性”があるが、その一方で、中盤以降の難易度曲線が急すぎるという意見も多かった。

特にステージ30以降では、敵の数や位置が極端にシビアになり、ほんの一手間違えるだけでやり直しを強いられることが増える。

パズルとしての完成度は高いが、試行錯誤の回数が多くなりすぎるため、忍耐力がないと挫折してしまうプレイヤーも少なくなかった。

さらに、制限時間こそないものの、クリアまでの手順が長くなると集中力の持続が難しくなり、ミスが起きた時の精神的ダメージが大きい。

ゲーム全体の設計は非常に公平だが、序盤の親しみやすいテンポから一転して“頭脳の総力戦”になる展開には、プレイヤーの層によって賛否が分かれた。

つまり、『フラッピー』は優れたゲームであると同時に、“万人向けではない知的作品”でもあったのだ。

テンポの遅さにストレスを感じる場面もあった

『フラッピー』の慎重な設計は、熟考を促す点では長所だが、ゲームのテンポが遅く感じられるという指摘も多かった。

敵を眠らせるまでの待ち時間や、ブロックをゆっくり押していく動作は、慣れてくると間延びして感じることがある。

一度手順を間違えると最初からやり直す必要があり、しかもリセットがメニュー操作ではなく、電源を切るかセレクトボタンの組み合わせで再起動するしかないという不便さもあった。

このテンポの遅さは、「失敗してもすぐに再挑戦したい」アクション派のプレイヤーにはやや不向きだった。

パズル的な面白さを重視する層には受け入れられたが、爽快感を求めるゲーマーにとってはテンポの鈍さがフラストレーションになることもあった。

音楽バリエーションの少なさと静けさへの賛否

音楽に関しても、『フラッピー』は当時の他作品に比べるとBGMの種類が極端に少ない。

ステージ中の曲調はほぼ一定で、変化が少ないため、長時間プレイするとやや単調に感じられるプレイヤーもいた。

もちろん、「静かな環境で集中できる」と好意的に捉える人もいたが、特に子どもたちの中では「もっとワクワクする曲がほしかった」「BGMが止まると寂しい」といった声も上がっていた。

この問題は、後年のPC版やリメイク版で改善されることになる。

たとえば『FLAPPY95』では新しいBGMが追加され、テンポもやや明るくなった。

つまり、当時のファミコン版は、“静寂をデザインとして活かした挑戦的な作品”だったが、その静けさが全員に受け入れられたわけではなかったということだ。

操作レスポンスのわずかなもたつき

プレイヤーの中には、「フラッピーの操作感が少し重い」と感じた人も多かった。

ジャンプや走るといった動作がないため、操作は単調で、十字キーの入力反応が一瞬遅れて感じられることもある。

特に敵を避けながらブロックを押すような場面では、このわずかなレスポンスの遅れが命取りとなる。

また、ファミコンのコントローラー精度によっては、半キャラ単位の押し調整が難しいという問題も存在した。

パズルとしては精密な設計だが、入力装置の特性上、それを完全に再現するには慎重すぎる操作が求められた。

こうした“シビアすぎる精度”が一部のプレイヤーには「操作性の悪さ」として映ってしまった点は否めない。

一度詰むとリセット以外に解決手段がない

『フラッピー』のステージは、途中で詰んでしまった場合に“やり直し機能”が存在しない。

例えば、ブルーストーンを押しすぎて通路を塞いでしまった場合、そのステージではもはや脱出不能。

リスタートボタンがないため、プレイヤーは自分でリセットするしかなく、これがテンポを著しく阻害していた。

この設計は「一手の重み」を演出するために意図的に作られたとも言われているが、当時の子どもたちにとってはかなりの不親切設計だった。

現代の視点から見ても、“詰み防止機能”の欠如はストレスの原因となりやすい。

それでも多くのプレイヤーは、その不便さを乗り越えて挑戦を続けた――言い換えれば、それほど本作が中毒性を持っていた証でもある。

視覚的バリエーションの少なさ

ステージが進んでも背景や色調の変化が少ない点も、長時間プレイするうえでの欠点とされた。

基本的には単色の床と壁、シンプルな背景で構成されており、プレイヤーによっては「もう少し景色が変わってほしい」と感じた。

また、敵の種類が序盤から固定されているため、後半になっても新しいビジュアル刺激が少ないのも惜しまれた点だ。

ただし、これはメモリ制約の厳しい時代ゆえの制限であり、代わりにステージ設計の多様性で補われている。

それでも現代的な感覚からすると、もう少しグラフィックに変化を持たせて飽きを防ぐ工夫があってもよかったといえる。

説明不足による初見の混乱

もう一つの弱点として、ゲーム内にチュートリアルや説明が一切ないことが挙げられる。

説明書を読まずに始めると、「ブルーストーンをどうすればいいのか」「敵をどう避けるのか」「キノコの意味は?」といった基本的なルールさえ分からず混乱してしまう。

現代の基準で言えば、最初の数面にもう少し導入的なメッセージや視覚的なヒントがほしかった。

当時は「説明書を読むことも遊びの一部」とされていたため大きな問題にはならなかったが、ライトユーザー層にはやや敷居が高かった。

そのため、口コミや友人の助言を頼りに遊ぶプレイヤーが多く、「人から教わることでようやく理解できるゲーム」という印象が残った人も少なくない。

セーブ機能がなく、長期プレイがやや不便

本作は200面+ボーナス40面という膨大な内容を誇るが、セーブ機能がないため、すべてを一度に進めるのはほぼ不可能だった。

代わりにキーワード式(パスワード)で途中再開が可能だが、このパスワードが長く、書き間違えや入力ミスが起きやすい。

特に子どもにとっては「途中で続きから再開できない」ストレスが大きく、ボリュームが魅力でありながら同時にハードルにもなった。

後年のPC移植版ではオートセーブ機能が追加され、この問題は大幅に改善されたが、ファミコン版のプレイヤーにとっては、毎回メモを取る作業が半ば儀式のようになっていた。

当時の流行と比べると地味な印象も

1985年といえば、『スーパーマリオブラザーズ』『グラディウス』『ツインビー』など、アクションやシューティングの黄金期だった。

その中で『フラッピー』のような思考型ゲームは、子どもたちの間では“難しそう”“地味”という印象を持たれがちだった。

実際、派手な演出や爽快感を求める層からは注目されにくく、口コミでじわじわと広まるタイプの作品だったといえる。

ただし、時間を置いて再評価されたことで、この「地味さ」が逆に“落ち着いて遊べる良さ”として受け止められるようになった。

しかし当時の市場では、華やかなビジュアルに欠けることが販売面での弱点になっていたのも事実である。

総評:完成度は高いが“職人向け”

こうした弱点をまとめると、『フラッピー』は極めて完成度の高い知的パズルであるがゆえに、遊び手を選ぶ作品だったといえる。

テンポや操作性、説明不足など、現代の基準では改善の余地も多いが、それらは同時に「挑戦的で実験的な設計哲学」の裏返しでもある。

すなわち、本作の短所はそのまま長所の裏側に存在している。

言い換えれば、『フラッピー』は万人に向けて作られたゲームではなく、考えることそのものを楽しめる人のために作られた作品だった。

だからこそ、当時難しすぎてクリアできなかった人々が、大人になって再挑戦したくなる――そんな不思議な魅力を今も放ち続けている。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

プレイヤーの分身として愛された主人公「フラッピー」

『フラッピー』に登場するキャラクターの中で、やはり最も多くのプレイヤーから愛されたのは主人公フラッピー自身だ。

小さな丸い体に短い足、黄色い羽毛のような質感を思わせる姿は、まるでヒヨコのように親しみやすく、どこか頼りなげな印象を与える。

だがゲームが進むにつれ、この小さな体で巨大なストーンを押し続ける姿が“努力の象徴”のように見えてくるのだ。

何度失敗しても諦めずに再挑戦するプレイヤーの姿と重なり、「フラッピー=自分」という一体感を感じる人が多かった。

また、フラッピーの行動には不思議な可愛げがある。

ブロックを押すときに小刻みに震えるような動き、ミスしたときの“ぴょこん”という消え方――どれもがコミカルで、プレイヤーに癒しを与えてくれる。

見た目はシンプルだが、キャラクターアニメーションが非常に丁寧に作り込まれており、動きそのものが個性を語る存在になっている。

ファミコン時代、ここまで“無口で表情がないのに感情を感じるキャラクター”は稀だった。

だからこそ、フラッピーは画面上のマスを動くだけの存在ではなく、プレイヤーの努力や思考を代弁する“もう一人の自分”として愛され続けている。

愛嬌と恐怖を併せ持つライバル「エビーラ」

赤い体に短いハサミと尻尾を持つ敵キャラクター「エビーラ」。

見た目はカニのようだが、動きは予測不能で、プレイヤーをじわじわと追い詰める。

ステージを進むうちに「可愛いのに怖い」「出てくるだけで緊張する」存在になっていく。

特に、狭い通路でフラッピーを挟み撃ちにしてくる瞬間のスリルは強烈で、フラッピー世界の“宿敵”としての印象が非常に強い。

だが一方で、エビーラは単なる悪役ではない。

動きの中にほんの少しの“間”があり、そのおかげでプレイヤーが脱出するチャンスが生まれる。

この「倒すべき敵なのに、どこか助けられているような存在」が、エビーラを単なるモンスター以上のキャラクターにしている。

また、催眠キノコを当てると目を閉じて眠る姿がなんとも可愛らしく、「怒り顔から一転して無防備に寝るギャップが最高」と語るファンも多い。

フラッピーにとってエビーラは脅威でありながら、同時に“攻略の鍵を握る重要な相棒”でもある。

その二面性が、このゲームに奥深さを与えているのだ。

緑の角を持つ「ユニコーン」――予測不能のトリックスター

緑色の体に角が生えた敵「ユニコーン」もまた、プレイヤーの記憶に残る存在だ。

彼らの行動は非常に読みにくく、ランダムに左右へと動くため、まるで意思を持ってフラッピーを追い詰めているかのように見える。

その不規則な動きが、ゲームの難易度を劇的に上げる要因となっており、プレイヤーにとっては最も厄介でありながら印象的な敵だった。

面白いのは、ユニコーンの存在がステージ設計の“心理戦”を強めている点だ。

プレイヤーは常に「次はどっちへ動くのか?」と頭を使わされる。

この緊張感こそが、フラッピーのパズル性をアクション性へと拡張している。

また、シリーズ後期の『FLAPPY95』などではユニコーンのカラーバリエーションが増え、青・黄・赤といった異なる行動タイプが登場する。

このように、シリーズを通して進化し続けた敵キャラクターとしても、ユニコーンはファンに深く愛されている。

眠らせる快感、「催眠キノコ」の存在感

フラッピーの手に握られた唯一の武器「催眠キノコ」。

この小さなアイテムが、ゲーム全体のテンポと戦略を変える重要な役割を担っている。

見た目は可愛らしいが、その効果は強力で、敵に当たると一定時間眠らせることができる。

眠った敵は動かず、プレイヤーが通路を安全に進むチャンスを作ってくれるのだ。

特筆すべきは、キノコの軌道と当たり判定の繊細さ。

1/4マスほどの小さな隙間に投げ込めるため、精密なコントロールが要求される“戦略的アイテム”として完成度が高い。

また、敵が眠る瞬間のポワンという効果音と、目を閉じてすやすやと眠る姿がとても印象的で、多くのプレイヤーに「この瞬間が一番癒される」と言わしめた。

単なるアイテムではなく、ゲーム全体のリズムを調整する装置として機能している点が『フラッピー』らしい。

緊張と緩和、そのバランスを支えているのがこのキノコなのだ。

ステージを支配する「ブルーストーン」――静かな主役

ブルーストーン(ブルークリスタル)は、プレイヤーの最終目標である“運ぶ石”だが、その存在感は敵や主人公以上に大きい。

ステージ上で青く輝くその姿は、まるで宝石のようであり、プレイヤーの集中力を一点に集める。

ブルーストーンをゴール地点まで運んだときの達成感は、ほかのどんなゲームの“ボス撃破”にも匹敵するほど強い。

興味深いのは、このブルーストーンがステージ全体のパズル構造を支配している点だ。

つまり、どこに置くか・どの順で動かすかによってすべての展開が変わる。

その意味で、ブルーストーンは無言の主役であり、フラッピーの努力の象徴でもある。

「重いものを運ぶ」「正しい場所へ導く」という行動自体が、どこか人生のメタファーのように感じられる――それも本作が愛される理由の一つだろう。

地味ながら重要な「ブラウンストーン」の存在

ブルーストーンの陰に隠れがちだが、ブラウンストーン(岩のブロック)も非常に重要な存在だ。

これは単なる障害物ではなく、時に敵を潰す武器となり、時に道を作る足場にもなる。

特に“半キャラ押し”のテクニックと組み合わせることで、ブラウンストーンは戦略の中心的ツールに変わる。

また、壁に押しつけて破壊できる仕様が独特で、「壊す」「利用する」「残す」という3つの選択をプレイヤーに迫る。

このように、ゲームの中で最も無口で無機質な存在でありながら、判断の重みを生み出すキャラクター的ギミックとして機能している点が素晴らしい。

プレイヤーの中には「ブラウンストーンこそ真の主役」と語る人もいるほどで、静かにゲームのバランスを支えている存在である。

プレイヤーの心をつなぐ“小さな世界の住人たち”

『フラッピー』に登場するキャラクターは、どれもシンプルな造形をしているが、不思議と“人格”を感じさせる。

フラッピーは努力家、エビーラは少し短気で、ユニコーンは気まぐれ。

それぞれの動き方や挙動に性格が宿っており、ステージごとにまるで小さな物語が展開されているような錯覚を与える。

プレイヤーは無意識のうちに、敵を避けながらも「この子をどう動かせば怒らないかな」「うまく眠らせてあげよう」と感情を重ねる。

このように、シンプルなドットキャラなのに“生きている”ように感じさせる演出力が、フラッピー世界の大きな魅力となっている。

キャラクターの数は少ないが、役割が明確で、それぞれがステージのリズムを作る要素となっているため、プレイヤーは飽きることなく関わり続けられる。

まさに“少数精鋭のキャスト”が作り出す、静かで温かな舞台劇のような世界なのだ。

プレイヤーが生み出す“心の物語”

『フラッピー』には台詞もストーリーも存在しない。

だが、それゆえにプレイヤー自身が物語を想像する余地がある。

「フラッピーはなぜ石を運んでいるのか」「エビーラはなぜ彼を追うのか」――明かされない設定が、かえってプレイヤーの想像力を刺激する。

多くのファンは、フラッピーを“孤独な冒険者”や“小さな勇者”として捉えており、

一歩一歩を積み重ねる姿に自分自身の努力を重ね合わせた。

このように、『フラッピー』のキャラクターたちはプレイヤーの心の中で生き続け、それぞれの中で異なる物語を紡ぐ存在になっている。

だからこそ、何十年経ってもフラッピーという小さなキャラクターの名前を覚えている人が多いのだ。

派手な設定も台詞もないのに、心に残る――それがこの作品のキャラクターデザインの力である。

[game-7]

■ 中古市場での現状

発売から40年を経ても存在感を失わない名作

1985年にデービーソフトから発売された『フラッピー』は、ファミリーコンピュータ黎明期の作品でありながら、今もなお中古市場で一定の人気を保っている。

発売からすでに40年近く経過しているにもかかわらず、プレミア価格にまではなっていないものの、安定した需要と供給が続いている“知る人ぞ知る名作”だ。

他のファミコンソフトと比べると流通数はやや少ないが、その分コンディションの良いものが見つかると即売する傾向が強い。

近年のレトロゲームブームやファミコンコレクターの増加によって、フラッピーも再び注目を集めつつある。

特に、知的パズルやマイナー作品を好む層の間で人気が再燃しており、2020年代以降は価格がじわじわと上昇傾向にある。

ヤフオク!での出品傾向と価格相場

ヤフオク!では、ファミコン版『フラッピー』はおおよそ1,500円~3,000円前後で取引されていることが多い。

状態や付属品の有無によって価格差が大きく、箱・説明書付きの完品は3,000円を超えることも珍しくない。

特に、デービーソフトの初期ロゴが残っている外箱や、日焼けの少ないカートリッジはコレクターの間で高く評価される。

出品数自体は月に数件程度と少なく、希少性が高まっているタイトルの一つといえる。

また、ヤフオクでは長期保存による経年劣化がある品も多く、「動作確認済み」と明記されている商品ほど入札が集中する傾向がある。

未使用・新品未開封品が出品されることは稀だが、確認された場合には5,000円~7,000円程度で落札されるケースも報告されている。

一方で、ラベル剥がれや箱欠品の“ジャンク扱い品”は1,000円前後で落札されることが多く、プレイ用・観賞用で需要が分かれる市場が形成されている。

メルカリでは手軽に取引が活発

フリマアプリ「メルカリ」では、ヤフオクよりも出品数が多く、1,500円~2,800円前後が平均的な価格帯となっている。

「箱・説明書なし」の裸ソフトも多く、動作品であれば1,700円前後で比較的スムーズに取引されている。

興味深いのは、メルカリでは“プレイ目的”と“コレクション目的”の両方のユーザーが混在している点だ。

レトロゲーム互換機で遊ぶために購入する層も多く、出品文には「動作確認済み」「即購入可」「送料無料」といった記載が目立つ。

こうした利便性の高さから、状態よりも手軽さを重視する購入者が多い傾向にある。

また、出品者が価格を徐々に下げていく「値下げ文化」が根づいているため、運が良ければ1,200円台で良品を手に入れることも可能だ。

ただし、メルカリ特有の即決スピードが早く、人気出品は数時間で売り切れることもあるため、相場より安い出品を見つけたら即購入が鉄則である。

Amazonマーケットプレイスでの安定供給

Amazonマーケットプレイスでも『フラッピー』は継続的に出品されており、価格帯は2,800円~3,800円とやや高めに設定されている。

これはAmazon特有の「在庫保証」と「動作保証」による安心感が影響しているためだ。

販売業者の中には中古ゲーム専門店も多く、コンディション説明が詳細で、外装写真が複数掲載されているものが多い。

特に“プライム配送対応”の商品は即日発送できる点から、コレクターだけでなくプレゼント目的の購入者にも人気がある。

ただし、Amazonの場合は価格の変動が少なく、値下げ交渉ができないため、最安値を狙うならヤフオクやメルカリのほうが有利である。

一方で、動作保証付きやクリーニング済みソフトを購入したい場合は、Amazonが最も安全。

また、Amazonでは海外のレトロゲームファンによる購入も多く、英語レビューが投稿される珍しいファミコンソフトのひとつにもなっている。

楽天市場での販売状況とショップごとの差

楽天市場では、主に中古ゲーム専門店やリユースショップが『フラッピー』を出品している。

価格帯は2,500円~3,500円前後で推移しており、状態の良いものを選びやすい反面、在庫の回転は遅め。

楽天はポイント還元やセール時の値引きがあるため、タイミングを狙えば実質的に安く購入できることも多い。

特に駿河屋楽天支店やブックオフオンラインでは在庫が安定しており、

「外箱にスレあり」「動作確認済み」「全体的に良好」といったコンディション説明が丁寧で信頼性が高い。

一方、個人出品者による商品は少なく、ショップ中心の落ち着いた市場といえる。

また、楽天市場では商品レビューが少ない代わりに、店舗レビューで信頼度を判断できる点が特徴。

コレクター層にとっては、安心して完品を探せる環境が整っている。

駿河屋の信頼性と安定した在庫

中古ゲームショップとして有名な「駿河屋」では、『フラッピー』は今も定番在庫として取り扱われている。

販売価格は2,200円~2,980円前後が中心で、状態の良い完品はすぐに「在庫なし」となるほど人気がある。

駿河屋の特徴は、在庫の更新頻度が高く、サイト上で「入荷お知らせ」登録ができること。

欲しい状態の商品を狙って待つというスタイルが確立している。

また、駿河屋では動作チェックとクリーニングが丁寧に行われており、実際にプレイ目的で購入しても安心だと評判が高い。

外箱の状態による価格差も明確で、軽いスレや日焼け程度なら2,000円台後半で手に入る。

一方、ほぼ新品に近い保存状態の完品は3,000円を超えることもあるが、

「状態説明が正確」「返品対応が良心的」という点で信頼性は抜群である。

コレクター市場での位置づけ

『フラッピー』は、プレミアソフトとまではいかないが、ファミコン史を語る上で重要な“知的パズル枠”の代表格として一定の地位を保っている。

アクションやRPGと違い、パズルゲームは需要が安定しているため、相場が極端に上下しにくい。

そのためコレクターの間では「値崩れしにくい安定銘柄」として扱われている。

また、シリーズ作品(PC版・FLAPPY95など)をセットで集めるファンも多く、

“フラッピーコレクション”として複数機種版を揃えるのがマニアの間でひとつの目標になっている。

特に、デービーソフトのオリジナルファミコンカートリッジを美品で揃えるのは難しく、コンディション重視で価格が高騰する傾向が強い。

海外のレトロゲームコミュニティでも“Japanese Logic Puzzle Gem”として紹介されることがあり、

小規模ながら国際的なファンベースを持つ点も興味深い。

価格推移と今後の見通し

ここ数年の傾向を見ると、『フラッピー』の中古価格は緩やかな上昇傾向にある。

2010年代初頭には1,000円前後だったものが、2020年代には平均2,500円前後まで上がっており、

レトロブームとコレクター需要の拡大によって価値が見直されている。

特にコロナ禍以降、自宅でじっくり遊べるレトロゲームとして注目され、在庫が一時的に品薄になったこともあった。

今後も、状態の良い完品や未開封品はさらに希少化が進み、“静かなプレミア化”が予想される。

一方、プレイ用の裸ソフトは流通量が多いため、入手難易度はそこまで高くない。

つまり、今『フラッピー』をコレクションに加えたいなら、今が最後の適正価格帯とも言える。

このタイトルが再び注目を浴びれば、3,000円台後半が新たな基準となる可能性もあるだろう。

総評:静かな人気を保つ「知的レトロの定番」

総じて言えるのは、『フラッピー』は爆発的な人気こそないものの、長年にわたり安定した需要を維持している“ロングテール型の名作”であるということだ。

ゲームの内容が普遍的で、派手さではなく思考性で評価されるため、流行に左右されない。

そのため中古市場でも「一定の価格で安定して売れ続けるタイトル」としてショップ側からも信頼されている。

プレイヤー用としても、コレクション用としても、価格・流通・状態のバランスが取れた一本であり、

今なお「頭で遊ぶファミコンソフトの決定版」としての存在感を放ち続けている。

フラッピーは、派手さよりも知性と静けさを重んじる人々にとって、今も輝きを失わない小さな宝石のようなタイトルだ。

![【中古】【箱説明書なし】[GB] フラッピー・スペシャル(FLAPPY SPECIAL) ビクター音楽産業 (19900323)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1018/8/cg10188009.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] フラッピー(FLAPPY) デービーソフト (19850614)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102133.jpg?_ex=128x128)