【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:セガ

【開発】:セガ・グレムリン

【発売日】:1979年

【ジャンル】:ドットイートゲーム

■ 概要

1979年、セガ(当時はセガ・エンタープライゼス)がアーケード市場に送り出した『ヘッドオン』は、のちのゲーム史において重要な意味を持つ作品として語られ続けています。本作は一見すると単純な「車の追いかけっこ」ゲームですが、実際には後に「ドットイートゲーム」と呼ばれるジャンルを確立する最初期の作品であり、後世の『パックマン』へと連なる系譜を築いたパイオニア的存在でもありました。

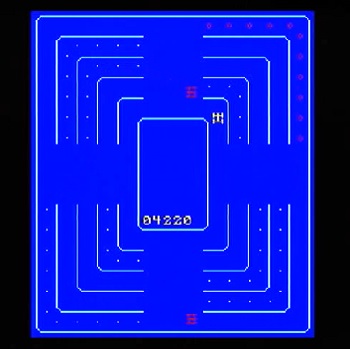

『ヘッドオン』の舞台となるのは円形のサーキットです。画面の外周から内周にかけて、同心円状に配置された5本の車線が環状コースを形作っています。プレイヤーは黄色い車「MY CAR」を操作し、サーキット上に配置された無数の小さな黄色い点を集めることが目的です。一方で、プレイヤーを妨害する存在として赤い車「RED CAR」が背後から迫ってきます。両者は決して止まることなく、サーキットを周回し続け、時には車線を変更して衝突を狙ってきます。この「相手に追われながらドットを取りきる」というルールが、当時としては非常に新鮮で、多くのプレイヤーを熱中させました。

1979年当時のゲーム市場と『ヘッドオン』

1978年にタイトーの『スペースインベーダー』が社会現象的な大ヒットを記録して以来、アーケード市場は「ポスト・インベーダー」と呼ばれる新たな大ヒットを求めて各メーカーがしのぎを削っていました。セガもその流れに乗り、『ヘッドオン』を積極的に宣伝。テレビコマーシャルを放映するなど、当時のアーケードゲームとしてはかなりの規模のプロモーションを展開しました。その背景には、「反射神経だけでなく、相手の行動を読んで先回りする思考型のゲーム」を目指すという開発陣の意図がありました。

基本ルール

プレイヤーの操作方法はシンプルです。ハンドルではなくレバーで操作し、コース上の決められた車線変更ポイントで上下左右にレバーを倒すことで隣の車線に移動できます。また、スピードを「低速」と「高速」の二段階で切り替えることが可能です。低速走行時には2車線まで一気に移動できるのに対し、高速時には1車線のみの変更となるというルールが、戦略性を生み出す重要な要素になっていました。

RED CARの存在

本作のもう一つの革新的な特徴は、プレイヤーを執拗に追い回すRED CARの動きです。RED CARはただ単に周回するだけでなく、プレイヤーの位置を追尾するように車線変更を行い、常に衝突を狙ってきます。この「敵がこちらを見ているように感じられる」挙動は、当時のプレイヤーに強烈な印象を与えました。単なる機械的な敵ではなく、あたかも自分を妨害しようと考えているかのように見えるその動きは、のちにAI的な挙動と評され、ゲームの奥深さを象徴する要素となりました。

ゲーム進行

1面ではRED CARは1台ですが、2面ごとに敵の数が増え、最大で3台が同時に出現します。敵車が複数になると、単なる追いかけっこではなく、挟み撃ちや車線変更の読み合いといった要素が加わり、難易度は飛躍的に上昇します。8面をクリアするとまた1台からに戻るというループ構造になっており、実質的にはエンドレスゲームとしてスコアアタックが主眼となる仕組みでした。

スペシャルドットの存在

さらに、RED CARが通過すると一部のドットが赤い菱形の「スペシャルドット」に変化することがあります。これを取ると通常より高得点が得られますが、再びRED CARが通過すると通常のドットに戻ってしまうため、タイミングを見極めて取得する駆け引きが生まれます。この「リスクを冒して高得点を狙うか、安全を優先するか」という選択は、シンプルなルールに奥行きを加えました。

影響と意義

『ヘッドオン』は、アーケードゲームが「単なる反射神経勝負」から「読み合いと戦略」を含むジャンルへと進化していく流れを象徴する作品でした。それまでの『ブロック崩し』や『スペースインベーダー』のように「決まったパターンを処理する」だけでなく、プレイヤーが相手の行動を予測しなければならない点で、新しい遊び方を提示したのです。このコンセプトは後の『パックマン』や数多くのAI的挙動を持つ敵キャラクターを生み出す基盤となりました。

ゲーム文化における立ち位置

今日、『ヘッドオン』は「ドットイートゲームの元祖」としてしばしば言及されます。確かに『パックマン』のような大規模な成功には至りませんでしたが、その発想の新しさと緊張感のあるゲーム性は、多くのアーケードファンに強烈な印象を残しました。また、「敵に知性を感じさせる動き」を初めて明確に打ち出した点は、のちのゲームAI設計にも影響を与えたと評価されています。

まとめ

『ヘッドオン』は、単なる車のゲームでも、ただの点取りゲームでもありませんでした。そこには「相手を出し抜く知恵比べ」という新しい楽しさがあり、当時のアーケードゲームプレイヤーに新鮮な驚きを与えました。その存在は後のゲーム史に確実に刻まれており、セガの挑戦心を象徴するタイトルとして、今も語り継がれています。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『ヘッドオン』の魅力を語るうえで外せないのは、その「シンプルでありながら奥深いルール設計」です。1979年当時、アーケードゲームといえば「敵の弾をよける」「バーを動かしてボールを打ち返す」といった、反射神経を重視したゲームが主流でした。しかし『ヘッドオン』は、単なるアクションの速さだけでなく、戦略的な判断と冷静な観察眼を必要としました。この「単純なルールの中に潜む思考要素」こそが、本作の真の面白さを形作っていたのです。

1. 追いかけっこの緊張感

プレイヤーを背後から迫ってくるRED CARの存在は、ゲーム全体の緊張感を支配していました。常に自分の行動を読まれているかのような挙動に、プレイヤーは「次にどこで車線を変えるべきか」「速度を上げて逃げるべきか」といった判断を瞬時に下さなければなりません。この緊張感は、単なるアクションではなく「逃げるスリル」と「追われる恐怖」を融合させたもので、プレイヤーに没入感を与えました。

2. 戦略性とスピード操作の妙

『ヘッドオン』の最大の特徴は、低速時と高速時で車線変更の自由度が異なる点です。低速では2車線分の移動が可能なため、RED CARを一気にかわす大技が使える一方で、速度が遅い分だけ追いつかれる危険も増します。逆に高速では素早く逃げられるものの、車線変更は1車線しかできないため柔軟性に欠けます。この「どのタイミングで低速を使うか、高速に切り替えるか」という判断がスリリングで、上級者ほどスピード調整の妙味を味わえるようになっていました。

3. ドットイートの快感

コース上に敷き詰められた無数のドットを消していく感覚は、単純ながら爽快でした。少しずつフィールドがきれいになっていく視覚的達成感は、プレイヤーに「もう少し続けたい」という意欲を掻き立てます。後に『パックマン』が世界的ヒットを収めたことからも分かるように、この「ドットを食べ尽くす快感」は多くのプレイヤーの本能的な楽しさに訴える要素でした。

4. スペシャルドットによる駆け引き

RED CARが通過することで一部のドットが赤い菱形のスペシャルドットに変わり、これを取ると高得点が得られる仕組みは、スコアアタックを狙う上での大きな魅力でした。しかし同時に、RED CARが近づいてくるリスクを冒さなければならないため、プレイヤーは「安全に進めるか」「高得点を狙うか」の選択を迫られます。このリスクとリターンの駆け引きは、ゲームの奥深さを一段と高めました。

5. 面クリア型とエンドレスの両立

『ヘッドオン』はステージごとにドットをすべて消せばクリアとなりますが、最終的にはループ構造で無限に続きます。これにより「ひとまず1面クリアを目指す初心者」から「どこまでスコアを伸ばせるか挑戦する上級者」まで、幅広いプレイヤー層が楽しめる仕組みとなっていました。難易度が徐々に上がっていく過程で、自然と技術の上達を実感できる点も、多くのプレイヤーを惹きつけた要因です。

6. 敵の「知性」を感じさせる動き

『ヘッドオン』のRED CARは、プレイヤーの行動に応じて車線を変更してくるため、「まるで考えているように感じる」という新鮮な体験を提供しました。これは当時のゲーマーにとって衝撃的で、「敵キャラクターが自分を狙って動く」という仕組みが、従来のパターンゲームにはなかった緊張感を生み出しました。この「敵に意識があるように感じる」点が、ゲーム史において重要な進化の一歩となったのです。

7. スコアアタックの楽しみ

『ヘッドオン』は1プレイごとの時間は短くても、スコアを伸ばそうとすると何度も挑戦したくなる中毒性がありました。特に当時のアーケード文化では、ハイスコアランキングが一種のステータスであり、プレイヤー同士でスコアを競い合うモチベーションが強く働いていました。そのため「あと少しで友人を超えられる」という状況が続き、多くの人がコインを投入し続けたのです。

8. ビジュアルとサウンドのシンプルさ

『ヘッドオン』のグラフィックは非常にシンプルですが、円形のサーキットとカラフルな車体、そして点滅するスペシャルドットが視覚的に分かりやすく、直感的に楽しめるものでした。また、効果音も緊張感を煽るように設計されており、スピードアップ時の音や衝突時の派手な効果音がプレイの盛り上がりを引き立てていました。

9. 後世のゲームへの影響

『ヘッドオン』の存在が後の『パックマン』や、その他多くのドットイート型ゲームに影響を与えたのは疑いようがありません。シンプルながら駆け引きと緊張感を持たせる設計思想は、のちのアーケード文化の基盤を作り、ゲームを「ただの遊び」から「知的な挑戦」へと昇華させたともいえます。

総評

『ヘッドオン』の魅力は、シンプルな操作性と直感的なルールに隠された「深い読み合い」にあります。プレイヤーはただ走るだけではなく、敵の動きを観察し、自分の進路を組み立て、時には大胆にリスクを取る必要があります。この駆け引きがもたらす中毒性こそが、多くのゲーマーを虜にし続けた理由でした。

■■■■ ゲームの攻略など

『ヘッドオン』をプレイする際、誰もが最初に直面するのは「RED CARをどうやって回避しながらドットを消しきるか」という難題です。ルールは単純でありながら、実際の攻略には細かい工夫や判断力が必要で、経験を重ねることで上達がはっきり実感できるゲームでした。ここでは、当時のプレイヤーが試行錯誤の中で見出した攻略法や、面を進めるごとに増していく難易度への対処法、さらには裏技的な遊び方までを詳しく解説していきます。

1. スタート直後の立ち回り

ゲーム開始時、MY CARは画面下部から反時計回りに走行を開始し、RED CARはその背後から時計回りに追いかけてきます。この位置関係を理解することが最初の攻略の鍵です。序盤は焦って車線を変える必要はなく、まずは外周からドットを集めていくのが安全です。RED CARが近づくまではコースをまっすぐ進み、車線変更ポイントをあえて使わず、余裕を持ってフィールドを削ることが推奨されます。

2. 車線変更ポイントの活用

『ヘッドオン』の攻略の核心は、車線変更の使い方にあります。車線変更はコース上の4か所に設けられた隙間でのみ可能で、タイミングを誤ればRED CARと衝突してしまいます。特に覚えておきたいのは、

低速時は2車線移動が可能

高速時は1車線しか移動できない

というルールです。これを利用してRED CARをかわすことが基本戦術となります。

例えば、RED CARが自分と同じ車線に迫ってきた時、低速で一気に2車線外側へ飛び出すと、RED CARは追従できず安全に回避できます。この「2車線飛ばし」をどの場面で使うかが、上級者と初心者を分けるポイントでした。

3. スピード操作のタイミング

高速と低速を切り替えるボタン操作はシンプルながら、非常に重要です。序盤は高速で走り続けるよりも、低速をうまく織り交ぜる方が安全です。低速はRED CARに追いつかれるリスクが高いものの、車線変更の自由度が高いため回避行動に優れています。逆にRED CARが少し離れている場合は高速に切り替えて距離を稼ぐのが有効です。

つまり、「追われている時は低速で回避準備」「余裕がある時は高速で逃げる」という切り替えのバランスを取ることが攻略のカギとなります。

4. RED CARの挙動パターンを読む

『ヘッドオン』のRED CARは単なる固定動作ではなく、プレイヤーの車線に合わせて妨害してくるように設計されています。基本的には1車線ずつしか移動しませんが、条件によっては2車線分を一気に移動することもあります。特に互いに低速で走っている場合などは、不意にRED CARが大きく車線変更してくることがあり、「敵に知性を感じる」と言われる要因となっています。

攻略のためには、このRED CARの行動を予測する力が重要です。「次の切れ目でこちらの車線に来るだろう」と想定して、逆に早めに別の車線へ移動しておくなど、先を読んだ立ち回りが勝利を引き寄せます。

5. スペシャルドットの狙い方

RED CARが通過すると一部のドットが赤い菱形に変化します。これを取れば通常より高得点となるため、スコアアタッカーにとっては見逃せません。しかし同時にRED CARが近くにいる状態で取りに行く必要があるため、リスクは非常に高いです。

安全に狙う方法としては、RED CARが自分と逆方向に位置しているタイミングを見計らい、短い時間で回収することです。慣れてくると「RED CARが次にどの位置を通過するか」を読んで、あえてスペシャルドットが生まれるように仕向ける高度な戦術も存在しました。

6. ステージごとの難易度変化

1面目はRED CARが1台だけですが、2面クリアごとに1台ずつ追加され、最大で3台となります。2台以上のRED CARが存在すると、挟み撃ちの危険性が急増し、車線変更のタイミングを誤ると逃げ場を失います。

この状況を切り抜けるためには、敵同士の位置関係を把握することが不可欠です。例えば、2台のRED CARが外周と内周に分かれて走っているときは、自分は中間の車線で待機し、車線変更の余地を残しておくことで安全性が高まります。3台出現する面では、常に「どの車線が空いているか」を瞬時に判断する洞察力が求められました。

7. プレイヤー同士で共有されたテクニック

アーケードゲームが主流だった時代、多くの攻略法は口コミやゲームセンター内での観察によって広まっていきました。『ヘッドオン』でも「外周を優先的に消すと安全」「スペシャルドットは無理に狙わない方が良い」「低速を長く使うと敵の動きが乱れる」といった小技が仲間内で語り継がれました。

中でも有名だったのは「RED CARを混乱させる」テクニックです。プレイヤーが短時間に連続で2車線変更を行うと、RED CARが急に車線変更をやめ、内側のコースをぐるぐる回り続けることがありました。これを「暴走」と呼び、スコアを稼ぐチャンスとして活用するプレイヤーもいました。

8. 裏技的な遊び方

当時のプレイヤーの中には、単にクリアや高得点を目指すだけでなく、あえてRED CARを挑発するようなプレイを楽しむ人もいました。例えば、RED CARと同じ車線でギリギリまで逃げ続けてから寸前で車線変更する「チキンレース」的な遊びや、スペシャルドットを意図的に発生させてからまとめて取る「点稼ぎプレイ」などです。こうした裏技的な遊び方がコミュニティ内で広がり、攻略法と同時に「魅せプレイ」文化が芽生えたのも『ヘッドオン』ならではの現象でした。

9. 難易度とゲームバランス

『ヘッドオン』は反射神経と戦略性を両立させたゲームでしたが、その難易度は決して易しいものではありません。特にRED CARが複数登場する面では一瞬の判断ミスで即ゲームオーバーになるため、初心者にとっては敷居が高いタイトルでもありました。しかしその分、1面や2面をクリアできたときの達成感は大きく、プレイヤーの挑戦心をかき立てました。

ゲームバランスとしては「簡単には全クリできないが、練習すれば確実に上達を実感できる」という絶妙な調整が施されており、当時のアーケード文化における「コインをもう一枚投入させる仕掛け」としても優れていました。

まとめ

『ヘッドオン』の攻略は、単なるパターン暗記や反射神経だけではなく、相手の行動を読み、適切な速度と車線を選び続ける思考力が必要でした。シンプルなルールに見えて奥深い駆け引きが存在することが、プレイヤーを繰り返し挑戦させる大きな要因となりました。攻略を突き詰めていくと、単なる「ゲーム」以上に「戦術の実験場」として楽しめる、そんな奥深さを秘めていたのです。

■■■■ 感想や評判

1979年に登場した『ヘッドオン』は、当時のアーケードゲーム市場に新しい風を吹き込んだ作品でした。そのため、実際にプレイした人々やゲームセンターで本作を見た人々からは、さまざまな感想や評価が寄せられています。また、当時のゲーム雑誌や業界関係者のレビューでも独特の扱いを受けており、単なる「ヒット作」以上の意味を持つゲームとして認識されていました。ここでは、当時のプレイヤー、メディア、業界関係者などの視点から『ヘッドオン』の評判を整理し、その魅力と課題を振り返ってみましょう。

1. プレイヤーの初期反応

『ヘッドオン』が初めてゲームセンターに登場したとき、多くの人は「車のゲーム」と聞いて、当時人気だったレースゲームを連想しました。しかし実際にプレイすると、そこにはタイムアタックや順位争いではなく、「追いかけっことドット回収」という斬新なルールが待っていました。

初めて触れたプレイヤーの多くは、そのシンプルさに驚きつつも、「追いかけられる緊張感がクセになる」「敵が自分を狙って動くようで怖い」といった感想を口にしたと言われています。特にRED CARが車線を変更してこちらを塞ぎに来る瞬間は、心臓が跳ね上がるような恐怖を感じさせ、それが逆に「もう一回挑戦してやろう」という気持ちを掻き立てました。

2. ゲームセンターでの人気

当時のゲームセンターでは『スペースインベーダー』が絶対的王者として君臨していましたが、『ヘッドオン』もその後継候補の一つとして注目を集めました。実際、ゲームセンターの常連たちは「これはインベーダーとは違う面白さがある」と評し、特に駆け引きの多さを評価しました。

一方で、『スペースインベーダー』に比べるとルールが直感的に理解しにくいという声もありました。「敵を撃つ」のではなく「点を取る」という新しい目的に戸惑った人も少なくなかったのです。そのため、最初は遊び方が分からずに数秒でゲームオーバーになる人も多く、その姿を見て笑ったり、攻略を教え合ったりする光景が広がりました。こうした「学びながら遊ぶ文化」自体が、『ヘッドオン』の評価を高める一因にもなりました。

3. 難易度への評価

プレイヤーから最も多く挙がった感想の一つが「難しいけれどクセになる」というものでした。1台のRED CARならまだしも、2台、3台と増えていくにつれて状況は一気に厳しくなり、車線を誤ると逃げ場を失います。特に3台に囲まれたときの緊張感は他のゲームでは味わえないもので、多くのプレイヤーに強烈な印象を残しました。

一方で、「初心者には厳しすぎる」「すぐゲームオーバーになってしまう」といった声もありました。つまり、プレイヤーの腕前によって評価が大きく分かれるゲームでもあったのです。これは「何度も遊ぶうちに上達していく」ことを前提としたアーケード文化ならではの現象でした。

4. スコアアタック文化の広がり

『ヘッドオン』はステージクリア型でありながら、実質的にはスコアをどこまで伸ばせるかを競うゲームでした。そのため、ゲームセンターではハイスコアをめぐる競争が自然と生まれました。

プレイヤーの一人は「友達と点数を競うのが一番の楽しみだった」と語っており、また別の人は「自分のスコアがランキングに残ると、他の人が挑戦してくれるのが嬉しかった」と回想しています。この「スコア文化」によって、『ヘッドオン』は単なる娯楽を超え、コミュニケーションの場を作る存在にもなったのです。

5. メディアでの取り上げ方

当時のゲーム雑誌や業界誌でも『ヘッドオン』は取り上げられました。その多くは「ポスト・インベーダーを狙った意欲作」と紹介し、特に「敵がプレイヤーを狙うように動く」という新しさを評価しました。

一方で、「地味に見える」「インベーダーほどの派手さはない」という意見も見られ、一般層への浸透力では一歩及ばなかったという評価もあります。とはいえ、後に『パックマン』が登場して世界的にブームとなった際、「その前に『ヘッドオン』があった」と振り返る記事も登場し、先駆者としての価値が再評価されました。

6. プレイヤーの記憶に残る瞬間

『ヘッドオン』をプレイした人々の多くは、ゲームそのもの以上に「体験としての記憶」が強く残っていると語ります。例えば、RED CARに追われて逃げ場を失った瞬間の冷や汗や、あと一つのドットを取れずに衝突した悔しさ、あるいはギリギリのところでかわしたときの爽快感などです。

こうした「緊張と解放の体験」は、のちに語り草となり、同世代のプレイヤー同士が当時を懐かしむ際の定番話題になっています。

7. 海外での評価

『ヘッドオン』は日本国内だけでなく海外市場にも輸出されました。海外では「Head On」というタイトルで稼働し、一定の人気を獲得しました。特にアメリカでは「シンプルだが奥深い」「子どもから大人まで楽しめる」と好意的に受け止められました。ただし、同時期にアメリカ市場では『パックマン』が爆発的な成功を収めたため、一般的な知名度ではやや影に隠れる形となりました。

8. 後世の再評価

時代が進み、レトロゲームを振り返る機会が増える中で、『ヘッドオン』は「ドットイートの始祖」として改めて注目を浴びています。特にゲーム史を研究する人々の間では、「敵に追われながら点を取る」というシステムを最初に形にしたゲームとして高く評価されています。現在でもレトロゲームコレクターの間では根強い人気を誇り、プレイ動画や研究記事が発表され続けています。

総評

『ヘッドオン』の評判は、登場当初から一貫して「難しいがクセになる」というものでした。ゲームセンターでの盛り上がり、スコアアタック文化、そしてプレイヤー同士の交流を生んだことなど、その存在は単なるアーケードゲームの一作を超えています。メディアや業界からも「新しい方向性を提示したタイトル」として記憶され、後に『パックマン』やAI的な敵キャラクターを持つゲームが登場する際の礎となりました。

■■■■ 良かったところ

『ヘッドオン』がアーケードゲーム史に刻んだ功績は決して小さくありません。当時のプレイヤーたちが「良かった」と感じた要素を整理すると、このゲームがなぜ記憶に残る存在となったのかがよく見えてきます。単純に「楽しかった」という声に留まらず、ゲームデザインや緊張感の演出、コミュニティ形成への影響など、多方面にわたって評価できるポイントが存在しました。ここでは、当時のユーザーや後年の研究者たちが指摘する『ヘッドオン』の良かった点を詳しく掘り下げていきます。

1. シンプルで分かりやすいルール

『ヘッドオン』の魅力の根底にあるのは、誰でも直感的に理解できるルール設計でした。画面に並ぶ小さな点を車で走りながら消していく――たったこれだけの目的でありながら、やり始めると止まらなくなる中毒性を持っていました。当時はゲームに慣れていない層も多かったのですが、複雑な説明を必要とせず、1回プレイすれば目的がすぐに分かる点は大きな強みでした。

2. 追いかけられるスリルと緊張感

RED CARが背後から迫ってくる演出は、プレイヤーの心を強く掴みました。追われる側に立つことで自然と緊張感が生まれ、「やられる前にかわさなければ」という気持ちが強く働きます。この緊張と解放の繰り返しが、プレイヤーに強烈な没入感を与えました。特にギリギリのタイミングでRED CARをかわしたときの爽快感は、他のゲームにはない魅力でした。

3. 戦略性を持たせる速度調整

単なるアクションゲームではなく、速度調整による戦略性があった点も好評でした。低速では2車線変更、高速では1車線変更というシステムはシンプルでありながら奥深く、プレイヤーが状況に応じて判断を下す楽しさを提供しました。「スピードを出すか、あえて落とすか」という選択肢が常に頭をよぎるため、遊ぶたびに違った展開が生まれ、飽きにくい設計だったのです。

4. 達成感のあるドット消去

ドットをすべて取りきったときに表示される「BONUS」の演出は、多くのプレイヤーにとって達成感の象徴でした。コースが少しずつきれいになっていく過程が視覚的な満足感を与え、最後の1個を取った瞬間の解放感は格別でした。これにより「もう一面進みたい」「次はもっと効率的にやりたい」と、自然と繰り返しプレイする動機付けが生まれました。

5. スコアアタックの面白さ

ハイスコアを競う文化が盛んだった時代に、『ヘッドオン』はその題材として非常に相性が良いゲームでした。ドットを全て消すという単純なゴールに加えて、スペシャルドットをどう狙うか、どれだけ効率よく回避行動をとれるかといった要素がスコアに直結するため、上達すれば確実に点数が伸びる感覚を味わえました。この「上手くなるほど記録が残せる」という構造は、ゲーマーの闘争心を刺激しました。

6. 仲間内での盛り上がり

『ヘッドオン』は一人プレイ用のゲームでしたが、ゲームセンターでは自然と仲間同士での観戦やアドバイスが生まれました。「今の車線変更は危なかった」「次は外周を先に消すべきだ」といった声が飛び交い、プレイヤーと観客が一体となって盛り上がる光景が広がりました。この観戦型の楽しさは、のちに対戦格闘ゲームやシューティングゲームで定番となる文化の萌芽だったとも言えます。

7. 敵に知性を感じる新鮮さ

プレイヤーを狙うように動くRED CARは、当時のゲーマーに「コンピュータに意思がある」と錯覚させるほどの衝撃を与えました。それまでの敵は決まった動きを繰り返すだけだったのに対し、『ヘッドオン』の敵はプレイヤーの位置を見て行動するため、毎回違う展開が生まれました。この新鮮な体験は、「ゲームに考える敵が登場した瞬間」として多くの人の記憶に残りました。

8. スペシャルドットの存在

通常のドットとは異なるスペシャルドットの導入は、ゲームプレイにさらなる奥行きを加えました。高得点を得る誘惑にかられつつも、RED CARが近くにいる緊張感がプレイヤーを翻弄しました。このリスクとリターンのバランスはプレイヤーに「もう一度挑戦しよう」と思わせる要因となり、戦略的な選択肢を広げました。

9. ゲームデザインの革新性

後世から見れば、『ヘッドオン』の一番良かった点は、その革新性にあります。追いかけられるスリル、スコアアタックの構造、AI的な敵の存在――これらは後の名作たちに多大な影響を与えました。直接的に『パックマン』へとつながる発想を提示しただけでなく、アクションゲームに「思考の要素」を持ち込んだ先駆者として評価されています。

10. 「何度でも遊びたくなる」中毒性

最後に挙げるべきは、このゲーム特有の中毒性です。プレイ時間は短く、失敗すればすぐにゲームオーバーになりますが、その分「次はもっと上手くやれる」という気持ちが強く働きます。1コインで味わえるスリルと達成感の密度が非常に高く、結果として多くのプレイヤーが何度もコインを投入することになりました。この「もう一度」の気持ちこそ、『ヘッドオン』最大の良さだったといえるでしょう。

総評

『ヘッドオン』の良かったところをまとめると、シンプルさと奥深さの絶妙なバランス、追いかけられるスリル、敵に知性を感じさせる新鮮さ、そしてスコアアタック文化との親和性が挙げられます。これらの要素が組み合わさった結果、『ヘッドオン』は「短時間で強烈な体験を与えるアーケードゲーム」として高く評価され、後世に語り継がれる存在となったのです。

■■■■ 悪かったところ

『ヘッドオン』は数々の革新的な要素を盛り込み、後世に語り継がれる存在となりましたが、同時に当時のプレイヤーや業界関係者から「改善の余地がある」と指摘された点も少なくありませんでした。ゲームデザインの挑戦的な部分が裏目に出たり、難易度調整の厳しさが一部のプレイヤーを遠ざけたりしたのです。ここでは、『ヘッドオン』の課題や「悪かったところ」を整理しながら、その時代的な背景と合わせて詳しく掘り下げていきます。

1. 難易度の高さ

最も多くのプレイヤーが口にしたのは「とにかく難しい」という声でした。1面からいきなりRED CARがプレイヤーを的確に追いかけてくるため、初見プレイヤーの多くは数十秒でゲームオーバーを迎えました。当時のアーケード文化は「短時間で終わるからこそ何度も挑戦する」スタイルでしたが、初心者には敷居が高すぎて「お金を入れてもすぐ終わってしまう」と敬遠されることもありました。

特に、2面以降でRED CARが2台、さらに3台と増えていく展開は、慣れていない人にとってほぼ絶望的な状況でした。この急激な難易度の上昇は、ライトユーザーを遠ざける一因となりました。

2. 説明不足で分かりにくいルール

『スペースインベーダー』や『ブロック崩し』は「撃つ」「跳ね返す」という直感的なルールで理解しやすいゲームでしたが、『ヘッドオン』は「ドットを全て消す」という目的がやや分かりにくく、当初は「車を走らせるレースゲーム」と勘違いする人が多くいました。

特に、低速と高速で車線変更の挙動が異なるというルールは、プレイを繰り返さないと理解できない部分であり、「何をすればいいか分からないまま終わってしまった」という声が当時の初心者層から多く聞かれました。直感的に遊べる部分が弱かったことは、一般層への浸透を妨げた要因といえます。

3. 見た目の地味さ

当時のアーケード市場では、画面に次々と弾が飛び交う『スペースインベーダー』や、ブロックが派手に崩れる『ブロック崩し』が人気を博していました。それに比べ、『ヘッドオン』の画面は円形のコースと小さな点、そして車が数台だけという非常にシンプルなものでした。

プレイすれば奥深さが分かるものの、筐体を眺めているだけの人には「地味で派手さがない」と映り、プレイする前に興味を持たれにくかったのです。特にゲームセンターのように多くのタイトルが並ぶ空間では、この「見栄えの弱さ」が大きなハンデとなりました。

4. 操作性のシビアさ

車線変更はコースの決まったポイントでしかできず、タイミングがわずかにズレただけで衝突してしまう仕様でした。このシビアさは上級者にとっては「緊張感があって良い」ポイントでしたが、初心者にとっては理不尽さを感じる部分でもありました。

また、低速と高速の切り替えを駆使する必要があり、ボタン操作に慣れていない人は「思った方向に動けずにぶつかる」という事故が頻発しました。この操作の難しさは、ゲームを敬遠する理由の一つになりました。

5. 単調さを感じる人もいた

ルールがシンプルであるがゆえに、「同じことの繰り返し」と感じてしまう人もいました。確かに面を進めるごとに敵が増える変化はありますが、フィールド構造は常に同じで、背景や敵の種類が変わるわけではありませんでした。

このため、長時間プレイすると「飽きるのが早い」という声もありました。特に派手な演出や多彩な敵を求めていたプレイヤー層にとっては、刺激が足りないと感じられたのです。

6. バランスの偏り

『ヘッドオン』は「スコアアタック」に重点を置いたゲーム設計でしたが、そのために「遊びの幅」が狭いとも指摘されました。敵車の数や速度が増えていくこと以外に新しい要素がほとんどなく、上達しても結局はスコアを伸ばすことしか目標がありません。

スコア競争を楽しむ文化が根付いていた当時のゲームセンターではそれで十分でしたが、家庭用ゲームの多様化が進んでいく中で「もっとバリエーションが欲しい」と思うプレイヤーも少なくなかったのです。

7. 爆発的ヒットになれなかった要因

『ヘッドオン』は革新的で面白いゲームでしたが、『スペースインベーダー』のような社会現象的な大ヒットには至りませんでした。その理由の一つが「初心者を取り込めなかったこと」です。直感的に分かりやすいゲームが主流の中で、『ヘッドオン』はややマニア向けに感じられ、多くの人がすぐに離れてしまいました。

また、広告や宣伝で「ポスト・インベーダー」として売り出されたものの、実際のプレイ感覚が一般層には難しく、期待値と実際の体験との間にギャップがあったことも指摘されています。

8. 技術的制約による不満

グラフィックやサウンドは当時の基準から見てもシンプルで、特に音楽がなく効果音中心である点に物足りなさを感じた人もいました。「もっと音楽があれば盛り上がるのに」という意見は少なくなく、後に登場する『パックマン』などとの比較で差を感じる要因となりました。

9. 「理不尽さ」を感じる瞬間

RED CARが時折見せる2車線飛ばしや、突然の挙動は「敵が考えているように見える」と高く評価される一方で、「理不尽だ」と受け止める人もいました。予測不能な動きにより、どうしようもなく追い詰められることがあり、運要素が強いと感じたプレイヤーもいたのです。

総評

『ヘッドオン』の悪かったところをまとめると、

初心者には厳しすぎる難易度

ルールが分かりにくく誤解されやすい

派手さや多様性に欠ける画面構成

操作性のシビアさによる挫折感

といった点が挙げられます。

ただし、これらの短所は「挑戦的で新しいゲームであったがゆえの課題」とも言えます。つまり『ヘッドオン』は、誰にでも広く受け入れられる万人向けゲームではなく、当時のゲーマーに「新しい遊びの形」を提示した先鋭的な作品だったのです。

[game-6]■ 好きなキャラクター

『ヘッドオン』は1979年の作品であり、キャラクター性を前面に押し出すゲームではありませんでした。しかし、登場する「MY CAR(プレイヤー車)」と「RED CAR(敵車)」は、それぞれ独自の存在感を放ち、プレイヤーに強烈な印象を与えました。当時のゲーマーは、単なるアイコン的存在以上に、そこに「性格」や「役割」を感じ取り、しばしば「どちらが好きか」という議論まで生まれたほどです。ここでは、ゲーム中の限られた要素から生まれたキャラクター性を掘り下げ、プレイヤーたちがなぜ彼らを愛着を持って語るのかを詳しく紹介します。

1. 主役としての「MY CAR」

プレイヤーが操作する黄色い車「MY CAR」は、ゲームの中心的存在です。見た目はシンプルなドット絵の車体ですが、コース上を必死に走り、点を取り、敵を避ける姿に多くの人が自分自身を投影しました。

MY CARの魅力は「不利な状況で必死に戦う挑戦者」として描かれている点です。常にRED CARに追われ、数で劣る状況の中で勝ち残る姿は、まるで弱者が知恵と工夫で強敵に立ち向かう物語のようでした。そのため、プレイヤーの間では「健気な主人公」「応援したくなる存在」としてMY CARを好きになる人が多かったのです。

2. 宿敵としての「RED CAR」

一方で敵役である赤い車「RED CAR」も、強烈な個性を放っていました。RED CARはただ周回するのではなく、プレイヤーを狙うように動き、時には進路を塞ぎ、時には予想外の車線変更を仕掛けてきます。この「ただの敵ではない」「考えて動く敵」という存在感は、当時のゲーマーに大きな衝撃を与えました。

あるプレイヤーは「RED CARには意地悪な性格を感じた」と語り、また別の人は「まるで自分のことを見透かされているようで怖かった」と振り返っています。しかし同時に「強敵だからこそ倒したい」「あの動きを出し抜いた時が最高に気持ちいい」と、憎まれ役でありながら愛される存在でもあったのです。

3. RED CARに感情移入する人々

面白いことに、一部のプレイヤーは「むしろRED CARが好きだ」と語っています。理由は「賢そうに動くから」「プレイヤーを追い詰める役割がカッコいいから」などさまざまでした。とくに、2台や3台のRED CARに囲まれながらも必死に逃げる状況では、敵役ながら「舞台を盛り上げる名脇役」としての存在感を示しました。

このように、RED CARは単なる障害物ではなく、ゲームを成立させるための「もう一人の主人公」ともいえる存在でした。ゲーム性を支える重要なキャラクターとして、多くのプレイヤーの心に刻まれています。

4. キャラクター性を与えたプレイヤーの想像力

当時のゲームはまだ物語性やビジュアルでキャラクターを作り込む時代ではありませんでした。しかし『ヘッドオン』のプレイヤーは、シンプルなドット絵の車たちに「意識」や「性格」を見出していました。

「MY CARは健気な努力家」

「RED CARは狡猾で意地悪なライバル」

「複数出現するRED CARは悪の組織のようだ」

こうした擬人化的な見方は、当時のゲーマーの想像力によって自然に生まれたものです。これは後の『パックマン』のゴーストたちにキャラクター性が与えられる下地ともなりました。

5. 好き嫌いが分かれる「スペシャルドット」

厳密にはキャラクターではありませんが、RED CARが生成する「スペシャルドット」も独自の存在感を持っていました。高得点を得られるチャンスをもたらす一方で、RED CARの動きに翻弄されるリスクも伴うため、多くのプレイヤーが「この赤いドットが好き」「怖いけど狙いたい」と感情を抱いていました。スペシャルドットを取る瞬間のドキドキ感は、ゲームに彩りを与えるもう一つの「キャラクター」として愛されました。

6. プレイヤーによる愛称や表現

当時のゲーマー仲間の間では、MY CARやRED CARに独自の呼び名を付けることも多くありました。「黄色い勇者」「赤い悪魔」といった単純なものから、「トムとジェリーのような関係」と比喩する人もいました。こうした愛称が仲間内で広がることで、ゲームの世界観はさらに膨らみ、キャラクターへの愛着が深まっていきました。

7. キャラクター性が残した影響

『ヘッドオン』は、後に登場する数多くのアーケードゲームに「敵キャラクターが個性を持つ」発想を与えました。例えば『パックマン』のゴーストたちには、性格づけ(追いかける・待ち伏せるなど)がありましたが、その原型は『ヘッドオン』のRED CARに見られる「プレイヤーを狙う」という挙動でした。つまり、シンプルながらキャラクター性を感じさせる設計が、後世のゲーム文化に受け継がれたのです。

総評

『ヘッドオン』のキャラクターといえば「MY CAR」と「RED CAR」。シンプルな車の形ながら、プレイヤーはそこに「挑戦する主人公」と「賢いライバル」という物語を見出しました。敵役ながら憎めないRED CAR、健気に逃げ続けるMY CAR――その対比は多くのプレイヤーにとって忘れがたい思い出となり、ゲームの奥行きを生み出しました。キャラクター性を意図的に設計したわけではないのに、プレイヤーの体験を通じてキャラクターが生まれた点こそ、『ヘッドオン』の面白さの一部だったのです。

[game-7]■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

1979年に登場した『ヘッドオン』は、ゲームセンター文化が社会的に広がりを見せていた時期にリリースされました。当時のアーケードゲームは「1回100円」が一般的なプレイ料金であり、『ヘッドオン』も例外ではありません。1プレイで数十秒で終わってしまう初心者から、数分間粘って高得点を狙う上級者まで、誰もが同じ料金で挑戦できるシンプルなビジネスモデルでした。ここでは、当時の料金体系や宣伝方法、人気の実態について詳しく掘り下げてみましょう。

1. プレイ料金

1970年代後半から1980年代前半にかけて、日本国内のアーケードゲームは基本的に1プレイ100円で提供されていました。『ヘッドオン』も同じく100円でプレイでき、多くの学生やサラリーマンにとって手軽に遊べる娯楽でした。

ただし、難易度が高いため初心者は数十秒でゲームオーバーになることが多く、「あっという間に100円が消える」という声もありました。一方で熟練者は長時間粘れるため、店によっては「客回転率のバランスが難しい」と言われることもありました。それでも「短時間でも強烈な体験ができる」という点は魅力的で、少額でスリルを味わえる娯楽として支持を得ました。

2. ゲーム紹介の方法

『ヘッドオン』は発売当時、筐体の説明パネルや画面デモを通じて「車でドットを消していくゲーム」と紹介されました。ただし「ドットをすべて消すとクリア」というルールは直感的に理解しにくく、初見プレイヤーは「レースゲームではないの?」と戸惑うことが多かったようです。

そのため、ゲームセンターでは常連プレイヤーが初心者にルールを教える光景がよく見られました。この「遊び方を伝える文化」自体が、『ヘッドオン』の人気を定着させる一因にもなったのです。

3. セガによる宣伝戦略

セガは『ヘッドオン』を「ポスト・インベーダー」と位置づけ、積極的に宣伝を行いました。特に注目すべきは、当時としては珍しくテレビコマーシャルを放映したことです。アーケードゲームの宣伝がテレビで行われるのはまだ一般的ではなかったため、多くの人に強いインパクトを与えました。

CMでは「追いかけられるスリル」「点を消す爽快感」が前面に打ち出され、映像と音によって『ヘッドオン』の新しさをアピールしました。こうしたメディア戦略は、家庭用ゲーム機の市場がまだ成熟していない時期において、アーケードゲームを広く認知させる効果を持ちました。

4. ゲームセンターでの人気

『ヘッドオン』は『スペースインベーダー』のように社会現象化するほどの大ヒットには至りませんでしたが、ゲームセンターでは一定の人気を維持しました。特に常連客やコアなゲーマーの間で「奥深いゲーム」として評価され、スコアアタックを目的に繰り返しプレイされました。

また、追いかけっこのスリルと短時間で決着がつくスピード感から、観戦している人も楽しめるゲームでした。「次はどう逃げるのか」「敵に捕まるのか」という緊張感が周囲に伝わり、プレイヤーと観客が一体となって盛り上がる光景が広がりました。これは『ヘッドオン』が人気を集めた大きな理由の一つです。

5. プレイヤー層

プレイヤー層としては、学生や若者を中心に広がりましたが、単純明快な操作性から大人や子供まで幅広く遊べる点も評価されました。特に「車」というモチーフは性別や年齢を問わず受け入れられやすく、ゲームセンターで「ちょっと試してみる」きっかけになったのです。

一方で、難易度の高さゆえに初心者が定着しにくい面もあり、長く遊び続けるのは主に熱心なゲーマー層でした。この「ハマる人はとことんハマる」という二極化が、人気の特徴でした。

6. 海外での展開と人気

『ヘッドオン』は海外市場にも投入されました。特にアメリカでは「Head On」の名で稼働し、一定の成功を収めました。海外のゲーマーは「単純で誰でも理解できるルール」「スリルある追いかけっこ」を高く評価し、アーケード文化の中に受け入れられました。

ただし、アメリカ市場では1980年に登場する『パックマン』の影響があまりに大きく、『ヘッドオン』は「先駆者」として認識されつつも一般的な知名度では後塵を拝しました。しかし、コアなゲーマーや研究者の間では「パックマンの原点」として再評価されることが多い作品となりました。

7. 人気の持続性

『ヘッドオン』は長期的な社会現象にはならなかったものの、アーケードゲーム史の中で確実に存在感を残しました。その理由の一つは「中毒性の高さ」です。1プレイで終わっても「もう一度やれば今度は逃げ切れるかもしれない」と感じさせる作り込みが、多くのプレイヤーをリピートさせました。

また、シンプルなルールでありながら戦略性が深く、繰り返しプレイするごとに新しい発見があるため、「飽きにくいゲーム」として愛され続けました。

8. 総評

『ヘッドオン』のプレイ料金・宣伝・人気を振り返ると、以下のように整理できます。

料金は当時標準の1プレイ100円で、短時間でも強烈な体験を提供。

セガがテレビCMまで用いて宣伝する力の入れようで注目を集めた。

ゲームセンターでは常連客を中心に人気を博し、観戦型の盛り上がりもあった。

初心者には厳しかったが、熱心なプレイヤーには深く刺さる中毒性があった。

海外でも展開され、「ドットイートゲームの先駆者」として評価された。

つまり、『ヘッドオン』は爆発的な大ヒットこそ逃したものの、セガの挑戦心と革新性を示す作品として確かな足跡を残しました。今日でもレトロゲームファンや研究者の間で語られる理由は、まさにその「先駆者としての存在感」にあるのです。

[game-8]