【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:セガ

【開発】:セガ

【発売日】:1979年11月

【ジャンル】:レースゲーム

■ 概要

1970年代後半のアーケード市場とセガの挑戦

1970年代の終盤、アーケードゲーム業界は急激な変化を迎えていました。『スペースインベーダー』(タイトー、1978年)の大ヒットによって、街中のゲームセンターは爆発的に増加し、ブロック崩しやシューティングなどの「定位置操作型」のゲームが人気を博していました。その中でセガは「遊びの幅を広げる」ことを掲げ、より体感性の高いジャンルに力を入れていきました。特にモータースポーツは世界中にファンを抱える題材であり、その熱気をアーケードで再現することは大きな挑戦でした。こうした背景から生まれたのが1979年11月稼働開始の『モナコGP』です。

セガはすでにドライブゲームに挑戦しており、1976年には『デイトナ500』風の『ローンチング・ラン』などをリリースしていましたが、本作『モナコGP』はF1を題材に「誰もが知るモナコ・グランプリ」の名を冠することで一気に注目を集めました。レースの象徴とも言える地名をタイトルに据えることは、当時のゲームマーケティングにおいても先駆的な戦略だったのです。

ゲーム内容の全体像

『モナコGP』は、上空からの俯瞰視点で自車を操作し、制限時間内にどこまで走れるか、どれだけ得点を稼げるかを競うシンプルなルールを採用しています。しかし単純明快であるがゆえに、遊べば遊ぶほどテクニックが求められる奥深さが備わっていました。

プレイヤーは赤色のF1カーを操作し、ハンドルによる左右移動、2段階のシフトレバー、アクセルペダルを駆使してコースを突き進みます。ブレーキはなく、減速はアクセルを緩めるかシフトダウンで行うという割り切った設計が、このゲームならではのスピード感を生んでいました。特にアクセルの踏み込みによって自機の表示位置が上下に変化する仕組みは、単なる映像以上に「加速している」という実感をプレイヤーに与え、当時としては革新的な演出でした。

多様な路面と仕掛け

コースは一見単調な直線道路に見えますが、実際には多様な仕掛けが盛り込まれています。通常のアスファルト道路だけでなく、車体がぶれる「スリップゾーン」、視界が制限される「トンネル」、極端に幅が狭い「一本橋」、泥に覆われた「悪路」などが次々と出現します。これによりプレイヤーは常に新たな対応を迫られ、単純なスピード勝負以上の緊張感が生まれました。

特にトンネルは本作を象徴する仕掛けの一つです。画面全体が真っ暗になり、ライトに照らされた小さな視界だけが残る演出は、当時のプレイヤーに大きな驚きを与えました。視覚情報が制限される中で敵車を避ける体験は、まさに現実のレースに近い恐怖感と臨場感を提供したのです。

障害物と敵車の個性

コースを走るのはプレイヤーだけではありません。黄緑や青などカラフルなライバル車が道を塞ぎ、独特の動きで進路を妨害します。色ごとに動きのパターンが異なり、青い車は左右に激しく揺れるため、特に手ごわい存在として知られています。

さらに水たまりに触れると車が強制的に横に弾かれるなど、避けきれない事故を誘発する要素も多く存在しました。そして後半になるとサイレンを鳴らしながら突如登場する救急車が現れ、最高速度で走っていても軽々と追い抜かれるため、画面全体が混乱状態になります。単なる「車を走らせるだけのゲーム」にとどまらず、状況ごとにプレイヤーが即座に判断を迫られるゲームデザインが際立っていました。

ゲームシステムの段階的進化

『モナコGP』が当時のレースゲームと一線を画していたのは、ゲームシステムの「二段階構造」です。最初は99秒の制限時間が設定され、その間はいくらミスしても復帰可能。ところがスコアが一定に達すると「EXTENDED PLAY」が発動し、ゲームオーバーを回避したまま続行できるようになります。

ここからは一転して残機制となり、クラッシュすれば即座にライフを失う緊張感あふれる展開に変化します。さらに2000点ごとに残機が増加し、6000点を超えると速度が上がって難易度が跳ね上がる仕組みも搭載されていました。このように段階的にプレイヤーを成長させる構造は、後のアーケードゲームデザインに強い影響を与えました。

筐体の存在感と臨場感

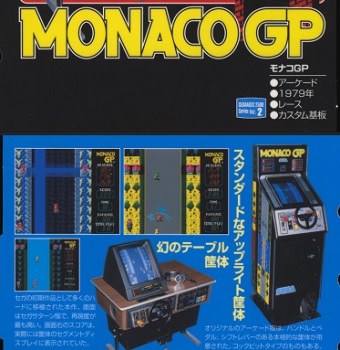

本作はゲーム内容だけでなく、筐体の作り込みも注目されました。F1マシンを模したコックピット型筐体は、タコメーターが光り、エンジン音と同期して針が動くなど、リアルな演出が施されていました。ゲームを遊ぶことが「マシンに乗り込む体験」に直結していたのです。

また、アップライト型やテーブル型も存在し、設置環境に応じたバリエーションが用意されました。特にコックピット型は定価125万円という高額であり、導入する店舗にとっては大きな投資でしたが、その迫力と集客力から多くのゲームセンターで導入されました。これは当時のセガが「体感ゲームメーカー」としての地位を確立する大きな一歩にもなったのです。

後続作品と家庭用への展開

『モナコGP』の成功はセガのレースゲーム開発をさらに加速させました。翌年にはバージョンアップ版『プロ・モナコGP』が登場し、その後『ターボ』(1981年)、『スーパーモナコGP』(1989年)へと発展しました。これらは後の『デイトナUSA』(1994年)などセガのレースゲーム路線に繋がる重要な礎となります。

さらに本作はアーケードに留まらず、SG-1000やマスターシステムといった家庭用ハードにも移植され、1990年代以降はセガサターンやPlayStation 2向けの復刻版にも収録されました。21世紀に入っても携帯アプリとして配信されるなど、20年以上にわたり世代を超えて遊ばれ続けるタイトルとなりました。

当時のインパクトと歴史的評価

『モナコGP』は、単に人気を博しただけでなく「アーケードレースゲームの原点の一つ」として歴史的に評価されています。俯瞰視点の縦スクロール型というスタイルは、その後の多くのレースゲームの基礎となり、難易度設計やステージ演出においても数々のフォロワーを生みました。

当時プレイした人々は、暗闇のトンネルやサイレンを鳴らす救急車に心を掻き乱されながらも、夢中でハンドルを握ったと振り返ります。『モナコGP』は、アーケードゲームが「単なる遊び」から「体験型エンターテインメント」へ進化していく象徴的な存在であったといえるでしょう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

シンプルながら奥深い操作性

『モナコGP』の大きな魅力は、操作体系のシンプルさと奥深さの両立にあります。プレイヤーはハンドル・シフトレバー・アクセルペダルの3つを使うだけで遊べるのですが、その組み合わせによって細かい操作感が変化します。例えば、シフトをHIに入れてアクセルを踏み込めば一気に加速し、LOに落とせば急に減速する。これだけの単純な仕組みでありながら、カーブを曲がるときや敵車を避ける瞬間には高度な判断が求められました。初心者はただ走るだけでも楽しく、上級者は操作の精妙なコントロールで高得点を狙える。この幅広さが、長く遊ばれる秘訣となりました。

緊張感を高める制限時間システム

通常のレースゲームは「順位」や「ゴールまでのタイム」を競うのが一般的ですが、『モナコGP』では「制限時間」と「スコア」が中心でした。99秒という時間制限は、プレイヤーに「今ここで少しでも長く走ろう」という強い緊張感を与えます。さらにスコアを一定値まで稼ぐことで「EXTENDED PLAY」が発動する仕掛けは、ギリギリで達成した時の達成感が格別で、多くのプレイヤーが「あと少し!」と夢中になりました。この緊迫感と報酬の組み合わせこそが、本作の中毒性を高めていたといえるでしょう。

視覚的な演出と没入感

当時のアーケードゲームはまだグラフィックの表現力が限られていましたが、『モナコGP』はその制約を逆手に取り、視覚的な工夫で臨場感を演出しました。代表的なのがトンネル演出です。画面全体が暗転し、ヘッドライトの光で照らされた一部しか見えなくなると、プレイヤーは現実のレースさながらに「目を凝らす」ような感覚を味わいました。この視覚制限のドキドキ感は、単にスコアを稼ぐだけでなく「体験」として記憶に残る魅力でした。

バリエーション豊かなコースと障害物

本作は単純な直線コースではなく、ステージごとに多彩な仕掛けが施されています。スリップゾーンではステアリングが過敏に反応し、思わず敵車に接触してしまう。一本橋では道幅が極端に狭くなり、息をのむような緊張感が走る。悪路ではマシンがぶれてコントロールが効きにくくなり、正確な操作が必要となる。これらの変化はプレイヤーに「次はどんなコースが出るのか」という期待感を抱かせ、何度も遊びたくなる動機となっていました。

敵車や救急車が生み出すドラマ性

『モナコGP』はただの障害物回避ゲームではなく、登場する敵車や救急車がゲームをドラマチックに盛り上げました。色とりどりのライバル車はそれぞれ違う動きを持ち、特に青い車は激しい左右移動でプレイヤーの進路を妨げました。そして、後半ステージに登場する救急車は、サイレンを鳴らしながら圧倒的な速度で追い抜いていき、画面全体を混乱に陥れます。これにより単なる「得点稼ぎ」以上に「ハプニングにどう対処するか」という物語性が生まれ、プレイヤーは毎回違う体験を味わえました。

筐体そのものがアトラクション

『モナコGP』の魅力は、ゲーム内容だけでは語れません。筐体そのものが一種のアトラクションでした。F1カーを模したコックピット筐体に座り、ステアリングを握り、ペダルを踏み込むと、実際にレース場にいるかのような気分を味わえました。タコメーターがエンジン音と連動して光る仕掛けは子どもから大人までを虜にし、当時ゲームセンターに導入された際には行列ができるほどの人気を博しました。筐体の迫力は、ゲームそのものの魅力を何倍にも引き上げていたのです。

初心者から上級者まで楽しめる設計

『モナコGP』は、ゲームバランスの妙によって幅広い層に受け入れられました。初心者でも制限時間内であれば何度でも復帰できるため、すぐにゲームオーバーにならず安心して遊べます。一方で、スコアが伸びると残機制に切り替わり、一気にシビアな展開になるため、熟練者は緊張感の中で高得点を狙えます。この「段階的な難易度上昇」が、多様なプレイヤーを魅了する設計となっていました。

競争と達成感を刺激するスコアシステム

当時のゲームセンター文化において「スコア」は重要な要素でした。『モナコGP』のスコアシステムは、速度に応じて得点が増加する仕組みや、2000点ごとに残機が増える仕掛けによって、プレイヤーに常に挑戦心を持たせました。ハイスコアを競うプレイヤー同士のライバル意識は、ゲームセンターを活気づけ、コミュニティ形成にもつながりました。「昨日よりもうまく走れた」という実感が、そのまま魅力に直結していたのです。

後世のレースゲームに与えた影響

『モナコGP』は、その後のアーケードレースゲームに多大な影響を与えました。1981年の『ターボ』は本作のシステムを進化させ、リアルな疑似3D表現を取り入れました。さらに1989年には『スーパーモナコGP』が登場し、実在のF1シーンを反映した本格派タイトルとして人気を博しました。こうした流れの起点にある『モナコGP』は、セガのレースゲーム史だけでなく、アーケード史全体においても欠かせない存在といえます。

体験型エンターテインメントの先駆け

最後に強調したいのは、『モナコGP』が「ただのゲーム」ではなく「体験型エンターテインメント」として受け止められていた点です。プレイヤーはマシンに乗り込み、時間とスコアに挑戦し、緊張と達成感を味わう。これはまさにアトラクションに近い体験でした。のちの「体感ゲーム」ブームを先取りする存在であり、セガの開発姿勢を象徴する作品だったといえるでしょう。

■■■■ ゲームの攻略など

まずは操作に慣れることから

『モナコGP』を攻略する第一歩は、ステアリング・シフト・アクセルの基本操作に慣れることです。ハンドル操作は思った以上に敏感で、特にスリップゾーンではわずかな傾きでも大きく車体が動いてしまいます。最初は速度を抑え、LOギアで走りながら敵車を避ける感覚を掴むことが大切です。徐々に操作に慣れてきたら、HIギアに切り替え、加速と減速のリズムを体に染み込ませましょう。

制限時間内での立ち回り

序盤は99秒という制限時間が設定されているため、クラッシュしてもすぐ復帰できます。したがって、最初のうちは恐れずに積極的にチャレンジし、敵車を追い抜く感覚や障害物の挙動を学ぶことが有効です。この「練習できる時間」があることで、後半のシビアな展開に備えられるのです。特に水たまりやトンネルなど特殊な区間は、序盤で何度も体験し感覚を掴んでおくと攻略が楽になります。

スコアを稼ぐコツ

高得点を狙うためには、とにかくスピードを維持することが重要です。速度が上がれば上がるほど加点のペースも上昇します。そのため、クラッシュのリスクを恐れて減速しすぎるのは逆効果です。ただし、敵車との接触は致命的なので、速度を保ちつつ安全に抜き去るライン取りが求められます。上級者は、車列の動きを先読みして左右に振りながら常に最速ラインを意識して走ります。

「EXTENDED PLAY」を狙え

本作攻略の最大のポイントは「EXTENDED PLAY」の獲得です。2000点以上に到達すると制限時間が切れてもゲームが継続され、残機制に突入します。ここからが本当の勝負であり、いかにスコアを伸ばせるかの分かれ道となります。そのため、序盤の時間制限内にいかにスムーズに走り、高得点を稼げるかが攻略のカギです。最初の99秒を無駄にせず、できるだけ加速を維持して走る意識が求められます。

難所・特殊コースの突破法

– スリップゾーン攻略 ステアリングが敏感に反応するため、力まずにハンドルを小刻みに切るのがコツです。敵車が同系色で見えづらいため、事前に配置を予測して安全なラインを取る必要があります。 – トンネル攻略 ライトの光に頼って真っ直ぐ走ることが基本です。左右に振れないように、トンネル前にしっかり車体を中央に寄せておくと安全です。 – 一本橋攻略 道幅が極端に狭くなるため、進入前に速度をやや落とし、車体を中央に固定する意識が大切です。敵車が現れた場合は焦らず、場合によっては速度を落としてやり過ごすのも手です。 – 悪路攻略 マシンが左右にぶれるため、力任せにハンドルを切らず、細かく修正を繰り返す操作が求められます。コースの端にある狭いラインを使って走るのが安定のポイントです。

敵車への対応

敵車は色によって動きが異なるため、それを理解しておくと事故を防ぎやすくなります。青い車は左右への揺れが激しく、最も避けづらい存在です。黄緑や黄の車は比較的直進的な動きをするので、速度調整で抜きやすい傾向にあります。また、クラッシュ後の復帰時は特に注意が必要です。加速が不十分だと後続車に追突されやすいため、復帰直後は素早くHIに入れて全開加速するのが安全策となります。

救急車の対処法

後半のステージで登場する救急車は、サイレンとともに画面下から現れ、圧倒的な速度で追い抜いていきます。避ける方法は「車線を譲る」ことです。救急車は真ん中を通ることが多いため、端に寄ってやり過ごすのが基本戦術です。しかし、同時に敵車も走っているため、端に寄ることで別のリスクが生じます。この瞬間に冷静に判断できるかどうかが、上級者と初心者を分ける分岐点でした。

ハイスコアを目指す戦略

スコアを限界まで伸ばすためには、2000点ごとに増える残機を活かし、極力クラッシュせずに走り続けることです。6000点を超えると速度が上昇し難易度が一気に上がりますが、この高速域こそスコア加算の効率が最も高いゾーンです。リスクとリターンが釣り合わないように思えますが、上級プレイヤーはこの超スピードを制御し、自己記録を更新するために挑戦を続けました。

裏技・小ネタ的な要素

『モナコGP』には大きな隠し要素はありませんが、プレイヤー間で語り草となった小技が存在しました。例えば、クラッシュ後の無敵時間を利用してグラベル地帯を突っ切ると、敵車にぶつからずに前方へ出られるといった方法です。ただし、この区間では得点が加算されないため、ハイスコア狙いには不向きですが、混雑区間を突破する「緊急回避テクニック」として重宝されました。

上達のための心構え

最終的に『モナコGP』攻略で大事なのは「焦らないこと」です。高速走行や難所の突破では、少しの操作ミスが命取りになります。特に残機制に移行してからは、冷静さがスコアに直結します。慣れてくれば、敵車の動きや障害物の出現タイミングを予測できるようになり、より安全に高得点を目指せるようになります。何度もプレイし、少しずつ限界に挑戦する姿勢が、このゲームの醍醐味であり攻略の本質でした。

■■■■ 感想や評判

稼働当時のプレイヤーの第一印象

1979年に『モナコGP』がゲームセンターに登場した時、多くのプレイヤーがまず驚いたのは「筐体の迫力」と「本格的な操作感」でした。コックピット型筐体に座ってステアリングを握る体験は、従来のレバーとボタンだけで遊ぶゲームとは一線を画すものでした。子どもから大人まで「本当に運転しているみたいだ」と感じ、ゲームというよりアトラクションとして受け止められたのです。

ゲームセンターでの人気ぶり

『モナコGP』は設置された店舗で常に行列ができるほどの人気を誇りました。当時はまだ「体感ゲーム」という概念が浸透していなかったため、この作品の存在は大きなインパクトを持ちました。プレイしていない人も後ろから観戦し、クラッシュやトンネルで悲鳴を上げる場面があちこちで見られ、ゲームセンター全体が盛り上がる空気を作り出していました。

初心者と上級者、それぞれの評価

初心者にとっては「制限時間内なら何度でも復帰できる」仕様が遊びやすく、安心感がありました。一方で上級者は「EXTENDED PLAY」に突入してからの残機制に挑むことで、緊張感と達成感を味わうことができました。この二段階のゲーム性は多様な層を取り込み、「誰でも楽しめるが、やり込むと奥が深い」という高評価に繋がりました。

雑誌や業界メディアでの取り上げられ方

当時のゲーム雑誌や業界紙では、『モナコGP』は「体感型ゲームの先駆け」「本格派レースゲーム」として紹介されました。特にトンネルでのライト演出や救急車の乱入は大きな話題となり、「映像だけでは伝わらない、実際に体験してこそ面白さが分かるゲーム」と評されました。また、筐体の価格が高額であることもニュース性があり、「大型投資を行う価値がある集客力を持つゲーム」として紹介された事例も残っています。

家庭用移植版への評価

後にSG-1000やマスターシステムに移植された際には、「アーケードの迫力には及ばないが、家庭で遊べるのは嬉しい」という声が多く寄せられました。特に当時の子どもたちにとって、ゲームセンターに行けなくても家で『モナコGP』が体験できることは大きな魅力でした。ただし、一部では「やはりコックピット型筐体での臨場感には敵わない」という意見もあり、アーケード版の存在感が際立つ結果となりました。

のちの復刻版やコレクションでの反応

1997年にセガサターン用ソフト『SEGA AGES メモリアルセレクションVol.2』に収録された際には、当時を懐かしむファンから高評価を得ました。また、2003年のPlayStation 2用『セガエイジス2500シリーズ Vol.2 モナコGP』でも「シンプルだけど飽きない」「アーケード黄金期を象徴する一本」として再評価されました。こうした復刻は、オールドファンのみならず新世代のプレイヤーにも『モナコGP』を再発見させるきっかけとなりました。

海外での評価

『モナコGP』は国内だけでなく海外でも一定の人気を得ました。特にアメリカ市場では、当時「アーケード=ピンボールやスペースインベーダー」というイメージが強かった中で、体感型のレースゲームは新鮮に映りました。海外のゲーマーからは「難易度が高いがクセになる」「シンプルさゆえに何度も遊びたくなる」といった声が寄せられ、セガが国際的なゲームメーカーとしての地位を築く一助となりました。

長期的な評価とレトロゲーム愛好家の声

現在、レトロゲームファンの間では『モナコGP』は「古典的名作」として語り継がれています。シンプルで直感的な操作性は今遊んでも十分楽しめるとされ、「現代の複雑なゲームにはない純粋な面白さ」が魅力として再評価されています。また、ハイスコアを競う文化を象徴する作品としても扱われ、アーケード黎明期の空気を知る手がかりとして愛され続けています。

総合的な評判

総じて『モナコGP』は、シンプルさの中に緊張感と達成感を盛り込み、体感型の魅力を強調したゲームとして高い評価を得ています。ゲームセンターを賑わせた当時の熱気、家庭用や復刻版での長期的な人気、そしてレトロゲームとしての再評価。そのどれを取っても、「ただの一過性のヒット作」ではなく、アーケード史に確かな足跡を残した名作であるといえるでしょう。

■■■■ 良かったところ

本格的な運転感覚を味わえたこと

『モナコGP』が高く評価された一番の理由は、当時の他のアーケードゲームにはなかった「運転している実感」を与えてくれた点にあります。ハンドルを回し、シフトレバーを操作し、アクセルを踏み込む──まるで実際の車を操っているような感覚を、ゲームセンターで手軽に楽しむことができました。この臨場感は、単なる画面操作に慣れていたプレイヤーにとって衝撃的で、記憶に残る体験となりました。

シンプルながら奥深いゲーム性

ルールは単純で、「制限時間内に走り、スコアを稼ぐ」だけです。しかし、スピードを上げれば得点は増えるが事故のリスクも増大する、残機制に移行してからは一つのクラッシュが命取りになるなど、緊張感とリスク管理の妙がありました。シンプルだからこそ誰でも遊べ、奥深いからこそ熟練者も挑戦し続けられる──このバランスの良さが「良かったところ」として多くの人に語られています。

段階的に変化するシステム

序盤の制限時間制と、一定スコア到達後の残機制という二段階のシステムは、当時のゲームとしては非常に斬新でした。初心者は制限時間内で気軽に楽しめ、上級者は残機制の緊張感を求めて挑戦できる。この設計が幅広いプレイヤーを満足させ、「何度でも遊びたくなるゲーム」という評価に繋がりました。

トンネルや一本橋といった演出の面白さ

視界が制限されるトンネルや、極端に狭い一本橋など、特定の区間はプレイヤーの記憶に強く残りました。特にトンネルは「前照灯で照らされた部分しか見えない」という仕掛けが斬新で、単なるスコア稼ぎ以上にドキドキ感を演出しました。これらの仕掛けは、プレイヤーにとって「ただ走る」だけではない楽しみを与え、印象的な良いポイントとして語られました。

敵車や救急車によるドラマ性

カラフルな敵車の動きは、それぞれ特徴があり、プレイヤーは「青い車は要注意だ」「この色なら抜きやすい」といった学習をしながら遊びました。また、突然サイレンを鳴らして現れる救急車は、驚きと緊張を同時に与える存在でした。こうした“予測不能な出来事”がプレイ体験を盛り上げ、「毎回違った展開になる面白さ」が評価されました。

筐体デザインの迫力

『モナコGP』の筐体は、それ自体が大きな魅力でした。特にコックピット型は、タコメーターが光り、エンジン音に合わせて針が動く演出まで搭載されており、ゲームを超えて「乗り物に乗る体験」を提供しました。ゲームセンターにおいて筐体が目立つ存在感を放ち、設置されているだけで客を呼び込む効果があったことも「良かったところ」として業界関係者に評価されています。

緊張感と達成感のバランス

プレイヤーが夢中になる理由の一つは、常に緊張感と達成感がバランスよく存在していた点です。制限時間が迫る中で「あと少しでEXTENDED PLAY」という瞬間は心拍数が上がり、達成した時には大きな喜びを味わえます。その後の残機制に移行してからは、クラッシュ一つで終了する緊張感が続きますが、その分、長く生き残った時の達成感は格別でした。

初心者でも挑戦しやすい設計

『モナコGP』は、最初から難しすぎるゲームではありませんでした。序盤はクラッシュしても即復帰できるため、誰でも気軽に遊ぶことができます。ゲームセンターで初めて挑戦する人にとってもハードルが低く、安心して楽しめる作りだったのです。この「入りやすさ」こそ、多くのプレイヤーが足を止めて挑戦するきっかけになりました。

コミュニティを生んだスコア争い

ゲームセンター文化においては「誰が一番スコアを稼げるか」が重要な関心事でした。『モナコGP』はスコアシステムが明確であり、2000点ごとに残機が増える仕組みもあって、仲間同士でスコアを競い合う楽しみが自然に生まれました。掲示板や店内のランキングに名前を残すことが誇りとなり、それがさらにプレイ意欲を高める要因となっていました。

後のレースゲームへの橋渡し役

『モナコGP』で培われたゲーム性や演出は、のちの『ターボ』や『スーパーモナコGP』に引き継がれていきました。ファンからは「このゲームがあったからこそ後の名作が生まれた」と語られ、歴史的意義を含めても「良かったところ」として評価されます。単体での楽しさだけでなく、ゲーム文化の発展に繋がったことが、特別な価値を持っていたのです。

長期に渡って遊ばれ続けた普遍性

最後に、『モナコGP』は発売から数十年経っても復刻や移植が行われ、今なお楽しめるタイトルである点も「良かったところ」に挙げられます。シンプルで直感的な操作、スリルある展開、緊張感と達成感のバランス。これらは時代を超えて普遍的な魅力を持ち、世代を問わず支持され続けてきました。

■■■■ 悪かったところ

難易度の高さに対する不満

『モナコGP』は「誰でも遊べる」一方で、スコアを伸ばそうとすると途端に難易度が跳ね上がる設計でした。特に6000点を超えたあたりから速度が急上昇し、操作がシビアになりすぎるため、多くのプレイヤーが「突然理不尽に感じる」と口を揃えていました。上級者向けの挑戦としては良かったものの、カジュアルに楽しみたい層にとっては「壁が高すぎる」と映ったのです。

敵車の動きが不規則すぎる

青い敵車をはじめとするライバル車は、左右に大きく揺さぶる動きを見せます。これが「避けづらい」「予測できない」と不満を呼びました。特に画面端に寄った際に突然動きを変えられると回避不能な状況になり、運要素に左右されすぎると感じるプレイヤーも少なくありませんでした。

救急車の存在が賛否両論

サイレンを鳴らして突如現れる救急車は、演出としてはインパクト抜群でしたが、ゲーム性の面では賛否が分かれました。「面白いけれど理不尽」「避けきれないことが多すぎる」との声があり、特に初心者にとってはスコアが伸び始めた矢先に一気にゲームオーバーになる原因となりました。演出として記憶に残る一方で、「もう少し公平な動きでも良かったのでは」と言われることもありました。

操作のクセが強い

ブレーキが存在せず、減速がシフトダウンやアクセルを緩めることでしかできない仕様は、現実の運転感覚とはやや異なっていました。これに違和感を覚えるプレイヤーもおり、「せめてブレーキボタンがあればよかった」という声が当時からありました。また、ハンドルの感度が人によっては過敏に感じられ、「細かい操作が難しい」との意見もありました。

筐体の大きさと設置の難しさ

コックピット型筐体は臨場感を生む一方で、設置には広いスペースが必要でした。さらに価格も125万円と高額で、導入できる店舗は限られていました。そのため「遊びたいのに置いてある場所が少ない」という声が上がり、地域によってはなかなか触れられなかったプレイヤーも多かったのです。これはゲームそのものの欠点ではありませんが、遊びやすさの面ではマイナス要素と捉えられました。

家庭用移植の限界

後にSG-1000やマスターシステムなどに移植されましたが、アーケード版の臨場感を完全に再現することはできませんでした。特にコックピット型の体験と比べると「家庭用では物足りない」という感想が多く、「本物の面白さはアーケードでしか味わえない」と評されました。移植版を遊んだ子どもたちにとっては十分楽しいものでしたが、アーケード版を知るファンからはやや不満の声も聞かれました。

単調さを感じる人もいた

コースは様々な仕掛けがあるとはいえ、基本的には同じ道路を走り続ける縦スクロール型です。そのため「何度も遊んでいると単調に感じる」という意見も一定数ありました。特に、背景が大きく変わるわけではないため、長時間プレイすると「景色が似ている」と思われがちでした。この点は、後に登場する『ターボ』などの疑似3D表現で改善されることになります。

理不尽に感じるクラッシュ判定

『モナコGP』では、敵車やコース外に触れると即座にクラッシュ扱いになります。しかし、時には「ほんのわずか触れただけなのにスピン」「見えない判定でぶつかったように扱われる」など、プレイヤーにとって理不尽に思える状況が発生しました。これも不満の一つとして語られ、「当たり判定がシビアすぎる」という意見が広まりました。

救済措置の少なさ

制限時間制の序盤は何度でも復帰できますが、残機制に突入すると一気にシビアになります。ここでクラッシュするとゲームオーバーが近づくため、「せめてもっと残機が増える条件が緩ければ」との声がありました。特に初心者にとっては、せっかく「EXTENDED PLAY」に入ってもすぐに残機を失って終わってしまうことが多く、不完全燃焼感を覚えることもありました。

プレイ料金に対する意見

『モナコGP』は当時100円で遊べる標準的なタイトルでしたが、難易度の高さから「すぐに終わってしまう」と感じる人も多かったようです。短時間で終わる割に、リスクの高いプレイが強いられるため、「遊びごたえはあるがコスパが悪い」と言われることもありました。

まとめ:賛否を呼ぶ要素も含めた名作

こうした「悪かったところ」にもかかわらず、『モナコGP』は間違いなく多くのプレイヤーに愛され続けた名作です。難易度や理不尽さは不満として挙げられましたが、それが逆に挑戦心を掻き立て、熱心なファンを育てた要因でもあります。つまり欠点そのものがゲームの魅力を強める結果となり、賛否両論が語り継がれる作品となったのです。

[game-6]■ 好きなキャラクター

プレイヤーを象徴する赤いマシン

『モナコGP』において最も多くの人が愛着を持ったのは、やはりプレイヤーが操る赤いF1マシンでした。視点が上空から固定されているため、画面の中では常に小さなドットの車として表示されるだけですが、それでもプレイヤーは自分自身をその赤いマシンに重ね合わせました。ゲームを進めていくうちに「自分の分身」として認識され、クラッシュすれば悔しさを覚え、うまく抜ければ達成感を共有できる存在でした。赤いボディカラーは、F1の象徴であるフェラーリを連想させることもあり、多くのプレイヤーに「速さ」と「憧れ」を結び付けさせました。

色とりどりのライバルマシン

敵車として登場する黄緑・黄・水色・紫・青のマシンたちも、プレイヤーにとっては強い印象を残す存在でした。それぞれ動き方に特徴があり、色によって性格があるかのように感じられたのです。

黄緑のマシン:比較的動きが素直で、抜きやすいため「練習相手」のように扱われました。

黄色のマシン:動きは中程度で、油断していると接触してしまう厄介さがありました。

水色のマシン:背景と同化して視認しづらく、プレイヤーを混乱させる存在でした。

紫のマシン:やや独特な動きを持ち、見た目の派手さから印象に残りやすかった敵車です。

青のマシン:最も左右の揺さぶりが激しく、プレイヤーに「天敵」として恐れられました。

こうして見ると、単なる障害物のはずが「キャラクター」としての個性を持ち、プレイヤーは無意識のうちに「好きな色」「苦手な色」を意識していたのです。

賛否両論の救急車

後半ステージで登場する救急車は、ある意味で『モナコGP』の“裏の主役”といえる存在でした。サイレンを鳴らしながら登場し、圧倒的なスピードで追い抜いていく姿は、敵車とは違った迫力を持っていました。プレイヤーにとっては避けづらい厄介者でしたが、そのインパクトの強さから「好きなキャラクター」として記憶に残った人も少なくありません。特に、救急車が出現した瞬間の緊張感は多くのプレイヤーの心に刻まれ、「あのサイレンが鳴ると心臓が跳ねる」と語られました。

水たまりや障害物をキャラクター視点で捉える

プレイヤーの中には、コース上に点在する水たまりや悪路さえ「キャラクター」として捉える人もいました。避けきれずに突っ込んでしまう水たまりは、まるでいたずら好きの存在のように感じられ、「あいつにまたやられた」と冗談交じりに話題にされることもありました。単なる地形や仕掛けが人格を持った存在として語られるのは、それだけプレイヤーの体験に深く食い込んでいた証拠でしょう。

プレイヤーごとの「推しキャラ」

興味深いのは、プレイヤーによって「好きなキャラクター」とする対象が違っていたことです。ある人は赤いマシンに愛着を持ち、別の人は「手強いからこそ青い敵車が好き」と語りました。また、「救急車が登場すると緊張感が増して燃えるから一番好きだ」という意見もありました。『モナコGP』には人間のキャラクターが登場しないにもかかわらず、プレイヤーの心の中で“キャラクター性”が生まれていたのです。

キャラクター的魅力がもたらす効果

こうした「キャラクター性」は、ゲーム体験をより豊かにしました。敵車の色ごとの特徴を覚えることでプレイヤーは「攻略」の意識を高め、自分の赤いマシンに感情移入することで「達成感」や「悔しさ」が一層際立ちました。つまり『モナコGP』の魅力は、単なるシステムや演出だけでなく、プレイヤーが車たちを「キャラクター」として感じ取る余地を残していた点にもあったのです。

後世のファンによる再評価

現代のレトロゲームファンの中には、敵車や救急車を擬人化して語る人もいます。青いマシンは「暴れん坊」、救急車は「ゲームの門番」、赤いマシンは「主人公」といった具合に、それぞれがキャラクター化され、ファン同士の会話に登場するのです。こうした文化は、ゲームが単なる遊びを超えて「物語性」を持つことを示しています。

まとめ:キャラクターなきゲームのキャラクター性

『モナコGP』には明確な人間キャラクターは登場しません。しかし、赤い自機、色とりどりの敵車、サイレンを鳴らす救急車、水たまりや悪路といった存在は、プレイヤーの心の中で確かにキャラクターとして生きていました。だからこそ、誰もが「自分のお気に入り」や「宿敵」を語ることができたのです。この“キャラクター性の余白”こそ、モナコGPが長く語り継がれる要素の一つだといえるでしょう。

[game-7]■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のプレイ料金設定

1979年当時のアーケードゲームのプレイ料金は、ほとんどが100円でした。『モナコGP』もその例に漏れず、1プレイ100円で楽しめる形式で導入されました。しかし、体感型のコックピット筐体は通常のアップライト筐体に比べて高額だったため、一部の店舗では「200円設定」で稼働させるケースも存在しました。特に地方の小規模ゲームセンターでは、筐体の減価償却を早めるために料金を高めに設定することがあり、プレイヤーにとっては「少し贅沢な遊び」として位置付けられていたのです。

導入当初の宣伝と話題性

セガは『モナコGP』の稼働にあたって、雑誌広告や業界誌で積極的に宣伝を行いました。特に強調されたのは「本格的なF1レース体験」というキャッチコピーでした。ポスターやチラシにはコックピット筐体の写真が大きく掲載され、ゲーム内容以上に「筐体そのものがアトラクションである」というイメージ戦略が取られました。この手法は功を奏し、ゲームセンターに導入されるとすぐに注目を集め、話題が口コミで広がっていきました。

筐体が生み出す集客効果

特にコックピット型筐体はゲームセンターの入り口や目立つ場所に設置されることが多く、その存在感だけで人を呼び込みました。ステアリングを握るプレイヤーの姿を見て「自分もやってみたい」と思わせる力があり、店舗にとってはまさに看板的な役割を果たしました。当時のゲームセンター運営者からは「モナコGPを導入すると店が活気づいた」という声が多く寄せられており、筐体そのものが宣伝塔になっていたといえます。

ゲームセンター文化との融合

1979年から80年代初頭にかけて、日本全国でゲームセンターが急増しました。その中で『モナコGP』は「ただの娯楽」以上の役割を果たしました。友人同士で集まり、スコアを競い合ったり、観戦して盛り上がったりする様子は、まるでスポーツ観戦のような熱気を帯びていました。『モナコGP』は「誰かが遊んでいる様子を見ても楽しい」ゲームであり、プレイヤー以外の観客までも巻き込む力を持っていたのです。

人気のピークと稼働率

稼働当初、『モナコGP』はほぼどの店舗でも「常に誰かが遊んでいる」状態でした。特に都市部の大型ゲームセンターでは、複数台導入されるほどの人気ぶりで、長時間の行列ができることも珍しくありませんでした。一方、地方では高額な筐体導入のハードルが高く、設置数が限られていたため「遊びたいのに近くにない」という声もありました。これが逆に希少性を生み、「旅行先で偶然モナコGPを見つけて遊んだ」という体験が強烈な思い出として語り継がれることになりました。

口コミによる広がり

当時はまだインターネットが存在せず、ゲームの情報は口コミや雑誌が中心でした。『モナコGP』は「トンネルで真っ暗になるゲームがある」「救急車が出てきてめちゃくちゃ怖い」といった話題が学校や職場で広まり、それが新たなプレイヤーをゲームセンターに呼び込みました。特に若者層では、クチコミが人気拡大の重要な要因となり、結果として全国的なヒットに繋がりました。

海外での受け止められ方

『モナコGP』は海外でも稼働し、欧米のゲームセンターでも注目を集めました。アメリカやヨーロッパでは当時「ピンボールや固定画面のゲーム」が主流だったため、体感型のレース筐体は非常に新鮮に映りました。特にモナコの名を冠したタイトルは、ヨーロッパのプレイヤーに親近感を与えたとされます。海外メディアでは「シンプルだが緊張感があり、まるで本物のレースのようだ」と高評価を得ました。

セガのブランドイメージ向上

『モナコGP』のヒットは、セガの「体感ゲームメーカー」としてのブランドを確立する大きなきっかけとなりました。後に『ターボ』や『アウトラン』といった名作レースゲームを生み出す土台は、この作品によって築かれたといえます。業界関係者からも「セガはレースゲームが得意」というイメージが広まり、その後の市場展開に有利に働きました。

家庭用展開と人気の持続

家庭用ゲーム機への移植によって、アーケードで遊べなかった層にも人気が広がりました。SG-1000やマスターシステムのユーザーは「家で遊べるだけで嬉しい」と歓迎し、家庭向け雑誌でも取り上げられました。その後の復刻版によって長期的に評価され、単発の流行ではなく「長く語り継がれる人気作」へと成長しました。

総合的な人気の背景

『モナコGP』が人気を博した背景には、ゲーム性の新しさ、筐体のインパクト、口コミでの広がり、セガの戦略的宣伝など、複数の要素が絡み合っていました。プレイ料金は標準的でありながら「内容に対して十分以上の価値がある」と感じさせる完成度があり、結果的に多くの人に愛されることになったのです。

レトロゲームとしての再評価

21世紀以降も、『モナコGP』は復刻版や携帯アプリによって再び脚光を浴びました。その際にも「当時遊んでいた懐かしさ」と「シンプルなのに奥深い」という魅力が語られ、レトロゲームイベントやコレクターの間で人気を集めました。プレイ料金や宣伝方法の話題さえ、当時を知る人々にとっては貴重な思い出として共有されるのです。

[game-8]

![【中古】[MD] スーパーモナコGP(Super Monaco GP)(ROMカートリッジ/ロムカセット) セガ (19900809)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1001/7/cg10017049.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 アイルトンセナ スーパーモナコGP2MD [メガドライブ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mujica-felice/cabinet/aya77-/aya77-b000148j2g.jpg?_ex=128x128)