【2026年02月19日発売】 メビウス|Mobius BURAI MSX2コンプリート【Switch】 【代金引換配送不可】

【発売】:コナミ

【対応パソコン】:MSX

【発売日】:1985年3月18日

【ジャンル】:アクションパズルゲーム

■ 概要

● エジプト神話とパズルアクションが融合したMSXタイトル

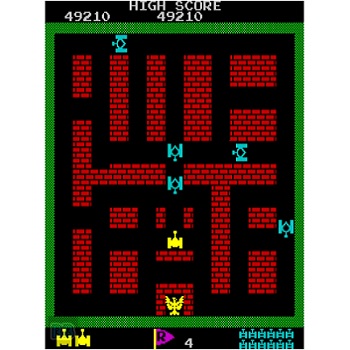

1985年3月18日、家庭用パソコンとして普及期に入っていたMSX向けにコナミが送り出したアクションパズル作品が『王家の谷』です。タイトルどおり、舞台は古代エジプトの王墓が集まる「王家の谷」をモチーフにした迷宮群で、プレイヤーはそこに眠る秘宝を求めてピラミッドを次々と攻略していきます。まだゲームの世界が宇宙やファンタジーに偏りがちだった時代に、発掘調査や考古学を題材に据えたコンセプトは新鮮で、当時のMSXユーザーに強いインパクトを与えました。ゲーム自体は見下ろし型でも3Dでもなく、横から見たサイドビューで描かれたシンプルな画面構成ですが、ステージ内に張り巡らされた階段や足場、敵ミイラの巡回ルート、床を掘るためのツルハシの数などが絶妙に設計されており、ひと目でルールが分かるシンプルさと、じっくり考えさせるパズル性の両方を兼ね備えた作品となっています。

● 主人公ビックと「秘宝珠」をめぐる物語

物語の中心にいるのは、イギリス・マンチェスター生まれの探検家「ビック」。彼は、古代のファラオたちが眠る王家の谷から密かに運び出され、別の地で3400年ものあいだ守られてきた「秘宝珠」の存在を知り、その在り処へとたどり着きます。この秘宝珠は、ミイラとなった王たちを太陽の国へ導く鍵であり、同時に莫大な価値を秘めた秘宝としても語り継がれているものです。ゲーム中で詳細な会話が挿入されるわけではありませんが、説明書やストーリー解説を通じて、ミイラたちは単なる怪物ではなく、この秘宝を守るために長い年月を費やしてきた番人であることが語られます。プレイヤーはビックを操作して秘宝珠を回収することになりますが、そこには財宝目当ての冒険だけでなく、古代王たちの安息を乱す「侵入者」としての側面も暗示されており、単なるお宝探しゲームに留まらない独特の雰囲気が漂っています。

● ゲームの基本ルールと目的

『王家の谷』のルール自体は非常に明快です。各ステージには複数の「秘宝珠」が配置されていて、プレイヤーはこれらをすべて集めることで出口となる扉を出現させられます。扉は2枚現れ、そのうち一方は次のステージへ進むための入口、もう一方は前のステージへ戻ってしまう入口。どちらが正しい扉なのかは、ステージ内の配置やプレイ経験から判断する必要があり、単に宝を集めるだけではない一捻りが加えられています。主人公ビックには体力の概念はなく、ミイラやトラップに触れると即ミスとなり残機が1つ減少します。全ての残機を失うとゲームオーバーという構造で、シビアでありながらも「失敗したらまたパズルを解き直す」というボードゲーム的な遊び心が強く、アクションでありながらもクリア手順を読み解いていく「謎解きゲーム」に近い感覚で楽しめるよう設計されています。

● ツルハシと神の剣 ― 2種類のアイテムが生む駆け引き

本作のゲーム性を象徴するのが、ビックが扱う二つのアイテム「ツルハシ」と「神の剣」です。ツルハシは足元の床を縦2ブロック×横1ブロック分だけ掘り抜き、穴を開けられる道具で、石室に閉じ込められた秘宝珠へ道を作ったり、ミイラの移動ルートを変えるために使います。一方「神の剣」は横方向へ飛んでいく投擲武器で、ぶつかったミイラを一時的に消し去ることができますが、時間が経つとミイラは元の位置から復活してきます。重要なのは、ビックが同時に持てるアイテムはどちらか一つだけという点です。アイテムを持っている間はショットボタンがジャンプではなくアイテム使用に割り当てられるため、ジャンプが一切できなくなります。段差を越えるためにジャンプしたい場面ではアイテムを手放さざるを得ず、逆に敵や壁を処理したい場面ではアイテムを持ったまま足場のやりくりを考えなければなりません。さらに、階段の途中や空中など、ジャンプができない状態のときにはツルハシや神の剣も使用できないという制限もあり、「どのタイミングでどちらの道具を持ち、どこまで持っていくか」がステージ攻略の核となるのです。

● 多彩な性格を持つ5色のミイラたち

プレイヤーを追い詰める敵として登場するのは、古代王たちの墓を守るミイラたちです。彼らはステージ内の決められた位置から煙とともに出現し、一定の法則にしたがって徘徊します。ミイラは全部で5色存在し、それぞれが移動速度や方向転換のパターン、こちらを追いかけるしつこさなど、異なる「性格」を持っています。ある色はひたすら直進し、壁にぶつかるたびに方向を変えながらステージ内を巡回し、別の色はプレイヤーに対して積極的に近づいてくる、というように、同じミイラでも色によって戦い方・やり過ごし方が変わるのが特徴です。また、ミイラは一定回数壁にぶつかることで自動的に消え去り、しばらくすると初期位置から再び現れます。これにより、プレイヤーは「今はやり過ごして、壁に自滅させてから動こう」という駆け引きも可能になります。神の剣を当てれば一時的に消すことができますが、これも時間経過で復活するため、単に全てを倒せばいいというものではありません。ミイラの動き方そのものがパズルの一部になっていて、敵の性格を理解しないと正解のルートを組み立てることができないのが、本作ならではの特徴です。

● ステージ構成と見た目の変化

画面はロードランナーのような横視点で、床や足場が階段で上下に接続された構造になっています。奇数面は一画面に収まるシンプルな構成ですが、偶数面では左右にスクロールする二画面構成となり、一度に全体を見渡せないぶん、記憶力と空間把握力も試されます。ステージは進行に応じて床の色が変化し、茶色系の砂地から青、赤、緑といった色合いへと移り変わっていくため、似たような構造の面が続いても視覚的なマンネリ感を抑えているのもポイントです。ROMカセット版では全15面というコンパクトなボリュームにまとめられていますが、後に登場したフロッピーディスク版では全60面という大ボリュームとなり、15面ごとにパスワードを入力して途中から再開できる仕組みが用意されています。さらにディスク版にはステージエディット機能まで用意され、プレイヤー自身がオリジナルの王家の谷を構築できるようになっていました。公式に発売された形ではなく、MSX用コレクションソフトに「秘蔵版」として収録された経緯を持つため、知る人ぞ知る追加要素として語られています。

● ギミックとしての「増殖する壁」と「回転扉」

通常の床や階段だけでなく、『王家の谷』には特徴的な仕掛けが複数存在します。その一つが「増殖する壁」。ステージ内の特定のポイントを通過した瞬間、天井からスッと伸びてきて通路を塞ぐ壁で、ビックが挟まれると即ミスとなります。ミイラに対してはダメージを与えられず、プレイヤーだけを一方的に追い詰める凶悪な仕掛けで、一度出現するとツルハシで削らない限りそこに居座り続けます。もう一つが「回転扉」と呼ばれるギミックで、青と白の両面を持った一方通行の扉です。この扉は青い側からしかくぐることができず、一度通過すると扉の向きが反転し、さっきまで青かった側が白くなります。ミイラはこの扉を通り抜けられないため、扉をうまく利用すれば敵の追跡を振り切ることができますが、秘宝珠をすべて集めると扉自体が消えてしまうというルールがあり、「宝を先に集めるか、安全なルートを確保するか」というジレンマを生み出しています。こうしたギミックが組み合わさることで、ステージごとに異なる攻略パターンが生まれ、同じような構造の面でもまったく違う思考を求められるのが本作の大きな魅力です。

● 操作感とMSXならではの手触り

操作はカーソルキーとショットボタンという非常にシンプルな構成で、カーソルキーで左右移動、斜め方向への入力で階段の昇り降り、ショットボタンでジャンプあるいはアイテムの使用を行います。ジャンプは1キャラ分程度の控えめなものですが、ミイラをタイミングよく飛び越して回避することも可能で、「攻撃手段がないときはジャンプでやり過ごす」というアクションゲームらしい駆け引きも存在します。ただし先述のようにアイテムを持っている間はジャンプできなくなるため、ステージを移動するだけでも操作計画を立てる必要が出てきます。PAUSE(ポーズ)機能としてF1キーが用意されているほか、どうしても詰んでしまったときにはF2キーで自らミスを選び、ステージの最初からやり直すこともできます。特にツルハシを無駄に消費してしまった場合や、掘った穴のせいでビックもミイラも身動きが取れなくなった場合など、「手順を間違えた時点でクリア不能になる」構造があるため、この自殺コマンドはパズルゲーム的には欠かせないリセットボタンとして機能しています。音面では、ビックがやられたときのショッキングな効果音や、ゴールの扉が出現する際の印象的なサウンドがプレイヤーの記憶に焼きつき、MSXの限られた音源ながら、場面ごとのメリハリを感じさせる演出が施されています。

● OEM版・コレクション収録など、その後の展開

『王家の谷』はコナミの自社ブランドとしてMSX向けにリリースされただけでなく、カシオ計算機からもROMカートリッジとしてOEM供給されていたことでも知られています。カシオ版のパッケージにはコナミのロゴが小さくあしらわれており、当時のPCゲーム市場におけるメーカー間の協業関係をうかがわせます。後年になると、プレイステーションおよびセガサターン向けに発売された『コナミアンティークスMSXコレクション』に収録され、MSX実機を持っていない世代にも遊ぶ機会が与えられました。さらに携帯電話向けアプリとしても配信されており、ドット絵やゲーム内容を可能な範囲で再現した形で、手軽にピラミッド探索が楽しめるようにもなっています。このように、本作は単なる一発もののMSXタイトルにとどまらず、時代を越えて細く長く遊ばれ続けてきた作品であり、コナミのレトロゲームを語るうえで外せない一本として位置づけられています。

● 当時のアクションパズルの中での立ち位置

1980年代半ばのパソコンゲーム市場では、『ロードランナー』に代表されるような「穴掘りアクション」系パズルが人気を博していました。『王家の谷』はそうした流れを汲みながらも、エジプト風の世界観、ミイラの多彩な行動パターン、ツルハシと神の剣の二択による資源管理といった独自要素を組み合わせることで、単なる亜流にはとどまらない個性を打ち出しています。ステージエディット機能を備えたディスク版の存在も含め、パズルとしての完成度と遊びの幅広さは非常に高く、MSXユーザーの間では「じっくり遊べる知的アクション」の代表格として語られることも多いタイトルです。こうした背景を踏まえると、『王家の谷』は、コナミがのちに手がける多くのアクションパズル作品の原点のひとつとしても捉えられるでしょう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● 「考えるアクション」としての心地よい緊張感

『王家の谷』の一番の魅力は、ただ敵をよけてゴールを目指すだけのアクションではなく、「一手先、二手先を読みながら動くパズル」としての面白さがしっかりと組み込まれている点にあります。画面上には階段や足場、穴を掘れる床、ミイラの巡回ルートなどがぎっしり詰め込まれていて、プレイヤーはそれらを一瞬で把握しながら最適なルートを探っていきます。勢いに任せて走り回ると、ツルハシを無駄に消費してしまったり、ミイラの挙動を読み違えて出口への道を塞いでしまったりと、すぐに「詰み」の状況に陥ってしまうため、自然と慎重なプレイスタイルが身につきます。しかし、慎重になりすぎると今度はタイミングを逃してミイラに挟み撃ちにされたり、増殖する壁に閉じ込められたりすることもあり、「考える」と「素早く動く」のバランスが絶妙です。遊んでいると、頭の中でチェスや将棋のように何手も先を思い描きつつ、それを指先で瞬時に実行していく感覚があり、それがクセになる緊張感と達成感を生み出しています。

● シンプルな操作から生まれる豊かな駆け引き

操作体系そのものはカーソルキーとショットボタンだけと、とても単純です。それにもかかわらず、ジャンプとアイテム使用の切り替え、階段の斜め入力、アイテムを持つか手放すかの判断など、プレイヤーが取れる選択肢は多く、毎ステージで違う「解き方」を考える楽しさがあります。たとえば、ツルハシを持った状態ではジャンプができないという仕様は一見不便ですが、それゆえに「ここは先に足場を渡ってからツルハシを取りに戻るべきか」「神の剣でミイラを一掃して道を確保してから掘り進めるべきか」といった判断が生まれ、同じ画面構成でもプレイヤーによって攻略手順が変わってきます。加えて、ジャンプだけでもミイラをうまく飛び越えてやり過ごせる場面が用意されており、「アクションの腕前で危機を切り抜ける」か「安全策としてアイテムを使う」かという選択も毎回悩ましいところです。こうした駆け引きが、単純なボタン操作に独特の深みを与えています。

● ミイラごとに異なる性格が生むドラマ

画面を徘徊するミイラたちは、単なる当たり判定の塊ではなく、それぞれ違った行動パターンを持つ「キャラクター」として機能しています。色によって動きの速さや方向転換のタイミング、プレイヤーへの追尾の仕方が変わるため、見た目以上に存在感が強く、「あの色のミイラがいるからこのルートは危険だ」といった読み合いが生まれます。ある色のミイラは一直線に進み、壁にぶつかるごとに淡々と折り返しますが、別の色のミイラはプレイヤーを執拗に追いすがり、階段を使ってでも近づこうとしてきます。また、一定回数壁に当たると一度消え、しばらくしてから初期位置に戻るという性質も持っており、「いま無理に神の剣を使わなくても、壁にぶつけて時間稼ぎしよう」といった、敵を利用した戦略が成立します。プレイヤーは次第に「この色のミイラはこう動くから、ここで待てば安全に通れるはずだ」といった経験則を身につけていき、それが上達の実感へとつながります。ステージごとに配置されるミイラの種類と数が巧みに変えられているため、行動パターンを理解するほどにゲーム世界の立体感が増していくのも、長く遊べる理由のひとつです。

● ステージ構成と難易度カーブの心地よさ

『王家の谷』は、序盤からいきなり理不尽な難しさを押し付けるような作りにはなっていません。初期のステージではジャンプや階段の使い方、ツルハシで床を掘る基本といった要素がゆるやかに提示され、その後少しずつミイラの数が増えたり、増殖する壁や回転扉といったギミックが加わったりして、自然とプレイヤーの「考える力」を鍛えてくれます。奇数ステージの1画面構成はルール確認やウォーミングアップの役割を担い、偶数ステージではスクロールを伴う広いマップで応用力を試される、といった具合に、プレイのテンポがうまく調整されています。また、ステージが進むごとに床の色が段階的に変わる演出も、単なる色違いにとどまらず、「新しいエリアに足を踏み入れた」という感覚を与えてくれます。全体として、失敗すればするほど「今度こそは」と再挑戦したくなる、程よい難しさと学習曲線が用意されている点が魅力です。

● 効果音とBGMが生む独特の緊張感

音の演出も、本作の印象を語るうえで欠かせません。ビックがミイラやトラップにやられた瞬間に鳴り響く、鍵盤を乱暴に叩きつけたようなショッキングな効果音は、何度聞いてもハッとさせられるものがあります。特にスクロール直後にミイラと鉢合わせして突然やられてしまったときなど、画面上の出来事以上に、耳から伝わる衝撃の方が強く心に残ります。一方で、残機が増えたときやアイテムを手に入れたときには、軽快でどこかユーモラスなサウンドが流れ、シリアスな墓荒らしの舞台にも、遊び心とテンポのよさをもたらしています。全ステージを通して流れるBGMや、扉が出現した瞬間に響く印象的なフレーズは、プレイヤーに「やった、やっとクリアできた」という達成感と共に強く焼き付くため、しばらく遊んでいない人でも、ふとした拍子にメロディだけ思い出す、そんな記憶の残り方をする音作りになっています。

● 何度も挑戦したくなる中毒性

ツルハシの使い道を誤ってしまったり、神の剣を拾う順番を間違えたりすると、その時点でクリア不能になってしまうステージも少なくありません。しかし、その失敗体験が不思議とストレスだけにはならず、「さっき右側の穴を先に掘ったのが悪かったんだ」「ここで一度ミイラを誘導してから珠を取りに行こう」といった気づきを与えてくれます。1回ごとのプレイ時間も比較的短く、ミスをしてもF2キーで素早くやり直せるため、つい「もう1回」「あと1回」と再挑戦を繰り返してしまいます。加えて、ステージ構造がパズルとしてきっちり組まれているため、正しい手順を発見してクリアしたときの満足感が非常に大きく、「自分の頭と指で謎を解き明かした」という感覚が強く得られるのも中毒性を高めています。クリア済みのステージであっても、「もっとスマートなルートはないか」「ミイラを一度も倒さずに突破できないか」といった“自己流チャレンジ”をしたくなるあたりにも、本作の奥深さが表れています。

● エディット機能がもたらす遊びの広がり

ディスク版に用意されたステージエディット機能は、『王家の谷』の魅力をさらに拡張する要素となっています。自分で足場や階段、ミイラの出現位置、秘宝珠の配置を決めていくと、このゲームがいかに綿密にバランス調整されているかがよく分かります。ツルハシの数を一つ増やすだけで難易度が大きく変わったり、ミイラの色を変えるだけで攻略ルートがまったく異なるものになったりと、ちょっとした差し替えでもプレイ感覚がガラリと変化してしまうのです。それだけに、プレイヤー自身が「理不尽になりすぎず、それでいて歯ごたえもある」オリジナルステージを作ろうとすると、自然とゲームデザインの面白さに触れることになり、クリエイティブな楽しみ方が生まれます。友人同士で自作ステージを持ち寄って遊ぶ、といったアナログゲーム的な交流にも向いている点も、当時のPCゲームとしてはユニークな魅力でした。

● エジプト風世界観が醸し出すロマン

グラフィック自体はMSXの解像度と発色の制約を受けた素朴なドット絵ですが、ピラミッド内部の石壁や階段、神秘的な秘宝珠、そしてミイラたちの姿がシンプルな線と色で表現されることで、かえってプレイヤーの想像力をかき立ててくれます。ステージクリア時に表示されるピラミッドの地図も、どこか手描きの冒険譚のような雰囲気を持っており、「自分はいま巨大な王家の谷を一歩ずつ踏破しているのだ」という感覚を強めてくれます。文章やカットシーンで長々と説明されることはありませんが、「3400年のあいだ秘宝珠を守り続けてきたミイラたち」「太陽の国へと導く秘宝」といったキーワードが、プレイヤーの脳内で物語を補完し、ゲームそのものを一本の冒険小説のように感じさせてくれます。

● 当時のMSXユーザーにとっての“語りたくなる一本”

同時期のMSX向けタイトルの中では、『王家の谷』は派手なアニメーションや豪華なサウンドで押すタイプのゲームではありません。それでも、遊んだ人たちの記憶に強く残り、今でも名前を挙げられやすいのは、ステージ構成やギミックの組み合わせが非常に洗練されていて、「攻略した経験そのもの」がいつまでも忘れがたいからでしょう。「あのステージの増殖する壁に何度も潰された」「あの色のミイラがどうしても苦手だった」といった思い出が、プレイヤーごとに語れるエピソードとして残りやすく、仲間内で攻略情報を交換したり、自分なりのルートを披露し合ったりする楽しみもありました。アクションが得意な人もパズルが好きな人も、それぞれの視点から「この面白さは一度遊んでみないと伝わらない」と勧めたくなる、そんな不思議な吸引力を持った一本と言えるでしょう。

■■■■ ゲームの攻略など

● まず押さえておきたい基本的な立ち回り

『王家の谷』を攻略するうえで最初に意識したいのは、「とりあえず動きながら考える」ではなく、「動く前に一度画面全体を眺めて構成を把握する」という姿勢です。特に1画面構成の奇数ステージでは、開始直後に大まかなルートが見えやすいので、スタートしてすぐに歩き出すのではなく、どこに秘宝珠があり、ツルハシや神の剣が何本配置されているか、ミイラがどこから湧いてどのルートを回っているかをざっと観察することが重要です。偶数ステージの横スクロール面でも、まずは無理に宝を取りにいかず、スクロールさせながら全体を確認し、危険なポイントや袋小路の位置を覚えておくと、その後の手順を組み立てやすくなります。また、階段の昇り降りには斜め方向の入力が必要なので、ここで操作にもたついているとミイラに追いつかれてしまいます。最初のうちは安全な場面でわざと階段を何度も昇り降りし、感覚的にスムーズに動かせるように慣れておくと、いざというときに焦らず行動できます。

● 秘宝珠を取る順番を組み立てる

各ステージには複数の秘宝珠が配置されていますが、これらは単に全部集めればいいというだけでなく、「どの順番で取るか」が非常に重要です。たとえば、先に取ってしまうと増殖する壁が起動して戻れなくなってしまう配置や、神の剣が必要なルートとツルハシが必要なルートが混在していて、どちらのアイテムを持った状態でどの珠を取りに行くかを考えなければならない場面がよくあります。基本的な考え方としては、①戻り道が確保しづらい場所から先に片付ける、②ミイラの通り道と重なる場所は、敵の動きが落ち着いているタイミングや神の剣所持時に後回しにする、③ツルハシを使わないと届かない珠は、ツルハシを拾う前後のルートをしっかりイメージしてから行動する、という三つを意識すると安定します。また、扉が出現したときに通り抜けやすい位置に戻ってこられるよう、最後の一個をどこで取るかも重要です。最後の一個を取る直前には、ゴールまでのルート上に余計な穴が空いていないか、ミイラに挟まれやすい狭い通路を通らなくて済むかといった点も確認しておきましょう。

● ミイラの行動パターンを読むコツ

攻略の上級者を目指すなら、ミイラの色ごとの行動特性をしっかり観察しておくことが欠かせません。出現直後からどの方向へ進み、壁にぶつかったときにどう折り返すか、階段をどの程度積極的に使うか、といった癖を見抜くことで、「この場所に立っていれば、向こうから来てもすれ違うだけで済む」「ここで数秒待てば、ミイラは勝手に違うルートへ行ってくれる」といった“安全地帯”や“やり過ごしスポット”を発見できます。特に重要なのは、ミイラが一定回数壁にぶつかると一度消滅し、初期位置から再出現する性質です。これを利用して、「今は危険だから直接すり抜けようとせず、あえて壁に行くまで待って自滅させる」「自分から壁側に誘導して消した後、空いた時間に難しいルートを突破する」といった戦術が取れます。神の剣を持っていないときでも、こうした挙動を理解していれば、意外なほど安全に立ち回れるようになるでしょう。

● ツルハシ節約テクニック

ツルハシは床を掘ることで新たな道を作る強力な道具ですが、1本につき1回きりしか使えず、多くのステージでその本数はギリギリに設定されています。そのため、「使えるからといって何でも掘ってしまう」のは厳禁です。攻略のコツとして、まず「掘らなくてもジャンプや遠回りでどうにかならないか」を考え、どうしても必要な場所だけに使用を絞ることが大切です。例えば、ミイラを落とすために穴を掘れば一時的に安全になりますが、同時に自分の移動ルートも制限してしまいます。後半のルートでその場所を通る必要があるかもしれないことを考えれば、安易に落とし穴に頼るのではなく、ミイラの誘導やタイミング調整で切り抜ける方法を先に検討した方が賢明です。また、床を掘って秘宝珠を取りに行く仕掛けでは、「一番近い地点」ではなく「その後戻りやすい地点」を掘り込むのがポイントです。行きは良くても帰り道が塞がってしまう配置も多いため、掘る前に必ず往路と復路の両方をイメージしておきましょう。

● 神の剣の使いどころ

神の剣はミイラを倒せる頼もしい武器ですが、これも万能ではありません。倒したミイラは時間が経てば復活しますし、剣自体も壁や床に当たって落ちた場所まで取りに行かないと再び使えません。つまり、「とりあえず邪魔な敵が見えたら投げる」といった使い方をすると、復帰したミイラに再び追い立てられてしまい、結果的に自分の首を絞めることにもなります。理想的な使い方は、①どうしてもすり抜けられない細い通路を通る直前に、進路上のミイラを一掃する、②増殖する壁や回転扉など、他のギミックと組み合わさって危険度が増している地点を通過する際に、短時間だけ完全な安全地帯を作る、といった形です。また、剣が飛んでいく軌道上に秘宝珠やアイテムがある場合、先に回収しておかないと、剣を取りに戻るルートがややこしくなることもあります。できるだけ剣を投げる前に、落下地点を予測しておき、拾いに行くまでの動線も含めて計画しておくと安全です。

● 増殖する壁と回転扉の攻略

増殖する壁は、一度発生するとツルハシで削らない限り消えない、非常に厄介なギミックです。プレイヤーを押しつぶすだけでなく、通路そのものを塞いでしまうため、トリガーとなる位置を踏むタイミングが最も重要です。基本は、「壁が出現するラインは可能な限り最後に通る」「壁が出た後でも脱出できる逃げ道を確保しておく」という二点を守ること。もしどうしてもトリガーを踏まなければならない場合は、前もってツルハシを近くまで運んでおき、壁が伸びてきた瞬間に削って道を確保する、といった手順も考えられます。一方、回転扉はミイラが通れない一方通行の通路で、これをうまく使えば敵の追跡を完全にシャットアウトすることも可能です。ただし秘宝珠をすべて集めると扉が消えてしまうため、「珠をすべて回収したあと、扉がなくなった状態でもゴールまでたどり着けるか」を事前に確認しておく必要があります。場合によっては、扉がまだ残っているうちにあらかじめゴール付近まで移動し、最後の一個を取ってから最短距離で扉に飛び込める位置にいるよう調整しておく、というプレイも有効です。

● スクロールステージの攻略視点

左右にスクロールする偶数ステージでは、一度に全体が見渡せないぶん、記憶力と慎重な探索が求められます。最初に画面を右端までスクロールさせ、大まかな構造と宝・アイテム・ミイラの位置を掴みましょう。このとき、いきなり宝を取りにいくのではなく、「この足場はどことつながっているか」「この階段を上るとどの高さに出るか」といった、マップの骨格を把握することが先決です。また、スクロールが絡むステージでは、画面外からミイラが突然現れたように見えるシチュエーションも発生しやすく、闇雲に画面端ギリギリを走っていると、不意打ちでやられがちです。安全策として、画面端から少し余裕を持って進み、先にミイラの姿が見えたら一度引き返して巡回ルートを確認する、といった慎重な探索を心がけると良いでしょう。どうしても覚えきれない場合は、ステージをあえて何度かやり直し、スクロールの切り替わり位置を体で覚えていくのも有効な攻略法です。

● 残機と自殺コマンドの活用

『王家の谷』は、ツルハシの使い方や穴の場所を誤ると、そのステージがクリア不可能になることがあります。そのため、「あ、これは詰んだ」と思ったら、早めにF2キーで自らミスを選択し、最初から練り直す勇気も大切です。無理に続けてしまうと、どうしようもない状態のままミイラに追い詰められ続けるだけで、時間だけが過ぎてしまいます。逆に言えば、自殺コマンドが用意されていること自体が、「このゲームは手順を試行錯誤することを前提としている」というメッセージでもあります。残機が十分あるのであれば、あえて実験的なルートに挑戦し、「この穴をここに掘った場合どうなるか」「先にこちらの階段を使ったらどうなるか」を検証してみるのも良いでしょう。その過程で失敗を重ねることが、最終的な最短ルートの発見につながっていきます。

● 裏ワザや小ネタ的な楽しみ方

本作には、いわゆる派手な隠しコマンドや隠しキャラのような要素は多くありませんが、プレイヤー間で語り継がれてきた「ちょっとした小ネタ」はいくつか存在します。たとえば、ミイラの挙動をうまく利用して、通常なら危険に感じる場所でも、安全な“すれ違いポイント”をつくるテクニックや、神の剣を意図的に特定の位置に落とし、ミイラの復活タイミングと重ねて何度も連続で倒すといった、「やり込みプレイ」的な遊び方があります。また、クリア済みのステージであっても、「ツルハシを一度も使わずにクリアする」「一匹もミイラを倒さずに突破する」といった自分ルールを課すことで、公式には用意されていない“チャレンジモード”のような楽しみ方を味わうこともできます。こうした工夫ができるのは、ゲームの根幹がきちんとロジカルに組み上げられているからこそで、裏ワザを探す過程そのものが、ゲームデザインの妙を再発見するきっかけにもなります。

● 初心者と上級者で変わる「楽しみどころ」

初心者にとっては、まず敵を避けながら秘宝珠を全部集めるだけでも一苦労ですが、遊び続けるうちに、ミイラの動き方やアイテムの特性を自然と理解し、徐々に視野が広がっていきます。最初は「なんとなく危なそうだから避けていた場所」が、「ここはこの色のミイラなら問題なく通れる」という風に、具体的な判断に変わっていくのです。一方、上級者になってくると、ステージの構造そのものを俯瞰し、「この面はこの3つのブロックに分けて考えられる」「ここを抜けたら一度安全地帯でミイラの配置をリセットしよう」といった、より高い視点で攻略の組み立てができるようになります。同じゲームでありながら、プレイヤーの熟練度によって見えてくる景色が変わる――この“成長に応じた楽しみの深まり”も、『王家の谷』の攻略を語るうえで外せないポイントでしょう。

■■■■ 感想や評判

● 当時のMSXユーザーが感じた新鮮さと手ごわさ

『王家の谷』が登場した当時、多くのMSXユーザーにとって本作は「見た目は地味だが、遊んでみると妙に忘れられない一本」という位置づけでした。ピラミッド内部を舞台に、ミイラに追われながら秘宝珠を集めるというコンセプトは、それまでの宇宙物やロボット物のアクションゲームに比べると落ち着いた印象で、パッと見の派手さは控えめです。しかし、いざプレイしてみると、ミイラの行動パターンを読んだり、ツルハシをどこで使うかを考えたりといった要素が、想像以上に頭を使わせてくれます。ステージをクリアするたびに「次のピラミッドはどんな仕掛けだろう」と気になり、コントローラを手放せなくなる――そうした“ジワジワ来る面白さ”があると感じるプレイヤーが多く、初見の印象とプレイ後の評価に良い意味でギャップがあったタイトルと言えるでしょう。一方で、丁寧に考えながら遊ばないとすぐ詰んでしまうゲーム性は、当時から「手ごわい」と語られることも多く、アクションの爽快感重視のプレイヤーよりも、じっくり腰を据えて遊ぶタイプのユーザーに強く支持されました。

● 難易度に対する賛否とやり応え

難易度についての感想は、プレイヤーの腕前や好みによって評価が分かれたポイントです。慎重に状況を分析して進むタイプの人からは「考えれば必ず道が見えてくる、納得感のある難しさ」という声が多く、ミスしたときも「自分の判断が甘かった」と自覚できるため、悔しさよりも「次はこうしてみよう」という意欲が湧いたという意見が目立ちます。一方で、ツルハシの使い所を一度でも誤るとその面がクリア不能になる可能性があることや、スクロール直後にミイラと鉢合わせして即死してしまうようなシチュエーションが起こり得る点などから、「少しシビアすぎる」「もう少し救済手段が欲しかった」という感想も見られます。ただ、そうした厳しさも含めて「パズルとしての手応え」と受け止めるプレイヤーも多く、特に後半面までやり込んだユーザーほど、「乗り越えたときの達成感が大きいからこそ、この難しさがクセになる」と、ポジティブに評価しているケースが目立ちます。

● パズル性・ゲームデザインに対する高い評価

全体的な評判として最も評価が高いのは、ステージ構成とパズル性のバランスです。1ステージの中に、敵の配置・秘宝珠の位置・ツルハシと神の剣の本数・増殖する壁や回転扉の組み合わせが無駄なく詰め込まれており、「なぜここにこのアイテムがあるのか」「なぜこの高さに階段があるのか」といった点に一つひとつ意味があると感じられます。そのため、ただ闇雲に動いても突破できず、必ずどこかに“正解の筋道”が用意されている、ロジカルなパズルになっていると受け止められました。特にツルハシの本数がギリギリに設定されているステージや、神の剣をどこまで持ち運ぶかで攻略ルートが大きく変わるステージは、「よく考えられている」「設計者の意地が感じられる」として、やり込み派のプレイヤーから絶賛されることが多かったポイントです。また、ディスク版で用意されたエディットモードに触れたプレイヤーほど「自分で作るとバランス調整の難しさがよく分かる」と感じるようで、そのぶん公式ステージの完成度の高さに感心するという感想も多く聞かれます。

● グラフィック・サウンドへの印象

ビジュアル面については、MSXというハードの制約もあり、現代の基準で見るときらびやかさには欠けるものの、「時代相応で雰囲気がある」「必要な情報がきちんと読み取れるシンプルなデザイン」といった評価が一般的です。特に、床の色が一定ステージごとに変化していく表現や、ピラミッドの地図が表示される演出は、多くのプレイヤーの記憶に残っており、「視覚的なご褒美」として好意的に受け止められていました。サウンドに関しては、主人公がやられたときの強烈な効果音や、ゴールの扉が現れた瞬間の印象的なフレーズに言及する感想が多く、シンプルながら耳に残る音作りが評価されています。一方で、BGM自体は派手なメロディや多彩な曲数で勝負するタイプではないため、音楽そのものを主役にしたゲームと比べると印象が薄いと感じるプレイヤーもいます。それでも、全体としては「静かな緊張感と冒険心を支えるサウンド」として、ゲーム内容とよく合っているとみなされることが多く、雰囲気作りという点で一定の評価を得ています。

● ボリューム感とリプレイ性への意見

ROMカセット版の全15ステージという構成は、人によって受け止め方が分かれる要素でした。短時間でコンプリートを目指すプレイヤーからすると、「もう少しステージ数が欲しかった」という物足りなさを感じる一方で、各面の密度が高く、完全に攻略するまでには何度も挑戦が必要なため、「実際にかかるプレイ時間を考えると十分なボリューム」という見方も根強くあります。ディスク版の60ステージを体験したプレイヤーからは、「これだけ詰め込まれていれば文句なし」「終盤の面はもはや修行に近いが、それがまた楽しい」といった声が多く、特にパズル好きには大満足の内容と映ったようです。また、ステージ構造を覚えてからも、「ツルハシの使用回数を最小限に抑える」「ミイラを一匹も倒さずにクリアする」といった自分なりの縛りプレイに挑戦することで、何度でも遊べるリプレイ性があるという評価も見逃せません。エディットモードで友人が作ったステージに挑むといった遊び方も含めて、「クリアした後も長く付き合えるゲーム」として捉えられていました。

● 操作性と理不尽さの境界線

操作性についての感想は、「概ね良好だが、慣れるまではややクセがある」というものが多い印象です。階段の昇降に斜め入力が必要な点や、アイテム所持中はジャンプができない仕様は、最初のうちは戸惑いの原因になります。特にアクションゲームに慣れていないプレイヤーからは、「思ったように階段に乗れずにミイラに捕まる」「ここでジャンプしたいのに剣が投げ出されてしまう」といった不満の声もありました。しかし、何度かプレイを重ねて操作に手が慣れてくると、「この不自由さ自体がパズルの一部」と感じられるようになり、単なる欠点ではなく、ゲーム性に結び付いた要素として受け止めるプレイヤーも少なくありません。一方で、スクロール直後にミイラと衝突して即死してしまう状況などは、今の感覚で振り返るとやや理不尽に映る面もあり、「そこだけは運の要素が強い」と感じる人もいます。それでも、全体としては「プレイヤーの学習と工夫で乗り越えられる範囲の手ごわさ」と評価されることが多く、理不尽さ一辺倒のゲームとは一線を画しています。

● 同時期のタイトルとの比較で見える個性

1980年代半ばのMSX界隈では、シューティングやアクション、スポーツゲームなどさまざまなジャンルがひしめき合っていました。そのなかで『王家の谷』は、派手なエフェクトや高速な動きで押すゲームではなく、「じっくり考えるアクションパズル」という立ち位置によって、他作品と差別化を図っていました。同じように“穴を掘る”ギミックを持つゲームと比べても、ツルハシの使用回数が厳密に管理されていることや、ミイラの多彩な挙動、増殖する壁・回転扉といった罠の存在が、本作ならではの味付けとなっています。そのため、ユーザーからも「似たような画面構成のゲームはいくつかあるが、遊んでみると全然別物」「王家の谷はとにかくパズル寄りで、頭を使わされる」といった感想が寄せられ、アクションの爽快感を求める人と、思考型ゲームが好きな人とで評価のポイントがはっきり分かれる結果となりました。とはいえ、その個性が刺さったプレイヤーにとっては、後年になっても強烈に記憶に残る存在で、「MSXの思い出の一本」として名前を挙げる人も少なくありません。

● 後年のレトロゲーマーからの再評価

プレイステーションやセガサターン向けのコレクションソフトへの収録、携帯アプリとしての配信などを通じて、後の世代のプレイヤーが本作に触れる機会も生まれました。現代のレトロゲームファンからは、「グラフィックは素朴だが、ゲームとしての骨格がしっかりしている」「短い時間でサクッと遊べるのに、頭はしっかり使わされる」といった好意的な感想が多く見られます。一方で、セーブや巻き戻し機能に慣れた世代からすると、「ミスをすると容赦なく最初からやり直し」「詰んでも救済がない」といった点に古さを感じることもあり、そのあたりは時代のギャップとして捉えられています。それでも、ステージ設計の巧みさやルールの明快さは今なお通用するもので、「少し触るつもりが、いつの間にか何面も進めてしまっていた」といった声も多く、レトロゲームの中でも“よくできた短編パズル”のような評価を受けることが少なくありません。

● 総合的な印象 ― 静かに光る名作パズルアクション

総じて、『王家の谷』に寄せられる感想は、「派手さはないが、噛めば噛むほど味が出る作品」というものに集約されます。ビジュアルも音楽も、当時の最新技術を誇示するようなタイプではなく、あくまでゲームプレイを支える脇役に徹しています。その代わりに、ステージ構成・ギミック・敵挙動・アイテムの制約などが綿密に組み合わされ、プレイヤーに「考えて動く楽しさ」「クリア手順を見つけたときの快感」を強く印象付けています。難易度の高さや操作上のクセから、人を選ぶ一面があるのも事実ですが、ハマった人にとっては「これぞPCゲームらしい知的な遊び」と感じられる一本であり、今なおMSX時代を振り返る際に語られることの多い、静かな名作と言えるでしょう。

■■■■ 良かったところ

● ルールは単純なのに遊ぶほど奥が深くなるゲーム性

『王家の谷』の長所として真っ先に挙げられるのが、「ルールの分かりやすさ」と「奥行きのあるプレイ体験」の両立です。やるべきことは、ステージに散らばった秘宝珠を全て回収して扉から脱出する、ただそれだけですし、操作もカーソルキーとボタンのみと非常にシンプルです。しかし実際に遊んでみると、ミイラの性格やアイテムの制約、増殖する壁や回転扉といったギミックが複雑に絡み合い、1面ごとにまったく違う思考を要求されます。「次はどう動けばいいのか」「このツルハシはここで使ってしまって大丈夫か」と頭をフル回転させながら少しずつ正解に近づいていく感覚は、同時期のアクションゲームの中でも突出したものがあり、理解が深まるほどに面白さも増していく構造になっています。遊んだ時間に比例して発見があり、プレイヤーの理解度に合わせて表情を変えてくれる設計は、本作最大の美点と言えるでしょう。

● 手応えと達成感のバランスが絶妙な難易度設計

もうひとつの大きな魅力は、難易度の上げ方が非常に丁寧であることです。序盤のステージでは、ジャンプや階段の使い方、基本的なミイラの挙動などをゆるやかに学ばせてくれ、プレイヤーはプレッシャーに押しつぶされることなくルールに慣れていけます。そこから徐々に、ミイラの数が増えたり、増殖する壁や回転扉が追加されたり、ツルハシの本数がギリギリに調整されたりして、ステージごとに「新しい何か」を理解しながら進む流れになっています。いきなり理不尽な仕掛けを押し付けるのではなく、少し背伸びすれば届きそうな難易度を積み重ねていくことで、「次の面も頑張ればいけるかもしれない」と感じさせてくれる点が実に巧みです。そして、何度も挑戦してようやく突破できたときの達成感は非常に大きく、「苦労して解いた謎だからこそ忘れがたい」という印象をプレイヤーに残してくれます。この“手ごわいけれど、決して理不尽ではない”バランス感覚が、本作の評価を支えていると言っても過言ではありません。

● ミイラの性格付けが生む「生きた敵キャラ」感

敵として登場するミイラたちが、単なる障害物ではなく“生きたキャラクター”として機能している点も、良いところとして挙げられます。色ごとに移動速度や方向転換の癖、プレイヤーを追いかけるしつこさなどが細かく設定されており、遊んでいるうちに「あの色のミイラはこう動くから、ここにいれば安全だ」「この色は階段を積極的に使うから、あまり高い位置でうろつかせるのは危険だ」といった知識が自然と身につきます。その結果、プレイヤーの中でミイラたちに人格のようなものが生まれ、「このステージはあのしつこいミイラがいるから緊張する」といった感情移入にもつながっていきます。敵キャラの存在感自体が、次の挑戦へのモチベーションになっているゲームはそう多くありませんが、『王家の谷』ではまさにそれが実現しており、恐ろしくもどこか愛着の湧く不思議な敵キャラクターとして印象に残る仕上がりとなっています。

● アイテム制約が生み出す高度なパズル性

ツルハシと神の剣という二つのアイテムを同時に持てない、そしてアイテムを持っている間はジャンプができないという制約は、一見するとプレイヤーに不自由さを押し付けているようにも見えます。しかし、この制約こそが本作のパズル性を高めている要素であり、「どのタイミングで何を持つか」「いつ手放すか」を考える楽しさを生み出しています。たとえば、ツルハシを持った状態で遠くまで運ぼうとすると、その途中ではジャンプができないため、段差を越えられないルートが出てきます。その場合、「先にジャンプで高所に上がってからツルハシを取りに戻る」「神の剣でミイラを片付けて、安全な状態でツルハシを持ち歩く」といった計画性が必要になります。このように、アイテムそのものがパズルの一部として組み込まれており、プレイヤーが少しずつ最適な使い方を学んでいく過程は、本作ならではの醍醐味です。単にアイテムの能力が強力なだけでなく、それを使いこなすための“思考のハードル”が設けられていることが、長く楽しめる要因となっています。

● ギミックの使い方が実に巧妙

増殖する壁や回転扉といったステージギミックが、単なるトラップではなく、ステージごとのテーマを形作る重要な要素になっているのも見事な点です。増殖する壁は、プレイヤーを追い詰める恐怖の存在であると同時に、「どのタイミングでトリガーを踏むべきか」を考えさせる仕掛けであり、うまく対処できたときには強い達成感を与えてくれます。回転扉は、一方通行でミイラをシャットアウトできる便利な装置ですが、秘宝珠をすべて集めると消滅してしまうため、「扉があるうちに安全地帯を確保する」「扉が消えても困らない位置まで移動した状態で最後の一個を取る」といった高次の計画を考えるきっかけになります。これらのギミックが上手に配置されたステージでは、「作者はここでプレイヤーにこういう発想をさせたかったのだな」と感じられるほどで、プレイヤーと作り手の“知恵比べ”をしているような心地よさがあります。単に難しいだけでなく、ギミックごとに明確な役割と意味があるため、一つひとつの仕掛けを理解していく過程自体が面白く感じられるのです。

● ステージごとに個性がはっきりしている構成

全体を通して見ると、各ステージにはそれぞれ異なるテーマや狙いが設定されており、「どれも似たような構造で飽きる」という印象をほとんど与えません。あるステージは狭い通路と増殖する壁によるプレッシャーが強く、別のステージでは広い空間と複数のミイラによる追いかけっこが中心になっていたり、また別のステージではツルハシの本数管理が主題になっていたりと、毎回違ったタイプの難しさが提示されます。さらに、床の色が一定数ステージごとに変わる演出も、見た目の単調さを防ぐのに一役買っており、「次の色に変わるところまで頑張ろう」といった目標にもなっています。こうした細かな工夫のおかげで、プレイヤーは「あと一面だけ」「今度こそあのステージをクリアしたい」と、自分の中で小さなマイルストーンを設定しながら遊び続けることができ、長時間プレイしても不思議とダレにくい構成になっています。

● 失敗が次のプレイに確実につながる設計

本作は一度のミスが即ゲームオーバーに直結するタイプではなく、残機を消費しながら何度も挑戦できる作りになっていますが、その中での失敗のほとんどが「自分の判断ミス」に起因するよう設計されています。ツルハシの使いどころを誤った、ミイラの挙動を読み違えた、回転扉が消えるタイミングを計算に入れていなかった――といった失敗は、プレイヤー自身の行動を振り返ることで明確に理由が分かるため、次の挑戦では自然と改善された動きができるようになります。この“失敗からの学び”がきちんとフィードバックされる構造は、パズルゲームにおいて非常に重要なポイントであり、ただ理不尽に罰を与えるのではなく、「次は賢くなって戻ってこよう」と思わせてくれる優れたものです。自殺コマンドによって簡単にやり直せることも相まって、トライ&エラーの過程そのものがストレスではなく、“研究作業”のように楽しめる点は、大きな長所として挙げられるでしょう。

● 雰囲気作りに一役買う演出とサウンド

細部の演出も、ゲーム全体の魅力を底上げしています。ステージクリア時に表示されるピラミッドの地図は、次に向かう場所を示してくれると同時に、「自分は今、巨大な王家の谷の一角を攻略したのだ」という達成感を視覚的に伝えてくれます。やられたときのショッキングな効果音は、失敗の重みを強く印象付けると同時に、プレイヤーを引き締める役割を果たしており、一度聞いたら忘れられないインパクトがあります。扉が出現したときに流れる勇ましい音も、「ようやくこの面を突破できる」という喜びを華やかに演出してくれ、ゲーム全体のテンポを気持ちよく区切ってくれます。グラフィックや音の派手さで勝負するタイトルではありませんが、必要なところにピンポイントで印象的な演出が配置されているため、地味なようでいて記憶に残るゲーム体験を支えているのです。

● コレクション収録やエディット機能による息の長い楽しみ

ディスク版でのエディット機能や、後年のコレクションソフトへの収録によって、単体のタイトルとしてだけでなく「長く付き合える遊び場」として機能している点も、評価できる部分です。自分でオリジナルステージを作成してみると、ミイラの配置ひとつ、ツルハシの本数ひとつで難易度が大きく変わることに気づき、「公式ステージがいかに緻密に設計されているか」を実感できます。また、友人が作ったステージに挑戦したり、逆に自作ステージを解いてもらったりといったコミュニケーションのネタにもなり、単なる一人用ゲームの枠を超えた遊び方が可能になります。その後のプラットフォーム向けコレクションに収録されたことで、当時を知らない世代にも遊ぶ機会が生まれ、「昔のゲームなのに今でも十分面白い」と再評価されているのも、本作の基礎設計の良さを証明していると言えるでしょう。

● 総じて「静かに輝く」タイプの良作

派手なグラフィックや大量のテキストで物語を語る作品が増えていく中で、『王家の谷』はあくまでシンプルな画面と最小限の設定で勝負しているゲームです。しかしその中身は驚くほどよく練られており、ステージ構成、敵の挙動、アイテムの制約、ギミックの配置などが一体となって、遊ぶほどに味が出るアクションパズルとして成立しています。初見では「地味なゲーム」と映るかもしれませんが、ある程度やり込んだプレイヤーほどその緻密さと完成度を実感し、「これは人におすすめしたくなる一本だ」と感じるようになる、そんな“静かに輝く良作”です。瞬間的な派手さではなく、じっくりと向き合った時間の分だけ評価が高まっていくタイプのゲームであり、MSX時代を代表する知的なアクションパズルとして、今もなお多くのファンに愛されています。

■■■■ 悪かったところ

● 難易度が高く挫折するプレイヤーも多かった

『王家の谷』の魅力でもある「じっくり考えさせる難易度」は、裏を返せば人を選ぶ要素でもあります。ツルハシの使用回数がシビアに管理されていたり、ミイラの行動パターンを把握しないと先に進めなかったりと、いわゆる“気軽に遊べるアクション”を期待して手に取ったプレイヤーには、かなり厳しく感じられるバランスでした。特に、数手前の判断ミスが後半になってから表面化し、「もうどうやってもクリアできない」という詰み状態に陥ることも珍しくありません。そうなるとステージ最初からのやり直しが前提となり、根気よく攻略を楽しめる人にはやり甲斐がある一方で、「スカッと爽快に遊びたい」「短時間で結果を出したい」というタイプのユーザーにはハードルが高く、途中でプレイをやめてしまう原因になっていました。

● 操作仕様にクセがあり慣れるまではストレスになりがち

階段の昇降に斜め方向の入力が必要であったり、アイテム所持中はジャンプが一切できないといった操作仕様は、ゲーム性を支える重要な要素である一方で、プレイ感覚としては独特のクセを生んでいます。アクションゲームに慣れたプレイヤーほど、「ここで上を押せば階段を上れるだろう」と感覚的に操作してしまい、思うように動かせずミイラに追いつかれる、といった場面が頻発しました。また、ジャンプしたい状況でもアイテムを持っているとボタン入力がアイテム使用になってしまうため、「飛び越えたいのに剣を投げてしまった」「ツルハシを無駄に使ってしまった」といったミスがストレスの原因になりがちです。遊び込めば「この不自由さも含めてパズル」と割り切れるものの、そこに到達するまでの間に投げ出してしまうプレイヤーも少なからずおり、間口の部分で損をしているとも言えます。

● 理不尽さを感じやすいシチュエーションの存在

全体としてはロジカルなパズル設計が評価されているものの、プレイ中の一部シーンでは「運が悪いとどうしようもない」と感じられる局面もあります。特に横スクロール面では、画面を切り替えた直後にミイラと鉢合わせしてしまい、状況を把握する間もなく即死することがありました。事前に敵の位置を記憶していれば回避できるものの、初見では理不尽な事故に思えてしまい、「せっかく慎重に攻略していたのに、最後の最後で運悪くやられた」と不満を抱く要因になりがちです。また、増殖する壁などのギミックも、トリガー位置を知らない初回プレイでは「突然出現して逃げ場をふさがれる」印象が強く、何度か体験するまでは理不尽なトラップのように感じられたプレイヤーも少なくありません。こうした“覚えゲー”的な側面はやり込み派には歓迎される一方で、ライトユーザーにとってはマイナス要素と受け取られがちでした。

● 見た目の地味さと単調に感じやすいビジュアル

MSXというハードの制約を考えれば妥当な表現ではあるものの、グラフィック面については「やや地味」「華やかさに欠ける」と感じられることが多かった部分です。舞台が一貫してピラミッドの内部であるため、どうしても背景は石壁と足場が中心になり、床の色が変化する工夫はあるものの、プレイ時間が長くなると「似たような画面が続く」という印象を持つプレイヤーもいました。また、ミイラのスプライトも色違いで性格付けがされているとはいえ、見た目は共通しているため、「敵のバリエーションが少ない」「もっといろいろな罠や仕掛けが欲しかった」といった声につながることもあります。ゲームの本質がパズルであることを考えれば十分とも言えますが、同時期により派手なグラフィックを売りにしたタイトルが増え始めていた中では、視覚的なインパクトの弱さが評価を損ねる一因となっていました。

● ストーリー面の掘り下げが少なく感情移入しづらい

設定としては、3400年もの間秘宝珠を守り続けてきたミイラたちや、太陽の国へ導く秘宝を求める探検家ビックの物語が用意されていますが、ゲーム中でそのドラマが大きく描かれるわけではありません。プレイの大半はステージ攻略に集中しており、キャラクター同士のやりとりやイベントシーンはほとんど存在しないため、「雰囲気は良いのに、物語としての印象は薄い」と感じるプレイヤーもいました。特に、ファラオやミイラ側の視点や、ビックが秘宝を求める動機などがゲーム内で深掘りされることはなく、説明書や文章による補足に頼る形になっているため、ストーリー性の強いゲームになじんだ現代の感覚からすると、どうしても物足りなさを覚える部分です。世界観自体は魅力的なだけに、「ステージ間の短いイベントカットや、もう少し物語を味わえる演出があれば」と惜しまれる点でもあります。

● ボリューム感の評価が分かれる構成

ROM版の全15ステージという構成は、ステージごとの密度を考えれば決して少ないわけではないものの、「せっかくここまでシステムが練られているなら、もっと多くの面を遊びたかった」という声も存在しました。特にパズル好きで、試行錯誤を楽しむプレイヤーほど、クリア後に「物足りない」と感じやすく、同時期の他作品と比較して「長く遊べる一本」という印象を持ちにくかった部分があります。ディスク版で大幅にステージ数が増えたことやエディット機能の存在はその点を補っているものの、それらを知らずにROM版だけを体験した層にとっては、「短くはないが、突出してボリュームがあるわけでもない」という中途半端な印象になりがちでした。現代の感覚で遊ぶと、なおさら「もっとバリエーション豊かな面を見たい」と感じる人も多く、せっかくのシステムの完成度に対して、提供されている公式ステージの数がやや控えめに思えるのは否めません。

● セーブや巻き戻しに慣れた世代には厳しい仕様

当時としては標準的な構成ですが、今のプレイヤーの感覚から見ると、途中セーブや細かなコンティニュー機能がないことは不便に感じられます。ROM版ではステージ単位の自由な再挑戦が用意されているわけではなく、ミスを重ねれば最初からのやり直しも視野に入ります。ディスク版でこそ一定ステージごとのパスワードコンティニューが用意されていますが、それでも「この一面のこの場面だけを練習したい」といった現代的なニーズには応えきれていません。特に、詰み状態に気づかないまま長時間プレイしていた場合、最後に自殺コマンドでやり直すしかない、という状況は、現在の“いつでもどこでもセーブできる”ゲームに慣れたプレイヤーにはかなり厳しく映るでしょう。レトロゲームらしいと言えばそれまでですが、「学習を要求する設計であるなら、もう少し練習しやすい仕組みが欲しかった」と感じる人が出てくるのも無理はありません。

● 一部プレイヤーには敷居の高い“考えるアクション”という方向性

本作はアクションとパズルの中間に位置するゲームですが、その「考える要素」が非常に強いため、純粋な反射神経勝負のアクションを好むプレイヤーとは相性が良くありません。敵を倒して爽快感を得るというよりは、ミイラをうまく誘導したり、アイテムを節約したりといった地味な工夫が中心となるため、「スカッとする瞬間が少ない」「遊んでいても派手なカタルシスがない」と感じる人もいます。また、難所を越えるためには何度も同じステージに挑む必要があり、繰り返しプレイを楽しめないタイプのユーザーには、「同じ失敗をするたびにモチベーションが削られる」という感想につながりがちです。要するに、本作は“じっくり遊ぶこと自体が好きな人向け”の作品であり、その趣味嗜好に合わない人には、長所がそのまま短所になってしまう構造を抱えています。

● 現代の視点で見ると説明不足にも感じられる設計

当時のゲーム全般に言えることではありますが、チュートリアル的な要素や、プレイの中で自然にルールを学ばせるための仕掛けは、今の基準からすると不足気味です。ミイラの色ごとの性格や、増殖する壁のトリガー、回転扉が消える条件などは、説明書を読むか、自分で何度もプレイして体感的に理解するしかありません。そのため、説明書をきちんと読まないまま遊び始めたプレイヤーは、ルールの一部を理解しきれず、「よく分からないうちにやられてしまう」「どうして詰んだのか理由が分からない」といった不満を抱えることになります。現代のゲームのように、序盤で段階的にルールを教えてくれる演出があれば、もっと多くの人にとって取っつきやすい作品になっていたはずで、その点では惜しさが残る構成です。

● まとめ ― 玄人好みであるがゆえの欠点

総合的に見ると、『王家の谷』の“悪かったところ”の多くは、そのまま“玄人好みの魅力”と裏表になっていると言えます。高い難易度、クセのある操作、理不尽に見える場面、地味な見た目、説明の少なさ――どれも、じっくり腰を据えて遊ぶプレイヤーにとっては歯ごたえのあるスパイスとして機能しますが、ライトユーザーにとっては敷居の高さや不親切さとして受け取られてしまいます。もし、もう少し導入部分をやさしくし、操作のクセに慣れるためのステージや、ルールを自然に理解させる演出が充実していれば、さらに広い層に受け入れられた可能性は高いでしょう。それでも、当時の開発思想やハードの制約を考えれば、こうした“尖った部分”こそが本作を唯一無二の存在にしているとも言えます。つまり、『王家の谷』は決して万人向けではないものの、その尖り方が心地よく感じられたプレイヤーにとっては、欠点を上回る魅力を備えた一本であり、だからこそ今も語り継がれるタイトルとして記憶に残っているのです。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● まず名前が与えられている主人公「ビック」の存在感

『王家の谷』に登場するキャラクターの中で、プレイヤーが最も感情移入しやすいのはやはり探検家ビックです。グラフィックとしては小さなドット絵の人物でしかありませんが、その背後には英国生まれの冒険家としての設定や、3400年ものあいだ秘宝珠を守り続けてきたミイラたちの眠る谷に挑む勇敢さが込められており、プレイを重ねるほど「この人物がどんな思いでピラミッドに挑んでいるのか」と想像が膨らんでいきます。ゲーム内ではセリフを話すわけでも、表情豊かなカットインが挿入されるわけでもありませんが、ツルハシを抱えて黙々と穴を掘り、神の剣を拾ってはミイラに立ち向かい、時に増殖する壁に押しつぶされながらも何度でも立ち上がる姿が、無口なプロフェッショナルのようで実に頼もしく映ります。プレイヤーがステージの構造を理解し、ミイラの動きを読み、最適な手順を考えた結果を体現してくれるのがビックであり、頭の中で練り上げた“攻略のシナリオ”を、無言で忠実に演じ続けてくれる俳優のような存在と言えるでしょう。そのため、多くのプレイヤーにとって「好きなキャラクターは誰か」と問われれば、真っ先にこの小さなドット絵の冒険家の姿が思い浮かぶはずです。

● 色ごとに個性を持つミイラたちという「名脇役」

一方で、敵キャラクターであるミイラたちも、多くのプレイヤーに強い印象を残しています。見た目こそ似たようなドット絵ですが、色によって行動パターンや性格が異なり、それぞれがはっきりとした個性を持つ“登場人物”として機能しています。まっすぐ突進し、壁に当たると規則的に折り返すタイプは、どこか機械的で感情の読めない番人のような怖さがあり、反対に、プレイヤーを執拗に追いかけ回すタイプは、しつこいガードマンのような印象を与えます。遊んでいるうちに、「この色のミイラは動きが単純でかわいい」「この色のミイラは足が速くて本当に苦手」というように、自然と好き嫌いが分かれていき、プレイヤーごとに“推しミイラ”が生まれていくのも本作ならではです。特定のステージで長時間戦うことになったミイラに妙な愛着が湧き、「あいつ、いつもここで邪魔してくるんだよな」と半分呆れながらも、クリア後には懐かしささえ感じてしまう――そんな複雑な感情を抱かせる敵キャラクターは、そう多くありません。

● 苦しめられながらも忘れられない「宿敵的ミイラ」

プレイヤーによっては、特定の色や配置のミイラが、思い出の“宿敵キャラ”になっていることも少なくありません。例えば、細い通路で挟み撃ちを仕掛けてくるミイラ、階段を器用に使って上から追い詰めてくるミイラ、増殖する壁と連携するように配置されているミイラなど、「何度もここでやられた」という苦い記憶とセットで記憶に残る存在です。理不尽ではなく、ゲームのルールに忠実に動いているだけで、こちらのミスを容赦なく突いてくるその姿は、まさに“よく設計された敵”そのもの。何度も失敗を繰り返し、ようやく完璧なタイミングとルートでそのミイラをかわし切ってクリアできたとき、「ようやくあいつに勝った」と思わず拳を握りたくなります。そうして生まれた宿敵的なミイラは、攻略本や画面写真には名前付きで登場しないにもかかわらず、プレイヤーの心の中ではしっかりと固有名詞を与えられ、「あのステージのアイツ」として語り継がれていくのです。

● アイテムを“キャラクター”として愛着を持つ楽しみ

本作ではキャラクターと呼べる存在は多くありませんが、プレイヤーによってはツルハシや神の剣といったアイテムにも、半ば人格のようなものを感じていることがあります。ツルハシは、ピラミッドの壁に穴を開け、新たな道を切り開く象徴的な道具であり、慎重に扱わなければならない相棒のような存在です。「ここぞという場面で使えば道を切り拓いてくれるが、扱いを誤れば自分を追い詰めてしまう」という両義性は、人間味のある仲間のようにも見えます。一方で神の剣は、ミイラを一時的に退けることのできる頼もしい武器でありながら、投げた場所まで取りに行かないと再利用できないという制約があり、「頼りになるが、後始末も必要な相棒」といった印象です。プレイヤーの中には、「このステージはツルハシとの連携が鍵だ」「ここの主役はどう見ても神の剣だ」と、ステージごとに“主役アイテム”を決めて楽しんでいる人もおり、そんな視点で見ていくと、ツルハシや剣までもがキャラクターとして立ち上がってくるのがおもしろいところです。

● 物語の背景にいるファラオや秘宝珠という「見えないキャラ」

ゲーム画面には姿を現さないものの、設定上重要な役割を担っているファラオたちや秘宝珠そのものも、広い意味で“好きなキャラクター”として挙げられる存在です。秘宝珠は、ビックが追い求める宝であると同時に、ミイラたちが何千年も守ってきた大切なものでもあり、その輝きには単なる得点アイテム以上の意味が込められています。また、ファラオのミイラたちは直接プレイアブルな形では登場しないものの、「太陽の国へ導かれることを待ち続けている」という設定から、どこか哀愁を感じさせる存在として心に残ります。プレイヤーによっては、「ビックは本当に墓荒らしなのか、それともファラオたちを解放する役目を担っているのか」と想像をふくらませ、見えないキャラクターたちの物語を頭の中で紡ぎながら遊んでいることもあります。こうした“画面に見えないキャラ”へ思いを馳せられるのは、余白の多いレトロゲームならではの魅力と言えるでしょう。

● プレイヤー自身を重ね合わせる「もう一人のキャラクター」としてのビック

好きなキャラクターを語るとき、ビックは単なる主人公を越えて、「プレイしている自分自身」を重ね合わせる鏡のような存在にもなります。何度も同じステージに挑戦し、ツルハシの使いどころを試行錯誤し、ミイラに何度も倒されながら少しずつ上達していく過程は、そのままプレイヤー自身の成長物語です。ビックが増殖する壁に挟まれて倒れたときには「自分の判断ミスでこんなことになった」と反省し、完璧なタイミングで神の剣を投げてミイラをかわし切ったときには「今日は冴えている」と誇らしく感じる――そんな風に、プレイヤーの心の動きがそのままビックの運命に反映されていきます。だからこそ、「好きなキャラクターは?」と問われたとき、多くの人がビックの名前を挙げながらも、同時に「当時プレイしていた自分の分身」のような、少し照れくさい思い出を重ねて語ることになるのです。

● プレイヤーごとに異なる“推し”が生まれるゲーム構造

『王家の谷』には、派手なヒロインやライバルキャラ、複数の仲間といった、昨今のゲームでよく見られるような多彩な人物関係はありません。それでも、多くのプレイヤーが「自分なりの好きなキャラクター」を語れるのは、ミイラの行動パターンやステージ構成が、プレイヤーごとに違った印象を与えるよう設計されているからです。ある人にとっては、序盤の比較的穏やかな動きをするミイラが“初めての壁”となり、愛着の対象になりますし、別の人にとっては、終盤の手強いミイラこそが「本当のライバル」として心に刻まれます。また、「あのステージのこの配置がどうしても忘れられない」という思い出を持つ人も多く、そのステージに登場するミイラやアイテムが、その人だけの“推しキャラ”になっていきます。このように、固定されたキャラクター性で押し出すのではなく、プレイ体験そのものの中から自然と「好きな存在」が立ち上がってくる構造こそが、本作のキャラクター面におけるユニークな魅力です。

● 総括 ― 少ない登場人物だからこそ際立つ“記憶に残るキャラ像”

総合的に見ると、『王家の谷』に登場するキャラクターは決して多くありません。名前が与えられているのは主人公ビックだけであり、敵であるミイラたちも色の違いで性格付けされているものの、キャラクターとしての情報量はごくわずかです。それでも、多くのプレイヤーが強く印象に残る“好きなキャラクター像”を語れるのは、ゲームプレイそのものが彼らの個性を浮かび上がらせているからにほかなりません。ビックはプレイヤーの分身でありながら、無言の職人のような冒険家としての姿を見せ、ミイラたちは憎らしくも愛すべき宿敵として記憶に刻まれます。ツルハシや神の剣、秘宝珠やファラオたちといった“モノ”や“背景存在”でさえ、プレイを通じて人格めいた意味を帯びてくる――それが『王家の谷』という作品の面白さであり、派手なキャラクター演出に頼らずともプレイヤーの心に残る「好きなキャラクター」を生み出している理由なのです。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

● MSX ROMカセット版 ― すべての基準となるオリジナル版

まず基準になるのが、1985年に発売されたMSX用ROMカセット版です。全15ステージ構成で、1画面固定の面と横スクロールの面がバランス良く並び、ツルハシや神の剣、増殖する壁や回転扉といった主要ギミックは、この時点ですでに出そろっています。画面解像度や色数はMSXらしい素朴なものですが、キャラクターや足場の形状がはっきり見分けられるように設計されており、プレイに必要な情報がしっかり読み取れる作りです。BGMや効果音もMSX標準の音源を前提に組み立てられているため、音の数は多くないものの、やられたときのショッキングな音や、扉出現時の高揚感のあるフレーズなど、耳に残るポイントが押さえられています。ゲームシステムとしては、ステージの途中でのセーブ機能はなく、失敗するたびに残機を消費しながら少しずつ攻略法を身につけていくスタイルで、当時のPCゲームらしい“腰を据えて歯ごたえを楽しむ”タイプと言えるでしょう。後年の移植や再録も、このMSX ROM版をベースにしているものが多く、プレイフィールの中心はここからほとんどブレていません。

● MSXディスク版「秘蔵版・王家の谷」 ― 60面+エディット機能の拡張形

MSX向けには、後年「秘蔵版・王家の谷」として知られるディスク版も存在します。こちらはコナミのMSX向けオムニバス「コナミゲームコレクションVol.1」に収録されており、ステージ数がROM版の4倍にあたる全60面構成になっているのが大きな特徴です。基本ルールや操作感、ミイラやアイテムの挙動はROM版とほぼ共通ですが、ステージのバリエーションが格段に増えているため、ギミックの組み合わせ方や難易度の幅がより豊かになっています。前半はROM版に近い構成で肩慣らしをさせつつ、中盤以降はツルハシの本数管理がシビアな面や、増殖する壁をあえて利用してミイラのルートを制御するような“玄人好み”のステージが顔を出し、終盤になると純粋な反射神経だけでは太刀打ちできない、高度な読みと計画性を要求される場面が続きます。さらにディスク版ならではの要素として、ステージエディットモードが搭載されている点も見逃せません。自分で足場や階段、ミイラの出現位置、秘宝珠の配置を決めてオリジナル面を構築できるため、「王家の谷そのものを素材にしたゲームデザインの遊び」が可能になります。これにより、MSXユーザーのあいだでは「ROM版は本編、ディスク版はやり込み用の完全版」といった位置づけで語られることが多くなりました。

● プレイステーション版『コナミアンティークスMSXコレクション』での違い

1990年代末には、プレイステーション用ソフト『コナミアンティークスMSXコレクション』の第3弾に『王家の谷』が収録され、当時のMSXを持たないプレイヤーでも気軽に楽しめる環境が整いました。ここでは、PS内部でMSXエミュレーションが行われている形で収録されており、ゲーム内容自体はMSX版そのものと言ってよく、ステージ構成やミイラの挙動、効果音まで忠実に再現されています。そのうえで、プレイステーションというハードの特性を活かし、メモリーカードによるセーブ機能や、パッド操作による安定した入力など、遊びやすさの面での強化が図られています。特に、メモリーカードを使うことで長時間かけて少しずつ攻略を進めやすくなり、当時の「連続してゲームに向き合う必要がある」スタイルから、「空いた時間にじわじわ進める」スタイルへと遊び方も変化しました。一方で、オリジナルのMSX特有の画面サイズをテレビ画面に拡大して表示しているため、ドットがやや大きく見えたり、表示の比率に微妙な違和感を覚えるプレイヤーもいましたが、「MSXを引っ張り出さなくても遊べる」「読み込みや動作が安定している」といった利点と比べると、そのあたりを気にしないユーザーも多かったようです。

● セガサターン版ウルトラパック収録時の特徴

セガサターンでは、プレイステーション版で展開された『コナミアンティークスMSXコレクション』をまとめた“ウルトラパック”として再構成したディスクに『王家の谷』が収録されています。こちらも基本はMSXエミュレーションによる再現であり、ゲーム内容やルールはオリジナルと変わりませんが、サターン独自のビデオ出力やコントローラの握り心地によって、若干異なるプレイ体験になります。サターンのコントローラは方向キーの入力が柔らかく、斜め入力も比較的行いやすいため、「階段の昇り降りがやりやすく感じた」という声もあれば、「逆に斜めが入りすぎて意図しない方向に動く」と感じるプレイヤーもおり、ここは好みが分かれるところです。また、サターン自体の映像出力がやや滲み気味になる環境では、MSXらしいカクッとしたドットが少しマイルドな印象になり、それをレトロ感として好む人もいれば、精細なドット感を重視する人には物足りなく映る場合もありました。いずれにせよ、PS版同様に本質的なゲーム内容は変わらず、「当時を追体験できる」「MSX環境がなくても遊べる」という意味での価値が大きい移植形態と言えます。

● 携帯アプリ版での『王家の谷』体験

2000年代初頭には、いわゆる携帯電話向けアプリとして『王家の谷』が配信されたこともあり、通勤・通学中に手軽に楽しめるタイトルとして再び注目を集めました。こちらはフィーチャーフォン向けのアプリで、画面解像度やキー配置がMSXとは大きく異なるため、そのままの完全移植というよりは、端末に合わせたインターフェース調整が施されています。数字キーや方向キー、決定ボタンなどを組み合わせてビックを操作するスタイルは、キーボードやジョイスティック操作に慣れた世代からするとやや窮屈に感じることもありますが、「電車の中で1ステージだけ遊ぶ」「ちょっとした待ち時間にパズル感覚で頭を使う」といったライトな楽しみ方には相性が良く、ステージクリア時の達成感も手のひらサイズの画面だからこそ逆に印象に残る、という声もありました。ゲーム内容そのものはMSX版を基本としているため、ミイラの挙動やギミックの配置はほぼ同じですが、端末によってはキー反応に独特の癖があるため、「階段の昇り降りがシビア」「ジャンプのタイミングがつかみづらい」と感じるケースもあり、携帯版ならではの操作感に慣れる必要がありました。それでも、「レトロ名作をポケットで楽しめる」という点で、多くのレトロゲームファンにとって嬉しい再登場だったことは間違いありません。

● 非公式移植やクローン作品に見られるアレンジ

オフィシャルなMSX版やコレクション収録とは別に、有志による非公式移植やクローン作品もいくつか存在します。代表的なものとしては、ZX Spectrum向けに2009年に公開されたファンメイド版があり、オリジナルのMSX版と同様のステージ構成やゲームルールを維持しつつ、Spectrumらしい発色や背景描画を取り入れたグラフィックにアレンジされています。また、PC向けやAmiga向けにも、MSX版をベースとしたクローン作品が制作されており、こちらはビジュアル面やサウンド面で当該ハードの特徴を活かした表現がなされています。例えばAmiga向けの移植では、MSX版の雰囲気を保ちながらも、Amigaらしい解像感の高いドットや多重スクロール風の背景、よりリッチなサウンドが加えられ、「もし当時このハード向けに公式移植されていたら、きっとこうなっていたのでは」と想像させる仕上がりになっています。ただし、これらはあくまで公式ライセンスではないファンプロジェクトであり、ルールや難易度に細かな差異があったり、操作感がオリジナルと異なるケースもあるため、「MSX版と同じつもりで遊ぶ」のではなく、「オマージュ作品として楽しむ」スタンスで触れるのがよいでしょう。

● エミュレーターや現行PC環境でのプレイ感覚

近年では、MSXエミュレーターを使ってPC上で『王家の谷』を遊ぶことも一般的になりました。エミュレーター環境では、オリジナルROMやディスクイメージを読み込んで動作させるため、ゲーム内容そのものはMSX実機版とほぼ同一ですが、キーボード操作やゲームパッド操作など、入力デバイスが多様になっていることが特徴です。キーボードだけでプレイする場合、カーソルキーやZ・Xキーなどに操作を割り当てることが多く、慣れてしまえば反応は良好ですが、斜め入力が必要な階段操作などは、実機用ジョイスティックと比べて少し感覚が違って感じられることもあります。一方でUSBゲームパッドを用いれば、当時のジョイスティックに近い感触でプレイできるうえ、エミュレーター側の設定でキーコンフィグや連射機能を細かく調整できるため、「自分の手に合った操作系」を追求しやすくなっています。また、エミュレーターによってはステートセーブ機能が搭載されており、ステージ途中の任意のタイミングで状態を保存・復元できるため、難所の練習や研究にも適しています。これはオリジナルのゲームデザインには存在しなかった“救済”ですが、研究目的で使えば、「本来なら何十回もやり直さないと気づけない攻略手順を素早く検証できる」というメリットもあり、レトロゲームを資料的に味わううえで大きな武器となっています。

● プラットフォームごとの差異から見える“芯”の強さ

こうして各プラットフォームを並べてみると、MSXのROM版・ディスク版、PS・サターンのコレクション収録、携帯アプリ版、さらにはエミュレーターや非公式移植に至るまで、画面解像度や色、音質、操作デバイス、セーブの仕組みなどにさまざまな違いがあることが分かります。しかし、それらはあくまで“遊び方の器”の違いに過ぎず、根っこの部分――ミイラの性格による読み合い、ツルハシと神の剣の使い分け、増殖する壁や回転扉を絡めたパズル性、秘宝珠を取る順番を考える面白さ――といったゲームの核は、どの環境でもほとんど変わっていません。むしろ、ディスク版でのステージ増加やエディット機能、コレクション版でのセーブ周りの改善、現代エミュレーターでの検証のしやすさなどによって、その核となる部分をより深く味わえる機会が増えた、と言うこともできます。対応パソコンやハードごとの違いを知ることは、『王家の谷』というゲームが「どれほど普遍性の高い設計を持っているか」を再確認する作業でもあり、どの環境で遊んでも最後には「この絶妙なパズル感がやっぱり好きだ」という同じ感想にたどり着く、そんな“芯の強さ”こそが、このタイトルの真の魅力だと言えるでしょう。

[game-10]

●同時期に発売されたゲームなど

★ザ・ブラックオニキス

ゲーム名:ザ・ブラックオニキス 販売会社:ビーピーエス(BPS) 販売された年:1984年 販売価格:7,800円(PC-8801版) 『王家の谷』より少し早い時期に登場し、日本のパソコンRPGブームの火付け役となったのがこのタイトルです。プレイヤーはダンジョンが広がる街「ウツロ」を拠点に、パーティメンバーを集めながら地下迷宮を踏破していきます。画面は当時としてはインパクトのある3Dダンジョン表示で、モンスターの出現に一喜一憂しつつ、レベルアップや装備の購入をじっくり楽しめる作りでした。魔法体系をあえて簡略化し、戦闘や探索のルールを分かりやすくした設計は、それまでRPGに触れたことがないユーザーにとって大きな助けとなり、「ロールプレイングゲームとは何か」を日本に広く知らしめた作品とよく評されます。『王家の谷』がアクションとパズルの緊張感で惹きつけるとすれば、『ザ・ブラックオニキス』はじっくり腰を落ち着けて遊ぶ長期戦タイプのゲームであり、同じPC-8801世代のユーザーたちが、アクションとRPGというまったく違う方向性のタイトルを行き来しながら遊んでいた様子が想像できます。ステータスを鍛え、少しずつ迷宮の奥へと進んでいく感覚は、のちの国産RPGの礎となり、『王家の谷』のようなアーケードライクなゲームとは別の遊び方を示した代表例と言えるでしょう。

★ハイドライド

ゲーム名:ハイドライド 販売会社:ティーアンドイーソフト(T&E SOFT) 販売された年:1984年 販売価格:6,800円(PC-8801版) フィールドを自由に歩き回り、敵キャラクターに体当たりして戦うというスタイルで知られるアクションRPGです。表面上はシンプルながら、攻撃モードと防御モードの切り替えや、経験値の稼ぎ方、宝箱の取り方など、独自のセオリーが数多く存在し、プレイヤーは試行錯誤を重ねながら世界の仕掛けを理解していきます。広い草原や森、洞窟を行き来しながら、徐々にキャラクターを強くしていくプレイ感は、当時のユーザーにとって非常に刺激的でした。敵に不用意に突っ込めばあっさりやられてしまう一方、うまく立ち回れば格上の敵にも勝てるというバランスは、アクションゲームの爽快感とRPGの成長要素を巧みに融合させています。重量感のあるBGMや、画面いっぱいに広がるフィールドマップも印象的で、『王家の谷』のようなステージクリア型とは異なる「大きな世界を冒険している」という感覚を味わわせてくれるタイトルでした。同じ時代のプレイヤーは、ピラミッドを舞台にした『王家の谷』の緻密なパズルと、ハイドライドの開放的なフィールド探索を、その日の気分に応じて遊び分けていたことでしょう。

★ドラゴンスレイヤー

ゲーム名:ドラゴンスレイヤー 販売会社:日本ファルコム 販売された年:1984年 販売価格:7,800円(PC-8801版) 『ドラゴンスレイヤー』は、日本ファルコムが送り出したアクションRPGであり、のちに長大なシリーズへと発展する原点です。フィールドやダンジョンを歩き回りながらモンスターを倒し、アイテムを集めて成長していく基本構造はシンプルですが、敵の動きや攻撃判定がシビアで、アクションゲームとしても歯応えのある内容でした。HPや装備によって生存率が大きく変わるため、無理をせず安全な敵で経験値を稼ぐか、あえて危険地帯に踏み込むかを常に判断させられます。当時のPC-8801ユーザーにとっては、「RPG=コマンド選択でじっくり考えるゲーム」という印象が強い中で、リアルタイムに動き続ける画面と、自分の腕前がそのまま生死を分けるシステムは新鮮でした。『王家の谷』がミイラやトラップを読み切るパズル寄りのアクションだとすれば、『ドラゴンスレイヤー』は敵をすり抜けたり、逃げながら攻撃したりといった反射神経と判断力がより強く問われます。同じPCでも、ここまでテイストの違うタイトルが揃っていたからこそ、当時のパソコンゲーム市場には厚みが生まれていたと言えるでしょう。

★ザナドゥ

ゲーム名:ザナドゥ(XANADU -Dragon Slayer II-) 販売会社:日本ファルコム 販売された年:1985年 販売価格:7,800円(PC-8801版) 『ドラゴンスレイヤー』の続編にあたる『ザナドゥ』は、発売当時40万本クラスの売上を記録したと言われる大ヒットRPGで、PCゲーム史を語るうえで避けて通れない作品です。キャラクター育成や装備品の収集、経験値の配分など、前作から一気に要素が拡張され、巨大な迷宮を探索するボリューム感は当時の常識を大きく超えていました。食料や時間制限といった概念も組み込まれており、やみくもに探索するだけでは行き詰まってしまいます。限られたリソースをやりくりしながら、「どこまで深く潜るか」「どこで引き返すか」を見極める必要があり、その感覚は、王家の秘宝珠をすべて集めてから脱出する『王家の谷』のリスク管理にも通じるものがあります。とはいえ、『ザナドゥ』はよりRPG寄りの構造で、キャラクターの育成やアイテム集めの楽しさが前面に出ていました。『王家の谷』と比べるとプレイ時間もケタ違いに長く、1本のゲームをじっくり遊び込みたいユーザーに強く支持されたタイトルです。

★プラズマライン

ゲーム名:プラズマライン(PLAZMA LINE) 販売会社:テクノソフト 販売された年:1984年 販売価格:6,900円(PC-8801版) 『プラズマライン』は、日本初期のポリゴン表現を前面に押し出した3Dレースゲームとして知られています。宇宙空間を舞台に、自機を操作して直方体の障害物を避けながらコースを疾走する内容で、当時のPC性能からすれば驚異的なスピード感と立体表現が話題になりました。画面左上にレーダーが表示され、実際のプレイではポリゴン表示とレーダー情報を照らし合わせながらコース取りを考える必要があります。一定条件で現れる「ブースター」を取得すると最高速度が上昇し、障害物を破壊できるようになるなど、ゲーム展開がガラリと変わる仕掛けも用意されていました。ゲーム性の面では荒削りなところもありますが、「3Dでこんなことができるのか」というインパクトは絶大で、グラフィック面での挑戦という意味では、『王家の谷』が持つドット絵の雰囲気とは別方向の驚きを与えた作品です。当時のプレイヤーは、ピラミッド内部を細かいドットで表現した『王家の谷』と、シンプルながらも最先端を感じさせる『プラズマライン』の両方をプレイすることで、PCゲームの表現力の幅広さを実感したことでしょう。

★ポートピア連続殺人事件

ゲーム名:ポートピア連続殺人事件 販売会社:エニックス 販売された年:1983~1985年(PC版の初出は1983年、PC-8801版は1985年発売) 販売価格:3,960円(PC-8801カセットテープ版の定価) 堀井雄二氏が手がけた推理アドベンチャーであり、日本のアドベンチャーゲーム史を語るうえで欠かせない1本です。プレイヤーは刑事として港町を舞台にした連続殺人事件の真相を追い、聞き込みや現場調査、証拠の確認などを行いながら犯人に迫っていきます。PC版はキーボードからコマンドを入力して操作するスタイルで、後のコマンド選択式アドベンチャーとは一味違う、PCならではの遊び方が楽しめました。『王家の谷』と同じくテキストとグラフィックを組み合わせた画面構成ですが、その方向性はまったく異なり、こちらはストーリーや会話表現に重きを置いた作品です。プレイヤーは地道な聞き込みや検証を繰り返しながら真相に近づいていくため、一手ごとに緊張感があり、推理小説を自分で読み解いていくような感覚を味わえました。アクション性こそありませんが、当時のユーザーに「ゲームで物語を体験する」楽しさを伝え、『王家の谷』が提供するアクションパズルの快感とはまた別の魅力で、多くのPCユーザーを虜にしました。

★ザ・キャッスル

ゲーム名:ザ・キャッスル(The Castle) 販売会社:アスキー 販売された年:1986年 販売価格:5,800円(MSX版などの定価) 『ザ・キャッスル』は、巨大な城を舞台にしたアクションパズルゲームで、王女サブリナを救出することが目的です。画面は1部屋ごとの固定画面で構成されており、主人公はハシゴやエレベーターを使って上下左右に移動しながら、鍵を集めて扉を開け、次の部屋へ進んでいきます。各部屋には敵キャラクターやトラップが巧妙に配置されており、ジャンプのタイミングや敵の動きを読み切ることが重要になります。部屋ごとのパズル性が強く、「一見すると進めないように見える配置が、よく考えるとギリギリ成立している」という設計は、『王家の谷』と通じるところがあります。ただし、『王家の谷』が掘削や剣投げといった操作を駆使してステージ全体を攻略するのに対し、『ザ・キャッスル』は1画面単位での思考を積み重ねていくタイプのゲームです。同じアクションパズルでもアプローチが異なるため、両方遊んだプレイヤーは、コナミとアスキーそれぞれのセンスの違いを楽しめたはずです。

★道化師殺人事件

ゲーム名:道化師殺人事件(Meurtre d’un Clown) 販売会社:シンキングラビット 販売された年:1985~1986年(PC-8801版は1985年3月発売とされる資料と、1986年発売とする資料がある) 販売価格:おおむね7,800円前後(PC-8801版の定価) シンキングラビットによる本格推理アドベンチャーで、サーカス団を舞台にした殺人事件に挑む作品です。プレイヤーは手がかりを集め、関係者たちの証言を突き合わせて矛盾点を洗い出し、真犯人を推理していきます。前作『鍵穴殺人事件』から続くシリーズの一作であり、緻密に組み立てられたストーリーと、理詰めの推理が要求される設計が特徴です。『王家の谷』と同時代のPC-8801ユーザーにとって、アクションパズルで瞬間的な判断を求められる『王家の谷』と、テキスト中心でじっくり頭を使う『道化師殺人事件』は、まさに対極にあるような存在でした。どちらも難度は高めですが、そのベクトルが違っていたため、「今日は頭脳派の推理もの」「今日は反射神経が試されるアクション」といった形で遊び分けることができたのです。当時のゲーム雑誌では、こうしたアドベンチャー作品の攻略記事やヒント集が人気を博し、ユーザー同士が情報交換をしながら真相解明を目指したことも大きな魅力でした。

★太陽の神殿 ~ASTEKA II~

ゲーム名:太陽の神殿 ~ASTEKA II~ 販売会社:日本ファルコム 販売された年:1986年 販売価格:8,580円(PC-8801版の定価) メキシコの古代遺跡を舞台にしたフルグラフィック・アイコン選択型アドベンチャーで、PC-8801のグラフィック能力を存分に活かしたビジュアルが大きな話題となりました。プレイヤーは失われた「太陽の神殿」と「太陽の鍵」を探すため、遺跡内を探索しながら数多くの謎解きやトラップに挑みます。操作はアイコンを選択して行う方式で、キーボード入力が中心だった初期PCアドベンチャーと比べて、直感的かつ遊びやすいインターフェイスが特徴です。精緻な背景グラフィックや、雰囲気のあるBGMは、プレイヤーを異国情緒あふれる世界へと引き込みました。エジプトのピラミッドを冒険する『王家の谷』と、メソアメリカの神殿を探索する『太陽の神殿』は、いずれも古代文明のミステリアスな魅力を前面に押し出した作品であり、「遺跡探検」をテーマにしたタイトルが当時どれだけ人気だったかを物語っています。片やアクションパズルとして、片やアドベンチャーとして、それぞれ異なるアプローチでプレイヤーを古代の世界へ誘ってくれる存在でした。

★ボイジャー1号

ゲーム名:ボイジャー1号 販売会社:木屋通商 販売された年:1984年 販売価格:7,800円(PC-8801版の定価) 『ボイジャー1号』は、宇宙船を舞台にした3D迷路タイプのSFアドベンチャーです。プレイヤーはロボット船「ボイジャー」内部を移動し、暴走した殺人ロボットの攻撃をかいくぐりながら、動力源を破壊することを目指します。宇宙船は複数のフロアと膨大な部屋で構成されており、それぞれの区画が3D迷路として表示されます。プレイヤーは限られた情報を頼りにマップを頭の中で組み立て、徐々に全体構造を把握していく必要があります。暗い通路の向こうからロボットが現れ、慌てて逃げ込んだ部屋が行き止まりだった、というようなシチュエーションは、独特の緊張感と恐怖感を生み出しました。古代の王家の墓を探検する『王家の谷』と比べると、こちらはSF色が強く、同じ迷路探索系でも舞台設定と演出によってまったく違う印象を与えます。当時のユーザーは、ファンタジー、推理、SFといった多彩なジャンルのゲームを、PC-8801という共通のハードで楽しんでおり、『王家の谷』はその中でアクションパズル寄りの「ピラミッド探索もの」として強い存在感を放っていたのです。

★同時期タイトルから見える『王家の谷』の立ち位置

ここまで挙げた10本は、いずれも『王家の谷』と同じ1980年代半ば前後にPC市場を賑わせた代表的な作品です。RPGの基礎を築いた『ザ・ブラックオニキス』や『ドラゴンスレイヤー』、アクションRPGを押し広げた『ハイドライド』や『ザナドゥ』、推理アドベンチャーの金字塔とされる『ポートピア連続殺人事件』や『道化師殺人事件』、そして先鋭的な3D表現の『プラズマライン』やSF迷路ものの『ボイジャー1号』など、同じ時代にもこれほどジャンルの幅があったことが分かります。その中で『王家の谷』は、ピラミッドという分かりやすい舞台設定と、掘削や剣投げを組み合わせた独特のアクションパズル性によって、他のどのタイトルとも違うポジションを確立しました。RPGやアドベンチャーのように長時間じっくり遊ぶゲームと、1面ごとの攻略パターンを突き詰めていくアーケードライクなゲーム。そのどちらもが共存していた80年代半ばのPCゲーム市場を俯瞰して見ると、『王家の谷』はまさに「短いステージに高密度の仕掛けを詰め込んだアクションパズル」として、当時のラインアップを鮮やかに彩っていたことがよく分かります。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

MSX-BASICでゲームを作ろう 懐かしくて新しいMSXで大人になった今ならわかる [ 山田 直樹 ]

評価 5

評価 5MSXパーフェクトカタログ (G-MOOK) [ 前田尋之 ]

評価 4.33

評価 4.33MSX BASICで“ゲームを作ろう” 懐かしくて新しいMSXで大人になった今ならわかる/山田直樹/米澤遼【3000円以上送料無料】

おもしろtシャツ 文字 ジョーク パロディ MSX パソコン インターネット ゲーム IT PC 家電系 面白 半袖Tシャツ メンズ レディース キッズ

僕らの好きなMSXハードカタログ (G-MOOK) [ 前田尋之 ]

【3980円以上送料無料】MSX BASICで“ゲームを作ろう” 懐かしくて新しいMSXで大人になった今ならわかる/山田直樹/著 米澤遼/著

ゲームデザイナー 小島秀夫論 世界のゲーム市場を熱狂させた革新性ーー MSX2版『メタルギア』から『DEATH STRANDING』まで [ ハーツハ..

週刊アスキー・ワンテーマ MSX30周年:愛されつづけるMSXの歴史と未来【電子書籍】[ MSXアソシエーション ]

評価 4

評価 4

![MSX-BASICでゲームを作ろう 懐かしくて新しいMSXで大人になった今ならわかる [ 山田 直樹 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8904/9784297148904_1_33.jpg?_ex=128x128)

![MSXパーフェクトカタログ (G-MOOK) [ 前田尋之 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0281/9784867170281.jpg?_ex=128x128)

![僕らの好きなMSXハードカタログ (G-MOOK) [ 前田尋之 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6757/9784867176757_1_3.jpg?_ex=128x128)

![週刊アスキー・ワンテーマ MSX30周年:愛されつづけるMSXの歴史と未来【電子書籍】[ MSXアソシエーション ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/7124/2000000227124.jpg?_ex=128x128)