FC ファミコンソフト アイレム 10ヤードファイトアクションゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本体のみ【中古】【箱..

【発売】:アイレム

【開発】:アイレム

【発売日】:1985年8月30日

【ジャンル】:スポーツゲーム

■ 概要

● ファミコン初期を象徴するアメフトゲームという位置づけ

1985年8月30日、アイレムから発売されたファミリーコンピュータ用ソフト「10ヤードファイト」は、日本の家庭用ゲーム機に本格的なアメリカンフットボールを持ち込んだ、非常に早い時期のスポーツゲームです。定価は4,900円、ジャンルは「スポーツ(アメリカンフットボール)」に分類され、最大2人同時プレイに対応したタイトルとしてラインナップされました。元々は1983年にアーケード向けに稼働を開始した同名作品をベースにしており、その後ファミコン版として移植・再構成された経緯を持ちます。アーケードから家庭用への橋渡しを担ったタイトルであり、まだ日本ではメジャーとは言えなかったアメフトという競技を、子どもたちがリビングのテレビを通して気軽に体験できる形にかみ砕いたことが、本作の存在意義のひとつと言えるでしょう。

● アメフトのエッセンスを抽出したシンプルなゲームデザイン

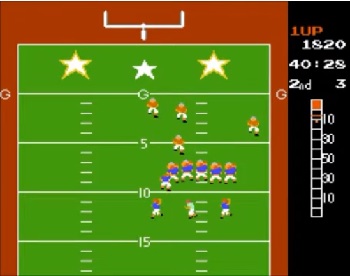

「10ヤードファイト」が目指したのは、細かい戦術や複雑なルールをすべて再現することではなく、「ボールを10ヤード進めてダウン更新し、最終的にタッチダウンを決める」というアメリカンフットボールの核となる流れを、ゲームとして分かりやすく見せることでした。プレイヤーは常にオフェンス側のチームを操作し、時間制限のある中で敵陣へとボールを運んでいきます。4回の攻撃機会のうちに10ヤード以上前進できれば「ダウン更新」となり、再び4回分のチャンスが与えられるという基本ルールを採用しており、この「10ヤードを刻みながら前進する」感覚こそがタイトル名の由来になっています。フィールド上には5ヤードごとのラインや、残りヤード数・残り時間のインジケーターが表示されており、アメフトに馴染みのないプレイヤーでも、「あとどれだけ進めばいいか」「どれだけ時間が残っているか」が視覚的に理解できるよう配慮されています。ゲーム全体のルールは非常に単純ですが、「時間が切れる前にタッチダウンする」という明快な目標が設定されており、一見地味な見た目とは裏腹に、プレイ中は常に緊張感が持続する構造になっています。

● 縦スクロール画面と俯瞰視点で描かれるフィールド

画面上ではグラウンドを真上から見下ろす俯瞰視点が採用され、縦方向へスクロールしながら試合が進行します。プレイヤーのチームと相手チームはユニフォームの色によって明確に区別され、ボールを持っている選手はひと目で分かるように色調が変化するなど、8ビット機ならではの限られたドット数と色数の中で、情報を整理して表示する工夫が随所に見られます。フィールドにはゴールラインやエンドゾーン、5ヤードごとのライン、さらに1ヤード刻みのハッシュマークが描かれており、プレイヤーは自分が今どのあたりまで攻め込んでいるのか、あとどれだけ進めば10ヤード到達なのかを画面だけで把握できるようになっています。シンプルなグラフィックでありながら、アメフトの「フィールド感」をしっかり再現しているのが特徴です。さらにファミコン版では、画面の右側に残り時間や得点、現在のダウンと残りヤード数をまとめて表示するUIが用意されており、スポーツ中継のテロップのような役割を担っています。この情報量の多さを、煩雑にならないレイアウトでまとめている点も、本作の地味ながら優れたポイントといえるでしょう。

● 1人用と2人用で性格が変わるゲームモード

本作には「1 PLAYER」と「2 PLAYERS」という2種類のモードが用意されており、タイトル画面でどちらかを選んでスタートします。1人用モードでは、プレイヤーは常にオフェンス側としてCPUチームと対戦し、前半・後半の2ハーフ構成でゲームが進行します。このモードではディフェンスを操作することはできず、あくまで「攻撃でどこまで粘れるか」「時間内にタッチダウンを決められるか」という点にフォーカスした、シングルプレイ向けの内容になっています。一方で2人用モードでは4クォーター制が採用され、オフェンスとディフェンスの立場がクォーターごとに入れ替わる対戦形式へと変化します。片方が攻める側、もう片方が守る側となり、次のクォーターでは立場を交替するため、単純に「先にタッチダウンしたほうが勝ち」というだけでなく、「どれだけ相手の前進を止められるか」「自分の攻撃ターンで何点取れるか」といった駆け引きも生まれます。公式の紹介文では、183種類ものフォーメーションと膨大な行動パターンがうたわれており、当時としてはかなり力の入ったスポーツゲームとして扱われていたことがうかがえます。

● LED付きカセットという“アイレムらしさ”

「10ヤードファイト」がファミコン史の中でユニークな存在として語られる理由のひとつに、カセットそのものの外観があります。本作はアイレム初期のタイトルのひとつであり、カセット前面に小さな赤いLEDランプを搭載した「発光ダイオード付きROMカセット」として発売されました。ファミコン本体の電源を入れると、このランプがピカッと点灯し、子ども心をくすぐるギミックとして箱のパッケージでも大きくアピールされていました。後期生産分にはLEDなしバージョンも存在し、現在の中古市場ではこちらのほうが希少とされることもありますが、「光るカセット」としてのインパクトは、当時のユーザーにとって忘れがたいものだったはずです。ゲーム内容だけでなく、カートリッジのデザインでも個性を主張していた点は、同時期の他社タイトルと比べても特徴的で、「10ヤードファイト」という名前とともにプレイヤーの記憶に刻まれる要素になっています。

● 後のフットボールゲームにつながる“始祖”的作品

今日では「テクモボウル」や「マッデンNFL」シリーズのように、実在チームや選手を収録した本格的なアメフトゲームが数多く存在しますが、ファミコン時代初期において、アメフトを題材にしたタイトルはまだ珍しいものでした。その中で「10ヤードファイト」は、細かいフォーメーション選択や複雑なルールを割り切って削ぎ落とし、「10ヤードを刻み、時間内にタッチダウンを狙う」という核だけを抽出することで、スポーツとしての雰囲気とゲームとしての分かりやすさを両立させた作品です。後年の評価では、「本格派アメフトシミュレーター」というよりも、どちらかと言えばアクション寄りの“アメフト風ゲーム”として語られることが多いものの、アーケードから家庭用への移植、そして日本の家庭にアメフト文化を紹介する役割を担ったという点では、スポーツゲームの歴史の中で見逃せない1本となっています。今遊ぶと素朴さが際立つタイトルではありますが、「10ヤード進むたびに時間が増える」「ギリギリでタッチダウンを決める」といったゲームならではの盛り上がりは、現在でも十分に味わうことができます。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● アメフトを知らなくても「前に進めば気持ちいい」分かりやすさ

「10ヤードファイト」の最大の魅力のひとつは、アメリカンフットボールというルールの多いスポーツを題材としながらも、遊ぶうえでは専門知識をほとんど必要としないシンプルさにあります。本来のアメフトでは反則の種類やフォーメーションの違いなど覚えることが多いのですが、このゲームでは「ボールを持ったランナーを前に進ませる」「味方にパスを投げる」「相手にタックルされると攻撃終了」といった基本だけに絞っているため、小学生でも直感的にルールを理解できます。画面右に表示される「残り時間」や「残りヤード」を気にしながら、ひたすら相手ディフェンスの隙間を縫って前進する感覚が分かりやすく、アメフトという競技を知らないプレイヤーであっても、たった数プレイで「あ、そういうゲームなんだ」と腑に落ちる構造になっています。複雑さを削ぎ落としても、10ヤードごとにダウン更新しながらじわじわ敵陣に攻め込んでいく緊張感はしっかり残っており、「前に進めた距離」がそのまま達成感に直結する点が、誰にでも伝わる面白さとなっているのです。

● 時間管理とリスク管理が生む、奥深い駆け引き

一見すると「敵を避けて走るだけ」のゲームに思えますが、実際には「安全に短く刻むか、リスクを取って大きく進むか」という判断が常に求められます。ボールを持ったランナーは、横方向に大きく逃げてから縦に切り返すことでタックルを避けやすくなりますが、むやみに横に逃げると時間ばかり消費してしまい、タイムアップで力尽きてしまうこともあります。反対に、思い切って縦に突っ込めば一気に大きなゲインが狙えるものの、ディフェンダーの密集地帯に飛び込むことになり、タックルされやすい危険も伴います。この「時間をどれだけ残すか」「何ヤードまでなら無理をしてもいいか」という判断が、シンプルな操作でありながら非常に奥深く、プレイヤーの性格がはっきりプレイスタイルに表れる点が魅力です。慎重派のプレイヤーは確実に10ヤード前後を刻み続けて安全にダウン更新を狙い、攻めのプレイヤーはディフェンスの薄い側面へ大きく回り込んでロングゲインを狙うなど、選択の違いがそのまま結果につながっていくので、プレイを重ねるほど自己流の攻略スタイルが出来上がっていきます。

● ハイスクールからプロまで続くステージ構成の達成感

本作では、プレイヤーのチームは最初ハイスクールレベルからスタートし、その後カレッジ、プロといった具合に、段階的にレベルアップしていく構成になっています。ステージが進むごとに敵チームの足の速さや動きの鋭さが増し、ディフェンスの連携も巧みになっていきますが、その分だけクリアしたときの満足感も大きくなります。スポーツゲームでよくある「難しくなるだけで単調」という印象はあまりなく、「高校レベルまでは何とかなるが、カレッジからが本番」「プロに到達できたときの喜びが格別」といったように、明確な“山場”が用意されているのがポイントです。ステージ名としては単に難易度表示でしかないかもしれませんが、「自分のチームが少しずつ上の世界へ挑んでいく」というストーリー性を感じられることで、ただのスポーツゲーム以上にドラマチックな体験へと変化しています。自分の腕前だけを頼りに、ハイスクールのスター選手からプロの舞台へと駆け上がっていく感覚は、当時の子どもたちにとってかなり胸の高鳴る体験だったはずです。

● 2人対戦がもたらす心理戦と盛り上がり

「10ヤードファイト」は1人プレイだけでなく2人対戦にも対応しているため、兄弟や友人と肩を並べて遊べることも大きな魅力です。1人用では常にオフェンスに専念するスタイルですが、2人用モードでは攻撃側と守備側の役割が交互に入れ替わり、互いの手の内を読み合う心理戦が生まれます。攻める側としては、相手プレイヤーがどちらのサイドを重点的に守るかを読み取りながら走るコースを選ぶ必要があり、守る側は「ここは外側に逃げるだろう」「いや、逆に内側を突いてくるかもしれない」といった読み合いの中でタックルに飛び込んでいきます。この読み合いがうまくハマったときの気持ちよさは、CPU戦では味わえないもので、「やっぱりこのゲームは2人で遊んでこそ」と口をそろえるプレイヤーも多いほどです。特に、残り時間が少なくなってきた終盤、わずかなリードを守り切ろうとする側と、逆転タッチダウンを狙う側の攻防は、画面のドット絵以上に熱い緊張感を生み出します。シンプルなゲーム性だからこそ、操作の上手さや読みの鋭さがそのまま勝敗に直結し、勝ったときの喜びも負けたときの悔しさも非常にストレートに胸へ刺さるのです。

● 素朴なドット絵とサウンドが醸し出す“ファミコンらしさ”

グラフィックやサウンド面も、派手さこそないものの独特の味わいを持っています。フィールド上の選手は数ドットで描かれているだけですが、ヘルメットの色やユニフォームの濃淡によってチームの違いが分かるようになっており、ボールを持つ選手の動きも一目で判別できるよう練られています。選手がタックルされたときやタッチダウンが決まったときには、効果音とともにわずかにアニメーションが入り、「倒された」「ゴールした」という喜怒哀楽がシンプルな表現ながらきちんと伝わってきます。BGMは試合中こそ控えめで、主に効果音が試合の緊張感を演出しますが、キックオフの前後やタッチダウンの際には印象的なファンファーレが流れ、成功・失敗のメリハリを付けてくれます。今の視点で見れば実に素朴な音と画面ですが、その素朴さがかえって「ファミコン時代ならではの温かさ」を感じさせる要素にもなっており、長年のファンにとっては、画面を見ただけで当時の部屋の空気や友達の声を思い出すような、ノスタルジーの源泉になっています。

● 短時間で何度も遊べる“リプレイ性の高さ”

スポーツゲームとして重要なのが「何度も遊びたくなるかどうか」ですが、「10ヤードファイト」は1プレイの時間が比較的短く、すぐに再挑戦できるテンポの良さがあります。時間切れで試合が終わってしまっても、「今度はもっと外側を大きく回り込んでみよう」「次はパスを多めに使ってみよう」といった具合に、すぐに新しい試し方が思い浮かぶため、もう1ゲーム、さらにもう1ゲームとコントローラーを握り直したくなるのです。また、得点や残り時間がはっきり表示されているため、「前回より何点多く取れたか」「どこまで進めたか」と自己ベストを更新する遊び方もしやすく、目標を決めて何度も挑戦するうちに、自然と操作技術も上達していきます。現代のゲームのようなセーブ機能や複雑な成長要素はありませんが、「腕前がそのまま結果に反映される」というアーケード由来のシンプルなゲームデザインが、今なお色あせない魅力として輝いていると言えるでしょう。

■■■■ ゲームの攻略など

● まずはゲームの流れと「負けパターン」を把握する

「10ヤードファイト」を攻略するうえで最初に意識したいのは、細かいテクニックを覚えるより先に「どういう展開になると負けやすいか」を体で覚えることです。このゲームでは制限時間内にタッチダウンできなければそこで攻撃終了となり、時間切れはそのまま敗北につながります。つまり、やみくもに横へ逃げ続けていると、ディフェンスを避けられたとしても時計がどんどん減っていき、結果としてゴールライン目前でタイムアップ、という残念な終わり方になりがちです。逆に、焦って真正面から突っ込むと、たいていは最前列のディフェンダーに囲まれて数ヤードしか進めずに終わってしまいます。この2つの悪いパターン――「横に逃げすぎて時間切れ」「縦に突っ込みすぎて即タックル」をいかに避けるかが、攻略全体の方針となります。そのための基本は、スナップ直後から急いで前へ出るのではなく、一歩下がるような感覚でディフェンスの動きを見て、「こちらが逃げられる方向」を一瞬で見極めることです。相手がどのラインから追いかけてくるかを観察し、進行方向を段階的にずらしながら前進していく癖をつけると、自然と安定したゲインが取れるようになってきます。

● ランプレイの基本:大回りより“浅く斜め前”を意識する

ランプレイで最も重要なのは、「敵を避けながらも前進する量をできるだけ確保すること」です。大きく外側へ円を描くように走るとディフェンスを振り切りやすく感じますが、その分だけ前進距離が短くなり、時間も無駄に消費してしまいます。おすすめなのは、自陣から見て45度程度の斜め前を意識して進み、敵が迫ってきたらほんの少しだけ横方向へずらして再び斜め前へ戻るという、“浅いジグザグ走法”です。この走り方だと、常にある程度の前進を保ちながら敵のタックルをかわすことができ、10ヤード前後のゲインを安定して稼ぎやすくなります。また、フィールド中央を走るより、ややサイド寄りをキープした方が、画面端を利用して敵との距離感をつかみやすく、追い詰められそうになったら内側へ切り返す余地も生まれます。ディフェンダーが直線的に突っ込んでくる性質を利用し、こちらが一瞬だけ横へずれることで空振りさせ、その隙に縦へ抜けるイメージを持つとよいでしょう。「常に大きな一発を狙う」のではなく、「確実にダウンを更新するために10〜15ヤードを刻む」ことを第一目標にすると、試合全体が驚くほど安定してきます。

● パスプレイは“逃げ道”として使う発想が有効

このゲームでは、ランのみでもある程度までは戦えますが、難易度が上がるほどディフェンダーの足が速くなり、生身のランだけで逃げ切るのが難しくなってきます。そこで重要になるのが、パスプレイを「攻めの手段」としてだけでなく、「追い詰められたときの逃げ道」として活用する発想です。ランで数ヤード進んだあと、前方と左右をディフェンスに塞がれてしまった場面で、後ろに控える味方へ素早くパスを通すことで、一度タックルの危険から離脱し、あらためて新しい角度から走り直すことができます。パスが成功すると、ボールを受けた選手の周囲には一瞬だけ相手がいない空白地帯が生まれるため、そこから再び斜め前へ走り出せば、意外なロングゲインにつながることも少なくありません。パスを投げるタイミングは早すぎてもいけませんし、遅すぎてもディフェンスに遮られてしまいますが、「そろそろ包囲される」と感じた瞬間に切り札として投げる癖を身につけると、攻撃の幅がぐっと広がります。特に終盤、残り時間が少ない状況では、ランとパスを組み合わせて一気に敵陣へ攻め込むことが、逆転タッチダウンのカギになります。

● ディフェンスの動き方を“配置図”として覚える

攻略の中級テクニックとして非常に効果的なのが、「敵ディフェンスの配置と動き方をパターンとして記憶する」という方法です。「10ヤードファイト」のディフェンダーはランダムに動いているようでいて、実際にはラインごとにある程度決まった動き方をします。最前列はスナップ直後に前に出てくるスピードが速く、その後一拍遅れて中間の列が横方向へ散らばる、といった具合です。数プレイを重ねるうちに、「この位置にスナップすると、右側が手薄になりやすい」「中央に立ってから左へ流れると、敵の進行方向と逆になるので振り切りやすい」といった傾向が見えてきます。こうした“配置図”を頭の中に描けるようになると、スナップボタンを押した瞬間に、すでに「今回は右サイドを斜め前に走る」「次のダウンでは左側を突く」といった具体的なイメージが湧くようになり、対応がワンテンポ早くなります。結果として、同じスピードでも敵より一歩先に動けるようになり、「いつの間にか楽に抜けられるようになっていた」と感じるはずです。攻略本いらずで上達を実感できるポイントなので、意識して敵の動きを観察しましょう。

● 難易度別の心構え:ハイスクールからプロまで

ゲーム開始直後のハイスクールレベルでは、とにかく基本操作に慣れることを優先し、ランプレイ中心で「浅いジグザグ走法」を徹底するだけでも十分に勝ち上がれます。この段階ではディフェンスのスピードもそれほど速くないため、多少横に逃げすぎてもタイムアップに追い込まれるケースは少なく、「とにかくタックルされない走り方」を体にしみ込ませる期間と割り切ってもよいでしょう。難易度が1段階上がりカレッジレベルに入ると、敵の動きが目に見えて鋭くなり、真正面からの突破だけでは簡単に捕まってしまうようになります。ここではパスを絡めた立ち回りを積極的に練習し、「追い詰められたらパスで活路を開く」スタイルに慣れることが重要です。そして最終的な目標となるプロレベルでは、わずかな判断の遅れや横移動のしすぎが即座に失点につながるため、時間管理とルート選択、パスのタイミングを総合的に磨く必要があります。無理に一度でロングゲインを狙わず、確実にダウン更新を重ねる冷静さを持ちつつ、「ここぞ」という場面で思い切ったコース取りができるかどうかが、プロレベルクリアの分かれ目となるでしょう。

● スコアを伸ばすための小さなコツとリスク管理

クリアだけでなくスコアアタックを楽しみたい場合は、「安全なプレイ」と「欲張ったプレイ」の切り替えを上手に使い分けるのがポイントです。敵陣深くまで攻め込んでいるときは、タッチダウンにこだわりすぎて無理な突破を試みたくなりますが、残り時間に余裕があるなら、あえて一度短めのゲインにとどめ、もう一度ダウンを更新してから安全にエンドゾーンへ運ぶ、という慎重な攻め方も選択肢に入ります。また、フィールド中央付近で大きなロスをすると、再び10ヤード進むまでに時間と労力がかかるため、「このプレイは危険」と判断したら、早めにパスでボールを戻して体勢を立て直すのも効果的です。スコアを稼ごうとするとどうしても前のめりになりがちですが、「失敗すると取り返しのつきにくい位置」と「まだリスクを取ってもいい位置」を意識的に区別することで、安定して高得点を狙えるようになっていきます。自分なりの“攻め時と守り時のライン”を決め、それをブレずに守ることが、最終的なハイスコアにつながるのです。

● 裏技・小ネタ的な楽しみ方

「10ヤードファイト」はシンプルなスポーツゲームであるがゆえに、派手な隠し要素や秘密コマンドといったものは多くありませんが、プレイヤーの間で語り継がれている“ちょっとした裏技”や小ネタ的な楽しみ方はいくつも存在します。たとえば、敵ディフェンスの出足が遅いハイスクールレベルでは、スナップ直後に一瞬後ろへ下がってから左右どちらかへ大きく振ることで、前列のディフェンダーをまとめて空振りさせ、そのままサイドラインを駆け上がるように走ると、意外なロングゲインになりやすいといったテクニックがあります。また、パスを投げる瞬間に敵が密集している方向とは逆サイドへ受け手を走らせることで、画面内に「ほとんど敵がいないライン」を作り出し、そこを一直線に駆け抜けてタッチダウンする“疑似トリックプレイ”的な動きも可能です。こうしたテクニックは、マニュアルや公式説明には載っていない、プレイヤー同士の研究から生まれたものですが、習得するとゲームの印象がガラリと変わり、「まだこんな攻め方があったのか」と新鮮な驚きを与えてくれます。友人と情報交換しながら自分だけの裏技的ルートを見つけていくことも、このゲームの奥深い楽しみ方のひとつと言えるでしょう。

■■■■ 感想や評判

● 当時のプレイヤーが抱いた“よく分からないけど面白い”という感覚

1985年当時、日本でアメリカンフットボールに馴染みのある子どもは決して多くありませんでした。野球やサッカーであればテレビ中継や学校の授業を通して自然とルールに触れる機会がありましたが、アメフトとなると情報源は非常に限られており、競技そのものをほとんど知らないまま「10ヤードファイト」を手に取ったプレイヤーも少なくありません。そのため第一印象としては、「何をやっているスポーツかよく分からないけれど、とりあえずボールを持って前に走ればいいらしい」という、独特の“手探り感”を覚えたという声が多く聞かれます。しかし実際にプレイを続けていくうちに、10ヤードごとに区切られたフィールド、残り時間との綱引き、ディフェンスの合間を縫って前進したときの手応えなどが少しずつ理解されていき、「細かいルールは知らなくても、ゲームとしてはちゃんと面白い」という評価へと変わっていきました。特に、タッチダウンを決めた瞬間のファンファーレや、スコアが加算される画面を見たときの達成感は強く印象に残り、「何度も失敗しながら、初めてエンドゾーンまで辿り着けたときの喜びが忘れられない」と語るプレイヤーも多いタイトルです。ルールへの理解とともに楽しさが増していく構造ゆえ、最初は戸惑いながらも、気がつけば何度も電源を入れてしまう――そんな“じわじわ効いてくる面白さ”が、当時の子どもたちの心に刻まれていきました。

● ゲーム雑誌での評価と“スポーツゲームとしての位置づけ”

ファミコン全盛期のゲーム雑誌では、本作はしばしば「やや通好みのスポーツゲーム」として取り上げられました。野球ゲームのように派手なホームラン演出があるわけでもなく、サッカーゲームのようにゴールシーンで盛り上がるわけでもないため、誌面上のスクリーンショットだけを見ると、ドット絵の選手がフィールドを行き来している地味なタイトルに見えてしまいます。しかし、編集部によるレビューでは「遊んでみると見た目以上に熱い」「じっくり腰を据えてやり込みたくなる」といったコメントが並び、特に“時間とヤードを意識しながら攻め方を組み立てる戦略性”や、2人対戦時の読み合いの面白さについては高く評価されました。一方で、アクション性や派手な演出を重視する読者からは、「画面が単調で人を選ぶ」「ルールが分かるまで時間がかかる」といった指摘もあり、点数評価では突出した高得点というより、“玄人向けの1本”“スポーツゲーム好きにおすすめ”といった形で落ち着くことが多かったようです。とはいえ、当時はまだ家庭用ゲーム機向けの本格スポーツゲームが少なかったこともあり、「アーケードから移植された本格アメフトゲーム」という肩書きは目新しく、スポーツゲームコーナーの中では独自の存在感を放っていました。

● 子ども同士の口コミで広がった“対戦ゲーム”としての評価

「10ヤードファイト」の評判を語るうえで忘れてはならないのが、学校や近所での口コミ的な広がり方です。友達の家で初めてこのゲームを見た子どもは、「何のスポーツか分からないけれど、とりあえず2人で遊ぶと盛り上がる」という形で印象を持ち帰り、自分のクラスメイトに紹介する、といったことがよくありました。当時の子どもたちの会話の中では、「ハイスクールはクリアできた?」「プロまで行ったことある?」といった難易度に関する話題や、「この走り方だと絶対捕まらないぞ」といった半ば自慢混じりの攻略ネタがしばしば飛び交っており、その過程で「対戦してみたいから、今度カセットを持って遊びに行く」といった形で、自然と交流のきっかけになっていきました。対戦時には、オフェンス側がどちらへ走るかを読み切って完璧なタックルを決めたときの歓声や、ぎりぎりのところで逃げ切られて「今のはズルい!」と笑い合うやり取りが生まれ、プレイヤー同士の感情が非常にストレートにぶつかり合います。この“顔を合わせて遊ぶからこそ楽しい”感覚は、オフラインのローカルマルチプレイが当たり前だった当時の空気とも相まって、「10ヤードファイト」を単なるスポーツゲームではなく、“友達との思い出を作るツール”として記憶させました。その結果、ゲーム雑誌の点数以上に、「あのゲーム、友達と散々遊んだよね」という、口コミベースの好意的な評価が強く残ることになったのです。

● “難しい”“地味”というネガティブな意見も共存

もちろん、すべてのプレイヤーが「10ヤードファイト」を手放しで褒めていたわけではありません。特に、当時すでに人気となっていたアクションゲームやシューティングゲームと比較すると、本作はパッと見たときの派手さに欠けるため、「画面が地味で盛り上がりに欠ける」「何をやっているのか分からないまま終わってしまう」といった否定的な感想も少なからず存在しました。また、アメフトのルールに馴染みのないプレイヤーにとっては、「なぜ攻撃が終わったのか」「どうして時間が止まったり進んだりするのか」が直感的に把握しづらく、説明書を読まないまま遊んで“よく分からないゲーム”と判断してしまった例もあります。難易度に関しても、カレッジやプロレベルに挑戦すると敵の動きが一気にシビアになり、数回のミスで一気に追い詰められてしまうため、「難しすぎて途中で投げ出した」「プロまで行ったことがない」といった声が上がることもありました。こうした意見は、当時の子どもたちの間で「分かる人にはたまらないが、合わない人にはピンと来ない」という評価の二極化を生む要因にもなりましたが、その一方で、「ちょっとマニアックなゲームをやっている」というささやかな優越感を感じるプレイヤーもおり、結果として本作は“知る人ぞ知るスポーツゲーム”という独特の立ち位置を獲得していきました。

● 時代を経てからの“レトロゲーム”としての再評価

ファミコンブームが過ぎ去り、多くのタイトルが次世代機へと移行していく中で、「10ヤードファイト」はいわゆる“レトロゲーム”として振り返られる存在となりました。その際の評価は、現役当時とは少し違った角度から語られています。最新ハードのリアルなスポーツゲームに慣れたプレイヤーが改めて本作を手に取ると、まず感じるのは“極限までそぎ落とされたシンプルさ”です。現代の作品のような詳細な選手データや複雑なフォーメーション選択はなく、画面上にいるのは小さなドットの選手と、残り時間・残りヤードの表示だけ。それにもかかわらず、ボールを持って相手の壁を突破しようとする瞬間には、現代のゲームに負けないほどの緊張感が生まれます。このギャップに驚き、「当時のハード性能だからこそ生まれたゲーム性」「シンプルさゆえにスポーツの本質がむき出しになっている」といった形で評価する声も増えていきました。また、LED付きカセットや、アーケードからの移植であるという歴史的背景に注目するレトロゲームファンも多く、「ファミコン初期の雰囲気を語るうえで欠かせない1本」「スポーツゲームの源流的存在」としてコレクション対象になることもあります。こうした視点からの再評価により、「10ヤードファイト」は単なる古いスポーツゲームではなく、“ゲーム史を語る資料的価値を持つ作品”としても見られるようになりました。

● アメフト入門編としての役割と、その後の作品への影響

もうひとつ見逃せないのが、「10ヤードファイト」が果たした“アメフト入門編”としての役割です。本作をきっかけにアメリカンフットボールに興味を持ち、テレビ中継や雑誌でルールを学び始めたというプレイヤーも少なくありません。ゲームを通じて「10ヤード進むごとにダウンが更新される」「時間との戦いである」という基本だけを先に体験していたため、後になって本物の試合を見たときに、「あ、ゲームでやっていたのはこれだったのか」と直感的に理解できた、という声も聞かれます。また、ファミコンおよびその後のハードで登場した他のアメフトゲームにとっても、「10ヤードファイト」はひとつの基準となりました。後発のタイトルは、本作のシンプルさを踏まえたうえで、どこまでルールや演出を本格化させるか、どれだけ操作を複雑にするかといった点で工夫を凝らすことになります。その意味で、「10ヤードファイト」は直接的な続編や派生作品こそ多くないものの、“家庭用アメフトゲームの地ならしをした”先駆者として、ジャンル全体にじわりと影響を与えた作品だといえるでしょう。

● 総評:尖った欠点も含めて“味”になる一本

総合的に見て、「10ヤードファイト」は決して万人受けする作品ではありませんが、だからこそ強く心に残るタイプのゲームだと言えます。ルールのとっつきにくさや地味なビジュアル、難易度の高さといった要素は、初見のプレイヤーにとって壁として立ちはだかりますが、それを乗り越えた先には、試合の流れを自分の手でコントロールできたときの充実感や、2人対戦での熱い心理戦といった、このゲームならではの魅力が待っています。現代の感覚で遊ぶと、“不親切”に感じる部分も正直少なくありませんが、その不親切さを含めて「80年代のゲームらしさ」と受け止めることで、独特の味わいが見えてくるはずです。きらびやかな演出や豪華なライセンスに頼るのではなく、限られた画面とシンプルなルールだけでどこまで“スポーツのドキドキ感”を表現できるかに挑んだ一本――それが、プレイヤーの記憶とゲーム史の中に残り続ける「10ヤードファイト」という作品の、何よりの評価であり魅力だと言えるでしょう。

■■■■ 良かったところ

● ルールを知らなくても「遊びながら覚えられる」間口の広さ

「10ヤードファイト」の長所としてまず挙げられるのが、アメリカンフットボールの知識がほとんどなくても、実際にプレイするうちに自然と“それっぽさ”が分かってくる導線設計です。説明書を熟読しなくても、画面に表示される「残りヤード」と「残り時間」、そして10ヤード進むごとにリセットされる攻撃回数を見ているうちに、「とにかく前へ進まないとマズいんだな」「時間を使いすぎると負けてしまうんだな」といった基本的な感覚が身についていきます。本物のアメフトのように細かい反則や複雑なフォーメーションを覚える必要はなく、「ボールを持って走る」「隙を見てパスを出す」という2つの行動だけで試合が成立するので、スポーツゲーム初心者でもとっつきやすい構造です。特に、当時はアメフトの知名度が今ほど高くなかったことを考えると、「ルールの全部を教え込む」のではなく、「まずは雰囲気と流れだけを体験してもらう」という方向に割り切ったのは、結果的に大きな成功だったと言えるでしょう。難しい用語を一切知らなくても、遊んでいるうちに“10ヤードの重み”を体で理解できる――この「遊びながら覚えられる」デザインは、多くのプレイヤーから高く評価されました。

● シンプルなのに緊張感が途切れないゲームテンポ

ゲームとしての構造自体は非常に素朴で、やることは「走る・避ける・パスする」の繰り返しです。それにもかかわらず、プレイ中は不思議なほど緊張感が途切れません。これは、常に画面右に表示されている残り時間と残りヤードが、“見えるプレッシャー”としてプレイヤーにのしかかってくるからです。あと数ヤードでダウン更新という場面で時計がじりじり減っていく様子を眺めていると、自然と手に汗がにじみ、「この一手で決めないと」という思いが強くなります。さらに、10ヤード進むと残り時間がわずかに増える仕様のおかげで、「今のプレイでどれだけ時間を稼げたか」が結果に直結し、一本一本のランやパスが持つ意味が重く感じられます。シンプルなルールの中に、時間管理とリスク管理というスポーツゲームの醍醐味が詰め込まれているため、短いプレイ時間の中でも濃密なドラマが味わえるのです。「派手な演出はないのに、なぜかずっとドキドキしている」「タッチダウンを決めた瞬間の安堵感と高揚感は、今のゲームにも負けない」という声が多いのは、この絶妙なテンポのおかげだと言っていいでしょう。

● 2人対戦で引き出される読み合いと“熱さ”

本作を語るうえで外せないのが、2人対戦モードの面白さです。1人用ではCPU相手にオフェンスに専念するスタイルですが、2人用では攻撃側と守備側の役割が交互に入れ替わるため、“ゲームとしての顔つき”がまったく変わります。オフェンス側はどの方向に走るか、どこでパスを投げるかを瞬時に判断しなければならず、ディフェンス側はそれを読んで先回りしなければなりません。CPU相手ならある程度パターン化された動きを見て対処できますが、人間同士の対戦では「前のプレイを踏まえてあえて逆を突く」「あえて同じ方向にもう一度走って意表を突く」といった心理戦が加わり、ゲームが一気に“対人スポーツ”らしい緊張感に包まれます。特に、残り時間わずか、あと数ヤードでタッチダウンという場面で、オフェンスがギリギリのところでディフェンスを振り切ったときの歓声や、逆に完璧なタックルで止めきったときのどよめきは、他のジャンルのゲームではなかなか得がたい体験です。「ルールはよく分からなかったけど、友達と2人でやると異様に盛り上がった」「対戦で白熱しすぎて、つい声が大きくなった」という思い出を語るプレイヤーが多いのも、“良かったところ”としてよく挙げられるポイントです。

● LED付きカセットや独特のUIが生む“所有する喜び”

プレイフィールだけでなく、周辺の作り込みも「10ヤードファイト」の魅力を語るうえで重要です。その代表例が、ファミコン本体の電源を入れると赤く光るLED付きカセットです。テレビの電源を入れ、ファミコンのスイッチをオンにした瞬間、カセットの小さなランプが点灯する――それだけのギミックですが、子どもにとっては「特別なソフトを所有している」という満足感を与えてくれるものでした。棚に並んだカセットの中でも、一目で“光るやつ”と分かる存在感は抜群で、友達の家に持っていくときのちょっとした自慢の種にもなりました。ゲーム画面のUIも、当時としては情報量が多いにもかかわらず見やすく整理されており、フィールド上のラインや残り時間表示が「本物のスポーツ中継を簡略化したような雰囲気」を漂わせています。これによって、プレイヤーは単なる“ゲームの試合”ではなく、“スポーツの試合に参加している感覚”を味わうことができました。ソフトそのものの手触りや見た目、そして画面構成まで含めて、「所有し、起動し、遊ぶこと」そのものが楽しい――この総合的な体験の豊かさも、ファンが口を揃えて推す良点です。

● 練習の成果がはっきり見える“上達感”の強さ

難易度の項で触れたように、「10ヤードファイト」は決して易しいゲームではありませんが、そのぶん上達したときの実感がとても分かりやすい作品です。最初のうちはハイスクールレベルでも思うように前進できず、敵にすぐタックルされて悔しい思いをすることも多いのですが、プレイを重ねるごとに「この位置からスナップすると右サイドが空きやすい」「この角度で斜めに走るとディフェンダーを振り切りやすい」といった感覚が身についていきます。その結果、気がつけばハイスクールは難なくクリアできるようになり、「今度はカレッジに挑戦してみよう」と自然に一段上のステージに目標が移ります。そして、カレッジを安定して突破できるようになれば、いよいよ憧れのプロレベルが視野に入り、「あの頃は全然前に進めなかったのに、今はこんなに余裕がある」と、自分の成長をはっきり感じることができます。複雑なレベルアップ要素やパラメータ成長などは存在しないものの、プレイヤー自身の技術と判断力がストレートに結果へ現れるため、「うまくなっている」という感覚が非常に強いのです。この「練習したぶんだけ結果が出る」手応えは、多くのプレイヤーが“やっていて良かったところ”として挙げる要素のひとつです。

● 今遊んでも通用する“シンプルで筋の通ったゲームデザイン”

最後に、“良かったところ”として特筆したいのが、現代の視点から見ても通用するほど筋の通ったゲームデザインです。見た目こそレトロですが、「制限時間内にタッチダウンを目指す」「10ヤード進むごとに攻撃を継続できる」というルールは、いま遊んでもまったく古びていません。操作体系も「移動+決定」という最小限の構成でありながら、時間管理・位置取り・リスクとリターンの判断といった要素が自然と要求されるため、単純作業に陥りにくく、毎プレイごとに違った展開を楽しめます。これは、余計なシステムを盛り込みすぎず、「アメフトのゲームとして本当に必要な要素は何か」を突き詰めた結果生まれたバランスであり、その潔さが逆に新鮮に映ることすらあります。「画面は古いけれど、遊んでみると完成度の高いインディーゲームをやっているようだ」「30年以上前の作品とは思えないほど、ルール設計が今っぽい」という声もあり、年月を経てもなお“遊ぶ価値のある一本”として挙げられることが、本作の良さを何より雄弁に物語っています。派手な派生要素がなくとも、核となる部分の面白ささえしっかりしていればゲームは輝き続ける――そのことを証明している点こそ、「10ヤードファイト」の最大の美点なのかもしれません。

■■■■ 悪かったところ

● ルール説明の乏しさからくる“とっつきにくさ”

「10ヤードファイト」は、遊んでいるうちにアメフトの雰囲気がつかめてくるという長所を持つ一方で、裏を返せば「最初の数プレイがとても分かりづらい」という欠点も抱えていました。説明書には基本的な操作方法やルールの概要こそ書かれているものの、当時の子どもたちの多くは説明書をじっくり読む習慣があまりなく、「とにかく電源を入れてボタンを押す」ところから始めてしまいがちです。その結果、「なぜそこで攻撃が終わるのか」「どういう条件で時間が止まるのか」といった、ゲームを楽しむうえで重要なポイントが分からないまま、何となくボールを持って走って終わってしまうという状況が頻発しました。特に、“ダウン更新”や“10ヤードごとの区切り”といったアメフト特有の概念は、ゲーム内で視覚的に示されてはいるものの、なぜそうなっているのかを説明してくれるチュートリアル的な仕組みは存在せず、プレイヤー自身が試行錯誤しながら理解していかなければなりませんでした。そのため、最初の数回で「よく分からないし地味だからもういいや」と離脱してしまうプレイヤーも少なくなく、この“入り口のハードルの高さ”は、本作のマイナス点としてしばしば語られる部分です。

● グラフィックの単調さとビジュアル面の弱さ

当時のハードウェア性能を考えれば仕方のない面もありますが、現代の感覚で見ると「10ヤードファイト」のグラフィックは非常にシンプルで、良く言えば質素、悪く言えば単調です。フィールドは常に同じ緑の芝生、ラインの引かれ方も大きく変化せず、天候やスタジアムの雰囲気が変わるといった演出もありません。選手たちも数ドットの小さなキャラクターにまとめられているため、個々の選手の個性を感じることはほとんどできず、見分けがつくのは「ボールを持っているかどうか」「色が違うかどうか」程度です。また、タックルされたときやタッチダウン時のアニメーションもきわめて簡素で、派手なエフェクトやカメラワークの切り替えといった、スポーツゲーム特有の高揚感を演出する要素はあまり期待できません。そのため、他のジャンル――たとえば横スクロールアクションやシューティングのように、画面が頻繁に変化しエフェクトも華やかな作品と比べると、「見ていてワクワクしない」「画面がほとんど同じに見える」と感じられてしまいがちでした。ゲームとしての緊張感はあるものの、「見た目から惹きつける力」に関しては、どうしても弱さが目立ってしまう部分だと言えます。

● BGM・効果音のバリエーション不足による“飽き”

サウンド面についても、評価と同時に不満点として挙がりやすいポイントがあります。試合中はBGMがほとんどなく、主にホイッスルやタックル音、タッチダウン時のファンファーレなど、必要最低限の効果音に頼った構成になっています。これは緊張感を高めるうえでは一定の効果があるものの、長時間プレイしているとどうしても単調さが際立ってしまい、「盛り上がるべき場面でも音が地味」「ずっと同じ音の繰り返しで耳が寂しい」と感じることがあります。特に、同じステージを何度もやり直していると、毎回似たような展開・似たような音の組み合わせが続くため、集中力が途切れた瞬間に“作業感”を覚えやすいのが難点です。当時の他のスポーツゲームには、回によってBGMが変わったり、ホームラン・ゴールなどの得点シーンで派手な曲が流れたりするものもあり、それらと比べると「10ヤードファイト」は全体的に音の演出面で損をしている印象は否めません。サウンドの抑制によってリアル志向を狙ったとも考えられますが、家庭用ゲーム機で遊ぶユーザーの期待を考えると、もう少し音楽で盛り上げてくれても良かったのではないか、という物足りなさは残ります。

● オフェンス偏重のゲーム性と単調になりがちな展開

本作は基本的にプレイヤーがオフェンス側のみを担当する構成になっているため、常に「攻撃で前進する」ことだけに集中しているとも言えます。これは分かりやすさという点では長所ですが、その反面、ゲーム全体のバリエーションがどうしても乏しくなり、「やっていることがずっと同じ」に感じられやすいという欠点も生んでしまいました。ディフェンス時の操作や、キック・フィールドゴールといったプレイは簡略化されており、アメフト本来の多彩なプレイ選択を期待していたプレイヤーにとっては、「攻めるだけで守らせてもらえない」「もっと色々なことがしたいのに」と物足りなさが残ります。また、オフェンスのプレイ内容も、実質的にはランとパスの組み合わせに集約されているため、自分なりの必勝パターンが固まってしまうと、それ以外の行動を試す意味が薄くなりがちです。例えば、「常に右サイドを大きく回り込む」「特定のタイミングでパスを投げる」といったパターンが強力だと気づいてしまうと、その方法ばかり繰り返すようになり、ゲーム全体の楽しみ方が狭まってしまいます。結果として、長期間遊び続けるには変化に乏しく、濃く遊ぶというより「たまに思い出したように起動する」タイプのゲームにとどまってしまった点は、欠点として指摘されやすい部分です。

● 難易度カーブの急さと“理不尽さ”を感じる場面

ハイスクールからカレッジ、そしてプロへと難易度が上がる構成自体は魅力的ですが、その難易度カーブは決してなだらかとは言えません。特に、ハイスクールレベルに慣れたプレイヤーが初めてカレッジに挑戦したとき、多くの人が「突然敵が速くなりすぎる」「今まで通じていた走り方がまったく使えない」と戸惑いを覚えます。ディフェンスのスピードと反応が一段階どころか二段階ぐらい上がったような感覚になり、少しでも判断が遅れると瞬く間にタックルされてしまうため、「ミスをした自分が悪い」というより「ゲーム側が意地悪をしている」と感じてしまうことも少なくありません。さらに、敵の動きには一定のパターンがあるとはいえ、細かい位置関係によって挙動が変わるため、ときおり“どう避けても捕まってしまうのではないか”と思えるような配置に出くわすことがあります。こうした場面で連続してタックルを受けると、「運が悪いとどうにもならない」「実力以外の要素で負けさせられている」といった理不尽さを覚えやすく、モチベーションが削がれてしまう要因になりがちです。上達することである程度は克服できるものの、難易度の上がり方にもう少し段階を設け、プレイヤーに慣れる時間を与えていれば、挫折する人も少なかったのではないかと感じさせる部分です。

● GUI・操作フィードバックの不親切さ

インターフェース面では、当時としては善戦しているものの、今の基準で見ると「もう一歩情報が足りない」と思わされる箇所があります。たとえば、プレイ中に“今が第何ダウンなのか”や“残り何回の攻撃権があるのか”が直感的に伝わりにくく、表示も小さな文字や記号で示されるだけなので、慣れないうちは画面のどこを見ればよいか迷ってしまいます。また、パスの受け手が誰なのか、どのタイミングでボタンを押せば最も成功しやすいのかなど、操作と結果の関係性が掴みにくく、「なぜ今のパスが通ったのか/失敗したのか」が分かりにくい場面も多々あります。現在のスポーツゲームでは、受け手の頭上にマークが出たり、ボタンガイドが表示されたりするのが当たり前になっていますが、「10ヤードファイト」にはそうした親切なフィードバックがほとんどありません。そのため、プレイヤーは何度も失敗を重ねながら“感覚で覚える”しかなく、「もう少し視覚的なヒントがあれば、もっと多くの人がパスプレイを楽しめただろうに」と惜しく感じられるところです。UIの作り自体は最低限の役割を果たしているものの、プレイヤーへの情報伝達という観点ではやや粗削りで、この点は“悪かったところ”として挙げざるを得ません。

● スポーツゲームとしての“広がり”の少なさ

最後に、スポーツゲーム全般の観点から見ると、「10ヤードファイト」はどうしても“遊びの幅”という点で制約が多い作品です。チームの種類や選手の能力差といった要素はほとんどなく、ユーザーが自分でチームを作ったり、シーズン戦を戦ったりといった長期的なモードも用意されていません。そのため、「友達と何度も対戦する」あるいは「より高い難易度に挑戦する」といった遊び方以外に、プレイヤーのモチベーションを維持する要素が乏しく、やり込み要素という意味では物足りなさが残ります。後の世代のスポーツゲームのように、選手育成やリーグ戦、ランキング機能などが充実していれば、「お気に入りチームを強くしていく」という長期的な目標も生まれたはずですが、本作はあくまでアーケード的な短期決戦スタイルに留まっています。この“奥行きの少なさ”は気軽さと引き換えに得たものでもあるため、一概に欠点とは言い切れませんが、「せっかくアメフトを題材にしているのだから、もっと色々な遊び方を用意してほしかった」という声が出てくるのも事実です。こうした意味で、「10ヤードファイト」はスポーツゲームとしての基礎はしっかりしているものの、“長く遊ばせる工夫”の面では課題が多かったタイトルだと言えるでしょう。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 名前はないのに主役級の存在感「ボールキャリア(ランナー)」

「10ヤードファイト」には、近年のスポーツゲームのように固有名を持つスター選手や顔グラフィック付きのキャラクターは登場しません。それでも、多くのプレイヤーが“このゲームで一番好きなキャラクター”として真っ先に思い浮かべるのが、ボールを抱えてひたすら前へ走る「ボールキャリア(ランナー)」でしょう。プレイヤーが操作できる時間が最も長く、タッチダウンの瞬間までをともに駆け抜ける存在であり、画面上では他の選手よりも一段と“主役感”を放っています。スナップの瞬間にセンターの後ろで立ち上がり、ボールを手にした途端に敵陣へ向かって走り出す…その一連の動作は何度見ても胸が高鳴ります。タックルされて倒れるときも、ぎりぎりのところでディフェンスを振り切るときも、画面上で描かれるのはほんの数ドットの動きにすぎませんが、プレイヤーはそこに「チームを背負うエース」の姿を重ね合わせてきました。特に、ゴールライン直前で敵に追いつかれそうになりながらも、最後の一歩を踏み出してエンドゾーンに滑り込む瞬間は、「よくやった!」と画面の向こうの小さなランナーに声をかけたくなるほどドラマチックです。名前も背番号もないけれど、プレイヤー一人ひとりの中で、彼にはきっと違うニックネームが付けられていたに違いありません。

● 影の功労者「スナップを出す選手」と“センター的存在”の魅力

派手さという点ではランナーに及ばないものの、じっくりプレイしているとだんだん愛着が湧いてくるのが、プレイ開始時にボールをスナップする選手、いわばセンター的な存在です。スナップボタンを押した瞬間、彼はきびきびとボールを後ろへ送り、その瞬間に役割の大半を終えてしまいますが、「10ヤードファイト」のすべての攻撃は、必ずこの小さな動作から始まります。試合が進むにつれて、プレイヤーは「このセンターのスナップの一投一投に、自分の命運が託されている」という妙な感情移入をしがちで、スナップ直後にディフェンスの突入を食らってしまったときなどは、「もう少しだけ時間を稼いでくれ!」と心の中で叫びたくなるほどです。画面上ではほとんど目立たない地味なキャラクターですが、だからこそ、彼に“無口な職人”のようなイメージを重ねていたプレイヤーも多く、「このゲームの真の主役はセンターだ」と冗談交じりに語るファンもいます。スポットライトが当たることは少ないものの、「地味だけどいないと困る」存在として、密かに人気の高いキャラクターだと言えるでしょう。

● プレイヤーを追い詰める“敵ディフェンス”という癖の強いキャラたち

「好きなキャラクター」と聞くと味方側を思い浮かべがちですが、このゲームにおいて強烈な印象を残すのは、むしろ敵側のディフェンスたちかもしれません。彼らは画面上で常にプレイヤーを追い回し、少しでも判断を誤れば容赦なくタックルを決めてきます。ハイスクールレベルではややぼんやりとした動きですが、難易度が上がるにつれて足も反応もどんどん鋭くなり、「さっきまでの相手とは別人じゃないか」と思うほどの変貌を遂げます。そんな敵ディフェンスを「嫌い」と感じるか、「憎たらしいけど憎めない」と感じるかはプレイヤー次第ですが、多くの場合、その感情は後者に近かったはずです。何度もタックルされているうちに、「あの中央にいるやつは妙に読みが鋭い」「右サイドのやつは足が速すぎる」と、自然と個性を感じ取るようになり、いつの間にか“顔も名前もないのにキャラが立っている”状態になっていきます。特定の配置の敵に何度も苦しめられていると、「今日もまたあいつにやられた」と半ばあだ名を付けてしまうこともあり、そうした意味でディフェンス陣もまた、プレイヤーの記憶に残る“好きなキャラクターたち”と言えるでしょう。「あいつを鮮やかにかわすことが最高の快感」という意味で、ある種のライバルキャラとして愛されてきた存在です。

● キックオフ時に登場する“スペシャルチーム”的キャラの味わい

タッチダウンやハーフタイムの後など、試合の節目で登場するキックオフ時の選手たちも、ひそかに人気の高いキャラクター群です。ボールを高く蹴り上げるキッカーと、その後ろから一斉に駆け出すカバーチームの姿は、普段のオフェンスプレイとはまた違った“儀式感”を漂わせています。キックオフそのものはプレイヤーの操作範囲が限られており、どちらかといえば演出に近い要素ですが、「さあ、これからまた新しいドライブが始まる」という気持ちを切り替えるきっかけとして機能しており、その意味で彼らは“試合の空気を変えるキャラクター”とも言えます。小さなドット絵でありながら、助走を付けてボールを蹴るモーションや、その直後に画面の奥へ走り去っていく様子には妙なリアリティがあり、「この数秒間だけ彼らが主役だ」と感じさせてくれます。ランナーやディフェンスほど頻繁に目にするキャラではないものの、キックオフのたびに登場するこの“スペシャルチーム”が好きだというプレイヤーも少なくなく、「10ヤードファイト」の世界に厚みを与える脇役として密かに支持されていました。

● プレイヤー自身が重ねる“架空のスター選手”というキャラクター像

固有名がないゲームだからこそ、多くのプレイヤーは自分の頭の中で「このチームのエース」や「頼れる守備の要」といったキャラクター像を勝手に作り上げて遊んでいました。ボールを持つランナーに、自分の好きなスポーツ選手の名前を当てはめたり、当時流行していた漫画やアニメのヒーローを重ねたりすることで、「もし◯◯がアメフト選手だったらこんな感じだろう」と想像をふくらませていたのです。ゲーム側が情報を与えすぎないぶん、プレイヤーは自由に設定を補完でき、その結果として“自分だけのスター選手”が自然と心の中に根づいていきます。友達同士でプレイするときも、「今走ってるのは俺の考えた最強ランナーだ」「さっきタックル決めたのはディフェンスのエースなんだ」といった妄想を交えながら盛り上がることも多く、そうした遊び方自体が「10ヤードファイト」の楽しみの一部になっていました。キャラクター名や能力値が公式に設定されていないからこそ、プレイヤー自身が“監督兼原作者”として自由に物語を紡げる――その余白の多さが、このゲームのキャラクター性を独特のものにしています。

● ファミコンカセットそのものを“キャラ扱い”する楽しさ

少し変わった視点ですが、「10ヤードファイト」の“好きなキャラクター”として、LED付きのファミコンカセットそのものを挙げるプレイヤーもいます。赤いランプを搭載したカセットは当時としてもかなり珍しく、ソフトを本体に差し込み、スイッチを入れた瞬間に光る様子は、まるで「今からお前を試合会場に連れていくぞ」と語りかけてくるマスコットのようにも感じられました。棚に並べたときにひときわ存在感を放つその外観から、「光るやつ」「赤ランプ」といったあだ名で呼ばれ、ゲーム内容だけでなく“物としてのキャラクター性”を持っていたと言ってよいでしょう。友達の家に持って行ったときに「これ光るんだぜ」と自慢した経験がある人にとっては、このカセット自体が忘れられない“相棒”であり、今でも中古ショップで見かけるとつい手に取ってしまう対象になっています。ゲームの中だけでなく、現実世界でプレイヤーとともに時間を過ごしてきたという意味で、「10ヤードファイト」のカセットはある種のキャラクターとして愛されているのです。

● 総括:無名だからこそ生まれる“想像の余地”に満ちたキャラクターたち

総じて言えるのは、「10ヤードファイト」のキャラクターたちは、誰一人として公式な名前や顔を持たないにもかかわらず、プレイヤーの心の中で豊かな個性を獲得してきたということです。ボールキャリアとして前線を駆け抜けるランナー、陰で攻撃の起点を作るセンター的な選手、何度も行く手を阻む敵ディフェンス、節目を演出するキックチーム、そしてそれらを束ねる“チームのイメージ”を自由に膨らませるプレイヤー自身――こうした要素が重なり合って、このゲームの世界は成り立っています。細かい設定やドラマが画面上で語られることはありませんが、その代わりに、プレイヤーが自分の経験や知識、当時の流行などを持ち込んで、各自の「10ヤードファイト物語」を作り上げる余地が残されているのです。現代のスポーツゲームのように詳細な選手データが用意されているわけではないからこそ、“自分だけの好きなキャラクター”を心の中に持てる――その不完全さこそが、このゲームならではの魅力であり、多くのプレイヤーにとってかけがえのない思い出になっています。「誰が一番好き?」と問われたときに、具体的な名前は出てこなくても、「あのとき必死でゴールまで走ってくれたランナー」「何度も苦しめられたディフェンス」といった形で、心の中に鮮明な姿が浮かぶ――それこそが、「10ヤードファイト」のキャラクターたちが今なお愛されている何よりの証拠だと言えるでしょう。

[game-7]

■ 中古市場での現状

● 全体的な相場観と、今も続く“ロングセラー中古ソフト”という立ち位置

まず、「10ヤードファイト」の中古市場全体の雰囲気から整理してみます。発売からすでに40年近くが経過したファミコン初期のスポーツゲームでありながら、現在でも各種フリマアプリやオークションサイト、中古ゲームショップで継続的に取引されている、いわゆる“定番レトロソフト”のひとつです。ヤフオク!の落札相場を見ると、過去120日分のデータで平均落札価格がおよそ2,000円前後という集計が出ており、ソフト単品の安価なものから、箱説付き・状態良好なもの、さらにはレアなバリエーション品まで幅広く取引されている様子がうかがえます。一方、メルカリなどのフリマアプリでは、ソフトのみのシンプルな出品なら500~700円前後、箱・説明書付きで1,500~2,000円前後、状態が良い完品だと2,000円台~それ以上というレンジで並んでおり、出品数も決して少なくありません。駿河屋など中古専門店の通販では、在庫状況によって多少の変動はあるものの、中古価格が300円台~数百円台で提示されているケースが多く、店舗在庫としても安定して扱われているタイトルとなっています。このように、相場としては“激レア高額ソフト”というより、安価なものからコレクター向けの高額品まで幅広く散らばっているのが、「10ヤードファイト」中古市場の現在の姿だと言えるでしょう。

● ヤフオク!での出品傾向と落札価格の目安

ヤフオク!では「10ヤードファイト ファミコン」や「ファミコンソフト 10ヤードファイト」といったキーワードで検索すると、ソフト単品から箱説付き、さらには状態の良いコレクター品まで、さまざまなコンディションの商品が出てきます。検索結果ページでは、ソフト単品について「200円~800円程度から出品」「350円~といったスタート価格」といった表示がなされており、比較的手頃な価格帯での出品が目立ちます。一方、過去120日間の落札履歴をまとめたページでは、平均落札価格がおよそ1,900~2,600円前後というデータが示されており、これは箱説付きの美品、あるいは希少なバリエーション品が平均値を押し上げていると考えられます。具体的な個別例を見ていくと、ソフト単品・動作確認済み・状態並程度の品は数百円~1,000円弱で落札されることが多く、箱や説明書がそろった完品になると1,500~3,000円程度での落札も十分に珍しくありません。外箱の日焼けや痛みが少なく、ラベルの傷みも軽度な“コレクター目線でも満足できる状態”になると、入札が重なって相場より高めに終わる傾向も見られます。さらに、初期ロットのLED付きカセットや、状態の良い未開封品などは、出品数が極端に少ないこともあり、時に一般的な完品の数倍以上の価格が付くケースもあります。全体として、ヤフオク!では「安く遊びたいプレイヤー向けの実用品」と「状態にこだわるコレクター向けの高額品」が同居しており、自分がどのラインを狙うかによって、相場の受け止め方が大きく変わると言えるでしょう。

● メルカリでの価格帯と“売れ筋”コンディション

フリマアプリ「メルカリ」では、「10ヤードファイト」「#10ヤードファイト」などで検索すると、ファミコン版だけでなくMSX版やアーケード基板まで混ざった多様な出品が並びますが、ファミコンソフトに絞って見てみると、ソフトのみで450~700円前後、箱・説明書付きで1,500~2,000円程度、状態の良い完品あるいはセット品で2,000~3,000円前後という価格帯が目安になっていることが分かります。実際の出品例として、ソフト単品・動作品・目立った傷なしといった条件で590円前後、まとめ売りの一部として含まれる場合には1本あたり数百円程度の評価で出品されているケースも見られます。一方で、箱・説明書・ハガキなどが揃った比較的きれいな状態のものは1,800~2,000円程度で出品されていることが多く、「送料無料」「即購入可」といった条件が整っているものは、出品からそれほど時間を置かずに売れている傾向があります。また、レアなバリエーションとして知られる“発光ダイオード無し”バージョンや、特別な表記のあるパッケージなどは、数万円単位の強気な価格で出品されることもあり、その中には20万~20数万円といった“コレクター向け超高額設定”のものまで確認できます。こうした極端な例は取引が成立するかどうかは別としても、「10ヤードファイト」というタイトルが、単なる安価なレトロソフトに留まらず、バリエーションによってはコレクション価値を持つ存在として認識されていることを物語っています。

● 駿河屋など中古ショップでの販売価格と買取状況

中古ゲーム専門店として名高い駿河屋でも、「10ヤードファイト」は定番のファミコンソフトとして継続的に取り扱われています。オンラインの商品ページでは、ファミコンソフト「10ヤードファイト」の価格帯が数百円~という表示になっており、店舗ごとの在庫情報を見ると、310円前後での中古販売が行われている例が複数確認できます。また、箱説なし版(ソフトのみ)の商品情報ページには、発売日・定価(5,390円)・型番(IF-02)といった基本データに加え、「品切れ中」の表示が出ていることもあり、タイミングによってはオンライン在庫が瞬間的に完売する程度には需要があることがうかがえます。買取情報ページを見ると、ファミコン版「10ヤードファイト」の買取価格が1,200円と設定されており、状態や在庫状況によって変動する旨が明記されています。これは、店頭販売価格と比較するとかなり高めの設定であり、状態の良い個体や箱説付きの完品、あるいはLEDバリエーションなどをまとめて確保するため、ショップ側が積極的に仕入れたいタイトルのひとつになっていることを示していると言えるでしょう。総じて、駿河屋のような専門店では「安価で気軽に買える実用品」と「コレクション価値を見込んだ買取対象」の両面から「10ヤードファイト」が扱われており、プレイヤー・コレクター双方にとって利用しやすい環境が整っているといえます。

● 楽天市場・Amazonマーケットプレイスなど通販サイトでの扱い

楽天市場で「ファミコン 10ヤードファイト」と検索すると、複数のショップが中古品や動作保証付きの商品を出品しており、価格帯としては数百円台のソフト単品から、箱説付き・状態良好な完品で2,000~3,000円前後といったレンジが中心になります。楽天では送料やポイント還元、ショップの信頼性なども価格に含まれるため、単純な“最安値”だけでなく「どの店から買うか」を含めた比較が必要になりますが、その分、状態や説明文がしっかりしているショップも多く、「なるべくコンディションの良い個体を安心して購入したい」という層にとっては魅力的な選択肢となっています。Amazonマーケットプレイスでも、海外向けのNES版やインポート版と並んで国内ファミコン版が出品されており、出品者や状態によって価格はまちまちですが、おおむね1,000円台~数千円台での取引が中心です。Amazonの場合、プライム対応かどうか、発送元がAmazon倉庫か個人出品者かといった要素で価格に差が出やすい傾向があり、「多少高くても安心して買いたい」ユーザーはプライム対応品を、「できるだけ安く入手したい」ユーザーは個人出品者の低価格商品を選ぶ、といった棲み分けが見られます。通販サイト全般を通して言えるのは、店頭より多少割高になる代わりに、状態説明や返品ポリシーが明確であるため、遠方のユーザーや近所にレトロゲームショップが少ないユーザーにとって便利な入手経路になっているという点です。

● 海外市場での評価と価格感の違い

「10ヤードファイト」は海外向けにもNES版がリリースされており、海外オークションサイトや価格情報サイトを見ると、カートリッジ単品が数ドル~10ドル前後で取引されている例が多く確認できます。eBayの完了オークション履歴やPriceChartingの価格推移を見ると、Famicom版・NES版ともに、状態や付属品によって3~10ドル程度の幅で売買されており、日本国内と比べるとやや安価な印象を受けるケースが多いようです。海外では、同時期の人気タイトルや、より派手なスポーツゲームが多数存在することもあり、「10-Yard Fight」は“初期のフットボールゲームのひとつ”として認識されてはいるものの、コレクター市場として突出した高額タイトルではなく、比較的入手しやすいレトロゲームとして扱われている傾向があります。ただし、日本向けFamicom版やLED付きカセットなど、“日本独自仕様”のアイテムについては、海外コレクターの間で高く評価されることもあり、状態の良い個体が海外向けに出品された場合、国内相場より高値で落札されるケースも見られます。こうした意味で、「10ヤードファイト」は国内外の価格差や需要の違いを楽しめるタイトルでもあり、レトロゲーム収集の視点からも興味深い存在になっています。

● 今後の価格動向と、購入・売却の際のポイント

今後の中古市場における「10ヤードファイト」の価格動向を考えると、ソフト単品の一般的な中古品については、しばらくは現在と同様の数百円~1,000円前後のレンジで推移する可能性が高いと考えられます。タイトルの知名度や流通量、レトロゲーム全体への関心の高まりから見ても、“極端に値崩れするほど供給過多でもなく”“急激に高騰するほど希少でもない”という、中庸な位置づけにあるためです。一方で、箱説付きの美品やLED付き初期ロット、状態の良い未開封品など、コレクション用途に耐える個体については、今後も価格がじわじわと上昇していく可能性があります。実際、メルカリなどでは数万円~十数万円といった強気な価格で出品されているレアバリエーションも見られ、コレクター層の間で“特別な10ヤードファイト”が価値を高めていることがうかがえます。購入を考えている場合、まずは「遊べればOKなのか」「コレクションとして飾りたいのか」をはっきりさせるのがおすすめです。前者であれば、ソフト単品・動作品で十分であり、ヤフオク!やメルカリ、駿河屋などを探せば数百円~1,000円程度で見つかることが多いでしょう。後者の場合は、箱の日焼け具合や角のつぶれ、ラベルの傷み、説明書の有無などを写真や説明文でしっかり確認し、多少価格が高くても状態の良いものを選ぶ方が、長期的には満足度が高くなります。売却を検討する場合は、駿河屋など買取価格が明示されているショップの情報を参考にしつつ、状態の良さや付属品の有無によってはフリマアプリやオークションの方が高値になるケースもあるため、複数のルートを比較するのが賢いやり方です。いずれにしても、「10ヤードファイト」は今もなお手の届きやすいレトロゲームでありつつ、バリエーションや状態次第ではコレクター心をくすぐる1本でもあります。自分の目的と予算に合わせて、最適な一枚を探してみると良いでしょう。

[game-8]

![FCソフト 10-YARD FIGHT(10ヤードファイト)【中古】[☆2]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kantei-c/cabinet/72/2024083012002.jpg?_ex=128x128)