【セール】7/2発売 ゲーミングノートパソコン GeForce RTX 5060 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 1TB 14型 165Hz Webカメラ 顔認証 Wi..

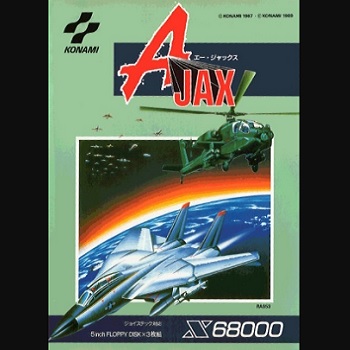

【発売】:コナミ

【対応パソコン】:X68000

【発売日】:1989年11月29日

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

● アーケード版からX68000へ――「A-JAX」とはどんな作品か

「A-JAX(エー・ジャックス)」は、1987年にコナミがアーケード向けに送り出した縦スクロール・シューティングゲームで、プレイヤーが特殊戦闘部隊「A-JAX」の一員となり、侵略してきたエイリアン勢力と全面戦争を繰り広げる作品です。 上空からの爆撃を行うヘリコプターによる縦スクロールステージと、戦闘機に乗り込んで突撃する疑似3D視点のステージが交互に登場する構成が特徴で、当時のシューティングとしてはかなり凝った演出と構成が評価されました。 そのアーケード版を、可能な限り忠実に自宅で味わえるようにした移植版が、1989年11月29日に発売されたX68000版「A-JAX」です。X68000版は、アーケードに近い高解像度グラフィックと、ADPCMを駆使した重厚なBGM再現により、「家庭で遊べるほぼそのままのA-JAX」として当時のパソコンユーザーから熱い視線を集めました。

● 開発・発売の背景とSPSとの関係

X68000版「A-JAX」は、発売元こそコナミですが、実際の移植開発はSPSが担当したことで知られています。 X68000は「アーケードスティック付きのパソコン」と揶揄されるほどゲームに強いマシンでしたが、コナミ自身がすべての移植を手掛けていたわけではなく、SPSのような外部デベロッパと協力しながらアーケード作品を次々と家庭へ送り出していました。「A-JAX」もその一つで、クレジット上にはSPSの名前はほとんど前面に出ていませんが、ネームエントリーに社名のイニシャルが仕込まれているといった“お遊び”的な演出から、当時の開発者の自負や遊び心をうかがうことができます。さらに後年、SPS側の公式情報などでコナミからの委託開発であることが明かされ、裏方として支えた存在感が再評価されるようになりました。

● 3枚組FDDと「ロード中に流れるあらすじ」演出

X68000版「A-JAX」はフロッピーディスク3枚組という、大ボリュームのメディア構成になっています。 アーケード版の全ステージやデモ、BGMを限られた容量の中で再現するため、当時としてはかなり贅沢なディスク枚数が割かれており、その代わりステージが切り替わるたびにドライブアクセスが入り、2Dステージでは約1分、3Dステージでも数十秒程度のロード時間が発生しました。これだけ聞くとテンポを損ねているようにも思えますが、本作では単に「待たされる時間」にならないよう、ロード中の画面にストーリー風のテキストやイラストが表示され、次の作戦や敵勢力の説明などが語られる演出が組み込まれています。アーケードでは断片的にしか感じられなかった世界観を、家庭用移植ならではの“読み物的”な味付けで補強している点が、X68000版ならではの特徴と言えるでしょう。当時のユーザーにとっては、「ロードが長い=物語をじっくり読める時間」としてポジティブに受け止められていた面もあり、ハードの制約を逆手に取った演出センスが光っています。

● 縦画面ゲームを横長モニタで再現するための工夫

アーケード版「A-JAX」は縦画面前提で設計されたシューティングゲームでしたが、X68000の標準的なモニタは横長画面です。そのため、X68000版では単純に画面を縮小して上下に帯を出すのではなく、「メモリ上に仮想的な縦長画面を用意し、その一部分だけをウィンドウとして表示する」という方式が採用されています。 自機が上昇すれば画面表示も上方向へスクロールし、逆に下に下がると画面が“後ろへ戻る”ようにバックスクロールする挙動を見せるため、プレイヤーは横長モニタでありながら、アーケードの縦長画面に近い感覚でプレイすることができました。この手法は、画面内で扱えるスプライト数を増やすための「スプライトダブラー」のようなテクニックと合わせて、X68000ならではのハードウェア特性を徹底的に研究した成果と言えます。 単なる“ドット絵の移植”にとどまらず、アーケード筐体の体験そのものを家庭用パソコンで再現しようとした意気込みが随所から感じられる部分です。

● 回転・拡大・縮小をソフトウェアで再現したチャレンジ

「A-JAX」アーケード版の見どころの一つに、疑似3Dステージでの大胆なカメラワークや、背景・敵オブジェクトの回転・拡大・縮小表現があります。しかし、X68000はスプライトの回転やスケーリングをハードウェアで直接サポートしておらず、これらのエフェクトはすべてソフトウェア処理で再現しなければなりませんでした。 そのため、3Dステージでは描画負荷が高くなり、ときおり処理落ちや回転アニメーションのカクつきが見られることもありましたが、それでも当時のユーザーからは「これをパソコンで動かしている」という驚きの声が多く聞かれました。後に上位機種であるX68000XVI上で動かすと、CPUクロックの向上によりこれらの処理落ちはかなり緩和され、より滑らかな動きでプレイできるようになります。一方で、CPU速度が上がったことでFM音源部へのアクセスタイミングがシビアになり、まれに効果音やBGMが乱れるといった現象も報告されており、当時のユーザーは自分のマシン環境と相談しながら“最適なA-JAX体験”を探っていたようです。

● ADPCMを駆使したサウンド再現と音楽の魅力

「A-JAX」は、アーケード版からすでに音楽の評価が高いタイトルで、コンポーザー古川元亮によるスピード感のあるBGMや印象的なメロディラインは、コナミ・シューティングサウンドの黄金期を象徴する一作といっても過言ではありません。 業務用ではPCM音源を使った迫力あるサウンドが特徴でしたが、X68000版では本体が備えるADPCM機能とFM音源をフル活用し、そのサウンドイメージをかなり忠実に再現しています。鼓動のように鳴り響くドラム、金属的なシンセブラス、緊迫感のあるベースラインなどが重なり合い、家庭用とは思えないほどの厚みを持ったサウンドが楽しめます。特にステージの切り替わりやボス出現時のBGM転換は、X68000の高音質な出力と相まって非常にドラマチックで、ヘッドホンを通して聴くとアーケード筐体のスピーカーを思わせる迫力を感じさせてくれます。当時発売されたゲームミュージックCDなどでも「A-JAX」の楽曲は収録され、コナミサウンドファンにとっては外せない一枚としてコレクションされました。

● ストーリーと世界観――“核超大国 vs エイリアン”という設定

「A-JAX」の世界観は、単なる“宇宙からの侵略者を撃退せよ”というお約束に留まらず、核兵器を保有する超大国とエイリアンが結託し、その結果として地球規模の危機が訪れるという、ややダークでシリアスな設定になっています。 人類は最後の反撃として特殊戦闘部隊A-JAXを組織し、敵が建造中の人工天体を破壊するべく出撃する――という筋立ては、当時の冷戦構造や核戦争への不安を色濃く反映したものとも読み取れます。X68000版では先述の通り、ロード中に表示されるテキストによってこの背景設定がより補強されており、単にステージをクリアするだけでなく、「人類の命運を賭けた連続作戦に挑んでいる」というロールプレイ感覚が強められています。派手な爆発やメカニックデザインの奥に、80年代らしい社会情勢の影が見え隠れするところも、本作を語るうえで見逃せないポイントでしょう。

● タイトル名と海外版「Typhoon」について

本作のタイトルは、日本では「A-JAX」あるいは「A Jax」と表記されますが、海外では「Ajax」や「Typhoon」という名前で展開されたこともあり、ロゴやパッケージによって微妙に表記が異なる点もマニアの間では有名です。 特にヨーロッパ向けの家庭用移植では「Typhoon」のタイトルでリリースされており、同じゲームでありながら名称が統一されていないことから、海外記事や資料を参照する際に混乱を招くこともあります。X68000版は日本国内向けのパッケージであるため「A-JAX」の表記で統一されていますが、後年プレイステーション4やNintendo Switch向けに配信された「アーケードアーカイブス」版などでは、説明文の中で海外版名称にも触れられており、本作が国や地域をまたいで展開されたグローバルなシューティングであることがわかります。

● X68000版「A-JAX」の位置づけ

1980年代後半のX68000市場において、「A-JAX」は単なる1本のアーケード移植作にとどまらず、「このマシンならここまでできる」というポテンシャルを見せつけた存在でした。高度なソフトウェア処理で再現された回転・拡大・縮小表現、縦画面ゲームを横長ディスプレイに無理なく落とし込むための仮想画面方式、そしてADPCMを駆使したサウンド再現――そのすべてが、当時のユーザーや開発者に強いインパクトを与えています。 今なおX68000の名作として名前が挙がることが多く、「これを遊ぶためにX68を買った」「実機で動かしてこそ本領を発揮する」と語るファンも少なくありません。アーケードの「A-JAX」自体が派手な演出とBGMで人気を博したタイトルである一方、X68000版は“移植クオリティの高さ”そのものが語り草になっており、80年代PCゲーム史を振り返るうえでも重要な1本と言えるでしょう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● 2D縦スクロールと3D疑似ポリゴンが織りなす「二つの顔」

「A-JAX」の最大の魅力としてまず挙げられるのが、ステージごとに切り替わる「2D縦スクロール」と「3D視点」の二つのゲーム性です。ヘリコプターを操作する縦スクロールステージでは、コナミらしい緻密なドット絵と密度の高い弾幕、地上物と空中物が入り乱れる攻撃を捌いていくクラシカルなシューティングの面白さが凝縮されています。一方、戦闘機に乗り換えて突入する3D視点ステージでは、画面奥から迫ってくる敵編隊や地表の構造物をかわしつつ、ロックオン感覚で攻撃を叩き込む、アーケードならではのスピード感と立体感が体験できます。X68000版はこの二つの顔をほぼそのまま再現しているため、1本のゲームの中で「古典的縦シューの味わい」と「当時としては革新的な3D風表現」の両方を楽しめる贅沢さがあります。ステージが切り替わるたびに遊び口がガラリと変わるので、単調になりがちなシューティングのプレイ感に強烈なメリハリが生まれ、常に新鮮な気持ちで画面に向き合えるのが本作の大きな魅力です。

● 高難度だが理不尽ではない、計算されたゲームバランス

「A-JAX」は決して易しいゲームではありません。敵弾のスピードや攻撃パターンはシビアで、一度被弾すればあっさりミスに直結し、残機を失えばコンティニュー前提になることも多々あります。しかし、その難しさは「覚えれば必ず切り抜けられる」ラインに丁寧に調整されており、いわゆる理不尽な初見殺しに終始するタイプではありません。敵が出現する位置、地形との絡み、アイテムの配置などが非常に計算されていて、何度も挑戦するうちに「ここで少し上に待機して…」「この地上砲台は先に壊してからスクロールを進めよう」といった“自分なりの攻略パターン”が自然と組み上がっていきます。この「覚えゲー」としての楽しさが、リプレイ性をぐっと高めているポイントです。X68000版ではアーケード同様の敵配置と速度が再現されているので、自宅でじっくりプレイしながらパターンを詰めていく感覚を存分に味わえます。ミスを重ねてステージ冒頭からやり直す悔しさと、ついに難関シーンをノーミスで突破できた瞬間の快感――この繰り返しこそが「A-JAX」というゲームの中毒性を生み出しています。

● 画面を埋め尽くす戦場感とコナミらしいドット絵の魅力

グラフィック面も「A-JAX」の大きな魅力です。戦車や航空機、巨大戦艦、要塞都市、人工天体など、多彩なモチーフを細かなドットと色使いで描き分けており、X68000版でもその情報量の多さは健在です。単に敵が大量に出てくるだけではなく、背景との関係性がしっかり作り込まれているため、画面全体が一つの「戦場」として機能しています。例えば都市上空のステージではビルの谷間をすり抜けるようなコース取りが要求され、海上ステージでは巨大戦艦の砲塔がプレイヤーを追尾し、地上ステージでは高低差のある地形が敵弾の見え方に影響するなど、ビジュアル自体がゲームプレイと直結しているのです。コナミ作品らしいメカニックデザインの格好良さも見逃せません。無骨な装甲車両から細身の戦闘機、異形のボスエイリアンに至るまで、80年代のSFメカファンにはたまらない造形が詰め込まれており、プレイヤーを飽きさせません。X68000版は高解像度表示を活かし、アーケード版に極めて近い形でその魅力的なドット絵を堪能できる点も大きなアドバンテージと言えるでしょう。

● 心を奮い立たせるBGMと効果音の存在感

「A-JAX」はサウンド面の完成度も高く、ステージごとに用意されたBGMはどれも印象に残るものばかりです。出撃シーンでは高揚感のあるテーマ曲が流れ、敵中深くへ飛び込むステージでは緊迫感のあるフレーズがプレイヤーの手を汗ばませ、ボス戦では重厚で不穏な曲調が「ここで倒さなければ終わりだ」というプレッシャーを演出します。X68000版ではFM音源によるメロディとADPCMによるドラム・効果音が組み合わされており、当時のPCゲームとしては破格の厚みを持つサウンドが実現されています。爆発音やミサイル発射音も耳に残る歯切れの良さで、敵の攻撃が飛び交う中で鳴り響くこれらのSEは、プレイの緊張感をさらに高めてくれます。ゲーム音楽としての完成度が高いため、単に「BGMとして流れている」だけでなく、プレイヤーの記憶に深く刻まれるのも特徴です。「あのステージのイントロを聞くと、今でも指が勝手に動き出す」というファンの声も多く、音楽そのものがゲームの魅力の一部として独立して語られることも少なくありません。

● X68000ならではの「アーケードに限りなく近い」という満足感

当時、アーケードゲームを家庭で再現することは、技術的にも容量的にも非常にハードルが高い試みでした。多くの家庭用移植は、解像度の違いやメモリ不足、サウンドチップの制限などにより、どうしても「雰囲気移植」にとどまりがちで、「アーケードとは別物」と割り切って遊ぶことが当たり前だった時代です。その中にあって、X68000版「A-JAX」はグラフィック、サウンド、ゲーム性の三拍子そろった高い再現度を実現し、「これならゲーセンのあの感覚が家で味わえる」とプレイヤーに実感させてくれる存在でした。タイトルデモからステージ開始演出、ボス破壊時のエフェクトに至るまで、細かい部分の作り込みやテンポがアーケード版のそれに近いため、ゲーセンで遊び込んだプレイヤーほど「違和感のなさ」に感心したと言われます。とりわけ、縦画面を仮想画面で再現する仕組みは、見た目の印象だけでなくプレイフィールも含めてアーケード寄りに引き寄せており、「さすがX68」とうならせるポイントです。単なる移植ではなく、「家庭用でもここまでやれる」というデモンストレーション的な役割も果たしているところが、本作ならではの魅力と言えるでしょう。

● 繰り返し遊びたくなる「ストイックなシューティング」としての価値

近年の視点から見ると、「A-JAX」はストーリーの分岐やレベルアップ要素、収集型のやり込み要素などを備えた“多機能なゲーム”ではありません。シンプルに「敵を撃ち、弾を避け、先へ進む」というシューティングゲームの根幹部分にフォーカスした、非常にストイックな作りをしています。しかしだからこそ、操作とパターン構築の上達がそのままプレイヤーの腕前として表れ、「昨日はここまで」「今日はもう一面先まで」と少しずつ到達点を伸ばしていける気持ちよさがあります。X68000版ではアーケードライクな操作感とレスポンスが保たれているため、自分のミスがそのまま結果に反映されやすく、「あと一歩で避けられたのに」といった悔しさも含めて、プレイ体験が非常に濃密です。コンティニューを繰り返しながらも最終ステージに到達したときの達成感、完全にパターン化してノーミスクリアに挑むときの緊張感など、プレイヤーの目標に応じた楽しみ方ができるのも魅力の一つです。派手な演出とハードな難易度、それを乗り越えた先のカタルシス――この古き良きアーケードシューティングの手触りを、X68000という環境で余すところなく味わえることこそが、「A-JAX」の本質的な魅力だと言えるでしょう。

■■■■ ゲームの攻略など

● まず押さえておきたい基本操作と自機の“立ち位置”

「A-JAX」の攻略で一番最初に意識しておきたいのは、単純なショット連打だけでなく、「どの位置に自機を置くか」を常に考え続けることです。縦スクロールパートではヘリコプターを操作しますが、画面の中央よりやや下、そして左右はどちらかに寄せすぎない“中庸ポジション”を基準にすると、敵弾の流れが見やすくなります。画面一番下に張り付いてしまうと、下から湧く地上砲台への対処が遅れやすく、逆に上に出過ぎると画面外から飛び込む敵弾に反応しづらくなります。また、本作は見た目より判定が少し小さめに設定されており、ヘリの本体中央付近が当たり判定と思って操作するのがコツです。被弾が続くプレイヤーは、つい機体全体を“当たる部分”だと意識しすぎて安全マージンを取り過ぎ、その結果として避けられる弾まで避け損ねていることが多いので、意識を変えるだけで生存率がぐっと上がります。戦闘機に乗り換える3Dステージでは、奥行き方向の感覚も加わるため、まずは大きく動きまわるのではなく、画面中央付近で敵の出現パターンを覚え、「危ないときだけ素早く移動して元の位置に戻る」というリズムを体で覚えていくと安定しやすくなります。

● パワーアップアイテムの取り方と“欲張らない”精神

パワーアップアイテムは、確かに取れば取るほど火力が上がり、プレイが楽になります。しかし「A-JAX」では、アイテムを追いかける動作そのものが最大のリスクになることが多く、攻略上は「取っても安全なアイテム」と「無理に追いかけるべきではないアイテム」を峻別する判断が重要です。敵編隊のど真ん中や、地上砲台からの十字砲火が集中している地点に落ちるアイテムは、一見魅力的に見えてもスルーしたほうが結果的に長く生き残れることが多いです。特に縦スクロールステージでは、横移動でアイテムを追いかけている最中に、画面上側から新手の敵弾が流れ込んでくるパターンが繰り返し登場するため、「アイテムを取るときは必ず画面上部の状況を確認する」「危険を感じたらあきらめる」という意識づけをしておきましょう。また、フルパワーに近い状態で無理にさらにパワーアップを狙う必要はありません。自機が十分に強くなっていれば、少々火力が足りなくてもパターン化で補える場面が多く、むしろ生存重視で確実な立ち回りを選んだほうがクリアには近づきます。

● 縦スクロールパートの基本パターンと“危険ゾーン”の把握

縦スクロールステージでは、「敵の出現位置と弾の飛んでくる方向」をひとまとまりの“セット”として覚えてしまうのが有効です。例えば、左右交互に現れる戦車+上空からの機銃掃射、ビルの谷間から一気に飛び出してくる敵編隊+地上砲台の十字砲火、といったように、似た構成のセットがステージ内で何度か繰り返されます。最初のプレイではこれに対応しきれずあっさり撃墜されますが、2回目以降は「このあたりで左へ避ける準備をしておく」「ここはあえて画面下寄りにいて、敵が出てきた瞬間に上へ抜ける」といった事前行動が取れるようになってきます。また、どうしても避けにくい“危険ゾーン”が各ステージごとに存在しますので、1度や2度のミスで諦めず、そこだけを重点的に練習する意識も大事です。残機を消費してでもそのゾーンのパターンを体に刻み込んでおけば、通過率が一気に上がり、トータルのクリア率が目に見えて向上します。特にボス直前のラッシュや、狭い通路をくぐり抜ける場面は、細かい動きの精度が求められるため、スローにしたイメージで自分の指の動きを頭の中でシミュレートしておくと良いでしょう。

● 3Dステージ攻略――敵編隊の“軌道”を覚えることが鍵

3D風の戦闘機ステージは、見た目の迫力に反して、落ち着いてパターンを覚えてしまえば縦スクロールよりも安全に進めることができる場面が多いです。画面奥から迫ってくる敵機は、実は何種類かの固定パターンに分類されており、それぞれ登場位置と軌道がほぼ決まっています。最初のうちは敵の速度に飲まれてしまいますが、「左奥から三機編隊が来た後は必ず右奥から大型機が出る」といった具合に、登場順を暗記してしまえば、あとはその軌道に対して事前に位置を合わせ、必要な分だけ水平移動や上昇/下降を行うだけでよくなります。特に危険なのは、敵弾と地形障害物が重なるポイントで、ここでは無理に敵を撃ち落とそうとするよりも「生き残ること」に集中するべきです。撃ち漏らしが多少出ても、避けに徹したほうが結果的に安全な場面が多いので、「危険なパターンは撃破よりも回避優先」と割り切るメンタルが重要になります。ボス戦に関しても、弱点の位置や攻撃の順番が決まっていることが多いので、見た目の派手さに惑わされず、「まずこの砲台を壊し、その間はこの位置で待つ」といった手順書を自分の中に作ってしまうと、安定度が段違いに上がるでしょう。

● コンティニューの使い方と“通しプレイ”へのステップアップ

「A-JAX」はコンティニューが存在するため、根気さえあれば最終ステージまで到達すること自体は難しくありません。しかし真の攻略を目指すなら、単にコンティニューでごり押しするのではなく、「どのステージをノーミス、あるいは少ないミスで越えるか」という目標を少しずつ高くしていくことが重要です。まずは序盤ステージを完全にパターン化し、残機をほとんど減らさずに中盤まで進めるように練習しましょう。それができるようになったら、中盤の難所に狙いを絞り、そこだけ何度も再挑戦して突破手順を固めていきます。コンティニューを使うにしても、「このステージで何ミスまでならOK」と自分なりの基準を決めておくことで、ただの作業にならず、常に緊張感を保ったプレイが維持できます。最終的な理想は、通しプレイでのクリア、あるいはワンコイン相当回数以内でのクリアですが、いきなりそこを目指すと心が折れやすいので、「今日は中盤のボスを安定させる」「明日は3Dステージの危険ゾーンをノーミスで抜ける」といった小さな目標を積み重ねていくのが上達への近道です。

● 難易度・オプション設定と自分に合った練習環境づくり

X68000版では、残機数や難易度に関する設定をある程度カスタマイズできる環境が用意されている場合があります(本体のディップスイッチ的な設定や、ゲーム内オプションなど)。攻略を目的とするなら、最初からアーケード準拠のハードな条件で挑むよりも、残機を増やしたり、難易度を一段階下げた状態でステージ構成を覚えるのが効率的です。ゲームに慣れてきたら徐々に設定をアーケード寄りに戻し、最終的には“本来の条件”に近い形でプレイすればよいでしょう。ここで重要なのは、「易しい設定でクリアしたから価値がない」と考えないことです。シューティングゲームにおいて、ステージ構成や敵の出現パターンを把握することは極めて大きなアドバンテージであり、それを効率よく学ぶための練習モードや難易度調整は、むしろ積極的に利用すべき存在です。最初はゲームに遊ばれていても、少しずつ“自分がゲームを攻略している”感覚に変わっていくプロセスこそがこのジャンルの醍醐味なので、気負わず自分に合った環境から始めてみるとよいでしょう。

● 裏技・小ネタ的な楽しみ方(安全な範囲で)

80年代後半のアーケード移植作品らしく、「A-JAX」にも当時の雑誌や攻略本などで語られていた小ネタやちょっとした裏技的要素が存在します。ただし、特定のボタン操作で残機が無限になるような極端なチートではなく、「特定の条件を満たすとボーナス得点が入る」「ある場所で特定の行動をすると隠しアイテムが出現する」といった、ゲームバランスを崩しすぎない範囲のものが多いと考えておくと良いでしょう。こうした小ネタは、まずは素の状態でクリアを目指し、ゲームに慣れてから“遊び”として試してみるほうが、結果的に長く楽しめます。また、X68000というプラットフォームの性質上、プレイヤー自身が練習用のセーブデータを作ったり、ステージごとのリプレイを録画したりして、「自分だけの攻略資料」を作っていく遊び方もあります。裏技や小ネタを追い求めるのも楽しいですが、そうしたちょっとした工夫でプレイ体験を広げていくことこそが、PCシューティングならではの味わいと言えるでしょう。

■■■■ 感想や評判

● X68000ユーザーが受け止めた「アーケード級移植」への驚きと満足感

「A-JAX」のX68000版について語るうえで外せないのが、当時のユーザーが抱いた“驚き”と“満足感”です。発売当時のX68000は「アーケードゲームの開発用マシンに近い高性能パソコン」というイメージが強く、移植作に対しての期待値もかなり高いものでした。その中で登場した本作は、アーケード版の雰囲気やテンポを極めて忠実に引き継いでおり、実際にプレイしたユーザーからは「まさかここまで再現されるとは」「ゲーセンで慣れた感覚のまま遊べる」といった好意的な感想が多く聞かれました。特に2D縦スクロールパートの描画密度や敵配置、疑似3Dパートの迫力あるカメラワークは、スクリーンショットだけを見ただけでは“アーケードそのもの”と錯覚するほどで、「これを自宅でいつでも楽しめる」という事実が、当時のX68000オーナーの所有欲を大いに満たしてくれたと言ってよいでしょう。

● ロード時間の長さは“マイナス”でありつつも、演出込みで愛された

一方で、フロッピーディスク3枚組という構成に起因する長いロード時間は、多くのプレイヤーにとって賛否両論のポイントでした。ステージが切り替わるたびにFDDがうなりを上げ、3Dステージでは数十秒、2Dステージでは1分近くディスクアクセスが続くこともあり、その間は当然操作不能になります。シビアな難易度ゆえにミスを重ねがちな本作では、「せっかく盛り上がってきたところでロードが入ってテンポが切れる」「連続でミスするとロード地獄に感じる」といった不満の声も少なからず存在しました。ただし、ロード中に簡単なあらすじや作戦説明が表示される演出が用意されていたこともあり、ユーザーの中には「この時間を物語の補完として楽しんでいた」「コーヒーを飲みつつテキストを読むのも含めてA-JAX」と、あえてポジティブに受け止めていた人も多く見られます。つまり、技術的制約から生じたロード時間は確かに短所ではあるものの、それを補う“読み物的演出”のおかげで、結果として作品全体の印象を大きく損なうほどの致命的欠点にはなっていない、というのが当時の評価の落としどころだったと言えるでしょう。

● 高難度ゆえのやりごたえと、「シビアだけどフェア」という評価

本作の難易度については、多くのプレイヤーが「とにかく難しい」という感想を抱きつつも、「理不尽ではない」「やればやるほど先に進める」といった評価を下しています。敵弾のスピードや出現パターンは容赦なく、初見プレイではあっという間に残機を失ってしまうことも珍しくありませんが、同じ場面に何度も挑戦するうちに、「ここは少し早めに前へ出て敵を潰しておく」「ここでは画面の右下をキープして弾を誘導する」といった“解法”が見えてくる作りになっており、プレイヤーの習熟度がそのまま進行度として表れます。アーケード版を遊び込んでいたシューティングファンからは、「ゲーセンの手触りをそのまま持ち込んだストイックさが良い」「決して甘やかさない姿勢がX68000らしい」といった、ゲームとしての硬派さを評価する声が目立ちました。一方で、普段あまりシューティングに触れていなかったユーザーからは「途中で心が折れた」「BGMとグラフィックを堪能する観賞用になってしまった」という感想もあり、遊ぶ人をそれなりに選ぶタイトルであったこともうかがえます。

● グラフィックとサウンドへの賞賛――「X68らしさ」を象徴する一本

グラフィックとサウンドに関しては、当時の雑誌レビューやユーザーの回想でも、ほぼ一貫して高評価が与えられています。高解像度ドットによる精密な背景、巨大ボスの迫力あるアニメーション、疑似3Dステージでの奥行き表現など、画面を通して伝わる情報量の多さは、同時期のパソコンゲームの中でもトップクラスと言ってよいレベルでした。また、ADPCMとFM音源を組み合わせたBGM・効果音は、「アーケード筐体のサウンドに限りなく近い」「ヘッドホンで聴いていると、ゲームセンターのスピーカーの前にいるようだ」とまで評され、音楽面から本作を推すユーザーも少なくありません。X68000というハードは、後年に至るまで“高品質なアーケード移植の宝庫”として語り継がれていますが、そのラインナップの中で「A-JAX」は、グラフィック・サウンド両面のクオリティで「これぞX68」と胸を張れる代表作の一つとしてしばしば名前が挙がります。

● シューティングファンからの再評価と、コレクターズアイテムとしての側面

発売から年月が経つにつれ、X68000本体とともにソフトも入手困難になっていきましたが、その中でも「A-JAX」は、シューティングファンやPCゲームコレクターの間で長らく注目され続けてきたタイトルです。理由の一つは、単純にゲームとしての完成度が高いこと、もう一つは「コナミ×X68000×SPS」という組み合わせが持つレアリティです。後年、アーケード版「A-JAX」が家庭用向けダウンロードタイトルとして再登場したことをきっかけに、本作の名前を改めて知った若い世代が、資料や動画を通じてX68000版の存在を知り、「あの頃のPCゲーマーはこんな豪華な移植を遊んでいたのか」と驚き半分、羨望半分のコメントを残す例も見られます。実機でのプレイとなるとハードルは高いものの、レトロPCイベントや動画配信などで実機動作の様子を目にした人々からは、「今見ても十分通用する」「ドット絵とFM音源の相性が最高」といった再評価が相次いでおり、単なる懐古にとどまらない魅力を持った作品として語られ続けています。

● 一般層にはやや敷居が高いが、“分かる人にはたまらない”一本

総じて、X68000版「A-JAX」は、誰にでも勧められる“間口の広いタイトル”というよりは、アーケードシューティングに強いこだわりを持つプレイヤーや、当時のコナミ作品を愛してやまないファンに向けて光を放つ一本だと言えます。ロード時間の長さや難易度の高さ、そしてX68000というマシン自体の入手難度など、さまざまな意味でハードルが高い作品ではありますが、それらを承知の上で触れたプレイヤーからは、「大変だけれど手放せない」「自分のX68ライブラリに欠かせない一本」といった熱い言葉が多く寄せられています。派手な演出と骨太なゲーム性、そして当時の技術と情熱が詰まった移植クオリティ――そうした要素が折り重なり、“分かる人にはたまらない”強烈な個性を放っているからこそ、発売から数十年を経た今なお、X68000を語るうえでこのタイトルの名がしばしば挙がるのだと言えるでしょう。

■■■■ 良かったところ

● アーケードさながらの臨場感を味わえる完成度の高い移植

「A-JAX」のX68000版で多くのプレイヤーがまず口を揃えて挙げる“良かったところ”は、とにかくアーケード版の空気感をよく再現しているという点です。オープニングデモでヘリが発進する瞬間の高揚感、ステージ開始時に画面下から自機がスッと現れる演出、やがて画面一面に広がっていく敵部隊や地上兵器の密度――どれを取っても、「あの頃ゲームセンターで見上げていた画面が、そのまま自分の机の上に降りてきた」と感じさせてくれます。家庭用移植では、省略されたり簡略化されたりしがちな細かなアニメーションやエフェクトも丁寧に盛り込まれており、「ここはさすがに削られているだろう」と思っていた部分がちゃんと動いているのを目の当たりにして感動した、という声も少なくありません。X68000の高解像度表示と表現力を最大限活かしたこの移植は、当時のユーザーにとって「高価なマシンを買った甲斐がある」と思わせてくれる、非常に満足度の高い一本でした。

● 細部まで作り込まれたドット絵とメカデザインの格好良さ

良い意味で“コナミらしさ”が全開なのが、ドット絵とメカニックデザインです。プレイヤーが操るヘリや戦闘機はもちろん、画面の端から現れては砲撃してくる戦車、海上をゆっくりと進む巨大戦艦、地表を埋め尽くす対空砲台、そしてステージの最後に立ちはだかるボス級兵器に至るまで、一体一体の造形が非常に凝っており、敵でありながら思わず見とれてしまうほどの格好良さがあります。背景にも手抜きがなく、荒れた砂漠や近未来都市、要塞内部など、ステージごとに異なる世界観が細かなドットによって描き分けられています。ビルの窓の並び方や、滑走路に刻まれたライン、巨大構造物の影のつけ方など、よく目を凝らしてみると芸の細かさに驚かされることでしょう。X68000版はその細部がくっきりと表示されるため、ゲームとして遊ぶだけでなく、「今日はじっくり背景を眺めよう」と観賞モードで楽しむプレイヤーもいたほどです。シューティングゲームはどうしても弾避けやパターン構築に意識が向きがちですが、「A-JAX」は画面に出てくるものすべてが“見ていて楽しい”と思わせてくれる美術面の完成度の高さが、大きな魅力として評価されています。

● ステージごとに変化するBGMが生む映画的な盛り上がり

音楽の素晴らしさも、「A-JAX」を語る上で欠かせない“良かったところ”です。出撃前のデモを彩るテーマ曲は、短いながらも印象に残るフレーズで、プレイヤーの気持ちを一気に戦場へと引き込みます。ステージが始まるとテンポの良いメロディと疾走感のあるリズムが流れ、敵の攻撃をかいくぐりながら進んでいく緊張感とシンクロしていきます。ボス戦では一転して重厚な曲調に変わり、「ここからが本番だ」という気持ちにさせてくれるのも心憎い演出です。X68000版はFM音源とADPCMの組み合わせによって、アーケード版のサウンドイメージをしっかり再現しており、ヘッドホンでじっくり聴くと“チップチューン”と呼ぶにはあまりに迫力のある音の厚みを感じられます。爆発音やミサイルの発射音などの効果音も心地よく、BGMと喧嘩することなく画面の緊迫感を高めてくれます。「難しくて何度もやられるのに、ついもう一回スタートボタンを押してしまう」のは、この音楽の魅力に背中を押されている部分も大きいでしょう。サウンドトラック的にBGMを聴きたくて、あえてゲームを起動するという遊び方をしていたユーザーも多く、音楽面が高く評価されているタイトルです。

● “覚えゲー”としてのやりがいと上達が実感できる設計

ゲームデザインの面でも、「A-JAX」の良さは多く語られています。敵の出現パターンや弾の飛び方、地形との絡み方が非常に計算されており、単純に反射神経だけでどうにかするのではなく、「何度か挑戦して場面ごとの攻略手順を覚える」ことで確実に先へ進める“覚えゲー”としての面白さがあります。最初は何が起きているのか分からずに撃墜されていた場面も、繰り返し挑むうちに「ここで画面左上に行き、この列車砲を先に壊してから右へ流れる」といった細かい動きが自然と身につき、ある瞬間からスムーズに突破できるようになります。この“壁を越えた瞬間”の快感が非常に大きく、「難しいのにやめられない」「昨日クリアできなかった場面を今日はノーミスで抜けられた」という達成感が、プレイヤーを次の挑戦へと駆り立ててくれます。X68000版はアーケード版に近い挙動とレスポンスを持っているため、パターン構築とプレイヤースキルの向上がよりダイレクトに感じられ、「上達の手応え」を強く感じられるのも良いところです。ゲームオーバーを何度味わっても、「次はもう少し上手くやれるはず」と思わせてくれる作りになっている点は、多くのユーザーが評価するポイントとなっています。

● X68000というハードを“遊び倒している”感覚

この作品の良さは、単にゲーム内容に留まりません。X68000というハードウェアの特性を存分に引き出しているという意味でも、「A-JAX」は高い評価を受けています。縦画面のアーケードゲームを横長モニタのパソコンで再現するために、仮想縦画面をメモリ上に用意し、その一部分だけを表示領域としてスクロールさせるという工夫は、当時としてはかなり斬新で、「X68の性能をここまで使い切っている移植はそう多くない」と感心したユーザーも多くいました。さらに、ハードウェアに存在しない回転・拡大・縮小機能をソフトウェア処理で再現しようとしたチャレンジ精神も、「多少処理落ちしても、その頑張りを買いたい」と好意的に受け止められています。こうした技術的な試みの数々が、「ただのアーケード移植」ではなく、「X68000というマシンのショーケース的タイトル」としての価値を与えており、所有者にとっては友人に“うちのX68自慢”をする際に見せたくなる一本にもなっていました。ハードウェアとソフトウェア双方の魅力を一度に味わえる――その点を良かったところとして挙げる声も少なくありません。

● 当時のコナミらしい世界観と演出センス

物語性や世界観の面でも、「A-JAX」は印象に残る要素を多く備えています。核兵器を持つ超大国とエイリアンとの結託、人工天体の建造といったシリアスな設定は、80年代の冷戦ムードやSF作品の潮流を反映しており、単なる「宇宙からの侵略者退治」に留まらない重みを感じさせます。X68000版ではステージ間に挿入されるテキストでそれらの背景が語られるため、プレイヤーは自分が単にスコアを競うだけでなく、「人類最後の希望として出撃している」というドラマを背負っている感覚を味わえます。また、ヘリが空母から力強く飛び立つデモや、人工天体に迫っていくラスト付近の演出など、短いながらも印象的なカットが盛り込まれており、「プレイの前後にちょっとした映画を見ているような感覚になる」という感想も聞かれます。こうした演出面のセンスは、当時のコナミ作品全般に見られる特徴ですが、「A-JAX」もその例に漏れず、ゲーム性と世界観をうまく結びつけてプレイヤーの没入感を高めている点が“良かったところ”として支持されています。

● 長く遊べる“骨太な1本”としての存在感

最後に、多くのユーザーが口を揃えるのが、「1本手に入れてしまえば長く遊べる」という満足感です。難易度が高く、簡単にはクリアさせてもらえないため、短時間で遊び尽くしてしまうような軽いタイトルとは対照的に、じっくり時間をかけて向き合う“骨太な1本”としてライブラリに居座り続けます。忙しい日々の合間に「今日は1ステージだけ」「この危険地帯だけ練習しよう」と少しずつ取り組む遊び方もでき、手放してしまうには惜しい存在になりやすいのです。グラフィックやサウンドが優れているため、久しぶりに起動しても古びた印象が薄く、「やっぱりこの頃のゲームはいいな」と再確認させてくれるという意味でも、“時間を超えて付き合えるソフト”として評価されています。X68000というハード自体が今やレトロPCとして特別な位置づけになっている中、その魅力を代表するタイトルの一つとして、「A-JAX」は多くのユーザーの記憶の中に“良かったゲーム”としてはっきりと残り続けているのです。

■■■■ 悪かったところ

● 長いロード時間がテンポを削いでしまう

X68000版「A-JAX」で真っ先に挙がる不満点は、やはりフロッピーディスク3枚組ゆえの“長いロード時間”でしょう。ステージが切り替わるごとにFDDがガリガリと音を立ててアクセスを始め、2Dステージでは1分近く、3Dステージでも数十秒は待たされる場面が少なくありません。ロード中にあらすじテキストが表示される工夫こそあるものの、何度もゲームオーバーとコンティニューを繰り返していると、その待ち時間がじわじわとストレスになってきます。特に、「あと一歩でボスを倒せる」というところでミスをしてしまい、再挑戦のたびに同じロード画面を何度も眺めることになると、プレイヤーの集中力も中断されがちです。アーケード版ではテンポよく再スタートできたのに対し、X68000版ではどうしてもこのロードがワンクッション挟まるため、「遊びたいときにすぐ遊べない」「ノッてきたところでリズムが崩れる」と感じたユーザーもいたはずです。ハードの制約上やむを得ない部分とはいえ、“スピード感こそ命”のシューティングゲームで頻繁に待ち時間が発生する点は、本作の弱点として語られがちなところです。

● 処理落ちやカクつきが気になる場面がある

X68000版「A-JAX」は、回転や拡大縮小のような本来ハードウェアに備わっていない機能をソフトウェア処理で再現するという挑戦的な移植ですが、その頑張りゆえに、3Dステージや敵弾が画面を埋め尽くすシーンでは処理落ちやカクつきが目立つことがあります。敵の出現が重なった瞬間にフレームレートが大きく落ち、弾の軌道がかくかくとした動きになってしまう場面では、「避けたつもりなのに当たっていた」と感じるミスも発生しがちです。もちろん処理落ちを逆手にとって「スローになった今のうちに弾を抜ける」というプレイも不可能ではありませんが、アーケードのキビキビした挙動を知っている人ほど、この差に違和感を覚えてしまいます。また、上位機種であるX68000XVIなどで動かすと、CPU速度の向上で処理落ち自体は改善されるものの、その代償としてサウンド周りが不安定になり、FM音源部分でノイズや音抜けが発生することもあるため、「どの環境で遊ぶのがベストなのか」を探る必要があったのもマイナスに感じる人がいました。せっかく“アーケード級の再現”を目指した移植であるがゆえに、こうした細かな挙動の乱れが余計に気になってしまう、という側面があります。

● 難易度の高さが人を選びすぎる

「A-JAX」はアーケード版ゆずりの高難度シューティングであり、そのストイックさが魅力でもある一方で、一般的なプレイヤーにとっては「厳しすぎる」と感じられる場面が多いのも事実です。敵弾は速く、敵の出現パターンも容赦がなく、初めて遊ぶ人は第一印象の段階で心が折れてしまうことも珍しくありません。残機を増やしてプレイしたとしても、パターンを構築する前にコンティニューを消費し尽くしてしまい、「いつまで経っても先のステージを見られない」とフラストレーションを感じたユーザーもいたでしょう。シューティングに慣れている人なら「やりごたえがある」と前向きに受け止められますが、X68000というパソコンにはアクションやアドベンチャーなどさまざまなジャンルを求めるユーザーも多く、「ちょっと息抜きにシューティングを」といったライトな遊び方には向いていません。難易度設定やオプションで細かく調整できるタイトルもある中で、本作は基本的にアーケード準拠のバランスを崩していないため、「もう少し優しいモードがあってもよかったのでは」と思われがちな部分でもあります。

● 画面情報量が多く、弾が見づらい場面も

グラフィックの緻密さは本作の長所ですが、それがそのまま短所として作用してしまう場面もあります。背景の書き込みや地上物の数が非常に多いため、ステージによっては敵弾と背景が同系色になり、瞬間的にはっきり視認しづらいことがあります。特に都市部や要塞内部など、コントラストの強い背景や細かなパターンが敷き詰められたシーンでは、小さな弾が紛れてしまい、気づいたときにはすでに被弾している、というケースも少なくありません。また、縦画面を仮想画面で再現している都合上、画面上部や下部の見える範囲が時々刻々と変化するため、「今どこまでが安全領域なのか」を把握しづらい、と感じるプレイヤーもいます。慣れてしまえば視線の置き方や自機のポジション取りでカバーできますが、初見の段階では「何が起こっているのか分からないうちにやられた」という印象を与えやすく、遊び始めの取っつきにくさを助長する要因になっているのは否めません。

● システム周りがシンプルすぎて、モチベーションを保ちにくい人も

ゲームデザインが非常にストイックである一方、システム面は良くも悪くも“古典的アーケードゲーム”そのものです。スコアアタック以外のやり込み要素や、プレイを続けることで開放される追加モードといった現代的な仕掛けは当然なく、「ひたすらクリアを目指す」「より少ないミスで進む」といった動機づけに頼る設計になっています。これ自体はシューティングとして王道ではあるものの、他のPCゲームで経験値やアイテム収集、マルチエンディングなどの“ご褒美”に慣れていたプレイヤーからすると、モチベーションを保ちにくいと感じることもあったはずです。何度挑戦しても途中で力尽きてしまう場合、「頑張っても見返りが少ない」と思えてしまい、ライブラリの中でプレイ頻度が下がってしまう――そうした評価も一部には存在します。もう少しスコアに応じた隠しデモや、条件付きのボーナスステージなどがあれば、プレイヤーの挑戦意欲を支える“別の軸”になったかもしれません。硬派であること自体は美点ですが、その硬派さが人によっては“とっつきにくさ”として映ってしまうのも、本作の弱点の一つと言えるでしょう。

● ストーリーや世界観の説明が人によっては分かりづらい

X68000版では、ロード中のテキストや簡単な説明で世界観の補完がなされてはいるものの、そこで語られる内容は簡潔で、プレイヤーによっては「結局どういう背景なのかよく分からない」と感じることもありました。戦場となる場所や敵勢力の正体、人工天体の意味といった設定は、テキストだけでは十分に伝わりきらず、ゲーム中の派手な演出と合わせてなんとなく雰囲気で理解しているケースが多かったと言えるでしょう。シューティングゲームに濃厚なシナリオを求める必要はありませんが、当時すでにストーリー性の高いアクションゲームやRPGに慣れていたユーザーからすると、「ビジュアルは格好いいのに、物語としての流れが把握しづらい」「もう少しキャラクターや部隊の描写があれば感情移入しやすいのに」と感じられた部分もあったかもしれません。せっかく核戦争や人工天体といった重めの設定を持ちながら、そのディテールに踏み込み切れていない点は、“もったいなさ”という形でマイナス要素として語られることがあります。

● 入手環境とプレイ環境のハードルの高さ

作品そのものの欠点とは少し性格が異なりますが、「A-JAX」のX68000版は、そもそも遊ぶためのハードルが高いタイトルでした。X68000自体が高価でマニアックなパソコンであり、さらに3枚組ディスクというメディア構成から、当時ですら手軽に手に入るソフトではありませんでした。結果として、“遊びたくても環境がない”“人に勧めても相手が実機を持っていないので共有しづらい”という状況が生まれ、口コミで盛り上がりにくい部分もありました。現在ではなおさら実機やフロッピーの確保が難しく、そうした意味で「名作ではあるのに触れられる人が限られている」というもどかしさがつきまといます。ゲームそのものが悪いわけではありませんが、「せっかくの移植なのに、多くの人の手元に届きづらい」という点は、広い意味で“悪かったところ”として挙げざるを得ない部分でしょう。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 主役として愛される“自機ヘリ”――無名だからこその想像の余地

「A-JAX」に明確な名前付きの主人公キャラクターが登場するわけではありませんが、プレイヤーが最も長い時間を共に過ごす存在は、何と言っても縦スクロールステージで活躍するあの小さなヘリコプターです。公式な名称が大きくフィーチャーされているわけではないため、多くのプレイヤーにとっては単に“自機ヘリ”なのですが、それだけに「どんなパイロットが乗っているのか」「どこの部隊に所属しているのか」といった想像を自由に膨らませやすく、ある意味では非常に“キャラクター性の高い存在”として受け止められてきました。機体自体も無骨さとスマートさのバランスが絶妙で、丸みを帯びたテール部や、機首のシャープなライン、回転するローターのアニメーションなど、どこか“頼りになる相棒”のような印象を与えてくれます。ゲームをプレイしていると、何十機と撃墜されてもなお出撃を続けるこの無言のヘリに、いつの間にか不思議な愛着が湧いてきて、「今日こそは最後まで生き延びさせてやりたい」と願うプレイヤーも多かったのではないでしょうか。名前が与えられていないからこそ、プレイヤー一人ひとりの中に独自のイメージが育ち、“自分だけの主人公”として心の中に定着していく――そんな、地味ながらも強い存在感を持つキャラクターです。

● 戦闘機への“乗り換え”が生むヒーロー感――3Dステージの主役

疑似3Dステージで操作する戦闘機も、多くのプレイヤーにとって忘れがたい“もう一人の主人公”です。ヘリとは異なり、高速で空を駆け抜ける戦闘機は、見た目からしてよりヒロイックで、「いよいよ本格的な反撃が始まる」と感じさせてくれるデザインになっています。機体のシルエットや噴射炎の描かれ方、画面奥へ向かって飛んでいく時のスピード感など、どれを取っても“エースパイロット専用機”といった雰囲気があり、子どもの頃に戦闘機に憧れた人なら、自然と胸が高鳴るはずです。縦スクロールパートをヘリで耐え抜いた後、この戦闘機に乗り換えて敵拠点へ突入していく流れは、まるで映画のクライマックスのようで、「ここからが本番だ」という気持ちになったプレイヤーも多いでしょう。ヘリと戦闘機、ふたつの自機はゲーム内でセリフを発するわけでもなく、顔グラフィックが表示されるわけでもありませんが、その切り替わりの瞬間に感じる空気の変化こそが、“キャラクター交代”にも似たドラマを生み出しているのです。

● 無言の相棒として印象に残る“母艦・空母”の存在感

ゲーム開始時やステージ間の演出で登場する母艦や空母も、プレイヤーにとっては重要な“キャラクター”として記憶に残っています。広大な甲板からヘリや戦闘機が次々と発進していくシーンは、人類側の拠点としての重厚な存在感を持ち、プレイヤーの脳裏に「ここに戻ってくることはないのかもしれない」といった、わずかな哀愁さえ漂わせます。細かなディテールで描き込まれた船体や滑走路、周囲に配置された支援機器は、単なる背景オブジェクトを超えた“物語の語り部”として、A-JAX部隊が背負っているものの大きさを暗示しています。ユーザーの中には、この母艦に独自の名前をつけたり、「艦長はどんな人物だろう」と想像したりしながらプレイしていた人も少なくありません。ゲーム自体はシンプルなシューティングですが、こうした無言のメカたちが醸し出す雰囲気が、プレイヤーの心の中でキャラクターとして立ち上がり、世界観の厚みを増しているのです。

● 個性豊かなボス兵器たち――“悪役”としてのキャラクター性

「A-JAX」に登場するボス敵も、ある意味では非常にキャラクター性の高い存在です。巨大な戦艦や要塞砲、空中を漂う異形の機械生命体など、ステージごとに異なるボスがプレイヤーの行く手を阻み、その一体一体が印象的な攻撃パターンと外見を備えています。例えば、画面いっぱいに砲塔を並べて弾幕をばらまく戦艦ボスは、“巨大な壁”としての威圧感が強く、「こいつを倒せばこの海域は制圧できる」とプレイヤーに明確な目標を与えてくれます。また、要塞内部で待ち構えるボスは、狭い通路とトラップを組み合わせた攻撃を仕掛けてくるため、まるで悪役が張り巡らせた罠をかいくぐっているような緊張感があります。これらのボスは決して喋りませんが、その姿形や攻撃パターンの組み立て方から、“狡猾な敵司令官”“力押しの巨漢”といった人格を自然と感じ取ってしまうところがあり、プレイヤーの心の中で擬人化されていきます。何度も挑戦してようやく撃破できたボスは、その後も長く記憶に残り、「あのステージのボスには本当に泣かされた」「でも今思うと一番好きな敵かもしれない」と語られる存在になるのです。

● 名もなき雑魚敵たちの“働きぶり”に惚れるプレイヤーも

一部のファンの間では、いわゆる“雑魚敵”に対して愛着を抱く人もいます。画面端から何度も現れては、特攻のように自機に向かって突っ込んでくる小型戦闘機、地上でじっと待ち構えているだけなのに、絶妙なタイミングで弾を撃ってくる対空砲台、列をなして現れては一気にスクロールアウトしていく爆撃機の編隊――こうした名もなき敵たちは、一見すると“消耗品”のような存在ですが、ステージ構成の中で重要な役割を果たし、プレイヤーに「こいつらさえうまく捌ければ、この場面は抜けられる」といった“攻略の目印”を与えてくれます。何度も何度も同じ場所で自機を撃ち落としてくるうちに、「またあの戦車か」「この対空砲台だけは許さん」といった感情が芽生え、やがてはそれが一種の好意に変わっていくこともあります。ゲーム好きの中には、こうした雑魚敵一体一体に勝手に名前をつけたり、脳内で“敵側の視点”の物語を作ったりする人もいて、「A-JAX」の世界を一段と面白く味わう遊び方として機能しています。

● プレイヤーが勝手に作り上げる“隊長”や“僚機”のイメージ

「A-JAX」にはRPGのように顔が表示される隊長や仲間キャラクターが登場するわけではありませんが、多くのプレイヤーは、無意識のうちに「自分の上には司令官がいて、同じ部隊の仲間がどこかで戦っている」といった背景を想像しながらプレイしています。ゲーム開始時に流れるブリーフィング風のテキストや、ミッションの成否を暗示する演出は、その想像を後押しする重要な要素です。プレイヤーの中には、「このヘリを操縦しているのは歴戦のベテランなのか、それとも若き新兵なのか」「僚機は別ルートから敵基地に潜入しているのか」といったストーリーを頭の中で組み立て、そこにオリジナルの“キャラクター”を配置している人もいるでしょう。こうした想像の余地が大きいことは、キャラクターが明示されていないゲームだからこそ生まれる楽しみであり、「自分だけのA-JAX部隊」を心の中に持てる、ある意味とても贅沢な体験でもあります。

● ビジュアルとBGMの組み合わせが生む“無言のドラマ性”

キャラクターという観点で見たとき、「A-JAX」がユニークなのは、明確な人物描写がないにもかかわらず、ビジュアルとBGMの組み合わせによって強い人間ドラマを感じさせる点です。終盤のステージで、荒廃した大地や人工天体の不気味な表面を背景に、緊張感あふれる音楽が流れていると、プレイヤーは自然と「ここまで来る間にどれだけの仲間を失ってきたのだろう」「この作戦が成功しなければ人類はどうなるのか」といった物語を想像してしまいます。その中心にいるのはもちろん自機ヘリや戦闘機であり、彼らは“名前のない主人公”として、プレイヤーの心の中でひとりの人物に形を変えていきます。言葉も顔グラフィックもないのに、最後のボスを撃破した瞬間、「このパイロットは帰還できたのか、それとも…」と複雑な感情がよぎる――そんな体験をしたプレイヤーも少なくないはずです。つまり、「A-JAX」におけるキャラクターとは、画面に直接描かれた人物だけでなく、プレイヤーの想像力と感情によって形づくられる“見えない登場人物たち”でもあり、その意味で本作は非常に豊かな“キャラ性”を備えたゲームだと言えるでしょう。

● レトロゲームファンによる“擬人化”や二次創作的な楽しみ方

近年、レトロゲームを愛するファンの間では、古いシューティングゲームの自機やボスを擬人化し、イラストや文章で表現する二次創作的な楽しみ方も広がっています。「A-JAX」の自機ヘリや戦闘機、あるいは特徴的なボス敵たちも、その対象として想像のキャンバスに描かれることがあります。例えば、無口だが責任感が強いエースパイロット像を重ねたり、無数の出撃を命じられながらも決してくじけない“ブラック企業勤めの兵器”のようにユーモラスに捉えたりと、その解釈は実にさまざまです。ゲーム本編にはまったく登場しない性格や口調、背景設定が後から与えられることで、作品世界が新たな角度から掘り下げられ、「A-JAX」というタイトル自体がひとつの“キャラクターコンテンツ”として見直されるケースもあります。こうした遊び方は公式設定とは無関係ですが、長い年月を経てもなお作品が語り継がれるための大きな原動力になっており、シンプルなドット絵の中に多くを詰め込んだ80年代シューティングならではの魅力でもあります。

● まとめ――“顔が見えないからこそ、心の中に残るキャラクターたち”

総じて、「A-JAX」はRPGやアドベンチャーのように、明確な名前とビジュアルが与えられたキャラクターが活躍する作品ではありません。それでもなお、自機ヘリや戦闘機、母艦やボス兵器、名もなき雑魚敵たちまでを含め、多くのプレイヤーの心の中には“好きなキャラクター”がはっきりと存在しています。緻密なドット絵と印象的なBGM、そしてハードなゲームプレイを通じて積み重ねられた体験が、それぞれのプレイヤーの中に固有のドラマを生み出し、そこに自然と人格や物語が付随していく――このプロセスこそが、「A-JAX」という作品の隠れた魅力です。顔が見えないからこそ、プレイヤーは自由にイメージを重ね、自分なりの主人公像や敵像を作り上げていきます。そして、ゲームから離れた後も、「あの時のヘリ」「あのボスとの死闘」といった形で心に残り続ける。そうした“見えないキャラクターたち”こそが、本作を愛するファンにとっての、本当の“好きなキャラクター”なのかもしれません。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

● そもそも「A-JAX」はどんなパソコンに移植されたのか

アーケードで稼働した「A-JAX」は、のちにさまざまな家庭用・パソコン向けに展開されました。パソコンだけに絞って見ても、日本のX68000版のほか、欧州/北米向けにはMS-DOS版、そして8ビットパソコンのAmstrad CPC・Commodore 64・ZX Spectrum向けに「Typhoon」というタイトルで発売されています。 イタリア語版Wikipediaなどでも整理されていますが、アーケード版およびPS4/Switch向けアーカイブス版が「Ajax / A-JAX」、8ビットパソコン向けは「Typhoon」の名義で出ている、という整理になっており、パッケージロゴの表記ゆれも含めて、機種ごとにブランドの見せ方も少しずつ違うのが面白いところです。 それぞれのマシンはグラフィック性能・サウンドチップ・メモリ量がまったく異なるため、同じ「A-JAX」であっても遊び心地は意外なほど変わってきます。ここでは、X68000版を軸にしながら、MS-DOS版や各種8ビットパソコン版と比べたときの“プレイ感の違い”を、できるだけ具体的に掘り下げていきます。

● X68000版――アーケード版に最も肉薄した“基準”となる移植

まず基準として押さえておきたいのが、コナミ発売・SPS開発によるX68000版です。1989年11月29日に発売されたこのバージョンは、ディスク3枚組という豪華な構成で、グラフィック・サウンドともに当時としては“家庭で遊べるほぼ完全版アーケード”と評されました。 画面については、縦画面アーケード作品を横長のX68モニタに再現するため、メモリ上に“仮想縦画面”を持たせ、その一部分をウインドウのように切り出してスクロールさせるという工夫が取られています。これにより、アーケード版に近い縦長の画面比率と、X68000らしい高解像度表示を両立させているのが特徴です。さらに、ハードウェアに搭載されていない回転・拡大・縮小表現をソフトウェア処理で再現しようとした結果、3Dステージでは疑似ロールやターンも含めてかなりダイナミックな演出が盛り込まれています。もちろん処理が厳しい場面ではフレームレートが落ちるなどの苦しさはありますが、その“無理やり感”も含めて「X68の限界に挑んでいる」という熱さを感じさせてくれる仕上がりです。音楽面では、アーケード版で特徴的だったPCMをFM音源+ADPCMでしっかり鳴らし分けており、効果音の厚みやベースラインの存在感など、ヘッドホンで聴くと「本当にPCか?」と思うほどの迫力があります。こうした要素の積み重ねによって、X68000版は他機種版と比較する際の“基準点”として語られることが多く、「A-JAXを本気で遊ぶならまずこの版」という存在になっています。

● MS-DOS版――16ビットPCならではの妥協と工夫

一方、欧米圏向けにリリースされたMS-DOS版は、同じく16ビットプラットフォームでありながら、かなり性格の異なる移植になっています。こちらはDOS/V以前のPC市場を前提としているため、CGA/EGA/Tandyなど複数のグラフィックモードに対応しており、どの環境で動かすかによって見た目が大きく変わります。 EGA以上の環境であればそれなりにカラフルで、巨大ボスや地形のパターンもそこそこ再現されていますが、X68000版のような“ぎっしり描き込まれたドット感”とはやはり一段差があります。画面解像度も機種によってまちまちで、スクロールの滑らかさやスプライトの重なり方などに“PCらしいカクつき”が見え隠れします。サウンド面でも、AdLibやSound Blasterといったサウンドボードの有無で別物と言っていいほど印象が変わり、内蔵Beepのみの環境では非常に質素な効果音中心、FM音源ボード付き環境ではぐっとアーケードに近い雰囲気、といった具合にプレイ環境依存度が高いのが特徴です。ゲーム内容自体はアーケード版に忠実で、ヘリと戦闘機を切り替えながら進む構成やパワーアップシステムも概ね踏襲されていますが、入力レスポンスやスクロールの滑らかさ、画面の“密度感”といった部分でX68000版に一歩譲る印象は否めません。「当時のIBM PC/AT互換機で遊べるTyphoon/Ajax」としての価値は高いものの、シューティングとしての気持ち良さという点では、専用設計に近いX68000版が頭ひとつ抜けていると言えるでしょう。

● Amstrad CPC/Commodore 64/ZX Spectrum版――8ビット機向けに再構成された「Typhoon」

8ビットパソコン向けの「Typhoon」(Amstrad CPC/C64/Spectrum)は、Imagine Softwareが手がけた欧州版で、アーケード版「Ajax」をベースにしつつも、ハードウェアの制約に合わせた大胆なアレンジが施されています。 まず大きいのがステージ構成の違いで、アーケード版では全8ステージ(ヘリ5・ジェット3)が用意されていますが、CPC/Spectrum版では一部のステージが削除され、とくに終盤の宇宙ステージが省略されていることが分かっています。 そのため、ゲーム全体のボリューム感は16ビット/アーケード版と比べてややコンパクトになっており、「短時間でエンディングまでたどり着ける軽めのシューティング」としての性格が強くなっています。グラフィック表現も機種ごとにかなり違い、C64版は独特のカラーパレットとハードウェアスプライトを活かして“C64らしい”にじみのある色使いの戦場を描き出している一方、Spectrum版はモノクロ~少数色ベースで表現されるため、敵や弾の判別がややシビアになる代わりに、画面全体が非常にスピーディに動くのが特徴です。Amstrad CPC版は高解像・多色表示を売りにしていましたが、そのぶん処理が重く、メモリ容量の関係から128K機でないと複数回のロードが必要になる、といった事情もありました。 サウンドは、C64版ならSIDチップらしいベースの効いたBGM、Spectrum/CPC版ではビープ音中心ながらリズミカルに構成されたBGMといった具合に、ハードごとの“音のキャラクター”が前面に出ています。総じて8ビット版は、「オリジナルの構造を維持しつつ、限られたリソースで似た体験を再現しようとした移植」と言え、X68000版のような“完全移植”というよりは、“それぞれのマシン向けに作り直したA-JAX”というニュアンスが強いシリーズになっています。

● アーケード版との順番の違いと、X68000版の立ち位置

機種ごとの違いを語るうえで意外と重要なのが、「どのステージから始まるか」という順番の違いです。アーケード版「Ajax」と、その欧州版「Typhoon」では、ヘリステージとジェットステージの並び順が異なり、日本版アーケードや16ビット移植(X68000/DOS)はヘリステージから始まる構成、Typhoon名義の8ビット版・欧州版アーケードはジェットステージからスタートする構成が採用されています。 これはプレイフィールに意外なほど影響しており、ヘリから始まるバージョンは“じわじわと戦線に投入されていく感”が強いのに対し、ジェットから始まるTyphoon版は“いきなり空中戦のクライマックスに放り込まれる”ような印象を受けます。X68000版は前者の構成を踏襲しているため、アーケード版の雰囲気に極めて近く、「ゲームセンターで遊んだときの記憶をそのまま家で再現したい」というニーズに応えてくれる存在です。逆に、C64版などTyphoon系の8ビット版を先に遊んでいたプレイヤーからすると、「X68版を初めて遊んだとき、開幕がヘリで少し驚いた」という声もあり、遊んだ順番によって“自分にとっての正しいA-JAX”のイメージが変わってくるのも興味深いポイントと言えるでしょう。

● 現在の環境で遊ぶなら――エミュレータと配信版の関係

2020年代の視点で見ると、これら複数のバージョンを“同列に遊び比べる”には、それなりの環境構築が必要になります。X68000版やMS-DOS版を実機で動かすのは難しくなってきており、現実的にはエミュレータ環境を用意するか、あるいはアーケード版をベースにしたPS4/Switchの「アーケードアーカイブス A-JAX」や、アーケードクラシックス系のコレクションタイトルで遊ぶのが手軽な選択肢になります。 ただし、アーカイブス版はあくまで“基準となるアーケード版”であり、X68000版特有のロード演出やFM+ADPCM音源の鳴り方、PC版ならではのキーボード/ジョイスティック操作感などは再現されません。その意味で、アーケードアーカイブスなどでオリジナルの骨格をしっかり味わったうえで、「さらに踏み込んだ移植作品としてX68000版を追いかけてみる」「8ビット版Typhoonで当時の欧州PCゲーマーの体験を疑似的に味わってみる」といった“二段構えの楽しみ方”も考えられます。PC版同士を比べると、やはりX68000版が頭一つ抜けて“アーケード感”の再現度が高く、MS-DOS/8ビット版はそれぞれのマシン文化をまとった“ローカライズ版A-JAX”として、別方向の味わいを提供してくれる存在だと言えるでしょう。

● まとめ――X68000版を軸にした“多層的なA-JAX体験”

対応パソコンごとの違いを整理してみると、「A-JAX」という一つのゲームが、ハードウェアのスペックや市場事情に合わせて複数の顔を持っていることがよく分かります。X68000版は、SPSの技術力とコナミの監修によってアーケード版の雰囲気を極限まで再現した、いわば“決定版PC移植”。MS-DOS版は、マルチ構成のPC環境で動かすことを前提にした“汎用16ビット版”であり、グラフィックやサウンドは環境に左右されるものの、当時の西洋PCゲーマーにA-JAX体験を届ける役割を果たしました。そして8ビット版Typhoon(CPC/C64/Spectrum)は、メモリや色数の制約の中でステージ構成を再構築し、独自のサウンドとグラフィックで“各マシンらしさ”を前面に押し出した、ある種の“再解釈版”だと言えるでしょう。 どれが“正解”ということではなく、「ゲームセンターのあの熱気をできるだけそのまま保とうとしたX68000版」「PC互換機時代の雰囲気とともに味わうDOS版」「8ビット機の限界に挑んだTyphoon三兄弟」というように、それぞれの版が異なる文脈と文化を背負っています。A-JAXというタイトルに強く惹かれたなら、X68000版を起点として他のPC版にも触れてみることで、単なる一つのシューティングゲームを超えた、“マルチプラットフォーム時代の移植文化”そのものを味わうことができるはずです。

[game-10]

●同時期に発売されたゲームなど

1989年11月29日にX68000版『A-JAX』が登場した頃、PCゲーム市場ではアーケード移植だけでなく、骨太なRPGや戦略級シミュレーション、美少女ADVまで、実に多彩なタイトルが群雄割拠していました。ここでは、同時期の代表的な人気パソコンゲームを10本ピックアップし、「どんなゲームだったのか」「いくらぐらいで売られていたのか」を整理しつつ、『A-JAX』と同じ時代の空気感が伝わるように解説していきます。

★夢幻戦士ヴァリスII

・販売会社:日本テレネット(PC-8801版など) ・販売された年:1989年7月8日(PC-8801/SR版) ・販売価格:おおむね8,800円〜9,680円前後(版や表記により差異あり) ・具体的なゲーム内容: 『夢幻戦士ヴァリスII』は、女子高生・優子が異世界ヴァリアに召喚され、魔物と戦う人気アクションRPGシリーズの2作目。横スクロールアクションをベースに、装備変更や魔法、イベントシーンなどRPG的な要素を盛り込み、「物語を味わうアクション」として支持された作品です。PC-8801版では当時としては豪華なビジュアルとアニメ調のカットシーンが話題となり、サウンドボードII対応のBGMも高く評価されました。アーケード直系の硬派STGである『A-JAX』と比べると、こちらは家庭でじっくり遊ぶコンシューマ寄りのテイストが強く、「ストーリー・ビジュアル・サウンドの三拍子」で魅せるタイプ。同じ時代のX68000ユーザーの中にも「X68Kではアーケード移植、PC-8801では物語性の高いRPGやアクション」と遊び分けていた人も多く、A-JAXとヴァリスIIは、遊びのスタイルの違いを象徴する組み合わせと言えるでしょう。

★ソーサリアン

・販売会社:日本ファルコム(PC-88VA/PC-8801シリーズなど) ・販売された年:PC-88VA版は1988年6月17日発売(PC-8801mkIISR以降向け版も1988年発売) ・販売価格:定価9,800円(PC-88VA版) ・具体的なゲーム内容: 多数のシナリオを追加して遊び続けられる“シナリオ型アクションRPG”として、パソコンRPG史に名を刻んだのが『ソーサリアン』です。4人パーティを組み、横スクロールのフィールドを探索しながら経験を積み、やがてキャラクターが寿命を迎える――という独特な成長・世代交代システムが特徴で、ファンタジー世界での人生そのものを楽しむようなゲームデザインがファンの心を掴みました。追加シナリオディスクが次々と発売され、長期にわたって遊び続けられた点も大きな魅力です。アーケードシューティングのA-JAXと比べると、こちらは腰を据えて遊ぶ“生活型RPG”の代表格。X68000で高速・高精細なアクションを楽しみつつ、別PCでは『ソーサリアン』で世界観に浸る――そんな“二刀流ゲーマー”も珍しくありませんでした。

★ブライ 上巻(BURAI 上巻)

・販売会社:リバーヒルソフト ・販売された年:1989年11月発売(PC-8801/SR版) ・販売価格:8,800円(税別)クラスのRPGとして発売 ・具体的なゲーム内容: “天界九部作”の一部として企画された大作RPGで、海賊や占い師、竜人族の族長といった8人の勇士たちによる群像劇を描く作品です。アニメ『聖闘士星矢』などで知られる荒木伸吾らがキャラクターデザインに参加し、オープニングデモやビジュアルシーンのクオリティの高さは当時のPCゲームの中でも屈指。ストーリーは各キャラクターごとの視点で進行し、やがてそれぞれの物語が収束していく構成で、ドラマ性の高さが特徴でした。また設定資料集「WORLD OF BURAI」など、パッケージに同梱された付属品も豪華で、パソコンRPGに“メディアミックス的な魅力”を持ち込んだ作品とも言えます。アーケード移植としてストイックなゲームプレイに特化した『A-JAX』と違い、ブライは物語と世界設定の厚みで勝負するタイトルであり、同じ時代のプレイヤーに、“ゲームは物語を体験するメディアだ”という感覚を強く印象付けました。

★ドラゴンスレイヤー英雄伝説

・販売会社:日本ファルコム ・販売された年:1989年12月10日(PC-8801mkIISR版) ・販売価格:定価9,570円(税別価格表記も資料によりあり) ・具体的なゲーム内容: 『ドラゴンスレイヤー』シリーズ第6作として登場した本作は、それまでの“システム重視”路線から大きく舵を切り、シナリオ重視の王道RPGへと変貌した意欲作です。プレイヤーはファーレーン王国の王子セリオスとなり、帝国アクダムとの戦いに身を投じていきます。シンプルなコマンド式バトルとテンポの良いレベルアップ、随所に挿入されるイベントデモにより、当時としては非常に“遊びやすく、物語が頭に入ってくるRPG”として評価されました。その後『英雄伝説』として独立したシリーズを築いたことを考えると、PCゲーム史のターニングポイントとも言えるタイトルです。A-JAXが高速スクロールと疑似3D表現で“技術の最前線”を見せていたのに対して、こちらはストーリーとキャラクターの魅力でプレイヤーを引き込む方向性を示しており、同時期のPCゲームシーンの多様さを象徴する1本となっています。

★提督の決断

・販売会社:光栄(現・コーエーテクモゲームス) ・販売された年:PC-8801版は1990年11月1日発売(PC-98版は1989年リリース) ・販売価格:PC-8801版の定価はおおよそ14,800〜16,280円前後(税別表記・パッケージ違いによる差) ・具体的なゲーム内容: 太平洋戦争を題材にした戦略級シミュレーションで、プレイヤーは日本海軍の連合艦隊司令長官となり、資源配分や造船、外交、作戦立案を行いながら戦局を左右していきます。母港にいるときは生産や外交などの“戦略フェイズ”、艦隊出撃中は戦術的な指揮に専念…と、視点を明確に切り替えるゲームデザインが特徴で、当時のPCユーザーからは「戦略シミュレーションの到達点のひとつ」として高く評価されました。膨大なユニット、複雑な戦略要素を高価なパッケージで提供する“光栄シミュレーション”は、ある意味でハイエンドPCユーザーのステータスでもあり、アーケードシューティングのA-JAXとは対象的に、「じっくり時間をかけて遊ぶ大人のゲーム」として位置づけられていました。

★銀河英雄伝説

・販売会社:ボーステック(BOTHテック) ・販売された年:1989年3月発売(PC-8801/SR版) ・販売価格:資料により7,800円〜8,800円と幅があるが、8,800円クラスのシミュレーションとして扱われることが多い ・具体的なゲーム内容: 田中芳樹の人気SF小説『銀河英雄伝説』を題材にした戦略シミュレーションで、プレイヤーは帝国軍のラインハルトとして艦隊を指揮し、同盟との戦いを勝ち抜いていきます。惑星から税を徴収し、艦艇を建造し、艦隊を編成して敵艦隊や惑星を攻略するという、SLGらしいオーソドックスなゲームシステムながら、原作ゆかりの提督たちやBGMが雰囲気を盛り上げ、原作ファン・ゲームファン双方から支持を集めました。銀英伝の壮大な宇宙戦を、PC-8801の画面とサウンドで再現したことにより、「PCでしか味わえない作品」の代表格となり、同じX68000向けにも移植されてA-JAXと同じハード上で楽しまれることになります。

★ランペルール

・販売会社:光栄 ・販売された年:1990年7月23日(PC-8801/SR版) ・販売価格:価格9,800円(通常版) ・具体的なゲーム内容: ナポレオン・ボナパルトの一代記をテーマにした歴史シミュレーションで、プレイヤーは若き将軍ナポレオンとしてフランス革命後の混迷期を生き抜き、やがて皇帝としてヨーロッパ制覇を目指します。光栄らしい人物パラメータと外交・軍事・内政を兼ね備えたシステムにより、「三國志」や「信長の野望」とはまた違った西洋戦史の魅力を味わえるタイトルです。地形や兵科、士気などの要素を考慮した戦略性の高い戦闘が特徴で、A-JAXのように瞬時の判断を要求するアクションとは違い、じっくりと状況を読み解く“盤上の戦い”を楽しむ作品でした。

★信長の野望・武将風雲録

・販売会社:光栄 ・販売された年:1990年12月12日(PC-8801/SR版) ・販売価格:通常版9,800円前後、サウンドウェア同梱版などでは12,800円クラス、パッケージによっては10,780円表記も存在 ・具体的なゲーム内容: 『信長の野望』シリーズの中でも人気の高い1作で、戦国時代後期の文化・技術面を重視した作りが特徴です。鉄砲や茶器、茶会といった要素を通して商人との関係を築き、技術レベルを上げていくことで、鉄工船の建造など新たな戦略オプションが開放されます。単に兵を動かして合戦するだけでなく、文化・経済・外交まで含めた“戦国日本の総合シミュレーション”として完成度が高く、光栄作品の中でも長く遊ばれたタイトルです。A-JAXのような瞬間的な反射神経より、長期的な戦略眼を問われる作品であり、“同じパソコンでもこんなに遊び方が違うのか”と感じさせてくれる好対照なタイトルでした。

★キャンペーン版 大戦略II

・販売会社:システムソフト ・販売された年:PC-8801版は1989年11月発売(キャンペーン版マップコレクションなど関連ディスクは1990年7月発売) ・販売価格:本体は定価9,680円クラス(PC-8801版)、マップコレクションは6,800円程度 ・具体的なゲーム内容: ウォー・シミュレーションの定番シリーズ『大戦略』のバリエーションのひとつで、複数の戦場を連続したキャンペーンとして戦うのが特徴です。前線で勝利を重ねることで、次のシナリオに有利な条件を引き継げるなど、“長期戦をどう戦い抜くか”という要素が強く、ヘックスマップ上での戦術とキャンペーン全体の戦略が一体となった奥深いゲーム性を備えています。当時のPCユーザーにとっては、ミリタリーシミュレーションの“王道中の王道”と言える存在であり、A-JAXのように派手なグラフィックやサウンドで魅せるタイプではないものの、時間を忘れて考え込んでしまう中毒性を持つ作品でした。

★Rance -光を求めて-

・販売会社:アリスソフト ・販売された年:1989年7月15日(PC-8801版ほか) ・販売価格:定価6,800円 ・具体的なゲーム内容: のちに長寿シリーズとなる『Rance』の第1作で、主人公ランスと魔法使いシィルが旅を続けるRPG/ADVです。美少女ゲームとしての側面を持ちながらも、ダンジョン探索やパラメータ育成、戦闘などのRPG要素がしっかりと作り込まれており、“シナリオとゲーム性の両立”を図った作品として評価されました。自由度の高い行動やブラックユーモアの利いた会話も特徴で、後のPC美少女ゲームの方向性に大きな影響を与えたとされています。A-JAXと同じくX68000にも展開されたシリーズですが、こちらは“キャラクター性と会話劇”を楽しむ方向に特化しており、同じ時代のユーザーが遊んでいた作品の幅広さを実感させてくれる1本です。

★Intruder 桜屋敷の探索(番外的な一本)

・販売会社:アリスソフト ・販売された年:1989年7月15日(PC-8801/SR版) ・販売価格:6,800円 ・具体的なゲーム内容: “美少女アドベンチャー”の黎明期を象徴するタイトルのひとつで、桜屋敷を舞台にしたコマンド選択式の探索ADVです。主人公が謎めいた洋館を調査していく過程で、多彩なヒロインたちとのイベントが用意されており、当時としてはかなり豪華なビジュアルと、アダルト要素を含んだストーリーが話題になりました。X68000ユーザーの中にも、STGやアクションで腕を磨きつつ、別PCでこの手のADVを楽しんでいた層が少なからず存在し、アーケード移植と美少女ADVという、まったく志向の異なるジャンルが同居していたことは、この時代ならではの面白さと言えるでしょう。

■まとめ:A-JAXと同時代PCゲームの“豊かさ”

こうして並べてみると、『A-JAX』がリリースされた1989年前後のPCゲーム市場が、いかにバラエティ豊かだったかがよく分かります。アーケード生まれのハードコアなSTGを家庭で完璧に楽しむためにX68000版A-JAXを遊ぶ一方で、別のPCでは『ヴァリスII』や『ソーサリアン』『ブライ』といった物語性の高いRPG・アクションを堪能し、さらに『提督の決断』『銀河英雄伝説』『信長の野望・武将風雲録』で重厚な戦略シミュレーションの世界に浸る――そんな“マルチジャンル志向”のユーザー像が、ごく普通に存在していました。A-JAXはその中で、「アーケードの興奮をできるだけ忠実に持ち帰る」ことに特化したタイトルであり、他のPCゲームたちと役割分担をしながら、当時のゲーマーの遊びの幅を大きく広げていたと言えるでしょう。

[game-8]

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86)システムディスク・PCトレーニングディスク[PC-98DX]・日本語BASIC(86)辞書ディ..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/9282/155009822m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト はいぱぁセキュリティーズ[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004789m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 太閤立志伝 II[3.5インチFD版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155005030m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト ファーランドストーリー 神々の遺産[HDD専用/3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004252m.jpg?_ex=128x128)