ファミコン けっきょく南極大冒険 裏面シールに少々色落ちあり(ソフトのみ) FC 【中古】

【発売】:コナミ

【開発】:コナミ

【発売日】:1985年4月22日

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

南極を舞台にした小さな冒険物語

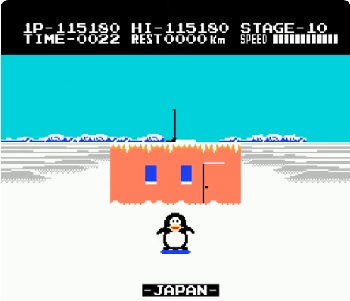

1985年4月22日、コナミはファミリーコンピュータ向けに『けっきょく南極大冒険』を発売した。この作品は、一見すると地味な氷の大地を舞台にした小品でありながら、プレイヤーに「走ることそのものの楽しさ」と「地理を学ぶ知的な面白さ」を同時に体験させる、当時としては非常にユニークなタイトルだった。主人公は愛らしいペンギンの“ペンギンくん”。彼が南極大陸をぐるりと一周し、各国の観測基地を目指して疾走するという、シンプルながらもどこかロマンのある旅が描かれている。氷上を滑る爽快感、障害物をかわす緊張感、そしてゴールで翻る国旗の演出――これらが相まって、ファミコン初期の中でも印象的な作品として記憶されている。

MSX版からの移植、そして進化

本作はもともと1983年にMSX用として登場した同名タイトルの移植作である。MSX版が持っていた“擬似3D視点で南極を疾走する新鮮さ”をファミコンでも実現しつつ、よりスムーズなスクロールと鮮やかな色使いで表現力を高めている。MSXは当時の8ビットパソコンとして多くの家庭に普及していたが、処理能力やグラフィック性能には限界があった。ファミコン版ではハードウェア性能の違いを活かし、より滑らかな動作とテンポの良さを実現。画面奥へ向かって進む“奥行き感”やスピード感が強調され、単純な移植を超えたアクション性を獲得している。

また、ファミコン版独自の追加要素として「ペギコプター」の存在が挙げられる。これは光る旗を取ることで入手できる特殊アイテムで、一定時間、空中をふわりと浮遊できるというものだ。地面のクレバスやアザラシといった障害物を難なく飛び越えられるため、プレイ感にアクセントを加えると同時に、MSX版との差別化にもなっている。

教育ソフトとしての側面――「I love 地理」

『けっきょく南極大冒険』は単なるアクションゲームではなく、教育的意図を持った作品でもあった。キャッチコピーは「I love 地理」。この言葉が示すように、ゲームを通じてプレイヤーに世界の国々と国旗を自然に覚えさせることを目的としている。ステージの終着点には各国の観測基地があり、ゴールに到達するとその国の国旗が掲げられる。たとえば日本の昭和基地、アメリカのマクマード基地、ソ連のボストーク基地など、実在の地名が用いられており、地理教育とエンターテインメントを融合させた発想は当時としても極めて珍しいものだった。

このような試みは、1980年代前半の日本社会における「科学教育」や「国際理解」のブームとも重なっている。南極観測隊のニュース映像を見た子どもたちが夢中になり、ペンギンや氷の大地にロマンを感じていた時代背景の中で、コナミはその関心をゲームという形で具現化したのである。

軽快なBGMと“氷上のワルツ”

本作の魅力を語るうえで欠かせないのが、ワルトトイフェル作曲の『スケーターズ・ワルツ』をアレンジしたBGMだ。氷の上を滑走するテーマにこれほどマッチする曲はないだろう。MSX版ではト長調、ファミコン版ではホ長調と調性が異なり、ファミコン版ではより明るく軽やかな印象を与える仕上がりとなっている。ゲーム開始と同時に流れるこの旋律が、南極の冷たい空気とペンギンくんの元気な足取りを感じさせ、プレイヤーを冒険へと誘う。単純なメロディーのループながらも不思議と耳に残り、当時の子どもたちに“氷の上を滑る音楽”という記憶を強く焼きつけた。

シンプルでありながら奥深いゲーム構造

『けっきょく南極大冒険』の基本ルールは実に単純だ。制限時間内にコースを駆け抜け、各基地に到達すればステージクリア。しかし、その道中にはさまざまな障害が待ち構えている。突然現れる氷の穴(クレバス)や滑るアザラシ、飛び出す魚、さらにはペンギン自身のスリップ。プレイヤーは左右に動いて障害を避け、時にはジャンプボタンで跳び越え、魚を取ってスコアを稼ぐ。敵キャラによってライフを失うことはないが、ミスをすると時間をロスする仕組みになっているため、テンポの維持とリズム感が攻略の鍵となる。

さらに、各基地に到達すると国旗が掲げられる演出が入り、プレイヤーは自分が“どこの国を通過したのか”を自然に把握できる。これが、単なる得点ゲームではなく「地球一周を体験する地理冒険」としての魅力を強調している要素である。

死なないゲームという優しさ

1980年代中盤のアクションゲームといえば、残機制やゲームオーバーの緊張感が付きものだった。しかし『けっきょく南極大冒険』には「ゲームオーバー=死」の概念がない。制限時間を過ぎるとリザルト画面に切り替わるだけで、ペンギンくんが命を落とすような描写は一切ないのだ。この穏やかなデザインは、子ども向けタイトルとしての方向性を明確に示しており、教育ソフトとしての性格にも合致している。結果として“誰でも遊べる”“失敗しても怖くない”という安心感が、多くの家庭での人気につながった。

コナミ初期のキャラクター文化の萌芽

『けっきょく南極大冒険』のペンギンくんは、その後コナミのマスコット的存在となる「ペン太」としても知られるようになる。のちに登場する『夢大陸アドベンチャー』(MSX、1986年)や『パロディウス』シリーズなどにも姿を見せ、コナミキャラクター史において重要なポジションを占める存在だ。その原点となったのが本作であり、ペンギンくんの表情豊かなドット絵や、ちょこまかと動くアニメーションは、当時の技術で可能な“キャラクター演出”の先駆けであった。

家庭用ゲーム機の黎明期に咲いた「癒し系」タイトル

アクションゲームが難易度を競い合っていた時代にあって、『けっきょく南極大冒険』はプレイヤーに癒しと学びを提供した稀有な存在だった。南極という非日常の舞台、可愛い主人公、穏やかな音楽、そして教育的メッセージ。これらが一体となり、“ゲーム=暴力や戦いではなく、旅と発見の楽しさを描くメディア”という新しい方向性を提示したと言える。

■■■■ ゲームの魅力とは?

単純操作が生む“心地よいテンポ感”

『けっきょく南極大冒険』の最大の魅力は、誰もが直感的に楽しめるその操作性にある。プレイヤーはたった二つのボタン――左右移動とジャンプ――だけでペンギンくんを操る。だがこの単純な構造が、氷上を滑る独特の“リズム感”を生み出しているのだ。スピードを保ちながら障害物をかわし、タイミング良くジャンプを決めるたびに、自然と身体がリズムを刻むような感覚を味わえる。プレイが進むにつれて道の起伏や障害物の配置が複雑になっていくが、ゲーム全体に流れるテンポは常に一定で、緊張と快感のバランスが絶妙に保たれている。難しすぎず、かといって単調でもない。まさに「遊びやすさ」と「中毒性」を見事に両立した設計といえる。

氷上の疾走感――擬似3Dの妙

本作は擬似3D表現を用いた“奥へ進む視点”を採用しており、当時としては非常に珍しい画面構成だった。プレイヤーは地平線の向こうに向かって走っていく感覚を味わえる。地面が次々と手前から奥へ流れていくスクロール演出が、ペンギンくんのスピードを強調し、爽快感を演出している。この奥行き表現は、後のレースゲームやラン系アクションの基礎ともいえる試みであり、コナミが当時いかに“動き”にこだわっていたかを示している。

MSX版よりも滑らかに動くファミコン版では、視覚的な迫力が増し、まるで氷上を滑っているような錯覚を起こすほどだ。特にクレバスを飛び越える瞬間や、ペギコプターで空中を浮遊しているときの映像効果は、シンプルなグラフィックながら不思議な立体感を感じさせる。ファミコン初期作品の中でも、演出の完成度の高さは群を抜いていると言える。

音楽がもたらす“南極のワルツ”体験

ゲーム音楽というジャンルが確立する前夜、コナミはすでにサウンドの力を理解していた。『けっきょく南極大冒険』では、ワルトトイフェル作曲の「スケーターズ・ワルツ」をチップチューンで再構築し、氷の上を駆けるテーマに完璧にマッチさせている。軽やかに跳ねるリズムと電子音の旋律が、氷の反射や冷たい風の音まで感じさせるようで、プレイヤーの感情を自然と盛り上げてくれる。特にファミコン版ではテンポがわずかに速く設定されており、ゲーム全体に“走り抜ける喜び”を与えている。

このBGMは、当時のプレイヤーの多くに強い印象を残した。プレイ中は常にループしているにもかかわらず、耳障りではなく、むしろ「もう一度聞きたい」と思わせる中毒性がある。後年、ゲーム音楽ファンの間では“氷上BGMの金字塔”として語り継がれるほどの完成度を誇っている。

子どもから大人まで遊べる「優しい設計」

『けっきょく南極大冒険』は、当時のファミコンゲームの中でも特に“プレイヤーに優しい”デザインが光っていた。プレイヤーキャラが死なず、ゲームオーバーが時間切れによってのみ訪れる仕様は、子どもにとってストレスが少ない。緊張感よりも、冒険を楽しむワクワク感を重視した作りになっている。この設計思想は、後の教育ソフトや「癒し系アクションゲーム」の原型となるものであり、当時のファミコン市場では異色の存在だった。

難易度曲線も秀逸だ。序盤はジャンプのタイミングさえつかめば簡単に進めるが、後半に向けて障害の出現頻度が上がり、集中力と反射神経が要求される。それでも理不尽なミスが少なく、「もう一度挑戦したい」と思わせる絶妙な設計バランスを保っている。コナミの職人気質が光るポイントだ。

教育+エンタメの融合が生んだ独自の立ち位置

本作のキャッチコピー「I love 地理」は、単なる宣伝文句ではなかった。ゴール地点で掲げられる各国の国旗は、実際に存在する南極観測基地をモデルにしており、プレイヤーは知らず知らずのうちに世界地理を学ぶ仕組みになっている。日本、アメリカ、ソ連、フランスなど、冷戦時代を象徴する国々の名前が登場する点も興味深い。プレイヤーに国際的な視野を持たせる、教育的なメッセージを含んでいたのだ。

この“学びながら遊ぶ”という発想は、当時の子どもたちに新鮮だった。多くのアクションゲームが暴力や戦闘を主題にしていた中で、『けっきょく南極大冒険』は「平和な冒険」と「知識の探求」をテーマに掲げた点で異彩を放っていた。ゲームが教育の一環になりうることを、早い段階で証明した作品と言える。

「ペギコプター」に見るゲーム性の拡張

ファミコン版で新たに追加されたペギコプターは、ゲームプレイに小さな革命をもたらした。光る旗を取ることで一定時間、空中を浮遊できるという要素は、それまでの“地上を走るだけのゲーム”に新たな奥行きを与えた。プレイヤーは空中から地面を見下ろすような視覚的変化を楽しめるだけでなく、タイムを短縮する戦略的アイテムとしても機能する。飛行中は障害物の影響を受けないため、熟練者はペギコプターを効率的に使い、最短ルートを狙うプレイスタイルを生み出した。

この“空中アクション”という要素は、後のコナミ作品『夢大陸アドベンチャー』や『パロディウス』シリーズにも受け継がれていく。すなわちペギコプターは、コナミのアクションデザイン史における萌芽的な存在でもある。

癒しと冒険の両立

『けっきょく南極大冒険』の魅力は、アクションの爽快さと同時に、どこか“癒し”を感じさせる空気感にある。氷原を滑る音、明るいBGM、ペンギンくんの丸みのあるデザイン、そして穏やかに流れるプレイ体験。どの要素をとっても攻撃的ではなく、穏やかな時間の中でプレイヤーを包み込む。これは1980年代のファミコンブームの中でも特異な感性であり、“プレイヤーにやすらぎを与えるゲーム”という新しい価値観を提示していた。

ペンギンくんというキャラクターの普遍性

彼の存在そのものが、本作の魅力の象徴である。丸い目と小さな体、ひたむきに走る姿――どんなプレイヤーにも愛される普遍的なデザインだ。言葉を発さないキャラクターでありながら、滑る、転ぶ、飛ぶといった動作ひとつひとつに感情が宿っている。彼はただのゲームキャラクターではなく、“頑張る小さな冒険者”として、多くの子どもたちの心に残った。コナミが後に展開したキャラクター文化の礎は、まさにこのペンギンくんから始まったと言っても過言ではない。

地味さゆえの“味”

発売当時、一部では“地味なゲーム”と評されることもあった。しかし、その地味さこそが本作の持つ独特の味である。激しい戦闘も爆発もない。ただひたすら走り続けるというシンプルなテーマは、プレイヤーに“無心の楽しさ”を教えてくれる。忙しい日常を離れ、氷原を駆け抜ける感覚は、今プレイしてもどこか心を癒してくれる。時代を超えて愛される所以が、そこにあるのだ。

■■■■ ゲームの攻略など

まずは“南極一周”の全体構造を理解しよう

『けっきょく南極大冒険』の目的は、主人公ペンギンくんが南極大陸に点在する各国の観測基地を巡り、時間内にゴールすることにある。ゲーム全体はコースが区切られており、各セクションの距離と障害物の配置が変化していく。最初のうちは比較的平坦で、プレイヤーに操作感を慣れさせる構成になっているが、進むにつれてクレバスの間隔が短くなり、タイミングジャンプが重要になってくる。

マップ上では、走行ルートに点在する基地が小さな旗で示される。最初の出発地点は日本の昭和基地で、そこから反時計回りに南極大陸を巡る。アメリカ、フランス、ソ連、イギリスなどの基地を順に訪れ、最終的には再びスタート地点へ戻る。この「世界一周」の構造が、本作の象徴的な魅力でもある。

ジャンプタイミングが生死を分ける

ゲーム攻略の最重要ポイントは、ジャンプボタンを押すタイミングの見極めだ。氷の穴(クレバス)は見た目よりも判定が広く、少し早めに飛ぶとギリギリで落ちることがある。逆に遅すぎると間に合わずに落下してしまう。慣れるまでは、地面の“奥行き感”に惑わされやすいが、実際の判定は画面の手前寄りに設定されているため、「やや早め」のジャンプが安全だ。

特に連続するクレバス地帯では、一定のリズムでボタンを押す“リズムジャンプ”が有効。ペンギンくんの速度が落ちるとジャンプ距離も短くなるため、基本的には常に一定速度を保つのがコツだ。滑って減速した際には、左右移動を軽く入力して勢いを取り戻そう。

アザラシの動きはパターン化されている

コース上に出現するアザラシは、序盤では単体、後半では複数同時に登場する。彼らは規則的な動きを繰り返しており、出現位置とタイミングを覚えれば安全に回避できる。特に連続で登場するエリアでは、あえてスピードを少し落としてタイミングを調整するのがポイントだ。焦って突っ込むと衝突し、タイムロスになる。 なお、アザラシとの接触によって“ミス”にはならないが、一定時間足が止まり、スコアも減少するため、できるだけ避けるのが理想的だ。

ペギコプターの使いどころを見極めよう

ファミコン版の特徴であるペギコプターは、攻略上の大きな助けとなる。光る旗を取ることで発動し、一定時間、ペンギンくんがふわりと空中を浮遊する。この間はクレバスもアザラシも完全に無効化できるが、制限時間は短い。効果的な使い方は、障害が密集するエリアでの使用だ。特に終盤の“多段クレバスゾーン”ではペギコプターがあれば一気に突破できる。 また、飛行中でも左右移動は可能だが、浮遊高度を維持するにはジャンプボタンを小刻みに押す必要がある。押しっぱなしだとすぐに下降してしまうため、リズミカルな連打がコツ。慣れてくると“空中ダッシュ”のように連続移動が可能になり、上級者プレイではタイム短縮の鍵にもなる。

スコア稼ぎの極意――魚と旗の取り方

『けっきょく南極大冒険』では、ステージクリアのタイムだけでなく、スコアも重要な要素だ。特定の地点で飛び出す魚をジャンプして取ることでボーナス点が加算され、またコース上に立つ旗を回収することでも得点が入る。特に旗は“光るタイプ”が高得点であり、ペギコプター発動のチャンスにもつながる。 上級者は、コースの構造を完全に記憶して、魚の出現位置と旗の配置を把握している。1周ごとにパターンが固定されているため、覚えればスコアアタックが格段に楽になる。スコアランキングを意識してプレイする場合、タイムを少し犠牲にしてでも“光る旗を取る”ことが基本戦略となる。

タイムマネジメントの重要性

本作にはライフ制がなく、代わりに制限時間が設けられている。時間切れになるとステージクリア扱いにはならず、次の基地に進めない。したがって、障害物を避けるだけでなく、いかに時間をロスしないかが攻略のカギとなる。ジャンプの失敗やアザラシとの接触は数秒のロスに直結するため、全体としては“テンポを崩さない走り”が理想だ。

中盤以降はコースが長くなり、残り時間がギリギリになることも多い。その際は、旗を優先してペギコプターを活用し、短距離を浮遊でカットしていく。加えて、氷上のスリップ挙動を利用して、左右移動を最小限に抑えると速度を維持できる。プレイヤーがリズムを刻むように動ければ、自然とタイムに余裕が生まれる。

障害物の配置を“音”で覚えるテクニック

ファミコン版では、障害物の出現と同時に特有の効果音が鳴る。これを活用すると、画面外から近づくクレバスの存在を早めに察知できる。とくに連続地帯では、音を頼りに“次のジャンプタイミング”を事前に予測するのが上級者のやり方だ。映像よりも音を重視するプレイは、当時からスピードランナーの間でよく使われたテクニックである。

ステージごとの難所と攻略法

序盤の日本~アメリカ基地間は、チュートリアル的な構成で難易度は低い。ここではジャンプ操作に慣れることを重視しよう。中盤のソ連基地付近からは、クレバスが連続し、アザラシの出現も多くなる。ジャンプ直後にアザラシがいる配置が頻出するため、飛び越えた直後にすぐ左右入力で回避する癖をつけたい。 終盤のフランス~イギリス間は本作最大の難関で、連続ジャンプ+魚+旗の複合エリア。焦るとタイミングを見失うため、あえてスピードを一瞬緩めてリズムを立て直すのがポイントだ。終盤にペギコプターを温存できていれば、一気に抜けることもできる。

裏技・隠し要素

『けっきょく南極大冒険』には、実は小さな裏要素も存在する。例えば、特定のスコアに達した状態でゴールすると、通常とは違う国旗演出が出る場合がある。また、一部のバージョンでは“ペギコプター発動中にジャンプボタンを連打し続けると、通常よりも長く浮遊できる”という小技が確認されている。 また、スコアが一定以上に達すると、ステージの旗の点滅速度が変化し、次回プレイ時に“高難度ループモード”になるという噂もファンの間で語られていた。実際にはハードウェアの処理誤差による偶発的現象である可能性が高いが、こうした“隠しネタ”が多くの子どもたちの会話の種になっていたのは事実だ。

スピードラン攻略のコツ

最短タイムを目指すプレイヤーは、以下の3点を意識すると良い。 ①ジャンプ後の着地タイミングを最速化する(押しっぱなしを避け、地面との接触を最小限に) ②ペギコプターは障害が密集する中盤で使用し、終盤は滑走のみで時間短縮 ③旗の取りすぎに注意し、最短ルートをキープ 特に最後の項目は重要で、旗の回収モーション中も微妙に速度が落ちるため、スコアよりもタイムを優先する場合は、光る旗だけに絞るのがセオリーだ。

攻略の面白さは“完璧なリズム”にある

『けっきょく南極大冒険』は、単なる反射神経ゲームではない。テンポを崩さず、氷上をリズムよく駆け抜ける感覚が上達の証だ。まるで音楽ゲームのように、ジャンプ、回避、着地のリズムがぴたりと合う瞬間――そのとき、プレイヤーはまさに“氷上を踊るペンギン”となる。攻略の究極は、すべての動作が音楽と一体化する瞬間を感じ取ることにある。

■■■■ 感想や評判

発売当時――「可愛いけど地味」な印象

1985年に『けっきょく南極大冒険』が発売された当時、ファミリーコンピュータ市場は急成長の真っただ中にあった。『スーパーマリオブラザーズ』のような派手な横スクロールアクションや、『エキサイトバイク』『アイスクライマー』といった新機軸タイトルが次々と登場していた時期である。そのため、本作の第一印象は“地味”という評価が目立った。 雑誌『ファミコン通信』(後のファミ通)などでも、「教育的なコンセプトは面白いが、見た目の派手さには欠ける」と評されることが多かった。 しかしその一方で、「短時間で遊べる手軽さ」「子どもが夢中になれる可愛らしさ」を評価する声も多く、家庭向けタイトルとして一定の支持を得た。特に低年齢層のプレイヤーからは、“初めて遊んだゲーム”として記憶に残っているという意見も少なくない。

「癒し系ゲーム」の先駆けとしての存在

当時の多くのアクションゲームは、敵を倒し、ゴールを目指す緊張感が主軸だった。そんな中で『けっきょく南極大冒険』は、敵を攻撃することが一切なく、ペンギンくんがただ走るだけという非常に穏やかな内容だった。そのため、「戦わないアクションゲーム」という点で新鮮だと感じるプレイヤーも多かった。 特に当時の親世代からは、「小さな子どもでも安心して遊ばせられるゲーム」として好感を持たれていたという。教育的要素を盛り込んだ“ソフトな冒険”というテーマは、のちの“癒し系ゲーム”の原型ともいえる。『けっきょく南極大冒険』が発売された1985年は、ファミコンが家庭内の共通の娯楽として定着し始めた頃であり、家族全員で楽しめるゲームという評価が広がった。

コナミファンの間での独自の地位

コナミ作品の中で『けっきょく南極大冒険』は、派手な人気作『グラディウス』や『ツインビー』とは異なる“静かな名作”として扱われる。 後年のコナミファンの中には、「この作品があったから今のコナミキャラクター文化がある」と評する者も少なくない。ペンギンくんが後の『夢大陸アドベンチャー』(MSX)や『パロディウスだ!』シリーズに登場したことで、“コナミユニバース”の象徴的キャラクターとして再認識されたからだ。 その意味で、『けっきょく南極大冒険』は単なる子ども向けゲームではなく、後の作品群の礎を築いた“コナミDNAの源流”として語られることが多い。

ゲーム雑誌・攻略本での評価

発売当時のゲーム誌レビューでは、グラフィックと音楽の完成度が高く評価されていた。 『マイコンBASICマガジン』1985年6月号では、「ファミコン移植によってMSX版よりもスピード感と滑らかさが増した」「スケーターズワルツの音楽がプレイ体験を印象的にしている」と好意的に評されている。 一方で、「ステージ構成に変化が少なく、長時間遊ぶと飽きやすい」「教育的メッセージが強く、アクション性を求める層には物足りない」という声もあった。 総じて、“万人向けの優しいタイトル”という評価で落ち着いており、当時のファミコンソフトの中では“入門編”的なポジションを担っていた。

プレイヤーたちの思い出

当時のプレイヤーが語る思い出には、どこかノスタルジックな響きがある。 「ペンギンくんの走る姿がかわいくて、何時間でも見ていられた」 「ワルツのBGMを聞くと、子どものころの冬の空気を思い出す」 「難しくないけど、なんとなくずっと遊んでしまう」 ――そんな感想が多く見られる。 本作は、プレイヤーに“競う楽しさ”ではなく、“旅する楽しさ”を与えた稀有な作品だった。激しい達成感や勝利の快感ではなく、ただ氷原を駆け抜ける心地よさ。それが記憶に残っているのだろう。

地味だからこそ「思い出の中で輝く」

後年、プレイヤーの間では「子どものころは地味だと思っていたが、今やってみると不思議と落ち着く」という声が多い。 『けっきょく南極大冒険』のようなゲームは、派手な演出や複雑なシステムに慣れた現代プレイヤーにとって、逆に新鮮に感じられるのだ。単純明快で、プレイ中にストレスがない。氷の白と青だけの画面構成が、どこか“デジタル瞑想”のような効果を生む。現代の「癒しゲー」「作業ゲー」の原点として、本作を再評価する声も少なくない。

現代のレトロゲームファンによる再評価

近年、YouTubeやブログなどでレトロゲームの魅力を紹介するコンテンツが増えたことで、『けっきょく南極大冒険』も再び注目を浴びている。 「当時としては画期的な3D視点アクション」 「BGMの完成度が高く、チップチューンとしても秀逸」 「教育要素を持ちながら遊べるという点がすばらしい」 といったコメントが多く寄せられている。特に海外のレトロゲーマーからは、「教育目的の日本ゲームの先駆け」として興味深く取り上げられている。英語圏では “Antarctic Adventure” のタイトルで知られ、MSX版ともどもコナミ初期作品の代表格として語られている。

ゲーム音楽ファンからの熱い支持

音楽面でも、本作は独特の存在感を持っている。ワルトトイフェルの「スケーターズ・ワルツ」をベースにしたBGMは、ファミコン音源の特性を活かして繊細にアレンジされており、ゲーム音楽の原点の一つとして今でも人気が高い。 ファンの間では「ファミコン版のホ長調の響きが心地よい」「あの曲を聴くと、冬の静けさを思い出す」と語られることも多い。実際、コンサートやCD化企画で取り上げられたこともあり、ノスタルジックな旋律として愛され続けている。

教育的価値の再認識

現代では“エデュテインメント”という言葉が広く知られているが、その走りともいえるのが本作だ。プレイヤーが自然に世界地理に触れるという設計は、今の時代に見ても先進的であり、「ゲームが教育になり得る」ことを証明した事例として語られる。特に、国旗や基地名を覚える構造は、現代の“学習型ゲーム”に通じる要素を多く含んでいる。

懐古と尊敬が混ざり合う名作

総合的に見ると、『けっきょく南極大冒険』は派手さではなく、優しさで記憶されるゲームである。 多くのファンが「思い出補正ではなく、今遊んでも楽しい」と感じる理由は、完成されたテンポと、優れた音楽、そしてペンギンくんの愛らしさが普遍的だからだ。 ファミコン文化の黎明期において、“誰も傷つけず、ただ楽しい冒険を描く”という思想を体現した希少な作品。それが、本作に対する長年の高評価につながっている。

■■■■ 良かったところ

誰にでも遊べるシンプル設計と安心感

『けっきょく南極大冒険』の最も称賛された点は、子どもから大人まで誰もがすぐに遊べるわかりやすさにある。操作は左右移動とジャンプだけ。ボタン数が少なく、ルールも単純で、説明書を読まなくても直感的にプレイできる。この手軽さが当時のファミコン市場で高く評価された。 特に、当時は「難しすぎて子どもがクリアできないゲーム」が多かった中で、本作は“ゲームオーバーにならない優しさ”を備えていた。ペンギンくんがクレバスに落ちても命を落とすことはなく、単に時間を失うだけ。リセットすればすぐに再挑戦できる。この“死なない設計”が安心感を与え、親子で一緒に楽しめるタイトルとして家庭に定着した。

氷原を駆け抜ける爽快なテンポ

氷の上を滑るように走るペンギンくんの動きは、ファミコン黎明期における「スピード感の表現」として非常に洗練されていた。滑らかなスクロール、擬似3Dによる奥行き表現、そして一定のテンポで流れるBGMが一体化して、まるで自分が氷上を滑っているような感覚を味わえる。 この“滑走感”は、当時の子どもたちに強烈な印象を残した。「ただ走っているだけなのに楽しい」という感覚を作り出すのは非常に難しい設計だが、本作はそのバランスを完璧に実現している。いわば“操作感覚が楽しいゲーム”としての理想形だ。

音楽の完成度――スケーターズ・ワルツの魔法

ファミコン音源で奏でられる「スケーターズ・ワルツ」は、単なるBGMを超えて作品全体の印象を決定づけている。軽やかで明るく、それでいてどこか哀愁を感じさせる旋律。氷原の白さと冷たさを音で表現するような見事なアレンジである。 ファミコン版ではMSX版のト長調からホ長調に変わり、よりきらびやかな印象に仕上げられた。音の響きが広がることで、雪原を渡る風のような立体感が生まれている。多くのプレイヤーが「BGMを聴くだけで南極の空気を感じる」と語るほど、印象的なサウンドだ。 音楽と操作が融合したとき、プレイヤーは“氷上のワルツを踊るような感覚”に包まれる。音楽面の完成度は、当時のファミコン作品の中でも群を抜いていた。

ペンギンくんのキャラクター性とアニメーション

ペンギンくんのデザインは、子ども心をつかむ絶妙な可愛さを持っている。丸い体に短い足、懸命に走る姿――シンプルなドット絵でありながら、生命感がある。滑る、転ぶ、飛ぶといった動きが細かく描かれており、プレイヤーは自然と感情移入してしまう。 特に、ペンギンくんが障害物にぶつかったときに「転げる」ように動く仕草は、当時のファンにとって忘れられない光景だった。敵を倒すことも、派手な演出もないのに、彼の動きだけで物語が生まれている。後の『夢大陸アドベンチャー』や『パロディウス』シリーズでも再登場し、“コナミの癒し系キャラクター”として愛され続けた理由がここにある。

教育的メッセージの温かさ

『けっきょく南極大冒険』は、ただのアクションゲームではなく“地理を学べる教育的ソフト”という側面も持っていた。プレイヤーが到達するたびに掲げられる国旗は、南極に実在する各国の観測基地を表しており、子どもたちは自然と世界の国々を覚えることができた。 この“遊びながら学ぶ”仕組みは、1980年代にして非常に先進的だった。戦いや破壊ではなく、“学びと冒険”をテーマにした作品は稀有であり、「I love 地理」というキャッチコピーに象徴されるように、ゲームを通じて知識を得る喜びを提案していた。 子どもが遊び、親が安心し、教育者が評価する――そんな三方向から好意的に受け入れられたゲームは、当時でも珍しかった。

ペギコプターによる自由度の高さ

ファミコン版で新たに追加されたペギコプターは、ゲームプレイに新鮮な風を吹き込んだ。空中を自由に浮遊できるアイテムとして、単調になりがちな滑走に“変化”を与えている。 プレイヤーが空中に舞い上がった瞬間、視界が広がり、障害物の心配から解放される。その短い時間が、プレイヤーに“飛ぶ楽しさ”を感じさせるのだ。ペギコプターを使いこなすと、難所をスマートに抜ける快感を味わえる。この「地上+空中」の二層構造が、シンプルなゲームに深みを与えている。

ストレスを排したゲームデザイン

ゲームオーバーが存在しない、優しい設計も高く評価されている。制限時間はあるが、失敗しても命を落とすわけではない。焦りを感じず、何度でも挑戦できる。特に小さな子どもやゲーム初心者にとって、この設計は“遊ぶことそのものを楽しむ”体験につながった。 このようなストレスの少ないデザインは、今の「カジュアルゲーム」や「癒し系タイトル」に通じる考え方であり、時代を先取りしていたともいえる。

家庭で楽しめる“平和な冒険”

1980年代の多くのゲームが「敵を倒す」「ステージを制覇する」ことを目的にしていた中で、『けっきょく南極大冒険』は一貫して“平和な旅”を描いた。氷の上を走るだけという構成にもかかわらず、プレイヤーの心に静かな充足感を与える。 家族で遊んでいても誰かが怒らない。対戦で負けても喧嘩にならない。ペンギンくんが頑張って走る姿を見て、家族全員が応援する――そんな“家庭の風景”が生まれた。 本作が発売された1985年という年は、家庭用ゲームが“個人の娯楽”から“家族の娯楽”へと広がっていった時期であり、その象徴的なタイトルの一つがこのゲームだった。

グラフィックと色彩設計の美しさ

白と青を基調にした画面は、一見シンプルだが、色の配置とコントラストが極めて巧みだ。 南極の冷たい空気、遠くの地平線、雪原の陰影――限られたドットとパレットの中で、コナミのグラフィッカーたちは“寒さ”と“静けさ”を描き出している。特に地平線のグラデーションは当時としては驚くほど滑らかで、背景の繊細さに感動したプレイヤーも多い。 派手な色を使わない代わりに、清涼感と透明感を重視した画面構成は、今見ても美しい。

プレイヤーへの思いやりが感じられる構成

『けっきょく南極大冒険』をプレイして感じるのは、作り手の“優しさ”だ。ゲームがプレイヤーを試すのではなく、励ますように導いてくれる。 転んでも、時間切れでも、責めるような演出は一切ない。失敗を恐れずに挑戦できる。その体験が、「ゲームって楽しいな」という原初的な感情を呼び覚ます。 多くの人がこの作品を“原点”と呼ぶのは、単に昔の名作だからではなく、そこに“作り手の温かい意図”を感じるからだろう。

■■■■ 悪かったところ

単調になりやすいゲーム構成

『けっきょく南極大冒険』で最も多く指摘された欠点は、「ゲーム展開が単調になりやすい」という点である。基本的なルールは、ペンギンくんを左右に動かしてクレバスやアザラシを避けながらゴールを目指すというもの。それ以上でも以下でもなく、プレイヤーができるアクションが少ない。 最初の数分は新鮮で楽しいが、数十分遊んでいると、障害物の配置やリズムに慣れてしまい、変化に乏しく感じられることが多かった。 ファミコン初期という制約もあり、ステージ構造に劇的な変化を加えることが難しかったのだが、それでも「もう少しバリエーションがほしかった」という声は当時から多かった。

敵やギミックの少なさによる飽き

他のアクションゲームに比べて、登場する障害やキャラクターの種類が極端に少ない点も批判の的となった。アザラシ、クレバス、魚――主な要素はこの三つに限られており、終盤に進んでも新しい敵が出てこない。そのため「後半に入っても変化が感じられない」という印象を持つプレイヤーが多かった。 同時期の『マリオブラザーズ』や『ロードランナー』が、ステージごとにギミックや敵の配置が変化する“進化型アクション”として評価されていたのに対し、『けっきょく南極大冒険』は繰り返し構造が強く、“一本調子”という評価を受けることもあった。

教育ソフトゆえの難易度の低さ

本作は教育的意図を持つタイトルであり、誰でも遊べるように設計されている。その結果として「歯ごたえがない」「簡単すぎる」と感じたプレイヤーも少なくなかった。特にアクションゲームに慣れた層からは、「ペンギンくんが死なないため緊張感がない」「上達の実感を得にくい」との声が上がった。 ゲームオーバーのない仕様は優しさでもあり、同時に“緊迫感の欠如”でもあった。長時間プレイする動機づけが弱く、スコアアタック以外の目的を見いだしにくい点は、構造的な弱点として残った。

MSX版との比較での評価の差

『けっきょく南極大冒険』はもともと1983年にMSXで発売されており、その完成度が高かったため、ファミコン版には“比較のハードル”が存在した。MSX版のファンの中には、「ファミコン版はスムーズだけど味が薄い」と評する人も多かった。 MSX版では、若干粗いが“手作り感”のある画面と、チープながら味のあるBGMが特徴だった。それに対し、ファミコン版は滑らかで明るくなった反面、「雰囲気が軽くなった」「教育的メッセージよりもゲーム寄りになった」という印象を与えた。 また、MSX版で好評だった“素朴な冒険感”が薄れたという指摘もあり、シリーズファンの間では意見が分かれた。

リプレイ性の乏しさ

プレイヤーが何度も遊びたくなる仕掛け――たとえばステージごとのスコアボーナス、隠しルート、ボス戦など――がほとんど存在しないことも弱点のひとつだ。 南極を一周すれば一応の達成感はあるが、それ以降はスコア更新くらいしか目的が残らない。周回プレイでは敵配置もほぼ変化せず、ループ構造も淡々としている。ゲームとしての“挑戦する面白さ”より、“気分転換として遊ぶ手軽さ”が前面に出ていたため、当時のハードコアゲーマーには物足りなかった。

演出面での地味さ

1985年当時、ファミコンでは『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼルダの伝説』といった“冒険を演出するゲーム”が登場し始めていた。 その中で『けっきょく南極大冒険』は、オープニングもエンディングも非常に簡素で、物語的な演出がほぼ存在しなかった。「ゲームとしての完成度は高いが、ドラマ性がない」「盛り上がりに欠ける」という意見が多かった。 ペンギンくんの旅に物語的背景があれば、さらに感情移入できたかもしれない――そんな“惜しい”評価も見られる。

サウンドの繰り返しによる疲労感

BGM「スケーターズ・ワルツ」は非常に印象的だが、ゲーム全編を通してほぼ同じ曲が流れ続けるため、長時間プレイすると“ループ疲れ”を感じる人もいた。 当時は容量制限が厳しく、複数のBGMを収録することが難しかったが、それでも「もう一種類くらい欲しかった」という声は根強い。 とはいえ、これは“名曲すぎるがゆえの弊害”でもあり、逆に“この曲しか思い出せないほど印象的だった”という評価も存在する。

ストーリーや目的の曖昧さ

本作には明確なストーリーがなく、「なぜペンギンくんが南極を一周するのか」という動機づけが薄い。 教育ソフトとしての意図は理解できるが、プレイヤーに物語的動機がないため、ゴールした瞬間の達成感がやや弱い。現代の基準で見れば、“ミッションや目的を視覚的に提示するUI設計”が足りなかったとも言える。 もっとも、当時は物語性よりも“遊びの体験そのもの”を重視する時代であり、この点は時代背景による制約ともいえる。

プレイヤー層の評価の分かれ方

興味深いのは、評価が世代やプレイスタイルによって大きく分かれたことだ。子どもや初心者にとっては「ちょうどいい難易度で楽しい」ゲームだったが、上級者からは「やり込み要素が少ない」「すぐに飽きる」との指摘が多かった。 この“二極化”は、教育的なコンセプトを持つタイトルでは避けがたい現象であり、結果として本作の商業的評価を少し曇らせた側面もある。

南極という舞台の制約

リアリティを重視した舞台設定が、逆に表現の幅を狭めたという意見もある。南極という環境上、背景の色調はほとんど白と青で統一され、景観に変化を出しにくかった。そのため、ビジュアル的な刺激に欠け、“見た目が単調”という評価につながった。 とはいえ、制約の中で風や雪の動きを巧みに演出していた点は、今にしてみれば開発陣の努力がうかがえる部分でもある。

ペギコプターのバランス調整

ペギコプターは便利なアイテムだが、発動時間が短く、使いどころを誤ると効果を十分に発揮できない。特に初心者は「せっかく取ってもすぐ終わる」と感じがちだった。 逆に熟練者にとっては“使えば簡単にクリアできてしまう”という調整の甘さもあり、アイテムバランス面での不満も見られた。この点については、後続作品『夢大陸アドベンチャー』でより洗練されたバランスが実現されている。

総合的に見た“惜しさ”

『けっきょく南極大冒険』の悪い点は、決して致命的ではない。むしろ“あと一歩で名作の上位に届く”という惜しさが残る。 アイデア、操作性、音楽、教育的メッセージ――どれも優れているが、それらを結びつける“ドラマ性”や“長期的モチベーション”が不足していた。 それでも多くのプレイヤーが今も本作を覚えているのは、短所を上回る“温かみ”があるからだ。完成度は高いが地味。だが、その地味さこそが『けっきょく南極大冒険』の個性であり、弱点が魅力に転じた稀有な例といえる。

[game-6]■ 好きなキャラクター

ペンギンくん ― 南極を駆ける小さな冒険者

『けっきょく南極大冒険』の主人公であり、コナミ初期の代表的キャラクターでもある「ペンギンくん」。彼は単なるプレイヤーキャラではなく、“挑戦と努力の象徴”として多くのプレイヤーに愛された存在である。 言葉もなく、表情の変化も限られたドット絵の中で、彼の“生きている感”は驚くほど豊かだ。懸命に走り続ける姿、氷の穴に落ちたときの小さな動揺、旗を取って小さく喜ぶような動作――その一つ一つが、1980年代の子どもたちにとって心を掴むものだった。 プレイヤーがコントローラーを握り、画面の彼を動かすとき、誰もが心の中で「がんばれ、ペンギンくん!」と声をかけていたのではないだろうか。彼は敵を倒すヒーローではなく、地道に前へ進み続ける努力家。だからこそ親しみやすく、いつの間にか応援したくなるのだ。

「無口なキャラ」が生んだ共感

ペンギンくんは、セリフも表情のアップも一切ない。それでもプレイヤーの感情を動かす。 その理由は、彼の“動き”にある。滑る、転ぶ、飛ぶ――これらの小さなモーションが人間的なリアリティを感じさせる。クレバスに落ちる瞬間の慌てた動き、ペギコプターで空を舞うときの軽快な姿勢。どのシーンにも、「一生懸命さ」が滲み出ている。 この“言葉のないキャラクター性”は、後のコナミ作品――たとえば『パロディウス』シリーズでのペン太、『夢大陸アドベンチャー』での再登場――にも受け継がれていく。喋らない、戦わない、けれど印象に残る。ペンギンくんはその先駆者だった。

ペギコプターで飛ぶ姿に夢を見た

ファミコン版で登場したペギコプターは、ペンギンくんに「空を飛ぶ」という自由を与えた。このアイテムを取った瞬間、画面の中の彼が小さなプロペラでふわりと浮き上がる。 子どもたちはこのシーンに“夢”を見た。南極の広大な大地から解き放たれ、空を飛ぶペンギン――現実では飛べない鳥が、ゲームの中では空を駆ける。これは小さな奇跡のような演出だった。 ペギコプターを取った瞬間のBGM変化や、浮遊中の軽やかな操作感も相まって、「ペンギンくんが本当にうれしそうに見える」と語るファンも多かった。彼の姿は、プレイヤーに「努力すれば空だって飛べる」という象徴的なメッセージを与えていたのかもしれない。

敵ではなく“仲間”のような存在――アザラシ

本作に登場するアザラシは、一応ペンギンくんの行く手を阻む障害物として設定されているが、プレイヤーの多くは彼らを「敵」としてではなく、“氷上の仲間”のように感じていた。 なぜなら、アザラシたちは攻撃をしてくるわけでもなく、ただのんびりと氷の上を横切っているだけだからだ。 ぶつかってもペンギンくんが倒れるわけではなく、少しだけスリップして時間をロスする程度。そのゆるやかな関係性が、ゲーム全体の“平和な空気感”を作っている。 中には、「アザラシにぶつかると、ペンギンくんが転んで笑ってるように見える」という感想もあった。 つまり、アザラシは“失敗を責めない優しい存在”。敵でありながら敵ではない――本作の穏やかさを象徴する存在なのだ。

飛び出す魚たち ― 氷の下の命

ゲーム中にランダムに飛び出してくる魚たちは、単なるスコアアイテムではなく、“南極の命の象徴”としてプレイヤーに印象を残した。 突然、氷の隙間からピョンと跳ね上がり、空中でキラリと光る。ジャンプでタイミングよく取るとスコアが上がるが、失敗してもペナルティはない。この“ちょっとした幸運”のような要素が、プレイヤーの心を和ませた。 ある意味で、魚たちはこのゲームにおける“ご褒美キャラクター”だった。南極の静けさの中で突然現れる彼らの動きは、ゲームのリズムを変えるアクセントでもあり、ちょっとした癒しの瞬間を演出していた。

旗――静かなる達成の証

『けっきょく南極大冒険』の特徴的な演出のひとつが、ステージクリア時に掲げられる国旗である。 これを単なる背景ではなく“キャラクター”と見るファンも多い。なぜなら、ペンギンくんがどんなに頑張って走っても、最後に迎えてくれるのはこの旗だからだ。 旗は言葉を発さないが、プレイヤーの努力を無言で称えてくれる存在。国ごとに違う色と模様を持ち、それぞれが小さな個性を持っている。 ゲームの中で旗が翻る瞬間、プレイヤーの心にも小さな達成感が芽生える――それは、ペンギンくんだけでなく、プレイヤー自身への「よく頑張ったね」というご褒美のようでもある。

クレバス――敵ではなく“試練”

多くのプレイヤーにとって、氷の穴(クレバス)は最大の難所であり、同時に印象深い存在だった。 クレバスに落ちてもゲームオーバーにはならないが、時間を失う。つまり、彼らは“罰”ではなく“成長のための試練”なのだ。 クレバスを飛び越えるたびに、プレイヤーはジャンプのタイミングを覚え、ペンギンくんの動きに慣れていく。 失敗するたびに少しずつ上達していくプロセス――それこそがこのゲームの醍醐味であり、クレバスという存在はその象徴だった。 多くのファンが「穴を飛び越える感覚が気持ちいい」「あの緊張感が好きだった」と語るのも、単なる障害ではなく“成長の手応え”を感じさせる存在だったからだ。

ファンの間での“ペン太”という愛称

後年、コナミの作品群に再登場したこのペンギンキャラは“ペン太”と呼ばれるようになった。 『夢大陸アドベンチャー』では冒険の舞台を南極から世界中に広げ、より多彩な表情を見せた。『パロディウス』シリーズではシューティングゲームに登場し、可愛さとコミカルさを併せ持つ存在として人気を集めた。 このように、ファンの間では「ペン太=南極大冒険のペンギンくん」という共通認識が生まれ、コナミの“癒し枠キャラクター”として定着した。 今でもSNSやレトロゲームの掲示板などでは、「ペン太が一番最初に活躍したのは南極大冒険だったね」と語るファンが絶えない。小さなドット絵から始まったキャラクターが、時を越えて多くの人に愛され続けているのだ。

キャラクターに物語を感じる設計

『けっきょく南極大冒険』にはセリフやカットシーンは存在しない。それでも、プレイヤーはペンギンくんの旅を通じて一つの物語を感じる。 氷原を走り、障害を避け、国旗を掲げてまた走る――この繰り返しが、まるで人生の縮図のように見えると語る人もいる。 クレバスは試練、アザラシは誘惑、旗は目標。ペギコプターは努力の報酬。そう考えると、このゲームには明確なドラマが隠されている。 ペンギンくんは無言のまま、プレイヤーに「一歩ずつ進むことの大切さ」を教えてくれていたのかもしれない。

キャラクターが残した“癒し”の系譜

今日のゲーム文化では、ゆるキャラや癒し系デザインが数多く存在する。その原点をたどると、『けっきょく南極大冒険』のペンギンくんに行き着くといっても過言ではない。 彼はプレイヤーに戦いではなく「旅」と「成長」を経験させ、敵ではなく“自然と共存する冒険”を描いた。 その穏やかさ、優しさ、ユーモアは、後の日本的ゲームデザイン――たとえば『どうぶつの森』や『塊魂』などの感性にも通じている。 ペンギンくんは、戦わない勇者として、静かな伝説を築いたのである。

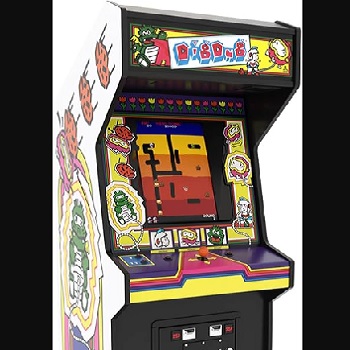

[game-7]■ 中古市場での現状

発売から約40年――いまも残る“南極の記憶”

1985年に発売された『けっきょく南極大冒険』は、40年近くが経過した今でも中古市場で一定の流通が見られるタイトルである。 ファミリーコンピュータの黎明期を代表する作品の一つとして、コレクターからの需要が根強い。特にコナミの初期タイトル群は企業ロゴやパッケージデザインの変遷が楽しめるため、「時代を物語る資料」としても人気が高い。 本作は、決して高額レアソフトではないが、その“歴史的立ち位置”と“可愛らしいパッケージアート”によって、安定した取引が続いている。

ヤフオク!での取引動向

オークションサイト「ヤフオク!」では、ファミコン用カートリッジとしては比較的流通量が多いタイトルに分類される。 2025年現在の相場では、状態によりおおよそ 2,000円~3,800円 前後が主流だ。 – カートリッジのみ(箱・説明書なし)……1,500~2,000円程度 – 箱付き良品(スレあり)……2,200~2,800円程度 – 完品(箱・説明書・内袋あり、ラベル退色なし)……3,000~3,800円前後 入札数は比較的安定しており、特に外箱の色あせが少ないものや説明書の折れがないものは即決価格で落札される傾向が強い。 また、1985年当時の「KONAMI」ロゴが角ばった旧タイプである初版パッケージは、デザイン面で人気があり、マニアの間では“前期版”として扱われることもある。こうした初版品は4,000円を超える落札例も見られる。

メルカリでの販売状況

フリマアプリ「メルカリ」では、出品数が常に一定しており、ほぼ毎週のように新たな取引が発生している。 価格帯は 1,800円~3,200円 が中心で、出品者のコメント内容や写真のクオリティによって売れ行きに差が出る傾向がある。 「箱付き・動作確認済・即購入可」と明記された出品は人気が高く、2,800円前後で短期間に売れている。 逆に、ラベルに日焼けや退色があるものは1,500円程度まで値下がりするが、「ノスタルジー目的」「ディスプレイ用」として購入するユーザーも多く、一定の需要が保たれている。 メルカリでは、女性コレクターやレトロ雑貨ファンが“可愛いパッケージ”目的で購入する例もあり、純粋なゲーム市場以外でも評価されている点が特徴的だ。

Amazonマーケットプレイスでの傾向

Amazonでは、出品価格がやや高めに設定されていることが多い。 2025年時点での中古販売価格は 3,000円~4,800円前後 が主流。 「Amazon倉庫出荷」「動作保証あり」「写真付き説明書完備」などの条件が付いた商品は、安心感から高値でも購入される傾向がある。 また、海外版タイトル “Antarctic Adventure” として出品されているMSX版やNES互換カートリッジが混在しており、初心者が間違って購入するケースも報告されている。 ファミコン版の純正カートリッジを探す際は、タイトル表記と販売元表記「コナミ株式会社」を必ず確認するのがポイントだ。

楽天市場での販売状況

楽天市場では、主に中古ゲーム専門店が出品しており、販売価格は 2,500~4,000円前後。 店舗によっては動作確認済み保証がつく場合も多く、コレクターというより“実際にプレイしてみたい”ユーザーが購入している。 特に「懐かしの名作特集」などのセール期間中には在庫が一時的に消えることもあり、一定の人気を保っている。 外箱の保存状態が良い商品には「展示用」や「プレゼント用」としての需要もあり、レトロブームの再燃とともに緩やかに価格が上昇傾向にある。

駿河屋での価格推移

中古ゲームの老舗「駿河屋」では、状態別の査定が明確で、購入と買取の両方が活発に行われている。 2025年時点では以下のような価格で推移している: – 箱・説明書なし(カートリッジのみ)……約1,700円前後 – 箱付き良品(多少のスレ)……約2,800円前後 – 完品美品……約3,200~3,500円 なお、在庫切れになることも多く、入荷情報を通知登録しているユーザーもいるほど人気が安定している。 また、駿河屋では本作を“教育系ソフト”のカテゴリーにも登録しており、他のアクションゲームとは異なる位置づけで販売している点が興味深い。

プレミア化はしていないが“安定需要”がある理由

『けっきょく南極大冒険』は、レアソフトのような高額取引はほとんど見られない。しかし、常に一定の需要が続いている。それは本作が「入門ソフト」「癒し系タイトル」として唯一無二の存在だからだ。 高難度の人気作とは異なり、“遊びやすく、懐かしく、飾っても可愛い”という三拍子がそろっている。 また、コナミ初期の歴史的作品としてもコレクターに重宝され、他のタイトル――『ツインビー』『夢大陸アドベンチャー』『パロディウスだ!』など――と並べて飾ることで“ペンギンくんコレクション”を形成するファンもいる。 つまり、価値は価格よりも“感情”に基づくものなのだ。

状態が価格に直結する中古特性

本作はファミコン初期特有の“白地+カラーロゴ”のシンプルなラベルデザインであるため、日焼け・黄ばみが非常に目立ちやすい。 外箱も淡い青色ベースのため、紫外線による退色や擦れ跡が多く見られる。これにより、状態の良いものほど希少価値が高まっており、特に「パッケージの青が鮮やかに残っている個体」は高値で取引される。 また、説明書の紙質も薄いため、折れやすく、完品の中でも“説明書が真っ白で折れ跡がないもの”はコレクター評価が高い。

海外市場での評価

『けっきょく南極大冒険』は海外では“Antarctic Adventure”として知られ、MSX版が欧州を中心に高い人気を誇った。その影響で、ファミコン版も北米やヨーロッパのレトロゲーム市場で一定数取引されている。 特に海外コレクターの間では、「日本版ファミコンソフトの美しいデザインパッケージ」として評価が高く、eBayなどでは 30~50USD(約4,500~7,000円) のレンジで取引されることもある。 レトロ文化を重視する海外コレクターにとって、“戦わないアクション”というコンセプトは独特で、日本的なゲームデザインの象徴として収集価値があるのだ。

復刻・再販の可能性とファンの期待

コナミはこれまで『グラディウス』『ツインビー』『がんばれゴエモン』などの代表作を各種コレクションで復刻してきたが、『けっきょく南極大冒険』はまだ公式にNintendo Switch Onlineなどで配信されていない。 そのため、「いずれコナミレトロコレクション第2弾で収録してほしい」というファンの声が多い。 中古市場での安定した需要は、こうした再評価の機運と密接に関係している。再販が実現すれば、懐かしさと教育性の両面から新しい世代にも届くだろう。

コレクターにとっての“癒しの一本”

レトロゲームコレクターの間では、『けっきょく南極大冒険』は「棚を明るくするソフト」と呼ばれることがある。 他のハードアクションやホラー系ソフトの中で、この淡いブルーのパッケージがひときわ優しく映えるのだ。 コレクターの多くが、実際にプレイするよりも“存在そのもの”を大切にしており、ソフトを手に取ると「あの頃の冬の匂いがする」と語る人もいる。 中古相場は安定しているものの、その精神的価値は年々高まっており、まさに“ノスタルジーの結晶”といえる存在である。

総括 ― 中古価格以上の価値を持つ一本

総じて『けっきょく南極大冒険』の中古市場は、プレミアソフトのような高額帯ではないが、40年経っても流通が途切れないという点で特異な存在だ。 これは、単なる“古いゲーム”ではなく、“心に残る作品”として愛され続けている証拠である。 価格相場は2,000~4,000円程度と安定しているが、そこに込められた価値――優しさ、思い出、そしてペンギンくんの小さな勇気――は、金額では測れない。 ファミコン黄金期を支えた一作として、そして「戦わない冒険」を描いた教育的名作として、『けっきょく南極大冒険』はこれからも中古市場の片隅で静かに輝き続けるだろう。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

ファミコン けっきょく南極大冒険 裏面シールに少々色落ちあり(ソフトのみ) FC 【中古】

【中古】 ファミコン (FC) けっきょく南極大冒険 (ソフト単品)

評価 5

評価 5

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] けっきょく南極大冒険 コナミ (19850422)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102049.jpg?_ex=128x128)