FC ファミコンソフト タイトー ちゃっくんぽっぷアクションゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本体のみ【中古】【箱..

【発売】:タイトー

【開発】:トーセ

【発売日】:1985年5月24日

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

◆ ファミコン黎明期を彩った独創的なアクションパズル

1985年5月24日、タイトーより発売されたファミリーコンピュータ用ソフト『ちゃっくんぽっぷ』は、固定画面型のアクションパズルとして誕生したタイトルである。

プレイヤーは丸い体に小さな手足が生えた不思議なキャラクター「ちゃっくん」となり、敵の「もんすた」を爆弾で倒しつつ、迷路状のステージに閉じ込められた「ハート」を救出して脱出を目指す。

単なるアクションではなく、爆弾のタイミングや配置を考えて進むパズル的要素が特徴で、当時としては非常に個性的な構成を持っていた。

◆ 発売時期と背景

1985年といえば、ファミコン市場が一気に拡大し、『スーパーマリオブラザーズ』が登場する直前の時期にあたる。

当時の家庭用ゲーム機はまだ「スコアを競うアーケード移植作品」が主流だったが、『ちゃっくんぽっぷ』はその中で“頭を使うアクション”という新たな方向性を提示した。

元々はアーケード向けとしてタイトーが1983年にリリースした作品であり、ファミコン版はその移植にあたる。グラフィックや音声面での制約はあるものの、独特の世界観とゲーム性はしっかりと再現されており、家庭で何度でも楽しめる作り込みが評価された。

◆ ゲームの基本ルール

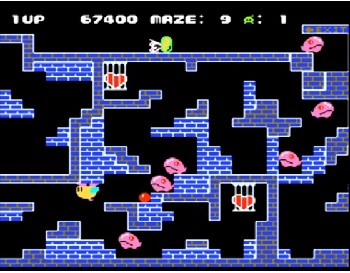

各ステージには二つの檻が配置され、その中にハートが閉じ込められている。

プレイヤーはちゃっくんを操作し、左右どちらかに爆弾を投げて檻を破壊することでハートを解放し、最後に出口へと到達すればステージクリアだ。

ただし、マップ内には「もんすた」と呼ばれる敵が徘徊しており、これらに触れると即ミスとなる。

さらにステージ上部には「まいた」というキャラクターが現れ、時間経過とともに出口を塞いでいく。

制限時間の代わりとなる存在で、まいたが出口を完全に閉ざす前にゴールへ到達しなければならない。

この“時間と空間の両方を計算して動く”設計が、本作の最大の醍醐味である。

◆ 爆弾と煙の使い方

ちゃっくんの武器は、左右それぞれに投げ分け可能な時限式の爆弾だ。

投げられた爆弾は地形に沿って転がり、数秒後に爆発する。爆風ではなく、爆発時に発生する「煙」が攻撃判定を持ち、敵のもんすたを包み込むことで倒すことができる。

ただし、この煙はちゃっくん自身にとっても危険で、巻き込まれればミス扱いになる。

爆弾の煙は◇形に広がるが、地形によって広がり方が変化し、壁や氷のブロックによって煙の拡散が遮られる。複数の爆弾を連鎖的に使うと、煙の範囲がやや拡大するという仕掛けもあり、ステージ攻略には位置取りの精密さとタイミングの見極めが求められる。

◆ ステージ構成とギミックの多様さ

本作のステージは全14面。小規模ではあるが、各面ごとに異なる地形とギミックが用意されている。

氷でできた「アイスブロック」は爆弾で破壊できるが、壊しすぎると足場を失って進行不能になる。

「ウォーターボトル」を壊すと水が流れ出し、下層部にたまって泳げるようになるが、水中では爆弾が使用できず、戦略が大きく変わる。

また「ムービングブロック」は一定の軌道で動く足場であり、上に乗ったり下に張り付いたりして移動する。これに挟まれると即ミスとなるため、操作のタイミングが非常にシビアだ。

こうした仕掛けを理解し、最適なルートを構築することがステージ攻略の鍵となる。

◆ アクション性と操作の特徴

ちゃっくんの挙動は独特だ。ジャンプ時の高さは足の接地状態によって変化し、両足が地に付いた状態でのジャンプは高く、片足だけの場合は半分の高さしか跳べない。

また、天井に張り付くことができ、上下反転した状態での移動も可能である。

この「床と天井を自在に行き来できる」システムは、後の『バブルボブル』シリーズや『フェアリーランドストーリー』にも通じるタイトー独自の発想であり、当時の他社タイトルには見られないユニークなものだった。

◆ 敵キャラクター「もんすた」と卵システム

各ステージにはもんすたの卵が複数ぶら下がっており、時間経過で色が変化していく。

シアン → 黄色 → マゼンタの順に変化し、マゼンタになると孵化してもんすたが現れる。

もんすたにはいくつかの行動パターンがあり、一定範囲を巡回するもの、ちゃっくんを追跡するもの、爆弾が置かれると逃げるものなどが存在する。

この多彩なAI挙動がプレイヤーに読み合いを要求し、単調な敵避けゲームにはならない奥行きを生み出している。

また、もんすたを爆弾の煙で一度に複数倒すとボーナスアイテムが出現し、得点が大幅にアップする要素もある。

◆ ハートとスーパーハートの存在

檻を壊して解放されたハートは自動的に地上を目指して移動し、出口への道を切り開く。

このとき、ハートはブロックを一つだけ破壊しながら進むため、ハートをいつ・どこで開放するかによってルートが変化する。

また、ステージ中に稀に「スーパーハート」が出現し、これを取ると一定時間ちゃっくんが「すーぱーちゃっくん」となり、無敵状態で高速移動が可能になる。

この状態ではもんすたに触れるだけで倒せ、爆風を受けてもミスにならない。パズル的な緊張感が一気にアクション性へと変わる瞬間である。

◆ ステージ進行とデモ演出

全14ステージは3面ごとにコミカルな中間デモが挟まれ、ちょっとした物語性が演出されている。

ちゃっくんの表情豊かなリアクションや、もんすたとの追いかけっこの様子が描かれるこれらのシーンは、無機質になりがちな当時のアクションゲームに温かみを加えていた。

最終面をクリアするとエンディングが流れるが、本作はループ制を採用しており、再び最初の面へと戻って繰り返しプレイすることができる。

そのため、熟練者はスコアアタックを目指して繰り返し挑戦することが多かった。

◆ ファミコン版の特徴と他機種との違い

ファミコン版では、アーケード版に比べて若干の簡略化が行われているものの、家庭用としての完成度は高い。

特に操作レスポンスの良さと、視認性の高いカラーパレットは好評で、当時の子どもたちにとっても親しみやすいデザインだった。

一方で、MSX版は動作速度がやや遅く、当時のPCユーザーの間では「じっくり考えるパズル向き」として人気を博した。

こうした複数機種への展開は、タイトーの人気キャラクター「ちゃっくん」を広く知らしめるきっかけとなり、後年には『バブルボブル』や『パズルボブル』の系譜へとつながる土台を築いた。

◆ 総合的な位置づけ

『ちゃっくんぽっぷ』は、アクションゲームにパズル的思考を組み合わせた先駆的な作品として位置づけられる。

ステージ数こそ少ないものの、各面ごとの設計密度が高く、リトライのたびに新しい発見がある。

ちゃっくんのユーモラスな動きと愛嬌あるデザイン、そして頭脳と反射神経の両方を試すバランスが、のちのタイトー作品群に多大な影響を与えた。

現代の視点で見ても、操作と仕掛けの連動性、演出の可愛らしさ、短いながらも完成されたステージ構成など、80年代中期のファミコン文化を象徴する一本といえる。

■ ゲームの魅力とは?

◆ 爆弾を使いこなす戦略的なアクション性

『ちゃっくんぽっぷ』最大の魅力は、シンプルな操作の中に緻密な戦略性が隠されている点にある。プレイヤーは爆弾を左右に投げ分けるだけというシンプルな操作体系ながら、その配置とタイミングによってステージの難易度が一変する。爆弾は投げてすぐ爆発するわけではなく、数秒のタイムラグを経て「煙」を発生させる。この“遅延攻撃”がパズル的な味わいを生む。敵の動きを読み、煙の広がり方を予測して仕掛けることで、より多くのもんすたを一網打尽にできるのだ。自分の投げた爆弾が思惑どおりに連鎖し、複数の敵をまとめて倒せた瞬間の爽快感は、アクションゲームというよりも一種の知的パズルを解いた快感に近い。

◆ 「天井張り付き」アクションの新鮮さ

本作が他の横視点アクションと決定的に異なるのは、キャラクターが天井に張り付き、上下反転状態で自由に動けることだ。当時、上下反転でマップを移動できる作品は極めて少なく、ファミコンユーザーに大きな驚きを与えた。上下が反転しても操作感覚が変わらないよう丁寧に設計されており、天井を移動しながら爆弾を投げると、まるで別ゲームのような新鮮さを味わえる。この要素が単なるギミックで終わらず、ステージ設計に深く組み込まれている点も秀逸で、壁の形状や敵の配置が「天井を活用するかどうか」という選択を常に迫ってくる。

◆ アーケード譲りの緊張感

ファミコン版は家庭向けに調整されているとはいえ、基本的な難易度はアーケード直系である。敵の動きは素早く、時間を示す「まいた」は容赦なく出口を閉じていく。限られた時間内に最適解を見つけ出すスリルが常に付きまとう。爆弾の扱いを誤ると即座に自爆し、慎重すぎてもまいたに出口を塞がれてしまう。この「急ぎながらも冷静に考える」バランスが本作の魅力を際立たせている。プレイヤーは常にリスクとリターンの狭間で判断を迫られるのだ。

◆ コミカルで愛嬌ある世界観

ちゃっくん自身のデザインは、丸っこい体と小さな足が印象的で、どこか哀愁を漂わせながらも愛嬌にあふれている。ステージクリア時の動きや、ミスしたときの表情など、随所にユーモラスなアニメーションが挟まれ、緊張感の中にも微笑ましさを感じさせる。もんすたやまいたといった敵キャラクターもコミカルな見た目をしており、子どもが見ても怖さを感じさせないデザインだ。こうした“見た目の柔らかさ”が、当時難易度の高いアクションゲームにありがちなストレスを軽減し、幅広いプレイヤー層に親しまれた理由のひとつでもある。

◆ ステージ構成に宿るパズル性

全14面という限られたステージ数ながら、それぞれの構造は実に個性的である。単純に敵を倒して進むだけではなく、「どの順番でハートを解放するか」「氷をどこまで壊すか」といった思考が求められる。最短ルートを見つけるには試行錯誤が必要で、一度クリアしてもさらに高得点を狙うプレイが可能だ。特に、敵を1匹も倒さずにクリアすると残機が増えるという独特のボーナス条件が、プレイヤーの挑戦心を刺激する。この“遊び方の幅”こそが、単なるアクションを超えたパズルゲームとしての魅力を確立している。

◆ ミスすら学びに変わるゲームデザイン

本作では、失敗の多くがプレイヤーの判断に起因している。爆弾を投げる位置を間違えた、タイミングを誤った、敵のルートを読み違えた──それらすべてが自分の責任として受け入れられる設計だ。理不尽な事故が少なく、失敗するたびに「次はこうしよう」と自然に考えられる。だからこそ、短いステージ構成でも飽きずに何度も挑戦できる。ゲームがプレイヤーを罰するのではなく、学びを促す“教師のような設計”になっているのは、1980年代のアクションとして非常に先進的であった。

◆ 音楽と効果音の演出力

ファミコンの3音源を最大限に生かしたBGMも特筆すべき要素である。短いループながら緊張感を高めるリズムが印象的で、ステージが進むごとに少しずつテンポが上がるような構成が緊迫感を演出する。爆弾の「ポン」という投げ音、爆発時の「シュウウッ」という煙の効果音も心地よく、耳に残る。無敵状態で流れる明るい旋律は、プレイヤーの高揚感をそのまま表現している。音の抑揚がプレイのテンポを支える構成になっており、BGMが単なる装飾ではなく、プレイヤーの集中力を保つリズム装置として機能しているのだ。

◆ デモシーンが生み出すキャラクター性

3面ごとに挿入されるコミカルな中間デモは、当時のファミコンゲームではまだ珍しい演出だった。ちゃっくんが転んだり、もんすたと追いかけっこをしたりする小芝居は、ゲーム世界に命を吹き込む役割を果たしている。プレイヤーに休息を与えながら、「次も頑張ろう」と思わせるリズム感を生む巧妙な設計だ。この演出面の工夫が、のちの『バブルボブル』シリーズなどに受け継がれていったことは、タイトー作品群の系譜を知るうえで重要な要素でもある。

◆ 初心者にも配慮された導入設計

1面目が“トレーニングステージ”として設けられているのも本作の良心的な部分だ。初期のファミコン作品では説明書なしでは理解しづらいタイトルも多かったが、本作では1面がチュートリアルの役割を担い、基本操作や爆弾の仕組みを自然と学べる構成になっている。敵の数も少なく、地形も単純で、初見のプレイヤーでも安心して練習できる。開発側の「遊びやすさへの配慮」が随所に見られる点も高く評価されている。

◆ 家庭用ならではの2人交互プレイ

アーケード版では一人用だった本作だが、ファミコン版では2人交互プレイが実装された。兄弟や友人とスコアを競いながら遊ぶことができ、リトライのたびに「次は俺の番!」と盛り上がる家庭的な楽しさが広がった。協力ではなく“交互”という形式が、テンポよくステージを回せる利点を生んでいる。当時の家庭ゲーム文化において、こうした「順番待ちの楽しさ」も重要な魅力の一つだった。

◆ タイトー作品としての系譜

『ちゃっくんぽっぷ』は、のちのタイトー作品『フェアリーランドストーリー』『バブルボブル』『レインボーアイランド』へと続く“思考型アクション”の源流となった。特に「限られた空間の中で敵を倒す」発想や、「可愛いキャラと緻密なシステムの融合」は後世に大きな影響を与えている。ちゃっくんの丸みを帯びたデザインや軽快な操作感は、まさにタイトーらしい温かみのある作品設計の象徴といえる。

◆ 現代の視点で見た再評価

今プレイしても、本作は単なる懐古ゲームではない。物理演算やリアルな3Dが主流の現代においても、ちゃっくんの爆弾タイミングや敵の誘導の妙は色褪せない緊張感を持つ。テンポが早すぎず、思考の余地がある設計はむしろ現代の“インディー系パズルアクション”に近い。近年のレトロゲーム愛好家の間では、タイトー初期の創造力を象徴するタイトルとして再注目されており、「バブルボブルのルーツ」として語られることも多い。

◆ 総評 ― 可愛さの裏に潜む知的ゲーム

一見かわいらしいキャラクターと明るい色彩で構成された『ちゃっくんぽっぷ』だが、その中身は極めて知的で奥深いアクションパズルである。プレイヤーの観察力、判断力、計画性が試され、ステージをクリアするたびに達成感が得られる。アクションとパズルの融合というジャンルをいち早く確立した作品として、今なお語り継がれる理由がそこにある。

■■■■ ゲームの攻略など

◆ 基本操作を極めることが第一歩

『ちゃっくんぽっぷ』を攻略するうえでまず重要なのは、基本操作を完全に自分のものにすることだ。ちゃっくんはレバー入力に対して若干の慣性があり、停止や反転にわずかなラグがある。この特性を理解しないまま無理に爆弾を投げると、自分の煙に巻き込まれて即ミスとなる。操作の癖を掴むためには、最初の数面を「敵を倒すことよりも移動練習」として活用するのが効果的だ。特に、天井に張り付くタイミングとジャンプの高さ調整は、本作の肝である。両足接地と片足接地で飛距離が変わることを意識し、天井への張り付き操作を自然に出せるようにしておくと、中盤以降の難関ステージで大きな差が出る。

◆ 爆弾の扱い方 ― タイミングと地形の読み

爆弾は左右どちらかに一度にしか投げられず、煙が消えるまで次の投擲ができない。したがって、次の行動を常に予測して置いておく必要がある。爆弾を投げる際は、敵が接近する直前ではなく、敵のルートを読んで“通過するであろう場所”に先回りして設置するのが基本。さらに、壁の形状を利用して煙を効率よく広げることも重要だ。狭い通路では煙が遮られやすいが、縦方向に空間がある場所では煙が上に伸びる傾向がある。ステージによっては、爆弾を空中で爆発させることで予想外の範囲に攻撃が届くこともあるため、地形と煙の関係を観察することが攻略の第一歩となる。

◆ 天井を活用して敵の動きを制御

地上を歩くと敵との接触リスクが高いため、天井張り付きのテクニックは欠かせない。天井に張り付きながら爆弾を投げれば、安全な位置から攻撃を仕掛けることができる。ただし、爆弾は重力で落下するため、真下への攻撃は得意でも横方向への制御が難しい。そのため、敵の動線を予測し、真下に爆弾を落としてタイミングよく爆発させる感覚を磨く必要がある。特に、卵から孵化する直前のもんすたを天井から狙うのは有効な戦法だ。

◆ ステージ別攻略の基本指針

全14ステージは大きく三つの段階に分かれる。

前半(1~4面)は操作に慣れるためのチュートリアル的構成。敵の数が少なく、通路が広い。ここでは爆弾の投げ分けと天井移動の練習を重点的に行う。

中盤(5~9面)では氷ブロックやムービングブロックなどのギミックが増え、爆弾をどこに置くかが鍵となる。動く床に乗っているときは爆弾を投げても転がり方向が変わるため、ブロックの移動タイミングを覚えるのがポイントだ。

終盤(10~14面)は時間制限が厳しく、もんすたの孵化スピードも速い。焦って行動するより、まずハートを解放する順序を考えることが重要。1体ずつ敵を倒すよりも、ルートを開けることを優先しよう。まいたが出口を塞ぐ時間を意識しながら最短経路を組み立てるのが上級者の動き方である。

◆ ハートの解放タイミングが鍵を握る

檻の中にあるハートはステージクリアの条件だが、闇雲に解放すれば良いというものではない。ハートを先に出してしまうと、移動中に敵にぶつかって破壊される危険がある。また、ハートが通過するルート上に氷ブロックやムービングブロックがあると、思わぬ事故が起きやすい。したがって、まず敵の処理を優先し、移動経路を確保してから檻を壊すのがセオリーだ。逆に、敵を全滅させるルートが見つからない場合は、「敵の誘導」を利用してハートを安全に通すのも戦略の一つである。

◆ スーパーハートの使いどころ

無敵化アイテム「スーパーハート」は非常に強力だが、出現頻度は低い。無敵時間は限られているため、出現したらすぐ取るのではなく、敵が多く出るタイミングで確保するのがコツ。特に終盤の狭いステージでは、スーパーハートを取って一気に敵をなぎ倒しながら檻を破壊し、出口に向かうルートが有効だ。爆弾に巻き込まれない状態を利用して大胆に突き進もう。ただし、無敵時間が切れる瞬間に爆弾を投げていると、その爆風でミスすることがあるので注意が必要だ。

◆ もんすたのパターンを読む

もんすたには三種類の動作パターンが存在する。

一定範囲を回遊するタイプ。

ちゃっくんを見つけると追いかけてくるタイプ。

爆弾を感知すると逃げるタイプ。

ステージごとに配置と数が異なるため、最初に“どの敵がどの動作をするか”を把握することが重要。特に追跡型は爆弾を避けにくく、自分の煙に巻き込まれるリスクも高いため、無理に戦わず距離を取ることが得策だ。爆弾を投げて逃げる方向に誘導し、ルートを開ける戦法が有効である。

◆ 得点稼ぎのテクニック

高スコアを狙う場合、もんすたをまとめて倒す“連鎖撃破”が基本だ。複数の敵を煙で同時に包むことでボーナスアイテムが出現するため、爆弾を2つ連続で投げて爆風を重ねるように調整すると良い。敵を全滅させた上でクリアすれば5,000点のボーナス、逆に一体も倒さずにクリアすると20,000点+1UPという特別ボーナスが与えられる。後者は高リスクだが、敵の動きを完全に読める熟練者向けの戦法で、腕に覚えのあるプレイヤーほど挑戦したくなる魅力がある。

◆ タイムマネジメントとまいた対策

まいたはステージ上部に浮かび、時間が経つと徐々に出口を閉じていく。見た目の可愛らしさに反して、実質的な“タイムリミット”の象徴だ。時間が残り少なくなると出口付近が塞がり、脱出不可能になる。プレイヤーは常にまいたの位置を確認しながら行動を組み立てる必要がある。残り時間を気にしすぎると焦って自爆しがちだが、一定のリズムで動くことで安定して攻略できる。熟練者は、まいたの動きを“残り時間の目安”として利用し、ステージ内のリスク管理に役立てている。

◆ トラップの使いこなしと回避法

氷ブロック・ウォーターボトル・ムービングブロックなどのギミックは、危険であると同時に攻略の鍵でもある。氷ブロックを壊すと新たなルートが開けるが、同時に足場が消えて戻れなくなることもある。ウォーターボトルから水を流せば、下層の敵を回避しながら進むことが可能だが、爆弾を使用できなくなる点に注意。ムービングブロックは敵を潰す武器としても使えるが、挟まれると自分も即死する。これらの仕掛けは常に“利と害”が表裏一体であり、状況判断が勝敗を分ける。

◆ 中盤以降の難所対策

ステージ7以降は敵の孵化間隔が短く、複数のもんすたが同時に動く。無理に全滅を狙うよりも、敵の進行ルートを限定するように爆弾を配置し、動きを封じる戦法が効果的だ。また、爆弾を連鎖的に爆発させて広範囲の煙を発生させる“2連爆破”テクニックも重要。ステージによっては、空中に爆弾を浮かせて爆発させることで、通常では届かない檻を破壊できる。制限時間との戦いになる終盤では、敵を倒す順序よりも出口への到達を最優先にすべきである。

◆ ループ後のプレイ戦略

14面をクリアすると再び1面に戻るループ構成だが、2周目以降は敵の速度が上がり、まいたの進行も早くなる。ここではスコアアタックの考え方に切り替え、どれだけ効率的に敵を倒して得点を伸ばせるかが勝負になる。リスクを取って高連鎖を狙うか、安全策で確実に進むか──そのバランス感覚こそ、ちゃっくんぽっぷ攻略の真髄といえる。

◆ 裏技・小ネタ

一部のバージョンでは、特定のステージでスタート直後に天井に張り付き、特定の位置で爆弾を2つ同時に設置すると、まいたの進行が一時的に遅くなるという小技が確認されている。また、敵を一定数まとめて倒すと出現するボーナスアイテムを利用し、残機を稼ぐ“1UPループ”も存在する。公式な裏技ではないが、こうした発見を楽しむプレイヤー同士の交流が当時の雑誌やファンコミュニティを通じて広まっていった。

◆ 総括 ― 思考と反射の融合が生む達成感

『ちゃっくんぽっぷ』の攻略は、単なるパターン暗記ではない。ステージ構造と敵の動きを観察し、その場その場で最適な判断を下す“即興の戦略”が要求される。パズルのように考え、アクションのように動く──その両立を達成したときの爽快感は格別だ。だからこそ、たとえ何度失敗しても再挑戦したくなる。攻略そのものがプレイヤーの成長と直結している、この構造こそ本作最大の魅力的な攻略体験である。

■■■■ 感想や評判

◆ 発売当時のプレイヤーたちの反応

1985年当時、『ちゃっくんぽっぷ』はファミコンユーザーの間で「不思議な魅力を持つゲーム」として話題を呼んだ。多くのアクションゲームがスピード感や反射神経を重視していた中で、本作は「じっくり考えるタイプのアクション」という異色の存在だった。ゲーム雑誌では「見た目のかわいさに反して、頭を使うゲーム」「慣れないうちはすぐにやられるが、慣れると病みつきになる」といったレビューが掲載されている。

特に印象的なのは、プレイヤー自身が試行錯誤を重ねる過程に喜びを見出した点だ。当時の読者投稿欄では「ステージを解くたびに新しい発見がある」「単純そうで奥が深い」といった意見が多く寄せられ、アクションとパズルの中間に位置する新しいジャンルとして受け入れられていった。

◆ 「難しいけど面白い」系統の代表作

本作の評価を一言で表すなら、「難しいけれど、やめられない」に尽きる。敵の動きや爆弾のタイミング、ハートの動線など、考える要素が多いため、初見では何度もミスを重ねる。しかし、一度コツをつかむと次第に“ステージ攻略のパターン”が見えてくる。この「成長が実感できる構造」がプレイヤーに強い満足感を与えた。当時はチェックポイントやセーブ機能のない時代であったにもかかわらず、「もう一度挑戦したくなる」「ミスしても悔しさよりも学びがある」と好意的な感想が多かったのが特徴だ。

◆ ファミコン雑誌での評価

『ファミリーコンピュータMagazine』や『マイコンBASICマガジン』といった当時のゲーム誌では、ちゃっくんぽっぷは“独特な操作感と構成美を持つ個性派タイトル”として紹介された。

「子ども向けに見えるが、大人でも手応えがある」「短いステージながら完成度が高い」と評され、総合評価では中堅クラス以上のスコアを獲得している。また、読者投票コーナーでは“BGMの中毒性”“キャラクターのかわいさ”“リプレイ性の高さ”などが特に好評だった。グラフィック面では他の人気作に劣るとしながらも、プレイフィールと緻密なゲームバランスを評価する意見が多く、結果的に“玄人向けの名作”という位置づけを確立した。

◆ プレイヤーが語る「中毒性」

多くのユーザーが共通して挙げる感想が、「一度始めると止まらない中毒性」である。失敗を重ねるうちにステージ構造を覚え、敵の行動パターンを読み、少しずつ先へ進める感覚が脳を刺激する。単純な反射神経ではなく、“思考と試行の積み重ね”で上達していく体験は、当時としては新鮮だった。あるプレイヤーは「ちゃっくんの動きが重く感じるのに、気づいたら無意識にリズムを掴んでいた」と語っており、操作性に癖があるからこそ、その癖を乗り越えたときの達成感が大きいという意見が多い。

◆ デザインとキャラクター性への評価

ちゃっくんをはじめとするキャラクターデザインの評価も高い。敵のもんすたや、時間を示すまいたなど、どのキャラも丸みを帯びたコミカルなデザインで統一されており、見た目の可愛らしさが印象的だった。

当時のプレイヤー層は子ども中心だったが、「可愛いだけじゃない」「動きが意外とリアルで面白い」と、意外性を含めて愛された存在である。後年のタイトー作品『バブルボブル』シリーズにも受け継がれる“キャラの愛嬌×ゲーム性の融合”という方針の原点が、すでにこの時点で確立していたといえる。

◆ 一方で操作の難しさに賛否も

ただし、全員が手放しで称賛していたわけではない。レビューの中には「操作が難しすぎる」「爆弾を思った場所に投げられない」「自分の爆風で死ぬのが納得できない」といった意見も見られた。

特に、ファミコン初心者にとってはジャンプの高さが一定でないことや、天井張り付きの感覚がつかみづらい点が壁となったようだ。しかし、それらを克服した上級者からは「最初は苦手だったが、慣れるとこの操作が気持ちいい」「難しさこそが魅力」という逆転評価も多く、結果的に“通好みの一本”という立ち位置を得た。

◆ ゲームデザイン面の評価

ゲームデザイナーや開発関係者の間では、『ちゃっくんぽっぷ』の構成美とギミック配置の妙が高く評価されている。ステージごとの進行テンポ、敵の配置、時間制限のバランスが極めて緻密で、後発のアクションパズル作品に多大な影響を与えた。特に“自分の攻撃で自滅するリスク”を明確に設計へ組み込んだ点は画期的であり、緊張感と戦略性を両立させた先駆的作品として後年の研究対象にもなっている。

◆ コミカルな演出の功績

本作のデモシーンやエンディング演出も、当時のプレイヤーから好評を博した。3ステージごとに挿入されるミニアニメは、ストーリー性のないゲームに小さな物語を添え、プレイ体験にメリハリを生んだ。特に、ちゃっくんが転んだり、ハートに振られて落ち込む様子など、ユーモラスな表情が印象に残ったという意見が多い。子どもたちはその可愛らしさに夢中になり、大人のプレイヤーはその演出に「粋さ」を感じたという。

◆ 海外プレイヤーからの再評価

近年では、海外のレトロゲーム愛好家の間でも『ちゃっくんぽっぷ』が再評価されている。特に英語圏のレビューサイトでは「アーケードの魂を家庭用にうまく落とし込んだ知的ゲーム」「ファミコン時代の“隠れた名作”」として紹介されることが多い。欧米のプレイヤーにとっては、上下反転操作や爆弾の煙という要素が非常に斬新に映り、80年代の日本ゲームデザインの独創性を象徴する存在として語られている。

◆ 他作品との比較に見る個性

同時期に登場した『ロードランナー』や『スーパーマリオブラザーズ』と比較すると、『ちゃっくんぽっぷ』はスピードよりも戦略性を重視している。プレイヤーの「読み」と「配置判断」がすべてを左右する構造は、のちの『ソロモンの鍵』などに通じる系譜であり、後続作品の設計思想にも影響を与えた。結果的に、本作は「速さではなく知恵で勝負するアクション」として独自の地位を確立している。

◆ 長く愛される理由

現在でも、本作はレトロゲームコレクターやファミコン実機プレイヤーの間で語り草となっている。

プレイヤーの間では「ちゃっくんの動きがかわいい」「爆弾の煙の広がりが美しい」「攻略法を考えるのが楽しい」といった声が根強い。難易度の高さゆえにライト層には浸透しづらかったが、繰り返しプレイするほど味が出る“スルメゲー”として長年支持を得ているのだ。YouTubeなどの実況配信でも、実況者が試行錯誤する姿が視聴者の共感を呼び、再び注目を集めるきっかけとなった。

◆ 総合評価 ― 先取りされた「考えるアクション」

総じて、『ちゃっくんぽっぷ』の評判は「独創的」「癖になる」「奥深い」といった言葉で要約できる。難易度の高さが賛否を分けた一方で、そこに挑戦するプレイヤーが後を絶たなかった。短いステージ構成、制限時間の緊張感、可愛らしい見た目と裏腹な知的ゲーム性――それらが見事に融合した本作は、1980年代中期のゲームデザインにおける挑戦的な実験であり、後世のパズルアクションに確かな足跡を残した。

今なお多くのプレイヤーに「もう一度やってみたい」と言わしめる、唯一無二の存在である。

■ 良かったところ

◆ 「考えて遊ぶ」新感覚アクションの面白さ

『ちゃっくんぽっぷ』の最大の魅力として多くのプレイヤーが挙げるのは、「頭を使うアクション」であることだ。単に敵を倒すだけではなく、限られた時間の中で最適な行動順序を組み立てる必要がある。爆弾をどこで投げるか、どの敵を先に処理するか、ハートをどのタイミングで解放するか──一手先、二手先を読んで動く思考型プレイは、当時としては極めて斬新だった。成功したときの爽快感が格別で、難しさの中に「閃きの快感」があった。このパズル的な緊張感は、後年の『ソロモンの鍵』や『フェアリーランドストーリー』にも通じる原点といえる。

◆ 独特の操作性と慣れの楽しみ

操作には癖があるものの、その独特さが逆にプレイヤーの記憶に残る要素となっている。最初は思うように動けなくても、数時間プレイするうちに「ちゃっくんの体の動き方」を感覚的に理解できるようになる。床に両足がついているか片足がついているかでジャンプの高さが変化するというシステムは、プレイヤーの集中力を自然に高める仕掛けだ。

そして、一度そのリズムを掴むと、ちゃっくんがまるで自分の手足のように動くようになる。慣れが実感として感じられる設計は、80年代のゲームにおいても秀逸だった。自分の上達が目に見えてわかる──この体験がプレイヤーの心をつかんだ。

◆ 爆弾と煙のシステムが生む緊張感

他のアクションゲームの攻撃手段が「即効型」であるのに対し、本作は“爆発までの数秒”というタイムラグを利用する。このタイムラグがゲーム全体に計算とリスクをもたらす。敵に近づかれそうなとき、思わず爆弾を投げたくなるが、そこから爆発するまでの間にどう逃げるかが問われる。自分の攻撃が自分を追い詰める可能性がある──このジレンマこそが本作を唯一無二の存在にしている。失敗と成功の狭間に漂う緊張感が、プレイヤーを何度でも引き戻した。

◆ シンプルなルールで誰でも理解できる

ゲームの目的は「ハートを救出して出口へ向かう」という単純明快なものだ。敵をすべて倒す必要はなく、戦うか避けるかの自由がプレイヤーに委ねられている。このシンプルなルールが、子どもから大人まで幅広い層に受け入れられた理由のひとつである。ルールは簡単だが奥が深い――まさにタイトーらしい設計哲学である。

◆ 可愛いデザインと温かみのある世界観

ちゃっくんの丸っこいデザイン、ハートの柔らかな色合い、そして背景に漂う pastel トーンの色彩。画面全体がどこか温かく、プレイしていて心が和む。敵キャラのもんすたやまいたもコミカルな表情をしており、怖さよりも愛嬌を感じさせる。この「かわいさ」と「高難易度」が共存している点が、独特の魅力を生み出している。プレイヤーがミスをしても、ちゃっくんの可愛らしいリアクションに思わず笑ってしまう――そんな“癒しと挑戦”の両立が見事だ。

◆ サウンドが生み出すリズムと没入感

タイトーの作品らしく、音楽にも高い完成度が見られる。短いBGMながら、緊張感と可愛らしさが共存しており、耳に残るメロディラインが特徴だ。特に無敵状態で流れる「すーぱーちゃっくん」のテーマは明るくリズミカルで、思わず体が動いてしまうほど。爆弾の発射音や煙の「シュー」という効果音も心地よく、音がプレイヤーの行動に自然に同期している。プレイのテンポと音楽の拍が一体化することで、没入感が格段に高まっているのだ。

◆ ステージごとの変化と飽きのなさ

全14ステージという限られた構成ながら、各面には異なる地形と仕掛けが用意されている。氷のブロックを壊す快感、水の中を泳ぐ感覚、動く足場にタイミングを合わせる緊張感――それぞれがプレイヤーに異なる体験を提供する。さらに、ステージが進むごとに新しいギミックが少しずつ加わっていく設計が秀逸で、飽きる前に新しい刺激がやってくる。この“少しずつ進化する体験”は、プレイヤーに長期的なモチベーションを与えた。

◆ 中間デモの存在が生む「息抜き」

3ステージごとに挿入されるデモシーンは、ゲームの流れを緩やかにし、プレイヤーに小さなご褒美を与える演出だ。ちゃっくんが転んだり、もんすたにからかわれたり、ハートに助けられたりするユーモラスな場面は、どれも短いが印象に残る。緊迫したプレイの合間に笑いを挟むことで、プレイヤーの疲労感をリセットする役割を果たしている。これにより、次のステージへ自然に気持ちを切り替えられる構成になっているのだ。

◆ バランスの取れた難易度設計

本作は難易度が高いことで知られるが、それは理不尽さではなく「正解への導線が見える」難しさである。何度もプレイしているうちに、必ず上達が実感できるようになっている。敵の動きが一定のパターンを持ち、爆弾の煙の広がりも規則的なため、試行錯誤すれば誰でも突破できる。この“努力が報われる”構造こそ、長く遊ばれ続けた理由である。短気なプレイヤーには厳しいが、じっくり挑むタイプの人には最高のバランスだった。

◆ 家庭用としての遊びやすさ

ファミコン版では、2人交互プレイが導入された点が好評だった。兄弟や友人とスコアを競い合うことで、難しいゲームでも気軽に楽しめる。リトライが素早く行えるテンポの良さもあり、アクションが苦手な人でも「あと1回だけ」と自然に再挑戦してしまう。この“短時間リピート型”の設計が家庭用に非常に適しており、飽きずに繰り返し遊べる要因になった。

◆ リプレイ性の高さとスコアアタックの快感

全14面という短さにもかかわらず、プレイヤーによって攻略法が大きく異なるため、何度も遊べるリプレイ性を持つ。もんすたを全滅させるのか、それとも1匹も倒さずにクリアして高ボーナスを狙うのか――その選択がプレイスタイルを決定づける。ハイスコアを狙う挑戦が尽きず、何度でも遊び直せる点が高く評価されている。ステージクリア後のスコア表示の瞬間には、努力が数字として報われる快感がある。

◆ 後続作品への影響

『ちゃっくんぽっぷ』のシステムやデザインは、後のタイトー名作群に多大な影響を与えた。特に『バブルボブル』や『レインボーアイランド』などに見られる「敵を閉じ込めて倒す」「かわいいキャラが激しい戦いを繰り広げる」という要素は、本作が先駆けである。つまり、ちゃっくんぽっぷの成功がなければ、タイトーの90年代アクション文化は生まれなかったとも言える。歴史的に見ても、この作品は“橋渡し的存在”として非常に重要である。

◆ 難易度とデザインの調和

ゲーム全体の色彩やキャラのデザインが可愛らしいことで、難易度の高さが中和されている点も好評だった。普通ならストレスを感じるはずの失敗も、ちゃっくんの滑稽な動きが「もう一度挑戦したくなる気持ち」に変えてくれる。高難度とユーモアのバランスが取れている作品は当時でも珍しく、「優しさに包まれた高難易度」という絶妙な位置づけを確立した。

◆ 総括 ― 可愛さの裏にある知的満足

『ちゃっくんぽっぷ』の“良かったところ”を総合すると、見た目の愛らしさと奥深いゲームデザインが完璧に調和している点に尽きる。誰でもすぐ遊べる親しみやすさの裏に、緻密なステージ設計とパズル的思考が隠されている。プレイヤーをただ楽しませるだけでなく、挑戦させ、考えさせ、達成感を与える――そんな完成度の高さが、発売から40年近く経った今でも語り継がれている理由である。

かわいさと知性を兼ね備えたタイトーらしい傑作。それが『ちゃっくんぽっぷ』の本質的な魅力である。

■ 悪かったところ

◆ 操作のクセが強く、初心者には難しい

『ちゃっくんぽっぷ』は個性的な操作性が魅力である一方、その“クセの強さ”が初心者には大きなハードルとなった。ジャンプの高さが「足の接地状態」で変化するシステムや、天井張り付きの挙動などは当時としても珍しく、説明書を読まなければ理解しにくい部分が多い。最初は思った方向に移動できず、爆弾を投げても自分に当たってミスになることが頻発した。アクションゲームに慣れていないプレイヤーには、こうした「意図しない事故」がストレスとなり、早々に離脱してしまうケースも少なくなかった。かわいらしい見た目に惹かれて手に取った子どもたちが、「思っていたより難しい」と感じる構造になっていた点は、ファミコン時代特有の不親切さとして惜しまれる部分だ。

◆ 難易度の上昇が急激

序盤は比較的遊びやすく設計されているが、ステージ5以降になると難易度の上昇が一気に加速する。敵の数が増えるだけでなく、もんすたの孵化速度が速くなり、さらに制限時間を示すまいたの動きも早くなるため、気を抜く暇がない。後半では一瞬の判断ミスで即ミスになる場面も多く、「考えるよりも反射的に動かないと間に合わない」と感じるプレイヤーも多かった。結果的に、前半でハマった人でも中盤以降で行き詰まるケースが多く、全14面をクリアできる人はごく一部に限られていた。

◆ ステージ数の少なさによる物足りなさ

全14面というボリュームは、当時のアーケード移植作品としてはかなり少ない。プレイヤーによっては数時間で全クリアできてしまうため、「せっかく慣れてきたところで終わってしまう」と感じる声もあった。もちろん、ループ制を採用して繰り返しプレイできるようにはなっているが、ステージ構造や敵配置が固定であるため、周回するうちに新鮮味が薄れる。特に、アクションよりもパズル的な要素が強い本作では、一度最適解を見つけると再挑戦のモチベーションが下がる傾向があった。もう少しステージバリエーションや追加要素があれば、長く遊べるタイトルになっていたと言える。

◆ 爆弾のディレイによるストレス

本作の特徴である「爆弾の遅延爆発」は戦略性を高める一方で、テンポを崩す原因にもなった。敵を狙って爆弾を投げても、爆発まで数秒の間があり、その間に敵が動いてしまうことが多い。予測が外れると煙が無駄になり、再投擲のクールタイムが発生する。この“待ち時間”がリズムを途切れさせ、テンポを重視するプレイヤーには不満点となった。また、爆弾を連続して投げられないため、攻撃の自由度が低いと感じる人も多かった。戦略性を強調するあまり、アクションとしての爽快感がやや犠牲になっている部分である。

◆ 自爆のリスクが高すぎる

爆弾の煙は敵だけでなく、プレイヤーであるちゃっくん自身にも当たり判定がある。そのため、敵を倒したつもりが自分も巻き込まれてミスになるケースが非常に多い。これが本作最大の“あるある”とも言えるが、理不尽に感じるプレイヤーも少なくなかった。特に、狭い通路や天井張り付き状態で爆弾を使うと逃げ場がなくなり、避けようのない自爆に陥ることがある。緊張感を生む要素ではあるが、初見プレイヤーにとっては「失敗して学ぶ」というより「運が悪かった」と感じる瞬間が多い仕様だった。

◆ 視認性にやや難がある

ファミコン版特有の制約もあり、ステージ内のブロックや通路の区別がつきにくい部分がある。背景色と足場の色が似通っている場面では、どこが天井でどこが壁なのか判別しにくく、ジャンプや張り付きの操作を誤りやすい。特に水がたまるステージでは、水面と足場の境界が分かりづらく、爆弾を落とした瞬間に誤って水中へ落ちてしまうこともある。ビジュアル面での工夫がもう少しあれば、プレイ体験がより快適になっていただろう。

◆ チュートリアル不足による理解の遅れ

1面がトレーニングステージになっているとはいえ、ゲーム内で具体的な操作説明が表示されるわけではない。そのため、「爆弾の煙に自分が当たるとミスになる」「ジャンプの高さが変わる」といったルールを自分で発見しなければならない。現代の視点で見れば、この“説明不足”はかなり不親切に感じられるだろう。子ども時代に遊んだプレイヤーの多くが「何をすればいいかわからず数分でゲームオーバーになった」と振り返っている。チュートリアルやデモプレイをもう少し充実させていれば、初見離脱を防げたかもしれない。

◆ 難易度曲線と報酬の乏しさ

ステージクリア時の報酬がスコアとボーナスのみで、視覚的なご褒美が少ない点も惜しい部分だ。エンディングデモこそ存在するが、ループ制のため新しい展開が見られない。高スコアを目指す以外の動機づけが弱く、クリア後の満足感が薄いという声も多い。特に、子どもたちはストーリー性やキャラクターの変化を求める傾向があり、もう少し物語的な演出があれば印象が変わっただろう。

◆ アクション性よりも思考性が強すぎる

本作はアクションパズルとして設計されているため、純粋なアクションを求めるプレイヤーにはテンポが遅く感じられた。敵を倒すスピード感や爽快さよりも、慎重な立ち回りが要求される構造になっており、「考えすぎて疲れる」という意見も一部で見られた。タイトーが後にリリースした『バブルボブル』では、この反省を踏まえ、アクション性とテンポを改善して成功を収めていることからも、本作が“過渡期の作品”であったことがわかる。

◆ リトライ性は高いが練習環境が不十分

『ちゃっくんぽっぷ』はステージ構造を覚えることで上達していくタイプのゲームだが、コンティニュー機能やセーブ機能がないため、毎回最初からやり直す必要がある。中盤以降の難関ステージを練習したくても、そこまで到達するのに時間がかかる。この構造は当時のゲームでは一般的だったものの、パズル要素の強い本作においてはテンポを損なう要因となった。現代の感覚からすれば、ステージ選択機能があれば格段に遊びやすくなっただろう。

◆ 難易度に対するプレイヤー層のギャップ

かわいいビジュアルから子ども向けだと誤解されがちだが、実際は非常に難易度が高く、ターゲット層とのギャップが生じた。子どもたちにとっては「見た目は優しいのに内容が鬼畜」という印象が強く、親しみやすさと遊びやすさのバランスが取れていなかった面がある。もしもう少しだけ難易度が緩和されていれば、より多くの層に受け入れられた可能性がある。

◆ 総括 ― 時代の制約に翻弄された名作

『ちゃっくんぽっぷ』の“悪かったところ”を総合的に見ると、それは決して欠点というより「時代の限界」が生んだ歪みである。操作性や難易度、説明不足などは、1980年代中期の技術・表現・設計思想によるものだった。しかし、それらの制約の中でこれだけ独創的なゲームを成立させた点はむしろ称賛に値する。裏を返せば、本作の欠点はその挑戦的な設計の裏返しであり、タイトーが後に進化を遂げるための“試金石”でもあった。完成度は高いが万人向けではない――それが『ちゃっくんぽっぷ』の評価の二面性であり、今なお語られる理由でもある。

[game-6]■ 好きなキャラクター

◆ 主人公「ちゃっくん」 ― 愛嬌と不器用さの象徴

本作の中心にいるのは、もちろん主人公の「ちゃっくん」だ。丸くて黄色い体に、小さな手足。まるで風船のようなフォルムと大きな目が印象的で、登場した瞬間からプレイヤーの心を掴む。彼の動きには人間味があり、少しドジで、時に勇敢。爆弾を投げて敵を倒す姿は勇ましいが、自分の煙に巻き込まれて転んでしまう姿はどこか憎めない。プレイヤーはちゃっくんを操作しながら、ただゲームをしているというよりも“彼を応援している”ような気持ちになるのだ。

また、天井を歩くときのぶら下がる仕草や、ジャンプの際の足のバタつきなど、細部のアニメーションが非常に丁寧に作り込まれており、当時のファミコン作品としては驚くほど表情豊かだった。プレイヤーによっては「ちゃっくんが転ぶ音が可愛くて好き」「頑張ってる姿に癒やされる」といった感想も多く、単なる主人公以上の存在として愛された。

◆ ハート ― 希望の象徴であり、ステージ進行の鍵

檻に閉じ込められた「ハート」は、単なるアイテムではなく、物語性を感じさせる存在だ。ハートを解放するたびにステージが明るくなり、ちゃっくんが救った命のように輝いて画面を横切る。この演出が、プレイヤーに強い達成感を与える。

また、ハートは檻を壊すことで地上に向かって動き出し、その際にブロックを一つだけ破壊して進む。この挙動には“ちゃっくんとハートが協力して道を切り開く”というテーマ性が込められているようにも見える。中には「ちゃっくんとハートの関係を恋物語のように感じた」と語るファンも多く、プレイヤーの想像力を掻き立てる演出として印象に残った。

◆ 敵キャラクター「もんすた」 ― 可愛くも恐ろしい存在

ちゃっくんの前に立ちはだかる敵「もんすた」は、本作の個性を支える重要なキャラクター群だ。丸い卵から孵化して生まれるもんすたは、シアン→黄色→マゼンタと色が変化していく過程が視覚的に楽しい。プレイヤーにとっては“かわいいのに怖い”存在で、孵化の瞬間には独特の緊張感が走る。

特に印象的なのは、動き方に性格の違いがある点だ。のんびり歩くタイプ、追跡してくるタイプ、爆弾を置くと逃げるタイプ──それぞれが個性を持っており、ステージ攻略を多様にしている。

一部のプレイヤーからは「倒すのが惜しいほど可愛い」「敵キャラなのに愛着が湧く」といった声も上がり、単なる障害物ではなく“世界の住人”として印象に残った。後年『バブルボブル』に登場するモンスターたちの祖先的存在として語られることも多く、タイトーキャラクターデザインの原型がここにある。

◆ まいた ― 優しげな顔をした時間の番人

ステージ上部に浮かぶ「まいた」は、本作における“時間の象徴”だ。見た目はふわふわした雲のようなキャラクターだが、実際には出口を塞ぐ恐ろしい存在。プレイヤーにとっては常に“見上げるプレッシャー”として機能している。

まいたの動きには独特の緊張感があり、時間が経つにつれて出口が閉ざされるというシステムが、プレイヤーの行動を常に急かす。だが、その表情はどこか間抜けで、緊迫の中にもユーモアがある。子ども時代に遊んだプレイヤーの多くが「まいたが可愛いのに怖い」と語っており、このギャップが強く印象に残っている。

“時間”という無機質な概念をキャラクターとして表現したこの発想は、当時としては非常に斬新だった。まいたの存在はゲームデザインと演出をつなぐ見事なバランス要素として評価されている。

◆ 卵 ― 命が生まれる恐怖と期待の演出

ステージの天井にぶら下がる卵は、単なるオブジェクトではなく“緊張の源”である。時間が経つと色を変え、やがてもんすたを孵化させる。この変化をプレイヤーが見守る時間が独特で、緊張と期待が入り混じる瞬間だ。「早く壊さなければ」と焦る気持ちが、ゲーム全体のテンポを生んでいる。

また、卵の段階ではまだ攻撃してこないため、「破壊するか、そのままにしておくか」という選択が生まれる。この“潜在的な脅威”の存在こそ、ちゃっくんぽっぷのドラマを生む装置であり、プレイヤーに戦略的な判断を促す。見た目は可愛らしいのに、放っておくと恐怖に変わる――この二面性こそ、ゲーム全体の心理的スリルを支えている。

◆ スーパーハート ― 緊張を解放するご褒美キャラ

ステージ中にまれに現れる「スーパーハート」は、プレイヤーを一定時間“すーぱーちゃっくん”に変身させる特別な存在だ。見た目は普通のハートよりも明るく輝き、取った瞬間にBGMが一変する。緊迫したステージが一気に明るく変わり、プレイヤーが無敵状態で駆け回る爽快な時間が訪れる。このコントラストの演出が素晴らしく、緊張の中に“幸福な一瞬”を与えてくれる。

多くのプレイヤーが「スーパーハートを見つけたときの嬉しさが忘れられない」と語る。まるでちゃっくんが奇跡を手にしたような演出で、子ども時代の記憶に深く残った要素である。

◆ ムービングブロックとウォーターボトル ― 個性ある「仕掛けキャラ」たち

『ちゃっくんぽっぷ』では、無機物である仕掛けにもキャラクター性が感じられる。ムービングブロックは一定のリズムで動きながらプレイヤーを試す存在であり、ウォーターボトルは壊すと水を流し出す“生きている仕掛け”のように見える。動く床に挟まれてミスしたときの独特の間や、水の流れ方に合わせてちゃっくんが浮く様子には、無言の演出センスが宿っている。

これらの要素を「ステージの登場人物」として感じ取れるのは、本作ならではの魅力であり、当時の子どもたちの想像力を大いに刺激した。

◆ ファンの間で人気を集めたキャラ投票

一部のゲーム雑誌では『ちゃっくんぽっぷ』特集時に“好きなキャラクターランキング”が掲載されたことがある。1位はもちろんちゃっくんだが、2位には意外にも「まいた」がランクインしていた。「怖いのに憎めない」「顔がかわいすぎる」といったコメントが多く、プレイヤーの間でちょっとした人気者となっていた。

この“敵キャラが愛される”現象は、後のタイトー作品にも継承されていく。可愛い見た目の敵がプレイヤーを困らせる――そのスタイルは『バブルボブル』や『レインボーアイランド』でも生かされている。こうしたキャラづくりの原点が『ちゃっくんぽっぷ』にあることは間違いない。

◆ キャラクターが生む世界観の一体感

『ちゃっくんぽっぷ』の登場キャラクターたちは、それぞれが単独で機能するだけでなく、互いの存在によって世界の雰囲気を形作っている。ちゃっくんの優しさ、もんすたのしつこさ、まいたの焦らせるような動き、ハートの純粋さ――それぞれが物語を語る“声のないキャラクター”なのだ。プレイヤーはセリフが一切なくても、彼らの性格や関係性を自然と感じ取ることができる。この“キャラで語る世界観”の構築力は、ファミコン黎明期の中でも群を抜いていた。

◆ 総括 ― キャラの魅力がゲームの心臓部

『ちゃっくんぽっぷ』に登場するキャラクターたちは、単なる装飾ではなく、ゲームプレイそのものを形作る存在である。ちゃっくんの不器用な奮闘、ハートの希望、もんすたの脅威、まいたの焦燥――それらがプレイヤーの感情を揺さぶる。

見た目は可愛いのに、関わり方次第で脅威にも救いにもなる――この多層的なキャラクター設計が、のちのアクションパズルに多大な影響を与えた。

ちゃっくんたちは単なるドット絵ではなく、感情を持つ存在としてプレイヤーの心に刻まれたのだ。今もファンの間では「ちゃっくんのあの笑顔を見ると、昔を思い出す」と語られるほど、その魅力は色褪せていない。

■ 中古市場での現状

◆ ファミコン時代の名作として根強い人気

1985年にタイトーが発売した『ちゃっくんぽっぷ』は、40年近く経った現在でもファミリーコンピュータ愛好家の間で高い人気を保っている。特に「タイトー初期アクションの源流」として、コレクターの注目を集める一本だ。

このゲームはアーケードからの移植版でありながら、ファミコンらしいコンパクトな構成と家庭用向けの難易度調整が施されている。そのため、「タイトー史を語る上で欠かせないタイトル」として中古市場でも一定の評価を維持している。

箱・説明書付きの完品状態での取引は年々減少しており、現在ではコレクターズアイテムとして扱われることが多い。

◆ ヤフオク!での相場傾向

ヤフーオークションでは、『ちゃっくんぽっぷ』の出品数はそれほど多くない。平均すると、常時数件から十数件ほどの出品が確認される。

取引価格は状態によって大きく異なり、裸カセットのみでは1,500円~2,500円前後が相場。一方で、箱・説明書付きの完品では4,000円~6,000円前後で取引される傾向がある。

さらに保存状態が極めて良いものや、初回ロットの箱に色焼けのないものは7,000円以上の値が付くこともある。

稀に未開封品や新品同様の状態が出品されることもあるが、その際は1万円を超えるケースも見られ、落札競争が起きやすい。

出品者の中には、他のタイトー作品(『バブルボブル』や『フェアリーランドストーリー』)とまとめて販売するケースもあり、タイトーファンにとってはセット購入のチャンスとなっている。

◆ メルカリでの販売状況

フリマアプリ「メルカリ」では、個人出品による取引が中心であり、価格帯は比較的安定している。

裸ソフトでの販売はおおむね1,800円~2,800円。説明書付きでは3,500円~4,000円前後が多く、完品に近い状態のものは4,500円~5,000円で即売れするケースが多い。

人気が高いのは、動作確認済みで写真が丁寧に掲載されている商品だ。特に「端子クリーニング済」「箱に日焼けなし」といった細かい記載がある出品は信頼を集め、価格が多少高くても購入されやすい傾向にある。

また、パッケージのデザインがレトロファンの間で人気を博しており、ディスプレイ目的で購入する人も少なくない。メルカリでは「動かすために買う」より「飾るために買う」という需要が目立つのも本作の特徴である。

◆ Amazonマーケットプレイスでの価格帯

Amazonでは、販売業者や中古ショップが中心となって出品しているため、相場はやや高めに設定される傾向がある。

2025年時点での相場は以下の通り。

裸カセット:2,800円~3,600円前後

箱・説明書付き:4,800円~6,500円前後

状態良好の完品・Amazon倉庫発送品:7,000円~8,500円程度

Amazonの場合、価格の上昇は在庫数に大きく左右される。出品が少ない時期は価格が跳ね上がる傾向にあり、年末やレトロゲーム特集シーズンには1万円近くまで上昇することもある。

また、Amazonでは“プレミア価格”をつける出品者も存在し、10,000円以上で販売されている例も確認されている。これは必ずしも売れるわけではないが、「希少品」として注目されるきっかけになる。

◆ 楽天市場での取扱いとショップ傾向

楽天市場では、中古ゲーム専門店やリユースショップが主に出品している。

価格帯は概ね3,000円~5,500円前後で推移しており、店舗によっては「動作保証付き」や「箱美品」と明記されている商品もある。

一部のショップでは「タイトーレトロ特集」や「ファミコン名作特集」としてピックアップされることがあり、その際は在庫が一時的に減少して価格が上昇することもある。

また、楽天では「ポイント還元」を活かして購入するコレクターも多く、価格よりもポイント付与率を重視する傾向も見られる。ゲーム保存状態を明確に記載しているショップほどリピーターが多く、信頼性が価格を支えているといえる。

◆ 駿河屋での流通状況と信頼性

中古ゲーム販売の老舗である「駿河屋」でも、『ちゃっくんぽっぷ』は長年にわたって安定して扱われているタイトルの一つだ。

裸ソフトの販売価格は2,000円前後、箱・説明書付きの完品は3,500円~4,800円程度が主流である。

駿河屋では状態ランクが明確に示されており、「A:美品」「B:並」「C:難あり」などの区分によって価格が細かく変動する。

在庫が一時的に切れることもあり、再入荷通知を設定して待つコレクターも多い。特に「外箱付き美品」は数日で売り切れる人気ぶりだ。

加えて、駿河屋の特徴として「動作保証」がつく場合が多く、動作確認済みという安心感が購入者の信頼を支えている。長年のファミコンファンの間では「ちゃっくんぽっぷを買うなら駿河屋が一番確実」と言われるほど定評がある。

◆ 海外コレクター市場での評価

興味深いことに、『ちゃっくんぽっぷ』は海外のレトロゲームコレクターの間でも注目されている。

英語圏では「Chack’n Pop」として知られ、アーケード版が欧米でも稼働していたため、認知度が高い。海外オークションサイト(eBayなど)では、ファミコン版の輸入品が$50~$80(約7,000円~12,000円)で取引されることもある。

特に日本版の外箱や説明書のデザインが「かわいい」と評価され、海外のコレクターが“日本版完品”を求める傾向が強い。こうした需要の影響で、国内中古市場でも徐々に価格が上昇傾向にある。レトロゲームの国際化が進む中で、『ちゃっくんぽっぷ』は再び脚光を浴びていると言ってよいだろう。

◆ プレミア化の兆しと今後の動向

2020年代に入ってから、レトロゲーム全体の価格が上昇傾向にある中、『ちゃっくんぽっぷ』も例外ではない。特にタイトーの80年代作品は再評価が進んでおり、『フェアリーランドストーリー』『バブルボブル』と並んで“シリーズの原点”として扱われている。

ゲーム保存団体やYouTuberによる紹介が増えたことで、若い世代のプレイヤーにも興味を持たれるようになった。これに伴い、需要に対して供給が追いつかず、状態の良い完品が市場から徐々に姿を消している。

この流れから見て、今後は価格がさらに上昇する可能性が高い。特に、未開封や新品同様の状態のものは今後“希少ファミコン遺産”としてプレミア化することが予想される。

◆ 総括 ― 昭和レトロの象徴としての存在価値

『ちゃっくんぽっぷ』の中古市場での価値は、単なる「古いソフト」の域を超えている。

それは、1980年代のゲームデザイン哲学やタイトーの創造性を象徴する一作であり、ファミコン文化の歴史そのものを映す“記念碑”のような存在だ。

プレイヤーが青春時代を過ごした思い出の一本として、またコレクターが所有する誇りの対象として、今なお静かな人気を保っている。

価格の上下はあるものの、今後も価値がゼロになることはまず考えられない。

ちゃっくんがハートを救い続けるように、このゲームもまた、多くの人の記憶の中で輝き続けているのだ。