【中古】 【ソフト単品】はじめてのWii/Wii

評価 5

評価 5【発売】:任天堂

【開発】:任天堂

【発売日】:2006年12月2日

【ジャンル】:ゲーム集

■ 概要

Wii時代の幕開けと『はじめてのWii』の登場背景

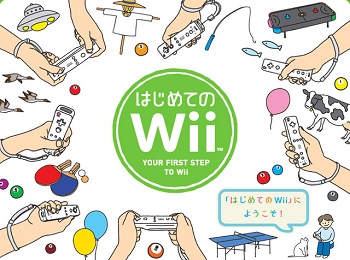

2006年12月2日――この日は日本のゲーム史において大きな節目となる日でした。任天堂が新世代家庭用ゲーム機「Wii」を発売し、同時に複数のローンチタイトルが市場に並んだのです。その中で特に注目を集めたのが『はじめてのWii』でした。単なるゲームソフトではなく、新しいコントローラ「Wiiリモコン」の存在を世間に浸透させる役割を持った体験型タイトルであり、その役割は従来のゲームとは一線を画すものでした。 Wiiは、ボタン操作主体の従来機とは異なり「直感的に体を動かして遊ぶ」ことを前面に押し出したハードでした。リモコンを振る、ひねる、狙う――そうした新しい操作概念をユーザーに自然に理解してもらう必要がありました。『はじめてのWii』は、まさにそのために企画された入門書であり、遊ぶこと自体がチュートリアルとなるソフトだったのです。

Touch! Generationsの一翼を担う存在

本作は任天堂が当時展開していた「Touch! Generations」シリーズのひとつとして位置づけられました。このシリーズは「ゲームに慣れた人だけでなく、普段あまりゲームをしない層にも手を伸ばす」というコンセプトのもとで誕生したブランドです。『脳を鍛える大人のDSトレーニング』や『おいでよ どうぶつの森』と並んで、幅広い年齢層にゲームを体験させる戦略の一環だったのです。 そのため『はじめてのWii』も、いわゆる“ゲーマー”だけに向けた作りではありません。親世代や祖父母世代、あるいはゲームに触れたことがない人が、Wiiリモコンを手にして数分で「なるほど、これは楽しい」と納得できるように調整されています。この“誰でも理解できるシンプルさ”が、後のWiiの世界的ヒットを下支えすることになります。

収録されている9つのミニゲームと設計思想

『はじめてのWii』には9種類のコンパクトなゲームが収録されています。それぞれが異なる操作方法を自然に学べるようになっており、順番に遊んでいくことでWiiリモコンの特徴を体系的に体験できるように構成されています。 例えば最初の「シューティング」では画面に向けて狙いをつける基本操作を学び、「ポーズMii」では手首をひねる感覚を試せます。「ビリヤード」ではリモコンをキューに見立て、引きと突きのストローク動作を体験できるなど、各ゲームは遊びながら自然に操作を覚えられるチュートリアルそのものです。 また、シンプルながらも任天堂らしい遊び心が随所に仕込まれています。シューティングの的には過去の任天堂作品『ダックハント』や『ホーガンズアレイ』を思わせる要素が盛り込まれており、往年のファンへのサービス精神も感じられます。懐かしさと新鮮さの両立が、この作品の大きな特徴でもあります。

Miiとの連携と“家庭の記録”としての機能

当時のWiiにおいて革新的だった要素のひとつが「Mii」という似顔絵キャラクターでした。『はじめてのWii』はこのMiiに対応しており、プレイヤー自身や家族のMiiをゲーム内に登場させられる仕様になっています。これにより、画面に自分そっくりのキャラクターが現れるだけで場が盛り上がり、プレイ履歴もMiiごとに残るため、“家族の遊びの記録”として積み重ねられていくのです。 このMiiとの連携は、単にキャラクターの置き換え以上の意味を持っていました。従来のゲームは“誰かが作ったキャラクターを動かす”という感覚が強かったのに対し、Wiiでは“自分自身が画面の中で動く”という新しい没入感を生み出しました。『はじめてのWii』は、その体験をもっともシンプルに味わえるソフトだったと言えるでしょう。

販売形態と価格戦略

本作は単体販売されず、「はじめてのWiiパック」としてWiiリモコンと同梱で発売されました。価格は4,800円で、リモコン単品価格が3,800円だったため、ソフト部分は実質1,000円という破格の設定です。任天堂としては「追加リモコンを購入してもらう」という目的と「購入したその日から2人で遊べる環境を整える」という狙いを両立させる販売戦略をとったわけです。 さらに2007年10月以降の出荷分には「Wiiリモコンジャケット」が同梱され、安全性にも配慮した形で提供されました。こうした細やかな工夫も、Wiiが幅広い層に支持される背景となっています。

Wiiのローンチタイトルとしての役割

『はじめてのWii』は、日本、オーストラリア、欧州連合におけるローンチタイトルのひとつとして発売されました。Wii本体が発表された当初から「新しい操作感をどのように理解させるか」は課題視されており、その解決策がこのタイトルでした。プレイヤーに「すぐに楽しめる」「すぐに分かる」体験を提供することで、Wiiというハードの魅力を初日から直感的に伝える役割を果たしたのです。 当時のゲームショップや家電量販店では、本作を使った試遊台が設置され、買い物に来た親子やカップルが気軽に体験していました。わずか数分のプレイで来店者が笑顔になり、Wiiリモコンの面白さを理解する――その光景こそが『はじめてのWii』の最大の価値だったと言えるでしょう。

段階的な操作習得と短時間セッションの魅力

このソフトの設計は、単なるパーティーゲームではなく、きわめて教育的な意図を含んでいます。短時間で達成感を味わえること、ルール説明がほぼ不要なこと、失敗してもすぐに再挑戦できること――こうした設計は、ゲーム未経験者でも抵抗なく参加できるように練られていました。 また、各ステップごとに「遊ぶだけで次に進める」構造になっているため、従来のゲームにありがちな“難しくて先に進めない”という挫折を防ぎます。ゲーム初心者にとって最大の壁を取り払い、体験のテンポを重視することで、家族や友人が集まった場で自然に盛り上がれるようになっているのです。

総評としての“入門書”の価値

『はじめてのWii』はボリューム面では大作RPGやアクションゲームに及びません。しかし、それはあくまで意図的なデザインです。本作の本質は「ゲームとして長くやり込むもの」ではなく、「Wiiリモコンという新しい体験の入り口」であることにあります。その目的においては圧倒的に成功した作品であり、Wiiが社会現象となる足がかりを作った立役者のひとつだったのです。

■■■■ ゲームの魅力とは?

直感的な操作で“すぐ遊べる”楽しさ

『はじめてのWii』の最大の魅力は、なんといっても「説明書を読まなくてもすぐに遊べる」という点です。従来のゲームは、操作ボタンが複雑化するにつれて初心者が入り込みづらくなる傾向がありました。しかしWiiリモコンを使った本作では「狙う」「振る」「ひねる」といった動作がそのまま操作に直結するため、プレイヤーは理屈ではなく体で理解できます。例えば、釣りゲームでリモコンを引き上げると本当に魚が釣れる、エアホッケーで手を動かせばパックが弾き返される――こうした直感的なフィードバックは、ゲーム経験の有無を問わずプレイヤーを笑顔にします。

短時間で盛り上がる“ミニゲーム設計”

各ゲームが1~2分程度の短いセッションで完結する点も大きな魅力です。大作ゲームでは1プレイに長時間を要することが多いですが、本作は「ひとりがプレイしている間に隣の人が見て笑い、次の人が交代する」というテンポの良さを実現しました。これにより、家族や友人が集まった場で自然に遊びが循環し、パーティーゲームとしての価値も高まります。「すぐ始めて、すぐ終わり、すぐ交代できる」設計は、リビングをゲームセンターのような社交場に変えてくれるのです。

Miiを通じた“自分ごと”の楽しさ

本作はWii本体の「似顔絵チャンネル」で作ったMiiと連携しています。シューティングゲームでUFOにさらわれそうになるのが自分のMiiだったり、「あのMiiをさがせ」で友人のMiiが混じって登場したりすると、ただのゲーム以上の親近感や笑いが生まれます。画面に家族や仲間が登場することで、プレイヤーは単なる観客ではなく登場人物の一人になれるのです。この「自分が画面に出ている」という感覚は、他のゲームにはなかなかないユニークな魅力でした。

段階的に広がる“操作の学習曲線”

9つのゲームはそれぞれ異なる操作に特化しています。「シューティング」で狙う操作を学び、「ポーズMii」でリモコンをひねる感覚を掴み、「ビリヤード」でストロークの強弱を体験し、「タンク!」ではヌンチャク操作を組み合わせる――といった具合に、遊ぶ順番がそのまま操作習得のステップアップになっています。この流れは、プレイヤーに「昨日より今日の自分が上手くなっている」という実感を与え、自然に操作を身体化させる魅力につながっています。

家族や友人と共有できる笑いと競争

本作はすべてのゲームが2人プレイに対応しており、互いに得点を競ったり協力したりすることで盛り上がります。特に「ゆびさしピンポン」では100回ラリーを続ける目標に挑戦し、途中で失敗すると場が大笑いに包まれる、といった光景が定番となりました。また「牛ダッシュ!」では操作が直感的なだけに思わぬ失敗やジャンプのタイミングミスが起こりやすく、それがかえって楽しい思い出になります。プレイヤー同士の距離が縮まり、笑いが絶えない時間を生み出す――これも『はじめてのWii』ならではの魅力です。

任天堂らしい遊び心とオマージュ

任天堂は過去の自社タイトルをさりげなく本作に織り込んでいます。シューティングに登場する鳥はファミコン時代の『ダックハント』を思わせ、缶の的は『ホーガンズアレイ』を彷彿とさせます。こうしたオマージュは、かつての任天堂ファンには懐かしく、初めて触れる世代には「昔こんなゲームがあったんだ」と興味を引き出す仕掛けになっています。シンプルな中にブランドの歴史が息づいている点も、任天堂らしい魅力と言えるでしょう。

達成感を後押しするWiiランク制度

各ミニゲームには「銅・銀・金・プラチナ」といったランク評価が存在し、一定スコアを達成するとWii伝言板にお祝いのメッセージが届きます。例えばシューティングで完璧な精度を見せると「百発百中王」という称号が贈られるなど、ユーモアの効いたフィードバックがプレイヤーを喜ばせます。特典こそ派手ではありませんが、このシンプルな仕組みが「もう一度挑戦してみよう」という意欲を喚起し、やり込み要素として機能していました。

初心者と経験者をつなぐ“共通言語”

『はじめてのWii』は、ゲームに不慣れな人と経験豊富な人が一緒に遊べる稀有なタイトルでした。初心者にとっては“初めてのゲーム体験”を支える優しい設計であり、経験者にとっては「どこまでスコアを伸ばせるか」「プラチナランクを狙えるか」といった挑戦的な遊び方が可能です。異なるスキルを持つ人が同じフィールドで一緒に楽しめる――この点も多くの家庭や友人グループに支持された理由です。

リビングを笑顔で満たしたローンチタイトル

最終的に『はじめてのWii』は、単なるソフト以上の存在となりました。家電量販店の試遊台では子どもから大人までが集まり、プレイの様子を見て笑い合う光景が広がりました。家庭では親子三世代が一緒に遊ぶことも珍しくなく、リビングが自然と笑顔で満ちる時間を演出したのです。この「遊びを共有する楽しさ」こそが本作の最大の魅力であり、Wiiというハードの理念そのものを体現していたと言えるでしょう。

■■■■ ゲームの攻略など

攻略の基本姿勢 ― “体を使って覚える”

『はじめてのWii』はボタン操作を複雑に組み合わせる従来型のゲームではなく、手や腕の動きそのものを入力として扱います。そのため攻略の第一歩は「頭で覚える」よりも「体で覚える」ことにあります。狙う、振る、ひねる――これらの動作を繰り返し練習し、自分なりに安定するフォームを見つけるのが大切です。例えばシューティングでは、腕を大きく動かさず手首を中心に狙うと安定感が増します。逆に牛ダッシュ!では大胆に体全体を使ったほうがコントロールしやすい。ゲームごとに“身体の使い方”を意識することが、スコアアップや安定したプレイにつながるのです。

ステップ1「シューティング」のコツ

このゲームはリモコンのポインタ操作を理解する基礎練習です。標的は風船や的、クレー、缶、そしてUFOなどが登場します。攻略のポイントは以下の通りです。 – 手首で微調整する:肩や腕を大きく動かすと狙いがぶれやすいので、肘を固定し手首の動きで照準を合わせると命中率が上がります。 – 連続ヒットを狙う:連続で命中させることでボーナス得点が入るため、焦らずリズムを大事に。 – UFO対策:UFOはMiiをさらう前に迅速に撃ち落とす必要があります。出現位置を予測し、画面の端に目を配るのが攻略のカギです。 – 高得点狙い:鳥を撃つと高得点。無理をしすぎると命中率が下がるため、余裕があるときに狙うのが安全です。

ステップ2「あのMiiをさがせ」のコツ

画面に表示される多数のMiiの中から指定されたMiiを探し出すゲームです。 – 目立つ特徴を覚える:髪型やメガネ、服の色など特徴を瞬時に捉えることが重要。 – パターン認識を鍛える:似顔絵が多く並ぶと混乱しやすいですが、視線を一定方向に動かしてチェックする方法(左から右へ、上から下へ)を徹底すると見落としが減ります。 – 対戦時の戦略:時間制限があるため、焦らず正確さを重視。誤タッチによる時間減少を避けるのが勝敗の分かれ目です。

ステップ3「ゆびさしピンポン」の攻略

卓球のラリーを続けるミニゲーム。 – 打点の高さを一定に保つ:ラケットを動かす高さを固定すると安定します。 – 反射角度を意識:横方向に振りすぎるとコントロールが乱れます。なるべくまっすぐ打ち返すのが安全。 – 長時間の集中力:CPUはほぼミスしないため、プレイヤー側の集中力が問われます。自分のリズムを崩さないよう呼吸を意識するのも効果的です。

ステップ4「ポーズMii」の攻略

泡に描かれたシルエットにMiiを合わせるゲーム。 – リモコンの角度を小刻みに調整:大きく回すよりも、少しずつ傾けて角度を合わせるほうが正確です。 – 余裕を持った反応:泡が落ち切るまでに調整できればよいので、焦らず正しい角度を優先。 – 連続成功を狙う:コンボを重ねることで得点が伸びるため、確実さを意識することが大事です。

ステップ5「ホッケー」の攻略

シンプルなエアホッケー。 – 守備を重視:攻めに夢中になると失点しやすいので、まずは自陣ゴール前での守備を安定させましょう。 – 相手の動きを読む:CPUも人間相手も、パックの動きは予測可能。相手がどこに打ちそうか先読みすることで対応が楽になります。 – 攻撃のバリエーション:真っ直ぐ打つだけでなく、壁反射を利用すると得点しやすい。

ステップ6「ビリヤード」の攻略

9ボール形式の本格派。 – ショットの強弱:リモコンを引いてから突く動作の強弱がそのまま力に反映されます。短く鋭いストロークがコントロールしやすい。 – 配置を読む:入れる順番を考えるよりも「次の手を打ちやすくする」ことが重要。 – ファウルを避ける:減点は大きな痛手になるため、無理に狙わず安全策を選ぶことも有効です。

ステップ7「つり」の攻略

池の魚を制限時間内に釣るゲーム。 – リール操作のイメージ:リモコンを軽く引くだけで魚がかかる場合も多いので、力を入れすぎない。 – ボーナス魚を狙う:画面上部に表示されるボーナス魚を優先的に狙うと効率よく得点が稼げます。 – 雑魚を避ける判断:減点対象の魚はできるだけスルーし、ポイント効率を意識。

ステップ8「牛ダッシュ!」の攻略

牛に乗ってコースを疾走するゲーム。 – スタートダッシュ:開始時にリモコンを前に傾けることで加速できる。 – バランス操作:左右への傾きで方向転換するため、体全体を使って安定させるのがコツ。 – ジャンプのタイミング:障害物直前でリモコンを上に振ると飛び越えられる。リズムよくジャンプできればカカシを効率的に倒せます。

ステップ9「タンク!」の攻略

戦車を操って敵を撃破する本格的なアクション。 – 反射弾の利用:壁に撃って角度を利用することで安全に敵を倒せる。 – 地雷の活用:進路を予測して設置することで強敵を効率的に排除可能。 – 敵戦車の特性を覚える:色ごとに性能が異なるので、行動パターンを把握すると攻略が安定。 – 長丁場への耐久力:全100面を目指すと非常に長い戦いになるため、集中力を持続させる工夫(休憩や目のリフレッシュ)が必須です。

高得点・プラチナランクを狙うために

本作のやり込み要素は「Wiiランク」。高ランクを取るには単にクリアするだけでなく、精度やスピード、正確さが求められます。例えばシューティングでは無駄撃ちを避け、ポーズMiiでは確実に3回成功を積み重ねることが重要です。攻略のポイントは「焦らない」「フォームを安定させる」「記録を少しずつ更新する」という三点に尽きます。

裏技や遊び方の工夫

『はじめてのWii』には大きな隠し要素はありませんが、遊び方を工夫することで面白さが広がります。 – 二丁拳銃シューティング:1人プレイ時に2Pリモコンを追加すれば二丁拳銃のように遊べる。 – 家族大会ルール:牛ダッシュ!で家族全員の得点を集計し「最多カカシ賞」など独自の称号を作ると盛り上がる。 – 協力スコアアタック:ピンポンやホッケーを“協力プレイ”と見立て、どこまで記録を伸ばせるか挑戦するのも楽しい。

■■■■ 感想や評判

発売当時の話題性と期待感

2006年末、Wiiと同時に発売された『はじめてのWii』は、発売直後から大きな注目を集めました。理由は明確で、Wiiリモコンという新しい操作デバイスを“最も分かりやすく体験できるソフト”だったからです。量販店の試遊台では『はじめてのWii』がセットされているケースが多く、来店者が数分間遊んで笑顔になり、そのまま本体購入につながる光景が見られました。ユーザーからは「ゲームに詳しくなくてもすぐ遊べる」「家族みんなで楽しめる」という声が多く、ローンチタイトルとしての役割を果たした点は高く評価されました。

家族層・ライトユーザーからの好意的な声

特に家族層やライトゲーマーからは「こんなに簡単に楽しめるゲームは初めて」という好意的な声が多数寄せられました。お正月やクリスマスといった家族が集まるタイミングで本作を遊ぶことで、世代を超えて盛り上がることができたのです。小学生が祖父母に遊び方を教えるといった場面も多く、従来のゲームでは見られなかった交流が自然に生まれました。こうした“遊びの共有”が任天堂の目指した体験であり、プレイヤーの感想にも「家族での団らんが楽しくなった」という評価が多く見られます。

ゲームファンからの評価 ― “物足りなさ”と“驚き”の二面性

一方で、普段からゲームを遊び込む層からは賛否が分かれました。ポジティブな感想としては「リモコンの可能性を示してくれた」「ビリヤードやタンク!は思った以上に奥深い」といった声があります。とくに「タンク!」は全100面のステージを遊べるため、ゲーマーでもやり込める要素があり高評価でした。 ただしネガティブな声もあり、「ミニゲームが少なく飽きやすい」「隠し要素や追加コンテンツが欲しかった」といった不満が見られます。いわゆる“本格的なゲーム体験”を期待したユーザーにとっては、シンプルさが逆に物足りなさにつながったのです。この二面性が『はじめてのWii』の評価を特徴づけています。

メディア・雑誌でのレビュー

当時のゲーム雑誌やウェブレビューでも『はじめてのWii』は広く取り上げられました。多くのメディアが「Wiiという新しいプラットフォームを理解するために最適な入門編」と位置づけ、初心者向けの評価は非常に高かったです。雑誌レビューでは「簡単で分かりやすい」「説明不要で遊べる」という点が高評価を得ていました。一方で「ゲームとしての深みは浅い」とのコメントも少なくなく、点数評価では平均的なスコアにとどまることが多かったのも事実です。

海外ユーザーの反応

日本だけでなく、欧州やオーストラリアなどWiiがローンチされた地域でも『はじめてのWii』は発売されました。海外では『Wii Play』というタイトルで親しまれ、やはり「家族で楽しめる」「パーティに最適」といった評価が多く見られました。レビューサイトでは「ゲーム内容自体は薄いが、リモコン同梱でこの値段ならお得」という意見が目立ち、販売戦略が消費者に納得感を与えていたことがうかがえます。

ショップやイベントでの評判

ゲームショップのスタッフやイベント運営者の声もポジティブでした。試遊イベントで『はじめてのWii』を採用すると、説明不要で参加者がすぐ理解してくれるため進行がスムーズで、場の盛り上がりも自然に高まったといいます。展示会でも「一目でわかる」「立ち止まって遊びたくなる」と好評で、ハードの訴求効果が非常に高かったことが証言されています。

やり込みプレイヤーの存在

面白いのは、本作をやり込んだプレイヤーが少なからず存在したことです。特に「タンク!」でプラチナランクを目指したり、ビリヤードで高得点を追求したりするユーザーがいました。インターネット掲示板やブログでは「全100面クリアした」「最高ランクを全部集めた」といった報告も多く、シンプルながらも挑戦しがいのある部分が確かに存在していました。ライトユーザーをターゲットにしたタイトルでありながら、ヘビープレイヤーが“遊びの幅”を自ら広げて楽しんでいたのです。

総合的な評価

総じて『はじめてのWii』は「ゲーム性の深さ」ではなく「わかりやすさ」「家族での楽しさ」「導入タイトルとしての役割」で高い評価を得ました。批判的な意見も少なくはありませんが、ローンチ期における存在価値は計り知れず、Wiiの成功に大きく寄与したことは疑いありません。現在振り返っても「ゲーム初心者を取り込むために最も成功した入門ソフトのひとつ」として記憶されているのです。

■■■■ 良かったところ

直感的で誰でも遊べる操作性

『はじめてのWii』の最も大きな長所は「説明不要のわかりやすさ」にあります。リモコンを画面に向けて狙えば弾が飛ぶ、釣り竿のように引けば魚が釣れる、ラケットのように振ればピンポン玉が返る――この“見たまま・やったまま”の操作は、従来のゲーム機に慣れていない人でも一瞬で理解できました。特に小さな子どもや高齢者が「初めてでも楽しい」と感じられる点は画期的で、家庭での遊びの幅を一気に広げたのです。

短時間で盛り上がるテンポの良さ

各ミニゲームが1プレイ数分で完結するため、飽きる前に次のゲームへ移れるテンポの良さが高評価でした。大作ゲームのように長時間の説明や複雑なルールを覚える必要がなく、その場にいる全員がすぐに交代しながら楽しめます。親戚が集まる正月や友人とのパーティーなど、「ちょっと遊んで盛り上がりたい」という場面で特に重宝されました。プレイヤーが入れ替わるごとに歓声や笑い声が起こり、リビングが瞬時に盛り上がる――これこそが本作の強みでした。

Miiによる個性の反映と笑い

Miiを使える点も好評の理由の一つです。シューティングで自分のMiiがUFOにさらわれそうになる、牛ダッシュ!で家族のMiiが牛に乗って爆走する――そうした光景は、単なるゲームの枠を超えて“自分ごと”の体験を演出しました。似顔絵がそっくりであればあるほど笑いが生まれ、家族や友人同士の会話のきっかけにもなります。「ゲームが苦手でも、自分のMiiが登場すると参加したくなる」という感想は多く、Miiの存在がソフトの魅力を大きく引き上げていました。

任天堂らしい遊び心と懐かしさ

「シューティング」に登場する鳥や缶など、ファミコン時代の『ダックハント』『ホーガンズアレイ』を彷彿とさせる要素は、長年の任天堂ファンにとって懐かしく、同時に新しい形で蘇った驚きでもありました。こうした過去作品へのオマージュは、親世代のプレイヤーが子どもに「昔こんなゲームで遊んだんだよ」と語れるきっかけにもなり、世代をつなぐ効果を持っていました。

二人プレイで盛り上がる工夫

全てのゲームが二人プレイに対応している点も“良かったところ”として挙げられます。たとえば「ゆびさしピンポン」では真剣勝負をしたり、「タンク!」では協力して敵を倒したりと、遊び方の幅が広がります。特に本作は「リモコン同梱」で販売されたため、購入したその日から二人で遊べたことが大きな魅力でした。友人が遊びに来たときにもすぐに対戦でき、家庭用ゲームの「一緒に遊ぶ楽しさ」を再確認させてくれるソフトだったのです。

価格の手頃さとお得感

Wiiリモコンの単体価格が3,800円だったのに対し、『はじめてのWii』はリモコン同梱で4,800円。実質的にソフト部分は1,000円程度で提供されていた計算になります。購入者からは「リモコンのついでにソフトも付いてくる感覚でお得」との声が多く聞かれました。この価格設定のおかげで「とりあえず買ってみよう」と気軽に手に取りやすく、普及の後押しになったのは間違いありません。

操作習得の“練習帳”としての役割

『はじめてのWii』は単なる娯楽ソフトにとどまらず、Wiiリモコンを使いこなすための練習帳としての価値もありました。段階的に異なる操作を体験できる設計は、自然とプレイヤーに操作スキルを習得させていきます。「最初はシューティングで狙いを学び、次にポーズMiiで回転操作を理解し、最後にタンク!で複雑な操作を体験する」――この流れは、後に他のWiiタイトルを遊ぶ際に大きな助けとなりました。多くのユーザーが「このソフトのおかげでWiiリモコンをすぐに理解できた」と感想を残しています。

シンプルだからこそ生まれる笑い

複雑なシステムや難解なルールがないからこそ、プレイヤーのちょっとしたミスや意外な動きが笑いにつながります。牛ダッシュ!でコースアウトしたり、ピンポンで変な方向に飛ばしたり、シューティングで思わぬ的を撃ってしまったり――こうした“予定外のハプニング”が盛り上がりの源泉でした。家族や友人と一緒に遊ぶとき、笑顔や驚きが連鎖していく楽しさは、本作ならではの良さと言えるでしょう。

ゲーム初心者と経験者の架け橋

「ゲームを普段しない人が遊べる」だけでなく、「経験者もそれなりに楽しめる」という点も良かったところです。初心者にとっては「ゲームに入門する最初の一歩」であり、経験者にとっては「どこまでスコアを伸ばせるか挑戦する遊び場」になります。異なるプレイヤー層を同じテーブルに座らせることができたという意味で、本作はゲームの裾野を広げる大きな役割を担ったといえるでしょう。

総合的な魅力のまとめ

こうして見てみると、『はじめてのWii』の良かった点は「直感的で誰でも遊べる」「短時間で盛り上がれる」「Miiによって個性が反映される」「二人プレイで盛り上がる」「お得感がある」など、数多く存在します。これらの要素が組み合わさることで、単なる“オマケソフト”の域を超え、Wiiというハードの魅力を最大限に引き出すローンチタイトルとして機能したのです。

■■■■ 悪かったところ

ボリューム不足による物足りなさ

『はじめてのWii』は9種類のミニゲームが収録されていましたが、それぞれのプレイ時間が短く、長時間遊ぶにはどうしてもボリューム不足が目立ちました。すべてのゲームを一通り体験するだけなら30分程度で終わってしまうため、ユーザーからは「飽きが早い」「すぐにやり尽くしてしまった」という声が多く挙がりました。ローンチタイトルとしての役割を考えると仕方のない部分ですが、もう少し多彩なモードやステージバリエーションが欲しかったという意見は少なくありません。

やり込み要素の少なさ

各ゲームにはスコアによるランク制度が用意されていましたが、それ以外に隠し要素や特典は存在しませんでした。せっかくプラチナランクを取っても、演出は伝言板にメッセージが届くだけで大きな報酬はありません。そのため、ゲーム経験者やコアゲーマーからは「もっとご褒美が欲しい」「ランクを集めても意味が薄い」との不満が寄せられました。結果として、長期的に遊び続けるモチベーションが維持しにくいという欠点につながりました。

ゲーム内容の単調さ

収録されたミニゲームはいずれも操作を学ぶために特化しており、シンプルさが長所である一方で、繰り返し遊ぶと単調さが際立ってしまいました。特に「牛ダッシュ!」はコースが1種類しかなく、何度も遊ぶと変化に乏しく感じられました。また「あのMiiをさがせ」や「ポーズMii」も、出題パターンが限られているため、慣れてくると新鮮味が薄れてしまうのです。

難易度調整の不在

多くのゲームは「遊んだだけで次のステップに進める」仕様で、クリア条件が非常に緩やかに設定されています。そのため、ゲームに慣れた人にとっては簡単すぎる一方、難易度を上げて挑戦したい人には物足りない構成でした。逆に「タンク!」のように100面を超えるステージを用意したものは長丁場すぎて途中で疲れてしまうこともあり、難易度バランスの調整不足は課題として指摘されています。

開始地点を選べない不便さ

「あのMiiをさがせ」や「タンク!」では途中のステージから始める手段がなく、スコアアタックを目指す場合は常に最初からやり直さなければなりませんでした。この仕様はやり込みプレイヤーにとっては大きなストレスであり、「途中セーブやステージ選択ができればもっと楽しめたのに」という声が多く聞かれました。

ゲームデザインの浅さ

シンプルさを重視するあまり、ゲームデザインに深みが不足している点も指摘されました。例えば「ビリヤード」は本格的なルールを採用している一方で、CPUとの対戦要素がなく、1人プレイでは淡々と自分だけでスコアを出すだけの内容でした。「ホッケー」も制限時間が短く、戦術性に乏しいため長期的に遊ぶモチベーションが続かないという意見が多く見られました。

追加要素やアップデートの欠如

当時はまだダウンロードコンテンツやオンラインアップデートが一般的ではなかったため、本作も発売後に新しいコンテンツが追加されることはありませんでした。そのため「後から新しいゲームやステージが増える」という期待が持てず、繰り返し遊ぶ動機付けに欠ける結果となりました。もしオンライン配信で追加ゲームが提供されていたら、評価も違っていたかもしれません。

コアゲーマー層には響きにくかった

『はじめてのWii』はあくまで初心者を対象にした導入用ソフトであったため、深いゲーム体験を求めるコアゲーマー層には物足りなく感じられました。中には「体験版の寄せ集めのようだ」という辛口の感想もあり、本格的なゲーム性を求める人にとっては満足度が低い作品だったのです。結果的に評価は「初心者には高評価、経験者には低評価」と二分される傾向がありました。

短命なプレイ寿命

『はじめてのWii』は発売当初こそ盛り上がりを見せましたが、多くの家庭では数週間から数か月後には遊ばれなくなるケースも多かったと言われています。ゲーム性がシンプルで短時間でやり尽くせてしまうため、他のソフトを購入すると次第に存在感を失ってしまったのです。この“短命さ”も悪い点として挙げられますが、一方で「入門用ソフト」という立場を考えれば、ある程度割り切るべき部分でもありました。

総合的に見た課題

まとめると、『はじめてのWii』の悪かった点は「ボリューム不足」「やり込み要素の少なさ」「単調さ」「難易度調整の弱さ」「開始地点を選べない不便さ」といった要素に集約されます。ただし、これらは“導入用タイトル”という前提を考えればある程度仕方のない部分でもあり、むしろシンプルさを優先した結果とも言えます。ユーザーの期待値次第で評価が変わるタイトルであり、「遊び尽くす」というより「最初に体験する」という役割に特化した作品だったといえるでしょう。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

やっぱり主役は「Mii」

『はじめてのWii』において、最も印象的なキャラクターはやはり「Mii」です。プレイヤー自身が似顔絵チャンネルで作成したMiiがゲーム内に登場することで、“自分が主人公になれる”感覚を味わえるのが最大の特徴でした。 シューティングではUFOにさらわれそうになるMiiを守ったり、ポーズMiiでは泡の中でシルエットに合わせてポーズを取ったり、牛ダッシュ!では牛にまたがって爆走する姿が見られます。この「画面に自分が出ている」という体験は当時とても新鮮で、家族や友人のMiiが並ぶ光景はそれだけで笑いを誘いました。多くのユーザーにとって「Miiがいるからこそ『はじめてのWii』が楽しい」という思い出になっています。

ユーモラスな敵キャラクターたち

本作の敵役や標的もユニークで、プレイヤーの記憶に残る存在です。たとえばシューティングの「風船」や「缶」、「クレー」はシンプルな的でありながら、撃ち抜いたときの爽快感がクセになります。特に「鳥」はファミコンの『ダックハント』を思い出させ、レトロゲーマーにとっては懐かしさを呼び起こす存在でした。 また「UFO」は単なる的ではなく、プレイヤーのMiiをさらおうとするユーモラスな敵であり、ゲームに緊張感と笑いを同時にもたらしました。単なる点数稼ぎではなく「自分の分身を守る」という目的が生まれることで、キャラクター性が強まり、プレイヤーに強い印象を残したのです。

『タンク!』の多彩な戦車キャラクター

シリーズ化してもおかしくないほどの人気を集めたのが、最終ステップに登場する『タンク!』です。ここには9色の戦車が登場し、それぞれ性能が異なります。例えば、素早く動く軽戦車や、耐久力の高い重戦車、地雷を駆使するトリッキーな戦車など、敵戦車ごとに個性がしっかりと表現されています。プレイヤーは単なる障害物ではなく“キャラクター化した戦車”と戦っているような感覚を味わえました。色ごとの特徴を覚えて対策を考える過程が、まるで敵キャラクター図鑑を埋めるような楽しさを提供していたのです。

牛ダッシュ!の“暴れ牛”

牛ダッシュ!でプレイヤーが乗る牛も、印象深いキャラクターのひとつです。リモコンを横に持って操作すると、牛が左右に揺れたり、勢いよくジャンプしたりと、コミカルな動きを見せてくれます。その奔放な動きがプレイヤーの笑いを誘い、カカシを次々と倒す爽快感を増幅させました。 「牛が主役になるゲーム」という発想自体がユーモラスで、当時のユーザーにとっては意外性のある楽しさでした。多くの人が「牛の動きが可愛らしい」「ジャンプした瞬間が面白い」と印象に残しています。

親しみやすいガイド的存在

本作ではナビゲーション的な存在も、地味ながらキャラクター性を持っています。ゲーム開始時のシンプルな説明や、リザルト画面でのフィードバックメッセージなど、軽妙な言葉選びがユーモアを感じさせました。特にWiiランクを獲得したときに伝言板に届く「百発百中王」や「泡合わせの達人」などの称号は、システムメッセージでありながらキャラクターの声のように響き、プレイヤーを楽しませました。

家族それぞれの“Miiキャラクター”

『はじめてのWii』において特筆すべきは、ユーザー自身が作り出す「家族Miiキャラクター」たちです。親や祖父母のMiiを作ってゲームに登場させると、それだけで会話が弾み、笑いが起こりました。「おじいちゃんが牛に乗って暴走してる!」「お母さんがUFOにさらわれそう!」といった場面は、まさに『はじめてのWii』ならではの光景でした。キャラクターを“プレイヤー自身が作る”という仕組みが、家庭ごとのオリジナル体験を生み出したのです。

キャラクターを通じて生まれる物語性

本作には複雑なストーリーは存在しませんが、キャラクターを通じて小さな物語が自然に生まれます。シューティングでは「MiiをUFOから守る英雄的物語」、牛ダッシュ!では「暴れ牛とMiiのコミカルな冒険」、タンク!では「仲間と共に挑む戦車戦」――遊ぶたびに異なる小話が生まれ、それがプレイヤーの記憶に残るのです。これは他のタイトルにはない独特の魅力であり、『はじめてのWii』をただの体験版以上の価値あるソフトに押し上げていました。

総合的なキャラクターの魅力

総じて『はじめてのWii』のキャラクターたちは、デザインや物語性で魅せるのではなく、プレイヤーの生活や体験に溶け込むことで愛されました。Miiは“誰でも主人公”になれる存在、敵やオブジェクトはコミカルでユーモラス、牛や戦車は強烈な印象を残し、伝言板メッセージすらキャラクター性を帯びていました。この“キャラクターを通じた参加体験”こそが、ユーザーの心に強く刻まれたのです。

[game-7]

■ 中古市場での現状

発売当初の市場評価と流通

『はじめてのWii』は2006年12月2日に発売され、当初は「Wiiリモコン同梱ソフト」としてのみ販売されました。このため、単体での販売はなく、市場流通は必然的に「リモコンを買った人に付いてくるソフト」という位置づけでした。結果として、発売からしばらくすると中古市場には大量の『はじめてのWii』が並ぶようになりました。リモコンを追加で買うためにパックを購入したユーザーが多かったため、ソフト部分だけ余って中古ショップやフリマに流れた、という経緯があります。

ヤフオクでの取引傾向

ヤフオクでは、本作は非常に出品数が多いタイトルのひとつでした。ソフトのみの出品は1,000円前後から見られ、ケース付きの完品でも1,500円~2,000円ほどで落札されるケースが多く報告されていました。需要が高かったのはむしろ「リモコンのみ」の取引であり、ソフト単体は余り気味で値崩れしやすい傾向にありました。未開封状態のものはやや珍しく、リモコンジャケットが同梱された後期版はコレクター需要もあって2,500円~3,000円で落札されるケースも確認されています。

メルカリでの販売状況

フリマアプリ「メルカリ」では、『はじめてのWii』は「大量出品される定番ソフト」として知られていました。1,000円~1,800円程度が取引価格帯の中心で、状態の良いものや「送料無料」「即購入可」と記された商品はすぐに売れていました。一方で、ディスクに傷があったりケースに破損があるものは700円~900円で値下げされることもありました。 出品数が非常に多いため「買いたいときにすぐ手に入る」一方、出品者側は価格を抑えなければ売れにくいという状況が続いていました。

Amazonマーケットプレイスでの価格帯

Amazonのマーケットプレイスにおいても、『はじめてのWii』は安価で手に入るタイトルのひとつでした。中古価格はおおむね1,500円~2,500円で推移しており、特にAmazon倉庫発送(FBA)の商品は2,000円前後で安定していました。Amazonの場合、手数料や送料込みの価格で比較的高めに設定される傾向がありますが、それでも「まとめ買いで入手する廉価タイトル」として扱われていました。

楽天市場での取り扱い

楽天市場では、ゲーム専門店やリサイクルショップがオンライン出品を行っており、『はじめてのWii』は1,800円~2,800円程度で販売されることが多かったです。楽天ではポイント付与や送料無料キャンペーンが絡むこともあり、単純な価格比較だけでなくサービス面での差別化が行われていました。未開封品は3,500円前後まで上がることもありましたが、需要は限定的で、コレクション目的の購入が中心でした。

駿河屋での販売状況

中古ゲーム大手「駿河屋」でも本作は定番ラインナップのひとつとして長年取り扱われています。価格帯は1,500円~2,200円程度で安定しており、在庫切れになることはほとんどありません。ただし、状態の良いものやリモコンジャケット付属版は時期によって品切れになることもあり、その場合は「入荷待ち」として扱われました。駿河屋は状態の説明が丁寧で、コレクターからも安心感を持たれていました。

中古市場における希少性の低さ

『はじめてのWii』は非常に多く出回ったタイトルであり、現在に至るまで中古市場に大量の在庫が存在しています。そのため、希少性はほとんどなく、価格が高騰することはまずありません。逆に「いつでも安く手に入るWiiソフト」の代表格となっており、Wii本体を今から集める人にとっては最初に目にするソフトのひとつになっています。

コレクター目線での評価

一方で、コレクターにとっては「リモコン同梱パックの外箱」や「リモコンジャケット同梱版」など、バリエーションを揃える楽しみがあります。外箱が美品で残っているものは意外と少なく、外装状態が良いものは3,000円以上の価値を持つケースもあります。特に未開封の同梱版は「任天堂のローンチ戦略を象徴する商品」としてコレクション対象になり得ます。

現在の市場動向と今後の見込み

2020年代に入り、Wii本体や周辺機器の需要が再び高まりつつあります。レトロゲーム市場全体の盛り上がりを受けて、Wiiの初期タイトルを集める動きも出てきています。ただし『はじめてのWii』は供給量が非常に多いため、今後も価格が大きく上がる可能性は低いと考えられます。むしろ「Wiiを代表する導入ソフト」として安価で買える点が魅力となり、初心者やコレクターが気軽に手を出せるタイトルとして残り続けるでしょう。

総合的な中古市場での評価

総じて、『はじめてのWii』は中古市場において「大量に出回っているため安価で手に入るが、バリエーションによってはコレクション価値がある」という立ち位置にあります。リモコン同梱版や外箱美品は多少のプレミア性を持つ一方、ソフト単体は常に手に入れやすい価格で安定しており、入門用やセット購入向けとしての役割を果たし続けています。中古市場の現状を見ても、まさに“誰でも手に入れられるWiiの顔”といえるソフトでしょう。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【中古】 【ソフト単品】はじめてのWii/Wii

評価 5

評価 5

![【中古】[Wii] (ソフト単品)はじめてのWii 任天堂 (20061202)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1042/0/cg10420005.jpg?_ex=128x128)

![wiiソフト「はじめてのwii」+ wiiリモコン 選べるカラー [ シロ /クロ ] セット★ 同時購入プレゼントキャンペーン対象品 ★](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/daichugame/cabinet/09411850/imgrc0113267359.jpg?_ex=128x128)