【レビューキャンペーン実施中】アイスクライマー ファミリーコンピュータ【中古】

【発売】:任天堂

【開発】:任天堂、SRD

【発売日】:1985年1月30日

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

氷の山を駆け上がる、ファミコン初期の挑戦的アクション

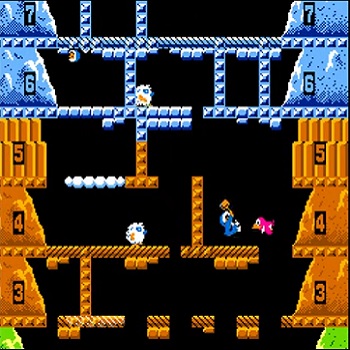

1985年1月30日、任天堂が発売したファミリーコンピュータ用ソフト『アイスクライマー(Ice Climber)』は、当時の家庭用ゲーム市場の中でひときわ異彩を放ったタイトルであった。プレイヤーはエスキモー風の衣装に身を包んだ少年「ポポ」と少女「ナナ」を操作し、ハンマー片手に氷山をひたすら登る。上下スクロール型アクションという構造は当時まだ珍しく、画面下から上へ進むという縦方向のステージデザインは、多くのファミコンプレイヤーに新鮮な驚きを与えた。

この作品は「ブロックを砕いて進む」「氷の床を滑る」「敵が壊れた地形を修復する」という独特のギミックを備えており、単なるジャンプアクションにとどまらない戦略性と緊張感を兼ね備えている。氷上特有の慣性や滑りやすさが、プレイヤーの動きを制御する重要な要素となり、精密なタイミングと位置取りが求められるのだ。

二人同時プレイが生み出す“協力と競争”のバランス

『アイスクライマー』最大の特徴は、二人同時プレイが可能である点だ。プレイヤー1のポポ(青服)と、プレイヤー2のナナ(赤服)は、協力して氷山を登ることもできれば、互いに妨害し合うこともできる。ジャンプのタイミングをずらして相手を下層に落としたり、ハンマーの軌道で進路を塞いだりと、協力プレイのはずが一瞬で対戦プレイに転化する。

任天堂の公式説明書にも「仲良く協力する方法と、邪魔をしながら遊ぶ方法があります」と書かれており、開発段階からこの二面性が意識されていたことが分かる。実際、家庭用ゲームの黎明期において、ここまで“人と人の駆け引き”を明確に遊びに落とし込んだ設計は非常に珍しかった。

32の山が待ち受ける終わりなき挑戦

本作には全32のステージ(山)が存在し、クリアすると再び最初の山に戻る無限ループ構造になっている。各山は「中腹までの通常ステージ」と「頂上のボーナスステージ」の二部構成で、前半では敵や障害物をかいくぐりながら上へ上へと進み、後半ではタイムリミット内に野菜を集めつつ空を飛ぶコンドルにつかまることが目的となる。

各ステージには固有の地形パターンが用意されており、壊せない氷、滑る足場、ベルトコンベア状の床、そして落下してくるつららなど、さまざまなギミックがプレイヤーを悩ませる。プレイヤーが一つのフロアに長く留まると、ピンクの海パンを履いた「ホワイトベア」が現れ、地面を踏み鳴らして画面全体を下方向へ押し下げるというユニークな制限もある。このシステムによって、のんびりプレイする余地はなく、常に焦りと緊張の中で頂上を目指さねばならない。

敵キャラクターが作る“生きたステージ”

『アイスクライマー』に登場する敵キャラたちは、単なる障害物ではなく、ステージの性質そのものを変化させる役割を担っている。たとえばアザラシのような「トッピー」は、プレイヤーが壊した氷のブロックをせっせと運んできて修復する。これにより登り道が塞がれてしまう一方、逆に“足場を作り直してもらう”という裏技的な利用も可能だ。

空を飛ぶ鳥型の「ニットピッカー」は不規則な軌道で飛び回り、タイミングを狂わせてくる厄介者。後半では飛行速度が増し、プレイヤーの反射神経を試す存在となる。こうした敵の行動パターンは、単純な横スクロールアクションにはない立体的な戦略性を生み出し、ゲーム全体に“生きた地形”のような躍動感を与えている。

緻密な当たり判定と“クセのある”操作性

プレイヤーの動作は一見単純だが、実際には非常に繊細な物理感覚で設計されている。ジャンプの軌道は短く、横方向の慣性も強いため、他のファミコン作品――例えば『スーパーマリオブラザーズ』のような滑らかさを期待すると痛い目を見る。ブロックの隙間に正確に頭を突き入れて上段へ抜ける必要があり、1ドット単位での位置調整が求められる。

この“ぎこちなさ”が一見の難点である一方で、本作の魅力でもある。プレイヤーは何度も失敗を繰り返すうちに、自分の指先の感覚とキャラクターの動きを一致させる術を学び、自然と熟練者のリズムを身につけていく。その達成感こそ、アイスクライマーが長く愛されてきた理由のひとつだ。

ボーナスステージと野菜スコアの妙味

各山の頂上では、制限時間40秒のボーナスステージが用意されている。ここでは敵が登場せず、雲や足場を渡りながらコンドルの足に飛びつくことが目的となる。道中に散らばる野菜を取ることでボーナススコアが加算され、全10種類の野菜が登場する。なかでもトウモロコシは1UPアイテムとして機能し、このボーナス面でしか残機を増やせない点が大きな特徴だ。

このステージは、アクションの緊張感から一転して軽快なリズムゲームのような感覚を味わえる。背景の単調な氷の世界とは異なる彩り豊かな画面構成は、プレイヤーに一瞬の安堵と喜びを与える演出でもある。

アーケード版と家庭用の展開

『アイスクライマー』はファミコンで人気を博した後、アーケード版としても登場した。アーケード版では吹雪の演出や、敵の行動パターンの多様化などが追加され、よりシビアなゲームバランスに調整されている。後にこのアーケード版はディスクシステムでもリリースされ、書き換えサービスを通じて入手可能となった。

ファミコン黎明期の任天堂は、アーケードと家庭用の双方で同じ作品を展開する試みを続けており、『ドンキーコング』『マリオブラザーズ』などと並び、この『アイスクライマー』もその成功例のひとつとされる。

現代まで続く文化的影響

本作は発売から数十年を経た現在でも、その存在感を失っていない。2004年の『大乱闘スマッシュブラザーズDX』においてポポとナナが参戦キャラクターとして復活し、以後のシリーズ作品でも高い人気を維持している。ファミコンミニ(GBA版)やNintendo Switch Onlineでも配信され、当時のプレイヤーはもちろん、新世代のゲーマーにも触れられる機会が増えた。

単純な構造ながら奥深い操作性、そして人間関係まで巻き込む二人プレイの面白さは、今なお多くのユーザーの心に残っている。『アイスクライマー』は、任天堂が「共遊(ともあそび)」というテーマを形にした最初期の象徴的作品といえるだろう。

■ ゲームの魅力とは?

氷山を登るという新感覚の“縦スクロール”アクション

『アイスクライマー』の最大の魅力は、当時のファミコンゲームとしては珍しい「縦方向へのスクロールアクション」に挑戦した点にある。1985年といえば、まだ横スクロールを主体としたゲームが主流であり、ステージを“上へ進む”という構造は極めて斬新だった。プレイヤーは画面の下から上へと進み、次々と現れる階層をブロック破壊によって切り開く。この“登る”という感覚がもたらす緊張感と達成感は、他のタイトルにはない独特の中毒性を生み出している。

下から上へと突き進むという構造上、プレイヤーには「落ちてはいけない」という恐怖と「上へ行きたい」という欲求が同時に生まれる。その相反する心理が、手に汗握るゲーム体験を作り出すのだ。頂上のコンドルに辿り着いた瞬間の高揚感は、言葉では言い表せないほど強烈である。

単純なのに奥深い、ブロック破壊のリズム

ゲームの操作は、左右移動・ジャンプ・ハンマーの3要素だけというシンプルな構成でありながら、その中に絶妙なテンポが隠されている。氷のブロックを上手に砕くには、ジャンプの頂点で頭をぶつけるように打ち抜かなければならない。この「タイミングの取り方」が非常に重要で、1ドットでもずれると登れない。

さらに、ブロックを壊すたびに地形が変化していくため、プレイヤー自身が“登山ルート”を作り上げていく感覚を味わえる。どの位置を壊せば次の段に登りやすいか、どの段を残せば敵を避けやすいか――ステージごとに状況が変わるので、単なる反射神経勝負ではなく、戦略的思考も求められるのだ。

2人同時プレイが生み出す笑いと混沌

本作が当時のファミコン少年たちに強い印象を残したのは、何といっても「2人同時プレイ」の存在である。ポポとナナをそれぞれ操作することで、協力と競争が交錯するダイナミックな体験が生まれる。

互いに息を合わせて登るとスムーズだが、少しでもタイミングがずれると、相手を足場から落としてしまうことも。場合によっては、意図的に相手を妨害して優位に立とうとするプレイヤーも現れる。結果として、協力プレイがいつの間にかバトルプレイへと変貌してしまう――この人間味あふれる“駆け引き”が、『アイスクライマー』の最大の魅力ともいえる。

当時の子どもたちは、兄弟や友人とこのゲームを遊ぶうちに、仲良く登っていたはずが口論や取っ組み合いに発展することも珍しくなかった。だが、そのようなコミカルな混乱こそが、『アイスクライマー』を「人と遊ぶゲーム」として特別な存在にしている。

敵キャラクターとの心理戦

氷の世界に生きる生き物たちは、プレイヤーの進行を妨げるだけではなく、独特のリズムを作り出す存在でもある。アザラシ型の「トッピー」は、壊されたブロックを補修しにやってくるため、プレイヤーの行動を常に監視しているかのようなプレッシャーを与える。放置しておけばせっかくの登り道が塞がれ、焦って迎撃しようとすれば足場が減って自滅する――そのジレンマが、他のアクションゲームにはない心理戦を生むのだ。

また、空を飛ぶ「ニットピッカー」は、あえてプレイヤーの真上に滞空して邪魔をするなど、いやらしい動きを見せる。見た目はかわいらしいが、実際には一瞬の油断を突いて命を奪う、なかなかの曲者である。

そして“制限時間代わり”として登場する「ホワイトベア」。ピンクのパンツとサングラスという奇抜な出で立ちは、子どもたちに強烈な印象を残した。彼が登場するたび、プレイヤーは「急げ!」と焦りを感じ、緊張感が一気に高まる。ホワイトベアは敵でありながら、このゲームのテンポを作り出す“裏の主役”ともいえる存在だ。

ボーナスステージが生む開放感とリズム変化

激しいアクションの後に訪れるボーナスステージは、本作の“癒し”の時間ともいえる。氷山の頂上に到達したプレイヤーは、40秒という短い制限時間の中で、流れる雲を足場にしながら野菜を集め、空を舞うコンドルにつかまることを目指す。このコンドルに掴まる瞬間の達成感は、まるで険しい山を制覇した登山者の喜びそのものだ。

登る過程では、トマト、ナス、ニンジン、トウモロコシなど多彩な野菜が散りばめられており、取るたびに小気味よい効果音が響く。単調になりがちな氷の風景に、鮮やかな色彩と軽快なリズムを添える演出としても秀逸だ。特に1UP効果を持つトウモロコシを取った瞬間の“カラン”という音は、多くのプレイヤーの記憶に残っているだろう。

緊張と笑いが共存する「人間ドラマ型」ゲーム体験

『アイスクライマー』は、画面上で起こる現象がプレイヤー同士の感情に直結するという点で、極めて人間的なゲームである。助け合おうと思っていたのに、誤って相手を落としてしまった瞬間の「あっ!」という声。逆に、タイミングよくジャンプを合わせて一緒に登り切った時の歓声。これらは、家庭用ゲームの黎明期における“対話型アクション”の原型ともいえる。

このゲームは単なるスコアアタックではなく、「相手との関係性をどう扱うか」というテーマまで内包している。だからこそ、今プレイしても人間臭い面白さがあるのだ。

操作の“クセ”が生む上級者の誇り

『アイスクライマー』を語る上で欠かせないのが、その独特の操作感である。ジャンプは重く、慣性が強く、ブロックへの当たり判定もシビア。多くの初心者は序盤の数面で苦戦し、「なんて難しいゲームなんだ」と投げ出してしまう。

しかし、だからこそ熟練者の存在感が際立つ。タイミングとポジショニングを完全に把握し、無駄なく登っていくプレイヤーの姿は、まるで氷山を自在に舞う登山家のようだ。ステージごとの最短ルートを見つける、敵を避けながら一筆書きのように登る――そんな“職人プレイ”が生まれる余地を残している点も、本作の奥深さを象徴している。

任天堂らしさの原点を感じさせるデザイン哲学

本作の開発には、のちに『星のカービィ』や『大乱闘スマッシュブラザーズ』で知られる桜井政博氏ら若手スタッフに影響を与えたといわれる、任天堂の初期デザイナー陣の思想が息づいている。シンプルなルールの中に“人とのつながり”“遊びの偶発性”を仕込むという発想は、後の任天堂作品すべてに通じるDNAである。

また、キャラクター造形の愛嬌も見逃せない。ポポとナナの丸みを帯びたデザインや、敵キャラのユーモラスな動きは、当時のファミコンの限られたグラフィック能力の中で最大限の表現を追求した成果といえる。どこかアニメ的で親しみやすい世界観が、氷の冷たさを感じさせない“温かいアクション”を実現している。

いま遊んでも光るゲームデザイン

『アイスクライマー』は単なるレトロゲームではなく、現代の視点から見ても学ぶべき点が多い。限られた操作・ルールの中で、ここまで多彩なドラマを生む仕組みは、現在のインディーゲームにも通じる設計思想だ。

特に“プレイヤー同士の関係性が生む面白さ”という概念は、『オーバークック』や『マリオパーティ』など、協力×混乱の系譜にも繋がっている。つまり、『アイスクライマー』は協力アクションというジャンルの原点の一つなのだ。

難易度の高さゆえに万人向けではないが、遊ぶたびに少しずつ上達し、相方と笑いながら登る――その過程こそが本作最大の魅力といえる。

■ ゲームの攻略など

氷山を制するための基本操作と心構え

『アイスクライマー』の攻略の第一歩は、操作感を身体に染み込ませることにある。ポポとナナの動きは見た目以上に滑りやすく、特にジャンプの慣性は強烈だ。十字ボタンを押す長さとタイミングで、どのくらい横に飛ぶかが大きく変わるため、まずは「慣性を制御する感覚」を掴む練習から始めよう。

ステージ序盤では敵を倒すよりも、ブロックを壊す練習を優先するのが効果的だ。上段に上がるためには、ジャンプの頂点でブロックの角に頭をぶつけるようにしないと開かない。ブロックを1マスずつ丁寧に破壊し、登りやすい階段状の穴を作ることを意識するだけで、生存率は格段に上がる。

また、ハンマー攻撃のタイミングにも癖がある。ボタンを押した瞬間ではなく、振り下ろした瞬間に攻撃判定が発生するため、敵との距離を見極めて早めにボタンを押す癖をつけよう。

序盤攻略:ステージ1~5のポイント

最初の数面は、ゲームに慣れるためのチュートリアル的役割を果たしている。氷のブロックが素直に並び、敵の動きも緩やかなので、まずは操作を安定させることを目標にする。

トッピー(アザラシ)は頻繁に氷を運んでくるが、焦って壊す必要はない。むしろ、うまく利用して登りやすい足場を作るとよい。敵を無理に倒すよりも、自分が登る道を確保することを最優先に。

また、画面の左右がつながっている特性を利用しよう。例えば右端から落ちたら左端に出るという構造は、敵の攻撃を避けたり、ジャンプルートを再構築したりする際に非常に便利だ。

ボーナスステージでは、野菜の位置を覚えてルートを最短化することが鍵になる。1UPアイテムであるトウモロコシは、5面目で登場することが多いため、ここで確実に取得して残機を増やしておきたい。

中盤攻略:ステージ6~15の戦略

中盤に入ると、氷の床が滑りやすくなり、ブロックの間隔も広くなる。足場を壊しすぎると登るルートがなくなってしまうので、破壊位置の計画が重要になる。

この段階で特に注意したいのが「つらら」の存在だ。画面上部から一定間隔で落ちてくるため、真上を見ながら行動する癖をつけよう。つららはジャンプ中にハンマーを当てると壊せるが、タイミングを誤るとそのまま落下してミスになる。安全策としては、つららが落ちた直後の一瞬を狙って上へ進むのが確実だ。

また、ホワイトベアが現れる頻度が増すのもこの頃。画面を押し下げられる前に、常に“上を意識して動く”ことを忘れずに。余裕を持って登っていけば、彼の出現を見ずに済むことも多い。

後半攻略:ステージ16~32の試練

後半の山々はまさに登山家の試練。敵の出現速度が上がり、雲の流れも不規則になり、ブロックの配置も極めてトリッキーになる。ここでは反射神経だけでなく「ルート設計力」が問われる。

特に難関なのが、縦に並んだブロックや、ベルトコンベア状の氷ブロックが連続する面。動く床の勢いに流されないように、ジャンプボタンを押す瞬間を慎重に見極めよう。勢いを殺すには、着地と同時に逆方向へ軽く入力を入れて慣性を打ち消すと安定する。

また、後半のボーナスステージでは、野菜の配置が高難易度になっている。時間制限40秒の中で全回収を狙うのは至難の業だが、コンドルの動きに合わせてルートを短縮する練習を重ねると、1UPを確保しつつ高得点を狙えるようになる。

敵ごとの対策と利用法

攻略の鍵は、敵を“倒す”のではなく“使う”ことだ。

トッピーが持ってくる氷は、一見邪魔だが、うまく誘導すれば足場を作ってくれる。たとえば壊しすぎて登れなくなった場合、あえてトッピーを呼び込み、その穴を塞いでもらうことで新しいルートを作ることができる。

一方、ニットピッカーは動きが速く厄介だが、ハンマーをジャンプ中に振ることで確実に撃退できる。倒すとスコアが加算されるため、スコアアタックを狙う場合は積極的に狙っていこう。

ホワイトベアは出現時間の予兆が分かりづらいが、音で察知するのがコツ。彼の登場時には特徴的なBGMが鳴るため、それを聞いた瞬間に即座に上へ移動すれば安全圏に逃げられる。

2人プレイ攻略のコツ:協力と裏切りの境界線

2人プレイでは、互いの立ち回りが運命を左右する。画面スクロールは上にいるプレイヤーを基準に進むため、下にいる側は置き去りにされやすい。基本は「足並みを揃える」ことを意識し、無理に単独行動しないのが鉄則だ。

協力プレイを成功させるコツは、役割分担を決めること。片方が敵処理、もう片方が道作りを担当すると安定しやすい。また、ボーナスステージではどちらかが先にコンドルを掴めばステージクリアになるが、スコアを競う場合は譲り合いも重要だ。

とはいえ、このゲームの醍醐味は“あえて裏切る瞬間”にもある。タイミングを誤って相手を下に落としてしまったときの叫び声、笑い、そして報復――それこそが『アイスクライマー』が今も語り継がれる理由である。

スコアアタックの楽しみ方

『アイスクライマー』にはエンディングが存在しないため、プレイヤーはスコアを伸ばすことを最終目標とする。スコア稼ぎのコツは、「敵を倒すよりも、野菜を効率よく集める」こと。特にボーナスステージの野菜をフル回収すれば、コンドルを掴むときの10倍ボーナスも加算され、得点が一気に跳ね上がる。

また、トッピーが運ぶ氷を壊すことでもスコアが入るため、安全な位置から連続で破壊して稼ぐのも有効。ファミコン時代の得点システムは単純ながら、挑戦欲を刺激する設計になっており、極めると1周目だけで10万点を超えることも可能だ。

裏技・小ネタ集

● トッピーの氷で足場を再構築

意図的に穴を開けておき、トッピーに修復させることで、任意の位置に足場を作り直せる。特にベルトコンベアのないステージで有効。

● 2人プレイの“片方置き去り”テクニック

片方が先に頂上へ登ると、下にいるプレイヤーはボーナスステージに参加できない。スコア差をつけたいときに使えるが、友情を壊す危険もある。

● ホワイトベア無限出現バグ(アーケード版)

一部の面で特定の位置に留まり続けると、ホワイトベアが連続出現し、画面が強制的に下がり続ける現象が報告されている。これを利用して意図的にミスを誘発させ、リセットタイミングを調整する遊び方も存在した。

リズムを掴む者が勝つ

『アイスクライマー』は一見、反射神経が物を言うゲームに見えるが、実際はリズムゲーム的要素が強い。ブロックを壊すテンポ、敵が登場する間隔、ホワイトベアの出現タイミング――それらすべてが規則的なリズムに基づいている。

上達するプレイヤーは、画面を見ずとも「次に何が起こるか」を身体で感じ取るようになる。まさに氷の山と一体化したような没入感を得られた時、真のアイスクライマーとなるだろう。

■ 感想や評判

発売当時の衝撃と「登るアクション」への驚き

1985年当時、『アイスクライマー』が登場した瞬間のプレイヤーの多くは、“横ではなく縦に進むアクション”という発想に度肝を抜かれた。ファミコン黎明期において、ステージを「上へ上へと登っていく」構造を持つ作品は極めて珍しく、画面全体がスクロールしていく演出は技術的にも目新しかった。

子どもたちは「どうやって上に行くの?」「落ちると終わりって怖い!」と驚きながらも、いつしか氷山を登る緊張感に夢中になった。特に、ブロックを自分で壊して道を作るというシステムは、プレイヤーの創造力を刺激し、ただのアクションではなく“考えるゲーム”としても評価された。

当時のゲーム雑誌では、「単純だが飽きない」「一度頂上まで行くと、また挑戦したくなる」と評され、ファミコン初期作品の中でも“やり込み要素のあるゲーム”として高い注目を浴びた。

協力なのにケンカになる? 二人プレイの評判

『アイスクライマー』の代名詞といえば、やはり二人同時プレイである。兄弟や友達と並んで遊ぶスタイルが普及していた時代、このゲームは家庭内に数々の“笑いとケンカ”を生み出した。

仲良く山を登っていたはずが、うっかり相手を押し出して落としてしまう。あるいは、ボーナスステージで先にコンドルに掴まってステージを終わらせてしまう――そんな些細な出来事で口論が勃発するのは日常茶飯事だった。

しかし、プレイヤー同士が同じ画面で影響し合う構造がもたらす感情の揺れこそ、『アイスクライマー』の真骨頂である。「笑いながら怒る」「負けながら笑う」――この独特の感情体験が、のちのパーティーゲームや協力型アクションの原型になったとも言える。

SNSや掲示板で「兄と遊ぶと毎回ケンカになった」「友達と遊ぶと絶対に負けたくなかった」といった思い出が今なお語られているのは、それだけ本作が人間臭く、共感を呼ぶ遊びだった証拠である。

難易度の高さと理不尽さへの賛否

『アイスクライマー』の評価を語るうえで外せないのが、その“シビアな操作性”だ。多くのプレイヤーが口を揃えて言うのは「ジャンプが難しい」「当たり判定が厳しい」「滑って落ちるのが悔しい」という感想である。

特にジャンプの慣性は強く、横移動の調整を誤ると一気に落下してミスになる。この操作のクセが、初心者にはとっつきにくく感じられる一方で、上級者には技術を磨くモチベーションとなった。「この不自由さがクセになる」という声も多く、単なるストレスではなく“習熟の喜び”を提供するゲームバランスだと評価されている。

当時の雑誌『ファミリーコンピュータマガジン』では、「慣れが必要だが、マスターすればこれほど気持ちよい登山はない」と評されており、単なる難易度の高さを超えて“技術の美学”を感じさせる作品として受け止められた。

独特の世界観と音楽への好評

氷山をモチーフにした舞台設定は、当時の子どもたちにとって非常に印象的だった。雪と氷の世界、カラフルな野菜、奇妙に陽気なホワイトベア――その一つひとつが記憶に残る。

特にBGMのテンポ感は秀逸で、リズムを取りながらブロックを壊す行為が妙に心地よい。プレイヤーの行動と音楽が自然にシンクロするよう設計されており、これもまた任天堂らしい“聴覚的デザイン”の先駆けだった。

また、ボーナスステージに入る際の軽快なメロディや、コンドルに掴まった瞬間の効果音は、今でも耳に残るというファンが多い。「あの音を聞くと子どもの頃に戻る」というコメントが、SNSやファミコン紹介サイトでも頻繁に見られる。

「ポポとナナ」の存在感と再評価

『アイスクライマー』の人気が再燃したきっかけのひとつが、2000年代以降の『大乱闘スマッシュブラザーズDX』への登場だ。ポポとナナは一心同体のペアキャラクターとして操作され、そのコンビネーションの妙が高く評価された。

スマブラで初めてこの2人を知った若い世代が、興味を持って原作をプレイするケースも多く、「元ネタなのに今遊んでも面白い」「この古さが味になっている」と再評価する声が相次いだ。

特にナナの人気は高く、「当時は無名だった女性キャラが、後にアイコン的存在になった」という意見もある。ファミコン時代に男女ペアを操作するという発想は画期的で、結果的に任天堂の“多様なキャラクター表現”の礎を築いたとも言われている。

海外での評価と文化的広がり

『アイスクライマー』は日本国内だけでなく、海外でも高い人気を得た。北米版『Ice Climber』は1985年にNESでリリースされ、シンプルながらもチャレンジングなゲームとして好評を博した。

英語圏のレビューサイトでは、「単純なルールの中に深い戦略性がある」「協力プレイが本気で面白い」と評される一方、「操作はクセが強すぎるが、それが魅力」とする意見が多い。

近年では、レトロゲームイベントやeスポーツ的なスコアアタック大会でも再注目されており、海外プレイヤーの間では「クラシック任天堂アクションの原点」として語られることが多い。特に2人プレイ時の心理戦は“友情破壊ゲーム”としてネタ的にも人気が高く、笑いの定番となっている。

ファンによる改造版・二次創作の盛り上がり

現代では、レトロゲームファンの間で『アイスクライマー』の改造ROMや二次創作も多く見られる。氷の色を変えたアレンジ版、敵の行動パターンを難化させた“ハードモード版”、さらには完全新作ステージを作り出したファンプロジェクトも存在する。

また、ネット上では「ホワイトベアに追われる恐怖」を再現したホラー風アレンジ動画や、「野菜を集めるポポとナナの癒しアニメ」など、創作の幅は多岐にわたる。こうしたファン文化の広がりは、本作が単なる懐古作品ではなく、今なお人々の想像力を刺激し続けることを証明している。

プレイヤーの思い出が語り継ぐ“温かい難しさ”

『アイスクライマー』を振り返るファンの多くが語るのは、「難しいのに何度も遊びたくなる」という感覚である。成功と失敗のギリギリを行き来する緊張感が、なぜか心地よい。落ちた瞬間の悔しさも、登頂の喜びも、プレイヤーの心に深く刻まれる。

あるファンはこう語る。「アイスクライマーは、人との関係や忍耐を教えてくれるゲームだった」。それは単なる懐古ではなく、“努力と笑いが共存する体験”としての記憶である。冷たい氷の世界に、なぜか温かさがある――その矛盾が、このゲームの普遍的な魅力を形づくっている。

総評:懐かしさと挑戦心を両立する名作

『アイスクライマー』は、ファミコン初期の技術的制約を逆手に取った、非常に完成度の高いアクションゲームである。シンプルなルールながら、登る緊張感、協力のドラマ、スコアアタックの奥深さといった多層的な面白さを備えている。

操作性のクセが賛否を呼ぶ一方で、その“クセ”こそがプレイヤーの成長を促し、上達の実感を与える。時代を超えて語り継がれる理由は、単なる懐古ではなく、純粋に「人と遊ぶ楽しさ」を体現しているからだ。

氷の山を登りながら笑い、落ちて叫び、また挑戦する――それが『アイスクライマー』のすべてであり、今なお色あせない魅力なのである。

■ 良かったところ

シンプルなのに熱中できる完成されたルール設計

『アイスクライマー』が高く評価される最大の理由は、その「簡単そうで難しい」ルール設計にある。プレイヤーがやることは非常に単純――ブロックを壊し、上へ登る。ただそれだけの行動が、絶妙なバランスで緊張感と達成感を生み出している。

敵を倒すよりも自分の登るルートを考え、限られた時間の中で頂上を目指すという明確な目的が、常にプレイヤーの集中力を保たせる。無駄のないルール、制限されたアクション、そして登り切った瞬間の爽快感。この三点が組み合わさって、30年以上経っても色あせない完成度を実現している。

現代のゲームのように複雑なスキルやマップはなくとも、プレイヤーの「指の感覚」と「判断力」だけで勝負できる設計が、多くのファンに“遊びの原点”を思い出させた。

2人プレイの心理戦が生み出すドラマ

二人同時プレイ機能は、当時としては画期的だった。協力して登るもよし、競争するもよし――プレイヤー同士の関係性がそのままゲームの面白さになるという発想は、のちの『マリオブラザーズ』や『スマブラ』など任天堂作品の基礎となった。

とくに印象的なのは、2人プレイ中に生まれる“裏切りの瞬間”だ。誤って足場を壊して相方を落としたり、ボーナスステージで先にコンドルを掴んでステージを終わらせたり。そんなハプニングが起こるたびに笑いが起き、時には本気の口論に発展することもあった。

しかし、そうした感情のやり取りそのものが「遊びの一部」だった。『アイスクライマー』は、ただのアクションゲームではなく、“人と人が関わるエンターテインメント”を作り出した先駆けでもある。まさに任天堂が掲げる「人と人をつなぐ遊び」の精神が、ここに詰まっている。

難しさの中に光る操作の奥深さ

多くのプレイヤーが「最初は難しいけど、慣れると楽しい」と口を揃えるように、本作の操作はシビアである。だがその一方で、上達の手応えが非常に明確だ。

最初はジャンプの慣性に苦しみ、狙った穴を開けることもできない。しかし数回の挑戦を経るうちに、ジャンプの高さとブロックの位置関係を自然に掴めるようになる。さらに慣れてくると、敵の出現パターンを読み、最短ルートを組み立てて登る“職人プレイ”へと進化していく。

この上達過程の快感が、『アイスクライマー』最大の醍醐味だ。プレイヤーの努力がそのまま上手さに反映される設計は、アクションゲームとして理想的と言える。操作の厳しさを「理不尽」ではなく「成長の余地」として捉えさせる点が、名作たる所以だろう。

ゲーム音楽と効果音の絶妙なシンクロ

BGMのリズムが行動のテンポと一致している点も、『アイスクライマー』の魅力を支えている。ステージ中の音楽は軽快で、ブロックを壊すたびに鳴る効果音がビートのように感じられる。自然とリズムに乗ってプレイしてしまう感覚は、今で言う“アクションリズムゲーム”の原型といえるだろう。

特にボーナスステージで流れる明るい曲調は、プレイヤーの緊張を一瞬でほぐしてくれる。コンドルに掴まる瞬間の音、野菜を取ったときの軽やかな効果音――どれも記憶に残る音作りで、聴覚的な快感がプレイ体験を何倍にも引き上げている。

ステージデザインの多様性とテンポの良さ

全32のステージは、どれも構造が異なり、毎回違う挑戦を提供してくれる。壊せない氷、滑る床、動く雲、ベルトコンベアのような足場――これらがランダムではなく、緻密に配置されている点が素晴らしい。

たとえばある面では滑りやすい氷床が連続し、次の面では落ちるつららがプレイヤーを追い詰める。こうした小さな変化が常に緊張感を生み、飽きさせないテンポを維持している。

特に注目すべきは、難易度の上がり方が非常に丁寧であること。序盤はジャンプと破壊の練習、中盤は敵回避と足場管理、後半はタイムマネジメントと反射神経――と段階的にプレイヤーを育てる設計になっている。これにより、初心者から上級者まで楽しめる絶妙な成長曲線が形成されているのだ。

キャラクターデザインの愛嬌と世界観の統一感

氷の山という舞台にもかかわらず、『アイスクライマー』の世界はどこか温かい。ポポとナナの丸みのあるデザイン、敵キャラのユーモラスな動き、ホワイトベアの陽気さ――どれも無機質な氷の世界を生き生きと見せている。

特にホワイトベアは、ゲーム中では恐ろしい存在でありながら、どこか憎めないキャラクターとして人気を博した。そのコミカルな外見は、ゲームの“恐怖の要素”をやわらげ、子どもたちに親しみやすさを与えている。

また、野菜を集めるというボーナスステージの要素も、寒々しい氷山に彩りを添える重要な演出だ。単調になりがちな白と青の世界に、赤や緑の鮮やかな野菜が並ぶことで、画面全体がポップで楽しい印象に変わる。

技術的制約を超えた創意工夫

1985年当時、ファミコンの容量や表現力には大きな制限があった。そんな中で、上下にスクロールしながら複数の敵や地形を動的に処理する『アイスクライマー』は、技術的にも挑戦的なタイトルだった。

特に、2人プレイ時に上下のスクロールをどちらかのプレイヤー基準で切り替える仕組みは、当時としては非常に高度な設計だ。これにより、同時プレイの臨場感と緊迫感が大幅に向上した。

さらに、敵がブロックを修復する処理や、ホワイトベアによる強制スクロールなど、画面全体が“生きている”ように見える仕掛けは、任天堂らしい創意工夫の結晶である。

プレイヤー心理を刺激するテンポと難易度

『アイスクライマー』は、ミスをしたときの悔しさと、成功したときの喜びの落差が非常に大きい。そのため、プレイヤーの感情を強く動かす。あと少しで頂上に届くのに落ちてしまう――その瞬間に感じる「もう一回やりたい!」という気持ちが、無限ループ的な中毒性を生む。

この“もう一度”という感覚は、ゲームデザインの理想形の一つだ。プレイヤーが自発的にリトライしたくなる設計、それが本作には備わっている。ストレスと快感のバランスが絶妙で、結果的にプレイヤーは長時間夢中になってしまう。

当時のレビューでも、「難しいが、やめられない」「登るたびに手が汗ばむ」と評されており、感情を動かすアクションとしての完成度は非常に高かった。

“遊び心”に満ちた任天堂らしさ

最後に挙げたいのは、このゲーム全体に漂う“遊び心”である。氷山という過酷な舞台設定なのに、登場キャラはどこかユーモラス。命を懸けた登山のはずが、なぜかコミカルで明るい。そうした絶妙なトーンが、任天堂らしい「怖くない挑戦」を作り上げている。

また、ゲームの構造そのものが“プレイヤー同士の笑い”を生み出すよう設計されている点も、極めて先見的だった。現代のパーティーゲームや協力アクションに通じるエッセンスが、この時点ですでに完成されていたのである。

『アイスクライマー』は、ファミコン時代における“遊びの哲学”を象徴する作品だ。難しさの中に優しさがあり、競争の中に笑いがある。その両立こそが、任天堂というブランドの本質と言えるだろう。

■ 悪かったところ

独特すぎるジャンプ操作の違和感

『アイスクライマー』を語る上で最も多く指摘されるのが、ジャンプの扱いにくさだ。ジャンプの慣性が非常に強く、横方向への飛距離が短いため、他のアクションゲームの感覚でプレイするとミスが連発する。特に『スーパーマリオブラザーズ』のように“空中で方向調整”できる感覚を期待すると裏切られる。

また、ジャンプ後の着地判定がシビアで、ほんの数ドット位置がずれるだけで足場をすり抜けてしまうことも多い。ステージ終盤でこの現象が起こると、苦労して積み上げた努力が一瞬で水の泡になるため、プレイヤーのストレス要因となりやすい。

「落ちた瞬間に心が折れる」「操作の重さでテンポが悪く感じる」といった声は当時からあり、後年のレビューでも「慣れるまでが地獄」と評されることも少なくない。

操作の反応遅延と当たり判定の不明瞭さ

ハンマー攻撃の判定も癖が強い。ボタンを押した瞬間ではなく、ハンマーを振り下ろした一瞬だけ攻撃判定が出るため、タイミングを誤ると敵に突っ込んでミスになることが多い。特に空中でのハンマー攻撃は、ジャンプの頂点でしか当たり判定が発生しないため、攻撃が当たらずに自滅するケースが頻発する。

さらに、地面ブロックへの当たり判定も狭く、ブロックの角に引っかかって滑落することがしばしばある。こうした「意図しないミス」が重なると、プレイヤーに理不尽さを感じさせてしまう。

もちろん、慣れればコントロールできるようになるが、初見プレイヤーにとっては難関。難易度の高さが魅力である一方で、“操作ミス=即ミス扱い”という構造は、ライトユーザーには厳しい仕様だった。

ステージ構成の単調さとループ構造の限界

全32面というボリュームは当時としては十分だったが、構造そのものはほぼ共通している。ブロックの配置や敵の種類に多少の違いはあるものの、目標が常に「頂上のコンドルに掴まる」だけなので、長時間プレイすると飽きが生じやすい。

特に2周目以降は難易度の上昇よりも繰り返し感が強く、「新しい発見が少ない」と感じるプレイヤーも多かった。敵キャラのバリエーションも少なく、ほぼトッピー・ニットピッカー・ホワイトベアの3種類しか登場しないため、ステージを進めるごとの驚きが薄れていく。

この単調さが、長期的なモチベーションを保ちにくくしており、「30分遊ぶと満足してしまう」「同じような山ばかりで先に進む気力が失われる」という声も少なくなかった。

協力プレイが“事故”になりやすい設計

二人プレイの面白さが本作の魅力であることは間違いないが、同時に“仲間を落とす危険性”が高すぎる点は欠点でもある。

画面スクロールは上にいるプレイヤーを基準に進むため、下に残っているプレイヤーはそのまま画面外に押し出されてミスになる。たとえ意図的な妨害でなくても、「登る速度が違うだけで味方が死ぬ」という設計は不親切と感じる人も多い。

また、2人が同時に行動すると画面が慌ただしくなり、敵の動きや落ちてくるつららを見落とすリスクが増える。協力プレイが“混乱プレイ”に変わってしまうことが多く、プレイヤー同士のテンション差によっては喧嘩の火種にもなった。

そのため、「協力どころか仲が悪くなるゲーム」と揶揄されることもあり、パーティーゲームとしての完成度に疑問を持つユーザーも一定数存在した。

ゲームテンポの急激な変化

ホワイトベアの登場による強制スクロールは、緊張感を高める演出として機能している一方、テンポの制御が難しい要素でもある。出現のタイミングがランダムに感じられることがあり、「急に押し下げられて何もできずに終わった」と不満を漏らすプレイヤーも多かった。

また、ボーナスステージと通常ステージのテンポ差が大きく、特に中腹のステージでミスが続いた直後にボーナスへ突入すると、緊張が途切れて集中力を欠いてしまうケースがある。テンポの起伏が激しすぎるため、「気持ちのリズムが保てない」「メリハリがあるというより落差が大きい」と感じる人もいた。

グラフィック表現の単調さ

1985年の作品であるため仕方のない部分ではあるが、グラフィックのバリエーションは非常に限られている。背景は常に同じ雪山、ブロックはほぼ同一色、敵の動きも似通っているため、視覚的な刺激が少ない。

また、頂上のコンドルやボーナス面の野菜も、色は鮮やかだが描き込みが粗く、現代の視点では「のっぺりして見える」という意見もある。ファミコン初期作品としては標準的なレベルだが、同時期の『エキサイトバイク』や『バルーンファイト』と比べると、やや演出力に欠ける印象を受ける。

「雪山というテーマゆえに仕方ないが、もう少し背景の変化が欲しかった」というのは、多くのプレイヤーが抱いた正直な感想である。

音楽の単調さとBGMループ問題

軽快でリズミカルなBGMは高く評価されている一方で、長時間プレイすると同じメロディが延々と繰り返されるため、やや耳に残りすぎるという欠点もある。特にループ構造のゲームであるため、同じ曲を何十分も聴き続けることになり、「中毒性と疲労が紙一重」と評されることも。

ボーナスステージで曲調が変わるとはいえ、種類は少なく、ステージ進行に合わせた音の変化や緊張感の演出には欠ける部分がある。後年のプレイヤーの中には、「せめて山ごとにBGMを変えてほしかった」「ボス戦のような緊張音があればもっと盛り上がるのに」といった声も少なくなかった。

初心者へのハードルが高すぎるゲーム設計

本作は説明書を読まないとルールを理解しにくい点も批判の的となった。特に“ブロックは頭で壊す”という直感的でない操作が、初見プレイヤーには分かりづらい。さらに、敵が壊したブロックを修復するというシステムも、ルールを知らなければ「なぜ進めないのか分からない」と混乱を招く要素になっている。

この“知識ゲー”的な側面は、アーケード出身のプレイヤーには好評だったが、家庭用ユーザーにはやや不親切。マリオのように直感的に学べるデザインではなかったため、「慣れる前に諦める人が多い」「子どもには難しすぎる」という指摘が相次いだ。

また、残機を増やす手段が限られている点も厳しい。1UPアイテムのトウモロコシはボーナスステージでしか手に入らないため、初心者が残機ゼロになるまでが早く、リトライの機会を失いやすい。

リプレイ性を阻むセーブ機能の欠如

現代的な視点から見ると、本作にセーブ機能がないことは大きなネックだ。ステージクリア後もゲームを中断できず、最初からやり直すしかないため、長時間プレイを強いられる。

当時のファミコンにはセーブ機能を持つ作品が少なかったとはいえ、全32面を通しで挑戦しなければならないのは、今のプレイヤーにとっては酷な設計である。

「3時間かけても終わらない」「途中でやめると最初からになるのがつらい」といった感想が後年のレビューで散見される。これが、名作でありながら“気軽に遊べないゲーム”としての印象を残した一因でもある。

まとめ:愛すべき不便さが生んだ“硬派な難易度”

『アイスクライマー』の欠点を並べてみると、確かに操作は難しく、不親切な部分も多い。しかし、それらを乗り越えたときに得られる達成感こそが、この作品の本質的な魅力でもある。

不自由な操作、単調な背景、制限の多いルール――それらすべてが、逆にプレイヤーの想像力と集中力を引き出している。完璧ではないからこそ面白い。欠点がそのまま“挑戦の証”になっているのだ。

結果として、『アイスクライマー』は「理不尽だけど忘れられないゲーム」として、今なお語り継がれている。欠点の中にこそ、当時のゲームが持っていた“人間的な味わい”が残っているのである。

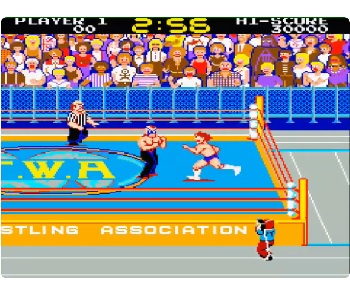

[game-6]

■ 好きなキャラクター

ポポ ― 青いパーカーの孤高の登山家

主人公ポポは、『アイスクライマー』の象徴的存在であり、ファミコン時代の“努力と根性”を体現したキャラクターでもある。青いパーカーと毛皮のフードに包まれた姿は、当時の子どもたちにとって親しみやすく、シンプルながらも印象に残るデザインだった。

彼の魅力は何よりも“黙々と登る姿勢”にある。プレイヤーが操作するのはわずか数個のボタンだが、その一つひとつの動作には「絶対にあきらめない」という意思が込められているように見える。落ちても、叩かれても、氷が崩れても、彼は何度でも立ち上がり、頂上を目指して飛び跳ねる。

その姿勢は、ゲームプレイヤー自身の姿を重ねるかのようだ。プレイヤーがミスを繰り返すたびに、ポポも一緒に転落する。しかし、再び画面下から現れるその姿は、「もう一度挑戦しよう」と励ましてくれているように感じられる。

また、彼の素朴な表情にもどこか哀愁がある。ファミコンのドット絵でありながら、どこか孤独な闘志を宿しており、氷の世界の厳しさを象徴する存在として多くのプレイヤーの記憶に残った。

ナナ ― 寄り添う相棒としての存在感

2人目のプレイヤーとして登場するナナは、ピンクのパーカーを着たもうひとりの登山家。彼女の存在は、ただの“色違いキャラ”にとどまらず、物語性を感じさせる重要な要素となっている。

当時のファミコンゲームでは、男女ペアで冒険する設定はまだ珍しかった。ナナは戦うヒロインではなく、ポポと肩を並べて同じ山を登るパートナーである。彼女は決して後ろに隠れず、同じリスクを背負い、同じゴールを目指す――この対等な関係性が、当時としては革新的だった。

二人で協力して登る姿は、まるで“人生の比喩”のようでもある。ときに足場を壊してしまい、相手を落としてしまうこともある。しかし、次の挑戦では息を合わせて登り切る。失敗と再挑戦の連続が、彼らの絆を強くしていく。

プレイヤーの中には「ナナの方をメインにして遊んでいた」という人も多く、その愛らしい色合いや小さな動作が人気を集めた。のちに『大乱闘スマッシュブラザーズDX』でポポとナナがペアキャラとして再登場した際、ファンが歓喜したのは、この“並んで戦う関係性”が復活したからにほかならない。

ホワイトベア ― 恐怖とユーモアを兼ね備えた名脇役

画面下から現れ、プレイヤーを無言で追い詰める巨大な白熊――それがホワイトベアだ。彼の登場はまさに恐怖そのものであり、画面を強制的に押し上げる圧迫感は、子どもたちにとってトラウマ級のインパクトを残した。

だが、単なる恐怖キャラではない。彼の登場時には独特の陽気な音楽が流れ、歩き方もどこかユーモラス。お腹を揺らしながらリズミカルに迫ってくる姿には、奇妙な“かわいさ”がある。

プレイヤーにとって彼は“時間切れの象徴”であり、「のんびりしていると命取りになる」という緊張感を与える存在だった。一方で、画面外に消えたあともどこか名残惜しく感じるほどキャラクター性が立っており、「怖いけど好き」「あいつが出てくると焦るのに笑ってしまう」といった声も多い。

ホワイトベアは、ゲームデザイン上の敵でありながら、プレイヤーの記憶に深く刻まれた“憎めないライバル”なのだ。

トッピー ― 妨害するのに手伝ってくれるアザラシ

アザラシのトッピーは、氷のブロックを運びながら画面を左右に往復するキャラクター。プレイヤーが開けた穴を塞いでくるため、一見すると厄介な存在だが、実は登山の手助けにもなる“味方のような敵”である。

例えば、足場を壊しすぎて登れなくなった時、トッピーが運んできた氷を利用して新しいルートを作ることができる。この“敵を利用する”構造がゲームの奥深さを支えており、トッピーはその象徴的存在と言える。

また、その動きも可愛らしく、コロコロと氷を転がす姿はどこか愛嬌がある。敵でありながらプレイヤーに憎まれないのは、彼の行動が“ルールに従っている”からだ。トッピーはプレイヤーを倒そうとしているのではなく、ただ黙々と氷を運んでいる。そこに“自然の摂理”のようなニュアンスがあり、ゲームの世界観をより深くしている。

ファンの間では「もし味方になったら心強そう」「トッピーを操作してみたい」という声も多く、敵キャラとしては異例の人気を誇る。

ニットピッカー ― 氷山の空を舞う厄介な鳥

空から飛来するニットピッカーは、プレイヤーの進行を妨げる最大の障害物だ。その名の通り、上空からちょこまかと動き回り、突然の急降下攻撃を仕掛けてくる。

彼らの存在がステージに“縦方向の脅威”をもたらしており、ただ登るだけでなく空間全体を意識させる設計になっている。プレイヤーは彼らの動きを読み、攻撃を避けるリズムを身につけなければならない。

だが、単なる敵ではない。ニットピッカーをハンマーで撃ち落とす瞬間の快感は格別で、反射神経とタイミングの両方が試される。この緊張と達成のサイクルが、プレイヤーを夢中にさせる要素の一つだった。

独特の鳴き声や、羽ばたきの音も印象的で、ファミコンの制限された音源の中でここまで個性を持たせた点は高く評価されている。

コンドル ― 頂上で待つ無言のゴール

全ての登山の終着点に待ち受けるのが、画面最上部を悠々と飛ぶコンドルだ。プレイヤーが掴まることでステージクリアとなるが、彼自身は何の言葉も発さず、ただ静かに空を舞っている。

この“無言の存在”が、ゲーム全体に独特の神秘性を与えている。多くのプレイヤーが「なぜコンドルを掴むのか?」「彼は何者なのか?」と想像を膨らませた。

コンドルは敵ではない。しかし、その存在は常にプレイヤーの目標として上空に見える。遠くに見えて近い、しかし油断すると届かない。その絶妙な距離感が、登頂のモチベーションを生み出している。

ステージをクリアした瞬間、彼の翼に掴まって空へ舞い上がる演出は、シンプルながら感動的で、「苦労して登った報酬」としての象徴だった。コンドルは言葉を持たないが、彼が空へ導いてくれる一瞬にこそ、『アイスクライマー』という物語の核心がある。

その他の隠れキャラたち ― 画面の中の“小さな命”

『アイスクライマー』には、メインキャラ以外にも印象的な存在が多い。たとえば、つらら。プレイヤーの頭上から落ちてくるだけのオブジェクトだが、その落下音がトラウマになるほど恐ろしく、同時にゲームテンポを変える要素として重要な役割を果たしている。

また、ブロックそのものにも“キャラクター性”がある。プレイヤーの頭突きで割れる感触、崩れる音、そこに生まれる空間――それらがまるで氷が生きているかのような存在感を持っていた。

任天堂のゲームデザインは、物質にまで命を与える。氷、雲、つらら――どれも人間ではないが、確かに“登山の仲間”であり、“敵”でもある。『アイスクライマー』の世界は、無機質なものすべてに物語が宿っているのだ。

キャラクターたちが教えてくれること

登る者(ポポとナナ)、妨げる者(トッピー、ニットピッカー)、追い立てる者(ホワイトベア)、導く者(コンドル)。これらのキャラクターたちは、まるで人生の象徴のように互いの役割を担っている。

登頂とは、努力・協力・試練・目標の積み重ね。そのすべてを、彼らの存在が無言で語っている。子どものころに何気なく遊んでいたプレイヤーも、大人になって再び触れると、そのメタファーに気づくことがある。「人生もまたアイスクライマーのようだ」と。

つまり、この作品のキャラクターたちは単なる敵味方の関係ではなく、人間の成長物語を構成する登場人物たちなのだ。だからこそ、発売から40年近く経った今でも、彼らは忘れられない。

[game-7]

■ 中古市場での現状

ファミコン版『アイスクライマー』の希少価値

1985年に発売されたファミコン版『アイスクライマー』は、任天堂初期のカセットタイトルのひとつとして、今も中古市場で安定した人気を誇っている。発売当初の出荷本数は多く、他のマイナー作品に比べると流通量は少なくないが、それでも完品(箱・説明書付き)の状態となると話は別だ。

特に、初期出荷分に見られる「黒ラベル版」や「銀ラベル試作品型」は、コレクターの間で高額取引の対象となっている。これらは当時の印刷技術やパッケージデザインの違いがわずかに見られるため、コレクターズアイテムとしての価値が年々上昇している。

状態の良いカセット単品でも2,000円前後、箱付き美品になると1万円を超えるケースも珍しくない。さらに、未開封品・デッドストックのような保存状態の完璧なものは、国内オークションでは2万~3万円の取引実績もある。

かつては中古ショップのワゴンで数百円だったこの作品が、今では“任天堂黄金期の象徴”として、じわじわと価値を取り戻しているのだ。

ディスクシステム版・海外版の価値動向

実は『アイスクライマー』には、ファミリーコンピュータ ディスクシステム版および海外NES版(Ice Climber)も存在する。

ディスク版は1986年に発売され、データ書き換えができるタイトルとして知られていたが、書き換えサービス終了後は稼働率が低下。そのため、現在市場に残る動作品は限られており、動作確認済みの美品は1,500~3,000円前後で取引されている。

一方、海外版NESカセットは、北米・欧州ともに人気が高く、特に箱付き完品は海外コレクターからの需要が強い。北米では$40~$100(日本円で6,000~15,000円前後)で取引されており、状態次第では日本国内より高値になるケースも。

特筆すべきは、NES版パッケージのアートワークだ。ファミコン版の可愛らしい雰囲気に比べ、より写実的な氷山とキャラクターが描かれており、これを好む海外コレクターが多い。国内外で“文化の違い”を感じさせる点も、この作品のコレクター的魅力の一つだ。

中古市場で人気が続く理由

『アイスクライマー』が現在でも中古市場で一定の人気を保っている理由は、単なる懐古だけではない。まず、任天堂ブランドの初期代表作という歴史的価値が挙げられる。

1985年というタイミングは、まさにファミコンが社会現象化していく真っただ中であり、『マリオブラザーズ』『エキサイトバイク』『バルーンファイト』と並ぶ“黎明期の名作”として位置付けられている。したがって、ファミコンコレクションを志すコレクターにとっては、絶対に外せない一本なのだ。

加えて、ゲーム性の普遍性も価値を支えている。今遊んでもルールが直感的で、短時間で盛り上がる。中古市場では「実際に遊べる名作」という要素が価格に大きく影響するため、古くてもプレイ需要が残っている作品は値崩れしにくい。

さらに、スマブラシリーズでの再登場が追い風となり、若い世代の関心も再燃した。結果として、「親子二世代で知っている任天堂キャラ」という希少な立ち位置を確立している。

状態別の価格帯と市場の変動

中古市場での『アイスクライマー』の価値は、状態によって大きく変動する。

以下は2025年現在の平均的な相場目安である:

- カセット単品・動作品:800~2,000円

- 箱・説明書付き良品:4,000~8,000円

– 未開封・美品(完品):15,000~30,000円

– ディスクシステム版動作品:1,500~3,000円

– 海外版NES(箱付き):6,000~15,000円

中古ショップやオンラインオークションでは、状態評価が細かく分かれており、日焼け・シール剥がれ・説明書破損などがあれば数千円単位で減額される。一方で、「任天堂純正の箱・初期ロット・ホログラムシール付き」といった条件が揃うと、一気に価格が跳ね上がる。

近年では、レトロゲームの保存意識が高まっており、外箱にスリーブケースやUVカットカバーを施した“コレクション保護型”取引も増えている。保存状態の良い『アイスクライマー』は、将来的にさらに高騰する可能性が高いと見られている。

オークションサイト・フリマアプリでの動向

ヤフオクやメルカリといった個人取引の場でも、『アイスクライマー』は安定した出品数を保っている。1週間あたりの平均出品数は約40~60件前後で、常に売買が発生しているアクティブタイトルの一つだ。

特に注目すべきは、「未開封」や「動作品確認済み+美品」といった商品がすぐに落札される傾向にあること。コレクターだけでなく、レトロゲームをプレゼント用途で購入する層も増えているため、見た目の綺麗さが価格に大きく影響している。

また、海外バイヤーによる買い占めも進んでおり、日本国内の在庫が減ることで相場上昇を引き起こしている。特に2020年代以降、北米市場では“ジャパニーズ・レトロ”ブームが再燃し、英語パッケージよりも日本語ラベルの方が高値で取引されるケースすら出てきた。

レトロゲーム保存の観点から見た重要性

『アイスクライマー』は、単なる一本のゲームソフトではなく、「家庭用アクションゲームの出発点」として歴史的資料価値がある。

ゲーム保存団体やアーカイブプロジェクトでも、任天堂初期タイトルの中で特に保存優先度が高いとされており、複数の研究者がROM解析・映像保存を進めている。これは、単に希少だからではなく、“当時のプログラム構造が後世に影響を与えた”という理由が大きい。

また、近年はカセット内部の劣化問題も深刻化しており、電解コンデンサや基板の腐食による動作不良が増えている。そのため、動作確認済みのオリジナルROMは年々貴重になり、保存用とプレイ用を分けて購入するコレクターも増加中だ。

こうした「文化財としての価値」が意識されるようになった結果、『アイスクライマー』は単なる中古品ではなく、“昭和ゲーム文化の象徴”として扱われるようになっている。

復刻・再販版による影響

2016年発売の『ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ』に収録されたことで、『アイスクライマー』は再び一般プレイヤーの目に触れる機会を得た。この復刻によって「現物を遊ばなくても体験できる」環境が整った一方、オリジナルカセットのプレミア価値が再評価される結果にもなった。

特に、クラシックミニ版で初めて遊んだ若いプレイヤーが“実機でプレイしてみたい”と感じるケースが多く、中古市場への需要を押し上げた形だ。

また、Switch Online向けの「ファミリーコンピュータ – Nintendo Switch Online」でも配信されているため、実際のプレイ体験は容易にできるものの、“実物を所有する満足感”を求める層は依然として根強い。

結果として、復刻・配信が進むほどに、オリジナル版の“物的価値”がむしろ上がっていくという逆説的現象が起きている。

将来的な価値予測とコレクション需要

2025年現在の傾向を見る限り、『アイスクライマー』は今後も緩やかな上昇傾向を続けると予想される。とくに「完品」「未開封」「初期ロット」など、保存状態が優れた個体はコレクション市場で希少化が進んでいるため、10年後には現在の1.5~2倍の価格帯になる可能性もある。

一方で、プレイ目的の中古カセットは供給量が多いため、極端な値上がりはしにくい。ただし、ファミコン本体自体の動作品が減少傾向にあるため、“遊べる状態のセット販売”は今後プレミア化する見込みだ。

コレクターの間では、「状態の良いファミコンカセットを保護して次世代に残す」動きが広がっており、『アイスクライマー』はその象徴的な対象として扱われている。昭和から平成、令和へ――この一本の氷山登頂は、もはや文化の記録となっているのだ。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

[Switch] アーケードアーカイブス アイスクライマー (ダウンロード版) ※640ポイントまでご利用可

【レビューキャンペーン実施中】アイスクライマー ファミリーコンピュータ【中古】

【中古】 アイスクライマー/ファミコン

【送料無料】【中古】FC ファミコン アイスクライマー

評価 1

評価 1GBA アイスクライマー (ソフトのみ) 【中古】 ゲームボーイアドバンス

評価 4.5

評価 4.5FC ファミコンソフト 任天堂 アイスクライマー ICE CLIMBERアクションゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本体のみ..

ファミコン アイスクライマー ソフトに色ヤケ・裏面シール書込み跡等あり(ソフトのみ) FC 【中古】

評価 5

評価 5

![[Switch] アーケードアーカイブス アイスクライマー (ダウンロード版) ※640ポイントまでご利用可](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rdownload/cabinet/thumbs/800000079/8/801994018_p.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[GBA] アイスクライマー ファミコンミニ03 任天堂 (20040214)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1019/0/cg10190531.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] アイスクライマー(ICE CLIMBER) 任天堂 (19850130)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102015.jpg?_ex=128x128)