【P10倍+最大P27倍】【公式・直販】 ゲーミング PC ノートパソコン 新品 Lenovo LOQ 15IRX9 15.6インチ FHD IPS液晶 Core i5 13450HX C..

評価 4.44

評価 4.44【発売】:日本ファルコム

【対応パソコン】:PC-8801

【発売日】:1985年

【ジャンル】:アドベンチャーゲーム

■ 概要

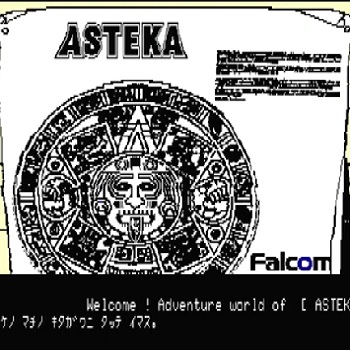

アステカというタイトルが持つ響き

1980年代の日本において「アステカ」という言葉は、多くの人々にとって異国の神秘や古代文明のロマンを想起させるものでした。古代アメリカ大陸に存在したアステカ文明は、壮大なピラミッド状の神殿や独自の宗教儀式、そして伝説的な財宝で広く知られています。日本ファルコムが1985年にPC-8801向けとして世に送り出したアドベンチャーゲーム『アステカ』は、まさにこの「アステカ」という響きにふさわしい謎と冒険をテーマにしており、当時のユーザーに強烈なインパクトを与えました。

当時の国産パソコンゲームは、まだ技術的制約が多く、グラフィックも簡素なものが主流でした。しかし『アステカ』は、その枠を超えるような挑戦的な試みを随所に盛り込み、プレイヤーに「未知の文明へ足を踏み入れる」臨場感を提供しました。テキストベースのアドベンチャーという枠組みを取りながら、画面表現や操作体系に革新をもたらし、単なる物語体験を超えて“冒険を追体験する”という感覚を与えたのです。

時代背景とPCゲーム市場

1985年当時、日本のパソコンゲーム市場はようやく芽吹き始めた段階でした。家庭用ゲーム機としてはファミリーコンピュータ(ファミコン)が爆発的な人気を誇っており、子どもから大人まで幅広く受け入れられていました。一方で、PC-8801やFM-7、X1といった当時の国産パソコンは、まだ一部のマニアや先進的なユーザーにしか普及しておらず、ゲームの舞台としてはややニッチな存在でした。

しかし、ファルコムはこの状況を逆手に取り、パソコンならではの高解像度グラフィックや豊富なテキスト表示を活かした作品を積極的に発表していきます。『ドラゴンスレイヤー』や『イース』といった代表作に先立ち、ファルコムはアドベンチャーゲームの分野でも果敢な挑戦を行いました。その成果のひとつが『アステカ』であり、同社の冒険活劇的なゲーム作りの源流として位置づけられています。

物語の舞台 ― 古代遺跡の神秘

『アステカ』の舞台は、メキシコ南部に実在する古代遺跡パレンケ。実際にはマヤ文明の遺跡として知られる場所ですが、タイトルが「アステカ」とされている点が当時のプレイヤーの想像力を大きくかき立てました。日本においては、アステカ文明もマヤ文明も「中南米の神秘的な文明」として一括りに語られることが多く、異国情緒とロマンを感じさせるには十分だったのです。

主人公である「私」は、学者であり冒険家として、失われた財宝や古代文明の秘密を追い求めてジャングルに足を踏み入れます。プレイヤーは彼の視点に立ち、遺跡の奥深くに隠された謎を解き明かし、財宝の真実へと近づいていくことになります。

テキスト入力型アドベンチャーの形式

今日のアドベンチャーゲームの多くは、選択肢を選んで物語を進める形式ですが、1980年代半ばの日本ではまだ「コマンド入力型」が主流でした。プレイヤーは画面に表示されるテキストを読み取り、「トル 剣」「ミル 扉」「イケ 左」といった形で直接コマンドを入力する必要があります。

『アステカ』の特筆すべき点は、入力方式の工夫にありました。一般的なアドベンチャーゲームでは、動詞と対象を組み合わせた単発のコマンドしか受け付けませんでしたが、本作ではカンマで区切ることで複数の動作を一度に入力できました。たとえば「トル 鍵,イケ 北,アケ 扉」と続けて入力すれば、一連の行動をまとめて実行でき、探索のテンポが格段に向上しました。

さらに「カイソウ」というコマンドを用いれば、プレイヤーが過去に辿った道筋を遡って確認できる仕組みが用意されており、これは当時のアドベンチャーゲームの中でも非常に珍しい要素でした。

グラフィックと表現の進化

PC-8801というハードウェアは、限られた色数と解像度ながら、当時の家庭用ゲーム機に比べると圧倒的に高精細な画面を描ける性能を持っていました。『アステカ』では、この性能を最大限に活かし、実際の遺跡や彫刻をデジタル化して取り込む「デジタイズ画像」の手法を採用しました。これにより、プレイヤーはまるで歴史書の挿絵をめくるように、リアルで重厚感のあるビジュアルを目にすることができました。

特に遺跡の石壁やマヤの神々を描いたレリーフは、当時のユーザーにとって驚きの連続であり、従来のアドベンチャーゲームに見られた簡素なドット絵とは一線を画す出来栄えでした。

「大人向け」アドベンチャーとしての挑戦

『アステカ』は、ファルコムがそれまで展開していたファンタジー色の強い作品群と比べても、より現実的でシリアスな雰囲気を持っていました。舞台が中南米の遺跡という歴史的・考古学的な題材であったため、学術的な興味と娯楽性が同居しており、当時の若者や大人のPCユーザーに強く響きました。

また、ゲーム中には写真を基に描かれた女性キャラクターのビジュアルも登場し、当時のプレイヤーにとっては新鮮かつ魅惑的な要素でした。80年代半ばのアドベンチャーゲームは「謎解き一辺倒」になりがちでしたが、『アステカ』はエンターテインメント性を高める要素を盛り込み、遊び手を飽きさせない工夫が光っていました。

技術革新と宣伝のインパクト

当時の広告では、「前作『デーモンズリング』より30%高速化」というキャッチコピーが掲げられていました。これは当時のPCゲーム愛好家にとって衝撃的な言葉であり、読み込みや画面表示に時間がかかるのが当たり前だった時代に、処理速度の向上は大きな魅力でした。

さらに、マルチウィンドウ表示の導入によって、探索シーンやテキスト表示の臨場感が大幅に増しました。画面が分割され、同時に複数の情報を確認できる仕組みは、後のPCゲームにも大きな影響を与えたと言われています。こうした先進的な技術的試みは、ファルコムが常に時代を先取りしようとしていたことの証でもあります。

後年の復刻と評価

『アステカ』は、発売から30年近く経った2015年に「プロジェクトEGG」というレトロゲーム配信サービスを通じてWindows向けに再リリースされました。これにより、当時プレイした世代だけでなく、新たなファンもこの作品を体験できるようになりました。現代の視点から見ると操作の難しさや表現の限界は否めませんが、80年代中期の国産アドベンチャーゲームがいかに野心的であったかを理解する貴重な資料でもあります。

また、古代文明や秘境探検というテーマは、今なお多くの冒険映画や小説に通じる普遍的な魅力を持っています。『アステカ』は、その源流を日本のPCゲームに持ち込んだ pioneering title(先駆的な作品)として、ファルコムの歴史の中でも特筆すべき存在であると言えるでしょう。

まとめ

『アステカ』は、1985年当時の技術的制約の中で、可能な限りリアルな描画と斬新な操作システムを盛り込んだ野心的なアドベンチャーゲームでした。舞台にメキシコ・パレンケ遺跡という実在の地を選び、プレイヤー自身を主人公とすることで、単なる謎解き以上の“冒険体験”を提供した点が大きな特徴です。ファルコムの歴史を語るうえで欠かすことのできない存在であり、国産PCゲーム黎明期の一つの到達点として、今なお多くのレトロゲームファンに語り継がれています。

■■■■ ゲームの魅力とは?

冒険心を刺激するテーマ設定

『アステカ』の最大の魅力のひとつは、舞台設定そのものにあります。1980年代の日本において、アステカやマヤといった中南米文明はまだ一般に知られていない神秘的な存在でした。テレビ番組や雑誌で取り上げられることはあっても、それは断片的な知識に過ぎず、一般人にとっては「未知の文明」「失われた財宝」「危険な秘境」というイメージが先行していました。

このゲームは、そうした“異国への憧れ”を全面に打ち出しています。プレイヤーは学者であり探検家でもある主人公となり、古代遺跡の奥深くを探索し、文明が残した謎や宝を追い求めていきます。ファンタジー作品とは異なり、実在の地名や歴史的モチーフを使っているため、リアリティとロマンが絶妙に混ざり合い、まるで自分が考古学者になったかのような没入感を得られるのです。

革新的な操作システム

当時のアドベンチャーゲームの多くは、コマンドをひとつずつ入力するスタイルであり、探索のテンポがどうしても間延びしてしまう欠点がありました。『アステカ』はこの問題を解決するために、「カンマ入力による連続動作」を導入しました。これにより、プレイヤーは一度に複数の行動を指定し、スムーズに探索を進めることができました。

例えば「トル 鍵,イケ 北,アケ 扉」と入力すれば、一連の行動を途切れることなく処理してくれるのです。これは、ユーザーにとって操作の手間を軽減するだけでなく、“冒険をしている”というテンポ感を生み出しました。現代のプレイヤーにとっては当たり前に思えるシステムかもしれませんが、当時としては非常に画期的で、ファルコムの技術的な挑戦心を強く感じさせる要素でした。

回想コマンドによるストーリー追体験

『アステカ』のもう一つユニークな機能が「回想」コマンドです。これはプレイヤーが過去に行った行動や進んできた道を振り返ることができる仕組みで、単なる便利機能にとどまらず、ストーリー体験を深める効果を持っていました。

アドベンチャーゲームでは、進行が行き詰まった際に“どこまで探索したか”を忘れてしまうことが多々あります。そんなときに回想コマンドを使えば、自分が辿った足跡を振り返り、謎解きの糸口を再発見できるのです。これはまさに、考古学者が自分の調査ノートを読み返すような感覚であり、ゲームのテーマ性と操作性が一致した巧みな設計だと言えるでしょう。

グラフィックのリアリティと迫力

『アステカ』のグラフィックは、当時のユーザーを大いに驚かせました。PC-8801の性能を最大限に引き出し、実際の遺跡写真を基にしたデジタイズ画像を取り込み、石像や神殿の造形をリアルに再現しています。プレイヤーが目にする画面は、ただのドット絵ではなく“現実に近い”ビジュアルであり、古代文明の息吹を直接感じさせるものでした。

特に印象的だったのは、神殿内部の壁画や神像のシーンです。緻密な線画と濃淡のある彩色によって、プレイヤーは“ただの画面”を超えた迫力を感じ、ゲームという枠を越えて歴史的な資料を眺めているような感覚に浸れました。この点は、従来の日本製アドベンチャーゲームには見られない大きな特徴でした。

探検映画のような雰囲気

『アステカ』の物語展開や演出には、当時大ヒットしていた冒険映画、特に『インディ・ジョーンズ』シリーズからの影響を感じ取ることができます。財宝を求めてジャングルに分け入り、数々の罠を潜り抜け、最奥で待つ謎を解く……その流れは映画的であり、プレイヤーに強烈な没入体験を与えました。

この映画的演出は、シナリオの緊張感や緩急のつけ方にも表れています。危険な罠に直面する場面では、入力を一歩間違えば即座にゲームオーバーとなる緊迫感があり、逆に財宝の手がかりを掴んだ瞬間には達成感と高揚感が得られました。こうした感情の起伏が、単なる謎解きゲーム以上のドラマ性を生み出していたのです。

“大人向け”のアドベンチャーとしての魅力

『アステカ』は、プレイヤーに対して単純な娯楽ではなく、知的好奇心を満たす「大人のゲーム」としての側面も持っていました。文明の歴史、発掘のロマン、そして考古学的な知識が随所に織り込まれており、学術的な関心を持つユーザーには特に強く響きました。

また、女性キャラクターのグラフィックもリアルなタッチで描かれており、単なるファンタジーの登場人物とは異なる魅力を備えていました。こうした点も、大人のプレイヤーに向けたゲームであることを示しており、当時のファルコムの挑戦的な姿勢をよく表しています。

ファルコム作品群との関連性

『アステカ』はファルコムの代表作「イース」や「ドラゴンスレイヤー」と比べると知名度は劣るものの、その後の同社の作品に影響を与えた重要な存在でした。ユーザーに高品質なビジュアルと革新的な操作体験を提供し、「ファルコムならではの冒険譚」を築く土台となったのです。

また、当時のゲーム雑誌では「前作『デーモンズリング』の発展形」として紹介され、ファルコムのアドベンチャー路線における重要な転換点と評価されました。特に操作性の向上や演出の工夫は、その後のゲーム開発においても参考とされました。

ユーザーに与えた感動

実際にプレイしたユーザーは、「遺跡を探索している実感が強かった」「自分が探検家になったように感じた」と語っています。当時はまだゲームが“子供の娯楽”と見られがちでしたが、『アステカ』はそのイメージを覆し、知的でスリリングな娯楽として大人も熱中できることを証明しました。

当時のPCゲームファンにとって、この作品はただのゲームではなく“体験”そのものであり、ファルコムが掲げた「大人のためのアドベンチャー」というコンセプトが確かに実現していたのです。

まとめ

『アステカ』の魅力は、神秘的なテーマ設定、革新的な操作システム、リアルなグラフィック、映画的な演出、そして“大人向け”の知的娯楽性に集約されます。これらすべてが相互に作用し、当時のユーザーに忘れがたい体験を提供しました。ファルコムの冒険心と技術力が結晶した作品として、今なお語り継がれる理由がここにあります。

■■■■ ゲームの攻略など

ゲーム攻略に挑む前の心構え

『アステカ』は1985年当時におけるテキスト入力型アドベンチャーゲームの中でも、プレイヤーの発想力や記憶力を大いに試す作品です。現代のようにチュートリアルが手厚いゲームとは異なり、ゲームを始めた瞬間からいきなり物語が動き出し、目的すら曖昧な状態でプレイヤーは探索を始めることになります。つまり、まず最初に大切なのは「ゲームのルールを自分で把握し、失敗を繰り返しながら前進していく」という覚悟を持つことです。

当時のプレイヤーは説明書と簡単な操作ガイドを頼りに、コマンド入力を試行錯誤しながら進めていました。現代のプレイヤーが体験するときも、攻略情報に頼りすぎず、まずは自分の言葉でコマンドを打ち込んでみるのが、このゲームを本当に楽しむ第一歩となります。

基本操作とコマンド入力の極意

『アステカ』では、プレイヤーは画面に表示される情景を読み取り、そこから次に取るべき行動を日本語またはローマ字で入力します。当時はカナ入力が一般的でしたが、このゲームではローマ字入力にも対応していたため、英語キーボードに慣れているユーザーにとっては操作性が向上しました。

攻略のコツは、動詞と対象を組み合わせて明確に指示を出すことです。例えば、壁に何か気になる模様があれば「ミル カベ」、道が二手に分かれていれば「イケ ミギ」や「イケ ヒダリ」と入力します。さらに、他のテキストアドベンチャーにはあまり見られなかった「連続入力」機能が存在するのも大きな特徴です。複数のコマンドをカンマで区切って入力することで、一気に複数の行動を実行できるため、時間制限のある場面では特に有効です。

あなたがもしプレイするとしたら、まずどんな行動を入力してみたいですか?「ミル」「トル」「イケ」などの基本コマンドをどう組み合わせると効率的に進められそうでしょうか?

トライ&エラーの面白さ

『アステカ』の探索は一筋縄ではいきません。遺跡内には数多くのトラップが仕掛けられており、間違った行動を選んだ瞬間に即ゲームオーバーとなることも珍しくありません。例えば「穴にとびこむ」と入力した結果、即座に落下してゲームオーバーになる、といった具合です。

しかし、この“理不尽さ”こそが本作の醍醐味の一つです。プレイヤーは失敗を重ねながら、「この行動は危険だ」「この場面では別の方法があるはずだ」と少しずつ学んでいきます。まるで実際に遺跡を探索しているような緊張感と達成感を味わえるのです。

ここで考えてみましょう。あなたが遺跡の暗い通路に立っていて、目の前に「不自然に出っ張った石」があったらどうしますか?押してみる?それとも調べる?それとも無視する?こうした選択の積み重ねが、『アステカ』というゲームを唯一無二のものにしています。

難易度と理不尽さのバランス

当時のアドベンチャーゲーム全般に言えることですが、『アステカ』も決して簡単ではありません。コマンドの入力形式は自由度が高い分、正しい言葉を見つけるまでに時間がかかり、ヒントも限られているため、詰まると進めなくなる場面が多発します。

しかし一方で、この難しさがプレイヤー同士の交流を生み出しました。当時はインターネットが普及していなかったため、雑誌の読者投稿欄やパソコンショップでの会話が重要な情報源でした。攻略法を見つけた人が雑誌に投稿し、次の号でその情報が全国に広まる、といった流れは、現在の攻略Wikiや動画配信に通じる文化の原点とも言えるでしょう。

罠と仕掛けの多彩さ

『アステカ』の遺跡内部は、ただの一本道ではなく、複雑に入り組んだ迷宮のような構造をしています。暗い通路を進んでいくと、突然落とし穴が開いたり、壁から槍が飛び出したり、怪しげな彫像が不気味に立ちはだかったりします。

それぞれのトラップは、プレイヤーがどのコマンドを選ぶかによって結果が変わります。正しい行動を取れば安全に進めますが、誤れば一瞬で命を落とすこともあります。この緊迫した駆け引きが、プレイヤーの集中力を高め、成功したときの喜びを倍増させました。

ちょっと考えてみましょう。もし「重い石の扉」を前にして「アケ 扉」と入力しても開かないとしたら、他にどんな言葉を試してみますか?「オス」「ミル」「サガス」など、さまざまな表現を工夫する必要があるのです。

限られた時間の中での判断

『アステカ』の攻略において忘れてはならないのが“時間制限”の存在です。プレイヤーが遺跡内を進んでいる間も、時間は容赦なく流れていきます。長く考え込んでいると、酸素が切れたり、罠が作動してしまったりするため、迅速な判断が求められました。

これは一見するとプレッシャーですが、実際にはゲーム体験を引き締める重要な要素となっていました。時間に追われることで、プレイヤーは直感に頼らざるを得ず、それが冒険感をさらに増幅させていたのです。

攻略の基本戦略

攻略の基本は、「観察」「推測」「実行」の三段階です。 1. まず、画面に表示されるテキストや画像を注意深く読み取ります。 2. 次に、その場に隠されている仕掛けや謎の意味を推測します。 3. そして、思いついた行動をコマンド入力で実行し、結果を検証します。

重要なのは、一度の失敗で諦めず、回想機能やセーブを活用しながら再挑戦することです。これにより、同じ場面を繰り返す中で正しい道筋を発見できる仕組みになっています。

ここであなたに質問です。もし「財宝を守る仕掛け」があるとしたら、どんなトラップがありそうだと思いますか?自分で想像してみると、ゲームの作り手がどんな仕掛けを考えそうか、予想が立てやすくなりますよ。

プレイヤーの工夫と発想力

『アステカ』は、ただ正解を知って入力するだけでは十分に楽しめません。コマンド入力型アドベンチャーの面白さは、プレイヤーが自分なりに言葉を探し、想像力を働かせるところにあります。

例えば「ドア」と入力しても反応がない場合、「扉」「トビラ」「とびら」など、異なる表記を試す必要がありました。このように、プレイヤーが言語の使い方を工夫することが求められるため、ゲームを進める過程そのものが一種の知的パズルになっていたのです。

当時のゲーマーの中には、この過程でカタカナ入力に慣れ、ブラインドタッチを習得したという人も多く、まさにゲームが“教育的効果”を持つ一例となったと言えるでしょう。

総合的な攻略の楽しさ

『アステカ』は、謎解きと冒険心、そして当時としては最先端の技術を組み合わせた総合的なアドベンチャーゲームでした。罠を回避し、複数のコマンドを駆使し、時に死に戻りを繰り返しながら少しずつ進んでいく過程は、苦労の分だけ喜びが大きく、プレイヤーに強い達成感を与えました。

この「何度も挑戦し、徐々に遺跡の全貌を明らかにしていく」体験は、当時のゲーマーにとって非常に刺激的で、同じゲームを何度も起動しては試行錯誤を繰り返す原動力となりました。

■■■■ 感想や評判

発売当時のユーザーの反応

『アステカ』が1985年に発売された際、PC-8801を中心としたパソコンユーザーの間では大きな話題を呼びました。当時はまだアドベンチャーゲームが発展途上にあり、シンプルな選択肢や単調な謎解きが主流だった中で、このゲームは複雑な遺跡探索や連続コマンド入力、さらには回想システムといった新しい仕組みを備えていました。ユーザーは「これまでのAVGとはまったく違う挑戦的な作品」と受け止め、衝撃とともに受け入れたのです。

口コミとしては「難しいが、その分やりがいがある」「本当に探検しているような気分になれる」といった声が目立ちました。難解なシステムに戸惑いつつも、試行錯誤を繰り返す中で少しずつ前進していく体験が、強い印象を残したのです。

グラフィックに対する称賛

特に評価が高かったのは、デジタイズを用いたリアルなグラフィック表現でした。雑誌やショップの店頭で流れる画面を見ただけで購入を決めるユーザーもいたほどで、当時のレビューでは「国産パソコンゲームの中でも群を抜いて美しい」と評されました。

中でも遺跡の彫刻や女性キャラクターの表現は話題性が高く、「アドベンチャーゲームの新しい方向性を示した」とまで言われています。ドット絵中心の作品が大半を占めていた時代において、『アステカ』は一歩先を行く映像体験を提供していたのです。

システム面への賛否

一方で、連続入力や回想システムなど新しい仕組みに対しては賛否両論がありました。慣れれば便利な機能ではあるものの、入力に不慣れな初心者にとっては「余計に難しく感じる」という声も少なくありませんでした。特にカナ入力に慣れていないユーザーは、コマンドの表記ゆれに悩まされることも多く、雑誌の攻略コーナーでは「入力の工夫」が盛んに取り上げられました。

しかし、こうした不便さすら「自分で発見する面白さ」として楽しむユーザーもおり、「難しいけれど中毒性がある」「理不尽さと魅力が表裏一体になっている」といった感想が寄せられました。

雑誌レビューでの評価

当時のパソコンゲーム雑誌――『ログイン』『POPCOM』『マイコンBASICマガジン』などでは、『アステカ』はしばしば取り上げられました。総じて「挑戦的なシステムとビジュアルは高評価」「難易度は非常に高いが、遊び込む価値はある」と紹介されることが多く、好意的に受け止められていました。

一方で「万人向けではなく、マニア向けの作品」という位置づけもなされ、ファルコム作品の中でも玄人好みの一作と評される傾向がありました。つまり、広くライトユーザーに浸透することは難しかったものの、コアなパソコンゲーマーに強烈な印象を残したのです。

海外の反応と比較

『アステカ』は日本国内向けに開発された作品ですが、後年になって海外のレトロゲーマーや研究者にも注目されるようになりました。特に欧米のアドベンチャーゲームと比較して、「日本独自の解釈でアドベンチャーを発展させている」と評価されることがあります。

欧米では『キングズ・クエスト』などグラフィックアドベンチャーが主流でしたが、『アステカ』はテキスト入力とグラフィックを融合させたスタイルを採用しており、その点がユニークだと見なされました。後にプロジェクトEGGで再配信された際も、一部の海外ユーザーから「未発見の宝石のような作品」と称されました。

プレイヤーの思い出と語り草

当時プレイしたユーザーにとって、『アステカ』は「忘れられない一作」として語り継がれています。特に印象深いのは、数々のトラップに何度も引っかかり、死に戻りを繰り返した記憶です。攻略情報が限られていた時代に、自分なりの言葉でコマンドを入力し続け、ようやく突破口を見つけたときの喜びは、他のゲームには代え難いものでした。

また、一部のユーザーは「このゲームでカナ入力を鍛えられた」と笑い話にしています。ゲームを通じてタイピング技術が向上したというエピソードは珍しくなく、単なる娯楽を超えた教育的側面も持ち合わせていたと言えるでしょう。

後年の再評価

2015年にプロジェクトEGGで復刻された際、多くのレトロゲーマーや新しい世代のプレイヤーが『アステカ』を再体験しました。その中で「操作は難しいが、当時の先進性が伝わる」「今見ても雰囲気が抜群」といった好意的な評価が寄せられました。現代の視点では不便さが際立つ部分もありますが、それを差し引いても、80年代中盤にここまで野心的なゲームが作られていたことに驚嘆する声が多かったのです。

さらに、考古学や冒険をテーマにした後続のゲームやアニメ作品と比較し、「日本のクリエイターが早い段階でこの題材に挑んでいた」という点が評価され、文化史的な意味でも注目されるようになりました。

批判的な意見

もちろんすべてが絶賛というわけではなく、「理不尽すぎる」「とにかく難解」「最後までクリアできなかった」といった批判も存在しました。特にパソコン初心者にとっては、入力の自由度が高すぎるがゆえに正解を見つけるのが難しく、途中で挫折した人も少なくありませんでした。

それでも「クリアできなかったけれど、強烈な記憶に残っている」という声が多く、このこと自体が『アステカ』の独自性を物語っているとも言えるでしょう。

総合的な評判

総じて、『アステカ』は「難しいが挑戦しがいのある名作」「映像表現の進化を示した作品」「ファルコムの冒険心を象徴するゲーム」として評価されました。万人向けのヒット作とは言えませんが、コアなユーザーにとっては強烈に記憶に残る一作であり、ファルコムの歴史を語る上で外せない存在となっています。

そして今なお、インターネット上のレトロゲームコミュニティでは「当時を象徴するアドベンチャー」として語り草になり、往年のファンが思い出を共有し続けています。

■■■■ 良かったところ

リアルな雰囲気を持つ舞台設定

『アステカ』の大きな魅力は、プレイヤーを現実の遺跡探検へと誘う舞台設定にありました。従来のアドベンチャーゲームは、どちらかといえばファンタジー的な舞台や架空の都市が多かったのに対し、この作品は実在するメキシコ・パレンケ遺跡をベースにしています。そのため、プレイヤーは「もし自分が考古学者だったら…」というリアルな没入感を味わえました。プレイヤーが画面に向かうとき、単なるゲームというよりも一種の冒険シミュレーションとしての感覚が広がったのです。

挑戦的で奥深いゲームデザイン

難易度は高めでしたが、それが逆にプレイヤーを夢中にさせました。「簡単に解けてしまう謎」よりも、「何度も挑戦しなければならない仕掛け」が多かったため、一度突破できた時の喜びは非常に大きかったのです。多くのユーザーは「クリアした時の達成感が忘れられない」と口をそろえました。理不尽さと紙一重の難しさが、挑戦心を刺激し、結果的にプレイヤーを長時間引きつける原動力になっていたのです。

コマンド入力システムの進化

連続入力や回想コマンドといった新しい仕組みは、当時のユーザーにとって非常に斬新でした。これらのシステムは不慣れな人にはやや難しく感じられたものの、慣れてくると「他のゲームにはない快適さ」として評価されました。特に、行動をまとめて入力できる仕組みはテンポよく探索を進められるため、長時間プレイする中でストレスが軽減されました。

あなた自身が当時のプレイヤーだとしたら、この「複数入力システム」は便利だと思いますか? それとも、1つずつ入力してじっくり考えるほうが性に合いそうですか?

デジタイズ画像のインパクト

グラフィックに関しては、当時のユーザーから「驚くほどリアル」との声が多く寄せられました。単純なドット絵ではなく、実写を取り込んだような質感を持つ画面は、プレイヤーに「本当に遺跡を歩いているようだ」と感じさせました。現在の基準では粗く見えるかもしれませんが、1985年当時においては先端技術であり、それを実際に目にしたプレイヤーに与えた衝撃は計り知れません。

冒険映画さながらの緊張感

『アステカ』をプレイした人の多くが、「まるで映画の主人公になったようだ」と語っています。インディ・ジョーンズ的なスリルとサスペンスが、テキストと画面の両方から伝わってきたのです。罠にかかると即ゲームオーバーという厳しさはありましたが、その緊張感こそが“自分が冒険の真っただ中にいる”という体験を生み出しました。

大人のユーザーにも訴えた作風

ファルコムの他作品がどちらかといえば若年層やファンタジーファンに向けられていたのに対し、『アステカ』は考古学や歴史的題材に興味を持つ大人のユーザーに訴求しました。リアル志向の舞台設定とシリアスなストーリー展開は、「子供向けの娯楽」というゲームのイメージを超えて、“大人も楽しめる知的娯楽”として受け止められたのです。

ファルコムの挑戦精神を象徴

『アステカ』は、ファルコムが常に新しい技術やジャンルに挑み続ける姿勢を示した作品でした。処理速度の高速化、マルチウィンドウ表示、連続コマンド入力、デジタイズ画像――そのどれもが当時の基準を大きく超える試みでした。こうした挑戦が、後の名作『イース』や『ソーサリアン』へとつながっていったと考えると、『アステカ』の存在は非常に重要であると分かります。

プレイヤー同士の交流を生んだ難易度

攻略が困難であったため、当時のプレイヤーたちは雑誌やショップで情報を交換し合いました。「あの扉をどうやって開けるのか?」「この場面を突破するにはどんなコマンドが必要か?」といったやり取りが盛んに行われ、結果的にプレイヤー同士のコミュニティが形成されたのです。これは今日のインターネット掲示板やSNSにおける攻略情報共有の原型とも言えるでしょう。

思い出としての価値

最後に、プレイヤーの心に残った最大の“良かったところ”は、単なるゲーム以上の「体験」を提供してくれたことでした。『アステカ』は一度クリアして終わるだけの作品ではなく、「あの罠に何度も引っかかった」「入力の仕方を工夫して突破した」といった思い出が、人々の中に強く刻まれました。数十年経った今も、その体験を懐かしむ声があること自体が、このゲームの良さを物語っています。

■■■■ 悪かったところ

理不尽さを感じさせる高難易度

『アステカ』は「挑戦的な難しさ」が魅力でもありましたが、裏を返せば「理不尽」と捉えるユーザーも少なくありませんでした。特に、コマンド入力を一つ間違えるだけで即座にゲームオーバーになる場面が多く、セーブやロードを繰り返しながら進めなければならない点は、カジュアルなプレイヤーには大きな壁でした。例えば、遺跡の暗い通路で「トビラ アケ」と入力するべき場面を「アケ ドア」としてしまっただけで、何も進まず袋小路に陥ることがありました。今の視点から見ると、プレイヤーに過酷すぎる要求を課していたのは否めません。

あなた自身ならどう感じますか?「すぐ死んでしまうけど、試行錯誤で正解を探す」のと「ヒントが多めにあって進めやすい」ゲームとでは、どちらの方が楽しめそうですか?

入力システムの不便さ

斬新だった「連続コマンド入力」や「ローマ字入力対応」ですが、同時に多くのユーザーにとっては不便さも伴いました。日本語入力環境がまだ発展途上で、カナ入力を使っていた人が大半だった時代に、ローマ字入力に慣れるのは容易ではありません。しかも、ゲームが認識する単語は限定的で、少しでも表記を間違えると「ワカリマセン」と返されてしまいます。

これはプレイヤーに“言葉を選ぶセンス”を要求する要素として面白い反面、「辞書的な知識を持っていないと理不尽に感じる」原因にもなりました。特に若年層や初心者にとっては、文字を入力するたびに行き詰まりを感じやすく、途中で投げ出してしまう人もいたのです。

ストーリーの分かりづらさ

『アステカ』の物語は、開始時点で明確な目的が提示されないという特徴を持っています。これは「プレイヤーが自分で探索して目的を見つける」という意図的なデザインですが、当時のユーザーからすると「何をすればいいのか分からない」と戸惑いを覚えることが多かったようです。

特に、謎解きの手がかりがテキストの中に散りばめられているため、見落としやすい一文を逃すと、その後の展開がまったく進まなくなるケースもありました。こうした仕組みは熱心なプレイヤーには「やりがい」として受け止められる一方、短時間で楽しみたい人には“難解すぎる”というネガティブな印象を与えたのです。

即死イベントの多発

本作に登場する数々の罠は、プレイヤーに緊張感を与えると同時に、何度もやり直しを強いる存在でもありました。例えば「何気なく石を押すと巨大な岩が転がってきて即死する」「暗闇で一歩間違えると谷底に落ちてしまう」など、予測困難なイベントが多かったのです。

現代のプレイヤーからすると、チェックポイントやオートセーブが存在しないため、一度のミスで大幅にやり直しを余儀なくされる仕様はストレスが大きく感じられるかもしれません。この“死んで覚える”スタイルが合うかどうかで、評価が大きく分かれた点は否めません。

テンポの問題

『アステカ』は連続コマンド入力という革新的な仕組みを取り入れていましたが、それでもテキストアドベンチャー特有の入力待ち時間や表示のもたつきは完全には解消されませんでした。特に、当時のPC-8801はフロッピーディスクからの読み込み速度が遅く、画面が切り替わるたびに数秒から十数秒待たされることもありました。

「前作より30%速い」と宣伝されてはいたものの、現実にはまだテンポの悪さを感じる場面があり、「もっと快適に遊びたい」という要望も少なくありませんでした。この点は、後のグラフィックアドベンチャーの進化を待たねばならなかった部分と言えるでしょう。

万人受けしづらい内容

アステカ文明や遺跡探索というテーマは非常に魅力的である一方、当時のゲームユーザーの多くはファンタジーやロールプレイングを好んでいました。そのため、リアル志向の『アステカ』は「マニア向けの作品」として位置づけられ、一般的な人気という点では他のファルコム作品に一歩及ばなかったのです。

加えて、ゲームの進行がテキストベースであるため、派手なアクションや爽快感を求めるプレイヤーには物足りなく感じられました。これは本作の方向性そのものに起因する部分であり、ファルコムがあえて「大人向け」を狙った結果とも言えるでしょう。

まとめ

『アステカ』は多くの挑戦的な要素を盛り込んだ野心的な作品である一方、その難易度や操作の独特さから「遊びにくい」「分かりづらい」といった批判も受けました。特に、即死イベントの多さや入力の不自由さは、多くのユーザーにとってストレスの要因となりました。しかし、それでも本作は当時のゲーム市場に新しい風を吹き込み、後年に「不便さも含めて味わい深い」と再評価される存在となっています。欠点があったからこそ、プレイヤーの記憶に強く刻まれ、今なお語られるクラシックゲームとしての価値を持ち続けているのです。

[game-6]■ 好きなキャラクター

キャラクターの存在感とプレイヤーの想像力

『アステカ』はテキスト入力型アドベンチャーであり、派手な登場人物が多数登場するわけではありません。しかし、その分プレイヤーの想像力を刺激する余地が大きく、画面に表示される一枚絵や短い文章から登場人物の性格や背景を膨らませる楽しみがありました。80年代半ばのパソコンゲームにおいては、キャラクター性よりも舞台設定や謎解きに重点が置かれることが多かった中、本作は独特なキャラクター描写によってユーザーの心に強い印象を残しました。

主人公「私」への自己投影

本作において最も重要なキャラクターは、当然ながらプレイヤー自身の分身である「私」です。『アステカ』では、主人公の名前や職業が詳細に設定されているわけではなく、プレイヤーが自分自身をそこに投影して冒険を体験するスタイルが採用されています。

多くのユーザーは「自分が考古学者になったような気分を味わえた」と語り、これは当時のファミコン作品では得られなかった大きな魅力でした。実在の遺跡を探索するというテーマ設定も相まって、主人公=自分という感覚がより一層強調され、プレイヤーにとって忘れがたい体験となったのです。

遺跡に眠る謎の女性像

『アステカ』の中で特に話題となったキャラクターのひとつが、デジタイズ画像を用いて描かれた女性キャラクターです。当時の広告や雑誌レビューでも取り上げられ、「国産ゲームにしてはリアルすぎる」と驚かれました。

彼女は物語の中心人物ではないものの、遺跡に眠る謎や財宝と関わりを持つ存在として描かれ、プレイヤーの記憶に強烈な印象を残しました。今で言う「ゲームにおけるビジュアルのアイコン」的な役割を果たしていたとも言えるでしょう。当時のプレイヤーの中には「このキャラクターを見たときに、ゲームがただの娯楽から芸術へ変わったと感じた」という声すらありました。

敵として立ちはだかるトラップや仕掛け

通常の意味での“キャラクター”とは少し異なりますが、『アステカ』では遺跡そのものが生きているかのようにプレイヤーの前に立ちはだかります。壁の彫像が突然動き出すかのような演出や、怪しげな石像が仕掛けを作動させる瞬間は、プレイヤーに強烈なインパクトを与えました。

こうした仕掛けを「敵キャラクター」と捉えるならば、多くのユーザーが心に残ったのは“人間ではなく遺跡そのもの”だったとも言えるでしょう。ある意味、『アステカ』最大のキャラクターは「生きた迷宮」としての遺跡そのものでした。

プレイヤー間で語られるキャラ人気

当時のゲーム雑誌やコミュニティでは、「印象に残ったキャラクターは誰か?」という話題が盛んに交わされました。やはり一番人気が高かったのはデジタイズで描かれた女性像で、「国産PCゲーム初のリアルな女性キャラクター」と称されることもありました。彼女は物語的な役割以上に、“ビジュアル面の衝撃”によって多くのユーザーの記憶に残ったのです。

一方で、遺跡のトラップや怪しげな石像に「恐怖を感じた」「この無機質さが逆にキャラ性を感じる」と語るユーザーもいました。今で言う“背景キャラ萌え”のように、主役以外に強烈な存在感を見出す現象が、このゲームにおいて既に芽生えていたのです。

キャラクターが少ないことのメリット

『アステカ』には、従来のRPGのように多数の仲間や敵が登場するわけではありません。むしろキャラクターは少なく、その分プレイヤーは舞台そのものに集中できました。キャラを過剰に立てないことによって、遺跡の雰囲気や謎解きの緊張感が一層際立ち、プレイヤーに「探索そのものが主役」という印象を与えました。

これもまた、『アステカ』が“大人向けのアドベンチャー”と呼ばれる理由のひとつであり、ファルコムのゲームデザイン哲学が垣間見える部分でもあります。

まとめ

『アステカ』に登場するキャラクターは決して多くありませんが、それぞれが強烈な印象を残しました。自己投影を促す主人公「私」、デジタイズで描かれた女性像、そして敵としての遺跡そのもの――これらは1985年当時のPCゲーマーに鮮烈な体験を与えました。派手さや派閥的なキャラ人気ではなく、“想像力を喚起する存在感”が、本作におけるキャラクターの最大の魅力であったと言えるでしょう。

[game-7]●対応パソコンによる違いなど

当時のPC市場とマルチプラットフォーム展開

1985年に『アステカ』が登場した頃、日本のパソコン市場は非常に多様化していました。NECのPC-8801シリーズが圧倒的なシェアを誇り、教育機関やホビーユースに広く浸透していましたが、富士通FM-7やシャープX1、後にはMSXなども存在感を示していました。ゲームメーカーにとっては「複数機種に対応するか否か」が大きな課題となっており、ファルコムも例外ではありませんでした。『アステカ』はまずPC-8801版が主軸となりましたが、後に他機種にも移植され、当時のユーザー層ごとに異なる体験が提供されました。

PC-8801版 ― 基準となったメインモデル

PC-8801版『アステカ』は、最も完成度が高く、オリジナルとしての基準を作ったバージョンです。高解像度のグラフィックモードを活かし、デジタイズ画像の再現度は他機種よりも優れていました。特に遺跡内部の陰影や女性キャラクターのビジュアル表現は、PC-8801の描画能力を最大限に活かした成果といえるでしょう。

また、処理速度や操作性の面でも安定しており、連続コマンド入力や回想システムなど、本作の革新的な要素が最も快適に体験できる環境でした。多くのユーザーや雑誌記事では「やはり遊ぶならPC-8801版が最適」と評されています。

FM-7版 ― 色彩表現の強み

富士通のFM-7版では、PC-8801に比べると解像度はやや劣るものの、カラーパレットの豊富さを活かした色彩表現が特徴的でした。遺跡の壁画や石像に施されたカラーリングは、PC-8801版にはない雰囲気を醸し出し、「色鮮やかさではFM-7版に軍配が上がる」と語るファンもいました。

ただし、処理速度や描画スピードの点では劣り、連続コマンド入力を行った際に反応が遅れる場面もあったといわれます。これにより、FM-7版のユーザーは「じっくり味わう」タイプのプレイスタイルを取ることが多かったようです。

X1版 ― 高コントラストの映像

シャープのX1版は、PC-8801版やFM-7版に比べて流通数は少なかったものの、映像のコントラストの高さが際立っていました。X1特有のシャープな発色により、遺跡内部の陰影がより強調され、ホラー的な雰囲気を感じたユーザーも多かったといいます。

また、雑誌レビューでは「暗闇の怖さを最も体感できるのはX1版」と書かれたこともあり、恐怖感を楽しみたいプレイヤーには根強い支持を得ました。一方で、文字表示がやや見づらくなる場面があり、長時間プレイする際には目の疲れを訴える声もありました。

MSX版 ― 普及度の高さと制約

MSXは家庭用パソコンとして幅広く普及していましたが、グラフィックや処理能力の面ではPC-8801やFM-7に劣っていました。『アステカ』のMSX版もその制約を受け、グラフィックの解像度や色数が大幅に簡略化されました。

それでも「自宅で気軽に遊べる」というメリットは大きく、特に学生層にとっては手に入れやすい『アステカ』の入口となりました。MSX版を最初に遊び、後にPC-8801版を体験して「同じゲームでもこんなに違うのか」と驚いたユーザーも少なくなかったようです。

音声出力や効果音の違い

対応機種によって大きく異なったのが効果音の表現です。PC-8801版は比較的クリアな効果音を奏で、特に罠が作動する場面では鋭い電子音が臨場感を高めました。FM-7やX1では音源チップの違いから音の響き方に個性があり、ユーザーによって「こちらの方が好み」という声が分かれました。

MSX版では効果音が簡素化され、場面によっては無音に近い演出もありましたが、逆にそれが「静寂と緊張感を演出する」と肯定的に受け取る人もいました。

操作性と快適さの比較

複数のバージョンを比較したプレイヤーの意見として、やはりPC-8801版が操作性や反応速度の点で頭一つ抜けていたと評価されています。一方でFM-7版は色彩表現に優れ、X1版は雰囲気づくりに強みがあり、MSX版は入手しやすさが大きな利点でした。つまり、どの機種で遊ぶかによって『アステカ』の印象は大きく変わり、同じゲームでありながらまるで別の作品のように感じられたのです。

まとめ

『アステカ』はマルチプラットフォーム展開によって、当時の多様なPCユーザーに体験を届けました。PC-8801版はオリジナルとして完成度が高く、FM-7版は色彩、X1版は雰囲気、MSX版は手軽さと、それぞれに個性がありました。これらの違いは、当時のパソコンゲーム市場の多様性そのものであり、ユーザーは自分の環境に応じて異なる『アステカ』を楽しんでいたのです。

[game-10]●同時期に発売されたゲームなど

1985年前後のPCゲーム市場の状況

『アステカ』が発売された1985年前後は、日本のパソコンゲームが大きく成長し始めた時期でした。NEC PC-8801を中心とした8ビットパソコンが家庭にも浸透し、グラフィック能力やサウンドチップの進化によって、よりリッチな体験が可能になっていました。この時期にはアドベンチャー、RPG、アクション、シミュレーションなど多様なジャンルの名作が登場し、のちの日本ゲーム史を形作る基盤を築いたのです。

ここでは、『アステカ』と同時期に発売された代表的な10本を取り上げ、それぞれの特徴を振り返ってみましょう。

★デーモンズリング

:日本ファルコム:1984年末:価格不明(当時8,800円前後):アドベンチャー。『アステカ』の前作ともいえる存在。ダークファンタジーを舞台にしたアドベンチャーで、ファルコムのAVG開発力を世に知らしめました。重厚なストーリーと独自システムは当時のファンに強い印象を残し、『アステカ』の技術的基盤を作った作品でもあります。

★ザナドゥ

:日本ファルコム:1985年6月:8,800円:RPG。ファルコムの代表作のひとつで、日本国内におけるパソコンRPGの金字塔。ダンジョン探索とキャラクター育成要素を兼ね備え、当時としては圧倒的な自由度を誇りました。発売後爆発的な人気を博し、『アステカ』と同じ年にファルコムブランドを決定的にした作品です。

★ハイドライド

:T&Eソフト:1984年:7,800円:アクションRPG。アクションとRPGを融合させた先駆的な作品。フィールド上で敵に体当たりして戦う独特のシステムが話題となり、後の『イース』などにも影響を与えました。『アステカ』が知的な謎解きに特化したのに対し、『ハイドライド』は操作感覚そのものが斬新で、時代を象徴するタイトルです。

★ポートピア連続殺人事件

:エニックス:1983年PC版→1985年FC移植:価格6,800円:アドベンチャー。堀井雄二による推理アドベンチャーの金字塔。ファミコン移植版で一世を風靡しましたが、もともとはPC-6001やPC-8801向けに発売された作品です。選択肢とコマンド入力を融合した画期的なシステムで、『アステカ』同様に日本のアドベンチャー史を語る上で欠かせない一作。

★夢幻の心臓II

:クリスタルソフト:1985年:8,800円:RPG。壮大なファンタジー世界を舞台にしたRPGシリーズの続編。グラフィックやシステムが前作より進化し、当時のユーザーに「PCゲームでここまでできるのか」と驚きを与えました。『アステカ』が現実世界を舞台としたのに対し、こちらは純粋なファンタジー路線の代表例です。

★ザ・ブラックオニキス

:BPS:1984年:7,800円:RPG。日本初の本格的RPGと呼ばれる作品。シンプルながらも本格的なダンジョン探索を楽しめ、国産RPG文化の始点として語られます。『アステカ』と同じPC-8801ユーザー層に広まり、両作品を並行して楽しんだ人も多かったと言われています。

★信長の野望

:光栄:1983年→1985年に改良版発売:9,800円:シミュレーション。歴史シミュレーションの代表作。織田信長をはじめとする戦国武将を操り天下統一を目指す内容は、当時のPCゲーマーに圧倒的な支持を受けました。『アステカ』が「探検と冒険の知的ゲーム」だとすれば、『信長の野望』は「歴史と戦略を楽しむ知的ゲーム」であり、両者は大人のPCゲーマーに刺さる存在でした。

★デゼニランド

:マイクロキャビン:1985年:7,800円:アドベンチャー。遊園地を舞台にしたユーモラスなコマンド入力型アドベンチャー。シリアスな雰囲気の『アステカ』に対し、こちらは明るくコミカルで、アドベンチャーの多様性を示した作品でした。当時のユーザーは「アステカで緊張し、デゼニランドで笑う」という遊び分けを楽しんでいたそうです。

★スターアーサー伝説II 惑星メフィウス

:T&Eソフト:1985年:8,800円:SFアドベンチャー。中世風ファンタジーや遺跡探索とは異なる、SF的世界観を舞台としたアドベンチャー。テキスト入力を基本にしつつも、宇宙的スケールの物語を描き出し、当時のファンに大きな衝撃を与えました。『アステカ』と並んで「アドベンチャーの多様化」を象徴する一作です。

★ドラゴンスレイヤー

:日本ファルコム:1984年:8,800円:アクションRPG。ファルコムのもうひとつの代表作。リアルタイムでキャラクターを操作し、モンスターと戦いながらアイテムを収集するシステムは、後のアクションRPGの原型となりました。『アステカ』がシナリオ重視の冒険なら、『ドラゴンスレイヤー』は操作重視の冒険。両者の対比はファルコムの多彩な開発力を物語っています。

まとめ

『アステカ』と同時期に登場したこれらの10作品は、それぞれに独自の魅力を持ち、1980年代半ばの日本パソコンゲーム市場を豊かに彩りました。アドベンチャーの深化、RPGの誕生と進化、シミュレーションの拡大、コミカルなゲームデザインなど、多彩な方向性が同時に芽吹いていたのです。

『アステカ』はその中で「現実世界の遺跡探検」というユニークな位置を占め、他の作品と相互補完するように市場を盛り上げました。これらの同時代作品を振り返ることで、『アステカ』がどれほど挑戦的で個性的な存在であったかが、改めて浮かび上がります。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

英雄伝説 空の軌跡SC / 販売元:日本ファルコム株式会社

イース VI ~ナピシュテムの匣~ / 販売元:日本ファルコム株式会社

魔法少女まじかる☆アリサ決定稿 [ 日本ファルコム ]

英雄伝説 V 海の檻歌 / 販売元:日本ファルコム株式会社

英雄伝説閃の軌跡(06) (ファルコムBOOKS) [ 日本ファルコム ]

英雄伝説閃の軌跡(01) (ファルコムBOOKS) [ 日本ファルコム ]

英雄伝説閃の軌跡(03) (ファルコムBOOKS) [ 日本ファルコム ]

英雄伝説 llI 白き魔女 / 販売元:日本ファルコム株式会社

ザナドゥNEXT / 販売元:日本ファルコム株式会社

評価 1

評価 1

![魔法少女まじかる☆アリサ決定稿 [ 日本ファルコム ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1315/9784802131315.jpg?_ex=128x128)

![英雄伝説閃の軌跡(06) (ファルコムBOOKS) [ 日本ファルコム ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1230/9784802131230.jpg?_ex=128x128)

![英雄伝説閃の軌跡(01) (ファルコムBOOKS) [ 日本ファルコム ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0110/9784802130110.jpg?_ex=128x128)

![英雄伝説閃の軌跡(03) (ファルコムBOOKS) [ 日本ファルコム ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0257/9784802130257.jpg?_ex=128x128)

![日本ファルコム 【Switch】東亰ザナドゥeX+ for Nintendo Switch [HAC-P-BB3FA NSW トウキョウザナドゥ ex プラス]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0021/4956027129223.jpg?_ex=128x128)