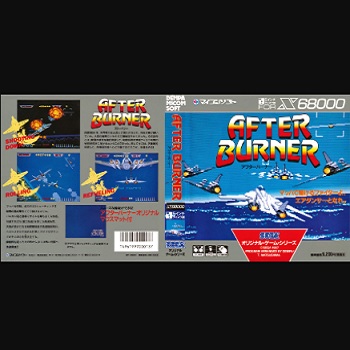

セガ SEGA PS2ソフト アフターバーナーII 【中古】

【発売】:CSK総合研究所、電波新聞社

【対応パソコン】:FM-TOWNS、X68000

【発売日】:1989年

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

アーケードから家庭へ――時代の熱を閉じ込めた移植作

1980年代後半、日本のアーケードシーンでは「体感ゲーム」という言葉がひとつの時代を象徴していた。その中心にいたのがセガAM2研の若き才能・鈴木裕が手がけた『アフターバーナー』である。超音速戦闘機F-14トムキャットを操り、ミサイルとバルカン砲を駆使して敵機を撃墜していくこの作品は、筐体そのものがプレイヤーと共に動くという衝撃的な体験をもたらした。1987年に登場したアーケード版は、その圧倒的なスピード感とサウンドで一気に人気を博し、世界中のゲーマーを魅了した。

この熱狂をパソコンへ移植する試みが行われたのが1989年。当時、日本国内のパソコン市場ではグラフィックと音響性能を競うように各社が新機種を投入しており、富士通のFM-TOWNS、そしてシャープのX68000はその最先端を走っていた。両機は「高性能ホビーPC」という共通項を持ちながらも、設計思想や表現力に違いがあり、それぞれの版『アフターバーナー』は異なる方向性で“アーケードの熱”を再現しようとした。

FM-TOWNS版――CD-DA音源が描く豪華な離陸

FM-TOWNS版『アフターバーナー』は、同機のローンチタイトルとして1989年にリリースされた。FM-TOWNSは当時としては画期的なCD-ROMを標準装備しており、その大容量とCD-DAによる高音質サウンドが最大の特徴であった。 この特性を活かし、ゲーム中のBGMはCD音源でアレンジされたバージョンを収録。アーケード版の迫力を保ちながらも、よりメロディックで広がりのあるサウンドを奏で、家庭でのプレイにも贅沢さを与えていた。

しかし、映像面ではアーケードの滑らかさを完全に再現することは難しかった。FM-TOWNSは256色表示やスプライト欠けの少ない設計など当時としては優秀だったが、背景オブジェクトの拡大縮小パターンが限られており、遠近感や奥行きの表現がやや単調になった。また、敵機の回転アニメーションが破綻する場面や、フレームレートの低下による“カクつき”が目立つこともあった。

操作系統に関しても、FM-TOWNS付属のジョイパッドの設計が仇となった。減速時には左右操作しか効かず、アフターバーナー(加速)時は上下操作しかできないという仕様で、特にボーナスステージの操作難易度を高める結果となっている。このステージは両側に岩壁が迫る狭い谷間を抜ける構成で、わずかな操作ミスでも墜落してしまう。熟練者の間では「開始直後から機体を右に寄せて進入すると突破しやすい」という裏技が知られていた。

もっとも、FM-TOWNS版は難易度をある程度緩和する設計も備えていた。ゲームオーバー後もメニュー画面から無制限にコンティニュー可能で、数ステージ単位でセット化されたチェックポイントから再開できる。初心者でも粘り強く挑戦できる構造は、アーケード版とは異なる“家庭向けの親しみやすさ”を体現していたといえる。

X68000版――精密な技術が生んだ硬派な移植

一方、同年に電波新聞社から発売されたX68000版『アフターバーナー』は、FM-TOWNS版とは異なるアプローチを取った。アーケード移植に定評のあった電波新聞社は、処理速度を確保するためにグラフィックを割り切る設計を選択。ミサイルの煙はメッシュ状に処理され、背景オブジェクトも簡略化されたが、そのぶん動作の滑らかさと反応速度を重視していた。

サウンド面では、永田英哉と粟田英樹の両氏が担当。BGMはアーケード版に準じた構成で、FM-TOWNS版のようなアレンジCD音源ではなく、より硬質でストイックなシンセサウンドを響かせた。メロディラインは控えめながら、X68000のFM音源が持つ独特の透明感を活かした音作りで、プレイヤーに“戦闘機を操る緊張感”を伝える。

また、この版で特筆すべきはアナログ操作へのこだわりである。デジタルジョイスティックやキーボードのみではプレイできず、マウスとキーボードを併用する独特の操作方式を採用。さらに、シャープが純正周辺機器として発売した操縦桿型アナログジョイスティック「サイバースティック(CZ-8NJ2)」に正式対応し、アーケード筐体の感触を家庭で再現することに成功していた。電波新聞社オリジナルの「XE-1AJ」シリーズも使用可能で、メガドライブ用「XE-1AP」との互換性もあった。これらの操作デバイスを使うと、画面の傾きや旋回時の感覚がアナログ的に再現され、臨場感が格段に向上した。

X68000版のプログラムを担当した松島徹氏は、後年のインタビューで「処理速度を維持するために一部グラフィックを犠牲にしたが、スピード感だけは落としたくなかった」と語っている。実際、煙や地上物の簡略化はあったものの、戦闘中の疾走感と敵弾をかわす緊迫感はアーケード版に非常に近く、ハードコアユーザーの支持を集めた。

さらに、フロッピーディスクには単なるゲームデータだけでなく、グラフィックエディタや外部関数ライブラリ、3Dフライトシミュレーター風の簡易プログラムなど、多数の“おまけ”が収録されていた。これらは高額なライセンス料を支払った上での付加価値として用意されたもので、プレイヤーへの感謝と同時に、開発者たちの遊び心の表れでもあった。

シリーズの位置づけと背景設定

『アフターバーナー』の物語は、冷戦構造を背景にした架空の国同士の対立をモチーフとしている。主人公はA国海軍のエースパイロットで、最新鋭戦闘機F-14トムキャットXX(ダブルエックス)を駆り、敵国Z国の包囲網を突破して極秘兵器情報の入ったフロッピーディスクを輸送するという任務を負う。ミサイルや機銃を駆使して次々と迫る敵機を撃墜し、時には空中給油や離着陸も行いながら全23ステージを突破していく。

アーケード版初期作(通称『I』)はスロットルレバーが搭載されておらず、バランス調整も十分ではなかったが、わずか3か月後に改良版『アフターバーナーII』が登場。ミサイルロックオンのタイミングやスコア加算方式の変更、BGMの刷新などが施され、現在では“完成版”として定着している。パソコン版の多くもこの『II』準拠の内容を基にしており、FM-TOWNS版・X68000版もそれぞれのハード性能の限界まで駆使して再現していた。

技術的意義とその後への影響

FM-TOWNSとX68000は、当時の個人向けコンピュータの中でも極めて先進的な性能を誇った機種である。これらに『アフターバーナー』が移植された意義は、単なるゲーム移植にとどまらず、「家庭用PCがどこまでアーケードに迫れるか」という命題に挑戦した記録でもあった。CD-ROM音源やアナログ入力の導入は、後のマルチメディア時代を先取りする試みであり、90年代以降のPC-FX、3DO、Windowsゲームへと続く道を開いた。

その意味で、『アフターバーナー』1989年版は単なるフライトシューティングではなく、ハードウェア進化の象徴としても語り継がれる存在なのである。

■■■■ ゲームの魅力とは?

圧倒的なスピード感と没入感が生み出す“空の疾走”

『アフターバーナー』の最大の魅力は、何といってもスピード感だろう。プレイヤーはF-14トムキャットを操り、青空を突き抜けるような超音速の戦闘を体験する。画面手前に迫ってくる敵機やミサイル、流れる雲、地表の影が一体となって生み出す速度の錯覚は、1980年代のゲームとしては驚異的だった。 特にFM-TOWNS版ではCD音源を活かした疾走感のあるBGMが、プレイヤーを一瞬で“空の戦場”へと誘う。リズミカルなドラム、鋭いシンセリード、そして旋律を支えるベースラインが、飛翔する快感を増幅させる。画面こそアーケード版よりも粗いが、音の迫力がその欠点を補って余りある。

X68000版では反対に、映像の滑らかさが魅力の中核を成している。背景の情報量を削る代わりに、処理落ちを最小限に抑え、プレイヤーの操作に対して即座に反応する。敵機を旋回でかわすときのレスポンスは極めて正確で、まさに「自分の手が機体の一部になった」ような感覚を覚える。硬派で技巧的なこの手触りこそ、当時のX68000ユーザーが熱狂した理由である。

CD音源アレンジとFM音源の“音の競演”

もう一つ特筆すべきはサウンドの完成度だ。 FM-TOWNS版ではCD-DAによるアレンジBGMを採用しており、これは当時としては非常に贅沢な仕様だった。アーケードの硬質な電子音をベースにしながらも、メロディラインを際立たせた“聴かせる音楽”として再構築。特にメインテーマ「AFTER BURNER」は、原曲にない旋律が追加され、プレイヤーの胸を高鳴らせる高揚感を持っていた。このバージョンは後年のゲーム音楽ファンの間でも人気が高く、「CD音源で聴くべき一曲」と語られるほどである。

対してX68000版では、永田英哉と粟田英樹による編曲でFM音源らしいキレのあるサウンドを展開。メロディをあえて抑え、機械的で重厚なリズムを前面に出すことで、戦闘機のエンジン音や戦場の緊張感を再現している。ヘッドホンで聴けば、まるでコックピットの中にいるかのような錯覚を覚える。音質の方向性は真逆ながら、どちらも“音で空を描く”ことに成功している点が面白い。

操作の自由度とアナログ的な手応え

『アフターバーナー』の操作はシンプルだが、その奥には職人のような手触りがある。 機体の傾きや旋回の微妙なニュアンスをどこまで再現できるかは、当時のハードウェアにとって大きな課題だった。X68000版が採用したマウス+キーボード併用方式や、操縦桿型アナログジョイスティック「サイバースティック」対応は、まさにその挑戦の結晶である。右手で機体のピッチを調整し、左手でミサイルを発射する――この二重操作は慣れるまで時間を要するが、習熟すればアーケードさながらの滑らかな旋回を体感できる。

一方、FM-TOWNS版では操作体系の制約が逆に独特のゲーム性を生んだ。左右操作と上下操作が状況で切り替わる仕様は、決して洗練されたものではないが、プレイヤーの集中力を極限まで要求する。特に狭い谷を抜けるボーナスステージでは、指先の感覚が試される緊張の連続であり、クリアしたときの達成感はひとしおだ。こうした“機械的な不自由さ”が、かえって記憶に残るプレイ体験を生み出している。

視覚表現――静止画と動作のギャップが生む独特の味

グラフィック面では、両機種ともに“美しさ”と“動き”の間でバランスを模索していた。FM-TOWNS版のスクリーンショットは一見すると非常に鮮やかで、同時発色数の多さが際立っている。しかし実際にプレイすると、フレームレートの低さから独特の「ガクガク感」が生まれ、それが逆に迫力を感じさせる瞬間もあった。画面がわずかに揺れながらも敵を撃ち抜くとき、プレイヤーはまるで重力に抗って飛行しているかのようなリアルな緊張を味わえるのだ。

X68000版はその対極にあり、グラフィックを簡略化する代わりに動作を滑らかにした。ミサイルの白煙はメッシュ処理され、地上のオブジェクトも最小限。しかし、これにより機体の挙動や敵機の出現が軽快になり、戦闘のテンポは極めて良好だった。開発者が“美よりも動き”を選んだことが結果的に功を奏し、アクションとしての完成度を高めている。

アーケード版の魂を受け継ぐ演出

本作のもう一つの魅力は、アーケード版のエッセンスを限界まで再現しようとする姿勢だ。敵機が次々と迫り、ロックオンした瞬間に放たれるミサイルの爽快感。炎上しながら墜落していく敵を見届けるカメラワーク。そしてステージ間の空中給油や離着陸シーン――どれも家庭用としては異例のスケールで描かれていた。

FM-TOWNS版ではサウンドと色彩で華やかに、X68000版では操作と速度で緊張感を出すという、異なる表現で同じ“アフターバーナーらしさ”を伝えようとしている点が興味深い。どちらのユーザーも、自分の機体が空を裂く瞬間の感覚を体で覚えたはずだ。

家庭用PCとしてのプレミアム体験

1989年当時、FM-TOWNSもX68000も高価なパソコンであり、所有者は限られていた。そんな“上級者向け”の機種にふさわしいタイトルとして、『アフターバーナー』はステータスシンボル的な存在となる。 FM-TOWNS版の高音質アレンジや、X68000版の本格的なアナログ操作は、「自分のPCはここまでできる」という誇りを刺激した。実際、当時のユーザーの中にはこのゲームを動かすためだけにメモリを増設したり、サイバースティックを購入した人も多かったという。 単なる娯楽を超えた“技術の誇示”としての価値――それこそが、『アフターバーナー』のもう一つの魅力である。

ゲーム音楽・演出の後世への影響

『アフターバーナー』の音楽と演出は、その後のゲームシーンにも大きな影響を与えた。特にFM-TOWNS版のアレンジBGMは、後年のサウンドトラックCDやコンサートで再演されることがあり、セガ体感ゲームの象徴的な楽曲として語り継がれている。 また、空を駆け抜ける演出やカメラの動きは、『ギャラクシーフォース』や『アフターバーナークライマックス』など、後継タイトルにも受け継がれていった。X68000版の精密なアナログ操作思想も、のちのフライトシミュレーター文化の土壌となったといえる。

プレイヤーの手で完成する“体感”

最終的に『アフターバーナー』という作品が多くのファンを魅了した理由は、ハードの性能や映像美だけでなく、プレイヤー自身の技量がゲーム体験を完成させる構造にある。反射神経と判断力、そしてほんの一瞬の勇気。それらが重なった瞬間に訪れる“ゾーン”の感覚は、今も他のゲームでは味わい難い。

■■■■ ゲームの攻略など

操作感を理解することが勝利への第一歩

『アフターバーナー』の攻略で最初に重要なのは、機体操作の特性を体に染み込ませることだ。特にFM-TOWNS版とX68000版では操作感が異なり、ハードごとの癖を理解しなければ、敵弾の回避すらままならない。 FM-TOWNS版ではジョイパッドの構造上、加速(アフターバーナー使用)中は上下、減速中は左右しか入力を受け付けない。この特性を逆手に取るのがコツで、例えば敵機の群れに突っ込む際には一度減速して左右に避け、敵弾をかわしてから再加速するというリズムを掴むと生存率が格段に上がる。 X68000版はマウスとキーボードを併用するタイプの操作系で、慣れるまで戸惑うプレイヤーが多い。だが一度感覚を掴めば、マウスによる繊細なピッチ操作とキーボードでのミサイル発射が直感的に連動し、アーケード版に近い臨場感を得られる。マウスを少しだけ前に倒しながら旋回する“なめらかな回避”ができるようになると、敵の攻撃を流れるようにかわす爽快感が味わえるだろう。

ロックオンのタイミングを制する

『アフターバーナー』の戦闘システムは、バルカン砲による直接攻撃とミサイルによるロックオン攻撃の二段構えだ。ミサイルの効率的な運用がステージ攻略の鍵を握る。 画面上に敵機が現れたら、まずは機体の中央に敵を捉え、ロックオンカーソルが赤く変わるまで待つ。焦って撃つと無駄弾になりやすい。敵機の出現パターンを覚え、群れの中央に照準を合わせることで、複数同時ロックオンを狙えるようになる。 FM-TOWNS版ではフレームレートが低めなため、ロックオンのタイミングを体感で覚えることが肝心。X68000版では処理が滑らかなので、画面中央からやや外側に敵を引きつける“誘いロック”が有効だ。ミサイル発射後、敵機が爆散する連鎖を見届ける快感は、このゲームの醍醐味そのものである。

地形ステージでの生存術

ステージの中盤以降には、山岳や峡谷、海上など、地形の制約が厳しいエリアが登場する。FM-TOWNS版のボーナスステージでは、両側に迫る岩壁がプレイヤーを圧迫するように配置されており、少しでも傾けすぎると即クラッシュとなる。 ここでは“右寄せスタート”の裏技が有効だ。ステージ開始直後から右側に機体を寄せ、その位置を保ちながら進むことで、岩壁の隙間を比較的安全に抜けることができる。 また、敵機を無理に撃墜しようとせず、まずは回避を優先することも重要。FM-TOWNS版は被弾判定がやや大きく、ミサイルを避けきれないことが多い。旋回を最小限にし、敵弾の間を縫うように飛ぶことが求められる。 X68000版では、背景処理が軽い分、敵機の動きが速くなるため、敵の出現方向を記憶して事前に旋回しておくのがコツだ。マウスでの操作は繊細なので、急激に動かさず、少しずつ方向を変えるイメージで操作する。

スピード調整の妙

アフターバーナーシリーズにおいて、スロットル操作は単なる加減速ではなく“戦術”の一部である。加速は敵を振り切る手段だが、同時にロックオン時間を短くする副作用もある。減速すれば狙いやすくなる反面、敵弾に狙われやすくなる。 特にFM-TOWNS版では、スピードを落とすと敵機が画面に留まる時間が長くなり、連続ロックオンのチャンスが増える。ステージ終盤では、わざと減速して敵を誘い出し、まとめて撃墜する戦法が有効だ。 X68000版では速度変化が滑らかなので、敵の出現パターンに合わせてリズミカルにスロットルを上下させることがポイント。画面右上に敵影を見た瞬間に軽く減速し、ミサイルを放った後に一気に加速して離脱――この繰り返しが安定攻略の基本である。

空中給油・離着陸ステージのコツ

本作には、戦闘の合間に空中給油や離着陸といった演出ステージが挿入される。これらは単なるイベントではなく、実際に操作ミスで失敗することもある。 空中給油では、補給機に接近するときの距離感が重要。FM-TOWNS版では視差表現が弱いため、画面奥行きの判断が難しい。機体の影と補給機の影を重ねるように意識すると、適切な距離を維持できる。 X68000版では操作精度が高いぶん、過剰な入力がミスにつながりやすい。マウスを軽く動かし、速度を一定に保ちながら給油アームを合わせるのがコツだ。離陸時は早めにスロットルを全開にし、地平線が傾く角度を覚えておくと安定する。

コンティニューの活用とステージ学習

FM-TOWNS版では無制限コンティニューが可能で、チェックポイント単位で再開できる。この仕様を利用して、“練習用ステージ”として繰り返し挑戦するのが上達への近道だ。特に敵機の出現位置や弾道を覚えることで、先読みの動きが可能になる。 X68000版では、ロード時間を短縮するためにSHIFTキーを押しながら起動するとオンメモリ動作となる。これを活用すれば、再挑戦時のテンポが劇的に改善され、集中して攻略に臨める。電波新聞社が意図的に仕込んだ“快適リトライ機能”を存分に活かそう。

裏技・隠し要素

当時のパソコン雑誌では、いくつかの小ネタや裏技も紹介されていた。 FM-TOWNS版ではボーナスステージ突入直後に特定のコマンドを入力すると、背景色が変化する“デバッグモード”の名残とされる現象が報告されている。正式な隠し機能ではないが、開発中のテストコードが残ったものと見られている。 X68000版では、ゲームディスク内の隠しファイルにミニプログラム「3D Flight Sim Like」が収録されており、これを実行すると簡易的なフライトシミュレーションを体験できる。これは開発スタッフが遊び心で入れたもので、ファンの間では“松島エディター”と呼ばれていた。

敵機タイプと対応策

敵機はステージごとにパターンが異なる。序盤の軽戦闘機は動きが直線的で、ロックオンしやすい。中盤以降になると、画面外から急襲してくる高速機や、ミサイルを複数同時に撃つ大型機が登場する。 X68000版では、敵弾のスピードが速いため、回避よりも撃墜優先が基本。ロックオンまでの時間を短縮し、敵が発射する前に沈める。FM-TOWNS版では逆に処理速度の関係で弾が遅いため、回避運動を多めに取り入れる方が安定する。

クリアへの道は“パターン化”にあり

『アフターバーナー』はリアルタイム性の高いゲームだが、敵の出現順序や弾道は基本的に固定されている。つまり、最終的な攻略は「パターンを覚える」ことに集約される。 初見では反射神経が試されるが、何度も挑戦するうちに敵の動きを先読みできるようになり、まるで舞うように空を駆け抜ける感覚が得られる。FM-TOWNS版のプレイヤーは音楽のテンポに合わせて動きをリズム化する方法を編み出し、X68000版の熟練者はサイバースティックを使い、わずかな手首の動きで敵を撃墜する“職人芸”を披露した。

この“習熟によって美しさが生まれる”構造こそが、アフターバーナーという作品の本質であり、攻略の最大の魅力でもある。

■■■■ 感想や評判

アーケードの感動を家庭で再現した“時代の衝撃”

1989年当時、『アフターバーナー』がFM-TOWNSとX68000で発売されたとき、ユーザーの反応は一様に「ついにここまで来たか」という驚きに満ちていた。 それまでの家庭用パソコンゲームは、アーケード版に比べて演出やスピード感で大きく劣ることが多かった。しかし、本作はFM-TOWNSのCD-DA音源やX68000の高速処理能力を駆使し、アーケード体験を家庭で再現しようとする姿勢が明確に打ち出されていた。 雑誌『ログイン』や『マイコンBASICマガジン』のレビューでも、「これまでにない臨場感」「音が豪華すぎる」「X68kの可能性を感じる」など、技術的到達点として高く評価された。特にアーケード版を知るファンにとっては、“筐体を動かさずに体感ゲームを味わえる”というだけで夢のような体験だったという。

FM-TOWNS版――音楽の力がゲームを引き立てる

FM-TOWNS版を遊んだプレイヤーたちの多くが口を揃えて絶賛したのは、やはりCD音源によるBGMだった。 アーケード版のメロディをベースにしながらも、アレンジはよりドラマティックで、重厚なギターサウンドや鮮やかなシンセパートが加えられていた。プレイヤーによっては「CDをサウンドトラック代わりに聴いていた」と語る人もおり、当時としては革新的な音楽体験を提供していた。 一方で、グラフィックや操作性については賛否両論が存在する。静止画で見ると非常に綺麗だが、実際に動かすとフレームレートの低さが目立つ、という意見も多かった。しかしそれすらも「TOWNSらしい味」「動きの粗さが逆に実機感を出している」と肯定的に受け止める声もあった。 また、ボーナスステージの難易度が高すぎるという声もあったが、攻略法が雑誌に掲載されると、挑戦心を燃やすプレイヤーが急増。 「右寄せスタートで抜けられる」「慣れると病みつきになる」といった口コミが広がり、FM-TOWNS版特有の“修行感覚”が逆に人気の一因となった。

X68000版――硬派な再現度がマニアを唸らせた

X68000版の評価は、より技術的で専門的な観点から語られることが多かった。 当時のプレイヤーからは「処理落ちがほとんどない」「反応速度が素晴らしい」「マウス操作でアーケードの感覚に近い」と絶賛された。とくに、アナログジョイスティック「サイバースティック」対応は画期的であり、「家で本物の操縦桿を握れる」として憧れの的になった。 一方で、背景オブジェクトの省略やメッシュ状の煙処理に不満を述べる声も少なくなかった。「遠近感が薄い」「ボーナスステージが平面的に感じる」という意見は確かに多かったが、それでも動作の滑らかさを優先した判断には理解を示す人が多かった。 ユーザーの間では「美麗なTOWNS版」「実戦派のX68k版」という言葉が定着し、どちらの機種もファンが棲み分ける形で共存していたのも特徴的である。

雑誌レビュー・メディア評価

当時のゲーム専門誌では、FM-TOWNS版が「サウンド・オブ・ザ・イヤー候補」とまで評された。BGMの品質が商業CDレベルに達していた点は、パソコンゲーム界にとって一つの革命と見なされた。 X68000版については、『Technopolis』や『Oh!X』といったマニア誌が“技術的検証”を交えて分析。フレーム単位の応答速度テストまで掲載され、「アーケード版の反応速度との差はわずか0.1秒未満」と報じられた。 このように、単なる移植作としてではなく、“家庭用でどこまで再現できるか”という実験的挑戦としても評価されていたのが本作の特異な点だ。

ユーザーの声――思い出と憧れが交錯する

当時のプレイヤーの体験談には、どこか「FM-TOWNSとX68000を所有していた誇り」がにじんでいる。 FM-TOWNSユーザーは「自分の部屋でCD音源が鳴る時代が来た」と感激し、X68000ユーザーは「アナログ操作がここまで滑らかになるとは」と驚嘆した。両者に共通するのは、“このゲームを動かすこと自体がステータス”だったという点である。 価格的にも、FM-TOWNS版は当時のソフトとしては高価で、X68000版も周辺機器を含めればかなりの投資が必要だった。それでも「アフターバーナーを動かせる喜び」のために購入したという熱意あるファンは多かった。

■■■音楽と共に語り継がれる作品

後年、FM-TOWNS版のBGMはゲーム音楽ファンの間で再評価され、「TOWNS版のアフターバーナーを聴くと、当時の空気が蘇る」と語る人も少なくない。アーケード版よりもメロディアスで、サントラとして聴いても完成度が高いことから、CDプレイヤーで再生して楽しむファンもいた。 X68000版も、オリジナル音源に忠実なサウンドを評価する層に支持され、マニアックな比較検証が行われた。SNSや掲示板では「TOWNSの豪華さ」「X68kの職人気質」といった対比が今なお語られ続けている。

現代の視点から見た再評価

近年、エミュレーター環境や動画配信の普及によって、当時の『アフターバーナー』パソコン版が再び注目を集めている。 グラフィックは現代基準では粗いものの、その中にある“手作り感”や“挑戦の跡”が逆に魅力的に映る。特にX68000版は、動作の軽快さがレトロゲーム愛好家の間で評価され、「当時の職人芸を感じる」「ソフトウェア技術の結晶」と評されている。 また、FM-TOWNS版のアレンジ音源は現在でもファンアレンジやリマスタープロジェクトの題材にされており、「CD-ROM黎明期の象徴」として語り継がれている。

懐古と憧れを結ぶ存在

『アフターバーナー』は単なる移植ゲームではなく、1980年代末という“技術と夢が交差する瞬間”を象徴するタイトルだった。 当時のプレイヤーたちは、アーケードからパソコンへ、そして家庭のディスプレイの中で再び飛翔する戦闘機を見ながら、時代の進化を実感した。 そして30年以上が経った今も、その感覚を覚えている人たちは口を揃えて言う――「あの頃、空を飛んだのは確かに自分だった」と。

■■■■ 良かったところ

家庭用としては異例のスピード感と迫力

『アフターバーナー』が1989年当時のパソコンゲーマーに強い印象を残した最大の理由は、その圧倒的なスピード感だった。 アーケード版『アフターバーナーII』は、体感筐体が左右に大きく揺れることで没入感を演出していたが、パソコン版ではそれを映像と操作レスポンスで補っていた。 X68000版は特に処理速度の最適化が秀逸で、敵機の出現、ミサイル発射、爆発エフェクトが連続的に表示される。そのテンポの良さが「家で体感ゲームを味わえる」と評された理由であり、多くのユーザーが「動作がとにかく滑らか」と口をそろえた。

FM-TOWNS版も別の方向から迫力を演出していた。ハードウェアの拡大縮小機能は限られていたが、色彩の豊かさと音楽の厚みによって、スピード以上の臨場感を生み出していた。飛行中に鳴り響くBGMはプレイヤーを鼓舞し、敵を撃墜するたびに鳴る効果音が爽快さを倍増させた。アーケード版を知る人ほど、「これを家庭で聴けるのか」と驚いたという。

音楽の完成度は当時随一

FM-TOWNS版のCD音源は、当時のパソコンゲーム音楽としては異次元のクオリティだった。 ゲーム起動時に流れるメインテーマ「AFTER BURNER」は、ドライブ感のあるリズムにギターリードが重なるアレンジで、当時のユーザーの間では「CDプレイヤーで聴けるゲーム」として話題になった。 CD-DAを活かしたフルレンジサウンドは、アーケード版のFM音源よりも遥かに広がりがあり、ヘッドホンで聴くと立体的な音場を感じられた。特にボスステージのテーマ曲では、左右の定位を活かしたミックスが施されており、まるで自分の機体が音の中を飛んでいるような感覚を味わえた。

一方、X68000版のFM音源による再現も、硬派な方向で評価が高い。永田英哉・粟田英樹のコンビによるアレンジは、原曲に忠実でありながらも音の粒立ちが美しく、戦闘の緊張感をより高めていた。FMシンセ特有のクリアで鋭いトーンが、金属的な戦闘機の世界観にマッチしており、「TOWNSは華やか、X68kは渋い」と評されたのも納得である。

アナログ操作が生む“操縦している実感”

X68000版で特筆されるのが、アナログ操作対応の完成度だ。 純正周辺機器「サイバースティック」や電波新聞社製「XE-1AJ」を使用すると、画面内の機体の傾きや旋回がアーケード版さながらに再現される。 通常のデジタルパッド操作では、方向入力を離すと機体がセンターに戻るのが一般的だが、アナログモードでは“ニュートラルでも傾きが保持される”。これにより、プレイヤーはまるで実際にスティックを握って空を舞っているような錯覚を得ることができた。

この“擬似アナログ”感覚が高く評価され、当時のX68000雑誌レビューでも「プレイヤーの手が戦闘機の延長に感じられる」と評された。反応速度が遅れないため、敵弾を見てから避けるよりも“予感で避ける”プレイスタイルが可能となり、まさに熟練者向けの仕様だった。

多彩な追加要素と“おまけ”の存在

X68000版『アフターバーナー』には、単なるゲームソフト以上の価値があった。 フロッピーディスク内には、開発スタッフが制作したグラフィックエディターや外部関数ライブラリ、さらには簡易3Dフライトシミュレーターまで収録されていた。これは当時のソフトとしては異例の充実ぶりで、まさに「遊びと技術の融合」を象徴する構成だった。 マニュアル内では、これらのおまけについて「高額なライセンス料の代わりにユーザーに楽しんでもらうための工夫」と説明されており、開発者たちの誠意が伝わる内容となっている。

さらに、X68000版はオンメモリ動作モードにも対応していた。

メインメモリを2MB以上に増設していれば、SHIFTキーを押しながら起動することで全データを一括読み込みし、ディスクアクセスなしで動作する。ロード待ち時間がなくなることで、途切れない緊張感を維持できた。この仕様を知ったユーザーは「ハードの限界まで挑んだ快適さ」と称賛した。

FM-TOWNS版の優雅なプレイ体験

FM-TOWNS版は、プレイ全体に「上品さ」と「華やかさ」が漂っていた。 映像の色彩が明るく、メニュー画面のデザインもスタイリッシュ。操作中の効果音が心地よく、爆発音やミサイル発射音がCD音源の恩恵で深みのある響きを持っていた。 コンティニューが無制限という親切設計も、初心者には嬉しい仕様だった。アーケードのように残機制限で緊張することなく、じっくり練習できる点は家庭用らしい良さである。

ボーナスステージの高難易度も、プレイヤーによっては“良いスパイス”と捉えられた。失敗を繰り返すうちに少しずつ上達していく感覚があり、「気づけば操作に没頭していた」と語るユーザーも多い。ゲームとしての“挑戦の快感”を味わえる点も、FM-TOWNS版の魅力の一つだ。

技術的挑戦がユーザーの心を掴んだ

どちらの版にも共通する“良かったところ”は、技術的な挑戦そのものがプレイヤーの心を掴んだという点だ。 当時のパソコン市場では、FM-TOWNSとX68000はいずれも高価でマニア向けの機種だった。 そのため、購入者の多くはハードの性能を引き出すソフトを求めており、『アフターバーナー』はまさにそれに応える作品だった。 FM-TOWNSは「マルチメディア時代の先駆け」を、X68000は「職人による技術美」をそれぞれ象徴しており、どちらも自機の存在価値を誇らしく示してくれた。

視覚・聴覚・体感の三位一体

本作の魅力を総括するなら、“見る・聴く・操る”の三要素が完璧に融合していた点に尽きる。 プレイヤーの前に広がる空の景色、耳を包む熱い旋律、手に伝わる振動と緊張感――それらが一体となって、まるで映画のワンシーンを操作しているような感覚を与えてくれる。 アーケード版の派手な体感筐体がなくても、プレイヤーの想像力を刺激し、心を高揚させる。それこそが、1989年という時代における『アフターバーナー』の最大の功績だろう。

■■■■ 悪かったところ

アーケード版の再現には届かなかった“体感の壁”

『アフターバーナー』のパソコン移植版がどれほど技術的に挑戦的であっても、アーケード版のように筐体そのものが動く「体感システム」を完全に再現することはできなかった。 アーケード版では座席が大きく左右に傾き、加速と減速のタイミングで身体が振られる。その動きと音の連動こそが“アフターバーナーの真髄”だったとも言える。 FM-TOWNS版やX68000版では、画面の動きと音の表現でその感覚を補おうとしたが、どうしても「見る体験」に留まってしまう。特にFM-TOWNS版ではフレームレートの低さが動きの滑らかさを損ない、まるで高精細な静止画が断続的に切り替わるように見える場面もあった。 多くのプレイヤーが「確かにすごい移植だが、筐体で感じた“風圧”までは届かない」と語っている。まさに、当時の技術が到達できなかった“最後の壁”だった。

FM-TOWNS版の操作制限と遊びづらさ

FM-TOWNS版最大の弱点は、ジョイパッド設計による操作制限にあった。 加速時には上下、減速時には左右しか入力できないという仕様は、開発段階での設計上の問題とされており、プレイヤーの多くが戸惑った。特に敵弾を避けながら加速しようとすると、思うように機体が動かず、結果的に被弾するケースが多発。 ボーナスステージではこの制限が顕著で、両側の岩壁に挟まれる地形での回避が非常に難しい。 「操作が意地悪すぎる」「何度やっても同じところで墜落する」という声が当時の雑誌にも掲載されていた。 また、FM-TOWNSの標準ジョイパッドはストロークが浅く、方向入力の感触が曖昧で、緊迫した場面で誤操作を誘発しやすかった。後に改良版パッドが発売されたが、ユーザーの間では「最初期版でクリアした人は本当にすごい」と語り草になったほどである。

グラフィックの“静止画美人”問題

どちらのバージョンにも共通する問題として、スクリーンショットでは美しいが実際の動作で粗が目立つという点があった。 FM-TOWNS版は同時発色数が多く、停止画ではアーケード並みに見える。しかし実際にプレイすると、拡大縮小パターンが少ないため遠近感が薄く、敵機が“紙芝居のように動く”印象を受けた。 X68000版も軽快さを重視したため、地上オブジェクトが大幅に簡略化され、背景が平面的に見えることがあった。特にボーナスステージの崖などは、立体感が乏しく「地面を滑っているように見える」という意見も寄せられた。 それでも当時の技術水準を考えれば十分に健闘していたが、「動きのリアリティ」を求めるユーザーにとっては少し物足りなさが残った。

FM-TOWNS版の処理速度とガクつき

FM-TOWNSはCD-ROM搭載による読み込みの遅さが課題となり、シーン遷移時にロード時間が長く感じられることがあった。 また、敵機や背景オブジェクトが多いステージでは処理落ちが発生し、画面がコマ送り状態になることもあった。特に爆発エフェクトが重なる場面では、BGMと映像の同期がずれることがあり、没入感を削がれる要因になっていた。 FM-TOWNSは静止画では非常に優秀だが、当時のハードウェア構成では“動きながら描く”ことに弱点があり、それがシューティングというジャンルでは致命的に働いてしまった。 この問題はユーザーの間でも議論の的になり、「CD音源を聴くゲーム」「アニメーションを眺める作品」と揶揄されることもあった。

X68000版のグラフィック簡略化と表現の割り切り

X68000版は処理速度を優先するあまり、グラフィック面ではかなりの妥協が見られる。 背景の山や地表オブジェクトが簡略化され、アーケード版のような“奥行きのある地形”が感じにくい。 また、ミサイルの白煙をメッシュ状にする処理は軽量化の工夫だったが、結果として「安っぽく見える」と感じるユーザーもいた。特に空中戦で複数の煙が重なったとき、ドットが透けて見える現象が起き、没入感をやや損ねていた。 開発者の松島徹氏は「処理速度を維持するための最適化」と説明していたが、当時のレビューでは「スピードは素晴らしいが絵が寂しい」と両刃の評価を受けている。

難易度バランスの極端さ

本作はアーケード版を基にしているため、敵弾の速度や出現頻度が高く、初心者にはかなり厳しい設計となっていた。 FM-TOWNS版は無制限コンティニューで救済されているが、同じステージを何度も繰り返すうちに飽きてしまうという声もあった。 X68000版では、操作精度が高いぶん難易度がさらに上昇。敵の弾速が早く、ステージ構成を完全に記憶しなければクリアが難しい。プレイヤーの間では「練習すればするほど上達する反面、心が折れるゲーム」と評されることもあった。 中盤以降の空中給油ステージでは、背景が省略されて距離感が掴みにくく、給油アームを合わせるのに苦戦するという報告も多い。

BGMアレンジの賛否

FM-TOWNS版のBGMはCD音源による豪華なアレンジだったが、原曲の持つ“疾走感”がやや失われたと感じるファンもいた。 特に「AFTER BURNER」のメロディラインにボーカル風のパートを加えたアレンジは、一部で「ムードが違う」「落ち着きすぎて戦闘に合わない」と評された。 また、アレンジのみ収録でアーケード版のオリジナル音源が含まれていなかったことも残念がられた点だ。 逆にX68000版は忠実であるがゆえに「音が地味」「派手さがない」との意見もあり、どちらの機種も“完璧な音楽体験”とはいかなかった。

価格の高さとハード依存

FM-TOWNSもX68000も、当時の一般的なパソコンより高価な機種だった。 そのため、『アフターバーナー』を遊ぶためにはハード本体だけで数十万円、さらに専用コントローラーやメモリ拡張まで考えると、学生にとっては手が届かない存在だった。 「憧れのゲームではあるが、自分では遊べない」という声が雑誌の読者投稿欄に多く寄せられ、いわば“所有することがステータス”になっていた。 こうしたハードルの高さは、ゲームそのものの評価を超えて“遠い存在”という印象を残した点で、商業的な弱点でもあった。

時代の転換期に埋もれた影

1989年という年は、PCエンジンやメガドライブといった家庭用機が台頭し、ゲームの主戦場が徐々にコンシューマへ移行しつつあった時期である。 そのため、FM-TOWNS版やX68000版のような“高性能パソコン移植”は一部のマニア向けに留まり、広い層には浸透しなかった。 「すごいゲームだが、遊べる人が限られていた」――これは本作の大きな損失でもある。もしこのクオリティがより普及した家庭機で出ていれば、歴史的な名作として語り継がれていたかもしれない。

それでも愛された理由

こうした欠点を抱えながらも、『アフターバーナー』は多くのユーザーにとって忘れがたい存在だった。 なぜなら、弱点の多くは“技術の限界に挑んだ結果”であり、その不完全さこそが作品の魅力にもなっていたからだ。 プレイヤーたちはフレーム落ちの中で敵を撃墜し、ぎこちない旋回を繰り返しながら、それでも自分の手で空を駆ける感覚を楽しんだ。 だからこそ今も、「完璧ではなかったが、心を動かした」と語る人が後を絶たない。

[game-6]■ 好きなキャラクター

キャラクター性の希薄な作品に宿る“プレイヤー自身”という主人公

『アフターバーナー』は他のアクションゲームやRPGのように、物語を進行させる明確な登場人物や会話劇を持たない。 しかし、それにもかかわらず多くのプレイヤーが“好きなキャラクター”を語るとき、真っ先に挙げるのは自分自身が操る戦闘機のパイロットである。 この無名のパイロットこそが、本作最大のキャラクター性を体現していた。 彼には名前も顔も与えられない。だが、F-14トムキャットXXのコックピットに座り、怒涛の敵編隊を突き抜けるその瞬間、プレイヤー自身がその存在と一体化していく。 つまり『アフターバーナー』における“キャラクター”とは、物語上の人物ではなく、「プレイヤーの投影」そのものであり、この構造が後のフライトアクションゲームに影響を与えた。

F-14トムキャットXX――主人公そのものとしての戦闘機

多くのファンが愛してやまないのが、主人公機であるF-14トムキャットXX(ダブルエックス)だ。 現実世界のF-14トムキャットをベースに、未来的なディテールを加えたデザインは、1980年代後半の“ハイテク戦闘機ブーム”の象徴である。 その双発ジェットエンジンの咆哮、翼を広げて旋回する姿、そしてミサイルを放った瞬間の光跡――どれもがキャラクター性を持っていた。 アーケード版では筐体の動きがまさにF-14の魂を宿していたが、パソコン版でもその存在感は健在だった。FM-TOWNS版では光沢感のある塗装表現、X68000版では滑らかな挙動が強調され、どちらも“機体そのものが生きているように見える”と評された。

F-14という実在機をベースにしたことも、プレイヤーの感情移入を深める要因だった。

映画『トップガン』の影響で世界的に人気が高まっていたF-14は、まさに“空のヒーロー”。

その機体を自ら操縦できるという体験は、当時の少年たちにとって夢そのものだった。

結果として『アフターバーナー』は、パイロットという職業に憧れる世代を数多く生み出し、戦闘機へのロマンを形にした作品として語り継がれている。

敵機たち――恐怖と美しさを兼ね備えたライバル的存在

『アフターバーナー』に登場する敵機には、名前こそ与えられていないものの、それぞれが印象的な“性格”を持っている。 序盤の量産型戦闘機は無機質でありながら、群れを成して襲いかかることで生物のような動きを見せる。 中盤に登場する高速旋回機は、常にプレイヤーの背後を取ろうとし、まるで意志を持つハンターのように感じられる。 終盤の大型戦闘機や地上迎撃砲は、圧倒的な火力と存在感でステージ全体を支配するボスキャラ的役割を果たす。 とくにFM-TOWNS版では色彩が豊かで、敵の形状や爆発時の光の表現が美しく、倒すことに“快楽”を覚えるほどの視覚的魅力があった。

一方、X68000版の敵は無機質で、より冷徹な印象を与える。

動作の滑らかさがリアリティを強調し、敵機が画面端から侵入してくる瞬間には「AIに追い詰められている」ような緊張が走る。

これらの“名もなき敵”たちは、単なる障害ではなく、プレイヤーの技量を映す鏡であり、戦場のライバルとして愛されてきた。

給油機・母艦――戦場の静寂を象徴する存在

戦闘の合間に登場する空中給油機や航空母艦も、多くのファンにとって印象深い“キャラクター”だ。 戦闘が続く中で唯一、敵意を持たない存在としてプレイヤーを迎えるこれらの機体は、一時の安堵を与えてくれる。 給油シーンでは、戦闘音が消え、静かにBGMが流れる。その一瞬の静寂が、次の戦いへの緊張をより際立たせる。 X68000版では、この場面の距離感が非常に繊細に描かれ、給油ノズルがわずかに揺れる描写がプレイヤーの集中を試す。 FM-TOWNS版では背景の雲が柔らかく描かれ、まるで夢の中の出来事のように幻想的だった。 こうした“休息のキャラクター”が存在することで、作品全体に緩急が生まれている。

ミサイル・爆発――人格を持つかのような演出

この作品においては、武器すらも“キャラクター”として語られることがある。 ミサイル発射時の煙の軌跡、敵に命中した瞬間の火球、そしてバルカン砲の閃光。 これらの要素が単なるエフェクトではなく、戦闘の“感情”を表す演出として機能していた。 FM-TOWNS版のCD音源による爆発音は低音が効いており、敵を撃墜した瞬間に「勝った」と実感できる快音だった。 X68000版では、煙のメッシュ処理が逆に独特の“粒子感”を生み出し、爆発が空間に広がるような印象を与える。 プレイヤーたちは「ミサイルの煙が命の軌跡のようだ」と表現し、無機質な戦場の中に詩的な美しさを見出していた。

プレイヤー自身が物語を紡ぐ世界

『アフターバーナー』の魅力は、物語が描かれないからこそ、プレイヤーが自分の物語を投影できる余白がある点だ。 戦闘機を操縦する手の感触、敵を撃墜した瞬間の緊張、燃え上がる空の向こうに見える帰還の母艦――それらはプレイヤーの想像によって補われる。 だからこそ、ファンの間では“自分だけのアフターバーナー”が存在する。 ある人はスピードそのものに陶酔し、ある人は爆音と光の洪水に感動し、またある人は無機質な敵を相手に孤独な戦いを感じ取る。 キャラクターが描かれていないことが逆にプレイヤーの想像力を刺激し、各自が異なる“主人公像”を持つ――それが本作最大のキャラクター性である。

後の作品に受け継がれた“無名のヒーロー”像

この“無名パイロット”という主人公像は、後のフライトアクションにも強い影響を与えた。 『エースコンバット』シリーズや『エアロダンシング』といった作品が描く「名前のないエース」は、まさに『アフターバーナー』の精神的後継者だ。 また、機体そのものをキャラクター化するという手法は、のちのメカアクションゲームやSFアニメにも波及し、「機械に魂を感じる表現」の原点とされている。

戦闘機=キャラクターという美学

『アフターバーナー』の世界では、戦闘機が人間の代わりに感情を表現している。 プレイヤーが傾けるスティックの動き一つで、機体は怒り、焦り、誇り、そして勝利を示す。 その意味で、本作に登場する“キャラクター”とは、コックピットに座る者すべて――つまりプレイヤーの心の中にいる。 派手なストーリーも台詞もないのに、多くの人が“好きなキャラクター”を語れるのは、その象徴が自分自身だからだ。

[game-7]●対応パソコンによる違いなど

FM-TOWNSとX68000――1989年の双璧

1989年に『アフターバーナー』が発売されたとき、日本のPC業界はまさに「高性能化競争」の真っただ中にあった。 その中で、富士通のFM-TOWNSとシャープのX68000は、どちらも“ハイエンド・ホビーパソコン”として名を馳せていた。 どちらも16ビットCPUを搭載し、アーケードゲームを自宅で楽しむことを強く意識していたが、その設計思想は対照的だった。 FM-TOWNSは「マルチメディア性」を重視し、映像や音楽といった総合的なエンターテインメントを志向。 一方のX68000は「純粋な演算性能と描画能力」を追求し、アーケードの技術者にも愛される“開発者向けマシン”でもあった。 同じ『アフターバーナー』というタイトルでも、この2機種の方向性の違いはプレイ感に明確に現れている。

FM-TOWNS版――音と色で魅せる“映像派”

FM-TOWNS版『アフターバーナー』は、CD-ROM搭載の強みを最大限に活かした作品だった。 ゲーム内BGMはすべてCD-DA音源で収録され、当時としては異例の高音質を実現。 アーケード版をそのまま録音したようなリアルな音ではなく、アレンジされた豪華なサウンドで、プレイヤーを映画的な世界に引き込む。 画面構成も明るく、色彩豊かで、雲や空のグラデーションが美しい。静止画ではまるで雑誌のグラビアのような輝きを放つ。

ただし、華やかさの裏で、動作の滑らかさに課題を抱えていた。FM-TOWNSはハードウェア的なスプライト処理機構を持たず、背景の拡大縮小はソフトウェア的に実行されていたため、描画速度が追いつかない場面がある。

その結果、スピード感を再現しきれず、アーケード版に比べると動きがややぎこちない。

プレイヤーの間では「止め絵はアーケード並み」「動かすと急に軽くなる」という評価が定番となった。

とはいえ、BGMと効果音の迫力は他機種を圧倒しており、ゲームを“聴く”楽しさが際立っていた。

X68000版――処理速度と操作感で勝負する“実力派”

X68000版『アフターバーナー』は、電波新聞社が手掛けた本格移植として知られている。 FM-TOWNS版が「見た目の美しさ」を売りにしていたのに対し、こちらはスピードと操作レスポンスの忠実再現に全力を注いだ。 画面解像度こそTOWNS版とほぼ同等だが、スプライト処理が軽快で、動作のなめらかさは当時のPC移植の中でもトップクラス。 敵機の旋回やミサイル発射のタイミングが正確で、アーケード版を知るプレイヤーが「これは本物に近い」と認めるほどだった。

一方、処理速度を確保するため、背景やエフェクトを大胆に簡略化。地上物は省略され、ミサイルの煙もメッシュ状に処理されている。

この割り切りが賛否を呼び、「スピードは完璧だが、絵が寂しい」という意見が多く見られた。

しかし、マウスとキーボードの併用によるアナログ的な操作感や、周辺機器「サイバースティック」「XE-1AJ」への対応は他にない魅力だった。

つまりX68000版は、見た目よりも“操る感覚”を重視する玄人好みの設計だったのである。

音響の方向性の違い

音の表現に関しても、両機は対照的だった。 FM-TOWNS版はCD音源で、広がりと臨場感を優先。BGMの旋律を聴かせるタイプのアレンジで、ステージ間の切り替えもフェードイン/フェードアウトが丁寧に処理されている。 それに対しX68000版はFM音源チップによる硬質なサウンドで、より機械的・ストイックな印象を与える。 この違いは単に音質だけでなく、作品の雰囲気にも影響を与えていた。TOWNS版が“映画的な戦争”、X68k版が“実戦的なドッグファイト”――そんな印象を受ける人も多かった。

また、TOWNS版では一部のプレイヤーが「CDプレイヤーでBGMを直接再生して聴く」という楽しみ方をしていたほど、音楽単体での完成度が高かった。

一方で、X68000版のプレイヤーは「操作音と敵機の爆発音の混ざり方が心地いい」と語ることが多く、より“プレイと一体化した音”として評価されていた。

操作系統と入力デバイスの違い

FM-TOWNS版の操作はジョイパッド中心で、初心者でも簡単に扱える設計だったが、十字キーの制約により精密な操作が難しいという欠点があった。 加速と減速で入力方向が変わる独自仕様は、慣れないうちは誤操作の原因となった。 一方、X68000版は高度なアナログ入力に対応しており、マウス・キーボード併用または専用スティック使用でアーケード感覚を再現。 慣れるまでのハードルは高いが、習熟したプレイヤーには最高の手応えを与えた。

こうした操作性の違いは、プレイ層の違いにもつながった。

FM-TOWNS版は「ライトユーザー向け」、X68000版は「マニア・上級者向け」と位置づけられ、同じタイトルでありながらファン層がほとんど被らなかったのも興味深い点である。

グラフィックと演出の差

グラフィックに関しては、FM-TOWNS版の方が色数が多く、鮮やかな画面を描けた。 特に爆発のオレンジや空の青の階調が豊かで、まるで油絵のような柔らかい発色だった。 一方でX68000版は発色数こそ控えめだが、フレームレートが高く、敵機の動きが自然で、戦闘時のテンポが非常に良い。 この「色彩重視 vs 動作重視」の構図が、2つの版の印象を決定づけている。

演出面では、FM-TOWNS版がBGMを盛り上げることで映画的な緊張感を演出し、X68000版は操作によるスピードの変化でプレイヤーの体感を刺激する。

どちらも“体感型ゲーム”を家庭で再現するという目的を持ちながら、異なる道筋を選んだ結果といえる。

プレイヤーの評価の分岐

リリース当時、ゲーム雑誌や同人誌では「TOWNS派」と「X68k派」の論争が起きた。 TOWNS派は「音と映像の美しさ」「初心者にも優しい設計」を称賛し、 X68k派は「操作精度」「反応速度」「職人気質の移植度」を誇った。 いずれも優劣というより、プレイヤーの嗜好がはっきり分かれる結果となった。 後年になっても、「聴くならTOWNS、遊ぶならX68k」という言葉はよく使われている。

共通して評価された点と両者の意義

両機に共通していたのは、「アーケード版を本気で再現しようとした姿勢」だ。 当時のパソコン移植の多くは簡略化や別仕様化が常だったが、『アフターバーナー』はそれを許さず、どちらも“限界への挑戦”として作られた。 そのため、ユーザーは単なる遊びではなく、「自分のPCの性能を試す」意味でも本作を起動した。 実際、ハード雑誌のベンチマークでも『アフターバーナー』は“性能比較の基準ソフト”として使われていた。

FM-TOWNSとX68000――この2つの移植が存在したこと自体が、日本のPC文化の成熟を象徴していた。

異なる個性を持ちながらも、どちらもアーケードゲームへのリスペクトを貫いた結果、今なお語り継がれる伝説となっている。

●同時期に発売されたゲームなど

1989年――日本のPCゲームが“アーケードを超えようとした年”

『アフターバーナー』がFM-TOWNSやX68000に登場した1989年は、日本のパソコンゲーム史の中でも重要な転換点だった。 この年、PCゲームは単なる移植やシミュレーションの枠を超え、音楽・グラフィック・操作感など総合的なエンターテインメントへと進化を遂げようとしていた。 CD-ROM、アナログジョイスティック、FM音源ボード――それら新技術の導入が相次ぎ、ハードメーカーとソフトハウスが“どこまでアーケードに迫れるか”を競っていた時期でもある。 ここでは『アフターバーナー』と同時期に登場し、同じ空気を共有した代表的な10作品を紹介しよう。

★『グラディウスII GOFERの野望』(コナミ/1989年/価格:8,800円)

当時のコナミが誇る名作シューティングのPC移植版。 X68000版はアーケード版の完全移植と呼ばれ、滑らかなスクロール、BGMの再現度、演出の正確さでファンを唸らせた。 『アフターバーナー』が“体感型の空戦”を再現したのに対し、『グラディウスII』は“緻密な空間戦”を突き詰めた存在といえる。 両作を比較する記事も多く、「疾走感のアフターバーナー」「構築美のグラディウスII」として語られることが多かった。

★『サンダーフォースII MD』(テクノソフト/1989年/価格:7,800円)

メガドライブ版が有名だが、PC版『サンダーフォースII』も高評価を得た。 縦横両スクロールを組み合わせた多層構造のステージ設計は、同時期の『アフターバーナー』とは対照的で、プレイヤーに“探る楽しさ”を与えた。 X68000ユーザーの中には、「アフターバーナーの速度とサンダーフォースの戦略性、どちらが上か」を語り合うファンも多かったという。

★『ウイングス』(アスキー/1989年/価格:9,800円)

第一次世界大戦の空戦をテーマにした3Dフライトシミュレーター。 『アフターバーナー』がスピードを前面に押し出したのに対し、『ウイングス』は重厚な操作感と戦術的な戦闘を重視していた。 当時のレビューでは「リアルさならウイングス、爽快感ならアフターバーナー」と対比され、両者は“リアル派と体感派”の代表格として並び称された。

★『スペースハリアーII』(セガ/1988年末~1989年初頭/価格:7,800円)

『アフターバーナー』の前身とも言える“体感3Dアクション”の名作。 X68000移植版は滑らかなスプライト処理で高く評価され、同じくセガAM2研制作の『アフターバーナー』との比較は避けて通れない。 「空のアフターバーナー、地のスペースハリアー」という言葉が生まれるほど、両作は体感ゲーム文化を象徴していた。

★『ゼビウス ファードラウト伝説』(ナムコ/1989年/価格:8,800円)

名作『ゼビウス』のリメイク的存在であり、FM-TOWNSで発売されたことでも話題を呼んだ。 CD-ROMを活かしたBGMとデモ演出が話題となり、『アフターバーナー』のFM-TOWNS版と並んで“音楽と映像の融合”を追求した作品とされる。 この2作が「TOWNSの実力を見せつけた双璧」と呼ばれたことは有名だ。

★『リッジア』(クリスタルソフト/1989年/価格:8,800円)

ファンタジー要素を持つ3Dフライトシューティングで、光の表現や視点の自由度が高かった。 『アフターバーナー』のようなミサイルロックオンシステムを取り入れつつ、敵を魔法陣で捕らえるなど、世界観の融合が特徴。 プレイヤーの間では「空を舞うという体験をゲーム化した作品」として評価され、精神的な後継作と見なされていた。

★『ハイドライド3』(T&Eソフト/1989年/価格:9,800円)

アクションRPGの人気シリーズだが、同年の『ハイドライド3』はFM音源の重厚なBGMと滑らかな操作性で注目を集めた。 FM-TOWNS版『アフターバーナー』の音楽的表現と比較され、「T&Eソフトの音の使い方はセガに匹敵する」と評されたこともある。 1989年のPCゲームは“音楽戦争”とも呼ばれ、サウンドのクオリティがゲームの価値を左右していた。

★『ナイトストライカー』(タイトー/1989年/価格:8,800円)

3D視点で進むドライブシューティング。 夜の都市を駆け抜ける演出と透明感のあるBGMが高く評価され、「セガのアフターバーナーに対抗するタイトーの回答」として注目された。 X68000版は処理速度が高く、プレイヤーの間では「アフターバーナーの空に対して、ナイトストライカーの街」と対比された。

★『ドラゴンスレイヤー英雄伝説』(日本ファルコム/1989年/価格:9,800円)

PCゲーム史に残る名作RPGだが、この年に登場した英雄伝説は物語性と音楽演出で革命を起こした。 『アフターバーナー』が体感的な没入を追求したのに対し、こちらは“感情的な没入”を極めたタイトル。 ジャンルは違えど、どちらもプレイヤーに“画面の向こう側に世界がある”と信じさせた作品だった。

★『ファイヤーホーク』(テクノソフト/1989年/価格:7,800円)

リアルタイム戦略要素を含むヘリコプターアクション。 縦スクロールの中で基地を攻撃・救出する要素があり、速度よりも緊張感を重視していた。 『アフターバーナー』の爽快さとは正反対の方向性ながら、「空を支配する感覚」という共通テーマを持っていた。 この頃、空戦・空中戦を題材にするゲームが増えたのは、まさに『アフターバーナー』の影響があったからだ。

1989年前後の“空とスピード”文化

これらの作品群を眺めると、1989年という年は「スピード」と「臨場感」を求める時代だったことがわかる。 『アフターバーナー』はその象徴であり、他の作品が“システムや物語”で表現したのに対し、本作は純粋な感覚そのものを体験させた。 だからこそ、当時の雑誌では「アフターバーナー以降、ゲームの空は変わった」と評された。

ハードを超えて残った影響

1990年代以降、CD-ROMや3Dポリゴン技術の普及によって“空を飛ぶ”体験は一般的になったが、その出発点として語られるのは今も1989年の『アフターバーナー』である。 FM-TOWNS版の音楽性、X68000版の操作性、そしてそれを支えた当時のハードウェア文化。 同時期の名作たちと共に、この作品は“アーケードを家庭に持ち帰る”という夢を現実にした。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【中古】北米版 海外版 PSP After Burner Black Falcon アフターバーナー ブラック ファルコン

評価 4

評価 4