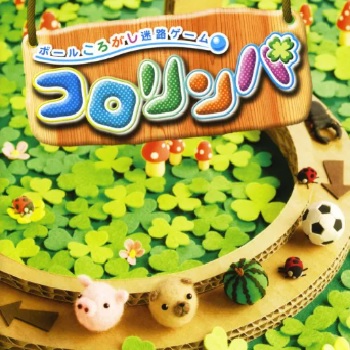

【中古】 コロリンパ2 アンソニーと金色ひまわりのタネ/Wii

【発売】:ハドソン

【開発】:ハドソン

【発売日】:2006年12月2日

【ジャンル】:テーブルゲーム

■ 概要

ハドソンが送り出した新世代パズルアクション

2006年12月2日、家庭用ゲーム機の歴史に新たな旋風を巻き起こした任天堂の「Wii」が日本で発売された。そのローンチラインナップのひとつとして登場したのが、ハドソン開発の『コロリンパ』である。当時、ゲーム業界は「次世代機戦争」と呼ばれる激動期に突入しており、ソニーのプレイステーション3、マイクロソフトのXbox 360、そして任天堂のWiiが三つ巴で競い合う状況だった。中でもWiiは、最新のグラフィック性能を追求する路線とは一線を画し、「操作の直感性」と「家族みんなで遊べる楽しさ」に焦点を当てていた。その思想を具現化した作品こそ『コロリンパ』であり、ハドソンは自社のノウハウを活かしてWiiの特性を最大限に引き出そうと試みたのである。

シンプルで奥深いゲームルール

本作のルールは驚くほど単純だ。プレイヤーは「ボール」を転がしてゴールへ導く。ただそれだけである。しかし、その過程には工夫が満ちている。Wiiリモコンを水平に構え、手首を軽く傾けるとステージ全体が傾き、重力に従ってボールが転がり出す。道中には狭い通路、螺旋状の坂道、揺れる橋、回転する足場などが配置されており、ほんの少しの操作の差が「成功」と「転落」を分ける。初心者にとっては緊張感を伴う一歩一歩だが、慣れたプレイヤーにとってはスピードランを意識した精密操作の楽しみへと変わっていく。単純明快でありながら奥深い、この二面性が『コロリンパ』の真骨頂だ。

20種類以上の「たま」と挙動の違い

『コロリンパ』を単なる迷路ゲームにとどめなかったのが、多彩な「たま」の存在である。ゲーム内では20種類以上のボールを選択可能で、見た目だけでなく挙動そのものが変化する。例えば、ガラスのような透明なボールは転がるスピードが速い代わりにブレーキが効きにくく、慎重さが求められる。一方、木製のボールは摩擦が大きくスピードは遅いが安定して止まりやすい。さらに変わり種として、動物を模したボールやギミックを持ったボールも存在し、ユーモラスさも演出されていた。ステージに合わせて最適なボールを選ぶことがクリアの近道となり、プレイヤーは「どのボールを使うか」という戦略的判断を迫られる。

二人協力プレイの新しい体験

Wii本体の特徴であるヌンチャクを利用すれば、2人同時プレイも可能だった。リモコンとヌンチャク双方のモーションセンサーを活用し、二人が協力してステージを操作するという設計である。これは一人で黙々と攻略するのとは異なり、声を掛け合いながら息を合わせる必要があった。片方がわずかに操作を誤ればボールが転落してしまうため、プレイヤー同士の緊張感や一体感が強まり、リビングルームに笑い声や叫び声が響く光景が自然に生まれた。家族や友人と気軽に盛り上がれる点は、まさにWiiが掲げた「みんなで遊ぶ」というコンセプトを象徴していた。

音楽に隠されたハドソンの遊び心

サウンド面でも見逃せない工夫がある。『コロリンパ』では通常のBGMに加えて、条件を満たすことで隠し楽曲が流れる。その中には『スターソルジャー』や『ボンバーマン』といったハドソン往年の名作シリーズのアレンジが収録されていた。これにより、ただのパズルゲーム以上の価値を付加し、長年のゲームファンに「懐かしさ」と「発見の喜び」を提供している。単純な遊びに彩りを添える演出として、当時のユーザーからは「意外性が面白い」と好評を博した。

ステージデザインとプレイフィール

ステージは単なる直線コースではなく、プレイヤーの緻密な操作を要求するように設計されていた。狭い通路や複雑な構造物はもちろん、空中に浮かぶ足場をジャンプ台で渡る場面などもあり、緊張感と爽快感が同居していた。また、クリアタイムが記録されるため、ただゴールするだけでなく「どれだけ速くゴールできるか」を追求する遊び方も生まれた。結果的に、繰り返し遊びたくなる中毒性を備え、プレイヤーは自然とタイム短縮に挑戦し続けるようになった。

当時のゲーム市場における意義

2006年当時、Wiiは「誰でも楽しめる」をスローガンに掲げていたが、その中で『コロリンパ』は「直感的操作」の良さを示すサンプル的役割を果たしていた。『Wii Sports』がスポーツ体験を、そして『はじめてのWii』が基本的な操作説明を担ったのに対し、『コロリンパ』は「シンプルなルールで奥深く遊べる」ことを体現していたのである。そのため、ゲームに馴染みの薄い層がWiiに触れるきっかけになっただけでなく、コアゲーマーにとっても「やり込み甲斐のあるタイトル」として受け入れられた。

幅広いユーザー層に届いた理由

『コロリンパ』は、子どもから大人まで幅広い年齢層が楽しめる設計がなされていた。操作が単純であるためゲーム初心者でもとっつきやすく、同時に物理的な挙動を極めるやり込み要素もあるため上級者にも満足感を与えた。また、ボールの見た目がユーモラスで可愛らしいため、女性やカジュアルゲーマーからも好意的に受け入れられた点も見逃せない。家族団らんやパーティーゲームとしても適しており、リビングで盛り上がるための一本として選ばれることが多かった。

ゲーム史に残る「わかりやすさ」

今日に至るまで、『コロリンパ』はグラフィックや派手な演出で語られることは少ない。しかし「Wiiリモコンを傾けるだけで遊べる」というシンプルさは、Wii時代を象徴する直感的操作の魅力を凝縮したものとして評価され続けている。技術的な革新やブランド力ではなく、「誰でも理解できる遊び」を提示した点で、ゲーム史に確かな存在感を残したタイトルといえる。

■■■■ ゲームの魅力とは?

直感的な操作が生み出す没入感

『コロリンパ』最大の魅力は、やはりWiiリモコンを傾けるだけというシンプルな操作にある。従来のゲームのように複雑なボタン入力を覚える必要がなく、手首の動きがそのままステージの傾きに反映されるため、自分が直接ボールを操っているかのような没入感が得られる。ほんの数度の角度の違いが結果に直結する緊張感は、画面越しにステージの重力を実際に感じ取っているかのようで、プレイヤーは知らず知らずのうちに体を傾けてしまうことすらあった。これは「体感ゲーム」というWiiのコンセプトを如実に示す体験であり、誰もが直感的に理解できる“遊びの楽しさ”を再発見させてくれるものだった。

シンプルさと奥深さの両立

「ボールをゴールに導く」という目的自体は誰にでもわかるが、実際にプレイするとステージの難易度は決して侮れない。序盤は直線的な道を慎重に進めばクリアできるが、中盤以降は複雑な構造が次々と登場する。足場が細くなるだけでなく、坂道を駆け上がった勢いで飛び移らなければならないジャンプ台や、回転床をタイミング良く突破する仕掛けなど、物理法則を活用したトリッキーな仕組みが多数盛り込まれていた。これにより、初心者でも楽しめる一方で、熟練者は「どこまで速く、正確にゴールできるか」という挑戦欲をかき立てられる。簡単に遊べるのに極めようとすると奥が深い──このバランスこそが『コロリンパ』の大きな魅力だった。

多彩な「たま」が生み出す遊びの幅

20種類以上に及ぶボールの存在は、本作に多彩な遊び方を与えている。それぞれに質感や摩擦、重さが設定されており、見た目の違いがそのまま挙動の個性へとつながっている。氷のように滑りやすいもの、加速が強いもの、逆に安定性重視のものなど、選ぶボール次第で同じステージでも攻略感覚が大きく変わる。たとえばスピードが出やすいボールでタイムアタックを狙うか、安定性の高いボールで確実にクリアするか──プレイヤーの性格や戦略が色濃く反映される。こうした「自分なりのスタイルで挑める」点がリプレイ性を高めていた。

ステージクリアだけでない挑戦要素

ゴールに辿り着くだけでも達成感は大きいが、本作は「タイムアタック」「アイテム収集」といった要素も組み込まれている。コース上に配置された宝石のようなアイテムをすべて集めながらゴールすると、追加の報酬が得られる仕組みがあり、ただクリアするだけでは満足できなくなる。また、クリアタイムを短縮するためにボールを勢いよく転がしてショートカットを狙うなど、スリリングなプレイを自ら創り出す楽しみ方も広まった。この「自分なりの遊びを見つける余地」が、長期的に遊ばれ続ける理由のひとつだった。

二人同時プレイが生む新鮮な体験

ヌンチャクを用いた二人協力プレイは、本作の隠れた魅力といえる。ひとりでは正確な操作に集中できても、二人で同じボールを操るとなると途端に難易度が跳ね上がる。わずかな傾きのズレが衝突や転落につながり、プレイヤー同士で「もっと右!」「傾けすぎ!」と声を掛け合うやり取りが自然と生まれる。真剣勝負の緊張感の中で笑いが絶えず、協力しながらも失敗に大笑いする──そんな体験は家族や友人同士の時間を盛り上げ、パーティーゲームとしての価値を高めていた。

音楽と隠し要素によるプラスアルファの魅力

BGMもまたプレイヤーを楽しませる重要な要素だった。明るく軽快な曲調がステージに緊張感と爽快感を与えるだけでなく、特定の条件を満たすと流れる隠し曲には『スターソルジャー』や『ボンバーマン』といった名作アレンジが含まれていた。こうした遊び心は「気づいたときの嬉しさ」を提供し、思わずニヤリとさせられるファンサービスとなっていた。ハドソンが長年積み上げてきたブランドの蓄積をさりげなく感じられる点も、ゲームファンにとっては大きな魅力だった。

ビジュアルデザインと世界観の心地よさ

『コロリンパ』のグラフィックは、決して派手ではない。しかし、カラフルでポップな色使いは視認性に優れ、誰でも安心してプレイに集中できるデザインだった。工場を模したステージ、自然をイメージしたコース、未来的な空間など多彩なロケーションが用意されており、それぞれに異なる雰囲気を楽しめる。過度にリアルさを追求しなかったことが逆に親しみやすさを生み、幅広い年齢層に受け入れられる一因となっていた。

リビングを盛り上げるパーティー性

本作は「ひとりで黙々と遊ぶ」よりも「みんなでワイワイ盛り上がる」ことに適した設計がなされていた。順番に挑戦してタイムを競ったり、二人プレイで協力したりと、遊び方はシンプルながら盛り上がりに直結する。Wii本体が家庭のリビングを舞台にすることを前提に設計されていたことを考えれば、『コロリンパ』がその思想に完全に合致していたのは明らかだ。テレビの前に集まり、笑い声が響く──その光景自体が「ゲームの魅力」となっていた。

「シンプルゆえに奥深い」作品の代表格

派手な演出や壮大なストーリーがなくても、遊びそのものの面白さで人を惹きつける。『コロリンパ』はまさにその好例であった。ルールは単純明快でありながら、操作の繊細さや戦略性、挑戦心をくすぐる仕掛けによって、何度も繰り返し遊びたくなる力を備えていた。その「わかりやすさ」と「奥深さ」の両立こそが、多くのプレイヤーに「これはWiiらしい」と強く印象づけた最大の魅力といえるだろう。

■■■■ ゲームの攻略など

攻略の基本は「傾きの加減」

『コロリンパ』の操作は単純明快だが、攻略を突き詰めると極めて奥が深い。最も大切なのは、リモコンを傾ける角度の加減である。ほんの数度の違いでボールのスピードや軌道が大きく変わるため、手首のコントロール精度が攻略の鍵を握る。序盤のステージでは大きく傾けてもクリアできるが、後半に進むほど「傾けすぎは即ミス」に直結する構造が増える。プレイヤーは「大きな動き」から「細やかな微調整」へと操作スタイルをシフトさせなければならない。

序盤のステージを制覇するコツ

最初の数ステージは、ゲームに慣れるためのチュートリアル的な役割を果たしている。道幅が広く、多少の誤操作があっても転落しにくい。そのため、ここでは「リモコンを傾ければボールが動く」という感覚を体に染み込ませることが重要だ。また、宝石アイテムを集める習慣を序盤からつけておくと、後半の収集プレイにも役立つ。序盤をスムーズに攻略できるようになれば、後半の難関コースにも落ち着いて挑める下地が整う。

中盤以降の難関ポイントと対策

中盤に入ると、道幅が急激に狭くなり、坂道やカーブが増えてくる。特に「連続カーブを一気に抜ける」場面では、焦らず小刻みにリモコンを動かすことが攻略のコツだ。ジャンプ台が登場するステージでは、加速のタイミングと傾ける角度が一致していないと簡単に転落してしまう。勢いをつけたい場面ではリモコンを少し強めに傾け、ジャンプ直前に角度を微調整して姿勢を整えると成功率が上がる。

また、回転床やシーソー状の足場が現れるステージでは、ボールの重心を意識して「真ん中を維持する」ことが重要だ。足場の端に寄りすぎると簡単に落下するため、常にバランス感覚を保つ必要がある。

後半ステージで求められる精密操作

終盤のステージでは、数センチ単位の誤差がクリアを阻むほど難易度が跳ね上がる。狭い通路の上で方向転換を迫られる場面や、急降下の後に即座にジャンプ台へ乗らなければならない箇所など、瞬時の判断と正確な操作が要求される。ここでは「傾けすぎない」「焦らない」という意識が不可欠で、むしろ小さな操作の積み重ねが成功への道となる。熟練者は、この難所をタイムアタックで最速突破するために何度もリトライし、操作精度を研ぎ澄ませていった。

「たま」の選択による戦略

攻略において重要な要素が「どのボールを使うか」という選択である。スピードが出やすいボールはタイム短縮には有効だが、制御が難しくミスのリスクも増える。逆に摩擦の大きいボールは安定感があり、難所の突破率が上がるが、タイムアタックには不向きだ。ステージごとに「安全第一で進むか」「リスクを負って速さを狙うか」を選択することが、攻略に奥行きを与えている。初心者は安定型のボールから始め、徐々にスピード型へ挑戦すると自然に上達できる。

アイテム収集と隠し要素

各ステージには宝石のようなアイテムが配置されており、これを集めながらクリアすると追加報酬や隠し要素が解放される。安全にゴールするだけなら無視しても良いが、完全攻略を目指すなら避けて通れない。特に足場の端やジャンプ直後の空中など、危険な位置に置かれたアイテムをどう回収するかはプレイヤーの腕の見せ所だ。これらをすべて回収していく過程で、自然と操作の精度やタイミング感覚が養われるため、やり込み要素としても非常に優秀だった。

タイムアタックでの上達法

本作にはクリアタイムが記録されるため、単なるクリアだけでなく「最速」を競う遊び方も存在する。タイムアタック攻略の基本は「無駄な傾き動作を減らすこと」である。ボールを止めて調整するのではなく、常に転がし続ける中でコースを微調整できるようになると、タイムは格段に縮まる。上級者はリスクを承知でジャンプ台を利用したショートカットを狙い、ステージデザインを逆手に取った攻略法を編み出した。こうした研究の積み重ねは、ネット掲示板や攻略サイトでも活発に共有され、コミュニティの盛り上がりを後押しした。

裏技的な楽しみ方

『コロリンパ』には公式には語られていない「遊びの裏技」も存在した。例えば、ボールをわざと勢いよく転がして通常では到達できない場所へ飛び移る、あるいは坂道で意図的にボールをバウンドさせてショートカットを行うといった方法だ。これらは失敗すれば即ゲームオーバーだが、成功すれば大幅なタイム短縮や新しいルート開拓につながった。こうした“遊び心ある抜け道”を探すこと自体が攻略の醍醐味となり、ただゴールを目指すだけでは味わえない自由度をプレイヤーに与えていた。

失敗とリトライを前提とした設計

『コロリンパ』の攻略で忘れてはならないのは、失敗を繰り返す前提で設計されているという点だ。転落してやり直すことは恥ずかしいことではなく、むしろ「成功するまで試行錯誤する」ことこそ本作の本質である。失敗するごとに学びがあり、次はもう少し長く耐えられるようになる。シンプルなゲームデザインだからこそ、リトライにストレスが少なく、挑戦を続けやすい。結果的に「あと一回」「今度こそ」と思いながら何度も遊んでしまう中毒性を生み出していた。

総合的な攻略観

攻略の鍵は「落ち着き」「戦略性」「練習量」の三要素に集約される。焦って大きく傾けすぎれば即転落、慎重すぎればタイムが伸びない。バランス感覚を養い、ステージごとに最適なボールを選択し、試行錯誤を繰り返す──このサイクルを自然に楽しめるようになったとき、プレイヤーは『コロリンパ』の攻略の本質を理解したと言えるだろう。

■■■■ 感想や評判

発売当時のプレイヤーの第一印象

2006年12月、Wiiのローンチと同時に発売された『コロリンパ』は、発売当初から「直感的でわかりやすい」と好意的な評価を受けた。多くのプレイヤーが「説明書を読まなくてもすぐに遊べる」と驚き、体験した瞬間にWiiリモコンの新鮮さを実感できた点が印象的だった。特に、従来のゲームに馴染みのない人たちが「すぐに理解できる」という感覚を味わったことは、Wiiというハードの方向性を象徴する出来事であり、本作の最大の功績でもあった。

ファミリー層からの支持

当時のゲーム雑誌や掲示板には、「子どもから大人まで一緒に遊べる」「祖父母と孫が一緒に笑って遊んでいた」といった声が寄せられていた。シンプルな操作とルールは世代を超えて共有でき、リビングで自然に盛り上がるという体験を多くの家庭に提供した。特に二人協力プレイは「難しいけれど面白い」と話題になり、家族団らんの一助となったという感想も数多く残されている。

ゲーマー層が感じたやり込み要素

一方で、コアゲーマーからも一定の支持を得た。タイムアタック要素や隠しアイテムの収集要素は、「単純だが奥深い」と評され、何度もプレイして自分の限界に挑む人が続出した。特にインターネット上では「最速タイムを競い合うコミュニティ」も生まれ、動画投稿サイトでは華麗な操作を披露するプレイヤーが注目を集めた。当時のプレイヤーが「一見ライト向けだが、極めると本格派」と語ったことは、このゲームの二面性をよく物語っている。

グラフィックに対する評価

グラフィックは当時の次世代機タイトルと比べるとシンプルで地味だとする意見もあった。PS3やXbox360のリアルな映像に比べれば、『コロリンパ』のビジュアルはカラフルで親しみやすい一方、技術的な迫力に欠けるという声もあった。しかし、多くのプレイヤーは「シンプルだからこそ見やすくて遊びやすい」と肯定的に受け止めた。特に子どもや初心者が混乱しない配色やデザインは高く評価され、派手さよりも実用性を重視したグラフィックとして受け入れられた。

サウンドに関する反応

音楽に関しては「軽快で楽しい」「耳に残りやすい」と好印象を持つ人が多かった。さらに、隠し曲として収録されていた『スターソルジャー』や『ボンバーマン』のアレンジBGMは、ハドソンファンにとって大きな驚きと喜びをもたらした。「単なるパズルゲームだと思ったら、過去作の要素が出てきて感動した」という声もあり、ファンサービスとしての評価は非常に高かった。

ゲームメディアでの評価

当時のゲーム雑誌では、総合評価として「万人向け」「短時間でも楽しめる」というコメントが多かった。ファミ通のレビューでは突出した高得点ではなかったが、「Wiiらしさを体感できる良作」と位置づけられていた。専門誌の批評でも「派手さはないが、直感的操作を試すには最適」「パーティーに1本あると盛り上がる」といった評価が目立った。つまり、ゲームメディアは『コロリンパ』を「大作ではないが光るものを持ったローンチタイトル」として扱っていた。

海外での反応

海外でも『コロリンパ』(英題:Kororinpa: Marble Mania)はリリースされ、一定の人気を獲得した。特に欧米のレビューサイトでは「操作がシンプルで子どもにも薦めやすい」と評価された一方、「ボリュームが少なめ」という指摘も見られた。家族向けゲームを重視したWiiのコンセプトは世界的に通じ、海外ユーザーからも「パーティーで遊ぶと盛り上がる」と好評を得た。欧州では「任天堂の哲学を理解するうえで理想的な入門ソフト」と紹介されることもあった。

良い評価と悪い評価の両面

全体的に肯定的な意見が多かったが、一方で「クリアまでのボリュームがやや少ない」「慣れると単調に感じる」といった不満も一定数存在した。特に長時間遊ぶより短時間のセッションに適した設計だったため、コアゲーマーの中には「もっとステージ数が欲しかった」と語る人もいた。とはいえ、価格帯やローンチタイトルとしての役割を考えると、こうした批判は致命的ではなく、多くの人が「値段相応に楽しめた」と納得していた。

口コミが広めた魅力

口コミでの広がりも本作の特徴だった。「友達の家で初めて遊んでハマった」「親戚が集まったときに盛り上がった」という体験談がネット上に数多く残っている。プレイヤー同士が「一度やってみろ、簡単だから」と薦め合うことで、地味ながらもじわじわと人気が広がった。派手な広告展開こそなかったが、こうした口コミ効果が息の長い人気につながったのだ。

続編や後継作への期待

プレイヤーの評判の中には「もっとステージを追加してほしい」「次回作ではオンライン対戦が欲しい」といった期待の声も寄せられていた。その結果、実際に後年『コロリンパ2(Marble Saga: Kororinpa)』が登場し、ステージ数や要素を拡充して発売された。この流れを見ても、初代『コロリンパ』が十分な支持を得ていたことは明らかである。

総合的な評判

総じて『コロリンパ』は「大ヒット作」ではなかったものの、発売当時のWii市場において確かな存在感を放ったタイトルであった。ゲームファンの間では「シンプルながらやり込み要素のある良作」、一般ユーザーにとっては「初めてでも楽しめる入門ゲーム」として、異なる層に違った魅力を与えていた。その結果、「派手ではないが忘れがたいローンチソフト」という評価が定着している。

■■■■ 良かったところ

直感的操作のわかりやすさ

『コロリンパ』に対して最も多く寄せられた称賛は、やはり「誰でもすぐ遊べる」という点だった。Wiiリモコンを傾けるだけでゲームが進む仕組みは、子どもから高齢者まで直感的に理解でき、説明不要で遊べる手軽さがあった。初めて触れる人でも数分以内に「こういうゲームだ」と把握できるため、家庭や集まりの場で「ちょっとやってみよう」と誘いやすい。その間口の広さは、従来のゲームにハードルを感じていた層にも門戸を開いた大きな功績である。

遊び方の幅広さ

一人でじっくり攻略を楽しむこともできれば、二人協力プレイで盛り上がることもできる。さらにタイムアタックやアイテム収集といった挑戦要素もあり、プレイヤーが自分に合ったスタイルで楽しめるのが良かった点だ。人によっては「慎重にゆっくりゴールを目指す」のが楽しく、別の人にとっては「最速ルートを研究する」のが魅力になる。ひとつのソフトでこれだけ幅広い遊び方ができる点は、多様なユーザーに長く愛される理由となった。

デザインの親しみやすさ

グラフィックは派手ではないものの、カラフルで視認性が高く、ゲームに慣れていない人でも見やすい構成になっていた。ステージ背景もシンプルながら雰囲気が異なるものが多く、プレイヤーを飽きさせない工夫が感じられた。可愛らしいボールのデザインも人気で、「お気に入りのボールで遊ぶだけで楽しい」という意見も多かった。派手なビジュアルよりも「安心感」「分かりやすさ」を優先した点が好意的に受け止められている。

失敗がストレスにならない設計

『コロリンパ』は難易度が高い部分もあるが、失敗してもすぐにリトライできるようになっているため、ストレスを感じにくい。転落してもテンポよく再挑戦できることで、プレイヤーは「次はうまくいくはず」と自然に前向きな気持ちを維持できた。このテンポの良さと挑戦意欲を刺激する仕組みは、多くのユーザーから「ついもう一回遊んでしまう」と評価された部分である。

ハドソンらしい遊び心

隠し要素として収録された歴代作品のアレンジ楽曲は、ハドソンのファンにとって大きなご褒美となった。『スターソルジャー』『ボンバーマン』といった名作の音楽が、意外な形でゲームに登場したことは驚きと喜びを同時にもたらした。こうした遊び心は単なるパズルゲームを超え、ファンの記憶に残る体験を提供した点で「良かったところ」として多く語られている。

短時間でも楽しめる構成

本作は一つのステージが数分以内でクリアできる設計になっているため、空いた時間に気軽に遊べる。「仕事や勉強の合間に一面だけ」「家族で夕食後にちょっと勝負」といった楽しみ方が可能で、ライフスタイルに合わせやすかった。長時間プレイする大作ゲームと違い、気軽に立ち上げて短時間で達成感を味わえる点は、多忙な社会人やライトユーザーにとって特に魅力的だった。

リビングを盛り上げるパーティー性

家族や友人が集まる場で、『コロリンパ』は自然に会話を生むゲームだった。「そこ危ない!」「おしい!」と声を上げながらプレイする体験は、観ている人にも楽しさを伝える力を持っていた。順番にチャレンジしてスコアを競うだけでも十分に盛り上がり、プレイヤーと観客が一体となる雰囲気を作り出した点は「買ってよかった」と感じさせるポイントだった。

学習効果と上達の楽しさ

最初は転落ばかりでも、少しずつ操作に慣れてクリアできるようになる過程が大きな達成感を生んだ。「できなかったことができるようになる」体験はゲームの基本的な喜びであり、本作はそれを短いサイクルで提供してくれる。ステージごとに自分の上達を実感できるため、プレイヤーは自然と夢中になり、ポジティブな気持ちで遊び続けられた。

幅広い年齢層に向いたバランス

初心者でも楽しめる一方で、やり込みを求める上級者も満足できる設計になっていたのは本作の強みだった。小さな子どもが遊んでも楽しめるし、大人がタイムアタックに挑めば緻密な技術を要求される。家族全員がそれぞれのレベルで遊べるバランスは、多世代で遊ぶWiiの理念に非常にマッチしており、プレイヤーから「家族みんなで楽しめる一本」と高く評価された。

総合的に見た良かった点

まとめると、『コロリンパ』の「良かったところ」は、直感的な操作性、幅広い遊び方、親しみやすいデザイン、挑戦しやすい仕組み、そしてハドソンらしい遊び心に集約される。大ヒットした作品ではないが、プレイヤーの記憶に「Wiiらしさを最も体験できた一本」として刻まれている点が、このゲームの最大の魅力であり長所であった。

■■■■ 悪かったところ

ステージ数やボリュームの少なさ

多くのプレイヤーが指摘した点のひとつは「全体のボリューム不足」だった。確かに難易度は高く繰り返し遊べる作りにはなっていたが、純粋なステージ数は限られており、熟練者であれば数時間~十数時間程度で大半を攻略できてしまった。タイムアタックやアイテム収集といったやり込み要素は存在するものの、「もっとコースのバリエーションが欲しかった」という声が根強かった。特にパーティーゲームとして繰り返し遊ぶ場合、同じステージばかりになると飽きやすいという短所につながっていた。

難易度のバランスに偏りがある

序盤は誰でもクリアできるよう配慮されている一方で、中盤から後半にかけての難易度の跳ね上がりが急すぎると感じた人も多い。特に狭い通路や回転床、ジャンプを伴う仕掛けが連続する場面では、初心者はすぐに行き詰まってしまい、モチベーションを失うケースが見られた。逆に上級者にとっては「ちょうど良い歯ごたえ」だが、幅広い層に訴求するWiiソフトとしては調整不足との批判もあった。

二人プレイの難しさ

協力プレイが盛り上がる一方で、「難しすぎる」という意見も少なくなかった。リモコンとヌンチャクを使って二人で同じボールを操作する仕組みは新鮮だが、わずかな操作のずれが失敗に直結するため、かえってストレスになることもあった。とくにゲームに慣れていない人と上級者が組むとバランスが崩れやすく、「協力というより喧嘩になってしまった」と冗談交じりに語るユーザーもいた。遊び方の幅を広げる試みだったが、もう少し遊びやすい調整が欲しかったという意見も目立った。

グラフィック面での物足りなさ

当時のPS3やXbox360と比較すると、『コロリンパ』のグラフィックは地味で簡素に見える部分があった。確かにWii自体が性能よりも直感性を重視したハードではあったが、それでも「次世代機タイトル」として期待していたプレイヤーの一部からは「グラフィックがチープ」と指摘された。特にシンプルすぎる背景や装飾の少なさは、長時間プレイしたときに単調さを感じさせる要因となっていた。

音楽のバリエーション不足

BGM自体は軽快で耳に残るものの、全体的に曲数が少なく、プレイ時間が長くなると繰り返し感が強くなるという指摘もあった。隠し楽曲の存在は好意的に受け止められたが、それでも「もっとステージごとに多彩な音楽が欲しかった」という声は根強い。パズルゲームだからこそBGMの繰り返しは気になりやすく、より豊かなサウンド演出があれば没入感を高められた可能性がある。

ゲームとしての奥行きの不足

『コロリンパ』はシンプルさが魅力だが、それが裏返って「深みが足りない」と感じられることもあった。例えばストーリー性やキャラクター性はほぼ存在せず、ただボールを転がしてゴールを目指すだけという構造は、人によっては単調に映る。短時間で遊ぶ分には楽しいが、長時間没頭するタイプのゲームではないという点が弱点となり、「ライトユーザー向けの一発ネタ」と捉える人もいた。

価格と内容のバランスへの疑問

ローンチタイトルとして注目は集めたが、「価格に対して内容が少なめでは」という意見も少なくなかった。当時の新作価格で購入したユーザーの中には「数日で遊び尽くしてしまった」と感じる人もおり、中古市場に流れるのが早かった理由のひとつでもある。もし価格がもう少し安ければ評価も変わった可能性があり、この点は惜しい部分だった。

リモコン操作の難しさに不満を持つ人も

直感操作は評価された一方で、「繊細すぎて難しい」という不満もあった。手のブレやちょっとした姿勢の崩れが大きなミスにつながるため、神経を使いすぎて疲れるという声もあった。特に長時間プレイすると手首が疲れる、姿勢が固まるなどの問題も報告されていた。直感性の裏側にある物理的な負担が、マイナス評価につながったケースも少なくない。

続編を望まれる背景

こうした「悪かったところ」の多くは、裏を返せば「もっと遊びたかった」「もっと作り込んでほしかった」という期待の表れでもある。実際にユーザーの要望を受ける形で『コロリンパ2』が登場し、ステージ数や仕掛けが大幅に増え、ボリューム不足や単調さへの不満が改善された。初代の批判点は続編への課題として活かされており、シリーズの発展に貢献したともいえる。

総合的な課題点

総じて『コロリンパ』の「悪かったところ」は、ボリューム不足、グラフィックや音楽の物足りなさ、難易度バランスの偏りといった点に集約される。とはいえ、致命的な欠点ではなく、「次回作で改善されればさらに良くなる」という余地として受け止められていた。その意味では、初代『コロリンパ』は実験的な要素を多く含み、続編に向けた土台を築いたタイトルと評価できるだろう。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

『コロリンパ』におけるキャラクターの位置づけ

『コロリンパ』は他のアクションゲームやRPGのようにセリフを持つキャラクターや物語上の主人公が存在するわけではない。しかし、本作には20種類以上の「たま(ボール)」が用意されており、それぞれが個性的なデザインや挙動を持っている。この「たま」こそが実質的にプレイヤーの分身であり、同時にキャラクター的な魅力を備えた存在だ。プレイヤーはお気に入りのボールを見つけ、性格や遊び方に合った相棒として選び続ける。つまり『コロリンパ』における“キャラクター性”は、このボールたちの多様さに宿っていると言えるだろう。

シンプルで使いやすいスタンダードボール

最初に使用できるスタンダードなボールは、多くのプレイヤーにとって「安心の選択肢」となった。癖がなく、転がりやすさと止まりやすさのバランスが取れているため、初心者が最初に慣れるには最適である。このシンプルなボールは、派手さこそないが「原点にして頂点」と評されることもあり、最後まで愛用するプレイヤーも少なくなかった。まさにシリーズの顔ともいえるキャラクター的存在である。

スピード重視の軽量ボール

ゲームに慣れてきたプレイヤーが好むのが、スピードの出やすい軽量ボールだ。小さな動きでも勢いがつき、カーブや坂道を一気に駆け抜ける爽快感は格別。ただし止まりにくいため操作難易度は高いが、それを乗りこなしたときの達成感は大きい。「自分の腕前を試したい」と考える上級者にとって、このスピード型のボールは挑戦心をくすぐるキャラクターだった。

安定感のある重量ボール

一方で、摩擦が大きくゆっくり転がる重量感のあるボールも人気だった。狭い通路や精密操作が必要なステージでは、この安定型のボールが頼れる存在となる。「スピード型では転落ばかりだったけど、このボールなら落ち着いて進める」と安心感を語るユーザーも多かった。慎重派や安全重視のプレイヤーにとっては、この重量ボールが“相棒”のように感じられたのだ。

ユニークなデザインボールの魅力

『コロリンパ』の醍醐味は、遊び心あふれるユニークなデザインのボールに出会えることでもある。動物を模したもの、ガラス細工のように透き通ったもの、メタリックな質感を放つものなど、見ているだけで楽しいラインナップが揃っている。とくに子どもや女性プレイヤーからは「可愛いから選びたい」「お気に入りのデザインで遊ぶと気分が上がる」と好意的に受け止められていた。デザイン性によるキャラクター性が、ゲームへの愛着を一層深めていたのである。

お気に入りの「たま」に感じる愛着

プレイヤーの多くは「このボールと一緒に攻略したい」という感覚を自然に抱いていた。クリアするたびに「やっぱりこのボールじゃないと落ち着かない」と感じる人や、難所を突破した瞬間にそのボールが特別な存在に思えてくる人もいた。セリフや物語はないものの、プレイヤーが感情移入し愛着を持つ対象として「たま」がしっかり機能していたことは注目に値する。これは『コロリンパ』がキャラクター性をデザインと挙動で表現した独自の成功例だと言える。

協力プレイで生まれる「キャラクター性」

二人協力プレイにおいては、実際に操作するプレイヤー同士がキャラクター的な役割を担っていたとも言える。「攻め役」と「守り役」に分かれてプレイするスタイルや、「自分が傾けすぎるから君は微調整を頼む」と役割分担するスタイルなど、協力の中で性格がにじみ出る。つまり、キャラクター的存在はボールだけでなく、プレイヤー自身のスタイルや関係性にも現れていたのだ。これも『コロリンパ』特有の面白いポイントである。

ユーザーが選んだ「好きなキャラクター」ランキング的存在

発売当時、ゲーム雑誌やファンサイトでは「好きなボールランキング」のような話題が盛り上がった。そこではスピード型やユニークデザイン型が上位を占めることが多く、「難しいけどクセになる」と語る人もいれば、「見た目が一番可愛いから選ぶ」という理由で支持されるボールもあった。こうしたユーザーの好みの多様さは、そのまま『コロリンパ』の魅力の多面性を示している。

総合的に見たキャラクター性

『コロリンパ』には物語上のキャラクターはいないものの、プレイヤーは「たま」を通じて確かにキャラクター性を感じていた。それは挙動やデザインに個性があるからこそであり、「どのボールを使うか」という選択は単なる性能差ではなく、「誰を相棒に選ぶか」という感覚を伴っていた。このユニークなキャラクター性が、本作を単なるパズルゲーム以上の存在に押し上げ、多くのプレイヤーの心に残る要素となっている。

[game-7]

■ 中古市場での現状

中古市場における『コロリンパ』の位置づけ

『コロリンパ』はWiiのローンチタイトルのひとつとして登場したが、ビッグタイトルと比べると販売本数は控えめで、知る人ぞ知る良作という立ち位置だった。そのため中古市場では「隠れた名作」としてコレクターやファンから一定の需要が続いている。派手に値上がりすることはないが、安定した人気で市場に流通し続けているのが特徴だ。特に後に発売された続編『コロリンパ2』の存在が、初代を遊びたいという需要を後押ししており、中古価格の維持にも影響を与えている。

ヤフオク!での取引状況

ヤフオク!において『コロリンパ』は比較的安価で取引されるケースが多い。状態が良ければ即決価格は2000円前後、多少のスレや説明書欠品がある場合は1000円台で落札されることが多い。出品数はそれほど多くないため、欲しいタイミングで出品がなければしばらく待たなければならないこともある。希少性が高いわけではないが、ローンチタイトルとしての価値を感じるユーザーからは安定した入札がある印象だ。未開封品はほとんど出回らず、出た場合は3000~4000円前後で落札されることもある。

メルカリでの販売価格

メルカリでは『コロリンパ』は1500~2500円前後での取引が中心となっている。特に「ケース・説明書付き・状態良好」のものは2000円前後で短期間に売れる傾向が強い。動作確認済みで「即購入可」「送料無料」といった条件が付いているものは人気が高く、出品から数日以内に購入されることが多い。一方、ディスクに傷やケースにダメージがあるものは1500円以下で取引されるケースもあり、状態による価格差が比較的はっきりしている。

Amazonマーケットプレイスの状況

Amazonの中古ゲーム市場においては、やや高めの価格帯で安定している。出品数は少ないが、2500円~3500円程度で販売されることが多い。特にAmazon倉庫発送やプライム対応の商品は安心感から人気があり、多少価格が高くても購入されやすい。新品同様のコンディションで出品されている場合は4000円近い値付けになることもあり、Amazonでは「安心を買う」という感覚で高値が付きやすい傾向がある。

楽天市場での取り扱い

楽天市場ではゲーム専門店や中古ショップが『コロリンパ』を取り扱っており、価格は2600円~3500円前後で推移している。ショップごとに価格差はあるが、在庫があれば複数本揃っていることも多い。楽天ポイント還元やセールを利用すれば実質的に2000円台前半で購入できるケースもあり、購入先として安定感がある。ただし在庫が切れることも多く、需要が集中する時期には「在庫なし」となることも珍しくない。

駿河屋での販売動向

中古ゲーム大手の駿河屋では、『コロリンパ』は2200円~2980円前後で販売されることが多い。人気タイトルに比べれば出入りは少ないが、在庫があれば安定して取引される。特に駿河屋は商品の状態ランクが細かく明記されているため、コレクターが安心して購入できる点が評価されている。価格は時期によって上下するが、平均的には2500円前後で推移しており、特に美品はすぐに売り切れる傾向がある。

中古市場での評価ポイント

中古価格に影響を与えているのは、主に「状態の良し悪し」と「付属品の有無」だ。ケースや説明書が揃っているかどうかは大きなポイントであり、欠品があれば1000円程度の値引き要素になる。また、パッケージのスレやディスクの傷も価格に直結し、動作保証の有無がさらに需要を左右する。逆に状態が完璧に近い商品は、多少高値でも購入されやすい傾向にある。

続編の存在が与える影響

2008年に発売された『コロリンパ2』の存在は、中古市場で初代を探す動機のひとつになっている。続編を遊んだ人が「初代も体験してみたい」と思うケースが少なくなく、そのため初代の需要が安定している。シリーズ全体で見れば大ヒット作ではないが、根強いファンがいるため極端に値崩れすることがなかったのはこの要因も大きい。

コレクターから見た価値

『コロリンパ』はWiiのローンチタイトルという歴史的な立ち位置があるため、ゲーム史的な意味合いで集めているコレクターも存在する。「Wiiのローンチ作品を揃えたい」という人にとって欠かせない一本であり、その点で一定のプレミア性を持っている。今後、Wiiがレトロゲームとして再評価されるにつれて、じわじわと価値が上がる可能性もある。

将来的な中古市場の見通し

今後の中古市場を考えると、『コロリンパ』は爆発的に高騰するタイプのソフトではないが、緩やかに価値を維持していくと予想される。理由は「供給が限られている一方、根強い需要が続く」からだ。Wiiというハード自体が世代交代を経てレトロゲーム化するにつれ、ローンチタイトルとしての希少性に注目が集まることもあり得る。数年後には美品や未開封品の価値がさらに上昇する可能性が高い。

総合的な中古市場での評価

まとめると、『コロリンパ』は中古市場において安定した需要を持つタイトルであり、特に美品や付属品完備のものは高めの価格で取引される。希少ソフトではないが、「Wiiの初期を象徴する1本」としてコレクション的価値があるため、長期的には値崩れしにくい。中古市場の現状を見る限り、本作は「知る人ぞ知る隠れた名作」として、これからも一定の価値を維持し続けるだろう。

[game-8]