【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:ユニバーサル

【開発】:ユニバーサル

【発売日】:1980年

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

● 開発の背景と時代性

1980年という年は、アーケードゲーム史において「スペースインベーダー」ブームの余韻がまだ色濃く残っていた時期であり、多くのメーカーが“宇宙”や“エイリアン”をテーマとした作品を続々と発表していた。ユニバーサル(現・ユニバーサルエンターテインメント)は、すでに『ヘリファイター』『ヘレテック』などで技術力を高めていたが、当時はまだ固定画面のアクション構成が主流で、縦横スクロールを伴うダイナミックなゲーム表現は一般的ではなかった。

そのなかで『スペースパニック』は、「宇宙空間で穴を掘り、敵を落として倒す」という奇抜な発想を持ち込み、従来の射撃中心の“スペース系”とは一線を画したアクションゲームとして登場した。

タイトルの「スペース」はそのまま宇宙を意味するが、「パニック」は単なる混乱や恐怖ではなく、限られた酸素の中での焦燥感と、急速に迫る敵に対して冷静な判断が求められる緊張感を象徴している。結果的に本作は、“宇宙でのサバイバルアクション”という新しい文脈を切り開いた。

● ゲームのコンセプトと目的

プレイヤーは宇宙服を着た作業員のようなキャラクターを操作し、酸素が減少する過酷な環境下で、次々と襲いかかるモンスターたちを全滅させることを目的とする。ステージは横から見た断層構造の地形で構成され、複数の段差と梯子が設置されている。この“横視点”での多層ステージ構造は、後の『ロードランナー』や『バーガータイム』にも影響を与えたと言われる。

敵を直接攻撃する手段は一切なく、プレイヤーは“穴掘り”と“穴埋め”という2つの行動だけで戦う。地面に穴を掘り、そこに敵を落とし込み、さらにその上から地形を埋め戻すことで敵を圧殺する。この一連の流れがゲームの基本ループとなり、タイミングと誘導のセンスが問われる知的なアクション要素が生まれている。

● 操作体系とプレイ感覚

操作はレバーと2つのボタンによって行う。レバーで左右移動および梯子の昇降、ボタン1で穴掘り、ボタン2で穴埋めを行う。非常にシンプルな構成でありながら、プレイヤーの入力タイミングと位置取りが非常にシビアで、単純操作の中に“緊張の間”が存在している。

穴掘りはその場で連打することで少しずつ掘り進める仕様で、掘削の途中で敵が接近すると、未完成の浅い穴から脱出される危険がある。逆に完全に掘りきった瞬間の間合いを読み切れば、敵を一気に落とす爽快感が味わえる。

梯子による移動はステージ内の立体的な戦略性を高めており、プレイヤーが意図的に上層へ誘導したり、敵を複数段下まで落とすといった“立体処理”が攻略の要となる。

● ステージ構造とルール設計

ステージは常に一定の横視点で表示され、6層の足場とそれらをつなぐ梯子が存在する。各ステージごとに梯子の配置はランダムで変化し、それが難易度や攻略パターンに大きな影響を与える。この“毎回違う構成”は、当時としては斬新なリプレイ性を持っていた。

プレイヤーが掘れるのは2段目以降の地形のみで、一番下の層では掘削できない。掘った穴を放置すると、敵が自力で脱出し、しかもそのたびに“進化”してスピードが上がる仕様になっている。つまり、攻めを焦って穴を増やしすぎると逆に敵を強化してしまう危険がある。戦略的なリスク管理が求められるゲームデザインと言える。

● 敵キャラクターと倒し方

登場する敵は大きく3種類で、それぞれに特徴的な挙動と倒し方がある。

赤いモンスター(基本タイプ):最も数が多く、通常の1段掘りで落とすだけで撃破可能。だが、複数段にわたって落とすことでボーナス点が加算される。

緑のボス:スピードが上がり、2段分の穴を貫通させて落とさなければ倒せない。単に縦穴を掘るだけでも難しく、誘導のタイミングが攻略の鍵。

青のドン:最上位の敵で、3段連続の縦穴に落とす必要がある。動きが非常に速く、上層まで誘い出す難度が高い。

この「縦方向への積層攻撃」は他作品に見られない特徴で、ただ掘るだけの単調なゲームに“仕掛けの深さ”を加えている。敵を一度に複数段落下させた際の得点と爽快感は格別で、プレイヤーの熟練を報酬として明確にフィードバックしてくれる。

● 酸素ゲージと時間制限の緊張

画面上部には「OXYGEN(酸素)」ゲージがあり、時間経過とともに少しずつ減っていく。これが本作に特有の焦燥感を生み出している。残量が減るにつれてキャラクターの移動速度が遅くなり、さらにゲージが尽きると即ミス扱いとなる。つまり、慎重に掘りすぎても、焦って攻めすぎても失敗するという絶妙なバランスでプレイヤーを追い詰める。

酸素が減ると警報音が鳴り響き、プレイヤーキャラの色が変化する。単調なビープ音しか鳴らないゲーム中にあって、この“警告音”が異様な緊張感を演出する。音楽がないことで逆にサウンドの効果が際立っている点も、当時のユニバーサル作品に共通する職人技だ。

● 難易度とゲーム進行

全16面を1ループとし、以降は無限ループとなるエンドレス仕様。面を重ねるごとに敵のスピードが上昇し、酸素の消費も早くなる。さらに、ステージごとに梯子の配置が変化するため、パターン記憶に頼ることができず、純粋な判断力と反射神経が試される。

敵を倒しきれば面クリアだが、プレイヤーが敵に触れるか、酸素が完全に尽きるとミスとなる。残機を使い切るとゲームオーバーで、コンティニューは存在しない。当時のアーケードゲームらしい、一発勝負の緊張感がプレイヤーを支配していた。

● サウンドとビジュアル表現

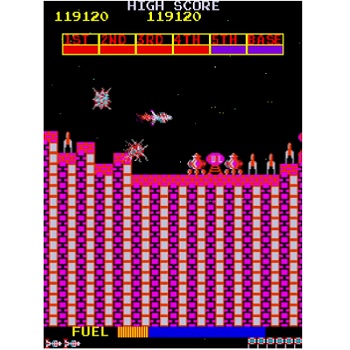

グラフィックはシンプルながらも、モンスターたちの動きや色使いにユニバーサルらしい個性が感じられる。背景は宇宙空間を模した黒一色の中に、人工的な地形ブロックが浮かぶ構図で、孤独と閉塞感を強調している。BGMは存在せず、移動音・掘削音・警告音といった効果音のみが流れる。

特に敵を落とした瞬間の効果音は『スペースインベーダー』のショット音に似ており、当時のプレイヤーには強い印象を与えた。グラフィックの簡素さを補うように、音によって緊迫感を作り出す設計は、まさに初期アーケードの魅力を体現している。

● 後世への影響と評価

『スペースパニック』は当時としては成功作とは言い難いが、そのコンセプトは後年の多くの作品に影響を残した。特に“掘る・落とす・閉じ込める”というメカニクスは、1983年の『ロードランナー』、1982年の『バーガータイム』、さらには1984年の『ベルリンの壁』などに継承されていく。

ユニバーサル自身も本作の反省を生かし、『Mr.Do!』『レディバグ』といった名作を次々に世に送り出していくこととなる。『スペースパニック』は実験作としての側面が強いが、“プレイヤーの思考を誘導するアクション”という新しい流れを生んだという点で、アーケード史に確実な足跡を残した。

■ ゲームの魅力とは?

● 穴を掘って戦うという異色の発想

『スペースパニック』の最も際立った魅力は、「敵を攻撃するのではなく、環境を利用して倒す」という独創的な仕組みにある。当時のアーケードゲームの多くはシューティング形式が主流で、プレイヤーは銃弾やレーザーを撃って敵を排除するのが一般的だった。しかし、本作では一切の攻撃手段を持たず、プレイヤーはただ地面を掘るだけの存在である。この非力さが、逆にプレイヤーの創造力を刺激した。

穴を掘り、敵をおびき寄せ、落とした上で埋める――この一連の流れは、単なるアクションではなくパズル的な戦略性を帯びている。タイミング、位置取り、敵のAIパターンを見抜く観察力など、アクションと思考が融合した体験が味わえるのだ。しかもその全てが“レバーと2ボタン”という極限まで簡素化された操作で成立しており、80年代初頭のハードウェア制約の中で生み出されたデザインの妙が光る。

● スリルを高める酸素システム

もうひとつの大きな魅力が「OXYGENゲージ」の存在である。

時間制限を単に“タイマー”としてではなく、プレイヤーの生存を左右する“呼吸の残量”として表現した点は、当時として極めて先進的だった。ゲージが減るごとにキャラクターが鈍化し、警告音が鳴り続ける中で焦燥感が増していく。音楽が存在しないこのゲームでは、酸素警報のビープ音こそが最大の演出であり、無音空間に響くその電子音が、宇宙という孤独な舞台を強烈に印象づける。

プレイヤーはいつも「あとどれだけ掘れるか」「酸素が尽きる前に敵を全滅できるか」という二重のプレッシャーを感じながら行動することになる。この構造が、単純なスコアアタックを超えて“生存本能”を刺激する体験に昇華している。

● 敵キャラクターの多層構造が生む戦略性

本作の敵は3段階の強さを持つ赤・緑・青の個体で、それぞれに異なる倒し方が設定されている。単に強さが違うだけでなく、“倒し方のルールそのもの”が異なるため、ステージごとに攻略の組み立て方が変わる。

特に上位のボスやドンを倒すには複数段の縦穴を事前に掘っておく必要がある。つまり、敵が来る前に舞台を整えるという戦略的準備が必要になるのだ。

この「待ち」と「仕込み」の要素がアーケードゲームにおける独自の緊張感を生み、単純な反射神経だけでは勝てない知的なアクションとしての魅力を際立たせている。運と技術、計画性が同時に試されるバランスは、今日のインディーゲームにも通じる奥深さを持っている。

● ステージのランダム性が生む再挑戦欲

『スペースパニック』は、毎回梯子の配置がランダムに変わる。この設計がもたらすのは、単なる“難易度の変化”ではなく、常に新しい問題に直面する体験だ。

前回のプレイで通用した戦法が次には全く使えないことも多く、プレイヤーは都度、即興で最適解を見つけ出さなければならない。これはまさに、現代のローグライクゲームにも通じるデザイン哲学といえる。

固定パターンを覚えるタイプのゲームが主流だった1980年代初期において、このランダム要素は大胆であり、ゲームを長く遊ばせる“理由”を作り出していた。

● シンプルな操作に宿る高い難易度

『スペースパニック』は操作自体は簡単だが、プレイヤーの判断ミスが即座に死につながる高難易度設計になっている。敵は思ったよりも素早く、しかも梯子や地形の関係で逃げ場が少ない。さらに掘った穴の管理や酸素残量まで意識しなければならず、1つの行動を取るだけでも複数の要素を同時に考慮する必要がある。

この“単純だけど極端に難しい”バランスがクセになる。プレイヤーが1つ1つの動きを慎重に考え、ミスなく敵を誘導して倒せたときの達成感は格別である。派手な演出がなくとも、成功したときの満足度が非常に高いのは、本作の緻密な設計ゆえだ。

● 無音と効果音が生み出す独特の緊張感

当時のアーケード作品ではBGMが流れないことも珍しくなかったが、『スペースパニック』の“静寂”は意図的な演出と見ることができる。

プレイヤーの動きに合わせて発せられる「ピピピ」という電子音、敵を落とした際の衝撃音、酸素警報――これらがリズムを刻み、音の少なさが逆にプレイヤーの集中力を研ぎ澄ませる。

無音の中に響く電子的なノイズが、まるで宇宙船内の生命維持装置のように感じられ、緊迫した孤独感をよりリアルに伝えてくる。後のホラーゲームにも通じる“静けさの恐怖”を、この作品は1980年の時点で提示していたとも言えるだろう。

● 他作品との比較で見える独自性

同時期に登場した『平安京エイリアン』とよく比較されるが、両者には明確な違いがある。『平安京エイリアン』が上から見下ろす俯瞰型であり、どちらかといえばパズル色が強いのに対し、『スペースパニック』は横視点によってプレイヤーの動きと敵の接触をリアルタイムで体感させるアクション寄りの設計だ。

また、『バーガータイム』や『ロードランナー』のように“階層構造と梯子”を用いる横視点アクションの先駆けでもあり、2Dアクションゲームの発展の原点として評価する声も多い。後年のゲームデザインにおける“縦の移動”の重要性を、この作品が早期に提示していたのは興味深い。

● 不完全な完成度ゆえの“原石的魅力”

完成度だけで言えば、本作は必ずしも洗練された名作とは言えない。だが、その粗削りさこそが当時の開発現場の実験精神を象徴している。

制限だらけの基板メモリやグラフィック性能の中で、開発陣は「戦わずして勝つ」アクションという新しい概念を形にした。その結果、システムの独自性やコンセプトの奇抜さは他の同時代作品にはない輝きを放っている。

当時のプレイヤーからすれば難しすぎるゲームだったが、後年のゲーマーや研究者にとっては“アクションゲームの進化の起点”として語り継がれる存在となった。

● 現代の視点から見た再評価

今プレイしてみると、その不親切さや高難度がかえって魅力的に映る。明確なチュートリアルもなく、理不尽なまでに敵が速い。しかし、それを乗り越えたときの“理解の瞬間”こそが面白さの核心だ。

現代のゲームが洗練されすぎているからこそ、『スペースパニック』のような「プレイヤーに学習させるタイプのアーケード作品」は、いまや貴重な教材でもある。掘る、落とす、埋める――ただそれだけの行為の中に、プレイヤーの創意工夫が試される原始的な面白さが詰まっているのだ。

■ ゲームの攻略など

● 攻略の基本方針を理解する

『スペースパニック』を攻略するうえで最初に意識すべきことは、「急がず、無駄な穴を掘らない」という点に尽きる。本作では酸素ゲージが時間とともに減少していくため、焦ってしまいがちだが、むやみに掘ってしまうと敵が脱出しやすくなり、結果的に危険を増やすだけである。まずはステージ構造を見渡し、梯子の位置と段差の配置を把握しておくことが重要だ。

特に序盤のステージでは、敵の動きが遅いことを活かし、誘導の練習をする絶好の機会となる。敵はプレイヤーの位置をある程度追尾するAIを持っているため、あえて自分から見えやすい位置に誘い込み、想定した落とし穴の方へ導く練習を繰り返すとよい。これを習慣化すると、後半の高速ステージでも冷静に対応できるようになる。

● 穴掘りのテクニックを磨く

掘削動作は単純に見えて、ボタン入力のテンポとリズムが攻略を左右する。穴を完全に掘るには一定回数のボタン入力が必要であり、連打のタイミングが早すぎても遅すぎても不完全な穴になってしまう。不完全な穴では敵を一時的に足止めできても、短時間で脱出されるため危険だ。

掘る場所の選択も極めて重要である。梯子の隣では掘れないため、敵が頻繁に通る中央ラインや、梯子の少ない孤立した足場を利用するとよい。特に2段目や3段目は、敵を縦に落とす際の中継ポイントになるため、戦略的に掘っておくと後で有利に働く。

また、穴掘りは防御にも使える。敵がすぐ近くまで迫ったときに目の前を掘れば、一時的に敵の足を止められるのだ。逃げ道が限られる後半面では、この“緊急掘り”が生死を分けることもある。

● 敵の動きを読む誘導戦術

本作では敵がプレイヤーを積極的に追いかけてくるため、誘導の仕方が非常に大事になる。敵のAIは完全ランダムではなく、“同じ段にプレイヤーがいるかどうか”を判断基準に動く傾向がある。したがって、同じ段で左右に動き続けて敵を引き寄せ、ある程度近づいたら素早く梯子を使って別段へ逃げることで、敵の軌道を制御できる。

また、上段に誘導してから縦穴を掘り落とすのが理想だが、敵が下層にとどまる場合は無理に追い詰めようとせず、時間と酸素残量を考慮して撤退する判断も重要。特に中盤以降は、敵が進化してスピードが倍化するため、「全滅狙い」から「安全第一」への切り替えが求められる。プレイヤーの生存を優先して次のステージに進むほうが、長期スコアを稼ぐ上では有利である。

● ボス・ドン撃破のコツ

緑のボスと青のドンは、初心者にとって最大の壁である。通常のモンスターと違い、単段の穴では倒せず、複数段の縦穴を連続して落とす必要がある。このため、事前の準備と誘導計画が命となる。

まずは下層に落とすための“貫通ルート”を先に掘っておく。二段あるいは三段を垂直に掘る際は、位置のズレが1ブロックでもあると失敗するため、地形の目印を利用して正確な位置を掘る練習をするとよい。

次に敵を上層まで誘導する。敵は基本的にプレイヤーを追う傾向があるため、敢えて上層で姿を見せ、直前で梯子を降りて逃げると、敵がそのまま上層に移動してくる。タイミングを見て縦穴の真上で待ち構え、敵が到着した瞬間に下へ逃げることで、見事に穴へ落とすことができる。

ドンに関しては動きが非常に速く、油断すると逆に追い詰められるため、二段階誘導(一度別の段に逃げてから上層に誘導する)を活用するのが有効だ。

● スコアを稼ぐ高得点テクニック

本作では敵を単に倒すだけでなく、複数段落とすことでボーナス点が入る仕様になっている。1段落としよりも2段、3段と連続で落とした方がスコア効率が格段に上がるため、上手く狙えば1体で一気に高得点を稼ぐことも可能だ。

さらに、複数の敵を同時に巻き込むと追加ボーナスが発生する。上層で落とした敵の下に他の敵がいた場合、巻き添えで一緒に倒すことができるのだ。これを狙うには、敵の位置と行動パターンを読んで“重なりポイント”を作ることが鍵となる。

ただし、酸素の残量が少ないときは無理をせず、1体ずつ確実に処理したほうが結果的に得点を維持できる。ハイリスク・ハイリターンをどう使い分けるかが、上級者と初心者の差を生む。

● 酸素ゲージ管理とテンポ調整

酸素の減少はプレイヤーの最大の敵である。ゲージが減るにつれて動きが鈍化し、最後には強制的にミスとなる。攻略のコツは、酸素ゲージを「時間」ではなく「資源」として意識することだ。

例えば、敵が残り2体の状態でゲージが半分を切っていたら、1体を落とすリスクを取るよりも、逃げながら残りの時間を使い切らずにステージをクリアすることを優先すべきだ。また、1つの段で長く戦うよりも、梯子を活用して複数段を移動し続けることで敵の行動を遅らせ、酸素の消費ペースを相対的に抑えられる。

終盤のステージでは、敵のスピード上昇に伴って“無駄な掘削”が命取りになるため、常に1手先の安全地帯を想定して動くと良い。慣れてくると、ゲージの残り目盛りであと何回掘れるかの感覚が自然と身についてくるはずだ。

● ステージ構成の法則とランダム性対策

ステージごとの梯子配置はランダムに選ばれるが、実際には7種類のパターンが存在する。各パターンをある程度記憶しておけば、初期配置を見た瞬間に「どのルートで安全に動けるか」を判断できるようになる。

特に注意したいのは、中央部に梯子が少ない配置である。この場合、逃げ場が限られるため、初手で掘る位置を慎重に選ばなければならない。逆に、両端に梯子が集中しているパターンは敵の誘導が容易で、複数段落としを狙いやすいチャンスステージになる。

このように、ランダム性の中にもある程度の法則が隠されており、それを体で覚えることが上級者への第一歩だ。

● プレイヤー心理とリズムの重要性

『スペースパニック』は、プレイヤーの「焦り」と「落ち着き」のバランスを試すゲームでもある。敵を倒すことばかり意識すると酸素を浪費し、逆に安全を重視しすぎるとタイムオーバーになる。このジレンマの中で、最適なテンポを保てるプレイヤーこそが長く生き残る。

特に音が少ないゲームであるため、効果音のテンポがそのままプレイヤーのリズム感に直結する。掘削の音、足音、警報音のリズムを自然に捉えるようになると、まるで音楽ゲームのように“テンポで攻略する感覚”を得られるだろう。

● 高難易度面での心得

10面以降は敵の速度と数が大幅に上昇し、もはや正面からの戦いは不可能になる。ここでは最初の30秒を「環境整備」に使うことがポイントだ。

具体的には、スタート直後に安全圏を確保するための穴を2~3カ所掘っておき、敵がそこへ近づいた時点で誘導に移る。慣れたプレイヤーは「見えない誘導線」を意識しており、敵の位置が画面外にあってもおおよその動きを予測している。

また、ボスやドンを相手にする際は、一度逃げる勇気が必要だ。全ての敵を倒すことに固執せず、生存と進行を優先する判断ができるかどうかが、エンドレスループに突入できるかの分かれ目となる。

● 上級者への道:パターン構築とリスク管理

最終的に『スペースパニック』を極めるには、各面での行動パターンを自分なりに構築することが不可欠である。どの位置で掘り、どこで敵を誘導し、どのタイミングで逃げるか――これを「1ループ内のテンポ」として身体で覚えると、難易度の高いループでも安定してプレイできるようになる。

上級者は、失敗の原因を“操作ミス”ではなく“判断ミス”と捉える。つまり、敵の進化を想定しながら、どこで犠牲を払ってもいいか、どの段で戦うかといったリスク配分を常に計算しているのだ。

この心理的マネジメントまで含めて、攻略の本質が見えてくるのが『スペースパニック』の奥深さでもある。

■ 感想や評判

● プレイヤーから見た第一印象

初めて『スペースパニック』に触れたプレイヤーがまず感じるのは、「何をすればいいのか分からない」という戸惑いである。銃も武器もなく、ただ地面を掘るしかない状況に放り込まれ、敵が迫ってくる。その緊張感が、プレイヤーに強烈な印象を残す。

特に当時、アーケードゲームといえば『ギャラクシアン』や『スペースインベーダー』といった“撃つ”快感を中心にした作品が主流であったため、「攻撃しないアクション」という発想は非常に斬新だった。最初はその独特さに戸惑いながらも、ルールを理解し始めると、穴を掘って敵を落とし込む達成感にハマる人が続出したという。

一方で、操作のシビアさやミスの多さから“理解できるまでが苦しい”と感じる人も多く、難易度の高さが印象に残った作品でもある。

● 当時のアーケード市場での評価

1980年当時、アーケード業界はシューティングブーム真っ盛りであり、ユニバーサルのようなメーカーが新しい方向性を模索していた時期だった。『スペースパニック』は、そうした中で「知的なアクション」として一部のゲームファンや業界関係者から注目を集めた。

しかし、商業的な成功には恵まれなかった。理由としては、高難易度すぎたことと、ゲームの意図が伝わりにくかったことが挙げられる。説明書きを読まずにプレイした初心者は、敵の倒し方を理解する前に酸素切れでミスしてしまうことが多く、短時間で離脱してしまうケースが多発した。

それでも、後年の開発者インタビューなどでは「アイデア自体は革新的で、アクションゲームの新しい地平を切り開いた試みだった」と語られており、“失敗作にして実験的傑作”という評価が根強く残っている。

● 難しさへの賛否両論

本作の評価で最も意見が分かれるのが、その難易度の高さである。敵のスピード、酸素の制限、そして誤操作によるミス――どれもがプレイヤーを容赦なく追い詰める。

熟練者の間では「これこそがゲームらしい挑戦だ」と肯定的に捉えられる一方で、カジュアル層からは「理不尽」「運ゲー」と批判されることも少なくなかった。特に梯子配置のランダム性により、運悪く敵が集中する位置が生成されると、ほぼ詰み状態になることもあり、プレイヤーのストレス要因となっていた。

しかしこの厳しさこそが、逆にプレイヤーの闘争心を煽る要素でもあった。「もう一度挑戦したい」という気持ちを呼び起こす中毒性が、本作の隠れた魅力として語られることも多い。

● ゲーマーたちの間で語られる“穴掘り伝説”

一部のゲーマーの間では、『スペースパニック』は“穴掘りアクションの原点”として崇拝されている。

特に、後に大ヒットした『ロードランナー』をプレイした世代の中には、「ルーツを辿ると『スペースパニック』に行き着く」という認識を持つ人も多い。ロードランナーの“敵を埋める”という発想が本作に影響を受けているという見方は有力であり、レトロゲーム愛好家の間では“掘って倒す文化”の始祖として再評価されている。

また、「敵を3段貫通で落としたときの爽快感」「酸素警報音の恐怖」「掘削リズムの心地よさ」など、体験的な記憶として語り継がれているエピソードも多い。これらの要素は、当時のシンプルな技術環境の中で生まれた“手触りのあるゲーム体験”として、今も熱狂的な支持を得ている。

● メディア・雑誌での扱い

1980年代前半のアーケードゲーム雑誌では、『スペースパニック』はしばしば「マニア向け」「思考型アクション」として紹介されていた。

とくに『ゲーメスト』以前の専門誌では、攻略記事の掲載頻度は少なかったものの、一部コアなファンが詳細な攻略法や敵AI解析を寄稿しており、その“プレイヤーの研究熱”の高さが伺える。

同時期に登場した『平安京エイリアン』や『バーガータイム』と比較する記事もあり、「日本的パズル思考と欧米的アクション感覚の融合を目指した先駆作」として文化的評価がなされている。

商業的ヒットには至らなかったが、評論家筋からは一目置かれる存在として、後のゲーム史研究で頻繁に引用されるタイトルとなった。

● 海外での反応と再評価

『スペースパニック』は海外でもリリースされ、一部の国では“世界初のプラットフォーマー”と位置づけられている。

特にアメリカでは、後年のファンサイトやレトロアーカイブにおいて「Dig Dugより前に“掘るアクション”を確立した作品」として紹介されることが多く、その技術的・概念的な先駆性が高く評価されている。

また、ヨーロッパのゲーム史研究者の中には、本作を“非暴力的なアクションゲームの原点”として位置づける意見もある。攻撃を一切行わず、環境を利用して敵を倒すという構造は、後年のステルスゲームや環境利用型アクションの思想的ルーツとされることもあるのだ。

このように、国内では不遇でも、海外では「先を行き過ぎた作品」として再評価が進んでいる。

● コアファンによる現代的再発見

現代のレトロゲームファンにとって、『スペースパニック』は“過去の遺物”ではなく、“再挑戦の対象”である。

アーケード基板の復刻やエミュレーター環境で再びプレイできるようになったことにより、SNSや動画配信を通して若い世代にも注目され始めた。とくに配信者の間では、「理不尽だけど癖になる」「ルールを理解すると神ゲー」といった声が増えている。

スピードラン(早解き)やスコアアタックの競技も一部コミュニティで行われており、敵の誘導パターンや掘削最短ルートを研究する動きが活発だ。昔ながらのシンプルな設計が、現代の分析的プレイスタイルと相性が良いという点も、人気再燃の理由となっている。

● 評価のまとめ ― “早すぎた挑戦”としての存在

総じて、『スペースパニック』は当時のプレイヤーにとって難解でありながら、後世の視点では革新的な作品と評価されている。

ゲームデザインの実験としては成功しており、後の名作たちがそのエッセンスを取り入れて進化した点を考えれば、その功績は決して小さくない。

発売当時は派手さも演出もなく地味な存在だったが、今振り返れば、“掘って敵を倒す”という行為そのものをゲーム化した先駆者だったと断言できる。ユニバーサルの試行錯誤があったからこそ、1980年代中盤のアクションゲーム黄金期が形づくられたのだ。

『スペースパニック』は、今なお静かに輝く――。その不器用で硬派な魅力が、時を越えてプレイヤーの心を掘り続けている。

■ 良かったところ

● 穴掘りという独創的な戦闘システム

『スペースパニック』最大の魅力は、なんといっても「掘って倒す」という戦い方の独自性にある。

銃も剣も使わず、ただ地面を掘ることで敵を倒す――このコンセプトは、1980年当時のアーケードゲームでは極めて異例だった。敵と正面から撃ち合う従来のスタイルではなく、環境そのものを武器化するというアイデアが、プレイヤーの想像力を刺激した。

掘る行為が単なるアクションではなく、戦略やリスクマネジメントの一部として機能しているのも秀逸だ。穴を掘る位置やタイミングを誤れば自分が追い詰められるし、成功すれば敵をまとめて落とすことができる。単純なルールの中に“選択の重み”があるのが、このゲームの面白さであり、評価の高い理由でもある。

また、この掘削システムは後の『ロードランナー』や『ベルリンの壁』などに受け継がれ、ジャンルとしての基礎を築いた点でも功績が大きい。

● 限られた要素の中に宿る戦略性

ゲーム全体の操作体系は、レバーと2ボタンだけというシンプルさだが、その制限が逆に奥深さを生み出している。

プレイヤーは、限られた行動の中でどのように敵を誘導し、どの位置で罠を仕掛けるかを常に考えなければならない。敵AIの行動パターンを読み、地形を味方に付ける戦略性は、後のステルスゲームや戦術シミュレーションにも通じる思想を感じさせる。

さらに、梯子と段差を利用した上下移動によって、戦場が立体的に構成されている点も見逃せない。2Dアクションでありながら、空間的思考を必要とするゲーム設計は、当時の他タイトルとは一線を画していた。

結果として、『スペースパニック』は“反射神経だけでは攻略できないアクションゲーム”として、多くの上級者ゲーマーに愛される存在となった。

● 音が少ないからこそ生まれる緊張感

多くのプレイヤーが口をそろえて称賛するのが、音の演出である。

本作にはBGMが存在せず、代わりに掘削音・歩行音・警報音などがプレイヤーの行動に応じて鳴る。この“必要最小限の音”が、逆に極限の緊張感を生み出している。

静寂の中に響く「ピピピピ」という電子音が、まるで宇宙船の警報のようにプレイヤーを追い詰め、酸素ゲージの減少を心理的に可視化する。ゲーム全体がまるで呼吸しているかのように感じられるのだ。

特に酸素が尽きる直前の赤い点滅と警報音は、どんな派手なBGMよりも強烈な印象を残す。演出が少ない時代だからこそ、音の間と緊張の沈黙がプレイヤー体験の一部として機能しているのは見事である。

● 難易度設計の絶妙なバランス

『スペースパニック』は「難しい」と言われるが、その難しさが単なる理不尽ではなく、プレイヤーの学習を促す設計になっている点が優れている。

最初の数プレイでは何が起きているのか理解できないが、徐々に「敵はこう動く」「穴はこう掘ると成功しやすい」と分かってくる。つまり、プレイヤー自身の成長がそのまま成果に直結する構造になっているのだ。

ステージごとに敵のスピードや行動パターンが微妙に変化し、常に新しい課題が与えられるため、飽きにくい。しかも、ミスすれば最初からやり直しという厳しさが、プレイヤーの集中力を最大限に引き出す。

この“学習曲線の気持ちよさ”は、現代のゲームデザインに通じる洗練された考え方であり、後世の開発者にも影響を与えたといえる。

● 敵キャラクターの個性と存在感

赤・緑・青の3種類のモンスターは、グラフィックこそシンプルだが、それぞれが異なる役割を持ち、プレイヤーの戦略を変える要素となっている。

赤いモンスターは基本的な敵であり、倒しやすい反面、油断するとスピードが上がる。緑のボスは2段落としでしか倒せないという制約を持ち、プレイヤーに“仕込み”を強要する。そして青のドンは最上位の存在であり、緊張の象徴だ。

これらの敵は、単に難易度を上げるための存在ではなく、ゲームのテンポをコントロールする装置でもある。

プレイヤーは敵の種類ごとに動き方を変えなければならず、結果的にゲームプレイが自然と多様化する。シンプルなドット絵の中に、ここまで豊かな駆け引きを作り出した点は高く評価されている。

● 成功体験の強烈な満足感

『スペースパニック』は、非常に厳しい条件の中でプレイさせる作品だが、そのぶん成功時の達成感が圧倒的である。

特に、3段貫通で青のドンを落とした瞬間の爽快感は格別だ。画面が一瞬静まり返り、敵が落下して消える――その間に鳴る効果音がまるで勝利のファンファーレのように感じられる。

さらに、複数の敵を同時に巻き込んだときのスコアボーナスの大きさが、プレイヤーの努力を明確に報いてくれる。これは“リスクを取って成功する喜び”を体験できる設計であり、プレイヤー心理を巧みに利用している。

難しいからこそ、一度成功すると忘れられない。この構造が本作を“挑戦したくなるゲーム”へと昇華させているのだ。

● プレイヤーの創造力を引き出すデザイン

本作には、明確な攻略パターンや固定解が存在しない。梯子の配置が毎回ランダムに変わるため、プレイヤーは状況に応じて自分だけの戦術を考える必要がある。

これが、単なる反射神経ゲームではなく、戦略的思考を養う“知的アクション”としての魅力を生んでいる。

プレイヤーごとに得意な動き方や掘る位置が異なり、それぞれのプレイスタイルが個性として現れるのも特徴だ。中には、独自の「安全地帯理論」や「敵の誘導ループ」を研究する熱心なプレイヤーもいた。

この“自分で編み出す快感”が、当時のアーケードプレイヤーにとって中毒的な面白さをもたらしていた。

● 技術的制約を逆手に取った表現力

1980年のハードウェアは、現在の水準から見れば極めて制限が多かった。しかし、ユニバーサルはその制約の中で、創意と技術で独自の雰囲気を作り出すことに成功している。

グラフィックは単純ながら、キャラクターのアニメーションには細かな工夫が施され、敵の動きや掘削アクションにしっかりとした重量感がある。

また、背景を真っ黒にすることで、宇宙の無機質な孤独を表現し、敵の色を鮮明に浮かび上がらせている点も秀逸だ。

この“少ない情報で世界観を伝える”演出センスは、後のレトロゲームにも通じる普遍的な美学といえる。

● ゲーム史的な意義と後世への影響

『スペースパニック』は、そのゲーム性が直接的に後の作品群に影響を与えたことでも高く評価されている。

特に1983年の『ロードランナー』に見られる「穴を掘って敵を落とす」という仕組みや、『バーガータイム』の段差構造・梯子アクションの要素などには、本作のDNAが確かに息づいている。

また、現代の開発者の中にも、本作を“環境操作型アクション”の原点として挙げる者が少なくない。掘る・待つ・落とす――このシンプルな三要素が、後の多くの作品に発展的に継承されたことは間違いない。

商業的成功を収めなかったにもかかわらず、ゲーム史に明確な痕跡を残したという事実こそ、『スペースパニック』の“良かったところ”を象徴している。

● 総評 ― 静寂の中の熱狂

振り返ってみると、『スペースパニック』の魅力は派手さではなく、地味な中にある緊張と工夫の積み重ねにある。

プレイヤーに考えさせ、焦らせ、挑ませる――そのすべてがアクションゲームの本質を突いている。

音も少なく、画面もシンプル。それでも一手の判断が命を分ける緊迫感は、現代の高度な3Dゲームにも負けない。

“掘る”という単純な行為が、ここまで豊かなドラマを生むとは、誰も想像していなかっただろう。

だからこそ、本作は今なお語り継がれる。静寂の中で生まれた熱狂的体験――それが『スペースパニック』というゲームの本当の良さである。

■ 悪かったところ

● 理不尽とも感じられる高難易度設定

『スペースパニック』の最大の欠点としてまず挙げられるのは、あまりにも厳しい難易度バランスである。

敵のスピード、酸素の制限、梯子配置のランダム性――これらが重なり合うことで、プレイヤーにほとんど余裕を与えない。初見プレイヤーにとっては、何が起きているのか理解する前にゲームオーバーになることも珍しくない。

特に序盤から敵の行動が素早く、誘導や掘削の手順を学ぶ前にやられてしまうため、“遊びながら覚える”ことがほぼ不可能に近い構成となっている。

この容赦のなさが、挑戦心を刺激する一方で、カジュアル層を完全に排除してしまった要因でもある。難しいこと自体が悪いのではなく、「学びの余地を与えない難しさ」になってしまっている点が問題だった。

● 操作レスポンスの不明確さ

当時のアーケード基板の制限によるものだが、プレイヤーキャラクターの動作にはわずかな入力遅延や慣性のような“もたつき”が感じられる。

穴を掘る動作中に敵が接近した場合、ボタンを押してもすぐにはキャンセルできず、逃げる間もなくミスになることが多い。

また、穴掘りと穴埋めのボタンが別々に設定されているため、混乱して誤操作を起こしやすい。特に連打による掘削動作中に誤って穴埋めを始めてしまうと、意図せず自分の逃げ道をふさいでしまうという悲劇も起きる。

この操作感の不安定さは、プレイヤーが“自分のせいで失敗したのか”“システムの反応が悪かったのか”を判断しづらくし、結果的に理不尽さを増幅させていた。

● ゲームルールの説明不足

『スペースパニック』は当時のアーケードゲームの例に漏れず、明確なチュートリアルやガイド表示が一切存在しない。

プレイヤーは、どうやって敵を倒すのか、穴を掘る意味が何なのかすら分からないままスタートすることになる。

そのため、最初のプレイでほぼ確実に“何も分からないまま死ぬ”という体験を味わう。現代の視点から見れば、これは設計上の重大な問題だ。

「掘って敵を落とす」というルール自体が独特であるにもかかわらず、それを理解させる仕組みがないため、プレイヤーの多くが短時間で離脱してしまった。

もしステージ1に“チュートリアル的構成”を設けていれば、評価は大きく違っていた可能性がある。

● 酸素システムのプレッシャーが過剰

OXYGENゲージは本作を象徴する要素であり、スリルを生み出す優れた仕組みでもあるが、減少スピードが極端に早いという問題がある。

特に後半面では、敵を倒すペースと酸素の消耗が釣り合わず、どれだけ正確に動いても時間切れになってしまうケースが多発する。

プレイヤーが「うまくプレイしても報われない」と感じる瞬間があるのだ。これでは、緊張感よりも理不尽さが前に出てしまう。

また、酸素が減ると移動速度まで低下するため、焦っている時ほど操作が重くなり、逆に事故を誘発する。心理的な圧迫と物理的な制約が同時にプレイヤーを追い詰め、結果的に“楽しさより疲労”を感じさせるバランスになってしまっている。

● ステージ構造のランダム性が悪影響を及ぼす

一見、毎回ステージの梯子配置が変化することはリプレイ性を高める工夫のように思えるが、実際には攻略性を下げる要因になっている。

梯子の位置によっては、敵を誘導できるルートが極端に少なくなることがあり、特にボスやドンのような上層に誘導しなければ倒せない敵が登場する面では、運要素が強く働く。

つまり、「同じ実力でもステージ構成次第で詰む」ことが起こるのだ。

この不公平感はプレイヤーの意欲を削ぎ、やる気を失わせる要因となった。もし固定パターン制や段階的な配置変化にしていれば、もう少し戦略的な楽しさを維持できただろう。

● ボス・ドン撃破の難しさが極端

中盤以降に登場する緑のボス、そして最強の青いドンは、倒すために2段・3段の縦穴を貫通させる必要がある。

しかし、この縦穴を正確に掘ること自体が非常に難しく、ズレが1ドットでもあると無効になる。

さらに敵をその穴の真上に誘導しなければならないため、理論上は理解していても実践ではほとんど成功しない。

敵のAIは必ずしもプレイヤーの誘導に従うわけではなく、ランダムに方向転換することも多いため、「運良く来てくれるのを待つしかない」状況に陥る。

こうした構造的な不確実性が、ゲーム本来の“プレイヤーの技術で解決できる楽しさ”を削いでしまっている。

● 一度のミスが致命傷になる構成

『スペースパニック』では、敵に触れるか酸素が切れた時点で即ミスとなり、しかもステージ最初からのやり直しになる。

そのため、一度のミスが非常に重い。

たとえば、ボスをあと一歩で落とせるところで敵に触れてしまうと、すべての掘削作業が無駄になる。こうした「努力がリセットされる体験」が多すぎると、達成感よりも徒労感が勝ってしまう。

当時のアーケードゲームは短時間プレイを想定していたとはいえ、もう少し緩和措置――例えばチェックポイント的な要素や、途中復活――があってもよかっただろう。

● 視覚的・演出的な地味さ

プレイヤーの中には「面白いけど画面が寂しい」と感じた人も少なくない。

背景はほぼ真っ黒、効果音も最小限、キャラクターの表情変化も乏しい。これはゲームの雰囲気を強調する演出意図ではあったが、アーケード筐体の“人目を惹く派手さ”という点では不利だった。

同時期の『ギャラクシアン』や『ディグダグ』が華やかな色彩とBGMで注目を集めていたのに対し、『スペースパニック』は静かな印象が強く、プレイしている人の周囲が盛り上がりにくい。

つまり、ゲームセンターという公共空間では“地味すぎた”のだ。これも人気を伸ばしきれなかった一因と考えられる。

● 商業的に不利なデザイン構造

アーケードゲームとしての設計を考えると、リピーターを生みにくい構造だったことも欠点に挙げられる。

短時間で死にやすく、成功体験を得るまでに時間がかかるため、1プレイごとの満足度が低かった。さらに、敵の動きが速くなりすぎて終盤がほぼ運頼みになるため、熟練プレイヤーでも安定してプレイしづらい。

その結果、ゲームセンター側としても“収益効率が悪いタイトル”と見なされ、早期に撤去されることが多かったという。

面白さよりもビジネス上のリスクが目立ってしまったのは、ユニバーサルにとって痛恨だった。

● 総評 ― 面白さの原石を包む“未完成さ”

総じて『スペースパニック』の悪かった点は、優れたアイデアを支える設計が未成熟だったことに尽きる。

発想は画期的でありながら、それをプレイヤーに理解させ、体験させるための導線が整っていなかった。

また、難易度や操作性、テンポといった基本部分の調整が追いつかず、実験的な側面が強く出すぎた結果、一般層には受け入れられなかった。

だが裏を返せば、これほど多くの課題を内包していたからこそ、後の開発者たちが改良を重ね、“掘るアクション”というジャンルを完成させるきっかけになったともいえる。

つまり、『スペースパニック』は“未完成ゆえに未来を開いた作品”だったのだ。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 主人公 ― 無名の宇宙作業員としての魅力

『スペースパニック』の主人公には、名前も背景設定も一切存在しない。プレイヤーが操作するのは、ただの無言の宇宙服姿の作業員だ。だが、この匿名性こそが、本作の持つ没入感と象徴性を高めている。

派手なヒーローではなく、過酷な環境で孤独に作業を続ける一人の労働者。そんな姿が、当時のプレイヤーの想像力をかき立てた。

酸素が減るたびに歩みが鈍り、警告音が鳴り響く中でも淡々と穴を掘り続ける彼(あるいは彼女)は、まるで宇宙で生き延びるためにすべてを懸ける“生存者”の象徴のように見える。

この無表情な主人公が、プレイヤー自身の分身として機能している点が、多くの人に強く印象を残している。プレイヤーが「自分の手で敵を落とした」という実感をダイレクトに得られるのは、このキャラが感情表現を排した存在だからこそだ。

● 赤いモンスター ― 基本にして最も愛される敵

最初に出会う赤いモンスターは、プレイヤーにとって最も身近で、同時に“敵キャラクターの入門”でもある。

この赤モンスターは、見た目こそシンプルだが、ゲームのテンポを支える存在だ。スピードが遅く、単段の穴で倒せるため、初心者が最初に成功体験を得る相手になる。

プレイヤーの多くは「初めてこの赤い敵を落とした瞬間」を鮮明に覚えており、それがゲームを続ける原動力になったと語っている。

また、コミカルなドット絵で描かれたその姿もどこか憎めない。落としたときの“ふっと消える”動きや、埋めた後の静けさには、奇妙な快感がある。

赤モンスターは『スペースパニック』における“初めての勝利”の象徴であり、プレイヤーの心に最も残るキャラクターといっていいだろう。

● 緑のボス ― 技術と戦略を要求する中級者の壁

赤い敵を倒せるようになったプレイヤーの前に立ちはだかるのが、緑のボスだ。

動きが速く、2段貫通の縦穴を掘らなければ倒せない。つまり、単なる反射ではなく事前の計画と誘導力が求められる。

多くのプレイヤーが最初にこの敵に苦戦し、「どうしても倒せない!」と叫んだものだ。しかし、何度も失敗を重ねてようやく縦穴に落とせた瞬間の喜びは格別で、彼を倒したときの感覚を「このゲームで最も達成感を得た瞬間」と語る人も多い。

緑のボスは、“このゲームを理解した者だけが倒せる存在”であり、プレイヤーの熟練を測る試金石のような役割を果たしている。

理不尽ながらも、彼を倒せたときに感じるカタルシスは非常に強く、だからこそ“憎たらしくも愛おしい敵”として印象に残るのだ。

● 青のドン ― 恐怖と達成感の象徴

本作の最強キャラクターにして、プレイヤーの恐怖そのもの。それが青のドンである。

ドンは3段貫通の縦穴を使わなければ倒せない。しかも移動スピードが凄まじく、逃げる暇も与えない。出現すると、画面全体の空気が変わる。酸素警報音と相まって、まるで“死神”が近づいてくるような緊迫感が走る。

それでも、ドンを倒したときの満足感は他の比ではない。プレイヤーが最高難易度を乗り越え、完全なタイミングと誘導を成功させた証だからだ。

ドンは、“このゲームの終着点”ともいえる存在であり、プレイヤーに恐怖と快感を同時に与える稀有な敵キャラとして知られている。

一部のファンは「彼を倒した瞬間、全身が震えた」とまで語るほどだ。まさに『スペースパニック』という過酷な世界の中で、究極の試練として記憶される存在である。

● 敵キャラクターたちの“無言の存在感”

『スペースパニック』に登場する敵たちは、言葉も音声もなく、表情の変化すらほとんどない。だが、その無機質さが逆に強烈な印象を残す。

彼らは単なる敵キャラというより、宇宙の中で漂う異形の生命体や“環境そのものの脅威”のようにも見える。

プレイヤーが彼らを落とし、埋める行為は、敵を排除するというよりも「生き延びるための儀式」に近い感覚を呼び起こす。

この抽象的な存在感が、プレイヤーに独特の没入感を与えている。彼らが喋らないからこそ、プレイヤーは彼らに自分なりの意味を見出す――それが『スペースパニック』の不思議な世界観の魅力でもある。

● “掘る者と掘られる者”という構図

本作のキャラクター関係をもう少し抽象的に見れば、そこには掘る者(プレイヤー)と掘られる者(敵)という明確な対比がある。

この関係性は単なる力の上下ではなく、「生存をかけた知恵の戦い」として描かれている。敵は無限に湧くが、プレイヤーもまた酸素の限界に縛られており、どちらも生き延びるために必死だ。

この構図が、キャラクター同士に奇妙な“共感”を生み出している。実際にプレイヤーの中には「敵もまた、生きようとしているのかもしれない」と感じる人もいた。

つまり、『スペースパニック』のキャラクターたちは、単なる記号的な敵味方の関係を超え、生と死、掘る者と掘られる者の二面性を象徴する存在なのだ。

● 海外ファンに人気の「ドン」伝説

海外のレトロゲームコミュニティでは、青のドンはしばしば“The Silent Reaper(沈黙の死神)”と呼ばれている。

その異様なスピードと出現時の緊迫感が、当時のゲーマーに強いトラウマを残したのだ。YouTubeなどでは、ドンに追い詰められる瞬間を「Arcade Horror」と評するレビューも存在する。

また、3段貫通で倒したときの瞬間を“宇宙で最も爽快な瞬間”と表現するファンも多く、ドン撃破はまさにレトロアクションの究極的勝利体験と位置づけられている。

日本国内では地味な印象のキャラだったが、海外ではその存在感の強さから、むしろ“カルト的アイコン”として語り継がれている。

● キャラクター全体に流れる“孤独の美学”

『スペースパニック』に登場するキャラクターには、どこか共通して孤独が漂っている。主人公は誰にも助けを求められず、敵もまた無言のまま襲いかかる。

だがその無言の対話こそが、この作品の美しさだ。

敵を倒しても何も報酬はない。音も静かで、画面も暗い。それでもプレイヤーは、ただ黙々と掘り続ける。

この孤独の中の戦いが、キャラクターたちを単なるゲームの駒ではなく、存在そのものとして感じさせてくれる。

だからこそ、プレイヤーは彼らを“好きなキャラクター”として語る。華やかではなく、ただひたむきに存在し続ける姿――そこに多くの人が惹かれたのだ。

● 総評 ― 無名の英雄と沈黙の怪物たち

『スペースパニック』のキャラクターたちは、どれも言葉少なにして存在感が強い。

主人公は名もなき宇宙作業員。敵たちは言葉を持たない怪物。それでも彼らの行動と関係性が、プレイヤーに物語を想像させる。

誰も語らず、ただ生き延びようとする世界。その静かな戦いの中で、プレイヤーは自分自身の勇気や判断力を投影していく。

この“語られないドラマ”こそが、スペースパニックのキャラクターの真価であり、後年になってもプレイヤーの記憶に残り続ける理由だ。

無名の英雄と沈黙の怪物――その構図こそ、『スペースパニック』が時代を超えて愛される所以である。

[game-7]

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

● 当時のプレイ料金とアーケード事情

1980年当時、『スペースパニック』のプレイ料金は1プレイ100円が主流であった。まだインベーダーブームの熱が冷めきらない頃であり、アーケード筐体が次々と登場する中、プレイヤーは「100円でどれだけ遊べるか」を常に意識していた時代だ。

その中で本作は、非常に短命になりやすい構成だった。熟練者でも長くて数分、初心者に至っては1分ももたないことが多く、当時の少年たちは「100円が一瞬で消えた」と語る。

しかし逆にいえば、それだけ緊張感のあるゲームだったとも言える。

100円を投入した瞬間から酸素ゲージが減少し始め、すべての行動が時間と戦う挑戦になる。この独自のテンポは「1プレイ=命の限り」としてプレイヤーの心に刻まれ、後年レトロゲーマーの間で「100円が最も重く感じるゲーム」とまで呼ばれた。

また、ゲームセンターによっては「1プレイ50円」や「2プレイ100円」に設定されるケースもあり、設置店舗ごとの差が大きかった。難易度の高さゆえに客離れを防ぐため、オペレーター側が価格を調整する事例もあったという。

これは当時としては珍しく、難易度に応じて価格が柔軟に変化したゲームの一つとしても記録されている。

● 筐体デザインと宣伝方法の特徴

ユニバーサル社の筐体デザインは、黒を基調とした無機質な外観に、タイトルロゴと簡易的な惑星イラストが描かれたシンプルなものだった。

当時流行していた『ギャラクシアン』や『ムーンクレスタ』のように派手な宇宙戦争風デザインとは異なり、『スペースパニック』は“静かな宇宙の恐怖”を演出していた。

そのため、一見して地味に映ることが多く、通りがかったプレイヤーの興味を引く力は強くなかった。

ユニバーサルは当初、海外市場(特にアメリカのデータイースト提携ライン)を意識していたため、国内宣伝には大きな力を入れなかった。

一部の業界紙に小さな広告が掲載されたものの、ビジュアル的な訴求力が弱く、話題性という点では他タイトルに後れを取った。

その結果、『スペースパニック』は「知る人ぞ知る硬派な作品」という印象を持たれるようになった。だが一方で、そのストイックなイメージが後年のマニア層には強く響き、“無言の名作”として語り継がれることになる。

● 海外での展開と人気の広がり

『スペースパニック』は日本だけでなく、アメリカやヨーロッパでもライセンス版が展開された。海外では「Space Panic」のタイトルそのままでリリースされたが、機種やバージョンによって細部の仕様が異なる。

特に北米では「Cosmic Panic」という改題バージョンが一部で流通し、データイーストUSAが流通を担当したケースも確認されている。

ただし、海外でも反応は賛否両論で、「難しすぎるが中毒性がある」「説明が少なすぎて理解できない」といった意見が多かった。

それでも、“世界初のプラットフォームアクションゲーム”として後に再評価されるようになる。

1983年に『ロードランナー』が登場した際、多くの海外ゲーマーが「Space Panicが原型だ」と言及し、再び注目を浴びた。

結果的に、当初はマイナーだった本作が、後世において“ジャンルの祖”として歴史的価値を持つようになった点は、ユニバーサルの見る目の確かさを示している。

● プレイヤー層と口コミでの広がり

当時のプレイヤー層は、10代の学生を中心にした常連ゲーマーが多かった。

単純にスコアを競うのではなく、「どうやって最上位のドンを倒すか」という話題が口コミで広がり、ゲーセン仲間の間で“倒し方研究会”のような交流が生まれた。

攻略本や公式マニュアルが存在しなかった時代に、口伝えで情報を共有する文化があったのだ。

この交流の中で「2段貫通で倒せた!」「酸素残量でボーナスが変わるらしい!」といった発見が報告され、ゲーム自体がコミュニティを育てる力を持っていた。

また、女子プレイヤーの割合は低かったものの、稀に“冷静に敵を誘導するタイプ”の女性ゲーマーが注目を浴びることもあった。シンプルながらも知的要素の強いゲームであったため、“頭脳派アクション”として評価する声も多かった。

● メディアでの取り上げと評価

1980年当時、アーケードゲーム専門誌はまだ黎明期であり、本作が大々的にレビューされることは少なかった。

ただし、『ゲーメスト』や『アミューズメント通信』の前身的な雑誌・業界新聞では、「新機軸の穴掘りアクション」として小さく紹介されている。

その中で特に評価されたのは、ステージ構造と敵AIの組み合わせによる“疑似立体感”であり、平面でありながら高さと奥行きを感じさせる設計が“未来的”と評された。

後年、レトロゲーム研究家の間で再評価が進むと、1980年代初期のアクションデザインを語る上で必ず名前が挙がる作品となる。

例えば、海外のアーカイブ誌『Retro Gamer』では「アクションゲームのDNAを最初に定義したタイトル」として紹介されており、その評価は徐々に上昇していった。

● 家庭用移植・クローン作品の登場

アーケードでの成功こそ限定的だったが、『スペースパニック』のアイデアは後年さまざまな形で受け継がれた。

1982年にはコレコビジョン向けに公式移植が登場し、家庭用初期世代のプレイヤーに“穴掘りアクション”の面白さを広めた。

また、クローンゲームとして「Apple Panic」(Apple II / PC-8001など)が発売され、こちらは世界的ヒットを記録する。

この『Apple Panic』は明確にスペースパニックのシステムを踏襲しており、階層構造・梯子・敵誘導といった要素がほぼそのまま移植されている。

つまり、本作は直接の商業的成功こそ逃したものの、後のパソコンゲーム文化を開花させた起点となったのである。

日本国内でもPC-8801やFM-7向けに同系統のゲームが登場し、“スペースパニックタイプ”というジャンル名称が使われるほどだった。

● ゲームセンターでの人気推移と撤去時期

発売直後は「珍しい宇宙アクション」として一定の注目を集めたが、その人気は長続きしなかった。

理由の一つは、前述したように難易度の高さによる回転率の悪さである。初心者が1分以内にゲームオーバーになるため、筐体の前に人が溜まらず、自然と設置店舗が減っていった。

また、同年に『パックマン』が登場したことで、世間の注目が一気にそちらに移ってしまった。

『スペースパニック』の硬派で静かな印象は、カラフルでポップな『パックマン』の登場によって完全に影を潜める形となった。

それでも、一部の熱心なゲーマーたちは本作を「知る人ぞ知る挑戦作」として支持し続け、90年代以降にはレトロアーケード特集で再び話題に上るようになる。

つまり本作の人気は、瞬間的な流行ではなく、時を経て静かに評価されていくタイプの作品だったのだ。

● 再評価と現代での人気

2000年代以降、レトロゲーム保存活動の高まりとともに『スペースパニック』は再評価された。

特にエミュレータMAMEによって動作が確認されるようになってからは、研究家やコレクターがこぞってプレイし、「これが世界初の本格的プラットフォームアクションだ」と再認識された。

YouTube上でも実況動画やスコアアタックが投稿され、若い世代の間で「伝説的な原点」として注目を集めている。

さらに、レトロアーケードを再現するバーやミュージアムでは、今でも実機筐体が稼働しており、往年のファンが懐かしむ声が絶えない。

このように、『スペースパニック』は単なる古いゲームではなく、アクションゲーム史の礎を築いた文化遺産的存在として、現代でも確かな人気を維持している。

● 総評 ― 静かな名作として残った理由

商業的には成功しなかった『スペースパニック』だが、その影響力は計り知れない。

派手さも、連射も、武器もない。だが、プレイヤーの思考と反射だけで生き延びる構造は、後の多くのアクションゲームに受け継がれた。

宣伝では目立たずとも、ゲームの根幹にあるアイデアが未来を変えたのだ。

静かに登場し、静かに姿を消し、そして再び語られる――まさに“宇宙の孤独を描いた作品”らしい運命である。

それゆえに今もなお、『スペースパニック』は知る人ぞ知る偉大な挑戦作として、レトロゲーム史に確固たる位置を占め続けている。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 高機能 反射防止 スムースタッチ / 抗菌 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ..

dreamGEAR レトロアーケード パックマン 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フィ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 防指紋 クリア タイプ 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護..

【新品】【即納】 Victrix Pro FS 12 レバーレス アーケードコントローラー Victrix by PDP Arcade Fight Stick for PlayStation 5 PC ..

NEOGEO Mini インターナショナル ネオジオ ミニ 国際 NEO GEO Mini International アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイタ..

評価 3.67

評価 3.67