【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:任天堂

【開発】:任天堂

【発売日】:1980年

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

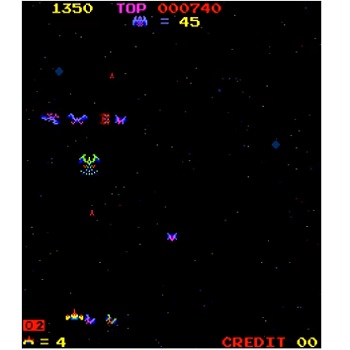

宇宙を舞台にした任天堂初期の野心作

1980年、アーケード業界がまだ“スペースインベーダー”の成功の熱気に包まれていた時代に、任天堂が送り出したのが『スペースファイアバード(Space Firebird)』である。開発・販売は「任天堂レジャーシステム」名義で行われ、アップライト筐体版とテーブル筐体版の2種類が存在していた。販売価格はそれぞれ70万円と58万円とされ、当時としては高価だったが、ゲームセンターオーナーにとっては確実な収益を見込める“新しいタイプの宇宙戦闘ゲーム”として注目を集めた。

ゲームのテーマは、未知の宇宙空間を舞台に「火の鳥」と呼ばれる敵生命体の群れを迎撃するというもの。プレイヤーは宇宙船を操作し、レーザーを発射して次々と襲いかかる敵を撃墜していく。当時流行していた「ギャラクシアン型」シューティングの流れを汲みながらも、任天堂独自の要素を多数盛り込んだ作品であり、その後の同社のゲーム開発姿勢を示す重要な一歩とも言える。

ゲームシステムと基本ルール

『スペースファイアバード』は、典型的な固定画面シューティングの形式を採っている。画面下部にプレイヤーの自機である宇宙船が配置され、左右に移動しながら上方向にレーザーを発射して敵を攻撃する。ステージには一度に多数の敵が現れ、波状攻撃を仕掛けてくる。敵の動きは単調ではなく、旋回や急降下といった複雑な軌道を描くものもあり、プレイヤーには常に素早い判断が求められた。

各面では50体の敵が登場し、これを全滅させることでステージクリアとなる。敵には耐久値が設定されており、1発では倒せない個体も存在する。単純な連射では対応できないため、敵の動きや配置を見極め、的確に攻撃する必要があった。また、自機が被弾、または敵と衝突した場合は残機が1つ減り、全滅するとゲームオーバー。典型的な残機制でありながらも、そのテンポの良さと緊張感がプレイヤーを夢中にさせた。

独特の“脱出ボタン”システム

本作最大の特徴は「脱出ボタン(EJECT)」と呼ばれる特殊アクションだ。これは一度だけ使用できる緊急回避機能で、ボタンを押すと自機が一時的に不死身状態となり、敵に体当たりしても破壊されるどころか逆に敵を撃破できる。この演出は当時として非常に斬新で、プレイヤーが窮地に追い込まれた際の最後の切り札として人気を博した。EJECT使用中はまるで炎に包まれたようなエフェクトが表示され、「火の鳥に挑む人間の反撃」というテーマ性を強調していた点も印象深い。

この機能は単なる救済措置ではなく、スコア稼ぎの戦略にも影響を与えた。上手いプレイヤーはあえて敵の密集地帯でEJECTを発動し、一度に多数の敵を撃破して高得点を狙うなど、攻撃的な活用法を見出していたのである。

アーケード基板と流通の実情

『スペースファイアバード』の基板は当時の任天堂製アーケード作品の中でも流通量が多く、海外にも輸出された。その人気ゆえに、海賊版(コピー基板)も多く出回っていた。純正品は複数のコネクタを備えた複雑な構造だったのに対し、海賊版は1つの簡略コネクタで配線できるよう改造されていたという。このため、後年の中古市場では純正とコピーの見分けが難しくなり、マニアの間で議論の的となっている。

40年以上が経過した現在では、動作する純正基板は希少品となり、修理部品の確保も困難である。それでも、レトロゲーム愛好家や基板コレクターの間では“任天堂初期のシューティング黄金期”を象徴するアイテムとして高い人気を誇っている。

海外展開と「セガ版」

本作は任天堂の単独タイトルであるが、海外ではセガとのライセンス契約により「SEGA/Gremlin」名義で販売された。欧米版では筐体デザインが異なり、ロゴも派手なSF調に変更されていた。さらに一部の海外版では、効果音やBGMが異なっている例も報告されており、音響基板の仕様が地域によって微妙に違っていたようだ。これにより、コアなファンの間では“セガ版ファイアバード”と“任天堂版ファイアバード”の比較検証が行われることもある。

この国際展開は、任天堂が後に世界市場へと本格進出する伏線ともいえる。アーケード市場での海外実績を積むことが、のちのファミリーコンピュータ輸出やNES展開に繋がる基礎となった。

当時のアーケード文化との関係

1980年当時、アーケード業界は「インベーダーブーム」から「多層的なシューティング時代」へと移行する過渡期にあった。『スペースファイアバード』はその潮流の中で、単なる模倣に終わらず、任天堂の創造的アプローチを提示した。火の鳥という神話的モチーフを宇宙戦の中に組み込むという発想は、のちの『メトロイド』や『スターフォックス』にも通じる“SFと幻想の融合”という任天堂らしいデザイン哲学の萌芽を感じさせる。

また、当時のゲーセンでは、本作のEJECTボタンを押すタイミングを競う「ファイアバード選手権」などが非公式に行われた記録もあり、プレイヤー間の交流を促したゲームとしての側面も見逃せない。

技術的特徴と映像表現

グラフィックはドット数こそ限られていたものの、敵キャラクターが滑らかに羽ばたくアニメーションや、撃墜時のスパークエフェクトなど、当時のハード性能を最大限に活かした表現が特徴的だった。特に火の鳥型の大型敵は印象的で、赤・黄・オレンジの多重スプライトによる“燃えるような演出”は、多くのプレイヤーに強い印象を残した。

サウンド面では、当時主流だったアナログ回路による効果音生成を採用しており、電子的な爆発音やビーム音に温かみのあるノイズが混じる“味わい深い音質”が持ち味だった。これらの音は現在もレトロゲームファンの間で高く評価され、音源研究の題材としても扱われている。

後世への影響

『スペースファイアバード』は、その後の任天堂のアーケード路線に確実な足跡を残した。1981年には『ドンキーコング』が登場するが、その開発スタッフの一部は『スペースファイアバード』の技術や経験を継承していたとされる。さらに、海外ではこのゲームに触発されて制作された類似作品も多く、“スペースファイアバード系”という一ジャンルが形成されたほどである。

その意味で、本作は単なる1本のシューティングではなく、任天堂が家庭用ゲーム機以前に培った“アーケード時代の創造性”を象徴する存在として、今日に至るまで語り継がれている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

シンプルさの中に潜む緊張感と中毒性

『スペースファイアバード』の最大の魅力は、プレイヤーが感じる“緊張と集中”の絶妙なバランスにある。画面上に現れる敵は、一見すると単純なパターンで飛行しているように見えるが、実際にプレイするとその動きは予測困難で、わずかな油断が命取りとなる。敵の出現テンポや飛行軌道はステージが進むごとに変化し、同じ展開が続かないよう設計されていた。この「単純なルールでありながら、常に新しい展開が生まれる」という緊張感こそが、当時のゲーマーを惹きつけた最大の理由である。

また、プレイヤーの腕前によって難易度の体感が大きく変わるのも本作の特徴だった。連射の速度、敵の誘導の仕方、EJECTボタンを押すタイミングなど、すべてがスコアに直結する。こうした“技量が明確に反映される”ゲームデザインは、のちのシューティング文化の基礎を作ったといっても過言ではない。

脱出ボタンが生み出す一発逆転のスリル

EJECT(脱出)ボタンは『スペースファイアバード』を語るうえで欠かせない存在である。この一度きりの救済手段が、単なる“保険”ではなく、プレイヤーの心理戦を刺激する仕掛けになっている。敵の猛攻を受けている最中、「今押すか、もう少し粘るか」と葛藤する瞬間の緊張は、現代のハイエンドゲームにも通じるドラマ性を持っていた。

しかも、このEJECTはただ逃げるためだけではなく、“攻めの道具”として使うことができる。無敵状態で敵群に突っ込み、一網打尽にする爽快感は他のゲームでは味わえないもので、まさに「リスクとリターンの美学」がここに凝縮されている。当時のプレイヤーたちは、このEJECTをいかに効果的に使うかを研究し、自分なりの“必勝パターン”を確立していった。

スコアアタックがもたらす競技性

1980年代初頭のアーケード文化では、スコアを競い合うことがゲームの主目的であり、『スペースファイアバード』もその例外ではなかった。高得点を出すためには、敵の出現位置や動きの傾向を覚え、より効率的に倒すことが必要になる。耐久力の高い敵を倒すタイミングや、EJECTを使う最適な瞬間を見極めるなど、プレイヤーには高度な戦略が求められた。

ゲームセンターでは“ファイアバード名人”と呼ばれる常連客が現れ、ノーミスで何ステージもクリアする姿が注目を集めた。中には、スコアボードの記録を塗り替えるために一晩中プレイし続けたというエピソードも残っている。こうした競技的な遊び方は、後の『ドンキーコング』や『マリオブラザーズ』のハイスコア競争へと繋がっていった。

火の鳥という神話的存在のデザイン性

『スペースファイアバード』というタイトルが示す通り、このゲームの象徴は「火の鳥」である。神話に登場する不死の鳥をモチーフにした敵キャラクターは、他の宇宙生物とは異なる荘厳さと威圧感を持っており、プレイヤーの前に立ちはだかる“終末的な敵”として描かれている。赤とオレンジのスプライトが重なり、まるで炎がゆらめくように見える演出は、当時のグラフィック技術の限界を超えた美しさだった。

このデザインには、単なるSFではなく“神話と科学の融合”という哲学的な要素も含まれている。人類が科学力を駆使して宇宙に挑む中で、古来の伝承に語られる象徴的存在と対峙する――その構図が、どこか寓話的な深みを持たせているのだ。任天堂が後に『ゼルダの伝説』などで見せる“神話構造を内包したゲーム世界”の萌芽が、この時点で既に見られる点は非常に興味深い。

サウンドが生み出す没入感

ゲームの魅力を語るうえで、音の存在も欠かせない。『スペースファイアバード』はBGMがほとんど存在せず、代わりに効果音がゲーム全体の空気を支配している。レーザーの発射音、敵の羽ばたき音、爆発音――これらが混ざり合うことで、まるでプレイヤー自身が宇宙戦闘の真っ只中にいるような臨場感を生み出していた。

特に印象的なのは、EJECTボタンを押した際の音だ。通常の攻撃音とは異なる、高周波のうねりが鳴り響き、緊迫感を一気に高める。その音を聞くだけで「一発逆転のチャンスが来た」と感じるほど、聴覚的演出が巧みに機能していたのだ。当時のアナログ音源ならではの温かみと荒々しさが共存し、今でも“レトロサウンドの名作”として研究されている。

筐体デザインと操作感の完成度

アーケード筐体自体も、『スペースファイアバード』の魅力を語る上で外せないポイントである。アップライト型は金属フレームに鮮やかな宇宙背景が描かれたパネルを採用し、プレイヤーが宇宙船のコックピットに座っているかのような臨場感を演出していた。一方、テーブル型は喫茶店などにも設置され、コーヒーを飲みながらプレイする“文化的娯楽”として親しまれた。

操作系統はジョイスティックと2つのボタン(ショット・EJECT)という非常にシンプルな構成だが、そのレスポンスの良さは群を抜いていた。ショットの連射速度や移動感覚が直感的で、初心者でもすぐに慣れる設計でありながら、極めようとすると驚くほど奥深い。任天堂のハードウェア設計力の高さが、すでにこの時点で光っていたと言える。

リプレイ性の高さと中毒的ゲームループ

本作はゲームオーバーになっても「もう一回だけ」と思わせる不思議な吸引力を持っていた。その理由の一つは、敵の出現パターンが巧妙に設計されている点にある。プレイヤーが上達していくにつれて、かつては避けられなかった攻撃を冷静に捌けるようになり、少しずつスコアが伸びていく。成長を実感できる仕組みが、プレイヤーを繰り返し挑戦させた。

さらに、EJECTの使用タイミングを変えることでゲーム展開が大きく変化するため、プレイヤーごとに異なる戦略が生まれる。こうした“繰り返しても飽きない構造”が、多くの人々を虜にした。

任天堂らしさの原型

『スペースファイアバード』は、のちの任天堂作品に通じる“プレイヤー体験中心主義”の始まりでもあった。単なる高難度のゲームではなく、「どうすればプレイヤーが気持ちよく集中できるか」「失敗したときに再挑戦したくなるか」という心理設計が緻密に組み込まれている。これは『マリオブラザーズ』や『ゼルダ』にも共通する哲学であり、任天堂のDNAがこの時点で確立されつつあったことを示している。

総括:シンプルでありながら、深く、美しい

『スペースファイアバード』は、今日の感覚からすれば非常にシンプルな構造のゲームだ。しかし、その中に込められた緊張感、戦略性、ビジュアルの美学は、今なお多くのファンを惹きつける。シューティングゲームというジャンルが“反射神経の勝負”だけでなく、“思考とリズムの融合”であることを、このゲームは示していた。

まさに、1980年という黎明期に生まれた傑作であり、任天堂が“楽しさをデザインする”企業へと進化していく原点がここにある。

■ ゲームの攻略など

基本の立ち回りと生存重視の思考

『スペースファイアバード』の攻略において最も大切なのは、単に敵を倒すことではなく「いかに生き残るか」という点である。

このゲームでは、敵が次々と波状攻撃を仕掛けてくるため、最初の数秒の動きが命運を分ける。開幕と同時に中央に留まるのは非常に危険で、まずは左右どちらかへ移動して敵弾の流れを見極めるのが鉄則だ。敵は一定のリズムで降下するが、個体によっては急旋回して自機に突っ込むタイプもいる。これを読めずに中央付近で迎撃を続けていると、逃げ道を失いやすい。

最初は敵の行動パターンを観察し、どの方向から攻撃が多いかを覚えることが重要だ。特に序盤ステージは練習の絶好の機会。焦って高得点を狙うよりも、「1ステージを確実に生き延びる」ことを優先することで、自然と反応速度と判断力が養われていく。

ショットの連射タイミングを極める

『スペースファイアバード』は、ショットの連射速度に上限があるとはいえ、プレイヤーの連打リズムによって攻撃効率が大きく変化する。

単純にボタンを連打するよりも、「敵が画面中央に差し掛かる瞬間に合わせて撃つ」ことを意識することで、無駄弾を減らし、確実に命中させることができる。

特に耐久力の高い敵には、ショットを連続で当てる“ピンポイント射撃”が有効だ。連射のテンポを「パン・パン・パン」と一定に刻むことで、弾間隔が安定し、命中率が向上する。熟練プレイヤーはこのリズムを“ファイアテンポ”と呼び、まるで音楽のように撃ち続けていたと言われている。

敵のタイプを見極める

敵キャラクターは一見同じように見えても、それぞれ行動パターンが異なる。

・小型タイプ:高速で直進するが耐久力は低い。連射で処理。

・中型タイプ:やや旋回しながら降下。ショット1~2発で破壊可能。

・大型タイプ(火の鳥形):高耐久かつ不規則な動き。攻撃よりも回避を優先すべき相手。

この中で最も厄介なのが大型の「火の鳥」。その動きはまるで意思を持っているかのようにランダムで、時に画面下まで降りてきて体当たりしてくることもある。これを避けるには、敵が一度上昇した後の降下パターンを覚えることが鍵となる。焦って反撃せず、敵の動きを一呼吸置いてから狙うのが上級者の流儀だ。

EJECTボタンを使うタイミングの研究

ゲーム攻略の核心は、やはり「EJECTボタン」をどの瞬間に使うかに尽きる。

EJECT発動中は無敵状態となるが、その効果は短時間しか続かない。したがって、使用するタイミングを間違えると、せっかくのチャンスを無駄にしてしまう。

一般的に最も効果的なのは、敵が一斉に降下してくる“第3波”の瞬間である。この時にEJECTを発動し、画面中央を横切るように移動すれば、多くの敵を一掃できる。

一方で、残機が少ない状況では、防御目的で使うのも有効だ。敵の攻撃を避けられずに囲まれた時、EJECTを押して体当たり脱出することで次のチャンスを作り出せる。

上級者の中には「EJECTをあえて最後まで使わない」という戦略も存在する。これにより、常に緊張感を維持し、精神集中を極限まで高めることができるという。まさに“命を賭けた一手”として、EJECTはこのゲームの象徴的な攻略要素である。

スコア稼ぎの奥義

高得点を狙うには、ただ生き残るだけでは不十分だ。敵を撃つ順番、攻撃のタイミング、EJECTによる連鎖撃破など、すべての行動に得点効率を意識する必要がある。

例えば、敵が編隊を組んで現れる場面では、先頭の個体を撃破すると残りの敵が一時的に乱れる。この瞬間を狙って、連射で一気に全滅させるとボーナス得点が入る。

また、火の鳥を倒すと通常の数倍のスコアが得られるため、EJECTをこの敵専用に温存しておく戦術もある。火の鳥の攻撃は危険だが、撃破に成功すれば一気に得点が伸びる。リスクを恐れず挑む勇気が求められる場面だ。

残機運用の考え方

このゲームの残機はプレイヤーにとって“リソース”である。単にミスを避けることよりも、どの場面でリスクを取るかを考えることが重要だ。

1面から慎重に進めて残機を温存するプレイスタイルもあるが、スコアを狙う場合は中盤で積極的に攻め、火の鳥撃破で得点アップを狙うことも多い。つまり、「残機を守る」より「残機を使って得点を稼ぐ」ことが上級者の考え方なのだ。

さらに、EJECTを使い切った後の残機管理は極めてシビアになる。ここから先は純粋な技術勝負となるため、敵の動きに慣れ、攻撃をパターン化しておく必要がある。

上級者のテクニック集

上級者の間で共有されていたテクニックとして、「端寄せ撃ち」や「リズム避け」がある。

端寄せ撃ちは、画面端ギリギリまで自機を移動させ、敵弾の軌道を制限する方法。敵の降下角度を限定できるため、避ける範囲が狭まり安全に戦える。

リズム避けとは、一定のテンポで左右移動を繰り返すことで、敵弾の密度を分散させる技法。これにより、画面全体の弾幕が緩やかになり、生存率が上がる。

これらは単なる反射神経ではなく、“敵AIの癖を読む知性のプレイ”として当時のハイスコアプレイヤーに愛された。

攻略本などが存在しなかった時代に、こうした知識を仲間内で共有し、ゲームセンターの中で「攻略文化」が生まれていったのも、この作品の大きな魅力の一つだ。

裏技と隠し仕様

『スペースファイアバード』には、いくつかの隠れた仕様が存在したとされている。

たとえば、連続で一定数の敵をミスなく倒すと、自機のショット間隔がわずかに短縮されるという報告がある。これは内部的なボーナス判定の一種と見られ、熟練者の間では“ファイアモード”と呼ばれていた。

また、ゲームオーバー後に特定のタイミングでコインを投入すると、スタート位置が次のステージに引き継がれるという噂もあった。これらは公式には確認されていないが、当時のゲーセンでは都市伝説的に語られていた。

このように、攻略情報が口コミや体験談として広まり、コミュニティの中で検証されていく文化は、のちの「裏技ブーム」へと繋がっていく。

『スペースファイアバード』は、まさに“攻略という遊び”をプレイヤーに植え付けた先駆的タイトルだった。

攻略の極意:心のコントロール

最終的にこのゲームを極める鍵は、テクニックよりも“心の安定”にある。

火の鳥が目の前に迫る瞬間、EJECTの残りを気にしながら冷静に判断できるかどうか――そこが勝敗を分ける。焦りは判断を鈍らせ、敵の誘導弾に自ら突っ込んでしまう。

長時間プレイを続けると集中力が切れるため、上級者は「呼吸リズム」や「連射テンポ」を一定に保つ練習を行っていたという。

つまり、『スペースファイアバード』の攻略とは、単なるゲームテクニックの習得ではなく、“自己制御”の鍛錬でもあったのだ。

この緊張と静寂のせめぎ合いこそが、プレイヤーを虜にし、何度も挑戦させる魔力を持っていた。

■ 感想や評判

登場当時のプレイヤーの反応

1980年当時、『スペースファイアバード』がゲームセンターに姿を現したとき、多くのプレイヤーがまず驚いたのはそのビジュアル表現だった。

「火の鳥」という神話的存在を宇宙空間で再現したデザインは、従来の単調な敵キャラクターとは一線を画していた。羽ばたきながら降下してくる赤い鳥の姿は、モニターの前に立った瞬間、強烈なインパクトを与えたという。

当時のゲーム雑誌やプレイヤーの手記には、「燃える鳥に見とれているうちにやられた」「BGMがないのに迫力がすごい」「緊張しすぎて手が汗だくになった」といった感想が多く見られる。

特に、EJECTボタンを押した瞬間の爽快感はプレイヤーの間で話題となり、「一度はあの無敵の感覚を味わってほしい」と勧める口コミが広がった。

ゲームセンターでは、本作をプレイする人々の後ろに見物客が並ぶほどで、成功したプレイヤーがEJECTを駆使して火の鳥を撃破すると、歓声が上がることも珍しくなかった。プレイヤーの緊張感と観客の期待が交錯するその光景は、まさに当時のアーケード文化の象徴であった。

ゲーム雑誌・専門誌での評価

当時のアーケード情報誌『ゲームマシン』や『アミューズメント通信』などでは、『スペースファイアバード』を「任天堂の野心的な挑戦作」と評していた。

レビューでは、グラフィックの鮮やかさ、操作のレスポンス、EJECT機能の革新性などが高く評価されていた一方で、「難易度が高すぎる」との指摘も多かった。

特に、EJECTを使うタイミングを誤ると一瞬で全滅するというシビアなバランスは、初心者には厳しかったようだ。だがその反面、「腕前が上がるごとに新しい発見がある」「理不尽ではなく挑戦的」といった声も寄せられ、プレイヤーの技術向上を刺激する“スルメゲーム”的魅力を持つと紹介された。

また、当時のライバルタイトルである『ギャラクシアン』や『フェニックス』と比較されることも多かったが、評論家たちは『スペースファイアバード』に「任天堂らしい完成度と遊び心」を見出していた。つまり、単なる模倣ではなく“物語性のあるシューティング”として評価されたのである。

アーケード運営者からの評価

プレイヤーだけでなく、ゲームセンターの運営者からも本作は好意的に受け止められた。

理由は「稼働安定性」と「リピート率」の高さだ。任天堂レジャーシステム製の筐体はメンテナンス性が高く、基板の信頼性も高かったため、長期間の稼働に耐えうる設計だった。

また、プレイヤーが短時間でゲームオーバーになりやすい難易度設定が、結果的に回転率を上げ、収益性を高めていた。

一方で、上達したプレイヤーが長時間プレイを続けると客の回転が悪くなるため、店舗によっては「連続プレイ禁止」「1ゲーム交代制」を導入したケースもあった。

このような運営ルールが導入されるほど、プレイヤーが熱中していたことを物語っている。

海外プレイヤーの感想と反響

『スペースファイアバード』は海外でも「SEGA/Gremlin」ブランドを通じて展開され、北米のゲーマーたちからも一定の評価を得た。

アメリカの業界誌『Play Meter』や『RePlay』では、“A visual masterpiece of space combat(宇宙戦闘の視覚的傑作)”と評され、EJECTシステムが「プレイヤーにヒーロー気分を与える発明」として紹介された。

欧州では特にイギリス市場で人気があり、ロンドンのアーケードでは「ファイアバード・ナイト」と呼ばれる非公式トーナメントが開かれたという記録も残っている。

海外版ではBGMや色調が微妙に異なっていたため、欧米のプレイヤーは日本版との違いを楽しむ一方で、“Original Nintendo Version”を探し求めるファンも多かった。

また、海外プレイヤーの間では「日本の神話をモチーフにしたSF」という点に文化的興味が持たれ、単なるシューティングではなく「芸術的表現」として語られることが多かったのも特徴である。

後年のレトロゲーマーによる再評価

90年代以降、家庭用ゲーム機が普及すると、『スペースファイアバード』は徐々に一般の目から遠ざかっていった。

しかし2000年代以降、レトロゲーム文化の再評価が進む中で、本作は再び脚光を浴びるようになる。特にシューティング愛好家の間では、「任天堂初期の傑作」「EJECTシステムの元祖」として高く評価されている。

現代の評論家は、「シンプルでありながら心理的駆け引きが深い」「わずかな時間にドラマが生まれる」といった点に注目している。

また、アナログ的な爆発音や残響のある電子音が“デジタル黎明期の温もり”を感じさせるとして、サウンドデザイン面でも再評価されている。

一部のアーケード博物館や展示会では、動作可能な筐体が特別展示されることもあり、来場者の中には「昔これを遊んでいた」と涙ぐむ中年世代の姿も見られる。

『スペースファイアバード』は単なるゲームではなく、当時の空気、匂い、そして若き日の興奮を呼び覚ます“時間の記録”として愛されているのだ。

批評家が指摘する独自性

評論家たちは、『スペースファイアバード』の魅力を「冷静さと激情の共存」と表現している。

敵の攻撃は激しいが、プレイヤーの操作感覚は滑らかで、どんな状況でも自分の責任で打開できる感触がある。これは、のちの任天堂作品にも通じる“プレイヤー主導の楽しさ”の原型であり、批評家たちはこの哲学的なゲーム性を「インタラクティブアートの始まり」とまで評している。

一方で、「時代の制約の中で限界に挑んだ作品」という声も多く、グラフィックや音の粗さを“味”として肯定する意見が主流である。中には「このゲームを今の技術でリメイクしてほしい」という願望も多く寄せられている。

マニア層の熱狂と収集文化

『スペースファイアバード』の基板や筐体は、今ではコレクターズアイテムとなっている。

特に純正の任天堂版基板は流通数が少なく、オークションや中古基板店では高額で取引されている。

ファンの間では「音が違う」「光の揺らぎ方が純正のほうが自然」など、微妙な違いにこだわる愛好家も多い。

SNS上では、動作確認に成功したファンが動画を投稿し、「この音、この動きが懐かしい」とコメントが相次ぐ。

もはやこのゲームは単なるレトロタイトルではなく、“1980年の空気そのもの”を体験できる文化遺産として語られているのだ。

まとめ:静かなる熱狂

『スペースファイアバード』は、発売当時こそ“ギャラクシアン系の一つ”と見られることもあったが、40年以上経った今、プレイヤーや批評家の中でその評価は明確に変化した。

それは単に技術的な功績ではなく、「プレイヤーが感じる緊張」「判断の瞬間の美しさ」「静寂の中の興奮」といった、感情の体験そのものに価値が見出されたからである。

任天堂が後に掲げる「体験としての遊び」という理念は、すでにこの1980年の作品に宿っていた。

そして今日でも、古びた筐体のモニターに映る火の鳥は、プレイヤーの心を燃え立たせ続けている。

■ 良かったところ

シンプルながら奥深い操作性

『スペースファイアバード』が高く評価されている最大の理由の一つは、非常にシンプルな操作体系でありながら、驚くほどの奥深さを持っていた点である。

操作は「左右移動」と「ショット」、そして「EJECTボタン」だけ。しかし、その3つの行動をどう使い分け、どのタイミングで組み合わせるかによって、戦況が大きく変わる。プレイヤーは常に緊張感と判断力を求められ、単純な操作ながら“自分の上達がそのまま結果に反映される”という爽快なゲーム体験を味わうことができた。

特に、ジョイスティックの反応が非常に滑らかで、微妙な位置調整がしやすいのは当時のアーケード機の中でも群を抜いていた。これにより、狙いを定めたショットが決まったときの快感が大きく、「操作していて気持ちいい」という感覚が強く残る。

この“手触りの良さ”は、後の任天堂製ゲーム全般に共通する特徴でもあり、プレイヤーが自然に集中できる環境づくりの原点としても評価されている。

脱出ボタンが生み出すドラマ性と戦略性

EJECTボタンというシステムは、当時のプレイヤーにとってまさに革命的だった。

それまでのシューティングゲームは、攻撃するか避けるかの二択しか存在しなかったが、このボタンの登場により、「逃げながら攻める」「体当たりで切り抜ける」という新たな選択肢が生まれた。

ボタンを押す瞬間の緊迫感は何度経験しても新鮮で、発動したときの光と音の演出が一種のカタルシスを生み出す。

また、EJECTを一度しか使えないという制約が、プレイヤーの心理戦をさらに深めた。押すのが早すぎれば無駄になり、遅すぎればゲームオーバー。まさに“一瞬の判断が命を左右する”構造が、緊張感と没入感を極限まで高めていた。

このボタン一つに「救済」「攻撃」「美学」が同居しており、単なるシステム以上の感情体験を生み出していたことは、後世の批評家からも「ゲームデザインとして完成された瞬間」と評されている。

ビジュアルとサウンドの融合が作る没入感

1980年当時、アーケードのハードウェアには限界があった。

しかし、『スペースファイアバード』はその制約を逆手に取り、光と音を巧みに使ってプレイヤーを宇宙空間へと没入させた。

背景には広大な星空が描かれ、敵の爆発時にはオレンジ色の光がほとばしる。特に火の鳥の羽ばたきと共に点滅するスプライトの輝きは、モニターの中で“生きた炎”を感じさせた。

また、BGMがほとんど存在しない代わりに、ショット音・爆発音・EJECT発動音といった効果音が絶妙なバランスで配置されている。

この“音の間”がプレイヤーの集中を助け、没入感を強めていた。

ゲームが進むにつれ、音の密度が変化していく構成も巧妙で、自然と緊張と解放のリズムが生まれる。

プレイヤーの脳内で「自分が今、宇宙で戦っている」という錯覚を引き起こすサウンドデザインは、当時の技術水準を超えていた。

緊張感と達成感の絶妙なバランス

このゲームは決して簡単ではない。

敵の動きは速く、火の鳥の攻撃は容赦ない。しかし、その難しさがプレイヤーの挑戦意欲を刺激し、クリアしたときの達成感を格別なものにしている。

1面をクリアするたびに訪れる短い静寂――その瞬間、プレイヤーは心からの安堵と喜びを感じる。

特にEJECTをうまく活かして多くの敵を一掃したときの爽快感は、他のどのシューティングにもない「報われた感覚」を与える。

苦戦の末に成功をつかむ構造が、自然と“もう一度やりたい”というモチベーションを生む。

こうした「難しいのにやめられない」バランスの妙が、『スペースファイアバード』最大の魅力の一つだった。

プレイヤーの創意を引き出す自由度

『スペースファイアバード』は、ステージごとの固定パターンに頼らず、プレイヤー自身が状況を読み、判断して動く自由さを提供している。

敵の出現位置はおおよそ決まっているものの、行動軌道や攻撃タイミングにはランダム性があり、常に異なる展開が待っている。

この「不確実性」が、プレイヤーの即興的判断力を育て、毎回違う体験をもたらす。

また、EJECTを攻撃用に使うか防御用に使うかも完全に自由。

自分のスタイルで戦略を組み立てられるため、プレイヤー一人ひとりの個性が反映される。

それぞれの選択がスコアや生存率に直結するため、“自分だけの戦法”を見つけ出す過程そのものが楽しみとなる。

当時のプレイヤーの中には、あえてEJECTを使わず「完全ノーボタンプレイ」を目指す猛者もいたという。

その自由度の高さが、単なるアクションではなく「思考するゲーム」としての評価を高めた。

当時として革新的だった演出表現

特筆すべきは、ゲーム全体の“演出”の完成度だ。

火の鳥が画面に現れるときのスプライト合成による発光、EJECT発動中の一瞬のフラッシュ、爆発時の多重点滅など、視覚的インパクトが強い。

この頃のアーケードゲームは、まだ派手なアニメーションよりもスコア重視の作品が多かったが、本作は「見せる演出」でプレイヤーを惹きつけた。

また、火の鳥を倒した際に画面が一瞬暗転し、次の波が来る前に“静かな数秒”がある。この間がプレイヤーに心理的余韻を与え、戦いの緊張感をいっそう引き立てていた。

この“間”の美学こそ、任天堂が後年のゲーム開発でも重視する設計思想の原型と言えるだろう。

学習と上達の手応え

『スペースファイアバード』をプレイしていくうちに感じるのは、「確実に自分の腕が上がっている」という実感だ。

初めてプレイしたときは数分でゲームオーバーになってしまうが、数回挑戦を重ねるうちに、敵の動きが読めるようになり、EJECTのタイミングも安定してくる。

ゲームそのものが、プレイヤーに成長の感覚を与える仕組みになっているのだ。

この“上達を実感できる”デザインは、現代のゲームデザインでも理想とされている。

苦労の末に手に入れる成功が、プレイヤーの記憶に深く刻まれる。

『スペースファイアバード』の魅力はまさにこの「努力が報われる快感」にあり、当時のゲーマーたちを熱狂させた。

時代を超えて残る「体験の原型」

本作の良さは、単なる懐古では語り尽くせない。

限られたグラフィックとサウンドの中に、人間の心理や反応を見事に捉えた構造がある。

この“体験設計”の精密さは、今遊んでも古さを感じさせない。

プレイヤーの心を揺さぶる緊張、危機を打破した瞬間の喜び、そして再挑戦への意欲。

それらすべてが、今日のゲームにも通じる“遊びの本質”を表している。

『スペースファイアバード』が生み出した体験の数々は、今なお任天堂の根幹に息づいていると言っても過言ではない。

■ 悪かったところ

初心者には厳しすぎる難易度設定

『スペースファイアバード』の最大の欠点として多くのプレイヤーが挙げたのは、その高すぎる難易度である。

1980年当時のアーケードゲームは基本的に短時間で勝負がつくよう設計されていたが、本作はその中でも特にシビアなバランスを持っていた。敵は高速で動き、軌道も不規則。わずかにタイミングを誤るだけで即座に残機を失う。

プレイヤーがゲームに慣れる前に終わってしまうケースが多く、初見では数十秒でゲームオーバーになることも珍しくなかった。

このため、初心者層にはとっつきにくく、当時の子どもたちの間では「見ている分には面白いが、遊ぶと難しすぎるゲーム」と言われていた。

また、EJECTボタンの存在を理解していないままプレイすると、避けることすらできず、理不尽に感じてしまう人も多かったようだ。

難易度が高いこと自体は上級者にとって挑戦のしがいがあるが、“入り口が狭い”という点では本作の明確な弱点だった。

ゲームセンター運営者からも「もう少し練習モードが欲しかった」「初心者がすぐ離れてしまう」といった声が挙がっていたという。

EJECTシステムの説明不足

本作の目玉であるEJECTボタンは、確かに画期的なシステムだったが、その使用方法や効果の説明が不十分だったことも問題視された。

筐体には「EJECT」と書かれたボタンがあるだけで、どういう効果を持つかの説明文はほとんどなかった。

プレイヤーの中には「脱出=自滅ボタン」と勘違いして押さないままゲームを終える人も多く、せっかくのシステムを活かしきれなかった。

また、EJECTを押した後の無敵時間が短いため、「効果が分からない」「押しても助からなかった」という不満も寄せられた。

ゲーム雑誌でも「脱出の意味を理解する前に終わってしまう」というレビューが見られ、当時としてはチュートリアル不足が課題だったと言える。

後年のプレイヤーからは、「もしEJECTの使い方をもっと明確に伝える仕組みがあれば、評価はさらに上がっていたはず」という意見も多い。

つまり、本作の革新性が十分に伝わらなかったのは、ゲーム内の導線設計の未成熟さに起因していたのである。

テンポの速さが一部プレイヤーに不評

『スペースファイアバード』のもう一つの特徴は、ステージ展開が非常にテンポよく進むことだ。

これは良い点でもあるが、同時にプレイヤーに息つく暇を与えない構造でもあった。

敵を50体倒すとステージクリアとなるが、すぐに次の波が始まり、ほぼ休憩の時間がない。

長時間プレイすると、緊張が途切れず疲労が蓄積していくため、集中力を維持するのが難しい。

この“持続的な緊張”が中毒性を生む一方で、「気軽に遊べない」「短時間でも疲れる」といった声も上がっていた。

特に、連射を繰り返す物理的負担も大きく、手首が痛くなるほどボタンを叩く必要があったという証言も残っている。

プレイヤーが体力的にも精神的にも消耗する設計は、現在の視点から見るとやや過酷であり、「もう少しリズムに緩急が欲しい」という意見も理解できるだろう。

演出面での単調さ

ビジュアルと音の演出は当時として高水準だったが、ステージ構成や敵出現パターンに大きな変化が少ないのは欠点として指摘されていた。

背景は常に星空、敵の構成も基本的に同じタイプが繰り返し登場するため、長時間プレイするとどうしても単調に感じられてしまう。

「どの面も似たような構成で、先に進んでも新鮮味が薄い」「色違いの敵ばかりで変化が欲しかった」といった感想が、当時のプレイヤーアンケートにも見られた。

ボスキャラ的存在である“火の鳥”は強烈な印象を残すものの、それ以外の敵キャラクターには個性が乏しく、バリエーション面では他社作品にやや劣る印象だった。

また、スコア表示や残機数などのUIデザインもシンプルすぎて、プレイヤーが「どれくらいで次のステージに行けるのか」などの進行状況を把握しづらかった。

このように、演出面では“見た目の派手さ”よりも“緊張の持続”に重きを置いていたため、華やかさを求める層にはやや地味に映った。

サウンドバランスの不均衡

サウンド面では評価が高かった一方で、「音量バランスが悪い」「一部の効果音が耳障り」といった意見も存在した。

特に、EJECT発動時の高周波音はアーケードのスピーカーによってはかなりの音圧があり、店内全体に響き渡ることがあった。

これが他の筐体プレイヤーの迷惑になることもあり、一部の店舗ではボリュームを下げて稼働させていたという。

また、連射によるショット音が重なるとノイズが発生しやすく、長時間プレイ時には耳に疲れを感じるとの報告もあった。

当時のアナログ回路の限界ではあるが、こうしたサウンド面の荒削りさは、後年のプレイヤーから「完成度の高い設計にしては音が荒い」と指摘される要因の一つとなった。

理不尽に感じる当たり判定

一部のプレイヤーは、当たり判定の厳しさを問題視していた。

敵弾や体当たりの判定範囲が実際のスプライトより広く設定されているため、「避けたはずなのに当たった」と感じることがしばしばあった。

この曖昧さが理不尽さにつながり、特に初心者にとっては「運ゲー」に見えてしまう部分もあった。

また、火の鳥の攻撃判定は独特で、羽の先にかすっただけでもアウトになるため、プレイヤーからは「見た目よりシビア」「一発で終わる」と不満が上がっていた。

とはいえ、このシビアさが緊張感を生み出していたのも事実であり、ゲーム性と理不尽さの境界に立つ独特のバランスだったとも言える。

説明書や宣伝資料の少なさ

当時の任天堂はアーケード事業においてまだ発展途上であり、家庭用ゲームのような詳しいマニュアルやパンフレットを提供していなかった。

そのため、『スペースファイアバード』の詳細なルールや背景設定を知る術が乏しく、プレイヤーは実際に遊んで体で覚えるしかなかった。

「タイトルからしてどんなゲームか分かりづらい」「火の鳥とは何なのか説明がない」「EJECTの意味も不明」――こうした声が多く、宣伝面では他社に比べて劣っていたと言わざるを得ない。

当時の広告は簡単なポスター1枚と業者向けカタログ程度で、消費者の興味を引くには弱かった。

結果的に、“知る人ぞ知る名作”という立ち位置に留まってしまったのである。

一部筐体の耐久性問題

また、アーケード筐体の一部において、長期使用後にボタンの反応遅延やスティックのズレが発生するという問題も報告されていた。

特にEJECTボタンは何度も強く押されるため、接触不良を起こしやすかった。

これが原因で「押したのに反応しなかった」というトラブルもあり、プレイヤーが苛立つ要因となっていた。

メンテナンス次第ではあるものの、こうした物理的要素もプレイ体験に影響を与えていたのは確かであり、現在残っている純正筐体でもEJECTボタン部分の修復が難しいとされている。

この点では、任天堂の後期筐体(例:VS.シリーズ)に比べるとやや構造が脆弱だった。

総括:粗削りな完成度ゆえの魅力と課題

『スペースファイアバード』の悪い点を振り返ると、それらはすべて“野心の裏返し”である。

難易度が高すぎるのは挑戦的な設計の結果であり、EJECTの説明不足は当時の表現技術の限界でもあった。

つまり、本作の欠点は「未完成ゆえの魅力」と表裏一体なのだ。

今日の視点から見れば、チュートリアルや緩急のあるゲームテンポ、段階的難易度調整といった仕組みを導入すれば、さらに幅広い層に受け入れられた可能性がある。

しかし、それらが存在しなかったからこそ、“己の腕と感覚だけが頼り”というストイックな体験が生まれたのも事実である。

『スペースファイアバード』の「悪かったところ」は、同時に“古典的アーケードの美しさ”を象徴するものでもあった。

[game-6]■ 好きなキャラクター

象徴的存在「火の鳥(ファイアバード)」の魅力

『スペースファイアバード』のキャラクターといえば、やはりこのゲームのタイトルにもなっている“火の鳥”に尽きるだろう。

プレイヤーが挑む最大の敵であり、同時にこの作品の象徴的存在でもある。

その姿は、単なる敵キャラではなく、どこか神秘的で神話的な存在感を放っている。赤とオレンジの光をまとい、羽ばたきながら滑空してくるその動きには、まるで生命の鼓動が感じられた。

火の鳥は単に強いだけでなく、“美しい敵”としてプレイヤーの記憶に残った。

撃ち落とすたびに画面全体を包む爆発の光が、まるで鳥が再び炎の中に帰っていくように見え、その一瞬の演出に心を奪われたプレイヤーも多い。

中には「倒したくないほど格好いい」「敵でありながら神々しい」と評する人までいたという。

また、火の鳥が出現する際のスプライト合成の光り方や、羽を広げて弧を描くように迫ってくる動作は、当時のドット表現としては異例の滑らかさを誇っていた。

このキャラクターこそ、『スペースファイアバード』を他の宇宙シューティングから一線を画す存在にした最大の理由と言ってよい。

神話的モチーフとしての「火の鳥」

火の鳥という存在は、古代から再生と不死を象徴する神話的生物である。

任天堂がこのテーマを選んだことには深い意味があったのではないかと、多くの評論家が指摘している。

当時、アーケード業界は“スペースインベーダー・クローン”の洪水状態であり、どの作品も似たような敵キャラや構造を採用していた。

その中で「火の鳥」という象徴を前面に押し出した本作は、“量産ゲームに対する創造的な挑戦”を意味していた。

つまりこの火の鳥は、ゲーム世界の敵であると同時に、任天堂というメーカー自身の象徴でもあった。

「模倣から燃え上がり、新たな創造へと飛び立つ」――その姿は、まさに1980年代初頭の任天堂の姿勢そのものを投影している。

このメタ的な解釈は後年のファンの間でも語られ、「火の鳥を倒すという行為が、時代の古いゲームデザインを乗り越えることを意味していた」と分析する意見もある。

プレイヤーが火の鳥を撃ち落とすたびに、古い常識を焼き払い、次の時代へと飛び立つ――そんな寓話的な構造を読み取れるのも、このゲームの奥深さだ。

中型敵キャラの多様な動き

火の鳥に注目が集まりがちだが、実は中型の敵キャラクターも印象的だった。

彼らは鳥型・昆虫型・宇宙生物型といった多様なデザインを持ち、プレイヤーに異なる動きで迫ってくる。

あるものは回転しながら降下し、あるものはジグザグに飛び、またあるものは群れで襲ってくる。

この多様性が、ステージごとに異なるリズムを生み出していた。

単調な撃ち合いではなく、敵の種類に合わせて戦法を変える必要があるため、自然とプレイヤーは「どの敵がどんな動きをするか」を記憶していく。

その過程が“学習と発見の楽しさ”に繋がっていたのだ。

特に、丸みを帯びた小型の飛行体が群れで突っ込んでくる場面では、画面全体が生き物のように動き、プレイヤーを圧倒した。

「敵の群れに個性がある」「動きがまるで生きているようだ」といった感想は、当時のレビューでもよく見られた。

プレイヤー機(自機)の存在感

意外と見落とされがちだが、本作のプレイヤーの宇宙船も高いデザイン性を持っていた。

丸みを帯びたボディと細長い砲身が特徴的で、派手ではないが洗練された造形。

プレイヤーの動作に合わせて滑らかに反応し、攻撃や回避の感覚が非常に直感的に伝わる。

また、被弾した際の爆発エフェクトも秀逸で、赤から白にフェードする色変化が「命の終わり」を象徴していた。

EJECTボタンを押して脱出した瞬間、炎に包まれたように輝く演出は、まさに“プレイヤー自身が火の鳥と同化する瞬間”のようでもある。

一部のファンの間では「このゲームの真の主役は自機であり、火の鳥は鏡像的存在だ」とも語られる。

つまり、火の鳥=敵でありながら、自分の運命の投影でもある。

この“主人公と宿敵の二重性”が、プレイヤーの心理に深い印象を残した。

敵群全体が織りなす「動きの芸術」

『スペースファイアバード』のキャラクターデザインを語る上で忘れてはならないのが、敵群全体の“集団演出”である。

1体1体のデザインはシンプルでも、複数の敵が画面上で波を描くように動くことで、壮大な視覚効果を生み出している。

特にステージ序盤での“群飛”や、後半の“包囲降下”は見事で、プレイヤーが避けながら撃ち返す姿そのものが、まるでダンスのような調和を生んでいた。

この“群れの美学”は、後の任天堂作品にも引き継がれている。

『ゼルダの伝説』の敵群行動、『スターフォックス』の編隊飛行などは、明らかにこの作品の影響を感じさせる。

すなわち、『スペースファイアバード』のキャラクターたちは、単なる敵役ではなく、のちの任天堂デザイン哲学の基礎を形づくった存在だったのだ。

プレイヤー間で愛された「炎の群れ」

当時のゲームセンターでは、火の鳥の出現パターンや動きに名前をつけて呼ぶプレイヤーも多かった。

「三連火」「逆襲の翼」「燃え落ちる星」など、愛称で呼び合いながら攻略を語るコミュニティが生まれた。

それほどまでに、敵たちはプレイヤーの心に個性として刻まれていたのだ。

一方で、火の鳥を倒した瞬間に「もう一度見たい」と感じるプレイヤーが多かったのも特徴だ。

撃ち落とす対象でありながら、同時にその存在に惹かれる――この矛盾した感情は、まさに本作ならではの心理的ドラマを象徴している。

キャラクター演出が生んだ「記憶の残り方」

本作に登場するキャラクターたちは、細かいストーリー設定が存在しないにもかかわらず、プレイヤーの記憶に強く残る。

それは、動きや音、色彩といった“行動表現”そのものがキャラクター性を形づくっているからだ。

火の鳥が現れる前の静寂、羽ばたきとともに響く低音、そして爆発の閃光――これらの体験が、プレイヤーの心の中でひとつの物語として結びつく。

こうした“語られないキャラクター性”は、のちの任天堂作品の伝統でもある。

言葉ではなく動きで魅せる――その美学の原点が、まさに『スペースファイアバード』のキャラクターデザインにあったと言える。

総括:敵であり、象徴であり、魂の化身

『スペースファイアバード』のキャラクターたちは、単なる画面上の敵ではなく、“人間の挑戦心と恐れ”を具現化した存在だった。

特に火の鳥は、恐怖・憧れ・尊敬・挑戦という複数の感情を同時に抱かせる稀有な存在である。

それは、プレイヤーが自分自身と戦うような心理的構造を作り出しており、ゲームに深みと詩的な美しさをもたらしている。

この作品が時代を越えて語られるのは、単なる技術的功績ではなく、“心を動かす敵”を描いたからだ。

プレイヤーは火の鳥を倒すたびに、自分の中の弱さや迷いを乗り越えたような感覚を味わう。

そして、その感覚こそが『スペースファイアバード』という作品の魂にほかならない。

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のプレイ料金と設置状況

1980年に登場した『スペースファイアバード』のプレイ料金は、当時のアーケード市場の標準価格である1プレイ100円が基本だった。

この頃はインベーダーブームの名残でゲームセンターが急増し、各店舗が競うように最新タイトルを導入していた時期である。

任天堂レジャーシステムが販売したこの作品は、70万円のアップライト筐体と58万円のテーブル筐体の2種類が存在し、喫茶店やバー、デパート屋上などにも広く設置された。

特にテーブル筐体は、コーヒーを片手に遊ぶことができる“文化的な娯楽”として人気を集め、社会人層にも受け入れられた。

一方で、ゲームセンターではアップライト型の方が主流で、連射音と爆発音が響く中、プレイヤーたちが集中して火の鳥と戦う姿が日常的な風景となっていた。

また、地方都市でも流通が進み、当時のアミューズメント雑誌『ゲームマシン』の報道によれば、全国約700店舗に導入されたとされる。

この普及率は、当時の任天堂製アーケード機としては異例の規模であり、同社が家庭用ゲーム以前に“アーケード市場での成功”を掴みつつあった証でもあった。

宣伝方法と販売戦略

任天堂は1980年当時、アーケードメーカーとしてはまだ知名度が高くなかった。

そのため、『スペースファイアバード』の販売にあたっては、独自のデモ展示戦略を採用した。

全国の大型デパートやボウリング場のロビーに試遊台を設置し、来客者に無料で体験してもらう形式をとったのである。

当時の業界紙には、「プレイするたびに周囲に人だかりができた」「火の鳥の光と音に足を止める人が絶えなかった」と記録されている。

宣伝用ポスターには赤と金のグラデーションが使われ、燃え上がる翼を象徴的に描いたデザインが採用されていた。

このポスターは業務用販促物の中でも完成度が高く、現在ではコレクターズアイテムとして高値で取引されている。

また、当時任天堂はアーケード業者向けに「高稼働率・低故障率」をアピールする営業資料を配布していた。

火の鳥のグラフィックやEJECTボタンの演出が“話題性のある装置”として注目され、

「設置すれば確実に人が集まるゲーム」として販売担当者が推していたという。

こうした地道な営業活動が奏功し、任天堂はアーケードメーカーとしての信頼を確立していくことになる。

当時の人気と社会的な反響

『スペースファイアバード』は、当時のゲーマーの間で“見た目の美しさと難易度の高さが共存するゲーム”として話題を呼んだ。

プレイヤーの間では、「ファイアバードに挑める者こそ真のシューティングプレイヤー」とさえ言われたほどだ。

特に火の鳥が画面上を舞うシーンは強烈な印象を残し、プレイヤーの間では「火の鳥に出会うためにプレイする」という目的が生まれた。

敵でありながら憧れの存在――この独特の構図が、当時のプレイヤー心理を強く惹きつけた。

人気はゲームセンターを中心に広がり、都市部では筐体の前に行列ができることもあった。

また、当時の学生雑誌『POPEYE』や『週刊プレイボーイ』のカルチャー特集で取り上げられた数少ないアーケードゲームの一つでもある。

その記事では、“火の鳥を倒すときの光景はまるで映画のワンシーン”と評され、ゲームというよりもアート的な映像体験として紹介されていた。

海外市場での広がり

本作は国内のみならず、海外市場にも進出していた。

任天堂がセガ/グレムリン社と提携して販売した海外版「Space Firebird」は、北米・欧州で一定の成功を収めた。

特にアメリカでは、SF映画ブームの影響もあり、火の鳥のビジュアルが高く評価された。

「フェニックスの伝説を宇宙戦争に置き換えた傑作」と評され、SFファン層からの支持も得た。

また、海外版では効果音や色彩が若干異なっており、火の鳥がより赤みを帯びたスプライトで描かれていたため、視覚的なインパクトが強まっていた。

このバージョンの存在により、「任天堂が日本発のゲームを世界に広めた最初期の事例」として後年のゲーム史研究でも取り上げられている。

一方で、輸送コストと販売価格の高さから、アメリカ国内での設置店舗は限られており、現在では“幻の筐体”と呼ばれている。

その希少性がコレクター間での価値をさらに高めているのだ。

プレイヤー層とリピーターの存在

本作は単なる娯楽ではなく、上達を実感できるタイプのゲームとして長期的な人気を保った。

一度遊んだプレイヤーが何度もリピートし、「次こそ火の鳥を倒す」と挑み続ける構造があった。

この“再挑戦性”が、ゲーセン文化の定着にも大きく寄与した。

特に学生層の間では、EJECTボタンを使うタイミングを競う「ファイアバードチャレンジ」と呼ばれる非公式のスコア競争が流行。

店舗のスコアボードに自分の名前を残すことを目標にする者も多く、火の鳥撃破は一種のステータスとなっていた。

社会的にも、「冷静に判断できる人ほど強いゲーム」として話題になり、心理学的な観点からも研究対象となった。

このように、単なるアクションではなく精神集中を求める知的ゲームとして位置づけられたことが、本作を時代を超えて語り継がれる存在にしている。

中古市場とコレクター人気

今日において『スペースファイアバード』は、レトロアーケードコレクターの間で非常に高い人気を誇る。

特に純正の任天堂版基板は現存数が少なく、動作確認済みのものは数十万円単位で取引されることもある。

海賊版やセガ流通版も存在するが、ファンの間では「純正基板の音が最も深い」「炎の色合いが違う」といった微妙な違いまで議論されている。

また、当時のオリジナルポスターや販促チラシも高額で取引されており、希少価値は年々上昇している。

レトロゲームイベントやアーケード博物館では動態保存機が展示され、実際にプレイできる機会も設けられているが、それすら限定的だ。

この希少性がコレクター心理を刺激し、“幻の任天堂アーケード機”として語り継がれている。

現代における人気と文化的評価

現代のゲーム文化において、『スペースファイアバード』はもはや単なるレトロタイトルではなく、“任天堂のルーツを知るための文化的資料”とみなされている。

YouTubeやX(旧Twitter)では、火の鳥の動きを再現する動画や、基板修理の様子を公開するファンも多い。

特に、EJECTボタンの再現映像には「40年前にこんな仕組みを作っていたのか」「今見ても演出が洗練されている」といった称賛コメントが寄せられている。

また、レトロゲーム雑誌の特集ではしばしば“初期任天堂の輝き”として本作が紹介され、

『ドンキーコング』や『マリオブラザーズ』へと続く開発思想の出発点として位置づけられている。

火の鳥という象徴が、任天堂の「挑戦し続ける精神」を象徴するモチーフとして扱われることも少なくない。

総括:火の鳥が灯した任天堂の未来

『スペースファイアバード』の成功は、売上面だけでなく、任天堂の社内に大きな影響を与えた。

アーケードの現場で得られた経験――プレイヤーが何に反応し、どんな演出に感情を動かされるか――それらが、後の家庭用ゲーム開発の礎となった。

本作が登場した1980年は、まさに任天堂が“娯楽機器メーカー”から“創造的ゲームメーカー”へと進化を始めた転換期だった。

『スペースファイアバード』はその象徴であり、火の鳥のように燃え上がり、次の時代へと飛翔する任天堂を予感させる作品だった。

今日、稼働する筐体はわずかしか残っていないが、火の鳥の羽ばたきは今も多くのファンの心の中で生き続けている。

プレイ料金100円で体験できたその“宇宙の奇跡”は、40年以上を経た今なお、輝きを失っていない。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【SNK公式ライセンス】SNK MVSX HOME ARCADE クラシック レトロアーケード NEOGEO MVSX ホームアーケード MVSX 家庭用アーケード ゲー..

評価 5

評価 5