【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:タイトー

【開発】:ウィリアムズエレクトロニクス

【発売日】:1980年

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

アーケード黎明期を切り拓いた革新的な横スクロールシューティング

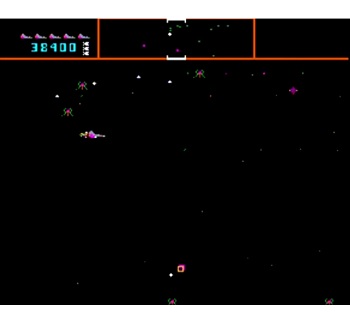

1980年、アーケード業界に衝撃を与えたタイトルが登場した。その名は『ディフェンダー(DEFENDER)』。米国のウィリアムス・エレクトロニクスが開発し、日本ではタイトーが輸入販売を担当した本作は、後に「横スクロールシューティング」という新たな潮流を生み出した金字塔的作品である。 当時のアーケードゲームは固定画面が主流であり、敵の出現位置も限られ、画面構成も単調なものが多かった。そんな時代にあって、ディフェンダーは「プレイヤーが任意にスクロールを制御できる」という発想で、未知の空間を自由に飛び回る感覚を初めて提示した。この機構は後の『グラディウス』や『ファンタジーゾーン』といった名作群にも多大な影響を与え、アクションゲームの表現力を飛躍的に拡張する礎となった。

システムと操作体系――5ボタンと2方向レバーが生み出す緊張感

本作の最大の特徴は、当時としては非常に複雑な操作系統にある。筐体にはレバーと5つのボタンが配置され、プレイヤーはそれらを駆使して戦場を駆け巡る。レバーは上下移動を担い、機体の進行方向は「方向転換ボタン」によって反転できる。その他のボタンは「ショット(主砲)」「加速」「ワープ」「スマートボム」といった多彩な機能を持ち、これらを瞬時に切り替えながら戦う。 加速ボタンを押すと自機は一気に速度を上げて前進するが、慣性が強いため停止や方向転換には注意が必要で、精密な操作が求められる。ショットは高い連射性能を誇る直線的なレーザーで、敵を一撃で粉砕する爽快感がある一方、照準が非常にシビアで誤射のリスクも大きい。ワープは画面のどこかに瞬時に転移する緊急回避手段だが、出現位置がランダムなため運に左右される場面も多い。スマートボムは画面内の敵を一掃する“切り札”として機能し、後のシューティングにおける「ボンバー」概念の原型となった。

画面構成とレーダーシステム――全体マップの先駆け

画面上部には小型のレーダーマップが表示され、自機や敵、さらには地上の人間の位置が一目で分かるようになっている。この「全体マップを常時表示する」アイデアは、プレイヤーが広大な戦場を俯瞰的に把握するための革命的仕組みだった。当時のゲームデザインにおいては、視界外の情報をプレイヤーに提供すること自体が極めて珍しく、このシステムがもたらした戦略性は計り知れない。高速スクロールによるスピード感と、レーダーによる情報管理が融合することで、単なる反射神経だけでなく状況判断力が要求される、知的な戦闘体験が実現している。

ゲームルールとステージ進行――人間を守る“防衛戦”の構造

ディフェンダーの目的は、地上にいる人類を守りながら、空から襲い来るエイリアンを撃退することにある。ステージ内には「ランダー」「ボンバー」「ポッド」など複数種の敵が登場し、プレイヤーはそれぞれに異なる行動パターンに対応しなければならない。特に「ランダー」は地上の人間をさらう特性を持ち、さらわれた人間が上空に到達すると「ミュータント」へと変異し、プレイヤーに猛攻を仕掛けてくる。この連鎖的な危険構造が、プレイヤーに迅速な判断を求め、ステージ全体を常に緊張感で満たす。 人間を救出するには、誘拐中のランダーを撃墜し、落下する人間を空中でキャッチして地上に送り届ける必要がある。しかしタイミングを誤ると、味方を誤射したり、落下死させてしまうこともある。ステージ上の人間が全員死滅すると、ペナルティとして強化された敵が全方位から襲いかかる“地獄ステージ”へと突入する。この構造がプレイヤーに「防衛の責任感」を与え、単なる撃ち合いを超えたドラマ性を生み出している。

敵キャラクターの多様性とゲームバランス

『ディフェンダー』では敵の種類が豊富で、それぞれが独自の行動ロジックを持っている。 たとえば「ボンバー」は空中に機雷を撒き散らして進行を妨げ、「ポッド」は破壊すると無数の子機「スワーマー」を放出してプレイヤーを包囲する。さらに、長時間ステージをクリアできない場合には、制限時間を示すように「バイター」と呼ばれる高速敵が現れ、自機を執拗に追撃してくる。バイターは無理に倒す必要はないが、その圧倒的なスピードはプレイヤーに焦燥を与える存在であり、プレイのテンポを保つ絶妙な設計と言える。 これらの要素が重なり合い、プレイヤーは単なる反射操作ではなく、状況に応じてどの敵を優先すべきか、どのタイミングでスマートボムを使用するかといった戦略判断を求められる。こうした“判断の駆け引き”が本作をただのアクションではなく、戦術的シミュレーションに近い緊張感を持たせている。

ビジュアルとサウンド――シンプルながら洗練された演出

グラフィックは黒を基調とした宇宙空間に、赤や青のラインで描かれる敵や自機が映える、当時としては非常にスタイリッシュなビジュアルを採用している。背景のシンプルさが逆にスピード感を強調し、敵が破壊された際の閃光や爆発エフェクトも、ハードウェア制約を逆手に取った巧みなデザインだ。 サウンド面でも特筆すべき点が多い。敵出現時の電子音、ショットの鋭い発射音、さらわれた人間を救出した際の短いファンファーレなど、限られたチャンネル数の中で臨場感を最大限引き出している。特にワープ時の“消失音”と再出現時の“低周波音”の組み合わせは、プレイヤーの感覚を一瞬にして切り替える効果を生み出し、当時のゲームセンターでも印象的なサウンドとして知られた。

技術的革新と後世への影響

ディフェンダーは、単にゲーム内容の面白さだけでなく、その設計思想そのものが後のゲーム開発者たちに大きな刺激を与えた。スクロールの速度調整、レーダーの情報統合、敵AIの分岐行動など、いずれも当時の技術水準を超えた挑戦であった。特に「任意スクロール」と「慣性制御」は、後年の横スクロールアクションやフライトシューティングの基盤を築いたとされる。 また、1981年にはアメリカで“Game of the Year”を受賞し、世界的なヒットを記録。日本でもタイトーの手によって各地のゲームセンターに設置され、プレイヤーの注目を集めた。難易度の高さと操作の独特さゆえに敷居は高かったが、それを乗り越えたときの達成感は他のゲームでは味わえないものだった。多くのゲームデザイナーがこの作品から影響を受け、シューティングの表現が多方向・多層化していくきっかけとなった。

総評――“操作の難しさ”が作り出した中毒的魅力

ディフェンダーはしばしば「難解すぎる」と評される。しかし、その難しさこそが本作の本質であり、プレイヤーに“操縦の緊張感”を教えてくれるタイトルでもある。慣性の効いた機体をコントロールし、人間を救出しながら敵を迎撃するという複雑な同時行動は、当時のゲーマーに新しい挑戦を突きつけた。 現代の視点で見れば、操作性の不親切さや難易度の高さは確かにハードルとなるが、だからこそ「マスターしたい」という意欲を喚起する中毒性を持つ。ディフェンダーは単なるシューティングではなく、“自らの技術を磨くための試練”であり、アーケードという競技空間を象徴する存在だったのである。

■■■■ ゲームの魅力とは?

スピードと緊張の共存――異次元のスピード感が生む陶酔

『ディフェンダー』を語る上で最初に挙げるべきは、圧倒的なスピード感である。 画面を縦横無尽にスクロールさせながら、敵が一瞬で出現し、消え、爆発する。プレイヤーの反応速度がそのまま生死を分けるほどのテンポは、当時のアーケードゲームでは前例のない体験だった。 しかしこのスピードは単なる速さの誇示ではない。速すぎるスクロールと緻密なレーダー表示の組み合わせが、まるで「超人的感覚」で戦場全体を把握しているかのような錯覚をプレイヤーに与える。人間の限界を少しだけ超えた感覚領域――それが『ディフェンダー』の醍醐味であり、多くのプレイヤーを夢中にさせた理由のひとつだった。

複雑な操作がもたらす達成感と没入感

5ボタン+2方向レバーという特殊な操作体系は、初見のプレイヤーにとって非常にとっつきにくい。しかし、だからこそこのゲームには“習熟”という体験の価値がある。最初は自機をまともに制御できず、救出対象の人間を誤って撃ってしまうことも多い。しかしプレイを重ねるごとに、少しずつ機体を意のままに動かせるようになる。その過程がまるでパイロット訓練のようであり、自分自身の成長を体感できるのだ。 特に加速ボタンと方向転換ボタンを組み合わせた慣性制御は、他のどんなゲームにもない独特の“空中戦の感触”を生み出す。高速で前進しながら敵を撃ち抜き、瞬時に反転して逃げる――この一連の動作をスムーズにこなせた瞬間、プレイヤーはまるで宇宙戦闘機のエースになったような陶酔感を得る。操作の難しさと、それを克服する快感。ディフェンダーの魅力はこの「訓練と達成のループ」に凝縮されている。

“守る”ことに焦点を当てたゲームデザイン

同時代のシューティングが「破壊」や「得点稼ぎ」に主眼を置いていたのに対し、ディフェンダーは「防衛」という目的を中心に据えていた。 プレイヤーは単に敵を倒すだけでなく、地上の人間を救出しなければならない。この「守る」という要素が、プレイヤーに強い責任感と緊張を与える。地上の人間がさらわれるたびに胸がざわつき、救出に成功すればほっと胸を撫で下ろす。この心理的な起伏が、単なる反射ゲームではない“ドラマ性”を作品に付与している。 特に、失敗して人間を全員失うとステージが地獄と化す設計は秀逸で、プレイヤーの感情を見事に揺さぶる。守る対象があるからこそ、戦いには意味が生まれ、プレイヤーは目的意識を持ってステージを駆け抜けるのだ。

知的戦略性と反射神経の融合

ディフェンダーは、反射神経だけでなく戦略的思考も要求される。敵の出現パターン、レーダー上の動き、人間の配置状況を瞬時に分析し、どの方向から優先して対処するかを決定する。敵の種類によって危険度や行動が異なるため、戦略の立て方次第で生存率が大きく変わる。 例えばポッドを破壊するタイミングを誤ると、無数のスワーマーが飛び出して一瞬で囲まれる。逆にスマートボムを温存しすぎると、ペナルティ敵のバイターに追い詰められてしまう。この「リソースの管理」と「瞬間判断」が同時に求められる設計こそ、本作が長年愛され続ける理由である。単にボタンを押すだけでは生き残れない“思考のシューティング”という新しいジャンルを切り開いたのだ。

映像演出と音響が醸し出すSF的没入空間

1980年という時代を考えれば、『ディフェンダー』の視覚・聴覚的演出は驚異的といえる。真っ黒な宇宙空間を背景に、幾何学的な光のラインで描かれる敵や自機は、まるで抽象画のように美しい。爆発時のフラッシュエフェクトは単なる装飾ではなく、敵の消滅を視覚的に実感させる“手応え”をプレイヤーに与えてくれる。 またサウンドは、当時のアーケードに響き渡る電子音の中でもひときわ特徴的だった。敵の接近を知らせる低音のビープ音、ミュータント化の瞬間に鳴る不穏な音階、ワープの際の空間的なうねり――これらが重なり、プレイヤーの脳内に“未知の宇宙戦”の臨場感を刻み込む。 このように視覚と聴覚の両面で緊張感を演出する設計は、後のSFシューティング作品(『R-TYPE』『グラディウス』など)にも通じる芸術的要素として受け継がれていった。

中毒性の源――成功と失敗のわずかな差がもたらす快感

『ディフェンダー』はプレイヤーの腕前を容赦なく試すが、同時にそれが強烈な中毒性を生む。ほんの一瞬の判断ミスが全滅を招く一方で、完璧なタイミングで救出や撃破を成功させたときの快感は筆舌に尽くしがたい。 この“高リスク・高リターン”の構造が、アーケードという「1プレイ=1コイン」の世界に見事にマッチしている。プレイヤーは自らの反射神経と戦略眼を極限まで研ぎ澄ませ、次こそは完璧なプレイを目指してコインを投入する。失敗が悔しいほど、再挑戦への意欲が湧く――それがディフェンダーの魔力だ。

他作品への影響と文化的意義

ディフェンダーのデザインは、後世のゲーム文化に深い爪痕を残した。 任意スクロールやレーダー表示の概念は『ファンタジーゾーン』や『グラディウス』へと受け継がれ、救出要素は『チョップリフター』などにも応用された。また“人間を守る”というテーマは、後の作品群における「プレイヤーの倫理的選択」や「守る者の責任」といったモチーフにも影響を与えたとされる。 さらに、ゲームデザインの難解さは開発者たちに「プレイヤー体験とは何か」を考えさせ、操作性と学習曲線の設計思想を進化させるきっかけとなった。現代に至るまで、ディフェンダーは「挑戦する勇気を与えたゲーム」として語り継がれている。

まとめ――挑戦するプレイヤーに報いる構造

ディフェンダーの魅力を一言で表すなら、「挑戦する者を育てるゲーム」である。 難解な操作、容赦ない敵配置、そしてわずかな成功に対する圧倒的な達成感。その全てが噛み合って、プレイヤーを一段上の次元へと導く。単なる娯楽ではなく、“熟練”を求める体験設計。 アーケード史の中で数多くのタイトルが生まれ消えていったが、ディフェンダーがいまなお語り継がれる理由は、そこに「人間の成長」を描く構造が存在するからにほかならない。

■■■■ ゲームの攻略など

まず理解すべきは「戦場全体の流れ」

ディフェンダーにおける攻略の第一歩は、単に敵を撃つことではない。 最初に覚えるべきは、「どの敵がどこにいて、どんな目的で動いているか」を常に意識することだ。 画面上部のレーダーマップはそのための最重要ツールであり、これを見ながらプレイヤーは戦場全体の動きを把握する必要がある。 レーダーには自機、敵、地上の人間が点として表示されており、特にランダーが人間を捕まえた瞬間に点が動き出す。この動きをいち早く察知し、救出に向かう判断の速さがゲーム全体の鍵を握る。 つまり「どこで戦うか」を決める前に、「どの戦線を守るか」を決めることが、本作の基本戦術である。

レーダーの読み方と使い方のコツ

レーダーは情報量が多いが、慣れればプレイヤーの“第六感”となる。 赤い点は敵、青い点は自機、地面上の点は人間を示している。敵が地上へ接近し、特定の人間をさらうと、その点が上下に移動を始める。これを確認したら即座に加速ボタンを押して救出に向かうのが鉄則だ。 また、レーダーに頼りすぎるのも危険である。高速スクロール中は視界外から敵が現れるため、レーダー情報と画面上の直感的反応の両方をバランス良く使う必要がある。上級者ほど「音」で敵の存在を察知し、レーダーと組み合わせて行動を最適化している。

救出ミッションの極意――タイミングと高度の管理

ディフェンダー最大の特徴でもある人間救出は、慣れるまでは非常に難しい。 敵を撃墜した瞬間、人間は重力に従って落下を始める。プレイヤーはその下に素早く移動し、落下中に体当たりしてキャッチ、そして地上へ安全に下ろさなければならない。 もし誤ってレーザーを発射してしまうと味方を誤射してしまい、得点が大きく減少する。さらに、一定以上の高さから地面に落ちると人間は即死するため、救出の精度が求められる。 理想的な動きは、ランダーを上空で撃墜したあと、自機を少し下方に待機させて落下を受け止める形だ。タイミングをつかむまで繰り返し練習するしかないが、この救出を成功させたときの達成感こそ、ディフェンダー最大の喜びと言える。

敵タイプ別の対処法

敵はそれぞれ行動特性が異なり、間違った対処をするとあっという間に自機を失う。以下では代表的な敵に対する攻略法をまとめる。

ランダー(Lander):人間をさらう厄介な敵。まずは最優先で撃墜する。人間を持ち上げる前に破壊できれば安全だが、持ち上げた後は救出操作が必要になる。

ボンバー(Bomber):機雷を撒く敵。攻撃範囲が広く、爆発後も残るため加速しながら素早くすり抜けるのが基本。無理に追わず、障害を避けながら安全な距離を取るのが得策。

ポッド(Pod)とスワーマー(Swarmer):ポッドを倒すと大量の小型機が出現するため、周囲に敵が少ない時を狙って破壊する。破壊直後にスマートボムを使うのも有効だ。

バイター(Baiter):ステージを長引かせすぎると出現するタイムアタック的敵。スピードが速いため、迎撃より回避を優先するのが現実的。どうしても倒すなら、加速を止めて慣性を利用し後退しながら狙撃する。

敵ごとの“行動の予兆”を見抜けるようになると、戦闘のテンポが一気に安定する。

初心者のうちは、無闇に攻撃するより「敵の動きを観察する」ことが最も有効な学習法だ。

スマートボムとワープの使いどころ

画面内の敵を一掃する「スマートボム」は、有限ではあるが非常に強力な救済手段である。 ただし乱用すると次のステージで苦しくなるため、基本は「救出に失敗しかけた時」「ポッド破壊後のスワーマー群出現時」など、限定的な状況で使うのが理想だ。 一方、ワープは無制限に使用可能だが、使用後の硬直時間が長く、出現位置もランダムで危険を伴う。特に高スコアを狙う上級者は、ワープを“敵から逃げるため”ではなく“敵集団の裏を取るため”に使う。こうした攻めのワープが成功すると、一気に戦局が有利になる。

得点稼ぎのポイント

高スコアを目指すなら、単に敵を倒すだけでなく、救出活動や連続撃破ボーナスを意識する必要がある。人間を救出すると高得点が得られ、特定数を守り切ることでボーナスステージに近い加点が入る。 さらに、ポッド破壊後にスワーマーをまとめて撃墜することで連鎖ボーナスが発生するため、スマートボムをここに合わせる戦術が有効だ。 ただし高得点を狙うあまり無謀な攻撃を続けるとすぐに自機を失うため、リスク管理が重要となる。「守りながら稼ぐ」バランス感覚が、真の上級者を決定づける。

ステージ進行とペース配分

ディフェンダーでは、ステージが進むごとに敵の速度と数が増加する。 序盤はランダーの行動を重点的に抑え、まず人間を安全に保つことを意識する。中盤以降は救出よりも生存優先に切り替え、敵を一定数ずつ処理していく“制圧型”の立ち回りが求められる。 後半では、敵の出現間隔が非常に短くなるため、戦線を無理に維持するよりも、加速で回避を優先し、チャンスを見てから反撃する冷静さが必要となる。 テンポよく敵を倒すことはもちろん重要だが、「時間をかけすぎるとバイターが出る」という圧力を常に意識しておくことも大切だ。

操作精度を高めるための練習法

初心者がまず練習すべきは「反転操作」と「慣性制御」である。 単に方向転換ボタンを押すだけでなく、加速を止めた直後に反転することで、短時間ながら逆方向に慣性飛行できる。これを利用すれば、後方から追ってくる敵を迎撃することが可能になる。 また、加速ボタンを押しっぱなしにする癖を直すことも重要。速度を調整しながら狙撃位置を固定できるようになると、戦場の安定感が格段に増す。 このように操作精度を磨く過程そのものが、ディフェンダーというゲームの“修行的”魅力の一端でもある。

ミスを減らすための心理的アプローチ

ディフェンダーは反射神経だけでなく、精神面のコントロールも要求される。 高速スクロール中に焦ると、救出対象を誤射したり、ボムの使用タイミングを誤ることが多い。 最も有効な対策は「常に先を読む」こと。敵が現れてから反応するのではなく、「そろそろ右下にボンバーが出るはず」といった予測意識を持つだけで、成功率が格段に上がる。 また、自機が破壊された直後に立て直す際は、すぐに加速せず、まず周囲を確認することが肝心だ。再出撃直後に焦って敵に突っ込むのは初心者が陥りやすい失敗である。

上級者の戦術――安全地帯とループの活用

本作のステージは左右ループ構造になっているため、画面端を活用した“安全地帯の錯覚”を作ることができる。 例えば敵集団を画面左に誘導したあと、右方向にワープして逆側から撃ち込むと、敵の方向転換が遅れる。その隙に安全に人間を救出することができる。 このように、単に撃つだけでなく“敵をどう動かすか”を考えることができるようになると、ディフェンダーの奥深さが一気に開花する。

攻略の最終目的――「守りきる」ことの意義

すべてのテクニックを駆使しても、最終的な目的は変わらない。それは「地上の人間を守り抜くこと」である。 このルールがあるからこそ、プレイヤーの行動には倫理性が宿る。無駄な攻撃や焦りは味方を危険に晒す。冷静な判断と、迅速な行動――この両立こそがディフェンダー攻略の真髄だ。 そして、全員を守り切ってステージを終えた瞬間に得られる達成感は、どんな得点にも代えがたい。まさに“守る者こそ最強”を体現するゲームといえるだろう。

■■■■ 感想や評判

当時のゲーマーを圧倒した“未知の操作系”

1980年にゲームセンターへ姿を現した『ディフェンダー』は、最初のうちはプレイヤーを困惑させる存在だった。 それまでのシューティングゲームといえば、レバーで左右に移動し、ボタンひとつで弾を撃つという単純な操作体系が主流だった。しかしディフェンダーでは、レバーの上下に加えて「方向転換」「加速」「スマートボム」「ワープ」「ショット」と、計5つのボタンを同時に使い分けなければならない。 この複雑な操作に初めて触れた多くのプレイヤーは、開始数秒で自機を爆発させたといわれている。だが、それでも再び挑戦したくなる――そんな奇妙な吸引力があった。「一度は諦めるが、翌日またコインを入れてしまう」ゲーム、それがディフェンダーだったのだ。 特に熟練者たちは、慣性を利用して反転射撃を行い、ワープを織り交ぜながら敵を撃破するその姿が、まるで職人芸のようだと称された。

アーケード業界における技術的衝撃

当時のゲーム誌や専門紙では、「ディフェンダーは次世代のゲーム」として頻繁に取り上げられた。 その理由は、ゲームデザインの革新性だけでなく、ハードウェアの限界を超えるスクロール処理にあった。横方向に高速で動く背景、複数の敵の同時処理、レーダー表示など、当時のCPU性能では極めて負荷の高い処理を同時に行っていた。 結果として、プレイヤーはこれまでにないスピードと広がりを感じることができ、「画面の外にも世界がある」という感覚を初めて味わうことになった。 この点が、ゲームクリエイターや技術者たちに強い影響を与え、「ゲームの空間表現」という概念を再定義させたといえる。

プレイヤー間の評価――難易度こそが魅力

一般的なプレイヤーの間では、ディフェンダーは“超難易度ゲーム”として知られていた。 1プレイ数秒で終わる初心者も珍しくなく、「あのゲームは金を飲み込むブラックホールだ」と冗談交じりに語られたこともある。 しかし、そうした過酷さこそが一部のプレイヤーを熱狂させた。彼らは“ディフェンダー使い”としてゲームセンター内で尊敬の対象となり、独特のプレイスタイルを披露した。高速で画面を駆け抜け、寸分の狂いもなく人間をキャッチして救出する様は、周囲の観客を唸らせるほどだった。 「自分には無理だが、あの人のプレイを見ているだけで楽しい」――そんな観戦文化を生んだ点も、ディフェンダーが持つ特異な魅力である。

雑誌やメディアの反応

当時の国内外のゲーム雑誌では、ディフェンダーのレビューは常に賛否が分かれていた。 肯定的な評価では「新しい概念を持ち込んだ最先端のゲーム」「技術と戦略の融合」といった称賛が寄せられた一方で、「難しすぎて初心者が楽しめない」「操作が直感的でない」といった批判も多かった。 しかし、どのレビューにも共通していたのは、“このゲームは特別な存在である”という認識だった。 『電子遊戯研究』『ゲームング・ワールド』などの専門誌では、「習熟が前提の設計」「練習こそ最高のリワード」という分析が行われ、プレイヤー心理を掘り下げた評論まで登場した。こうした知的な論評が現れたのも、ディフェンダーが単なる娯楽を超えて“挑戦の文化”を提示したからである。

海外での反響――アメリカでのゲーム・オブ・ザ・イヤー

本作はアメリカ本国で1981年の“Game of the Year”を受賞している。 当時のアーケードシーンは『スペースインベーダー』や『アステロイド』といった名作で盛り上がっていたが、ディフェンダーはそれらを凌駕する技術的完成度とプレイ体験の深さを備えていた。 特に海外では「スピードの暴力」と評されることが多く、SFファンやパイロット志望の若者から熱狂的な支持を得た。 また、海外雑誌では“Defender syndrome(ディフェンダー症候群)”という言葉まで生まれ、プレイヤーがあのスピード感と緊張を求めて他のゲームに満足できなくなる現象が語られた。まさに中毒性の象徴である。

日本での受け止められ方

日本ではタイトーによる輸入販売によって各地のゲームセンターに設置されたが、その独特な操作系がプレイヤーを選んだため、ヒットの規模としては限定的だった。 しかし、アーケード常連層――特にテクニカルなプレイを好む層の間では“究極の技能試験”として人気を博した。 その後の国内開発者たちはこの作品を研究対象とし、「自機の慣性」「任意スクロール」「マップ表示」という要素を自作に取り入れていった。 結果として、『ファンタジーゾーン』(1986年)や『グラディウス』(1985年)のような国産名作の根底には、ディフェンダーから学んだ構造が息づいている。

時代を超えた再評価

90年代以降、ディフェンダーは「レトロゲームの源流」として再び注目を浴びた。 特にゲーム史研究の分野では、「スクロール技術」「AI行動」「インターフェース設計」の三点で革新を起こした最初のゲームとして位置づけられている。 また、現代のプレイヤーがエミュレータや復刻版で触れる際、その緊張感と没入感の高さに驚かされることが多い。いまなお“操作に魂を込める感覚”を味わえる数少ない作品として、根強い人気を誇っている。 SNS上でも「現代のインディーゲームに近い感性を持つ」と評されることがあり、40年以上経った今でも語り草となっている。

プレイヤーの記憶に残る名場面

多くのプレイヤーが語る印象的な瞬間は、「落下する人間をギリギリでキャッチした時」だ。 あの一瞬に凝縮された達成感は他のどんなゲームでも再現できない。 また、スマートボムで画面を一掃し、敵が一瞬で消え去る爽快さも忘れがたい体験として語られる。 中には、初めてスコアランキングに自分の名前を刻んだことを、何十年経っても覚えているというプレイヤーも多い。ディフェンダーは“記憶に残る瞬間”を作り出すゲームだった。

現代のゲームとの比較――なぜいまなお輝くのか

最新のゲームと比べれば、ディフェンダーの画面は単純だ。だが、その内部でプレイヤーに課されている情報処理量は非常に多い。 高速な動き、同時に進行する救出ミッション、レーダーによる状況把握。 それらを瞬時に判断し行動する“脳のマルチタスク”が要求される。これは現代のeスポーツやSTGに通じる設計思想であり、ディフェンダーが当時すでにその原型を確立していたことは驚嘆に値する。 その意味で、ディフェンダーは「古いゲームではなく、40年前に未来を描いていた作品」と言える。

総評――伝説としての存在感

『ディフェンダー』は、ただの名作ではなく“体験を変えた作品”として今も評価されている。 難易度の高さ、技術革新、操作の緊張感、守るというテーマ性――どれを取っても、アーケード史における金字塔である。 現在の視点から見れば、その操作性は不便に映るかもしれない。だが、その不自由さを超えた先にある“完全操作の悦び”を知ったプレイヤーにとって、ディフェンダーは永遠の修行場であり続ける。 多くの評論家が語るように、この作品を理解することは「ビデオゲームという文化の出発点を理解すること」に等しいのだ。

■■■■ 良かったところ

スピードと制御がもたらす手応えのある操作感

ディフェンダーの最も評価された点は、他のどんなゲームにもなかった「操作の重みと精密さ」である。 プレイヤーはレバーと5つのボタンを同時に使いこなすことで、自機を完全に自分の手足のように操る感覚を得る。加速による慣性、反転時の速度変化、ショット発射のタイミング――そのすべてが自分の反応と一体化しており、思い通りに動かせるようになった瞬間の達成感は格別だ。 この操作の“習熟過程”そのものが楽しく、プレイヤーはゲームを通して自らの技術向上を実感できる。特に、敵を華麗にかわしながら空中で人間を救出する連続動作は、まるでダンスのように滑らかで、プレイヤー自身が美しい操作をしているという感覚を味わえるのだ。

自由度の高さと戦場を支配する快感

多くのプレイヤーが魅了されたのは、ステージ全体を自分の意思で移動できる自由さだった。 当時のゲームは画面が固定されており、敵が一方的に押し寄せてくる“受け身の戦い”が主流だった。しかしディフェンダーでは、プレイヤーが左右どちらに進むかを決定し、敵の出現地点を予測して先手を取ることができる。 この“攻めの選択”が可能になったことで、プレイヤーは戦場全体を支配する感覚を得られるようになった。 特に、レーダーで敵を察知して先回りし、救出や殲滅を完璧にこなしたときの支配感は、他のアクションゲームでは味わえない。まさに「自分が防衛戦の指揮官である」という実感が生まれる瞬間だ。

緊迫と安堵を繰り返す独特のリズム

ディフェンダーは常に緊張を強いるゲームだが、その緊張の中にリズムがある。 敵が現れ、人間がさらわれ、救出に成功する。この一連の流れの中で、プレイヤーは「緊張→集中→解放→安堵」という感情の波を繰り返し体験する。 この心理的な起伏の設計が非常に巧妙で、プレイヤーはいつの間にかこの“緊張のリズム”に酔いしれてしまう。 特に救出に成功して人間を地上に戻したときの安堵感は、他のどんなスコアよりも心に響く報酬である。この感情の動きを作り出せるゲームデザインは、当時として画期的だった。

画面デザインとエフェクトの美しさ

黒を基調とした背景に、明るい赤・青・黄色の線画で描かれた敵や自機。 一見シンプルに見えるが、この色使いは実に計算されている。敵が撃破される瞬間の爆発エフェクトや、レーザーが一直線に伸びる視覚効果は、まるで光の彫刻のようだ。 これにより、プレイヤーは「音と光の一体感」を感じながら戦うことができる。 また、画面上部のレーダー表示とメイン画面の動きがリンクしており、視線を上下に動かしながら戦況を把握する行為自体が、没入感を高める演出として機能している。 この“動くインターフェース”の美しさは、今日のゲームUIデザインにも通じるものがある。

サウンドが生み出す宇宙的臨場感

『ディフェンダー』のサウンドは、アーケード筐体の中でも特に特徴的だった。 レーザーの発射音は金属的で鋭く、敵を撃破した際の爆音は低音が効いており、プレイヤーの身体に響くような感触を与える。 さらには、救出成功時のファンファーレ、ワープ時の電子的なうねり、警報のようなアラート音――これらの要素が複合的に絡み合い、まるで宇宙戦闘の管制室にいるかのような没入体験を作り出している。 特にゲームセンター全体に鳴り響くその音響は、周囲の人々にも緊迫感を伝え、観客すらゲームの一部に巻き込んでいた。

「守るゲーム」としての物語性

多くのシューティングゲームは敵を倒すことが目的だが、ディフェンダーは“守る”ことが核心にある。 地上にいる人間たちは、単なる背景オブジェクトではなく「プレイヤーが背負う命」であり、これを守ることで物語的な目的意識が生まれる。 この設定はプレイヤーの行動に意味を与え、ゲーム内の一つ一つの選択に重みをもたらす。 敵を倒すだけではなく、人間を救うためにリスクを取る。その行動が報われたときの感動は、単なるスコアの上昇を超えた価値を持つ。 この「守る=勝利」という設計思想は、後の多くのゲームに受け継がれることになる。

難しさがプレイヤーを成長させる構造

ディフェンダーの難易度は高い。しかしその難しさは理不尽ではない。 操作に慣れ、敵の行動を理解すれば、確実に上達を実感できる設計になっている。 「自分の技術次第で未来が変わる」という感覚を与えるゲームは、当時ほとんど存在しなかった。 プレイヤーは何度も挑戦し、少しずつプレイ時間を延ばしていく。その成長の過程そのものがゲーム体験になっている。 挑戦を恐れず続ける者には必ず報酬がある――この誠実なバランスが、ディフェンダーが支持された最大の理由のひとつだ。

リプレイ性の高さと飽きのこない設計

プレイヤーが何度も挑戦したくなる理由は、毎回異なる展開が待っているからだ。 敵の出現位置や行動パターンが完全固定ではなく、微妙に変化するため、同じ戦い方では通用しない。 また、救出対象の位置や誘拐タイミングも異なるため、プレイヤーは常に状況に応じて最適な判断を迫られる。 この「毎回違う体験」が、ディフェンダーの寿命を極めて長くしている。 ゲームセンターで何百回もプレイするファンがいた理由は、この“飽きない構造”にほかならない。

後世のゲームに残したポジティブな遺産

ディフェンダーの良かった点は、単体の面白さにとどまらない。 その設計思想が後のゲームデザイン全体に影響を与えた。 たとえば「スマートボム」は、後年の『グラディウス』や『R-TYPE』などで“ボンバー”として標準化された。 また「救出ミッション」「全体マップ」「任意スクロール」といった要素も多くのゲームに受け継がれ、ジャンルの基礎を築いた。 つまりディフェンダーの“良さ”は、1つのゲームを超えて「文化を前進させた」という点にもあるのだ。

総括――挑戦と達成が共存する完璧な構造

ディフェンダーが今なお名作として語り継がれる理由は明白だ。 それは、挑戦と達成のバランスが極めて洗練されているからである。 最初は難しすぎて理解できないが、少しずつ上達し、ついにはステージを完全制覇したとき――その瞬間に得られる感情は、他のどんなゲームでも代替できない。 この“努力が結果に直結する手応え”こそが、ゲームデザインにおける究極の喜びであり、ディフェンダーはその原点を体現している。 だからこそ40年以上経った今でも、ファンの間で「最高の操作体験」と呼ばれ続けているのだ。

■■■■ 悪かったところ

圧倒的な難易度――初心者を寄せつけない設計

『ディフェンダー』の最大の弱点は、なんといってもその“異常なまでの難しさ”である。 当時のゲームセンターでは、多くのプレイヤーが開始から十数秒で自機を失い、画面上で爆発する姿が日常的に見られた。 そのため「1コインで3秒ゲーム」と揶揄されたほどだ。 敵の動きがあまりにも速く、さらに画面全体が左右へ滑らかにスクロールするため、慣れないうちは状況を把握することすら困難である。 レーダーを見て全体の動きを読む余裕などなく、気づけば背後からランダーに撃たれている――そんな初心者が後を絶たなかった。 この“学習の壁”が高すぎたことで、ライトユーザー層が完全に離れてしまい、一部の熟練プレイヤーだけが残る「玄人専用ゲーム」になってしまったのである。

複雑すぎる操作体系――5ボタン+レバーの混乱

当時のアーケードゲームの多くは、1レバー+1ボタン、せいぜい2ボタンが主流だった。 そこに突如として現れたディフェンダーの「1レバー+5ボタン構成」は、操作方法を覚えるだけでも一苦労だった。 とくに問題だったのは、ボタンの配置が筐体によって微妙に異なっていた点である。 一部の店舗では、ワープとボムの位置が逆になっており、誤ってスマートボムを無駄撃ちしてしまうことも多発した。 さらに、方向転換がボタン式だったため、レバーだけで前後を入れ替える直感的操作に慣れたプレイヤーにとっては、非常に違和感が強かった。 この設計は“慣れると深い”という利点もあったが、初期段階ではほとんどの人が混乱し、「何を押したらどう動くのか分からない」という状態に陥ることが多かった。

操作の慣性と物理感がもたらすストレス

ディフェンダーのもう一つの特徴であり、同時に弱点でもあるのが「慣性」である。 加速ボタンを押すと機体が一気に速度を上げるが、ボタンを離してもすぐには止まらない。 方向転換を行っても、慣性が働いて滑るように逆方向へ移動してしまう。 この挙動はリアリティを感じさせる一方で、プレイヤーが意図した動きとズレる原因にもなっていた。 とくに狭い範囲で精密な救出を行う際には、誤って人間を踏み潰したり撃ってしまうことが頻発し、初心者の心を折る要因になっていた。 「リアルすぎる操作性」がストレスを生むという矛盾を抱えたタイトルだったとも言える。

情報過多な画面構成――視覚的に混乱しやすい

本作の画面は、常に高速でスクロールする背景と、上部に常時表示されるレーダーマップ、そして多種多様な敵とエフェクトで構成されている。 プレイヤーはそのすべてを同時に見なければならず、情報量が膨大だ。 特に初心者はメイン画面を注視するあまり、レーダー上で発生している誘拐や敵集結に気づけず、状況を見失ってしまう。 一方でレーダーばかりに目を奪われると、目の前の敵弾を避け損ねてしまう。 この「どこを見ればいいか分からない」問題は、当時のプレイヤーが最も苦戦した要素の一つであり、 一部の専門誌では「プレイヤーの脳にオーバーヒートを起こさせるゲーム」とまで評された。

初心者に優しくない報酬設計

ディフェンダーでは、救出に失敗するとステージ全体がペナルティモードに突入する。 この状態では敵が一斉に強化され、全方位から攻撃を受けるため、生き残るのは至難の業だ。 しかも、ここでミスすると即座にゲームオーバーとなるため、「一度のミスで立て直せない」という厳しいバランスになっていた。 現代の感覚でいえば“リトライ性の低さ”が致命的で、せっかく学んだ操作や救出方法を試す前に終わってしまう。 そのため、上達を実感する前に心が折れてしまうプレイヤーが多かった。 この点が、他の名作アーケードと比べても明確な欠点として指摘されていた。

ワープシステムのリスク性と運要素

ワープ機能は画期的ではあったが、実際のプレイでは使いこなすのが難しかった。 ワープ先がランダムで指定できず、運悪く敵の真っ只中に出現して即座に撃墜されるケースも多い。 また、ワープ後の硬直時間が長いため、咄嗟の回避手段として機能しづらい場面も多かった。 プレイヤーによっては「助けてくれるはずの機能が、逆に死を招く」とまで言われたほどだ。 このリスクが高すぎる設計は、確かに緊張感を生む一方で、理不尽さを感じる要因にもなっていた。

スマートボムの誤使用問題

もう一つの象徴的な装備「スマートボム」も、誤操作が多かった。 ボタン配置が近いため、焦った瞬間に誤って使用してしまうことがよくあった。 また、効果範囲が画面内に限定されているため、ワープ後の位置では敵を巻き込めないことも多く、「使ったのに無駄だった」と感じるプレイヤーが多かった。 ボムを消費してしまうと後半の防衛戦が一気に苦しくなるため、この“誤爆”はプレイヤー心理に大きなダメージを与えた。 つまり、強力なシステムが同時にプレイヤーの不満要因にもなってしまっていたわけである。

筐体の操作系の物理的負担

ディフェンダーの筐体は、レバーとボタンが水平に並ぶフライトスティック型で、他のゲームに比べて操作の負担が大きかった。 特に長時間プレイすると、親指と人差し指に疲労がたまり、腱鞘炎のような痛みを訴えるプレイヤーもいた。 当時のアーケードは冷房が効いておらず、照明も暗かったため、集中してボタンを操作する環境としては厳しかった。 「体力と集中力を同時に要求するゲーム」として、物理的にもプレイヤーを選ぶ作品だったのである。

視覚演出の負担――点滅とスピードの弊害

高速スクロールと閃光エフェクトが連続するため、長時間プレイすると目が疲れやすいという問題もあった。 特に暗いゲームセンターでは画面の光が強烈で、プレイヤーが目を細めながらプレイする姿がよく見られた。 「面白いけど、目が痛くて長くできない」という声は多く、結果的に短時間プレイを促す設計になっていた。 技術的制約の中で最大限の表現を目指した結果、演出が物理的な負担を生む――この点も当時の課題として挙げられる。

全体的なハードルの高さ

総じて、『ディフェンダー』は「すべてが難しいゲーム」と評された。 操作も、敵配置も、ルールも、救出も、すべてが高い集中力を求める。 そのため、一部のプレイヤーにとっては挑戦しがいのある名作である一方で、一般的なゲーマーにとっては“門前払い”の存在だった。 結果として、人気面では『スペースインベーダー』や『ギャラクシアン』ほどの爆発的ヒットには至らなかった。 しかし、この“誰でも遊べるわけではない”という排他性が、逆にマニアの支持を強め、伝説的な地位を築くことにもつながったのである。

まとめ――不便さの裏に宿る完成度

こうして挙げると欠点だらけに見えるが、実のところこれらの“悪い点”は、作品の本質的魅力の裏返しでもある。 難しさは緊張を生み、複雑さは深みを与え、理不尽な要素すら挑戦心を刺激した。 つまりディフェンダーの“悪かったところ”は、そのまま“人を選ぶ名作”である証でもあったのだ。 万人に優しくはなかったが、真剣に取り組むプレイヤーにとっては、他では得られない充実をもたらした。 だからこそ40年以上経った今でも、“あの難しさこそディフェンダーの魅力だった”と語るファンが後を絶たないのである。

[game-6]■ 好きなキャラクター

プレイヤーを象徴する存在――自機「ディフェンダー号」

まず語るべきは、プレイヤーが操る主役機「ディフェンダー号」だ。 この機体は、細長く鋭角的なシルエットを持ち、赤と黄色の発光ラインで構成されたミニマルなデザインが特徴である。 当時のグラフィック技術では細部描写が困難だったが、それを逆手に取り、「抽象的な記号」としての戦闘機を描いた点が秀逸だった。 この機体を操作する感覚は、まるで音速を超えて宇宙を疾走しているかのようであり、加速ボタンを押し込んだ瞬間の滑空感は、まさに“自由の象徴”といえる。 プレイヤーにとってこの機体は、単なる乗り物ではなく「自分そのもの」だった。敵を撃ち抜き、人間を救う、その行為すべてが“防衛者=Defender”というタイトルの意味を体現している。 ゲームの難易度が高いほど、この自機を自在に操れるようになった瞬間の誇りは大きく、プレイヤーの成長を象徴する存在となっていた。

地上の人々――ゲームの“心”を支える存在

ディフェンダーが他のシューティングと決定的に異なるのは、ステージ上に「守る対象=人間」が存在することだ。 これらの地上人は単なる背景ではなく、ゲームのテーマ性を支える“命”の象徴である。 彼らは小さなドットで表現されながらも、プレイヤーの心に強い印象を残す。 なぜなら、プレイヤーが救出を失敗したとき、彼らが空へと攫われ、やがてミュータントへと変わって襲いかかってくるという、悲劇的な展開が待っているからだ。 この演出が非常にドラマチックであり、プレイヤーは単なるスコア稼ぎではなく、「守ることの意味」を感じ取る。 その存在感の強さから、ファンの間では「一人の人間を守り切るだけで胸が熱くなる」とまで語られ、ゲーム史上最初期に“倫理的プレイ体験”を提示した存在として評価されている。

誘拐者ランダー――冷酷な知性を持つ敵

最も印象的な敵キャラクターといえば、やはり「ランダー(Lander)」だ。 ランダーは人間をさらうという独自の目的を持ち、他の敵と違って地上との関係を持っている。 静かに降下し、ターゲットの人間を掴み上げ、ゆっくりと上昇していく――この一連の動きが、プレイヤーに強烈な緊張を与える。 その動きにはある種の“冷静な知性”が感じられ、単なる機械的な敵ではなく、意志を持つ捕食者のようにも見える。 この存在によってゲーム世界は一気にドラマチックになり、プレイヤーの行動には「間に合うか」「救えるか」という物語的緊張が生まれる。 ファンの間でもランダーは“恐怖と使命感の象徴”として語られ、ディフェンダーをディフェンダーたらしめている存在といえる。

変異体ミュータント――罪と罰を体現する敵

人間がさらわれた後、救出に失敗すると出現する「ミュータント」は、プレイヤーにとって最も胸の痛い敵だ。 彼らはかつて守るべき存在だった人間が変異したものであり、プレイヤーの過失によって生まれる“悲劇の結果”である。 ミュータントは非常に俊敏で、攻撃的なAIを持ち、プレイヤーを執拗に追い回す。 その動きはランダーよりも不規則で、まるで怒りや狂気を表現しているかのようだ。 プレイヤーは彼らを撃墜するしかないが、それは“かつて救えなかった命を自らの手で葬る行為”でもある。 この残酷な構造こそがディフェンダーの物語的深みを生み出しており、多くのプレイヤーが「ミュータントを倒すたびに胸が痛む」と語っている。 ゲームという枠を超えて、感情的な罪悪感を提示したこの敵は、ゲーム史における最初期の“倫理的キャラクター”といっても過言ではない。

ボンバーとポッド――空間支配の象徴

ボンバーは空中に機雷を撒き散らす敵であり、単体ではそれほど脅威ではないが、空間を封じる戦略性の高い存在である。 彼らの存在によって、プレイヤーは単に敵を撃つだけでなく、進行ルートそのものを考えなければならなくなる。 特に機雷の配置が複雑になる後半ステージでは、ボンバーをいかに早く処理するかが生死を分ける要素となる。 一方、「ポッド」は破壊すると大量の子機「スワーマー」を放出する、リスクの高い敵である。 このポッドをいつ壊すかという判断は戦術の核心であり、プレイヤーの冷静さと勇気を試す。 ボンバーとポッドは、いわば“戦場を形づくる敵”であり、彼らがいるだけで空間全体の緊張度が変わる。 その存在感は、ステージ構成そのものの“動的デザイン”を担っているとも言える。

バイター――永遠に追ってくる死神のような存在

ディフェンダーをプレイしたことがある人なら、誰もが忘れられないのが「バイター(Baiter)」の存在だろう。 この敵は、ステージ攻略に時間をかけすぎたプレイヤーに対して出現する“制裁キャラ”である。 小型で異常な速度を誇り、どんな場所にも瞬時に出現し、直線的にプレイヤーへ突っ込んでくる。 彼の出現は、タイマーのような緊迫感を与え、プレイヤーに「止まるな、進め」という無言の圧力をかける。 バイターの登場によって、ディフェンダーのプレイは常にスピードと判断を求められる“時間との戦い”になる。 その圧倒的な存在感から、プレイヤーの間では「宇宙の死神」と呼ばれ、ゲームを支配する恐怖の象徴として語り継がれている。

スワーマーの群れ――混沌の美学

ポッドを破壊した後に出現する無数のスワーマーたちは、まるで蜂の群れのように画面を覆い尽くす。 個々は弱いが、その数とスピードは圧倒的で、プレイヤーをパニックに陥れる。 しかし、このカオス状態の中で的確にボムを使い、群れを一掃したときの快感は格別だ。 この「混乱と整理」が生み出すコントラストが、ディフェンダーの戦闘美学を象徴している。 スワーマーは単なる雑魚ではなく、“群れの恐怖”と“一撃の快感”を同時に演出する存在として、多くのプレイヤーに強烈な印象を残した。

プレイヤーとの心理的関係性

ディフェンダーに登場するキャラクターたちは、単なる敵や味方の関係を超えて、プレイヤーの心理を映す鏡でもある。 ランダーは焦りを、ミュータントは罪悪感を、バイターは恐怖を、そして人間は希望を象徴している。 それらが一つの戦場に共存することで、プレイヤーの感情が揺さぶられ、プレイ体験に深い物語性が生まれる。 この感情の起伏を「キャラクター同士の対話」として成立させた点が、ディフェンダーの設計の巧妙さであり、今日においても高く評価されている。

デザイン面での魅力――抽象と想像の余地

ディフェンダーのキャラクターは、現代のようにリアルな造形をしていない。 ドット数が少なく、色も限られている。しかし、それが逆にプレイヤーの想像力を刺激した。 プレイヤーはランダーの動きから冷たい知性を、ミュータントの軌跡から怒りを感じ取る。 抽象的な表現が感情を引き出す――この構造は後のインディーゲームの美学にも通じるものだ。 “少ない線で多くを語る”キャラクターデザインの哲学が、ここに確立されている。

総括――キャラクターが作る物語性

『ディフェンダー』に登場するすべてのキャラクターは、単なる敵味方の枠を超えて、「戦いの意味」を象徴する存在である。 人間を守る使命感、失敗したときの後悔、敵に追われる恐怖――それらのすべてがキャラクターの動きとして可視化されている。 ゲームという無機質な空間に“感情のドラマ”を持ち込んだのは、この作品が初めてと言っても過言ではない。 だからこそ、多くのプレイヤーは40年以上経った今も、敵の名前や動きをはっきりと記憶している。 『ディフェンダー』のキャラクターたちは、ドットで描かれた存在でありながら、確かに“心”を持っていたのである。

[game-7]■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のプレイ料金とアーケード事情

1980年当時、日本国内で『ディフェンダー』が稼働し始めたころ、1プレイの料金は一般的に100円が標準だった。 当時のゲームセンターは『スペースインベーダー』や『ギャラクシアン』の大ヒットによってブームの真っ只中にあり、 新作が登場するたびにプレイヤーが列を作る時代であった。 そんな中で登場した『ディフェンダー』は、タイトーが輸入販売を手掛けたこともあり、設置店舗は限られていたが、 その分「マニアが集まる特別な筐体」として注目を浴びた。 ただし、1プレイ100円という金額に対して、初心者が数秒で終わってしまうことも多く、 「3秒で終わる100円ゲーム」という異名を取ったこともある。 しかし、逆にそれが話題性を呼び、「あの難しいゲームを1分もつか」という腕試し的な遊び方が広がっていったのだ。 つまりプレイ料金の高さではなく、“1プレイに込める集中力”が評価される稀有なゲームだったのである。

筐体デザインと設置環境

『ディフェンダー』の筐体は、当時としては非常にスタイリッシュなデザインをしていた。 黒を基調に赤とオレンジのラインが走るサイドアート、中央には未来的なロゴ。 コンソール部分にはフライトスティック型のレバーと5つのボタンが並び、まるで戦闘機のコックピットを模しているようだった。 この筐体は設置スペースを取るうえ、操作パネルが独特だったため、オペレーター(店舗側)から見ればやや扱いづらい機種でもあった。 それでも、他の筐体の中でひときわ目を引く存在感を放っていたため、ゲーマーの間では“見た瞬間に挑戦したくなるゲーム”と評された。 音量も大きく設定されており、ゲームセンターの奥からでも「ピーピーピー」という特徴的な電子音が聞こえてきたという証言もある。 その独特の音と光の存在感が、プレイヤーを吸い寄せる“磁力”のような役割を果たしていた。

タイトーによる輸入と紹介戦略

日本ではタイトーが本作を輸入・流通し、アーケード業界に導入した。 当時の宣伝資料では、「地球防衛を担うスーパーマシン、ここに出撃!」というキャッチコピーが使用され、 単なるシューティングではなく“任務を持ったヒーロー的ゲーム”として紹介されていた。 雑誌広告や店舗ポスターには、黒背景に発光する自機が描かれ、 そこに「救え!最後の人類」といったキャッチが添えられるなど、当時としては珍しい“ドラマ性”を前面に出したプロモーションが展開された。 こうした演出は単にゲームの宣伝に留まらず、プレイヤーに「使命感」や「挑戦意識」を刺激する効果があった。 タイトーはまた、全国の主要都市のゲームセンターに試験設置を行い、プレイヤーの反応を観察していたという。 結果として、難易度の高さから一般層には受けにくい一方、マニア層からは強烈な支持を獲得した。 それゆえに『ディフェンダー』は「広く受けたゲーム」ではなく「深く刺さるゲーム」として定着していった。

海外での人気と経済的成功

アメリカ本国では『ディフェンダー』は商業的にも大成功を収めた。 特に1981年には、全米のアーケード市場で約55,000台以上の筐体が出荷され、 年間の売上総額は1億ドルを超えたとも言われている。 その人気は他の追随を許さず、当時のアメリカでは「スペースインベーダー」「アステロイド」と並ぶ三大ヒットタイトルの一つに数えられた。 海外メディアでは、“Defender Fever(ディフェンダー熱)”という言葉まで生まれ、 大会やスコア競争が頻繁に開催された。 トッププレイヤーの中には、1回のプレイで何時間も持続させる者もおり、 そのスコアは新聞やラジオでも取り上げられるほど社会的な注目を集めた。 こうしたムーブメントが、ゲームを単なる娯楽から“挑戦の文化”へと昇華させる礎となったのである。

日本での人気推移とプレイヤー層

日本においては、当初のプレイヤー層は明確に二極化していた。 初心者には難しすぎ、一般層には理解されにくい構造だったが、一部の熱狂的ゲーマーには圧倒的な人気を誇った。 プレイヤーたちは「誰が最も長く生き残れるか」「何人の人間を守れるか」といった記録競争を行い、 ゲームセンターのスコアボードに自分の名前を刻むことを誇りにした。 ゲーム誌でも「あなたは人類を救えるか?」という挑発的なコピーが掲載され、 多くの若者がその言葉に惹かれて挑戦した。 結果として、“難しすぎるからこそ挑みたくなる”という逆説的な人気の構造が生まれた。 特に80年代前半のゲームセンターにおいて、ディフェンダーは「自分の限界を試すゲーム」として語り継がれた。

他メディアでの露出と影響

ディフェンダーはその後、家庭用やパソコン用にも多数移植された。 アタリ2600、コモドール64、MSX、Apple II、さらには後年のPlayStation、Xbox Live Arcade、Switchなどでも復刻され、 「難易度の高い古典的名作」として常に紹介されてきた。 また、80年代の映画やドラマにおいても『ディフェンダー』の筐体が背景に登場することがあり、 当時の“ゲームカルチャーの象徴”として視覚的に扱われた。 特にSF映画『ポリスアカデミー2』や『ザ・ラスト・スター・ファイター』などでは、 ディフェンダーのプレイ画面が「ゲーマーの実力の象徴」として描かれたシーンも存在する。 このように、単なるゲームを超えた“文化的アイコン”として浸透していった点は特筆に値する。

宣伝コピーと当時の販促文化

タイトーが制作した販促資料の中には、ディフェンダーを「アーケードゲームの未来」と位置づける文章がいくつも見られる。 例えば、当時の営業カタログには次のような文言が記されていた: > 「未知の宇宙空間を自由に飛び、地球を襲う侵略者から人類を守れ!」 > 「ただのゲームではない。これは訓練だ!」 このようなキャッチコピーは、80年代初期の日本では非常に珍しく、“物語性を持つゲーム”という印象を強調していた。 結果として、当時の若い世代に「自分がヒーローになれる」という新しい感覚を与え、 他のシューティングとの差別化に成功した。 タイトーの宣伝方針は、のちに『スペースガリア』や『グラディウスII』などの広告戦略にも影響を与えることになる。

レトロゲームブームによる再評価

1990年代後半から2000年代初頭にかけて、レトロゲーム再評価の波が訪れると、『ディフェンダー』は再び脚光を浴びた。 「世界初の横スクロールシューティング」「操作難度の象徴」「プレイヤースキルの試金石」など、 様々な文脈で取り上げられ、専門誌やアーカイブ番組で紹介される機会が増えた。 さらに、アメリカでは1999年に「Defender 2000」というリメイク版が登場し、 オリジナル版の精神を現代風に再構築した試みとして話題になった。 日本国内でもタイトーがリリースした「タイトーメモリーズ」シリーズなどで復刻され、 現代のゲーマーが当時の緊張感を体験できる環境が整備された。 こうした復活は、単なる懐古ではなく、ゲーム文化の根幹を再発見する動きとして評価された。

現在の人気と文化的意義

今日、『ディフェンダー』はもはや単なる“古いゲーム”ではなく、 “アーケード文化を象徴する記念碑”として位置づけられている。 国内外のレトロゲームイベントでは必ずと言っていいほど展示され、 研究者やコレクターの間では筐体そのものが芸術的価値を持つものとして扱われている。 特に、動作するオリジナル筐体は希少で、オークションでは高値で取引されるほどだ。 また、近年ではAIや教育分野でも「初期AI挙動の教材」として分析対象になっており、 ディフェンダーのプログラム構造が“1980年代初頭の人工知能的デザイン”の一例として研究されている。 つまり、ディフェンダーは単なる過去の名作ではなく、今もなお「技術と文化の交差点」に立ち続けているのである。

総括――“挑戦”が宣伝になったゲーム

『ディフェンダー』の人気は、派手な宣伝ではなく「難しすぎる」という噂によって自然発生的に広まった。 その挑戦的な評判こそが最大の宣伝効果であり、ゲームセンターに訪れる人々の好奇心を刺激した。 「本当にそんなに難しいのか?」「俺ならもう少し持つかもしれない」―― そうした心理が、何度もコインを投入させた。 つまり、ディフェンダーの人気はマーケティングによるものではなく、ゲームの構造そのものが宣伝媒体になっていたのだ。 その意味で、本作は“プレイヤーの口コミが文化を作った最初期の例”であり、 アーケード史において極めて重要な役割を果たしたといえる。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 高機能 反射防止 スムースタッチ / 抗菌 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ..

dreamGEAR レトロアーケード パックマン 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フィ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 防指紋 クリア タイプ 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護..

【新品】【即納】 Victrix Pro FS 12 レバーレス アーケードコントローラー Victrix by PDP Arcade Fight Stick for PlayStation 5 PC ..

NEOGEO Mini インターナショナル ネオジオ ミニ 国際 NEO GEO Mini International アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイタ..

評価 3.67

評価 3.67