gelato pique 【ドラえもん】ベビモコぬいぐるみチャーム ジェラートピケ インテリア・生活雑貨 おもちゃ・ゲーム・フィギュア【送料無..

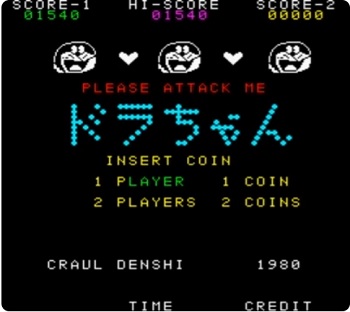

【発売】:クラール電子

【開発】:アルファ電子

【発売日】:1980年

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

● クラール電子が挑んだアーケード創成期の野心作

1980年という、まだアーケードゲームが単純な電子娯楽から産業へと変貌し始めたばかりの時代――その空気の中で、クラール電子は独自の存在感を放とうとしていた。のちに『クラッシュローラー』で名を残すこのメーカーが、開発パートナーとしてアルファ電子(後のADK)と組み、初期試作的な意欲作として世に送り出したのが『ドラちゃん』である。 見た目こそポップで可愛らしいが、背景にはライセンス問題、システムの破綻、そして当時の著作権観念の曖昧さが交錯しており、単なる“幻のゲーム”では済まされない、1980年代初頭のアーケード史を象徴する事件的タイトルとして語られている。

● “無許可ドラえもんゲーム”の衝撃

『ドラちゃん』というタイトルは一見すると、国民的キャラクター「ドラえもん」の愛称をもじっただけのように見える。だが、実際のゲーム画面には青い体に丸い顔、赤い鼻、首輪の鈴――まぎれもなくドラえもんを想起させるキャラクターが登場する。当時、クラール電子は小学館や藤子・F・不二雄の許可を得ずにこの作品をリリースしてしまい、後に法的なトラブルへと発展。回収命令が出され、稼働期間は極めて短かった。そのため現在、オリジナル基板は数えるほどしか現存せず、ファンや研究家の間では「伝説の禁止ゲーム」として半ば都市伝説的に扱われている。

この事件は、のちの1985年の著作権法改正で「プログラムの著作物」が明文化される前段階の出来事としても知られ、無許可ゲームが野放しだった時代の象徴といえる。

● ゲーム内容と基本ルール

ゲームの基本構造は、4方向レバーで自機(車のような形状)を操作し、ボタンで加速するというもの。敵キャラクターに追われながら、ステージ内のドットを回収していく。すべてのドットを取ると、画面上部にある赤い壁のトゲが徐々に消えていき、やがて穴が開く。そこを抜けて、ステージ上の“ドラちゃん(=ドラえもん的存在)”に体当たりすればステージクリアとなる。 構造だけ見ると『パックマン』の系譜に近いドット回収型アクションだが、壁を壊して進む構造や、ハートを発射してドラちゃんに当てるボーナスステージなど、どこか奇妙で説明のつかない部分も多い。設計思想としては、当時流行していた「単純ループ+スコアアタック型」の範疇にありながらも、なぜか挙動や目的がちぐはぐで、プレイヤーに混乱を与える仕様が多かった。

● 蛇による敵撃退システムという奇抜なアイデア

ステージ上には一定時間ごとに点滅するドットが現れ、それを取ることで“蛇”が出現し、敵キャラを1体だけ食べてくれる。この発想自体は独創的で、当時のプログラマーが「パワーアップアイテム」に代わる演出を模索していたことの表れといえる。だが、問題はこの蛇の出現位置と行動が完全ランダムであること。敵が近くにいなければ効果が発揮されず、さらに蛇が画面外から滑り込むように現れるため、敵と噛み合わないと何も起こらない。 こうした「意図は理解できるが結果が伴わない」デザインは、1980年当時のアーケード開発現場の試行錯誤を如実に物語っている。メモリ容量の制約やAI処理の限界の中で、少しでも動きにバリエーションをつけようとした結果、奇妙な挙動が生まれてしまったのだ。

● 雑な挙動と不安定な難易度設計

このゲームを語るうえで避けて通れないのが、その“バランス崩壊”ぶりだ。敵キャラは犬・猫・猿といった動物で構成されるが、どれも同じAIで動き方がほぼ共通。プレイヤーの動きを予測してくるようでいて、実際には8ドット単位で縦方向にガクッと移動するという不可解な挙動を見せる。そのため、予測不能な事故死が多発し、プレイヤーは常に理不尽な恐怖と隣り合わせ。しかもステージが進むごとに敵が増える設計のため、後半はほぼ“運ゲー”と化す。 これに加え、永久パターン防止のためのタイマーが設定されており、長時間ドットを取らずにいると自機が爆発してしまう。結果、慎重に立ち回る戦略が封じられ、短時間でミスを重ねやすくなる悪循環が発生する。

● グラフィックと演出の特徴

『ドラちゃん』のビジュアル面に関しては、1980年当時の基板としては比較的良好だったと評価されている。特にタイトル画面において、限られたROM容量の中で“ドラちゃん”という日本語を複数の円形スプライトで構成して表示する技法は、同時期の国産基板としては異例の工夫である。 また、ドラえもんに似たキャラクターのグラフィックは、ドット数が少ないながらも丸みを帯びたフォルムを再現しており、アニメ的な親しみを感じさせた。こうした点は、アルファ電子のプログラマーたちが当時からキャラクター表現への関心を強く持っていたことを示唆している。

● ほとんど残っていない“幻の基板”

法的問題によって発売直後に回収命令が出されたため、市場に流通した基板は極めて少ない。現存数は不明だが、アーケードマニアの間では「国内に5枚程度しかない」とまで言われる。のちに存在が確認された派生版『ドラミちゃん』もごく少数で、こちらもほぼ現存せず。ネット上では当時の雑誌広告すら発見されていないため、実際にプレイ映像を見たことがある人はごくわずかだ。 こうした希少性から、レトロゲーム愛好家の間では“幻の迷作”としてコレクターズアイテム的価値を持ち、資料的にも歴史的にも極めて貴重な存在となっている。

● 無法時代の象徴としての意義

『ドラちゃん』事件は、のちにゲーム業界全体に著作権意識を浸透させる契機となった。1980年代初期は、他社のキャラクターやメロディを流用することが常態化しており、「アイデアの共有」として容認されていた時代でもある。しかし、『ドラちゃん』のケースでは、あまりにも有名なキャラクターを堂々と模倣してしまったため、社会的批判を免れなかった。 この事件をきっかけに、アーケード業界は「知的財産」という概念を強く意識するようになり、以降の作品では無断使用を避ける傾向が加速する。言い換えれば、『ドラちゃん』は“失敗作”であると同時に、“業界の自浄作用を促した転機”とも言えるのである。

● 総括 ― 消えた理由と残った教訓

『ドラちゃん』は、内容的には未完成で、ゲームバランスも崩壊していた。しかし、それ以上に重要なのは、この作品が日本のアーケード産業において「著作権と表現の境界線」を明確に意識させた最初期の事例であるという点だ。もしこのゲームが正式なライセンスを得ていたなら、1980年代初頭に“日本最初のドラえもんゲーム”として歴史に名を刻んでいたかもしれない。 皮肉なことに、“幻のクソゲー”として名を残すことで、結果的にクラール電子とアルファ電子の存在は後世まで語り継がれることになった。回収という悲劇の裏に、確かに存在した創意と情熱――それこそが、『ドラちゃん』という作品の本当の意味での“概要”である。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● カオスと独創が同居した“未完成の魅力”

『ドラちゃん』の魅力を語るうえでまず挙げられるのは、その“奇妙な完成度の低さ”がかえって印象に残るという矛盾した魅力である。現代のプレイヤーが本作を体験すると、操作のぎこちなさや難易度の理不尽さに驚くだろう。しかし、それらを通して見えてくるのは、1980年という黎明期の開発者たちが手探りで「新しいゲームの形」を模索していた痕跡だ。 完全ではないが、既存の模倣でもない。『パックマン』や『ヘッドオン』の要素をかすかに感じさせつつも、敵を倒すための“蛇”の導入や、壁を壊して進むステージ構成など、当時としては確実に独創的な発想が散りばめられている。この“中途半端な挑戦”こそが、レトロゲーム愛好家の心をくすぐるのだ。

● 独特のテンポと緊張感

多くのプレイヤーが本作に感じるのは、説明しがたい不安と緊迫感である。敵は常にプレイヤーの方へ向かってくるように見えるが、その動きは不規則で読めない。縦移動が8ドット単位で発生するため、まるでバグのような不連続性がある。だが、その予測不能さが逆にスリルを生み出しており、ハイスコアを狙う挑戦欲を掻き立てる。 特に“蛇”を呼び出す点滅ドットの出現タイミングは完全ランダムで、画面のどこに現れるかも分からない。プレイヤーは危険を承知でドットを取りに行くか、安全を優先して待機するか――その選択が緊張感を生む。極端に言えば、この理不尽さ自体が『ドラちゃん』の醍醐味であり、いわば80年代初頭の“ローグライク的感性”を先取りしていたともいえる。

● ボーナスステージの意外な遊び心

通常ステージをクリアすると登場するボーナスステージも、当時としては珍しい演出だった。ハートを画面下から上へ発射し、ドラちゃんに当てることで得点が入るという単純な構造だが、この「ハート」というモチーフが何ともシュールで、緊張の本編とは異なるコミカルな印象を与える。 1回だけの発射という制限があるため、プレイヤーは発射タイミングと角度を慎重に見極める必要がある。成功すれば爽快感があり、失敗してもどこか笑えてしまう。この“緩急のつけ方”は、短命に終わった作品でありながら、後のクラール電子作品にも見られる演出感覚の萌芽といえる。

● レトロ的グラフィックの味わい

グラフィックの粗さは一見して時代遅れに見えるが、そこに独特の“手作り感”がある。青と赤の原色コントラスト、敵キャラの単純な輪郭、そしてタイトル画面における円形ドットを組み合わせた「ドラちゃん」の文字表現――これらは当時の技術的限界の中で、いかに個性を出すかを模索した成果である。 キャラクターのドット絵には妙な愛嬌があり、犬や猫、猿といった敵も、まるで子どもの落書きのような素朴さを漂わせる。結果的に、“ドラえもんの世界観とは似ても似つかないが憎めない”という絶妙なバランスを生み出している。今となってはこのチープさこそが、アナログ時代のぬくもりとして再評価されている。

● 永久パターン防止という先見性

『ドラちゃん』の制限時間による強制終了システムは、当時の他作品と比較しても先進的な発想だった。『パックマン』が出現パターンを覚えることで攻略されていたように、80年代前半のアーケードでは“パターン化による得点稼ぎ”が問題視されていた。『ドラちゃん』では、時間をかけすぎると自機が爆発してしまうという極端なルールを導入し、意図的に待機するプレイを封じている。 この仕組みは結果的にゲームバランスを破壊してしまったが、“公平な競技性”を目指した先駆的試みとしては評価できる。のちの『ゼビウス』や『グラディウス』のようなアーケードスコア文化を考えれば、この設計思想は時代を先取りしていたといえるだろう。

● “幻”であるがゆえのロマン

プレイできる環境がほとんど存在しないことも、このゲームの神秘性を高めている。動画も記録もほとんど残っていないため、断片的な証言や雑誌記事、回収された基板の写真から想像を膨らませるしかない。 しかし、だからこそ『ドラちゃん』は多くのレトロゲーマーにとって“存在したかもしれない未確認ゲーム”として魅力的なのだ。実際、一部の研究家の間では「幻のBGM」「存在しなかったドラミ版」など、数多くの未確認情報が語られており、もはや作品そのものが“都市伝説”として独り歩きしている。 アーケード史の中で忘れ去られた作品が、40年以上経った今もこうして話題に上るという事実――それ自体が『ドラちゃん』の最大の魅力なのかもしれない。

● “クソゲー”であることの文化的価値

本作はしばしば「伝説のクソゲー」と呼ばれるが、裏を返せばそれだけプレイヤーに強烈な印象を残したということだ。完成度が低い、理不尽、理解不能――こうした要素は本来マイナス評価につながる。だが、アーケードゲームの黎明期においては、失敗作さえも開発者の創造性と情熱を伝える貴重な遺産である。 『ドラちゃん』のような作品を振り返ることで、現代のプレイヤーは“なぜ今のゲームが遊びやすいのか”を再認識できる。つまり、過去の欠点が現在の洗練を生み出したという進化の証なのである。 クラール電子とアルファ電子が残したこの奇妙な足跡は、失敗の中に潜む創意の美学を教えてくれる。バランス崩壊も、今となってはひとつの魅力として語り継がれるのだ。

● “模倣と創造”のはざまで

『ドラちゃん』は、明確に他作品の影響を受けながらも、単なるコピーには終わらなかった。敵を食べる“蛇”の発想、壁に穴を開けて進むギミック、ハート発射によるボーナス演出――これらはどれも既存ゲームの枠を越えようとする試みであり、むしろクラール電子の創作意欲が透けて見える部分だ。 著作権問題によって封印されたが、その背後には“何か新しいことをしたい”という開発者の純粋な欲求が存在していた。その熱意が、40年以上の時を経て再評価されつつあるのは皮肉であり、同時に痛烈に美しい。

● 懐かしさと危うさが交錯する作品

現代の視点で見れば『ドラちゃん』は不完全で無秩序な作品に映る。しかし、その無秩序さこそが80年代初頭の“創造の原風景”だった。版権の壁も、ジャンルの定義も、まだ曖昧だった時代。だからこそ、自由に発想し、失敗を恐れず作り出せた。 『ドラちゃん』は、完成度よりも“勢い”で作られたゲームの象徴である。ひとつの小さな基板に、時代の空気と開発者の冒険心が詰まっていた――それが、この作品が持つ最大の魅力である。

■■■■ ゲームの攻略など

● 攻略の基本理念 ― “逃げ”と“待ち”を極める

『ドラちゃん』の攻略において最も重要なのは、「積極的に攻めない」ことである。プレイヤーは4方向レバーと加速ボタンで車型の自機を操るが、敵の動きが不規則なため、先に動くとほぼ確実に追いつかれてしまう。よって序盤は敵の動きを観察し、縦軸でぶつからない位置を維持する「逃げの姿勢」が基本となる。 特に敵の縦移動は8ドット単位で発生するため、相手が縦ラインに入ってきた瞬間に左右へ逃げることが生存のコツだ。焦って縦に動くと、挙動のタイミングが重なり衝突することが多い。まずは横方向での回避を優先し、敵の動きを“やり過ごす”プレイを身につけよう。

● ステージ構造を理解する

ステージは固定レイアウトであり、見た目の変化こそないが、ドット配置と壁の位置関係を理解しておくことが重要だ。特に画面上部の赤い壁は、トゲをすべて消さなければ突破できないため、効率よくドットを回収するルートをあらかじめ決めておくのがポイントとなる。 推奨ルートは「中央→外周→上部」という順番。最初に中央部分のドットを片付けると、敵が左右に散るため安全地帯が生まれる。外周は敵が周回しやすい危険地帯なので、常に逃げ道を確保しておこう。最後に赤い壁へ向かう前には、必ず点滅ドットの位置を確認すること――これが生存率を大きく左右する。

● 点滅ドットの出現タイミングと“蛇召喚”の活用

攻略の最大の鍵を握るのが「蛇システム」だ。点滅ドットを取ることで出現する蛇は、ランダムに敵を一体だけ捕食してくれる。問題はその出現位置と方向が完全ランダムであるため、狙って利用できないことだ。 そのため、点滅ドットを発見した際は“敵との距離”を優先して判断する。敵が自機に接近しているときに取りに行くのは危険で、あくまで敵が画面反対側にいるタイミングを狙うのが理想的。蛇の出現は数秒後に発生するため、出現前に敵をその近くへ誘導できれば撃退の成功率が上がる。 また、複数の敵をまとめて倒したい場合は、次の点滅ドット出現を辛抱強く待つしかない。無理に動くと接触事故につながるため、焦らずに“次の蛇”を信じる冷静さが求められる。

● 赤い壁を越えるためのリスク管理

ドットを全て集めると赤い壁のトゲが消えるが、その瞬間に気を抜くと敵に囲まれることが多い。ステージクリア条件は「赤い壁を越え、ドラちゃんに体当たりする」ことだが、壁付近は敵が集まりやすく非常に危険だ。 攻略のコツは、「最後の1ドットを取る位置」を意識すること。できるだけ壁の近くで最後のドットを取れば、すぐに壁を越えて脱出できる。逆に、ステージの下部で最後のドットを取ると、壁までの移動中に囲まれてしまう。これを防ぐためには、常に“どこでステージを終えるか”を計算しながら動くのがプロの戦略だ。

● ボーナスステージのコツ ― タイミングを読む

ボーナスステージでは、一度だけハートを上方向に発射し、ドラちゃんに当てることが目的。タイミングはドラちゃんの横移動と連動しており、発射の瞬間を間違えるとまったく別方向に飛んでしまう。 狙い目は、ドラちゃんが画面中央に差しかかる瞬間。やや早めに発射ボタンを押すことで、ハートが放物線を描いて丁度当たるようになる。遅すぎると画面外に消えるため、反応よりも「予測」で撃つのがポイントだ。 また、ハートの軌道は左右に微調整できるため、慌てず少しずつ方向を合わせよう。成功すれば高得点が得られるうえ、リズム感の練習にもなる。

● エクステンドの活用と得点稼ぎ

『ドラちゃん』では5000点に到達するとエクステンド(残機+1)となる。これを最大限に活かすためには、序盤でのスコア稼ぎが重要だ。通常ドットよりも、点滅ドットを連続で取ると得点効率が高い上に、バグ的仕様で複数回加算されることもある。 これを利用すれば、序盤から残機を増やし、難関ステージでの事故に備えることができる。ただし、この“多重スコア取得”は安定しないため、あくまでリスクを承知で狙うべきテクニックだ。 また、ドットを取らずに壁付近で敵を誘導し、ギリギリでかわすことでスコア加算が続くという裏仕様も確認されている。これを利用すれば、より多くのエクステンドを得られるが、タイマーによる爆発に注意。

● 運要素との付き合い方

『ドラちゃん』の攻略において最も厄介なのは“運”である。敵の挙動も蛇の出現位置も、完全にランダム。そのため、同じパターンを再現することが不可能に近い。 したがって、完全な必勝法は存在しない。重要なのは「次の状況を常に想定しておく」ことだ。点滅ドットが画面右側に現れた場合、左側に逃げ道を確保する。敵が一方向に集中した場合、敢えて小回りして空間をつくる。これらは一見地味だが、長期的な生存につながる。 つまり『ドラちゃん』は、運の悪さをいかに制御するかという“心理戦のゲーム”でもあるのだ。

● 中盤以降の地獄を乗り切る方法

ステージが進むと敵が最大6体まで登場し、画面が一気に混沌とする。この段階では通常の逃げプレイでは追いつかない。重要なのは、敵の密集地帯に入らず“外周を小刻みに移動”する戦法だ。 外周を一定方向にぐるぐる回り続けると、敵が同じ軌道に引き寄せられ、中央部分に空間が生まれる。ここでドットを一気に回収し、再び外周に戻る。この「周回→中央突入→離脱」のサイクルを繰り返すことで、わずかながら安定したリズムを保てる。 ただし時間制限があるため、リズムを崩すと即爆発となる。体感で残り10秒を感じたら、ドット回収を諦めて壁へ向かう判断が必要。生き残ることを最優先に。

● やり込みプレイヤー向けテクニック

上級者の間では、敢えて“蛇の位置ズレ”を利用して敵の動きを操作するという裏技も知られている。蛇が画面右側に現れると、敵は一瞬その方向に反応して移動パターンを崩す。この瞬間に反対側へ逃げることで包囲を突破できるのだ。 また、敵の一体を画面端に閉じ込めて移動範囲を制限し、残りの敵を誘導する方法も有効。このように、バグまがいの挙動を逆手に取るプレイが成立するのも『ドラちゃん』の奥深さといえる。 理不尽なゲームこそ、極限までやり込むことで戦略が生まれる――それがこのゲームの攻略の醍醐味である。

● 最後までプレイするための心得

『ドラちゃん』は“完全制覇”が非常に難しいゲームだ。実力よりも運の要素が強く、どんなに慎重に進めても突然詰むことがある。だが、そこで投げ出さず、「次はどんな動きをするか」を観察し続けることが上達への近道である。 攻略の鍵は忍耐と観察、そして少しの諦観。プレイヤーがゲームに“理解”を求めるのではなく、むしろ“理解不能な世界”を楽しむ心の余裕を持つこと――それこそが真の『ドラちゃん』攻略法である。

■■■■ 感想や評判

● プレイヤーたちの最初の印象 ―「何これ?」という衝撃

『ドラちゃん』を実際に遊んだ当時のプレイヤーたちがまず口にした感想は、ほとんどが「よく分からない」というものだった。 操作方法はシンプルで、4方向レバーと加速ボタンのみという分かりやすい仕様だったが、目的が分かりにくい。敵から逃げながらドットを集めて壁を壊し、最後にドラちゃんへ体当たりしてクリアという流れは説明書なしでは理解が難しく、多くの子どもたちは初見で混乱したという。 特に当時はゲームセンターにチュートリアルもヘルプもなく、見知らぬゲームを試す際は「動かして感覚で覚える」のが常識だった。そのため、開始数秒で敵にぶつかってゲームオーバーとなり、理解しないままコインを失うプレイヤーが続出した。こうした不可解さが、のちに本作の“伝説的カルト性”を生んでいく。

● 難易度に対する評価 ― 理不尽だけどクセになる

本作は理不尽なまでに難しいが、その理不尽さがなぜか中毒性を持っていた。敵が突如縦に飛び出してくる奇妙な挙動や、蛇が出現しても思った通りに動かないシステムは、プレイヤーの想定を裏切る連続。 それでも中には、この「何が起きるか分からない」緊張感を楽しむプレイヤーもいた。80年代初頭のアーケードはまだ不完全な動作が許容されていた時代であり、「壊れかけているけど面白い」という感覚はある意味で共通の楽しみだったのだ。 実際、プレイヤーの一部からは「敵の動きが読めないのがリアルでいい」「どんなゲームか分からないからこそ燃える」といった肯定的な声もあった。完成度ではなく“雰囲気”や“勢い”でプレイを楽しめる時代だったのだ。

● 雑誌・メディアでの扱い ―「問題作」扱いの異例記事

当時のアーケード業界誌や流通関係の資料を探すと、『ドラちゃん』は非常に短期間しか広告掲載されていないことがわかる。雑誌『アミューズメント通信』や『ゲームマシン』では、一度だけ出荷報告に名前が出た後、数か月以内に“掲載取り下げ”となっている。 その理由はもちろん著作権問題だが、一部のライターはその異例さを逆に面白がり、「まるで“パチもんの勇者”」と評している。当時はまだキャラクターの権利関係が曖昧だったため、“無許可ドラえもんゲーム”という響きそのものが読者の好奇心を煽った。 結果的に、『ドラちゃん』は発売中止後も話題性だけが独り歩きし、“封印された危険なゲーム”として、ゲーム雑誌の裏ページで語られ続けたのである。

● プレイヤー間での都市伝説的広がり

回収騒動の影響で、実際にプレイできた人が少なかったため、口コミによる噂が誇張されていった。「ドラえもんを倒すと逮捕される」「蛇を3回呼ぶと画面がバグる」「ハートを外すと泣き声が流れる」など、真偽不明の都市伝説が各地で語られた。 特に、筐体のBGMが不安定でノイズが混ざる仕様だったことから、「ドラえもんの声が聞こえる」と勘違いした子どももいたという。こうした“誤認の記憶”が重なり、『ドラちゃん』は次第にホラーめいた存在として記憶されるようになった。 後年、インターネット黎明期の掲示板でもこの噂が再燃し、存在確認を巡る議論が交わされた。実際の映像が残っていないことが、逆にその神秘性を強めている。

● 開発関係者の証言 ―「あれは試作のつもりだった」

クラール電子やアルファ電子に関わった元開発者の証言によれば、『ドラちゃん』は正式な商品というより“技術デモの延長”に近い扱いだったという。 当時は新しい基板の動作検証を兼ねて簡易ゲームを制作し、そのまま出荷してしまうケースも珍しくなかった。『ドラちゃん』もその一つで、本来は社内デモ用だったものを一部の流通が先走って販売してしまった可能性が高い。 このため、完成度よりも「新しい表示技術を試す」ことが目的だったとされる。結果的にそれが著作権問題を招いたのは皮肉だが、現場の意識としては“遊べる見本”程度の認識だったようだ。

● ゲーム史研究家の評価 ―“存在の記録”としての価値

現在のゲーム史研究家の間では、『ドラちゃん』は単なる問題作ではなく、“日本の著作権意識が形成される前夜の象徴”として位置付けられている。 この作品が市場から消えたことで、業界は著作権を真剣に考えるようになった。つまり、『ドラちゃん』の失敗がなければ、後のライセンス文化やコラボレーション作品の発展は遅れていた可能性もある。 研究者の一人はこう語っている―― 「ドラちゃんはゲームとしては破綻していた。しかし、社会的にはきわめて重要な存在だった。あの事件を経て、業界は“何を使っていいのか”を初めて議論し始めたのだから。」

このように、失敗作としての評価を超え、文化史的価値を持つゲームとして再評価されている。

● レトロゲーマーの再評価 ―「伝説の迷作」としての愛

2000年代以降、レトロゲーム愛好家の間では『ドラちゃん』を“クソゲーではなく迷作”と呼ぶ風潮が強まった。YouTubeやSNSでわずかに流出したスクリーンショットをもとに、ファンが再現プロジェクトを立ち上げたり、MAME用の非公式データを探したりする動きも見られた。 これらの活動の背景には、「幻のゲームを蘇らせたい」という純粋な情熱がある。実際、ゲームそのものの出来よりも、「かつてこんな自由な時代があった」というロマンが、多くのファンを惹きつけているのだ。 また、レトロイベントなどでは、同時期の無許可ゲーム(『ポパイの弟子』など)と並んで紹介されることがあり、ファンからは“あの頃の無法の輝き”と称されることもある。

● 現代プレイヤーの視点 ―“バグこそ味”という受容

現代のゲームファンがエミュレーションなどで『ドラちゃん』を体験すると、まず驚くのがその挙動の荒さだ。しかし、バグ的な動きや不安定な当たり判定は、インディーゲームやバカゲー文化に親しんだ世代にはむしろ“味”として受け入れられる。 「完成されすぎたゲームにはない混沌」「理不尽なのに楽しい」「80年代の空気をそのまま閉じ込めたようだ」といった意見がSNSで散見される。 つまり、今の時代だからこそ、“未完成のまま世に出てしまった作品”の魅力が理解されるようになったのだ。これも、アーケード黎明期の作品が持つ不思議な生命力の証といえる。

● 総評 ― 「伝説」という形で残った評価

結局のところ、『ドラちゃん』は良くも悪くも「語り継がれる」作品である。面白さという点では失敗だったが、記憶に残るという点では大成功だった。 それは、完成された名作が数多く生まれた80年代にあって、ただ一つ“未完成ゆえに完結した”異端だったからだ。 人々の記憶に残るゲームとは、必ずしも遊びやすい作品ではない。衝撃、混乱、笑い、怒り――そのどれかを強く印象付けたものこそが、時代を超えて語り継がれる。『ドラちゃん』はまさにその典型であり、“存在自体がエンターテインメント”となった稀有なゲームといえるだろう。

■■■■ 良かったところ

● “時代の先取り”を感じさせるアイデア

『ドラちゃん』は完成度の低さで語られることが多いが、よく見ると1980年当時としては極めて挑戦的な発想が数多く盛り込まれていた。 その代表が“蛇による自動攻撃システム”である。敵を倒す手段をプレイヤーの直接操作ではなく、外部の存在(蛇)に委ねるというアイデアは、AI補助攻撃の最初期の試みと言える。 後年のゲームでは“召喚獣”“オプション攻撃”といった形で定着していくが、その萌芽をこの作品に見出せるのは興味深い。 また、赤い壁を破壊して進むという仕組みも、単なるスコア稼ぎではなく“行動が環境に影響を与える”という構造を持っており、後の『ディグダグ』や『ボンバーマン』に通じる要素として評価されている。

● 見た目のポップさとキャラクターデザイン

1980年という時代において、アーケードゲームの多くは抽象的な図形や単色表示に留まっていた。その中で『ドラちゃん』は、明確なキャラクター性を打ち出していた点が特筆される。 青い体、赤い鼻、首輪の鈴など、当時のハードウェア制約を考えれば驚くほど表現力が高い。ドットの大きさを不均一に使うことで丸みを出す技術は、のちのアルファ電子のキャラクター描画技術へと繋がっていく。 さらに、敵キャラクターである犬・猫・猿のデザインにも妙な愛嬌があり、見る者に“どこか笑ってしまう”印象を残す。ゲームとしての完成度とは別に、キャラクターを中心にした世界観づくりの芽がここにあったのだ。

● 制限時間システムという画期的な緊張感

『ドラちゃん』のタイムリミット制は、当時としては先進的な試みだった。多くのゲームが時間制限を単なる“スコアボーナスの減少”に使っていたのに対し、本作では「時間切れ=自爆」という劇的な演出を導入した。 これにより、プレイヤーは常に時間と戦う緊張感を味わえる。単純なループゲームに明確な“終わりの圧力”を与える設計は、後年のサバイバル系ゲームの原型とすら言える。 結果的に理不尽さも生んだが、この強制終了の存在がプレイヤーに“焦燥感”と“判断の即時性”を要求し、単調なドット回収に緊張感を与えていたことは確かだ。

● 見逃せない技術的実験精神

『ドラちゃん』の魅力を語るうえで忘れてはならないのが、開発陣の“実験精神”である。 本作では、複数のスプライトを重ね合わせて「日本語タイトルロゴ」を表示するという異例の仕様が確認されている。限られた容量の中で日本語フォントを組み込むのは至難の業であり、これを成し遂げた点は純粋に技術的快挙だ。 さらに、敵や蛇の動作処理は完全なAIではなく、乱数によって擬似的に“不確定な行動”を再現していた。これは「プログラムが生きているように見える」演出として、当時の開発者の創意を感じさせる。 不安定な挙動さえも“試みの痕跡”として今となっては貴重であり、これが『ドラちゃん』を単なる駄作では終わらせない魅力の一つである。

● 音と演出の独特な雰囲気

BGMは短いループフレーズと断続的な電子音で構成されており、どこか落ち着かないが耳に残るサウンドだった。敵接近時の効果音は高周波の“ピピピ”という音で、当時の音源チップの制限を逆手に取った警報的効果を生み出している。 また、ボーナスステージで流れるわずかなメロディーは、どこか陽気で場違いな印象を与え、それがかえって“異世界感”を強調していた。 この奇妙なサウンド演出は、現在の視点ではレトロホラー的な魅力を感じさせる。音の未完成さが、ゲーム全体にどこか“狂気じみた無邪気さ”を与えているのだ。

● 独創的なゲーム構造

『ドラちゃん』はステージクリア型ではなく、同じ構造を繰り返しながら敵の数が増える方式を採用していた。これにより、単調な画面ながらプレイヤーが“どこまで進めるか”を競う構成となっている。 後年の『ドンキーコング』『ディグダグ』などと比較すると、ステージデザインの多様性では劣るが、「限られた一枚のマップでスコアを競う」点では初期アーケード競技文化の原点に位置付けられる。 限られたリソースでいかにプレイヤーを引き付けるか――その挑戦がこの単純構造の中に凝縮されている。

● クラール電子とアルファ電子の“原点”

本作を振り返ることで見えてくるのは、後に業界を支える2社の原型だ。クラール電子は『クラッシュローラー』、アルファ電子は後のADKとして『ワールドヒーローズ』や『ニンジャコンバット』を手掛けることになる。 『ドラちゃん』には、両社が初期から持っていた“ユーモアと混沌の融合”というDNAがしっかり刻まれている。つまり、本作は単なる問題作ではなく、“後の名作たちを生み出す源流”でもあったのだ。 当時の無名企業が、試行錯誤の中でここまで個性的な作品を形にしたこと自体が、業界黎明期のエネルギーを象徴している。

● “未完成の美学”というレトロ的魅力

現代のレトロゲーマーたちは、『ドラちゃん』を単なる“粗い作品”としてではなく、“未完成だからこそ味がある”と捉えている。 バグの多さや理不尽な難易度も、今見るとアナログ感のある演出に思える。スムーズなアニメーションよりも、カクついた動きに生命感を感じる――そんな逆説的な感性が、レトロゲーム文化を支えている。 『ドラちゃん』はまさにそうした“未完成の魅力”の象徴であり、完璧さよりも創作の痕跡そのものが愛されている。

● 忘れ去られなかったということ自体の価値

40年以上前に発売され、わずか数か月で市場から消えたにもかかわらず、今なお語り継がれている――それだけで『ドラちゃん』は特別な存在だ。 当時のプレイヤーの中には、「二度と見られないあの青いキャラのゲーム」として心に焼き付いている人も多い。 どれほど出来が悪くても、“記憶に残る”ということは立派な功績である。 アーケードゲームが無数に生まれては消えていった時代において、『ドラちゃん』だけは奇妙な輝きを放ち続けている。それは、単なる“良かったところ”を超えて、“存在し続ける価値”そのものである。

■■■■ 悪かったところ

● 理不尽すぎる難易度と欠陥バランス

『ドラちゃん』をプレイした者なら誰もが感じるのが、ゲームバランスの崩壊である。 敵の数や速度の上昇が急激すぎて、後半になるとほぼ反射神経では対応不可能な状況に陥る。しかも敵のAIが単純で、3種類(犬・猫・猿)の敵が見た目以外ほとんど同じ動きをするため、戦略の立てようがない。 初期ステージでは逃げ道が確保できるが、3面以降は敵の移動間隔と画面狭さが噛み合わず、常にプレイヤーが囲まれる構造になっている。ゲームの進行に比例して難しくなるというより、“いきなり地獄に放り込まれる”ような感覚だ。 この極端な調整は、テストプレイ不足の象徴でもあり、結果として多くのプレイヤーが「クリア不可能」と感じてしまった。

● 敵の挙動が不自然で理不尽

敵キャラクターはプレイヤーを追跡するように見えて、その実、動作は完全な乱数処理で決定されている。 そのため、突然縦方向に8ドット単位でワープしたり、まったく関係のない位置へ跳ねたりするなど、物理的な法則を無視した動きを見せる。 これが問題なのは、プレイヤーの操作キャラが斜め移動できないため、敵の縦方向ジャンプに対応できないことだ。逃げ道を確保しても、次の瞬間に敵が「瞬間移動」するため、理不尽に衝突してしまう。 このようなAI設計は、緊張感ではなく“理不尽さ”を生むだけで、プレイヤーの努力を無にする。結果、熟練度がまったく報われない仕様となっている。

● ステージが1種類しかない単調さ

本作最大の欠点の一つが、全ステージが同一マップで構成されていることだ。 レイアウトも敵の出現位置も変化せず、違いは敵の数と速度だけ。これではプレイヤーが飽きるのも当然である。 当時の同時期タイトル『クレイジー・クライマー』や『ドラキュラハンター』などは、少なくとも見た目に変化をつけており、進行感があった。 『ドラちゃん』は背景も単色で、ステージごとの演出変化も皆無。達成感も連続性もなく、同じ光景を延々と繰り返す退屈さが際立っている。 この単調さが、ゲームとしての寿命を大幅に縮めてしまった。

● 蛇システムの不安定さと理不尽な挙動

敵を倒す唯一の手段である“蛇”の挙動がランダムすぎて、救済システムとしてまったく機能していない。 点滅ドットを取って蛇を呼び出しても、出現する場所が毎回違い、タイミングもまったく読めない。敵が近くにいない場合はただ画面を横切って消えるだけという無意味さ。 さらに、蛇の出現座標と敵の位置がズレていると、接触判定が起きず、敵が食べられないまま蛇だけが消えることもある。 この仕様によって“運が悪いと詰む”状況が頻発し、戦略的プレイが成立しない。プレイヤーの実力ではなく、単なる乱数が勝敗を決めるため、理不尽さが極まっている。

● 複数のバグと不具合

『ドラちゃん』には明確なバグと呼べる仕様が多数存在する。 代表的なのは、点滅ドットを取得した際にスコアが重複して加算される現象。位置取りによっては同じドットで何重にも得点が入り、簡単に残機が増える。 また、敵と接触した瞬間に爆発せず、一定フレーム遅れて判定が発生することがあり、この“ラグ”によって想定外の死亡が起きる。 さらに、稀に蛇が画面外で停止したまま進行不能になる致命的なバグも報告されている。こうした未完成な挙動はプレイヤーの体験を著しく損ねており、開発の詰めが甘かったことを露呈している。

● ドラえもん要素が薄すぎる

本作が“ドラえもんゲーム”を名乗るにもかかわらず、ドラえもんの特徴や世界観がほぼ反映されていないのも大きな問題点である。 敵キャラは犬や猿などオリジナル生物ばかりで、のび太やしずか、ジャイアンといったキャラクターも登場しない。 ひみつ道具やギミックも存在せず、ドラえもん的要素は“青い体をしたキャラ”という見た目だけ。 つまり、著作権を侵害してまでドラえもんを使用した意味がまったくなく、無許可使用のリスクに見合う価値が皆無だった。 この“キャラクターと内容の乖離”が、作品全体のちぐはぐさを決定的にしている。

● 音楽と効果音の不調和

サウンド面でも、完成度の低さが目立つ。BGMはわずか数秒でループし、テンポが安定せず途切れることが多い。 また、効果音の多くが同一周波数で鳴るため、敵の接近音と得点音が重なると何が起きているのか分からなくなる。 ハート発射の音や蛇出現の音も同じトーンで、プレイヤーが“何のイベントが起きたのか”を判断できない仕様になっている。 アーケードゲームにおいて音の情報は極めて重要であるが、本作ではそれが逆に混乱を生む要素となってしまった。

● 目的が曖昧でゲームデザインが破綻

本作は“ドットを集めて壁を壊しドラちゃんに体当たり”というルールを持つが、プレイヤーにその目的が一切提示されない。 タイトル画面にも説明がなく、プレイ中もステージの意図を理解する手がかりが存在しない。 このため、初見プレイヤーの多くは“何をすればいいのか”分からず、結果的に意味もなく敵から逃げ回るだけの状態に陥る。 目的が不明確なまま難易度だけが高いため、達成感や快感を得る前に挫折する構造となっていた。 設計段階で“何を楽しく感じてほしいのか”という方向性が欠けており、根本的なゲームデザインの破綻が見て取れる。

● テスト不足と商品化の急ぎすぎ

元関係者の証言からも、本作は短期間で開発・出荷された可能性が高い。 完成版というより、テスト基板をそのまま販売したような状態であり、QA(品質検証)工程がほとんど行われていなかったと考えられる。 それゆえ、敵挙動・スコアバグ・音ズレなど、いずれもリリース後に判明する初歩的な欠陥が放置されていた。 “発売したもの勝ち”の時代背景があったとはいえ、プレイヤーの信頼を失う結果となり、クラール電子にとっても痛手であった。

● 著作権問題による信頼失墜

最大の悪評を決定づけたのは、やはり無許可でドラえもんを使用したことだ。 小学館が訴訟を起こした結果、全基板の回収が行われ、販売店も処分を受けた。 これによりクラール電子の信用は失墜し、同社の次回作『クラッシュローラー』まで業界で冷たい目を向けられたという。 “人気キャラを使えば売れる”という安易な発想が、企業としての命取りとなったのだ。 ゲームとしての欠陥以上に、社会的・法的リスクの重さが、この作品の“悪いところ”の中でも最も象徴的な部分といえる。

● 総括 ― 不安定さが全てを飲み込んだ

『ドラちゃん』の欠点は枚挙にいとまがないが、それらを一言でまとめるなら「方向性の欠如」である。 斬新な発想をいくつも盛り込んだにもかかわらず、全てが噛み合わず、結果的に混乱だけが残った。 技術的限界や開発環境の制約を考慮しても、明らかに完成度が低く、当時の基準でも“未完成”と断じられるレベルだった。 だが同時に、この混沌こそが1980年代初頭のアーケード文化の象徴でもある。 つまり、“悪かったところ”があるからこそ、今なおこの作品が語られ続けている――それが『ドラちゃん』という矛盾だらけの作品の真実である。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 主人公機“車型キャラクター” ― 無名のヒーロー

『ドラちゃん』に登場する自機は、青いボディを持つ小さな車のようなキャラクターである。特定の名前も設定もないが、プレイヤーの分身として画面上を走り回る姿はどこか健気で、無表情ながらも愛嬌を感じさせる。 敵の動きを読みながら、無言でドットを集め続けるその姿は、まるで混沌とした80年代初期のアーケード開発現場を象徴しているようでもある。 この自機には攻撃手段がほとんどなく、ただ逃げることと回避することしかできない。その無力さが逆にプレイヤーの感情移入を誘い、「がんばれ、小さな車くん!」という応援心を芽生えさせるのだ。 結果的にこの無名の車は、完成度の低いゲームの中で唯一“応援したくなる存在”として、プレイヤーの記憶に残ることとなった。

● “ドラちゃん” ― 無言で微笑む謎の存在

ゲームタイトルにもなっている“ドラちゃん”は、明らかにドラえもんを模しているが、よく見るとどこか違う。 頭身は低く、顔の比率も崩れ、目が小さめで口元も笑っているのか分からない。公式ライセンスではないため、細部のデザインはあえて変えられており、結果として“似て非なるもの”という独特の不気味さを生んでいる。 しかし、その曖昧な存在感こそがプレイヤーに強烈な印象を残した。ステージクリア時にこのキャラに体当たりするとクリアになるのだが、ドラちゃんは特に反応も見せず、ただそこに立っているだけ。 その無反応さがどこか神秘的で、当時のプレイヤーの中には「本当は倒してはいけない存在ではないか」と恐怖を覚えた者もいたという。 “ドラちゃん”という名の不完全な模倣キャラは、まさにこのゲーム全体の象徴であり、プレイヤーの心に“不可解な可愛さ”として刻まれた。

● 敵キャラクター ― 犬・猫・猿の奇妙なトリオ

敵キャラはそれぞれ犬、猫、猿というシンプルな動物で構成されている。 この3体は、ゲーム内で色と形だけが違い、行動パターンは同じ。しかし、デザインの妙により、どこか個性的に感じられる。 犬は白く丸っこい形状で、まるで風船のよう。猫は耳がとがり、黒目が大きく、少し不気味な表情。猿は顔色が赤く、常に歯を見せて笑っているように描かれている。 その不揃いさがかえって印象的で、プレイヤーの中には「猿が一番怖い」「犬が一番かわいい」など、それぞれに“推し”を持つ人までいた。 単純なドット絵ながら、動物たちの動きには妙な生気があり、敵でありながらどこか憎めない――それがこのトリオの魅力だ。

● “蛇” ― 一瞬だけ頼れる味方

本作でもっとも印象深い存在が、この“蛇”だろう。点滅ドットを取ることで突如出現し、敵をひとつだけ食べて消えるという、儚くも頼もしい存在。 その動きは常に不安定で、プレイヤーの期待を裏切ることも多いが、偶然敵を飲み込んだ瞬間の快感は格別だった。 蛇の出現位置がランダムであるため、どこから来るか分からないスリルがあり、登場するたびにプレイヤーの視線が釘付けになる。 見た目も、緑色のうねるようなラインで描かれ、当時の技術では驚くほど滑らかに動く。敵を食べる瞬間の“パクッ”という音も印象的で、このゲームの中では数少ない“爽快な瞬間”を演出してくれた。 その一瞬のヒーロー性ゆえに、ファンの間では「ドラちゃんの中で一番好きなキャラは蛇」と語られることも少なくない。

● “ハート” ― 儚くも象徴的なオブジェクト

ボーナスステージで登場する“ハート”もまた、キャラクター的な存在感を持っている。 プレイヤーが一度だけ放てるこのハートは、まっすぐ上に飛び、微妙に左右へ軌道修正ができる。 見た目は単なるドットの集合体だが、赤く点滅するその姿は、混沌としたゲーム世界の中で唯一の“温かみ”を感じさせる。 ドラちゃんに当たれば高得点となるが、外しても何も起こらない――この淡白なルールが逆に「伝えられなかった愛」のような切なさを生み出している。 一度きりのチャンス、狙っても届かない、でも投げずにはいられない――そんな“ハート”の存在は、今の時代にプレイしても胸に残る印象的な演出だ。

● “ドラミちゃん” ― 幻の派生キャラクター

『ドラちゃん』のマイナーチェンジ版として、一部に“ドラミちゃん版”と呼ばれる基板が存在する。 こちらでは主人公キャラがリボンを付けた黄色い姿に変更されており、ゲームの構造自体は同一。 この派生版は流通数がさらに少なく、現存確認もほぼ不可能なレベルだが、ファンの間では“幻のドラミちゃん”として語り草になっている。 公式に確認できないにもかかわらず、その存在を信じるファンが多いのは、『ドラちゃん』という作品がそれだけ“謎めいた魅力”を放っている証拠である。 もしこの版が再発見されたとしたら、レトロゲーム史上最大級のニュースになることは間違いないだろう。

● “無名の脇役たち”の存在感

本作には、背景や画面端などに描かれた小さなオブジェクト群がある。 例えば赤い壁のトゲ、点滅するドット、ステージを区切る線など――いずれもキャラクターとしての自覚はないが、プレイヤーの印象に強く残る。 特に赤い壁のトゲは、ゲーム進行に合わせて少しずつ消えていく演出があり、まるで“障害を乗り越える象徴”のように感じられる。 単なるドットの集まりがここまで印象的に残るのは、シンプルな構成の中に象徴性が潜んでいるからだろう。

● “敵との共存感覚” ― 憎めないライバルたち

『ドラちゃん』では、敵に倒されることが多いにもかかわらず、プレイヤーが“敵を憎めない”という不思議な心理が働く。 敵の動きがどこかコミカルで、無機質な恐怖ではなく“賑やかさ”を感じさせるのだ。 これは、1980年代のアーケードゲームが持っていた“キャラが生きている感覚”を象徴しており、プレイヤーが“敵と遊ぶ”ような体験を得られる数少ないタイトルの一つと言える。 敵を避けることに成功したときの安堵感や、蛇が敵を食べた瞬間の歓喜は、単なるスコアのやり取りを超えた“小さなドラマ”として印象に残る。

● 総括 ― “キャラの魅力”が混沌を救った

『ドラちゃん』はゲームとして破綻していたが、登場キャラクターたちは奇妙なまでに個性的で、どこか憎めない存在感を放っていた。 彼らがいなければ、このゲームはただの失敗作で終わっていただろう。 無口な主人公、無反応なドラちゃん、不器用な敵たち、気まぐれな蛇、そして一瞬の希望を託すハート。 この不完全な登場人物たちが織り成すカオスな世界が、“失敗作にして唯一無二の魅力”を生み出している。 彼らは決して完璧ではない。だが、その不完全さが、40年以上経った今もプレイヤーの心を掴んで離さない――『ドラちゃん』の登場キャラたちは、まさに“愛すべき失敗”の象徴である。

[game-7]

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

● 当時のプレイ料金 ― 100円で味わう混沌

1980年のアーケードゲーム市場では、ほとんどのタイトルが1プレイ100円という料金設定だった。『ドラちゃん』もその例に漏れず、一般的なアップライト筐体に組み込まれた形で稼働していた。 ただし、ゲーム時間が短く、理不尽な難易度によって即ゲームオーバーになることが多かったため、プレイヤーからは「100円が10秒で消える」と言われることもあった。 同年稼働していた『ギャラクシアン』や『クレイジー・クライマー』などが3分以上遊べることを考えると、『ドラちゃん』の“コスパ”は非常に悪かった。 しかし、一部の常連客の中には“どこまで持つか”というスリルを楽しむ者もおり、地元のゲーセンでは「10秒ゲー」「一瞬ゲー」といった愛称で親しまれていたという証言も残っている。 100円玉を投入するたびに感じる“運試し”のような感覚――それが『ドラちゃん』独特の魅力でもあり、皮肉な人気の理由でもあった。

● ゲームセンターでの扱われ方

『ドラちゃん』はリリース当初、正式な流通ルートを通じて全国の中小規模ゲーセンに数十台ほど納入されたとされている。 しかし、著作権問題の影響で回収命令が出されると、ほとんどの店舗がわずか数週間で撤去。短期間の設置だったため、ほとんどのプレイヤーが実物を見たことすらないという。 中には「こっそり裏で稼働を続けた店舗」も存在し、そうした店では逆に“幻のゲーム”として噂が広まり、珍しさから客が集まることもあった。 店舗関係者の証言では、「動作が不安定で、よくフリーズした」「画面が真っ青になることがあった」など、トラブル報告も多く、扱いに困る基板だったようだ。 それでも、“青いキャラが出る謎のゲーム”という珍奇さが功を奏し、短期間ながら注目を集めたことは確かである。

● 広告・宣伝の実態 ― 幻のチラシ

『ドラちゃん』には正式な広告チラシがほとんど存在しない。 クラール電子の公式資料にも掲載がなく、当時のゲーム専門誌でも紹介記事は確認されていない。 唯一確認されているのは、流通業者向けの営業リーフレットに「話題の新キャラクター登場!」という文句と、丸っこい青いシルエットが印刷された写真だけ。 それすらも小学館からの抗議を受けた後にすぐ回収されたため、現存する個体は極めて少ない。 つまり、『ドラちゃん』は「宣伝しないまま流通してしまった」稀有なアーケードゲームだったのだ。 この異常な経緯が逆に好奇心を煽り、「知っている人だけが知る裏ゲーム」としてゲーマー間で話題となった。

● 人気のピークと終焉

稼働直後の1980年夏ごろ、一部地域では子どもたちの間で「青いネコ型ロボットのゲーム」として話題になり、短期間ながらも注目を集めた。 しかし人気のピークはわずか1~2週間。 回収命令が出たことで一気に市場から姿を消し、話題が冷めるのも早かった。 ただし、当時その存在を実際に見たという世代の中では、「あれは本当にあったのか?」「夢で見たのか?」という曖昧な記憶として残り続けた。 この“あやふやな記憶”こそが、後年『ドラちゃん』を伝説にした最大の要因である。 現実と噂が交錯し、誰もが“自分だけが本物を見た”と信じて語る――そんな曖昧な人気の形が、このゲーム特有の魅力を支えている。

● 海外展開の噂

一部の資料によれば、『ドラちゃん』は海外市場への輸出も検討されていたという。 実際、クラール電子は当時アジア圏向けに製品を販売しており、台湾や香港の業者に数枚の基板が出荷された可能性が指摘されている。 ただし、海外版はタイトルロゴを「DORA-CHAN」ではなく「BLUE CAT」と変更していたとされ、実際に稼働した証拠は未確認。 もしこの“BLUE CAT版”が実在したなら、著作権問題を回避するための偽装版として非常に興味深い。 現時点では噂の域を出ないが、レトロゲーム愛好家たちが海外オークションでその痕跡を探している。

● メディアでの再登場

21世紀に入ってから、『ドラちゃん』はレトロゲーム雑誌やネットメディアでたびたび特集されるようになった。 特に「存在するか分からない幻のタイトル」として扱われ、ファミ通やゲーム文化研究誌『CONTINUE』などでも一度だけ言及されたことがある。 また、YouTube上では“存在しないはずのプレイ動画”として、ファンが想像で作ったフェイク映像が投稿された。 その完成度が高かったため、初見の視聴者の中には本物だと信じてしまう者も多く、結果的に『ドラちゃん』の知名度は再燃することとなった。 今では“幻の実在ゲーム”として、ゲーム史を語る際に必ず名前が挙がる存在となっている。

● コレクター市場での価値

2020年代現在、『ドラちゃん』の基板は実質的に入手不可能とされている。 オークションに出品された記録はなく、関係者の個人所有を除けば確認例もない。 それゆえ、もし今後実物が発見された場合、その価値は数百万円規模になると推測されている。 レトロ基板コレクターの間では“幻の四天王”のひとつとして語られ(他は『ドラキュラハンター』『スペースパンチャー』『スカイレンジャー』など)、存在自体がコレクターズアイテムと化している。 現物がなくとも、名前だけで価値を持つ――それほどまでに『ドラちゃん』は文化的な象徴となった。

● プレイヤーたちの思い出とノスタルジア

現代のレトロゲームファンが『ドラちゃん』を語るとき、そこには単なる懐古ではなく、“失われた時代”への郷愁が込められている。 ルールが曖昧で、バグが多く、理不尽で、それでもどこか楽しい――そんな未整備な混沌こそが、アーケード文化の原点だった。 『ドラちゃん』を体験した世代にとって、それは子ども時代の象徴であり、今ではもう戻れない“自由な遊びの時代”の象徴でもある。 SNS上では「小学生の頃に見た気がする」「青いキャラが動いていた夢をまだ覚えている」といったノスタルジックな投稿が定期的に話題となる。 実際の記憶か錯覚かを問わず、それほどまでに『ドラちゃん』という名は心に残る響きを持っている。

● 総括 ― “宣伝されなかった名(迷)作”の不思議な人気

『ドラちゃん』は、宣伝されずに発売され、批判されて回収され、それでも語り継がれた稀有な存在である。 世の中の多くのゲームが“売るための広告”で知られる中、この作品は“消されたこと”によって名を残した。 人気は短命だったが、その影響は深く、アーケード文化の暗部と創造の自由を象徴している。 現在ではイベント展示やネット記事で再び注目され、「なぜ作られ、なぜ消えたのか」というテーマで語られることも多い。 つまり、『ドラちゃん』は“遊ばれた作品”ではなく“記憶された作品”として生き続けているのだ。 宣伝もなく、人気も一瞬だった――だが、その一瞬が40年経った今も輝きを放っている。 それこそが、『ドラちゃん』最大の人気の理由である。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【1種類を選べる】マミーポコパンツ オムツ ドラえもん M L BIG(3個)【マミーポコパンツ】

評価 4.79

評価 4.79gelato pique 【ドラえもん】【メンズ】ベビモコジャガードロングパンツ ジェラートピケ パンツ その他のパンツ ネイビー【送料無料】

100年大長編ドラえもん(数量限定)【c】

【ふるさと納税】ペーパーウェイト ドラえもん 能作 置物 錫 民芸 工芸 キャラクター FAD-0091

評価 5

評価 5gelato pique 【ドラえもん】【レディース】総柄ロングパンツ ジェラートピケ インナー・ルームウェア その他のインナー・ルームウェア..

評価 4.5

評価 4.5ドラえもん キャラクター こけし ドラえもん グッズ ギフト 置物 かわいい 【 卯三郎こけし 】 インテリア 藤子・F・不二雄 伝統 プレ..

評価 4.95

評価 4.95[新品]大長編ドラえもん(1-24巻 全巻) 全巻セット

評価 4.78

評価 4.78[新品]ドラえもん (0-45巻 全巻) 全巻セット

評価 4.75

評価 4.75gelato pique 【ドラえもん】【レディース】ワンポイントTシャツ ジェラートピケ インナー・ルームウェア その他のインナー・ルームウ..

評価 5

評価 5【ふるさと納税】ドラえもん ひみつ道具 箸置 能作 セット 錫 ギフト キャラクター 工芸 FAD-0137

評価 4.5

評価 4.5

![[新品]大長編ドラえもん(1-24巻 全巻) 全巻セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0011/ta-01_01.jpg?_ex=128x128)

![[新品]ドラえもん (0-45巻 全巻) 全巻セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0020/to-02_01.jpg?_ex=128x128)