ドンキーコング バナンザ

評価 4.63

評価 4.63【発売】:任天堂

【開発】:任天堂、池上通信機

【発売日】:1981年7月

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

任天堂の転機を告げた一作

1981年7月、任天堂がアーケード向けに送り出した『ドンキーコング』は、同社にとって単なる新作ゲームではなかった。それは、当時まだトランプや玩具メーカーの印象が強かった任天堂が、本格的にビデオゲーム産業の主役へと躍り出るきっかけとなった“革命的作品”である。開発を手がけたのは、後に世界的なゲームクリエイターとなる宮本茂。彼にとっても本作が初のディレクション作品であり、ゲーム史に残る鮮烈なデビュー作となった。

当時のアーケード市場は、宇宙を舞台としたシューティングゲームが主流であった。しかし宮本は、撃ち合いではなく「物語性とキャラクター性」を重視したゲームを構想する。プレイヤーが物語に感情移入し、キャラクターを愛着をもって操作できるような設計を目指した。その結果誕生したのが、建設現場を舞台に、巨大なゴリラ“ドンキーコング”にさらわれた女性を救出するというシンプルかつ劇的な物語だった。

ジャンプマンという新しいヒーローの登場

主人公は当初「ジャンプマン」あるいは「Mr.ビデオゲーム」と呼ばれた、赤い帽子とオーバーオールを身にまとった作業員。後に『ドンキーコングJR.』を通じて「マリオ」という名前が定着し、世界的なゲームアイコンへと成長することになる。この作品はつまり、任天堂の象徴たるマリオが初めて登場した“原点”なのである。

プレイヤーの目的は、ドンキーコングにさらわれた恋人“レディ”(後のピーチ姫)を助けること。物語はわずか数行の設定で語られるが、その短い説明の中にプレイヤーの想像を掻き立てるドラマ性が宿っていた。簡単なルールの中にも、“ヒーローが危険を乗り越えて恋人を救う”という普遍的な構図があり、アクションゲームという枠を越えたエンターテインメント体験を生み出した。

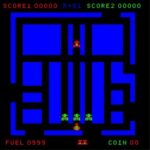

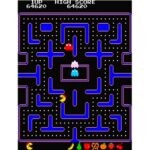

4面構成のステージとプレイサイクル

本作のアーケード版には、「25m」「50m」「75m」「100m」と呼ばれる4種類のステージが存在する。各ステージは異なる構造を持ち、プレイヤーは足場を渡り、はしごを登り、転がってくる樽や炎などの障害物を避けながら、画面上部で助けを待つレディのもとへ到達することを目指す。

25mステージではドンキーコングが次々と樽を投げ、プレイヤーはそれをジャンプで飛び越えながら上を目指す。50mステージではベルトコンベアやドラム缶などのトラップが配置され、難易度が上昇する。75mではエレベーターの昇降をタイミングよく利用する必要があり、100mではドンキーコングが立つ足場を支えるリベットを外していく特殊な仕掛けが登場する。リベットをすべて抜くことで足場が崩れ、ドンキーコングは落下。レディを救出すれば1周クリアとなる。

この4ステージをクリアすると再び25m面から再スタートするが、難易度は徐々に上昇していく。海外版では周回ごとにステージの構成数が増え、最初は2面構成だったものが、5周目以降には6面サイクルとなる仕様も存在した。

シンプル操作と奥深いアクション性

操作は極めて直感的で、「左右移動」「ジャンプ」「はしごの昇降」だけ。だがその単純さの中に、プレイヤーの緻密な判断を要求する巧妙なバランスが隠されている。樽の転がる角度やタイミング、火の玉の動き、はしごを登るタイミングの見極めなど、わずかな差で生死が分かれる緊張感がある。さらにハンマーを手にすれば一定時間敵を破壊できるが、その間はジャンプも移動も制限されるというリスクが伴う。攻めと守りの選択を常に迫られるゲームデザインが、本作を単なる反射神経ゲームから一段高い戦略的作品へと押し上げている。

また、各ステージに配置されたアイテム(ハンドバッグ、傘、帽子など)を取るとボーナス得点が得られる。この演出は単なる加点要素ではなく、レディの落とし物を拾うという小さな物語性を演出する仕掛けでもあった。結果として、プレイヤーは「点を稼ぐ」だけでなく「彼女を助ける」という目的意識を自然に共有できたのである。

効果音とグラフィックの革新性

『ドンキーコング』が注目された理由のひとつに、印象的なサウンドとコミカルなキャラクターアニメーションがある。スタート時の短いジングル、マリオのジャンプ音、樽を飛び越えたときの効果音、敵を倒したときの快音——どれも短くシンプルながら、プレイヤーの感情を盛り上げるために緻密に設計されていた。特に25m面で流れる5音のループBGMは、当時の限られた音源チャンネルの中で、耳に残るメロディラインを作り出した傑作とされる。

グラフィック面でも、ドンキーコングのコミカルな表情やマリオの足踏みモーションなど、キャラクターアニメーションを強調した表現は画期的だった。単なる動く点ではなく、“生きたキャラクター”を画面上で演じることに成功した初期作品であり、後の任天堂ゲームが持つ「親しみやすいキャラクター文化」の出発点となった。

ビデオゲーム史に残る革新

『ドンキーコング』の最大の功績は、「ジャンプ操作を中心に据えたアクションゲームの誕生」である。それ以前のアクションゲームでは、キャラクターが飛び跳ねるという発想自体が一般的ではなかった。宮本茂が“ジャンプ”を主要なアクションに設定したことで、プレイヤーは自らの操作によって障害物を越え、危険を乗り越える“身体的達成感”を得られるようになった。後の『スーパーマリオブラザーズ』に通じる「ジャンプで世界を渡る楽しさ」の原型が、すでにこの時点で確立されていたのだ。

さらに、マリオというキャラクターを通じて、任天堂は“キャラクター性を軸としたゲームデザイン”の可能性を発見する。ゲームの目的や構造をキャラの動きや表情で語らせる手法は、後の任天堂作品すべてに通じる哲学となった。もし『ドンキーコング』が成功していなければ、『ゼルダの伝説』も『スーパーマリオ』も生まれていなかったかもしれないと言われるほど、その影響は計り知れない。

販売記録と後世への影響

本作は世界中で約8万5千台以上のアーケード筐体が出荷され、当時の任天堂史上最大のヒットとなった。ゲームセンターには常に行列ができ、挑戦者がスコア更新を競う光景が各地で見られた。この成功を機に、任天堂は海外市場に本格進出し、アメリカ・レッドモンドに現地法人「Nintendo of America」を設立することになる。つまり『ドンキーコング』は、任天堂を“日本の玩具会社”から“世界的ゲームメーカー”へと押し上げた作品なのだ。

その人気を受けて、1982年には携帯型の「ゲーム&ウオッチ版」、1983年には家庭用「ファミリーコンピュータ版」が登場。さらにアニメ化や漫画連載など、メディアミックス展開も行われ、社会現象的なブームを巻き起こした。今日に至るまで、マリオシリーズや『ドンキーコング カントリー』など、多くの派生作品が誕生し、40年以上経った今でも愛され続けている。

総括:ドンキーコングが築いた“ゲームの言語”

『ドンキーコング』は単なる人気作ではなく、“ゲームというメディアの表現言語”を確立した作品である。プレイヤーの操作、キャラクターの動き、音楽、画面構成、物語——これらすべてが一貫した目的のもとに設計され、「遊びの中にドラマを作る」という任天堂らしい哲学が形になった最初のタイトルだった。

ジャンプの快感、救出の達成感、キャラクターの愛嬌、シンプルな中に潜む奥深さ──それらの要素が後のゲームデザインに与えた影響は計り知れない。『ドンキーコング』は“アクションゲームの原点”としてだけでなく、“世界にマリオを誕生させた作品”として、いまなおゲーム史の礎に名を刻んでいる。

■■■■ ゲームの魅力とは?

誰でも遊べる直感的な操作と緊張感のバランス

『ドンキーコング』の最大の魅力は、誰にでも理解できる単純明快なルールと、プレイ中に漂う独特の緊張感の融合にある。

操作は左右の移動とジャンプ、そしてはしごの昇り降り——このわずか3つだけで構成されている。それでも、ステージ構造や敵の動き、障害物の配置が巧妙に計算されており、わずかなミスが命取りになるスリルが生まれる。

プレイヤーはシンプルな操作でありながら、緻密な判断とタイミングを求められ、ゲームを重ねるごとに「自分の上達」が実感できる構造になっている。これこそがアクションゲームの楽しさの根幹であり、後の『スーパーマリオブラザーズ』にも受け継がれる任天堂流のゲーム哲学だ。

特に25mステージで樽をジャンプで飛び越える瞬間、あるいは炎の動きを見切ってはしごを登る瞬間には、誰もが思わず息をのむ。1ミスでゲームオーバーになる緊張感が、プレイヤーの集中力を極限まで高めていく。だが、それが決して理不尽ではなく「自分のミスだ」と納得できるバランスで設計されている点に、任天堂の職人的な調整力が感じられる。

キャラクターの存在感と表情豊かな世界観

『ドンキーコング』は、単なるスコアゲームではなく“キャラクターが生きている世界”を表現した点で画期的だった。

画面上では、マリオが汗をかきながらはしごを登り、ドンキーコングが得意げに胸を叩き、レディが助けを求めて叫ぶ——その一つひとつの動きが、プレイヤーに物語を感じさせる。特にドンキーコングの動きにはユーモラスさと力強さが同居しており、敵でありながらどこか憎めない存在感を放っている。

また、ステージデザインにも「物語の流れ」がある。最初は単なる建設現場に見えるが、面を重ねるごとに環境が変化し、プレイヤーが少しずつ頂上へと近づいていく構成は、まるで一つのドラマのようだ。

ゲームがまだ「点数を競うもの」だった時代に、プレイヤーを一つの“冒険の物語”に引き込む構成を導入した意義は大きい。これは宮本茂が意識的に取り入れた映画的手法であり、後の『ゼルダの伝説』や『マリオストーリー』にもつながる発想の原点といえる。

サウンドとテンポの一体感

当時のアーケード基板では、音声チャンネルが極めて限られていた。にもかかわらず『ドンキーコング』のサウンドは、シンプルでありながら印象的だ。

ゲーム開始時に鳴る短いファンファーレは、まるで舞台の幕が上がる合図のようにプレイヤーを物語へ導く。

そしてマリオの足音、ジャンプ音、樽が転がる効果音——それぞれがゲーム進行のテンポと見事に噛み合っており、プレイヤーの緊張と興奮をリズミカルに操る。

25m面で流れる「たった5音のBGM」は、単調であるはずなのに不思議と飽きが来ない。わずか数音でプレイヤーの感情を揺さぶるその設計には、当時のサウンドデザイナーの高度なセンスが見て取れる。

また、この短い旋律は後年『スーパードンキーコング』シリーズや『マリオカート』などでアレンジされ、任天堂の象徴的な“ドンキーコングのテーマ”として受け継がれている。つまり、この音楽そのものがブランドの遺伝子となっているのだ。

高い完成度と遊びの持続力

『ドンキーコング』が長年にわたりプレイヤーに愛される理由の一つは、「遊ぶたびに新しい発見がある」という点にある。

樽の転がるパターンは完全固定ではなく、ドンキーコングの行動やタイミングによって微妙に変化する。これにより、毎回同じ手順では攻略できない。プレイヤーは常に即興的な判断を求められ、熟練者でも油断すればあっさりやられてしまう。

単純に見えて実は奥深いランダム性が、飽きさせないリプレイ性を生み出している。

さらに、本作にはステージごとに異なる地形構成と攻略法があり、どの面でも異なる緊張感が味わえる。

特に75m面のエレベーター地帯では、タイミングを誤ると天井に潰されるというシビアな仕掛けがあり、反射神経だけでなく観察力も試される。

プレイヤーが「次はもっと上手くやれる」と自然に思えるよう設計されている点が、本作の中毒性の根源だ。

時代を超えて愛されるデザイン哲学

現代の視点から見ても、『ドンキーコング』のデザインには時代を超えた完成度がある。

余計な要素を排除し、必要な情報だけを画面上に配置する。プレイヤーが何をすればよいか、どこに危険があるかが一目で理解できる。これは、初心者にも熟練者にも公平な設計思想であり、今なお多くのゲームデザイナーが参考にしている任天堂流の“わかりやすさ”の典型である。

また、マリオの「ジャンプ」という行為が、単なる操作ではなく“キャラクターの感情”を象徴している点も見逃せない。

障害物を飛び越える瞬間の爽快感は、プレイヤー自身の挑戦心を表しているようだ。この身体的な一体感こそ、任天堂が提唱してきた“体感する楽しさ”の原点であり、後の『スーパーマリオ64』や『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』にも通じる普遍的テーマとなっている。

ヒットの裏にある開発者たちの哲学

宮本茂は本作の開発において、「プレイヤーの行動を制限するよりも、発見させることに意味がある」と語っている。

つまり、単なる難易度の高さではなく、「挑戦と学習のサイクル」を繰り返すことで得られる満足感を狙っていたのだ。

ハンマーを取ると一時的に無敵になるが、ジャンプできなくなるという仕様も、プレイヤーに「リスクとリターンの選択」を学ばせるための仕掛けである。

こうした“遊びを通じた教育”のような構造が、のちの任天堂作品に脈々と流れる哲学の源泉となっている。

この哲学はまた、ゲームを「勝ち負け」だけのものではなく、「考える楽しさ」へと進化させた。プレイヤーが試行錯誤する過程そのものが面白く、失敗すら学びに変わる。こうした設計思想は、アーケードゲームがまだ“反射神経の競争”と見られていた時代において、きわめて革新的だった。

キャラクター文化の礎を築いた功績

『ドンキーコング』がもたらしたもう一つの功績は、ゲームにおける「キャラクター文化」を確立したことだ。

それまでのアーケードゲームでは、登場人物は単なる駒や記号にすぎなかった。しかしこの作品では、プレイヤーはマリオやドンキーコング、レディに“感情移入”できる。

敵を倒すことではなく、“誰かを助ける”という目的が明確に設定されたことで、プレイヤーは操作するキャラクターと心を共有するようになった。

この体験は後の多くのゲームで受け継がれ、キャラクターを中心に据えた物語型アクションの礎となった。

また、ドンキーコングのデザインには愛嬌があり、敵でありながら人気を博した。後年、彼が主人公としてリメイク作品『ドンキーコングJr.』『ドンキーコング カントリー』などで再登場するのは、このときすでに“キャラクターとしての魅力”が確立していたからにほかならない。

つまり『ドンキーコング』は、単なるゲームではなく“キャラクターを育てる土壌”でもあったのだ。

まとめ:シンプルさの中に宿る普遍的な面白さ

今日の視点で見れば、『ドンキーコング』のルールは驚くほど単純だ。しかし、その中に「挑戦」「達成」「発見」「ドラマ」といったエンターテインメントの基本要素がすべて詰まっている。

一回のプレイで得られる興奮の密度、そして「もう一度挑戦したい」と思わせる設計力は、40年以上を経た今でも色あせない。

その完成度は、後のゲーム開発者たちに多大な影響を与え、“面白さの定義”を再構築したともいえる。

『ドンキーコング』の魅力とは、見た目の派手さや技術力ではなく、“遊びそのものの本質”を磨き上げた点にある。

シンプルでありながら奥深く、誰にでも伝わる——それこそが、時代を越えて多くの人々に愛される理由である。

■ ゲームの攻略など

攻略の基本方針 ― 慌てず、リズムをつかむことが鍵

『ドンキーコング』は一見シンプルなアクションゲームだが、攻略において最も重要なのは“リズム”である。

マリオの動きや敵の挙動には明確な周期があり、そのタイミングを体で覚えることが上達への第一歩となる。最初のうちは樽の動きや炎の移動パターンをじっくり観察し、急がず慎重に登ることが大切だ。

慌てて行動すればするほど、火の玉や転がる樽にぶつかりやすくなる。焦らずテンポをつかみ、自分のペースで上へ上へと進む──それがこのゲームの攻略哲学と言える。

さらに、各面には制限時間が設けられており、画面上部に表示される「BONUS」カウントがゼロになるとミス扱いとなる。このカウントは残り時間とスコアが連動しており、素早くクリアすれば高得点も得られる仕組みだ。

スピードと安全のバランスを取ることこそ、『ドンキーコング』の醍醐味である。

25mステージ ― 初心者の登竜門

最初の25mステージは、いわば“チュートリアル”の役割を持つ。

ここでプレイヤーは基本操作――ジャンプ、はしご、移動――のタイミングを学ぶ。

ドンキーコングが投げる樽は右端から左へと転がり落ちてくるが、レールの傾斜や炎の発生場所を見極めることで安全なルートが見えてくる。

最も安全なのは、樽が階段を下る瞬間を見計らって、反対側のはしごに移動すること。樽をジャンプで飛び越えるよりも、あえて回避に徹するのが安定攻略のコツだ。

また、時折出現する「火のついたドラム缶」は、上から転がってくる樽とは異なり、地上で炎となって動き回る。ステージ下部で不用意に動くと挟み撃ちに遭いやすいので、初期位置から無理に進もうとせず、敵の動きを観察してから行動しよう。

このステージで重要なのは「無駄なジャンプをしない」こと。ジャンプ中は操作不能になるため、状況判断を誤ると即ミスにつながる。

50mステージ ― 移動床とハンマーの使いどころ

50m面は一気に難易度が上がる。ここでは、左右に動くベルトコンベアが登場し、足場が常に動いている状態となる。

このため、マリオが勝手に流されてしまう場面が多く、落ち着いて方向キーを調整する必要がある。

コンベアの流れを利用して敵を避けたり、逆に流れを逆手に取ってすばやく上に移動したりと、応用力が試される面だ。

この面ではハンマーを活用するタイミングが重要になる。ハンマーを取れば一定時間無敵となり、迫る火の玉を打ち払えるが、その間はジャンプもはしごも使えなくなる。

つまり、取る場所を間違えると逆に動けなくなってピンチに陥る。安全圏を確保してから拾うのが鉄則だ。

ハンマーの効果音に合わせて敵を倒すリズムを刻むのは爽快で、このゲームの最もスリリングな瞬間のひとつでもある。

75mステージ ― タイミング命のエレベーター地帯

75mはシリーズでも屈指の難関として知られる。

左右に設置されたエレベーターを使って高所を移動するステージだが、エレベーターの速度が速く、少しでもタイミングを誤ると天井に挟まれるか、真下に落下してミスになる。

上昇と下降のリズムをしっかり把握することがクリアの鍵。特に、上昇するエレベーターに乗ったあと、上の足場に降りる瞬間のジャンプタイミングが極めてシビアだ。

ジャンプが早すぎれば天井に衝突し、遅すぎれば落下。まさに“体で覚える”しかない難関である。

ここでもハンマーは登場するが、75mでは使いどころが限られている。むやみに取るより、敵が接近したタイミングで確実に取るようにしよう。

また、ステージ中に配置されたボーナスアイテム(レディの持ち物)を取るとスコアアップが狙える。安全を優先するか、得点を狙うかはプレイヤー次第だ。

100mステージ ― 決戦のリベット面

最終の100m面は、ドンキーコングがいる足場の支柱を支える「リベット(ボルト)」を外していくというユニークな構造。

プレイヤーはステージ下部から順に、計8本のリベットを踏んで外していく。全てのリベットを外すと足場が崩れ、ドンキーコングが落下してクリアとなる。

この仕掛けは他の面と異なり、単に上を目指すのではなく“敵の足元を崩す”という逆転的発想に基づいており、プレイヤーに新たな戦略思考を求める。

火の玉の動きがランダムで、リベットを外した後は足場が消えるため、後戻りができなくなる。行動順をよく考えないと、逃げ場を失って自滅することもある。

安全にクリアするコツは、まず下段から順に外し、敵の動きを見ながら左右のバランスを保つこと。特に中央部は敵が集まりやすいので、あえて後回しにするのも有効だ。

スコアを稼ぐためのポイント

『ドンキーコング』では、クリアだけでなく高得点を目指すプレイも大きな魅力のひとつ。

ジャンプで樽を飛び越えるごとに100点、敵をハンマーで倒せば300~800点、ボーナスアイテムを取ると最大800点が加算される。

つまり、リスクを冒してでも樽を積極的に飛び越えるプレイスタイルがスコアアップへの近道だ。

ただし、無理な挑戦は禁物。敵の動きを完全に読み切れるようになってから、スコア狙いに移行するのが望ましい。

また、ステージごとの制限時間(BONUSタイマー)を多く残してクリアすると、残り時間×10点が加算される。スピード重視で進む上級者は、このボーナスを利用して一気にスコアを伸ばすことができる。

この「効率的に時間を得点化する仕組み」は、後の『マリオブラザーズ』や『スーパーマリオ』のスコアシステムの原型とも言われている。

裏技・バグとその扱い

『ドンキーコング』には、初期の基板バージョンでのみ確認される裏技も存在する。

代表的なのが、通称“ワープ”と呼ばれるバグ技。25mステージの特定の位置で画面端に向かってジャンプを行うと、マリオが画面外を移動して別の階層へ飛び移る現象が起こる。この技を使えば一部の障害をスキップできるが、開発側が意図した仕様ではないため、後期版では修正された。

このようなバグの存在は当時のアーケードでは珍しくなく、むしろプレイヤーたちの間で“裏技探し”の熱を高める要素となっていた。

また、後期基板ではステージ開始時のメッセージが「HOW HIGH CAN YOU TRY?」から「HOW HIGH CAN YOU GET?」に変更されており、細部の仕様も微調整されている。

ワープの修正やバランス調整が行われた結果、最終版はより公平な競技性を持つゲームとして完成した。

永遠に続く挑戦 ― エンドレス構造の魅力

全4面をクリアすると再び25m面に戻り、ゲームはエンドレスに続く。

ただし、ループごとに難易度が上昇し、敵の速度が速くなり、制限時間も短くなる。

プレイヤーが進むごとに「あと何面行けるか」を競う耐久的な要素があり、これがアーケードらしい中毒性を生み出している。

実際、熟練プレイヤーの中には何十周もクリアする者もおり、1980年代初期にはスコアアタック大会も盛んに行われた。

ただし、ゲームプログラム上の制限によって、ある周回で制限時間が極端に短くなり、理論上クリア不能になる“キルスクリーン”と呼ばれる現象が存在する。

このため、最終的なスコアアタックはどこまで生存できるかという“限界挑戦”の形式となった。

この仕様は偶然の産物でありながら、結果的に『ドンキーコング』を“挑戦のゲーム”として象徴する伝説を生み出した。

まとめ ― 攻略を通じて見える「学びの楽しさ」

『ドンキーコング』の攻略とは、単なる敵の回避ではなく、“プレイヤーが自分で答えを見つける過程”そのものである。

どのルートを通るか、いつジャンプするか、どのタイミングでハンマーを取るか──そのすべてが試行錯誤の連続であり、成功も失敗も自分次第。

だからこそ、うまくいった瞬間の達成感が強く、リプレイを誘う魅力がある。

宮本茂が後に語った「遊びとは、プレイヤーが自ら考え、成長していく過程である」という言葉は、本作の設計にそのまま表れている。

この作品で学べるのは、ただのアクションスキルではなく、“挑戦すること自体の楽しさ”。

その意味で『ドンキーコング』は、ゲームという文化の原点であり続けている。

■ 感想や評判

発売当時の衝撃 ― アーケードに訪れた“新しい風”

1981年当時のアーケードシーンは、いわゆる“宇宙もの”が全盛期だった。『スペースインベーダー』や『ギャラクシアン』に代表されるシューティングゲームが人気を独占し、プレイヤーは敵を撃ち落とす爽快感を楽しんでいた。

その中に突如登場した『ドンキーコング』は、まるで違う空気を運んできた存在だった。敵を撃つことも、破壊することもない。ただ1人の作業員が、恋人を助けるために奮闘する――この“物語性のあるアクション”という新しいスタイルが、当時のプレイヤーに強烈な印象を与えたのだ。

筐体が稼働を始めた直後から、ゲームセンターの前には子どもから大人まで幅広い層が集まり、次々と列を作った。プレイヤーたちは単にスコアを競うだけでなく、ステージの構造や敵の動きを研究し、“どうすれば最速で恋人を救えるか”を語り合ったという。

つまり『ドンキーコング』は、プレイヤー同士が自然と交流を生む“共有型ゲーム”の先駆けでもあったのである。

メディア・雑誌の評価 ― 革新性への賛辞

当時のゲーム雑誌や業界紙では、『ドンキーコング』のデザイン性と技術力を絶賛する声が相次いだ。

特に注目されたのは「キャラクターの動きが生きている」と評された点である。ドンキーコングが胸を叩いて威嚇する仕草、マリオが足を止めて息を整える瞬間、レディが助けを求めるアニメーション――そのすべてが、当時のドット表現の限界を超えた“演技”として評価された。

これは、ゲームキャラクターが初めて“演じる存在”になった瞬間でもあった。

雑誌『ゲーメスト』や『アミューズメント・マシン』では、

「シンプルなルールの中に、映画のようなドラマがある」

「ドンキーコングの一挙手一投足にユーモアがある」

といったレビューが掲載されている。

また、音楽や効果音についても「少ない音数でプレイヤーの感情を操る巧みさ」が称賛され、ゲームサウンドの重要性を広く認識させるきっかけとなった。

さらに、本作が“ジャンプをメインアクションに据えた最初のゲーム”であることは、多くの評論家が指摘する歴史的ポイントである。

これ以降、「ジャンプアクション」はアクションゲームの基本動作として定着し、『マリオ』『ソニック』『ロックマン』といった後続作品の礎となった。

プレイヤーの反応 ― シンプルなのにクセになる

実際にプレイした人々の間では、「難しいけれど面白い」「ついもう一回やりたくなる」という声が非常に多かった。

単純な操作なのに、一つのミスが命取りになる緊張感。プレイヤーの技術や判断力が直接スコアに反映される公平さ。それらがプレイヤーの闘争心を刺激し、何度も筐体にコインを入れたくなる中毒性を生んだ。

特に印象的なのは、「負けたときの悔しさが心地よい」という感想だ。

敵にやられても理不尽ではなく、自分の判断ミスだと納得できる。この納得感こそが、再挑戦へのモチベーションとなる。

これは、宮本茂が意識的に作り上げた“挑戦と学びのループ”であり、任天堂が後の作品で繰り返し採用する「気持ちよく負ける設計」の原型である。

一方、当時のプレイヤーたちは、各ステージの攻略法を自分なりに発見していく過程そのものを楽しんでいた。

SNSや攻略本が存在しなかった時代、口コミや友人同士の情報交換が重要であり、ゲームセンターはまさに“知恵の交流場”だった。

そうした“みんなで攻略を語り合う文化”を生んだ点でも、『ドンキーコング』は社会的な意義を持つ作品だったと言える。

海外での反響 ― アメリカ市場を席巻

『ドンキーコング』は日本国内だけでなく、海外でも大きな成功を収めた。特にアメリカでは、当時のアーケードメーカーがこぞって本作を輸入し、あっという間に全国のゲームセンターに広まった。

「Nintendo of America」が設立されたのも、この作品の大ヒットがきっかけである。現地メディアでは「日本から来たストーリーテリング型アクション」として紹介され、従来の単調な得点ゲームとは異なる体験が高く評価された。

また、アメリカではドンキーコングの人気が爆発的に広まり、キャラクターグッズやアニメ化の動きも活発になった。1980年代前半のアーケード黄金期において、“マリオとドンキー”はピコピコ文化の象徴として認識され、ゲームを知らない層にも名前が浸透した。

こうした世界的成功は、任天堂が後に家庭用ゲーム機「ファミリーコンピュータ」で覇権を握る下地を作ったといえる。

プロプレイヤーの台頭とスコア競争

『ドンキーコング』はスコアアタック文化を形成した作品でもある。

クリアするだけでなく、どれだけ高得点を取れるかがプレイヤーの腕前を示す尺度となり、世界中で競技が行われた。

アメリカではアーケード大会が開催され、“最高スコア保持者”がテレビ番組や新聞で紹介されるほどの注目を集めた。

1980年代には、ビリー・ミッチェルやスティーブ・ウィービーといったプレイヤーが世界記録をめぐって競い合い、その様子は後にドキュメンタリー映画『The King of Kong』として記録されることになる。

こうした競技文化が長く続いた理由は、ゲームの設計そのものに「極める価値」があったからだ。

敵の動きがランダムで、完璧なパターンが存在しない。そのため、プレイヤーは常に“読み”と“反射”を磨く必要があった。

『ドンキーコング』は、単なる娯楽ではなく“技術を証明する舞台”として、多くのゲーマーを惹きつけた。

後世のクリエイターからの称賛

『ドンキーコング』の影響は、後世のゲーム開発者たちの言葉にも色濃く残っている。

『ロックマン』シリーズの稲船敬二は、「アクションゲームの根っこには必ず『ドンキーコング』がある」と語り、

『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』の中裕司も、「スピード感の設計を考える上で、マリオの“ジャンプの重さ”を意識した」と述べている。

つまり本作は、単に人気作品というだけでなく、後の世代に“デザインの基準”を与えた作品でもあるのだ。

また、グラフィックや音楽面でも影響は大きい。

キャラクターを“動かす”ことに重点を置いた演出は、のちの『カービィ』シリーズや『ポケモン』など、任天堂作品全体に共通する温かみのある世界観を形づくった。

『ドンキーコング』が生み出した“命あるキャラクターの表現”は、現在の3Dゲームでも確かに受け継がれている。

現代の評価 ― レトロでありながら普遍

現代のゲーマーや批評家の間でも、『ドンキーコング』はしばしば「アクションの原点」「すべての基礎を作った作品」として語られる。

リメイク版やミニアーケード機で再びプレイした人たちからは、

「今遊んでも全く古さを感じない」

「難しいけれど、失敗が楽しい」

という声が多く寄せられている。

映像技術が進化した現代においても、そのゲームデザインの完成度は揺るがない。

また、任天堂が公式に『ドンキーコング』をSwitchやアーケードアーカイブスで再配信した際には、SNSで多くのファンが“懐かしさ”と“新鮮さ”を同時に感じたと投稿している。

40年以上経っても人々の心を惹きつけるのは、単なるノスタルジーではなく、根底にある「遊びの本質」が今も通じているからだろう。

総括 ― 永遠に語り継がれるレジェンド

『ドンキーコング』は、ゲーム史における単なる成功作ではない。

それは“遊びの概念”を再定義し、“キャラクター文化”を創造し、“挑戦する楽しさ”を人々に教えた一つの時代の象徴である。

マリオの誕生、任天堂の飛躍、そして世界的なゲームブームの引き金――すべての始まりがこの一作に詰まっている。

プレイヤーの記憶の中に今も鮮明に残るのは、樽を飛び越える音、階段を登るマリオの姿、そして“HELP!”と叫ぶレディの声。

それは単なるデータではなく、1980年代の文化そのものの記憶であり、今なお続くゲームの歴史を支える礎なのだ。

■ 良かったところ

シンプルな操作で誰でもすぐに遊べる魅力

『ドンキーコング』の“良さ”としてまず挙げられるのは、操作のわかりやすさだ。

左右の移動、ジャンプ、はしごの昇り降りというわずか3つの操作だけで、誰でもすぐにゲームを理解し、プレイを始めることができる。

このシンプルさは、当時の複雑化しつつあったアーケードゲームに一石を投じた。

プレイヤーは説明書を読まなくても、画面を見れば自然に「上へ登って恋人を助ける」という目的を理解できる。

これこそ、後に任天堂が重視する「直感的な楽しさ」の始まりであり、今もゲームデザインの模範として語られている。

また、操作のレスポンスも非常に良く、マリオの動きに“重さ”があることでリアリティが生まれている。

ジャンプの滞空時間や落下のスピードには絶妙な緊張感があり、わずかなズレがミスにつながる。

それゆえに、うまくジャンプが決まった瞬間の達成感は大きく、プレイヤーは思わず「もう一度やってみよう」と感じる。

この感覚設計の巧みさが、シンプルながら奥深いプレイ体験を支えている。

キャラクター表現の豊かさと愛嬌

『ドンキーコング』のもう一つの大きな魅力は、キャラクターの存在感だ。

当時のアーケードゲームは、抽象的なキャラクターや記号的なグラフィックが主流だったが、本作ではキャラクターたちが明確な感情を持って動く。

ドンキーコングが胸を叩いて威嚇したり、レディが助けを求めて叫んだり、マリオが懸命に走り、跳び、登る姿は、人間的でドラマを感じさせる。

この“動きの演出”が、プレイヤーにキャラクターへの共感を生み出した。

とくに、敵であるドンキーコングが単なる“悪役”ではなく、どこか憎めない存在として描かれている点が秀逸だ。

プレイヤーは倒すべき相手でありながら、彼のユーモラスな動きに笑ってしまう。

このバランス感覚が、後にドンキーが主役となるシリーズ展開につながっていく。

つまり、本作は「敵キャラにも個性を与える」という発想をゲームに持ち込んだ先駆けでもあるのだ。

ステージ構成とゲームテンポの妙

4つのステージそれぞれが異なる仕掛けとプレイリズムを持ち、飽きがこない設計になっている点も高く評価される。

25mではタイミングを読む基礎的な動作、50mでは移動床によるリズムの変化、75mではジャンプ精度が問われ、100mでは戦略的思考が求められる。

このように、プレイヤーが自然と操作技術を学びながら上達していく流れがある。

難易度が段階的に上がる構成は、後の任天堂作品で繰り返し使われる“チュートリアルと成長”のデザインの原点と言える。

また、ゲームテンポが絶妙であることも見逃せない。

一つのステージが短く、プレイのサイクルが早いため、失敗しても再挑戦への抵抗が少ない。

「短時間で集中して遊べる」アーケード設計は、のちの家庭用ゲームでも重要な要素として受け継がれることになる。

音楽と効果音の完成度

わずかな音源しか使えなかった時代に、ここまで印象に残るサウンドを作り上げた点は特筆すべきだ。

たった5音で構成されたメインBGMは、緊張感とコミカルさを同時に感じさせ、耳に残る。

マリオがジャンプする音、樽を飛び越える音、敵を倒したときの軽快なサウンド――それぞれが短くも的確に感情を演出している。

音が“ゲームプレイの一部”として機能していることは、当時としては画期的だった。

また、効果音がプレイヤーの動作を自然にガイドしている点も優れている。

ハンマーを取った際の音が興奮を誘い、ボーナスアイテムを取ったときの音が報酬感を生む。

音が単なる装飾ではなく、プレイヤーの心理を操る重要な要素として設計されている。

この“音と操作の一体化”は、任天堂の後のすべての作品に通じる基本哲学だ。

ビジュアル演出のセンス

『ドンキーコング』の画面構成は、当時のゲームの中でも特に美しかった。

背景の色使い、足場の角度、キャラクターの大きさ――どれも見やすく、かつ印象的にデザインされている。

ステージが上へ上へと伸びていく構造は、プレイヤーの心理的な“上昇感”を自然に刺激し、達成欲をかき立てる。

上を目指すというシンプルな目的を、視覚的にも強調している点が巧妙だ。

また、ゲーム開始時のドンキーコングが足場を破壊していく演出は、プレイヤーに「これから大変な戦いが始まる」という感情を与える。

短いアニメーションの中に、物語の導入が凝縮されており、数秒で世界観を伝える力がある。

このセンスは後の『ゼルダの伝説』や『スーパーマリオ』シリーズの導入演出にも通じる。

緊張と達成の心理バランス

ゲーム全体の難易度設計が、プレイヤー心理を的確に掴んでいる。

敵の動きはパターン化されすぎず、毎回少し違う動きを見せるため、常に適度な緊張感が続く。

それでも、プレイヤーの腕前が確実に上がるように難易度カーブが作られており、「やればできる」という達成感がある。

この“緊張と緩和”のバランスが絶妙で、繰り返し遊んでも飽きない理由となっている。

また、プレイヤーの成長を自然に感じさせる仕組みがある。

最初は樽を飛び越えるのがやっとだったのが、次第に敵の動きを読めるようになり、ハンマーを使うタイミングを覚え、スコアを意識するようになる。

こうした“上達の喜び”こそが、本作最大の報酬であり、すべてのプレイヤーに平等に与えられている。

作品としての完成度と普遍性

『ドンキーコング』が今なお語り継がれるのは、単に懐かしさからではない。

当時の技術で表現できる限界を超えた完成度を持ち、ゲームデザインの根幹を築いた作品だからだ。

その普遍的な構造――ルールの明快さ、挑戦の継続性、キャラクターの魅力、音と動きの調和――は、現代のゲームにも通用する。

まさに“ゲームの教科書”と呼ぶにふさわしい出来栄えである。

リメイク版や移植版がいくつも作られてきたが、どの世代のプレイヤーも「やはり面白い」と口をそろえる。

これは、流行や技術に左右されない“面白さの本質”を持っている証拠だ。

40年以上経ってもプレイヤーを夢中にさせるその力は、エンターテインメントとしての純度の高さを物語っている。

まとめ ― 「楽しさの原型」としての完成

『ドンキーコング』の良さは、ひとことで言えば“遊びの本質”を凝縮している点に尽きる。

シンプルなルールでありながら、深い満足感と挑戦欲を与え、何度でもやりたくなる。

そして、キャラクターたちが生き生きと動き、プレイヤーと心を通わせる。

これは単なるゲーム体験ではなく、“遊びを通じて物語を感じる”という新しい価値を提示した。

その意味で、『ドンキーコング』は今日に至るまで多くのクリエイターにとって指標となり続けている。

任天堂の「すべての人に笑顔を」という理念の原点が、この作品には確かに息づいているのだ。

■ 悪かったところ

高めの難易度設定と初心者の壁

『ドンキーコング』の評価が非常に高い一方で、多くのプレイヤーが共通して口にしたのが「難しすぎる」という声である。

ゲーム自体はルールこそシンプルだが、実際にプレイすると敵や障害物の動きが予想以上にシビアで、初心者が最初の25mステージすら越えられないことも珍しくなかった。

樽が階段の手前で突然転がり落ちてきたり、火の玉が偶然マリオの進路に重なったりするなど、完全に運要素を排除することができず、「理不尽にやられた」と感じる場面も少なくない。

特に、ステージごとに操作精度の要求が急激に上がる点は、初心者泣かせと言える。

25m面ではジャンプの高さを覚えるだけで済むが、50m以降はベルトコンベアや複雑な敵の動きが加わり、一気に難易度が跳ね上がる。

この急な段差が、多くのプレイヤーを途中離脱させた要因でもあった。

当時のアーケードは「短時間でコインを消費させる」構造が一般的だったとはいえ、もう少し緩やかなチューニングであれば、より幅広い層が楽しめたかもしれない。

ジャンプ精度のシビアさ

マリオのジャンプは本作の核となる動作だが、慣れないうちは“失敗しやすい挙動”でもあった。

ジャンプの頂点や着地の判定がやや独特で、ほんの少しのタイミングのズレでミスになる。

また、空中で方向を変えられない仕様のため、一度飛び出すと修正がきかず、落下死することも多い。

この仕様は緊張感を生み出す要素ではあるが、初見プレイヤーにとってはストレスになりやすい部分でもあった。

特に75mのエレベーター面では、ほんの一瞬の遅れが命取りになる。

ジャンプの挙動を体で覚えるまでは「理不尽」と感じる人も多く、当時の雑誌でも「シビアな判定に泣かされた」という感想が散見された。

後の『スーパーマリオブラザーズ』では、空中で方向転換ができるようになり、より自然な操作感へと進化している。

その意味では、この初期段階の“不自由な挙動”が改良への出発点となったとも言えるだろう。

理不尽とも言える敵配置

『ドンキーコング』のステージデザインは緻密でよくできているが、敵の配置や行動パターンがランダム性を帯びすぎている面もある。

例えば25m面での樽は、ドンキーコングの気まぐれで階段を転げ落ちたり、そのまま右端まで流れたりするため、完全な攻略パターンが存在しない。

これが緊張感を生む反面、「運が悪いとどうしようもない」という不満につながることもあった。

また、火の玉の動き方も規則性が見えにくく、時には予想外の方向から襲ってくる。

プレイヤーのすぐ近くで突然動きを変えるケースもあり、「反応する前にやられた」という感想を持つ人も多かった。

この不確定要素がゲームを奥深くしている一方で、純粋に楽しみたいライトプレイヤーにとってはハードルが高かった。

周回プレイでの難易度上昇と“キルスクリーン”問題

『ドンキーコング』は4面をクリアすると最初のステージに戻り、エンドレスに続く構造を持つ。

しかし、周回を重ねるごとに敵の速度や行動パターンがどんどん速くなり、一定の段階を超えると事実上“クリア不可能”になる。

特定の周回では制限時間(BONUSカウント)が極端に短く設定されており、開始直後に残り時間がゼロになる現象――いわゆる「キルスクリーン」――が発生する。

これはプログラムの設計上のバグであり、ある意味で“ゲームの終焉”を示すものだった。

上級者にとっては「どこまで到達できるか」を競う面白さでもあったが、一般プレイヤーからすれば不条理な終わり方でもあった。

実際、世界記録を狙うプレイヤーでさえ、このキルスクリーンのせいでそれ以上の記録を伸ばせないことが多く、完全クリアが存在しない“永遠に未完のゲーム”となっている。

この仕様は後の移植版で修正されたものの、アーケード版においては最後まで残された“永遠の課題”であった。

バグや裏技の存在

本作の初期バージョンには、いくつかのバグや意図しない挙動が存在した。

代表的なのが「ワープ技」と呼ばれるもので、特定の位置でジャンプするとマリオが画面外へ飛び出して別の階層に出現するというものだ。

このバグを利用すれば、本来通るはずのルートをスキップできるため、ゲームバランスが崩れてしまう。

当時はプレイヤーの間で「裏技」として話題になったが、後期版では修正された。

さらに、敵やアイテムの出現位置がリセットされない不具合も報告されており、連続プレイ時にステージが不安定になるケースもあった。

これらのバグは、開発初期のプログラム容量や基板仕様の制約によるものだが、現在の視点で見ると「完成度をあと一歩高められたのでは」と惜しまれる部分である。

テンポ面での弱点 ― ループの単調さ

『ドンキーコング』のゲームサイクルはシンプルで、4面をクリアすると再び1面に戻る。

この構造はエンドレス性を生む長所である一方で、長時間プレイすると“ループ感”が単調に感じられることもある。

ステージ構成が4種類しかないため、熟練プレイヤーにとってはやや変化に乏しい。

毎回の難易度上昇こそあれ、見た目の変化や新しい仕掛けが追加されないため、長期的なモチベーション維持が難しかったという意見も少なくなかった。

これは当時のアーケードゲーム全体の制約でもあるが、もしもう1~2面の新規構成が加わっていたら、より多くの層が長く楽しめただろう。

後の家庭用移植版では多少のテンポ調整がなされ、遊びやすくなっているが、オリジナル版はハードコア寄りの設計であった。

グラフィックの制約と視認性の問題

1981年当時の技術としては十分に美しいドット絵だったが、今の視点で見れば視認性の悪さも指摘される。

足場やはしごの判定が曖昧で、マリオがどの段差に立っているのか分かりづらい場面がある。

特に50m面のコンベア部分では、ドラム缶や火の玉と背景の色が似ており、視覚的に混乱することがあった。

この問題はモニターの解像度や表示精度にも依存していたため、筐体ごとに見え方が異なった。

一部のプレイヤーからは「画面が見づらくてミスした」という声もあり、アーケードオペレーターが輝度を調整して対応することもあった。

とはいえ、この“見えにくさ”が逆にプレイヤーの緊張感を高め、臨場感を演出していた側面もある。

物語要素の薄さ

『ドンキーコング』は、当時としては画期的な“ストーリー性”を導入したゲームだったが、現代の基準で見ると物語の掘り下げが浅い。

「恋人がさらわれたから助けに行く」という動機以上の展開がなく、クリアしてもエンディングらしい演出は短いアニメーションのみ。

プレイヤーの努力が報われる演出的ご褒美が少ない点は、少し物足りなさを感じさせる。

ただし、これは当時のアーケードゲームの標準仕様であり、あくまで“遊びのループ”を楽しむ設計だったことを考えると仕方のない部分でもある。

それでも、もう少し物語的な変化や演出があれば、より感情移入度が高まったのは確かだろう。

まとめ ― 完璧ではないからこそ残る余韻

『ドンキーコング』には、難しすぎる設計、運に左右される展開、バグや制約など、いくつかの欠点が存在した。

しかし、それらの“未完成さ”が逆に本作の魅力を強めている部分もある。

理不尽さの中でプレイヤーが工夫し、攻略法を見つけ出す過程にこそ、このゲームの“育てる面白さ”があった。

完璧ではないが、挑戦しがいのあるバランス。

不自由だけど、そこに人間味がある操作性。

それらが混ざり合って、結果的に“伝説の一作”を形作ったのである。

『ドンキーコング』は、欠点すらも魅力の一部として語られる稀有な作品なのだ。

■ 好きなキャラクター

マリオ ― ゲーム史を変えた“名もなきヒーロー”

『ドンキーコング』に登場する主人公・マリオは、当時「ジャンプマン」と呼ばれていた。

後の世界的ヒーロー「マリオ」が正式に命名されるのは続編『ドンキーコングJr.』からだが、この時点で彼の“キャラクター性”はすでに完成していた。

青いオーバーオールに赤い帽子、丸い鼻、ひげ――誰が見ても親しみやすいデザイン。

ゲーム史の中で“最初に感情を持ったキャラクター”と呼ばれるのも納得できる存在感だ。

マリオの魅力は、華やかなヒーローではなく“等身大の努力家”であることにある。

彼は特別な能力を持つわけでもなく、巨大な武器を使うわけでもない。

ただジャンプと勇気だけで、危険な足場を登り、転がる樽を飛び越え、恋人を救おうとする。

その姿はどこか泥臭く、それでいて誠実だ。

この“身近さ”こそが、後の任天堂キャラクターに受け継がれる人間味の原点となった。

プレイヤーの多くが口をそろえて言うのは、「マリオは自分の分身のように感じた」ということだ。

難関を越えるたびに心の中でガッツポーズを取り、失敗すれば一緒に悔しがる。

この感情のリンクこそ、マリオが愛され続ける理由である。

ドンキーコング ― 敵でありながら愛される“巨猿”

タイトルにも冠されている「ドンキーコング」は、ゲーム史上最も印象的な“敵キャラクター”の一人だ。

彼は単なる悪役ではなく、どこか憎めない存在として描かれている。

マリオに樽を投げつける姿も、どこか子どもじみていて、怒りといたずら心が混ざり合っているように見える。

そのユーモラスな動きや表情は、プレイヤーを恐怖ではなく笑顔にさせた。

開発当時、宮本茂がこのキャラクターを「強くて、でもどこか人間くさいゴリラ」として設計したという逸話が残っている。

彼の不器用な暴れ方や、勝利したときの得意げな表情には、まるで“拗ねた子ども”のような愛嬌がある。

実際、海外のプレイヤーの間では早くから「ドンキーは本当は悪くない」「彼も自由を求めているだけ」といった解釈も生まれていた。

敵でありながら共感を誘う――この構図は、後に『ドンキーコングJR.』で息子を助ける父親として描かれる伏線にもなっている。

そして、90年代に入って『ドンキーコング カントリー』シリーズで主人公として復活したことで、その魅力は完全に再評価された。

つまり彼は、敵役から主役へと昇格した“ゲーム史上初のリベンジキャラクター”でもあるのだ。

プレイヤーからの人気が高かったからこそ、彼はシリーズを超えて愛され続ける存在となった。

レディ(ポリーン) ― ゲーム史上初のヒロイン像

『ドンキーコング』でさらわれる恋人「レディ(後にポリーン)」は、ゲーム史における最初期の“ヒロインキャラクター”とされる存在だ。

彼女は画面上部で「HELP!」と叫び続け、マリオの行動を導く象徴的な存在として描かれている。

当時のプレイヤーにとって、彼女は単なる救出対象ではなく、ゲームの目的そのものだった。

プレイヤーが挑戦を続ける理由を与える、いわば“モチベーションの化身”だったのである。

ポリーンの存在が秀逸なのは、その登場時間の短さにもかかわらず、強烈な印象を残すことだ。

わずかなドットで描かれた彼女の姿は、髪の動きや助けを求めるジェスチャーなど、感情を感じさせる表現が施されている。

これは当時の技術では非常に難しいことであり、宮本茂らが「小さな絵の中で人間を描く」挑戦をしていたことがわかる。

また、彼女の存在は“プレイヤーに目的を与えるヒロイン”という概念をゲームに定着させた。

後の『ゼルダの伝説』のゼルダ姫や、『スーパーマリオ』シリーズのピーチ姫へと続く“助けられる存在”の系譜の出発点が、このポリーンだったのである。

そして『スーパーマリオ オデッセイ』(2017)で、再びニュードンクシティの市長として登場したとき、彼女はかつての“助けられるだけの存在”から“自立したリーダー”へと進化していた。

35年以上の時を経て、彼女のキャラクターが再び輝きを放ったことは、ファンにとって感慨深い出来事だった。

火の玉・樽・ドラム缶 ― 無機物なのに“個性”がある敵たち

『ドンキーコング』には人間以外にも多くの“個性的なキャラクター”が存在する。

例えば、マリオを追い詰める火の玉たちは、ただ動くだけの敵でありながら、どこか生きているような不気味さを持っている。

彼らは一定の軌道で動くわけではなく、時に立ち止まり、方向を変え、まるで意思を持つかのようにマリオを追う。

この不規則さがプレイヤーに“意思のある敵”という印象を与えた。

また、ドンキーコングが投げる樽や転がるドラム缶も、単なる障害物ではなく“動的キャラクター”のような存在感があった。

樽が階段でバウンドしたり、火が付いたドラム缶が下層をうろついたりする演出は、まるで小さな生き物のようだ。

この“動きの生命感”が、当時のプレイヤーにとって新鮮だった。

任天堂の開発チームは、限られたメモリ容量の中でこれらの敵の動きを丁寧に調整し、「敵にも個性を与える」ことに成功していた。

その結果、プレイヤーはドンキーやマリオだけでなく、敵たちの動きにも感情移入し、画面全体を“生きた舞台”として感じることができたのだ。

プレイヤーが感じるキャラクターの関係性

『ドンキーコング』のキャラクターたちは、それぞれの立場がシンプルであるにもかかわらず、プレイヤーの想像を刺激する。

「なぜドンキーは彼女をさらったのか?」

「マリオとレディの関係は?」

といった背景を、明示的なセリフなしでプレイヤーに考えさせる点が秀逸だ。

ほんの数秒のアニメーションと行動だけで“人間関係”を想像させる。

これは後の任天堂作品が得意とする「言葉を使わないドラマ表現」の原型でもある。

プレイヤーの中には「ドンキーを倒すのがかわいそうに感じた」という声も多い。

それは、彼が単なるモンスターではなく“感情のある存在”として描かれていたからだ。

結果として、プレイヤーの感情はマリオだけでなく、敵にも向けられる。

この複雑な感情の構造が、『ドンキーコング』という作品に深みを与えている。

後世に受け継がれるキャラクターたち

『ドンキーコング』のキャラクターたちは、後の任天堂作品で何度も姿を変えながら登場している。

マリオはもちろん、ドンキーコングもスーパーファミコン時代に“主人公”としてカムバックし、現代ではスマブラシリーズなどで再び共演を果たしている。

また、ポリーンの復活はファンの間で大きな話題となり、「最初のヒロインがついに主役級に返り咲いた」と感動の声が上がった。

これらの再登場は単なる懐古ではなく、“ゲームの歴史そのものが続いている”という証でもある。

『ドンキーコング』のキャラクターたちは、世代を超えてプレイヤーに語り継がれ、任天堂のアイデンティティの一部となった。

40年以上の時を経ても色あせない彼らの存在は、まさに“キャラクター文化の始まりを作った象徴”といえる。

まとめ ― すべての始まりはここから

『ドンキーコング』のキャラクターたちは、それぞれが“ゲーム史の種”を宿していた。

マリオはヒーローの理想を、ドンキーは敵の魅力を、レディは物語の目的を、そして敵たちはステージの生命を表していた。

このわずか4体ほどの登場キャラクターが、後の任天堂世界の原型をすべて内包していたと言っても過言ではない。

彼らがいたからこそ、後の『スーパーマリオブラザーズ』『ゼルダの伝説』『スーパードンキーコング』が生まれた。

『ドンキーコング』は、ただのゲームではなく、“キャラクターたちが息づく物語のはじまり”なのである。

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

アーケードにおけるプレイ料金と当時の環境

1981年当時、『ドンキーコング』のアーケード筐体は全国各地のゲームセンターや喫茶店に設置されていた。

プレイ料金は1プレイ100円が主流であり、これは当時の子どもたちにとって決して安い金額ではなかった。

1回の挑戦で25mステージもクリアできずに終わってしまうことも多く、100円玉を入れる手に自然と力がこもる。

しかし、その短い時間の中で得られる緊張と達成感は非常に濃密で、1回ごとに“ドラマ”があった。

また、アーケードの構造上、プレイヤーは常に他人に見られながらプレイする。

そのため「うまくジャンプを決めた」「高得点を出した」瞬間には周囲から拍手が起きることもあり、

『ドンキーコング』は一種の“ステージパフォーマンス”としての側面も持っていた。

上手いプレイヤーの立ち回りを見て、自分も挑戦する――この連鎖が、当時のアーケード文化を形作ったのだ。

また、100円硬貨が投入されるたびに鳴る独特の電子音や、ゲーム終了時の「BONUS」表示は、

当時の若者にとって“日常のBGM”となっていたとも言われる。

それほどに『ドンキーコング』は、ゲームセンターという空間そのものを象徴する存在だった。

任天堂の宣伝戦略と海外展開

『ドンキーコング』の成功の裏には、任天堂の巧みな宣伝戦略があった。

当初は“新しいタイプのアクションゲーム”としてアーケードオペレーター向けに紹介され、

シンプルな操作性と視覚的な分かりやすさを前面に押し出したカタログやパンフレットが制作された。

「HOW HIGH CAN YOU GET?(どこまで高く登れる?)」というキャッチコピーは、

挑戦心を刺激するコピーとして非常に効果的だった。

この一文はプレイヤーの心理を正確に突き、ゲームそのもののループ構造を見事に象徴している。

海外では、アメリカの「Nintendo of America」がローカライズと販売を担当。

特にニューヨークやシアトルの大型アーケードでは“日本発の革命的ゲーム”として大々的に取り上げられた。

現地メディアでは「宇宙ではなく、人間を描いたゲーム」として紹介され、

当時の主流であったシューティング中心の流れを変える存在として注目された。

そして、ドンキーコングのキャラクター性を活かした販促も行われ、

グッズ・ポスター・ポップなどが展開された。

これらのデザインは、のちの“任天堂キャラクター商法”の礎となる。

特にマリオ(当時はジャンプマン)が描かれた販促ポスターは人気を博し、

アメリカではカートゥーン調のイラストが採用されるなど、地域ごとに異なるデザインが存在した。

今日ではそれらがコレクターズアイテムとして高値で取引されている。

当時のプレイヤー層と社会的広がり

『ドンキーコング』が特筆すべきなのは、当時としては珍しく“男女問わず”プレイヤーがいたことだ。

コミカルな見た目とシンプルな操作性が女性客にも受け入れられ、

喫茶店やデパートのゲームコーナーでも多くの女性プレイヤーが挑戦していた。

さらに、ストーリーが「恋人を助ける」というロマンチックな内容だったことも、

それまでの“戦闘ゲーム”とは一線を画していた。

このように、暴力的ではない、親しみやすい内容が広く共感を呼び、

子どもから大人、さらには女性層にまで支持を拡大していった。

『ドンキーコング』の登場以降、アーケードは“男子の遊び場”から“誰もが楽しめるエンタメ空間”へと変化していく。

その変化の先駆けとなったのが、まさにこの作品だったのだ。

また、プレイヤー層の広がりに伴って、ゲームセンターの雰囲気も変化した。

これまで競技的だった空間が、笑いや歓声が交じる社交的な場へと進化。

「ドンキーコング」は、人々を繋げる“交流のきっかけ”としての役割も果たした。

人気の広がりと社会現象化

『ドンキーコング』は稼働直後から爆発的な人気を誇り、わずか数ヶ月で数万台が出荷された。

アメリカだけでも年間約6万台以上が設置されたとされ、

それまで家庭用玩具メーカーとして知られていた任天堂が、

一躍「世界的ゲームメーカー」として認知される契機となった。

各地のアーケードでは“ハイスコア大会”が開催され、

上級者が観客の前で華麗なジャンプを披露する姿が話題を呼んだ。

新聞やテレビ番組でも「日本から来たドンキー旋風」と報じられ、

その人気はゲームを超えて文化現象へと発展していった。

さらに、アニメや漫画といったメディア展開も行われ、

ドンキーコングとマリオは一躍子どもたちのヒーローになった。

海外では子ども向けの短編アニメやトイフィギュアが登場し、

ゲームキャラクターが“メディアアイドル化”する先駆けとなった。

この成功モデルは、後の『ポケットモンスター』や『カービィ』のメディア展開にも影響を与えることになる。

広告表現と企業イメージの変革

任天堂はこの成功をきっかけに、自社のイメージ戦略を大きく転換した。

それまでの“ファミリー向け玩具メーカー”から、“革新的なエンターテインメント企業”へと舵を切る。

『ドンキーコング』の宣伝においては、ゲームそのものよりも“キャラクター”を前面に押し出す方針が取られた。

この手法は、現在の「マリオブランド」「ゼルダブランド」へと発展する原点でもある。

また、アーケード雑誌や店頭ポスターでは「ジャンプで恋人を救え!」「巨猿との闘いに挑め!」といった文句が並び、

子どもたちの心を強く掴んだ。

単に“遊び”ではなく、“冒険”や“ヒーロー体験”として宣伝されたことが、

他のアーケード作品との差別化に成功した要因である。

リバイバルと現代での人気

『ドンキーコング』の人気は一過性のものではなかった。

ファミリーコンピュータ版(1983年)、ゲーム&ウオッチ版、

さらには現代の「アーケードアーカイブス」など、

さまざまなプラットフォームで繰り返しリリースされてきた。

特に2010年代以降は、レトロブームの再燃により再評価が進み、

「最初のマリオ作品」としてゲームファンだけでなく一般層にも再注目された。

アーケード版を完全再現したミニ筐体や、ドンキーのフィギュアなどのグッズも人気を博している。

さらに、eスポーツ文化の中で「スコアアタック部門」の大会が再び開催され、

40年以上経った今も熱狂的な競技プレイヤーが存在する。

SNS上では「#ドンキーコングチャレンジ」というタグで、

スコア更新や周回プレイを共有するユーザーが世界中にいる。

その盛り上がりは、もはや当時のブームを超えた“文化的継承”といってよい。

まとめ ― 文化としての『ドンキーコング』

『ドンキーコング』は、単なる一つのアーケード作品にとどまらず、

「キャラクターと遊びが一体となった文化」を生み出した存在である。

1プレイ100円の短い時間の中で、プレイヤーは物語を感じ、達成感を味わい、そして挑戦を続けた。

その感動の積み重ねが、任天堂という企業のDNAを形づくった。

本作が築いた“分かりやすく、誰もが楽しめるゲームデザイン”は、

今日のゲーム業界における普遍的な基準となっている。

そして、マリオやドンキーコングといったキャラクターたちは、

いまなお任天堂のシンボルとして世界中の人々に愛され続けている。

『ドンキーコング』はゲームの枠を超えた「時代の記号」であり、

その影響力は今も新しい世代のプレイヤーへと受け継がれているのだ。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

ドンキーコング バナンザ

評価 4.63

評価 4.63任天堂 【特典付】【Switch2】ドンキーコング バナンザ [BEE-P-AAACA NSW2 ドンキ-コング バナンザ]

評価 5

評価 5ドンキーコング リターンズ HD

評価 4.67

評価 4.67ドンキーコング リターンズ HD 【Switch】 HAC-P-BDLWA

評価 4.47

評価 4.47【流通 限定商品】 レゴ スーパーマリオ マリオカート ドンキーコング と DKジャンボ 72033 【女の子 も 男の子 も 大人 も楽しめる お..

評価 4.8

評価 4.8任天堂 【Switch】ドンキーコング トロピカルフリーズ [HAC-P-AFWTA ドンキーコング トロピカルフリーズ]

評価 4.8

評価 4.8ドンキーコング バナンザ 【Switch2】 BEE-P-AAACA

任天堂 【Switch】ドンキーコング リターンズ HD [HAC-P-BDLWA NSW ドンキ-コング リタ-ンズ HD]

評価 4.83

評価 4.83

![任天堂 【特典付】【Switch2】ドンキーコング バナンザ [BEE-P-AAACA NSW2 ドンキ-コング バナンザ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0495/4902370553413.jpg?_ex=128x128)

![任天堂 【Switch】ドンキーコング トロピカルフリーズ [HAC-P-AFWTA ドンキーコング トロピカルフリーズ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0748/4902370539370.jpg?_ex=128x128)

![任天堂 【Switch】ドンキーコング リターンズ HD [HAC-P-BDLWA NSW ドンキ-コング リタ-ンズ HD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0376/4902370552492.jpg?_ex=128x128)