ファミコン ハイパーオリンピック 専用コントローラー必要 (ソフトのみ) FC【中古】

評価 3

評価 3【発売】:コナミ

【開発】:コナミ

【発売日】:1985年6月21日

【ジャンル】:スポーツゲーム

■ 概要

● ファミコン初期を代表するスポーツゲームの登場

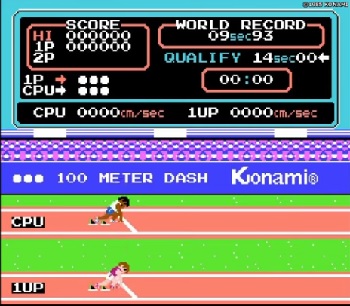

1985年6月21日、コナミはファミリーコンピュータ用ソフト『ハイパーオリンピック』を発売した。本作は、1983年にアーケードで登場した同名タイトルをもとに開発された家庭用移植版であり、ファミコン黎明期のスポーツゲームとして強いインパクトを放った作品である。プレイヤーはオリンピック競技を模した4種目――100メートル走、走り幅跳び、110メートルハードル、やり投げ――に挑戦し、記録更新を目指す。特徴的なのは、通常のコントローラーではなく、専用の「ハイパーショット」と呼ばれる入力デバイスを使用する点にある。 この専用コントローラは、2つの大きなボタンを交互に連打してキャラクターを走らせる構造で、物理的にリズム感と瞬発力を競うプレイスタイルが魅力だった。当時のファミコン世代にとって、指先の限界に挑む“連打ゲー”の原点として記憶される作品である。

● アーケード版からの移植と変更点

アーケード版『ハイパーオリンピック』は世界的なヒットを記録し、特にオリンピックを題材にした競技性とシンプルな操作が人気を博した。ファミコン版はそのエッセンスを家庭で楽しめるよう再構築したものであるが、ハードウェアの制約上、全競技を収録することはできず、4種目に絞り込まれている。 また、アーケード版では左右のボタンを交互に叩いて走るスタイルだったが、ファミコン版では「RUN」ボタン1つに集約された。ただしボタン自体が大型で、端の方でも感応するよう設計されており、両手での連打操作を想定した作りになっていた。これにより、家庭でもアーケードさながらの白熱した競技感を再現することができた。

● 専用コントローラ「ハイパーショット」とは

ファミコン版『ハイパーオリンピック』最大の特徴といえば、やはり専用コントローラ「ハイパーショット」である。これは当時としては極めてユニークな入力デバイスで、ゲームソフトと同梱されて販売された。 本体には「RUN」ボタンと「JUMP」ボタンが備わり、RUNを連打することで走るスピードを上げ、JUMPでタイミングを合わせて跳躍や投擲を行う。連射速度が記録に直結する仕様のため、いかに素早く、正確に、長時間連打できるかが勝負の鍵となった。特に兄弟や友人同士でスコアを競うときは、指がしびれるほどの激戦が繰り広げられたというエピソードも多い。 この体感型の操作性は、後のコナミ作品『ハイパースポーツ』『ハイパーショット2』へと発展し、スポーツゲームの一つの潮流を生み出した。

● 「殿様版」と呼ばれる特別バージョンの存在

1985年9月、TBSの国民的バラエティ番組『8時だョ!全員集合』において、「殿様版」と呼ばれる特別仕様の『ハイパーオリンピック』が登場した。このバージョンは、番組内の人気コント「志村の殿様」にちなんだ特別版で、1Pキャラクターが“バカ殿”姿のキャラクターに差し替えられている。 この「殿様版」は当初、番組内のプレゼントとして用意された非売品であったが、放送後の反響が大きく、後に数量限定で一般販売が行われた。パッケージには「限定版!」と記された殿様のシールが貼られており、当時のファンにとってはまさに“幻の逸品”であった。ゲーム内容自体は通常版とほぼ同一だが、4種目の中から自由に競技を選べるなど、細かな仕様変更も施されている。

● 4つの競技内容と演出

本作に収録された4種目は、いずれも直感的な操作と記録の向上を楽しめる構成となっている。 100メートル走では、連打速度がそのまま選手のスピードに反映され、0.01秒単位で記録を争う。走り幅跳びでは助走のスピードとジャンプ角度の精密なタイミングが要求され、110メートルハードルではハードルを避けつつスピードを維持する緊張感が味わえる。そしてやり投げでは、助走の勢いと角度設定の組み合わせが距離を大きく左右する。 アーケード版と比較すると演出は簡略化されているが、ファミコン特有の軽快な効果音とシンプルなBGMが競技の緊張感を支えている。また、走り幅跳びで特定の距離(例:10.00m、9.99mなど)を記録すると、隠し要素としてモグラが登場しボーナス点を得られるなど、遊び心も随所に盛り込まれている。

● ファミコンならではの制約と創意

当時のファミリーコンピュータは、処理能力やメモリ容量が限られており、アーケード版の派手な演出をそのまま移植することは不可能だった。そのため、開発陣はアニメーションを最小限に抑えつつ、操作レスポンスやテンポを最優先に調整した。 例えば、110メートルハードルの転倒表現は、アーケードでは段階的に倒れるアニメーションだったが、ファミコンでは“即座に転倒して停止”という極端な動きに簡略化されている。しかしこの仕様は逆にテンポの良さを生み、ファミコン版独自のスピード感として評価された。 また、音声合成などはカットされているが、BGMや効果音は独自のアレンジが施され、家庭でのプレイ環境に合わせた工夫が光る。

● 当時の反響と社会的背景

1980年代半ば、日本では家庭用ゲームが急速に普及し、ファミコンが“国民機”として定着していた。『ハイパーオリンピック』はその波の中で登場し、体感的な操作を家庭で楽しめるという点で非常に新鮮な存在だった。 特に「連射文化」を定着させた点は特筆に値する。プレイヤーたちは自作の連打補助装置を考案したり、物理的なテクニックを競い合ったりと、ゲーム外での“遊び方の拡張”が生まれた。 さらに、バラエティ番組とのコラボレーションによってゲームが社会現象化したことも、当時としては珍しかった。志村けんの“殿様”キャラがゲームに登場したことで、テレビとゲームの融合が初期の形で実現した例として記録されている。

● シリーズへの発展と遺産

『ハイパーオリンピック』の成功は、コナミのスポーツゲーム路線を確立する契機となった。続編『ハイパースポーツ』『ハイパーオリンピック イン アトランタ』など、多くのシリーズ作品がその後登場し、90年代以降も形を変えて受け継がれていく。 特に“連射=コナミ”というイメージを作り上げた本作は、後の『ツインビー』や『グラディウス』といったアクション・シューティング作品にも影響を与えた。つまり、『ハイパーオリンピック』は単なるスポーツゲームにとどまらず、プレイヤーの身体性と反射神経を中心に据えた“体感型ゲーム”の原点として、ファミコン史の中でも重要な位置を占めているのである。

● まとめ ― シンプルゆえに燃える競技精神

『ハイパーオリンピック』は、今の目で見れば極めてシンプルな構成ながら、当時のプレイヤーにとってはまさに“手に汗握るスポーツ”そのものだった。ハードウェアの限界を逆手に取ったテンポの良いゲームデザイン、専用コントローラによる体感操作、そして殿様版に象徴される時代との結びつき。そのすべてが1980年代半ばの空気を凝縮しており、今なお語り継がれる理由である。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● シンプルながらも極限の緊張感を味わえるゲーム性

『ハイパーオリンピック』の魅力を語るうえで最初に挙げられるのは、誰でも理解できるほど単純なルールと、プレイするたびに感じる極限の緊張感である。競技内容は、走る・跳ぶ・投げる――それだけ。しかし、わずか数十秒の競技の中に、集中力・反射神経・リズム感のすべてが試される構造になっている。 100メートル走では「あと一拍のタイミングを外せば記録が落ちる」という緊迫感が支配し、走り幅跳びでは助走からジャンプ角度までの流れが一瞬の判断に委ねられる。110メートルハードルでは、スピード維持と障害物回避を両立する難しさに手に汗握り、やり投げでは放物線の美しさを求めて角度と力の調整を何度も試みたくなる。 プレイヤーの“指先の努力”がそのまま記録に反映される体験は、コントローラ越しにスポーツの緊張感を直に味わうという、新しい遊びの形を生み出していた。

● ハイパーショットが生み出した「体感型ゲーム」の興奮

本作の専用コントローラ「ハイパーショット」は、まさに家庭用ゲームにおける“体感”の原点とも言える存在だった。従来のコントローラではボタンを押すだけの単調な操作だったが、ハイパーショットでは物理的に手を動かし、両腕の筋肉を使ってプレイする。 その感覚はまさにスポーツそのもので、単なる反射神経のゲームではなく、“体力”が勝負を左右するフィジカルな体験だった。 特に友人や兄弟と並んでプレイする際は、連打の音と息づかいが部屋に響き渡り、まるで本物の競技会場のような熱気に包まれた。プレイ後に指先が赤くなったり、手首が痛くなったりすることすら“努力の証”として誇らしく感じられたプレイヤーも少なくないだろう。 この「身体で遊ぶ」感覚は後の『ファミリートレーナー』シリーズや『Dance Dance Revolution』などにも受け継がれる、コナミ独自の“体感型エンターテインメント”の原点といえる。

● 家庭でアーケードの熱気を再現した再構成の妙

アーケード版『ハイパーオリンピック』は、ゲーセンの連打マシーンとして爆発的な人気を博したが、ファミコン版ではその熱狂を家庭で再現することに重点が置かれていた。ハード性能の制約から演出や音声こそ控えめだが、ゲームテンポの設計やレスポンスのチューニングが秀逸で、短時間で熱中できる中毒性を維持している。 また、ファミコン特有のドット表現がプレイヤーの想像力を刺激し、選手が画面上を駆け抜ける姿に“自分が走っている”感覚を投影できた点も大きい。アーケードから家庭へ――当時としては難しい橋渡しを見事に成し遂げた一本であった。

● 連射文化を生んだ原点的存在

『ハイパーオリンピック』が後世に残した最大の文化的遺産の一つは、“連射文化”の確立だ。プレイヤーたちはより速く連打するために、自作の連射補助器を工夫したり、指の使い方を研究したりと、もはやスポーツのような探求を始めた。 中には鉛筆や消しゴム、金属棒を使ってボタンを叩く“裏技”を編み出す者も現れた。これらはやがて「連射王」や「連打名人」といった称号を生み、のちのハドソン主催「全国キャラバン」などにも影響を与えたとされている。 このように、『ハイパーオリンピック』は単なるゲームを超え、プレイヤー同士が“肉体を使って記録を競う”という新しい文化を形づくった存在だった。

● 限定版「殿様版」がもたらしたテレビとの融合

バラエティ番組『8時だョ!全員集合』で放送された「殿様版」は、テレビとゲームの垣根を超えた最初期のコラボレーション事例としても注目される。 志村けんが演じる“バカ殿様”がゲームに登場するという演出は、当時の子供たちにとって衝撃的だった。番組視聴者がそのままゲームファンになり、翌日には友人同士で「殿様を使った!」と盛り上がる――そんな現象が全国各地で起こったのである。 これによって、『ハイパーオリンピック』は単なるスポーツゲームを超え、テレビ文化の一部として定着した。ゲームが娯楽の中心に躍り出た象徴的な瞬間だったといえる。

● 記録更新の快感と成長の実感

本作はスコアや時間といった“数値の成長”が明確に表示されるため、プレイヤーは前回の自分を超える喜びを強く感じられる構造になっている。 100メートルで0.01秒縮める、やり投げで1メートル遠くに飛ばす――そのわずかな差に全身の神経を集中させ、成功した瞬間の達成感は非常に大きい。 この“成長の実感”こそが、『ハイパーオリンピック』を単なる反射ゲーム以上の作品に押し上げた理由であり、のちのスポーツ系ゲームが目指す原点となった。

● 2人プレイで盛り上がる競争のドラマ

『ハイパーオリンピック』は1人でも楽しめるが、真価を発揮するのは2人プレイ時である。互いに肩を並べて連打を競う緊張感、勝敗が0.01秒で決まる劇的な展開、歓声と笑い声が交錯する熱気――それらがこのゲームの代名詞となった。 勝った側は誇らしく、負けた側はリベンジを誓う。家庭の中で小さなオリンピックが開かれるような体験は、ファミコン時代ならではのコミュニケーションツールとしても機能していた。 こうした「共有の熱狂」を作り出す力こそが、本作を時代を超えて愛される所以だといえる。

● 限界を超える“人間離れ”した記録の魅力

ファミコン版では、システム上の仕様により選手の能力が限界を超えることがあり、連打速度次第では100メートル走を7秒台で走破する、やり投げで110メートル超えを記録するなど、人間では不可能な記録を叩き出すことができた。 この“超人的プレイ”がまたプレイヤーたちの闘争心を刺激し、「自分こそが最速だ」という誇りをかけた競争が続いた。ゲームセンターでのハイスコア競争が家庭に持ち込まれ、全国規模でのスコア競争が口コミ的に広がっていったのも、この作品があったからこそだ。

● コナミらしい演出と効果音のセンス

コナミのゲームらしく、BGMや効果音にも独特のセンスが光る。スタートの合図、メダル獲得時のファンファーレ、失敗時の軽妙な音――どれも短いながら記憶に残る。 特に記録更新の瞬間に流れるファンファーレは、シンプルでありながら“勝利の喜び”を見事に表現している。この音を聞くために何度も挑戦を繰り返したというプレイヤーも多い。音で感情を引き上げる職人技が、コナミの初期作品に共通する魅力だ。

● “時代の象徴”としての価値

『ハイパーオリンピック』は、単なるスポーツゲームではなく、1980年代日本のゲーム文化そのものを象徴する存在である。 当時、家庭用ゲームはまだ「遊び」と「スポーツ」の境界を模索していた時代。そんな中で“体を使う遊び”を家庭に持ち込み、誰もが平等に挑める競技の形を提示した本作は、まさに「遊びの民主化」を体現していた。 その精神は今でも、eスポーツや体感型アーケードに脈々と息づいている。

■■■■ ゲームの攻略など

● 攻略の基本 ― 勝敗を分けるのは「リズム」と「集中力」

『ハイパーオリンピック』を攻略する上で最も重要な要素は、単純な“速さ”よりも“リズム”である。RUNボタンをただ無秩序に叩いても、一定のスピードに達すると伸びが鈍る。むしろ一定のテンポを保ち、安定した連打を継続できるかどうかが記録に直結する。 初心者が陥りやすいのは、全力で叩きすぎて後半に手が止まってしまうパターンだ。100メートル走やハードルのような種目では、序盤から全力ではなく、助走のリズムを掴んだ上で徐々にスピードを上げるのがコツとなる。 さらに、ハイパーショットのRUNボタンは非常に感度が高いため、ボタンを“押し切る”のではなく、“弾くように”指を動かすのが理想的。押して離す動作のスピードを意識すれば、指の疲労を軽減しつつ、連射効率を向上させることができる。

● 100メートル走 ― 序盤で勝負を決めるスタートテクニック

最初の競技「100メートル走」は、ゲーム全体の“ウォーミングアップ”でありながら、勝敗を左右する重要なステージだ。 スタート時のピストル音を聞いた瞬間にRUNボタンを叩き始めるのが基本だが、早押しするとフライングとなり失格になるため、0.1秒以内の反応速度が求められる。 安定したスタートを切るコツは、「ピストル音が鳴る直前の一瞬、息を止めて集中する」こと。聴覚ではなく“タイミングの予測”を体に染み込ませると、自然にスタートダッシュが決まりやすくなる。 中盤以降は力任せの連打よりも、手のバウンドを利用して軽く弾くリズムを維持するのがポイント。連射速度が一定以上になると、キャラクターが画面端を超えるような高速モーションで走る“超人モード”が発動することもある。

● 走り幅跳び ― 助走のリズムとジャンプ角度の黄金比

走り幅跳びは“リズム+タイミング”の融合が求められる競技だ。助走中は常に一定テンポでRUNボタンを連打し、ジャンプ板手前で正確にJUMPボタンを押す必要がある。 ジャンプの角度は35~40度前後が最も遠くまで飛ぶ理想的な設定とされており、これを再現するためには、ジャンプボタンを押してから離すまでの“押下時間”を意識するのがコツだ。押しすぎると角度が高くなりすぎ、早すぎると浅すぎて失速する。 また、記録が「8.88m」「9.99m」「10.00m」など、下3桁がゾロ目になった場合、画面下からモグラが現れてボーナス点を獲得できる隠し演出がある。精密な角度調整を楽しむ上級者にとって、この“ゾロ目ボーナス”を狙うプレイも一つの楽しみだ。

● 110メートルハードル ― 成功の鍵は“ジャンプの間隔感覚”

ハードル走は、スピードを維持しながら障害物を避けるバランス感覚が要求されるステージ。ジャンプのタイミングがわずかに遅れるとハードルに接触して転倒し、記録が大きく下がる。 攻略のポイントは、1つ目のハードルを飛び越えた瞬間に“リズム”を刻み、2つ目以降を一定のテンポで跳ぶこと。感覚的には「RUN RUN RUN JUMP RUN RUN RUN JUMP」と、7回押したら跳ぶリズムを身体で覚えると安定する。 ファミコン版ではハードルの当たり判定が広いため、余裕をもって早めにジャンプする方が安全。さらに、着地直後の連打速度を一瞬でも落とすと減速するので、ジャンプ後すぐにRUNボタンを叩き始めることを意識する。 上級者の中には、一定のメトロノームのテンポ(BPM180前後)に合わせてリズムを保つ方法を採用していたプレイヤーも多く、音楽的な感覚で攻略するのも効果的である。

● やり投げ ― 放物線の頂点を狙え!角度の極意

最後の種目である“やり投げ”は、距離計算と角度調整の両立が求められる最も戦略的な競技。助走中はRUNボタンを連打しながらスピードを上げ、JUMPボタンで投擲角度を決定する。理想の角度は40~45度前後だが、連打スピードが速いほど理想値もわずかに下がる傾向があるため、自分の連射速度に応じて微調整が必要だ。 角度が高すぎるとやりが画面外に飛び、一定確率で“UFO”が出現する隠し演出が見られる。アーケード版では宇宙人だったが、ファミコン版ではUFOに変更されており、ファンの間では「地球外記録」として語り草になっている。 精密なコントロールを要するが、角度の操作を感覚で覚えれば、100メートル以上の“世界記録級”投擲も不可能ではない。

● ハイパーショット連射テクニックの極意

ハイパーショットはその構造上、普通に押しても限界がある。上級者たちは様々な“連射法”を生み出していた。 代表的なのが「二本指法」。左右の人差し指を交互に使うことで、片手よりも倍の速度を実現する。また、手首を固定し、腕全体を振動させる“反動法”も効果的。机にハイパーショットを固定し、手のひらで叩くスタイルを取るプレイヤーも多かった。 さらに一部では、鉛筆やプラスチック棒を滑らせて連打する“鉛筆連射”も流行したが、これはボタンを破損する危険が高く、当時の子供たちの間で「禁止技」として知られていた。 それでも、いかに速く連射するかという探求心が、のちに「連射測定器」や「連打大会」を生み出す原動力となったのは確かである。

● スコア稼ぎとループ攻略

4種目を終えると1周クリアとなり、次の周回に進む。周回ごとに記録のハードルが上がるため、各競技で安定したスコアを出せるようにすることが重要だ。 また、特定条件下で“ボーナス得点”を得られる隠し演出があり、例えばやり投げのUFO出現や、幅跳びのモグラ登場などを狙って繰り返すことで、効率よくスコアを伸ばすことができる。 ファミコン版では、最高記録は1位のみが保存される仕様のため、自分の限界を更新する“自己ベストチャレンジ”こそが真の目的となる。ゲームの寿命を延ばす仕組みとしても秀逸だ。

● 隠し要素・裏技いろいろ

・【モグラ登場条件】 走り幅跳びで下3桁がゾロ目の記録を出すと、モグラが顔を出してボーナス得点。 ・【UFO出現条件】 やり投げで画面外に投げた際、一定確率でUFOが出現。 ・【スピード維持バグ】 ハードル直後の着地で特定のフレームに連打を重ねると、一瞬“加速状態”を維持できる。 ・【殿様版限定の競技選択】 限定版ではプレイ順を自由に選べるため、苦手種目を後回しにできる。特に“やり投げ”を最初に選ぶと効率よくスコア稼ぎが可能。

● 高得点を狙うための戦略的アプローチ

記録を伸ばすコツは、各競技に一貫した“リズムのテンプレート”を持つことだ。 100m走:序盤3秒は助走リズム→中盤で全力連打。 幅跳び:助走のテンポを一定に保ち、板手前で深呼吸→理想角度でジャンプ。 ハードル:スタート後は5つ目の障害物まで“音楽的テンポ”で。 やり投げ:助走中はリズム維持→角度入力に集中し、40~42度を目指す。 この一連の流れを身体で覚えれば、すべての競技を平均的に高得点でまとめることができる。

● 上級者への挑戦 ― 5周目以降の戦い

モードB(殿様版では選択可能)では、初期から高難易度設定でスタートすることができる。周回を重ねるごとにタイム基準が厳しくなり、反射だけでは対応できない“継続力”が試される。 上級者の間では「5周目をクリアできれば真のハイパー選手」と呼ばれ、連射スピードだけでなく精神力や集中力の持続が問われる。 単調なループでありながら、徐々にタイムを詰める心理的プレッシャーは、まさにリアル競技のような緊張感を生み出していた。

● 総括 ― 技術と根性が試される純粋な勝負

『ハイパーオリンピック』の攻略は、複雑なシステム理解ではなく、人間の“努力”と“集中”そのものに依存している。ボタン連打の速度、リズム感、タイミング感覚――それらを磨くことが攻略そのものであり、上達する過程そのものが楽しい。 指の痛みすら達成感に変わる、そんな原始的で熱い体験こそがこのゲーム最大の攻略法と言えるだろう。

■■■■ 感想や評判

● 発売当時の反響 ― 連射と笑いが同居する熱狂

1985年当時、『ハイパーオリンピック』が登場した瞬間、ファミコンファンの間では大きな話題となった。 それまでの家庭用ゲームといえば、十字キーで操作するシューティングやアクションが主流だった中、専用コントローラ「ハイパーショット」で“体全体を使う”という発想が斬新だった。 雑誌『ファミコン通信』や『マイコンBASICマガジン』では発売直後から特集記事が組まれ、「手が痛くなるゲーム」「汗をかくゲーム」としてユーモラスに紹介された。 子どもたちの間でも、「あのゲームをやると指が鍛えられる」「部活のように疲れる」といった感想が飛び交い、家庭のリビングがまるで体育館のような熱気に包まれる――そんな光景が全国で広がっていった。 それは単なる遊びではなく、ファミコンが“体験”として家庭の中に根づいた瞬間でもあった。

● 子どもたちの声 ― 「努力すれば強くなる」体験

多くのプレイヤーが口を揃えて語るのは、「練習すればするほど上達する感覚があった」という点だ。 単なる運ではなく、指の速さ、リズム、呼吸――それらがプレイヤー自身の努力によって向上し、目に見えて記録に反映される。 現代のように攻略情報やチートが簡単に手に入る時代ではなかったため、友達と記録を比べ合い、「今日は9.90秒切った!」「モグラが出た!」と一喜一憂する文化が生まれた。 ゲームを通じて“自分を鍛える”感覚を覚えた世代にとって、『ハイパーオリンピック』はただのソフトではなく、「努力の象徴」だったとも言える。 一方で、「兄の方が速くて悔しい」「指が痛くて学校で鉛筆が握れなくなった」という声もあり、笑いと涙が混じる思い出として語られることも多い。

● メディアの評価 ― 体感型ゲームのパイオニアとして

当時のゲーム雑誌やテレビ番組の評価も総じて高かった。 「新しい操作感覚を家庭にもたらした意欲作」「アーケードの熱気をそのまま再現」といったレビューが相次ぎ、特に“専用コントローラ同梱”という点は画期的とされた。 一方で、アーケード版に比べて競技数が少ないことや、表彰式などの演出が省略されている点については「少し寂しい」という指摘も見られた。 しかし、それでも「プレイヤーの情熱で補って余りある作品」として高く評価され、当時の平均スコアは80点台後半から90点台前半を記録している。 評論家たちは「ファミコンという限られた性能の中で、身体性を持ち込んだ功績」を特に称賛しており、後の『ファミリートレーナー』『Wii Fit』などに続く体感ゲームの源流として位置づけられた。

● バカ殿様版の登場がもたらした社会的ブーム

特別版「殿様版」の存在は、当時の子どもたちにとって夢のようなニュースだった。 『8時だョ!全員集合』の人気絶頂期、志村けん演じる殿様がゲームの主人公になるというアイデアは、テレビとゲームの垣根を一気に取り払った。 放送翌日には玩具店に問い合わせが殺到し、一般販売が決定。発売された限定版は瞬く間に完売した。 プレイヤーの多くが「殿様のグラフィックに笑いながら真剣に連打する」というギャップを楽しみ、「家族全員で笑って遊べるゲーム」としての評判が定着した。 こうした現象は、後の『桃太郎電鉄』シリーズなどに見られる“笑いと競技の融合”の先駆けともなり、コナミの柔軟なエンタメ発想を示す象徴的な一幕だった。

● 学校・地域コミュニティでの広がり

『ハイパーオリンピック』は家庭内だけでなく、学校や地域でもちょっとした大会が開かれるほどの人気を誇った。 クラスで誰が一番速いかを競う「連打王決定戦」や、商店街のファミコン大会などが全国各地で開催され、社会的ムーブメントにまで発展した。 特に駄菓子屋の軒先に設置されたアーケード版とファミコン版を交互にプレイする“二刀流プレイヤー”が登場し、記録を紙に書き残して競う姿も見られた。 こうした現象は、単なる家庭用ゲームの枠を超え、「地域で共有される遊び」として機能していたことを物語っている。

● 当時の親世代の評価 ― 「見て楽しい」「子どもが夢中になる」

当時の親世代からも、『ハイパーオリンピック』は比較的好意的に受け入れられていた。 理由は明快で、暴力的な表現がなく、ルールもオリンピック競技を模していたため“健全な遊び”と認識されたからだ。 「勉強の合間にやるならいい」「これなら親子で遊べる」といった感想も多く、実際に親子で連打勝負をする家庭も少なくなかった。 親が子どもに“連射負け”して本気になり、再戦を挑む――そんな微笑ましいエピソードも各地で語られた。 テレビのコントキャラ「殿様版」もあり、親世代にとっても馴染みやすかったことが大ヒットの一因でもあった。

● 現代のレトロゲームファンによる再評価

21世紀に入り、レトロゲームブームの中で『ハイパーオリンピック』は再び注目を浴びている。 YouTubeやSNSでは、実機プレイ動画や“指サポート連射法”などが紹介され、若い世代のゲーマーが挑戦する姿も見られる。 特に「人力でどこまで速く叩けるか?」というテーマは現代でも挑戦心をかき立て、実況配信などで盛り上がりを見せている。 また、限定の殿様版カートリッジはコレクターズアイテムとして高額取引され、レトロゲームショップでは数万円台で扱われることもある。 ゲーム史を研究するファンの間では、「初の家庭用体感ゲームとしての文化的価値」を再評価する声が増えており、ファミコン黎明期の象徴として確固たる地位を築いている。

● 海外の受け止め方 ― “ボタンスポーツ”の先駆者

『ハイパーオリンピック』は海外では“Track & Field”として知られ、欧米圏でも人気を博した。 特にアメリカのゲーマーたちは、連打スピードを競う文化を“Button Mashing”と呼び、そこに“スポーツ的精神”を見出していた。 「汗をかくビデオゲーム」「最も人間的なeスポーツ」として紹介された事例もあり、当時の海外レビュー誌では「もっとも単純で、もっとも熱いゲーム」と評されている。 この“人間の限界を指で測る”という発想は、後のパーティーゲーム文化にも影響を与え、国境を越えた評価へとつながった。

● 批判的な意見 ― 単調さと疲労感

もちろん、全員が手放しで称賛したわけではない。 一部のプレイヤーや評論家は「種目が少なく、プレイ感が似ている」「すぐに指が疲れる」といった不満を挙げていた。 特にハードルや走り幅跳びなど似たテンポの競技が続く点に物足りなさを感じる人も多く、「もう少し変化がほしい」という声は当時から存在した。 それでも、単調さを超えて“やり込み要素”として楽しむプレイヤーが多く、「単調ゆえに夢中になれる」という逆説的な魅力も語られている。

● 総評 ― 記憶に残る“人間味のあるゲーム”

最終的に、『ハイパーオリンピック』は「汗と笑いが交差するファミコン文化の象徴」として多くの人の記憶に刻まれた。 子どもたちの指先に残る痛み、親子で交わした笑い声、テレビとゲームが繋がった驚き――そのどれもが1980年代の明るい空気を象徴している。 現代のプレイヤーが改めてこの作品に触れると、そこに“原始的な楽しさ”が確かに存在することに気づく。 それは派手なグラフィックや複雑なストーリーではなく、人間の身体と感情がそのまま表現された“生の遊び”だった。 『ハイパーオリンピック』は、今なお「ゲームは努力と笑顔でできている」というメッセージを伝え続けている。

■■■■ 良かったところ

● 手軽で熱い――「単純なのにやめられない」究極の設計

『ハイパーオリンピック』最大の長所は、その“シンプルさ”にある。 操作は基本的に「走るボタンを連打して、タイミングを見てジャンプする」――ただそれだけ。 しかし、単純だからこそ誰でも理解でき、プレイを始めた瞬間から熱中できる。友達の家で初めて触った子どもでも数秒でルールを覚え、気づけば真剣勝負になっている。 この「理解がいらない直感操作」こそ、ファミコン初期のゲームが最も大切にしていた要素だ。 また、連打による加速感や、角度調整で距離が変わる感覚など、“努力すれば上達する”構造がプレイヤーの挑戦心をかき立てる。 誰にでも門戸を開きながら、やり込むほど深みが増す――このバランスの妙が『ハイパーオリンピック』を傑作たらしめた理由である。

● ハイパーショットの存在感 ― 家庭で体感ゲームを実現

専用コントローラ「ハイパーショット」は、当時のゲーム周辺機器の中でも革新的だった。 ボタンの感度、押し心地、連打のリズム――すべてがゲーム性と直結しており、“機械を叩く”という行為にリアルなフィードバックを与えてくれる。 一般的なファミコンパッドの操作が“脳で遊ぶ”感覚だったのに対し、ハイパーショットは“体で遊ぶ”感覚をプレイヤーに与えた。 この物理的操作感は他のどんなゲームにもなかった体験で、後の「体感型ゲーム」「モーションゲーム」の先駆けと呼ぶにふさわしい。 加えて、シンプルながら頑丈な設計で、子どもたちが何度も叩いても壊れにくく、家庭での激戦にも耐えうる品質を誇った。 “ゲームをするだけで腕が鍛えられる”――そんな笑い話すら生まれるほど、ハイパーショットは強烈な印象を残したのである。

● 操作のフィードバックが快感につながるデザイン

本作の良さは、動作が「原因」と「結果」として即座に画面に反映される点にある。 連打が速ければ速いほど選手が前進し、タイミングが合えばジャンプや投擲が美しく決まる。 このダイレクトな反応は、ファミコンの限られた性能を最大限に活かした設計であり、まさに“気持ちいい操作感”の原点といえる。 特に、ジャンプの瞬間ややり投げの飛翔の軌跡は、プレイヤーの努力が数字として返ってくる快感を倍増させた。 現代のアクションゲームが大切にしている「手応えのある操作感」は、すでにこの1985年作品の中で完成されていたといっても過言ではない。

● 対戦の盛り上がり ― 家族・友人を巻き込む熱狂

『ハイパーオリンピック』は、1人プレイでも面白いが、真価を発揮するのは2人対戦時だ。 特に兄弟や友達と並んでハイパーショットを叩き合う時間は、ゲーム以上のドラマを生んだ。 「あと0.01秒!」「もう一回!」――そんな言葉が飛び交い、勝敗よりも笑顔が絶えない。 家庭の中で自然とコミュニケーションが生まれ、親子で遊べるタイトルとしても人気を博した。 この“人と人をつなぐゲーム”という性質は、後の『マリオパーティ』や『ボンバーマン』など、パーティー系ゲームの礎を築いたと言える。 1980年代半ばという時代背景を考えれば、このような「家族で笑い合える電子玩具」は非常に貴重だった。

● 殿様版の存在が示した柔軟な遊び心

『8時だョ!全員集合』とのコラボで生まれた「殿様版」は、コナミの遊び心と企画力を象徴する出来事だった。 ゲームの主人公を殿様に置き換えるという発想自体がユーモラスで、真剣勝負の中に笑いを取り込むバランスが絶妙だった。 グラフィックの変更だけでなく、自由に競技を選べるようになった点も、プレイヤーへの細やかな配慮が感じられる。 特に“バカ殿様”の滑稽な走り方に笑いながら連打を続けるという体験は、子どもたちにとって忘れられない思い出となった。 この柔軟なエンターテインメント性が、後のコナミ作品にも受け継がれていく。

● 連射文化を定着させたパイオニア

『ハイパーオリンピック』は、プレイヤーの“連射技術”を競う文化を確立した作品でもある。 「いかに速く叩けるか」という単純なテーマが全国的な競争を生み、友達同士で連射測定をしたり、道具を工夫したりするムーブメントを起こした。 のちに『スターソルジャー』などで開催されたハドソンの全国キャラバンにも、この“連射の美学”が受け継がれていく。 つまりこの作品は、単にスポーツを題材にしたゲームではなく、“人間の限界への挑戦”をテーマにした最初のタイトルだったとも言える。 ファミコン文化において「連射=努力=ロマン」という概念を定着させた功績は計り知れない。

● ファミコン黎明期の中で際立つ完成度

1985年といえば、ファミコン市場が急拡大し、さまざまな実験的タイトルが登場していた時期だ。 その中で『ハイパーオリンピック』は、シンプルながら完成度の高いプログラム設計と、明快なゲームデザインで一線を画していた。 処理落ちが少なく、動作が軽快。入力の遅延もほぼ感じられず、当時のハードウェアでは驚異的なレスポンスを実現していた。 さらにグラフィックも見やすく、背景の色使いに爽やかな青と緑を多用することで“スポーツ感”を演出していた。 単調になりがちな競技ゲームを、飽きさせずテンポよく進行させる演出の工夫――これも当時のコナミ開発陣の職人技といえる。

● ゲーム音楽・効果音の心地よさ

本作のBGMと効果音も評価が高い。 特に100メートル走のスタート音や、記録更新時のファンファーレは耳に残る名フレーズとして語り継がれている。 単調になりがちな競技中の音を極力減らし、スタートや結果発表で効果音を強調する構成により、プレイヤーの集中を妨げない巧みな音設計となっている。 この“音の間”の使い方は、のちの『グラディウス』などでも見られるコナミ流の演出哲学であり、無音すらゲームの一部として活用する高度なデザイン感覚があった。

● コナミブランドの信頼感

『ハイパーオリンピック』の成功は、コナミが“品質の高い開発会社”として家庭用市場での地位を確立するきっかけにもなった。 当時、アーケードで培ったノウハウを家庭向けに落とし込む手腕は群を抜いており、移植の完成度・プレイフィールの再現度ともに高い評価を受けた。 「コナミが作れば間違いない」という信頼は、この作品によって形成されたと言ってもいい。 この信頼は、のちの『ツインビー』や『悪魔城ドラキュラ』『魂斗羅』などの成功へとつながっていく。

● 現代にも通じる“原始的な面白さ”

2020年代の今プレイしても、『ハイパーオリンピック』の面白さはまったく色褪せていない。 ボタンを叩くだけという行為が、こんなにも熱中を生むのか――そのシンプルな構造は、スマートフォンゲームやインディー作品の“原点”にも通じている。 ゲームデザインにおいて「遊びとは何か」を問い直す教材としても評価が高く、教育分野や展示会で取り上げられることもある。 派手な演出よりも“人間の感覚”に焦点を当てたゲーム――それが本作の不朽の魅力である。

● 総評 ― 楽しさの原型がここにある

『ハイパーオリンピック』の良かったところを総合すれば、「人間の本能的な楽しさ」をそのまま形にした点に尽きる。 誰でもすぐ理解でき、汗をかき、笑い、悔しがる。 そこには複雑なルールも、派手な演出も必要なかった。 ただ自分の限界に挑み、友人と競い、結果に一喜一憂する――それが人間の根源的な遊びであり、本作はそれを純粋な形で再現している。 だからこそ、40年近く経った今でも語り継がれ、プレイヤーたちの指先に“熱”の記憶を残しているのだ。

■■■■ 悪かったところ

● 種目数の少なさ ― “物足りない”という声が続出

『ハイパーオリンピック』の一番の不満点として、多くのプレイヤーが口にしたのは“種目の少なさ”だった。 アーケード版には6種目(100メートル走、走り幅跳び、ハンマー投げ、110メートルハードル、やり投げ、走り高跳び)が収録されていたが、ファミコン版ではそのうち4種目のみ。 ハンマー投げや走り高跳びといった特徴的な競技が省かれたため、構成が似通った“走る・跳ぶ・投げる”の繰り返しになってしまった。 特に「走り幅跳び」と「やり投げ」は助走の操作が同じであり、プレイヤーによっては“同じことをしている感”が強かったという意見も多い。 もし当時の技術であと1~2種目追加されていれば、飽きにくい作品になったのではないかという声も少なくない。

● 競技の単調さとループ構造の限界

本作は、4種目をクリアすると再び1種目目に戻る“ループ制”を採用している。 しかし、このループが問題視されることもあった。特に長時間プレイすると「結局同じことの繰り返し」という印象が強まり、達成感を得にくいと感じるプレイヤーもいた。 2周目以降は記録条件が厳しくなるため、上級者にはやりがいがあるが、一般プレイヤーにとっては単調なサイクルが続くため、モチベーションを保ちづらかった。 また、ループを重ねても演出がほとんど変化しない点もマイナス要素で、「せめてエンディング画面やメダル授与式があれば達成感が違った」という意見が多かった。

● ハードウェア制約による演出の省略

アーケード版では競技の合間に観客席の歓声や選手の表彰シーンなどがあり、プレイヤーの努力を視覚的に称える演出が存在した。 しかし、ファミコン版ではメモリ容量や処理性能の制約から、そうした演出の多くが削除されている。 特に表彰台のデモが省略された点は、「頑張ったのに最後が味気ない」という印象を与えた。 また、音声チップの性能的にもアーケードのような歓声やアナウンスを再現できず、淡々と競技が進行するため、盛り上がりに欠ける場面があった。 当時の技術的限界とはいえ、演出面での“静けさ”が物足りなさにつながっている。

● ハイパーショットの操作負担と物理的疲労

最大の特徴でもあるハイパーショットは、同時に最大の問題点でもあった。 プレイヤーが全力で連打を続けるため、手首や指への負担が非常に大きく、長時間プレイは困難だった。 子どもたちの間では「10分遊んだら手が痛い」「連打しすぎて指の皮がむけた」という声も多く、物理的な疲労がそのままプレイ制限になった。 さらに、ボタンを叩きすぎることでコントローラ自体が壊れることもあり、ハイパーショットの故障報告は当時のファミコンショップでも頻発していた。 「ゲームより先にコントローラが負ける」と揶揄されるほどで、連打文化の代償とも言える問題だった。

● 単調な音楽と効果音のバリエーション不足

音楽や効果音に関しても、一部のプレイヤーから“淡白すぎる”との指摘があった。 スタート音、ジャンプ音、結果音――どれも簡素で、1時間以上プレイしていると耳が慣れてしまい、緊張感が薄れる。 アーケード版のような歓声や実況アナウンスが削除されていることもあり、音の面での高揚感はやや乏しい。 特に“記録更新時の演出”が単音ファンファーレに留まっていたため、「頑張ってもあっさり終わる」という印象を持つ人も多かった。 この音演出の地味さは、家庭向け移植の代償でもあり、限られたROM容量の中で優先順位を競技部分に割いた結果ともいえる。

● 操作判定の不正確さと転倒バグ

ファミコン版では、ハードル競技などで判定がややシビアすぎるという問題があった。 アーケード版では“軽く接触すれば減速、強く当たれば転倒”という段階的判定が存在したが、ファミコン版では接触即転倒に簡略化されており、少し触れただけでも完全に停止してしまう。 また、連打のタイミングによっては“ジャンプの直後に転倒モーションが重なる”という現象もあり、プレイヤーから「理不尽だ」との不満が出た。 こうした挙動の単純化は、ファミコン特有の処理簡略によるもので仕方ない部分もあるが、当時のユーザー体験としてはストレスを感じやすいポイントだった。

● 保存機能の弱さ ― 記録が一つしか残らない

ファミコン版では、世界記録として保存できるのは最高記録1件のみ。 アーケード版のようにランキング形式で3位まで残すことができないため、複数人で遊ぶ際には誰がどの記録を出したか分からなくなる。 また、名前入力機能も削除されているため、プレイヤーの功績が“匿名化”されてしまうのも寂しい要素だった。 この仕様は当時のメモリ容量の限界によるものだが、「兄弟で競った記録が上書きされてしまう」といった声が後を絶たなかった。

● 長期的なモチベーション維持の難しさ

初回プレイ時の盛り上がりは凄まじいものの、一定時間が経つと“達成後の虚脱感”を覚える人も多かった。 競技が4種目しかないため、1時間もあれば主要な記録を出し尽くしてしまい、リプレイ性が下がる。 周回を重ねても新しい要素やステージが増えないため、上達の達成感よりも“同じことの繰り返し”が前面に出てしまう傾向があった。 この点については、「続編『ハイパースポーツ』への繋ぎ役」としての立ち位置だったことを考えると、やや中途半端に感じられる部分でもある。

● 一部プレイヤー層には厳しい難易度

ファミコン初心者や小さな子どもにとっては、連打操作そのものがハードルとなった。 「手が小さくてボタンを押し切れない」「角度調整が間に合わない」など、身体的な要素で不利を感じるプレイヤーも多かった。 そのため、兄や友人など手の大きい年上が有利になる構造となり、“公平性の欠如”を指摘する声もあった。 これは当時の家庭用ゲームが“技術より体力”を試す傾向にあったことの象徴でもある。

● コントローラの汎用性の欠如

ハイパーショットは本作専用のため、他のゲームではほとんど使用できなかった。 つまり、本作を遊び終えるとそのコントローラの用途がなくなり、収納される運命を辿る。 そのため、「ゲームよりコントローラの方が高く感じる」「他でも使えるようにしてほしかった」という声も多かった。 ファミコン周辺機器ブームの中でも、ハイパーショットは“単発ヒット型”の象徴的存在となっている。

● 総評 ― 限界を超えた意欲作ゆえの粗さ

『ハイパーオリンピック』の悪かったところを一言でまとめるなら、“野心的すぎた作品”という点に尽きる。 アーケードの熱狂を家庭用に移植するという挑戦は素晴らしかったが、ファミコンの制約の中ではどうしても削ぎ落としが多く、全体的に簡略化された印象を与えた。 しかし、これらの欠点は同時に“時代の証明”でもある。 プレイヤーが痛みを伴いながらも夢中になり、ハードの限界を押し広げようとした――その過程こそがこのゲームの本質であり、短所ですら懐かしさとして愛されている。 『ハイパーオリンピック』は、完成度よりも“熱量”で評価されるべき作品だったのである。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● キャラクターの存在感 ― 無個性だからこそ生まれた想像力

『ハイパーオリンピック』は、ストーリーやセリフを持たない極めてシンプルなスポーツゲームである。 にもかかわらず、多くのプレイヤーが“自分のキャラクター”に感情移入していた。 それは、画面に映る選手の小さなドット絵が、プレイヤー自身の分身のように感じられたからだ。 白いユニフォームに金髪の選手(1P)と、褐色肌で黒いユニフォームの選手(2P)。 このわずかな違いに、当時の子どもたちは勝手に名前をつけたり、「俺は黒の方が速い」「白の方がフォームが綺麗」などと盛り上がった。 ファミコン黎明期のキャラクターとは、プレイヤーが“自分で作り上げる存在”であり、その想像の余地こそが最大の魅力だった。

● 1Pの白人選手 ― 正統派アスリートとしての象徴

1P側のキャラクターは、白いユニフォームを着た金髪の男性。どこかオリンピックの公式選手を思わせるデザインで、当時の少年たちにとっては“理想のスポーツマン像”だった。 アニメーションも滑らかで、スタート時の腕の振りや助走中の姿勢など、シンプルながらリアルさが感じられた。 彼には名前こそないが、プレイヤーの中では「ジョン」「マイク」「スティーブ」など、海外選手風の愛称が自然に定着していた。 無表情で黙々と走り続ける姿に、自分を重ね合わせるプレイヤーも多く、「負けても悔しそうな顔をしないのが格好いい」と評された。 まるで映画の主人公のように、静かに努力し、黙って結果で語るタイプ――それが1P選手の魅力である。

● 2Pの黒人選手 ― パワーとスピードの象徴

2P側の選手は、黒いユニフォームに褐色肌という対照的なデザイン。 このキャラクターは見た目からして“スピードとパワー”を感じさせ、1Pと異なるタイプのアスリートとして人気を博した。 兄弟や友人同士でプレイする際、「黒の方が速い」「白の方が安定してる」といった議論が繰り返され、まるでスポーツ選手を応援するような熱が生まれた。 また、2Pのスタート時の動作がわずかに力強く見えることもあり、「気合の入った走りをする」「ジャンプのフォームが美しい」と評されることもあった。 無機質なドットキャラでありながら、見る側の想像によって性格まで形成されていった――この“プレイヤーの心が作るキャラ性”こそが80年代ゲームの醍醐味である。

● “殿様版”の主役 ― 志村けんのバカ殿様がゲームの世界へ

1985年のTBS『8時だョ!全員集合』とのコラボで誕生した「殿様版」は、『ハイパーオリンピック』のキャラクター史において特別な存在だ。 この限定版では、1Pキャラクターがなんと“バカ殿様”に置き換えられている。 白塗りの顔、黒い髷、そして特徴的な表情――ファミコンの限られたドット数の中で、見事に志村けん演じる殿様の雰囲気が再現されていた。 ゲーム中、真剣な競技シーンで殿様が全力疾走する姿はシュールでありながら圧倒的なインパクトを放った。 当時の子どもたちはこの殿様版を見て爆笑し、家族でテレビとゲームの話題を共有する文化が生まれた。 また、殿様が競技をするという“ギャップの笑い”が、硬派なスポーツゲームに新たな楽しみを加えた点も高く評価された。

● バカ殿キャラの誕生がもたらした影響

この殿様キャラは、単なるおまけではなく、“テレビ文化とゲーム文化の融合”を象徴するキャラクターだった。 当時の子どもたちにとって、志村けんは国民的ヒーロー。 そんな存在が自分の家のテレビゲームに登場するという事実だけで、興奮と驚きが止まらなかった。 さらに、バカ殿様が競技中に転倒したり、やり投げでUFOを呼び出したりする様子は、まるでコントの延長のようであり、プレイヤーの笑いを誘った。 「笑いながら競技できるゲーム」としての革新性は、このキャラの存在によって完成したと言える。 のちに『バカ殿様』が単独番組としてシリーズ化されていく中で、この“殿様が走る”映像はファンの間で長く語り草となった。

● 名前のないキャラクターが残した印象

本作の選手たちは名前を持たない。にもかかわらず、彼らの姿は鮮烈に記憶に残っている。 それは、プレイヤー自身が彼らに意味を与え、物語を見出していたからだ。 ある者は1Pを「自分」とし、勝てば誇らしく、負ければ悔しい。 またある者は2Pを“永遠のライバル”と見なし、幾度も再戦を重ねた。 ドット絵という最小限の表現が、プレイヤーの想像を最大限に引き出す――この構造がファミコン文化の本質であり、キャラクター造形の原点である。 だからこそ『ハイパーオリンピック』の無名の選手たちは、名前がなくても“記憶に残るキャラクター”として語り継がれている。

● コミカルな瞬間 ― 転倒モーションとジャンプ失敗の味

このゲームの中で特に印象的なのが、失敗時のコミカルなモーションだ。 ハードルに足を引っかけて転倒した瞬間、キャラクターが勢いよく“バタッ”と倒れる。 やり投げで角度を間違えて槍が真上に飛び、自分の頭上に落ちてくる――そんなギャグのような展開もある。 これらの動きは、意図的かどうかは別としてどこか愛嬌があり、プレイヤーが「次は頑張ろう」と笑える作りになっている。 失敗すらもエンターテインメントとして成立させた演出の力こそ、当時のコナミ開発陣のセンスを物語っている。

● 殿様版以外にも語られた“幻の選手”たち

一部の雑誌やプレイヤーの間では、「殿様以外にも隠しキャラがいるのでは?」という都市伝説が広まった。 たとえば「一定スコアを超えると宇宙人が選手になる」「5周目以降でモグラがプレイヤーに変わる」など、根拠のない噂が飛び交った。 これは、当時の子どもたちの想像力がいかに豊かだったかを示すエピソードでもある。 実際にはそんな隠しキャラは存在しないが、“幻のキャラを探す”という楽しみ方ができたのも、本作の魅力の一部だった。 ファミコン時代のゲームは、プレイヤーの想像がコンテンツを拡張する――その代表例が『ハイパーオリンピック』だったのだ。

● ファミコン時代のキャラ文化への貢献

『ハイパーオリンピック』の選手たちは、今日のように台詞を持つ“キャラクター”ではなかった。 しかし、その存在は後のゲームデザインに影響を与えている。 たとえば『ファミスタ』シリーズの野球選手たちや、『エキサイトバイク』のライダーなど、“顔のない主人公”という発想はこの時代に確立されたものだ。 プレイヤーが感情を投影できる“空っぽの器”こそが良いキャラクターである――そう気づかせてくれたのが、この無名のアスリートたちだった。 そして、そこに殿様のような個性キャラが加わることで、ゲームは一気にエンターテインメントとしての幅を広げていく。

● 総評 ― 無言のヒーローと笑顔の殿様

『ハイパーオリンピック』のキャラクターたちは、言葉を発しない。だが、その沈黙の中に“努力と挑戦”の物語がある。 1Pの真面目な姿、2Pの力強いフォーム、殿様の笑える疾走――それぞれのキャラが異なる感情を引き出す。 派手な演出や深いストーリーがなくても、プレイヤーが感情移入し、心を動かされる。 それこそが1980年代ゲームの魔法であり、今なおこの作品が愛される理由である。 “キャラが語らずとも心が動く”――このシンプルな力が、『ハイパーオリンピック』最大の魅力なのだ。

[game-7]

■ 中古市場での現状

● 発売から40年近く経っても根強い人気

1985年6月21日に発売された『ハイパーオリンピック』は、ファミコンブームの真っ只中に登場したコナミの代表的スポーツゲームである。 それから約40年が経過した現在でも、このタイトルは中古市場で安定した需要を保っている。 特に「ハイパーショット同梱版」や「殿様版」といったバリエーションは、単なる中古ソフトの枠を超えて“昭和の文化遺産”として扱われているほどだ。 コナミのロゴや黄土色のパッケージを見るだけで懐かしさを感じる世代が多く、レトロゲームショップの棚では必ずといっていいほど目にする存在となっている。

● 通常版ソフトの価格帯(2025年時点)

ヤフオクやメルカリなど主要中古市場を調査すると、ファミコン通常版の『ハイパーオリンピック』はおおむね 2,000円前後 で取引されている。 箱・説明書付きの完品状態であれば 3,000円~3,800円 程度、箱に擦れや破れがある状態だと 1,500円~2,000円 が相場となっている。 裸カートリッジ(ソフト単体)のみであれば、安いときで 800円前後、状態の良いものでも 1,200円前後 が多い。 この価格帯はここ数年ほとんど変化がなく、ファミコンの中では比較的“安定銘柄”に分類される。 一方で、近年では動作確認済み・清掃済みの個体に対する信頼性が重視される傾向が強く、ショップでは同じ商品でも整備保証付きのものが500円以上高値で販売されるケースも多い。

● ハイパーショット同梱版の希少性と相場

『ハイパーショット』は本作専用のコントローラとして発売されたが、セット版として販売された「ハイパーオリンピック+ハイパーショット」パッケージは、今となっては非常に貴重である。 このセット版は当時の出荷数が限られており、完全な状態で現存するものはごくわずか。 箱付き・説明書付き・ショット本体動作確認済みの完品となると、2025年現在で 12,000円~18,000円 ほどで取引されることが多い。 特に、ショット本体のボタンが破損していないものや、コード部分に劣化が見られない個体はプレミア扱いとなる。 一方、ハイパーショット単品では5,000円前後が相場で、コントローラだけを集めるコレクターも存在する。

● “殿様版”のレア度と価格高騰

TBS『8時だョ!全員集合』で登場した“殿様版”(バカ殿様バージョン)は、ファミコン史上でも屈指のレアアイテムといえる。 この限定版は放送記念プレゼントとして配布されたものが中心で、後に少数だけ一般販売された。 そのため、流通量が非常に少なく、オークションでは出品自体が月に1~2件あるかどうかというレベルである。 2025年現在の相場は以下の通り: – 完品美品(箱・説明書・シール intact) … 約 50,000~70,000円 – 箱付き・説明書欠品 … 約 35,000~45,000円 – カートリッジのみ(殿様ラベル確認可) … 約 25,000円前後

この殿様版は、志村けんの人気とともに再評価が進み、2020年以降の価格上昇が顕著になっている。

特に志村けん氏の逝去(2020年)以降、追悼的な意味合いでコレクター需要が一気に高まった。

現在では、テレビ文化とゲーム文化が交わった象徴的アイテムとして、マニアの間で“ファミコン三大プレミア”の一つに数えられるほどだ。

● オンラインマーケット別の販売傾向

各プラットフォームごとに、販売傾向と価格差には明確な特徴がある。

ヤフオク!

出品数が最も多く、価格は幅広い。相場の中心は前述の通りだが、動作品保証付きの専門出品者による“整備済み品”は高値で落札されやすい。

コレクター間での取引も活発で、状態にこだわる層が多い。

メルカリ

取引スピードが速く、写真の美しさと説明の丁寧さで価格が変動する傾向がある。

箱あり状態では即売れしやすく、特に「ハイパーショット付属品あり」「動作確認済み」と書かれた出品は平均3,000円~3,200円で取引されることが多い。

Amazonマーケットプレイス

価格帯は全体的に高め。2,500円~4,000円台が多く、Amazon倉庫発送やプライム対応が付くことでさらに上乗せされる。

コンディション説明がやや抽象的なため、購入者は出品者評価を重視する傾向にある。

楽天市場・駿河屋

ショップ系が中心で、状態保証付き・清掃済みの個体が多い。

駿河屋では、状態A(良好)で約2,980円、状態Bで約2,200円が目安。

殿様版は取扱数が少なく、“在庫なし”表示が続くことが多い。

● 状態と付属品による価格差

ファミコンソフトの価値は、単なる動作可否だけでなく“見た目の保存状態”に大きく左右される。 特に外箱の角の潰れ、日焼け、ラベル剥がれ、説明書の欠損――これらが1つでもあると、価値は数千円単位で変動する。 また、帯や封入ハガキ、キャンペーン応募券など、当時の付属物が残っている場合はさらにプレミアが付く。 特に“殿様シール付きパッケージ”は極めて希少で、状態次第では10万円を超える落札例も確認されている。

● 海外市場とコレクター需要

近年は海外のレトロゲーマーやコナミファンの間でも人気が高まっている。 特に欧米圏では“Hyper Olympic”の名でアーケード版が知られており、ファミコン移植版は「Japanese exclusive」として珍重される。 eBayでは、箱付き品が 200~300ドル(約3~4万円) で取引されることもあり、海外需要が価格維持の一因となっている。 日本語パッケージの美しさや、殿様版の“文化的ユニークさ”がコレクター心をくすぐるようだ。

● 復刻・再販の影響

2018年の「ミニファミコンジャンプ版」や、2020年代のアーケードアーカイブスシリーズにより、『ハイパーオリンピック』を現行ハードでプレイできる機会が増えた。 この影響で、実機版の需要が一時的に落ち着くかと思われたが、結果は逆だった。 「やはり当時のハードで遊びたい」「ハイパーショットで連打したい」という“本物志向”のプレイヤーが再び中古市場に戻り、価格を底支えしたのである。 懐かしさを求めて再購入する中年層の需要も高く、近年のレトロゲームブームの波にしっかり乗っている。

● 保存の難しさと今後の課題

ファミコンソフトは経年劣化が進んでおり、ROM内部の接点汚れやメモリ不良による動作不良が増えている。 とくにハイパーショットのケーブル部分は経年で硬化しやすく、断線リスクが高い。 そのため、現存する“完全動作品”は今後ますます希少になると予想される。 保存用として真空パックや除湿ボックスで管理するコレクターも増えており、もはや“実用”ではなく“遺産”として扱われ始めている。

● 総評 ― 価値を超えて残る“文化的ゲーム”

『ハイパーオリンピック』の中古市場での存在感は、単なる金額では測れない。 それは「80年代の子どもたちが手の皮をむきながら熱中した記憶」を象徴するアイテムであり、懐かしさと笑い、そして汗のにおいが詰まった一本だ。 殿様版やハイパーショット版などの特別モデルはもちろん、通常版でさえ“あの頃”を呼び戻す力を持っている。 今もなお、コレクターたちの手によって大切に保管され、次世代に語り継がれている―― 『ハイパーオリンピック』は、ゲームという枠を超えた“昭和の体感記憶”そのものなのだ。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

ファミコン ハイパーオリンピック 専用コントローラー必要 (ソフトのみ) FC【中古】

評価 3

評価 3

![【中古】[N64] ハイパーオリンピック イン ナガノ64 コナミ (19971218)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1033/0/cg10330047.jpg?_ex=128x128)