【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:タイトー

【開発】:タイトー

【発売日】:1979年

【ジャンル】:ブロックくずしゲーム

■ 概要

1979年、タイトーはアーケード市場に一風変わった「スポーツ×ブロック崩し」という組み合わせのゲームを送り出しました。その名も『フィールドゴール(FIELD GOAL)』です。当時、世界的に大ヒットしていた『ブロックくずし(ブレイクアウト系)』のフォーマットを基盤にしつつ、そこにアメリカンフットボールの要素を盛り込んだユニークな作品であり、タイトーらしい遊び心と実験精神が色濃く表れたタイトルでした。

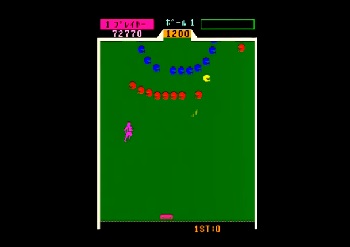

このゲームの最大の特徴は、単なるブロック崩しではなく、フィールド上部に「ゴール」が設定され、その周辺に「ヘルメット型ブロック」が円状に配置されている点にあります。プレイヤーはパドルコントローラーを操作し、フットボールを模したオレンジ色のボールを弾き返して、ヘルメットを壊したりゴールに入れたりしてスコアを稼ぎます。ゴールに到達するとボーナスが加算される仕組みは、従来のブロック崩しにはなかった新要素であり、スポーツ観戦さながらの「得点感覚」をプレイヤーに与える設計でした。

また、本作では「粘着効果」や「エキストラボール」といった特殊なシステムも導入されています。例えば、スコア累計が一定値を超えると「エキストラ」のチャンスが発生し、パドルにボールが一瞬吸着するようになって狙いを定めやすくなるのです。この演出は、後にタイトーが1986年に発表する大ヒット作『アルカノイド』にも通じる先駆的なアイデアであり、『フィールドゴール』はブロック崩しの進化の系譜における重要な一作と位置づけることができます。

操作系統は当時一般的だったパドルコントローラー。ダイヤルを回してパドルを左右に動かし、ボールを打ち返すシンプルな直感操作で誰でも楽しめる仕様でした。グラフィックはアメフトを意識したカラフルなデザインで、外周を赤・青・黄色のヘルメットがゆっくり移動する様子は、単なるオブジェクト配置以上に「守備陣形を突破する」ような緊張感を演出していました。さらに、時折フィールド中央に現れるアメフト選手キャラクターは、得点加算のトリガーでありながら、笑い声を発して妨害してくる存在でもあり、プレイヤーに強い印象を残しました。

当時のタイトーは『スペースインベーダー』の大ブームを背景に、数多くの基板を生産・流通させていました。その余剰基板を流用して開発された作品も多かったのですが、『フィールドゴール』は独自の基板を使用していた点も特筆されます。これにより、インベーダーのようにキャラクターの色が変化する仕様ではなく、登場キャラクターごとに一貫した色設定がなされており、見た目の鮮やかさも当時のゲーマーに評価されました。

シンプルながら奥深いルール設計と、アメフトという日本ではややマイナーな題材を取り入れた異色作。それが『フィールドゴール』の立ち位置であり、後の「ブロック崩しの進化史」を語る上で外せない作品といえるでしょう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『フィールドゴール』の魅力を語るとき、まず注目すべきは 「ブロック崩しのシンプルな楽しさを基盤にしながらも、アメフトという異色の題材を組み合わせた大胆さ」 にあります。1979年当時、ブロック崩し系はすでに多くのメーカーから派生作が出ており、プレイヤーにとっては「また似たようなゲームか」と思われがちなジャンルでした。しかし、タイトーはそこで「スポーツの得点感覚」を導入し、既存の仕組みを刷新したのです。

◆ アメフトの世界観をゲームに落とし込む挑戦

従来のブロック崩しでは、画面上部に積まれたブロックを崩すこと自体が目的でした。しかし『フィールドゴール』では「ゴール」という明確なターゲットが設定されており、その周囲を守るかのように赤・青・黄色のヘルメットが配置されています。これによってプレイヤーは、ただブロックを消すのではなく、「守備ラインを突破して得点を決める」というアメフト的なストーリー性を体感できるのです。これは単純なルールながらも、従来のゲームにはなかった「目的達成の達成感」を強く演出していました。

◆ パドルコントローラーによる直感的操作

パドルコントローラーは、当時のアーケードでブロック崩し系に多用されていたデバイスで、ノブを左右に回すだけでパドルが滑らかに動きます。『フィールドゴール』ではこの操作感を活かし、フットボール型のボールを自在にコントロールする楽しさがありました。特に「狙い撃ち」の感覚が強く、ただ返すだけでなく「ゴールに入れる角度を作り出す」という戦略性が生まれます。この精密操作の楽しさは、単純に見えて奥深い中毒性を持っていました。

◆ スコアシステムの巧妙さ

ブロック崩し系ゲームにおいて、スコアはモチベーションの大きな要素です。本作では「同色のヘルメットを全て破壊するとボーナススコアが得られるが、同時にパドルが短くなる」というリスクとリターンが導入されていました。つまり「稼ぐほど難しくなる」という仕掛けです。この緊張感が、単なる得点稼ぎ以上の戦略性を生み出しました。プレイヤーは「点数を取るか、安全性を取るか」という選択を迫られ、ゲーム体験にドラマが生まれるのです。

また、スコア累計による「エキストラチャンス」も魅力の一つです。エキストラ状態になるとパドルが短時間ボールを吸着し、ゴールを狙いやすくなります。これによって「あと少しでエキストラ!」という緊張感と、「粘着効果を活かして一気に得点を狙う快感」が同居する独特のリズムが味わえるのです。

◆ アメフト選手キャラクターの存在感

時折登場するアメフト選手キャラクターは、プレイヤーにとって大きなサプライズでした。彼らはただの背景キャラではなく、動き回って笑い声を発し、ボールに干渉してきます。しかも、背番号ごとに得点が異なり、当てる位置によって効果が変わるという仕掛けまでありました。ゲームに変化とリズムを与えるこの存在は、後年の「敵キャラ付きブロック崩し」の原型ともいえます。プレイヤーにとっては「邪魔者でありながら高得点のチャンスでもある」存在であり、緊張感と期待感を同時に味わえるユニークな要素でした。

◆ ビジュアルとサウンドの魅力

『フィールドゴール』のグラフィックは、1979年という時代を考えると非常にユニークです。ボールはフットボールの形を模してオレンジ色に描かれ、パドルも丸みを帯びた独特の形状。さらに、ヘルメットやゴールの色使いが鮮やかで、プレイヤーの目を引きました。当時のアーケードゲームは「単色表示のもの」や「限られたキャラクターグラフィック」が多かった中で、本作は色彩の効果的な使用によって印象を強めていたのです。

また、BGMにも工夫がありました。プレイヤー1と2で異なる音楽が流れる仕様や、ゴール時・エキストラ獲得時に専用BGMが演奏される演出は、当時としては非常に斬新でした。さらに、スコア表示がリズムに合わせて点滅するなど、プレイヤーを「音と光の演出」で盛り上げる仕組みが盛り込まれており、体験全体に「華やかさ」を与えていました。

◆ リメイクや後続作品への影響

『フィールドゴール』は、単体で大ヒット作になったわけではありませんが、その後のブロック崩しの発展に大きな影響を残しました。特に「ボール吸着による粘着効果」は、1986年の『アルカノイド』で「キャッチ」として正式なパワーアップ要素に採用されています。このアイデアがすでに1979年の段階で試されていたことは、タイトーの先進性を物語っているでしょう。

さらに、セガからリリースされた『フリーキック』など、他社のスポーツ×ブロック崩しタイトルにも影響を与えました。こちらはサッカーを題材にしていましたが、発想の原点を辿れば『フィールドゴール』の存在を無視できません。

◆ アーケード体験としての魅力

最後に、本作の魅力を支えていたのは「ゲームセンターでの体験そのもの」です。『スペースインベーダー』の影響でアーケード筐体が街の喫茶店やデパートに広く普及していた時代、ユニークな見た目と音楽を持つ『フィールドゴール』は、インベーダーに飽きた層を惹きつけました。スポーツを題材にすることで、従来ゲームに馴染みのなかった人々にも関心を持たれやすく、遊んだ瞬間に「なるほど、ゴールを決めるゲームか」と直感的に理解できる親しみやすさも兼ね備えていました。

シンプルながらも戦略性があり、さらに視覚的・聴覚的な演出で盛り上げる。そんな多層的な魅力が、『フィールドゴール』をただの派生作ではなく「記憶に残る一作」へと押し上げていたのです。

■■■■ ゲームの攻略など

『フィールドゴール』は見た目こそシンプルな「ブロック崩し風スポーツゲーム」ですが、実際にプレイしてみると、得点を稼ぐための駆け引きやテクニックが数多く隠されています。この章では、プレイヤーがより高得点を狙い、長時間プレイを楽しむための攻略ポイントや立ち回り方を詳しく解説していきましょう。

◆ 基本操作と立ち回りの習熟

攻略の第一歩は、やはりパドルコントローラーの扱いに慣れることです。ノブを回すだけの単純操作ではありますが、ボールの速度が増してくるとわずかな遅れやズレが命取りになります。特に『フィールドゴール』はゴールを狙うために「角度を意図的に作り出す」必要があるため、ただ弾き返すのではなく 「ボールがどの位置でパドルに当たると、どの角度に飛ぶのか」 を体感で覚えていくことが重要です。

パドルの中央付近で打ち返すとボールはまっすぐ返り、端に近い部分で弾けば斜めに鋭角で飛びます。この性質を利用して、ゴール付近の隙間を狙うのが基本戦術となります。序盤はわざと端打ちを多用し、外周のヘルメットを削ることを意識しましょう。

◆ ヘルメット破壊の効率化

本作の特徴は、ゴール周囲を取り囲むヘルメットの存在です。赤・青・黄色の順に外側から配置されているため、まずは外周の赤を崩していくのがセオリーとなります。ヘルメットはゆっくりと移動しているため、焦らず確実に狙うのがコツです。

また、同じ色を全て破壊するとボーナススコアが得られる一方、パドルが短くなるリスクが発生します。序盤であればリスクはまだ小さいため積極的に同色を狙いましょう。しかし、スピードが速くなってきた中盤以降では、無理に全消しを狙わず 「残り一つをあえて壊さずにおく」 という戦法も有効です。パドルを短くしすぎると致命的な難易度になるため、安定した進行を優先するのも上級者の判断です。

◆ ゴールを狙うタイミング

『フィールドゴール』において最も大きな得点源はやはりゴールです。ボールがゴールに入ると累計スコアが加算され、一定値に達すると「エキストラ」のチャンスが訪れます。しかし、ゴールは常にヘルメットや選手に守られており、狙いやすい状況は限られています。

狙い目となるのは、外周のヘルメットを削り、ゴールまでの経路が一時的に開けた瞬間です。このときに端打ちで鋭角にボールを飛ばせば、一気に得点を稼げます。特に「粘着効果」が発動している時は、狙い撃ちが容易になるので集中してゴールを狙うべきです。

ただし注意点として、ゴールを狙うことに執着しすぎると逆にリスクが高まります。無理な角度を狙って空振りし、ボールを落としてしまうケースがよくあるため、「ゴールはチャンスが来たら一気に仕留める」という意識を持つと安定します。

◆ アメフト選手の扱い

時折画面に現れるアメフト選手は、攻略上の重要な要素です。彼らにボールを当てると得点累計が加算され、背番号によってその加算値が変わります。つまり「動くボーナスターゲット」でもあるのです。

ただし、頭部に当ててしまうとそのまま消滅し、得点は入らないため注意が必要です。基本的には胴体部分を狙う方が効率的です。選手はランダムに出現するため完全な制御はできませんが、パドルで角度をつけ、できるだけ高い背番号を狙うと得点効率が大きく変わります。

また、選手は妨害的な役割も持っており、ボールを意図しない方向に弾き返すこともあります。これによりゴールチャンスが生まれる場合もあれば、逆にピンチになる場合もあります。攻略的には「選手の出現を利用して思わぬ角度を作り出す」という応用が可能です。

◆ エキストラボールの狙い方

『フィールドゴール』における大きな目標の一つが「エキストラボール」の獲得です。累計スコアが一定値を超えると画面に「エキストラ」と表示され、その状態でゴールにボールを入れると専用BGMとともにエキストラボールが追加されます。

この状態になるとパドルに粘着効果が生まれるため、より狙いやすくなります。ポイントは「粘着効果の持続時間が限られている」こと。長く狙いを外し続けると効果が薄れてしまうため、チャンスが来たらためらわず狙い撃ちすることが重要です。

エキストラボールは、持ち玉が増えるわけではなく「一度だけミスを帳消しにできる保険」です。そのため、難所を突破するための命綱として非常に強力です。攻略を意識するなら、常に「累計スコアをどのタイミングでエキストララインまで持っていくか」を計算しながら立ち回るのが理想です。

◆ ミスを避けるための心構え

どんなに上手くても、ボールを落としてしまえば即ミスとなります。『フィールドゴール』では、ミスすると累計スコアが加算されてリセットされる仕組みがあり、これはピンボールに似た感覚をプレイヤーに与えました。つまり、ミスは「得点の清算」であり、完全な損失ではありません。しかし、ゲームオーバーを避けるためにはできる限り落下を防ぐ必要があります。

攻略の観点から言えば、重要なのは「端での強引な返球を避ける」ことです。特にボールが高速化しているときは、端に当てて鋭角を狙うリスクが大きくなります。安定重視で中央寄りで弾き返し、流れを落ち着かせるプレイスタイルも必要です。

◆ ディップスイッチ設定による調整

当時のアーケードゲームらしく、『フィールドゴール』もディップスイッチでゲーム内容の調整が可能でした。文字表示を英語とカタカナに切り替えられるだけでなく、規定得点や難易度の調整もオペレーター側で設定できました。プレイヤーにとっては直接の攻略要素ではありませんが、設置店舗によって難易度が微妙に異なり「この店はやりやすい」「あの店は厳しい」といった体験の違いがありました。こうしたバリエーションも含めて、当時のアーケード体験の一部といえるでしょう。

◆ 上級者のテクニック

慣れたプレイヤーは以下のような高度なテクニックを駆使していました。

残し戦法

同色のヘルメットをあえて1つ残すことで、パドルを短くせずに進める安定戦法。長期プレイに有効。

選手利用ゴールイン

選手の跳ね返しを利用して、通常では狙えない角度からゴールを決めるテクニック。運要素も絡むが、決まると大得点につながる。

エキストラ直狙い

累計スコアがエキストララインに近づいたら、ゴール一直線のコースを意図的に作り、一気に決める方法。粘着効果を最大限に活かせる。

安全リズム打ち

高速時でも一定のリズムで中央付近に返し、無理な角度を狙わない安定型。長時間プレイに向く。

このように、『フィールドゴール』の攻略は単なる「ボールを返す」以上に、リスクとリターンを計算し、状況ごとに最適な判断を下す戦略性に満ちています。ブロック崩しという完成されたジャンルにアメフト的要素を持ち込み、プレイヤーに「攻めるか守るか」の駆け引きを迫る構造こそが、このゲームの深みを作り出していたのです。

■■■■ 感想や評判

1979年に登場した『フィールドゴール』は、アーケード史において必ずしも大ヒット作という位置づけではなかったものの、その独自性や新鮮な試みは当時のプレイヤーやゲーム雑誌の読者から確かな注目を集めました。ここでは、実際のプレイヤーの感想、当時のゲームセンターでの評判、さらに専門誌や業界の評価を整理しながら、『フィールドゴール』がどう受け止められていたかを詳しく掘り下げていきます。

◆ プレイヤーの第一印象

まず、多くのプレイヤーが抱いた感想は 「ブロック崩しの派生作なのに、なぜか斬新に感じる」 というものでした。1970年代後半、ゲームセンターには『ブレイクアウト』やその亜流作品が数多く並んでおり、遊び慣れた人々にとっては「また似たゲームが出たのか」という印象になりがちでした。

しかし『フィールドゴール』は画面上部に「ゴール」があり、さらに周囲を守る「ヘルメット」や「動き回る選手」が配置されていたため、プレイヤーはただの破壊行為ではなく「守備を突破して得点を狙う」という目的意識を持たされました。特にスポーツファンにとっては「アメフトをゲームにした」という発想そのものが新鮮であり、「思わず挑戦してみたくなる筐体」として認識されたのです。

◆ ゲームセンターでの盛り上がり

当時のゲームセンターでは、『スペースインベーダー』の大ブームが一段落しつつあった頃で、各メーカーは「次の大ヒット」を模索していました。その中で『フィールドゴール』は、派手さこそ控えめながらも「人目を引くデザイン」で存在感を放っていました。

特に印象的だったのは、ゴールにボールが決まった瞬間のBGMとスコア加算の演出です。周囲にいた他のプレイヤーや通行人も「おおっ」と注目する瞬間であり、遊んでいなくても目を引くインパクトがありました。そのため、設置店舗では「ちょっと試しにやってみよう」と手を伸ばす新規プレイヤーが多かったと言われています。

ただし、ゲーム性がシンプルすぎるためか、常連プレイヤーが長時間のめり込むよりも「短い時間遊んで満足する」傾向が強く、大行列ができるほどの人気には至りませんでした。それでも「インベーダーに飽きた人が試しに遊ぶゲーム」としては十分な役割を果たしていたのです。

◆ 専門誌での評価

当時のゲーム雑誌や業界誌では、『フィールドゴール』は「スポーツとブロック崩しを融合させた実験作」と評されることが多くありました。特に注目されたのは、以下のポイントです。

粘着効果の導入

後の『アルカノイド』に通じる「ボールが一時的にパドルに吸着する」仕組みは画期的とされ、「ブロック崩しの新しい可能性を示した」と評価されました。

スポーツ的なテーマ性

アメリカンフットボールという題材は日本では必ずしも馴染み深いものではありませんでしたが、雑誌記者は「テーマの新鮮さ」を評価し、「海外市場を意識した作り」と評する記事も見られました。

難易度バランス

スコアを稼ぐとパドルが短くなる仕組みは賛否両論で、「挑戦意欲を掻き立てる」という声と「理不尽に感じる」という批判の両方が存在しました。

総じて、雑誌の評価は「大衆的なヒットにはならないが、注目すべきアイデアを含んだ一作」という冷静なものでした。

◆ 一般プレイヤーの声

当時のプレイヤーの回顧談をまとめると、いくつかの典型的な感想が浮かび上がってきます。

楽しい派

「ゴールに入った時の爽快感が最高だった」

「普通のブロック崩しより目的がはっきりしていてやりやすい」

「BGMとスコア演出が派手で気持ちいい」

不満派

「パドルが短くなるのがきつすぎる」

「せっかくヘルメットを崩しても、また復活するのが面倒」

「アメフトのルールを知らないと少し戸惑う」

このように、遊んだ人の評価は大きく二分していたのが特徴です。ただし、批判の多くは「難易度が高すぎる」という方向性であり、逆に言えば上達を楽しめる層には強く支持されたゲームでもありました。

◆ 海外での受け止め方

タイトーはこの時期から海外市場を強く意識しており、『フィールドゴール』も輸出が行われました。アメリカではアメフトが国民的スポーツであることから、テーマ的には親しみやすく「なるほど、こういうゲームの作り方もあるのか」と歓迎される声もありました。

ただし、アメリカではすでに『ブロック崩し』系の人気が下降していたため、大ブームにはつながらず「珍しいゲーム」として位置付けられるにとどまりました。とはいえ、現地のプレイヤーにとっては「自国スポーツを題材にした和製ゲーム」という点がユニークであり、一部のファンの間では根強い記憶として残っているようです。

◆ 後年の再評価

発売当時はあまり大きく取り上げられなかった『フィールドゴール』ですが、ゲーム史の研究やレトロゲーム愛好家の間では「アルカノイドの先祖的存在」として注目されるようになりました。特に「粘着効果」というアイデアが先駆的であったことや、タイトーがインベーダーブームの余剰基板に頼らず新基板を使用したことは高く評価されています。

インターネット上のレトロゲーム掲示板やファンサイトでは、「地味だがアイデアは面白い」「もっと評価されるべき隠れた佳作」といった好意的なコメントが多く見られます。一方で「結局は遊ぶと単調」「リメイクされても今の時代には受けにくい」という意見もあり、再評価もやはり賛否両論が続いているのが興味深い点です。

◆ 総評:感想と評判のまとめ

『フィールドゴール』の評判を総括すると、以下のようにまとめられます。

当時の一般的な評価

→「奇抜でユニークだが、マニアックな一作」

プレイヤーの声

→「爽快感がある」「難しすぎる」という二極化

専門誌の評価

→「実験的で価値あるが、大衆向けではない」

後年の再評価

→「アルカノイドへとつながる進化の礎」

つまり、1979年当時は「ちょっとした話題作」、後年になってから「ゲーム史的に重要な試み」として位置づけられた作品だと言えるでしょう。

■■■■ 良かったところ

『フィールドゴール』は発売当時こそ大ヒット作にはならなかったものの、後年に振り返ると「良かった点」「優れていた点」が多く見えてくる作品です。プレイヤーの感想や評論家の分析を総合すると、このゲームが持っていた良さは大きく分けて以下のような特徴に整理することができます。

◆ アメフトを題材にした独自性

最大の魅力はやはり、「ブロック崩しとアメフト」という異色の組み合わせです。

従来のブロック崩しは「ただブロックを壊す」ことに終始しがちでしたが、『フィールドゴール』では「守備陣形を突破してゴールを決める」というテーマ性が与えられ、プレイヤーは単なる作業ではなく「競技に挑む」感覚を味わえました。

このテーマ性のおかげで、ゲーム未経験者やアメフトファンでも直感的に楽しめた点は非常に評価されています。スポーツゲームがまだ少なかった時代に、題材としてアメフトを持ち込んだ点は先見性のある試みだったといえるでしょう。

◆ 爽快感のあるスコア演出

ゴールにボールが入った時、画面上にスコアが加算される演出や専用BGMの鳴り響く瞬間は、多くのプレイヤーにとって印象的なものでした。

ブロック崩し系ゲームでは「ただ点数が増える」だけで済まされることも多かった中で、本作は「得点を決める喜び」を強く演出しており、スポーツ的な爽快感を伴っていました。

さらに「エキストラ」が発動した際の粘着効果や専用音楽は、プレイヤーに「今が勝負どころだ」という緊張感を与え、成功した時の達成感をより大きなものにしました。この「報酬感覚の強さ」は本作の大きな魅力の一つです。

◆ 難易度設計の巧妙さ

「同色のヘルメットを壊すとパドルが短くなる」という仕組みは、リスクとリターンを兼ね備えたユニークな難易度設計でした。これによって、ただ闇雲にブロックを壊すのではなく「どのタイミングで点数を稼ぐか」を考える戦略性が生まれたのです。

初心者にとってはシンプルに楽しめ、上級者にとっては「リスク管理のゲーム」として遊べる二段構えの構造は、アーケードゲームとして高く評価できる点でした。特に上達を目指すプレイヤーからは「やり込む価値があるゲーム」として支持されました。

◆ アメフト選手キャラクターの存在

時折登場するアメフト選手は、単なるおまけではなく「ゲームに変化をもたらす存在」として強く印象に残りました。

彼らは得点加算のチャンスを与える一方で妨害要素にもなり、プレイヤーに「次はどう動くのか」という予測不可能な緊張感を与えました。

この「動くターゲット」の存在によって、プレイヤーは毎回異なる展開を楽しむことができ、単調になりがちなブロック崩し系に新しい風を吹き込んでいたのです。後年のプレイヤーからは「この選手の登場がゲームにドラマを与えていた」という評価も見られます。

◆ 視覚と聴覚を刺激する演出

1979年という時代において、本作のカラフルなグラフィックとBGMの工夫は魅力的でした。赤・青・黄のヘルメットの色分けや、オレンジ色のフットボール型のボールなど、当時の基板性能を最大限に活かしたデザインは新鮮さを感じさせました。

さらに、1Pと2Pで異なるBGMを用意するなど、細部まで工夫が凝らされていました。これによって対戦感覚で遊ぶときに「自分の音楽が流れる」という所有感があり、プレイヤーを盛り上げる要素になっていたのです。

◆ 粘着効果の先進性

本作に搭載された「パドルがボールを一時的に吸着する」粘着効果は、後の『アルカノイド』に通じる先進的なアイデアでした。当時のブロック崩しは「弾いたら軌道に任せる」しかなく、思い通りのコントロールは難しかったのですが、この仕組みによって「狙い撃ちの精度を上げる」という新しい戦略が可能になりました。

プレイヤーにとっては「ただの運ゲーではなく、技術で決められる」感覚があり、この点を高く評価する声も多くありました。ゲームデザインの歴史を振り返る上でも、これは大きな意義を持つ部分だといえます。

◆ リプレイ性と挑戦欲を刺激する仕組み

『フィールドゴール』はシンプルながらも「次はもっと上手くできるはず」と思わせる作りになっていました。スコアの累計、エキストラボールの獲得、選手との駆け引き、同色ヘルメットの全消し狙いなど、目標となる要素が複数用意されており、プレイヤーの挑戦欲を強く刺激しました。

そのため、「1回のプレイで満足する」のではなく「もう一度挑戦したい」と思わせるリプレイ性を備えていた点は、アーケードゲームとして非常に優れていた点でした。

◆ ゲーム史的な価値

最後に挙げられる「良かったところ」は、ゲーム史における位置づけです。『フィールドゴール』は直接的な大ヒット作ではありませんでしたが、後にタイトーが『アルカノイド』を生み出す過程において重要な実験作であったことは間違いありません。

「ゴール」「粘着効果」「動くターゲット」など、本作で試された要素が後に進化し、ゲーム史の中で広く使われていきました。こうした点から、レトロゲーム研究者の間では「隠れた重要作」として再評価されているのです。

◆ 総括

『フィールドゴール』の「良かったところ」をまとめると、以下のように整理できます。

アメフト題材による新鮮さと直感的な目的意識

ゴール成功時の爽快感と演出効果

難易度とリスク・リターンのバランス設計

アメフト選手キャラクターによる変化と緊張感

カラフルで印象的なグラフィックとBGM

粘着効果の先進性と戦略性

繰り返し挑戦したくなるリプレイ性

後のゲーム史につながる実験作としての価値

これらの要素が組み合わさることで、『フィールドゴール』は「一度遊んだら忘れられないゲーム」としてプレイヤーの心に残ったのです。たとえ大規模なブームを巻き起こさなかったとしても、その良さは確かに存在し、現在も語り継がれる理由となっています。

■■■■ 悪かったところ

『フィールドゴール』は独創的なアイデアを盛り込み、当時のブロック崩しの枠を超えようとした意欲的な作品でした。しかし、その一方でプレイヤーの間では「遊んでいて不満を覚える点」や「改善の余地があった点」も少なくありませんでした。この章では、当時のプレイヤーの声や後年の分析を踏まえ、本作の「悪かったところ」を整理していきます。

◆ パドルが短くなるペナルティの厳しさ

本作で最も多くのプレイヤーが不満を抱いたのは、同色のヘルメットを全て破壊するとパドルが短くなるという仕組みでした。確かに「リスクとリターン」を両立させた工夫ではあったものの、アーケード初心者にとってはこれが大きなハードルとなりました。

パドルが短くなると途端に難易度が跳ね上がり、ボールの処理が極端にシビアになります。特にボールのスピードが上がった中盤以降は、短くなったパドルではほとんど対処できず、理不尽に感じる場面が多かったのです。そのため「頑張って壊したのに、むしろ不利になるのは納得できない」という声が後を絶ちませんでした。

◆ ゴールに入れる難しさ

『フィールドゴール』の目玉は「ゴールにボールを入れる」ことでしたが、実際にはこれが非常に難しく、プレイヤーにとってはフラストレーションの原因となることもありました。

ヘルメットの配置や選手の妨害が絶妙に邪魔をしてくるため、ゴールに到達するルートがなかなか開きません。せっかくルートが開いても、狙いすましたショットがわずかに逸れて外れてしまうこともしばしば。結果として「目的は理解できるが、達成できないまま終わる」プレイが多くなり、初心者にとっては達成感を得にくい構造になっていました。

◆ アメフト選手のランダム性

登場キャラクターであるアメフト選手はゲームに変化を与える存在でしたが、その動きや出現がランダムであるため、攻略上の安定性を欠いていました。

例えば「あと少しでゴールに入る」という時に、選手が突然現れてボールの軌道を乱し、チャンスを潰してしまうことがあります。その一方で、偶然にも選手が有利な方向に跳ね返してゴールが決まることもあります。この「運に左右されすぎる部分」が一部プレイヤーには不評で、「自分の実力で決めた感覚が薄れる」と批判されました。

◆ ゲーム展開の単調さ

本作は「アメフトとブロック崩しを組み合わせた」という点では新鮮でしたが、実際のゲームプレイは長く続けると単調に感じられるという意見も多くありました。

ゴールを狙う、ヘルメットを壊す、選手を避ける――というサイクルは面白いのですが、繰り返しが多く、展開のバリエーションが少ないため「数回遊ぶと飽きる」という声が少なくなかったのです。特に、他のアーケードゲームが敵キャラの増加やスピードアップなどで緊張感を演出していたのに対し、『フィールドゴール』はその変化が限定的で、長期的な中毒性を持つには物足りなさがありました。

◆ 難易度調整の幅が狭い

ディップスイッチによる設定で一部調整は可能だったものの、根本的な難易度バランスは大きく変えられませんでした。結果として、初心者には手が出しにくく、上級者には物足りないという「中途半端さ」を指摘する声もありました。

特に「規定得点を超えるとエキストラプレイができる」という要素は上級者には嬉しい仕組みでしたが、初心者にとってはそもそも到達が困難で、恩恵を感じにくい点が問題視されました。

◆ 視覚的な分かりづらさ

当時のグラフィック表現としては頑張っていたものの、ヘルメットや選手のデザインが簡素であるため、初見のプレイヤーにとっては「何を狙えばいいのか」が分かりづらいという課題がありました。

また、ボールのスピードが上がるとオレンジ色のフットボール型が見にくくなり、特に筐体のモニター環境によっては「視認性が悪い」と感じるケースもありました。現代的に言えばUI(ユーザーインターフェース)の不親切さが目立った部分です。

◆ アメフト題材の分かりにくさ(日本市場において)

アメリカンフットボールはアメリカでは国民的スポーツでしたが、日本では当時まだマイナースポーツであり、ルールや雰囲気に馴染みがないプレイヤーも多くいました。そのため「なぜヘルメットが並んでいるのか」「ゴールとは何を意味しているのか」が直感的に理解できない人も少なくありませんでした。

結果として「ブロック崩しの変わり種」としては遊べるが、「アメフトの要素はピンとこなかった」という感想が多かったのです。この題材選びが、日本国内で大ヒットにつながらなかった一因とも言われています。

◆ インベーダーブームの影に埋もれた存在感

もう一つの「悪かったところ」として挙げられるのは、登場タイミングの不運です。1979年は依然として『スペースインベーダー』の人気が強く、アーケードフロアの多くがインベーダー一色に染まっていました。そのため、『フィールドゴール』が設置されても、プレイヤーの関心を十分に引くことが難しかったのです。

プレイヤーからすれば「せっかくお金を入れるなら安定して盛り上がれるインベーダーを選ぶ」という傾向が強く、独自性はあっても埋もれてしまった点は残念でした。

◆ 総括:改善の余地が大きかった佳作

『フィールドゴール』の悪かったところを整理すると、以下のようにまとめられます。

パドル短縮ペナルティの厳しさ

ゴールに入れる難しさと達成感の乏しさ

アメフト選手のランダム性による運ゲー要素

ゲーム展開が単調になりがち

難易度調整の幅が狭く初心者と上級者の乖離が大きい

グラフィックやUIの分かりにくさ

日本市場でのアメフト題材の浸透不足

インベーダーブームに埋もれた存在感の薄さ

こうして振り返ると、『フィールドゴール』は発想そのものは優れていたものの、それを生かしきれなかった部分が多かったと言えます。とはいえ、これらの欠点が後に改善され、進化を遂げたのが『アルカノイド』など後続作であると考えれば、「失敗の経験が未来につながった作品」と評価できるでしょう。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

『フィールドゴール』には、現代のゲームのようにストーリーや多数のキャラクターが用意されているわけではありません。しかし、1979年当時のアーケードゲームとしては珍しく、「パドル」「ボール」「ヘルメット」「アメフト選手」「ゴール」といった、それぞれに役割や個性を持つ存在が画面上に登場しました。これらは単なるオブジェクトではなく、プレイヤーにとっては記憶に残る「キャラクター」として愛されてきました。この章では、それぞれのキャラクター的存在について、プレイヤーからどのように親しまれたのかを掘り下げていきます。

◆ パドル ― プレイヤーの分身としての存在

最も基本的かつ重要なキャラクターはやはり「パドル」です。本作のパドルは、単なる長方形ではなく、両端が丸みを帯びた楕円形のデザインが採用されていました。この形状によって「道具」というよりは「キャラクター的存在」として認識されやすく、色分けによって1Pはピンク、2Pは緑と差別化されていました。

プレイヤーにとってパドルは「自分自身の化身」であり、ゲーム中は常に視線の中心となります。ゲームが進むにつれてパドルが短くなる仕組みも、「頑張って点を取った証」としてキャラクター的な「成長と変化」を感じさせる要素でした。多くのプレイヤーは「ピンクのパドルが愛嬌があって好きだった」「緑のパドルの色味が落ち着いていて気に入っていた」など、それぞれのパドルに個人的な愛着を持っていました。

◆ ボール ― 小さな主役

『フィールドゴール』のボールは、フットボールを模したオレンジ色の楕円形で、見た目からして「普通のブロック崩しとは違う」と一目でわかる存在でした。プレイヤーが操作できるのはパドルであっても、実際にフィールドを駆け巡り、ゴールを決めるのはこのボール。つまり本当の意味での主役はボールだと言えるでしょう。

プレイヤーからは「跳ね返りの軌道が読みにくくて手強いけど、そこがかわいい」「エキストラの粘着効果が発動して、狙い通りにゴールに入った瞬間は最高に気持ちいい」など、ボールそのものに愛着を覚えた人が少なくありませんでした。また「小さいのに大きな役割を持っている存在」という点がキャラクター性を感じさせ、ある種の「相棒」として捉えられていたのです。

◆ ヘルメット ― 守備の壁

赤・青・黄色に分けられたヘルメットは、本作における敵キャラクターであり、同時に得点源でもあります。プレイヤーは彼らを突破しなければゴールを狙うことができません。この「守備ライン」としての立ち位置が、アメフトらしい要素を演出していました。

プレイヤーの中には「赤ヘルメットを全部壊すのが快感だった」「黄色ヘルメットは点数が高くて狙いたくなるけど、壊すとすぐ補充されるのが厄介」と、それぞれの色ごとに愛憎があったようです。

また「壊した瞬間の消滅アニメーションが妙にクセになる」「整然と動いている姿がカワイイ」といった声もあり、単なる障害物以上の存在感を放っていました。

◆ アメフト選手 ― 憎たらしいけど印象的

プレイヤーにとって最も記憶に残るキャラクターは、やはり途中で登場するアメフト選手でしょう。彼らはフィールドを自由に動き回り、ときには高笑いを上げながらプレイヤーを挑発するように振る舞います。その存在は「邪魔者」でありながら「得点チャンス」でもあるため、非常に複雑な感情を抱かせました。

「邪魔ばかりしてイライラしたけど、いなくなると寂しい」「背番号が大きい選手に当てて高得点を狙うのが楽しかった」「頭に当てて倒してしまった時の残念感も含めて好きだった」といった声が多く、愛憎入り混じる存在として強烈な印象を残しました。

また、プレイヤーによっては「お気に入りの背番号の選手がいた」「色の違いでキャラクター性を感じた」といった形で、特定の選手に愛着を持つ人もいました。こうした「キャラ立ち」は、当時のアーケードゲームとしてはかなり珍しい特徴でした。

◆ ゴール ― 最終目標であり象徴的存在

フィールド最上部に鎮座する「ゴール」は、単なる得点装置以上の存在でした。プレイヤーにとっては「ここに入れなければ勝てない」という明確なターゲットであり、心理的にはラスボス的な位置づけにありました。

「ゴールに入った瞬間のBGMが気持ちよかった」「ゴールだけを狙って粘着効果を活かすのが好きだった」といった感想が多く、プレイヤーの中には「ゴールが好きでこのゲームを遊んでいた」と語る人もいたほどです。

◆ キャラクター同士の関係性

『フィールドゴール』の面白いところは、これらのキャラクター的存在が単独で魅力を持つだけでなく、相互作用によってドラマを生み出していた点です。

パドルとボールの「相棒関係」

ヘルメットとゴールの「守る者と狙う者」

アメフト選手の「乱入者としての存在感」

これらが絡み合うことで、単純なゲームの枠を超えて「キャラクター同士が競い合う世界」が成立していました。この構造そのものが、プレイヤーに強い印象を残す要因だったのです。

◆ プレイヤーにとっての「好きなキャラクター」傾向

総合的に見ると、プレイヤーから「好きなキャラクター」として挙げられることが多かったのは以下の二つです。

アメフト選手

→「憎たらしいけど印象的」「声と動きが面白い」「得点源だから嫌いになれない」

ボール

→「主役としてかわいい」「狙い通りにゴールを決めたときの爽快感が最高」

一方で、パドルやヘルメット、ゴールといった存在も「ゲームの中で愛着が湧く対象」としてプレイヤーに記憶されており、『フィールドゴール』はキャラクター性の乏しい時代において「人格を感じさせるゲーム」として評価されたのでした。

◆ 総括

『フィールドゴール』は決してキャラクター重視のゲームではありませんでしたが、登場するオブジェクトたちは確かに「キャラクター性」を持っていました。プレイヤーは彼らを相棒や敵、目標や象徴として感じ取り、そこに感情を動かされていました。

この「キャラクター性の芽生え」は、後のアーケードゲームが個性的な敵キャラやプレイヤーキャラを多数登場させる流れにつながっていったとも言えます。つまり『フィールドゴール』は、ゲームデザインの歴史における「キャラクター表現の始まり」を体験させてくれた作品でもあったのです。

[game-7]

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

『フィールドゴール』は1979年にタイトーからリリースされたアーケードゲームであり、その導入状況や宣伝手法、当時の人気度については他のビッグタイトルに比べると地味ではありましたが、いくつか興味深い特徴を残しています。この章では、当時のプレイ料金の相場、どのように市場に投入され、どのような宣伝や紹介が行われたのか、さらにプレイヤーの間での人気や立ち位置について掘り下げていきます。

◆ プレイ料金の相場

1979年当時、アーケードゲームのプレイ料金は 1プレイ100円 が一般的でした。『フィールドゴール』もその例に漏れず、ほとんどの設置店舗では100円で1プレイ、3ボール制が基本設定となっていました。

一部の喫茶店やデパート屋上のゲームコーナーなどでは、ディップスイッチ調整によって「1コインで2プレイ」「初期ボール数を増やす」といったサービスが行われることもありました。こうした柔軟な料金調整は、ゲームセンターの経営者が自由に行える点で、プレイヤーにとっても「遊びやすい店」「難しい店」といった違いを楽しむ要素となっていました。

また、規定得点(標準で65,000点)を獲得すると「エキストラプレイ」が与えられる仕組みも存在しており、腕の立つプレイヤーであれば100円で長時間遊ぶことも可能でした。これは当時の常連ゲーマーにとっては大きな魅力で、「腕前が料金に反映される」というアーケード特有の面白さを実感できる部分でもありました。

◆ ゲームの紹介方法

『フィールドゴール』はタイトーによって全国のアーケードに出荷されましたが、その紹介のされ方は、同社の看板作であった『スペースインベーダー』に比べると控えめでした。

雑誌広告や業界向けカタログでは「アメリカンフットボールをモチーフにした新感覚ブロック崩し」といったキャッチコピーで紹介され、筐体のビジュアルにはヘルメットやボールのイラストが描かれていました。プレイヤーにとって直感的に「スポーツがテーマのゲーム」だと理解できるよう、アメフトらしさを強調する方向性だったのです。

また、筐体そのものにも「ゴール」の図柄が描かれており、外観からして他のブロック崩しとは違うことを示していました。これによってゲーム未体験の人でも「これはサッカーや野球ではなく、アメフトのゲームなのか」と一目でわかる工夫がなされていました。

◆ 宣伝の工夫

タイトーは『スペースインベーダー』の大成功で全国的な流通網を確立していたため、『フィールドゴール』も一定数の出荷を行いました。ただし、インベーダーのような大規模プロモーションは行われず、主にオペレーター向け展示会や業界誌での紹介が中心でした。

それでも「スポーツを題材にしたアーケードゲーム」というキャッチーさは、店舗側が宣伝するうえで扱いやすかったようです。特に「得点を決める爽快感」というテーマは、チラシやポスターで強調され、スポーツ観戦に親しんでいる層へのアピールが意識されていました。

また、筐体のデモ画面では「コインヲイレテクダサイ」「ゲームガオワリマシタ」といった日本語カタカナ表記が切り替えで使用できたことも特徴的でした。当時のプレイヤーにとっては、この文字表示がどこかユーモラスであり、宣伝効果の一端を担っていたと言えるでしょう。

◆ 人気の度合いと立ち位置

では、『フィールドゴール』の人気は実際どの程度だったのでしょうか。結論から言えば、大衆的な大ヒットには至らなかったが、確実に記憶に残る作品だったといえます。

『スペースインベーダー』ブーム直後という時期は、ゲームセンターが急激に拡大していた一方で「次のヒット作探し」に追われていた時代でした。その中で『フィールドゴール』は「スポーツ×ブロック崩し」というユニークさによって一定の注目を浴びましたが、あくまで「話題作」止まりで、社会現象になるほどの勢いはありませんでした。

ただし、プレイヤーの一部からは根強い支持があり、「ゴールに入れる瞬間がクセになる」「選手が登場する意外性が面白い」といった声が多く寄せられました。そのため、当時のゲームセンター常連客の間では「知る人ぞ知るゲーム」として語り草になっていたのです。

◆ 海外市場での展開

タイトーは『フィールドゴール』を海外にも輸出しており、特にアメリカ市場では「アメフトを題材にした日本製ゲーム」という珍しさから注目を浴びました。現地ではアメフトが圧倒的に人気のスポーツだったため、テーマ的には受け入れられやすく、ゲーム雑誌のレビューでも「日本メーカーがアメリカ文化を取り入れたユニークな試み」と紹介されました。

ただし、北米でもやはりブロック崩し人気はすでに下火になっていたため、設置台数は限定的で、大規模ヒットにはつながりませんでした。それでも「海外プレイヤーが日本ゲームに触れるきっかけの一つ」としての役割を果たした点は見逃せません。

◆ 後年の人気と再評価

当時は目立たなかった『フィールドゴール』ですが、後年になると「アルカノイドの祖先」として再評価されるようになりました。レトロゲームイベントや研究記事では、「タイトーがインベーダーブームの次を模索する中で生まれた実験作」として紹介され、その独自性があらためて注目されました。

特にレトロゲーム愛好家の間では「もっと知られていいゲーム」「遊んでみると意外と奥深い」と評判が高まり、現在ではアーケード史を語る上で外せない一作として扱われています。

◆ 総括

『フィールドゴール』のプレイ料金・紹介・宣伝・人気を振り返ると、以下のようにまとめられます。

料金:当時標準の100円/1プレイ、上級者はエキストラで長時間遊べた

紹介方法:業界誌やチラシで「アメフト×ブロック崩し」を強調

宣伝:大規模ではなかったが、筐体やデモ画面に工夫あり

人気度:社会現象にはならなかったが、一定のプレイヤーから支持された

海外展開:アメリカでは珍しい和製アメフトゲームとして話題になった

後年の再評価:アルカノイドへと続く系譜の重要な前段階として高評価

こうして見ると、『フィールドゴール』は派手な成功を収めた作品ではありませんでしたが、確かに「次の時代」を感じさせるゲームであり、ゲーム史の中で静かに輝き続けている存在だといえるでしょう。

[game-8]