【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:セガ

【開発】:コナミ

【発売日】:1981年

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

アーケード黄金期に生まれた「フロッガー」という挑戦

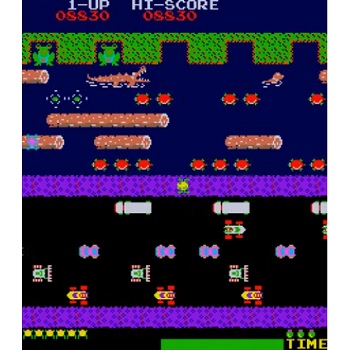

1981年――世界中のゲームセンターが活気に満ち、アーケード文化が花開いていた時代に、セガが送り出したのがアクションゲーム『フロッガー(Frogger)』である。本作はコナミが開発し、セガ・エンタープライゼス(後のセガ)およびアメリカではセガ・グレムリンを通じて稼働したタイトルで、当時のビデオゲーム界において「反射神経」と「慎重さ」の両立を求めた稀有な作品として人気を博した。 単純なルールの中に、緻密なタイミングと観察力を要求するゲーム性を持ち、プレイヤーを何度も筐体の前に呼び戻した。

“道路と川を越えて帰巣するカエル”というシンプルな発想

『フロッガー』の目的は明快だ。プレイヤーは一匹のカエルを操作し、画面最下部から最上部の巣(スイレンの葉)へと安全に導くことが求められる。だが、その道のりは決して平穏ではない。画面の下半分には、自動車・トラック・バスなどが絶え間なく走行する道路があり、一瞬の判断ミスで車に轢かれてしまう。道路を渡りきると、今度は川が流れる上半分のエリアへと進み、丸太や亀の背中を足場にしながら流れを渡っていく。 川の上では、プレイヤーを飲み込もうとするワニや、水面下から突然現れるカメ、さらにはヘビやカワウソといった天敵が待ち構えており、息をつく暇もない。見た目は愛嬌のあるカエルだが、その一跳び一跳びが生死を分けるシビアな体験を生むのだ。

プレイヤー操作と制限時間のスリル

操作はシンプルで、ジョイスティックを上・下・左・右に倒すだけでカエルがその方向へ一段ジャンプする。攻撃手段はなく、ただ「避ける」「進む」「止まる」だけである。だが、この単純さが緊張感を生む要因となっている。各ステージでは制限時間が設定されており、悠長にしているとタイムアップでカエルが息絶えてしまう。つまり、プレイヤーは時間に追われながらも、焦りを抑えて冷静に動く必要がある。スピード感と慎重さ――この矛盾する要素が、『フロッガー』の面白さを際立たせていた。

得点システムとボーナス要素

単に巣へ戻るだけではなく、ステージ内には得点を稼ぐための要素も散りばめられている。途中で現れる「雌カエル」を救助し、背中に乗せたまま巣まで届けるとボーナス得点が加算される。また、川辺に出現するハエ(虫)をキャッチすることでも得点を得られる。これらの行動は命懸けの旅にささやかな彩りを与える存在であり、プレイヤーがリスクを冒してでも挑戦したくなる仕掛けだった。5つの巣を全て埋めると1ステージクリアとなり、以降はさらにテンポが速く、丸太の間隔もシビアな高難度面へと進む。

バランス設計の妙とステージ構成

『フロッガー』の魅力は、難易度上昇のバランス設計にある。初期ステージではプレイヤーに操作と危険要素を覚えさせ、後半になるにつれてパターンの多様化や出現スピードの上昇がプレイヤーを追い詰めていく。丸太が沈む亀の組み合わせや、車列の速度変化、そしてワニが巣に潜んでプレイヤーを待ち構えるなど、ただの反射神経頼みでは突破できない巧妙な配置が続く。このため、ゲームセンターでは「あと一匹、もう一回」という声が絶えず聞こえていたという。

印象的な音楽とサウンド演出

本作が話題を呼んだもう一つの理由が、BGMと効果音のユニークさである。スタート時には童謡「犬のおまわりさん」が流れ、ステージ中にはアニメ『あらいぐまラスカル』のオープニング曲「ロックリバーへ」の旋律が軽快に響く。当時は既存曲の引用がまだ比較的自由であり、耳馴染みのあるメロディがゲームへの親しみを増した。コミカルなカエルの動きとリズミカルな音楽が絶妙にマッチし、思わず笑みがこぼれるような雰囲気を演出していた。後年の移植版では著作権の関係で別曲に差し替えられるが、アーケード版特有の「音の記憶」は多くのファンの心に残っている。

シンプルながらも奥深いデザイン哲学

『フロッガー』は当時のアクションゲームにおける「生存」と「帰還」というテーマを、最もミニマルな形で表現した作品だとも言われている。敵を倒す快感ではなく、「無事に帰る」達成感を与えるゲームデザインは、後年の数多くの作品に影響を与えた。また、カエルという生き物の生態をゲーム的に再解釈し、自然界の危険をアーケード的なテンポで再現する発想は、シンプルな中に深いリアリティを宿していた。

世界的な人気と移植展開

『フロッガー』は登場と同時に世界各国で人気を博し、1980年代のアーケードシーンを代表する作品の一つとなった。その後、家庭用ゲーム機やパソコンへの移植も相次ぎ、Atari 2600、コレコビジョン、MSX、ファミコン、PC-9801など、多くのプラットフォームで親しまれた。さらに90年代以降も、Windows版、携帯アプリ、現代のオンラインブラウザゲームとしても復刻され続けている。単純ながらも普遍的なゲームルールは、時代や機種を越えて愛される要因となった。

後世への影響と文化的価値

『フロッガー』は単なるアクションゲームを超え、のちのゲームデザインや文化的表現にも影響を与えた。移動のタイミングを見極め、危険を回避して目的地へ向かうという構造は、多くの後発タイトル(たとえば『クロスロード』『ロードランナー』の一部要素、『クロッシーロード』など)に受け継がれている。さらにアメリカではテレビドラマ『セインフェルド』の中で“フロッガー筐体を持ち帰る男”のエピソードが描かれるほど、ゲーム文化の象徴的存在として定着した。

アーケード史に刻まれた「帰るための冒険」

『フロッガー』は派手な必殺技や敵の撃破とは無縁である。それでも人々が夢中になったのは、1回のジャンプに宿る緊張感と、たどり着いたときの安堵が、まるで日常の縮図のように感じられたからだ。1980年代初頭のゲームシーンにおいて、命を大切に扱う“優しさ”を持ったアクションゲームは稀有であり、その思想こそが長く愛される理由の一つである。 今なお、「ゲームとは何か」を語るうえで外せない存在――それが『フロッガー』である。

■■■■ ゲームの魅力とは?

命懸けの“帰り道”が生む緊張感と達成感

『フロッガー』の最大の魅力は、「帰る」というシンプルな目的が、これほどまでにプレイヤーの集中力を試す体験に昇華されている点にある。カエルが道路を渡る一歩、丸太に飛び乗る一瞬。そのすべてが危険と隣り合わせで、成功と失敗の境界はほんのコンマ数秒に過ぎない。特に終盤の数歩は、まるで心臓の鼓動が聞こえるような緊張が走る。これほどまでに「日常の動作=帰る」という行為にスリルを見出したゲームは、当時としても非常に斬新だった。

反射神経だけでなく、“観察眼”を求める設計

多くのアーケードアクションが俊敏さや反射速度を競わせる中、『フロッガー』は一歩進んで“見極める力”を試す。プレイヤーは車や丸太の動きを事前に観察し、最適なタイミングを見出すことでしか前進できない。つまり本作は、速さではなく「判断の質」を問うゲームなのだ。この静と動のリズムの対比が、プレイヤーに独特の緊張感と達成感を与えている。思考と反射が絶妙に絡み合うプレイ感覚は、現代のリズムゲームやアクションパズルにも通じる設計思想である。

一見かわいらしく、実はストイックな世界観

見た目はポップで明るい。緑色のカエル、カラフルな車、流れる丸太、そして軽快な音楽。しかし実際には、わずかな判断ミスで命を落とすというシビアな世界が展開している。この“ギャップ”が、プレイヤーを強く惹きつけた。どこかユーモラスで愛嬌のある見た目に反し、内容はまるでサバイバル。そんな対照的な魅力が、単純なゲーム性を超えて強い印象を残したのである。

短時間で味わえる濃密なドラマ

アーケードゲームの多くは、1プレイが数分で終わる設計になっている。『フロッガー』も同様に、一度の挑戦が短い。しかしその短い中に、「挑戦」「緊張」「達成」「失敗」「再挑戦」という一連の感情の波が詰まっている。これはいわば、数分で完結する“ミニチュアの人生劇場”のようなものであり、プレイヤーは小さな物語の主人公になる。1匹のカエルがたどる道のりが、思いのほか人間的な感情の流れを呼び起こすのである。

音楽と動作が織りなす心地よいテンポ

『フロッガー』のリズム感もまた大きな魅力の一つだ。BGMと効果音のテンポが、プレイヤーの操作のテンポと自然に同期していく。カエルが一跳びするたびに鳴る「ポコン」という軽快な音、丸太に乗る時の微妙な音の変化――それらはすべてプレイヤーの緊張をほぐし、次の行動を促す“音のガイド”になっている。視覚と聴覚のバランスを意識した作り込みは、当時としては非常に先進的で、プレイヤーの没入感を高める重要な要素だった。

誰でも遊べる直感操作の奥にある深み

4方向レバーだけで進む操作は、当時のゲーム初心者でもすぐに理解できるほど直感的だ。しかし一方で、上級者になるほど奥深さが見えてくる。動く物体のパターンを暗記したり、カエルを運ぶ丸太の速度の違いを読み取ったりすることで、より効率的に得点を稼ぐルートが見えてくる。つまり『フロッガー』は、初心者には優しく、熟練者には挑戦的な“二層構造”を持つデザインなのだ。この設計の巧みさこそ、長年にわたって多くの層に愛される理由である。

コミカルな演出と緊張感のバランス

『フロッガー』は、プレイヤーを笑わせながら冷や汗をかかせるという独特のゲーム体験を提供する。車に轢かれた時のカエルのコミカルな潰れ方、ワニの口に飲み込まれる瞬間の絶妙なタイミング、そしてステージクリア時に流れる軽快なメロディ。これらの演出は、単なるスコアゲームに感情の起伏を与えた。プレイヤーは笑いながらも、次の挑戦に自然と気持ちが向かう。こうしたユーモアと緊張の共存は、当時のゲームでは珍しい試みだった。

自然と都市の対比を描くビジュアルテーマ

『フロッガー』は舞台設定にも独特のメッセージ性を持っている。下半分の「車が走る道路」は人間社会の象徴、上半分の「川と森の自然」はカエルの本来の生息地を表す。この二つの世界を往来する構造は、単なるアクションの舞台ではなく、“人間と自然の境界を越える旅”という寓話的な意味合いを持つとも解釈できる。つまりプレイヤーは、文明の喧騒と自然のリズムの中を行き来する存在――それが『フロッガー』のカエルなのだ。

世界共通語としてのデザイン

もう一つ見逃せないのは、言語を必要としない普遍的なルール設計である。画面を見ただけで“何をすべきか”が直感的に理解できる。これはグローバル展開を見据えたアーケードゲームとして極めて重要な要素であり、『フロッガー』はその点で先駆的だった。日本だけでなく、北米やヨーロッパでも広く受け入れられた理由は、まさにこの「誰でもわかる構造」にあった。カエルというキャラクターも、文化的な壁を感じさせず、世界中のプレイヤーに親しみを与えた。

時代を超えるリプレイ性

単純な構成ながら、何度遊んでも飽きない“中毒性”も本作の特徴だ。プレイヤーが上達すればするほど、次の目標――ノーミスクリア、最高得点、スピード攻略――が見えてくる。しかもステージ構成は固定でありながら、動くオブジェクトの微妙なタイミングが常にズレるため、完全なパターン化は難しい。この“わずかな不確実性”が、プレイのたびに新鮮な緊張感を生み出すのだ。ここに、アーケードゲーム黄金期の設計哲学が凝縮されている。

遊びながら学ぶ“観察とリスク管理”の感覚

『フロッガー』はただの娯楽に留まらない。プレイヤーは自然と「危険の予兆を読む力」や「リスクを取るタイミング」を学ぶことになる。例えば、車の間隔を見て渡る瞬間を決めたり、沈むカメのタイミングを見極めたり――これらはすべて現実世界の危険回避と同じ原理である。無意識のうちにプレイヤーは“判断と行動の訓練”をしているのだ。この教育的とも言える側面は、子どもから大人まで幅広く支持された理由の一つである。

永遠に古びない普遍性

1981年に誕生した本作は、40年以上が経った今もなおプレイされ続けている。その理由は、派手な技術や複雑なストーリーではなく、根源的な“遊びの気持ちよさ”を追求しているからだ。カエルが一段ずつ前進していくそのリズム、障害物を読み切った瞬間の快感、ミスをした時の納得感。これらはゲームが本来持つ「行動と結果の一致」という原初的な楽しさを体現している。『フロッガー』は、まさに「遊びの原点」を思い出させてくれる名作なのである。

■■■■ ゲームの攻略など

攻略の基本理念 ―「焦らず、観察する」

『フロッガー』の攻略における最大の鍵は、反射神経よりも“観察力”である。ステージに入った瞬間にすぐ動き出すプレイヤーは、まず間違いなく車に轢かれるか川に落ちる。重要なのは、一定時間動かずに全体のリズムを観察し、車の間隔、丸太の流れ、カメの沈むタイミングを頭の中に描くことだ。動くすべてのオブジェクトにはパターンが存在しており、数秒間見るだけで安全なルートが見えてくる。『フロッガー』は単なる反射ゲームではなく、「見て、考え、動く」知的なアクションゲームなのだ。

道路エリアの渡り方 ―「縦のリズム」を掴め

ゲームの下半分にある道路ゾーンは、攻略の第一関門である。車の速度や車種はレーンごとに異なり、バスやトラックのような大型車両は長く、通過時間が長い。一方、小型車やオートバイは速く、隙間も短い。ここで意識すべきは、横方向の動きを読むのではなく「縦方向の間合い」を掴むこと。自分がどの列まで進めるかを見極め、列ごとに一瞬の“呼吸”を置くと安全に進める。無理に連続ジャンプをしようとすると、タイミングが崩れ、轢かれるリスクが高まる。焦りは禁物だ。

中央の安全地帯 ―「次の行動を組み立てる準備室」

道路を渡りきると、中央に小さな土手状のエリアがある。ここは敵の出ない唯一の安全地帯であり、次の川エリアに向けて心を整える重要なポイントである。この場所では一息つき、上側の流れをしっかり観察すること。丸太がどの方向に流れているか、どの列のカメが沈むか、ワニやヘビの出現タイミングなどを確認しよう。多くの初心者はここでも急いで飛び出してしまうが、冷静な観察が次の生存率を決める。『フロッガー』では、急がない者こそが遠くへ進めるのだ。

川の渡り方 ―「リズムと反射の融合」

上半分の川エリアでは、丸太やカメに飛び乗りながら対岸の巣を目指す。このパートは『フロッガー』の真骨頂とも言える緊張感に満ちている。基本戦術は、「流れと一緒に動く」こと。丸太の動く方向を理解し、タイミングを見計らって上へ進む。流れに逆らうように動くと、足場を見失い、流されてしまう危険が高い。また、カメは一定時間ごとに潜るため、沈む瞬間を見極めておくことも不可欠だ。上級者は、沈む直前にジャンプして次の足場に渡るという高度な“カウンター渡り”を行うこともできる。

巣に入るタイミング ―「最後の一歩が最難関」

川を渡りきった先の巣(スイレンの葉)に入る瞬間こそ、『フロッガー』最大の山場である。巣は5つあり、いずれも正確な位置にカエルを合わせないと入れない。しかも一部の巣にはワニが潜んでおり、口を開けて待ち構えている。ワニが大きく口を開いている時に飛び込むと一瞬で飲み込まれてしまうため、閉じたタイミングを見計らう必要がある。焦って早く入ろうとすると最終段階で命を落とすことも多く、「最後の一歩」が最も神経を使う場面と言える。

得点を意識したプレイ ―「安全+ボーナスの両立」

ステージクリアだけを目的にするなら、安全第一のルート取りで十分だ。しかし高得点を狙うなら、虫を捕まえたり、雌カエルを救助するなどのリスクある行動も必要になる。虫は時々巣の近くに出現し、制限時間内に捕獲すれば得点が大きく跳ね上がる。また、流れる丸太に雌カエルが乗っていることがあり、接触して背中に乗せたまま巣まで届けるとボーナス点が入る。これらは得点効率を上げる重要な要素だが、同時にプレイヤーの集中力とリスク判断を試す絶妙な罠でもある。

制限時間との戦い ―「余裕を持つ思考の組み立て」

各カエルには持ち時間が設定されており、タイマーがゼロになると強制的にミスとなる。ここで重要なのは、「時間を使い切らない計画性」である。特にステージ後半では、障害物が増え、待ち時間も長くなるため、1匹目をどれだけスムーズに巣に帰すかが鍵になる。理想的なのは、開始から20秒以内に1匹を巣に入れるペースを維持すること。時間を残してクリアすれば、その分ボーナス点も加算される。無駄な待機を減らすためには、道路と川の動きを同時に見る「二段階視点」を意識しよう。

中盤以降の難易度変化 ―「緩やかな狂気」

ステージが進むごとに、動く物体のスピードは上昇し、間隔が狭まる。特に第4ステージ以降では、車の列のリズムが崩れ、丸太の流れも不規則になる。さらに巣の位置にヘビが出現したり、ワニが頻繁に現れるようになり、休む暇がなくなる。ここで有効なのは「中央突破法」――つまり、真ん中の巣から狙う戦術だ。両端よりも中央の巣は障害物のパターンが読みやすく、慣れれば安全に進める。慣れてきたら、リスクを分散するために左右の巣を交互に狙うとよい。

裏技・テクニック ―「安全圏の維持とタイミング制御」

アーケード版ではいくつかの小技が存在する。たとえば、丸太の端に立っている時に一瞬レバーを反対方向に入れることで、カエルの座標を微妙にずらし、次の丸太へスムーズに移れる“位置合わせテク”がある。また、道路の最初のレーンでは、特定の速度で車が流れているため、タイミングを覚えればほぼ確実に安全な“渡りパターン”を作ることが可能だ。こうした小さな積み重ねが高スコアを目指すプレイヤーにとっての醍醐味であり、競技的な魅力を高めている。

上級者への道 ―「一手先を読む癖を身につける」

上級者になると、画面全体を俯瞰してプレイするようになる。車の列、丸太、カメ、虫、雌カエル――それぞれの動きを“面として”把握し、次の行動を0.5秒先に決める。この感覚を磨くことが『フロッガー』攻略の真髄だ。上達のポイントは「常に1ジャンプ先を考えて動く」こと。これを意識することで、行き当たりばったりのプレイから脱却できる。まさに“反射ではなく予知”が重要なスキルとなる。

連続プレイでの集中力維持 ―「小休止の戦略」

アーケード筐体で長時間プレイすると、徐々に集中力が落ちていく。『フロッガー』は短いプレイ時間の中で集中を極限まで求めるため、連続プレイ時には“間の取り方”が重要になる。数プレイごとに30秒の休憩を入れ、目を画面から離すだけでも反応精度が上がる。プロゲーマーの間では、連続で3クレジット以上入れずに一度席を立つという“リズムリセット法”が定番だったという。ゲームセンターでの長期攻略では、メンタル管理も勝敗を分けるのだ。

総合攻略まとめ ―「慎重さとリズム感の両立」

『フロッガー』を極めるには、慎重な観察と大胆な行動のバランスを取ることが不可欠である。すべてのステージで言える共通原則は、 1. 観察を怠らない 2. リズムを掴む 3. 焦らず一歩ずつ進む 4. リスクを計算する この4点に尽きる。1980年代のアーケードゲームの中でも、『フロッガー』は戦略性の高さとプレイヤースキルの育成という点で際立った存在であり、単なる得点競争を超えて“考えるアクション”の先駆けだった。

■■■■ 感想や評判

登場当時の衝撃 ―「カエルが主人公のゲーム?」

1981年当時のアーケードゲームシーンでは、スペースシューターや格闘型のアクションが主流だった。そんな中に現れた『フロッガー』は、カエルを主人公に据え、敵を倒さずひたすら“無事に帰る”という平和的なテーマを掲げていた。この発想は、当時のゲーマーたちにとって新鮮かつ異質だった。「こんな地味なゲームが面白いのか?」という疑念の声も一部にはあったが、実際にプレイするとその緊張感と達成感に誰もが魅了された。登場初期から「意外な中毒性を持つゲーム」として瞬く間に口コミで広まり、ゲームセンターでは連日プレイヤーの行列ができた。

プレイヤーの実感 ―「失敗してもまた挑みたくなる」

『フロッガー』をプレイした人々の多くが口を揃えて語るのは、「失敗してもイライラしない」という点である。轢かれたり川に落ちたりした時、演出がどこかコミカルで、プレイヤーに笑いと悔しさを同時に与える。この“悔しさの心地よさ”こそが本作の魔力だ。難易度は高いが理不尽ではなく、常に「次はうまくやれる」と思わせる絶妙なバランスに調整されている。だからこそ、失敗が次の挑戦への原動力となり、長時間のプレイでもストレスよりも楽しさが勝る。これは80年代アーケード設計の理想形と言える。

子どもから大人まで夢中になれた“共通言語のゲーム”

『フロッガー』は、シンプルなルールゆえに年齢や性別を問わず楽しめるゲームだった。当時のゲームセンターには中高生やサラリーマンが多かったが、本作は親子連れでもプレイできるほど平和的な題材で、暴力的な描写が一切ない。そのため、他のタイトルと比べても女性プレイヤーの姿が目立ったという証言も多い。また、誰が見ても「道路を渡るカエル」という状況が直感的に理解できるため、説明書が不要だった。こうした“誰でも理解できるルール”こそ、時代を超えて愛される理由の一つだ。

メディア・雑誌での高評価

当時のゲーム専門誌では、『フロッガー』は“知的アクションの名作”として高い評価を得ていた。アーケード雑誌『ゲーメスト』や海外誌『Electronic Games』などでは、「単純なルールの中に奥深い戦略性を秘めた傑作」と紹介されている。また1982年のアメリカでは、ビデオゲームの人気投票で『ドンキーコング』『パックマン』と並ぶほどの得票を集め、一般層への浸透度の高さが証明された。特に“カエルを安全に導く”という倫理的でユーモラスなテーマが子どもたちにも好評で、教育的な価値があるとまで言われた。

アメリカでの社会的ブーム

セガ・グレムリンが北米で稼働を開始すると、『フロッガー』は瞬く間に社会現象的な人気を得た。大都市のアーケードでは専用筐体が常に満席となり、新聞やテレビでも取り上げられるほどの話題を呼んだ。特に“車の間を縫って渡る”という行為がアメリカの交通文化と重なり、プレイヤーたちは「まるで自分が都市のカエルになったようだ」と感想を述べている。また、1983年には家庭用機への移植版もヒットし、家庭で家族と一緒に楽しむ“安全なアクションゲーム”として長く人気を維持した。

難易度に対する賛否

一方で、難易度の高さについては意見が分かれた。序盤こそ簡単に見えるが、後半になると丸太の間隔が短くなり、わずかなタイミングのズレで失敗するようになる。特に初心者にとっては「最後の巣に入る直前でミスをする」ことが多く、悔しさが募る構成だった。しかしこの高難度こそが“もう一度”と思わせる中毒性を生み出しており、ゲームセンターでのプレイ継続率(リプレイ率)は当時としても非常に高かったという。つまり、批判点とされる要素が、同時に人気の理由でもあったのだ。

女性ゲーマー層の拡大に貢献

『フロッガー』は、アーケードゲームにおける女性プレイヤー層の拡大に寄与した作品でもある。暴力性がなく、操作がシンプルで、キャラクターが愛嬌あるため、初めてゲームに触れる女性や子どもたちも抵抗なくプレイできた。実際、当時の米国では「フロッガーは女性が一人でプレイできる数少ないアーケードゲーム」として雑誌に特集が組まれたこともある。ゲームセンター=男性的空間というイメージを少しずつ変えていった社会的意義も見逃せない。

日本国内での受け入れと文化的評価

日本でも『フロッガー』は高く評価され、特に1980年代前半のゲームファンにとっては“反射神経ゲームの教科書”のような存在となった。学園祭や地域の商店街イベントなどで設置されたアーケード筐体では、子どもから大人まで幅広い世代が競い合った。さらに、教育番組や雑誌などでも“集中力を養うゲーム”として紹介されることがあり、純粋な娯楽を超えて知育的な側面も注目された。プレイヤーが危険を読み取って安全なルートを選ぶ構造は、ゲームを通して判断力やタイミング感覚を鍛える教材的価値を持っていたのだ。

後世への影響とリメイク評価

『フロッガー』の人気は一過性では終わらなかった。90年代にはスーパーファミコンやPCでリメイク版が登場し、2000年代以降も携帯アプリやPlayStation向けにアレンジされた。どの時代でも高く評価されたのは、根幹となる“ゲーム性の普遍性”である。たとえグラフィックが進化しても、ルールの骨格は変わらず、プレイヤーは同じ緊張と達成感を味わえる。IGNやGameSpotといった海外メディアでも、「最も完成されたクラシックアーケードの一つ」として定期的に取り上げられている。

現代プレイヤーの視点 ―「古さを感じさせない完成度」

現代のゲーマーがプレイしても、『フロッガー』の設計に古臭さを感じることは少ない。むしろ、複雑なゲームに慣れた世代が本作を体験すると、そのシンプルさとテンポの良さに新鮮な驚きを覚えるという意見も多い。SNS上では「40年前の作品なのに完成度が高すぎる」「最初の5秒でルールがわかるのがすごい」といったコメントが相次ぎ、リバイバル的な人気を得ている。老若男女を問わず楽しめる設計は、現代のモバイルゲームやブラウザゲームの原点とも言える。

“癒し系アクション”としての評価

近年では、『フロッガー』を「癒し系アクション」と評する声もある。プレイヤーが焦らずに観察し、慎重に行動するゲームデザインは、現代のストレス社会における“心のトレーニング”として再評価されているのだ。ゆったりとしたBGM、単純で明確な目標、そして小さな達成の積み重ね――これらはマインドフルネス的なゲーム体験を生み、リラックス効果があるとまで言われている。『フロッガー』は、アーケードゲームが持つ「競争」ではなく「自己調整」の側面を象徴する作品でもある。

まとめ ―「シンプルさこそ究極の完成形」

総じて『フロッガー』は、ゲーム史の中で“シンプルな面白さの極致”として位置づけられている。プレイヤーの多くは、派手な演出も複雑なルールもないのに、なぜか夢中になってしまうという共通体験を語る。それは、ゲームという娯楽が本来持つ根源的な魅力――「行動・失敗・学習・成功」のサイクルが完璧に機能しているからだ。1981年に登場した一匹のカエルは、今なお世界中でプレイヤーの心を跳ねさせ続けている。

■■■■ 良かったところ

誰でも理解できる「普遍的ルール設計」

『フロッガー』の最大の長所は、プレイヤーが一目で“何をすべきか”を理解できる直感的な設計にある。ゲームセンターの画面を覗き込んだだけで、「カエルが道を渡って家に帰る」という目的がすぐにわかる。このわかりやすさは、複雑なチュートリアルや説明書を必要とせず、誰でもすぐに参加できる“開かれたゲームデザイン”の象徴だった。ゲーム初心者でも数十秒でルールを理解し、最初の挑戦を楽しめるという敷居の低さは、当時のアーケード業界において革命的な価値を持っていた。

“生き延びる”こと自体が楽しい設計

『フロッガー』は敵を倒してスコアを稼ぐタイプのゲームではなく、あくまで「生き残ること」自体が目的である。プレイヤーは危険を回避し、目的地へ無事に到達した瞬間に深い満足感を得る。この「勝つ」ではなく「帰る」を主軸にしたデザインは、当時としては非常に斬新だった。多くのアクションゲームが“攻撃と征服”を楽しむのに対し、『フロッガー』は“生存と帰還”という穏やかな喜びを提供する。そこには人間の根源的な本能――安全への帰属欲求――が見事に組み込まれている。

視覚・聴覚が一体となったプレイ感

本作の音と映像の調和は、1980年代初期のゲームとしては群を抜いていた。カエルが跳ねる時の“ポコン”という音、川のせせらぎを模した電子音、車が通過するたびに鳴る軽快な効果音――それらがプレイヤーの操作と同期し、自然なテンポを作り出す。この“音の手触り”が、プレイヤーの集中を高め、まるで生き物のように画面と一体化する感覚を生む。さらに、童謡やアニメ曲をモチーフにしたBGMは親しみやすく、プレイヤーの緊張を和らげる役割を果たしていた。シンプルな音構成ながら、ゲーム体験を豊かに彩るサウンドデザインは、今でも高く評価されている。

ゲームテンポの完璧なリズムバランス

『フロッガー』のテンポ設計は、まさに職人芸と言える。1匹のカエルを巣に帰すまでの時間は1~2分程度で、ステージクリアまでの流れが非常に心地よいテンポで進む。危険と安全のサイクルが短く、緊張と解放のリズムが絶妙に交互に訪れるため、プレイヤーは飽きることなくプレイを続けられる。しかも、ミスした際のリトライも素早く、待ち時間がほとんどない。このテンポの良さが“もう一度”という意欲を刺激し、アーケードでの回転率を高める結果にもつながった。

シンプルなのに奥が深い戦略性

単純なルールの裏には、精密に計算された戦略性が隠れている。車の流れを読む洞察力、丸太の速度差を把握する判断力、ワニの出現を予測する観察力――プレイヤーの行動は常に論理的思考と連動している。1手先、2手先を考えて行動するほど成功率が上がり、慣れてくると自分の成長を実感できる。この「上達の実感」がプレイヤーを長く惹きつける要素であり、単なる反射神経ゲームとは一線を画していた。

高難度と公平性の絶妙なバランス

『フロッガー』は決して易しいゲームではない。しかし、理不尽に感じる要素がほとんどない点が評価された。すべてのミスには必ず理由があり、「自分が焦ったから」「タイミングを誤ったから」と納得できる設計になっている。運の要素が少なく、実力と経験が結果に直結する。そのため、上達すれば確実に生存率が上がり、スコアも安定して伸びる。この“努力が報われる公平さ”こそが、多くのプレイヤーに安心感と挑戦意欲を与えた。

キャラクターの愛嬌と没入感

主人公であるカエルのデザインは、単純なドット絵ながらも非常に魅力的だ。小さな体を必死に動かして道路を渡る姿には、どこか健気さがあり、プレイヤーは自然と感情移入してしまう。ミスした時にぺちゃんこになるコミカルなアニメーションも絶妙で、笑いと悔しさが入り混じる独特の感覚を生む。この“キャラへの愛着”がプレイヤーを再挑戦へと駆り立て、単なるスコアアタックではなく“カエルを無事に家へ帰らせたい”という物語的なモチベーションを生んでいる。

短時間で満足できる密度の高いゲーム体験

当時のアーケードゲームは、短いプレイ時間で満足度を与える必要があった。『フロッガー』はその点で理想的な構成を持っている。1プレイが数分で完結し、短時間で緊張・失敗・達成の感情を一通り味わえる。しかも、ステージごとの難易度上昇がなめらかで、初心者でも少しずつ上達を実感できる。この“短いのに濃い”プレイサイクルは、現代のモバイルゲームデザインにも受け継がれており、『フロッガー』が築いた黄金比は今も通用している。

教育的価値 ―「注意力とリスク管理」を学べる

意外なことに、『フロッガー』は教育分野でも注目されたゲームである。子どもたちが遊ぶうちに、自然と“観察力”や“危険予知能力”を身につけられるからだ。道路を渡るタイミング、丸太の動きを読む判断、危険な動物を避ける直感――これらは現実のリスク管理に通じる。つまり、『フロッガー』は単なる娯楽ではなく、遊びを通じた学びを提供するゲームだった。この構造が評価され、学校教材や研究対象として取り上げられたこともある。

時代を越えても色褪せない完成度

『フロッガー』が今日まで語り継がれる最大の理由は、時代を問わない完成度にある。グラフィック技術がいくら進化しても、このゲームの面白さは一切損なわれない。操作は簡単、目的は明確、達成感は純粋――この三拍子が揃ったデザインは、40年以上経った今でも完璧に機能する。リメイクや復刻版が何度出ても評価が高いのは、根本的な構造が普遍的だからだ。『フロッガー』は流行や技術ではなく、“遊びそのもの”の本質を体現しているのである。

プレイヤーとの心理的共鳴

プレイヤーが『フロッガー』に感じるのは、単なる操作の楽しさではない。そこには、自分自身の生活や人生の比喩のような共鳴がある。危険を避けながら少しずつ前進し、何度も失敗しながらゴールを目指す――それは、誰もが日々経験している“挑戦と再起”の象徴でもある。この心理的な共鳴こそが、本作が何十年も愛され続ける理由の一つだ。単なるアクションではなく、“生き方の縮図”として人々の心に残るゲームなのである。

まとめ ―「完成されたミニマリズムの芸術」

『フロッガー』の良かったところを一言でまとめるなら、それは「余計なものを削ぎ落とした完璧な遊びの形」だ。4方向レバー、限られた時間、単純な目標――それだけでプレイヤーの心を掴み、離さない。無駄を省いたミニマルな設計の中に、驚くほどの深みと緊張感、そして愛嬌がある。この完成度は偶然ではなく、緻密なデザイン哲学の結晶である。『フロッガー』は、シンプルこそ最強であることを証明した永遠の名作なのだ。

■■■■ 悪かったところ

難易度の高さが生む“初心者の壁”

『フロッガー』は非常に緻密で完成されたゲームであるがゆえに、初心者にとっては最初の数分が極めて難しく感じられる。特に、初めてプレイする人が陥るのは“焦り”だ。画面下の車の流れが早く、どのタイミングで進むべきかを把握する前に轢かれてしまうケースが多い。また、操作が単純な分、プレイヤーの判断力とタイミングにすべてが委ねられており、最初は理不尽に感じることもある。結果として、「ルールは簡単なのにすぐ死ぬ」という矛盾した印象を持たれやすく、当時のライトプレイヤー層の中には早々に離脱した人もいた。

プレイテンポの緩急が極端

『フロッガー』のゲーム進行は、静と動のリズムが特徴だが、そのバランスが時に“テンポの乱れ”として感じられることがある。序盤はテンポよく進むが、後半の川エリアでは慎重さが求められ、プレイ速度が一気に落ちる。特に丸太の流れを待つ時間が長くなると、テンポの良さが失われ、プレイヤーによっては「もどかしい」と感じる場合がある。制限時間があるとはいえ、一定の“待ち時間”が続くと集中力が切れやすく、アーケード特有の爽快感を求める層には物足りなさを与えた。

当たり判定のシビアさ

アーケード版の『フロッガー』では、当たり判定が非常に厳密に設定されていた。特に巣(スイレンの葉)に入る際は、数ドット単位で位置がずれるとミス扱いとなる。この“ピクセル精度”の要求は、正確さを追求する設計意図があるとはいえ、プレイヤーの体感的には「入ったのに死んだ」と感じることが多く、理不尽に思われる要素でもあった。特にジョイスティック操作に慣れていないプレイヤーにとっては、ミスが技術不足ではなく“微妙なズレ”によるものと感じられ、ストレスの原因となった。

ビジュアルの単調さと環境の変化の少なさ

『フロッガー』のステージは、基本的に「道路」と「川」を組み合わせた同一構成で展開される。敵キャラクターや背景に大きなバリエーションがなく、面を進めても環境が劇的に変化するわけではない。このため、長時間プレイすると「新鮮味の薄さ」を感じることがある。当時の技術的制約によるものだが、後発のアーケードタイトルのような多彩な背景やステージ演出に比べると、やや単調に映る点は否めない。特に長時間プレイ派のゲーマーからは、「もっと変化がほしい」との意見が多く聞かれた。

BGMの繰り返しによる“耳疲れ”

『フロッガー』のBGMは親しみやすく明るいが、ループ構造が短いため、長時間プレイすると同じメロディが繰り返される。特にアーケード環境では複数の筐体が並び、他の音と混ざるため、一定時間を超えると耳に残りやすく“聴覚疲労”を感じることもあった。もちろん当時としては技術的制約の範囲内での表現だったが、後の時代のプレイヤーからは「もう少し音楽にバリエーションがあれば…」という指摘も見られる。明るく楽しい旋律が逆に単調さを助長してしまうのは、皮肉な欠点の一つと言える。

ステージ進行の“変化の見えにくさ”

ステージが進むにつれて難易度は上がるが、見た目の変化がほとんどないため、プレイヤーが「今どの面にいるのか」を直感的に把握しづらいという問題がある。川の流れが速くなる、敵の配置が変わるといった微妙な違いはあるものの、視覚的には同じ構成の繰り返しに感じられる。つまり、進行度の“実感”が薄いのだ。これにより、プレイヤーによっては「同じことを延々とやっている気がする」と感じることもあり、長期的なモチベーション維持には不向きな面があった。

高難易度ゆえの“理不尽感”と緊張疲れ

上級ステージでは、障害物の速度と量が極端に増加し、少しでも遅れると回避不可能な状況になる。この急激な難易度上昇は、熟練者にとっては挑戦的だが、一般プレイヤーにとっては「もう避けようがない」と感じる瞬間がある。さらに、終始緊張感が途切れないため、長時間プレイすると精神的な疲労も蓄積しやすい。テンポの速いアクションとは違い、慎重なプレイを続けること自体が疲れを生むため、「気軽に遊ぶには少し重い」という意見もあった。

誤操作による事故が起きやすい

『フロッガー』の操作は単純だが、その分、わずかなレバーの誤操作が命取りになる。1回の入力でカエルが1マス進む仕様のため、意図せず連続でレバーを倒してしまうと、丸太や車の上を飛び越えて水に落ちることがある。特に古いアーケード筐体では、レバーの感度や反応速度にばらつきがあり、それが“誤操作死”につながることもしばしばだった。プレイヤー自身のミスでありながら、物理的な入力の難しさが絡むことで、納得感の薄い失敗に感じられることがあった。

協力・対戦要素の欠如

当時の多くのアーケードゲームには、同時プレイやスコア競争など、他者との関わりを生む仕掛けがあった。しかし『フロッガー』は基本的に一人用であり、交代制によるスコア競争以外の要素が少ない。協力してカエルを導くモードや、対戦形式のゲーム性があれば、より多くの層に長く遊ばれた可能性がある。実際、のちのリメイク版では二人同時プレイや通信対戦が実装され、それが再評価のきっかけとなった。つまり、オリジナル版では“共遊性の弱さ”が唯一の物足りなさとして残った。

リワード構造の乏しさ

ステージをクリアしても大きな演出や報酬がない点も、一部プレイヤーからは不満として挙げられた。成功しても画面上部の巣が埋まるだけで、次のラウンドに移行するだけという淡白な演出だったため、“達成のご褒美”が弱く感じられるのだ。これにより、努力しても「目に見える成果が少ない」という印象を与えやすかった。後年のリメイク作品では、カエルの巣に到着する際のアニメーションや音楽演出を強化し、この部分が大幅に改善されたのは象徴的である。

技術的限界による演出不足

当時のハードウェアでは、背景の動きやアニメーション表現に限界があり、環境変化やイベント的な演出がほとんど存在しなかった。現代の視点で見れば、世界観の広がりに欠け、単調に感じる部分も多い。プレイヤーからも「もう少し世界を感じたい」「昼夜や天候の変化があればもっと良かった」といった声が挙がっていた。もちろん1981年という時代を考えれば妥当な範囲だが、それでも表現面での制約が体験の幅を狭めていたのは事実である。

まとめ ―「完璧さゆえの不自由さ」

『フロッガー』の欠点を一言で表すなら、それは“完璧すぎたがゆえの不自由さ”である。ゲームデザインとしての完成度が高く、すべてが正確に機能しているが、だからこそ遊びの余地やバリエーションが少ない。上達すればするほど同じパターンに収束し、驚きが薄れる。自由度よりも秩序を重視した設計は、長所でもあり短所でもある。しかし、それは同時に『フロッガー』という作品が、極限まで洗練されたアーケードデザインの結晶である証でもある。欠点を含めて、この作品は1980年代初期のゲーム文化を象徴する“純粋な体験”として今も語り継がれている。

[game-6]■ 好きなキャラクター

主人公・カエル ― 小さくても勇敢なヒーロー

『フロッガー』の主役であるカエルは、アーケード史上もっとも愛され続けた無言のヒーローの一匹である。見た目はただの小さな緑のカエル。しかし、その小さな身体で巨大な車列をくぐり抜け、激流の川を渡っていく姿は、まるで命がけの旅人だ。プレイヤーはいつの間にか「ただの操作キャラ」ではなく、「守るべき命」を操作している感覚に変わる。車に轢かれて潰れた瞬間には痛みを感じ、巣にたどり着いた瞬間には胸が熱くなる。無機質なドットでありながら、カエルはプレイヤーの感情を動かす存在として、アーケードの中で生きているのだ。

雌カエル ― 優しさとリスクを象徴する存在

ステージ中の丸太に乗って現れる“雌カエル”も、プレイヤーの心に残るキャラクターだ。彼女を救助して背中に乗せ、巣まで送り届けるとボーナス得点が入る。しかし、それは同時にリスクを伴う行為でもある。救出に気を取られれば、丸太から滑り落ちる危険も高まる。この「リスクの中の優しさ」が、『フロッガー』の象徴的なテーマを体現している。カエルが危険を顧みず仲間を助ける姿は、プレイヤーに“思いやり”という感情を思い出させる。単なる得点アイテムではなく、心を動かす登場キャラクターなのだ。

ワニ ― 恐怖の象徴としての美学

ワニは、『フロッガー』における“自然の脅威”そのものである。静かに川を漂い、突然大口を開けてカエルを飲み込む。特に巣の入り口で待ち構えているワニは、プレイヤーの緊張を最大限に高める存在だ。その恐怖演出は単なる敵ではなく、自然界の厳しさを象徴している。音もなく現れるその存在感は、まるで静寂の中の死神。だが、プレイヤーの間では“あの瞬間がたまらない”という声も多く、恐怖とスリルを楽しむ要素として愛されている。ワニが登場するだけで画面が引き締まる、それほど印象的な存在だ。

ヘビとカワウソ ― 川面に潜むトリックスター

中盤以降のステージで姿を見せるヘビとカワウソは、見た目以上に厄介な敵である。ヘビは丸太の上に現れ、油断して近づいたカエルを襲う。カワウソは水面下から不意に現れ、プレイヤーを川へ引きずり込む。どちらも“動きが不規則”であり、プレイヤーに一瞬の判断を迫る存在だ。だが、その存在感がステージ全体を生き生きとさせ、単なるパズルゲームではなく“生き物の世界”を感じさせてくれる。プレイヤーからも「厄介だけど憎めない」「自然の一部として必要な敵」として印象に残るキャラクターである。

丸太とカメ ― 味方でありながら裏切る存在

丸太とカメは、カエルが川を渡るために欠かせない“足場”だ。丸太は安定した移動台として頼れる存在だが、時には速度が速くなり、カエルを画面外に流してしまうこともある。一方のカメは、表面上は安全そうに見えても、一定時間が経つと潜水してカエルを沈めてしまう。この「味方でありながら危険でもある」性質が、プレイヤーの緊張を高める。特に沈む直前のカメのアニメーションは、プレイヤーの記憶に強く残るシーンの一つだ。丸太やカメは“キャラクター”というより“自然そのもの”の役割を担っており、ステージに生命感を与えている。

虫(ハエ) ― 小さな報酬の象徴

巣の近くに現れる虫(ハエ)は、得点稼ぎのためのボーナス対象だが、その存在はゲーム全体にリズムを与えている。制限時間の中で虫を取るにはリスクを冒す必要があり、プレイヤーは常に「取るか、無視するか」の判断を迫られる。この二択は、スコアよりも自分のプレイスタイルを映す鏡のような役割を持っている。虫を追う人は挑戦型、避ける人は安定型――プレイヤーの性格までも浮かび上がらせるこの存在は、わずかなドット絵でありながら心理的に深い意味を持っている。

車やトラックたち ― 無機質な“人間社会の象徴”

ゲーム下半分の道路に行き交う車やトラックは、単なる障害物ではない。彼らは人間社会そのものの象徴であり、“自然に帰るカエル”を阻む文明の壁だ。バス、ブルドーザー、タクシー――それぞれが異なる速度で動き、まるで混雑する都会の道路を再現している。この“無機質な敵”が、ワニやカメといった自然の脅威とは違うタイプの緊張感を生む。プレイヤーが車を避ける行為は、どこか現代社会を生き抜く人間の姿にも重なる。だからこそ、この無表情な車たちは印象深く、プレイヤーの記憶に強く刻まれる。

巣(スイレンの葉) ― 安堵と達成のシンボル

『フロッガー』において巣は、単なるゴールではなく“帰る場所”として描かれている。そこに到達した瞬間、プレイヤーは安心と喜びを同時に感じる。アーケードゲームの多くが「次の戦い」へ進む構成であるのに対し、『フロッガー』は「帰ることで終わる」。この構造がプレイヤーに精神的な満足を与えるのだ。しかも、巣が5つ並んでいるのは、単に難易度を上げるためではなく、“複数の帰る家”を象徴しているようにも見える。すべてを埋めた時の達成感は、アーケードの中でも格別である。

カエルたちを取り巻く“世界”というキャラクター

『フロッガー』の魅力は、キャラクター単体ではなく“世界全体が一つの生態系”として機能していることにもある。道路、川、丸太、敵、虫――それぞれが独立して動いているようで、すべてが一つのリズムで繋がっている。この調和がまるで生き物の体内のように感じられ、プレイヤーはゲームというより“生きる世界”の中に入り込む感覚を味わう。つまり『フロッガー』では、背景や障害物までもがキャラクターとして存在しており、全体が呼吸しているのだ。

プレイヤー自身が“もう一匹のカエル”

最終的にもっとも印象的なキャラクターは、実は画面の外にいる“プレイヤー自身”かもしれない。『フロッガー』のゲームデザインは、プレイヤーに常に判断を迫り、命の危険を体感させる。だからこそ、プレイヤーは単なる操作者ではなく、まるで“もう一匹のカエル”として共に旅をしている感覚を得る。画面を超えて感情移入を生み出す構造――それこそが『フロッガー』という作品が名作と呼ばれる理由の一つである。

まとめ ―「命あるドットたちの共演」

『フロッガー』に登場するキャラクターたちは、全員が単なる敵味方の区別を超え、“生きる世界の一部”として存在している。プレイヤーはそれぞれの動きを読み取り、調和を保ちながら生き抜く。そこには善悪の概念も勝敗の優劣もない。ただ、生きて、帰る。その原始的で純粋な関係性が、どのキャラクターにも命を与えている。だからこそ『フロッガー』の登場人物(いや、生き物)たちは、40年以上経った今でもプレイヤーの記憶に生き続けているのだ。

[game-7]■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

アーケード黄金期の価格設定 ― 100円で味わう命のドラマ

1981年当時、『フロッガー』のプレイ料金は日本では1プレイ100円が主流であった。ファミリー層や学生たちが放課後に列を作り、小銭を握りしめて筐体の前に並んだ。わずか100円で数分間、命懸けのドラマを体験できる――それが本作の最大の魅力だった。上級者になれば、同じ100円で10分以上生き延びることもでき、プレイヤー同士で「1コイン最長生存記録」を競う風潮も生まれた。 当時はインフレ前夜であり、コーヒー一杯150円、漫画誌180円と考えれば、100円の価値は決して安くなかった。それでも『フロッガー』の前には列が絶えなかったのは、「100円分の緊張と達成感」がしっかり保証されていたからである。

宣伝・販促のスタイル ― “静かな挑戦者”としての存在感

『フロッガー』の宣伝は、派手なビジュアルやキャッチコピーで煽るタイプではなかった。セガとコナミが共同で展開した販促では、ゲーム誌やアーケード専門チラシに「考えるアクション」「反射神経よりも観察力」といったキャッチが使われ、知的なゲームであることを強調していた。当時の広告ポスターには、カエルが道路を横断しているシルエットが描かれ、「命を運べ」という印象的なキャッチフレーズが添えられていたという。 それは爆発的なアクションではなく、静かな緊張と集中の世界を予感させるものだった。『フロッガー』は“静のアクションゲーム”として、自らを派手に見せるよりも、プレイヤーが自ら体験して理解するタイプの宣伝戦略を採用していた。

口コミによる自然拡散 ― 口コミの時代の成功例

1981年当時、SNSどころか家庭用インターネットも存在しない時代に、『フロッガー』は口コミだけで人気を拡大していった。特に都市部のゲームセンターで人気が爆発し、プレイヤー同士の会話を通じて地方へと広がっていった。 「一見地味なのに、やってみたら止まらない」「車に轢かれても笑える」――そんな生の感想が自然と人を呼び込んだ。さらに、当時の学生たちはゲームノートを作り、どのタイミングで渡ると安全か、どの丸太に乗るのが最適かを仲間内で共有していた。つまり『フロッガー』は、広告よりも“体験者の熱”によって拡散された、まさに口伝のヒット作だったのだ。

海外でのプロモーションと社会的認知

アメリカでは、セガ・グレムリンによる大規模な展開が行われた。テレビCMでは、カエルがハイウェイを渡るアニメ映像とともに「Cross the road, save your life!(道を渡って生き延びろ!)」というナレーションが印象的に流れ、子どもたちの心をつかんだ。 新聞広告でも“命を大切にするアクション”というテーマが取り上げられ、暴力的な内容が多かった当時のゲーム界で『フロッガー』は異色の存在として注目を浴びた。アメリカでは親が子どもに遊ばせても安心なゲームとして人気を博し、“教育的なアーケードゲーム”という新しいカテゴリーを確立したとも言われている。

家庭用移植によるさらなる普及

『フロッガー』の人気を決定づけたのは、家庭用移植の成功だった。コレコビジョン版やAtari 2600版、MSX版などが続々と登場し、家庭で家族みんなが楽しめるタイトルとして地位を確立した。 特に北米では、テレビCMに「家族全員がカエルのように跳ねる」というユーモラスな映像が使われ、子どもから大人まで笑顔でプレイする姿が印象的に描かれた。こうしたイメージ戦略が功を奏し、アーケードゲーム=危険・不良というイメージを払拭する役割を果たした。日本でもファミコンやPC-8801などに移植され、当時の“家庭用ブーム”を後押しした作品のひとつとなった。

人気の社会的広がり ― 教育と娯楽の中間にある作品

『フロッガー』の人気は単にゲームセンター内に留まらず、教育関係者の注目も集めた。学校の教材展示会では、「タイミングを見て安全に渡る」という構造が、交通安全教育の補助教材として応用できると紹介されたこともある。 アメリカの一部の州では、子どもの判断力や反射訓練を目的に『Frogger』を教育プログラムの一環として利用したという記録もある。こうした文化的広がりは、他のアーケード作品にはあまり見られない特徴であり、『フロッガー』が持つ“暴力ではなく観察で勝つ”というメッセージが社会的にも受け入れられた証である。

ゲームセンター文化を変えた存在

『フロッガー』は、アーケードに新しい客層を呼び込んだゲームでもあった。従来は男性中心だったゲームセンターに、女性や子どもたちが気軽に入れるようになったのは、『フロッガー』のように平和的で理解しやすい作品が登場したからだ。 実際、1982年のセガ社内調査では、女性プレイヤー比率が他のタイトルより約20%高かったというデータも残されている。この「誰でも遊べる」という安心感が、のちのファミリーアミューズメント施設の原型を作ったと言っても過言ではない。『フロッガー』は“みんなのアーケードゲーム”という新しい文化を築いたのである。

ゲーム雑誌・メディアでの継続的な支持

発売から数十年が経った今でも、『フロッガー』は各種メディアで取り上げられ続けている。80年代当時のゲーム雑誌では、「シンプルだが奥が深い」「1ミスの重みが心地よい」といったレビューが並び、後年のレトロゲーム特集でも常に高い評価を維持している。 また、1990年代以降は「懐かしの名作ランキング」に必ず名前が挙がり、海外メディアIGNの「史上最も影響力のあるアーケードゲーム50選」でも上位にランクインした。プレイヤーの記憶だけでなく、ゲーム史的にも“文化財”のような扱いを受けている。

リメイクとコラボによる再評価

1990年代後半以降、『フロッガー』はリメイク作品として新たな生命を吹き込まれた。PlayStation版『Frogger』は3Dグラフィックで蘇り、オリジナルのルールを維持しつつも現代風のビジュアルを導入して話題を集めた。 また、携帯電話向けのJavaアプリ、スマートフォン版、さらには『クロッシーロード』などのインスパイア作品も登場し、若い世代にも再認知された。セガやコナミのイベントでは、復刻版筐体が展示されるたびに長蛇の列ができるほどの人気を誇り、レトロファンと新規プレイヤーの橋渡し的存在となっている。

文化アイコンとしての“フロッガー”

『フロッガー』は単なるゲームではなく、ポップカルチャーの一部となった。アメリカのテレビドラマ『セインフェルド』では、“フロッガーの筐体を道路横断させる”というユーモラスなエピソードが放送され、社会現象的な話題となった。 また、現代アートやアニメーションでも“カエルが道路を渡る”という構図は引用され、命の儚さとユーモアを象徴するモチーフとして扱われている。日本でも復刻版ポスターやTシャツ、ピンズ、フィギュアなど、多彩なグッズ展開が行われ、ファッションアイコン的存在にまで昇華した。

まとめ ― 時代を超えて愛された“帰るゲーム”

『フロッガー』は1981年に登場して以来、40年以上にわたり世界中で愛され続けている。1プレイ100円で味わえる緊張と達成、そして“帰る”という普遍的な喜び。そのシンプルな構造が、世代を超えて共感を呼んできた。 宣伝に頼らず、口コミと体験で広がったその人気は、まさに「遊びの純粋さ」の象徴である。文明と自然、挑戦と安堵、危険と希望――それらを小さなカエルの一跳びに凝縮した『フロッガー』は、アーケード文化の中でも特別な輝きを放ち続けている。

[game-8]

![GBA フロッガー 魔法の国の大冒険(ソフトのみ)(箱説明書なし)【中古】[☆3]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kantei-c/cabinet/71/4988602091212-102302.jpg?_ex=128x128)