【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:日本物産

【開発】:日本物産

【発売日】:1981年6月

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

● 発売当時の背景と開発経緯

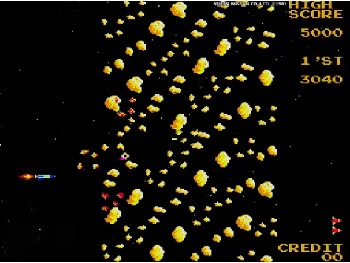

1981年、日本のアーケードゲーム産業はシューティングゲームの新たな黄金期を迎えていた。前年の『ギャラクシアン』(ナムコ)や『ムーンクレスタ』(日本物産)などの成功により、宇宙戦争をモチーフとしたタイトルが数多く登場していた。その中で、日本物産(通称ニチブツ)が世に送り出したのが『ムーンシャトル(MOON SHUTTLE)』である。本作は、同社が展開してきた「ムーン」シリーズの最終作として位置づけられており、前作のノウハウを活かしつつ、アーケード技術の進化を反映した完成度の高い作品として登場した。

開発陣は、「宇宙戦争」というテーマの中で、単調になりがちなシューティング構成に変化を与えることを目指した。そのため、単に敵を撃ち落とすだけではなく、障害物を避けながら進む「隕石ゾーン」と、敵軍との直接戦闘を行う「交戦ゾーン」を交互に配置し、プレイヤーに常に異なる緊張感を与える構成を採用した。こうした「二部構成の面展開」は当時としては珍しく、プレイヤーの反射神経と戦略性の両方を要求する点が、他社製品との差別化につながっている。

● ゲームシステムと操作方法

プレイヤーは、自機「ロケット」を操作し、未知の惑星空域を突破して「暗黒帝王」と呼ばれる強大な敵勢力に挑む。操作は5方向レバーと1つの発射ボタンという、シンプルながら精密な入力方式を採用している。レバーは上下左右に加え、右方向への入力で加速が可能となっており、とくに隕石ゾーンではスピードコントロールが重要な要素となる。

攻撃手段である「波動砲」は、本作の象徴的な武装だ。単なる連射弾ではなく、放たれるとわずかに膨張するようなエフェクトを伴い、命中範囲が広く設定されている。そのため、敵を正確に狙うだけでなく、密集する隕石群を一気に破壊して突破する快感を得られる。プレイヤーは射撃タイミングを見極め、障害物と敵弾の合間を縫って前進する。アナログ感覚の強い操作性は、80年代初期のアーケードゲームらしい“手応えのある難度”を持っていた。

● 面構成とゲームフロー

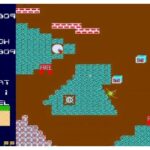

『ムーンシャトル』のステージは、「隕石ゾーン」と「交戦ゾーン」が交互に登場する構成を基本としている。

隕石ゾーンでは、画面右方向へ自動的に進行しながら、ランダムな軌道で落下・浮遊する隕石を避けつつ破壊していく。隕石は上から下へと流れ、動きは一定ではない。破壊できるものとできないものが混在しており、通過ルートを瞬時に判断する必要がある。このゾーンで右方向にレバーを押すと加速が可能だが、速度を上げすぎると隕石回避が困難になるため、リスクとリターンのバランスが問われる場面である。

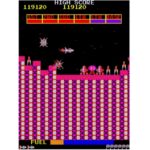

交戦ゾーンでは、敵勢力の部隊と直接戦闘になる。敵はステージごとに異なる種類が登場し、それぞれ独自の動きと攻撃パターンを持つ。敵の弾幕を避けながら撃破するのはもちろん、敵の出現位置を覚えて先読み攻撃を仕掛ける“記憶型攻略”も有効だ。このように、プレイヤーは単に反射神経だけでなく、状況判断力や経験の蓄積も求められる。

● スコアシステムと隠し要素

スコアシステムも本作の魅力の一つである。隕石は1個あたり20点~50点、敵機は10点~50点と設定されており、特定条件を満たすことでボーナスが加算される。たとえば、隕石ゾーンを一度も衝突せずに突破すると、ステージ進行に応じて500点~2000点のボーナスが得られる。また、隕石群の中に紛れて存在する「隠しロケット」を破壊すると、追加残機を獲得できる仕組みもある。この「隠し要素」は当時のアーケードプレイヤーにとって発見の喜びを与え、リピーターを増やす一因となった。

さらに、本作はプレイ中に追加コインを投入することで残機を増やせる仕組みを採用しており、業務用筐体としての収益性も考慮されていた。得点によるエクステンド(追加自機)も存在するため、腕前次第で長時間プレイが可能だった。

● 音声合成と技術的挑戦

『ムーンシャトル』が当時注目を集めた大きな理由の一つが、音声合成機能の搭載である。プレイ中、「やった!」「がんばってね!」といった音声が再生されるのは、1981年当時としては極めて珍しい演出だった。音声チップを利用した短いメッセージでプレイヤーを励ます仕掛けは、のちのニチブツ作品『クレイジークライマー』などにも通じる「遊び心のある没入感」を生み出している。この要素は、単なる得点競争にとどまらない“人間味あるゲーム体験”を実現していた。

また、当時の基板技術では音声出力の容量が限られていたため、わずかなデータ量の中で明瞭な日本語を再生するには相当の工夫が必要だったという。サウンドプログラマーは、圧縮と再構成を繰り返し、わずか数キロバイトのメモリ空間に音声を収めることに成功した。結果として、プレイヤーの印象に残る“声のある宇宙戦争”というユニークな世界観を築いた。

● 他作品との比較と評価

同時期に登場した『スクランブル』(コナミ)や『ヴァンガード』(SNK)といった横スクロールシューティングと比較すると、『ムーンシャトル』はよりアーケード的でストイックな設計が際立っている。特に、加速操作を用いた“突破型ステージ”と、“一騎打ち型の敵戦”を交互に繰り返す構造は独自性が高い。

コナミ作品が滑らかな連続性とマップ探索的要素を重視していたのに対し、ニチブツは瞬間判断と精密操作の緊張感を追求した。その結果、『ムーンシャトル』は「短いプレイ時間でも強烈な集中を求める」タイプのゲームとして、コアなプレイヤー層に支持された。

また、タイトルに“ムーン”を冠したシリーズの締めくくりという点でも、ファンの記憶に残る作品となった。『ムーンクレスタ』で確立した宇宙戦争のビジュアル表現をさらに発展させ、背景スクロールの滑らかさや弾幕表現の多様性は、当時のニチブツ技術力の集大成といえる。

こうした要素の積み重ねにより、『ムーンシャトル』は単なる“もう一つの宇宙シューティング”ではなく、「技術と演出の融合」という意味で1981年を象徴するアーケード作品のひとつに数えられる存在となった。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● 二段構成による緊張と緩和のリズム

『ムーンシャトル』の最大の魅力は、他のシューティングゲームにはあまり見られなかった“面のリズム構成”にある。プレイヤーはまず、流星のように迫る隕石群を回避しながら突破する「隕石ゾーン」を進み、その後、敵編隊との直接戦闘となる「交戦ゾーン」へ移行する。この二段構成が交互に展開されることで、プレイヤーは常に異なる種類の緊張感を味わうことになる。

隕石ゾーンでは、慎重な操作と反射神経が求められる。スピードを上げると隕石との接触リスクが高まり、減速すれば敵弾を避ける余裕が減る。つまり、常にリスクとリターンを天秤にかけながら進む必要がある。一方で交戦ゾーンは一気にテンポが変わり、敵の攻撃パターンを読みながら波動砲を撃ち込む攻撃的プレイが要求される。この緩急のバランスが、プレイヤーに強い没入感を与える要素となっている。

多くのアーケード作品が「単調な弾幕戦」に偏りがちだった1981年当時において、こうした面ごとの明確な個性は非常に新鮮だった。まるで映画のシーンを切り替えるようなテンポ感でプレイヤーを飽きさせず、次の展開を期待させる作りになっていたのだ。

● 「波動砲」がもたらす爽快感と戦略性

本作の武器である「波動砲」は、単なるショットではなく、プレイヤー体験を形づくる中心的な要素だった。

射撃時には弾がわずかに拡散し、命中範囲が広がる。この仕様によって、狭い隙間を抜けるような射撃ではなく、「隕石ごと吹き飛ばす」豪快な破壊感が得られる。プレイヤーは命中精度を求められる一方で、複数の敵を巻き込むタイミングを狙う戦略的プレイも楽しめるようになっていた。

さらに、波動砲のエネルギー演出は当時としてはかなり派手で、発射時の音響効果と光の広がりが一体化した演出は印象的だった。音声合成技術を導入したことで、「がんばってね!」というボイスと共に撃ち込む瞬間は、まるで仲間からの応援を受けているような高揚感を与えた。この“技術の体験化”が、ムーンシャトルを他作品と一線を画す存在にしている。

● 「発見」がゲームを長寿化させた設計

もうひとつの魅力は、プレイヤーを飽きさせない「発見要素」の多さだ。特定の隕石群の中に隠されたロケットを破壊すると追加残機が得られる、という仕掛けはまさにその象徴である。この発見は偶然によって得られることも多く、「あのステージで残機が増えたのはなぜだ?」とプレイヤー間で情報が共有され、コミュニティ的な盛り上がりを生んだ。

さらに、ステージをノーミスで突破することで得られるボーナス点も、プレイヤーの挑戦意欲を駆り立てた。単に敵を撃ち落とすだけではなく、“いかにミスを減らして華麗に進むか”という美学的なプレイスタイルを成立させた点も見逃せない。こうした設計思想は後の『グラディウス』シリーズや『ゼビウス』にも通じる「スコアアタック文化」の礎の一部となったといえる。

● 音声と演出が作り出す独特の世界観

『ムーンシャトル』の魅力を語るうえで欠かせないのが、音声合成による“声の演出”である。現在では当たり前になった音声ナビゲーションだが、1981年当時に日本語音声を再生するゲームはほとんど存在しなかった。短い言葉ながら、「やった」「がんばってね」という温かいメッセージはプレイヤーに不思議な励ましを与えた。

この音声は単なる gimmick ではなく、冷たい宇宙空間で戦う孤独なプレイヤーを支える“人間的な声”として機能していた。当時のゲーセンに響く電子音の中で、突然聞こえる日本語の声は人々の耳を引き、思わず周囲が振り向くほどだったという証言もある。つまり、ムーンシャトルは技術的革新だけでなく、感情に訴えかける演出の先駆けでもあったのだ。

● 中毒性を高める得点設計とテンポ

アーケードゲームにおける“中毒性”とは、プレイヤーが「もう一回」と思えるかどうかで決まる。ムーンシャトルのスコアバランスは、まさにこの心理を的確に突いていた。隕石の破壊で細かく加点される一方、ノーミスクリア時には大きなボーナスが得られる。この構成が「リスクを取れば取るほど報われる」という快感を与えた。

また、1ステージが短く区切られているため、短時間で達成感を得られるのも大きな魅力である。わずか数分で一通りの流れを体験できるが、そのたびにスコア更新や新しい敵配置が登場するため、「次こそ完璧に抜けたい」という衝動を生む。1980年代初期のアーケード文化において、短時間で熱中できるゲームはゲーセン経営にも相性がよく、ムーンシャトルはその点でも優れた商業設計を備えていた。

● 見た目以上に奥深い難易度設計

見た目はシンプルな横スクロール型だが、プレイを重ねるごとに奥深さを実感できるのも魅力の一つである。敵の出現パターンは完全なランダムではなく、一定のロジックによって制御されているため、慣れると「この位置で撃てば確実に倒せる」という“安全地帯”を見つけられるようになる。しかしその一方で、隕石の動きや弾の流れが微妙に変化するため、完全に安定攻略するのは難しい。この絶妙なバランスがプレイヤーの闘争心を刺激し、リプレイ性を高めていた。

また、レバー操作による加速と減速の駆け引きは、初心者にとって最大の壁であり、上級者の腕前を際立たせる指標でもあった。操作の一瞬のズレが生死を分けるため、緊張感が常に持続する。結果として、『ムーンシャトル』は“見た目以上にシビアだが、やり込み甲斐があるゲーム”としてゲーマーたちの間で語り継がれていくことになる。

● 日本物産作品としての完成度の高さ

本作を制作した日本物産(ニチブツ)は、当時からハードウェアと演出の両立を得意とするメーカーだった。『クレイジークライマー』で見せた奇抜なゲーム設計や、『ムーンクレスタ』での連結システムなど、常に独自の発想で市場を刺激してきた。『ムーンシャトル』は、その集大成とも言える完成度を持つ。

特に、同社特有の“電子音楽のセンス”が際立っており、スタート時のBGMや敵撃破時の効果音には、後のアーケード黎明期に通じる独特の美学がある。派手さよりも機能美を優先し、短い電子音の中で緊張と爽快を両立させた点に、ニチブツの職人技が光る。

■■■■ ゲームの攻略など

● 基本操作を極めることが生き残りの第一歩

『ムーンシャトル』の攻略において最も重要なのは、まず5方向レバーと発射ボタンの特性を体で覚えることである。レバーは単なる移動操作ではなく、右方向への入力で「加速」という特別な動作を担う。この加速は、特に隕石ゾーンで大きな意味を持つ。速度を上げることでステージを早く抜けられるが、そのぶん反応時間が短くなり、障害物の密度が高い場面では即座に衝突する危険が増す。したがって、加速は“使いどころ”を見極める技術が求められる。

慣れないうちは、まずノーマルスピードで進み、隕石の出現パターンを観察するのがよい。パターンには完全なランダム性があるように見えて、実際は数種類の配置ループが存在する。プレイを重ねると、「この位置に隕石が出たら次は下に抜ける」といった感覚的記憶が蓄積されていく。この身体で覚えるリズム感こそが、ムーンシャトル攻略の基礎力だ。

● 隕石ゾーンの突破法 ― スピード調整と射撃リズム

隕石ゾーンでは、最初に「撃つべき隕石」と「避けるべき隕石」を区別できるかどうかが勝敗を分ける。

波動砲は見た目よりも発射間隔が長いため、連射を意識しすぎると弾幕が疎になり、破壊すべき隕石を撃ち漏らしてしまう。リズミカルに「撃つ→避ける→加速→撃つ」を繰り返すのが理想的だ。

また、プレイヤーのショットは画面中央より右には届きにくい仕様になっている。よって、敵や障害物を早めに視認し、画面中央付近で攻撃を開始することが重要だ。

“後出しの射撃”はこのゲームでは致命的である。むしろ「敵が出そうな場所に撃つ」ぐらいの先読みが有効だ。上級者のプレイを観察すると、ほとんどの攻撃が予測射撃になっているのが分かる。

もうひとつのポイントは、隕石の流れの“間”を見極めること。流れの上下に緩やかなスペースがある場合、無理に破壊せず、その空間をすり抜けるのが得策だ。波動砲は画面処理負荷が高く、連射を乱用すると一瞬の遅延が起きる場合があり、リスクが増す。したがって、撃つタイミングは“確実に破壊できる”ときに絞る。これは得点効率にも直結するテクニックである。

● 交戦ゾーンの立ち回り ― 敵ごとの行動パターンを読む

交戦ゾーンに入ると、プレイヤーは一転して“攻撃型プレイ”を要求される。敵は5種類存在し、それぞれ動きと弾の挙動が異なる。

序盤に登場する敵は単純な往復運動をするだけだが、後半になると急加速で突っ込むタイプや、弾をばら撒くタイプも登場する。攻略の鍵は「敵が動く前に自分のポジションを決める」ことだ。

特に危険なのは、画面下方向へ急降下してくる敵。波動砲の発射タイミングが遅れると回避不可能な衝突が発生するため、常に上方向へ逃げる余地を残しておくのが鉄則だ。画面の一番上に張り付いて戦うと安全に見えるが、敵弾が上から放たれるステージでは逆に逃げ場がなくなる。したがって、常に画面中央やや下あたりをキープして戦うのが理想的なポジションとされている。

敵の弾は直線型・拡散型・誘導型の3タイプに分類され、それぞれに対する回避行動も異なる。拡散弾は端に逃げ、直線弾は小刻みにレバーを上下させて回避、誘導弾は発射された瞬間に“逆方向へ一度動いてすぐ戻る”と回避できる。これらを意識するだけでも生存率は格段に上がる。

● 得点稼ぎとエクステンド(残機増加)のコツ

ムーンシャトルでは、スコアによる残機追加(エクステンド)が設定されている。多くの筐体では1万点または2万点で1機増加する設定が一般的だったが、オペレーターによって変更される場合もあった。

効率よく得点を稼ぐには、敵撃破よりも隕石ゾーンのノーミス突破ボーナスを重視するのが得策だ。ノーミスボーナスは面を重ねるごとに上昇し、後半では2000点に達する。このため、安定してノーミスで抜けられるようになれば、残機を大量に増やすことも可能だ。

また、隕石の中に出現する“隠しロケット”を破壊すれば即座に1機追加される。この隠し要素は画面中央付近に紛れて出ることが多く、隕石の形が微妙に他と違う(色がやや明るい)場合が目印になる。

ただし、隠しロケットは高速で流れるため、発見してから撃つのでは間に合わない。あらかじめ出現位置を覚え、“ここで撃つ”と決めておくのがプロの戦法だ。

● ステージ後半の難関と心理戦

ステージが進むにつれて隕石の速度は上がり、敵の出現パターンも複雑化する。とくに中盤以降の交戦ゾーンでは、敵が自機の位置に反応して移動する半誘導AI的挙動を見せる。これを突破するには、敵を「誘う」テクニックが欠かせない。自機をあえて画面端に寄せ、敵を引き寄せた瞬間に反対方向へ加速して攻撃を仕掛ける——これが熟練プレイヤーがよく用いた“釣り撃ち戦法”である。

また、焦りは最大の敵だ。ムーンシャトルのプレイでは、残機が減るほど判断が荒くなり、加速を誤って即死するケースが多い。そこで有効なのが「一定テンポでボタンを押す」リズム法。テンポを安定させることで、操作の乱れが減り、集中力を維持できる。このリズム感は音楽的とも言え、上級者ほど一連の動作がまるで舞踏のように滑らかになる。

● 裏技・小ネタ ― 筐体設定による挙動変化

当時のアーケード版ムーンシャトルには、いくつかのマイナーチェンジ基板が存在した。オペレーター設定によっては、初期残機数やスコアレート、隕石の速度まで微妙に異なる個体があり、プレイヤーは店ごとの癖を楽しんでいた。中には、1プレイあたりのコイン投入で残機を無制限に増やせるよう改造された筐体もあったという。

また、電源投入直後に特定のボタンを押しながらスタートすると、背景色が変わるデバッグモード的挙動を示す基板も報告されている。これらは正式な裏技ではないが、当時のプレイヤーの間で“幻のモード”として語られていた。

さらに、ゲーム内の音声「がんばってね!」を連続で聞く裏技として、意図的に残機を増減させるプレイを繰り返す方法も存在した。音声はスコア加算や残機変動時に再生されるため、この操作を利用すれば何度も聞ける。こうした小ネタ的な遊び方も、アーケードファンの間ではちょっとした“笑い話”として人気だった。

● 攻略の核心 ― 「流れを読む力」

最終的にムーンシャトル攻略で問われるのは、反射神経でも単純な記憶でもなく、流れを読む力である。隕石の動き、敵の出現、弾幕の密度——これらが一瞬ごとに変化する中で、どこに安全なルートが生まれるかを感じ取る。そのため、長時間プレイするほど“自分のリズム”が形成されるのだ。

上級者のプレイを見ると、彼らは画面の隅々まで見ているようで、実は「中央から左右1/3の範囲」しか視線を使っていないという。視野を絞ることで反応速度を高め、パターン認識を効率化している。つまり、ムーンシャトルは単なるアクションではなく、思考と感覚の両立を求める知的ゲームでもある。

■■■■ 感想や評判

● 発売当時のプレイヤーたちの反応

1981年、日本物産の『ムーンシャトル』がゲームセンターに登場した際、プレイヤーたちの第一印象は「なんだこのスピード感は!」という驚きだった。

同時期に人気を博していた『スクランブル』(コナミ)や『ヴァンガード』(SNK)と比較しても、本作の隕石ゾーンのテンポは群を抜いて速く、プレイヤーは最初の数秒でその緊迫感を体感することとなった。

プレイヤー層の中心は、当時の“インベーダーブーム”を経て、さらなる刺激を求める熟練層だった。単に敵を撃ち落とすのではなく、障害物を避けながら進むという二重構造がプレイヤー心理を強く惹きつけた。あるアーケード誌の読者投稿では「ムーンシャトルは手汗が止まらないゲーム」「1ステージ抜けるたびに肩で息をする」といった声も多く見られ、当時の体感的難易度の高さがうかがえる。

また、隕石面をノーミスで突破したときの達成感は格別で、周囲の観客から拍手が起こることもあったという。ゲームセンターが“観戦文化”を持ち始めた時期でもあり、ムーンシャトルのプレイは見ていても緊張感が伝わるショーのような存在だった。

● 難易度に対する評価と“職人ゲーム”の側面

一方で、ムーンシャトルの難易度は当時のプレイヤーの間で賛否を呼んだ。多くの人が“最初のステージから容赦がない”と感じたのである。特に、加速操作を誤ると即座にゲームオーバーになる設計は初心者に厳しく、リトライの連続でコインがすぐ尽きるプレイヤーも多かった。

一方で、上級者たちはこの高い難度をむしろ“修行”のように楽しんだ。彼らにとってムーンシャトルは「練習すれば確実に上達が実感できる」作品だった。難しさが理不尽ではなく、操作精度や集中力によって突破できる点が支持された理由である。

1980年代初頭のアーケードゲームは、まだ「誰でも楽しめる」よりも「達人を目指す」傾向が強かった。ムーンシャトルはまさにその代表格であり、「1ステージクリアできるだけでも自慢できる」とまで言われていた。ゲームセンターでは、連続でステージ突破を達成したプレイヤーの周囲に人だかりができ、そのプレイスタイルを真似ようとする若者が列を作ることも珍しくなかった。

こうした状況から、ムーンシャトルは“職人ゲーム”としての地位を確立する。単に遊ぶのではなく、極めるための訓練台として、長く挑戦され続けたタイトルだったのだ。

● 音声合成への驚きと話題性

当時のプレイヤーが最も衝撃を受けたのは、ゲーム中に流れる音声だった。

「やった!」「がんばってね!」という合成音声が再生された瞬間、ゲームセンター中がざわついた。1981年当時、日本語の音声が入っているアーケード作品は極めて珍しく、一般的な電子音しか聞き慣れていなかった人々にとって、これは“未来のゲーム”を感じさせる演出だった。

子どもたちはその音声を真似して遊び、店員までもが「がんばってね!」のフレーズを覚えてしまうほどだった。音声チップの品質は現代の基準から見れば粗いが、当時はそれがかえって魅力的であり、電子音と人間の声が混ざる独特の“人間味”を生み出していた。

この演出がきっかけで、「ニチブツのゲームはしゃべるらしい」と口コミが広がり、同社への注目が高まったとも言われている。

● ゲーム雑誌や業界内での評価

1980年代初頭のアーケード専門誌『ゲーメスト』や『マイコンBASICマガジン』などでは、『ムーンシャトル』は“新しい感覚の宇宙戦争ゲーム”として紹介された。特に注目されたのは、面構成の多様性と演出のテンポである。レビューでは、「プレイヤーの集中力を限界まで試す構成」「波動砲の重厚なエフェクトが魅力」といったコメントが寄せられている。

一方で、グラフィックに関しては賛否両論あった。『ムーンクレスタ』のような連結演出や派手なドッキング要素はなく、ややシンプルに見えることから「技術力の高さよりも構成重視」と評されることもあった。しかし、この簡潔さが逆にプレイヤーの集中を途切れさせず、アーケード的な純粋さを維持しているという評価も多かった。

当時の業界関係者からは、「難易度設定と収益性のバランスが良いゲーム」として、オペレーター(店舗側)からの信頼も厚かった。短時間で回転しつつ、熟練者には長時間プレイの余地を残すという構造は、営業面でも理想的だったのである。

● 現代のレトロゲーマーからの再評価

近年、レトロゲーム愛好家の間で『ムーンシャトル』が再び注目を集めている。その理由の一つが、難易度と演出のバランスにある。多くの1980年代作品が「単純すぎる」または「理不尽に難しい」と評される中で、ムーンシャトルはその中間を突いた絶妙な設計をしている。現在でも、エミュレータや基板再現機を使ってプレイする人々の間では、「80年代らしい硬派な手応え」と「心地よい操作レスポンス」が評価されている。

また、音声合成の存在が“人間味のある古典ゲーム”として親しまれており、海外のレトロゲームファンからも“Japanese Voice Arcade”の代表例として紹介されることがある。特に北米の愛好家たちは、「機械がしゃべる」という文化的衝撃を感じたと語っており、海外フォーラムでは「ムーンシャトルのボイスはゲーム史に残る奇跡」と称賛する書き込みも見られる。

さらに、現代のストリーマーやアーケードマニアがプレイ動画を配信することで、若い世代にも再び知られるようになった。プレイ映像を見ると、当時のプレイヤーたちが体感した“目にも止まらぬスピードと集中力”が伝わり、コメント欄には「これが1981年の技術なのか」「今のインディーゲームより熱い」という声が寄せられている。

● ファンの間で語り継がれる「記憶のゲーム」

『ムーンシャトル』は、商業的には大ヒットとはいかなかったが、心に残るゲームとして強い印象を残した。特に、プレイヤーの間では「忘れられない音声ゲーム」として記憶されている。

当時のゲーセンで、このゲームの「がんばってね!」の声を聞くと、どこか安心感を覚えたという人も多い。ゲームが単なる機械ではなく、人間と交流するような温かみを感じさせた瞬間だった。

また、隠しロケットを発見したときの喜びや、ステージをノーミスで抜けた達成感は、時代を超えて語り継がれている。

「初めてノーミスで隕石帯を突破した日の感動は、今でも覚えている」

「当時は友達と交代で1面ずつ挑戦していた」

といった回想は、単なるゲーム体験を超え、青春の象徴としてのムーンシャトルを物語っている。

■ 良かったところ

● ステージ構成の巧妙さとゲームテンポの完成度

『ムーンシャトル』の最も評価された点のひとつが、ステージの構成バランスである。

当時のアーケードゲームは、1つのプレイスタイルを繰り返す単調な作りが多かった中で、本作は「隕石ゾーン」と「交戦ゾーン」の2種類を交互に展開することで、テンポの変化を持たせることに成功している。これにより、プレイヤーは緊張と安堵、攻撃と回避という異なる感覚を交互に味わうことができた。

隕石ゾーンは、まるで宇宙を航行しているような浮遊感があり、音楽も静かな緊迫感を演出する。一方、交戦ゾーンに入ると、敵の出現音と波動砲のエフェクトが激しく響き、まるで戦場に突入したような感覚になる。この緩急のリズム設計が、短時間のプレイでも没入感を高める要因になっていた。

また、1ステージが比較的短いため、敗北しても再挑戦しやすく、アーケードゲームとしての回転効率も良かった。

プレイヤーが「もう一回やってみよう」と思える設計こそが、ムーンシャトルの真価であり、後年のシューティングゲーム設計にも大きな影響を与えたとされる。

● 波動砲の破壊感と音響演出のインパクト

本作を語る上で欠かせないのが「波動砲」の存在である。ボタンを押した瞬間に放たれるエネルギー弾は、敵をまとめて破壊することが可能で、その炸裂音とともに画面が一瞬だけ閃光に包まれる。この視覚と聴覚の連動した演出が、プレイヤーに圧倒的な爽快感を与えた。

特に印象的なのは、波動砲が発射されるときの低音の「ドゥーン」という重厚なサウンドだ。アーケード筐体のスピーカーから響くその音は、まるで宇宙空間の爆発を体感しているかのようであり、当時の子供たちは「この音を聞くだけでムーンシャトルを思い出す」と語るほどだった。

音響技術が限られていた時代において、これほど強烈な印象を残した効果音を生み出した点は、まさに日本物産サウンドチームの職人技といえる。

さらに、波動砲の演出には心理的効果もあった。隕石が密集する中で撃つと、一気に視界が開ける。その瞬間の“開放感”は、ゲーム内でのリズムチェンジを促す役割を果たしており、緊張の中に快感を生み出していた。このように、単なる武器ではなく、ゲームテンポの演出装置として設計されていた点が素晴らしい。

● 操作性のシンプルさと奥深さの共存

ムーンシャトルの操作体系は、5方向レバー+1ボタンという極めてシンプルな構成でありながら、熟練度に応じた深みがあった。レバーを右に倒すことでスピードが上がり、左で減速、上下で細かな位置調整を行うという操作は、誰にでも理解できる。しかし、実際にステージを安定して突破するには、スピードコントロールと波動砲のタイミングを完全に同期させる必要があり、非常に繊細な感覚が求められた。

この“簡単だけど難しい”バランスこそが、アーケードの理想形である。初心者でもすぐ遊べるが、上級者はより高みを目指せる。ムーンシャトルはその哲学を体現しており、後のゲームデザインに多大な影響を与えた。

特に、速すぎる加速によって自滅する緊張感は、プレイヤーを常に集中状態に保たせる。この張り詰めた感覚がクセになり、何度もプレイする中で“自分のリズム”を見つけていく過程が、プレイヤーの成長実感につながっていた。

● 音声合成による「励まし」の演出

『ムーンシャトル』が他のゲームと一線を画していた最大の要素は、やはり音声合成である。「がんばってね!」「やった!」という短い日本語のボイスは、単なる効果音を超えた“ゲームとの対話”を生み出していた。

当時のアーケードでは、プレイヤーが機械に話しかける文化など存在しなかった。ところがこのゲームでは、筐体がプレイヤーに語りかける。まるで一人の相棒と共に宇宙を戦っているような感覚を与えた。この斬新な発想は、後の『ゼビウス』におけるストーリーテリングや、ナレーション付きのゲーム演出の先駆けとなった。

また、音声が流れるタイミングも絶妙である。ステージ突破や残機追加の瞬間に再生されるため、プレイヤーの達成感と重なり、感情的な高揚を誘発する。わずか数秒の音声であっても、人間心理に深く訴えかける設計は、まさに時代を超えたデザインといえる。

● 難易度曲線の絶妙さと成長の実感

本作の難易度設計は、非常に緻密である。最初は単純な隕石帯から始まるが、ステージを進むにつれて障害物の速度・密度・敵の行動が少しずつ上昇していく。その上昇カーブが極めて自然であり、プレイヤーは「気づけば自分が上達している」と感じられる構造になっている。

多くのゲームが唐突に難易度を跳ね上げてプレイヤーを突き放す中で、ムーンシャトルは心理的ストレスを最小限に抑えながら、徐々にスリルを高めていく。これがプレイヤーのモチベーション維持に繋がり、結果的に長時間のリピートプレイを生んでいた。

この“自然な成長実感”を重視した設計は、のちに名作と呼ばれる数多くのアーケードタイトルにも影響を与えたと言われている。

● グラフィックと色彩の宇宙的美学

グラフィック面でも、ムーンシャトルは当時としては非常に洗練されていた。暗闇の中に浮かぶ星々や流れる隕石の輝き、そして敵の爆発時に散る粒子エフェクトなど、どれもアナログ基板とは思えない表現がなされていた。背景の黒を基調とした色設計は、まさに宇宙の広がりを象徴しており、プレイヤーに「無限の彼方を飛んでいる」という錯覚を与えた。

また、敵キャラクターのデザインも個性的で、昆虫のようなフォルムや幾何学的な動きが印象的だった。ニチブツ特有のドットアートスタイルが生かされ、シンプルながらも不気味な存在感を放っていた。これらの美学的要素は、ムーンクレスタから引き継がれた“ニチブツ宇宙観”の完成形といえる。

● アーケード文化を象徴する「挑戦の美学」

最後に挙げたいのは、ムーンシャトルが持っていた“挑戦の美学”だ。

このゲームにはエンディングがなく、プレイヤーの目的はただ「生き残り続ける」こと。にもかかわらず、何度やっても飽きないのは、ステージの繰り返しが「己との戦い」として成立していたからである。

「もう一回」「次はここまで行けるはず」――そう思わせる力を持つゲームは、時代を問わず名作と呼ばれる。

当時のアーケードプレイヤーにとって、ムーンシャトルは単なる娯楽ではなく、“技術と精神を磨く修練場”であった。

華やかな演出やストーリーではなく、純粋に自分の腕を信じて挑む硬派な体験。

それこそが、このゲームが40年以上経った今も語り継がれる最大の理由だろう。

■ 悪かったところ

● 難易度の急激な高さと初心者への敷居の高さ

『ムーンシャトル』が名作と称される一方で、多くのプレイヤーが口をそろえて挙げる欠点は、その難易度の高さである。

特にアーケード初心者や一般層にとって、ゲーム序盤からの難しさは容赦がなく、「1コインで数十秒しか遊べなかった」という声も多く聞かれた。

隕石ゾーンでは序盤から隕石の密度が高く、加速の扱いに慣れていないとすぐに激突する。さらに交戦ゾーンでは敵の出現位置がランダム気味で、初見では回避が難しい。つまり、最初のステージを抜けるだけでもハードルが高いという設計だった。

当時のゲーセン文化では、“難しいゲーム=上手い人が目立てるゲーム”という考え方もあったが、その反面、ライトプレイヤーの離脱を早めてしまった面も否定できない。

特にインベーダーブーム終焉期の1981年は、一般層が家庭用ゲーム機(ファミコン前夜期のブーム)へ移行しつつあり、ムーンシャトルのような高難易度作品は「上級者専用タイトル」として扱われることが多かった。

この点は、同時期に登場した『スクランブル』(コナミ)がもう少し緩やかな難易度設計で幅広い層に受け入れられたのと対照的である。ムーンシャトルの設計は、熟練ゲーマーには高く評価されたが、一般プレイヤーには手の届かない存在だったのだ。

● 加速システムのリスクと不安定な操作感

もう一つの批判点としてよく挙げられるのが、右方向入力による加速システムの扱いづらさである。

理論上はプレイヤーが速度を自由に調整できる魅力的な仕組みなのだが、実際には操作の微妙なズレが生死を分けることが多かった。レバー入力がわずかに右に入りすぎるだけで一気に加速し、隕石に衝突する――このような“意図しない死”が頻発したのだ。

また、アーケード筐体によってはレバーの硬さが異なり、店舗によって体感難易度が変わるという問題もあった。柔らかいレバーだと誤加速しやすく、硬いレバーだと逆に細かい調整がしづらい。つまり、ハードウェア依存の難しさが存在していたのである。

この点は、後に登場する同社の『テラフォース』や『ムーンクレスタII』などで改善され、速度変化がより段階的に設定されるようになった。ムーンシャトルはその試行段階のシステムだったと言えるが、当時のプレイヤーからは「もう少し遊びやすくしてほしかった」という声が少なくなかった。

● ゲーム展開の単調さとステージ構造の限界

ムーンシャトルはテンポの変化に優れたゲームであったが、ステージごとの構造そのものは単純で、長期的に遊ぶと単調に感じられる点があった。

隕石ゾーンと交戦ゾーンが交互に繰り返される構成は当初は新鮮だが、3~4面を超えると「また同じ流れか」と感じるプレイヤーも多かった。敵のバリエーションも5種類程度と限られており、後半のステージでも敵の挙動が大きく変化することはなかった。

また、明確なステージクリア演出やボスキャラが存在しないため、プレイヤーが「ここを越えたら終わり」という達成感を得にくい構造でもあった。無限ループ型の設計はアーケードらしいが、同時期の『ヴァンガード』や『ギャラガ』が演出面で進化していたことを考えると、やや物足りなさが残る。

これは開発の制約も影響しており、当時の基板容量では複雑なステージ設計を組み込むことが難しかった。日本物産の開発陣もこの制限を承知のうえで、プレイフィールに重点を置いたのだろう。だが結果的に、長期的なリプレイ性より瞬間的な集中体験に寄ったゲームになった。

● 演出面の地味さとビジュアルの古臭さ

グラフィックの質は当時としては標準レベルだったものの、1981年の後期に登場した他社の作品と比べると、やや地味な印象を与えた。特に『ギャラガ』(ナムコ)や『タイムパイロット』(コナミ)などが鮮やかな色彩と流麗なアニメーションを導入していた時期にあって、ムーンシャトルは黒を基調にした硬質なビジュアルで、カラフルさに欠けていた。

また、敵機のデザインが抽象的すぎるという指摘も多かった。昆虫のような形状は独創的ではあるが、敵の個性やストーリー的背景が感じられず、プレイヤーが“倒す意味”を見出しにくいという意見もあった。

そのため、初見プレイヤーには「何をすればいいのかがわかりづらい」「全部同じ敵に見える」という印象を与えることもあった。

この点について、後年の評論では「ニチブツの硬派なデザイン哲学が時代にそぐわなかった」とも言われている。80年代初期のプレイヤーは派手な演出やキャラクター性を求め始めており、ムーンシャトルのような抽象的で機能美重視のデザインは、一般層には響きにくかったのである。

● サウンドの単調さと音量バランスの問題

本作の音響は評価される部分も多かったが、同時に“単調で耳に残りにくい”という批判もあった。

波動砲の音や音声合成は強烈な印象を残したものの、BGMそのものは短いループで構成されており、長時間プレイするとやや飽きがくる。特に隕石ゾーンのBGMは静かな持続音で、集中を助ける反面、プレイヤーによっては眠気を誘うとも言われた。

また、筐体のスピーカー構造によっては音声の聞こえ方にバラつきがあり、音量バランスが安定しないという報告もあった。波動砲の爆音が他の音をかき消す店舗もあり、「がんばってね!」の音声がほとんど聞こえなかったという苦情もあるほどだった。

アーケード機材が統一されていなかった時代ゆえの課題ではあるが、こうした“環境依存の完成度差”は、当時のニチブツ作品全般に共通する弱点でもあった。

● 継続プレイの動機づけが弱い

もうひとつの惜しい点は、プレイヤーの目的意識が曖昧な点である。ムーンシャトルには明確なボス戦や物語の展開がなく、「なぜ戦っているのか」が説明されない。取扱説明書には“暗黒帝王の軍団に挑む”という設定が書かれていたものの、ゲーム内ではそれを実感できる演出が乏しい。

そのため、プレイヤーによっては「スコアを伸ばす以外に目的が見えない」と感じ、長期的モチベーションを保ちづらかった。

特にファミコン時代に突入する直前の時期、プレイヤーたちは“物語性のあるゲーム”を求め始めており、ムーンシャトルのような純粋スコア型作品は少し古く見えたのだ。

実際、翌年にはストーリー演出を取り入れた『ゼビウス』(1983年)が登場し、シューティングの潮流が一気に変化していく。

こうした流れの中で、ムーンシャトルは過渡期の作品として評価されることになる。技術的完成度は高かったが、時代が物語性を求め始めた直後に登場したため、“もう少し後に出ていれば名作として再評価された”と惜しまれるタイトルでもある。

● 総評:洗練と不親切の紙一重

総じて、『ムーンシャトル』の“悪かったところ”は、ゲーム性の洗練さがかえって一般受けを阻んだ点にある。

反射神経と精密操作を極めたプレイヤーには最高の挑戦台だったが、初見プレイヤーには不親切で説明不足。システム面は先進的だったが、ユーザビリティが追いついていなかった。

つまり、完成度の高さが“難しすぎる美しさ”として裏目に出た作品といえるだろう。

しかし、この不器用さこそがムーンシャトルの魅力でもある。商業的には中堅止まりだったが、その硬派な設計思想は、のちの日本物産作品に深く受け継がれ、同社の“ストイックな職人魂”を象徴する存在となった。

[game-6]■ 好きなキャラクター

● 無機質なのに愛着が湧く ― 主人公機「ロケット」

『ムーンシャトル』の世界には明確な主人公の顔は存在しない。だが、プレイヤーが長い時間を共に過ごす自機「ロケット」こそが、このゲームの真の主人公である。

シンプルなドットで構成されたそのフォルムは、どこかクラシックな宇宙船のようであり、上部に輝く推進炎が印象的だ。無機質な形状ながら、プレイヤーの操作によって“性格”が生まれる点がこの機体の魅力だろう。

たとえば慎重に操作するプレイヤーの手にかかれば、ロケットは滑らかに宇宙を舞う「静のキャラクター」となり、加速を駆使する攻撃的プレイヤーにとっては、敵を切り裂く「烈のキャラクター」になる。つまり、プレイヤーの個性をそのまま映し出す鏡のような存在なのだ。

また、波動砲発射時の短いエフェクトは、まるでロケットが息を吐くように見える。そのたびにプレイヤーは「生きている何かを操っている」感覚を覚える。人型ではないが、明確に人格を持っているように感じられるこのロケットは、後年の『R-TYPE』や『グラディウス』の自機にも通じる“象徴的な存在感”を放っていた。

● 暗黒帝王軍 ― 恐怖と魅力が共存する敵たち

ムーンシャトルには、物語的には“暗黒帝王”と呼ばれる存在とその軍団が設定されている。ゲーム内に明示的なキャラクター描写はないものの、プレイヤーの想像力を刺激する“敵の個性”がしっかりと刻まれている。

特に印象的なのは、ステージごとに異なる敵メカニックのデザインだ。彼らは昆虫のように不規則な軌道を描いて動き、まるで生き物のように自機を追尾してくる。単なるドットの集合体ではなく、プレイヤーに「意思を持つ敵」として恐怖を与える存在だった。

中でも人気が高かったのが、第三ステージに登場する“スピナード”と呼ばれる敵機(後にファン間で名付けられた名称)である。画面上を円を描くように旋回しながら、突然一直線に突進してくるその動きは、まるで生物の攻撃本能を表しているようだった。熟練プレイヤーの間では「スピナードをかわして撃墜できるかが腕前の証」と言われ、自然と彼らへの愛憎が芽生えていった。

また、後半ステージで登場する“フェイザータイプ”の敵は、複数の小型機が合体して攻撃を仕掛ける。この仕組みは、前作『ムーンクレスタ』の合体システムを敵側に転用したものであり、ニチブツらしいユーモアと挑戦心が見える。敵が連携して行動する様子には奇妙な美しさがあり、プレイヤーの中には「敵ながら好きだった」という声も少なくなかった。

● プレイヤーを励ます声 ― 謎の“オペレーター”の存在

ムーンシャトル最大の特徴である音声合成は、単なる演出以上に、ゲーム内キャラクターの存在を感じさせる要素でもあった。

「がんばってね!」「やった!」という声は、まるで地球基地から通信してくるオペレーターのようであり、プレイヤーにとって目に見えない相棒のような存在だった。

この声には名前も顔もないが、当時の多くのプレイヤーが「声の主は誰なのか?」と想像を膨らませていた。中には「地球に残した恋人が通信してくれている」と解釈する人もいたほどで、音声がゲームに温かみを与えていたことが分かる。

この“オペレーター”は、言葉数は少ないがプレイヤーの感情に寄り添う稀有な存在であり、後の『スターフォックス』シリーズなどに見られる通信キャラの原点的存在と見ることもできる。

また、声のタイミングにも絶妙な設計がある。ステージ突破時に「やった!」が流れる瞬間、プレイヤーの緊張が解ける。それは単なる報酬音ではなく、プレイヤーとゲーム世界が心を通わせる一種の感情の同期現象だった。この短いフレーズに、当時の開発者たちが込めた“機械と人間の対話”というテーマが感じられる。

● 想像力を刺激する「暗黒帝王」という存在

ムーンシャトルの取扱説明書には、「暗黒帝王の支配する銀河を突破せよ」という一文が記されているが、実際のゲーム中ではその姿を見ることはできない。だが、それこそがこの作品の魅力の一つである。

プレイヤーは常に“見えない敵”に立ち向かっており、ステージごとに現れる敵機を倒すことで、少しずつその支配圏を削っていくという構図になっている。つまり、暗黒帝王とは“姿のないラスボス”であり、永遠に戦い続ける相手なのだ。

この存在は、後年のゲームで言うところの「背景の黒幕」「見えざる支配者」に通じる構成で、物語的に非常に想像をかき立てる。

プレイヤーの中には「すべての敵機は暗黒帝王の意識の断片」と解釈する者もいた。そう考えると、隕石さえも意思を持った防衛兵器のように見えてくる。明確に姿を見せないことが、逆に恐怖とロマンを生む――これがムーンシャトル特有の想像型キャラクター演出であった。

● ファンの間で語られる“自機の人格”説

面白いことに、後年のレトロゲームファンの間では、「ムーンシャトルの自機は無人機ではなく、AIが搭載された自立型生命体ではないか」という説まで語られている。

その根拠として挙げられるのが、波動砲発射やダメージ時の微妙な挙動の変化だ。被弾直前のロケットは、ほんの一瞬だけ揺らめくようなアニメーションを見せる。これはプログラム上のランダム処理によるものだが、プレイヤーには“恐怖や焦りの感情を持つロボット”のように映った。

また、撃破されたときの爆発音の後に短い沈黙が入る仕様も、人間的な演出と感じるプレイヤーが多かった。静寂の後に「がんばってね!」という声が再び流れることで、まるでロケットが“再起動”しているようなドラマ性が生まれていたのだ。

このように、『ムーンシャトル』のキャラクター性は直接描写されずとも、プレイヤーの想像力の中で豊かに広がっていった。1980年代初期の作品としては異例の、プレイヤー参加型の物語形成がなされていたと言える。

● プレイヤー自身がキャラクターになる体験

最後に挙げたいのは、ムーンシャトルというゲームが持っていた根本的な魅力――

それは、「プレイヤー自身がキャラクターになる」という感覚である。

このゲームには主人公のセリフも、顔グラフィックも存在しない。だが、画面の中で危機を乗り越えるたびに、自分が宇宙飛行士そのものになったような気持ちになる。波動砲を放ち、隕石をかわし、敵を撃破する一連の行動の中で、プレイヤー自身が“物語を演じる”のだ。

この体験は、のちのストーリー性重視のゲームとはまったく異なる。セリフも説明もない代わりに、プレイヤーの行動そのものがキャラクター性を作り上げる。ムーンシャトルは、そのプレイヤー主体の演出を最も早い段階で実現した作品のひとつである。

多くのファンが今でも「ムーンシャトルの自機には魂がある」と語るのは、このゲームがプレイヤーの感情を投影するキャンバスだったからだ。

無機質な宇宙船であっても、プレイヤーが操作する瞬間に命を宿す――それこそが、ムーンシャトルにおける“好きなキャラクター”の本質である。

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

● 当時のプレイ料金とゲームセンターでの設置状況

『ムーンシャトル』が登場した1981年当時、アーケードゲームの標準プレイ料金は1プレイ100円が主流だった。

しかし、地方の小規模店舗では50円設定にされることもあり、同じムーンシャトルでも地域によって“遊びやすさ”が異なっていた。難易度が高かったため、1プレイで即ゲームオーバーになるプレイヤーも多く、「50円設定の店がありがたかった」と当時を懐かしむ声も少なくない。

設置店舗数は、日本物産が大手メーカーのように大量出荷を行っていなかったことから、中規模クラスのゲームセンターを中心に展開していた。

特に東京・大阪・名古屋などの都市部では、既に「シューティング専門台」が設けられており、『ムーンクレスタ』『ギャラクシアン』『スクランブル』と並んでムーンシャトルが配置されることが多かった。

ゲーム筐体は汎用タイプに基板を組み込む形式だったため、派手な専用デザインはなかったが、画面上部のパネルに“MOON SHUTTLE”のロゴと宇宙空間を描いたイラストが掲げられていた。

このロゴデザインは他社製品よりもシンプルで、青を基調にしたクールな配色が印象的だった。近未来的というより、どこか無骨でメカニカル――そんな“ニチブツらしさ”が漂っていた。

● 日本物産による宣伝戦略とキャッチコピー

日本物産(ニチブツ)は当時、他社のようなテレビCMや雑誌広告に大きな予算を投じるスタイルではなく、ゲーム機そのもののインパクトで認知を広げる戦略を取っていた。

そのため『ムーンシャトル』の広告展開は控えめで、主に業界向けカタログや専門誌(『アミューズメントマシンショー出展案内』『テクノポリス』など)で紹介される形だった。

宣伝用のキャッチコピーとしては、

「闇を切り裂け、君の波動砲で宇宙を照らせ!」

というフレーズが使用されており、シンプルながらも印象的だった。

このキャッチは、シューティングゲームの“ヒーロー性”を的確に表現しており、当時のゲーマーの心を掴んだと言われている。

また、ニチブツの営業担当者が各地のオペレーター(ゲームセンター経営者)を巡回して直接デモンストレーションを行うという“現場密着型の営業”も展開していた。派手な宣伝よりも、実際に遊んでもらうことで魅力を伝える――この職人気質な販売手法は、のちの「ニチブツブランドの信頼性」を築く一因となった。

● ゲーム雑誌や展示会での紹介記事

1981年のアーケード業界では、アミューズメントマシンショー(AMショー)が新作発表の主な舞台だった。ムーンシャトルも同イベントに出展され、多くのバイヤーやプレイヤーの注目を集めた。展示会での試遊レポートには「ニチブツらしい硬派な操作性」「宇宙戦争ものの中でも特にスピーディ」といった評価が並んだ。

当時の『テクノポリス』誌では、「波動砲の破壊感が印象的」「音声合成によりゲームがしゃべる時代に突入した」といった紹介文が掲載されており、技術革新の象徴として取り上げられている。

また、プレイヤー投稿欄では「ムーンクレスタよりも反射神経が試される」「難しいけどクセになる」といった感想が多く寄せられており、当時からすでに“チャレンジ型ゲーム”として確固たるイメージを確立していた。

ゲームセンターでは新作入荷時に手書きポスターが掲示されることが多く、ムーンシャトルの宣伝文句としては、

「君の波動砲が宇宙を救う!」

「がんばってね!の声援で突き進め!」

など、実際のゲーム音声をもじったキャッチコピーがよく使われていた。

このシンプルな呼びかけが、当時の若者たちの記憶に深く残っている。

● プレイヤー層と人気の広がり

ムーンシャトルの主なプレイヤー層は、10代後半から20代前半の男性ゲーマーであった。特に『ムーンクレスタ』や『ギャラガ』に慣れた中・上級者が“次なる挑戦”としてムーンシャトルに挑む傾向が強かった。

しかし、その難易度の高さから一部では“玄人専用ゲーム”と呼ばれ、初心者には近寄りがたい印象を持たれていた。

それでも、熟練プレイヤーの間では熱狂的な人気を誇り、ゲームセンターでは「ムーン台(ムーンシャトル専用席)」が設けられるほどだったという。

プレイヤーたちは攻略ノートを持ち寄り、隠しロケットの出現位置やノーミスボーナスの条件を共有するなど、情報交換が活発に行われていた。こうした“コミュニティ形成型の人気”は、当時としては非常に珍しく、ムーンシャトルが一部のコア層にとって“腕試しの聖地”となっていたことを物語っている。

さらに、他のゲームが派手なスコア演出を競う中で、ムーンシャトルのストイックなデザインは逆に個性として映り、「静寂の中の緊張感」を好むプレイヤーから高い支持を得た。彼らは口をそろえて、「このゲームは音ではなく“間”で勝負する」と語っていた。

● 海外展開と国際的評価

日本国内だけでなく、ムーンシャトルはアメリカ・ヨーロッパにも輸出されていた。英語版では音声部分が削除または差し替えられており、「GOOD LUCK!」という短いデジタルボイスが使用されたバージョンも存在した。

海外では “MOON SHUTTLE by Nichibutsu” として紹介され、当時の米国雑誌『Electronic Games』では「最も挑戦的な日本製シューター」と評されている。

ただし、英語音声版はオリジナルの日本語版よりも印象が弱く、海外のプレイヤーからは「日本版の方が人間味がある」という意見も多かった。

このことは、ムーンシャトルの魅力が単なるゲーム性ではなく、「声」や「情緒的演出」に支えられていたことを示している。結果的に、海外での知名度は限定的だったが、一部の熱心なコレクターの間では今でも“幻の名作”として高値で取引されている。

● 人気の推移と再評価の流れ

1980年代半ばに入ると、より派手なグラフィックとストーリーを持つシューティングが主流となり、ムーンシャトルは次第に姿を消していった。しかし、2000年代以降のレトロゲームブームにより、再び脚光を浴びることになる。

アーケード基板コレクターの間では、「ニチブツ黄金期を象徴する1枚」として評価が高く、保存状態の良い基板は現在でも数万円単位で取引されている。

また、YouTubeやレトロゲーイベントなどでプレイ映像が公開されるようになり、「今見てもスタイリッシュ」「ミニマルで美しい」と再評価されることが増えた。特に若い世代のゲーマーが“無駄のない緊張感”を新鮮に感じ、「初期アーケードの芸術性」として賞賛している点は興味深い。

さらに、音声合成部分は今やレトロサウンドの代名詞として語られ、「がんばってね!」の音声をサンプリング素材として用いる音楽家まで現れた。

ムーンシャトルは単なるゲームを越え、80年代の電子文化の象徴としてアート的価値を持ち始めているのだ。

● 総括:静かな人気の継続と“通好みの名作”

総合的に見て、『ムーンシャトル』は商業的には大ヒットには至らなかったものの、熱心なファンに支えられ続けた“通好みの名作”である。

プレイ料金は常に標準的な100円でありながら、その価値以上の体験を提供していた。短時間で極度の集中を味わえ、成功すれば達成感も大きい――まさに「100円で宇宙の旅ができるゲーム」だった。

宣伝が地味であったがゆえに知る人ぞ知る存在となり、結果として長期的な人気を保った。派手さよりも質実剛健、華やかさよりも緊張感――それがムーンシャトルの哲学であり、そのストイックな精神は今も多くのアーケードファンの心に残っている。

ニチブツ作品の中でも、ムーンシャトルは“完成された静寂”という独自の存在感を放っていた。

派手なBGMやストーリーがなくても、人の心を動かすことができる――それを証明した一本である。