【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:ナムコ

【開発】:ナムコ

【発売日】:1980年11月

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

1. 登場の背景と開発経緯

1980年という年は、アーケード業界が大きな転換期を迎えていた。前年にはナムコの『ギャラクシアン』やタイトーの『スペースインベーダー』の成功によって、ビデオゲームは一時的なブームではなく、新しい娯楽文化として確立しつつあった。その中でナムコが次に注目したのが、“走る快感”を主軸にしたアクションゲームの創出である。『ラリーX』は、当時のナムコ開発陣が「単純なシューティングから一歩進んだ、空間を走り回るゲームを作りたい」という意欲から生まれた作品だった。 開発を率いたのは、のちにナムコの数々のヒットタイトルを支えることになるスタッフたちで、彼らは「プレイヤーの動きを制約するのではなく、広い空間を自由に走らせたい」という思想をもって設計を行った。従来のアーケードゲームは固定画面で構成されるものが主流だったが、『ラリーX』では画面をスクロールさせ、広い迷路を駆け抜けるプレイフィールを実現。これが当時としては極めて斬新であり、後の多方向スクロールゲームの礎となる要素をいくつも内包していた。

2. ゲームシステムの全体像

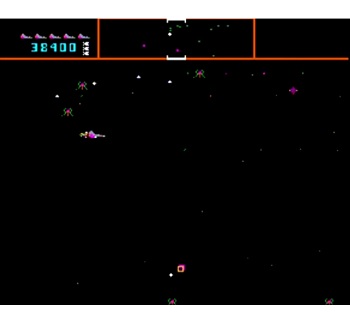

『ラリーX』は、プレイヤーが青いマイカーを操り、迷路状のコースに配置されたフラッグ(黄色の旗)をすべて回収することでステージクリアとなる、ドットイート系アクションゲームの一種である。ゲーム画面は上下左右にスクロールし、プレイヤーはレーダーを頼りにマップ全体の状況を把握しながら、追跡してくる赤い車「レッドカー」や障害物の岩を避けつつ走行する。 特筆すべきは、当時としては画期的な「レーダー機能」である。画面右側に小さく表示されたレーダーには、自車・敵車・フラッグの位置が点で示され、プレイヤーはこれを見ながら全体のルートを構築することができた。1980年当時、これほど明確に“全体マップを同時に把握できる”仕組みを導入したタイトルはほとんど存在せず、後年の探索型アクションにも影響を与えたと言われる。

3. 操作方法と基本ルール

操作は4方向レバーと1ボタンで構成される。レバーで進行方向を制御し、ボタンを押すことで自車の後方に「スモークスクリーン(煙幕)」を展開する。自車は自動的に前進し続け、プレイヤーは停止できない。そのため進行ルートをあらかじめ計画的に取る必要があり、狭い道に入り込むと脱出が難しくなる。煙幕は、追ってくるレッドカーに対して一時的な足止め効果を持ち、これを巧みに使うことが高得点の鍵となる。 燃料の概念も本作の特徴で、プレイ中は時間経過とともにゲージが減少していく。燃料がゼロに近づくと車の速度が低下し、煙幕も使用不能となるため、素早くフラッグを集める効率的なルート取りが求められた。この“スピードと計画性の両立”が、『ラリーX』を単なるアクションゲームから戦略性の高い作品へと昇華させている。

4. 敵車と障害物の特徴

ステージ上にはプレイヤーを追い回すレッドカーが存在する。最初は少数だが、ステージが進むごとにその数が増加し、最大で8台が同時に出現する。レッドカーには個性づけされたAIこそないが、常にプレイヤーの位置を追尾するシンプルな行動パターンが、逆に緊張感を生む要因となっている。 さらに、迷路の各所には岩が点在しており、これに衝突すると即ミスとなる。岩はランダム要素を含みつつも配置パターンが複数存在し、進入不能地帯が生まれないよう工夫されていた。これにより、マップごとに異なる攻略感覚を味わえるようになっている。追跡をかわす途中で岩にぶつかるリスク、そして燃料の消費との駆け引きが、ゲームプレイを奥深いものにしていた。

5. スコアとボーナスの仕組み

フラッグ1本あたりの得点は基本100点だが、連続して取得することで200点、300点と加算される。さらに、1面につき1本だけ出現する「スペシャルフラッグ」を取ると、その後のフラッグ得点が倍増する。このシステムにより、単にクリアを目指すだけでなく、得点を意識した高度なプレイも成立した。燃料の残量もボーナスに換算されるため、スモークをむやみに使わず、できる限り速く回収を終えることがスコアアタックのコツだった。 この得点設計は、当時のアーケードゲームにおける“ハイスコア文化”の隆盛を意識して設計されたもので、プレイヤーが友人や常連客とスコアを競い合うモチベーションを高めた。こうした記録志向の設計思想は、のちのナムコ作品『ゼビウス』や『ディグダグ』にも通じるものである。

6. チャレンジングステージの存在

第3ステージ以降、4ステージごとに“チャレンジングステージ”と呼ばれるボーナス面が登場する。ここではレッドカーがスタート位置から動かず、プレイヤーは安全にフラッグを集められる。ただし燃料が尽きると敵車が動き出す仕組みになっており、完全に安易なボーナス面ではない。これにより、単調なステージ進行に緩急を与えると同時に、プレイヤーが休息と緊張を交互に味わう構成となっていた。 このような“緊張と緩和”の構造を持ったステージデザインは、以降のアーケードタイトルにも影響を与え、後年の『ギャラガ』や『ゼビウス』の“チャレンジングステージ”として継承されていく。

7. 技術的特徴と当時の革新性

『ラリーX』の大きな特徴は、スクロール技術の巧妙な実装である。1980年時点のアーケード基板は、まだ本格的なハードウェアスクロールを実現しておらず、多くの作品が固定画面で展開されていた。しかし本作では、背景を疑似的に移動させることで、広大なフィールドを走っているかのような錯覚を与えている。これにより、プレイヤーは“閉じられた画面の中で戦う”という従来の感覚から解放され、自由に駆け回る爽快感を体験できた。 また、レーダーや燃料システムといった複合的な要素を1枚の基板上で処理している点も当時としては非常に野心的だった。BGMは大野木宣幸氏が手がけ、軽快なメロディとエンジン音の融合が、アーケード筐体のスピーカーから響き渡った。音楽が“遊び心を高める演出”として重要な役割を果たしたのも、ナムコならではのこだわりである。

8. バージョンアップ版『ニューラリーX』との違い

翌1981年には、改良版『ニューラリーX』が稼働開始した。オリジナル版『ラリーX』は難易度が高く、燃費の悪さや袋小路の多さが初心者には厳しかったため、これらを改善したのが『ニューラリーX』である。燃料消費のバランスが見直され、岩の配置もより理不尽さが減り、遊びやすい調整となった。さらにBGMも明るくポップな曲調に変更され、ゲーム全体の印象が一段と親しみやすくなっている。 この改良版の完成度が高かったため、後年では『ラリーX』と『ニューラリーX』を混同して語られることも多い。とはいえ、初代『ラリーX』の持つ硬派な緊張感と設計思想は、今なお高く評価されている。

9. 後世への影響

『ラリーX』は、のちに続く多くのドットイートゲームやレース系アクションに強い影響を与えた。広いフィールドを探索しながら得点アイテムを集めるという構造は、『パックマン』の拡張形としても見なされる。また、ナムコの後続タイトル『マッピー』や『メトロクロス』、さらには3D空間を走る『リッジレーサー』など、“スピードとマップ認識”を重視したデザイン哲学は、この作品から始まっているとも言える。 現代でも、レーダーで敵を確認しながらフィールドを駆け巡る形式は、多くのアクションゲームやシューターの基本設計に通じており、『ラリーX』はアーケード史における重要な転換点の一つとして位置づけられている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

1. シンプルなルールに隠された戦略性

『ラリーX』の魅力を語る上でまず欠かせないのは、単純なルールの中に潜む深い戦略性である。操作はレバーと1ボタンのみ、やることはフラッグを集めて敵車を避ける。それだけのことだが、この“たった2つの操作体系”の中に、予測・判断・リスクマネジメントという複雑な要素が内包されている。 レッドカーの動きを見て先回りする、煙幕を出すタイミングを燃料残量と照らし合わせて考える、スペシャルフラッグを取る順序を最適化する──こうしたプレイの最中に生まれる思考の流れこそが、このゲームの真の魅力である。結果的に、ただ逃げ回るだけではなく、“どう動けば最も効率よく高得点を稼げるか”という戦略的アプローチが生まれ、同じステージでもプレイヤーごとにまったく異なる展開を見せることになる。

2. 煙幕システムによる心理的駆け引き

『ラリーX』で最も特徴的な要素のひとつが、煙幕(スモークスクリーン)である。ボタンを押すことで車体の後方から煙を吐き出し、これに触れたレッドカーは一定時間停止する。この仕掛けが、ゲームに独特の緊張感とテンポを与えている。 プレイヤーは、燃料を消費してでも煙幕を使うべきか、それともギリギリまで逃げ続けるかという選択を常に迫られる。燃料を温存すれば高得点を狙えるが、追い詰められればゲームオーバー。スモークを使えば助かるが、燃費が悪化する。この“命を繋ぐ消費リソース”の存在が、アクションゲームに戦略的な味わいを加えている。 さらに、レッドカーが煙幕に突っ込んで停止する瞬間の音や演出は、プレイヤーに小さな快感を与える。うまく撒いた時の「してやった感」は、現代のステルスアクションにも通じる心理的報酬の構造だ。

3. 広大なフィールドを駆ける開放感

『ラリーX』が登場した当時、多くのアーケードゲームは1画面固定が当たり前だった。そこに現れた本作は、プレイヤーが画面の外へ走り抜けることで背景がスクロールし、無限に広がるように見えるフィールドを走行できる構造を採用した。 この“画面の外に世界が続いている”という感覚は、1980年当時のプレイヤーに大きな衝撃を与えた。マップの全体像を把握するためにレーダーを確認し、未知の方向へ走る緊張感。袋小路に入るかもしれない恐怖と、それをかいくぐった時の爽快感。この空間的な自由さが、他の固定画面型ゲームにはない独自の魅力を形成していた。 また、背景がシンプルな道路と岩だけで構成されているにもかかわらず、スクロールによる“走っている感覚”がリアルに再現されており、当時の技術力と演出センスの高さを物語っている。

4. 耳に残る軽快なBGMと演出

ナムコ作品のもう一つの魅力は音楽にある。『ラリーX』のBGMは、当時のアーケードゲームとしては異例のほど明るく軽快なメロディを持ち、プレイヤーの緊張をほどよく和らげてくれる存在だった。作曲を手がけた大野木宣幸氏は、のちに『ニューラリーX』でより完成度の高い楽曲を提供し、彼の作風がナムコの明るいサウンドイメージを決定づけた。 プレイ中、敵車に追われている時のBGMのリズムが微妙に緊張感を高め、フラッグを取った時の効果音が心地よい達成感をもたらす。こうした音の演出は、単なるBGM以上の意味を持ち、プレイヤーの集中力と没入感を支える“感情誘導装置”のような役割を果たしていた。 この陽気なサウンドは、後年『太鼓の達人』などでアレンジされ、「ラブリーX」という曲名で復活を果たすなど、長年愛され続けている。

5. スコアアタックの奥深さ

『ラリーX』は、単にステージをクリアすることを目的としたゲームではない。いかに効率よく、いかに高いスコアを稼げるかが真の醍醐味である。スペシャルフラッグを取るタイミング、煙幕を使う頻度、燃料の残量、敵の配置──これらすべてがスコア計算に影響する。 特に熟練プレイヤーは、ステージごとに最短ルートを分析し、レーダーの点の動きを見て敵の行動を予測する。完全にパターン化することが難しいため、瞬時の判断力と反射神経、記憶力のすべてが求められる。高得点を叩き出した時の達成感は格別であり、アーケード筐体のスコアボードに名前を残すことが当時の“ゲーマーの勲章”だった。 この“競い合う楽しさ”が、ラリーXを単なるアクションではなく、コミュニティ的なゲーム文化の中心に押し上げたのである。

6. 運と実力の絶妙なバランス

本作のもうひとつの面白さは、完全な実力ゲームではないという点だ。岩の配置はある程度ランダムに変化し、敵車の行動パターンにも微妙なずれがある。そのため、どんなに上手いプレイヤーでも、常に予想外の展開が起こる。この“運の要素”が、毎回違うドラマを生み出してくれる。 ただし、運だけでは決して勝てないのも重要なポイントだ。煙幕の使い方やルート取りの最適化といった要素は、やはり経験と技術に依存している。この「運と実力の中間」にある設計が、何度遊んでも飽きがこない理由のひとつといえる。実際、当時のゲームセンターでは、プレイヤーたちが互いに攻略法を教え合い、ベストな動きを模索する姿が日常的に見られた。

7. 親しみやすいデザインとユーモア

『ラリーX』のグラフィックは、当時としては非常に明快で見やすい。マイカーの青、敵車の赤、旗の黄色という原色ベースの配色は、プレイ中の視認性を高め、瞬時の判断を助けてくれる。岩や道路の描写も極めてシンプルだが、その“無駄のなさ”がゲームのテンポを損なわない要因となっている。 また、レッドカー同士がぶつかって一時停止するなど、ちょっとしたユーモアも散りばめられている。真剣なプレイの最中にそうした偶然が起こると、思わず笑ってしまう瞬間がある。緊張と笑いのバランス──これもナムコらしい魅力の一つだ。

8. 他作品との比較で見える独自性

同時期に登場した『パックマン』が“食べる快感”をテーマにしていたのに対し、『ラリーX』は“走る快感”に焦点を当てた作品だった。どちらもレーダーやマップを意識したドットイート型だが、プレイヤーの感情の揺れ方は全く異なる。 パックマンが“追われる恐怖と反撃の快感”を描くなら、ラリーXは“逃げ切るスリルと走り抜ける達成感”を描いたゲームである。その違いが、両作品をナムコの双璧として語らせる所以であり、当時のプレイヤーからも“爽快感のあるパックマン”と呼ばれ高く評価された。

9. 先見的なゲームデザイン

『ラリーX』のシステムは、のちのゲームデザインの多くに通じる。ミニマップ表示、リソース管理、敵の追尾AI、スコア連鎖など、今では当たり前となった多くの要素をこの一作が先取りしていた。 特に「燃料」という制限時間型リソースの導入は、後年のレーシングゲームやローグライク作品でも踏襲されている。プレイヤーが自由に動ける一方で、常に“残り時間”というプレッシャーを背負う──この緊張構造が、ゲームプレイに独特のテンポと深みを与えている。

10. 今なお色あせないアーケードの原風景

『ラリーX』は、今見ても古びていない。ゲームとしての完成度が高く、短時間で始められ、やり込みによって上達を実感できる。シンプルでありながら、プレイヤーの判断力と反射神経を極限まで引き出すデザインは、40年以上経った今でも学ぶ価値がある。 現代のプレイヤーがアーケード版を体験すると、ハードウェアの制約を超えた創造力の高さに驚くはずだ。走るだけの単純なルールの中で、無限の駆け引きと緊張感を生み出す――それこそが『ラリーX』最大の魅力であり、ナムコ黄金期の象徴でもある。

■■■■ ゲームの攻略など

1. 基本操作の理解と初動の判断

『ラリーX』の攻略で最も重要なのは、「最初の数秒間でどの方向に走るか」を決める判断力である。スタート直後、レーダーを一瞬で確認し、フラッグが密集しているエリアを特定することが第一歩となる。マップ全体の構造を理解していない初心者は、とにかく前方に突っ込んでしまい、あっという間にレッドカーに追われて袋小路に追い込まれる。 まずは落ち着いて、レーダーの自車位置を中央に確認し、最も安全な経路を選ぶことが肝要だ。特に初期ステージでは、敵車の数が少ないため、まずは“マップの探索”を目的として走るとよい。コースの構造をある程度記憶しておけば、次のステージでも迷わず効率的に動ける。序盤の練習段階では、得点よりも「走行ルートの暗記」を優先するのが上達への近道だ。

2. レーダーの効果的な使い方

ラリーX攻略において、レーダーの見方をマスターすることは必須条件である。画面右側に表示されるミニマップは、自車・敵車・フラッグの位置を示すが、道や岩は表示されない。そのため、視線を頻繁に左右に動かし、実際のコースの形状とレーダーの点の動きを頭の中で一致させる訓練が必要になる。 熟練者は、レーダーを単なる「敵の位置確認ツール」ではなく、「進行ルートの予測装置」として利用する。敵車が特定の方向に移動している場合、その進路上には障害物がないことが多いため、自車の安全な逃走ルートとして利用できるのだ。また、レーダー上でフラッグが一直線に並んでいる場合は、そのエリアを集中的に攻めると効率よくスコアを稼げる。レーダーをただ眺めるのではなく、“敵の動きから地形を読む”意識を持つことで、プレイの安定感は格段に増す。

3. 煙幕(スモーク)の使いどころ

煙幕は『ラリーX』における命綱ともいえる存在だが、無闇に使うと燃料が尽きて自滅する。使用のタイミングは「敵車が自車に対して真正面から接近してくる直前」が最も効果的である。追跡中に敵との距離が詰まり過ぎてから使っても、煙が展開される前に衝突するリスクが高い。 また、敵車を煙幕で止めるだけでなく、あえて“岩の近く”に煙幕を発生させることで、敵車が岩に衝突して自滅するように誘導するテクニックもある。これを活用すれば、後続の敵車の数を一時的に減らすことができ、逃走経路の確保にもつながる。 なお、煙幕は3発連続で吐くと効果時間が延びるが、燃料の消費も倍増する。したがって、1発だけ使って敵を一瞬止め、その間にUターンして逆方向へ逃げるのが最も効率の良い使い方だ。

4. 燃料管理の重要性

燃料ゲージは本作の時間制限のようなものだ。残量が減るにつれて車体のスピードが落ち、最後には煙幕も使用できなくなる。攻略の基本は、“燃料を使い切る前にフラッグをすべて取る”という一点に尽きる。 ステージ開始時は燃料が満タンの状態だが、スモーク使用や移動距離に応じて減っていくため、ルート取りの効率が問われる。レーダー上で遠いフラッグから取るよりも、近距離の旗を優先して短時間でクリアする方が安全だ。 さらに上級者は、“残燃料をできるだけ残してクリア”することを目標にする。クリア時に残っている燃料がそのままボーナス点になるため、スコアアタックではこの管理が非常に重要となる。つまり、『ラリーX』は単なる逃走ゲームではなく、「資源を節約しながら最大の成果を上げる経営シミュレーション」的な側面を持っているとも言える。

5. 敵車の動きと安全地帯の活用

レッドカーは単純なAIでプレイヤーの方向を追尾するだけだが、その単純さを逆に利用できる。敵車は壁にぶつかると方向を変えるため、袋小路の入口付近で一瞬待ち構え、敵が方向転換するタイミングを見て逆走すれば容易に振り切ることができる。 また、マップの角や広い道路では敵車の動きがばらけやすいため、ここを“安全地帯”として利用するプレイヤーも多い。複数の敵車が同時に追ってくる時は、わざと狭い通路を抜けて1台ずつ分断し、煙幕で個別に止めるとよい。これにより、一気に追跡車の数を減らせる。 中級者以上は、敵車の動きをあえて誘導して“自分の意図通りにマップを動かす”技術を身につける。まさに「走るチェス」とも呼べる駆け引きが展開されるのだ。

6. フラッグの取得順とスペシャルフラッグの戦略

ステージ中のフラッグは、連続して取るほど得点が上昇し、途中でミスするとまた100点に戻る。したがって、敵を避けつつ連続取得を目指すルートを構築することが理想的だ。特にスペシャルフラッグを取るタイミングは、スコアに大きく影響する重要なポイントである。 初心者は序盤にスペシャルフラッグを取りたくなるが、実は後半に残しておく方が高得点を狙いやすい。なぜなら、スペシャルフラッグを取った後は得点が倍になるため、残りの旗を一気に回収した方が効率的だからだ。つまり、「いつ取るか」が戦略の肝となる。 上級者は、レーダー上でフラッグの位置を見ながら、最後にスペシャルフラッグを回収するルートを組み立てる。燃料残量・敵車数・マップ形状の三要素を同時に考えるため、非常に頭を使うが、成功した時の達成感は格別である。

7. チャレンジングステージの攻略法

チャレンジングステージはボーナス面ではあるが、油断すると燃料が切れてしまうこともある。敵車が動かないうちにすべてのフラッグを素早く取るのが理想だが、ここでもルート構築が重要になる。スタート直後にレーダーを確認し、最短経路を頭に描く。遠いフラッグから先に取りに行くことで、終盤に戻り道が短くなるよう逆算して動くのがコツだ。 また、燃料消費が通常面よりやや早い設定になっているため、スモークは使用しないのが鉄則。チャレンジングステージは“休憩”ではなく“試験”のような場であり、プレイヤーのルート計画力を測るデザイン意図が感じられる。

8. 袋小路のリスク回避術

『ラリーX』で多くの初心者が苦戦するのが袋小路の存在だ。マップの一部には行き止まりの道があり、敵車に追い詰められるとほぼ回避不能になる。この状況を防ぐには、「マップの左上・右下の形状」を暗記することが有効だ。 袋小路に入る前に、レーダーで敵車の位置を確認し、3台以上が近づいている場合は進入を避ける。どうしても入らざるを得ない場合は、入口で煙幕を使用して敵を止めてから素早く旗を取ると安全性が高い。 上級者は、“一見袋小路だがUターン可能な道”を把握しており、敵の誘導ルートとして活用する。自分が逃げ込むと見せかけて敵を誘い出し、煙幕で一網打尽にするという戦法も存在する。

9. 高得点を狙うための思考術

高得点を狙うためには、単に生き延びるだけでなく、リスクを取る勇気も必要だ。敵車が多いエリアほどフラッグが密集している傾向があり、危険を承知でその区域に突っ込む判断が重要となる。スモークを節約しながら最短で旗を取るルートを研究することで、燃料ボーナスを最大限に活かせる。 さらに、スコア上位を狙うプレイヤーは、1面ごとに“燃料残量×得点倍率”を意識してプレイしている。たとえば、1ステージでスペシャルフラッグを早めに取り、残燃料を多く残したままクリアすれば、数万点単位の差が生まれる。こうした戦略を積み重ねることで、全国ランキング上位に名を残すことが可能だった。

10. 長期プレイのコツと集中力の維持

『ラリーX』は短時間で集中力を要求するゲームであり、1ミスで大きな損失が発生する。そのため、長時間プレイする場合は“5ステージごとに小休止”を取るのが推奨される。アーケードでは、プレイヤーが1コインで30分以上粘ることもあり、視線の疲労や手汗による操作ミスが起きやすい。 また、心理的にも「あと少しでクリア」という焦りが最大の敵になる。焦ってスモークを乱用したり、無理に袋小路に突っ込んだりすると、一気にリズムが崩れる。攻略上の最も重要な心得は、「逃げる勇気」だ。危険を感じたら旗を諦めてでも安全なルートに退く。結果的にその判断が、より長くプレイを続けるための最善策となる。

■■■■ 感想や評判

1. 登場当時のゲーマーの衝撃

1980年11月に稼働を開始した『ラリーX』は、当時のプレイヤーたちに強烈な印象を与えた。当時のアーケードは『スペースインベーダー』や『ギャラクシアン』といった固定画面のシューティングが主流であり、“自分のキャラクターが画面の外へ走り抜けていく”という体験そのものが新鮮だったのだ。 多くのプレイヤーが最初に感じたのは、「スピード感」と「開放感」。これまでのアクションゲームは狭い空間で敵を撃つか避けるかが中心だったが、『ラリーX』では自分でルートを決めて走ることができ、逃走劇のようなスリルがあった。ゲームセンターでは「こんなに広い画面を動かせるなんて!」という驚きの声が多く聞かれ、ナムコの技術力に対する称賛が集まった。

2. 難易度の高さへの賛否

一方で、初期バージョン『無印ラリーX』は非常に難易度が高かった。燃料の減りが速く、マップを覚えない限りすぐに袋小路へ追い込まれる。プレイヤーの中には「開始30秒でゲームオーバーになった」という声もあり、当時のゲーム雑誌でも“覚えゲー”と評されていた。 しかし、難易度の高さは一方で“やり込みがい”として肯定的に受け止められることも多かった。単純にプレイ回数を重ねるほどマップ構造や敵車の動きを覚え、明らかに上達が実感できる設計だったため、常連プレイヤーはむしろ挑戦的な難易度を歓迎した。これにより、ゲームセンターでは「ラリーX専用台」に人だかりができるほどの人気を博した。

3. ニューラリーXへの好意的反応

翌年登場した『ニューラリーX』は、難易度を適度に緩和し、グラフィックやBGMを改良したバージョンとして好評を博した。特に燃費の改善と岩の配置の見直しにより、初心者でも長く遊べるようになった点が評価され、プレイヤー層が一気に拡大した。 雑誌「ゲームマシン」(1981年2月号)では、「プレイヤーへの配慮を感じさせる調整が素晴らしい」と評され、アーケード業界内でも「改良型タイトルの成功例」として話題に。多くのゲーセンでは『ラリーX』から『ニューラリーX』への筐体交換が進み、後年のファンにはむしろ後者の方が“本作”として認識されるようになった。 この“アップデート文化”を生んだ点でも、『ラリーX』は重要な歴史的意義を持つ。

4. 海外市場での受け止め方

『ラリーX』は日本国内だけでなく、海外でも一定の成功を収めた。特にアメリカでは、ナムコの北米販売代理店であるミッドウェイが本作を積極的に展開し、「Rally-X」というタイトルで広く知られた。 ただし、欧米市場では当時『パックマン』のブームが爆発しており、ラリーXはその陰に隠れる形となった。それでも、一部のゲーマーからは「インテリジェンスなゲーム」として支持され、アメリカのゲーム誌では「アクションと戦略を融合した最初のレースゲーム」と評された。特にレーダー機能の導入が評価され、「プレイヤーが全体マップを管理する感覚を初めて与えたゲーム」として記録されている。

5. 音楽・効果音に対する高評価

BGMの評価も非常に高く、プレイヤーの記憶に残る要素の一つとなった。大野木宣幸氏による陽気で軽快なメロディは、緊迫感と明るさが絶妙に同居しており、「ゲーム中のストレスを和らげる不思議な効果がある」と評された。 また、旗を取った時の電子音や、敵車が煙幕に触れた際の“ポポッ”という効果音は、耳に残る印象的なサウンドとして多くのプレイヤーの心を掴んだ。ナムコはこの時期から“音の演出”を重視する方針を打ち出しており、『ラリーX』はその成功例のひとつである。後に『ニューラリーX』ではBGMがさらに進化し、音楽を聴くだけで懐かしさを覚えるファンも多い。

6. アーケード文化への影響

『ラリーX』が登場した頃、ゲームセンターは若者文化の最前線だった。100円玉を握りしめ、限られた時間でどこまで進めるかを競い合う。その中で『ラリーX』は、単に“反射神経を競うゲーム”ではなく、“記憶力と計画力を問う知的ゲーム”として差別化された。 当時のプレイヤーたちは、メモ帳を持ち込み、マップ構造を手書きで記録しながら攻略に挑むことも珍しくなかった。こうした“研究プレイ”文化は、のちの『ゼビウス』や『ドルアーガの塔』に受け継がれていく。つまり、『ラリーX』はナムコの「攻略する楽しさ」という哲学の原点とも言える作品だった。

7. ゲーム誌・メディアでの評価

ゲーム雑誌や専門誌では、『ラリーX』は「技術的挑戦作」として紹介された。特に、当時のアーケード誌「マイコンBASICマガジン」や「ログイン」などでは、スクロール機能とレーダー表示の同時処理が高く評価され、「ナムコが一歩先を行く技術力を見せつけた」と評された。 また、後年のアーカイブ記事では「マップスクロールの概念をレースゲームに持ち込んだ最初期の作品」として紹介されることが多く、技術的価値と歴史的評価の両面から再評価が進んでいる。2000年代に入ってからも、ナムコ公式の復刻プロジェクトである「ナムコミュージアム」シリーズに収録されるなど、その評価は不変である。

8. プレイヤーの体験談と記憶

当時プレイしていた世代の中には、「このゲームで初めて“自分が動かしている感覚”を味わった」と語る人も多い。画面をスクロールさせながら敵を撒く体験は、それまでのゲームには存在しなかった。 また、煙幕を使って敵を止めた瞬間の爽快感や、燃料切れでスローダウンしながらも最後のフラッグを取り切るスリルは、多くのプレイヤーにとって忘れがたい体験だった。中には「友達と交代でマップを記憶して攻略した」「店員が設置してくれたスコアボードに自分の名前を書かれたのが誇りだった」という思い出を語る人もいる。 『ラリーX』は単なるゲームではなく、“記憶と競争の共有体験”としてコミュニティを形成していたのだ。

9. 後年のゲーム開発者たちからの評価

後の世代のゲームクリエイターたちも、『ラリーX』を高く評価している。特にバンダイナムコの開発者の間では、「レーダーとプレイヤー行動の関係を初めて体系化したゲーム」として教材的な存在となっている。 また、スクロール技術やリソース管理の要素は、のちの『リッジレーサー』『エースコンバット』などにも受け継がれており、技術的な影響の広がりは計り知れない。 ゲームデザイナーの中には、「ラリーXこそ、プレイヤーの思考をリアルタイムで可視化する最初のゲーム」と評する者もいる。敵の動きを読み、燃料残量を意識しながら最適解を探す過程は、まさに“思考するアクション”の原型といえる。

10. 現代における再評価

近年では、アーケードクラシックの再評価ブームの中で『ラリーX』が再び注目されている。シンプルでありながら完成度の高いゲームデザイン、そして現代のインディー開発者が学ぶべき“リソース設計の妙”として紹介されることも増えた。 家庭用移植版やオンライン配信により、若い世代が初めて本作を体験する機会も増え、SNSでは「40年前のゲームとは思えない」「シンプルなのに中毒性がある」といった感想が相次いでいる。 このように、『ラリーX』は単なる懐古対象に留まらず、今も“プレイヤーを動かす力”を持つゲームとして、多くの人々に再発見されている。長年にわたり支持され続けている理由は、まさにその普遍的なゲームデザインの完成度にあると言えるだろう。

■■■■ 良かったところ

1. 独創的なゲーム設計とジャンルの確立

『ラリーX』の最大の魅力のひとつは、他のどのアーケードタイトルにもなかった独自の構造にある。レースとアクション、そして探索要素を融合させた“ハイブリッド型ドットイートゲーム”というジャンルを切り開いた点は、当時の業界でも革命的だった。プレイヤーは単に速さを競うのではなく、マップを探索しながら敵を避け、戦略的に旗を集める。これにより、同じステージでもプレイヤーごとに全く異なる展開が生まれる。 この自由度の高さこそ、プレイヤーが「何度でも遊びたくなる理由」だった。アーケードの多くが単純なパターン攻略で終わる中、『ラリーX』は毎回異なる状況と判断を要求し、常に新鮮な緊張感を与え続けた。そのため“飽きないゲーム”として長期稼働した店舗も多く、技術面と設計面の両方で高く評価された。

2. レーダーシステムの革新性

画面右側に配置された小型レーダーは、『ラリーX』を語る上で欠かせない要素だ。敵車の位置、フラッグの位置、自車の現在地が同時に表示されるこのシステムは、当時としては画期的な情報設計だった。 多くのプレイヤーが「レーダーを見ながら運転する」という新しいプレイ体験に魅了され、視覚と判断力の両方を駆使する遊び方が確立した。これは後にナムコが『ゼビウス』で採用するレーダー表示にもつながり、“情報とアクションを同時に処理する快感”を最初に形にした作品として評価されている。 さらに、レーダーが道や岩を表示しない仕様が、プレイヤーに“記憶して走る”緊張感を与えたことも功を奏した。シンプルな表示の裏に、想像力と記憶力を刺激するデザイン意図が隠されていた点は、ナムコの設計哲学の粋と言える。

3. 爽快感とテンポの良さ

本作の操作感は極めて滑らかで、当時のアーケード機では珍しいほどスピード感があった。プレイヤーが方向転換を入力すると即座に反応し、連続したカーブやUターンも自在にこなせる。この反応速度の良さが“走る楽しさ”を際立たせている。 また、ゲーム全体のテンポも絶妙だった。BGMのリズムと車の加速感が一体化し、走っているだけで気持ちが高揚する。敵に追われながら旗を回収していく過程は、単なるスコア稼ぎではなく、まるで“逃走劇”のようなドラマを感じさせる。スピード、リズム、危険、達成感――これらの要素が短い時間の中で凝縮され、他のどのゲームにもない爽快体験を生み出していた。

4. サウンドデザインとナムコらしい遊び心

『ラリーX』の軽快なBGMとコミカルな効果音は、ナムコらしい“遊び心”の象徴でもある。大野木宣幸氏の手による音楽は、単なるBGMではなく“感情のテンポメーカー”として機能している。敵車に追われる緊迫感と、旗を取った時の快感の両方を、音で支えているのだ。 特に煙幕を出した時の独特な音や、フラッグ取得音は一度聴くと忘れられない。これらのサウンドはプレイヤーに小さな報酬を与え、行動を強化する心理的効果を持っていた。後年の『ニューラリーX』や『太鼓の達人』でアレンジが登場したことからも、その完成度と人気の高さがうかがえる。

5. スコア設計の奥深さ

『ラリーX』のスコアシステムは非常に精密に設計されていた。単にフラッグを取るだけでなく、連続取得ボーナスやスペシャルフラッグによる得点倍増があり、プレイヤーの判断がスコアに直結する。 このため、上級者ほど「どの順番で旗を取るか」「いつスペシャルフラッグを取るか」という駆け引きが重要になり、リスクを取るほど高得点を狙える設計になっている。まさに“頭脳で戦うレースゲーム”であり、スコアアタック文化を生み出した功績は大きい。 アーケード筐体のランキングボードには、全国各地で熱戦を繰り広げるプレイヤーの名前が並び、ゲームセンターの社交的な空間を活気づけた。この“競争がコミュニティを生む”設計も、ナムコが得意とする要素のひとつである。

6. 初心者から上級者まで楽しめる設計

本作は見た目こそシンプルだが、遊び方の層が非常に広い。初心者は「敵を避けながら旗を取る」という直感的な楽しさで満足でき、上級者は「燃料節約」「敵誘導」「スコア最適化」といった戦略的プレイを極めていける。 そのため、子どもから大人まで幅広い層が夢中になった。アーケードの店員の間では、「ラリーXは初心者を引き込み、常連を育てる優秀なタイトル」と言われるほどで、集客力の高さも抜群だった。 プレイヤーの腕前に応じてゲームの見え方が変わる――この多層構造が、ナムコ黄金期の作品群に共通する最大の魅力である。

7. 技術的完成度とビジュアルの明快さ

1980年当時としては、滑らかなスクロール処理と複数オブジェクトの同時表示は非常に高度な技術だった。背景とスプライトを絶妙に組み合わせ、擬似的な3D感を演出している点も特筆に値する。 また、グラフィックデザインも視認性を最優先に考えられていた。青いマイカー、赤いレッドカー、黄色いフラッグ、グレーの岩という単純な色構成が、瞬間的な判断を助けている。派手さはないが、見やすさと情報の整理が完璧で、アーケード筐体の解像度でもストレスなく遊べる。こうした“わかりやすさの美学”こそ、ナムコデザインの真骨頂だった。

8. ナムコブランドの信頼を確立した功績

『ラリーX』は、ナムコが“ただのメーカー”から“ゲームデザインのリーダー企業”へと飛躍する転機を作った作品である。『ギャラクシアン』で培ったハードウェア技術をさらに発展させ、単なる反射神経ゲームではなく、“考えるアクション”という新たな価値を提示した。 この成功を受け、ナムコは翌年以降『ニューラリーX』『ゼビウス』『ディグダグ』といった革新的な作品を次々と発表する。その意味で『ラリーX』は、ナムコ黄金時代の「起点」に位置するタイトルであり、後のゲーム文化を形成する礎を築いた。

9. コミュニティ形成と交流のきっかけ

当時のゲーセンでは、『ラリーX』を中心に自然発生的な交流が生まれた。プレイヤー同士でルートを教え合ったり、スペシャルフラッグの取り方を競い合ったりと、攻略談義が日常的に交わされた。 この“共有体験”が、単なるゲーム以上の価値を持たせた。ある意味で『ラリーX』は、初期の“対戦文化”を芽生えさせた作品でもあったのだ。互いにスコアを競いながらも情報を共有するという文化は、その後のアーケード社会を象徴する現象として長く語り継がれている。

10. 長期的に愛される普遍性

40年以上経った今でも、『ラリーX』は多くのゲーマーの記憶に残る名作として語り継がれている。その理由は、時代を超えても色褪せない普遍的な構造にある。ルールは単純、操作は直感的、リスクと報酬のバランスが見事。これらは現代のスマートフォンゲームやインディー作品が学ぶべき“デザインの基本原理”そのものだ。 さらに、BGMやキャラクターのデフォルメ感、ナムコ特有の明るい色調などが、プレイヤーに“懐かしさと温かみ”を感じさせる。今でも復刻版やミュージックアレンジが発売されるのは、その魅力が単なるノスタルジーに留まらず、純粋なゲーム性としての完成度を持っている証拠だ。 『ラリーX』は、ゲームの原点にある「遊ぶ喜び」を凝縮した、まさにアーケード黄金期の象徴的作品と言えるだろう。

■■■■ 悪かったところ

1. 難易度バランスの厳しさ

『ラリーX』最大の課題として当時から指摘されていたのが、その極端な難易度の高さである。燃料の消費速度が早く、敵車の追尾速度もステージが進むごとに急激に上昇するため、初心者は第一面すらクリアできずに終わるケースが多発した。燃料ゲージが減少することでスピードが低下し、最後には煙幕も使用不能になるため、一度リズムを崩すと立て直しが難しい。この“挽回不能の設計”が、一部のプレイヤーにとっては理不尽に感じられた。 また、ステージ後半ではレッドカーが最大8台まで出現し、レーダー上では敵車の点が密集する状態になる。この段階に達するころには、ほとんど逃げ道がなく、わずかな操作ミスが即ゲームオーバーに直結する。いわば“パズルのような精密操作”を要求される設計であり、カジュアルプレイヤーにはハードルが高かった。

2. 燃料システムの厳しすぎる制約

燃料システムは本作の独自要素でありながら、同時に多くのプレイヤーを苦しめた要素でもあった。スモークを使用するたびに燃料が減る仕様はリアルではあるが、プレイヤーに過度な慎重さを強いた。スモークを出せば安全だが燃料が尽きる、使わなければ敵に追いつかれる――というジレンマの繰り返しで、ストレスがたまりやすかったのだ。 特に初心者は「助かるためにスモークを出した結果、次の面で燃料切れに陥る」という悪循環に陥りやすかった。これにより、“燃料を節約しないと進めないゲーム”という印象がつき、爽快感よりも窮屈さが際立つことになった。ナムコ自身もこの問題を認識しており、翌年の『ニューラリーX』では燃費を改善している。

3. 岩配置の理不尽さ

もうひとつの批判点は、マップ内に配置される岩のランダム性だ。岩は障害物としてプレイヤーの進行を妨げるが、その位置が固定ではなく、一定の候補からランダムに選ばれる仕組みになっている。これにより、時として進入経路が封じられたり、敵車と岩に挟まれて脱出不可能になるケースが発生した。 特に袋小路付近で岩が生成されると、逃げ場が完全に失われる。この「詰み状態」が頻発する点は、多くのプレイヤーから“不公平な難しさ”として不満を呼んだ。後の『ニューラリーX』で岩の出現パターンが調整されたのは、この設計上の欠点に対する修正でもある。

4. マップ構造の単調さ

『ラリーX』には複数のマップパターンが用意されているが、全体的な構成は似通っており、ステージが進むにつれて変化が乏しい。コースの地形そのものは基本的に同様の迷路構造で、難易度上昇の主因は敵車の増加と燃料の減少スピードに依存していた。 このため、長時間プレイすると「景色が変わらない」「マンネリ化する」という感想を持つプレイヤーも多かった。グラフィック的なバリエーションや新要素が乏しく、当時の他社タイトル(たとえば『クレイジークライマー』など)と比べると視覚的な刺激が弱かった点は否めない。

5. 操作時の誤入力リスク

マイカーは常に前進し続けるという仕様がユニークではあるが、同時に操作の難しさにもつながっていた。方向転換の反応が非常に敏感で、レバーをほんの一瞬動かしただけで車体が即座に方向転換する。その結果、狭い通路やカーブでは、意図せずUターンしてしまい、敵車や岩に衝突する事故が多発した。 また、レバーの状態がアーケード筐体によって微妙に異なることもあり、特定の筐体では「右への入力が重い」「スモークボタンの反応が悪い」といったハードウェア依存の問題も報告されていた。こうした操作性の繊細さが、初心者には不親切に映った。

6. 敵AIの単調さと不自然な動き

敵車「レッドカー」はプレイヤーを追尾するが、そのAIは単純で、同じパターンを繰り返す傾向が強い。ある程度プレイを重ねると、敵の行動法則が読めてしまい、緊張感が薄れる。逆に、ランダム性が強い場面では、予測不能な動きをして突然衝突してくることもあり、理不尽さを感じることもあった。 特に問題だったのは、敵車が岩に衝突して動けなくなる現象である。これにより、敵が停止した位置が進路を塞ぐ結果となり、プレイヤーのルートが強制的に制限されるケースが発生した。これはシステム上の不具合ではないが、結果的に“詰みパターン”を増やす要因となってしまった。

7. 情報不足による混乱

当時のゲームとしては画期的なレーダー機能が搭載されていたものの、マップ上の道や岩の配置が表示されないため、初心者にとっては“何がどこにあるのか分からない”という混乱を招いた。 特に初見プレイヤーは、レーダーの点を頼りに進んでいたのに突然岩にぶつかってゲームオーバーというケースが多く、「見えない罠のようだ」と評されることもあった。 この問題は、後の『ニューラリーX』で地形パターンをわかりやすく調整することである程度解消されたが、当時の『無印ラリーX』を遊んだ世代からは「もう少し情報がほしかった」という声が今でも多い。

8. 袋小路による理不尽な死亡

ゲームのテンポを壊す要因としてもっとも多く挙げられたのが、袋小路での詰み問題である。マップ内には避けられない行き止まりがいくつか存在し、そこに追い詰められた瞬間に逃げ道がなくなる。敵車が複数台いる場合、煙幕を出しても時間を稼げず、ほぼ確実にミスになる。 一度袋小路に追い込まれると、プレイヤーは何もできないまま車が爆発するという結末が待っており、理不尽さを感じたプレイヤーは少なくなかった。特にこの現象はアーケードでは頻発し、後年では“ラリーXトラップ”という呼称までつけられたほどである。

9. 視覚的な地味さと演出不足

ナムコ作品としては珍しく、『ラリーX』は色使いが落ち着いており、派手なビジュアル効果が少なかった。画面全体が道路と岩で構成されるため、背景の変化が少なく、プレイ中の見た目が単調に感じられることがあった。 また、スコア表示やステージクリア時の演出も簡素で、達成感を強く演出する仕掛けが乏しかった。当時の他社タイトルがアニメーションやサウンドエフェクトで華やかさを出していたのに対し、『ラリーX』は“静かに淡々とした設計”だったため、派手な演出を求める層には物足りなかったようだ。 これは意図的にシンプルさを重視した結果だが、後のナムコ作品が演出面を強化していくことを考えると、『ラリーX』はやや過渡期的な作品だったとも言える。

10. 継続プレイのモチベーション不足

最終的に本作が抱えた最大の課題は、プレイヤーを長期的に惹きつける要素が少なかったことだ。スコアアタック以外の目的がなく、明確な“ゴール”が存在しないため、一定以上の腕前に達するとモチベーションが薄れがちだった。 また、ミスをすると一気に流れが断たれる設計のため、集中力が切れやすく、プレイリズムが乱れやすかった。ステージごとのご褒美演出や、進行に応じて変化する背景などがあれば、より幅広い層が継続的に遊んだだろう。 これらの反省点を踏まえ、ナムコは後のタイトルで“遊び続ける理由”を意識したゲーム設計を取り入れていくことになる。『ラリーX』の存在は、ナムコの開発チームにとって“改良の種”を生んだ作品でもあったのだ。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

1. 主役「マイカー」への愛着

『ラリーX』の主人公的存在である青いマイカーは、シンプルながら強い印象を残すキャラクターだ。ゲーム内ではドライバーが描かれることはないが、多くのプレイヤーは自然と自分自身をその車体に投影していた。見た目は小さなF1カー風で、軽快に動く姿には“勇敢なレーサー”のような雰囲気がある。 当時のアーケードゲームでは人間のキャラクターが主流だったが、『ラリーX』は「車そのものが主役」という発想を提示した点で画期的だった。車体が爆発する時の効果音や、追跡を振り切った瞬間の軽やかな動きに、まるで“生きている”ような生命感を感じさせる。 多くのファンが「マイカーは小さいけれど頑張る勇者」と評しており、可愛らしさと頼もしさを兼ね備えた存在として長く愛されている。後年の『リッジレーサー』シリーズなどにおける“ナムコ車文化”の原点は、まさにこの青いマシンにあったとも言える。

2. 敵役「レッドカー」の存在感

『ラリーX』のもう一人の主役といっても過言でないのが、赤い追跡車“レッドカー”である。彼らは明確な個性を持つAIキャラクターではないが、その執拗な追尾行動と、マップ上をうろつく姿によって、プレイヤーに強烈な印象を与えた。 レッドカーは常にマイカーを狙い、直線的に迫ってくる。その単純さが逆に恐ろしい。まるで無機質な本能だけで動く存在のようで、プレイヤーからは「赤い悪魔」「執念カー」と呼ばれることもあった。袋小路に追い込まれ、レッドカーに迫られた時の絶望感は、誰もが一度は体験したトラウマ的瞬間である。 しかし、同時にこの敵車は“恐怖と達成感”の象徴でもある。煙幕でうまく止めた瞬間や、岩に衝突して自滅する様子を見ると、不思議な爽快感を覚える。敵でありながら、どこか憎めない愛嬌を持つ――それがレッドカーの魅力だ。ファンの間では「倒せないけど可愛い敵」として人気が高い。

3. スペシャルフラッグという「幸運の象徴」

フラッグの中でも特に印象的なのが、1ステージに1本だけ登場する「スペシャルフラッグ」。それを取ると得点が倍になるという単純な仕組みながら、ゲームプレイ中の“幸運イベント”として多くのプレイヤーを喜ばせた。 スペシャルフラッグは視覚的にも特別感があり、黄色の中に輝く赤い印がまるで宝石のように見える。敵車をかわしながらこの旗にたどり着いた時の快感は格別で、まるでラリー中に突然現れたご褒美のようだ。 プレイヤーの間では“女神の旗”とも呼ばれ、「スペシャルフラッグを見つけた瞬間に運気が上がる」とジンクス的に語られていたほどである。後のナムコ作品で1UPアイテムとして定番化した“スペシャルフラッグ”のルーツがここにあることを考えると、ラリーXは単なるアクションゲームを超えた象徴的存在を生み出した作品でもある。

4. 岩のキャラクター性とステージの個性

障害物として登場する“岩”にも、プレイヤーの記憶に残る存在感がある。静止しているだけなのに、プレイヤーを何度も苦しめる。その理不尽さと、絶妙な位置に出現する嫌らしさから、「岩くん」「嫌がらせブロック」といった愛称まで生まれた。 多くのプレイヤーが「敵車より岩のほうが怖い」と語るほど、存在感は強烈だ。しかしその配置が絶妙で、避けることに成功した瞬間の安堵感や、自分だけのルートを見つけたときの達成感をもたらしてくれる。ある意味で、岩はステージそのものの“個性”を象徴するキャラクターでもあった。 後年のファンアートでは、岩に顔をつけて擬人化するなど、ユーモラスな人気キャラとして描かれることもある。プレイヤーを苦しめながらも、どこか愛される存在――まさに“憎まれっ子”の典型だ。

5. スモーク(煙幕)の不思議な魅力

『ラリーX』を象徴するギミックの一つが“スモーク”だが、これも一種のキャラクターとしてプレイヤーに親しまれている。灰色の煙が画面上にふわっと広がり、敵車を一瞬止める。演出的には地味だが、ゲームプレイ上では命を救う“救世主”のような存在だ。 プレイヤーによっては「スモークを使いこなせるようになると、一気にゲームが楽しくなる」と語る人も多く、スモークを擬人化して「頼れる仲間」と表現するファンもいた。特に、敵車がスモークに突っ込んで止まる瞬間の効果音と視覚効果がクセになる。 単なる道具ではなく、“プレイヤーの戦略を支えるもう一つの自分”として愛されてきたスモークは、ゲームデザイン的にもキャラクター的にも非常にユニークな存在だと言える。

6. 敵同士の接触で生まれるコミカルな瞬間

敵車同士が衝突すると一瞬動きを止め、その後バラバラの方向に進むという仕様は、本作のユーモラスな一面を引き立てている。この現象に対し、プレイヤーの間では「レッドカーたちが喧嘩している」「作戦会議中」などと冗談交じりに語られることもあった。 緊迫した追跡の最中に、敵車同士がぶつかってドタバタしている様子を見ると、思わず笑ってしまう。この“シリアスの中のコミカル”なバランスが、ナムコ作品の特徴でもある。敵でありながらプレイヤーを癒す――そんな愛すべき滑稽さが、ファンから長年親しまれている理由だ。

7. ミス時の爆発演出とそのインパクト

ミスするとマイカーが爆発し、画面に広がる火花と煙――この演出も印象的だった。アーケード筐体のスピーカーから鳴る「ボン!」という音とともに、一瞬で画面が静まり返る。その演出があまりにも唐突で、逆にクセになるプレイヤーも多かった。 ある意味でこの爆発は“プレイヤーの失敗を祝う花火”のようでもあり、リトライのモチベーションを高めてくれる。プレイヤーによっては「ミスのたびに笑ってしまう」「爆発の音を聞くとまた挑戦したくなる」と語る人もいた。失敗すらも演出として楽しませる――そんな不思議な魅力を持っていたのが『ラリーX』の強みだ。

8. シリーズを通して愛されるアイコン性

『ラリーX』のキャラクターたちは、その後のナムコ作品にもたびたび登場する。スペシャルフラッグは『ゼビウス』や『マッピー』などの作品でもアイテム化され、ナムコの象徴的モチーフとして定着した。 また、マイカーも後年の『ナムコクラシックコレクション』や『太鼓の達人』などでゲスト出演しており、青い車体は“ナムコレジェンド”の一員として扱われている。レッドカーもまた、敵キャラのアイコンとしてファンの間で根強い人気を保っており、グッズ化やイラスト化されることもある。 このように、無名のマシンやフラッグであっても強い存在感を放つ――それがナムコデザインの魔法であり、『ラリーX』のキャラクター群の魅力を支える本質である。

9. プレイヤーがキャラを育てる感覚

本作にはストーリーや会話は存在しないが、プレイヤーの中では自然と「マイカーが少しずつ強くなる」「敵の動きを読めるようになる」といった擬似的な成長感が生まれる。この“プレイヤーとキャラクターが一体化する感覚”が、後のアクションゲームの原型となった。 プレイヤーが上達すること自体が、キャラクターの成長に重なる設計――それこそが『ラリーX』の巧妙な心理的デザインであり、ファンが何度も挑戦したくなる理由でもある。つまり、本作のキャラクターたちは画面の中だけで完結せず、“プレイヤーの心の中で成長する存在”として機能していたのだ。

10. まとめ ― 機械なのに愛される登場者たち

『ラリーX』に登場するキャラクターは、どれも無機質なドット絵で描かれている。しかし、そこに宿る“性格”や“物語”はプレイヤーの想像力によって補完され、結果として豊かなキャラクター性を獲得している。 青いマイカーの勇敢さ、赤いレッドカーのしつこさ、岩の意地悪さ、スペシャルフラッグの幸福感――これらが組み合わさることで、『ラリーX』という世界に命が吹き込まれているのだ。 ナムコのデザイン哲学は「シンプルにして生命的」。その精神が最も純粋な形で表現されているのがこの作品である。40年以上経った今でも、プレイヤーが「青い車を見るとラリーXを思い出す」と語るのは、そのキャラクターたちが今もなお心に生き続けている証拠だろう。

[game-7]

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

1. 稼働当時のプレイ料金とアーケード事情

1980年当時、『ラリーX』が設置されていたアーケードの一般的なプレイ料金は1回100円。この価格は現在では標準的に思えるが、当時の子どもにとっては決して安くはなかった。昼食代が250円~300円だった時代であり、「1プレイ100円」というのは“覚悟の一投”に等しかったのだ。 それでも『ラリーX』の筐体の前には常に行列ができた。理由は明確で、プレイ体験そのものが他のどのゲームとも違ったからである。固定画面の『スペースインベーダー』や『ギャラクシアン』とは異なり、画面が滑らかに動き、車が広大なマップを走り抜ける。まるで自分が新しい時代のゲームに触れているような感覚を与えた。 当時の子どもたちは「100円で未知の世界を駆け抜ける」ことを目的に、学校帰りや休日にゲームセンターへ足を運んでいた。つまり、ラリーXは“高価だが価値のある体験”として受け止められていたのだ。

2. ナムコの宣伝戦略と販売展開

『ラリーX』の宣伝は、ナムコの従来作品とは異なるスタイルで行われた。発売前には業界向け展示会で筐体デモが行われ、その際「自動車アクションの新時代を切り開くゲーム」というキャッチコピーが掲げられた。 ナムコは当時すでに『ギャラクシアン』の成功で知名度を得ていたため、『ラリーX』は“ナムコの次なる看板タイトル”としてメディアにも大きく取り上げられた。業界誌『アミューズメント通信』(1980年12月号)では、「走行中の画面が滑らかに動くアクションゲーム」という見出しで紹介され、特にレーダー機能の革新性が強調されていた。 さらに、ナムコは店舗向けのポスターやパンフレットを配布し、キャッチーなデザインでアピールを行った。青いマイカーが敵車を撒きながら旗を取るイラストが印象的で、子どもたちの目を惹いた。当時のアーケードでは“目立つ筐体こそ勝つ”という宣伝戦略が重要であり、ラリーXの筐体デザインも鮮やかな青を基調とした未来的な外観が採用された。

3. 店舗導入数と初期の人気状況

稼働開始当初、『ラリーX』は全国のゲームセンターで次々と導入された。特に大都市圏では設置台数が多く、1981年春には“ナムコ三大看板機種”として『ギャラガ』『ニューラリーX』と並び称されるようになる。 初期ロットの『無印ラリーX』はその高難易度から敬遠する層もあったが、逆に上級者層が挑戦的にプレイすることで、店舗の注目を集める役割を果たした。難易度の高さが「腕試しの場」として機能したため、プレイヤーたちは互いにスコアを競い合い、“ラリーXチャンピオン”と呼ばれる猛者たちが現れた。 このように、『ラリーX』は単なるゲームというよりも、ゲーセン文化を形作る“腕自慢の舞台”としての役割を果たしたのである。

4. ニューラリーXへの移行と継続的人気

1981年にリリースされた改良版『ニューラリーX』は、オリジナルの問題点を改善したことから大ヒットを記録した。難易度調整や燃料改善、BGMの明るいトーン変更などが功を奏し、老若男女を問わず遊びやすい作品として受け入れられた。 その結果、『ラリーX』シリーズ全体の人気は急上昇。地方の小型店舗でも導入が進み、1982年には“ナムコの定番アーケード”として長期稼働を続ける店舗も多かった。ナムコ公式の売上資料では、『ラリーX』と『ニューラリーX』を合わせた販売台数が当時の自社アクション部門でトップクラスを記録している。 プレイヤーからは「無印の緊張感も好きだが、ニュー版の遊びやすさも捨てがたい」という声が多く、両者を並べて設置する店舗まで登場した。結果として、“2つのラリーX”が同時に人気を競うという珍しい現象が生まれた。

5. 海外での展開と市場評価

海外ではミッドウェイ社を通じてアメリカ市場に輸出され、アメリカ版のフライヤーでは「THE ULTIMATE RACE MAZE!(究極のレース迷路)」というキャッチコピーが使われた。欧米では同年に『パックマン』ブームが巻き起こっており、その流れの中で“もう一つのナムコ作品”として紹介された。 アメリカのゲーム雑誌「Replay」や「Electronic Games」では、「パックマンが“食べる”楽しさなら、ラリーXは“走る”楽しさ」と評され、一定の支持を得た。特にレーダー機能は「戦略的思考を要求する新しい要素」として注目を集めたが、同時に「難易度が高すぎる」という意見も多かった。 とはいえ、海外でも“テクニカルなアクションゲーム”として愛され、後にナムコ・ミッドウェイの技術交流の礎を築く一作となった。

6. 宣伝メディアと広告の特徴

ナムコは当時、雑誌広告だけでなく、店舗向けのデモビデオを制作し、筐体の前で流すことで集客を狙った。映像内では、軽快なBGMとともに「レーダーを駆使して逃げろ!」というナレーションが入り、プレイヤーの挑戦心を刺激した。 また、当時の子ども向け雑誌『コロコロコミック』や『ぼくらのゲーム特集号』などにも『ラリーX』の紹介記事が掲載され、カラフルなイラストで「旗を全部集めると何が起きる!?」という煽り文句が添えられていた。宣伝は子ども層だけでなく、技術志向の高校生・大学生にも向けられ、特にマイコン少年たちの間では“アルゴリズム研究対象”として人気を博した。

7. 人気のピークと社会的広がり

1981年から1982年にかけて、『ラリーX』は全国のゲーセンでトップクラスの人気を維持していた。各地の商店街には「ラリーX大会」が開催され、得点を競うローカルイベントが多数行われた。 ゲーム雑誌では高スコアプレイヤーの名前が掲載され、全国レベルの競争が始まる。ナムコのイベント担当者は「パックマンのようにかわいさでは勝てないが、ラリーXは腕前で語り合うゲーム」と述べており、その言葉通り、技術を誇るプレイヤーの間で高く支持された。 また、BGMの明るさから子どもにも人気があり、アーケードの“殺伐とした雰囲気”を和らげた功績も見逃せない。ラリーX筐体の前には、親子連れが並ぶ光景も見られた。

8. 時代を超えて愛され続ける理由

2000年代以降、『ラリーX』は復刻版やコレクション作品で再評価された。『ナムコミュージアム』シリーズへの収録、『太鼓の達人』でのBGMアレンジ、『ナムコクラシックコレクションVol.1』での高画質リメイクなどを通じて、新世代のプレイヤーにも知られる存在となった。 特にアーケードファンの間では、「難易度が高いのに理不尽ではない」「短時間で集中できるゲーム」として再び脚光を浴び、レトロゲームバーや展示イベントでも常連タイトルとして紹介されている。 プレイヤーが語る“ラリーXの思い出”には共通点がある。それは「負けてももう一度挑戦したくなる中毒性」。これこそが、ナムコゲームが長く愛される根源的な魅力である。

9. 後世のメディアと文化的影響

テレビ番組やゲーム史の特集でも、『ラリーX』は“ナムコの技術革命の象徴”としてたびたび紹介される。BGMは「ビデオ・ゲーム・グラフィティ」シリーズにボーカル付きで収録され、“かっとびラリーX”というタイトルでアレンジ楽曲がリリースされた。 さらに、現代のバンダイナムコ公式サイトでは「ナムコミュージアム・アーカイブス」特設ページにて紹介され、解説欄では「スクロール技術とレーダーの融合により、ナムコの創造力を象徴するタイトル」と記されている。 こうした文化的評価の高さは、単に懐かしさだけでなく、今なおゲームデザインの教科書として語り継がれている証である。

10. 総評 ― アーケードの名を刻んだ永遠の名作

『ラリーX』は、単にヒットしたゲームというだけでなく、“アーケード文化を象徴する体験”を作り上げた作品である。プレイ料金100円という価値の中に、緊張・戦略・爽快感・音楽・達成感が凝縮されており、遊ぶたびに“挑戦”という言葉を思い出させてくれる。 その独自のゲームデザインは後の『ゼビウス』『マッピー』『リッジレーサー』へと受け継がれ、ナムコのDNAとして今も息づいている。40年以上の時を経てもなお、青いマイカーが疾走する姿はプレイヤーの心に焼きついている。 アーケードゲーム黄金期を象徴する一台――それが『ラリーX』であり、ゲーム史に永遠に名を刻む存在である。

[game-8]