ゲーミングノートパソコン GeForce RTX 5060 インテル Core i5-13450HX メモリ 32GB SSD 512GB 16型 165Hz Webカメラ LAN Wi-Fi 6E Blu..

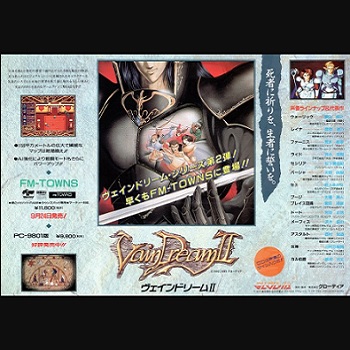

【発売】:グローディア

【対応パソコン】:PC-9801、FM TOWNS

【発売日】:1992年

【ジャンル】:ロールプレイングゲーム

■ 概要

グローディアが築いたファンタジー世界の深化

1990年代初頭、日本のPCゲーム市場は多様なRPGが次々と登場し、各メーカーが独自の世界観と物語性を競っていた。その中で、繊細なシナリオ構築と独自の演出で熱狂的な支持を集めたのがグローディアである。『エメラルドドラゴン』や『ヴェインドリーム』など、プレイヤーの心に残る名作を送り出した同社が、さらなる挑戦として制作したのが『ヴェインドリームII』であった。本作は1992年にPC-9801VM/UV以降のシリーズ向けに発売され、翌年にはFM TOWNS版が登場した。

本作のタイトルに「II」とあるが、前作との物語的な繋がりは存在しない。むしろ、同名シリーズの名を冠しながらも、まったく新しい世界観と神話体系を描いた意欲作であり、グローディア流ファンタジーRPGの完成形とも評される。

発売当初の初回限定版には、グローディアの代表作である『エメラルドドラゴン』『ヴェインドリーム』『ヴェインドリームII』に使用された楽曲3曲を収録した特製CDが同梱されており、同社の音楽演出へのこだわりがファンを喜ばせた。

滅びと再生をめぐる神話的ドラマ

『ヴェインドリームII』の物語は、古代王国クーレイアの滅亡神話から始まる。かつて魔導の力で栄華を極めたその国は、自らが召喚した女神の手によって滅ぼされた。女神はこの世界そのものを破壊しようとするが、天から舞い降りた金竜と銀竜の力によって阻まれる。 壮絶な戦いの末、世界は荒廃するも、108頭の神官竜が現れ、失われた大地を再び息吹かせた——。

それから900年の時を経て、物語は一人の男、ウォーリックから再び始まる。彼はかつて名を馳せた賞金稼ぎであったが、現在は辺境の寒村クラウスで、妻レイナと静かに暮らしていた。しかし、親友ダンの死をきっかけに、彼の運命は再び剣を取る方向へと向かう。

「パディッシュ」と呼ばれる謎の人物を追う旅の中で、ウォーリックは仲間たちと出会い、魔物の軍勢「魔神軍」との抗争に巻き込まれていく。金竜、白竜、炎竜、水晶竜といった神官竜の守護者たちとの出会いを経て、彼は次第に人間と神々、そして破壊神をめぐる真実へと近づいていく。

神話の継承者としての宿命を背負うウォーリックの旅は、単なる冒険譚ではなく、滅びの記憶と再生への祈りを描いた壮大な叙事詩として展開していく。

キャラクターの人間味と関係性の深化

本作の登場人物は、前作よりもさらに個性豊かで人間的に描かれている。主人公ウォーリックは、かつての無鉄砲な冒険者ではなく、妻を持ち、人生の重みを知った成熟した男として登場する。彼の行動には常に「守るべきもの」があり、戦いの中に生きる理由を見出していく。 レイナは、冷静で聡明な魔導士として彼を支える存在であり、二人の絆は物語全体に温かみと現実味を与える。また、エルフ族の精霊使いファーニスや、謎多き剣士ライド、さらには高貴な姫君セシリアなど、種族も立場も異なる仲間たちが登場し、それぞれの信念と過去を抱えながら物語を紡いでいく。

グローディアの特徴である「会話システム」も健在で、移動中に「相談」コマンドを使うことで仲間たちの心情や、次の目的地へのヒントを聞くことができる。この機能は単なる情報提示ではなく、キャラクター同士の関係性を深める手段として機能しており、プレイヤー自身が彼らの仲間意識や絆を体験できる構造となっている。

戦略性とリアルタイム性を兼ね備えた戦闘

戦闘システムは前作の形式を踏襲しながらも、より洗練されている。フィールド上に可視化された敵シンボルと接触すると戦闘に突入するが、敵の強さは画面下の水晶玉の炎の大きさで視覚的に把握できるようになっている。炎が大きいほど強敵であるため、戦略的な回避や準備が求められる。

戦闘中にプレイヤーが直接操作できるのは主人公ウォーリックのみであり、他のキャラクターはAIで行動する。しかし、戦況に応じて魔法やアイテムを使用するよう指示を出すことも可能で、全体の指揮を執る感覚が生まれる。また、各キャラクターが特定の条件下で自動的に発動する「特技(タレント)」も健在で、戦闘のテンポを保ちながらドラマチックな展開を演出している。

成長と熟練のシステム

本作では武器の熟練度やフォーメーションの概念が導入されており、単なるレベル上げではなく、戦略的な育成が楽しめる。パーティ構成は最大5人まで拡張され、前作に比べて戦闘の幅が大きく広がった。 さらに、プレイヤーのスタイルに合わせて難易度を変更できるのも特徴の一つである。戦闘を中心にじっくり楽しみたいプレイヤーはノーマルモードを、物語を優先して味わいたい人はイージーモードを選択することで、より快適なプレイが可能となっている。

この柔軟な設計思想は、「物語を読むようにRPGを楽しませる」というグローディアの理念の表れでもある。実際、同社の作品群はプレイヤーに「物語の中を歩む感覚」を強く意識させる構成となっており、『ヴェインドリームII』もその系譜に連なる作品として高く評価されている。

音楽・演出・そしてグローディアらしさ

音楽面では、幻想的でありながらも哀愁を帯びたメロディが印象的で、各シーンの感情を丁寧に支えている。オープニングテーマから戦闘曲、そしてエンディングに至るまで、緻密に構成されたBGMは作品全体の完成度を大きく引き上げている。 特に、初回特典として付属した音楽CDは当時のファンにとって大きな話題となり、グローディア作品の音楽が単なる“ゲームBGM”ではなく、一種の芸術作品として認識され始めた時期を象徴するアイテムとなった。

画面演出もPC-9801時代としては極めて高水準で、FM音源の響きとグラフィックの柔らかな色調が調和し、重厚な世界観を視覚的にも支えている。FM TOWNS版では音声とBGMの品質がさらに向上し、一部キャラクターには声優によるフルボイス演出も導入された。檜山修之、鷹森淑乃、荒木香恵といった声優陣の熱演は、当時としては画期的な没入感をもたらした。

まとめ ― グローディア幻想RPGの到達点

『ヴェインドリームII』は、単なる続編ではなく、グローディアが積み重ねてきたファンタジーRPGの思想と技術の結晶である。前作から受け継いだ幻想世界、重厚なドラマ、独特の相談システム、そして音楽と演出の融合。そのすべてが一つの到達点として調和しており、当時のPCユーザーに深い印象を残した。

今なお本作は、90年代国産RPGの中でも“語るべき一本”として記憶されている。滅びと再生の物語、仲間たちの絆、そして竜と神々の神話が織りなす壮大な世界は、今プレイしても色褪せない輝きを放っている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

物語が描く「神々と人間」のドラマ性

『ヴェインドリームII』の最大の魅力は、単なる冒険物語にとどまらず、「人間とは何か」「神の意思とは何か」という深いテーマを内包している点である。 古代の神話を背景にした壮大なスケールの物語でありながら、登場人物たちはそれぞれが人間的な悩みや葛藤を抱えている。ウォーリックは家族を持つことによって変化した責任感、ライドは竜の宿命に縛られながらも自由を求める心、レイナは愛と理性の狭間で揺れる心情——そうした一人ひとりの内面が丁寧に描かれることで、プレイヤーは「英雄の物語」というよりも「人間の物語」を体感することになる。

この物語は決して派手な展開だけで構成されていない。旅の途中で交わされる会話、失われた仲間への想い、戦いの中で芽生える信頼——その一つひとつが重層的に積み重なり、プレイヤーに深い感情移入を促していく。まさに、90年代初頭の国産PC-RPGの中でも群を抜いた“物語密度”を誇る作品だと言えるだろう。

グローディア作品に共通する叙情性と美学

『エメラルドドラゴン』にも見られたグローディア特有の“叙情的世界観”は、本作でさらに洗練された形で表現されている。 画面に描かれる一つの街、一つの村にしても、そこには確かな生活感と息づかいがある。NPCたちの会話には単なる情報提示以上のドラマがあり、彼らの台詞から過去の戦争や神々の伝承が断片的に語られることで、プレイヤーは徐々に世界の全貌を理解していく仕組みになっている。

また、背景グラフィックの色彩感覚にも特筆すべき美しさがある。

PC-9801という限られた表示能力の中で、暖色と寒色を繊細に使い分け、神々の光と人間の影を視覚的に描き出している。特に、荒廃した古代遺跡の青灰色の光と、竜の住まう神殿の黄金色の輝きのコントラストは、多くのプレイヤーに強烈な印象を残した。

「相談」システムが生み出す仲間意識

RPGにおいて、パーティメンバー間の関係性をどのように描くかは常に課題とされてきた。本作の「相談」コマンドは、まさにその答えの一つである。 プレイヤーが旅の途中でこのコマンドを使うと、仲間たちが今の状況や目的に対してそれぞれの意見を述べる。その中には、冗談や小言、過去の思い出、そして時には涙を誘うような言葉までが含まれる。

このシステムは単なるイベント会話ではなく、プレイヤーが「仲間たちと一緒に旅をしている」という実感を生み出す仕掛けである。AIによる戦闘行動と同様に、キャラクターたちはプレイヤーの指示だけでなく、自らの考えで動く存在として描かれている。そうした“自立した仲間”という描き方が、物語の重層性を支えている。

戦闘システムのテンポと緊張感

『ヴェインドリームII』の戦闘は、リアルタイム性と戦略性をバランスよく融合させた設計が特徴だ。 プレイヤーは主人公ウォーリックのみを直接操作し、他のメンバーはAIで動く。このシステムによって、戦闘が一種の“共闘体験”となり、仲間たちが勝手に魔法を放ったり特技を発動したりする様子は、まるで生きたチームを指揮しているかのような臨場感を生む。

敵の強さを示す「炎の水晶」も秀逸な演出で、単純なエンカウント型RPGとは異なり、危険を察知して回避するという戦略的行動を促す。プレイヤーは敵を避けながら進むか、それとも敢えて強敵に挑むかを選択することになり、戦闘そのものが“選択と覚悟”の要素として物語に密接に結びついている。

サウンドが織りなす幻想と叙情

本作の音楽は、グローディアサウンドの真骨頂ともいえる仕上がりだ。幻想的でどこか切なさを帯びた旋律は、古代文明の残響や登場人物たちの心情を見事に表現している。 とくに印象的なのは、戦闘テーマの疾走感と、静謐な街のBGMの対比である。戦闘曲は緊迫感を煽るリズム構成で、長時間のプレイでも聴き疲れないテンポの良さを備えている。一方で街のテーマは、安堵と哀愁が入り混じるような調べで、旅の合間にふと流れると心を落ち着かせてくれる。

FM TOWNS版では音源の品質が格段に向上しており、BGMの表現力もより豊かになった。特に声優陣によるボイス入り演出との融合は、当時のPC-RPGとしては革新的な試みであった。檜山修之演じるウォーリックの落ち着いた語りや、鷹森淑乃演じるレイナの穏やかな声色は、プレイヤーを物語世界へ深く引き込む要素となっている。

キャラクター同士の化学反応

本作のもう一つの大きな魅力は、キャラクター同士の関係性にリアリティがあることだ。 ウォーリックとレイナの夫婦関係は、ただのロマンスではなく「共に生き抜く絆」として描かれる。ファーニスは陽気な性格でパーティの雰囲気を明るく保ち、ライドの寡黙さは彼女の軽妙さとの対比として魅力的に映る。セシリア姫は高貴でありながら強い意志を持ち、仲間の成長を見守る存在として物語を支える。

彼らが共に過ごす時間の積み重ねが、ゲーム終盤での感動的な展開に直結している。キャラクターが単なる戦力ではなく、「共に旅をした仲間」としてプレイヤーの記憶に残る——それこそがグローディア作品の真の魅力である。

プレイヤーを包み込む“旅の空気”

『ヴェインドリームII』の世界には、どこか懐かしさと静けさが漂っている。 砂漠の果てで風が吹き抜ける音、雪に覆われた山岳地帯の冷たい空気、古代遺跡に射し込む光。ゲーム画面の中で描かれるそのすべてに、製作者の「世界を生きてほしい」という意図が込められている。

この“旅の空気感”は、グローディアの他のRPGにはない、独自の詩的表現である。プレイヤーはゲームを進めるうちに、いつの間にかウォーリックたちの旅路に心を重ね、自分自身がこの世界の住人になったような錯覚を覚える。

総評 ― RPGの本質を思い出させる作品

『ヴェインドリームII』が愛された理由は、派手な演出や豪華なグラフィックに頼らず、物語・音楽・キャラクター・システムのすべてが“心に残る形”で統合されていたからである。 RPGとは本来、数値を上げるゲームではなく、「誰かと出会い、別れ、世界を見つめる体験」であるという原点を、この作品は思い出させてくれる。

グローディアが手掛けたこの一作は、1990年代の国産PC-RPGの美学を凝縮した作品として、今なお語り継がれている。

派手さよりも深さを、速さよりも温もりを——それが『ヴェインドリームII』というゲームの、本質的な魅力なのだ。

■ ゲームの攻略など

序盤の基本戦略 ― 村から始まる静かな旅立ち

『ヴェインドリームII』の冒険は、辺境のクラウス村から静かに始まる。序盤はチュートリアル的な役割を担っており、プレイヤーは戦闘や装備、魔法の扱い方を自然に学べるようになっている。 ウォーリックは初期状態では強力な武器を持たないため、まずは村周辺のフィールドでスライム系などの弱敵を倒し、ゴールドと経験値を稼ぐのが基本だ。武器・防具を整えたら、村人との会話を通して次の目的地を確認しよう。

この序盤の戦いでは、敵の動きや“炎の水晶”の反応を観察することが重要だ。水晶の炎が小さい敵は経験値稼ぎに適しており、大きく燃え上がる敵はまだ避けるのが賢明である。戦うタイミングを選ぶことが、結果的に効率的な成長に繋がっていく。

戦闘の極意 ― タレント発動と隊列管理

本作の戦闘では、キャラクター固有の“特技(タレント)”の活かし方が攻略の鍵を握る。タレントはメッセージ表示なしに発動するため、プレイヤーはキャラの動きを見て瞬時に状況を判断しなければならない。 たとえば、ウォーリックの「金竜の長剣」は、特定条件で金色の光をまとい、複数の敵を一度に薙ぎ払うことがある。この発動条件はHP残量や敵の数に関係しているため、ピンチの際に逆転の一手となりうる。

また、フォーメーション(隊列)も重要である。前衛にウォーリックやライドなどの剣士を配置し、後衛にレイナやファーニスといった魔法系を置くことで、被ダメージを抑えつつ安定した戦闘を展開できる。フォーメーションを状況に応じて切り替える柔軟さが、高難度戦闘での勝敗を分ける。

熟練度システム ― 武器ごとに成長が変わる

『ヴェインドリームII』では、単にレベルを上げるだけでなく、使用する武器ごとに“熟練度”が設定されている。 長剣・大剣・槍・弓など、使い続けることで攻撃力や命中率が上昇し、新たな技を閃くこともある。特にウォーリックは“金竜の長剣”を極めることで、終盤に専用の必殺技を会得できる。

このシステムにより、プレイヤーは自分の戦い方に応じてキャラクターの個性を伸ばせる。単調なレベル上げではなく、装備選択そのものが育成要素として機能しているのが本作の奥深さだ。

魔法と精霊術 ― 属性を理解することが勝利の鍵

魔法は属性相性が非常に重要で、敵の弱点を突くことで戦闘を短縮できる。火・氷・雷・聖・闇などの属性があり、同じ魔法でも敵種族によって効果が大きく変わる。 特にエルフ族のファーニスは、精霊召喚によるサポート能力に長けており、戦闘の安定度を大きく左右する。敵の行動を封じる精霊“シルフィード”や、味方の防御力を高める“ウンディーネ”などを使いこなすことで、強敵相手でも被害を最小限に抑えられる。

また、レイナの魔導術は攻撃・回復の両面に秀でており、ボス戦ではMP管理が生命線となる。魔法を乱発せず、必要な時に集中して使う戦略が求められるだろう。

ボス戦攻略 ― 試練と宿命の対決

中盤以降、プレイヤーの前には“守護竜の試練”と呼ばれる強力なボス戦がいくつも立ちはだかる。金竜・炎竜・白竜・水晶竜といった神官竜たちは、単なる敵ではなく、ウォーリックに力を授けるための存在である。 これらの戦闘では、単純な力押しでは勝てない。各竜は属性攻撃を駆使するため、対応する耐性装備や魔法を事前に準備することが不可欠である。特に炎竜との戦いでは、火属性耐性を持つ「ルビーメイル」や冷気系の魔法が有効だ。

竜たちの試練を乗り越えることで、ウォーリックは“金竜の騎士”として覚醒し、新たな力を得る。この過程は物語的にも象徴的な意味を持ち、プレイヤーに大きな達成感を与えてくれるだろう。

イベント分岐と仲間の加入

本作は一本道のシナリオでありながら、仲間の加入タイミングや一部のイベント結果によって展開が微妙に変化する。 例えば、セシリア姫を救出するイベントでの行動次第では、城奪還の時期やパーティ構成が変化し、その後の会話内容にも差が出る。こうした細かな分岐が、二周目以降のプレイを新鮮にしている。

また、特定の条件を満たすとNPCが一時的に戦闘に参加することもある。暗黒魔導士パーシャや執事ナッツといった個性的なキャラクターが一時的にパーティ入りし、それぞれ独自の特技を披露してくれる。これらの限定イベントは、本作の“旅の出会い”を豊かに彩るエピソードとなっている。

難易度調整とプレイスタイルの自由度

『ヴェインドリームII』には難易度設定があり、プレイヤーの好みに応じて戦闘の強度を調整できる。 物語重視のプレイヤーは「イージーモード」を選べば敵の攻撃力が抑えられ、テンポよく進行できる。一方、戦略性を求めるプレイヤーは「ノーマル」または「ハード」を選ぶことで、より緻密な戦闘バランスを体験できる。

このシステムにより、RPG初心者から上級者まで幅広い層が楽しめる設計となっている。とくにPCゲーム黎明期では珍しい柔軟な難易度設計であり、グローディアのユーザーフレンドリーな哲学が反映されている部分といえる。

隠し要素とやり込みポイント

本作には隠しイベントやアイテムも多数存在する。特定の村で“相談”コマンドを繰り返すと、仲間の意外な過去が語られる小イベントが発生するほか、特定の条件を満たすと“金竜の鎧”の強化版を入手できる。 また、終盤のある洞窟には、開発スタッフが仕込んだジョークメッセージが隠されており、探索心を刺激する小ネタとして人気を博した。

さらに、特定のボスをノーダメージで倒すことで解放される裏エンディングも存在するとされ、ファンの間では長年“真の結末”を探す試みが続けられている。

プレイヤーの選択が作る物語

最終章に近づくにつれて、プレイヤーの行動が物語の結末に微妙な影響を与えるようになる。 誰を信じ、どの竜に力を求めるか——それは単なる戦略ではなく、プレイヤー自身の“信念の選択”でもある。 この設計により、物語のクライマックスでプレイヤーは「自分の旅をどう終わらせるか」という問いを突きつけられる。

RPGとしての面白さと、物語体験としての深みが同居する——それが『ヴェインドリームII』の攻略における最大の魅力である。

攻略まとめ ― 思考と感情を試す冒険

総じて『ヴェインドリームII』の攻略は、単なる強さの追求ではなく、キャラクターを理解し、世界の理を知る“知の冒険”である。 プレイヤーは戦闘のたびに判断を求められ、会話のたびに心を動かされる。最短ルートを駆け抜けるだけでは見落としてしまう「人と神の物語」が、各地の村や遺跡に丁寧に散りばめられている。

その意味で本作は、攻略情報に頼るよりも、自分の感性で世界を歩くことが最も報われるゲームだと言える。剣を振るうだけではなく、“旅を感じる力”こそが、真の攻略法なのかもしれない。

■■■■ 感想や評判

プレイヤーの心を掴んだ「静かな名作」

『ヴェインドリームII』は発売当初から、派手さよりも深い余韻を残す作品として知られていた。 「大作」というよりも「静かな名作」と評されることが多く、その理由は作品全体に流れる“叙情的な雰囲気”にある。 多くのプレイヤーが語ったのは、「終わった後に胸の中に温かい何かが残る」という感覚だった。

当時のPCユーザーたちは、グローディア作品が持つ“詩的な世界観”に慣れていたものの、本作ではさらに人間ドラマの重みが増している。

ウォーリックの静かな決意、レイナの優しさ、ライドの孤独——それぞれのキャラクターが丁寧に描かれ、プレイヤーは彼らの生き様を追体験するように物語を進めていく。

この「登場人物を信じながら旅を続ける感覚」は、当時のRPGの中でも突出していたと言える。

また、全体のペースが落ち着いており、急激な展開や煽るような演出を避けていることも特徴だった。

そのため、一部のユーザーからは「派手さに欠ける」と言われたが、多くのファンは「じっくり世界を感じられる作品」として高く評価している。

ゲーム雑誌での評価 ― 世界観と演出力の高さ

1990年代初頭のPCゲーム誌(『TECH GIAN』『ログイン』など)では、本作は“シナリオRPG”としての完成度が非常に高いと取り上げられた。 特に評価されたのは、ストーリー構成の緻密さと、世界設定の深さである。 神話、竜、女神というモチーフはファンタジーRPGの定番だが、本作ではそれを単なる背景設定に留めず、キャラクターの心理や社会構造にまで落とし込んでいる。

たとえば、“108頭の神官竜”という設定は、宗教的象徴としても機能しており、世界の秩序を支える象徴的存在として登場する。

この構造が物語の重厚さを支えており、評論家の中には「PCゲームでここまで神話構造を巧みに使いこなした作品は珍しい」と評する者もいた。

さらに、グラフィックや音楽の面でも、PC-9801という制約の中で驚くほどの表現力を実現したと称賛された。

特に光の表現と色彩の使い分けが絶妙で、竜の神殿の光景や城下町の夕暮れなど、視覚的な印象が強く残るというレビューが多く見られた。

ファンコミュニティでの支持 ― 「グローディア三部作」の一角

『エメラルドドラゴン』『ヴェインドリーム』『ヴェインドリームII』は、ファンの間で“グローディア三部作”として語り継がれている。 その中で本作は、「最も成熟した雰囲気を持つ作品」として特別な位置を占めている。 キャラクター描写の深さや、重層的なテーマ性、そしてプレイヤーに残る余韻が他の2作と明確に異なる。

インターネット黎明期のファンサイトや掲示板では、本作を“心の名作”と呼ぶ声が多く、「地味だけれど心に残る」「人生観が変わった」といった感想が寄せられた。

特に終盤の展開において、“選択”が物語の意味を変える構造に感銘を受けたプレイヤーが多く、その哲学的な要素が長年語り草となっている。

また、登場人物たちの年齢設定が比較的高めで、成熟した人間関係が描かれている点も珍しかった。

当時のRPGが若者の成長物語に偏っていた中で、本作は“人生の第二幕”を生きる人々の物語を描き、共感を呼んだ。

音楽・ボイス演出への絶賛

サウンド面に関しては、プレイヤー・批評家ともに絶賛を惜しまなかった。 音楽担当スタッフによる幻想的なBGMは、「グローディアらしさ」の代名詞となり、後にサウンドトラックCDとしても需要が高かった。 初回限定版に同梱された特製CDは、当時のPCゲームユーザーにとってはコレクターズアイテムであり、後年オークションで高値が付いたほどである。

また、FM TOWNS版におけるフルボイス化は、当時としては画期的な試みであった。

檜山修之(ウォーリック)、鷹森淑乃(レイナ)、荒木香恵(ファーニス)ら実力派声優がキャラクターに命を吹き込み、プレイヤーの没入感を大きく高めている。

声優ファンの間でも話題となり、「PCゲームがアニメーション表現に近づいた作品」として一目置かれていた。

賛否両論 ― 静かな物語ゆえの「地味さ」

もっとも、すべてが絶賛されたわけではない。 一部のプレイヤーからは、「戦闘テンポが遅い」「展開が静かすぎる」といった意見もあった。 派手な演出やスピード感を求める層にとっては、グローディア特有の落ち着いたテンポが合わなかったのだ。

また、キャラクターが自動行動する戦闘システムに戸惑う声もあった。

当時の多くのRPGがコマンド式で全キャラを操作できたのに対し、本作ではプレイヤーが直接操作できるのは主人公のみ。

この点については「戦略性に欠ける」と感じたユーザーもいれば、「仲間が自律しているようでリアル」と評価するユーザーもおり、明確に意見が分かれた。

しかし時間が経つにつれ、この“自律行動”の仕組みがむしろキャラクターたちの人格を際立たせる要素であったことが再評価されている。

グローディアが意図したのは、プレイヤーが仲間を“操作する”のではなく、“信頼して共に戦う”感覚を味わうことだったのだ。

長年のファンによる再評価と文化的意義

21世紀以降、レトロPCゲームの再評価が進む中で、『ヴェインドリームII』は再び注目を集めている。 YouTubeやレトロゲームブログでは、本作を「90年代日本RPGの叙事詩」と称するレビューが増え、 Steamなどでの復刻を望む声も根強い。

特に近年では、“ストーリー中心のRPG”が再び人気を取り戻していることから、本作の丁寧な物語構築や音楽演出が改めて高く評価されている。

また、「夫婦の絆」や「老成した主人公」といったテーマは、現代のプレイヤーにも新鮮に映るようだ。

SNS上では、「ヴェインドリームIIは年齢を重ねてからプレイすると、違う涙が出る」という投稿も多く、

作品が時間と共に深みを増していることを示している。

プレイヤーが語る“忘れられない瞬間”

感想の中で特に多いのが、「ある場面で涙が出た」という声だ。 例えば、終盤で明かされる神官竜の真実、ある仲間の犠牲、そしてウォーリックの静かな覚悟。 それらが演出過剰ではなく、淡々と描かれているからこそ心に残る。 「派手な感動ではなく、じわりと染みる感動」——それこそが本作最大の魅力であると多くのファンは語る。

本作をプレイした人々は、数十年経ってもその情景を覚えている。

雪原での別れ、竜の祠での静寂、旅の果ての夜明け——。

これらの描写がひとつの詩のように心に残り、ゲーム体験を超えた“物語の記憶”となっているのだ。

総評 ― 静謐なる名作としての地位

総じて『ヴェインドリームII』は、商業的な大ヒットこそなかったものの、 長年にわたり愛され続ける“通好みの名作”として確固たる地位を築いている。 グローディア作品の中でも、最も大人向けで、最も情緒的なRPG。 当時を知るユーザーだけでなく、今からプレイする人にも十分に通じる普遍性を持つ。

レビューサイトや個人ブログの総評を見ても、「泣けるRPG」「人生の節目に遊びたくなるゲーム」という表現が多い。

そこには、単なる懐古ではなく、“物語の美しさ”への純粋な敬意が込められている。

『ヴェインドリームII』は、派手な演出や3Dグラフィックでは決して描けない、“心の奥に響くファンタジー”として、

今なお多くのファンの記憶に息づいている。

■ 良かったところ

重厚な世界観と神話構造の完成度

『ヴェインドリームII』の最も素晴らしい点として、多くのプレイヤーが口を揃えるのが「世界観の完成度」である。 本作は、単なるファンタジーではなく、神話・宗教・伝承・人間社会が密接に絡み合った“架空世界の総合芸術”として構築されている。

古代文明クーレイアの滅亡、女神と竜たちの戦い、そして900年後に蘇る人間たちの運命——。

この壮大な歴史の流れが、まるで一冊の叙事詩のように物語の背景に息づいている。

プレイヤーは旅の中で少しずつこの神話を解き明かしていくため、発見の喜びとともに物語の深みを感じ取ることができる。

また、宗教的な構造(神官竜=神と人をつなぐ存在)と、現実の人間ドラマ(信仰、裏切り、贖罪)を融合させている点が非常に巧みである。

プレイヤーは、戦闘を繰り返すだけでなく、「なぜ人は神を求めるのか」という哲学的なテーマに自然と触れることになる。

このように“物語と思想”が密接に連動しているRPGは、当時としても非常に稀だった。

キャラクターの魅力と人間らしさ

もう一つの大きな魅力は、キャラクターたちが“生きている”と感じられるほどの人間味を持っている点だ。 主人公ウォーリックは、若さや無鉄砲さよりも「成熟した強さ」を体現した人物として描かれている。 彼は英雄でありながらも一人の夫であり、父親的な包容力を持つ——その姿に多くのプレイヤーが共感した。

レイナは、冷静さの中に確かな温かさを持ち、ファーニスは無邪気さと強さを兼ね備え、ライドは孤独を背負いながらも仲間を守る。

これらのキャラクターが織りなす関係性は、単なるRPGのパーティという枠を超えて“群像劇”として成立している。

特に印象的なのは、戦闘中や移動中の「相談」コマンドによって垣間見える日常会話である。

彼らが冗談を言い合ったり、失われた仲間を想って沈黙する場面など、プレイヤーの感情と物語が密接にリンクする瞬間が随所に存在する。

この“仲間と共に生きている感覚”こそ、本作の大きな魅力だ。

音楽とサウンドデザインの芸術性

音楽面の完成度も、グローディア作品の中でも特筆に値する。 幻想的でありながらどこか郷愁を感じさせるメロディは、プレイヤーの心を静かに揺さぶる。 特に、戦闘曲とフィールド曲のコントラストが素晴らしく、緊迫感と安堵のバランスが見事に取れている。

FM TOWNS版では音質が飛躍的に向上し、BGMの重厚感が一層際立った。

さらに、檜山修之・鷹森淑乃・荒木香恵といった声優陣によるボイス演出が加わることで、

音の世界がまるで舞台劇のように立体的に広がる。

彼らの演技は、物語を“読む”だけではなく、“感じる”体験へと昇華させた。

初回限定の特典CDに収録された3曲は、今なおファンの間で高く評価されており、

特にエンディングテーマは“ゲーム音楽史に残る名曲”と評されることも多い。

このように音楽が単なる背景でなく、物語の情感を担う“語り手”のように機能している点が、本作の魅力を格段に高めている。

緻密な戦闘システムと戦略性

『ヴェインドリームII』の戦闘システムは、表面的にはシンプルだが、内部的には非常に奥深い。 敵のシンボルが可視化されており、接触することで戦闘が開始される——つまり、プレイヤー自身が“戦うか逃げるか”を選べる自由度がある。 戦闘時はウォーリックのみを直接操作し、他の仲間はAIが判断して行動する。

この仕様がプレイヤーに“チーム戦”の感覚を与える。

仲間のAI行動が予想外の活躍を見せたときや、思わぬタイミングで特技(タレント)が発動する瞬間には、

まるで自分以外のキャラクターが意思を持って戦っているかのような錯覚すら覚える。

また、属性の組み合わせやフォーメーション変更が実に戦略的で、

前衛・後衛のバランスを取ることで難易度の高いボス戦も乗り越えられる。

戦闘そのものが“知恵と観察のゲーム”として成立しており、テンポの良い駆け引きが最後まで飽きさせない。

ストーリー展開の構成美

本作のストーリーは、緩急の付け方と構成が見事である。 序盤の平和な村での生活から、徐々にスケールを広げていく過程は、プレイヤーに自然な没入感を与える。 物語が進むごとに、敵対勢力の背景や竜たちの真実が少しずつ明かされ、最後には“神話の核心”へと至る。

この“段階的な情報開示”の構造は非常に巧妙で、プレイヤーに常に「次を知りたい」という好奇心を抱かせる。

また、単に善悪で割り切れない登場人物たちの動機付けが丁寧で、

最終決戦に至るまでの心理的な説得力が非常に高い。

終盤で明かされる“女神の真意”や“神官竜の宿命”は、RPGにありがちな単純な勧善懲悪ではなく、

プレイヤー自身の価値観を問うような深いテーマを投げかける。

この「選択の重み」が、物語に強烈な余韻を残している。

グラフィックと演出の繊細さ

グラフィック面でも、PC-9801の限界を超えた表現が実現されている。 背景には手描きの質感があり、街の明かりや雪原の光の反射など、細部まで丁寧に描かれている。 当時の解像度制限を感じさせない色彩バランスは、グローディア独自の画作りとセンスの賜物だろう。

また、イベント演出も極めて繊細で、キャラクターが表情をわずかに変えるだけで感情が伝わるような構成になっている。

派手なカットインやアニメーションはないが、逆にその“静けさ”がドラマ性を強調している。

まさに、90年代初頭のPC-RPGが到達し得た“静謐な美”の象徴である。

「旅の感触」があるRPG

多くのプレイヤーが口を揃えて語るのが、「本作には“旅をしている実感”がある」という点だ。 単にマップを移動してイベントをこなすだけでなく、 空気の匂いや時間の流れ、仲間との会話の積み重ねが“旅”としてのリアリティを生んでいる。

一つの街を後にするときの名残惜しさ、夜明けの静けさ、そして次の目的地への希望。

それらが画面の向こうに確かに存在しており、プレイヤーは“世界を歩いている”という感覚を常に味わえる。

この体験の深さは、後の多くのRPGに影響を与えたと言っても過言ではない。

まとめ ― 静かに心を満たす名作

『ヴェインドリームII』の“良かったところ”を一言で表すなら、それは「静かに心を満たす力」である。 ド派手な演出や技術革新よりも、人間の内面や絆、そして旅の意味を丁寧に描いた結果、 この作品は時代を超えて愛される存在になった。

ストーリー、キャラクター、音楽、戦闘、演出、そのすべてが一つの方向を向いており、

プレイヤーの心に残る“誠実な作品”として完成している。

この誠実さこそが、グローディアというブランドが長年支持され続けた最大の理由であり、

『ヴェインドリームII』はその精神の結晶である。

■ 悪かったところ

テンポの遅さと操作感の重さ

『ヴェインドリームII』を語る際に、まず多くのプレイヤーが指摘するのは「テンポの遅さ」である。 当時のPC-9801環境では読み込み速度が限られており、戦闘やマップ移動の切り替え時にやや待ち時間が生じる。 特に戦闘突入時の演出が長く、何度もエンカウントするフィールドでは、この“間”が積み重なってストレスに感じられることがあった。

また、操作レスポンスにも重さがあり、コマンド入力後の反応にわずかな遅延がある。

ウォーリック以外のキャラクターが自動行動する仕組みは当時としては新しかったが、

AI行動の判断に時間がかかるため、戦闘の流れが途切れる印象を持ったプレイヤーも少なくない。

この「もっさり感」はグローディア作品の特徴でもあり、雰囲気を重視する設計の副作用とも言えるが、

スピード感を求めるユーザー層にはやや不満が残る部分であった。

AI戦闘の不確実さ

もう一つの賛否両論点は、AIによる仲間キャラクターの自動行動システムである。 この設計は「仲間が生きているように感じる」という長所を持つ一方で、 「こちらの意図通りに動かない」「回復をしてほしい時に攻撃する」といったジレンマも生んだ。

特にボス戦などの長期戦では、MP管理やタイミングが重要になるため、

AIの判断ミスが戦況を左右するケースも多く、プレイヤーによっては「自分で全員を操作したい」と感じた人もいた。

この仕様は、後の作品で一般化した「セミオート戦闘」の先駆け的存在でもあるが、

当時はまだユーザーに馴染みがなく、「自由度が低い」と誤解されることもあった。

グローディアが目指した“仲間との共闘感”が、一部の層には十分に伝わりきらなかった点は惜しい。

グラフィックの制約と演出の静けさ

PC-9801版のグラフィックは当時としては高品質だったが、他のハード(スーパーファミコンやメガCD)と比較すると地味に映ることがあった。 キャラクターのアニメーションは最小限で、戦闘シーンも派手なエフェクトはほとんどない。 それが“静謐な世界観”を支えていた反面、「見た目のインパクトに欠ける」という評価もあった。

とくに90年代初頭は、グラフィック競争が激化していた時代である。

『英雄伝説II』や『Ys IV』など、より鮮やかな演出を取り入れたタイトルと比べると、

『ヴェインドリームII』はやや“落ち着きすぎている”印象を受ける。

FM TOWNS版で音声とBGMが強化されたものの、ビジュアル的には劇的な進化が見られず、

「もっとキャラクターが動いてほしかった」「イベントにアニメーション演出がほしい」という意見も散見された。

つまり、演出面での“静けさ”が、時に没入感を削ぐ要因にもなっていたのだ。

シナリオの中盤における間延び感

シナリオ構成の美しさは多くのファンに絶賛されたが、一方で中盤の展開に“間延び”を感じる人もいた。 特に、複数の大陸を行き来するシーンや、神官竜の試練が連続するパートでは、 目的が一時的に曖昧になり、プレイヤーが“何のために旅をしているのか”を見失いやすくなる。

また、村から村へと移動する際のイベント密度にムラがあり、

一部の地域では「会話と戦闘の繰り返しで退屈に感じた」という意見もある。

とはいえ、この静的な時間が後半のドラマを引き立てる伏線になっている点は見逃せない。

テンポを重視するプレイヤーには不満が残る一方で、

物語を噛みしめながら進めたいタイプのユーザーには“余韻の時間”として高く評価されていた。

ゲームバランスのばらつき

戦闘バランスについては、敵の強さにややムラがあると指摘された。 序盤は比較的易しいが、中盤の「炎竜の神殿」以降から急激に難易度が上昇し、 防具や属性耐性を整えていないと一撃で全滅することもある。

一方で、終盤になると強力な装備や魔法が揃いすぎて、逆に難易度が下がる傾向にある。

特に最終ダンジョンでは、“金竜の盾”と“白竜のロッド”の組み合わせによってダメージをほぼ無効化できるため、

熟練プレイヤーには「ラストバトルが拍子抜けした」という声もあった。

当時のRPGとしては珍しく難易度調整機能が搭載されていたが、

イージーとノーマルの差が小さいため、実質的にはプレイスタイルによる工夫で補うしかなかった。

この点は、次回作や他社RPGで改善されていく“課題”として受け止められている。

プレイヤー導線の不親切さ

本作では「相談」コマンドを通じて次の目的地が提示されるが、 会話の内容が抽象的なため、具体的な方向が分かりづらいことがある。 「北の山に向かうといい」などの表現はあるものの、地図上では位置関係が不明確で、 特に初見プレイヤーは迷いやすい構造になっている。

また、ダンジョン内部でもマップ表示機能が存在しないため、

複雑な構造の洞窟や神殿では「自分がどこにいるのか分からない」という不満も挙げられた。

RPGに慣れたユーザーにとっては探索の楽しみである一方、

初心者にとっては“進めないストレス”になりやすかった。

とはいえ、この“不親切さ”も作品の味わいの一つと捉えられており、

「現代の親切設計に慣れた今では懐かしい」という声もある。

マニュアル片手に世界を旅する感覚——それが当時のRPG文化そのものであった。

ボイス演出のムラと技術的制約

FM TOWNS版で導入されたボイス演出は高く評価されたが、 全てのシーンがフルボイスというわけではなく、途中で無音になる場面も多い。 特定のキャラクターだけが喋る演出が不均衡に感じられ、 「ここは声がほしかった」と惜しむプレイヤーが多かった。

また、音声データの圧縮の関係で音質にばらつきがあり、

ヘッドフォン環境ではノイズが気になるという報告もあった。

技術的には限界まで挑戦した試みであり、その意欲は高く評価されているが、

結果的に“完全版”には届かなかった印象を残した。

時代とのズレと評価の難しさ

『ヴェインドリームII』が発売された1992~93年は、 PCゲーム業界が次世代ハードへの過渡期にあった。 CD-ROMによるフルボイス化やアニメーション演出が急速に広まり、 ユーザーの期待値も急上昇していた時代である。

その中で本作は、従来型のテキスト重視RPGとして制作されたため、

一部では「古風すぎる」「地味に感じる」と評された。

だがその落ち着きこそが“グローディアらしさ”であり、

後年になって再評価された要因でもある。

当時の流行(ビジュアル重視)と、開発者の信念(物語重視)が

ちょうど交差する時代に生まれた作品であったことが、

この“評価の難しさ”につながっている。

まとめ ― 不完全だからこその魅力

こうして見ると、『ヴェインドリームII』の“悪かったところ”は、 技術的な限界や時代背景によるものが大半である。 テンポの遅さ、戦闘の不確実さ、地味な演出——それらは確かに欠点ではあるが、 同時に本作の独特の“静かな味わい”を形作る要素でもあった。

完璧ではないが、丁寧で、誠実で、どこか人間臭い。

それこそが『ヴェインドリームII』の魅力であり、

今なお愛され続ける理由でもある。

欠点さえも作品の一部として受け入れられる、そんな“時を超える不完全さ”がここにはある。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

ウォーリック ― 強さと優しさを併せ持つ大人の主人公

本作の主人公ウォーリックは、多くのプレイヤーから「グローディア作品の中でも最も人間味のある主人公」として支持を集めた。 彼は若さと理想に突き動かされるタイプではなく、人生経験を積んだ“成熟した男”として描かれている。かつて賞金稼ぎとして名を馳せたが、結婚を機に冒険の世界から退き、平穏な村で妻レイナと穏やかな日々を送っている。 だが、親友ダンの死をきっかけに、再び剣を取る決意を固める。

ウォーリックの魅力は、戦いの中で見せる「冷静さ」と「揺るがない精神力」にある。

彼はどんな困難にも動じず、仲間が動揺しても冷静に状況を見極めるリーダーシップを発揮する。

しかしその一方で、レイナや仲間への思いやりを決して失わない。強さと優しさのバランスが絶妙で、プレイヤーが“信頼できる主人公”として心から共感できる人物だ。

特に終盤、彼が女神との対峙に向かう場面では、英雄としての決意よりも「守るべきもののために立つ」という静かな覚悟が描かれる。

その姿は華々しいヒーローではなく、“人としての強さ”の象徴であり、多くのプレイヤーがこの場面で深い感動を覚えた。

レイナ ― 理性と愛情の狭間で揺れる魔導士

ウォーリックの妻であり、魔導士として旅を共にするレイナも人気の高いキャラクターである。 彼女の魅力は、知的で冷静な判断力を持ちながらも、心の奥に熱い情を秘めている点にある。 前作の登場キャラクターとは無関係ながらも、いわば“グローディア女性像の理想形”として完成されている。

物語序盤では、ウォーリックとの夫婦としてのやり取りが微笑ましく描かれ、

彼女が戦場では冷静な戦略家、日常では支えとなる伴侶として描かれることで、

「現実的でありながらも理想的な女性像」としてプレイヤーから高い共感を得た。

また、魔導士としての力も強力で、攻撃魔法だけでなく回復や補助にも長けている。

特に中盤以降、ウォーリックの精神的支柱として描かれるシーンでは、

彼女の一言がパーティ全体を救う場面も多く、まさに“理と情の両立”を体現するキャラクターであった。

プレイヤーの間では「レイナの沈黙が何よりも強い」と評され、

無言の優しさで仲間たちを導く姿が印象的だったという声が多い。

ファーニス ― 無邪気で優しい、心の灯りのような存在

エルフ族の精霊使いファーニスは、物語のムードメーカー的存在でありながら、 作品の“心の癒し”として特に女性ファンからの支持が厚いキャラクターだ。

彼女はエルフ特有の長命種でありながら、人間的な感情表現に溢れている。

陽気でおしゃべり、少し天然な性格は、緊張感の続く冒険に柔らかな空気をもたらす。

しかし、その明るさは単なる軽さではなく、「悲しみを知る者の優しさ」であることが、物語が進むにつれて明らかになる。

特に、ウォーリックとレイナが夫婦としての関係を見つめ直す場面で、

ファーニスが「人を愛するって、きっと難しいけど素敵ね」と語る台詞は、

多くのプレイヤーの心に残る名言として語り継がれている。

また、戦闘面では精霊召喚によるサポート能力が非常に頼もしく、

戦闘・会話・感情表現の全てでプレイヤーを癒す存在として印象に残った。

“旅の光”とも呼ぶべき存在感を放っている。

ライド ― 寡黙な剣士に秘められた悲しみと信念

ライドは、強面で口数の少ない剣士として登場するが、 物語が進むにつれ、その内面にある“深い悲しみ”と“正義感”が浮かび上がる。 彼の愛用する「ライドの大剣」は、実は緑竜の魂を宿した神剣であり、 それを振るう理由は復讐ではなく、失われた誇りを取り戻すためである。

冷徹に見えるライドだが、仲間思いの一面もあり、

終盤でのある犠牲的な行動は、多くのプレイヤーに涙を誘った。

無口で多くを語らないが、その一挙手一投足に込められた感情の深さが、

彼を“静かなる英雄”として際立たせている。

ファーニスとのやり取りでは、意外にも照れた反応を見せる場面があり、

そのギャップもまた魅力の一つ。

プレイヤーの間では「無口だけど誰よりも優しい男」として人気を博した。

セシリア姫 ― 強さと高潔さを併せ持つ理想のリーダー像

セルーシュ王国の王女・セシリア姫は、“王族らしい気品”と“人間らしい強さ”を併せ持つ人物として、多くの支持を集めた。 彼女は単なる守られる姫ではなく、自らの国を取り戻すために剣を取り、戦う決意を固める。 戦闘力こそ高くはないが、精神的な強さでは誰よりも輝いている。

彼女が仲間たちと共に奪還したセルーシュ城のシーンは、本作屈指の名場面であり、

「女王とは力ではなく、人々を信じる心である」というセリフはシリーズを象徴する一言として知られている。

また、レイナとは対照的なタイプの女性キャラクターとして描かれており、

理知と情熱、静と動の対比がドラマを深めている。

その凛とした姿勢は、後の女性RPGキャラクター像にも影響を与えたと言われている。

ナッツ ― 強さと可愛らしさを兼ね備えた異色キャラ

ワータイガー族の執事・ナッツは、ユーモラスでありながら非常に魅力的なキャラクターだ。 彼女はカル伯爵に仕える獣人でありながら、人間的な知性と忠誠心を持つ。 その明るく快活な性格はプレイヤーに強烈な印象を残した。

特に、戦闘中の「ハイキック」や“ワータイガー変身”といった派手なアクションは、

緊張感ある戦闘に爽快さをもたらす要素として高く評価された。

終盤で炎竜の鎧を継承する展開は、彼女の努力と信念が報われた瞬間であり、

サブキャラクターながらも非常に人気が高い。

その明るい言動の裏に時折見せる“孤独”も魅力の一つで、

「笑顔でいられるのは、誰かを守りたいから」という彼女の台詞は、

プレイヤーの記憶に深く刻まれている。

ファンが語る「推しキャラ」論

発売から30年以上が経過した今でも、ファンの間では“推しキャラ談義”が続いている。 SNS上では「ウォーリックの渋さは大人になってからこそ分かる」「レイナの知的さに惹かれた」「ナッツの明るさに救われた」など、 キャラクターごとに根強い支持が存在する。

興味深いのは、年齢層によって人気が変わる点だ。

若い頃にプレイしたユーザーはファーニスやライドを好む傾向にあり、

大人になってから再プレイした人々はウォーリックやレイナに共感するようになる。

つまり、『ヴェインドリームII』のキャラクターたちは、プレイヤーの成長とともに印象が変化していく存在なのだ。

まとめ ― 「共に旅をした仲間」として心に残る

『ヴェインドリームII』のキャラクターたちは、単なる戦力でも物語装置でもない。 彼らはプレイヤーにとって、共に旅をした“仲間”として記憶に刻まれている。 それぞれが自分の過去と向き合い、成長し、時に別れを経験する—— その生き様が、プレイヤーの心に深く残る理由である。

誰が一番好きかは人それぞれだが、共通しているのは“どのキャラクターも生きていた”という実感だ。

ゲームが終わっても、彼らはプレイヤーの記憶の中で旅を続けている。

『ヴェインドリームII』が愛され続ける最大の理由は、

この“生きた仲間たちの存在”に他ならない。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

時代を象徴する二大プラットフォームの共演

『ヴェインドリームII』が発売された1992~1993年は、日本のパソコンRPG市場が大きな変革期を迎えていた。 NECのPC-9801シリーズは依然としてシェアの中心にあったが、 次世代機として注目を集めていたのがFM TOWNSである。 CD-ROMを標準搭載し、音声・映像表現に優れたFM TOWNSは「新世代マルチメディアPC」として登場し、 グローディアをはじめとする多くのメーカーが対応タイトルを制作し始めていた。

『ヴェインドリームII』はこの二つの時代を象徴するハードで展開され、

PC-9801版が1992年に、FM TOWNS版が翌1993年にリリースされた。

両バージョンは同一のシナリオを持ちながらも、体験としては明確に異なる。

この違いは単なる技術差ではなく、“当時のハード文化の差”としても非常に興味深い。

PC-9801版 ― グローディアらしい静謐な完成度

PC-9801版『ヴェインドリームII』は、いわばグローディアの原点回帰ともいえる作品だった。 高解像度(640×400ドット)のグラフィックを最大限に活かし、落ち着いた色彩と繊細な背景描写が特徴である。 表示色は16色ながら、陰影やグラデーションの使い方に職人技が光る。

音楽面ではFM音源(YM2203またはYM2608)を使用しており、

硬質でありながらも哀愁漂う旋律が作品の静けさと幻想性を引き立てていた。

音数が限られているぶん、旋律の一音一音が際立ち、まるで詩を読むような感覚をプレイヤーに与える。

そのため、多くのファンが「9801版こそが真の『ヴェインドリームII』」と評するほどである。

システム的にも安定しており、当時の他社RPGに比べて動作が軽快だった点も評価された。

グローディアのUI設計は常に“無駄を削ぎ落とす美学”があり、

メニューやコマンド入力が直感的で、テキストも読みやすく整理されていた。

ただし、CD-ROMを使用しないフロッピーベースのため、

ディスク交換の手間があることや、演出面では静止画中心だった点が、

“時代の限界”として残る部分でもあった。

FM TOWNS版 ― 音と声がもたらした新たな没入感

翌年に発売されたFM TOWNS版は、技術的に大幅な進化を遂げたバージョンである。 まず特筆すべきはCD-DA音源による高音質BGMである。 PCM音源によって録音された生演奏風の音楽は、従来のFM音源とは比べものにならないほど豊かで、 重厚なオープニングテーマや静謐なエンディング曲は、まるで映画のような感動を演出した。

さらに最大の特徴が声優によるボイス演出の追加である。

主人公ウォーリックを檜山修之、レイナを鷹森淑乃、ファーニスを荒木香恵が担当し、

要所となるイベントシーンではキャラクターたちのセリフがフルボイスで再生される。

特に、旅立ちのシーンやセシリア姫との別れの場面は、

音楽と声が融合した“シアター的演出”として当時のファンを驚かせた。

また、画面解像度はPC-9801と同等ながら、発色数が256色に増え、

より柔らかくグラデーション豊かな色彩表現が可能になった。

夕暮れの街、月光の差す神殿、炎竜の咆哮を浴びる戦場——

これらのビジュアル演出がより生き生きと再現され、

物語の没入感を大幅に引き上げていた。

音楽表現の違い ― FM音源の詩情とCD音源の迫力

両バージョンの中でも、音楽の差はファンの間で最も議論を呼んだ部分である。 PC-9801版のFM音源BGMは“詩的な旋律美”が際立ち、 まるで古代神話を語る吟遊詩人のような落ち着きと深みを持っていた。

一方のFM TOWNS版は、同じ曲をアレンジし、ストリングスやコーラスを加えて壮大なスケールに仕上げている。

曲構成そのものは共通しているが、演奏の厚みがまるで別物で、

「同じ旋律が異なる世界を描く」と評された。

当時のプレイヤーの中には「9801版の寂寞感が好き」「TOWNS版の音の豊かさが感動的」と意見が分かれ、

どちらも一長一短の“音楽美学の二頂点”として語られている。

演出面の差 ― 映像的なTOWNS、文学的な9801

演出においても両者には大きな個性の違いがあった。 PC-9801版はテキスト主体で、想像力によって世界を補完する“文学的RPG”の趣があった。 一方、FM TOWNS版はビジュアルと音声を融合させ、“物語を観るRPG”に近い感覚を提供していた。

たとえば、ウォーリックたちが女神の幻影を目にするシーンでは、

9801版では静止画と音楽で荘厳さを表現していたのに対し、

TOWNS版では光のエフェクトと声による祈りのような演出が加えられ、

より宗教的で神秘的な印象を与える。

こうした違いはプレイヤーの好みによって評価が分かれたが、

どちらもグローディアらしい“静けさの中のドラマ”を大切にしており、

演出方針そのものは共通していたといえる。

操作性とロード時間の差

操作面では、PC-9801版がキーボード中心、FM TOWNS版がマウス操作対応となっていた。 TOWNS版ではコマンド選択やメニュー操作をクリックで行えるため、 プレイヤーにとっては直感的で分かりやすいインターフェースだった。

ただし、CD-ROMを使用するためロード時間がやや長く、

イベント間で数秒の待機が入る点を煩わしく感じるプレイヤーもいた。

一方、フロッピーベースの9801版はテンポが安定しており、

「音よりも操作性を重視するならこちら」とする意見も根強かった。

総評 ― 二つの「ヴェインドリームII」が語る時代

PC-9801版とFM TOWNS版は、同じ物語を異なる方向から表現した“二つの完成形”といえる。 前者はテキストの余白に想像を委ねる静かな文学作品、 後者は音と映像によって感情を直接伝える劇場作品。

どちらが優れているというよりも、

それぞれが当時のプレイヤーの感性に合わせた“体験の設計”をしている点が見事である。

PC-9801版は、RPGがまだ「読み解く冒険」だった時代の香りを残し、

FM TOWNS版は、これからのマルチメディア時代を切り開く先駆けとなった。

この二つの存在があったからこそ、

『ヴェインドリームII』は単なるゲームを超えた「時代の証言者」となり得たのである。

[game-10]

●同時期に発売されたゲームなど

★『英雄伝説II ~ガガーブトリロジー・新の章~』

・日本ファルコム・1992年・価格8,800円 1992年に発売された『英雄伝説II』は、当時のPC-RPG界を象徴する作品のひとつである。 ファルコムが得意とする温かみのあるシナリオと、簡潔で遊びやすいシステムが高く評価された。 前作『ドラゴンスレイヤー英雄伝説』の直系続編でありながら、より“物語重視”の方向へ深化した点が特徴だ。 “血の繋がりより心の絆”というテーマは、『ヴェインドリームII』の人間ドラマにも通じる部分がある。 グローディア作品が静謐な神話性を追求したのに対し、ファルコムは「日常と成長」の物語で魅せたと言える。

★『エメラルドドラゴン』

・グローディア/メディアワークス・1992年(PC-98リメイク)・価格9,800円 『ヴェインドリームII』の1年前にPC-9801向けにリメイクされた『エメラルドドラゴン』は、 同社グローディアの名を決定的にした代表作である。 竜族と人間の少女の切ない旅を描く物語は、その美しい結末と音楽によって多くのファンを魅了した。 後の『ヴェインドリームII』にも受け継がれる“人と神、竜と愛”のテーマの原点がここにある。 戦闘テンポやインターフェースなども近く、兄弟作品のような位置付けで語られることが多い。

★『Ys IV ~The Dawn of Ys~』

・日本ファルコム・1993年・価格9,800円 アクションRPGの金字塔『Ys』シリーズ第4作として登場。 PCエンジン版とは別展開のPC-9801版は、重厚なBGMと丁寧なシナリオ構成が特徴で、 当時としては最高クラスの音楽演出が話題となった。 『ヴェインドリームII』が内省的な世界観で魅せたのに対し、 『Ys IV』は疾走感と英雄譚の明快さを前面に押し出している。 同時期にファルコムとグローディアという二大ブランドが競い合っていたことは、 PCゲーム史上まれに見る“黄金期”を象徴している。

★『ソーサリアン・フォーエバー』

・日本ファルコム・1993年・価格8,800円 長寿シリーズ『ソーサリアン』のリニューアル版。 新規シナリオや強化システムを追加し、ファンに向けた“回顧と再出発”をテーマにしていた。 プレイヤーがキャラを自由に育てる点や、複数シナリオ構成など、 当時のRPGにおける自由度の方向性を示していた作品である。 『ヴェインドリームII』の一本道の叙事詩的構成と対照的であり、 “物語を読む”か“物語を作る”かというプレイスタイルの違いがよく比較された。

★『レミングス』

・サイエンティフィック/EPIC SONY・1991~92年(移植)・価格6,800円 海外発の名作パズルゲーム『レミングス』もこの時期にPC-9801でリリースされている。 多数のキャラクターを同時に操作して脱出を目指すという独自のシステムは、 AI制御という点で『ヴェインドリームII』の仲間AI戦闘とも通じる。 “個々の意思を尊重する群体的デザイン”という概念が、当時の日本RPGに微妙に影響を与えていたといえる。

★『リバイバル・ザナドゥ』

・日本ファルコム・1995年(開発1992~93)・価格8,800円 同時期の開発タイトルとして見逃せないのが『リバイバル・ザナドゥ』。 1985年の伝説的名作『ザナドゥ』を再構築した作品で、 ファンタジー世界の再生をテーマにしている点が『ヴェインドリームII』と共鳴する。 世界の滅びと再生、神々と人間の抗争という共通構造は、 90年代RPG全体が一つの「神話回帰」の時代にあったことを示している。

★『アークスIII』

・ウルフチーム・1992年・価格8,800円 シリアスなSFファンタジー世界を舞台にしたウルフチームのRPGシリーズ第三作。 美麗なキャラクターデザインとシネマティックな演出が話題を呼んだ。 当時のRPGの中でも戦闘シーンのテンポやドラマ演出は非常に先進的で、 『ヴェインドリームII』の静的演出とは正反対の方向性を示している。 ただ、両作品ともに「登場人物の生と死」「信念の継承」を描いており、 物語の構造的な深さという点では共通していた。

★『ルナティックドーン』

・アートディンク・1993年・価格9,800円 シナリオのない“自由度特化型RPG”として登場し、当時のゲーム界に衝撃を与えた。 プレイヤーの行動次第で善にも悪にもなれるという革新的システムは、 『ヴェインドリームII』の“選択と結果”というテーマと対をなす存在である。 グローディアが“定められた神話”を描いたのに対し、 アートディンクは“人の自由意志”を描いた——この対比はまさに時代の対話であった。

★『セガサターン版 ナイツ・オブ・ザ・フェアリーランド(企画原型)』

・マイクロキャビン/1992企画開始 厳密な同年リリースではないが、同時期に開発が進んでいたマイクロキャビンの幻想RPG企画も興味深い。 『Xak』や『Fray』で知られる同社は、“心で戦うRPG”を標榜し、 グローディアと並ぶ“感情派RPGメーカー”としてしばしば比較された。 両者に共通するのは、剣と魔法の世界を舞台にしながらも、 プレイヤーに“生き方”を問うような叙情的物語を提示した点である。

★『ナイトクエスト』

・データイースト・1992年・価格7,800円 同時期にPCから家庭用へ展開していたデータイーストのアクションRPG。 技術的にはコンシューマ寄りの作品だが、 音楽演出やシナリオの重さなど、PC的文脈を感じさせる作りだった。 『ヴェインドリームII』と同様に“復讐と救済”を主題に据え、 人間の心の闇を描いたストーリーテリングは共感を呼んだ。

★『ハイドライド3 GOLD PACK』

・T&Eソフト・1993年・価格7,800円 シリーズ総集編としてリリースされたこの作品は、 リアルタイム戦闘と多層世界マップを備え、PC-RPGの集大成的存在となった。 T&Eソフトの“実在感ある世界構築”は、グローディアの“精神世界的構築”とよく比較される。 “外の冒険”と“内なる旅”というテーマの違いが、 同時代のRPGデザインの二つの潮流を象徴していた。

90年代初頭PC-RPG群の共通点と『ヴェインドリームII』の位置付け

1992~1993年は、PC-RPGが「技術」と「叙情」の交差点にあった時期である。 一方ではCD-ROM・ボイス・高解像度などの表現技術が急速に進化し、 他方では「人間ドラマ」「選択と信念」といった内面的テーマが成熟していた。

その中で『ヴェインドリームII』は、“派手さよりも静かな深み”を選んだ作品として特異な輝きを放っていた。

同時期のRPGがシステム進化を競う中で、グローディアはあくまで“物語の力”を信じ、

音楽と文章によって感情を描く道を歩んだ。

この姿勢こそが本作を“文学的RPG”と呼ばせた理由であり、

同年代の作品群の中でも唯一無二の存在として評価されている。

まとめ ― 時代を越えて残る“静かな名作”

『ヴェインドリームII』と同時期に登場した数々の作品は、 いずれも90年代国産RPG文化の礎を築いた重要なタイトルである。 だが、それらが華々しく時代を駆け抜けた中にあって、 『ヴェインドリームII』はあくまで“静かに語る作品”として、 プレイヤーの記憶に残る道を選んだ。

技術的な最先端ではなく、心の最深部を描く——

その選択が、30年以上経った今でも人々の心を動かし続けている。

そして、それが“グローディアというブランドの哲学”を象徴していたと言えるだろう。

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト ヴェインドリーム[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004307m.jpg?_ex=128x128)