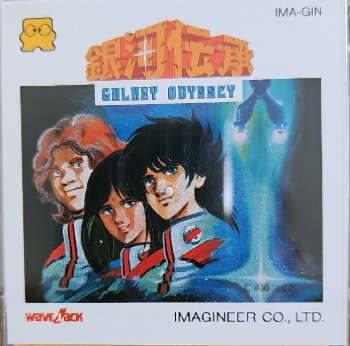

美品 ファミコン ディスクシステム 仮面ライダーBLACK スーパーマリオブラザーズ2 銀河伝承 セット

【発売】:イマジニア

【開発】:アトラス

【発売日】:1986年11月6日

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

ディスクシステム黎明期に登場した意欲作

1986年11月6日、イマジニアがファミリーコンピュータ ディスクシステム用としてリリースした『銀河伝承』は、当時としては珍しい“メディアミックス”を強く意識したタイトルでした。イマジニアにとって初のファミコン向けゲームであり、さらに同社が手掛ける「WAVE JACK」シリーズの第1弾という位置づけでもあります。ソフト単体にとどまらず、マニュアルに加えて短編小説や副読本、さらにボイスドラマや主題歌を収めたカセットテープまで同梱するなど、ゲームを中心に世界観を拡張する試みは、当時のユーザーに強い印象を残しました。

物語の背景と舞台設定

物語の舞台は、西暦2471年に地球人が移民先として発見した惑星「キリル」。そこでは地球人と現地の住民が共存していましたが、1万年に一度訪れるスード流星群が不吉な運命を呼び込むことになります。その直後、人々の肌を石のように硬化させる奇病「スード病」が蔓延し、治療法が存在しないまま恐怖が広がっていきました。伝承に語られる「神の薬」にすがるほかない状況で、主人公サトルと仲間たちが旅に出る、という壮大なストーリーが展開されます。

シューティングとアクションの融合

ゲームシステムは大きく二つのパートから構成されています。まず、宇宙船「ネブラ」に乗り込み、強制スクロール型のシューティングステージを突破して惑星に到着。続いて地上では主人公サトルを操作し、酸素を消費しながら探索や謎解きを進めていきます。酸素の残量は戦闘や合成で補充可能ですが、切らしてしまうとライフが減少してしまう緊張感の高い仕組みです。各惑星にはクリアアイテム「キルノ」が隠されており、それを集めることが最終目標となります。

教育的要素を盛り込んだ付属品

特筆すべきはゲームソフトに同梱された数々の副教材です。小説形式で描かれたストーリーの補完テキスト、設定資料や古代文字の解読表、さらには「感性教育のしおり」と題した冊子まで用意され、当時の「ゲームは教育に悪影響を与えるのではないか」という風潮に一石を投じる試みでした。特に古代文字の表は一部しか完成されておらず、残りをプレイヤーが推測しながら埋めていく形式は、謎解きゲームとしての深みを増す役割も果たしていました。

発売当時のゲーム市場との関係

『銀河伝承』は、1986年という時期に登場しました。前年には『スーパーマリオブラザーズ』が爆発的な人気を博し、1986年には『ゼルダの伝説』や『ドラゴンクエスト』といった名作が登場して、家庭用ゲーム市場は大きな転換期を迎えていました。そんな中で『銀河伝承』は、アクションとシューティングを組み合わせた複合型ゲームとして新しい可能性を示しつつも、作り込みの甘さや多発するバグなどによりユーザーからの評価は厳しいものとなりました。それでもなお、「物語性を強く打ち出した作品」として、ゲーム史の中で一定の存在感を放っています。

シリーズの行方とその後

イマジニアが展開した「WAVE JACK」シリーズは、『銀河伝承』を皮切りに『消えたプリンセス』(1986年)、『聖剣サイコカリバー』(1987年)と続きましたが、売上の低迷もあり短命に終わりました。とはいえ、後にアトラスの岡田耕始氏が語ったところによれば、『銀河伝承』の販売本数は十数万本に達していたとされ、完全な失敗ではなかったことが窺えます。商業的には振るわなかったものの、試み自体は後世の“ゲームを中心としたメディア展開”の先駆けとも言える存在でした。

■■■■ ゲームの魅力とは?

ストーリー性とプレイ体験の融合

『銀河伝承』が当時のゲーマーを驚かせたのは、単なるシューティングやアクションではなく「物語を追体験する」感覚を強く意識していた点です。2471年の未来を舞台に描かれるスード病の脅威と、それを解決するために旅立つ若者たちの冒険は、プレイヤーがゲームを進めるごとに少しずつ明らかになっていきます。従来のアクションゲームが目の前の敵を倒すことに集中していたのに対し、本作は「次の惑星ではどんな展開が待ち受けるのか」「伝承と病の関連はどのように解き明かされるのか」といった、先を知りたいという物語的なモチベーションを持たせてくれました。

二段階構成のゲームプレイ

魅力の中でも特筆すべきは、シューティングとアクションの二段階構成です。宇宙空間では戦闘機「ネブラ」を操作し、強制スクロールの中で敵機を撃破していきます。その緊張感から一転、惑星に降下するとサトルを操作するアクション探索に切り替わる。まったく異なる操作感覚とゲーム性を一つの作品に組み込んだ構成は、当時のファミコンユーザーにとって非常に新鮮でした。単調になりがちな縦スクロールSTGと、謎解きや探索要素を持つアクションRPG風パートを組み合わせることで、長時間飽きずにプレイできるよう工夫されていたのです。

酸素管理による緊張感

地上探索においては「酸素(オキシゲン)」の残量を管理しながら行動する必要があります。酸素が尽きるとライフが減り始め、ゲームオーバーの危機に直面する。敵を倒すことで酸素を補給できる一方で、探索を続けていれば自然と残量は減っていくため、常に緊張感が伴いました。この仕組みは単なる体力制とは異なり、SF作品らしい“限られた資源をいかに活用するか”というテーマを体感できる点で、他のアクションゲームとの差別化につながっています。

謎解き要素と古代文字

付属の副読本に掲載された古代文字表を手がかりに、プレイヤー自身が未完成の部分を推測して埋めていくという試みも大きな魅力です。ゲーム本編の探索だけでなく、実際に本を読み解き、記号を解釈しながらストーリーに深みを持たせる仕組みは、当時としては極めて斬新でした。今でいう「ARG(代替現実ゲーム)」的な要素を取り入れていたとも言え、知的好奇心を刺激される体験を提供していました。

メディアミックスによる没入感

本作の世界観はゲーム本編だけで完結せず、小説・設定資料・カセットテープといった複数の媒体に広がっていました。副読本ではキャラクターたちの心情や背景が語られ、小説ではゲーム中に語られないエピソードが描かれ、さらにカセットテープのボイスドラマでは音声で物語の一端を感じ取ることができる。このように複数の視点から作品世界に触れられる仕組みは、単なる「ゲームを遊ぶ」以上の体験を提供し、プレイヤーを深く没入させる魅力につながっていました。

教育的価値を意識した仕掛け

『銀河伝承』には「感性教育のしおり」と呼ばれる冊子が同梱され、教育的観点からもゲームの意義をアピールしていました。これは「ゲームを通じて想像力や問題解決力を養うことができる」という発想に基づいており、当時の「ゲーム=娯楽」という固定観念を打破しようとする挑戦でした。プレイヤーに単なる遊び以上の価値を提示しようとした点も、このゲームの特徴的な魅力だと言えるでしょう。

挑戦的で実験的な意欲作

完成度の面では荒削りな部分が目立ったものの、シューティングとアクションの融合、謎解き要素、メディアミックス展開、教育的試みといった複数の新機軸を同時に盛り込んだ意欲は、後のゲーム史を振り返る上で見過ごせないポイントです。「もっと洗練されていれば名作になり得た」という評価も少なくなく、チャレンジ精神そのものが本作の魅力となっています。

■■■■ ゲームの攻略など

序盤の立ち回りと心構え

『銀河伝承』を始めると、まずは宇宙空間でのシューティングパートから物語が展開します。ここでの基本は「敵を撃破して酸素を補充しながら進む」こと。初めて挑戦するプレイヤーは、つい敵を避けることに集中しがちですが、このゲームでは敵を倒すことで酸素を得られるため、むしろ積極的に攻撃する姿勢が重要です。最初のステージで酸素管理の感覚を掴めるかどうかが、以降の惑星探索に大きな影響を与えます。

宇宙パート攻略のポイント

宇宙パートは強制スクロール型のため、後ろに戻ることはできません。敵の出現パターンを覚え、先読みして動くことが求められます。特に中盤以降は敵弾の密度が上がり、避けながら撃つという二重の操作が必要になります。また、惑星への降下ポイントを見逃さないことも重要。シューティングを続けるか、地上へ降りるかを選べる場面では、無理に粘らず、適切なタイミングで降下する判断が求められます。

地上探索におけるリスク管理

地上では主人公サトルを操作し、酸素を消費しながら謎解きや敵との戦闘を行います。酸素が尽きればライフが減少するため、探索は常に時間との戦いです。効率的に動くためには「探索するルートを事前に決めておく」ことがカギになります。初見では難しいかもしれませんが、何度か挑戦してマップ構造を把握していけば、必要以上に酸素を浪費せず目的地へたどり着けるようになります。

謎解き要素へのアプローチ

探索の中で遭遇する古代文字の解読や仕掛けは、単にゲーム内で完結するものではなく、副読本の情報と組み合わせる必要があります。例えば、古代文字の発音表は途中までしか埋められておらず、残りをプレイヤー自身が推理して補完しなければなりません。したがって、攻略においては「本を手元に置き、プレイと読解を並行させる」ことが必須となります。このような異なる情報源を活用する仕掛けは、他のゲームにはない独特の挑戦でした。

酸素補給と敵の利用

敵を倒すことで得られる酸素は、ただ生存を延ばすだけでなく「どこで補充するか」を考える戦略要素にもなっています。無駄に敵を倒しても得られる酸素は上限があるため、必要な場面に残しておくことが有効です。また、一部の敵は倒すことで鍵やアイテムを落とすこともあるため、「戦うべき敵」と「避けるべき敵」を見極める力が攻略の要となります。

難易度の特徴

本作の難易度は総じて高めで、特に初見のプレイヤーにとっては厳しいと感じる要素が多いです。バグや操作性の不親切さも相まって、思わぬ形でゲームオーバーになることも少なくありません。しかし、繰り返し挑戦してパターンを覚えることで、次第に進めるようになる達成感が大きく、当時のプレイヤーからは「理不尽さとやりごたえの同居」と評されることがありました。

裏技や小ネタ

『銀河伝承』には、プレイヤーの間で共有されていた小技や裏技も存在します。たとえば、一部のバグを利用して敵の動きを止めたり、酸素消費を一時的に抑えられる方法などが口伝で広まりました。公式に用意された裏技ではないため安定性は低いものの、難しいゲームを進めるための“知恵”として当時のファンの間で重宝されていました。これらの小ネタを駆使することで、攻略難易度が大きく下がることもありました。

攻略の総合的な流れ

総合的に言えば、本作の攻略は「宇宙パートで敵を倒し酸素を確保 → 惑星に降下して効率的に探索 → 謎解きと古代文字を解読し、キルノを入手」という流れを繰り返す形です。各惑星ごとに特徴的な仕掛けや敵が用意されており、単なるルーチンではなく新鮮な挑戦を体験できるよう構成されています。最終的にすべてのキルノを集めることで、スード病の治療薬を見つけるという物語が完結します。

■■■■ 感想や評判

発売当時のプレイヤーの第一印象

『銀河伝承』が1986年に登場した際、多くのゲーマーは「壮大な物語を持つゲーム」という点にまず目を奪われました。シューティングとアクションを組み合わせた二重構成、そして小説や副読本が付属するというパッケージは、当時の一般的なファミコンソフトとは一線を画していたからです。特に若いプレイヤーにとっては、まるで自分が大作SF小説の主人公になったような感覚を味わえることが新鮮でした。一方で「遊び方が分かりにくい」「説明不足」と感じる声も多く、第一印象は賛否両論が入り混じったものでした。

ゲーム誌での評価

当時のゲーム雑誌に掲載されたレビューは、総じて「アイデアは斬新だが完成度に課題が残る」という論調でした。例えば、強制スクロール型シューティングと酸素管理システムは新鮮さを評価された一方、操作性の難しさやバグの多さが減点対象となっていました。ある雑誌では「大きな可能性を秘めた問題作」と評され、また別の媒体では「ゲームというよりも実験的な作品」と表現されていたほどです。結果的に、専門誌では高評価と低評価が極端に分かれた作品となりました。

ユーザー同士の口コミ

当時のプレイヤー同士の会話では、「シューティングとアクションを行き来するのが面白い」と肯定的に捉える人もいれば、「難しすぎて先に進めない」と早々に諦めてしまう人もいました。また、副読本の古代文字解読は「ワクワクする!」と楽しむ層と「面倒くさい」と敬遠する層に二分されました。このように、ユーザー同士の口コミでも意見が割れ、結果的に「ハマる人は徹底的にハマるが、合わない人はすぐ離れてしまう」作品だったことが浮き彫りになります。

教育的試みに対する反応

付属していた「感性教育のしおり」は、保護者層や教育関係者に注目されました。「ゲームにも学びの要素がある」というアピールは斬新で、一部では好意的に受け止められましたが、子どもたちにはやや難解で敬遠された側面もあります。プレイヤーにとっては「ゲーム以外の冊子が多すぎて戸惑う」という感想も少なくなく、この教育的試みが当時のゲーム少年少女の心をつかみきれなかったことは否めません。

後年の再評価

発売当時は賛否の声が強かった『銀河伝承』ですが、後年のレトロゲームファンの間では「早すぎた実験作」として再評価されつつあります。とりわけ、メディアミックスやARG的な仕掛けは現代の視点から見ると革新的であり、「時代が追いつかなかっただけ」と語られることも多いです。また、アトラスの岡田耕始氏が2022年のインタビューで売上が十数万本に達していたと述べたことで、「商業的に完全な失敗ではなかった」という認識も広まりました。

プレイヤーの心に残った印象

ゲームとしての完成度には難があったにもかかわらず、多くのプレイヤーは『銀河伝承』の独特な雰囲気や世界観を忘れられないと語ります。「不気味な音楽」「酸素が減っていく恐怖」「石の悪魔の伝承」といった要素が、強烈な印象を残したためです。実際に最後までクリアできなかった人であっても「銀河伝承の雰囲気は他のゲームにはなかった」と振り返る声は少なくありません。

まとめとしての評判

総じて『銀河伝承』は、「荒削りだが独自性に富む」ゲームと評されます。当時の一般的な評価は厳しかったものの、後世になってからユニークさが見直される典型的な作品の一つです。シューティングとアクションの融合、物語性の強調、教育的試みなど、複数の新しい試みを一度に詰め込んだ結果として未完成さが目立ちましたが、それゆえに強烈な個性を持ち、多くのゲーマーの記憶に残ることとなりました。

■■■■ 良かったところ

壮大なストーリー設定

『銀河伝承』の最大の魅力の一つは、当時のファミコン作品としては群を抜いて壮大な物語設定でした。流星群によってもたらされた謎の病「スード病」を巡り、伝承に語られる神の薬を探し求める旅に出るというストーリーは、単なる敵撃破やスコア稼ぎが中心だった時代のゲームに新しい風を吹き込みました。プレイヤーが進めるごとに物語が深まり、謎が少しずつ解き明かされていく構成は「小説を読み進めるような感覚」と評され、物語性を重視する層からは高く評価されました。

二重構造のゲーム性

宇宙でのシューティングと地上での探索型アクションという、全く異なる二つのジャンルを融合させた点もプレイヤーの心を掴みました。当時、どちらか一方のジャンルに特化した作品は多かったものの、両方を一つのソフトで体験できるという構成は斬新でした。宇宙パートでは緊張感のある弾幕をかいくぐり、地上では酸素を気にしながら探索を行う。この二重構造によって、単調さを回避しながらプレイヤーを飽きさせない工夫が光っていました。

酸素管理システムの緊張感

「酸素残量が尽きるとライフが減っていく」というシステムは、単なる体力制とは違うリアルさをプレイヤーに与えました。限られた資源をいかに活用するかという緊迫感は、SF作品らしいテーマとも噛み合っており、「生き残っている」という実感を与えるのに大きく寄与しました。この独自のシステムは、多くのプレイヤーに「銀河伝承といえば酸素管理」と印象づける要素となりました。

副読本や小説の存在

ソフトに付属した小説や副読本は、他のファミコン作品には見られないユニークな特典でした。特に古代文字の発音表は、未完成の部分をプレイヤー自身が推測して埋めるという仕組みになっており、「プレイヤーも物語の謎解きに参加している」という感覚を与えました。小説やボイスドラマが加わることで世界観がより立体的になり、ゲーム単体以上の体験を提供していた点は高く評価されました。

音楽や雰囲気作り

本作のBGMや効果音は、ゲームの不気味で緊張感のある雰囲気を強く印象づけました。特に地上探索時の静かなBGMや、酸素が減っていく際の効果音は、プレイヤーに焦燥感を与える仕掛けとして効果的でした。音の演出がゲームプレイと直結していたことで、世界観への没入度が高まり、「遊びながら物語の緊張感を肌で感じる」体験につながっていました。

挑戦的な実験精神

完成度に荒削りな部分はあったものの、多くのプレイヤーが「挑戦的な精神そのものが良かった」と評価しています。既存の枠に収まらず、新しい要素を詰め込み、娯楽と教育を結びつけようとした姿勢は、後に「早すぎた試み」と称されました。挑戦が必ずしも成功していなかったとしても、その意欲と野心がプレイヤーの記憶に強く残り、結果的に「忘れられない一本」になったという意見も少なくありません。

記憶に残る個性的な世界観

「石の悪魔の伝承」「病に侵される人々」「未知の惑星ホープとその衛星」といった設定は、1980年代のゲームとしては極めて異色でした。子供向けの冒険や明快な勧善懲悪が主流だった時代に、このような重厚で少し不気味な物語を展開したことは新鮮で、プレイヤーの心に深い印象を刻みました。明確な答えをプレイヤーに委ねる形の物語構成も含めて、「考えさせられるゲーム」として独自の魅力を放っていました。

■■■■ 悪かったところ

不親切なゲーム設計

『銀河伝承』は物語性や挑戦的な試みで評価される一方、プレイヤーへの配慮が欠けているという指摘も多く見られました。特にゲームの目的や進行手順が分かりづらく、初めて遊んだ人の多くが序盤で迷子になってしまうことが頻発しました。説明不足のままプレイヤーに“考えること”を強いる設計は、挑戦的であると同時に「遊びやすさ」に欠けていたのです。

バグや動作不良の多さ

当時のプレイヤーの不満点としてよく挙げられたのが、バグの多さでした。敵の挙動が突然停止したり、酸素消費が異常な速度で進んでしまうといった不具合が散見され、ゲーム進行に大きな支障をきたす場合もありました。中には「クリア不能状態」に陥ることもあり、真剣に取り組んでいたプレイヤーにとっては大きなストレスの原因となっていました。

操作性の難しさ

シューティングパートでは操作レスポンスがやや遅く、敵弾を避ける際に理不尽な被弾を感じることがありました。また、地上パートではキャラクターの動きがぎこちなく、探索中に思い通りに操作できないことが多かったのも難点です。こうした操作性の悪さが、せっかくの独自システムを十分に楽しめない一因となっていました。

高すぎる難易度

全体的に難易度が高めで、特に初見プレイヤーには過酷すぎるという声が多くありました。シューティングパートでは敵の出現パターンを覚えるまで進めず、地上パートでは酸素が尽きてゲームオーバーになることが頻発。結果として「序盤から心が折れる」というプレイヤーも少なくありませんでした。当時は難易度の高いゲームが一般的でしたが、それを差し引いても理不尽と感じられる部分が目立っていたのです。

教育的要素の消化不良

付属していた「感性教育のしおり」や古代文字解読といった要素は斬新ではありましたが、子どもたちにとっては難解すぎる面もありました。「ゲームを楽しみに買ったのに、余計な教材が多すぎる」という不満も少なからず存在し、ターゲット層を絞りきれなかったことが裏目に出た形でした。本来は学びと遊びを結びつける狙いがあったものの、その意図が十分に伝わらなかった点は大きな課題でした。

購買層を捉えきれなかった点

ストーリー性や教育的アプローチは年長者向けの内容でしたが、実際のファミコン市場は小学生から中高生が中心。彼らにとっては「難しい上に面倒なゲーム」という印象が強く、購買層の期待に応えきれなかったのも失敗の一因でした。その結果、せっかくの意欲的な取り組みが「遊びづらいゲーム」という評価に埋もれてしまったのです。

シリーズ打ち切りの要因

こうした欠点の積み重ねにより、『銀河伝承』は売上が伸び悩み、続く『消えたプリンセス』『聖剣サイコカリバー』をもってシリーズは終了しました。もしバグが少なく操作性が改善されていれば、革新的な作品としてもっと高く評価されていた可能性もあります。結果として「未完成のまま世に出てしまった実験作」との印象が強まり、悪い意味で記憶に残る要素となってしまいました。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

主人公・サトルの魅力

『銀河伝承』の物語を牽引するのは、地球人の青年サトルです。彼は流星群によって引き起こされたスード病の謎に立ち向かうため、仲間たちと共に未知の惑星へと旅立ちます。プレイヤーが直接操作するキャラクターであり、勇敢でありながらも人間的な弱さを抱えている点が共感を呼びました。特に酸素が尽きそうな状況で必死に進む姿に、プレイヤー自身の緊張感や焦りが重なり、「サトルと一体になって冒険している」という感覚を強く抱かせたのです。

頼れる相棒・ライル

ライルはサトルと行動を共にする仲間であり、冷静で落ち着いた性格が特徴的です。感情に流されがちなサトルを支え、理性的に行動する姿は「パーティーの頭脳」として多くのプレイヤーに安心感を与えました。地上探索では目立った活躍を見せる場面もあり、ファンの中には「実質的にライルがいなければ冒険は成立しない」と評価する人もいたほどです。

勇敢で芯の強いリタ

女性キャラクターのリタは、チームの中で精神的な支柱となる存在です。彼女の強さと優しさのバランスは、物語全体を重苦しいものにしすぎない役割を果たしていました。特に「人々を救いたい」という純粋な動機は、プレイヤーの心を打ち、「リタのために頑張ろう」と思わせるほどの存在感を持っていました。彼女を好きなキャラクターに挙げるプレイヤーが多いのは、その芯の強さと共感を呼ぶ人間性にあります。

知恵者・キーナじいさん

「天から火の降る年には、石の悪魔が目を覚ます」と語るキーナじいさんは、ゲームにおける“予言者”のような存在です。当初は不吉な言葉を口にする老人として周囲から相手にされませんでしたが、実際には物語の核心を知る重要人物でした。その言葉の重みや存在感は、プレイヤーの記憶にも強く残り、印象的なキャラクターとして語り継がれています。

石の悪魔という存在感

キャラクターと呼ぶべきか迷う存在ではありますが、「石の悪魔」は物語全体を覆う不気味な影として強烈な印象を残しました。直接的な会話や人間的な魅力はありませんが、伝承とスード病の裏側に潜む脅威として描かれ、プレイヤーに常に不安と緊張を与える役割を担っています。ある意味で、この“目に見えない敵”こそが本作の最も強烈なキャラクターだったとも言えるでしょう。

プレイヤーに委ねられた想像の余地

『銀河伝承』では、キャラクターたちの背景や性格がすべて明確に描かれているわけではありません。副読本や小説を読むことで断片的に理解し、プレイヤー自身が補完していく仕組みでした。そのため「自分なりのサトル像」「自分が思うリタの人物像」といった、プレイヤーごとの解釈が存在し、キャラクターの魅力をより深く感じることができました。これも多くの人が特定のキャラクターを「好き」と語る理由の一つでしょう。

総括としてのキャラクター人気

全体的に『銀河伝承』のキャラクターたちは、ゲーム中だけでなく小説や副読本によって補強されることで、より深い魅力を持つ存在となっていました。特にサトル、リタ、ライルの三人は「仲間と共に困難に立ち向かう」という王道の物語を体現しており、多くのプレイヤーに愛されました。決して派手な演出や細かな会話シーンがあったわけではありませんが、余白があるからこそ想像を掻き立てられるキャラクターたちは、当時のファンに強く印象を残したのです。

[game-7]

■ 中古市場での現状

ヤフオク!での取引状況

ヤフオク!における『銀河伝承』は、ファミコンディスクシステム用ソフトの中でも比較的レア度の高いタイトルとして扱われています。落札価格は状態により大きく変動し、ディスクのみの出品であれば1,500円前後から取引されることが多いです。外箱や説明書が揃っている場合は2,500~3,500円程度に上昇し、さらに副読本やカセットテープなど同梱品が完備している完全版セットでは5,000円を超えることもあります。未使用に近い良品が出品されると注目度が高まり、複数の入札が競り合うことも珍しくありません。

メルカリでの販売動向

フリマアプリ「メルカリ」では、出品数自体はそれほど多くはないものの、定期的に流通しています。価格帯は2,000~3,000円程度が中心で、「ディスクのみ」「箱・説明書付き」の2種類に大きく分かれます。状態の良いものは出品直後に売れる傾向があり、特に「動作確認済み」と記載されている商品は人気です。逆に、ディスクラベルに色あせがあるものや動作未確認品は1,500円程度まで値下げされることもあります。メルカリでは出品者の説明文や写真の丁寧さが価格を左右しやすく、保存状態の良さをアピールできる商品ほど早く売れていく傾向にあります。

Amazonマーケットプレイスでの価格帯

Amazonでは中古ゲーム全般が比較的高値で出品される傾向があり、『銀河伝承』も例外ではありません。ディスクのみの状態でも3,000円前後、箱・説明書が揃った完品であれば4,000~6,000円の範囲で販売されていることが多いです。Amazonは即購入が可能な分、オークション形式に比べて割高ですが、「確実に手に入れたい」と考えるコレクター層に利用されています。また、プライム配送に対応している商品は安心感があり、若干高くても売れやすいという特徴があります。

楽天市場における取り扱い

楽天市場では、主に中古ゲーム専門ショップが『銀河伝承』を取り扱っています。価格は3,500~5,000円前後と安定しており、ショップによっては「保証付き」で販売されるケースもあります。中古品であるため在庫数は少なく、売り切れになっていることも珍しくありません。楽天の強みはポイント還元があることで、コレクターが他の買い物と併せて購入するケースが多い点です。

駿河屋での販売状況

中古ゲームショップ大手の駿河屋でも『銀河伝承』は取り扱われています。ディスクのみで2,000円前後、箱説付きで3,000円前後と比較的リーズナブルに入手可能です。ただし、付属品がすべて揃った完全版は流通が少なく、在庫が出るとすぐに売り切れることが多いです。駿河屋は商品状態を細かく記載しているため、安心して購入できる点が利用者に好評です。

完全版セットの希少性

『銀河伝承』は副読本やカセットテープ、教育冊子などが同梱されていた特殊なパッケージだったため、すべて揃った状態で残っているものは非常に珍しいです。そのため完全版セットはプレミア価格が付くことがあり、状態次第では1万円を超えることもあります。特に副読本の欠品率が高く、「ディスクと箱はあっても本がない」というケースがほとんどです。コレクターにとっては完全版を手に入れることが一つのステータスとなっています。

総括:中古市場での立ち位置

全体的に『銀河伝承』は“マニア向けの価値ある一本”として扱われています。知名度の高い名作というわけではありませんが、実験的で独自性のある作品であることから、レトロゲームコレクターの間では需要が根強いのです。価格は安定傾向にあり、状態や付属品次第で数千円から1万円超まで幅広く変動します。特に完品を探す場合は、出品数が少ないため根気よく市場をチェックする必要があります。

[game-8]