【送料無料】【新品】PS2 プレイステーション2 A列車で行こう6

【発売】:アートディンク

【発売日】:2000年3月4日

【ジャンル】:シミュレーションゲーム

■ 概要

2000年3月4日、アートディンクは次世代機「プレイステーション2」の発売と同時に、新たな一歩を踏み出す都市開発鉄道シミュレーション『A列車で行こう6』を世に送り出しました。本作は、家庭用ゲーム市場において長く親しまれてきた「A列車で行こう」シリーズの正統な進化作であり、同時に日本国内で発売されたPS2ローンチタイトル10本のうちの一つとしても知られています。

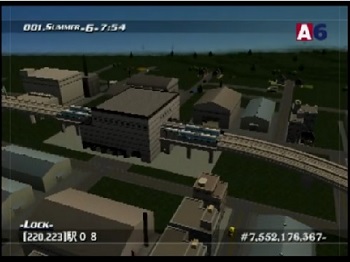

本作が登場した当時は、まだ「3D表現の本格的なゲーム」がようやく普及しはじめた黎明期でした。その中で『A列車で行こう6』は、従来のシリーズで培われてきた2Dマップや斜め視点のパース表示、さらには自由な角度から街並みを眺められる3D表現を、すべて一つのシステムに統合するという大きな挑戦に取り組みました。プレイヤーは、真上から俯瞰していた街並みをシームレスに角度を変え、地上に近い高さから列車が走る風景を堪能できるようになり、かつての「画面を切り替える」煩わしさから解放されました。このシステム統合は、鉄道ファンや都市開発シミュレーション愛好者にとって非常に大きな革新であり、当時のゲーム雑誌でも「次世代感を強く打ち出した作品」として紹介されています。

ゲームの中心となるのは、鉄道網を敷設し、そこに産業を誘致することで都市が自ら発展していく仕組みです。本作から導入された「エモーショナル・シティ・システム(ECS)」は、単なるシミュレーションを超えた「街の意思」を表現するものとして注目を浴びました。プレイヤーは線路を敷き、駅を建設し、住宅・工業・商業・観光などの産業を呼び込むことができますが、その先の発展は街自らの判断に委ねられます。つまり、都市を細かくコントロールするというよりも、「きっかけ」を与え、そこから街がどのように変化していくかを見守るスタイルへと舵を切ったのです。この変化により、『A列車で行こう6』は従来作品に比べて「都市が生きている」かのような臨場感を演出することに成功しました。

また、収録されている列車は約40種類。日本の鉄道ファンには馴染み深い車両から、プレイヤーの人気が高い代表的なモデルまでが収められており、それぞれの詳細なスペックやデータが確認できる「トレインギャラリー」モードも用意されました。これは単なる鑑賞機能にとどまらず、資料的な価値を持つデータベース的役割を果たし、ゲームをしない時間でも楽しめるコンテンツとして評価されています。鉄道模型や実車のファンにとっても「所有欲」をくすぐる要素であり、プレイの合間にじっくり眺めて満足感を得るユーザーも少なくありませんでした。

さらに、ゲームデザインの大きな特徴として「シンプルさの追求」が挙げられます。従来のシリーズに存在していた複雑な要素、例えば税金や決算、株式投資といった経営システムは全て取り除かれ、純粋に「鉄道の建設」と「産業の誘致」という2つの行為に絞り込まれました。この結果、従来の「経営ゲーム」としての色合いよりも、都市がどのように姿を変えていくかを楽しむ「発展観察ゲーム」としての性格が強くなりました。複雑な経営に頭を悩ませることなく、鉄道と街づくりの本質的な魅力に集中できる設計となっており、幅広い層のプレイヤーが入り込みやすいタイトルとなったのです。

ただし、削ぎ落とされた要素の一方で「時間の流れ」はこれまで以上に細かく設定されました。本作ではゲーム内の最小単位が「1分」となり、実時間でおよそ30秒がゲーム内の1時間に相当します。この仕様変更により、従来の高速進行型シミュレーションから一転、じっくりとダイヤを編成し、通勤時間帯に合わせて列車を増発するといったリアルな鉄道運営の再現が可能となりました。住宅地と工業地を結ぶ路線をラッシュ時に合わせて調整すれば、より多くの人々が移動し、街の発展につながる――そんな「鉄道と都市の連動感」が色濃く体験できる点は、本作ならではの魅力といえます。

一方で、建設システムには制約も存在しました。線路は「地表」と「高架」の2種類に限られ、地下鉄やトンネルの建設はできません。シーサスクロッシングのような複雑な分岐器も用意されず、プレイヤーが自由に道路を敷設したりバス・トラックを走らせることも不可能です。道路や都市施設は、あくまでも街の自動発展に委ねられており、プレイヤーは直接干渉できません。この制限は「自由度の低下」と受け取られることもありましたが、逆に「余計な煩雑さが省かれて純粋に鉄道網の構築に集中できる」と評価するプレイヤーも多く、シリーズにおける方向性の一つを明確に打ち出した要素といえるでしょう。

発売当時の市場状況も見逃せません。プレイステーション2は圧倒的なグラフィック性能とDVD再生機能を武器に、家庭用ゲーム機の主役に躍り出ようとしていた時期でした。そのローンチタイトルの一角として『A列車で行こう6』が選ばれたことは、シミュレーションゲームの存在感を示す大きな機会でもありました。鉄道や都市開発という niche(ニッチ)な題材ながら、映像表現の進化とシンプルながら奥深いゲーム性によって、多くのゲーマーの注目を集めたのです。

総じて『A列車で行こう6』は、シリーズの伝統を踏襲しつつも「街が自ら発展する」という斬新なシステムを導入した意欲作であり、プレイヤーに「鉄道と都市の関わりを見守る楽しみ」を与えた作品でした。システム面の割り切りによって賛否は分かれましたが、次世代機時代の幕開けにふさわしい挑戦的な一本であったことは間違いありません。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『A列車で行こう6』の魅力を語るうえで、まず外せないのは「都市が自ら成長する」という新たな体験です。シリーズの長い歴史の中で、従来作品はプレイヤーが積極的に街を経営し、数値を管理しながら都市を作り上げるスタイルが主流でした。しかし本作では「エモーショナル・シティ・システム(ECS)」が導入され、街の発展があたかも生き物のように自動で進行するようになりました。プレイヤーはただ鉄道を敷いて駅を作り、そこに産業を誘致するだけで、街は独自に住宅を増やし、工場を稼働させ、観光地を整備していきます。この仕組みによって、まるで「自分がきっかけを与えたことで、街が勝手に夢を広げていく」ような感覚を味わえるのです。

この「見守る楽しさ」が、従来の「細かい経営に忙殺されるシミュレーション」とは大きく異なるポイントであり、鉄道や都市開発の専門知識がない初心者でも気軽に遊べる設計に繋がっています。ゲームを始めたばかりのプレイヤーでも、路線を一本敷いて住宅地に駅を置けば、数時間後にはその周辺がにぎやかな街並みに変貌する――そんなダイナミックな変化を直感的に楽しめるのです。

さらに、街の発展は「産業の相性」によって変化します。たとえば、工業を誘致した駅と住宅を誘致した駅を隣接させると、労働力と雇用のバランスが取れ、双方の地域が活性化していきます。一方で、工業と商業を隣接させた場合は発展が鈍化するなど、都市計画的な思考が求められるのも面白いところです。プレイヤーは単に線路を敷くだけでなく、「どの産業を、どの場所に置くか」という戦略を考え、実際に街の変化を観察する必要があります。この「相性を活かした都市デザイン」は、本作ならではの深みをもたらし、繰り返し遊んでも飽きない要素となっています。

また、グラフィック表現の進化も本作の大きな魅力です。プレイステーション2の性能を活かし、広大なマップをシームレスにズームイン・ズームアウトできる仕様は当時としては画期的でした。地上レベルにカメラを近づければ、住宅地の街並みや工場の煙突、走行中の列車をリアルに眺めることができます。遠くの山並みや川のせせらぎまでが立体的に描かれ、従来の「箱庭」的な印象から「生きている世界」へと進化しました。とりわけ、列車が駅に滑り込み、乗客が降りて周辺がにぎやかになる瞬間は、鉄道ファンなら誰しも心躍るはずです。

列車そのものの魅力も見逃せません。約40種類の車両が収録され、それぞれが精巧な3Dモデルで再現されています。通勤型電車、特急列車、観光列車など多彩な車種が揃い、プレイヤーは好みに応じて編成を組み替えることが可能です。また「トレインギャラリー」では、各車両のデータをじっくり眺めることができ、実際の鉄道ファン誌に掲載されるような情報が盛り込まれています。これにより、ゲームを遊ぶだけでなく、鉄道趣味の一環としても楽しめる内容になっているのです。

ゲーム進行のテンポも大きな魅力の一つです。従来のシリーズでは、ゲーム内の1時間が現実で15分~1時間程度と非常に速く進み、プレイヤーが慌ただしくダイヤや経営を調整する必要がありました。しかし『A列車で行こう6』では、ゲーム内の時間が現実時間で約30秒という比較的ゆるやかな速度に設定されており、じっくりと考えながら路線を整備できます。その結果、鉄道シミュレーション初心者でも「計画を立てる→試す→街が育つ」というサイクルを余裕を持って楽しめるようになったのです。

また、音楽も魅力の一端を担っています。本作はサウンドトラックが発売されるほど音楽面にも力を入れており、都市の発展や列車の走行を彩るBGMはプレイヤーの没入感を高めました。のんびりと街を眺めるときは落ち着いた旋律、発展が進んで街が賑やかになると軽快なリズムが流れ、プレイヤーの感情に寄り添うかのような音楽設計がなされているのです。鉄道シミュレーションというと無機質な印象を持たれがちですが、本作は「耳でも楽しめるゲーム」として差別化を果たしています。

さらに注目すべきは「観察する楽しみ」です。プレイヤーは時に能動的に路線を伸ばし、時に受動的に都市の変化をただ見守るという二面性を体験できます。例えば、郊外に駅を建設して住宅を誘致すると、最初はぽつぽつと家が建つ程度ですが、数年経つと大規模な住宅街に発展し、そこに通う人々の流れを鉄道が支える光景が見られるようになります。この過程は、まるで自分が都市計画者として一国を動かしているかのような達成感をもたらします。

シンプルなシステムながら深い戦略性と観察の喜びを兼ね備えた『A列車で行こう6』は、鉄道ファンだけでなく、箱庭ゲームや都市発展シミュレーションを好む幅広いプレイヤー層を引きつけました。経営要素を大胆に削り落としたことで賛否もありましたが、「都市が意思を持っているかのように発展していく」という新しい方向性を打ち出した点こそが、最大の魅力といえるでしょう。

■■■■ ゲームの攻略など

『A列車で行こう6』は一見するとシンプルなシステムに見えますが、実際に遊んでみると都市発展の仕組みや列車運行の組み合わせによって結果が大きく変化します。ここでは本作をより楽しむためのポイントや攻略の考え方、そしてプレイヤーが実際に役立てられる工夫を詳しく紹介していきます。

● 基本は「路線の骨格作り」から始める

最初に重要なのは「路線をどこに引くか」です。序盤に鉄道を敷設する際、無計画に線路を伸ばしてしまうと、後に産業が広がったときに無駄な遠回りが発生してしまい効率が下がります。そのため、最初の一歩としては「住宅地から工業地へ」「住宅地から商業地へ」といった基本的な流れを意識し、短く直線的な路線を設計するのがポイントです。

攻略の基本戦略は「人の流れをデザインすること」にあります。住宅地に住む人々は工業地や商業地に通勤・通学するために鉄道を利用します。逆に工業地や観光地には人が集まることで発展のスピードが上がります。この循環を意識して駅を配置することで、街の成長を効率的に進めることができるのです。

● 産業誘致の相性を理解する

『A列車で行こう6』の大きな特徴のひとつが「産業の相性」です。例えば、工業と住宅を近くに置けば双方が発展しますが、工業と商業はあまりうまく噛み合いません。この仕組みを理解して駅ごとに誘致産業を選ぶことが、街を育てるための重要な鍵になります。

序盤でおすすめなのは「住宅+工業」の組み合わせです。住む人と働く場所をセットで用意することで、人の流れが自然に発生し、鉄道利用が活性化します。その後、人口が増えて街が成熟してきたら「商業」や「観光」を追加して多様性を広げていくとよいでしょう。

● ダイヤ編成の工夫

本作はゲーム内時間の流れが細かく設定されているため、ダイヤ調整が大きな攻略ポイントになります。例えば、通勤ラッシュの朝と夕方に列車本数を増やすことで住宅地から工業地への移動がスムーズになり、住宅地の発展が早まります。

逆に、深夜や昼間の閑散時間帯には列車本数を減らして運行効率を高めることも可能です。この「時間帯に応じたダイヤ編成」を意識するだけで、街の発展スピードが大きく変化します。慣れてくると、複数の路線を時間帯ごとに微調整し、まるで実際の都市交通を再現しているような楽しみを味わえます。

● 駅の設置位置と範囲

駅の影響範囲は都市発展に直結します。駅の半径内に住宅や工業を誘致すれば発展が進みますが、範囲外に配置してしまうと利用者が少なくなり効果が薄れます。そのため、駅の設置場所は「これから伸ばしたい産業エリア」に合わせて慎重に決めることが必要です。

また、駅の間隔を狭くしすぎると効率が落ちますが、逆に広げすぎると利用者が駅まで歩かなくなります。実際にプレイする中で「人口の密集度」と「駅の距離」のバランスを調整することが、攻略の肝といえるでしょう。

● 中盤以降の発展戦略

都市がある程度発展してきたら、観光産業を導入するのが有効です。観光地は街の経済を活性化させ、鉄道利用者を増加させる強力な手段になります。特に住宅・工業・商業がバランスよく揃った段階で観光を加えると、都市が一気に華やぎます。

さらに、発展が進むと路線の混雑や列車本数の限界が問題になってきます。その際は「高架」を使って線路を増やしたり、複数路線を並行して走らせたりする工夫が必要です。高度なプレイになると、利用者の流れを分析し「ボトルネック」を解消することが街の成長に直結します。

● 上級者向けの工夫

より深く遊びたいプレイヤーにとっては、「街のデザイン美学」も大切な攻略要素です。直線的で効率的な路線だけでなく、湾曲した鉄道や山を避けるための高架橋を組み込むことで、街の風景に個性が生まれます。都市がどのように発展していくかを見据えながら、自分なりの「理想の街」を作り上げるのも本作ならではの楽しみ方です。

また、「ECS」は完全な自動発展システムですが、プレイヤーが与えるきっかけ次第で都市の性格が大きく変わります。あえて住宅地だけを集中させて「ベッドタウン型の都市」を作る、工業地を強化して「製造業中心の街」にする、観光を前面に出して「リゾート都市」に育てる――そうしたアレンジも攻略の一環として楽しめるのです。

● 裏技的な楽しみ方

本作には意図的に仕組みを逆手に取った「裏技的攻略」も存在します。例えば、工業を大量に誘致して住宅地の隣に配置すると、短期間で人口が急増し鉄道利用が一気に伸びるといった現象が起こります。もちろんバランスを欠いた発展になりやすいのですが、短期的に「街を急速に膨張させたい」ときには有効です。

また、列車ダイヤを極端に細かく設定し、ラッシュ時だけ高速で運行させるといった工夫もできます。こうしたプレイは必ずしも効率的ではありませんが、「リアルさ」を追求したり、独自のシナリオを楽しんだりする上で魅力的な手段となります。

総じて、『A列車で行こう6』はシンプルな操作ながらも、プレイヤーの発想次第で無数の攻略法が存在するゲームです。鉄道をただ敷くだけではなく、時間帯を読み、産業の相性を考え、街の未来をイメージして動く――その積み重ねが「理想の都市」を作り上げる近道となります。

■■■■ 感想や評判

『A列車で行こう6』が2000年3月4日に発売された当時、その評価は多角的であり、プレイヤー層やゲーム誌のレビューによって受け止め方が大きく分かれました。ここではユーザーの生の感想や、当時の雑誌・メディアでの評価、さらに後年のレトロゲームファンからの再評価までを整理して紹介していきます。

● 発売当初のユーザーの反応

プレイステーション2のローンチタイトルとして発売されたこともあり、多くのゲーマーが「次世代機でシリーズはどう進化するのか」という期待を込めて購入しました。最初に目を引いたのは、やはりグラフィックの進化です。従来作品では切り替え式だった2Dマップと3D表示がシームレスに統合され、都市を俯瞰から地上視点まで自在に眺められる仕様は高く評価されました。とくに鉄道ファンからは「列車が走る姿をこれほどリアルに眺められる時代が来たのか」と驚嘆の声があがったほどです。

一方で、従来シリーズに存在していた経営要素――株式投資や財務管理、複雑な資金繰りなど――が大幅に削除されていたため、「ゲームとしての深みが薄まったのではないか」という意見もありました。シリーズを長年遊んできたベテランプレイヤーの中には、「本格的な経営シミュレーションを期待していたが、思ったより簡略化されすぎて肩透かしだった」と評する声も見られました。

● 初心者層には歓迎されたシンプル化

しかし逆に、このシンプル化は初心者やライトユーザーにとっては大きな追い風となりました。複雑な財務管理を考えずに、ただ線路を敷いて駅を設置し、街の成長を見守るだけで楽しめる本作は「とっつきやすい」と好意的に受け止められたのです。

特に当時は「シムシティ」シリーズや「テーマパーク」など、都市発展型のシミュレーションが国内外で人気を集めていた時期でした。その流れの中で『A列車で行こう6』は、「鉄道を通して街づくりを観察する」という独自の立ち位置を確立し、これまでシリーズに触れたことのなかった層を取り込むことに成功しました。

● メディアや専門誌での評価

ゲーム誌や専門誌でも、本作は多角的に評価されています。グラフィック面やインターフェースの進化に関してはおおむね高評価で、「次世代機ローンチタイトルとして十分なクオリティ」「鉄道ファンなら必見」といったレビューが目立ちました。

ただし、ゲーム性については賛否両論で、「都市の自動発展を眺める楽しさに割り切った設計はユニーク」「経営の複雑さを省いたことで没頭しやすい」という意見がある一方で、「プレイヤーが能動的に関われる部分が少なく、やや物足りない」という指摘も少なくありませんでした。とくにシリーズファンからは「やれることが減った」という不満が散見されました。

● プレイヤー間での議論

インターネット掲示板やファンサイトでは、当時『A列車で行こう6』の方向性を巡って活発な議論が展開されました。「経営シミュレーションとしての奥深さを削いだのは残念だが、街が勝手に育っていくのを観察するのは新鮮」「鉄道模型を眺めるような感覚で楽しめるからこれで良い」というポジティブな意見と、「シリーズの本筋を失った」とするネガティブな意見が拮抗していたのです。

ただし、長期的に見れば「街が意思を持って成長する」という方向性はシリーズにおける実験的試みとして評価され、後続作品への道を開いたという意見が多くなっています。

● 後年の再評価

発売から年月が経ち、後年のレトロゲーム愛好者による再評価も進んでいます。現在の視点から見ると、プレイステーション2という新ハードの可能性を最大限に活かそうとした意欲作であり、グラフィックの美しさやBGMの心地よさ、そして「エモーショナル・シティ・システム」の実験性は今なお独自の価値を持っています。

「経営シミュレーション」としてではなく、「鉄道と都市が織りなす風景を楽しむ観察ゲーム」として捉えると、その評価は大きく上がるのです。現代においても実況プレイ動画やレビュー記事で紹介されることがあり、「不完全ながらも独特な魅力がある作品」として語り継がれています。

● プレイヤーの具体的な声

実際のユーザーから寄せられた声をまとめると、以下のような傾向が見られます。

ポジティブな意見

「PS2の初期にここまで自由に街を眺められるゲームが出たのは驚きだった」

「複雑すぎず、気軽に街の発展を楽しめるのが良かった」

「列車のモデリングが細かく、トレインギャラリーだけでも遊べる」

「BGMが心地よく、眺めゲーとして癒し効果がある」

ネガティブな意見

「シリーズの醍醐味だった経営要素が薄れ、やれることが減った」

「地下鉄や道路建設ができないのは不満」

「都市が自動発展するだけなので、自分が作った感覚が弱い」

「ローンチタイトルということで完成度がもう一歩だった」

こうした声からも分かるように、『A列車で行こう6』は万人に受け入れられる作品ではなかったものの、独自の魅力をしっかりと持ち、ファンの間では今も語り継がれる存在となっています。

■■■■ 良かったところ

『A列車で行こう6』に触れたプレイヤーたちが口をそろえて挙げるのは、「シンプルでありながらも都市が生きているように感じられる」点です。本作はシリーズの複雑な経営要素を削ぎ落とし、鉄道建設と産業誘致に焦点を絞った結果、遊びやすさと分かりやすさを獲得しました。その結果、シリーズ未経験者や鉄道シミュレーション初心者にとっても敷居の低い作品となり、「気軽に遊べるA列車」として好意的に受け止められたのです。

● グラフィックの進化

プレイヤーから特に高く評価されたのが、グラフィックの大幅な進化でした。プレイステーション2の性能を活かし、従来のように2Dマップやパース画面を切り替える必要がなく、カメラを回転させるだけでシームレスに都市を俯瞰から地上レベルまで眺められる仕様は新鮮そのものでした。列車が駅に滑り込む姿や、街並みが少しずつ変化していく様子を立体的に確認できる点は「次世代機の幕開けを感じた」と多くのユーザーが語っています。

● ECS(エモーショナル・シティ・システム)の魅力

「街が意思を持っているかのように発展する」ECSは、本作ならではのユニークな要素です。プレイヤーがわずかな介入を行うだけで、街が自動的に発展していく様子は観察ゲーム的な面白さがあり、気がつけば時間を忘れてプレイしてしまう没入感を生み出しました。とりわけ、住宅地と工業地を組み合わせて配置したときに街が急速に活性化する瞬間は、「自分の仕掛けた鉄道が都市の鼓動を加速させた」と実感できる場面でした。

● 鉄道車両の豊富さとトレインギャラリー

約40種類におよぶ鉄道車両の収録も高評価の要因でした。日本の鉄道を象徴する車両が次々とラインアップされ、ファンはお気に入りの編成を走らせたり、トレインギャラリーでじっくりと鑑賞したりできました。車両ごとに細かなデータが収録されているため、単なるゲームの付加機能にとどまらず、鉄道資料としての役割も果たしていました。「ただ列車を眺めているだけでも満足できる」と評する声も多く、鉄道愛好者にとっては格好のコレクション体験になったのです。

● BGMの心地よさ

BGMの質もプレイヤーに強い印象を残しました。都市が成長する過程に寄り添うように流れる音楽は、リラックス効果があり、まるで作業用音楽のように心地よいものでした。実際に「ゲームをプレイしながらBGMを楽しんで、気がつけば数時間経っていた」というエピソードも多く聞かれました。サウンドトラックが別売りで発売されたのも納得できるほど、音楽面での完成度は高かったといえるでしょう。

● ダイヤ設定の自由度

時刻の最小単位が1分となり、通勤ラッシュに合わせて列車を増発したり、閑散時間帯に減便したりといった細かいダイヤ設定が可能になった点は、リアリティを重視するプレイヤーに好評でした。従来のシリーズに比べて時間の流れがゆったりしたことで、鉄道運行の最適化にじっくり取り組める環境が整い、「自分だけの理想的な都市交通」を再現できる満足感がありました。

● 癒やし系ゲームとしての側面

もう一つ特筆すべきは、「癒やし系ゲーム」としての魅力です。本作は忙しい経営シミュレーションとは異なり、街の成長を眺めながら列車が走る風景を堪能するという楽しみ方ができます。そのため、ストレスを感じずにリラックスしながら長時間遊べる点が高く評価されました。発売当時、日常の息抜きや就寝前のひとときに本作を楽しむユーザーも多かったようです。

● PS2ローンチタイトルとしての存在感

最後に、PS2のローンチタイトルという点も「良かったところ」として挙げられます。新世代ハードの幕開けを飾る10本の一つとして、鉄道シミュレーションという niche なジャンルが選ばれたこと自体、ファンにとっては誇らしい出来事でした。ゲームショップで本体と一緒に購入したという声も多く、「最初にPS2で遊んだソフトが『A列車で行こう6』だった」という思い出を語るユーザーも少なくありません。

総じて、『A列車で行こう6』の「良かったところ」は、グラフィックや音楽、列車の魅力、ECSによる自動発展など、従来シリーズにはなかった体験が凝縮されている点にありました。特に「街を見守る楽しさ」を強調した設計は、遊び手の心をつかみ、「観察型シミュレーション」という新たな価値を提示したといえるでしょう。

■■■■ 悪かったところ

どんな意欲作にも光と影があるように、『A列車で行こう6』にも多くのプレイヤーが指摘した「残念な部分」が存在します。本作は「シンプルさ」を追求することで新しいユーザー層を獲得しましたが、その一方で従来シリーズから削ぎ落とされた要素や制限が、ベテランファンにとっては大きな物足りなさに繋がりました。ここでは、プレイヤーやレビューで特に多く語られた「悪かったところ」を整理してみましょう。

● 経営要素の大幅な削除

もっとも多くの不満が寄せられたのは「経営シミュレーションとしての要素が弱まった」という点です。過去作では、資金調達、株式投資、納税、決算といった要素が都市運営に密接に関わり、プレイヤーは経営者としての手腕を試されていました。しかし『A列車で行こう6』ではそれらがすべて排除され、鉄道建設と産業誘致に絞られてしまいました。

これにより、「都市の経営をやりくりする緊張感」が失われ、「ただ街が勝手に育つのを見守るだけのゲーム」と受け止めるプレイヤーも少なくありませんでした。特に長年シリーズを追ってきたファンにとっては、「これではA列車らしさが半減してしまった」という落胆の声が目立ちました。

● 建設の自由度が低い

本作では、線路が「地表」と「高架」の2段階しか敷設できず、地下鉄やトンネルといった要素が存在しません。さらに、シーサスクロッシングのような複雑な分岐器も設置できず、鉄道ファンが夢見る「リアルな配線」を再現することはできませんでした。

加えて、道路やバス・トラックといった他交通機関を自分で建設・運行することも不可能でした。都市が自動で道路を整備していくため、プレイヤーの思い通りの都市デザインを描けず、「もっと自由に作り込ませてほしかった」という声が多く聞かれました。

● プレイヤーの能動性が薄い

「街が勝手に発展する」ECSは革新的でしたが、それが裏目に出た側面もありました。誘致する産業の種類を選ぶことはできるものの、それ以上にプレイヤーが都市発展に直接関与できる部分は限られていました。そのため「街を作っている」というより「街を観察している」感覚が強くなり、やり込み派にとっては物足りなさを感じさせました。

「自分が主役ではなく、ただの傍観者のように感じてしまう」という意見は、発売当初のレビューや掲示板でも頻繁に見られました。

● 発展の単調さ

街の発展が自動で進行する仕組み自体は新鮮ですが、ある程度進めると似たようなパターンの繰り返しになってしまう点も批判されました。住宅地を誘致すれば家が建ち、工業地を誘致すれば工場が建ち、といった単純な変化が続くため、長期的なプレイでは新鮮味が薄れてしまうのです。

シンプルにしたことで初心者には分かりやすくなった一方で、シリーズの持つ「どこまでも複雑に作り込める深み」が犠牲になったのは否めませんでした。

● 難易度の低さ

本作は資金繰りや財務管理といった要素を取り除いたため、ゲームオーバーになるリスクがほとんどありません。赤字に悩んだり、経営破綻を回避したりするスリルが薄れ、挑戦心をかき立てる仕掛けに欠けていたといえます。

これにより「緊張感がない」「ゴールが見えにくい」という意見も寄せられました。長時間遊んでも「結局は街を眺めるだけ」という印象に陥りやすく、プレイヤーによっては途中で飽きてしまうケースもありました。

● 技術的制約による不満

プレイステーション2初期のタイトルということもあり、技術的な制限も見られました。マップのサイズや建物の種類が限られており、「もっと広大な世界で自由に都市を作りたい」という要望には応えきれていませんでした。処理落ちや読み込みの長さが気になる場面もあり、「せっかくPS2なのにハード性能をフルに使えていないのでは」という声もありました。

● ファン層の分裂

こうした制約や方向性の変更は、ファン層の分裂を招きました。

シンプルになって遊びやすくなった → 新規ユーザーには好評

経営要素が削られて物足りない → 従来ファンには不評

このギャップが大きかったため、当時の掲示板や雑誌レビューでは「シリーズの未来はどちらに進むべきか」を巡って熱い議論が交わされました。

総じて、『A列車で行こう6』の「悪かったところ」は、シリーズから大胆に削ぎ落とされた経営要素や建設制限により、プレイヤーの能動性と深みが損なわれたことにあります。ただしそれは「挑戦的な実験の副作用」とも言え、後のシリーズ作に向けた試金石になった側面も否定できません。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

『A列車で行こう6』は都市開発シミュレーションというジャンル柄、一般的なRPGやアドベンチャーのように多数の人間キャラクターがストーリーを彩る作品ではありません。しかし「キャラクター」という言葉を広義にとらえると、本作にはプレイヤーの心をとらえる存在がいくつも登場します。列車そのものや、都市の象徴として発展していく建物群、あるいはゲーム進行をナビゲートしてくれるシステムメッセージさえ、プレイヤーにとっては「キャラクター」として愛される対象となり得ました。ここでは、その中でも特に人気を集めた“キャラクター的存在”を紹介していきます。

● 列車こそが最大のキャラクター

多くのプレイヤーにとって、本作の主役はやはり「列車」でした。約40種類が収録され、通勤型電車から特急列車、観光列車に至るまで多彩なラインアップが揃っていました。鉄道ファンにとっては、実在の車両を忠実にモデリングした3Dグラフィックは心躍るものであり、ただ走らせて眺めるだけで十分に楽しめるほどの魅力を持っていました。

プレイヤーの間で特に人気が高かったのは、実際の都市交通を支える通勤型車両です。「日常で利用している電車をゲームの中で走らせられる」という感覚は格別であり、自分の街の主役として選ばれることも多かったのです。一方で、観光列車や特急列車は「非日常」の象徴として好まれ、住宅地と観光地を結ぶ路線に配置して街の発展を彩る役割を担いました。

● トレインギャラリーの存在感

「トレインギャラリー」もまた、キャラクター性を帯びた要素といえるでしょう。ここでは各列車のデータが細かく紹介され、あたかも図鑑を眺めているかのように楽しむことができます。プレイヤーはお気に入りの列車を選び、それを走らせるだけでなく、ギャラリーでじっくりと鑑賞することで「愛着」を深めていきました。

ユーザーの中には「トレインギャラリーがあるからこそ、自分の好きな車両がゲームの中で特別な存在に感じられる」と語る人も多く、列車を単なる移動手段ではなく“キャラクター”として意識する大きなきっかけとなったのです。

● 都市そのものがキャラクター化する体験

本作における「キャラクター性」は列車だけに留まりません。エモーショナル・シティ・システム(ECS)によって街が自動で発展していく過程は、まるで都市が自分の意志を持っているかのように映ります。プレイヤーが線路を一本敷くたびに住宅が立ち並び、人々が駅に集まり、工場の煙が空へと立ち上る――その一つ一つが都市の「表情」となり、愛着の対象になりました。

プレイヤーの中には「自分の街がまるでキャラクターのように成長していく」と表現する人もおり、建物や風景を擬人化して愛でる楽しみ方も生まれていました。

● システムメッセージやナビゲーション

『A列車で行こう6』では人間キャラクターが前面に登場するわけではありませんが、プレイヤーをサポートするシステムメッセージやナビゲーションも「声なきキャラクター」として機能していました。プレイ中に表示される簡潔なアドバイスや操作説明は、初心者にとって頼れる存在であり、シリーズ入門者が安心してゲームに入り込める要因の一つでした。

● プレイヤーが選ぶ“お気に入りキャラ”の多様性

面白いことに、本作で「好きなキャラクター」を挙げてもらうと、答えはプレイヤーによって千差万別です。

鉄道ファンは「お気に入りの実車両」を推しキャラのように語り、特定の型式を中心に街を発展させたりします。

都市開発好きのプレイヤーは「住宅街が育っていく様子」や「工場が増えていく風景」をキャラクター視し、発展過程そのものに愛着を持ちます。

雰囲気を大切にするプレイヤーは「夜景」「駅前広場」「観光地のランドマーク」を、ゲーム世界を象徴するキャラクターとして扱うこともあります。

このように、本作における「キャラクター」とは単なる人物像ではなく、プレイヤーの想像力と感性によって自由に見出される存在でした。

総じて『A列車で行こう6』の「好きなキャラクター」とは、列車や街そのものを愛でるプレイヤーの心の在り方を映し出しています。鉄道シミュレーションという無機質な題材でありながら、遊ぶ人の手によって“キャラクター性”が宿る――その懐の深さこそが本作の隠れた魅力だといえるでしょう。

[game-7]

■ 中古市場での現状

2000年3月4日に発売された『A列車で行こう6』は、プレイステーション2のローンチタイトルのひとつとして歴史的価値を持つ作品です。そのため、中古市場では単なる旧作ソフト以上の意味を持ち、鉄道ファンやシリーズ愛好者、さらにはPS2コレクターの注目を集め続けています。発売から20年以上経った現在も流通しており、その価格帯や取引状況には独特の傾向が見られます。ここでは、主要な中古流通チャネルでの現状を詳しく見ていきましょう。

★ ヤフオク!での取引価格

オークション形式が主流のヤフオク!では、『A列車で行こう6』は比較的安定した出品が見られます。状態によって価格の振れ幅は大きく、ディスクの傷やケースの劣化が目立つものは1,000円前後からスタートすることが多いです。

一方、説明書や帯付きで保存状態の良い品は2,000円~3,000円前後で落札されるケースが主流です。特に「動作確認済み」「美品」と記されたものは即決で売れることも少なくありません。また、未開封品や初期版の良コンディション品は希少価値が高く、3,500円~5,000円といった高値で出品され、コレクターによる入札が集中する傾向があります。

ヤフオク!では、入札数があまり伸びないことも多いですが、即決価格で取引される割合が高いのが特徴的です。特に外箱やマニュアルの状態が価格に直結するため、出品者は詳細な写真を添付し、購入者はコンディションを重視して選ぶ傾向があります。

★ メルカリでの販売状況

フリマアプリ「メルカリ」では、『A列車で行こう6』は安定した需要があり、1,500円~2,800円ほどが主な取引価格帯です。出品数も比較的多く、状態の良いものは出品から数日のうちに売れてしまうケースが目立ちます。

とくに「箱あり・説明書あり・ディスクに傷なし」といった完備品は人気が高く、2,000円前後で即購入される傾向があります。逆に、ケースにヒビが入っていたり、説明書が欠けていたりする場合は1,000円台前半での取引に落ち着きます。

メルカリでは「送料無料」「即購入可」といった条件を提示している出品者が有利であり、その場合は多少高めの価格設定でも売れやすい傾向にあります。また、希少な「未使用・新品」の出品は稀に見られ、3,000円~4,000円で取引されることも確認されています。

★ Amazonマーケットプレイスでの価格帯

Amazonのマーケットプレイスでは、やや高値傾向が見られます。中古品は2,500円~3,800円程度で出品されていることが多く、Amazon倉庫発送・プライム対応の商品はさらに価格が上乗せされるケースもあります。

Amazonは購入者にとって安心感があるため、価格よりも信頼性を重視する層が選ぶ傾向にあります。特に「動作保証付き」「返品可能」といった条件を明記している出品は3,500円前後でも売れており、他のフリマアプリやオークションよりも安定した高値がつきやすいのが特徴です。

★ 楽天市場での取り扱い状況

楽天市場では、中古ゲームショップや専門店が『A列車で行こう6』を出品しています。価格はおおむね2,500円~3,500円ほどで推移しており、店舗保証が付く場合もあるため、安心して購入できる環境が整っています。

ただし、楽天は出品数自体が少なめで、在庫切れになることも珍しくありません。希少性が高まると3,800円~4,000円といった値が付けられるケースもあり、コレクターにとっては「巡り合わせが重要な市場」といえるでしょう。

★ 駿河屋での販売状況

中古ゲーム大手の駿河屋では、『A列車で行こう6』は安定して取り扱われています。価格帯は2,200円~2,980円程度で推移しており、比較的手頃な水準で購入可能です。

駿河屋は在庫回転が早いため、「在庫あり」の表示を見つけたら早めに購入するのが賢明です。状態の良いものから順に売れていくため、タイミング次第では「美品」が通常価格で手に入ることもあります。鉄道ファンやコレクターの間では「まずは駿河屋をチェックする」という行動が習慣化している人も多いようです。

● 総合的な現状

中古市場全体を通してみると、『A列車で行こう6』は「プレイステーション2のローンチタイトル」「シリーズの分岐点的作品」という付加価値に支えられ、安定した需要を維持しています。価格は全般的に2,000円~3,000円台が主流であり、保存状態の良し悪しや付属品の有無によって大きく上下します。

未開封品や美品はコレクター需要によって高値で取引される一方、ケースに劣化が見られるものは比較的安価に入手可能です。そのため「とりあえず遊んでみたい」というプレイヤーから「保存用に美品を確保したい」というコレクターまで、幅広いニーズに応えられる市場になっているといえます。

総じて、『A列車で行こう6』は発売から20年以上を経てもなお中古市場で根強い人気を保っており、シリーズファンやPS2コレクターにとって魅力ある一品です。単なるゲームソフト以上に「新世代機の幕開けを飾った歴史的作品」としての意味合いが評価され続けているのです。

[game-8]

![【新品】【NS2】A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition ガイドブックパック[お取寄せ品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10880000/10884115.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS] A5 A列車で行こう5 アートディンク (19971204)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/1/cg10271015.jpg?_ex=128x128)

![A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition ガイドブックパック[Nintendo Switch 2] / ゲーム](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_2128/nxs-p-ayayf.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[3DS] A列車で行こう3D(A3D) アートディンク (20140213)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1022/0/cg10220344.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS] A.IV. EVOLUTION(A4エボリューション) A列車で行こう4 アートディンク (19941203)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/0/cg10270004.jpg?_ex=128x128)