【SS】MYST ミスト【中古】セガサターン

【発売】:サンソフト

【開発】:サンソフト

【発売日】:1994年11月22日

【ジャンル】:アドベンチャーゲーム

■ 概要

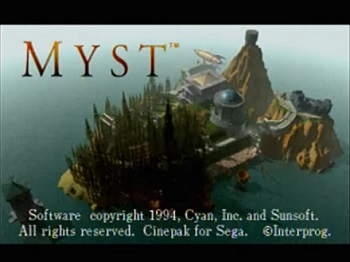

『MYST』は、1994年11月22日にサンソフトから発売されたセガサターン用のアドベンチャーゲームで、もともとはアメリカ・ワシントン州のCyan(サイアン)社が開発したMacintosh/Windows向けのクリック型アドベンチャーゲームをベースにしています。オリジナル版は1993年にPC市場に登場し、その芸術性の高いグラフィックと音響設計、そして従来のゲームとは一線を画す静謐な世界観で大きな話題を呼びました。

家庭用ゲーム機においても、その独特な雰囲気と体験を損なうことなく移植することは大きな挑戦でしたが、サンソフトはセガサターンのCD-ROM容量と映像表現力を活かし、当時のコンシューマー市場では稀有な“静のゲーム”を提供することに成功します。アクション性や時間制限による焦りはなく、プレイヤーは自分のペースでじっくりと画面に向かい合い、ゆっくりと謎を解き明かすことになります。

■ ゲームの舞台と物語の始まり

プレイヤーは、偶然にも一冊の奇妙な本を発見し、その中に記された島の描写を読み進めるうちに、不思議な現象によって本の中の世界——「MYST島」へと吸い込まれてしまいます。そこは海に囲まれた孤島で、見渡す限り人工的な建造物と自然が混在する、現実離れした光景が広がっています。島内には、まだ誰かが暮らしていた痕跡があり、ところどころに設置された装置や建物、そして閉ざされた扉が存在します。

MYST島にはさらに、4冊の特殊な本が隠されています。それぞれの本は「エイジ」と呼ばれる異なる世界へと繋がっており、そこに触れることでプレイヤーは新たな景色や文化、そして独自の仕掛けが用意された場所へ移動できます。各エイジには島の謎に関する重要な手がかりが隠されており、プレイヤーは島と各エイジを行き来しながら物語の断片をつなぎ合わせていきます。

■ ゲームプレイと操作性

『MYST』の操作は非常にシンプルで、当時のコンソールゲームの中でも直感的な部類に入ります。画面にはマウスカーソルに相当するポインタが表示され、これを動かして調べたい場所や気になるオブジェクトをクリック(セガサターン版では方向キーやポインタ移動ボタンを使用)します。

画面端をクリックすると視点が変わる

特定の場所をクリックするとその地点へ移動する

装置やスイッチに触れると動作が発生する

このシステムは、複雑なコマンドや入力を必要とせず、純粋に画面に集中して探索できる点が特徴です。PC版の操作性をコントローラー用に最適化することで、セガサターンユーザーでも違和感なく没入できるよう設計されています。

■ セガサターン版ならではの要素と技術面

PC版『MYST』は静止画を連続表示し、視点移動や仕掛けの操作時に短いアニメーションや映像を再生する構造でした。セガサターン版も同様の仕組みですが、ハードの色表現や音声圧縮の違いにより、映像の発色や音のニュアンスに微妙な差がありました。背景はプリレンダリングされたCGで、当時としては非常に高精細な部類です。

音響面では、環境音やBGMが空気感を醸し出す重要な要素となっており、波の音、風の音、機械が動く低い唸りなどが、無言の中でプレイヤーを包み込みます。これらはゲーム進行に直接関与する場合もあり、ある装置の作動音が次の行動のヒントになるケースもあります。

■ 初期版での不具合

ただし、セガサターン版の初期出荷分には、MYST島の発電室に入るとゲームがフリーズしてしまう不具合が存在しました。この現象は、島内の仕掛けを解くために発電室に向かう必要があるプレイヤーにとって致命的で、後期出荷版や修正版ディスクで改善されています。このため、中古市場では後期版かどうかが重要なチェックポイントとなっていました。

■ 『MYST』が与えた影響

『MYST』は家庭用ゲーム市場において、従来の「アクション重視」「スコア競争型」から離れた、静かで知的なゲーム体験を広めた先駆的存在です。時間制限も敵も存在せず、プレイヤーは自由に風景を眺め、音に耳を傾け、考えることが求められます。これは当時のゲームデザインとしては異質でありながら、多くのプレイヤーに強烈な印象を残しました。

また、この作品はアドベンチャーゲームの表現方法における「没入感」という概念を改めて提示し、以後のミステリーADVや環境探索ゲーム(いわゆる“ウォーキングシミュレーター”)にも多大な影響を与えることになります。

総じて、『MYST』はセガサターンのラインナップの中でも異彩を放つ存在であり、物語・映像・音響を融合させた総合芸術的なアプローチで、プレイヤーを現実から切り離し、まるで一冊の本を読み進めるような体験を提供する作品でした。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『MYST』の最大の魅力は、「プレイヤーが物語を体験する主体であり、かつ語り手でもある」というユニークな構造にあります。一般的なアドベンチャーゲームでは、キャラクター同士の会話やナレーションによってストーリーが説明されますが、本作ではほとんどの情報が環境そのものに埋め込まれており、プレイヤーは視覚・聴覚を通じて世界の背景や真実を読み解いていきます。これは、映画や小説のような受動的鑑賞とは異なり、能動的な探索と推理が体験の核心を成していました。

■ 映像美と空気感の支配力

発売当時、家庭用ゲーム機でこれほどまでに緻密かつ写実的な背景を持つタイトルは稀でした。MYST島や各エイジの風景は、Cyan社による高解像度のプリレンダリングCGで描かれ、その細部には建物の劣化や金属の質感、木々の葉の影まで丁寧に表現されています。特にセガサターン版では、CRTモニターの映像特性と組み合わせることで、やや柔らかい色合いが実写的な雰囲気を強調し、プレイヤーを“そこにいる”感覚へと誘いました。

映像だけでなく、音響もまた没入感の重要な要素です。BGMは極めて控えめで、ほとんどの場面で環境音が主役となります。波が打ち寄せる音、木々が風に揺れるざわめき、遠くで響く機械音——こうした音がプレイヤーの心理に微細な変化を与え、緊張感や好奇心を自然と高めていきます。音と映像のバランスが絶妙で、まるでアートギャラリーを歩き回るような感覚をもたらします。

■ 謎解きの奥深さと知的満足感

本作のパズルは、一見するとシンプルですが、その解法は単なる記憶力や反射神経ではなく、観察力・推理力・論理的思考を総合的に必要とします。島やエイジを探索する中で目にする模様や数字、音のパターンが、別の場所の仕掛けのヒントになっていることが多く、プレイヤーは無意識に情報を整理・関連付けながら進めることになります。

その結果、難問を解いた瞬間の達成感は格別で、「自分の知恵で世界を解き明かした」という感覚が得られます。この“知的な手応え”こそが、『MYST』の中毒性を生み出していました。攻略本やインターネットでの答え探しが一般化する以前の時代背景もあり、プレイヤー同士が情報を持ち寄って推理する文化が自然と形成されたのも特徴的です。

■ 物語と世界観の奥行き

『MYST』は、表面的には「不思議な島を探索するゲーム」ですが、その裏には深いバックストーリーがあります。MYST島を創り出した人物、そこに暮らしていた人々の関係、エイジ間の繋がり、そしてプレイヤーが巻き込まれる兄弟の対立——こうした物語は、直接語られず、日記や手紙、環境描写などから断片的に伝えられます。

この手法により、プレイヤーは“物語を与えられる”のではなく、“物語を自ら発掘する”感覚を味わえます。ゲームをクリアした後も、未解明の要素や背景を巡って考察が続き、何度もプレイしたくなる動機となります。

■ 時間制限のない自由な探索

多くのゲームが制限時間や敵キャラクターによるリスクで緊張感を演出する中、『MYST』はそれらを完全に排除しました。プレイヤーは自分のペースで世界を歩き、好きな順序で謎を追いかけられます。これにより、ゲームがストレス源ではなく“知的な旅”として機能します。忙しい現実から切り離され、静かな環境でじっくりと物事に取り組む贅沢な時間を味わえるのです。

■ コンソール移植の価値

PCゲームとして高い評価を得ていた『MYST』がセガサターンへ移植されたことは、日本国内における知的アドベンチャーゲームの普及に大きく寄与しました。当時、PC環境を持たないユーザーでも、この革新的なゲーム体験に触れられるようになったのは画期的です。また、サターンのコントローラーでも操作のストレスが少なく、家庭用ゲーム機向けに最適化されたUIは、PC版とはまた違った遊びやすさを提供しました。

■ 芸術作品としての評価

『MYST』は、単なる娯楽ソフトではなく、インタラクティブな芸術作品として評価されました。映像・音響・物語の融合は、当時のメディア芸術や美術の分野からも注目を集め、ゲームがアートになり得ることを世に示した事例の一つです。

総じて、『MYST』の魅力は「情報を受け取る」のではなく「自ら掴み取る」体験にあります。それは当時のゲーム文化において非常に革新的で、現在のストーリードリブン・ゲームやインディー作品にも影響を与え続けています。

■■■■ ゲームの攻略など

『MYST』は、その静謐な世界観と自由度の高さから、一見すると「どこから手をつけていいのかわからない」という感覚に陥りやすい作品です。しかし、本作の謎解きはランダム要素がなく、全てが論理的に解けるよう設計されています。ここでは、初めてプレイする人が迷いやすいポイントを押さえながら、進行の流れやコツを解説します。

■ 攻略の基本姿勢

本作で最も重要なのは「観察」と「記録」です。島や各エイジにある建造物、装置、壁の模様、書物の内容など、あらゆる要素が謎解きの手がかりになります。特に数字や音のパターン、色の組み合わせは後半のギミックで使用されることが多く、現地でのメモやスケッチを取ることがクリアへの近道となります。

推奨するプレイスタイルは、以下のサイクルです。

環境を観察 – 気になる箇所や動くオブジェクトを全て試す

情報を記録 – 模様、数字、スイッチの配置などをメモ

仮説を立てる – 記録した情報の用途や関連性を考える

試行錯誤する – 仮説を装置に反映させ、結果を検証

次の手掛かりを探す – 成功・失敗に関わらず新たな探索へ

このサイクルを繰り返すことで、着実に島の謎が解けていきます。

■ MYST島での初期行動

ゲーム開始直後、プレイヤーはMYST島の桟橋に立っています。序盤は島を一周し、どのような施設や建物があるのかを把握することが大切です。発電室、図書館、時計塔、歯車のある構造物など、それぞれが後の謎解きに直結しています。

特に図書館は最重要拠点です。ここには島とエイジに関する情報が書かれた本が置かれており、読むことで各エイジへの移動方法や、その地での目的が見えてきます。また、赤い本と青い本があり、それぞれにページを集めることで物語が進行します。この赤と青の本の扱いは、最終的なエンディング分岐にも関わるため、慎重な判断が必要です。

■ エイジ攻略の流れ

MYST島からアクセスできるエイジは4つあり、それぞれに独立した謎解きがあります。

機械のエイジ(Mechanical Age)

巨大な歯車や回転装置が特徴的なエイジ。空間の回転と位置合わせが鍵で、島の地形そのものを動かすパズルが用意されています。視覚的な変化が大きく、仕組みを理解すると爽快感があります。

石の船のエイジ(Stoneship Age)

水位の上下を操作して船や地下施設にアクセスします。環境音や照明の有無が探索に直結するため、音と光の手がかりを見逃さないことが重要です。

樹木のエイジ(Channelwood Age)

水を動力源として使う水路システムが特徴。バルブやポンプの開閉によって道が開け、複数階層を行き来する構造になっています。流れを制御する感覚が掴めれば迷わなくなります。

宇宙観測のエイジ(Selenitic Age)

音のパターンを用いた方向探索が鍵。周囲の音を聞き分けながら目的地を探すため、ヘッドフォンを使うと有利です。

各エイジのクリア条件は赤と青のページを見つけて持ち帰ること。これを繰り返し、図書館の本に収めていくことで物語が進展します。

■ 詰まりやすいポイントと対策

発電室の仕組み

島全体に電力を供給する方法が序盤の壁になります。電力配分を間違えると一部施設が動かず、探索範囲が制限されます。配電盤のスイッチと計器の表示を注意深く確認しましょう。

数字や記号の意味

図書館や施設内で見かけるシンボルは、特定の装置や座標を表しています。単なる飾りだと見過ごすと、後半で詰まります。

音を使うパズル

音の高さやパターンがヒントになっている場面は、周囲が騒がしい環境だと気づきにくいため、静かな環境でプレイすることを推奨します。

■ 裏技や豆知識

セガサターン版の『MYST』には、直接的なチートコードや無限移動の裏技は存在しません。しかし、仕掛けを解く順序やエイジ間の移動を工夫することで、最短クリア時間を大幅に短縮することが可能です。熟練者の間では、全エイジを2時間以内に制覇する“タイムアタック”が行われることもありました。

また、エンディングは複数存在し、赤の本と青の本のどちらを優先するか、あるいは両方を避けるかによって結末が変化します。この分岐をすべて見るために何度もプレイするリピーターも少なくありません。

■ リプレイの楽しみ方

一度クリアすると、多くの謎や仕掛けの答えが分かってしまいますが、それでも再訪の価値があります。理由は、初回プレイでは見逃していた小さな演出や背景の作り込みに気づけるからです。また、各エイジの移動ルートや謎解き手順を最適化する過程自体が、パズルのような面白さを持っています。

特に、景色や音をじっくり楽しむ“観光プレイ”は、本作が持つ芸術的側面を改めて味わう良い機会になります。

総じて、『MYST』の攻略は力技ではなく知恵と観察力が鍵です。ゲームが提示する環境すべてがヒントであり、それをどう組み合わせて解釈するかがプレイヤーの腕の見せ所となります。

■■■■ 感想や評判

『MYST』は、発売当時からプレイヤーやメディアの間で強烈な印象を残したタイトルでした。特にセガサターン版は、日本の家庭用ゲーム市場において「静のアドベンチャー」という新しい体験を提示し、多くのユーザーに驚きと戸惑いを同時にもたらしました。

■ プレイヤーからの第一印象

初めてプレイしたユーザーの多くが口にしたのは、「とにかく映像が美しい」という感想です。当時のコンソールゲームの中で、これほどまでにリアルで芸術的な背景を持つ作品は稀で、まるでCG画集の中を歩いているような感覚を味わえました。

また、BGMがほとんどなく、環境音が主体という演出も、当時のゲームに慣れたプレイヤーには新鮮でした。「まるで現地にいるような没入感」「静かすぎて最初は不安になった」という声もあり、この静寂こそが『MYST』の大きな魅力であると同時に、人によっては好みが分かれる要素にもなっていました。

■ ゲームプレイへの評価

ポジティブな意見としては、

謎解きが論理的で納得感がある

自分で考えて行動する自由度が高い

知的な達成感が他のゲームにはないレベル

といった声が目立ちました。特に「答えを見つけた瞬間の鳥肌が立つ感覚」は、多くのプレイヤーが共感するポイントで、これが『MYST』のリピーターを増やした理由の一つです。

一方で、「ヒントが少なすぎて難しい」「何をすればいいかわからず島を歩き回る時間が長い」という意見も一定数ありました。特に、アクションや戦闘要素に慣れたゲーマーからは、「動きが少ない」「テンポが遅い」と感じる場合もあったようです。

■ ゲーム雑誌・メディアでの評価

発売当時の国内ゲーム雑誌(『セガサターンマガジン』『ファミ通』など)では、グラフィックとサウンドの完成度について非常に高い評価が与えられました。「映像・音響ともにセガサターンのポテンシャルを引き出した」「家庭用ゲームにおける新しい表現の可能性を示した」と評され、特に没入感の高さが評価ポイントとして挙げられています。

ただし、レビューの中には「ゲーム性の好みが極端に分かれる」「アクション要素が皆無なため、合わない人には退屈」といった注釈もあり、万人向けではないことが明記されていました。

海外メディアでも評価は概ね高く、PC版からの移植としての完成度や、家庭用機向けのUI最適化についても好意的なレビューが多く見られました。

■ 海外プレイヤーの反応

欧米市場においては、『MYST』はすでにPC版で大ヒットを記録しており、セガサターン版もその知名度に支えられて安定した評価を獲得しました。特に英語圏のプレイヤーは、オリジナルの文章や手紙をそのまま楽しめるため、物語の深みをより感じられたといいます。また、「ゲームでありながら、教育的な価値もある」として学校や美術関連の授業で取り上げられた事例もありました。

■ コアファンの存在

『MYST』は発売から年月が経ってもコアなファン層を維持しています。その理由として、ゲーム内の世界設定や背景ストーリーが非常に緻密で、プレイヤー同士が考察を共有しやすいことが挙げられます。インターネット掲示板やファンサイトでは、隠された小ネタやグラフィックの細部に至るまで議論が交わされ、謎の解釈やエンディング分岐の捉え方が多様に語られました。

■ 現在の再評価

近年では、リメイク版やリマスター版の登場により、改めて『MYST』の価値が再評価されています。特に、現代の高解像度ディスプレイでプレイしても見劣りしない背景美や、環境音のリアルさは健在で、初見プレイヤーにも新鮮な驚きを与えます。セガサターン版特有の色味や表示特性を好むファンもおり、今なお「この時代のハードでここまで表現できた」という感動が語られます。

■ 評価の総括

『MYST』は、万人受けする娯楽作ではなく、好みがはっきり分かれる作品です。しかし、自らのペースで世界を探り、知的好奇心を満たす体験を求める人にとっては、これ以上ない魅力を備えたゲームでした。そのため、発売から数十年を経ても“静の名作”として語り継がれ、ゲーム史における重要なマイルストーンとして位置付けられています。

こうして見ていくと、『MYST』は単なるゲームではなく、当時のプレイヤーの感性に挑戦する芸術的な試みだったことがわかります。

■■■■ 良かったところ

『MYST』は、ゲームとしてのテンポや方向性が一般的なアクションゲームやRPGとは大きく異なります。そのため、好みが分かれる部分はあるものの、ハマった人にとっては「ここが素晴らしかった」と断言できるポイントが数多く存在しました。以下では、特にプレイヤーから高評価を得た要素を細かく掘り下げていきます。

■ 1. 圧倒的な映像美と環境描写

発売当時、多くのプレイヤーがまず驚いたのは背景の美しさです。MYST島や各エイジの風景は、まるで写真のようなリアルさと独特のファンタジー感を併せ持ち、プレイヤーを一瞬で異世界へと引き込みました。建物の錆びた金属、苔むした石畳、海面に反射する光など、細部まで作り込まれており、ただ画面を眺めているだけでも楽しめるほどの完成度でした。

特にセガサターン版は、CRTモニター特有の発色とぼかし効果によって、CG背景がより滑らかで自然な印象になり、プレイヤーから「映画のワンシーンの中に入ったようだ」という感想が寄せられています。

■ 2. 静寂と音の演出

BGMが最小限に抑えられ、環境音がゲーム体験の主役になるという手法は、当時の家庭用ゲームとしては非常に珍しいものでした。波の音や風のそよぎ、機械の低いうなり声、鳥の鳴き声など、場所ごとに異なる音のレイヤーが用意され、それが単なる背景効果ではなく、プレイヤーの感情や緊張感をコントロールする役割も果たしています。

音響の作り込みは、謎解きにも影響を与えます。例えば、あるエイジでは音の方向や高さを頼りに目的地を見つける場面があり、単なる演出以上の意味を持ちます。こうした「音が物語やゲーム性に直結している」点は、多くのプレイヤーにとって新鮮で印象的でした。

■ 3. 謎解きの知的満足感

『MYST』のパズルは、ランダム性や試行回数の多さで解かせるのではなく、プレイヤーの観察力と推理力に依存しています。この設計により、仕掛けを解いたときの達成感は非常に大きく、「自分の力で世界を一歩進めた」という充実感が得られます。

さらに、ヒントが環境に自然に溶け込んでいるため、解法を発見する過程そのものが探索の楽しさと直結しています。日記や建物の構造、装置の反応など、世界観とパズルが密接にリンクしているのは本作の大きな魅力です。

■ 4. 自分のペースで進められる自由さ

制限時間や敵キャラクターといったプレッシャー要素が存在しないため、プレイヤーは好きな時に探索を中断し、再開できます。この自由度の高さは、日常の合間に少しずつ世界を味わいたい人や、じっくり考える時間が好きな人にとって理想的でした。

ゲームに急かされることなく、自分だけのテンポで進められる体験は、当時の多くのタイトルにはなかった魅力です。

■ 5. 複数のエンディングと選択の緊張感

赤い本と青い本、それぞれにページを集める過程で物語が展開し、最後にはプレイヤーの選択によって異なる結末が用意されています。この分岐が、プレイヤーに「自分の判断が物語を左右する」という実感を与え、再プレイの動機にもなりました。

結末の良し悪しが明確に分かれるため、初見で“バッドエンド”にたどり着いたときの驚きや悔しさは非常に強く、これも印象に残る要素となっています。

■ 6. 家庭用機への高品質な移植

PCで高評価を受けた『MYST』をセガサターンへ移植するにあたり、グラフィックや音質の劣化を最小限に抑える努力がなされていました。インターフェースはコントローラー操作向けに最適化され、カーソル移動やクリック判定も快適に調整されています。このため、PC版に触れたことのない家庭用機プレイヤーでも違和感なくプレイできました。

■ 7. アートとしての存在感

ゲームとしてだけでなく、映像・音響・物語が融合したインタラクティブアートとして評価された点も特筆に値します。当時のメディアでは「芸術とゲームの境界を越えた作品」として取り上げられ、美術やデザインの分野でも話題となりました。

総じて、『MYST』の「良かったところ」は、映像美・音響演出・謎解きの満足感・自由度の高さといった複数の要素が高い次元で融合している点にあります。これらが相互に作用することで、単なるゲームを超えた“体験”として記憶に残り続けているのです。

■■■■ 悪かったところ

『MYST』は高く評価される一方で、全てのプレイヤーに無条件で歓迎されたわけではありません。特に当時のゲーム市場においては、アクションやRPGといった動きの多いジャンルが主流だったため、本作の独特なペースや構造に戸惑う声も少なくありませんでした。ここでは、プレイヤーやレビューで挙げられた“残念だった部分”や“改善してほしかった点”を掘り下げて解説します。

■ 1. ゲームテンポの遅さ

本作は「静のゲーム」と呼ばれるほど、ゆったりとした進行が特徴です。これは没入感を高めるための設計ですが、反面「進行が遅すぎる」と感じるプレイヤーも多くいました。

視点移動や画面切り替え時に、プリレンダリング画像のロードが入り、動作が間延びして感じられる

行きたい場所まで何度もクリックを繰り返す必要があり、目的地までの移動が煩雑に感じられる

特にアクションゲームやテンポの良いADVに慣れたユーザーからは「途中で眠くなった」という感想も見られました。

■ 2. ヒント不足による迷子状態

『MYST』は意図的に説明を省き、環境から情報を読み取らせる作りになっていますが、この方針が逆に「何をすべきかわからないまま彷徨う時間が長すぎる」という不満につながりました。

図書館や日記に重要なヒントが隠されているが、それに気づかないまま時間を浪費してしまう

パズルの解法が遠く離れた場所にあるため、関連性に気づけないと長時間行き詰まる

特に初プレイのユーザーは、序盤で方向性を見失い「自分が間違った行動をしているのでは」と不安になりやすい構造でした。

■ 3. 単調さを感じる探索

本作には敵キャラクターや戦闘要素が一切なく、移動と調査、パズル解きが全てです。これは本作の魅力でもありますが、人によっては単調に感じられる要因となります。

同じ場所を何度も往復する必要がある

長距離移動が全て画面切り替え式のため、距離感やスピード感が欠ける

イベントシーンが極めて少なく、劇的な展開を求めるプレイヤーには物足りない

■ 4. 操作性の制限

PC版はマウス操作によって直感的にポイント&クリックできましたが、セガサターン版はコントローラーによるポインタ移動となり、細かい位置を選択するのにやや時間がかかるという声がありました。

カーソル移動速度が遅く、テンポを損なう

小さなクリックポイントを狙うのが難しい場面がある

画面端や移動ポイントを見逃しやすい

■ 5. バグや不具合

特に有名なのが、セガサターン版の初期ロットに存在した「発電室に入るとフリーズする」不具合です。これにより、ゲーム進行が完全にストップしてしまい、初期版を購入したプレイヤーからは落胆の声が上がりました。

バグの存在を知らずに詰まったプレイヤーが多数発生

修正版との交換対応が行われたが、情報が行き届かないケースもあった

■ 6. 好みの分かれる演出スタイル

静寂と環境音主体の演出は、多くのファンにとって魅力ですが、「BGMが少なすぎて寂しい」「盛り上がりに欠ける」という意見もありました。特に、他ジャンルのゲームに慣れた人にとっては、音楽が感情を盛り上げる瞬間がほとんどない点が物足りなさにつながったようです。

■ 7. リプレイ性の低さ(と感じる人もいる)

パズルの答えは固定であるため、一度解法を知ってしまうと二度目以降のプレイでは新鮮味が薄れると感じる人もいました。ただし、景観や雰囲気を味わう“観光的プレイ”を楽しむ層も存在したため、これは完全にプレイヤーの嗜好によります。

■ 総合的な課題

『MYST』の“悪かったところ”は、多くが本作の設計思想と表裏一体です。静かでゆっくりしたペース、説明を省いた構造、戦闘や派手なイベントの欠如——これらは本作の個性であり魅力でもありますが、同時に一部のプレイヤーにとっては退屈さや不便さとして映りました。

こうした指摘は、逆に言えば『MYST』が万人向けの“無難な作品”ではなく、尖ったコンセプトを持った挑戦的なタイトルであった証拠ともいえます。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

『MYST』はNPCの登場頻度が非常に少ないゲームですが、その分、一人ひとりの人物像や存在感が強烈にプレイヤーの記憶に残ります。物語は基本的に静かな環境の中で進みますが、重要な瞬間に現れるキャラクターたちの言動や背景は、プレイヤーの感情を揺さぶり、好みや印象を大きく左右しました。ここでは、特に名前が挙がることの多いキャラクターたちと、その魅力を深掘りします。

■ アトラス(Atrus)

物語の中心人物であり、MYST島や各エイジを作り出した“ライティング”技術の使い手。直接的な登場は限られますが、彼が残した日記や手紙を通して、その知性と情熱が伝わってきます。

魅力のポイント

科学者でありながら芸術家のような感性を持ち、エイジという世界を細部まで設計する創造力

息子たちに対する愛情と失望が交錯する複雑な人間味

声や映像に漂う落ち着いた雰囲気が、プレイヤーに安心感を与える

プレイヤーの多くは、彼の存在を“信頼できる案内役”として捉えつつも、その選択や判断の是非について考えさせられました。

■ シーラス(Sirrus)

アトラスの長男。物語中では赤い本に関連し、豪奢で物質的な欲望に満ちた人物として描かれます。

魅力のポイント

表面上は紳士的な態度を保ちつつ、裏に強い支配欲を秘める二面性

部屋に残された豪華な家具や装飾品から垣間見える性格描写の巧みさ

自分の世界を完璧に作り上げたいという野心

プレイヤーによっては、この野心家な性格を魅力と捉え、物語の“悪役”でありながらも好意的に感じる人もいました。

■ アケナー(Achenar)

アトラスの次男で、青い本に関連する人物。兄のシーラスとは対照的に、粗野で暴力的な印象を持ち、好戦的な性格が部屋の装飾や残された物から伝わってきます。

魅力のポイント

原始的で直感的な行動力

独特の価値観と、常識にとらわれない発想

エイジ内に残された遺物や記録が、彼の荒々しい生き方を象徴

粗暴さの中に、兄とは異なる自由さや本能的な魅力を見出すプレイヤーも少なくありません。

■ プレイヤー自身(無名の旅人)

本作における主人公は、名前も背景も与えられていない無名の旅人です。この空白が、プレイヤーの想像力を大きく刺激します。

魅力のポイント

完全なアバターとして、プレイヤー自身が物語の一部になれる

言葉を発さないため、物語の解釈がプレイヤーに委ねられる

選択と行動が直接エンディングに反映される責任感

“自分がこの世界を歩いている”という没入感を生む要因の一つが、この無名性にありました。

■ 好きなキャラクターの傾向と理由

アンケートやレビューを見ると、好みは大きく二分します。

アトラス派:知的で落ち着いた大人の魅力、物語を俯瞰する立場

シーラス派:計算高さと豪奢な生活への憧れ

アケナー派:荒々しい中にも人間味を感じる部分

主人公派:自分自身として物語を進める自由度

また、どのキャラクターも直接的な会話シーンが少ないため、環境描写や残された品々から人物像を想像する“余白”がプレイヤーの感情移入を促しました。

■ キャラクター描写の巧みさ

『MYST』は、登場人物を派手に動かすのではなく、間接的な手法で印象づけます。例えば、シーラスの部屋にある豪華な調度品や装飾品、アケナーの部屋に置かれた粗野な武器や異様なオブジェクトは、それぞれの性格や価値観を強く示唆します。こうした“モノを通して語る”キャラクター造形は、映画的な脚本手法にも通じています。

■ 総括

登場人物の数は少なく、台詞や直接的なやりとりも最小限。それでも『MYST』は、キャラクターたちを強く印象付けることに成功しています。これは、ビジュアル、残された物品、環境演出など、非言語的な要素を最大限に活用した結果であり、プレイヤーにとっては「想像で補う余地」が魅力になっていました。

[game-7]

■ 中古市場での現状

1994年11月22日にサンソフトが発売したセガサターン版『MYST』は、PC版・他機種版と並んで国内外で広く流通したため、2025年現在でも中古市場での入手は比較的容易です。しかし、初期ロットのバグ有り版や、外箱・説明書が美品の状態で残っているものは徐々に希少化しており、コレクター間での需要は安定しています。以下では、主要な中古販売チャネルごとの現状を詳しく見ていきます。

■ ヤフオク!での取引傾向

ヤフオク!では、セガサターン版『MYST』は定期的に出品され、取引価格は状態や付属品の有無によって大きく変動します。

価格帯

状態B~C(ケースに擦り傷、説明書に折れや日焼けあり):1,000~1,500円

状態A(ケース・ディスク共に美品、説明書完備):1,800~2,500円

初期版バグ有りディスク(コレクター需要):2,000~3,000円前後

取引の特徴

入札形式よりも即決価格設定が主流で、動作確認済みの出品に人気が集中

美品はウォッチリスト登録が多く、終了間際に入札が増える傾向

説明書欠品やケース破損品は低価格でも売れ残るケースがある

■ メルカリでの販売状況

フリマアプリ「メルカリ」では、出品数が安定しており、取引は比較的スムーズです。

価格帯

並品(擦り傷あり・動作確認済み):1,200~1,800円

美品(ケース、説明書共に良好):2,000~2,400円

未開封品(稀):3,500円前後

売れ筋条件

「送料無料」「即購入可」の表示があるもの

写真枚数が多く、ディスク裏面やケース角の状態が明確な出品

発送が迅速(翌日~2日以内)と明記されたもの

購入者傾向

懐かしさから再プレイしたい30~50代ユーザーが中心

初期版のバグ有りをあえて収集するマニア層も一定数存在

■ Amazonマーケットプレイスでの販売価格

Amazonでは、全体的に価格がやや高めに設定される傾向があります。

価格帯

中古良品:2,400~3,200円

中古可(付属品欠品や傷あり):1,800~2,000円

未開封品:4,000円以上(稀少)

特徴

プライム配送対応商品は高めの価格設定でも売れやすい

在庫切れになることは少ないが、美品の出品は回転が速い

海外発送の出品もあり、国内版より高額になる場合がある

■ 楽天市場での取り扱い状況

楽天市場では、ゲーム専門店や中古ショップが主な出品者で、一定の在庫が維持されています。

価格帯

並品:2,000~2,600円

美品:2,800~3,500円

特徴

楽天ポイントが付与されるため、実質価格が下がるケースあり

店舗保証(7日~30日)付きの商品が多く、安心して購入可能

稀にセール対象となり、2,000円を切る価格で販売されることもある

■ 駿河屋での販売状況

中古ゲーム大手の駿河屋では、『MYST』は常時取り扱いがありますが、美品の在庫は流動的です。

価格帯

並品:1,900~2,200円

美品:2,500~2,980円

特徴

状態表記が細かく、傷や汚れ、付属品の有無が明確

店舗在庫とオンライン在庫が連動しており、人気の状態はすぐ売り切れる

買取価格は500~800円前後と安定

■ 状態による価値の差

『MYST』の中古価格は、単に動作するかどうかだけでなく、以下の条件によって大きく変動します。

説明書の有無 – 欠品は500~800円の価値減

ケースの状態 – ひび割れや大きな擦り傷があると印象が悪く値下げ対象

ディスク裏面の傷 – 読み込み不良のリスクがあるため、浅い傷でも敬遠されやすい

初期版か修正版か – バグ有り版は一部コレクター需要があり、動作に支障があっても価値がある

■ コレクター市場での位置付け

セガサターンのソフト全体の中で『MYST』は決して超高額タイトルではありませんが、

美品の保存状態

初期版の希少性

海外版パッケージとの違い

といった条件が揃うとコレクター間での競争が発生します。特に、外箱・帯(スピンドル)付きの完全美品は徐々に市場から姿を消しつつあり、長期的には価格上昇が見込まれるとの見方もあります。

総じて、セガサターン版『MYST』は今なお入手可能な中古ソフトですが、美品や希少仕様は安定した人気を維持しており、価格も極端に下がる気配はありません。コレクション目的で購入する場合は、付属品完備かつ状態の良い個体を早めに確保するのが賢明です。

[game-8]

![【中古】[PS] MYST(ミスト) ソフトバンク (19950127)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/0/cg10270014.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【表紙説明書なし】[PS] MYST(ミスト) PlayStation the Best(SLPS-91023) ソフトバンク (19970328)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/6/cg10276376.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS] RIVEN -THE SEQUEL TO MYST-(リヴン ザ シークェル トゥー ミスト) エニックス (19971223)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/1/cg10271060.jpg?_ex=128x128)