【期間限定】特価商品!おそ松さん でふぉめくりっぷ 全6種(BOX)タカラトミーアーツおそ松くん / 赤塚不二夫デフォルメ/デフォメクリ..

【原作】:赤塚不二夫

【アニメの放送期間】:1966年2月5日~1967年3月4日

【放送話数】:全52話

【放送局】:NETテレビ系列

【関連会社】:チルドレンズ・コーナー、スタジオ・ゼロ

■ 概要

● 作品誕生の背景と時代的な位置づけ

1960年代半ば、日本のテレビアニメ産業は『鉄腕アトム』や『エイトマン』などの成功により急速な成長を遂げていた。そんな中、1966年2月5日にNETテレビ系列で放送が始まった『おそ松くん(第1作)』は、ギャグ漫画界の旗手・赤塚不二夫の人気作品を原作とする初のテレビアニメ化であり、当時の放送業界においても特筆すべき作品であった。本作は毎日放送とチルドレンズ・コーナー、スタジオ・ゼロの共同制作により生まれ、毎日放送が手掛けた初の自社製作アニメという画期的な位置づけを持っている。

在阪局としてのアニメ制作は当時非常に珍しく、関西圏のテレビ局が中心となって全国ネットのアニメを送り出すこと自体が業界的挑戦であった。その結果、『おそ松くん』は、単なる子供向けギャグ番組にとどまらず、関西発の笑い文化を全国に広げた象徴的な作品としても評価されている。

● 制作体制とスタジオ・ゼロの役割

制作を担ったチルドレンズ・コーナーは、もともとニュースフィルム制作を手掛けていた映像会社で、アニメ制作の経験が乏しかった。だが、この新しいチームが挑戦したのが『おそ松くん』である。さらに赤塚不二夫自身も所属していたスタジオ・ゼロが後半から制作協力として参加し、作品のクオリティとテンポを支えた。

この体制のユニークさは、脚本家が不在であった点に象徴される。一般的なアニメ制作では脚本をもとに絵コンテが描かれるが、『おそ松くん』では、アニメーター自身が原画を読み解きながら「これは動かしたい」「このネタを活かしたい」といった感覚的な判断でシーンを選定。その上で赤塚本人を交えたアイデア会議が行われ、直接絵コンテに落とし込まれていった。この創作法は、脚本と演出を同時に行うようなダイナミックな手法であり、当時のアニメ界では極めて異例だった。

7000枚以上の原画をトレースして仕上げるという膨大な手作業も、この自由な制作体制を支える根幹となった。雑誌連載時のバックナンバーを徹底的に参照し、漫画の勢いと構図をそのまま動きに変えるという発想が、作品の独特な“漫画の延長としてのアニメ”という質感を生み出したのである。

● 声優陣の起用と「イヤミ」の誕生

『おそ松くん』第1作を語るうえで欠かせないのが、イヤミというキャラクターの爆発的な人気である。イヤミ役を務めた小林恭治は、以前に別作品で「シェー!」という奇妙な声を発したことがあり、それを気に入った赤塚不二夫が直々に指名したといわれている。この一声が全国的な流行語となり、子どもたちが学校や街中で一斉に「シェー!」を真似した現象は、昭和40年代カルチャーの象徴のひとつとして今も語り継がれている。

赤塚作品の魅力である“無秩序な笑い”と“人間味のあるドタバタ”が、イヤミやチビ太、デカパン、ダヨーンといった個性派キャラを通してアニメでも存分に表現された。とりわけ、当時まだ女性声優が多数の少年役を演じることが主流でなかった時代に、加藤みどりや北浜晴子、山本圭子らが六つ子それぞれに声をあて、個性の微妙な違いを演技で描き分けたことは画期的であった。

● 内容構成と放送形式の特徴

放送形式は1回につき2話構成のショートギャグ形式が基本で、1話約10~12分のテンポの良い展開で笑いを連発するスタイルだった。日常の些細な出来事や無意味な騒動をギャグに昇華する構成は、後の『天才バカボン』や『もーれつア太郎』にも受け継がれていく“赤塚ギャグの原型”を形成している。

また、シリーズ後半になるとスタジオ・ゼロの協力体制が強まり、演出や作画のクオリティが向上。特に「チビ太の金庫破り」は、前後編に分けて放送する30分1話構成の試みがなされ、当時としては珍しい“長編形式のギャグアニメ”という挑戦が行われた。これは局側の理解と赤塚側の提案が合致した結果であり、関西の自由な発想と制作現場の情熱が生んだ産物であった。

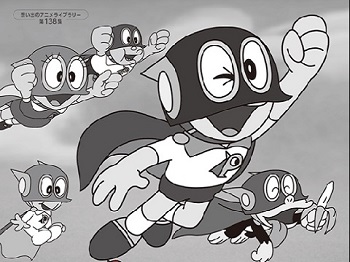

● 作画・演出スタイルの魅力

『おそ松くん』第1作の映像表現は、当時のアニメの中でも独特である。トレース技術を駆使した太い線と動きの誇張、そして静止画を巧みに使った“間”の取り方が特徴で、赤塚作品特有のテンポの良いギャグをアニメ的に再現する試みが随所に見られた。ときにキャラクターの顔が極端に変形したり、現実離れしたギャグが展開されるなど、アニメならではの表現が積極的に導入された。

さらに、当時のチルドレンズ・コーナーのスタッフが未経験者中心であったことも、結果的に“型破りな作画センス”を生み出す一因となった。彼らは既存のアニメの文法に縛られず、漫画的誇張とシーンの勢いをそのまま動きに変換していった。その荒削りさが逆に生き生きとした“生の笑い”を感じさせ、作品に独自の魅力を与えている。

● 原作者・赤塚不二夫の関与と影響

赤塚不二夫はアニメ化に際しても深く関わり、絵コンテ会議やアイデア出しの段階から積極的に意見を出していた。脚本不在という異例の体制を支えたのも、赤塚自身の現場主義的な姿勢であり、「現場で一番面白いと思うことをやる」という信条がスタッフ全体に共有されていた。

彼は作品を通して“常識に縛られない笑い”を追求し、子どもたちに単純なドタバタ以上のもの――社会の皮肉や人間の可笑しさ――を感じ取らせた。その精神は後年の赤塚作品群にも引き継がれ、日本のギャグアニメの礎を築いたといえる。

● 放送とその後のソフト化

全体で88話が制作・放送され、当時のNET系列では土曜日の夕方に放送されていた。視聴率は安定しており、子どもだけでなく家族層からの支持も多かった。特に放送後期には人気キャラのイヤミを中心としたエピソードが増え、グッズ化や新聞漫画への展開など、メディアミックスの先駆けともいえる広がりを見せている。

その後、1990年には毎日放送の開局40周年を記念してVHS版『レトロアニメ劇場 おそ松くん』が発売され、長らく幻とされていた映像が復刻された。2001年にはパイオニアLDCから全話DVD化、特典映像やブックレットを収録した完全版として再評価を得る。さらに、2016年には赤塚不二夫生誕80周年記念としてハピネットから『おそ松くん-オリジナル版-』DVD全6巻が発売され、昭和の名作として再び脚光を浴びた。

こうして『おそ松くん』は単なる過去のアニメではなく、日本の笑い文化を記録した映像遺産として受け継がれている。

● 『おそ松くん』が残した遺産

赤塚不二夫の創造した“無意味の美学”は、アニメ版『おそ松くん』を通して視聴者の意識に強烈な印象を残した。六つ子たちの区別のつかない存在は、同一性の中の個性を笑いに変える哲学であり、後の『おそ松さん』へとつながる精神的原型でもある。

また、在阪局発アニメという点では、関西制作の独自性と挑戦精神を象徴する作品でもあり、同時期の関東主導アニメとは異なる自由さと人間味が感じられる。赤塚が求めた“笑いの中にある優しさ”は、今も多くのアニメファンやクリエイターの心に息づいている。

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

● 六つ子たちの世界と日常の混沌

物語の舞台は、どこにでもありそうな昭和の下町。そこに暮らすのが、松野家の六つ子――おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。

彼らは生まれた日も顔立ちもまったく同じで、両親でさえしばしば見分けがつかないほどの瓜二つ。しかし、性格は微妙に異なっており、いたずら好きの長男・おそ松、気取ったカラ松、真面目ぶるチョロ松、皮肉屋の一松、天真爛漫な十四松、そして末っ子で要領の良いトド松――それぞれがバランスを崩すとすぐに騒動が起きる。

本作の面白さは、六つ子が誰かひとり悪ふざけを始めると、全員が連鎖的に悪ノリする構造にある。

ケンカもイタズラも常に全員参加。たとえば「かあさんの財布を探す」だけの話が、最終的に家全体をひっくり返すような大事件になるなど、子どもたちの無邪気な行動が巨大なスケールの騒ぎへと膨れ上がっていく。

この“笑いの連鎖反応”こそが『おそ松くん』の核であり、赤塚不二夫が得意としたドタバタの芸術だった。

● チビ太、イヤミ、そして下町の住人たち

六つ子の周囲には、彼らに負けないほど濃いキャラクターたちが登場する。

その筆頭が、頭におでんを三本さした小さなガキ大将・チビ太だ。小柄だが気が強く、しょっちゅう六つ子に喧嘩を吹っかけては、逆に返り討ちにあう。しかし彼にはどこか憎めない愛嬌があり、貧しくても明るく生きる姿が子どもたちの共感を呼んだ。

もう一人、強烈な存在感を放つのがイヤミである。

おフランス帰りを自称し、語尾に「ザンス」をつけるこの男は、常に上流階級ぶった態度で周囲を呆れさせる。しかし、実際には金も地位もない。

その“滑稽な勘違いぶり”がギャグの源泉となり、彼の決めポーズ「シェー!」は全国の子どもたちに真似され、社会現象にまでなった。

イヤミが六つ子を騙そうとして失敗する話や、彼自身が騒動に巻き込まれて痛い目を見る話など、勧善懲悪ではなく“全員がバカをやる”群像コメディの形で描かれるのが本作の特徴である。

また、トト子ちゃんというアイドル的存在も欠かせない。六つ子たちは彼女の前では急に格好をつけ、恋愛感情をむき出しにするが、いつも滑稽な結果に終わる。こうした“報われない少年の恋”の描き方には、赤塚の人間観がにじんでいる。

● エピソード形式の妙

『おそ松くん(第1作)』は基本的に一話完結・二本立ての構成で進行する。

それぞれのエピソードは10分前後で、まるでコントのようなテンポで笑いが畳みかけられる。

しかしその中には、戦後日本の家庭像や貧しさ、隣人との助け合いといった社会的モチーフもさりげなく混じっている。

単なるギャグでありながら、どこか“昭和の生活スケッチ”としてのリアリティを持っているのだ。

たとえば、六つ子が家計の足しにと内職を始めて家を壊す話、イヤミが海外帰りを誇示して町の人気を失う話、チビ太が泥棒を捕まえようとして逆に疑われる話など――どれもシンプルな構成だが、子ども社会の縮図として深い味わいがある。

このように本作は、ギャグと人間ドラマの絶妙なバランスを持つ作品でもあった。

● 作中に流れる“昭和の空気”

舞台となるのは明確に特定されていないが、描かれる町並みは当時の東京下町を思わせる。木造家屋、駄菓子屋、路地裏、銭湯――どこを切り取っても昭和の香りが漂う。

六つ子たちはランドセルを背負い、時には野球帽をかぶり、道端でメンコをする。こうした描写は、放送当時の子どもたちの日常そのものであり、視聴者はそこに自分たちの姿を重ねた。

この生活感のリアルさがギャグの説得力を支え、笑いながらも「自分の家にもいそうだ」と感じさせる。赤塚不二夫が目指したのは、奇抜なSFや冒険ではなく、“ごく普通の町にある非日常”だった。

そのため、どんな騒ぎが起きても最後には「めでたしめでたし」と家族が揃う安心感があり、家庭的な温もりが作品全体を包み込んでいる。

● アニメならではの笑いの演出

漫画版では一枚絵の勢いで描かれたギャグを、アニメでは動きと音で増幅させる試みがなされた。

たとえばイヤミの「シェー!」ポーズでは、体の線が極端に曲がり、背景が回転するなど誇張されたアニメーションが特徴的だ。

また、効果音も印象的で、足音や転倒音がリズムに合わせて繰り返されるなど、コント的テンポを生み出している。

音楽も軽快なジャズ調や行進曲風のBGMが多く、当時の子ども向け番組には珍しい“遊び心ある音設計”が光る。

さらに、アニメ独自の「止め絵+効果音」演出も頻繁に使われた。

キャラクターが固まった表情のまま時間が止まり、ナレーションやツッコミが入る――このスタイルは後のギャグアニメの定番となり、後年の『ド根性ガエル』や『天才バカボン』に受け継がれていくことになる。

● ストーリー展開に見る“社会風刺”

『おそ松くん』のギャグは、単なる子どもの笑い話ではなく、社会の皮肉や大人の滑稽さを子どもの目線で表現している。

イヤミの「おフランスざます」口調は、海外志向の強い戦後日本人を風刺しており、

チビ太の庶民的な生き方は、貧しくても逞しく笑う昭和の一般人を象徴している。

特に印象的なのは、六つ子たちが“働くこと”や“お金”に直面するエピソードだ。

たとえば、バイトをして一攫千金を狙うが結局失敗したり、偉そうな大人に振り回される話など、子ども向けでありながら社会構造を映し出す視点がある。

赤塚不二夫のギャグは、「バカバカしいけど妙にリアル」な世界を通じて、人間社会の可笑しさを映し出していたのである。

● 結末とその余韻

シリーズ最終回に明確な“完結”は描かれない。

それは赤塚ギャグの流儀でもあり、「終わらない日常」がこの作品のテーマだったからだ。

どれだけ騒動が起きても、翌週にはまた同じ六つ子たちが元気に走り回る。

その“循環する世界”こそが『おそ松くん』の本質であり、視聴者に「この騒がしい日常は永遠に続く」と感じさせる。

最終話では、六つ子たちが町中を巻き込む大騒動を起こし、イヤミやチビ太も一緒に逃げ回るというお馴染みの展開で幕を閉じる。

だがそのラストシーンに流れるのは、どこかノスタルジックな空気だ。

視聴者は笑いながらも、昭和という時代の温もりを感じ取り、画面の向こうの“もう一つの家族”を見送る気持ちになった。

● あらすじの意義と現代への影響

このように『おそ松くん(第1作)』のストーリーは、

六つ子たちのドタバタを通じて“人は皆、どこか似たようなバカをやって生きている”という普遍的なメッセージを伝えている。

現代アニメ『おそ松さん』に見られるメタ的ギャグや社会風刺も、すでにこの第1作にその萌芽があった。

昭和の笑いは単純であって単純ではない。

子どもたちの無邪気さの中に、大人の世界への風刺が潜み、笑いながら“生きる知恵”を感じさせる。

この物語構造こそ、『おそ松くん』が半世紀以上経った今も色あせない理由であり、

日本のギャグアニメの原点として多くのクリエイターに影響を与え続けている。

[anime-2]

■ 登場キャラクターについて

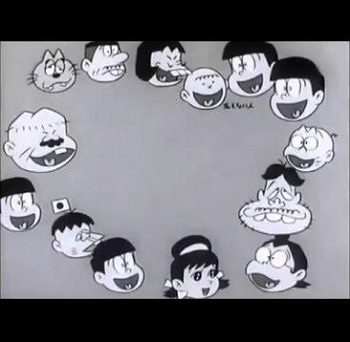

● 六つ子たち ― 同じ顔に宿る“個性のバリエーション”

『おそ松くん』の主役である松野家の六つ子は、見た目こそ瓜二つだが、

一人ひとりに異なる性格的クセが与えられており、そこに本作の笑いの構造が生まれる。

長男・おそ松は典型的なリーダー格でありながら、ずぼらでいい加減。

彼の“なんとかなる精神”が騒動の火種になることが多い。

カラ松は自信家で見栄っ張り、何かと気取って格好をつけようとする。

そのナルシシズムが周囲に冷ややかに見られる様子は、後の『おそ松さん』にも通じるキャラクター造形の原点である。

三男のチョロ松は、理屈っぽく兄弟の中では比較的冷静な存在だが、実際は“真面目ぶりたいだけ”という一面を持つ。

一松は皮肉屋で、他人に対して素っ気ない態度をとることが多いが、心根は優しく、意外と情に厚い。

十四松はスポーツ万能で体力バカ、常にテンションが高いムードメーカーである。

末っ子のトド松は要領がよく、甘え上手。兄たちをうまく利用してトラブルを回避する、したたかな立ち回りが特徴だ。

これら六人の性格の微妙な差は、声優陣の演技力によって見事に描き分けられた。

同じような声質でも、言葉のリズムや間合い、感情の起伏によって、それぞれが独立した人格を持つように感じられる。

視聴者の子どもたちは、自分と似たタイプの六つ子を“推し”として応援し、そこに感情移入をしていたのだ。

● チビ太 ― 貧乏でも逞しい庶民の象徴

頭に三本のおでんを刺した、ちょっと短気なチビ太は、六つ子たちと並ぶ本作の準主役的存在である。

常に裸足で駆け回り、貧乏でも明るく生きる彼の姿は、戦後の下町に生きる庶民の姿そのものだ。

小さな体で大人に立ち向かい、六つ子をライバル視して喧嘩を挑む姿は、

子どもたちにとって“自分の分身”のように感じられた。

チビ太は単なる乱暴者ではなく、友情や義理に厚いキャラクターとしても描かれる。

時には六つ子を助け、時には彼らと共に悪ノリし、時には正義感を見せる。

そうした人間臭い矛盾を併せ持つ存在であることが、彼の人気の秘密だった。

声を担当した田上和枝や水垣洋子は、その生意気さと愛嬌のバランスを絶妙に演じ分け、

視聴者の記憶に残る“昭和のガキ大将”像を確立した。

● イヤミ ― 社会風刺を体現する奇人紳士

“シェー!”のポーズで一世を風靡したイヤミは、言うまでもなく『おそ松くん』最大の名物キャラである。

おフランス帰りを自称し、どこかハイソぶった振る舞いをするが、実際にはただのうぬぼれ屋。

町の人々にも煙たがられる存在だが、その憎めなさが視聴者を惹きつけた。

イヤミの魅力は、自己矛盾を抱えた“滑稽な大人”の象徴である点にある。

彼は本来なら子ども向け作品に出てこないタイプの人物だ。

プライドが高く、嘘つきで、しかしどこか孤独。

自分を大きく見せようとする姿は、戦後の日本人が抱えていた“欧米コンプレックス”の戯画でもある。

小林恭治による特徴的な声色とテンポの良い台詞回しは、

赤塚ギャグのテンポと完璧に調和し、視覚と聴覚の両方から笑いを生んだ。

彼の決めゼリフ「シェー!」は、アニメ放送をきっかけに社会的流行語となり、

新聞、雑誌、CMなどあらゆるメディアで使われた。

もはやイヤミは架空のキャラクターではなく、“日本の笑いの象徴”そのものにまで昇華したのである。

● トト子 ― 六つ子たちの永遠の憧れ

トト子ちゃんは、六つ子たちがこぞって恋する近所の美少女。

明るくおしゃまな性格で、ちょっぴり自己中心的だが、根は優しい。

彼女が登場するエピソードは、少年たちの“初恋あるある”を描いたコメディとなっており、

トト子の存在が物語に柔らかい色気とユーモアを添えている。

彼女はまた、当時のアニメでは珍しい“小悪魔的ヒロイン”でもあった。

六つ子をからかって楽しんだり、時には利用したりするその姿は、

単なる清純派ヒロイン像とは一線を画している。

視聴者の間では、「トト子ちゃんみたいな子に振り回されたい」と語る少年も多く、

彼女の自由奔放さは時代を先取りした女性像でもあった。

演じた白石冬美と沢田和子の演技は、かわいらしさの中にしたたかさを滲ませ、

“アニメ的少女”の魅力を確立したといってよい。

● トト松夫妻 ― 温かくも頼りない家庭像

松野家の両親、とうさんとかあさんは、ドタバタの中で六つ子たちを支える象徴的な存在である。

かあさんは典型的な昭和の母。ちゃぶ台を囲みながら「こらっ!」と一喝し、

時に優しく、時に厳しく子どもたちを導く。

とうさんはというと、どこか抜けていて頼りない。だが、家族を思う気持ちは強く、

“家族の中心にいる父親”というより、“一緒にバカをやる仲間”として描かれることが多い。

この家族像は、当時の日本社会における“理想の家庭”を風刺しながらも肯定するもので、

笑いの裏に“温もり”を感じさせる重要な役割を果たしていた。

声優の麻生みつ子や八奈見乗児、小林恭治らの演技がその温かさを際立たせている。

● デカパンとダヨーン ― ギャグの潤滑油

デカパンとダヨーンは、物語にアクセントを与える脇役コンビだ。

デカパンはパンツ一丁で歩き回る巨漢の男で、その姿だけで笑いを誘う。

一方ダヨーンは間延びした口調と独特の表情が特徴で、無意識にツッコミを入れるような存在。

彼らはシナリオ上の軸にはならないが、作品の“リズム”を支える潤滑油のような役割を担っていた。

赤塚不二夫作品に共通する“どうでもいいけど面白い人たち”の系譜の最初期にあたるキャラであり、

その後の赤塚ギャグの文法を形づくる礎となった。

特にデカパンの「ホエ~!」という奇声や、ダヨーンの「ダヨ~ン」という口癖は、

視聴者の耳に焼き付き、学校での流行語にもなった。

● 脇役たちが生む“にぎやかな世界観”

『おそ松くん』では、町の警官、魚屋、先生などのモブキャラまでもが独特の個性を持っており、

どのエピソードにも小さな笑いが散りばめられている。

この“誰もが主役になれる世界”が、作品の厚みを生んでいる。

子どもたちは自分の周りの大人たちを重ねて笑い、大人たちは自分の若い頃を思い出して笑った。

このように、視聴者全世代に開かれたユーモアの構造こそ、『おそ松くん』第1作の最大の魅力のひとつである。

● 声優陣の多重演技が支えた“六つ子の世界”

当時の制作環境では、1人の声優が複数の役を演じることが珍しくなかった。

だが『おそ松くん』ではその難易度が格段に高く、

一人が二役三役を演じながらも、それぞれにキャラクター性を持たせる技量が求められた。

加藤みどり、山本圭子、北浜晴子といった女性声優陣が少年役を演じ分け、

男性声優陣がコミカルな大人役を支える構成は、

“声の芝居によるキャラの多層化”を初めて実現した例として評価されている。

今日のアニメにおける“多人数掛け持ち演技”のスタンダードは、

ここから確立されたといっても過言ではないだろう。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

● 主題歌が生み出した“昭和ギャグアニメの音の原風景”

1960年代半ば、まだアニメにおける“主題歌の力”が確立していなかった時代に、

『おそ松くん』のオープニングテーマ「おそ松くんのうた」は、作品そのものの印象を決定づけた。

軽快なメロディと明朗なコーラス、そしてギャグ的な台詞まわしが融合し、

まさに“笑いながら歌う”という新しい形式を提示した。

作詞を担当したのは原作者・赤塚不二夫自身。

彼は歌詞の中に、六つ子たちの個性と無秩序な日常をそのまま盛り込み、

視聴者に“このアニメはとにかく楽しくてバカバカしい”というメッセージを直接伝えた。

作曲の渡辺浦人はクラシック音楽出身でありながら、

ポップスの明るさを取り入れ、子どもたちが口ずさみやすいリズム構成に仕上げている。

これにより、『おそ松くん』の音楽は単なるBGMではなく、物語世界を語るもう一人の語り手として機能した。

● 「おそ松くんのうた」の構成と演出

第1話から第50話まで使用されたこの主題歌は、放送回によって若干の映像演出の差がある。

冒頭の「おそ松くん、おそ松くん~」というコーラス部分は、

六つ子たちが走り回りながら視聴者に向かって手を振るように描かれており、

画面全体が明るいエネルギーで包まれている。

この映像には、アニメ制作スタッフの“アニメは動かしてナンボ”という気概が込められていた。

当時はまだカメラワークやレイアウト技法が発展途上だったが、

『おそ松くん』ではキャラクターの動きを多く取り入れ、アニメーションの“勢い”そのものを音に合わせて演出している。

主題歌にはセリフパートも挿入されており、イヤミやチビ太が短く登場してボケを挟む構成もある。

この「音と声のコントラスト」が子どもたちの記憶に強く残り、

テレビの前で一緒に台詞を真似する視聴者が多かったという。

● 歌唱担当者たちとその魅力

「おそ松くんのうた」を歌ったのは、六つ子役の加藤みどり、山本圭子、北浜晴子、東美江、

そしてイヤミ役の小林恭治、チビ太役の田上和枝という豪華キャスト陣。

それぞれがキャラクターの声で歌うため、まるでアニメの続きのように物語が展開していく。

この“キャラクターがそのまま歌う”形式は、当時としては非常に珍しく、

後のアニメソング文化――いわゆるキャラソン(キャラクターソング)の原型とされている。

六つ子たちのハーモニーは決して完璧ではないが、

そこに生まれる“ずれ”や“勢い”がむしろ魅力であり、

視聴者にとっては“アニメの中の彼らが本当に歌っている”ようなリアリティを感じさせた。

また、母・松代(麻生みつ子)のセリフが間に挿入されるのも印象的で、

家庭のあたたかさと笑いのリズムを両立させていた。

● 「おそ松くんのうた2」への移行と変化

第51話から最終回までは、主題歌が「おそ松くんのうた2」に変更された。

この楽曲は作曲を三保敬太郎、歌唱を藤田まことが担当し、

前期とは打って変わって“大人のユーモア”を漂わせるアレンジとなっている。

藤田まことの深みのある声とリズミカルなテンポは、

ギャグのテンポを損なうことなく、作品の成熟を感じさせた。

これは、シリーズ後半における作画・演出の安定化に呼応するような音楽的進化でもあった。

また、エンディングではこの曲のインストゥルメンタルが流れ、

視聴者に“次回もお楽しみに”という心地よい余韻を残した。

赤塚不二夫の作品において音楽は常に重要な要素であり、

この曲が持つユーモラスなリズムは、後の『天才バカボン』や『もーれつア太郎』にも受け継がれていく。

つまり、「おそ松くんのうた2」は赤塚アニメの音楽的DNAを確立した楽曲といえる。

● 主題歌に映し出されたキャラクターたちの“生活音”

主題歌や挿入歌には、単なる娯楽を超えて“キャラクターの日常を音で描く”役割がある。

六つ子が家の中を走り回る音、チビ太の笑い声、イヤミの甲高い叫び――

これらの効果音がテンポに合わせて配置され、まるでラジオドラマのような立体的空間を作り出していた。

視聴者は歌を聴くだけで、キャラクターたちの姿を思い浮かべることができたのである。

このような音楽演出は、今日の“アニメ音響デザイン”の原点のひとつでもある。

音を通してキャラの個性を感じさせる構成は、

後の世代のアニメ(『ドラえもん』『クレヨンしんちゃん』など)にも影響を与えたといわれている。

● 音楽と社会現象:「シェー!」ブームと主題歌の拡散

主題歌の放送と同時期に、「シェー!」ポーズが全国的に流行。

子どもたちは口ずさみながらポーズを真似し、学校や商店街で即席の“おそ松ショー”を開いたほどである。

主題歌は単なる番組のテーマを超え、社会現象を牽引するリズムとなっていた。

さらに、当時のレコード会社はこの人気を受けてEP盤を発売。

主題歌とエンディングテーマを収録したレコードは子どもたちの宝物となり、

家の蓄音機やラジカセから“おそ松くんのうた”が流れる家庭も少なくなかった。

昭和の家族がテレビの前で一緒に歌う――そんな風景が、この曲を通して生まれていたのだ。

● 楽曲が描く“昭和の明るさと哀愁”

『おそ松くん』の音楽は、一見すると単純なコミカルソングだが、

よく聴くと旋律にはどこか懐かしさが漂っている。

この“陽気さの中の哀愁”が、昭和ギャグアニメ特有の魅力だ。

当時の日本は高度経済成長のまっただ中で、

笑いながらも多くの家庭が貧しさや忙しさを抱えていた。

そんな中、「おそ松くんのうた」は、誰もが笑顔で口ずさめる庶民の応援歌として機能していた。

軽快なリズムの裏にある“生きる力”が、人々の心をつかんだのである。

● 現代に続く評価とリメイク作品への影響

2000年代に入ると、懐かしアニメブームの中で『おそ松くん』の主題歌が再評価された。

リマスター版DVDやCD復刻盤が発売され、音質の向上とともにその独特なサウンドが再発見される。

特に2016年の『おそ松さん』の放送開始後は、

当時の主題歌をモチーフにしたリミックスやオマージュ作品も登場し、

“昭和のリズムを令和に再生する”という形で多くのファンの心に蘇った。

現代の若いリスナーたちが、ストリーミングサービスで「おそ松くんのうた」を聴いて

「昔の曲なのに楽しい」と感じるのは、この曲が時代を超える普遍的な笑いのリズムを持っているからだ。

● 音楽が伝えた『おそ松くん』の精神

最終的に『おそ松くん』の主題歌群が伝えているのは、

“みんな違って、みんなバカでいい”という赤塚不二夫のユーモア哲学である。

六つ子がずれて歌っても、イヤミが音を外しても、それが楽しい。

完璧でないことこそ笑いであり、愛である――。

音楽はそれを最も直接的に体現した要素だった。

主題歌を聴けば、映像を見なくても“おそ松くんの世界”が脳裏に蘇る。

それは、作品が音楽と一体化した証であり、昭和アニメ文化の粋である。

[anime-4]

■ 声優について

● 声優文化が形成されつつあった黎明期

『おそ松くん(第1作)』が放送された1966年当時、

まだ「声優」という職業が一般に広く知られていたわけではない。

テレビアニメの声の仕事は、舞台俳優やラジオドラマの俳優が兼任で行うことが多く、

アニメ専門の声優という概念は確立途上にあった。

その中で本作は、キャラクターごとの演技を明確に区別する構成をとった点で画期的だった。

六つ子という“同じ顔のキャラを複数の声で演じ分ける”という試みは、

演技の繊細さと声のバリエーションが要求される難易度の高い挑戦だった。

当時のアフレコ現場では「この声は一松用、こちらは十四松用」といったメモを机に貼り、

声優たちが瞬時に切り替えるためにリハーサルを重ねたという。

こうした実験的な試みを支えたのが、当時若手だった女性声優陣――

加藤みどり、山本圭子、北浜晴子、東美江らである。

● 六つ子を演じた女性声優たちの挑戦

六つ子を演じ分けた加藤みどり(おそ松・ハタ坊ほか)は、

のちに『サザエさん』のフネや『サザエさん』本人を演じることで知られるが、

当時は新進気鋭の声優として注目されていた。

彼女の声は少年特有の“高すぎず、どこかやんちゃな響き”を持ち、

長男としての包容力とずる賢さを見事に両立させている。

山本圭子はカラ松やチョロ松を担当し、クールさとテンポの良いツッコミを演じ分けた。

その柔らかな声質は、一歩間違えば区別が難しい六つ子たちに性格的輪郭を与える鍵となった。

北浜晴子は一松・トド松といった、静的で皮肉屋なキャラを得意とし、

声のトーンを少し下げることで冷静さや照れ屋なニュアンスを生み出した。

そして東美江が演じる十四松のハイテンションな明るさが、

全体のバランスを軽快に保っていた。

この四名の演技があって初めて、六つ子は“同じ顔なのに違う人間”として成立している。

彼女たちの演技力は、今日の声優業界でいう“多役演じ分け”の原点といってもよい。

● 男性声優陣の存在感 ― コメディの軸を支える声

イヤミ役の小林恭治は、当時から数々の吹き替えやラジオドラマで知られる名優であった。

彼が作り出したイヤミの甲高い声と独特のイントネーションは、

まさに一度聞いたら忘れられない個性を持っていた。

赤塚不二夫本人が「この声でイヤミをやってほしい」と直々に指名したという逸話も残る。

小林の演技には、単なるギャグキャラの枠を超えた人間味があり、

滑稽さの裏に“憎めない哀しさ”が漂う。

この演技の深みが、イヤミを単なるコメディリリーフではなく

作品の“第二の主役”に押し上げた。

父親・松造を演じた八奈見乗児もまた、アニメ黎明期の名バイプレイヤーとして有名だ。

彼の温かみのある声が、ドタバタの中に一瞬の家庭的安らぎを与えた。

この“人間の声で笑いを作る”というアプローチは、のちのギャグアニメに多大な影響を与える。

● チビ太と女性声優の演技的幅

チビ太役の田上和枝(水垣洋子・沢田和子らも後期を担当)は、

典型的な“少年役における女性声優の躍進”を象徴している。

女性が少年の声を演じるのは、当時まだ主流ではなかったが、

彼女のしゃがれた声と早口の台詞回しは、貧乏で気の強いチビ太の生き様をリアルに伝えた。

また、代役を重ねる中でも声質の連続性を維持し、

キャラクターの個性を崩さないように努めた点は注目に値する。

シリーズを通して声優が交代しても“チビ太らしさ”が損なわれなかったのは、

演出家と声優の間に緊密なコミュニケーションがあったからこそだ。

● トト子を演じた白石冬美と沢田和子

トト子ちゃんというキャラクターは、

当時のアニメにおける“ヒロイン像”を大きく変えた存在だった。

清純でおしとやかなだけではなく、時に怒り、時に笑い、

自分の意見をはっきり言う“現代的女性”として描かれている。

白石冬美は、そのトト子を瑞々しい声で演じ、

少女らしい可憐さの中に芯の強さを与えた。

中盤からは沢田和子が交代で演じたが、

彼女は少し明るくコミカルなトーンで、新たな魅力を加えている。

この“二人の声による二面性”が、トト子というキャラを一層立体的にしていた。

● デカパン、ダヨーン ― 声が創るギャグのテンポ

デカパン役の神山卓三と、後に担当した和久井節緒、

ダヨーン役の大竹宏らは、“声そのものが笑い”になるタイプの声優たちだった。

彼らのセリフは特別なギャグを言わずとも面白く、

発声のタイミングや抑揚が、まるでリズム楽器のように機能している。

とりわけ大竹宏のダヨーンは、

語尾を引き延ばしながら言葉を丸めるような独特の発声で、

視聴者の記憶に強烈な印象を残した。

このような“声で笑わせる”手法は、後のギャグアニメやコント番組にも影響を与え、

声優という職業が“演技者”であることを世に知らしめた。

● アフレコ現場の雰囲気と即興演技

当時のアフレコは現在のような個別録音ではなく、

全員が同じスタジオでマイクを囲む“同録方式”だった。

そのため、演技の呼吸や掛け合いが非常に重要で、

台本を超えたアドリブが多く生まれた。

イヤミの台詞「シェー!」も、当初は予定されていなかった即興から生まれたとされる。

また、六つ子の同時発言シーンでは、

声優たちがタイミングを合わせて叫ぶ練習を何度も行い、

“混乱の中のリズム”を作り出していた。

この臨場感が、視聴者に“画面の中で本当に騒いでいる”ようなリアリティを与えている。

● 声優たちのチームワークとプロ意識

アニメ黎明期の現場では、制作スケジュールが非常に厳しく、

1週間で1話を仕上げることも珍しくなかった。

それでも声優陣は決して妥協せず、

「声だけでキャラを生きさせる」ことを使命としていた。

彼らは現場で互いに冗談を言い合いながらも、

録音が始まると空気が一変し、

その集中力と緊張感は舞台俳優さながらだったといわれる。

赤塚不二夫も時折アフレコを見学し、

「みんなバカでいいね」と笑いながらも、

声のテンポを重視して演出に助言を与えていたという。

● 声優陣が残した遺産

『おそ松くん』第1作で確立された“声の演技によるキャラの多様性”は、

後のアニメ業界において重要な転換点となった。

同じキャラクターが別の声で再演されることへの抵抗を減らし、

“役よりも作品を生かす声”という考え方を浸透させた。

また、この作品をきっかけに台詞まわしやテンポを意識した演技法が広まり、

ギャグアニメにおける“声優のリズム感”という概念が生まれた。

現代に至るまで、『おそ松くん』に出演した声優たちは、

その経験を通じてアニメ表現の新しい可能性を切り開いたパイオニアである。

六つ子の無邪気な笑い声も、イヤミの奇声も、チビ太の怒鳴り声も、

そのすべてが“昭和の音”として今も記憶に残り続けている。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

● 放送当時の子どもたちにとっての“日常の友達”

1966年当時、『おそ松くん』は単なるテレビ番組ではなく、

毎週土曜日の夕方に“友達のように家に来る存在”だった。

子どもたちは六つ子やチビ太、イヤミたちのドタバタを見て、

笑いながらも自分たちの生活を重ね合わせた。

当時はまだ家庭に娯楽が少なく、

漫画とテレビアニメが子ども文化の中心にあった時代。

だからこそ『おそ松くん』のような“家庭の中の騒動”を描いた作品は、

身近で共感できる題材として絶大な人気を得た。

小学校の教室では「シェー!」が合言葉になり、

休み時間には友達同士でイヤミのポーズを競い合う光景があちこちで見られた。

ある当時の視聴者は「学校でも家でも“おそ松くんごっこ”が流行していた」と語る。

彼らにとってアニメは、現実と地続きの遊びの一部だったのだ。

● 親世代が感じた“新しい笑いの形”

子どもたちの人気に支えられる一方で、

親たちの間でも『おそ松くん』は異彩を放つ存在だった。

当時の家庭向け番組の多くが教育的メッセージを重視する中、

本作は“勧善懲悪ではなく全員がバカをやる”という構造をとっていたため、

最初は戸惑う大人も多かったという。

しかし、次第にその“自由さ”が受け入れられ、

「うちの子どもがこんなに笑う番組は初めて」と好意的な意見が増えた。

父親たちの中には、イヤミのポーズを一緒に真似する人もいたほどである。

作品の笑いが世代を超えて共有されたことは、

日本のテレビアニメ史上でも稀な現象だった。

新聞のテレビ欄でも「家族で笑えるアニメ」として紹介され、

当時の雑誌『アニメファン』や『週刊少年サンデー』には

視聴者投稿コーナーで“おそ松くん絵コンテ模写”が掲載されるなど、

子どもたちの創作意欲を刺激する存在にもなっていた。

● 「シェー!」ブームがもたらした社会現象

イヤミの決めポーズ「シェー!」が全国で流行したことは有名だが、

このブームは単なる子どもの遊びにとどまらなかった。

テレビCM、歌番組、プロ野球の選手ポーズ、新聞コラム、芸能ニュース――

あらゆるメディアが「シェー!」を話題にし、

1966年を代表する流行語として定着した。

特に印象的なのは、当時の読売ジャイアンツの選手がホームラン後に“シェー!”ポーズを披露したエピソード。

これにより、野球少年たちは「プロ選手もやっている!」とさらに熱狂した。

社会的には“高度経済成長の明るい象徴”として受け取られ、

大人たちも“日本が元気だった時代”を象徴する文化記号として記憶している。

この流行の中心にあったのは、アニメの放送時間に合わせて家族が揃う習慣。

つまり『おそ松くん』は、家族全員が一緒に笑うテレビ体験を作り出した最初期の作品のひとつだった。

● 子ども視聴者の記憶 ― “無秩序の心地よさ”

当時の子どもたちは、『おそ松くん』を「ちょっと悪くて楽しい世界」として受け取っていた。

六つ子が親を困らせ、学校をサボり、イヤミをからかう――

大人から見れば悪いことでも、子どもから見れば自由で痛快な冒険だった。

「おそ松たちは、僕らが言えないことを代わりにやってくれる存在だった」と語るファンも多い。

つまりこの作品は、子どもの反抗心を肯定する“安全な遊び場”として機能していた。

そのため、単なるギャグアニメを超えて“心の解放装置”のような役割を果たしていたのである。

● 地域と世代を超えた人気

放送が関西局主導であったこともあり、

関西圏では特に親近感を持たれていた。

関西弁的なノリやテンポの良い会話、ツッコミの感覚が視聴者に響き、

「東京のアニメより自分たちに近い」と感じる人が多かったという。

また、在阪局制作の全国ネットアニメとしては初期の成功例でもあり、

“関西発の笑い”が全国に広がる象徴的な出来事だった。

後年の『天才バカボン』や『ど根性ガエル』に見られる

“リズミカルな会話の笑い”の源流も、ここにある。

● 再放送とビデオ時代の再発見

1970年代後半から80年代にかけて、『おそ松くん』は再放送で新たなファンを獲得した。

白黒作品でありながら、ギャグのテンポが古びずに通用したことが再評価の理由である。

特にVHS『レトロアニメ劇場 おそ松くん』が発売された1990年前後には、

当時子どもだった世代が“懐かしさ”とともに再び作品を楽しんだ。

「画面は古いのに、笑いのタイミングは今見ても新しい」

「イヤミのセリフが今の政治風刺みたいで面白い」

といった感想も多く、ギャグの普遍性が改めて注目された。

再放送によって、親子二世代が同じ作品を共有するという現象も生まれ、

“昭和のアニメが家庭の記憶をつなぐ”文化的役割を担った。

● 赤塚不二夫への敬意とファンの声

視聴者の感想の中には、原作者・赤塚不二夫に対する感謝の言葉が多く見られる。

「子どもの頃、赤塚先生の笑いでどれだけ救われたかわからない」

「おそ松くんを見て、何でも笑っていいんだと思えた」

――このような声が、再放送やDVD発売時のアンケートでも寄せられている。

赤塚の掲げた“これでいいのだ”精神は、

作品の根底に流れるユーモアと温かさとして今もファンに生きている。

彼の描いた笑いは、バカバカしいけれどどこか人を励ます力を持っていた。

そのことを視聴者自身が実感として覚えているのだ。

● 平成以降の再評価 ― “ギャグの古典”としての存在

1988年にカラー版の新作『おそ松くん(第2作)』が放送された際、

多くの大人たちが「あの頃のアニメが帰ってきた」と喜びを表した。

旧作を見て育った世代が親となり、

自分の子どもたちに“元祖おそ松”を紹介する流れが生まれたのである。

こうした世代循環によって、第1作は“ギャグアニメの古典”という位置づけを得た。

平成以降のアニメファンは、『おそ松くん』を日本のコメディ文化の原型として尊敬を込めて語るようになった。

特にイヤミやチビ太といったキャラの台詞回し、リズム、間合いは、

現代の声優やお笑い芸人にも研究対象として扱われている。

● 令和のファンたちの感想 ― 過去の笑いに宿る温もり

近年では、配信サービスやDVDを通じて若い世代も第1作を鑑賞している。

SNS上では「白黒なのに表情が生きている」「昔のアニメの方がテンポがいい」といった声も多く、

昭和作品への興味と尊敬が高まっている。

令和世代の視聴者が特に感動するのは、作品の“やさしさ”だ。

どんなにドタバタしても誰も本気で傷つかず、

最後には必ず笑って終わる――この穏やかな構成に、

現代のストレス社会にない癒しを感じるという感想が多い。

“昔のアニメは心が丸かった”という言葉が、まさに本作を象徴している。

● 総評 ― 半世紀を超えて愛され続ける理由

『おそ松くん』が半世紀以上にわたって支持される理由は、

ただ懐かしいからではなく、“笑いに人間味がある”からだ。

視聴者は六つ子たちの愚かさの中に自分を見出し、

イヤミの失敗に自分の弱さを重ね、

そして笑いながら人生を肯定する。

放送当時の子どもたちが笑い、

その子どもたちが大人になって再び笑い、

今ではその孫世代がまた笑っている。

『おそ松くん』は、まさに三世代で共有される“日本の笑いの遺伝子”なのである。

[anime-6]

■ 好きな場面

● “六つ子大暴走”――日常が一瞬で混乱に変わる快感

多くのファンが口をそろえて挙げるのが、

「六つ子が集まって暴れ出すシーン」の爽快感である。

例えば、ほんの些細なきっかけ――誰かの落としたお菓子、

トト子ちゃんの何気ない一言、あるいはイヤミの自慢話――から、

六つ子全員が次々と反応し、町を巻き込む大騒動へと発展する。

この構成は、『おそ松くん』のギャグ演出の真髄とも言える。

一人のバカが火をつけ、残りの五人が一斉に油を注ぐ。

そして最後には、誰も悪人ではないのに“とんでもない結果”が待っている。

視聴者にとってこの瞬間は、笑いが一気に爆発する“快楽の導火線”だった。

特に印象的なのは、六つ子がイヤミの部屋に忍び込んで

“フランスごっこ”を繰り広げるエピソード。

「ボンジュール!」と叫びながら家具をひっくり返し、

最後に全員がイヤミに追い出されるオチは、

まさに昭和ギャグアニメの象徴的瞬間といえる。

● 「チビ太の金庫破り」――構成美が光る長編ギャグ

ファンの間で特に名作として語られるのが「チビ太の金庫破り」。

この話は二部構成で、当時としては異例の“前後編ストーリー”として制作された。

貧乏なチビ太が「金持ちになってトト子ちゃんに振り向いてもらう」と奮起し、

町の古びた金庫を見つけて“開けてやる!”と息巻く――

だがもちろん、結果はお約束の大失敗。

六つ子も巻き込まれ、金庫の中からはお宝ではなく、

古い靴下とイヤミの手紙が出てくるというオチだ。

このエピソードが名高い理由は、単なるギャグにとどまらず、

貧しさと夢のコントラストが描かれている点にある。

誰も悪人ではないが、全員がどこか滑稽で、

それでも一生懸命に生きている。

観る者は笑いながらも、胸の奥に小さな哀愁を感じ取る。

この“笑いと切なさの同居”こそ、赤塚不二夫作品の真骨頂である。

● 「イヤミがシェーを忘れた日」――ギャグの哲学が見える回

もうひとつの印象的なエピソードが、

イヤミが自分の代名詞である「シェー!」を封印してしまう話。

ある日、町の人々から“シェーをやりすぎてウザい”と笑われ、

ショックを受けたイヤミは「もう二度とシェーはしないザンス」と宣言する。

しかし、ギャグを失ったイヤミは何をしても空回りし、

最後にはチビ太や六つ子に説得されて、

思わず再び「シェーーーーーッ!!」と叫ぶ――。

この瞬間、背景に花火が上がり、視聴者の心にも火が灯る。

この回が人気を博したのは、

単なるギャグ以上に“人は自分らしさを取り戻すときに最も輝く”というメッセージが込められていたからだ。

赤塚不二夫の「バカであることを誇りに思え」という哲学が、

最も美しく表現された一話といえる。

● 「トト子ちゃんの誕生日」――少年の恋の甘酸っぱさ

トト子ちゃんの誕生日を祝うために、六つ子たちが手作りプレゼントを用意する回も、

多くのファンの“心の名場面”に挙げられる。

それぞれがアイデアを出すものの、結果は毎度の大失敗。

おそ松は手紙で愛を告白しようとし、

カラ松は高級風ネックレスを作って割ってしまい、

チョロ松は真面目に詩を書いたが恥ずかしくて渡せず、

最終的には全員でケーキを顔にぶつけあう結末に。

トト子ちゃんは呆れながらも笑顔で「ありがとう」と言い、

画面いっぱいに花が咲く――。

このラストカットの温かさは、

“ギャグの中に優しさがある”という『おそ松くん』らしさを象徴している。

視聴者の多くがこのシーンを「一番ほっこりするエピソード」として挙げている。

● 「デカパン博士の大発明」――ナンセンスギャグの極地

デカパンが奇妙な薬を作る回も人気が高い。

「飲むと笑いが止まらなくなる薬」「体が風船のように膨らむ薬」など、

彼の発明が毎回トラブルの種になる。

六つ子たちがそれを面白がって試し、

町中がとんでもない騒ぎになる展開は、

純粋なナンセンスの快楽を極めた一篇といえる。

特に有名なのが、全員が薬の副作用で“顔だけ巨大化”してしまう回。

町の人々が次々と逃げ惑い、イヤミだけが「おフランスではこれが流行ザンス!」と

自信満々にポーズを決める――その構図は、今見ても圧倒的なインパクトを持つ。

この“混沌の中の美”は、赤塚ギャグの芸術性を象徴している。

● 「おそ松一家の引っ越し騒動」――家族の絆と笑いの融合

松野家が引っ越しをすることになるエピソードも感動的だ。

荷物をまとめるだけの話が、いつの間にか町中を巻き込んだ祭りに発展。

最後には“もうこの町が好きだから引っ越さない”という結末を迎える。

笑いと涙が交錯するこの回は、

『おそ松くん』が単なるギャグアニメではなく、

家族愛と人情の物語であることを証明している。

子どもたちは笑いながら、家族の温かさを自然と学んでいた。

● 結末の余韻 ― 終わらない日常の幸福

最終話のラストシーンでは、六つ子たちが町を駆け抜け、

イヤミ、チビ太、トト子らが追いかけるという、いつも通りの大団円。

物語としての“終わり”ではなく、次の日常が始まる予感で締めくくられている。

このエンディングの形式は、

後年の『ドラえもん』や『クレヨンしんちゃん』にも通じる“永続する世界”の発想であり、

『おそ松くん』が後世のアニメ構成に与えた影響の大きさを感じさせる。

視聴者は放送終了後も、

「きっと六つ子たちは今日もどこかで騒いでいる」と感じ、

その想像の余韻こそが“好きな場面”として心に残り続けた。

● 視聴者が語る“心に残る一瞬”

近年、SNSやファンサイトで行われたアンケートでは、

「チビ太が泣きながらおでんを食べるシーン」

「イヤミが月を見上げて“シェー…”と呟く瞬間」

「六つ子が全員で“ごめんなさい”と頭を下げる場面」

などが、世代を超えて“忘れられない一瞬”として挙げられている。

どの場面にも共通しているのは、笑いの中にある人間味だ。

『おそ松くん』はどんなにドタバタしても、

最後には誰かを許し、また笑い合う。

その優しさが、半世紀経っても人々の心に残っている理由である。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

● 六つ子たちの魅力 ― 同じ顔なのに、違う個性

『おそ松くん』最大の特徴は、やはり見た目が全く同じ六つ子が織りなす騒動である。

一見すると誰が誰なのか区別がつかないほどだが、話が進むにつれて一人ひとりの性格が少しずつ際立ってくる。

この“似て非なる個性”こそが、ファンが六つ子を愛してやまない理由のひとつだ。

おそ松はリーダー格で、ちゃっかりしていながらどこか憎めない。

チョロ松は真面目で突っ込み役、

カラ松は見栄っ張りなナルシスト、

一松は皮肉屋で孤高を気取り、

十四松は元気いっぱいのムードメーカー、

そして末っ子トド松は甘え上手で計算高い。

彼らのバランスが絶妙で、誰か一人が欠けても“おそ松家”は成り立たない。

ファンの間では「どの松が一番好きか」というテーマが長年議論され続けており、

初期放送当時から子どもたちが“推し松”を持っていたという証言も多い。

こうした“キャラの個性を推す文化”の原型は、実は『おそ松くん』にあったとも言える。

● 長男・おそ松 ― リーダーでもあり、いい加減でもある

おそ松は、六つ子の中心的存在。

どこか兄貴分的でまとめ役なのだが、実際は調子者で面倒くさがり屋。

しかし、ここぞという時には弟たちを守る勇気を見せるため、

“頼れる兄貴”として子どもたちの憧れになっていた。

特に人気が高かったのは、彼の無邪気な笑顔と前向きさだ。

失敗してもケロッと立ち上がり、「まぁいいや!」と笑って済ませる姿に、

子どもたちは“失敗しても大丈夫”という安心感を覚えた。

おそ松は、赤塚不二夫の“これでいいのだ”精神を最も体現したキャラクターと言える。

● カラ松 ― 見栄っ張りなロマンチスト

カラ松は常にキザで、口調もどこか気取っている。

鏡の前でポーズを決め、トト子ちゃんに言い寄る姿は笑いを誘うが、

ファンの中には「努力家で素直な一面がある」と見る人も多い。

彼はしばしばギャグの矢面に立たされるが、

その裏には“自分を良く見せたい”という純粋な願望があり、

そこに人間らしい可愛げがある。

子ども視聴者にとって、カラ松は「カッコつけてもいいんだ」と教えてくれる存在だった。

見栄っ張りでも、自分を信じる強さを持つ――

そんなポジティブな解釈が、今でもファンの支持を集めている。

● チョロ松 ― 真面目で現実的な兄弟代表

チョロ松は、六つ子の中でもっとも常識的で、ツッコミ役として作品を支える。

彼がいるからこそ、他の五人がどんなに暴走してもストーリーが崩壊しない。

いわば、混沌の中のバランス担当である。

視聴者の間では「一番共感できるキャラ」として人気が高く、

“まともなのに一番損をする男”として愛されている。

赤塚不二夫の作品にはよく“まともすぎて報われない人”が登場するが、

チョロ松はまさにその系譜を継いでいる。

● 一松 ― 影のある皮肉屋の魅力

一松は冷めた態度をとりがちで、常に一歩引いた位置から物事を見ている。

一見無愛想だが、実は一番家族思いという設定がファンの心を掴んだ。

「本当は優しいくせに照れ屋」というギャップが人気の理由だ。

また、彼のぼそっとした一言がギャグを締める“毒のスパイス”として機能しており、

作品全体のテンポを整えている。

昭和当時の子どもたちはまだ“クールキャラ”という概念を持っていなかったが、

一松はその元祖的存在として、後世の“ツンデレキャラ”の原型になったとも評される。

● 十四松 ― 笑いのエネルギーを象徴する存在

六つ子の中でもっともエネルギッシュなのが十四松。

彼の笑い声や奇抜な行動は、いつも物語に勢いを与える。

何をしても明るく、落ち込んでもすぐ立ち直るその姿勢は、

“生きる元気そのもの”として多くの視聴者に勇気を与えた。

放送当時の小学生たちは、十四松のハイテンションを真似して遊んでいたといい、

教室中に「ワハハハ!」という笑い声が響いたというエピソードも残る。

十四松は、『おそ松くん』が生み出した“笑いの太陽”だった。

● トド松 ― 甘え上手で計算高い末っ子

トド松は可愛らしく、愛嬌たっぷりの末っ子キャラ。

兄たちを上手く利用しながらも、どこか憎めない存在である。

彼の言動は“あざとさ”の塊だが、それが作品全体に柔らかさを与えている。

特に女性ファンの間では「最も親しみやすいキャラ」として人気が高く、

その小悪魔的な性格は後のアニメキャラ像にも影響を与えた。

『おそ松くん』の中で唯一、“現代的可愛さ”を持ったキャラと言っても過言ではない。

● イヤミ ― 永遠の「バカの哲学者」

『おそ松くん』において最も象徴的な存在がイヤミである。

自称“おフランス帰り”の伊達男だが、実際は貧乏で見栄っ張り。

それでも決して卑屈にならず、自分を貫く姿勢が人々の心を掴んだ。

「シェー!」のポーズは単なるギャグではなく、

彼の生き方そのものを象徴している。

恥を恐れず、自分を笑いに変える。

そんな彼の姿は、赤塚不二夫自身の人生観とも重なり、

“笑いで生き抜く人間の美学”を体現している。

ファンの間では「人生が辛くなった時はイヤミを思い出す」と語られるほど、

彼は“元気の象徴”となっている。

● チビ太 ― 人情味あふれる庶民の代表

おでん屋のチビ太は、貧乏だが負けず嫌いで、誰よりも人情に厚い。

彼のセリフ「てやんでぇ!」には、庶民の誇りとたくましさが詰まっている。

子どもたちは彼の小さな体に大きな勇気を見て、

“大人になったらチビ太みたいに強くなりたい”と憧れたという。

また、トト子ちゃんへの恋心を描いた回では、

不器用な優しさがにじみ出ており、

視聴者の中には「チビ太こそ真の主人公」と評する人もいる。

笑いの裏に隠された人間味が、彼を長く愛される理由だ。

● トト子ちゃん ― “昭和の理想の女の子”から自立の象徴へ

トト子ちゃんは、六つ子たちのマドンナ的存在。

可愛らしさと強さを併せ持ち、男性キャラたちを振り回す姿が痛快だった。

彼女は単なる“憧れの的”ではなく、自分の意志で動く女性として描かれており、

当時としては新しい女性像だった。

ファンの間では「トト子ちゃんの言葉が一番正論」と評されることも多く、

赤塚作品における“女性が笑いを導く存在”の原点となった。

● デカパンとダヨーン ― バカの極み、笑いの守護神

デカパン博士とダヨーンは、もはや理屈を超えた存在。

意味不明な言葉と奇妙な動きで笑いを生み出す“純粋ギャグの塊”である。

彼らの行動には筋書きがなく、ただ生きて笑っているだけ。

だがその自由さこそが、『おそ松くん』の世界を支えている。

彼らはまさに「笑いそのものの化身」であり、

見る者に“理屈抜きで笑う喜び”を思い出させてくれる存在だ。

● ファンが選ぶ人気ランキングの傾向

時代を超えて行われたファン投票では、

常に上位に入るのはイヤミ・チビ太・おそ松の3人。

しかし、近年は一松やトド松といった“陰や甘さを持つキャラ”にも人気が集中している。

これは、視聴者の世代交代によって、

“笑い”よりも“共感”を求める傾向が強くなった結果とも言える。

それでもすべてのキャラに共通しているのは、

「バカだけど真っすぐ」という一点。

それが『おそ松くん』という作品を貫くテーマであり、

時代が変わってもファンの心を離さない普遍的な魅力である。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

● 映像関連 ― 白黒アニメが紡いだ“昭和の笑い”の遺産

『おそ松くん(第1作)』は1966年に放送された白黒アニメでありながら、

その映像は長い年月を経ても度々メディア化されてきた。

初期には、テレビ放送終了からおよそ20年以上が経過した1990年に、

毎日放送の開局40周年を記念してVHS版『レトロアニメ劇場 おそ松くん』が発売された。

このVHSは当時としては珍しい復刻企画で、

昭和30~40年代アニメを再発掘する動きの中で高い注目を浴びた。

のちに2001年にはパイオニアLDC(現・NBCユニバーサル)からDVD化され、

特典映像を加えた4枚組セットが3巻構成で発売された。

画質のリマスター化は当時の白黒作品としては非常に丁寧で、

モノクロの中でも表情の細やかな線が蘇ったと評判を呼んだ。

2006年にはスバックより500円廉価DVDシリーズとして再販され、

これが再ブームの火付け役となった。

低価格と手軽さが功を奏し、発売翌年までに約6万5千本を売り上げたという。

さらに、2016年には赤塚不二夫生誕80周年を記念してハピネットから

『おそ松くん-オリジナル版-』全6巻のDVDが発売され、

ジャケットデザインは当時の絵柄を忠実に再現したものとなった。

映像商品としての『おそ松くん(第1作)』は、

単なる懐古作品ではなく、日本のテレビアニメ黎明期の“動く文化財”として位置づけられている。

コレクター向けにも一般層向けにも根強い人気を保ち続けているのが特徴だ。

● 書籍関連 ― 原作と資料本が語る赤塚ワールドの奥深さ

原作漫画は『週刊少年サンデー』にて1962年16号から1967年33号まで連載された。

その単行本は小学館から刊行され、のちに多数の復刻版・文庫版が登場している。

特に昭和末期から平成初期にかけて刊行された「赤塚不二夫全集」では、

単行本未収録エピソードや当時のカラーページが再録され、

ファン必携の資料として高く評価された。

また、2000年代以降にはアニメ版のフィルムコミック(絵コンテ書籍化)も登場し、

赤塚ギャグのテンポを“紙の上で再体験できる”として話題を呼んだ。

アニメ雑誌でも度々特集が組まれ、

『アニメディア』『OUT』『ジ・アニメ』などが放送当時の貴重な制作現場写真や声優座談会を掲載している。

ムック本としては、

『赤塚不二夫の世界』『これでいいのだ!赤塚不二夫大百科』など、

キャラクターの設定資料・セル画・ストーリーボードを収めたファンブックが充実しており、

中でもイヤミやチビ太を特集した章は人気が高い。

ファン層の高年齢化に伴い、こうした資料性の高い書籍が近年再評価されている。

● 音楽関連 ― 子どもたちの心をつかんだ“笑いのメロディ”

『おそ松くん』の音楽は、放送当時のアニメソングとしては非常に完成度が高かった。

前期オープニング「おそ松くんのうた」は、赤塚不二夫作詞・渡辺浦人作曲によるもので、

六つ子・イヤミ・チビ太が全員で歌う構成が珍しかった。

エンディングでは3番の歌詞が使用され、日常とドタバタを締めくくるような穏やかなリズムで幕を閉じる。

後期には藤田まことが歌う「おそ松くんのうた2」が登場。

関西出身の藤田の軽妙な歌唱は作品の明るさをさらに引き立て、

レコードは当時の子どもたちの間で人気の“おこづかいソング”となった。

レコード盤はビクターからEP(ドーナツ盤)として発売され、

ジャケットにはイヤミの「シェー!」ポーズが描かれた。

2000年代にはキングレコードからCD復刻版が登場し、

現代のアニメソングファンにも再評価されている。

また、効果音やBGMを収めたサウンドトラックも後年に編集版が制作され、

独特の木琴・トランペット・笛の組み合わせによる“赤塚リズム”が

ギャグ演出のテンポ感を支えていたことが改めて注目された。

● ホビー・おもちゃ関連 ― “笑いを形にした”キャラクター商品たち

1960年代後半、キャラクター商品が少しずつ普及し始めた頃、

『おそ松くん』は早くもグッズ展開を果たしていた。

ブリキ製バッジ、ソフビ人形、消しゴム、ぬりえ帳、風船ガム付きカードなど、

当時の子ども文化に密着した小物が多数販売された。

特に人気だったのは、イヤミの“シェー!”ポーズ人形。

手を上げてポーズを取る仕組み付きで、子どもたちの間で爆発的に売れた。

また、チビ太のおでん屋台を模した“ミニ屋台セット”や、

六つ子全員を並べた紙製ジオラマなども登場。

バンダイやマルサン、ブルマァクといったメーカーが次々と関連玩具を投入した。

1970年代に入ると一度ブームは沈静化するが、

1988年のリメイク版放送時に再び玩具展開が復活。

フィギュアやぬいぐるみ、パズル、キーホルダーなどが再販され、

“昭和アニメ懐かしグッズ”として大人層にも人気を得た。

近年ではガチャポンや食玩フィギュアシリーズにも再登場し、

モノクロ版六つ子フィギュアがコレクターの間で高値取引されている。

● ゲーム関連 ― アナログからデジタルへ広がる笑い

当時はまだ家庭用ゲーム機が登場していなかったが、

『おそ松くん』はボードゲームやすごろくの形で多くの商品化が行われた。

駒を進めながらイヤミのトラップを避けるルールや、

“シェー!”をしたら一回休み、などユーモラスな設定が子どもに大人気だった。

1980年代には、昭和アニメブームに乗じて“おそ松くんすごろく”や“おそ松くんかるた”が復刻され、

90年代にはパソコン通信上でファンが自作ゲームを共有する動きもあった。

公式のデジタル展開は後年の『おそ松さん』時代から本格化するが、

第1作のキャラたちは今もゲーム内イベントなどで“元祖として特別枠”扱いされている。

● 食玩・文房具・日用品関連 ― 昭和の暮らしを彩ったおそ松グッズ

文房具関連の展開も豊富だった。

六つ子やイヤミが描かれた下敷き、鉛筆、消しゴム、ノート、カンペンケースなどが全国の文具店に並び、

特にトト子ちゃんをあしらったグッズは女の子たちに人気だった。

また、チョコレート菓子やガムにキャラカードが付属する“食玩”も登場。

おまけカードを全種類集めることを目標に、

駄菓子屋へ通う子どもたちが続出した。

カードの裏には名ゼリフや「シェー!ポーズのコツ」などが書かれており、

遊びながらアニメ世界に浸れる仕様だった。

家庭用品では、キャラが印刷されたコップ、茶碗、ハンカチ、

さらにトートバッグや小皿なども発売され、

“笑いが日常にある生活”を提案するような展開がなされていた。

これらのグッズは今ではアンティーク市場で高額取引されることも多く、

昭和カルチャーコレクターの垂涎の的である。

● お菓子・食品関連 ― 「おそ松ガム」から広がるキャラ商法の原点

1960年代後半、キャラクターとお菓子のコラボはまだ珍しかった。

『おそ松くん』はその先駆けのひとつで、

森永製菓やロッテから“おそ松くんチョコ”や“おそ松ガム”が発売された。

パッケージにはイヤミと六つ子の顔が並び、

子どもたちはどのキャラが当たるかを楽しみに購入した。

こうした商品はキャラマーケティングの原点といわれており、

後の『ドラえもん』や『ポケモン』食玩展開の基盤を築いたとも言われている。

また、期間限定で登場した“おそ松ラーメン”なるインスタント麺も一部地域で販売され、

テレビアニメが食卓に進出した象徴的な出来事として記憶されている。

● 総括 ― 笑いを“形にした”文化的財産

『おそ松くん(第1作)』の関連商品は、単なるグッズの集合体ではない。

それは、昭和という時代が生んだ笑いの記録であり、

アニメ文化と生活文化をつなぐ橋渡しでもあった。

玩具や菓子、文具といった身近な品々を通して、

子どもたちは“テレビの中の世界”を自分の生活に引き寄せていた。

半世紀を超えた今でも、当時のグッズが復刻・再販され続けているのは、

単に懐かしさではなく“笑いの力”そのものが色褪せないからだ。

『おそ松くん』のキャラクターたちは、

商品という形を通じて今も私たちの身近な場所で笑い続けている。

[anime-9]

■ オークション・フリマなどの中古市場

● 中古市場における『おそ松くん(第1作)』の価値

1966年放送の白黒アニメ『おそ松くん(第1作)』は、

半世紀以上を経た現在でもコレクターの間で根強い人気を誇る。

特に、映像ソフトや当時の玩具、文房具、ポスター類などは、

「昭和アニメ文化の実物資料」として高い評価を受けている。

ヤフオクやメルカリなどの国内オークションサイトでは、

一点物や当時のノベルティグッズが頻繁に出品されており、

コンディション次第では数万円単位の取引も珍しくない。

また、赤塚不二夫関連作品を専門に扱うコレクター層が存在し、

“赤塚ライン”として『天才バカボン』や『もーれつア太郎』と並べてコレクションされることが多い。

こうした需要により、

『おそ松くん』第1作関連のアイテムは単なる古物ではなく、

昭和ギャグ文化の象徴的アーカイブとして取引される傾向が強い。

● 映像関連商品の取引傾向 ― VHS・LD・DVDが軸

最も安定した人気を見せるのは、映像メディアだ。

1990年に発売された「レトロアニメ劇場 おそ松くん」VHSシリーズは、

現在も中古市場で需要があり、

状態が良ければ1本あたり2,000~4,000円前後で取引される。

特に初回限定版や帯付き・ジャケット良好品は高値が付きやすい。

2001年発売のパイオニアLDC製DVDボックス(4枚組×3巻)はコレクターズアイテム化しており、

完品セットで15,000~25,000円前後の値を維持している。

また、単巻版は1本1,000~2,500円程度と比較的手頃だが、

第1巻・最終巻は需要が集中して3,000円以上で落札されることも多い。

レーザーディスク(LD)版は流通数が少ないため、

ファンの間で“幻のメディア”扱いとなっており、

良好な状態のものは5,000~8,000円ほどで落札される。

一方、2016年発売のハピネットDVD全6巻セットはまだ新しく、

中古でも7,000~10,000円程度の相場を保っている。

このように、映像関連商品は発売年代によって明確な相場層が形成されており、

VHS=希少性、DVD=再現性、LD=マニア性という棲み分けが存在する。

● 書籍・資料関連 ― コレクターが狙う“印刷文化の証”

原作漫画の初版本は中古市場で高い人気を誇る。

小学館版単行本(1960年代初期刷)は、

帯・カバー付きであれば1冊5,000円前後、

全巻セットでは3万円を超えることもある。

一方、赤塚不二夫全集や後年の復刻版は入手しやすく、

中古書店では1冊500~1,000円程度が相場。

また、1960年代当時の『週刊少年サンデー』本誌で連載回が掲載された号は非常に希少で、

保存状態が良いものは1冊3,000~6,000円ほどで取引される。

特に「イヤミ初登場号」や「シェー!ブーム直前号」はコレクターの垂涎の的。

アニメ資料関連では、1980年代以降に発行されたムック本

(『赤塚不二夫大全集』『アニメ100年史』など)や

セル画・設定画を収めた同人資料集が人気。

限定出版された資料本は数千円から1万円超まで幅広く取引される。

ファンの間では、こうした書籍は単なるコレクションではなく、

“昭和アニメ史の紙の記録”として保存価値が認識されている。

● 音楽・レコード関連 ― 「おそ松くんのうた」の人気継続

音楽関連商品も安定した需要がある。

当時のEP盤「おそ松くんのうた」(ビクター製)は、

ジャケット付きの良品で2,000~4,000円程度が相場。

帯付き未使用品になると1万円近くまで跳ね上がることもある。

藤田まことが歌う「おそ松くんのうた2」も人気が高く、

中古レコード市場ではレア盤扱いとなっている。

特に、歌詞カード・ピクチャースリーブが完備された状態のものはコレクター間で争奪戦になる。

CD版サウンドトラック(2000年代の復刻版)は比較的流通があり、

状態良好なら1,000~2,000円前後。

だが、初回限定特典のブックレット付きバージョンはプレミア化しており、

5,000円前後の落札例も確認されている。

いずれの音楽アイテムも、ファンが求めているのは“音源の再現”だけではなく、

当時の印刷デザインやレーベルロゴ、紙質など――

昭和レコード文化そのものへのノスタルジーである。

● ホビー・おもちゃ関連 ― 当時物の希少性と現代再評価

当時のソフビ人形やブリキ玩具は、コレクター市場で最も高値が付くジャンルのひとつ。

中でもイヤミの“シェーポーズ人形”は人気が高く、

箱付き美品であれば3万円を超えるケースもある。

また、チビ太やデカパンのソフビは現存数が少なく、

単体でも1万円前後、セット品で5万円以上になることも。

復刻版や再販版との見分けがつきにくいが、

本体裏のメーカー刻印(マルサン、ブルマァク、バンダイ初期ロゴなど)によって価値が大きく変わる。

紙製のジオラマ玩具やぬりえ帳、トランプなどもコレクターズアイテムとして人気。

特に未開封パッケージは“時代の封印”として象徴的に扱われている。

近年では「昭和アニメ・レトログッズフェア」などでの再販需要も高まり、

昔の玩具が再評価される動きが加速している。

『おそ松くん』はその中でも最古参ブランドとして存在感が大きい。

● ゲーム・ボード関連 ― アナログ遊戯の希少価値

1960年代後半に発売された“おそ松くんすごろく”や“かるた”は、

現存数が少なくプレミアが付いている。

ヤフオクでは、駒・サイコロ・台紙が揃った完品で1万~2万円台、

箱潰れや欠品があっても数千円の値が付く。

特にバンダイ製の初期版(赤塚不二夫公認マーク入り)は人気が高い。

一方、1988年リメイク版放送時に再販されたボードゲームは比較的入手しやすく、

1,000~2,000円前後で流通している。

また、ファンメイドのトランプやボードをまとめた“同人復刻版”も登場し、

コレクター市場では独自の価値を持ち始めている。

● 食玩・文房具・日用品 ― 小物ほど希少になる市場構造

文房具や食玩のような日常雑貨は、

使用されて残存数が少ないため、むしろ高額化しやすい。

イヤミ柄の下敷き、六つ子デザインの消しゴムセット、

トト子ちゃんのノートなどは、未使用品で3,000~5,000円台が相場。

鉛筆やカンペンケースは単品でも人気があり、

まとめ出品だと1万円以上に達することもある。

また、当時販売された“おそ松ガムカード”や“おそ松チョコシール”などの食玩系は、

カードの破損率が高く、状態の良いものが極めて希少。

1枚500~1,000円で取引され、

コンプリートセットは数万円規模の価値を持つ。

駄菓子屋で配布された販促ポスターや当選景品なども人気で、

中には10万円近くで落札された事例も報告されている。

● 総評 ― “昭和の笑い”を所有する喜び

中古市場における『おそ松くん(第1作)』関連商品は、

単なるコレクションの域を超えて、時代を買う行為となっている。

モノクロ時代の笑いが詰まったVHSやポスターを所有することは、

そのまま“昭和という文化そのもの”を手に入れる感覚に近い。

近年では若い世代のコレクターも増えており、

「おそ松くん=日本のギャグアニメの原点」という認識が再び広まりつつある。

当時のグッズが古びない理由は、

そこに“笑いの普遍性”と“人間味”が宿っているからだ。

オークションやフリマの市場で、

ひとつの古びた消しゴムや絵札が

新たな世代の手に渡って再び笑顔を生み出す――。

それこそが、『おそ松くん』という作品が今も愛され続ける最大の証である。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

おそ松くん(1) 完全版 (竹書房文庫) [ 赤塚不二夫 ]

評価 5

評価 5【中古】おそ松くん 【完全版】 1/ 赤塚不二夫

おそ松くん 全巻セット(文庫版全22巻)

おそ松くん(17) 完全版 (竹書房文庫) [ 赤塚不二夫 ]

評価 5

評価 5おそ松くん(22) 完全版 (竹書房文庫) [ 赤塚不二夫 ]

評価 5

評価 5おそ松くん(21) 完全版 (竹書房文庫) [ 赤塚不二夫 ]

評価 5

評価 5

![おそ松くん(1) 完全版 (竹書房文庫) [ 赤塚不二夫 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8124/81241911.jpg?_ex=128x128)

![おそ松くん(17) 完全版 (竹書房文庫) [ 赤塚不二夫 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8124/81242237.jpg?_ex=128x128)

![おそ松くん(22) 完全版 (竹書房文庫) [ 赤塚不二夫 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8124/81242351.jpg?_ex=128x128)

![おそ松くん(21) 完全版 (竹書房文庫) [ 赤塚不二夫 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8124/81242350.jpg?_ex=128x128)