【中古】7” アニメ けっさくマンガ ロボタン M59 ASAHI /00080

【原作】:森田拳次

【アニメの放送期間】:1986年1月6日~1986年9月15日

【放送話数】:全33話

【放送局】:日本テレビ系列

【関連会社】:京ムービー新社、大広

■ 概要

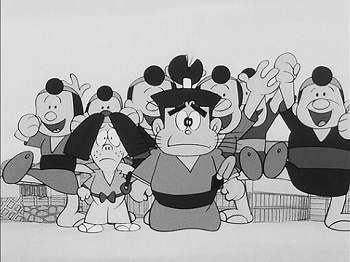

作品の立ち位置と“第2作”という意味

『ロボタン(第2作)』は、1986年1月6日から1986年9月15日まで日本テレビ系列で放送されたテレビアニメで、既存の「ロボタン」という名前と基本イメージを受け継ぎつつ、時代の空気に合わせて仕立て直した“リメイク型コメディ”として成立しているのが大きな特徴です。旧作の要素を懐かしむ層に向けた再提示であると同時に、当時の子どもたちが日常的に触れ始めていた新しい道具――家庭用機器や情報端末のイメージ――を物語の入口に取り込むことで、「昔のキャラクターを今の暮らしに呼び込む」というわかりやすい快感を作っていました。放送は全33回(全66話)という区切りで、短いエピソードを二本立てのように回す作りが、テンポの良さとギャグの畳みかけを支える土台になっています。

メディアミックスとしての発想と“動く広告”の軽やかさ

本作は、漫画家と広告代理店の組み合わせから生まれた企画という背景が語られることが多く、その成り立ちは、作品全体に独特の軽さと“打ち出しの巧さ”をもたらしています。ストーリーは連続ドラマのように大きな謎を追うよりも、毎回の困りごとや小さな事件を、ロボタンのドタバタで解決(あるいは拡大)していく形式が中心で、視聴者が途中から見ても置いていかれにくい作りです。加えて、必殺技や能力名が言葉として立つように整理され、分かりやすい見せ場が毎回用意されるため、子ども同士の“まね”や“ごっこ遊び”にも直結しやすい設計になっていました。

近未来の暮らしに降ってくるロボット

旧作が「古い時代に作られたロボット第1号」というロマン寄りの設定だったのに対し、第2作では舞台感覚がぐっと“当時の少し先”に寄っています。完全なSF都市ではなく、いつもの通学路や家庭の居間が主戦場なのに、そこへ宇宙由来の存在が電波に紛れて入り込んでくる。この距離感が絶妙で、視聴者は「自分の家にも起きそう」と想像しながら笑えるわけです。ロボタンが登場する導線が「展示会で出会う」よりも、「電波を通って画面から現れる」という形に改められたのは、作品の近未来感を一瞬で伝えるための仕掛けでもあります。つまり第2作の“入口”は、物語の都合以上に、時代の象徴を背負った導入として機能しているのです。

ロボタンのキャラクター像:万能ではなく、前向きに転ぶ存在

ロボタンは、多彩な能力を持ちながら、使い方を間違えたり、気持ちが先走ったりして、結果的に騒動を大きくしてしまうことが多いタイプの主人公です。ここが重要で、能力が強い=物語が単調になる、という罠を避けるために、「役に立ちたい」「喜ばせたい」という善意が先に立ち、そこからズレが生まれる構造が徹底されています。ロボタンは正しい判断をする天才でも、冷静に勝ち筋を読むヒーローでもない。むしろ“転んだ瞬間に明るさだけが残る”ような愛嬌で周囲を巻き込み、家族や友だちの反応を引き出しながら物語を動かしていきます。そのため、見ている側は「また失敗しそう」という期待で笑い、「それでも立ち上がる」という安心で次の話へ進める。ギャグアニメとしてのリズムが、ロボタンの性格そのものに組み込まれていると言えます。

七つの能力が“道具箱”として働く

第2作で印象的なのは、旧作の要素を残しつつも、能力がバリエーション豊かに拡張されている点です。飛行は「ロボタンコプター」として演出が立てられ、高度に制限があることで“万能になりすぎない”ブレーキもかかっています。観察や探索に向く「ロボタンスコープ」、内蔵PCのイメージと結びつく「ロボタンハンド」、ちょっとしたいたずらや状況の撹乱に役立つ「ロボタンくるくるマウス」、移動や追跡で活躍する「ロボタンローラー」、そして引き寄せの必殺感を持つ「ロボタンスナッチ」。これらは単に種類が多いだけでなく、日常回・学校回・対決回など話の種類に合わせて“使える引き出し”が変わるため、脚本上の道具箱としてかなり便利に機能します。しかも、能力の発動が儀式的で分かりやすいから、視聴者は「次はあれを使うかな」と先読みして楽しめる。予告されたお約束が、ズレた結果になって笑いになる――この流れが本作の基本的な味わいです。

青空家の“生活コメディ”としての強さ

ロボットが居候する家庭というだけで、物語の発生源は無限に増えます。食事、掃除、買い物、学校行事、近所付き合い。そこにロボタンが「よかれと思って」介入し、家族の常識と噛み合わないまま事態が転がっていく。第2作では、ロボタンが両親を独特の呼び名で呼ぶなど、家族の距離感がユーモラスに整えられ、生活の中での“異物感”と“馴染み”が同時に描かれます。つまりロボタンは外から来た不思議な存在でありながら、気づけば家族の一員として家の騒動を担当する存在にもなっていく。視聴者が作品世界に居心地の良さを感じるのは、この家庭コメディの骨格がしっかりしているからです。

旧作との違いが生む“説明不要の新鮮さ”

第2作がリメイクとして成功しやすい形になっているのは、変更点が“見れば分かる”方向に整理されているからです。ロボタンの出自は宇宙(ロボロボ星)へ、登場は電波と画面へ、時代は現代から近未来へ。さらに、ロボタンの能力が増え、技名がキャッチーに揃えられ、日常のトラブルを解く方法が毎回違う顔を持つようになりました。ライバル側(ボッチ周辺)も、設定が組み替えられていることで“敵役の役回り”が明確になり、悪だくみの種類や科学ネタの差し込みがやりやすくなった印象があります。こうした違いは、旧作を知らない視聴者にとってはただの新作として入ってきますし、旧作を知る人には「ここが変わった」という発見になる。どちらの入り口にも対応できる“二重の親切さ”があるのです。

対決構造:地球を狙う存在と、日常を守るドタバタ

本作の戦いは、重い戦争や悲劇ではなく、日常がピンク色に塗り替えられるような誇張された野望や、妙なロボットの投入といった“笑える脅威”として描かれやすいタイプです。ここでロボタンは、ヒーローというより“巻き込まれ役兼、現場担当”として動きます。勝利のカタルシスよりも、騒動が収束して家に戻るまでのバタバタが面白い。敵側の作戦も、毎回のアイデア勝負として提示され、子ども向けコメディの見やすさを守っています。結果として、ロボタンの存在は「すごい力を見せるため」ではなく、「すごい力があるのに台無しにする瞬間」を作るために活かされ、そこが作品らしい笑いになります。

当時の視聴体験としての魅力

1980年代半ばのテレビアニメには、作品ごとに“家庭の中で共有される言葉”を作る力がありました。本作の特徴的な語尾や呼び名、能力の掛け声といった要素は、視聴後に口に出して遊べる部品として働きます。さらに二本立てに近い構成は、短い時間で笑いどころを複数回作れるため、テンポの良さが体感として残りやすい。毎週の放送で、学校や家庭の雑談に混ざりやすいタイプのアニメだった、と想像できる作りです。大きな感動や長期の伏線よりも、“その週の楽しさ”を確実に持ち帰らせる。その積み重ねが、後年の振り返りでも「賑やかで明るいロボットコメディだった」という印象を強める要因になっています。

[anime-1]

■ あらすじ・ストーリー

物語の出発点:電波にまぎれて“画面から来る同居人”

『ロボタン(第2作)』のストーリーは、最初から大事件が起きるというより、「いつもの生活」の中に、とんでもなく賑やかな存在が入り込むところから走り出します。宇宙のかなたにあるロボロボ星――という少し突飛な出自を持つロボット、ロボタンは、電波に同化するような特性を利用して、地球側の機械へと入り込みます。そしてその出口が、少年・青空カンちゃんのパソコンの画面。いわば“映像の向こう側”から、突然こちらの世界へ降りてくるわけです。ここが第2作の気持ちよさで、視聴者の側も「もし画面の中から何か出てきたら?」という想像を、物語に沿ってそのまま楽しめる。ロボタンは現れた瞬間から青空家に居つき、家の空気を根底から変える同居人になっていきます。

青空家の日常が、ロボタンの“善意”で毎回ひっくり返る

基本構造は明快です。カンちゃんは学校や家庭で、子どもらしい悩みや用事、ちょっとしたトラブルを抱えます。たとえば「宿題を早く終わらせたい」「運動会の練習で目立ちたい」「友だちにいいところを見せたい」「家の手伝いを楽にしたい」など、日常の範囲で起こる困りごとが中心になります。そこへロボタンが登場し、「まかせるデッス!」とばかりにやる気満々で介入する。しかし結果はだいたい裏目。能力が派手であればあるほど、扱いが雑だったり、状況の読み違いがあったりして、事態が小さく収まるはずの場面が、妙に大きな騒ぎへ変形していきます。この“善意→ズレ→騒動→なんだかんだで着地”という流れが毎回の背骨で、視聴者は安心して笑える仕組みになっています。

七つの能力は「解決手段」ではなく「騒動発生装置」

ロボタンの能力は、困りごとを一発で解消するための便利道具ではありません。むしろ脚本上は“騒動を作るためのスイッチ”として働きます。たとえば飛行能力のロボタンコプターは、逃げたい時に便利そうで、実際に役立つ瞬間もあるのですが、高度制限があるうえに、飛ぶこと自体が周囲の注意を集めてしまう。結果として、助けるつもりが余計に目立ち、問題が別の方向へ転ぶ。ロボタンスコープで状況を確認したつもりが、見えすぎて余計な誤解が生まれる。ロボタンハンドで取りに行ったものが、別の大事なものまで引っ張ってしまう。ロボタンくるくるマウスは、ちょっとした風で場を変えたいのに、タイミングが悪くて大混乱を起こす。ロボタンローラーは速いぶん止まりにくい。ロボタンスナッチは強力すぎて“引き寄せてはいけないもの”まで寄ってくる――。こうした「便利のはずが不便」「助けるはずが邪魔」の連鎖が、毎話の笑いを作り、視聴者に“お約束の期待”を与えます。

学校エピソード:友だち関係と先生の存在がギャグを増幅する

青空家だけで回すのではなく、学校という社会の縮図が、話を広げる舞台としてよく機能します。カンちゃんはクラスの中で、委員長的な存在や、癖の強い同級生たち、担任教師などと関わりながら日々を過ごします。そこへロボタンが混ざることで、「家の中では許される距離感」が学校では通用しないというズレが生まれます。たとえば、先生の前で能力を使ってしまい問題になる、友だちに見せようとして裏目に出る、クラスの空気を読まずに暴走してしまう。学校は“見られる場”なので、失敗が恥ずかしさとして膨らみ、笑いの質も家庭回とは少し変わる。さらに教師や同級生は、ロボタンの善意をそのまま受け取らず、ツッコミ役や疑い役として動けるため、掛け合いがより賑やかになります。

ライバルの存在:ボッチが“毎回の悪知恵”で物語を加速させる

日常のトラブルだけでも話は作れますが、本作が長く転がっていけるのは、ロボタンの周囲に“わざと厄介な火種を投げる存在”がいるからです。それがボッチ。幼い見た目と毒のある言動のギャップが強く、ロボタンをからかったり、困らせたりするために、毎回のように小賢しいアイデアを出します。彼は正面から強い敵として襲うよりも、ロボタンの性格――善意で動く、調子に乗る、細部に弱い――を利用して、失敗の導火線に火をつける役割を担います。つまりボッチは“事件の発生源”として非常に優秀で、ロボタンの能力を暴発させる装置でもあるのです。ボッチの行動が入ることで、単なる家庭コメディにとどまらず、対立の形が毎回変化し、視聴者は「今回はどんな手を使うのか」と興味を持って見続けられます。

宇宙側のちょっかい:地球征服が“ギャグの味付け”になる

本作の“敵”は、重い世界観の侵略者ではなく、どこかズレた野望を持つ存在として描かれがちです。地球を征服したいと言いながら、その目的が妙に個人的だったり、色彩感覚や嗜好が極端だったりして、恐怖よりも笑いが先に立つ。こうした敵役が登場すると、話は一気に“日常の外”へ拡張されますが、それでも物語は大げさな宇宙戦争にならず、最終的には青空家や学校のスケールに戻ってきます。ここが面白いところで、宇宙由来のトラブルが来ても、ロボタンがやることは結局「目の前の人を助けたい」という日常的な行動。その小ささが逆にギャグとして効き、地球規模の話を“ご近所騒動”に落とし込む感覚が本作らしさになっています。

二本立て形式が生むテンポ:小さな山を何度も越える

全33回(全66話)という形は、1回の放送で短い話を2本楽しめるイメージを作ります。前半で一度笑って、後半で別のタイプの笑いを重ねる。あるいは前半が家庭中心で、後半が学校中心、といった対比も作りやすい。短い枠の中で“状況説明→能力発動→失敗→収束”を早回しできるため、視聴者の体感としては非常にテンポが良く、飽きにくい。さらにこの形式だと、スタッフ側もアイデアを試しやすいので、能力の使い方や敵役のトリック、ギャグの種類が回ごとに変化しやすくなります。結果として「毎週見たら毎週ちがう笑いがある」という感覚が生まれ、記憶にも残りやすい構成になります。

ロボタンが“失敗しても愛される”理由

ストーリーを通して一貫しているのは、ロボタンが失敗しても、完全には拒絶されないという空気です。もちろん怒られたり、呆れられたり、ツッコまれたりはするのですが、最終的には「しょうがないな」と受け止められる温度が残る。これはロボタンが、人を困らせたいからではなく、役に立ちたいから動く存在として描かれているためです。視聴者もそこを理解しているので、失敗は“悪意の結果”ではなく“善意のズレ”として笑える。さらに、ロボタンの行動がきっかけで、家族や友だちが本音を出したり、協力し合ったりする場面が作られると、騒動そのものがコミュニケーションの装置になります。つまりロボタンは、解決者ではなく、関係性を動かす触媒として物語を回し続けるのです。

[anime-2]

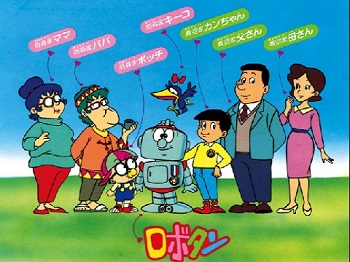

■ 登場キャラクターについて

キャラクター配置の骨格:ロボタンを中心に“家庭・学校・ライバル”が回転する

『ロボタン(第2作)』の登場人物は、大きく分けると「ロボタンを受け入れる側(青空家と学校)」「ロボタンをからかう側(ボッチ一味)」「ロボタンと対立構造を作る側(宇宙由来の敵役)」の三系統に整理できます。ギャグアニメとして強いのは、この三つが同じ方向を向かないことです。青空家は日常を守りたい、学校は秩序を保ちたい、ボッチはロボタンを困らせたい、敵役は目立ちたい/征服したい。目的がズレているから、同じ事件に対して全員の反応がバラバラになり、会話や行動が自然に“笑える衝突”へ変わっていきます。視聴者は、誰かの正しさを見守るというより、全員が少しずつズレてぶつかる様子を眺めて笑う。ここにキャラクター群の設計の上手さがあります。

ロボタン:善意が暴走する“居候型ヒーロー”

ロボタンは、本作の中心にいるにもかかわらず、完璧な主役像ではありません。むしろ「頼まれていないのに動く」「気がつくと手を出している」「力加減が分からない」という、生活コメディに最適な欠点を背負っています。口調や語尾が独特で、話し方の時点で“普通ではない存在”として印象づけられる一方、感情はとても素直で、喜怒哀楽が顔や動きに出やすい。だから視聴者は、ロボタンが失敗しても憎めないし、むしろ「またやっちゃうんだろうな」と期待して見てしまう。能力は多彩ですが、ここではそれが“ヒーローの武器”というより“騒動の原因”として機能しやすい。ロボタンが自分の能力を誇りたがったり、みんなに喜んでほしかったりするほど、ズレた結果になって笑いが生まれます。つまりロボタンは、強さよりも“間の悪さ”や“空回り”で物語を動かすタイプの主役です。

青空貫一(カンちゃん):視聴者の目線を担う“現実担当の相棒”

カンちゃんは、ロボタンを友だちとして受け入れ、騒動の中心に巻き込まれながらも、視聴者が状況を理解するための足場になってくれる存在です。彼は毎回の困りごとを持ち込み、ロボタンに“活躍の口実”を与える役でもあります。けれど、単に助けを求めるだけの子ではなく、ロボタンのズレに困ってツッコミを入れたり、責任を取ろうとしたり、時にはロボタンをかばったりする。ここが大事で、カンちゃんがロボタンを“便利な道具”として扱わず、感情を持つ友人として接するからこそ、ロボタンの失敗が単なるギャグで終わらず、「それでも一緒にいる」という温度が残ります。学校生活の舞台では、カンちゃんの立場があることで、ロボタンの奇妙さがより際立つ。カンちゃんは“普通”を代表することで、ロボタンの“普通じゃなさ”を面白く見せる相棒なのです。

青空家のパパ・ママ:家庭コメディのツッコミと受け皿

青空家の両親は、作品の空気を「荒れない方向」に戻すブレーキとして重要です。子どもたちの世界だけで回すと、騒動が際限なく暴走しがちですが、大人がいることで「それはダメ」「それは困る」という現実的な線引きが入ります。ただし本作の大人は、ただ厳しいだけではなく、ロボタンを居候として受け入れてしまう懐の広さも持っています。つまり“厳しさ”と“受容”を同時に担う。ロボタンが妙な呼び名で両親を呼ぶなど、家族の距離感がギャグになりつつも、結局は家庭の一員として扱われていく流れが成立するのは、この両親が「呆れながらも面倒を見る」という立ち位置を維持しているからです。視聴者にとっては、青空家の空気が“戻り先”になるので、毎回どれだけ騒いでも最後に安心できる土台になります。

ボッチ:幼さと毒舌のギャップで刺す“毎回の火付け役”

ボッチは、ロボタンにとってのライバルであり、トラブルメーカーです。年齢の幼さや見た目の特徴が“かわいさ”として出る一方で、言動は鋭く、ロボタンをからかうことに遠慮がない。このギャップが強く、登場するだけで場がピリッとします。ボッチの面白さは、単に悪い子というより「ロボタンの弱点を嗅ぎつける嗅覚」が異様に鋭いところです。ロボタンが善意で動くほど、ボッチはそれを利用して裏目に導く。ふざけているようで計算高い。そのため視聴者は、ボッチを憎むよりも、「また変な策を思いついたな」と、悪だくみの発想を楽しむ方向に気持ちが向きやすい。ロボタン側が純粋だからこそ、ボッチの皮肉が映える。二人の関係は、強いバトルではなく、言葉といたずらでぶつかるコメディの対立軸として機能します。

キーコ:ただの相棒では終わらない“意志を持つ鳥”

ボッチのそばにいるキーコは、見た目の軽さに対して、発言や反応がしっかり自立しているのが特徴です。動物(鳥)キャラは、単なる賑やかしやオウム返しになりやすいのですが、キーコは“状況を見て一言刺す”役割を持つことで、ボッチの悪知恵を補強したり、逆に台無しにしたりできます。言い換えると、ボッチの計画が単線にならないのはキーコの存在があるからで、二人組としての掛け合いが、ロボタン側のドタバタとは別のリズムを作ります。視聴者が感じる面白さも、「ロボタンの失敗」だけではなく、「ボッチ側も完璧ではない」という層が増える分、全体のコメディが厚くなるのです。

雨森家:家庭の色を変えて、ギャグの種類を増やす

ボッチの家(雨森家)は、青空家とは別の家庭像を提示することで、作品の“生活コメディ”の幅を広げています。ボッチのパパが科学者的な立ち位置で描かれると、発明や実験、機械の小道具がエピソードのネタとして使いやすくなる。さらに、ボッチのママが“教育熱心”でありつつ、身体的な強さや独特の言葉遣いで圧を出すタイプだと、ボッチの悪さに対して別の方向の制裁が入る。つまり雨森家は「ボッチが自由に悪さをするだけの温床」ではなく、家庭内でも別のコメディが回る仕組みになっています。視聴者は、ロボタンが青空家で起こす騒動と、ボッチが雨森家で起こす騒動を見比べながら、同じ“家庭”でも笑いの味が違うことを楽しめます。

学校の先生たち:大人の個性が“学園ギャグ”の芯になる

担任教師や体育教師、校長といった学校側の大人たちは、子どもたちの騒ぎに対して、叱るだけでなく独特のキャラクター性で場を回します。先生がクセのある服装や言動を持つと、それだけで画面が“普通の学校”から少し浮き、ロボタンの奇妙さと並べても違和感が薄くなる。これはコメディとして重要で、世界観が硬すぎるとロボタンが目立ちすぎてしまうのですが、学校の大人たちにも漫画的な誇張があると、全体が同じ温度でまとまります。教師が恋心を抱いたり、妙に熱血だったり、校長が大げさに騒いだりするたびに、子ども世界の騒動が“社会”へ波及するような見せ方も可能になります。

クラスメイトたち:群像の反応がロボタンの面白さを拡張する

委員長タイプ、乱暴系、理屈っぽいメガネ系など、クラスメイトは“反応の種類”として配置されます。ロボタンが同じ失敗をしても、委員長タイプは真面目に怒り、乱暴系は勢いで突っ込み、理屈っぽい子は計算や理屈で理解しようとしてさらに混乱する。つまり彼らは、ロボタンの行動に対する“受け止め方のバリエーション”を増やす装置です。子ども向けコメディは、主役が何かをして周囲が一斉に驚く、というだけでは単調になりがちですが、反応が割れるとシーンがにぎやかになり、会話も増え、笑いの密度が上がる。本作が“騒がしいのに見やすい”方向へ整っているのは、この群像の反応が整理されているからです。

マリリン(敵役):後半の空気を変える“野望系美少女アンドロイド”

物語の後半で存在感を増す敵役として、マリリンのようなキャラクターが入ると、番組のテンションが少し変わります。日常の小さなトラブルだけではなく、“対決の回”が増え、ロボタンの能力がより派手に使われやすくなる。一方で、敵役が深刻すぎない(誇張された野望、妙なこだわり、独特の美意識など)方向で描かれると、戦いはシリアスではなく“イベント”になります。視聴者は勝敗よりも、「今回はどんなロボット(仕掛け)を出してくるのか」「ロボタンはどうズレるのか」を楽しむ。マリリン側も、計画が思い通りにいかないことでキャラが立ち、ロボタン側と同じく“失敗の面白さ”を共有する存在になっていきます。敵が敵として強すぎないのは、コメディが主役であることを崩さないためのバランスでもあります。

視聴者が抱きやすい印象:誰か一人ではなく“関係性”が記憶に残る

本作のキャラクターに対する視聴者の印象は、「このキャラが最高にカッコいい」という単独評価より、「この組み合わせが面白い」という関係性の記憶に寄りやすいタイプです。ロボタン×カンちゃんの友情、ロボタン×ボッチの挑発と空回り、青空家の“呆れと受容”、学校の大人たちの“変さ”と秩序、そして敵役が加わった時の“日常の外側”の賑やかさ。これらが回ごとに組み替えられることで、同じ番組でも色が変わり、どの回を思い出しても「騒がしかった」「でも楽しかった」という感触が残りやすい。キャラクターは“設定”で終わらず、毎回のドタバタで関係性を更新し続ける。その動きが、作品全体の魅力になっています。

[anime-3]

■ 主題歌・挿入歌・キャラソン・イメージソング

楽曲が担う役割:ギャグ作品の“テンション設定”を最初と最後で固定する

『ロボタン(第2作)』の音楽は、作品そのものの空気――明るい、にぎやか、少しズレてて愛嬌がある――を、視聴者の体に先に流し込むための装置としてよく働いています。ギャグアニメは、ストーリーが日常の小事件中心で、シリアスな長編ドラマのように“次回への重い引き”で視聴をつなぐタイプではありません。だからこそ、毎回の入り口と出口で「この番組はこういう温度だよ」と歌で示す意味が大きい。オープニングは“始まった瞬間から笑える気分”を作り、エンディングは“どれだけ騒いでも最後は陽気に帰る”という安心を残す。主題歌の役割が、他ジャンル以上に重要な作品だと言えます。

オープニング「ボクはロボタン」:自己紹介ソングとしての強さ

オープニングテーマ「ボクはロボタン」は、タイトルの時点で“主役が自分で名乗る”形になっており、キャラクターアニメとしての分かりやすさが前面に出ています。視聴者は歌を聴いた瞬間に、「このロボットは元気で、前向きで、ちょっと調子がいい」といった性格の輪郭をつかめる。しかも、ロボット主人公の歌にありがちな“かっこよさ”よりも、親しみやすさが優先されているのがポイントです。ロボタンは万能ヒーローではなく、失敗しがちな居候型の賑やかし役でもあるので、歌が妙に勇ましすぎると作品の笑いと噛み合いません。その点、この曲はロボタンの自意識(活躍したい、みんなに愛されたい)をそのまま明るく肯定する方向で、番組の見方を自然に誘導します。「細かい設定はあとでいいから、とにかくロボタンを見て!」という勢いがあり、毎回の導入として機能的です。

歌い手の存在感:キャラと音楽の距離が近い

主題歌を担当する歌い手が作品の中核キャラにも関わっていると、視聴者は“歌=キャラクターの延長”として受け取りやすくなります。『ロボタン(第2作)』でも、主題歌の歌声が持つ明るさや張りのある響きが、ロボタンのテンションと直結して感じられる作りになっていて、単なるタイアップ曲というより「番組そのものの声」になりやすいタイプです。ギャグアニメの主題歌は、曲の完成度以上に“番組と一体化しているか”が重要なので、視聴者がテレビの前で自然に口ずさめる距離感があると、作品の記憶が強く残ります。結果として「内容はうろ覚えでも歌は出てくる」というタイプの懐かしさが生まれ、後年の回想でも作品を引き戻すスイッチになります。

エンディング「ロボタンサンバ」:踊れる締めで“後味を陽気に固定”

エンディングテーマ「ロボタンサンバ」は、タイトルが示す通り、陽気でリズムの強いダンス感を前提にした楽曲イメージが核になります。ギャグアニメは、1話の中で騒動が大きくなりがちで、登場人物が怒ったり泣いたり叫んだり、感情が散らばることが多い。そんな回でも、最後にサンバのような明るいノリで締められると、「まあいいか」と笑って終われる。視聴者は、物語の細部よりも“気分”としての楽しかった感覚を持ち帰ります。特に子ども向け番組では、エンディングが“気持ちの後片付け”の役割を担うことが多く、ロボタンのドタバタがどれだけ過激でも、最後に踊れる気分で終われば家庭での視聴体験が穏やかにまとまります。結果として、親世代から見ても「騒がしいけど嫌な終わり方ではない」という印象になりやすく、家族視聴にも向きます。

サンバ調が生む“作品らしさ”:ロボット×異国リズムのズレがギャグになる

ロボットものの主題歌というと、未来感・メカニカル・ヒーロー的な勇ましさを想像しがちですが、エンディングでサンバを持ってくるのは、それ自体が作品のユーモアにもなっています。つまり「ロボットなのにサンバ」というズレが、ロボタンのキャラクター性(真面目にやるほどズレる、空回りする)と重なる。作品全体が“正統派ではなく、少し外した楽しさ”で成立しているので、音楽の方向性もまた、外しを魅力に変える選択になっているわけです。視聴者も、エンディングで身体を揺らしたくなるような明るさに触れることで、ロボタンというキャラクターを「かわいい」「面白い」と肯定して終われる。ここで作品の印象が固まります。

挿入歌やイメージ曲の“余白”が想像を膨らませる

放送当時の子ども向けアニメでは、主題歌以外に挿入歌やイメージソング、場合によってはキャラクターソング的な展開が話題になりやすい時代背景がありました。『ロボタン(第2作)』も、作品の明るさやコミカルさを生かして、場面転換の雰囲気づけや、キャラの印象を補助する音楽が作られていると想像しやすいタイプです。ギャグ回での追いかけっこ、発明やメカが出る場面、敵役が現れる場面など、テンポを押し上げる短い楽曲が効果音と並んで機能し、視聴者の笑いのタイミングを整える。主題歌が“看板”なら、劇伴や挿入的な曲は“裏方の空気作り”です。特に二本立て形式に近い作りでは、短い時間で状況を切り替える必要があるため、音楽の仕事が大きくなります。

視聴者の受け取り方:歌が“作品の記憶”を保存する

視聴者の感想として多いのは、内容の細部よりも、主題歌のフレーズやリズムが強く残るタイプの記憶です。オープニングは「ロボタンってこういう子」という説明を兼ね、エンディングは「ロボタンって楽しい」という感情を固定する。つまり主題歌は、番組の要約を音で行っているようなものです。子どもが歌を覚えて家で口ずさむと、それだけで家庭の中に作品が残り、放送が終わっても“生活の中の思い出”として定着しやすい。後年、どこかで曲を耳にしたときに映像やギャグシーンが蘇るのは、こうした歌の保存力があるからです。『ロボタン(第2作)』は、まさにそのタイプの“音で思い出せる作品”として成立しやすい構造を持っています。

[anime-4]

■ 声優について

声の設計が作品のテンポを決める:ギャグアニメは“演技の間”が主役になる

『ロボタン(第2作)』のように、日常のドタバタと短いギャグの積み重ねで進む作品では、ストーリーの大筋以上に「声のテンポ」が視聴体験を支配します。台詞が早い、間が独特、語尾に癖がある、リアクションが大きい――こうした要素は、脚本に書いてあるだけでは成立せず、実際の声優の呼吸とリズムが入って初めて“笑いの形”になります。本作の登場人物は、真面目に言うほどズレて聞こえる台詞や、怒り方・呆れ方の幅で面白さを作る台詞が多いので、声優陣は「正解を言う」より「ズレたまま成立させる」技術を求められます。ギャグアニメの演技は、うまい/下手というより、作品の温度に合った“ちょうどよい誇張”を持続できるかが勝負で、その点で本作は“声の仕事が作品の骨格”になっているタイプです。

ロボタン役:語尾と感情の切り替えで“愛嬌の塊”を作る

ロボタンは、作品の顔であり、台詞の癖(語尾や言い回し)によってキャラクターが成立する典型です。声優は、単に可愛らしい声を出すだけではなく、「良かれと思って動く」「失敗して焦る」「怒られてしょんぼりする」「すぐ元気に戻る」といった感情の上下を短時間で何度も切り替えなければなりません。しかもロボタンは、能力名を叫ぶ、説明口調でしゃべる、子どもっぽく喜ぶ、突然しんみりする、といった振れ幅があり、ここを一本の“ロボタンらしさ”でまとめる必要があります。語尾が強いキャラは、放っておくと単調になりがちですが、本作のロボタンは、語尾を記号として使いながらも、気分や状況で微妙にテンションを変えて、視聴者に「生きている感じ」を与える。だから失敗しても嫌われず、むしろ“またやった”が愛嬌に変わるのです。主役の声がこうした“温度の往復”を自然に行えると、作品全体のテンポが安定し、毎回の騒動がうるさくなりすぎず、楽しいまま収まります。

カンちゃん役:視聴者の目線を声で固定する“現実感の支柱”

カンちゃんは、ロボタンの奇妙さに振り回される側であり、視聴者が状況を理解するための受け皿です。ここを演じる声優には、驚く・呆れる・困る・怒る・かばう、といったリアクションの細かい変化が求められます。ロボタンが暴走するほど、カンちゃんの反応が作品の“現実感”を担うからです。もしカンちゃんがいつも同じ調子で騒いでしまうと、画面全体が過剰になり、疲れる作品になりかねません。逆に、カンちゃんの声が適度に落ち着いていると、ロボタンのテンションが際立ち、笑いが増幅されます。また、カンちゃんがロボタンを本気で心配したり、助けようとしたりする場面では、声の温度が少し柔らかくなると、コメディの中に“友情の芯”が通ります。ギャグアニメに必要な安心感は、こうした“真面目な声の瞬間”で作られることが多く、カンちゃん役はその重要な担当です。

ボッチ役:幼さを武器にしつつ、毒舌を成立させる“ズルさの演技”

ボッチは、見た目の幼さと、口の悪さ・意地の悪さが同居するキャラクターで、声の表現が難しいタイプです。幼い声に寄せすぎると毒が弱くなり、毒を強くすると“嫌なキャラ”になりやすい。その境界線を、声優の演技が絶妙に調整します。ボッチは基本的にロボタンを困らせる側ですが、視聴者が笑えるのは、ボッチの悪意が“本気の残酷”ではなく、“意地悪ごっこ”として見えるからです。台詞の言い方に軽さがある、間がコミカル、時々焦る、たまに痛い目を見る――そうした揺れが入ることで、ボッチは“憎めない火付け役”になります。さらに、名前由来の口癖や独特の呼び方がある場合、声で記号化されて耳に残り、視聴者の中で「ボッチが来た=面倒が始まる」という期待が生まれる。ボッチ役の声は、事件の開始ベルとして機能しているのです。

キーコ役:鳥キャラを“生身の会話相手”にする技術

キーコのような鳥キャラは、ただ鳴くだけでは終わらず、意思を持ってしゃべる“会話要員”として配置されます。ここで声優が上手いと、キーコは「ボッチの付属品」ではなく、独立した第三者に見えます。たとえば、ボッチの計画を持ち上げる言い方、冷やかす言い方、あえて空気を壊す言い方など、同じ台詞でも角度を変えることで、ボッチ側のシーンが単調にならない。鳥のキャラを“人間と同じ会話リズム”に寄せるか、“動物っぽさ”を少し残すかで印象が変わるのも面白く、声優の選択でキャラの温度が決まります。結果としてキーコは、ボッチの悪だくみを説明する役にも、視聴者の代わりにツッコむ役にもなれ、物語の潤滑油になります。

青空家・雨森家の大人たち:怒り方と呆れ方で“家庭の笑い”を作る

家庭コメディの大人は、ただ常識的に叱るだけだとドラマになりすぎますし、逆に子どもに合わせて騒ぎすぎると全体が散ります。本作の大人たちは、どこか誇張された個性を持ちつつも、最後に“生活の基準”へ戻す役割を担います。声優の演技としては、怒鳴るだけでなく、ため息や小言、淡々としたツッコミ、妙に丁寧な言葉遣いなど、反応の幅で笑いを作る必要があります。雨森家のママのように、教育熱心さが過剰でプロレス的なノリに寄るキャラなら、声も迫力と勢いが必要で、そこがボッチの小悪党ぶりと釣り合って初めて“家庭内の別のコメディ”が成立します。パパ側が科学者的な立ち位置なら、理屈っぽさや自信過剰さが声ににじむと、発明・実験ネタがより面白くなる。大人役の声優は、子ども側の騒動に対して“別の笑いの角度”を提示する重要な存在です。

先生・校長など学校側:秩序の象徴を“漫画的にゆるめる”演技

学校の大人は、秩序や常識を代表するはずなのに、ギャグアニメでは完全に常識人だと話が止まってしまいます。そこで必要になるのが、声の演技で“常識の人だけど、ちょっと変”というバランスを作ることです。担任が妙に真面目すぎてズレている、体育教師が熱血で空回る、校長が大げさに慌てる――こうした個性は、台詞の抑揚や間で決定的に伝わります。特に、ロボタンが学校で能力を使って騒動になる回では、先生側のリアクションが作品の笑いの大部分を担うこともあります。視聴者が笑えるのは、「先生が本気で怒っているのに、状況がバカバカしい」からで、そのギャップを成立させるのが声優の仕事です。

掛け合いの魅力:全員が主役級に動く“声の合奏”

『ロボタン(第2作)』の声優面での魅力は、誰か一人の名演だけで成立するのではなく、掛け合いの“合奏”で騒動のテンポを作っている点にあります。ロボタンが暴走し、カンちゃんが止め、ボッチが煽り、キーコが合いの手を入れ、親が叱り、先生がまとめようとして失敗する――この連鎖が気持ちよく回ると、画面は騒がしいのに“聞き取りやすい”状態になります。ギャグが成立するのは、台詞が重ならない、間が崩れない、リアクションが同じ方向に揃いすぎない、という細かい調整の結果で、声優のチームワークが見えないところで働いている。視聴者はその技術を意識しなくても、体感として「テンポがいい」「ずっと笑える」と感じます。だから本作の声の魅力は、単なるキャストの豪華さではなく、作品の構造に合わせた“噛み合いの良さ”として残りやすいのです。

[anime-5]

■ 視聴者の感想

まず出てきやすい声:とにかく“明るく騒がしいのに疲れない”

『ロボタン(第2作)』を見た人が語りやすい第一印象は、「賑やかでテンポが良かった」という感覚です。ギャグアニメは、騒がしさが強すぎると視聴が疲れる一方、静かすぎると勢いが死んでしまいます。本作は、ロボタンが騒動を起こすエネルギー量が多いのに、最後に必ず“元の生活に戻る”帰着点があり、嫌な後味を残しにくい。そのため、当時リアルタイムで見ていた層には「放送が終わると、なんだか気分が軽くなる番組だった」という受け止め方が生まれやすいです。1回の放送の中で小さな山を何度も越える構成も相まって、「短い時間で笑いが詰まっていた」という満足感につながります。

リメイクの受け止め:旧作を知らなくても入りやすい“入口の広さ”

第2作という位置づけは、旧作との比較を呼びますが、視聴者の感想としては「元を知らなくても普通に楽しめた」という声が出やすいタイプです。設定が“画面から出てくるロボット”という分かりやすい導入になっているため、1話目からキャラクターの面白さが掴めます。また能力が増え、技名がキャッチーに整理されているので、説明を細かく聞かなくても「こういうことができるんだな」と直感で理解できる。旧作を知っている人は「ここが変わった」「時代に合わせたんだな」と思いながら見られ、知らない人は「普通に新作のギャグアニメ」として見られる。入口の広さが、視聴者の間口を広げる要因になっています。

ロボタンの評価:失敗が“かわいさ”へ変換される主人公

主人公ロボタンについての感想は、性能の凄さよりも「お調子者で憎めない」「失敗しても元気」という方向に寄りやすいです。ロボタンは万能ロボットとして無双するのではなく、善意で動いて空回りし、怒られ、落ち込み、でもすぐ復活する。この循環が、“かわいさ”を生みます。視聴者にとっては、成功してスカッとするというより、失敗しても暗くならない姿に安心する。日常で嫌なことがあっても、ロボタンの軽さを見て「まあいいか」と思える。そういう気分転換の装置として記憶されやすい主人公です。特に語尾や口癖の癖が強いキャラは、好みが割れやすいのに、本作ではその癖が“ギャグの目印”として活きており、耳に残ることで逆に愛着がつきやすい傾向があります。

カンちゃんの存在:視聴者が感情移入しやすい“普通の子”

視聴者が自分を重ねやすいのは、ロボタンではなくカンちゃん側です。ロボタンがすごいことをしてしまうほど、カンちゃんの驚きや困り顔が“視聴者の反応”になります。「それはやりすぎ」「今はやめて」「お願いだから静かにして」――こうした気持ちがカンちゃんの台詞や態度に代弁されるので、視聴者は騒動を客観視しながら笑える。逆に言うと、カンちゃんがいるからロボタンの暴走が受け止められる。視聴者の感想として「ロボタンは困るけど、カンちゃんがかわいそうで笑える」「二人の関係が微笑ましい」というように、主役コンビの相性を褒める方向へ流れやすいです。

ボッチ周辺の反応:嫌われ役ではなく“面倒を起こす楽しさ”がある

ボッチは意地悪で毒舌で、ロボタンを困らせる側に回ることが多いのに、感想としては「憎たらしいけど面白い」「出ると話が動く」という評価になりやすいタイプです。これは、ボッチの悪さが“本気で陰湿”ではなく、どこか子どもっぽい悪知恵として描かれ、痛い目を見ることも多いからです。視聴者はボッチを道徳的に裁くというより、彼の悪だくみが引き起こす混乱を楽しむ。さらにキーコの存在があることで、ボッチ側の場面は掛け合いが生まれ、単独の嫌味になりにくい。結果として「ボッチが出る回は賑やか」「ボッチの言い回しが記憶に残る」といった声が出やすく、サブキャラとして強い印象を残します。

“近未来感”の受け止め:当時らしいワクワクがある

ロボタンがパソコンから出てくる導入は、今見るとファンタジーに感じる部分もありますが、当時の視聴者にとっては“新しい機械”へのワクワクと直結しやすい仕掛けでした。家の中の機器が物語の入口になることで、「自分の家にもこんなことが…」という想像が働き、作品が生活と地続きになる。視聴者の感想としては、「画面から出てくるのが面白かった」「機械っぽいギャグが当時っぽい」というように、時代感込みで懐かしむ語り方が出やすいです。SFが遠い世界の話ではなく、家の居間に落ちてくる。この身近さが、1980年代の“未来の匂い”として記憶されます。

笑いの種類:ドタバタだけでなく“言葉のズレ”が残る

視聴者の記憶に残る笑いは、派手な能力発動や追いかけっこだけではありません。ロボタンの言い回し、ボッチの毒舌、先生や親の呆れ方など、言葉のズレが耳に残るタイプの作品です。特に語尾や呼び名、技名の掛け声などは、当時の子どもが真似しやすく、家庭や学校の雑談に混ざりやすい。だから感想として「友だちと真似した」「口癖だけ覚えている」という話になりがちです。映像の派手さより、音と言葉が記憶を支配する。こういう作品は、後年になってもふとフレーズが蘇りやすいという強みがあります。

好き嫌いが分かれるポイント:騒がしさと癖の強さ

もちろん、全員が同じように受け止めるわけではなく、感想には好みの差も出ます。本作はテンションが高く、キャラクターの口調や癖が強いので、落ち着いた作風を好む人には「うるさい」「落ち着かない」と感じられることもあります。ただ、この“強さ”こそが作品の個性で、好きな人はそこを含めて愛着を持ちます。ギャグアニメは、癖が薄いと埋もれますし、癖が強いと刺さる。『ロボタン(第2作)』は明らかに“刺さる側”に振った作りで、結果として「ハマる人の記憶に残る」タイプの番組になっています。

総合すると:家族視聴でも、子ども同士でも“話題にしやすい番組”

視聴者の感想をまとめると、本作は“ストーリーを追う”より“空気を楽しむ”番組として受け止められやすい作品です。毎回の騒動が分かりやすく、見終わると明るい気分が残り、主題歌や口癖が生活に入り込みやすい。家族で見ても、子ども同士で見ても、感想が共有しやすいタイプです。後年の回想で細部を語るより、「あのロボット、いつも失敗してたよね」「歌が頭に残ってる」といった“感触の記憶”で語られることが多い。そういう意味で『ロボタン(第2作)』は、1980年代のテレビアニメらしい“生活に染みる娯楽”として評価されやすい作品だと言えます。

[anime-6]

■ 好きな場面

“好きな場面”が生まれやすい構造:毎回の騒動が小さな見せ場の連続

『ロボタン(第2作)』は、一本の物語のクライマックスがドーンと来るタイプではなく、短い話の中に小さな山がいくつも配置される構成なので、視聴者の「ここが好き!」が分散して生まれやすい作品です。つまり、感動の名場面よりも「笑った瞬間」「ズレが決まった瞬間」「掛け合いが冴えた瞬間」が“好きな場面”として記憶に残ります。しかもロボタンは能力持ちで、技の見せ方が毎回違うため、視聴者は「今回はどの能力が決め手になるのか」を楽しみながら見られる。その結果、好きな場面はストーリーの筋よりも“動きとリアクション”に寄りやすく、思い出し方も「〇〇の回」ではなく「ロボタンがあれをやった時」になりやすいのが特徴です。

登場シーンのワクワク:画面から飛び出す“非日常の侵入”

好きな場面として語られやすいのは、やはりロボタンの登場が象徴する「画面から出てくる」という感覚です。導入としてのインパクトが強く、当時の視聴者にとっては“身近な機械の中に宇宙がつながっている”ようなワクワクがありました。回によっては、ロボタンが電波的な性質を匂わせる場面や、機械のトラブルに絡むギャグが挟まることもあり、そういうシーンは「当時っぽい近未来感」として懐かしまれやすい。特に家庭の居間や子ども部屋のような日常空間で、いきなり非日常が立ち上がる瞬間は、視聴者の記憶に“入口の強い絵”として残ります。

能力発動の“お約束”が決まる瞬間:ロボタンコプターのドタバタ

好きな場面の定番は、能力の発動シーンです。中でもロボタンコプターのように、見た目の変化が分かりやすく、動きが派手で、なおかつ制限(高く飛べないなど)がある能力は、ギャグの材料として非常に強い。視聴者は「飛べるんだ!」と期待した瞬間に、「あれ、思ったより低い」「そこまでしか行けない」「逆に邪魔になってる」とズレを見せられるので、笑いが起きやすい。好きな場面として残るのは、うまくいってカッコいい瞬間ではなく、“カッコつけたのに台無しになった瞬間”だったりします。ロボタンが張り切るほど転ぶ、その気持ちよさが、ドタバタ好きの視聴者に刺さります。

ロボタンスナッチの“引き寄せオチ”:便利が過剰になって崩れる

引き寄せ系の能力は、ギャグにすると「必要なものだけ取れない」「余計なものまで来る」というオチが作りやすい。ロボタンスナッチはまさにそのタイプで、視聴者が好きになりやすいのは、狙いが外れて場がメチャクチャになる瞬間です。例えば、なくした物を取ろうとして家中の物が集まってしまう、敵の道具を奪おうとして関係ない大物が飛んでくる、学校の備品が一斉に動いて先生が激怒する――こういう“引き寄せによるカオス”は、映像的にも面白く、短い話でも一気に盛り上がる。視聴者は「またやった!」と笑いながらも、引き寄せの瞬間そのものは爽快で、技としての気持ちよさとオチの面白さが同居します。

ロボタンスコープの“見えすぎ”ギャグ:真面目な観察が誤解を増やす

望遠鏡的な能力は、本来なら“状況把握→解決”に向きますが、本作ではそこが逆に働くのが面白いところです。遠くが見えることで、見なくていいものまで見えてしまい、誤解が広がる。あるいは、ロボタンが自信満々に説明するほど、説明が的外れで周囲が混乱する。こうした“真面目な顔でズレたことを言う”タイプのギャグは、ドタバタとは別の笑いとして残りやすいです。視聴者の好きな場面としては、ロボタンがスコープで何かを見た直後に、カンちゃんが青ざめたり、先生が怒ったり、ボッチがニヤニヤしたりする反応がセットで思い出されやすい。能力が“会話の引き金”になるので、キャラの掛け合い込みで印象に残ります。

ロボタンハンドの“取り返しのつかなさ”:小さな操作が大事故を呼ぶ

ロボタンハンドは、内蔵PCのイメージと結びつく能力で、「キー操作で伸びる」という発想そのものが当時の“機械への憧れ”とギャグを両立させています。好きな場面として残るのは、手が伸びて便利そうなのに、動きが繊細ではなく、机の上をなぎ倒す、引っかけて全部引っ張る、ボッチを捕まえようとして別のものをつかむ、といった“事故の連鎖”。機械的であるほど暴走が面白く、視聴者は「やめてー!」と思いながら笑える。こういう場面は、音や効果、周囲のリアクションが派手になり、短時間で“見せ場”として成立するので、好きな場面として記憶に残りやすいです。

ボッチの悪だくみが決まる瞬間:小さな策が大騒動へ繋がる

ロボタンの能力が暴発するだけでも面白いですが、そこへボッチが仕掛けると、“笑いの流れ”が二段階になります。まずボッチがニヤッとして小さな策を実行し、次にロボタンがそれに気づかず善意で動いて、事態が大きくなる。この「最初は小さな悪さ→結果は大混乱」という流れが見えた瞬間、視聴者は“来たな”という期待を持てる。好きな場面として語られるのは、ボッチの策がバレた瞬間よりも、策が成功した直後にロボタンが自信満々で動き始める場面だったりします。視聴者はオチを予感して、笑いの準備をしながら見る。コメディとして最も気持ちいい瞬間の一つです。

先生や親の“ツッコミ”が爆発する場面:秩序側が本気で怒るほど面白い

学校や家庭という秩序がある場所で騒動が起きると、必ず“怒る側”が登場します。ギャグとして好きな場面になりやすいのは、その怒り方が大げさだったり、妙に冷静だったり、言葉遣いが独特だったりして、怒っているのに笑える時です。先生が「これは教育上よくない!」と真面目に言うほど、状況がバカバカしく見えて笑える。親が「もう勝手にしなさい」と匙を投げた瞬間に、ロボタンがしょんぼりする――そんな温度差も印象的です。視聴者は、ロボタンの暴走と同じくらい、周囲の“反応芸”を楽しんでいて、ツッコミが決まった場面は好きなシーンとして残りやすいです。

敵役が絡む“イベント回”:日常の外側が混ざって派手になる

敵役(たとえばマリリンのような存在)が絡む回は、普段の生活トラブルよりも派手に動きやすく、好きな場面として挙がりやすい傾向があります。宇宙服やメカ、謎のロボットなど、見た目の要素が増えるので、視覚的な記憶に残りやすいのです。ただし本作の場合、敵役が強すぎてシリアスになるより、どこかズレた野望やこだわりで笑いが生まれる方向に寄るため、「敵が出る=怖い」ではなく「敵が出る=また変な回だ」という楽しみ方になります。ロボタンが敵に対しても空回りし、妙にカッコつけたのに崩れる――そのギャップが、イベント回の好きな場面を作ります。

結局いちばん残るのは“最後の空気”:騒動のあとに戻る安心

好きな場面を語る時、具体的なギャグや能力シーンだけでなく、「最後にいつもの日常へ戻っていく感じ」が好きだという受け止め方も出やすいです。どれだけ家が散らかっても、学校が混乱しても、最後は何となく収まって、ロボタンが反省したり開き直ったりしながら次へ進む。この“後味の軽さ”が作品の魅力で、視聴者にとっては、笑った記憶とセットで安心の記憶が残ります。だから本作の好きな場面は、爆笑シーンだけではなく、騒動が片付いてみんなが呆れながらも笑っている、そんな小さな締めのシーンにも宿りやすいのです。

[anime-7]

■ 好きなキャラクター

“好き”の基準が分かれやすい作品:正統派よりクセの強さが刺さる

『ロボタン(第2作)』は、ヒーローが格好よく勝つ作品というより、クセの強い面々がズレた方向にぶつかり合って笑いを作る作品です。だから「好きなキャラクター」も、道徳的に正しいかどうかより、見ていて面白いか、口癖が耳に残るか、動きが派手か、という“体感の楽しさ”で選ばれやすい傾向があります。視聴者の好みは、「かわいい」「うるさい」「憎たらしい」「頼もしい」など真逆に割れやすいのに、それでも語られるキャラはだいたい同じで、中心にいる数名に人気が集中しやすいタイプです。その理由は明快で、中心キャラほど“失敗の場面”や“掛け合い”が多く、記憶に残る瞬間の総量が多いからです。

ロボタン派:失敗しても嫌いになれない“元気の塊”が好き

ロボタンが好きだという人の理由は、だいたい「とにかく明るい」「表情がころころ変わる」「善意で動くのがかわいい」「失敗しても立ち直りが早い」といった、人格面の愛嬌に集中します。ロボタンは能力が多く、何でもできそうなのに、実際は空回りばかり。そこが逆に“等身大”に見えるのが面白いところです。視聴者は、成功して格好よく決める主人公より、やらかして怒られて、でもめげない主人公に親しみを持つことがある。特に子どもの視聴者にとっては、失敗が怖くないというメッセージにも見えやすく、「うまくいかなくても次がある」と感じられる。さらに、能力の発動シーンが毎回の見せ場になるので、ロボタン好きの人は「今日はどの技を使うのか」を楽しむ“メカ的な好き”も持ちやすいです。かわいさと派手さが同居しているのが、ロボタン人気の強さです。

カンちゃん派:振り回されながらも優しい“相棒ポジション”が好き

カンちゃんが好きという人は、主役の相棒としての“人間らしさ”に惹かれることが多いです。ロボタンに振り回されて困り顔になり、時に怒りながらも、結局はロボタンを見捨てずに付き合う。こういう姿は、視聴者の感情移入ポイントになりやすい。特に、ロボタンがやらかしたときに、カンちゃんが責任を取ろうとしたり、周囲に謝ったりする場面があると、「ちゃんとしてる」「いい子だ」と評価されます。ギャグアニメでは、常識人が埋もれがちですが、本作ではカンちゃんが“常識の基準点”として機能するからこそ重要で、好きなキャラとして挙げられやすいのです。また、ロボタンと二人でいる時の距離感が微笑ましいと感じる視聴者も多く、「二人セットで好き」という言い方になりやすいのも特徴です。

ボッチ派:憎たらしいのに面白い“トラブル製造機”が好き

ボッチが好きという層は、単純に“かわいい”ではなく、言動の毒や悪知恵の面白さを評価します。ボッチは意地悪で、ロボタンを困らせる側に回ることが多いのに、嫌われきらない。なぜなら、彼の悪さはどこか子どもっぽく、計画も完璧ではなく、最後に自分も痛い目を見ることが多いからです。視聴者は「またやってる」と呆れながら笑い、ボッチが出ると話が動くことを知っているので、登場するだけで期待が上がる。さらに、毒舌や口癖が耳に残るタイプのキャラは、後年の回想で強い。好きなキャラとして挙げる人は、「ボッチの台詞が忘れられない」「ボッチの悪だくみ回が好き」といった“エピソード込み”で語りやすいです。悪役寄りのキャラが人気を取るのは、コメディ作品では珍しくなく、本作でもボッチはその典型です。

キーコ派:合いの手と自立感がクセになる“相棒の相棒”が好き

キーコが好きという人は、メインキャラより少し外側の味を好むタイプが多いです。鳥キャラは賑やかしになりやすいのに、キーコは意思を持ってしゃべることで“第三者の視点”を作れます。ボッチに同調したり、逆にからかったり、状況にツッコミを入れたりと、動きが柔軟です。そのため視聴者は、キーコが一言言うだけで場が締まったり崩れたりするのを楽しめる。こういうキャラは、作品を何度か見た人ほど好きになりやすく、「主役はロボタンだけど、実はキーコが好き」という“通っぽい推し”になりやすいです。キーコの魅力は目立つ派手さではなく、空気を変える一言にあります。

青空家のパパ・ママ派:家庭の温度を作る“現実の器”が好き

大人キャラが好きという視聴者は、ドタバタの中で“戻り先”を作ってくれる存在に安心するタイプです。ロボタンや子どもたちが暴走しても、親が「はいはい」と受け止めたり、「もう知らない」と呆れたりすることで、家庭の温度が保たれる。特に、怒り方が理不尽ではなく、どこかユーモラスに描かれると、大人側のキャラにも愛着が生まれます。視聴者は子どもの頃はロボタン目線で笑い、大人になってからは親目線で「大変だな」と笑える。そういう二重の楽しみがある場合、親キャラは後年に再評価されやすく、好きなキャラとして挙がることがあります。

雨森家のママ派:強烈な個性が“記憶に刺さる”

雨森家のママのように、教育熱心さと身体的な強さ、独特の言葉遣いが混ざったキャラは、登場すると場を持っていく強さがあります。こういうキャラは好き嫌いが分かれやすい一方で、好きな人には強烈に刺さる。ボッチが調子に乗った瞬間に制裁が飛ぶ、言葉遣いが丁寧なのに圧がすごい、家庭内でプロレス的なノリが始まる――こうした“過剰さ”がギャグとして記憶に残り、「あのお母さんが好き」という指名が生まれます。子ども視点では怖いのに面白い、大人視点では笑える。この二面性が、好きキャラ候補として強いです。

先生・校長派:秩序側のクセが笑いを生む“学園の名脇役”が好き

担任や体育教師、校長など学校側のキャラが好きという人は、主役たちの騒動に対する“リアクション芸”を楽しむ層です。先生が真面目に怒るほど、状況がバカバカしく見えて笑える。校長が大げさに慌てるほど、学校という場の秩序が崩れて面白い。こうした秩序側キャラは、話のオチを締めたり、騒動を増幅したりする役割を持つため、印象に残る場面が多い。結果として「先生のキャラが良かった」「校長の声が忘れられない」といった形で“好き”に繋がります。主役の陰に隠れがちなのに、実は作品のテンポを支えている存在です。

マリリン派:敵役なのに憎めない“イベント回の華”が好き

敵役として登場するマリリン系のキャラが好きになる人は、日常回より“イベント回”の派手さを好む傾向があります。敵がいると、ロボタンの能力がより派手に使われ、舞台も広がりやすい。さらに、敵役がどこかズレた野望や美意識を持っていると、悪役というより“面白いゲスト”になり、見ていて楽しい。ロボタンとの対決がシリアスではなく、妙なやり取りや意外な弱点で崩れると、「敵なのにかわいい」「変だけど好き」という感情が生まれます。好きキャラとして挙がる時も、「敵だけど面白い」「出てくる回が好き」という語り方になりやすいです。

結局は“推し”が変わる作品:成長とともに好きが移動する

『ロボタン(第2作)』の面白いところは、見る年齢や視点が変わると、好きなキャラクターが移動しやすい点です。子どもの頃はロボタンの派手さとかわいさに惹かれ、少し大きくなるとボッチの悪知恵の面白さに惹かれ、大人になると親や先生の苦労とツッコミが刺さる。つまり“推しの移動”が起きやすい作品です。それはキャラが薄いからではなく、キャラ同士の役割がはっきりしていて、どの立場にも笑いが用意されているからです。好きなキャラクターを語ること自体が、作品の楽しみ方の違いを映す。だから本作は、視聴者の中で「私はこのキャラ派」と分かれても、その分だけ作品の思い出が豊かに残るタイプのアニメだと言えます。

[anime-8]

■ 関連商品のまとめ

関連商品の全体像:テレビの中の賑やかさが“家の中へ持ち帰れる”形に広がる

『ロボタン(第2作)』の関連商品は、巨大な玩具展開で一気に市場を塗りつぶすタイプというより、1980年代の子ども向けアニメが定番として持っていた「映像」「音楽」「紙もの」「生活雑貨」「ちょっとした玩具」のラインに、作品の明るさとキャラクター性を載せて展開していくイメージが強いジャンルです。ロボタンというキャラは、技名や口癖が耳に残り、姿形も記号性が高いので、商品化すると“見ただけで分かる”強さがあります。つまり、下敷きやシールのような小さなグッズでも成立しやすく、当時の子どもたちが日常の中で持ち歩きやすい。作品の本質が生活コメディであることも、文房具や日用品との相性を良くしていて、「テレビの中の騒動が、学校や家の机の上まで降りてくる」ような感覚を作れます。

■ 映像関連商品

映像関連は、まず当時の基本であるVHSが中心になりやすい領域です。放送を録画できる家庭が増えつつあった時代とはいえ、公式の“パッケージとして残す”商品には、コレクション性と安心感があります。特に子ども向けアニメの場合、全話が揃う形よりも、人気回や分かりやすい回を抜粋した構成、あるいは数巻に区切ったシリーズ展開が想像しやすいです。パッケージのジャケットは、ロボタンの表情や技のイメージが強く押し出される傾向があり、店頭で目に入った瞬間に作品のテンションが伝わる作りになりがちです。後年になれば、再放送や復刻の流れでDVD化、場合によってはBOX化といった“まとめて保存する”方向へ価値が移り、当時見ていた層が大人になってから「手元に残すために買う」商品へ変わっていきます。映像特典としては、オープニング・エンディングのノンクレジットや、設定画・ジャケット用の描き下ろしなどが付くと、ファン心理を刺激しやすいタイプです。

■ 書籍関連

書籍は、アニメの世界を“読み物”として補強する方向と、“眺めるもの”として楽しませる方向に分かれます。前者としては、児童向けの絵本・読み物風の簡易ノベライズ、学年誌的な媒体での短い紹介記事や漫画化企画などが入りやすい。後者としては、テレビマガジン系・アニメ誌系での特集、ピンナップ、キャラクター紹介ページ、設定の断片を載せた記事が定番です。ロボタンの能力が複数ある作品は、図解や“技カタログ”として紙面に落とし込みやすく、子どもたちは「この技はこうやって出すんだ」と読みながら真似できる。さらに、シール付きブックや迷路・間違い探しのような遊べる書籍も作りやすく、家庭での娯楽として親が買い与えやすい商品になります。ムック的なファンブックが出る場合は、キャラのプロフィールや決めゼリフ、名場面の紹介など、作品の“賑やかさ”を整理して並べることで、読み返すたびに当時のテンションが戻るような構成になりやすいです。

■ 音楽関連

音楽関連は、主題歌の存在が強い作品ほど軸がはっきりします。『ロボタン(第2作)』は、オープニングとエンディングが“番組の気分”をそのまま固めるタイプなので、シングル(EP盤やカセット、後年ならCD)として手元に置く価値が出やすい。子どもが覚えて歌う、家で流す、運動会や遊びのBGMにする――そういう日常用途が想像できます。さらにサウンドトラックが出るなら、ドタバタの追いかけっこ曲、能力発動の決め曲、敵役登場の曲など、短い劇伴が“作品の匂い”を強く持っているため、聴くだけで場面が蘇る効果が高い。キャラクターソングやイメージソングが作られる場合も、ロボタンの口癖や技名を歌詞に入れるだけで“それっぽさ”が出るので企画が立てやすい領域です。後年には復刻盤やベスト盤、配信解禁といった形で、ノスタルジー需要に応える商品へ移行しやすいのも音楽の強みです。

■ ホビー・おもちゃ

玩具は、ロボタンというキャラクターの“ギミックの多さ”が活きる分野です。直接変形する大きなロボ玩具というより、キャラの顔や体の特徴をデフォルメしたソフビ人形、プルバック走行のおもちゃ、小さなフィギュア、スタンプ、貯金箱、指人形など、子どもが手に持って遊べるサイズの展開が似合います。ロボタンの能力が多い設定は、「技ごっこ」や「道具ごっこ」と相性が良く、玩具化するなら“技を再現する風”の簡易ギミック(羽が出る、腕が伸びる風、車輪が出る風など)を仕込むだけで子どもの想像力が勝手に補完します。ガチャガチャや食玩のミニマスコットも想像しやすく、当時の子ども文化の中では「集める楽しみ」が大きかった。さらに、シールや缶バッジ、キーホルダーのような小物は、ロボタンの表情違いを出すだけで商品バリエーションが作れ、コレクター心をくすぐりやすいです。

■ ゲーム

ゲーム関連は、テレビアニメの定番として、まずアナログ寄りの展開が強くなります。すごろくボードゲームやカードゲームは、キャラクターの絵があれば成立し、ルールも簡単に作れるため当時の商品化の王道です。ロボタンの能力はイベントマスやカード効果として落とし込みやすく、「ロボタンスナッチでアイテムを引き寄せる」「ロボタンコプターでショートカット」など、番組のノリを遊びに変換しやすい。加えて、子ども向けの簡易電子ゲーム(LCD系)や、ミニゲーム的な玩具があれば、それも“ゲーム枠”として語られます。もし家庭用ゲーム機向けの展開があった場合でも、アクションよりコメディ寄りのミニゲーム集、あるいは短いステージをクリアする形式になりやすく、ロボタンの技を使って失敗して笑う、という番組の味を再現する方向に寄るでしょう。いずれにせよ、本作のゲーム化は“勝つ快感”より“騒動の再現”が主眼になりやすいです。

■ 食玩・文房具・日用品

このジャンルは、『ロボタン(第2作)』のような生活コメディ作品と特に相性が良い領域です。文房具では、下敷き、ノート、鉛筆、消しゴム、筆箱、定規、シール帳といった定番が中心になり、ロボタンやカンちゃん、ボッチなど主要キャラのイラストが入るだけで商品として成立します。表情違い、技名入り、決めゼリフ入りなど、差分を作りやすいのも強みです。日用品では、コップ、弁当箱、ハンカチ、巾着、歯ブラシセット、タオル、ポーチなど、“学校に持っていけるもの”が主戦場になります。食玩は、シール付き菓子、カード付きガム、ミニ消しゴム入りのおまけ菓子などが定番で、当たり要素やラインナップの収集性が子ども文化と噛み合います。こうした商品群は、作品の放送が終わっても残りやすく、押し入れから出てきたときに一気に思い出が蘇る“昭和・平成初期グッズ”として後年の価値も生まれやすいです。

■ お菓子・食品関連

食品系は、コラボというより“キャラクターパッケージ”としての展開が想像しやすい領域です。子ども向け菓子の袋にロボタンが描かれているだけで、購買動機になりますし、シールやカードが付けばコレクション性が生まれる。ロボタンのエネルギー源が食べ物に結びつくような設定が語られる回があると、そこから派生して“味”や“商品名”にロボタン要素を乗せやすい。駄菓子屋やコンビニの棚で目につくことで、番組を見ていない子にもキャラが浸透する効果があります。また、販促としてポスターや応募券、景品などが付くと、当時の子どもたちは「集める」「送る」「当てる」という遊びを追加で楽しめる。食品は消えてしまう商品ですが、付属のカードやシールが残るので、記憶の中では“グッズ”として残りやすいのが特徴です。

まとめると:大物より“小さく持ち歩けるロボタン”が主役になりやすい

『ロボタン(第2作)』の関連商品は、巨大なメカ玩具一発よりも、生活の中に溶け込む小物で“ロボタンを連れて歩く”方向に強みがあるタイプです。ロボタンの技名・口癖・表情の豊かさは、シールや文房具、ミニマスコットの差分作りに向いていて、集める楽しみも作りやすい。映像や音楽は“思い出を保存する”役割、紙ものは“世界観を整理して眺める”役割、玩具や小物は“ごっこ遊びと日常の彩り”の役割を担い、それぞれが作品の明るさを別の形で持ち帰らせます。結果として、ファンの記憶には「何かしら家にあった」「友だちが持っていた」という形で残りやすい。作品そのものが生活コメディであるぶん、商品もまた生活の中に居場所を作りやすい――それが『ロボタン(第2作)』関連商品の大きな傾向です。

[anime-9]

■ オークション・フリマなどの中古市場

中古市場の見方:まずは「作品名そのもの」より“カテゴリ”で相場の空気を掴む

『ロボタン(第2作)』関連の中古市場は、出品物が「映像ソフト」「主題歌レコード」「小物グッズ」「食玩・おまけ」「雑誌切り抜き」など多方向に散りやすく、作品タイトルだけで検索すると、同名・類似名・旧作側・ロボット一般語の混入も起きやすいのが特徴です。そのため、相場感は“作品名一発”で断定せず、「どのカテゴリの品を見ているか」を先に固定して眺めるとブレが減ります。実際、Yahoo!オークションの「ロボタン」関連(検索語ベース)の直近落札データでも、件数と平均落札の情報がまとまって表示されており、雑多な混在を含みつつも、全体の温度感(=安い小物が多いのか、高額コレクションが混ざるのか)を掴む入口として使えます。

■ 映像関連商品(VHS・LD・DVDなど)

映像系は、いわゆる“昭和~平成初期のアニメVHS”としての需要が強く、価値が出るポイントがはっきりしています。第一は「状態」、第二は「巻数・シリーズのまとまり」、第三は「付属品(ジャケット、解説、帯、ケースの欠け)」です。特にVHSは再生環境の問題があるため、“観るため”というより“所有するため”の比率が上がりやすく、ジャケットの色あせや背表紙の痛みが価格に直結しやすい傾向があります。逆に言えば、同じタイトルでも保存状態が良いだけで一段上に跳ねやすい。なお、Yahoo!側の落札相場ページはカテゴリを絞った集計もでき、たとえば「ロボット(アニメ)/ビデオテープ」のように近い領域を眺めると、最安~最高と平均のレンジ感が把握できます(作品固有ではなくカテゴリ全体の空気として見るのがコツです)。 また、作品名で探す場合は「ロボタン(第2作)」「1986」「日本テレビ」「読売テレビ」などの補助語や、パッケージ表記の巻数(Vol.表記)を併用し、別作品の混入を減らすと見つけやすくなります。

■ 書籍関連(雑誌・ムック・設定資料・切り抜き類)

紙ものは、コンプリート志向よりも「当時の空気が残っているか」で価値が出ます。具体的には、アニメ誌の特集号、番組紹介ページ、ピンナップ、綴じ込み付録、学年誌系の紹介記事などが狙われやすいジャンルです。ただし『ロボタン(第2作)』は、作品規模に対して“巨大な公式設定資料集が常に出回る”タイプとは限らないため、紙ものは「出会えたら拾う」市場になりやすいです。落札額が跳ねるのは、単品の雑誌より、切り抜き・付録・小物をまとめたロット出品で“当時物の束”として価値が出た場合。逆に、状態が悪い・ページ欠け・付録欠品は下がりやすい。ここは出品写真の情報量が勝負で、買う側も「欠けている前提」で慎重に入札しがちなので、説明が丁寧なほど取引が成立しやすくなります。

■ 音楽関連(EP・LP・カセット・CD)

主題歌関連は、“アニメグッズ”というより“アニメソング盤のコレクション”として動きます。特にEP盤は、盤そのものの希少性に加えて「ジャケット」「帯」「スリーブ」「盤面の傷」「針落ちノイズの程度」など、状態による価格差が大きいのが特徴です。Yahoo!オークションの落札相場でも「ロボタン(アニメソング/レコード)」として集計された範囲が提示され、最安~最高・平均のレンジが見えるため、買い手が“どのくらいで落札されやすいか”の体感を掴む目安になります。 フリマ側では、出品者が「主題歌レコード」「丸山祐子」などの要素で訴求し、一定価格で売り切れる例もあり、たとえばメルカリ上ではEPが3,000円で取引完了している掲載が確認できます(個別例なので相場の断定ではなく、価格帯の実例として見るのが無難です)。 音楽系は“再生する人”も一定数いるため、盤質・試聴可否・保管状態を丁寧に書ける出品ほど強く、逆に情報が薄いと入札が伸びにくい傾向があります。

■ ホビー・おもちゃ(ソフビ・ミニフィギュア・当時物小物)

玩具・立体物は、中古市場で最も値段が動きやすいジャンルです。理由は単純で、現存数が少ないものほど“欲しい人が見つけた時に一気に買いに行く”から。さらに、食玩・おまけ類は個体差(欠け・変色・パーツ不足)が多く、完品かどうかで別物のように価格が変わります。Yahoo!オークションの「ロボタン(おもちゃ、ゲーム)」の落札相場ページでは、直近の平均落札額が提示され、個別の落札例も並ぶため、「小物でも状態次第で数千円、まとまりや希少性が絡むと上に跳ねる」空気が読み取れます。 この領域は、購入側がチェックするポイントがはっきりしていて、(1)箱・台紙の有無、(2)シリーズの揃い、(3)当時物らしさ(メーカー刻印や素材感)、(4)破損・補修跡、ここが揃うほど強い。逆に言えば、出品側は写真を増やし、刻印や裏面、付属品を丁寧に見せるほど信用が上がります。

■ ゲーム・ボードゲーム・カード類

もしボードゲームやカードゲームが出てくる場合は、「駒・カードの欠品がないか」「ルーレットなどの可動パーツが生きているか」で価格が大きく変わります。箱がボロボロでも中身が完品なら評価されやすい一方、外箱が綺麗でも中身欠品は伸びにくい。フリマだと欠品が見落とされがちなので、オークションの方が“完品は高く、欠品は安く”とメリハリがつきやすい印象です。探し方としては「ロボタン すごろく」「ロボタン ボードゲーム」「ロボタン カード」など、“ゲーム種別ワード”を足すとノイズが減ります。

■ 食玩・文房具・日用品(下敷き・シール・ノート・コップ等)

このジャンルは、単価は比較的落ち着きやすい一方で、「未使用」「デッドストック」「当時の袋入り」「台紙付き」で一気に評価が上がります。子どもが実用品として使い切る商品なので、未使用が残りにくいからです。特にシール類は“粘着の劣化”も状態要素になるため、未使用でも保管環境が悪いと評価が落ちることがあります。文房具はまとめ売り(ロット)になると、単品では弱い品が“当時物セット”として魅力を持ち、結果的に競りやすい流れもあります。

落札価格がブレる理由:少数のコレクター需要と“検索の混在”が同時に起きる

『ロボタン(第2作)』の中古市場は、誰もが毎日探している巨大IPというより、“欲しい人が欲しい時に探す”タイプになりやすいので、出品タイミングで競争密度が変わります。加えて「ロボタン」という語が短く、検索混在が起こりやすい点も価格のブレ要因です。Yahoo!の検索・落札相場ページでも、同じ検索語ベースで件数や平均が出ますが、そこには関連度の揺れが含まれ得るため、数字は“相場の断定”というより“今この市場にどれくらい動きがあるか”の温度計として使うのが安全です。

買う側のコツ:欲しい物ほど「条件の言語化」と「保存検索」が効く

買う側が失敗しにくいのは、欲しい物を最初から細かく言語化することです。例として、映像なら「VHS」「巻数」「セル版/レンタル落ち」、音楽なら「EP」「品番」「帯付き」、玩具なら「箱付き」「当時物」「メーカー名」など。検索ワードを狭めるほど出会いは減りますが、ノイズが減って“見逃し”も減ります。逆に掘り出し物狙いなら、あえて広い検索で回遊し、出品写真で見つけるやり方が向きます。

売る側のコツ:情報量が価格を作る(特に“当時物”は写真が命)

売る側は、(1)全体写真、(2)裏面、(3)刻印や品番、(4)付属品の並べ写真、(5)傷・汚れのアップ、を揃えるだけで、同じ物でも信用が増し、結果的に競りやすくなります。中古市場では「分からないもの」に人は強気で値を付けにくいので、“分かる状態”にしてあげるのが一番の値上げ策です。特に玩具・食玩は欠品が疑われやすいので、完品なら「欠品なし」を写真で証明できると強いです。

[anime-10]

![マンガ・ぼくの満洲(下) [ 森田拳次 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8938/89380261.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 目玉の体操 / 芦ヶ原伸之, 森田拳次 / 光文社 [新書]【ネコポス発送】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mottainaihonpo/cabinet/no_image.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 目玉の体操 / 芦ヶ原伸之, 森田拳次 / 光文社 [新書]【宅配便出荷】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mottainaihonpo-omatome/cabinet/no_image.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 目玉の体操 / 芦ヶ原伸之, 森田拳次 / 光文社 [新書]【メール便送料無料】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/furuhon-club/cabinet/no_image.jpg?_ex=128x128)

![ぼくらが出合った戦争 漫画家の中国引揚げ行[本/雑誌] (単行本・ムック) / 石子順/著 ちばてつや/著 森田拳次/著](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_653/neobk-1338880.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 森田拳次のヒトコマ・ランド /新潮社/森田拳次 文庫 / 森田 拳次, 星 新一 / 新潮社 [文庫]【宅配便出荷】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mottainaihonpo-omatome/cabinet/08280695/bklnb9q9bqqqaikr.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 森田拳次のヒトコマ・ランド /新潮社/森田拳次 文庫 / 森田 拳次, 星 新一 / 新潮社 [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/08280734/bklnb9q9bqqqaikr.jpg?_ex=128x128)