ゲーミング ノートパソコン GeForce RTX 5070 Ti メモリ 32GB SSD 1TB Ryzen 9 8940HX 16型 165Hz Webカメラ LAN Wi-Fi 6E Bluetooth H..

評価 5

評価 5【発売】:アスキー

【対応パソコン】:PC-8801、MSX、X1、FM7、Windows

【発売日】:1986年

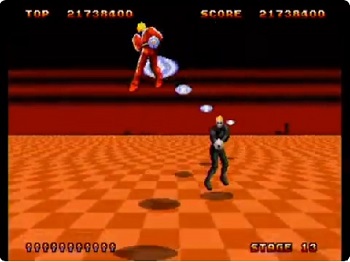

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

アスキー版『1942』の誕生とその背景

1980年代半ば、日本のパソコン市場は空前の盛り上がりを見せていた。NECのPC-8801シリーズを筆頭に、シャープのX1、富士通のFM-7、そして家庭でも普及しつつあったMSXシリーズなど、各社が独自のカラーをもって競い合う時代である。その中でアーケードゲームを家庭で楽しむという夢を実現するべく、各社は移植作品の開発にしのぎを削っていた。アスキーが手掛けた『1942』は、まさにその熱気の中心にあったタイトルであり、当時大ヒットを記録したカプコンのアーケード版シューティングを家庭向けに再構築した意欲的な一本だった。

カプコンが1984年に世に送り出したアーケード版『1942』は、第二次世界大戦を舞台に、米軍の戦闘機P-38ライトニングを操作して日本軍機を撃破していく縦スクロールシューティングである。軽快な効果音、テンポの良いステージ展開、そして「宙返り」による回避アクションが当時としては画期的で、数多くのゲーマーを夢中にさせた。その人気は瞬く間に広まり、ファミリーコンピュータをはじめとする家庭用ハード、そしてパソコンにも移植されることとなった。アスキー版『1942』は、その移植群の中でも「PCユーザー向け」に最適化された特異な存在として位置づけられる。

移植に込められた挑戦と制約

アーケード基板と家庭用パソコンの性能差は、当時としても非常に大きかった。アーケード版の『1942』は、滑らかなスクロールと多数の敵機が同時に登場する演出で知られていたが、PC-8801やFM-7のようなパソコンでは、ハードウェアによるスクロール機能を持たないため、移植の際にはかなりの工夫が必要だった。アスキーはこの制約を克服するため、描画の最適化やキャラクター管理の工夫を行い、当時のハードの限界を押し広げる形で実現している。

その結果として、PC版『1942』は「完全再現」とはいかないまでも、アーケードの雰囲気を可能な限り維持した意欲的な移植となった。BGMの再現度や画面の滑らかさでは劣るものの、効果音やプレイフィールの調整により“あの”緊張感をしっかりと味わえるように仕上がっている。特にFM-7版やMSX2版では、ハードウェアの特性を活かしてスプライト機能やカラー表現を最大限に引き出しており、当時のPCユーザーから「遊びやすい」と一定の評価を得た。

アーケードから家庭へ——進化と変化のバランス

本作の特徴的な点として、アーケード版のゲーム構造を忠実に再現しつつも、操作系や難易度調整が家庭向けに最適化されていることが挙げられる。例えば、敵機の出現パターンや弾速はやや抑えられており、アーケード版のような連続死にゲーではなく、練習を重ねれば誰でも最後まで到達できるバランスとなっていた。これは、当時のパソコンゲーマーの層がアーケードプレイヤーとはやや異なり、「家庭でじっくり遊ぶ」傾向が強かったことを考慮しての設計である。

また、操作性に関してもキーボード操作とジョイスティック操作の両対応が行われていた点は注目に値する。これにより、アーケード筐体のレバー感覚を再現したいプレイヤーから、家庭で落ち着いてプレイしたいユーザーまで幅広く対応できる柔軟な仕様となっていた。

音楽と演出の独自性

音響面では、マシンごとの個性が強く反映されている。PC-8801やX1版ではPSG音源によるシンプルなサウンドが採用されており、効果音が鳴るたびにBGMが途切れるという現象も見られたが、それが逆に「戦場の緊迫感」として機能していたと評価する声もあった。一方、FM-7版ではFM音源による重厚な旋律が導入され、BGMの厚みが増したことで、より臨場感のある空中戦が楽しめる。MSX2版では色彩表現とサウンドが両立し、全バージョンの中で最も“完成度の高い1942”と称されることもある。

効果音も独自の改良が加えられており、敵機撃破時の爆発音や自機被弾時の効果などが強調されている。このリアルな音作りが、当時のプレイヤーに「本当に戦っている感覚」を与える重要な要素となっていた。

ゲームデザインとしての特徴

ゲームデザインそのものはアーケード版に準拠しており、ステージごとに難易度が段階的に上昇していく構成となっている。プレイヤーは米軍戦闘機「スーパーエース」を操り、数々の敵機と戦いながら太平洋上空を進む。ステージクリア時にはスコアが集計され、次の作戦名が表示される——ただし、パソコン版では戦場名の表示が省略されている点が特徴である。これはファミコン版の仕様に近く、メモリ容量の制限などの事情によるものだと考えられている。

また、回避アクションである「宙返り」は健在で、敵の猛攻を避ける唯一の生命線として機能している。このアクションのタイミングを見極めることが、本作を攻略する上での最重要ポイントである。宙返りの際に発生する一瞬の無敵時間が、プレイヤーに“逃げ切った”快感をもたらすのだ。

歴史的意義と後年への影響

アスキー版『1942』は、単なる移植にとどまらず、後のPCゲーム市場における“アーケード再現”の指標を作った作品でもある。ハードウェア制約を抱えながらも、アーケードの興奮を家庭で再現しようという試みは、以降の『1943』『戦場の狼』『魔界村』などの移植にも影響を与えた。特に、マルチプラットフォームでの移植技術や操作体系の標準化という観点では、アスキーが果たした役割は大きい。

今日においても、本作はレトロPCファンやカプコンファンの間で語り継がれるタイトルであり、エミュレーション環境やWindows向け復刻版を通じて再び脚光を浴びている。滑らかさでは最新作に及ばないものの、1980年代の技術でここまで再現できたという事実が、多くのプレイヤーに感動を与え続けているのだ。

■■■■ ゲームの魅力とは?

空を駆ける快感と緊張感の融合

アスキー版『1942』の最大の魅力は、なんといっても縦スクロールシューティング特有のスピード感と、絶え間ない緊張感の共存にある。プレイヤーは小さな戦闘機を操作し、画面上から次々と現れる敵機をかわしながら撃ち落としていく。だが、単純な撃ち合いでは終わらない。敵の動きや弾の軌道を読み切り、瞬時の判断で「宙返り」を使いこなすことが求められるのだ。この宙返りこそ、『1942』というタイトルを象徴する独自のシステムであり、他のシューティングにはないリズムを作り出している。

宙返り中の一瞬の無敵時間がプレイヤーに与える「生還の安堵感」、そしてその直後に再び襲いかかる敵弾の雨。まるで空戦映画のワンシーンを操っているかのような没入感が、本作を特別な存在にしている。アーケード版の感触をそのまま再現しようとしたアスキーの努力は、ハードの性能差を超えてプレイヤーの心に残る体験を生み出した。

操作性とゲームバランスの妙

当時のパソコン用シューティングゲームは、操作の遅延や入力精度の甘さが課題とされていた。しかし本作では、アスキーが可能な限りの最適化を施し、ジョイスティック操作でもキーボード操作でも、比較的滑らかにプレイできるよう調整されている。特にMSX版とMSX2版では、スプライト機能を活かしたスムーズな動作が実現しており、他機種と比べて圧倒的に遊びやすかった。

さらに難易度設計にも工夫が見られる。序盤は比較的穏やかで、敵機の配置や弾速も控えめに設定されているため、初心者でも少しずつ上達を実感できる。一方で後半ステージでは、敵の出現パターンが複雑化し、プレイヤーに「冷静さ」と「反射神経」の両方を求める展開になる。この緩急のつけ方が非常に絶妙で、シンプルな構成でありながら何度も遊びたくなる中毒性を生んでいる。

アーケードの興奮を家庭に持ち帰るという価値

1980年代当時、アーケードの人気作品を家庭で遊べるということ自体が大きな魅力だった。『1942』もその例に漏れず、ゲームセンターで夢中になったプレイヤーたちが、今度は家でゆっくりとリベンジを楽しむことができた。特にパソコン版は、ファミコンよりも画面解像度が高く、文字情報やスコア表示が見やすかったため、長時間のプレイにも向いていた。

アスキーは単なる移植にとどまらず、当時のPCゲーマー層の嗜好を分析し、細部を最適化していた。例えば、BGMを軽くして効果音を前面に出すことで「戦闘の臨場感」を強調したり、敵弾の速度を微調整して“理不尽さ”を減らすなど、プレイヤーの手応えを重視した作り込みが見られる。こうした職人的な調整が、PC版『1942』を単なるコピーではなく、一つの完成された作品に仕上げている。

視覚的な魅力とレトロ特有の美しさ

現代の目から見れば、8ビットパソコンのグラフィックは粗く見えるかもしれない。しかし、その制限こそが本作の美学を形作っている。MSX2版やFM-7版では色彩が豊かで、空と海のコントラストがはっきりと表現されており、敵機のシルエットや弾道の明瞭さがゲームプレイを快適にしていた。PC-8801版やX1版では、逆に色数の制限を生かしてシャープな印象を与えるビジュアルに仕上げられている。

特に爆発のアニメーションは簡素ながらも効果的で、画面上で破片が散るような演出が加わっており、撃破時の爽快感を引き立てている。また、機体デザインにもこだわりがあり、主役機であるP-38ライトニングの特徴的な双発エンジンやシルエットが、ドット絵の中でも丁寧に再現されている。この“わずかなピクセルに魂を込める”時代の職人技が、今日でもファンを惹きつける理由の一つだ。

音の表現と緊迫感の演出

サウンド面の作り込みも、本作の魅力を語るうえで欠かせない。アスキー版『1942』では、マシンごとの音源性能の違いを最大限に活かし、BGM・効果音のバランスを独自に調整している。PC-8801版やX1版では、効果音が鳴るとBGMが一時的に途切れる仕様になっているが、これが戦闘中の緊張感を高める役割を果たしていた。敵機を撃墜した瞬間に響く「パシッ」という乾いた音が、まるで空中戦の砲火のように感じられたのだ。

FM-7版ではFM音源による音の厚みが加わり、戦闘のスケール感が一気に増した。特にボス戦のBGMでは、低音が強調されており、プレイヤーの鼓動と一体化するような迫力がある。MSX2版に至っては、BGMと効果音を分離処理することで、当時のPCシューティングとしては非常に完成度の高いサウンド体験を実現していた。

“戦争を描く”というテーマ性

もう一つ注目すべきは、本作が単なるシューティングではなく、「戦争」という重いテーマを背景に持っていることだ。プレイヤーは米軍の戦闘機を操る立場であり、敵は日本軍の機体という設定になっている。この構図は当時としても議論を呼んだが、ゲーム自体はあくまでフィクションとして描かれており、戦争そのものを賛美するものではない。むしろ、絶え間ない戦闘の緊張感と孤独感を通じて、プレイヤーに「生き残ることの難しさ」を体感させる作品になっている。

このテーマ性が、後の『1943』『1941:Counter Attack』などの続編に繋がり、カプコンの“戦場シリーズ”の礎を築いたといえるだろう。アスキー版『1942』も、そうした世界観を家庭用パソコンの中に凝縮して再現したことで、他の移植作品とは一線を画す存在になった。

繰り返し遊びたくなる設計

ステージ構成はシンプルだが、敵の出現パターンやスコアシステムが巧妙に設計されているため、プレイヤーは自然と「もう一度挑戦したい」と感じる。特にスコアランキングを意識させる仕様が、当時のPCユーザーの競争心を刺激した。リプレイ性を高めるために、ステージごとに微妙に変化する敵の配置やアイテム出現位置が設定されており、プレイヤーは常に新鮮な気持ちで挑める。

このように、アスキー版『1942』は「限られた技術で、最大限の面白さを引き出す」ことに成功した数少ない移植作品である。操作、音、グラフィック、難易度、テーマ性——それぞれが絶妙なバランスで絡み合い、今日に至るまで多くのファンに愛され続けている理由がここにある。

■■■■ ゲームの攻略など

基本操作とゲーム進行の理解

アスキー版『1942』を攻略する上でまず重要なのは、基本操作を完全に自分のものにすることである。自機「スーパーエース」は縦方向のスクロールに合わせて常に前進し、プレイヤーは敵の出現位置を先読みしながら、攻撃と回避を同時に行わなければならない。 攻撃はメインショットのみと単純だが、敵の出現パターンが多彩なため、単調にならない。特に中盤以降は、敵が編隊を組んで襲ってくることが多く、これをまとめて撃破できるかどうかがスコアアップの鍵となる。敵を全滅させた際にはボーナスが入るため、無駄撃ちせず正確に狙うことが求められる。

また、宙返り(ループ)ボタンの活用はこのゲームの要である。敵弾の嵐の中で冷静にループを発動し、危険地帯を抜けるタイミングを覚えることが、初心者から中級者への大きなステップアップになる。焦って使うと効果が無駄になり、逆に次の瞬間に弾を受けることもあるため、「危ない」と思った瞬間ではなく「避ける道がない」と判断したタイミングで発動するのがコツだ。

ステージ構成と難易度の変化

本作は全32ステージ構成で、ステージごとに背景の色や敵機の種類が変化していく。序盤は敵の出現が緩やかで、プレイヤーが操作に慣れるためのチュートリアル的な位置づけとなっている。中盤になると戦艦や大型爆撃機などが登場し、弾幕が増加。後半に差し掛かると、敵の出現間隔が短くなり、画面上に複数の敵編隊が同時に現れるため、回避と攻撃のバランス感覚が試されるようになる。

特に終盤のステージでは、敵弾が斜め方向から飛んでくるケースが多く、単純な上下移動では避けきれない。ここでは、左右への小刻みなステップ移動と宙返りの組み合わせが不可欠になる。また、敵機が画面外から奇襲的に進入してくるパターンもあるため、敵が登場する“予兆”を見逃さない観察力が攻略の鍵を握る。

アスキー版はアーケード版よりも全体的なテンポがやや緩やかに設計されているため、敵弾のスピードは抑えられている。しかしその分、敵の出現間隔が詰まっているため、ミスをした後の立て直しが難しい。特に中盤以降は、一度被弾してパワーアップを失うと、そのまま押し切られることもあるので、集中力を切らさないことが何より重要だ。

パワーアップと得点アイテムの活用

本作にはアーケード版と同様、特定の敵編隊を全滅させることで出現するボーナスアイテムが存在する。中でも「POWマーク」を取ることでショットの連射速度が上昇し、戦況を有利に進められる。アイテムは画面上をすばやく流れていくため、出現位置を把握しておかないと取り逃すことも多い。敵を倒す順序を覚えておくと、安定してパワーアップを回収できるようになる。

また、一定スコアを超えるごとに残機が追加されるボーナスもあるため、スコア稼ぎの重要性は高い。無理に進めず、撃墜できる敵を確実に仕留めていくプレイが結果的に長生きにつながる。敵弾をギリギリで避けるスリルを楽しむのも醍醐味だが、スコア稼ぎでは「危険を避ける判断力」がより大事になる。

敵機ごとの特徴と対処法

『1942』に登場する敵機はそれぞれ動きに個性がある。小型戦闘機は素早い直線飛行で突っ込んでくるタイプが多く、横移動を駆使して正面衝突を避ける必要がある。一方、中型機や爆撃機はゆっくりと進行しながら弾をばらまくため、接近しすぎないように注意すること。

ボス格として登場する大型戦艦「亜也虎(あやとら)」は、画面上部で旋回しながら弾を撃ってくる強敵だ。MSX2版ではスプライト処理により円を描くように動くため、回避が難しいが、弾の発射間隔には隙がある。ボスの真正面ではなく斜め下から攻撃し、弾の軌道を読んで宙返りでかわす戦法が有効だ。戦艦を撃破した際の爆発演出は非常に爽快で、攻略の山場となる瞬間である。

宙返りの効果的な使い方

宙返り(ループ)は一見万能の回避手段だが、連続使用はできない。発動後には一定のクールタイムが存在し、その間に無防備になってしまう。従って、むやみに連打するのではなく、「ここぞ」という局面に合わせて発動する判断力が求められる。特にボス戦や敵編隊が同時に現れる場面では、敵弾が画面を覆う直前に宙返りを使うことで、弾幕を無傷で突破できる。

もう一つのポイントは、「宙返り後の位置取り」だ。回避後に敵機の射線上に戻ってしまうと意味がないため、宙返りの終了地点を予測して操作することが重要になる。慣れてくると、敵弾のリズムに合わせて宙返りを“意図的にリロードする”ようなプレイも可能になる。これは上級者の証であり、得点を伸ばす上でも大きなアドバンテージとなる。

中級者・上級者向けテクニック

本作では敵の出現パターンが固定されているため、ステージを覚えることが最も確実な攻略法となる。中級者になると、敵の動きを暗記して先回りし、敵が弾を撃つ前に撃墜する「予防撃ち」が有効だ。特に敵の編隊が画面上に出現する位置を覚えておくと、同時撃破ボーナスを安定して獲得できる。

上級者になると、あえて画面中央に陣取り、全方向からくる敵を一網打尽にする「中央キープ戦法」も可能になる。ただし、この戦法は反射神経を要求されるため、初心者にはおすすめできない。

また、被弾しても焦らず立て直す“リカバリー能力”が重要になる。アスキー版では一度被弾するとパワーアップが失われ、攻撃力が激減するため、残機があっても実質的に再スタートになる。ミスを減らすためには、敵弾を避けるよりも「撃たせる前に倒す」意識を持つことが肝心だ。

裏技・隠し要素

アスキー版『1942』には、大きな裏技は存在しないものの、機種によっては特定の条件で効果音やスコア表示に変化が起こる小ネタが知られている。例えばPC-8801版では、特定ステージでスタート時に一定のキーを押し続けると、背景スクロールのスピードがわずかに変化する現象が報告されている。また、MSX2版では、ゲーム開始時に特定の入力を行うことで、敵の出現タイミングが微妙に前後することもある。いずれも正式なチートではなく、当時のプログラムの仕様上の“味”とも言える挙動である。

こうした小さな違いを探して楽しむのも、レトロPCゲームならではの醍醐味だ。当時のプレイヤーたちは、雑誌や友人との情報交換を通じてこうした発見を共有し、攻略法を磨いていった。その文化こそが、1980年代のゲームコミュニティの魅力そのものである。

練習と上達のための心構え

『1942』は反射神経だけでなく、冷静さとパターン認識力を問うゲームだ。焦るとすぐに被弾してしまうが、敵の配置を覚え、一定のリズムで操作できるようになると、自然とクリア率が上がっていく。特に初心者は「宙返りのタイミングを覚える」「敵編隊の出現位置を確認する」「スコアボーナスを確実に取る」の3点を意識すると良い。

また、プレイを録画・リプレイして自分の動きを確認するのも効果的だ。当時のプレイヤーは、ノートに敵の出現パターンをメモしていたという逸話もある。そうした“手作業の攻略”を経て得られる達成感は、現代のオートセーブやリワインド機能では味わえないものだ。

■■■■ 感想や評判

当時のプレイヤーからの率直な印象

アスキー版『1942』が発売された1980年代後半、パソコンゲーム愛好家の間では「アーケードの興奮を家でも味わえる」という期待感が非常に高まっていた。そんな中で登場した本作は、多くのユーザーから「ようやくパソコンでも本格的な縦シューティングが遊べる」と歓迎された存在だった。 とはいえ、その評価は一枚岩ではなかった。ファミリーコンピュータ版を基準にしていた層からは「動きが少しぎこちない」「音が軽い」といった意見も見られたが、パソコン特有の制約を理解していたユーザーからは「ハードの限界の中でここまで再現した努力がすごい」「遊びやすく調整されている」と高く評価されている。

特にPC-8801版やFM-7版をプレイしたユーザーは、「敵機が多くても動作が安定している」「宙返りの操作感が良い」とコメントしており、技術的な完成度の高さを感じ取っていたようだ。当時の雑誌『ログイン』や『マイコンBASICマガジン』などでも、他の移植作品に比べて比較的好意的なレビューが掲載されていた。

アーケード版との比較における評価

本作はカプコンのアーケード版をベースとしているが、完全移植というより“再構成”の印象が強い。そのため、アーケード版をやり込んでいたプレイヤーからは、「本家とは違うが、家庭でじっくり遊べる味がある」という声が多く上がった。 一方で、滑らかなスクロールや派手な爆発演出など、アーケードの醍醐味を知るユーザーにとっては物足りなさもあったようだ。しかし、それでも「宙返りの回避感覚」「敵の出現リズム」「音の演出」がきちんと残されていることが高く評価され、「操作していて楽しい」という感想が多かった。

興味深いのは、アーケード版ではやや高かった難易度が、アスキー版では少しマイルドに調整されていた点である。これが初心者層の支持を得る結果につながり、「最後までクリアできた」「自分でも戦場を制覇できた」と達成感を語るユーザーが多く見られた。結果として、「遊びやすい『1942』」という独自のポジションを築いたと言える。

MSX・X1・FM7など機種別の評価差

当時のパソコン雑誌のレビューを振り返ると、各機種ごとの評価に明確な違いが見られる。PC-8801版とX1版は、ハードウェアスクロールがないため画面の動きがカクカクするものの、「色使いが落ち着いていて見やすい」といった好意的な意見もあった。一方、FM-7版はFM音源による迫力あるBGMが支持され、「音が違うだけでこんなに雰囲気が出るのか」と驚かれた記録が残っている。

MSX版はスプライト機能の恩恵により比較的スムーズな描画が実現しており、「家庭で遊ぶならこれが一番快適」と評されることも多かった。さらにMSX2版では縦スクロールのハードウェア支援が加わり、「まるでファミコン以上に滑らか」と絶賛された例もある。

つまり、どの機種でプレイするかによって印象が大きく変わるのが『1942』の特徴でもあり、その多様性こそが当時のユーザーの間で語り草になった理由の一つである。

メディアのレビューと市場での反応

1980年代後半、ゲーム専門誌やパソコン雑誌では本作の移植度と技術的工夫がしばしば取り上げられた。特に「アーケードの再現に挑んだ意欲作」として、アスキーの技術スタッフの努力を称える記事が多かった。 例えば『ログイン』誌のレビューでは、「操作のレスポンスに優れ、宙返りアクションも快適」「全体的なスピード感は落ちるが、緊張感を維持している」と評価されている。また、音楽面では「BGMが時折途切れる仕様が逆に戦場の臨場感を高めている」とする独特の肯定的解釈も存在した。

市場面では、発売当初から安定した売上を記録しており、アスキーの移植タイトルの中では比較的長く店頭に並び続けた作品である。再販やベスト版こそ出なかったものの、MSX2版は中古市場でも人気が高く、数年後も“名移植”として紹介されることが多かった。

プレイヤーコミュニティの反応と口コミ

インターネット以前の時代、本作の評判は口コミや雑誌投稿欄を通じて広がっていった。当時のプレイヤーたちは、攻略法をノートに書き込み、仲間と貸し借りしながら情報を交換していたという。特に宙返りの使い方や敵編隊のパターンについては、独自の研究が盛んに行われた。

一部の熱心なファンは、各機種間の挙動の違いを分析するために複数版を購入し、「FM7版の音が一番リアル」「MSX2版の色合いがきれい」など、比較レポートを自主的にまとめて投稿していた。このような草の根的な情報共有文化は、後のレトロゲーム研究の礎にもなっており、『1942』はそうしたファン活動の中心的存在の一つとなった。

後年の再評価とレトロゲームとしての価値

2000年代以降、エミュレーション技術や復刻PCシリーズの登場により、『1942』は再び注目を浴びた。特にMSX版やFM-7版は、実機では体験できなかった世代にとって“伝説のシューティング”として語られるようになった。 レトロゲームイベントや同人誌の特集では、「限られた環境での移植の妙」「当時の開発者の執念」「アーケードの魂を残した一作」として高く評価され、近年では海外のレトロファンの間でも再評価が進んでいる。

また、Windows向けの再移植やアーカイブス版では、動作が安定化し、当時の粗さをそのままに“味”として楽しむ層も増えた。

「滑らかではないけれど味がある」「完璧ではないけど熱量が伝わる」――そんな言葉で語られるのが、まさにこのアスキー版『1942』なのだ。

プレイヤーに残した印象と体験

『1942』は、単なるアクションゲームを超えて“空戦体験”を提供していた。BGMの切れ目やドットの荒さすらも、戦場のリアリティを感じさせる演出の一部として機能していたのである。多くのプレイヤーが、「当時の自分が空を飛んでいるような気分だった」「初めてゲームで緊張した」と語るのも無理はない。

加えて、ゲームをクリアした後に表示されるメッセージやリザルト画面が、努力の証として印象的だったという声も多い。敵機を何百機も撃墜した後に流れる静かなBGMは、まるで戦いの終わりを告げる鎮魂歌のように感じられた。これはカプコン作品が持つ“戦場の美学”の一端であり、それをパソコンの小さな画面上で感じられたことが、多くのユーザーに深い印象を残した。

現代におけるレトロゲーム愛好家の評価

近年、レトロPCコレクターや動画配信者たちによって再プレイされる機会も増えている。YouTubeなどでの実況プレイでは、「このドットの粗さがたまらない」「BGMが途切れるのも演出だと思える」「現代機で遊んでも新鮮」といったコメントが多数寄せられており、世代を超えて愛される存在となっている。

さらに、当時を知らない若いプレイヤーからは「今のゲームにはない緊張感」「失敗に学ぶ達成感」といった感想も多く寄せられ、シンプルながら奥の深い設計が改めて注目されている。

つまり、アスキー版『1942』は“懐かしさ”だけで語られる作品ではなく、今なお学ぶべき設計思想を持つゲームとして再評価されているのである。

■ 良かったところ

ハードの限界を超えた移植への挑戦

アスキー版『1942』の最も称賛される点は、当時のパソコン性能を超えた「再現力」である。PC-8801やFM-7といったマシンは、アーケード筐体に比べると処理速度もグラフィック性能も大幅に劣っていた。それにもかかわらず、アスキーの開発チームは工夫を凝らして、戦闘機が飛び交うスピード感やステージの進行テンポを忠実に再現した。 特に注目すべきは、敵機や弾丸の処理落ちを最小限に抑え、画面上の情報を整理することでプレイアビリティを保っていた点である。アーケードの派手な演出こそないものの、限られたメモリ空間の中でプレイヤーが“戦場にいる感覚”を維持できるよう最適化されていた。この技術的挑戦は、当時のゲーム開発者の執念そのものであり、ファンからは「よくぞここまでやってくれた」と感嘆の声が上がった。

操作性の良さとバランスの取れた難易度

本作が高く評価されるもう一つの理由は、操作レスポンスの良さとバランスの取れた難易度にある。キーボード操作とジョイスティック操作の両方に対応しており、どちらでも自然に操作できる設計になっていた。特に宙返りの反応速度が絶妙で、危機的状況でも瞬時に回避できるため、プレイヤーに“自分の腕で切り抜けた”という手応えを与えた。 難易度に関しても、アーケード版より適度に緩和されており、初心者でも楽しめる一方で、後半にはしっかりと歯応えのある構成が用意されている。この“緩急のある設計”がプレイヤーを飽きさせず、リプレイ性を高めていた。長時間プレイしても理不尽な印象を受けない設計は、当時の移植作品としては非常に優秀だった。

宙返りアクションの爽快感

『1942』といえば、やはり“宙返り”を語らずにはいられない。このシステムは他のシューティングゲームにはない緊張と解放のリズムを生み出している。敵の弾幕を見極め、一瞬の判断で宙返りを発動すると、わずかな無敵時間で敵弾の雨をくぐり抜けることができる。成功したときの快感は格別で、プレイヤーの集中力が極限まで高まる瞬間だ。 アスキー版でもこの宙返りのタイミングや操作感は丁寧に再現されており、「動作の重さを感じない」「パソコンとは思えないレスポンス」と評された。シンプルな操作の中に、プレイヤーの技量を引き出す深みがある。これは後年の『1943』シリーズにも引き継がれ、縦スクロールシューティングの定番要素として定着していった。

BGMと効果音が生み出す独特の臨場感

本作の音楽と効果音の演出も、プレイヤーの記憶に強く残る要素である。FM-7版ではFM音源を活用した重厚なサウンドが特徴で、戦闘機が飛び交う緊迫した空気を見事に再現していた。PC-8801版やX1版ではPSG音源によるシンプルな旋律が使われているが、効果音が重なることで独特の“静寂の中の緊張”を感じさせる作りになっている。 特に、敵機を撃墜したときに鳴る“パシッ”という乾いた爆発音は、多くのプレイヤーにとって耳に焼き付く象徴的なサウンドだった。BGMが途切れる仕様も、結果的に「戦場の不安定な空気」を表現する要素として受け入れられた。これらの音響設計は、単なる効果音ではなく、プレイ体験の一部として緻密に設計されていたのだ。

シンプルで中毒性のあるゲームループ

『1942』の基本構造は非常にシンプルだが、それがかえってプレイヤーを引きつけた。1ステージをクリアするたびに「もう1回」と思わせる中毒性があり、ゲームデザインとしての完成度が高い。敵を撃ち落とす快感、危機を宙返りで切り抜ける緊張感、スコアが上がっていく達成感――この三つのリズムが繰り返されることで、プレイヤーは自然と“夢中になるサイクル”に引き込まれる。 また、難易度の上昇ペースが緩やかなため、プレイヤーは少しずつ上達を実感できる。これはアーケードでは味わいづらい“家庭用ならではの楽しさ”であり、結果として何度も挑戦したくなるリプレイ性を生んだ。単純なルールの中に“極めがい”を残している点は、アスキー版『1942』の設計上の妙である。

グラフィックの完成度と機体デザインの魅力

ドット絵で描かれた戦闘機や背景には、当時の技術を感じさせる独特の味わいがある。MSX2版では海面の青と雲の白が鮮やかに描かれ、空を飛ぶ感覚がよりリアルに再現されていた。FM-7版では色数こそ少ないものの、敵機の形状や動きが明確に区別できるよう工夫されており、視認性に優れていた。 また、プレイヤー機P-38ライトニングの双発構造がドットで再現されており、「小さいのに本物のよう」と称された。ボス戦で登場する大型戦艦の存在感も圧巻で、画面の端から端まで広がるスケール感は、当時のPCゲームとしては画期的だった。こうした“見せ場”の作り込みが、ゲーム全体に迫力と緊張を与えていた。

プレイヤーの成長を感じさせる設計

アスキー版『1942』は、単に難しいだけのゲームではない。プレイを重ねることで確実に上達を実感できる設計になっている。最初は敵弾を避けきれず苦戦していたプレイヤーも、数回挑戦するうちに敵の出現位置や弾のリズムを覚え、自然と生存時間が延びていく。 こうした“習熟による達成感”は、現代の多くのゲームでは味わいにくい原始的な喜びだ。自分の反射神経や判断力だけを頼りに、少しずつ前へ進んでいく――このアナログな緊張感が、当時のプレイヤーの心をつかんで離さなかった。

家庭用ゲーム文化の拡大に貢献

アスキー版『1942』は、単なる移植作品にとどまらず、「アーケード体験を家庭に持ち帰る」という文化を形成した作品でもある。ゲームセンターが大人向けだった時代、パソコンで同じ体験を味わえることは、若い世代にとって大きな意味を持っていた。 プレイヤーの多くが「放課後のゲームセンターの熱狂を、自分の机の上に再現できた」と語っており、本作がもたらした“家庭用シューティングの喜び”は計り知れない。この体験はのちに『1943』『ゼビウス』『スターソルジャー』などの名作へと受け継がれていくこととなる。

長年愛され続ける普遍的な魅力

発売から数十年が経った現在でも、『1942』は根強い人気を誇っている。その理由は、時代を超えて通用するシンプルさと完成度にある。現代のレトロゲームファンの間では、「最初の一面から楽しい」「短時間で集中できる」「操作に無駄がない」といった意見が多く、当時のプレイヤーのみならず新しい世代からも愛されている。 アスキー版は、技術的には不完全でありながらも、ゲームデザインとしての“本質的な面白さ”を伝えることに成功した。だからこそ、今でもエミュレータや復刻版でプレイされ続けているのだ。

■■■■ 悪かったところ

滑らかさに欠けるスクロール表現

アスキー版『1942』の最大の課題として多くのプレイヤーが指摘したのが、“滑らかさに欠けるスクロール表現”である。オリジナルのアーケード版『1942』は、縦方向の流れるようなスクロールと、数十機の敵機が同時に飛び交う豪快な演出で知られていた。しかし、PC-8801、X1、FM-7といった当時の国産パソコンは、ハードウェアスクロール機能を搭載しておらず、画面の移動をソフトウェア的に処理するしかなかった。 この制約により、画面は8ドット単位でガタつきながら動くような印象を与え、特に敵弾の飛び方が不自然に感じられる場面もあった。プレイヤーによっては「戦場というよりは、スライドショーのよう」と評する人もいたほどである。 MSX2版のようにハードスクロールに対応した機種では改善が見られたものの、PC-8801版などではスクロールがカクつくうえにチラつきも発生し、集中を削がれる要因となった。技術的には仕方のない部分だが、アーケードの快感を期待していたユーザーには残念な要素であった。

BGMが途切れるサウンド設計

もう一つの大きな不満点は、効果音が鳴るたびにBGMが途切れてしまうサウンド設計だ。PC-8801版やX1版などでは、PSG音源のチャンネル数が限られており、効果音を優先するとBGMが完全に消えてしまう。結果として、戦闘中の音楽が断続的になり、テンションが途切れる感覚を覚えたプレイヤーも多かった。 特にアーケード版の『1942』における“軽快なマーチ調BGM”を愛していたユーザーにとっては、この欠点が大きく響いた。敵を撃墜するたびに音が途切れる現象は「臨場感を削ぐ」と感じられ、一部では「無音の戦場」と揶揄されることもあった。 FM-7版ではFM音源を用いて改善が図られたものの、依然として効果音優先の処理構造は変わらず、完全な解決には至らなかった。この仕様は、後年のレトロPCファンの間でも賛否を呼ぶ要素の一つとして語り継がれている。

敵弾の速度と挙動のバランス不良

プレイヤーが最も苦戦した要素の一つが、「敵弾のスピードバランス」である。アスキー版では機種ごとに調整が異なり、PC-8801版とX1版では敵弾が自機の移動速度を上回るほど速く、特に斜め方向から放たれる弾が異様に速いという不満が多かった。 このため、一部のプレイヤーは「避けるよりも運に頼るしかない」と感じたという。アーケード版のように敵弾の予兆が分かりやすい設計ではなく、画面の端からいきなり飛び込んでくるようなパターンも存在した。これが理不尽な難易度と捉えられ、初見プレイヤーを遠ざける要因になったのだ。 FM-7版やMSX2版ではこの問題がある程度解消されており、敵弾の挙動も安定していた。しかし、当時の多くのユーザーはPC-8801やX1でプレイしていたため、この印象が強く残り、「敵弾が速すぎる」「避ける爽快感が薄い」という評価に繋がった。

グラフィック処理によるちらつきと重さ

本作は機種ごとに描画方式が異なっており、特にスプライト機能を持たないPC-8801・X1・FM-7では、キャラクターをBG(背景)上に直接描画していた。この方法はCPU負荷が高く、敵機が多く出る場面では動作が重くなる傾向にあった。 結果として、画面上に多くの敵が登場する中盤以降ではチラつきや描画遅延が発生し、プレイヤーの操作が思うように反映されない場面も見られた。特にボス戦などで効果音や爆発エフェクトが重なると、処理が追いつかずフレームが飛ぶことがあり、「操作している感覚が薄れる」との声もあった。 MSX2版ではスプライトとスクロール処理がハードウェアで行われるため、この問題がほとんど解消されており、「MSX2版こそ真の完全版」と評価するユーザーもいた。だが、他機種のプレイヤーにとっては、動作の重さが本作最大の不満点であった。

敵の動きが単調になりがち

本作ではアーケード版のような複雑な敵AIが再現されておらず、特にPC-8801版では敵機が直線的に突っ込んでくるだけのパターンが多い。そのため、長時間プレイすると単調さを感じるプレイヤーも少なくなかった。敵の出現位置や移動パターンが固定されているため、一度覚えてしまうと作業的なプレイになりやすく、戦術的な駆け引きが乏しい点が指摘された。 アスキー側としては、メモリ容量と処理速度を考慮して意図的に単純化したと考えられるが、プレイヤーの中には「もう少し動きにバリエーションが欲しかった」と感じた人も多い。 特に、アーケード版の華麗な編隊行動や、敵が左右から挟み撃ちしてくる演出を覚えているユーザーにとっては、PC版の静的な動きはどうしても物足りなく映った。

演出面の物足りなさ

ステージ間の演出や戦況報告画面などが簡略化されている点も、批判の対象となった。アーケード版では各ステージの名前や背景が変化し、世界各地を転戦している感覚が味わえたが、アスキー版では「戦場名の表示」が省略されており、プレイに物語性を持たせにくかった。 この仕様はファミコン版にも見られるものの、パソコン版ではより顕著で、全体的に淡々とした印象を与える。プレイヤーによっては「ただ敵を倒すだけの作業に感じた」と語る人もいた。特に戦闘機ゲームとしての“戦場の臨場感”を求めていた層にとっては、この簡素さが没入感を損ねる要因となっていた。

音源オプションの未活用

当時のPC-8801にはFM音源ボードが存在し、よりリッチなサウンドを出せる可能性があったにもかかわらず、本作ではそれが活かされていない。実際、PC-8801版ではFM音源ボードを装着していてもPSG音源しか使用されず、FMモードの恩恵を受けられないという仕様になっている。 これについては「せっかくのハードの強みを使わないのはもったいない」との声が多く、ユーザーから改良を望む意見も出ていた。のちの同社作品でFM音源対応が進むことを考えると、『1942』はその過渡期にあったとも言える。だが、音楽面にこだわるプレイヤーにとっては惜しいポイントであった。

プレイ時間の単調化と長期的なモチベーションの課題

シューティングゲームの宿命ではあるが、本作も例外ではなく、一定時間を超えるとプレイの新鮮味が薄れていく。ステージ構成の繰り返し感が強く、BGMや背景にも大きな変化がないため、プレイヤーによっては「途中で飽きが来る」と感じた人もいた。 特に、ストーリー性やキャラクター性を重視するプレイヤーからは、「目的が薄く、達成感が弱い」との声もあった。一方で、純粋にスコアアタックを楽しむタイプのゲーマーには問題とされなかったが、幅広い層を引き込むにはもう一歩の演出力が必要だったと言える。

技術的には“頑張りすぎた”作品

最後に、当時の技術的制約を踏まえると、本作は開発側の努力が光る一方で、その努力が“重さ”や“ギクシャク感”として表面化してしまった側面もある。限られた処理能力の中で、敵機や効果音、スクロールを同時に処理することは非常に難しく、結果的に全体のパフォーマンスが不安定になる場面があった。 このように、『1942』は挑戦的で野心的な移植であったが、そのぶん無理をしていた印象も否めない。しかし、これらの欠点はむしろ「当時の限界を超えようとした証拠」として、後年ではポジティブに語られることが多い。

[game-6]■ 好きなキャラクター

プレイヤーを象徴する主役機「スーパーエース」

『1942』における主人公的存在は、プレイヤーが操る自機「スーパーエース」である。これは実在の米軍戦闘機P-38ライトニングをモデルにしており、双発エンジンの独特なシルエットが特徴的だ。アスキー版でも、その二重構造のデザインはドット単位で丁寧に再現されており、当時のPC性能を考えれば驚くほど精緻な出来映えであった。 プレイヤーからは、「小さなドット絵なのにP-38だとすぐ分かる」「プロペラ部分が動いているように見える」といった称賛の声が多く上がった。特に、MSX2版では機体の光沢や影の表現が豊かで、まるで本当に空を飛んでいるかのような錯覚を与えてくれる。

また、プレイヤーにとってこの機体は単なる操縦対象ではなく、“生き残るための相棒”でもある。敵弾をかいくぐり、宙返りで危機を逃れるたびに、「スーパーエース」が自分の分身のように感じられたというプレイヤーも少なくない。アーケード版に比べてグラフィックが簡素化されているにもかかわらず、この機体への愛着を語るファンが多いのは、プレイヤーと共に戦い抜く存在としての象徴性が強かったからだろう。

空の支配者「亜也虎(アヤトラ)」の存在感

シリーズファンの間で圧倒的な印象を残しているのが、ボスキャラクターとして登場する大型戦艦「亜也虎(あやとら)」である。アーケード版では巨大な機体が画面を覆い尽くすように登場するが、アスキー版でもその威圧感は見事に再現されている。 MSX2版ではスプライト処理によって円を描くように旋回しながら弾を放つ動きを見せ、プレイヤーに大きな緊張を与える。FM-7版ではやや静的な動きながらも、攻撃の密度が高く、「空母のようなボス」という印象を強めていた。

この「亜也虎」は、多くのプレイヤーにとって“恐怖の象徴”でありながら、“倒したときの快感”の象徴でもあった。戦艦の爆発演出とともに画面が一瞬真っ白になり、爆発音が響き渡る瞬間の爽快感は、当時のパソコンゲーマーにとって忘れられない体験である。

特にMSX2版での撃破シーンは、まさに“勝利の瞬間”を感じさせるもので、雑誌のレビューでも「このボスを倒した瞬間にこそ『1942』の真価がある」と称賛されたほどだ。

無数の敵戦闘機たち——個性のある量産兵

『1942』に登場する敵戦闘機たちは、一見すると単なるモブキャラのようだが、その動きや配置には一機一機の個性がある。 序盤に登場する小型戦闘機は単発的な攻撃しか行わないが、後半に進むにつれて、編隊を組んでくる敵や、左右から同時に挟み撃ちする敵などが登場する。この多様な行動パターンがゲームにリズムを生み出しているのだ。 特に、編隊を全滅させるとボーナスアイテムが出現する仕様のため、プレイヤーにとって敵機の動きは単なる脅威ではなく、スコアアップのチャンスでもある。敵を一機残らず撃墜することを目標にするプレイヤーが多く、「完璧な全滅パターンを作るのが楽しかった」と語るファンも多い。

敵機のデザインも、アスキー移植版の特徴の一つだ。PC-8801版やX1版では色数が少ないため、敵機の塗り分けが単調になりがちだが、その代わり形状がくっきりしており、識別性が高かった。一方、MSX2版では色彩が豊富で、敵機が複数種類同時に出現しても視認しやすい。

このように、各機種によって異なるビジュアルスタイルを楽しめる点も、ファンの中では「敵キャラの違いを比べるのが面白かった」と語られている。

空母や爆撃機などの大型敵ユニット

『1942』の魅力を支えるもう一つの存在が、ステージごとに登場する大型ユニットだ。中盤以降、画面の下部からゆっくりと出現する巨大な空母や爆撃機は、ステージのクライマックスを飾る存在であり、プレイヤーに“戦場を進んでいる実感”を与える。 これらの大型機は、単なる背景ではなく実際に攻撃してくる敵であり、破壊するまでの緊張感は非常に高い。爆撃機が火を噴きながら墜落していく演出や、空母の甲板が爆発する瞬間の音とエフェクトは、アスキー版の演出の中でも特に評価が高い部分である。

中でもFM-7版では、この大型ユニットの爆発音が非常に印象的で、「爆発だけで満足できるほどリアル」と言われた。限られたサウンドチャンネルの中で爆発の重低音を再現する工夫は、当時の技術者の腕の見せどころでもあった。プレイヤーにとってこれらの巨大敵は、単なる障害物ではなく“目標”であり、撃破した瞬間の達成感が本作の大きな魅力の一つとなっている。

地味だが頼れる存在——味方編隊機

本作では、特定条件を満たすと自機の両側に味方機が出現し、攻撃をサポートしてくれる。この「編隊サポートシステム」は、アーケード版から引き継がれた人気要素であり、パソコン版でも見事に再現されている。 2機の味方が自機と同時にショットを撃つことで、攻撃範囲が大幅に拡大する。そのため、複数の敵をまとめて撃墜できる爽快感が生まれ、プレイヤーの士気を高める重要なシステムとなっていた。 プレイヤーの中には「味方が増えたときに心強さを感じた」「彼らがやられると本当に悲しい」と感情移入する人も多く、無機質な戦闘機の世界の中で“仲間意識”を感じられる演出として印象に残っている。

MSX2版では、この味方機の動きが非常に滑らかで、まるでプレイヤーを守るように並走する。PC-8801版などではドット単位のカクつきがあるものの、それでも「一緒に飛んでいる」という感覚を伝えるには十分だった。こうした要素が、単なる得点要素ではなく、プレイヤーと機体の一体感を強調する演出として機能している。

敵リーダー機の存在とゲームデザインへの影響

ステージ終盤で登場するリーダー格の敵機も、プレイヤーの記憶に残る存在だ。通常の敵とは異なる飛行パターンを持ち、撃破時に高得点アイテムを落とすため、リスクを取ってでも狙いたくなる“誘惑の敵”でもあった。 このリーダー機の存在によって、プレイヤーは単に生き残るだけでなく、「どこでリスクを取るか」という戦略的な思考を要求される。特に高得点を目指す上級者にとっては、リーダー機を確実に撃破することがスコアアタックの鍵となる。 敵キャラクターを単なる障害物ではなく、“選択の対象”としてデザインした点は、当時のゲーム設計として非常に先進的だった。

プレイヤーの心をつかんだ「戦場の群像」

『1942』のキャラクターには、物語的な個性はほとんど与えられていない。しかし、だからこそプレイヤーの想像力が介入する余地が大きく、「この敵はどんなパイロットなのだろう」「この空の下にどんな戦いがあるのか」といった想像をかき立てた。 実際に当時のファンの中には、登場する敵機を自作のノートに描き、架空のパイロット名や部隊設定を考えて楽しむ人もいたという。シンプルなドット絵だからこそ、プレイヤー自身が“物語を補完する余地”があり、それがキャラクターへの愛着へとつながっていった。 この点で、『1942』は単なるシューティングを超えた“戦場ごっこ”の世界を生み出した作品だったとも言える。

機体そのものがキャラクターとなった作品

『1942』の登場機体たちは、セリフも感情も持たない。しかしその機械的な冷たさこそが、このゲームにおける“キャラクター性”の本質だ。空を舞う戦闘機たちが、無言のまま死闘を繰り広げる——その姿が、プレイヤーにとっては美しく、どこか切ないものとして映った。 「キャラクターとは、喋らなくても成立する」という概念を、1980年代の時点で体現していたとも言える。アスキー版『1942』は、その表現の静けさの中に、確かなドラマを宿していたのだ。

[game-7]●対応パソコンによる違いなど

機種ごとの個性が光る『1942』移植の世界

1980年代のパソコンゲーム市場は、現在のように統一的なプラットフォームが存在しなかった。それぞれのメーカーが独自の規格を持ち、ソフトウェアもハードに合わせて個別に作られていた。そのため、『1942』のような人気アーケードゲームを複数機種へ移植する場合、単なるコピーではなく、機種ごとの性能差を考慮した“再設計”が必要だった。 アスキー版『1942』は、その典型的な事例である。PC-8801、X1、FM-7、MSX、MSX2、そして後年のWindows版に至るまで、それぞれの環境に合わせて描画方法や音響処理が調整されており、同じタイトルでありながら印象が大きく異なっていた。ここでは、その機種別の特徴を詳しく見ていこう。

PC-8801版:国産PCの代表格としての挑戦

PC-8801版『1942』は、当時の日本でもっとも普及していたパソコンでのリリースということもあり、多くのユーザーの手に渡った。だがこのバージョンは、ハードウェアスクロール機能を持たないため、画面の縦スクロールをソフトウェアで実現している。結果として、8ドット単位でガタつくような動作となり、滑らかさに欠ける印象を与えた。 それでもアスキーの開発チームは工夫を凝らし、敵機の動きや弾の処理を最適化して、プレイのテンポを維持している。特に敵機の描画スピードは絶妙に調整されており、スプライト機能がないながらも「しっかり遊べる」レベルに仕上げられていた。

音響面ではPSG音源のみを使用しており、FM音源ボードを装着していても対応していない点は惜しい。しかし、当時のプレイヤーからは「音がシンプルだからこそ戦場の静けさを感じられる」といった肯定的な意見もあった。BGMが途切れる現象は頻発するが、それもまた“リアルな戦闘の緊張感”として受け止める層も多かった。

総じてPC-8801版は、“完成度より誠実さ”を重視した設計であり、当時の国産PC移植文化の原点を示す一本だった。

X1版:グラフィックの鮮明さと処理負荷のトレードオフ

シャープのX1版は、当時「映像美」に定評があったシリーズであり、『1942』でもその特徴がよく出ている。PC-8801版よりも色の発色が鮮やかで、敵機や海面のコントラストが強調されているのが特徴だ。特に青と白の組み合わせによる太平洋の空と雲の描写は、多くのプレイヤーに好印象を与えた。 一方で、X1もハードウェアスクロール非搭載機であるため、描画負荷が高く、敵が多くなるとチラつきが顕著に現れる。処理落ちもやや目立ち、効果音が鳴るたびに画面が一瞬止まるような場面もあった。

それでも、敵弾の当たり判定は正確で、操作性は悪くなかった。X1独自のキーボード配列を活かし、宙返りやショット操作を片手でスムーズに行える点も評価されている。

サウンド面ではPC-8801版と同じくPSG音源だが、X1の音色はより高音域が澄んでおり、金属的な響きが“航空戦らしさ”を強調していた。音質面での印象は地味ながら、耳に残る作品であったと言える。

FM-7版:音と色彩で最もリッチなバージョン

FM-7版『1942』は、他機種に比べてもっとも“完成度の高い移植”とされている。理由は二つ——FM音源によるサウンド表現と、安定した描画処理である。 FM-7は名前の通りFM音源チップを標準搭載しており、その恩恵で『1942』のBGMは厚みのある旋律を実現していた。爆発音の重低音、宙返り時のエフェクト音、ステージクリア時のファンファーレなど、他機種では味わえない臨場感があった。 また、グラフィック処理も比較的軽く、PC-8801版やX1版に見られたチラつきが少なかったため、プレイフィールは滑らかだった。敵弾の速度や挙動も安定しており、バランス調整が行き届いていた印象を受ける。

ユーザーからは「FM-7版こそ真の『1942』」と称賛されることも多く、特にサウンド面での評価は高かった。カプコンのアーケードらしい“重厚な戦場の音”を感じられるのは、この機種だけだったと言っても過言ではない。

MSX版:スプライト機能の恩恵を最大限に活用

MSX版は、スプライト機能を持つ数少ないバージョンとして特筆に値する。これにより、敵機や自機、弾丸の動きが比較的スムーズで、PC-8801版やX1版に比べると明らかに軽快に感じられた。 ただし、スクロール自体は8ドット単位で行われるため、画面の流れには若干のぎこちなさが残っている。それでも、敵弾や自機の動きが自然に処理されるため、プレイ中のストレスは少ない。

グラフィック面では単色スプライトが多く、敵機が一色で描かれている点は簡素に見えるかもしれない。しかし、この制約が逆に視認性を高め、敵弾の見落としを防いでいる。

サウンドはPSG音源ながら、MSX特有の柔らかい音色が心地よく、家庭用らしい穏やかさを感じさせる。総じてMSX版は、“遊びやすさ重視”の設計で、難易度もやや低めに調整されていたため、子どもから大人まで幅広く楽しめるバージョンだった。

MSX2版:移植の完成形とも呼ばれる出来栄え

MSX2版は、数あるパソコン版『1942』の中でも“最も完成度が高い”と評価されている。MSX2はハードウェアによる縦スクロール機能を持っており、それを最大限に活かして滑らかな動きを実現している。画面がスッと流れる感覚は、当時のプレイヤーにとって衝撃的だった。 さらにスプライト処理も強化されており、敵が多く出てもチラつきがほとんど発生しない。色彩表現も豊かで、海面の青、雲の白、敵機の赤など、アーケード版を思わせる鮮やかさを再現している。

ただし、音響面ではやや問題が残り、効果音が鳴るとBGMが止まるという仕様はこのバージョンでも健在であった。それでもプレイ感覚としては圧倒的に快適で、「パソコンでここまでできるのか」と当時のファンを驚かせた。

MSX2版こそ、アスキー移植の努力の結晶であり、今なお「最良の『1942』」として語り継がれている理由はここにある。

Windows版:レトロ復刻による再評価

1990年代以降、『1942』はWindows向けにも復刻され、エミュレーションを通じて再び遊べるようになった。これらのバージョンは基本的にMSX2版やFM-7版をベースとしており、動作が安定している。 特にWindows版では、現代的なグラフィック表示とサウンド再生が加わり、当時の欠点であったBGMの途切れやチラつきが完全に解消されている。 一方で、「現代風の滑らかさが逆に味を薄めている」と感じるレトロファンも多く、敢えて当時のガクガクした動きを再現する“オリジナルモード”を好むユーザーもいる。

こうした現代の再評価を通じて、『1942』という作品が単なる古いゲームではなく、“時代の技術を映す鏡”として受け止められていることが分かる。

機種ごとに異なる“戦場の味わい”

最終的に言えるのは、どの機種版にも一長一短があり、それぞれが“別の戦場”を描いているということだ。 PC-8801版は技術的挑戦の象徴、X1版は発色の美しさ、FM-7版はサウンドの臨場感、MSX版は安定性、MSX2版は完成度、そしてWindows版は再発見の機会——。 それぞれのプレイヤーがそれぞれの環境で空を飛び、弾幕をくぐり抜けた記憶がある。アスキーが手掛けた『1942』は、単なる移植作品を超えて、「ハードの個性を活かす文化」を生んだゲームとして今も評価されている。

[game-10]●同時期に発売されたゲームなど

1986年前後——日本PCゲームの黄金期

『1942』がアスキーによってパソコンへ移植された1986年前後は、まさに日本のパソコンゲーム市場が成熟期を迎えた時代だった。NECのPC-8801が主流を握り、MSXが家庭用との橋渡し役となり、FM-7やX1がグラフィック性能で存在感を発揮していた。 この頃はアーケードゲームの移植が盛んである一方、シミュレーションやRPGなど、独自のPC文化が開花していた時代でもあった。以下では、『1942』と同時期に登場し、当時のゲーマーに強烈な印象を残した代表的な10作品を取り上げ、それぞれの特徴と魅力を解説していこう。

★ザナドゥ(XANADU)

・販売会社:日本ファルコム ・発売年:1985年 ・販売価格:7,800円 ・内容: アクションRPGというジャンルを確立した金字塔。『ドラゴンスレイヤー』の系譜に連なる本作は、当時のPCユーザーに衝撃を与えた。リアルタイムで戦闘が進行するアクション要素と、経験値・装備の概念を融合させたシステムは革新的だった。 特に「街で買い物をし、ダンジョンに潜り、モンスターを倒して成長する」というループ構造は、のちの『イース』シリーズや『ゼルダ』にも影響を与えている。PC-8801やFM-7で動作し、プレイヤーの想像力を刺激する独特のドットアートが魅力だった。

★ハイドライドII(HYDLIDE II)

・販売会社:T&Eソフト ・発売年:1985年 ・販売価格:7,200円 ・内容: 日本で初めて「経験値」「レベルアップ」「セーブ機能」を導入したアクションRPGシリーズの第2作。前作よりもマップが広がり、昼夜の概念や魔法システムが追加された。プレイヤーはジムという勇者を操り、闇に包まれた王国を救う旅に出る。 この作品は、後年のRPGデザインに多大な影響を与え、「パソコンで冒険できる」という体験を一般化させた。『1942』が反射神経を試す作品なら、『ハイドライドII』は思考と探究心を試す作品であった。

★戦国群雄伝 信長の野望

・販売会社:光栄(現コーエーテクモ) ・発売年:1986年 ・販売価格:9,800円 ・内容: 戦国時代を題材にした本格シミュレーションゲーム。プレイヤーは戦国大名の一人となり、内政・外交・合戦を駆使して天下統一を目指す。 パソコンの高解像度グラフィックを活かした戦場マップ表示や、複雑なAI制御が特徴であり、「数字で戦略を考えるゲーム」として一世を風靡した。 同年の『1942』が“戦場の瞬発力”を楽しむタイトルだったのに対し、本作は“戦略の思考戦”として好対照をなしている。

★夢幻の心臓II

・販売会社:クリスタルソフト ・発売年:1985年 ・販売価格:8,800円 ・内容: ターン制RPGの先駆けとして知られる作品。広大なマップと膨大なイベント数を誇り、当時のPCRPGとしては圧倒的なボリュームを実現した。戦闘シーンのテンポは遅いものの、探索と物語の深さでファンを獲得。 シリアスな世界観と哲学的なストーリー展開は、後の国産RPGの“物語性”の礎を築いた。

★ザ・キャッスル(THE CASTLE)

・販売会社:システムソフト ・発売年:1985年 ・販売価格:6,800円 ・内容: アクションパズルの名作。プレイヤーは城内に閉じ込められた王女を救出するため、全100部屋を攻略していく。 レバーやエレベーターを操作しながら進む立体的な構造は、のちのメトロイドヴァニア型ゲームの原型とも言える。精密な操作と論理的な思考を両立させた本作は、パソコンならではの“知的アクション”の代表格であった。

★イース(Ys)

・販売会社:日本ファルコム ・発売年:1987年 ・販売価格:7,800円 ・内容: アクションRPGの頂点と呼ばれる作品。主人公アドルの冒険を描き、“半キャラずらし”による戦闘システムを採用。軽快なテンポと感動的なBGMが話題を呼んだ。 当時のファルコムサウンドはFM音源を最大限に活かしており、『1942』の硬質な戦場サウンドとは対照的に、“ドラマを音で語る”ゲーム体験を提示した。現在もシリーズが続く不朽の名作である。

★バンゲリングベイ(BANGERING BAY)

・販売会社:ブローダーバンド/光栄 ・発売年:1985年 ・販売価格:7,000円 ・内容: プレイヤーはヘリコプターを操縦し、敵基地を破壊していくリアルタイム戦略シューティング。敵の補給線やレーダー網を潰すなど、戦略性の高さが評価された。 『1942』と同様に“航空戦”を題材としており、比較されることが多い。だがこちらは俯瞰視点で広域作戦を描き、より“戦略的な空戦”を体験できるタイトルであった。

★ザナック(ZANAC)

・販売会社:コンパイル ・発売年:1986年 ・販売価格:6,800円 ・内容: 縦スクロールシューティングの革新作。AI(自動難易度調整システム)を搭載し、プレイヤーの腕前に応じて敵の出現が変化するという、当時としては極めて先進的な設計を採用していた。 本作はMSXとファミコンで人気を博し、のちの『アレスタ』シリーズへとつながる。『1942』がクラシックな空戦を描いたのに対し、『ザナック』は“未来的な空戦”を提示していた。

★ロードランナー(Lode Runner)

・販売会社:アスキー ・発売年:1984年 ・販売価格:6,800円 ・内容: アスキーを代表するパズルアクションの傑作。自社から発売された『1942』と並び、アスキーの看板タイトルと呼ばれる存在である。 単純な掘削と回避の繰り返しながら、無限に生まれる戦略性が魅力であり、面エディット機能も話題を呼んだ。『1942』と同様、“限られたリソースで最大限の遊びを生み出す”設計哲学が共通している。

★ドルアーガの塔

・販売会社:ナムコ ・発売年:1985年 ・販売価格:8,800円 ・内容: 謎解きと戦闘を融合させたアクションRPG。60階建ての塔を登り、隠されたアイテムを駆使して進む。 難易度の高さで知られるが、理不尽さの中に「攻略する快感」があり、多くのPCユーザーが手探りで解法を共有した。 『1942』のような反射的プレイとは対照的に、知識と忍耐で進むゲームとして人気を博した。

★ザ・ブラックオニキス

・販売会社:BPS(Bullet-Proof Software) ・発売年:1984年 ・販売価格:8,800円 ・内容: 日本初の本格3DダンジョンRPG。海外の『ウィザードリィ』に影響を受けつつも、独自の操作性と難易度調整で国産化に成功した。 『1942』のようなアクションとは異なり、プレイヤーは慎重に探索しながら、未知の迷宮を進む。文字と想像力で冒険を描くこの作品は、当時のPCユーザーに「思考する楽しみ」を与えた。

同時代の空気が生んだ多様な“挑戦の時代”

これらの作品群に共通しているのは、どれもが“限界を超えようとする挑戦心”を持っていたことだ。『1942』が滑らかなスクロールや空戦演出をパソコンで再現しようとしたように、他のタイトルもそれぞれのジャンルで革新を起こしていた。 アクション、RPG、シミュレーション、パズル——すべての領域で技術と発想がせめぎ合った1980年代半ば。そこにこそ、日本PCゲーム文化の原点がある。『1942』はその一翼を担った“戦場の象徴”であり、今もなおこの時代の情熱を語るうえで欠かせないタイトルである。

[game-8]

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] 1942 カプコン (19851212)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102001.jpg?_ex=128x128)

![FC 1942 CAPCOM (箱説無し)(ソフトのみ)【中古】[☆3]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kantei-c/cabinet/72/2025051412801.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【開封済】カプコンジェネレーション第1集 撃墜王の時代[1942・1943・1943改]<レトロゲーム>(代引き不可)6558](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/wondergoo/cabinet/hobbytenpo120/655820241210105_1.jpg?_ex=128x128)