【中古】 ウルティマ? Quest of the Avatar MSX2

【発売】:コナミ

【対応パソコン】:MSX

【発売日】:1987年10月1日

【ジャンル】:レースゲーム

■ 概要

トップビュー型レースゲームの到達点

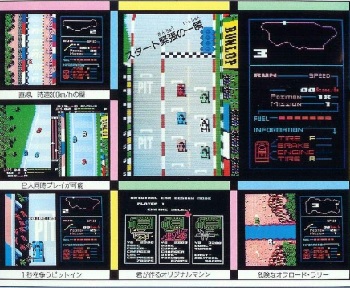

1980年代後半、家庭用パソコンの性能が飛躍的に向上していく中で、コナミはMSXプラットフォームにおける表現力の限界を押し広げる挑戦を続けていた。その集大成の一つとして1987年10月1日に登場したのが、『F1スピリット(F1 SPIRIT: The Way to Formula-1)』である。本作は単なるレースゲームにとどまらず、プレイヤーがアマチュアレーサーから世界最高峰F1の頂点を目指すというキャリア的な成長要素を盛り込み、当時のMSXタイトルとしては破格のスケールと深みを持っていた。視点は上空から俯瞰するトップビュー方式を採用しており、縦方向のスクロールを中心にしながらも、横方向の揺れを加えることでスピード感と立体的なカーブの感覚を演出している。これにより、プレイヤーは限られた画面構成の中でも、まるで実際にサーキットを駆け抜けているかのような臨場感を味わうことができた。

MSXにおけるコナミ・レースゲームの進化

本作の開発チームは、1984年の『ロードファイター』で培われた技術をさらに推し進め、より多彩なコースデザインと車両挙動を実現した。縦スクロール主体ながらも、画面は左右に大きくスイングし、コーナーの角度や速度差を巧みに表現する。特に、コースが左右に大きく振れる箇所では、疑似的な遠近感と加速・減速のリズムが感じられ、当時のMSXユーザーに新鮮な衝撃を与えた。さらに、路面パターンや障害物、バックグラウンドのデザインにも差異をつけることで、シリーズ初の“立体的なコース体験”を生み出したといえる。

加えて、単なるアクションゲーム的な構成ではなく、プレイヤーが下位カテゴリー(ストックカーやラリー、F3など)からステップアップし、最終的にF1に参戦して優勝を狙うという明確な目標設定がなされている点も画期的だった。この「キャリア制」の導入は、後年のレーシングシミュレーション作品に通じる設計思想であり、アーケード的な爽快感と長期的な成長要素の両立を実現した名作といえる。

各カテゴリを駆け抜ける多段階レース構成

『F1スピリット』のゲームモードは複数のカテゴリーに分かれており、初期状態では「STOCK(ストックカー)」「RALLY(ラリー)」「F3」などが選択可能だ。各カテゴリーを上位入賞でクリアしていくことで、より高難度なクラスが開放され、最終的にF3000、ENDURANCE(耐久レース)、そしてF1グランプリへと挑戦していく構成となっている。レースごとに周回数やライバル数が異なり、ラリーやエンデュランスでは3周、それ以外では4周構成で競う。画面右側には順位やコース位置が表示され、9位以内でゴールすればクオリファイポイントが得られる。このポイントを蓄積することで次のカテゴリーに挑戦できる仕組みだ。

特筆すべきは、ライバル車とザコ車の二層構造である。ザコ車は大量に登場し、接触によるクラッシュで燃料が減少するが、青色のライバル車は速度域が近く、これを抜かない限り1位にはなれない。この設計によって、単に避けるだけではなく、タイミングを見極めてオーバーテイクを狙う緊張感が生まれる。また内部的に標準タイムが設定されており、速く走りすぎると順位が上がらないケースも存在する。これは“周回遅れ”の概念を表現するためのもので、当時の家庭用レースゲームとしては非常に高度なロジックだった。

リアルな挙動を生むダメージシステムと燃料管理

本作では衝突やスピンが単なる減速にとどまらず、燃料の消費やパーツ破損という形で明確なリスクとして表現される。燃料は最大7ゲージで、クラッシュ時に1ゲージ分が失われるほか、長時間の走行でも徐々に減少する。燃料切れになると加速不能となり、完全に停止すればリタイアだ。特にF1クラスでは燃料管理が極めてシビアで、慎重な運転とリスクコントロールが求められる。このような設計は、単なるスコアアタックではなく“レースマネジメント”の概念を持ち込んだ先駆的要素であり、後のシミュレーション系レーシングタイトルの基盤を築いたともいえる。

一方で、順位を気にしなければ他車に押してもらってゴールするという裏技的な完走方法も存在し、MSXユーザーの間では話題となった。この自由度もまた、『F1スピリット』の遊び心を象徴している。

二人同時プレイ対応という挑戦

もう一つの注目点は、MSXソフトとしては珍しい「2人同時プレイ」モードの搭載である。縦に2分割された画面で同一コースを走行し、それぞれのプレイヤーが独立してクオリファイポイントを獲得できる設計になっている。ライバル車は出現しないが、対人競争としての駆け引きが熱く、兄弟や友人同士で白熱したバトルが楽しめた。このような“家庭での対戦型レースゲーム”の実装は、後年の家庭用レースタイトルの潮流を先取りしたものと言える。

SCC音源による迫力のサウンド

『F1スピリット』は、MSX用ROMカートリッジにコナミ独自のSCC(Sound Creative Chip)音源を初搭載した作品のひとつである。開発当初、SCCの仕様はまだ確定しておらず、開発チームは2台のMSXを使って別々のデータを同時再生させながら作曲を行ったという逸話が残る。完成版ではSCCの5音パートがフルに活用され、疾走感あふれるメインBGMやコーナーでのエンジン音、クラッシュ時の衝撃音など、従来のPSG音源では再現できなかった重厚な音を奏でている。特にタイトル画面やレース中のBGMは、MSXファンの間で長く語り継がれる名曲として知られている。

同時代のレース作品との比較

1980年代後半は、ナムコの『ファミリーサーキット』やセガの『GPワールド』など、擬似3D表現を試みるレースゲームが次々と登場していた。これらが視覚的な奥行きで臨場感を狙う一方、『F1スピリット』は俯瞰視点による“戦略的ドライビング”に焦点を当てていた。コース幅が広く車体が小さいため、アクション性よりもライン取りの巧拙が問われる構成となっている。低速コーナーやシケインを丁寧に抜け、燃料とマシンの状態を管理しながら勝利を狙うプレイは、まさに職人気質のレース感覚を育てるものだった。

海外・他機種版への展開

MSX市場以外への公式移植は行われなかったが、1991年にゲームボーイ向けにリメイク版『F1スピリット』が登場。画面解像度やハード制限の都合上、ライバル車との接触判定が削除されるなどの変更が加えられたものの、モード構成やステップアップ要素は概ね踏襲されている。また、韓国では当時ソフトの著作権保護が十分でなかったこともあり、Zemina社によるセガ・マスターシステム向けの非公式移植版が存在する。これにより、本作は意図せずして東アジア圏でも広く知られる存在となった。

続編『F1スピリット 3Dスペシャル』の登場

1988年には、MSX2+向けに続編『F1スピリット 3Dスペシャル』が登場。こちらはタイトル通り立体的な視点を採用し、スプライトとポリゴン風描画を融合した先進的な表現が特徴だった。従来の俯瞰型レースから擬似3Dドライバー視点へと進化したことで、プレイヤーはより臨場感あふれるレース体験を得られるようになった。BGMや演出面でもSCC音源を継承し、まさにMSXハードの最終到達点を示す一本となっている。

レースゲーム史における意義

『F1スピリット』は、MSX時代の技術的・設計的な到達点であると同時に、後のレースゲームにおける“キャリア進行型構造”や“リスク管理プレイ”の原型を示した作品でもある。アクションゲームとシミュレーションの中間に位置し、スピードだけでなく判断力・戦略性が問われる内容は、当時のプレイヤーに強い印象を残した。SCC音源による重厚なサウンドと緻密なプレイフィールが融合し、1980年代MSX黄金期を象徴する一本として、今なお高く評価されている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

多層的なゲームデザインが生む成長の喜び

『F1スピリット』最大の魅力は、単なるレースの勝敗だけでなく、プレイヤーが一人のドライバーとしてキャリアを積み上げていく「成長の手応え」を感じられる点にある。最初はストックカーレースのような低速・短距離のステージから始まり、ラリー、F3000、エンデュランスと段階的に上がっていく構造は、まるで現実のレーサーが下位カテゴリーから実績を積み、最終的にF1の舞台に立つまでの過程を追体験しているようだ。ステージをクリアするたびに新たなカテゴリーが解放されていく快感は、MSXの限られた容量でありながら“キャリアモード”を実現した功績として評価されている。

各クラスのマシンは操作感も異なり、グリップ力、加速、最高速などのパラメータが変化する。そのため、ステップを重ねるごとに自然と技術の習熟を要求され、プレイヤー自身の腕前も向上していく。単純なアクションゲームでは味わえない「成長と達成のサイクル」こそが、本作が長く支持される理由のひとつだろう。

緊張感を生むリアルなダメージと燃料システム

レースゲームの多くが「ぶつかってもすぐ再スタート」という軽快さを重視していた時代に、本作ではクラッシュのたびに燃料を消耗し、パーツが損傷するという現実的なダメージシステムを導入している。この設計は、プレイヤーに慎重な走行を促しつつも、コース上でのリスク判断をゲーム性に昇華させることに成功した要素だ。どの程度攻めるか、どこで抑えるかという駆け引きが生まれ、単なるスピード勝負から戦略的なレースへと変化していく。

特に燃料の残量が少なくなる終盤では、「あと少しでゴール」「しかし燃料計がゼロに近い」という心理的プレッシャーが極めてスリリングであり、完走時の達成感をより一層際立たせる。MSXという限られた環境下で、ここまで“リアルなレース運営”を再現していたのは、当時として画期的な試みだった。

圧倒的なスピード感と疾走するサウンド

SCC音源の導入により、『F1スピリット』はMSXレースゲームのサウンド表現を一段階引き上げた。エンジン音、加速時のピッチ変化、BGMのリズムが絶妙に融合し、プレイヤーの操作に音が呼応するような臨場感を演出している。特にタイトルテーマの勇壮な旋律や、コーナリング中のテンポ変化は、当時のプレイヤーの記憶に深く刻まれた。

音楽だけでなく、画面スクロールの滑らかさも特筆すべきだ。縦スクロール主体でありながらも、左右への振れ幅が大きく、まるで疑似的な3Dカメラワークのようにサーキットがうねる。そのため、ハンドルを切るたびに身体が自然と傾くような錯覚を覚え、疾走感の演出においてはMSXタイトル中でも突出している。映像と音の一体感による没入感は、同時代の『ファミリーサーキット』や『GPワールド』とは異なるベクトルで「スピードの美学」を体現していた。

コースごとに異なる性格と挑戦

本作のコースデザインは、単なる背景違いではなく、プレイヤーの学習を促すよう巧妙に構成されている。ラリーでは滑りやすい路面と障害物が多く配置され、F3000では高速度域での車線維持を要求される。エンデュランスでは燃料管理の巧拙が明暗を分け、最終的なF1グランプリでは、すべての要素が統合された総合力勝負となる。この段階的な難易度調整が絶妙で、どのコースにも独自の緊張感と攻略性がある。

また、背景グラフィックにも工夫が凝らされており、砂漠・都市・森林など、環境ごとに配色やエフェクトが異なる。単調になりがちな俯瞰型レースの中で、視覚的な変化を持たせることに成功している点も大きな魅力だ。プレイヤーが“次はどんなコースが待っているのか”と期待しながら進められる設計が、長時間プレイを支えていた。

二人対戦が生む熱いドラマ

『F1スピリット』は2人同時プレイに対応しており、分割画面で同じコースを走行できる。この機能が当時のMSXユーザーにとってどれほど衝撃的だったかは想像に難くない。友人や兄弟との白熱したレースは、単に順位を競うだけでなく、互いに燃料を削り合う心理戦にも発展した。ライバル車が登場しない分、純粋なテクニックの勝負が展開し、緊迫した一騎打ちが味わえた。

家庭用パソコンで“同時にふたりが操作する”という設計は、後のマルチプレイ文化の先駆けであり、MSXが単なるシングルユーザー機ではないことを印象づける要素でもあった。このシステムが後のコナミ作品や、アーケードレースゲームにおける対戦モード実装のきっかけを作ったともいわれている。

高度なセッティングシステムの導入

レース開始前に車体のセッティングを調整できるという点も、当時の家庭用レースゲームとしては革新的だった。ギアのマニュアル/オート切替、パーツごとの性能差、ハンドリングバランスなどをプレイヤーの好みに合わせて調整できる。これにより、プレイスタイルに応じた“自分だけのマシン”を作り上げることが可能だった。

上級者は細かいギア操作でタイムを縮め、初心者はオートギアで安定した走行を選ぶなど、スキルレベルに応じたプレイの幅が生まれた。この柔軟性が、幅広い層のプレイヤーに受け入れられた理由のひとつでもある。シンプルな操作感の中に、セッティングという深みを加えたバランスの妙は、後年のレースシムに繋がる重要な試みだった。

緻密なAIと“見えないライバル”

本作に登場するライバル車の挙動は単なる障害物ではなく、プレイヤーのスピードに反応して動きを変化させる。特に青いライバル車は、同速度域で走行するため、抜くタイミングがシビアで、心理的な“攻防戦”が生まれる。単純な避けゲーに陥らず、実際のレースに近い駆け引きの感覚を生んでいるのが特徴だ。

また、内部では“標準タイム”が設定されており、それより速すぎると順位が上がりにくくなる。この仕様は賛否両論ながら、単調なトップスピード勝負に歯止めをかけ、より現実的なレース展開を演出していた。こうした見えないAIロジックが、プレイヤーに「本当に戦っている」実感を与えていた点も忘れてはならない。

MSX文化を代表する総合エンターテインメント

『F1スピリット』は単なるゲームではなく、当時のMSXカルチャーを象徴する一本でもある。ハードの性能を極限まで引き出し、SCC音源による音楽的感動、リアルなレース体験、成長を実感できる構成――それらがひとつの作品に凝縮されている。ファンの間では「MSXの性能をフルに使い切った傑作」として長く語り継がれ、今でもプロジェクトEGGなどで再評価が進んでいる。

プレイヤーは単に1位を目指すのではなく、“レースを生きる”体験を味わう。その濃密なゲームデザインこそ、『F1スピリット』が時代を超えて輝き続ける理由である。

■■■■ ゲームの攻略など

攻略の基本方針 ― 「速さ」よりも「安定」を意識せよ

『F1スピリット』の攻略でまず最も重要なのは、「常に最高速を維持すること」ではなく「安定してコーナーを抜けること」に重点を置くことだ。本作の挙動システムはシンプルながら、コーナリング中の位置取りやアクセル操作を少し誤るだけでクラッシュに繋がる繊細なバランスで設計されている。初心者が陥りやすいのは、序盤から全開で突っ込んで燃料を無駄に消耗し、後半でリタイアしてしまうパターンだ。まずはミスを減らし、燃料を節約しながら確実にゴールを目指す走りを身につけよう。

スピードを追い求める前に、コースの「安全ライン」を体で覚えること。特に、ステージごとに道路幅やコーナー形状が微妙に違うため、最初の2周を“観察走行”と割り切るのがコツだ。コース全体の流れを掴めば、3周目以降は余裕を持ってオーバーテイクのタイミングを計れるようになる。

カテゴリ別攻略:初級クラス(STOCK・RALLY・F3)

ゲーム開始直後に選べる3つのカテゴリでは、操作に慣れつつマシン挙動の違いを理解することが目的となる。

まずSTOCKレースは比較的コースが広く、敵車もゆっくりしているため、スピードよりも「コーナー出口での位置取り」に注意すれば安定して上位を狙える。車体の挙動が重く感じるかもしれないが、直線加速が優れているため、コーナー手前でしっかり減速し、立ち上がりでアクセルを全開にする走りが効果的だ。

RALLYでは、障害物やカーブの角度が急になり、車線変更のリズムを体で覚える必要がある。特に、画面が縦スクロールしながら横にも揺れるため、視覚的な慣れが求められる。砂地のような色合いの背景では、コース外に見える部分が錯覚を起こしやすいので注意したい。

F3クラスでは、敵車が大幅にスピードアップし、接触時の燃料消費も激しくなる。青いライバル車が頻繁に現れるため、焦らず後方から追い上げるスタイルを意識すると良い。

中級クラス攻略:F3000・ENDURANCE

中盤のF3000では、スピードレンジが一気に上がる。燃料管理が難しくなり、クラッシュ1回のペナルティが勝敗を左右する。ここでは、敵車との間合いを取る技術が重要だ。左右の余裕を持たせながら、常に逃げ道を確保するような走行ラインを取ること。狭い区間では、無理に抜こうとせず、敵車の後ろを一定距離で追う方が結果的に安定する。

エンデュランス(耐久レース)では、単純な速さよりも燃費走行が鍵を握る。コース全体が長く、連続カーブが多いため、ブレーキとアクセルのメリハリをつけることが攻略のコツだ。特にコーナー手前で無理に加速してもタイムロスするだけなので、加減速を最小限に抑えよう。プレイヤーによっては、「1周目は安全走行、2周目からペースアップ、3周目は余力で調整」というリズムを取ることで安定した成績を出している。

上級クラス攻略:F1ラウンド

F1カテゴリーは、まさに本作の集大成であり、すべてのスキルを駆使しなければ優勝は難しい。カーブの角度がより鋭く、敵車もミスをしない動きで迫ってくる。ここで求められるのは、「ライン維持」と「瞬間判断」だ。特に高速コーナーでは、曲がる直前に軽くスティックを倒す“プレ入力”が有効。入力が遅れるとアウト側に膨らんでクラッシュするため、コーナーの入り口を予測して先行操作を意識しよう。

また、F1クラスでは燃料の減りも早く、接触によるペナルティも重い。前半は安全走行に徹し、後半の2周でペースアップする戦略が理想的だ。焦って序盤から全開で攻めると完走すら難しい。安定した走りを心掛け、少しずつ順位を上げていくのが最適解だ。

燃料とダメージを考慮した走行リズム

本作では、燃料が7ゲージ制になっており、クラッシュ時に1ゲージ消費する仕様だ。つまり、7回クラッシュすれば即リタイアになる。攻略の基本は「燃料を守る走り方」だ。直線では無理な追い抜きを避け、カーブ前で減速して安全に通過することで、燃料を長持ちさせられる。

もし終盤で燃料が残り1ゲージになったら、完全な防御走行に切り替えるのも戦略の一つ。順位が少し落ちても完走を優先し、次のレースでポイントを稼ぐ方が結果的に効率が良い。燃料切れのまま惰性でゴールに滑り込むことも可能だが、リスクが高いため上級者向けのテクニックだ。

パーツ破損時の対応

クラッシュ時には一定確率でパーツが破損する。破損箇所によって挙動が変わるため、どの部分が壊れたかを感覚で把握することが大事だ。ハンドリングが重くなった場合はステアリング系、加速が鈍くなった場合はエンジン系の損傷と判断できる。走行不能になるほどではないが、性能が落ちるため、残り周回数と相談して無理をせず完走を目指すのが賢明だ。

破損状態を前提に走行リズムを調整する“応急運転”も、このゲームの醍醐味のひとつだ。こうしたアクシデントの緊張感が、本作のレースを単なるアクションではなく「戦略的スポーツ」へと昇華させている。

青いライバル車を抜くコツ

青いライバル車は、ゲーム上で実質的なボスキャラクターのような存在だ。彼らを抜かない限り順位が上がらないため、抜き方のパターンを理解することが重要となる。コツは“真後ろから当たらず、斜め後方から抜く”こと。少しでも接触すると燃料を失うため、抜き際には細心の注意を払おう。

また、カーブ手前よりもカーブ出口での加速差を狙うと成功しやすい。相手が減速した瞬間にイン側を取ると一気に抜ける。F1カテゴリーではこのテクニックが勝敗を分けるポイントになる。

裏技・小ネタ

・押されて完走技:順位を気にせず、燃料が尽きた状態で敵車に追突されることで、ゴールまで押してもらえる。実用的ではないが、話題になったユニークな仕様だ。 ・ギア操作の裏テク:オートギアでもマニュアル操作の入力を一瞬入れることで、短時間だけ高回転域を維持できる。直線での加速タイムを稼ぐ小技として知られている。 ・画面端のバグ利用:一部のステージでは、画面端で敵車の判定が甘くなることがあり、スレスレを走ることでクラッシュ回避率が上がる。

これらの裏技は必須ではないが、プレイに彩りを添えるスパイスとして楽しむことができる。

総括 ― 攻略は“焦らず、守りつつ攻める”

『F1スピリット』は一見シンプルなレースゲームだが、その内側には緻密な戦略性が潜んでいる。速さだけを追い求めれば燃料が尽き、守りすぎれば順位を上げられない。その中間を見極めるバランス感覚こそが、真の攻略法だ。各コースの特徴を覚え、燃料とダメージの管理を徹底し、青いライバル車を抜くタイミングを磨くことで、最終F1優勝というゴールにたどり着ける。

プレイヤーが自分自身の限界と向き合いながら、レース哲学を体得していく――それが『F1スピリット』という作品の真の魅力であり、攻略の本質なのである。

■■■■ 感想や評判

MSXファンが驚嘆した“次元の違う完成度”

『F1スピリット』が発売された1987年当時、MSX用レースゲームといえばシンプルなドット走行や疑似3D表現を使った軽快なタイトルが主流だった。その中で本作は、トップビュー形式でありながらも驚くほどのスピード感と立体的な動き、そしてサウンドの重厚さを兼ね備えており、多くのユーザーが「MSXでここまでできるのか」と驚嘆した。特に、画面全体が左右に大きく揺れる演出は、当時のプレイヤーに強烈なインパクトを与えた。

プレイヤーの間では「操作に慣れるまでが難しいが、慣れるとやみつきになる」という声が多く、繰り返し挑戦するほど上達を実感できるゲームデザインが高く評価された。短時間で遊べるライトさと、長期的に極められる奥深さの両立は、MSX後期のコナミ作品に共通する魅力の一つでもある。

“成長するレース体験”に感動する声

プレイヤーの感想で特に多かったのが、「最初はただのレースゲームだと思っていたが、気づいたら自分が上達していることに気づいた」というものだ。STOCKから始まり、F1クラスへと挑戦していく過程で、自身の走行技術が自然と磨かれていく感覚は、単なるゲームを超えた達成体験だった。

当時のファンレビューには、「コースの構造を覚え、青いライバル車を抜くたびに手が震えた」「燃料がギリギリでゴールした瞬間の緊張感が忘れられない」といった生々しい興奮が数多く残されている。特に、クラッシュ時に燃料ゲージが減る仕様は、プレイヤーに緊張感を与えると同時に、「現実のレースに近い感覚を味わえる」として称賛された。

このように、“プレイヤー自身がドライバーとして成長していく”という構造が、多くのファンの記憶に残り続けている。

ゲーム誌・専門誌での高評価

当時のPCゲーム誌やMSX専門誌においても、『F1スピリット』は高く評価された。特に誌面レビューでは「SCC音源による音楽表現」「レース展開のテンポ」「二人同時プレイの革新性」が突出して高い点数を獲得していた。 ある1987年の専門誌レビューでは、「MSX1の限界を完全に突破したコナミの技術力が光る」「単なるスピードゲームではなく、燃料とダメージを管理する戦略的レース」として紹介され、同年のベストゲーム特集でも上位にランクインしている。

また、海外のMSXユーザーコミュニティでも人気が高く、オランダやスペインなどではコナミ製MSXゲームの代表作として紹介されることが多い。欧州のファンサイトには「最初の1時間はクラッシュの連続だが、2時間後にはプロドライバーの気分になる」というコメントが今も残っており、時間をかけて上達するタイプのゲームとして根強い支持を得ている。

SCC音源の衝撃と“耳で感じるスピード”

音楽に対する評価も非常に高い。SCC音源の恩恵により、エンジン音や衝突音、BGMが重なり合う“音のレース”が展開される。特にタイトル画面のBGMは、スタート前の緊張感とレースの高揚感を同時に表現しており、今でも「MSX史上最も印象的なオープニングテーマのひとつ」と称されている。

ユーザーの中には、「SCCを体験したくて本作を購入した」という人も少なくなく、音源チップの存在を一般層に知らしめた功績は大きい。後にコナミはSCC対応ソフトを多数展開するが、その礎を築いたのがこの『F1スピリット』であった。音が奏でるスピード感は、まさに“耳で感じる疾走感”として語り継がれている。

難易度に対する賛否両論

一方で、当時から難易度の高さに関しては賛否が分かれていた。特にF3000以降のコースは、燃料管理がシビアで、クラッシュ1回で順位が大きく落ちるバランスだったため、「上級者向けの設計すぎる」という意見も見られた。MSXの操作環境では、コーナーでの細かな制御が難しいこともあり、コントローラの精度に不満を持つユーザーもいたようだ。

ただし、それでも「理不尽ではなく、努力で克服できる難易度」と評価する声が多く、リトライを重ねるほど達成感が増していく構成はむしろ中毒性を高めていた。プレイヤーの間では「燃料1メモリでゴールした瞬間の快感は忘れられない」というエピソードが語られ、難易度の高さすら“やり込みの象徴”として肯定的に受け止められている。

二人対戦の熱狂と友情の記憶

『F1スピリット』の2人同時プレイは、当時の子どもたちの間で特に人気だった。兄弟や友人と縦分割画面で走りながら、「どっちが燃料を多く残せるか」「どこでクラッシュするか」を笑い合う――そんな光景が全国のMSX家庭で見られた。

特に“同じコースを共有する感覚”が強く、1人プレイとは異なる競技的緊張感が生まれる。接触ペナルティが存在しないため、純粋な走行テクニックの勝負になり、互いの実力をぶつけ合える。後年、多くのプレイヤーが「友人と徹夜で走り続けた」と懐かしむほど、コミュニケーションツールとしての側面も大きかった。

海外ファンコミュニティでの再評価

近年では、プロジェクトEGGやMSXエミュレータ環境の普及により、若い世代のゲーマーの間でも『F1スピリット』が再評価されている。特に海外ファンサイトでは「MSXを象徴するタイトル」「アクションと戦略の理想的融合」として紹介され、YouTubeなどでは攻略動画やSCC音源のリマスター音源も数多く投稿されている。

欧州では「F1 Spirit: The Way to Formula 1」という英題で知られ、当時の英語版マニュアルも愛好家の手によってデジタルアーカイブ化されている。MSX文化を世界に広めた一因となった本作の存在感は、いまも色あせていない。

“MSXレースゲームの金字塔”としての地位

発売から数十年を経た今もなお、『F1スピリット』はMSXレースゲームの最高傑作として語られる。その理由は、単なる技術的完成度だけでなく、“プレイヤーを育てるゲーム設計”にある。レースを重ねるごとに上達を感じ、失敗が次の成功への糧となる設計哲学――それは現代のシミュレーター作品にも通じる本質だ。

当時のプレイヤーが少年時代に味わった「成長」「緊張」「勝利の快感」は、今も強烈に記憶に残っている。まさに『F1スピリット』は、MSXというプラットフォームの精神、“制約の中で創意を尽くす”という理念を体現した一本であった。

■■■■ 良かったところ

技術的完成度の高さが放つ説得力

『F1スピリット』が多くのMSXファンに称賛された最大の理由は、その「技術的完成度の高さ」にある。1987年当時のMSX1環境で、ここまで滑らかに動く縦スクロールを実現した例は少なく、さらに左右の揺れを伴ったカメラワークによって、平面上に奥行きを感じさせることに成功していた。画面上の車両がわずかに陰影を持ち、カーブに沿って自然に傾く表現は、まさに“MSXグラフィックの粋”と呼ぶにふさわしい。

スクロール速度、敵車の挙動、燃料やダメージの計算処理など、すべての動きが滑らかでテンポよく統合されており、遊んでいて「止まらない楽しさ」がある。技術デモのような派手さに頼らず、緻密な調整でプレイヤー体験を磨き上げた設計が光る一作だ。

特に驚くべきは、同時表示されるオブジェクト数の多さである。ザコ車・ライバル車・背景・HUD(順位や燃料表示)を同時に処理しながらも、処理落ちがほとんど発生しない。これは、コナミ社内のMSX開発チームが持つ高度なプログラミング技術の証であり、ハードの限界を完全に見極めたチューニングの賜物だった。

SCC音源による“熱を帯びた”BGM

SCC音源の存在が、本作を特別なものにしたのは間違いない。コナミ独自の5チャンネル拡張音源により、エンジンの唸りやタイヤのスキール音、そして疾走感を引き立てるリズミカルなBGMが、当時のMSXユーザーの耳を釘付けにした。BGMは単なるバックミュージックではなく、レース中の感情を高める“演出装置”として機能している。

タイトル画面で流れる重厚なテーマ曲は、これから始まる戦いの緊張感を演出し、レース中のアップテンポなメロディは加速と一体化する。特にF1ラウンドに突入した際の曲調の変化は、プレイヤーのモチベーションを一気に高める効果を持つ。サウンドの一音一音に“速さ”が宿り、当時のユーザーはまるでコクピットに座っているような臨場感を味わえた。

SCC音源の普及において、本作が果たした役割は極めて大きい。これ以降、コナミはSCC対応タイトルを数多く展開していくが、その礎を築いたのは間違いなく『F1スピリット』であった。

ステップアップ制が生むモチベーション

プレイヤーの上達とともにクラスが上がっていく「ステップアップ制」は、単調になりがちなレースゲームに深みを与えた要素だった。初期段階では操作の基本を学び、中盤では燃料管理と敵車回避、終盤では精密なライン取りが求められる――この段階的な難易度設計が非常に巧妙だ。

ゲームを進めるほどに、プレイヤーが確実にスキルアップしていることを実感できる。その感覚が“次のレースへの意欲”を生み出し、プレイヤーを長時間引き込む。単に高得点を目指すだけではなく、「F1優勝」という明確なゴールが用意されている点も大きな魅力である。クリアまでの道のりは長いが、その分達成した時の喜びは格別だ。

燃料・ダメージシステムによる緊張感

燃料ゲージとダメージ制は、ゲーム体験に劇的な緊張感を加えている。クラッシュするたびに燃料が減り、走行不能に陥るリスクを抱えながら走るというのは、当時の他のレースゲームにはない“リアルさ”だった。これにより、1つひとつのコーナーの重みが増し、慎重な操作が求められる。

特にF3000以降では、燃料消費が早くなり、クラッシュ1回の重みがさらに増す。終盤に「あと1メモリでゴールできるか」というギリギリの展開になると、プレイヤーの心拍数は一気に上がる。まさに、ゲームでありながら“生きたレース”をしているような感覚だ。

このように、燃料システムは単なる制限ではなく、ドラマを生み出す装置として機能している。最後の瞬間まで気を抜けない緊張感が、プレイヤーを強く惹きつけた。

二人対戦の熱狂とバランス設計

家庭用パソコンで二人同時プレイができるという発想は、当時としては非常に先進的だった。分割画面でリアルタイムに競える設計は、兄弟や友人との対戦を熱く盛り上げた。しかも、このモードではライバル車が登場しないため、純粋にプレイヤー同士の技術を競える。

対戦モードの魅力は、単なる速度比べではない点にもある。燃料消費やコーナリング精度といった戦略的要素が絡むため、プレイヤーごとに異なるスタイルが生まれた。「攻め型」「守り型」「燃費重視型」など、それぞれの個性が勝敗を分ける。こうした自由度の高さが、MSX時代の“家族で遊べるゲーム文化”を象徴していた。

現在でも、MSXエミュレータを通じて二人対戦を楽しむファンがいるほど、このモードの完成度は高い。

緻密な難易度バランス

『F1スピリット』の難易度設計は非常に絶妙だ。初級レースではクラッシュしてもリカバリーが効き、中級では燃料を意識する必要が出てくる。そして上級では、すべての技術を融合しなければ勝てない。これにより、初心者でも挫折しにくく、上級者はやり込み甲斐を感じる構造になっている。

また、レースごとに背景色や路面パターンが異なることで、プレイヤーの集中を持続させる工夫もされている。特に夜間コース風の暗い配色や、砂漠地帯の淡い色調は、雰囲気づくりに大きく貢献していた。

MSX文化に刻まれた“象徴的存在”

『F1スピリット』は、MSX文化を象徴する作品のひとつとして、今なお語り継がれている。プレイヤーが手探りで攻略法を見つけ、仲間と情報交換しながら少しずつ進めていく――そんな“自分の力で勝つ”という体験は、現代のレースシムとは異なる味わいがある。

コナミのソフト群の中でも、本作は“MSXという限界ハードで何ができるか”を示した象徴的タイトルであり、開発チームの情熱と創意工夫が詰まっている。SCC音源、滑らかなスクロール、セッティング機能、ステップアップ式のキャリア構造――それらすべてが一体となり、MSX世代のユーザーにとって忘れがたい体験を提供した。

再評価の中で輝きを増す名作

今日、エミュレータやデジタル配信サービス(プロジェクトEGGなど)を通して再びプレイしたユーザーからも、「今遊んでも完成度が高い」「30年以上前の作品とは思えない」との声が多く上がっている。古いゲームにありがちな“時代遅れ感”がほとんどなく、むしろその緻密な設計が現代的なシミュレーション作品に近いと再評価されているのだ。

グラフィックの粗さやハードの制約を逆手に取り、想像力を刺激するデザインは、今なお独自の魅力を放つ。『F1スピリット』は、過去の遺産ではなく、“MSX時代の完成形”として現在進行形で輝き続けている。

■■■■ 悪かったところ

初心者にはあまりにも高いハードル

『F1スピリット』の完成度は非常に高いものの、その反面として多くのプレイヤーが口を揃えて語るのが「最初の壁の高さ」である。特に初めてプレイしたユーザーは、走り出してすぐクラッシュし、燃料を失い、まともに1周できないという体験を味わうことが多かった。ゲーム内にチュートリアルや練習モードが存在しないため、完全に“体で覚えるしかない”設計となっている。

たとえばSTOCKクラスでも、最初の数レースで壁や他車に何度もぶつかり、燃料を使い果たしてリタイアするケースが多発した。操作レスポンスが非常に敏感で、わずかな入力で車体が左右に大きく振れるため、初心者には“慣れるまでのハードル”が極めて高かったのだ。慣れれば爽快感に変わるが、それまでに離脱してしまうプレイヤーも少なくなかった。

この点は、1980年代のゲーム全体に共通する「高難易度文化」の一部といえるが、レースゲームとしてはもう少し導入のやさしさが欲しかったという声も多い。

操作系の制限とレスポンスの癖

MSX特有のジョイスティックやキーボード入力では、微細なコントロールが難しかった。特に十字キー(またはカーソルキー)で操作する場合、わずかなタイミングのズレがクラッシュに直結する。左右入力の反応が鋭すぎるため、コーナーで車体がオーバーステア気味になりやすく、慣れないうちは蛇行運転になってしまう。

また、同時入力の制限によって“曲がりながら加速”の動作が完全には再現されない場面もあり、アーケードレースに慣れたプレイヤーには違和感を覚える部分もあった。MSXの入力遅延が原因で操作と画面の反応にわずかなズレが生じることもあり、特に高速クラスのF1ラウンドではその影響が顕著だった。プレイヤーのスキル次第で克服は可能だが、当時のハード環境では限界を感じる瞬間もあっただろう。

燃料とダメージの厳しすぎるバランス

リアルなレース体験を追求するあまり、燃料とダメージシステムが“厳しすぎる”と感じたプレイヤーも多い。クラッシュ1回につき1ゲージ消費というルールは、特に序盤のプレイヤーにとって致命的で、完走すら難しいという声が上がっていた。さらに、接触時にパーツが破損すると挙動が重くなり、次のコーナーで再び事故を起こす――という悪循環に陥るケースも多かった。

このシステムは上級者には緊張感とリアリティを与えるが、初心者には「罰則が大きすぎる」「やり直しのモチベーションが下がる」と感じられた。特に、レースごとに燃料ゲージがリセットされず、続けてプレイすると最初から不利な状態になる仕様が、当時の子どもたちには酷だと指摘されていた。

ステージごとの視覚的な類似性

コースバリエーションが多い本作だが、グラフィック的にはステージ間の差がやや乏しいという意見も存在する。背景色や道路パターンの違いはあるものの、上空視点という制約上、どのステージも似たような見た目に感じられる瞬間があった。特にF3やF3000など中盤クラスでは、環境変化が少なく、進行感を視覚的に実感しにくい。

MSX1の表示制限を考えれば致し方ない部分ではあるが、プレイヤーの一部からは「もう少し個性的なサーキット演出が欲しかった」という声が上がっていた。たとえば、天候の変化や時間帯の違いなど、当時はまだ表現が難しかったが、後のハードなら実現できた要素だろう。

ゲームバランスの“急激な変化”

ステップアップ制の面白さの一方で、クラスが上がるたびに難易度が急上昇する点が批判の的になった。特にF3000に突入した瞬間、敵車のスピードが倍増し、燃料消費も加速するため、まるで別ゲームのように感じられる。この難易度カーブの急変は、慣れたプレイヤーでも最初は戸惑う要因だった。

加えて、青いライバル車を抜かなければ順位が上がらない仕様は、やり込み派からは好評だったものの、ライトプレイヤーからは「せっかく抜いても順位が変わらないのは理不尽」と不満が寄せられた。リアルな周回遅れの概念を取り入れた結果ではあるが、当時のユーザー層には理解されにくかったようだ。

セーブ機能の欠如と長時間プレイの負担

1980年代のMSXタイトル全般に言えることだが、『F1スピリット』には途中セーブ機能が存在しない。そのため、長時間にわたるプレイを中断することができず、特にF1クラスの連戦では「途中で休憩ができない」という不便さが指摘された。中盤以降のレースは1戦ごとに集中力を要するため、プレイヤーの疲労も大きく、ミスが増える傾向にあった。

後年のリメイク版(ゲームボーイ版)では、ある程度のパスワード方式が導入されており、当時この機能があればさらに遊びやすかっただろうと語るファンも多い。ハード制約のため仕方ない部分だが、セーブ機能の欠如は快適性の面で確かに“惜しい点”である。

説明書の不十分さと不親切な設計

もう一つの不満点として、「ルールの説明不足」が挙げられる。説明書には操作方法やポイントシステムの概要は記載されているものの、燃料消費やダメージ発生の条件など、重要な要素についての解説が非常に簡潔だった。そのため、プレイヤーの多くが“体当たりで覚える”しかなかった。

また、青いライバル車を抜かないと順位が上がらない仕様もマニュアルでは明示されていなかったため、当初は「バグではないか」と誤解されたケースもあった。この不透明さは、難易度と相まって一部ユーザーにストレスを与えた要因になっている。

サウンドの迫力ゆえのノイズ問題

SCC音源の出力が強力だったこともあり、一部のMSX1機種では音割れやノイズが発生するという報告もあった。当時のMSXはメーカーごとに音声出力の回路構成が異なっており、SCCの出力レベルが高い本作では、テレビやモニター側の音量調整を誤ると「ブツブツ音が混ざる」ことがあった。

また、長時間プレイすると耳が疲れるほどBGMがエネルギッシュで、「もう少し静かな場面が欲しかった」という意見もある。熱狂的ファンにとっては魅力的な特徴でもあったが、音の密度が高すぎて“休む瞬間がない”という側面も存在した。

2人プレイ時の処理制限

2人同時プレイは画期的な要素だったが、ハードの限界ゆえに動作がやや重くなる瞬間があった。特に画面を縦に分割した際、同時スクロール処理が多重化することで一部のコースで微妙なカクつきが生じる。これが致命的な問題になることはなかったものの、対戦中の操作感にムラが生まれる場面も見受けられた。

また、2人プレイではライバル車が出現しないため、1人モードと比べて緊張感が薄れるという指摘もあった。競技性は高いが、CPU車との駆け引きが消えることで“レースらしさ”が減ると感じたプレイヤーもいたようだ。

総評 ― 名作ゆえの“尖り”

『F1スピリット』の欠点は、裏を返せば「本気の設計ゆえの尖り」である。初心者を容赦しない難易度、リアル志向の燃料システム、そして説明不足なルール設計――これらはいずれも当時のゲームが“遊びながら覚える文化”の中で生まれた産物だ。

不親切に感じる部分も多いが、同時にプレイヤーの努力を確実に報いてくれるバランスを持っていた。そのため、「難しいけれど、クリアした時の達成感は他のゲームでは味わえない」という意見が非常に多い。まさに、完璧を求める職人気質のコナミらしさが凝縮された一本であり、これこそが“名作ゆえの不便さ”として今も愛されている理由なのだ。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

主役としてのプレイヤーマシン ― 成長する“もう一人の自分”

『F1スピリット』において、最も印象的で愛された“キャラクター”は、間違いなくプレイヤー自身が操るマシンである。STOCKから始まり、F3、F3000、F1とカテゴリーを上がるにつれて、そのマシンは性能を増し、姿を変え、まるでプレイヤーの努力を映す鏡のように成長していく。序盤はもたつく加速と不安定なハンドリングに苦戦するが、上位クラスへ進むほどマシンは軽快さを増し、ステアリング操作が一体化していく感覚が得られる。

この“マシンの成長=プレイヤーの成長”という構図が、多くのファンの心をつかんだ。特にF1クラスでの走行時は、「ようやくここまで来た」という感慨が湧く。音、スピード、操作感すべてが進化し、初期の自分の走りを思い出すと「別人のように上達した」と実感できるのだ。単なる乗り物ではなく、努力の結晶としての“相棒”――それが『F1スピリット』における主人公だった。

青いライバルカー ― 永遠の敵、そして師

プレイヤーの前に立ちはだかる“青いライバル車”は、まさにこのゲームを象徴する存在である。どのクラスにも登場し、他のザコ車とは明らかに違う走行ラインと速度で迫ってくる。彼を抜かなければ順位が上がらない――このルールにより、青い車は単なる障害物ではなく、「越えるべき壁」として強く印象に残る。

プレイヤーによっては、このライバル車に名前を付けていた者も少なくない。「青の悪魔」「スピードの亡霊」「影のチャンピオン」など、その呼び方はさまざまだ。常に一定の速度で、隙のないラインを走る彼は、まるで熟練ドライバーのようであり、プレイヤーを導く教師のような存在でもあった。抜いた瞬間の高揚感は、敵を倒したというよりも“己を超えた瞬間”に近い。

ゲームを重ねるほど、この青いライバルが単なるAIではなく、精神的なライバルとして心に刻まれていく。彼を超えるたびに、プレイヤーは少しずつ強くなっていった。

ザコ車たち ― 無数のモブが作る“レースの群像劇”

ステージを埋め尽くす無数の他車たち――通称“ザコ車”――も、本作に欠かせないキャラクターたちである。彼らはレースの背景でありながら、時にプレイヤーの最大の敵となる。追い越しざまに接触して燃料を失ったり、突然現れて進路を塞いだりと、プレイヤーを翻弄する。しかし、それでも彼らの存在がレースに「生きている世界」を与えているのだ。

一台一台に個性があり、妙に蛇行する車や、直線で異様に速い車、端に寄って走り続ける車など、AIの動きがランダムであるため、常に違う展開が生まれる。この“予測不能な群像”が、レースを単調にさせない。プレイヤーによっては、「後ろから押してくれる車」を“仲間”とみなして感謝したり、特定の走行パターンをする車に“あいつ”というあだ名をつけたりするなど、感情移入するユーザーも多かった。

こうした小さなキャラクター性の積み重ねが、『F1スピリット』の世界を豊かにしている。

F1マシン ― 栄光の象徴としての最終形態

ゲームの最終ステージでプレイヤーが操るF1マシンは、長いキャリアの果てにたどり着く“究極の存在”だ。そのデザインはMSXの制約を感じさせないほど洗練され、細部のピクセル表現にまでこだわりが見える。レース開始時のエンジン音は他クラスと明確に異なり、まるで本物のフォーミュラマシンを思わせる鋭いサウンドを響かせる。

このマシンを手にした時、プレイヤーは「努力が報われた」と感じる瞬間を迎える。操作性は最高だが、同時に一つのミスも許されない緊張感が生まれる。つまり、F1マシンとは“栄光とリスクの象徴”であり、ここに到達できたプレイヤーこそ真のレーサーといえるだろう。

当時、MSXユーザーの間では「F1マシンの走行音を聞くためだけに頑張った」という声すらあったほど、その存在は特別な輝きを放っていた。

エンジン音という“無言のキャラクター”

『F1スピリット』のもう一つの魅力的なキャラクターは、「エンジン音」そのものである。SCC音源によって表現されたこの音は、単なる効果音ではなく、マシンの個性を語る“声”のように機能している。各クラスのマシンはそれぞれ異なるトーンを持ち、ストックカーは重く低く、F3000では甲高く、F1では金属的で鋭い音を響かせる。

この音を聞くだけで、「今どのクラスを走っているか」がわかるほどに、音の作り分けが巧妙だった。プレイヤーの間では「音でマシンと会話する感覚がある」と評されることもあり、まさに“無言のキャラクター”として存在感を放っていた。

2人プレイの相棒 ― 友情と競争の象徴

2人同時プレイモードで登場する“もう一人のプレイヤー”も、忘れがたいキャラクターのひとつだ。MSX時代、画面を分割して一緒に走るという体験は非常に貴重であり、多くの家庭で兄弟や友人と夢中になってレースを繰り広げた。

対戦中の相棒は、単なる競争相手ではなく、「共に限界を試す仲間」でもあった。どちらが燃料を多く残せるか、どちらが先にクラッシュするか――そんな小さな勝負の積み重ねが、互いの絆を深めた。後年、ファンの多くが「一緒に遊んだ友人の名前とセットで『F1スピリット』を思い出す」と語るのも、この体験が強く記憶に残っているからだ。

この“もう一人のプレイヤー”こそ、ゲームの中で最もリアルで生きたキャラクターと言えるかもしれない。

擬人化されたマシンたちのドラマ

プレイヤー、ライバル、そして無数の車たち。彼らはすべて人間のキャラクターを持たない存在だが、プレイヤーの中で感情を宿していく。クラッシュで倒れた仲間車、しつこく抜かれた青いライバル、長距離を共に走った耐久マシン――それぞれがプレイヤーの記憶の中で人格を得ていくのだ。

当時のレビューでも「プレイヤーはいつしかマシンと心を通わせている」と表現されたことがあり、この“無言の絆”が『F1スピリット』を単なるレースゲームではなく、感情のある物語として昇華させた要因のひとつとなっている。

キャラクター性のない世界が生んだ“プレイヤー自身の物語”

『F1スピリット』には台詞もストーリーも存在しない。それでも、プレイヤーの心の中には確かに“物語”が生まれる。敗北と成長、焦りと歓喜――そのすべてがマシンを通じて語られる。つまり、このゲームの真のキャラクターとは、プレイヤー自身なのだ。

数多くのプレイヤーが自分の走行スタイルに名前を付け、自分だけのレース哲学を見出していった。「スピードよりも安全」「燃費を極める」「絶対にクラッシュしない」――こうした思想が、プレイヤーの数だけキャラクターを生み出していたのである。

総評 ― 無機質の中に宿る“人間味”

『F1スピリット』に登場するのは車だけ。しかしその車たちは、確かに生きていた。擬人化されたわけでも、設定が語られたわけでもないのに、プレイヤーが長時間操作するうちに、マシンに感情が宿り始める。それはまるで、沈黙の中で心を通わせるチームメイトのような関係だ。

この“無機質な世界の中にある人間味”こそが、プレイヤーが最も愛したキャラクター性であり、『F1スピリット』という作品が長く記憶に残る最大の理由でもある。

青いライバルと自分、そして無数のマシンが織りなすサーキットのドラマ――そこには、言葉を超えた“友情と競争”の物語が確かに存在していた。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

MSX1版 ― ハードの限界を極めた原点

1987年に発売された『F1スピリット』の基本プラットフォームはMSX1である。当時のMSX1は、VRAM容量16KB、表示色16色、スプライト数も制限されており、現代の感覚から見れば非常に厳しい環境であった。しかしその限られたリソースの中で、コナミは驚くべき最適化を行い、流れるようなスクロールとリアルな速度感を再現している。

MSX1版では画面全体を上下にスムーズに動かす「擬似ハードスクロール技術」が採用されており、ソフトウェア的に画面メモリを高速転送してスクロールを実現していた。通常、MSX1の制約では縦スクロールが非常に重くなりがちだが、本作ではその問題を見事に克服している。

また、SCC音源を搭載することで音楽表現にも厚みを出し、同時代のMSXソフトとは一線を画すクオリティを実現した。

MSX1版『F1スピリット』は、MSX初期からのユーザーにとって「このハードがここまでできるのか」と再認識させた一本であり、ハード性能の限界を押し広げた“実験的傑作”といえる。

MSX2での動作 ― 表示色と安定性の向上

本作はMSX1用ソフトながら、MSX2以降の機種でも問題なく動作した。MSX2でのプレイでは、同一プログラムながらVDP(ビデオディスプレイプロセッサ)の性能が向上しているため、色の発色や画面のチラつきが軽減され、全体的に安定した描画を楽しめるというメリットがあった。

また、MSX2のVRAM容量が増えたことで、キャッシュ的な処理がスムーズになり、一部のユーザーは「MSX2で動かした方が若干スクロールが滑らかだ」と感じたと語っている。公式的に“MSX2専用最適化”はされていないが、ハード側の性能差が自然にプレイ感を底上げした形だ。

ただし、SCC音源の挙動については機種間で微妙な差があり、音量バランスやノイズ特性が若干異なる。特に松下製MSX2では低音域が強調され、より重厚なサウンドに聞こえると評するファンも多かった。

MSX2+・MSX turboR での体験 ― “本来のスピード”を取り戻す

MSX2+およびMSX turboRは、Z80A互換CPUより高速な処理能力を備えていたため、『F1スピリット』を起動すると本来より滑らかに動作する場合があった。とくにturboRのR800モードでは、CPUクロックが大幅に向上しているため、内部処理が高速化し、レース展開のテンポが心地よく感じられたという報告がある。

ただし、このスピード向上は意図されたものではないため、ゲームバランスが微妙に変化することもある。ライバル車の出現タイミングや燃料消費ペースが早まることがあり、正確には“オリジナル版とは別のゲームテンポ”となる。その一方で、上級プレイヤーにとっては「高速処理による新たな挑戦」として好まれ、MSX2+版やturboRでのプレイ動画が近年でもアップロードされている。

SCC音源についても、MSX2+ではより安定して再生される傾向があり、SCCのノイズが減少してクリーンな音質を楽しめるという利点があった。

F1スピリット 3Dスペシャル ― MSX2+専用続編の異次元表現

1988年にリリースされた『F1スピリット 3Dスペシャル』は、MSX2+専用タイトルとして登場した続編である。本作の基本システムを継承しつつ、タイトルの通り“3D視点”を導入しており、まったく新しいプレイ体験を実現していた。

2D俯瞰視点だった初代とは異なり、コクピット視点による擬似3D表現を採用。V9958チップの拡張グラフィック機能を駆使し、当時としては驚異的な“前方遠近表現”を描き出した。画面の奥へ吸い込まれていくようなカーブ処理は、まさにMSXグラフィックの極致であり、初代プレイヤーからも「別次元のF1スピリット」と称された。

さらに、SCC音源の進化に伴い、3DスペシャルではBGMのステレオ感が強調され、臨場感が格段に増している。これにより、初代『F1スピリット』の“戦略的レース”から“体感型ドライビング”への進化が実現されたといえる。

MSX2+やturboRユーザーの間では、この3Dスペシャル版を“シリーズの完成形”と位置づける意見も多いが、初代の緻密な俯瞰構成を好むファンも根強く、どちらが上かをめぐる議論は今なお続いている。

ゲームボーイ版との比較 ― 携帯機で蘇った精神

1991年に発売されたゲームボーイ版『F1スピリット』は、MSX版をベースにしながらも、ハードウェア特性に合わせてアレンジが施された移植作である。携帯機という特性上、ライバル車との接触判定が削除され、燃料やダメージの概念も簡略化されている。その結果、ゲーム全体のテンポは軽快になり、よりアーケード的な遊びやすさを重視した構成になった。

画面解像度が低いため視野は狭まったものの、モノクロ液晶特有のシャープなコントラストが意外にも視認性を高め、走行感覚は快適だった。サウンドもゲームボーイのPSG3音+ノイズチャンネルを最大限活用しており、SCC版とは異なる方向で迫力を出している。

この移植版を通じて、MSXを知らない世代にも『F1スピリット』というタイトルが広まり、後にレースゲーム史の一部として再評価されるきっかけとなった。

非公式移植と海外版の存在

韓国のZemina社によって、セガ・マスターシステム向けに非公式移植版が作られていたことも有名な話だ。当時、著作権法の整備が不十分だった韓国では、MSXソフトのコンバート移植が数多く行われており、その中でも『F1スピリット』は比較的忠実な再現度を誇った。マスターシステムの高解像度出力と音源特性を生かし、MSX版よりやや派手な色調と効果音が特徴だった。

また、海外向けに「F1 Spirit: The Way to Formula 1」としてリリースされたバージョンでは、メニューやタイトル表記が英語化され、欧州MSX市場を中心に高い人気を得た。スペインやオランダでは公式販売代理店を通じて流通し、現地のファン誌では“ヨーロッパでもっとも完成されたMSXレースゲーム”と評された。

これにより、『F1スピリット』は国内だけでなく、MSX文化を世界に広める象徴的な存在となった。

エミュレーターと現行環境での違い

現在、MSXエミュレータ(openMSX、blueMSXなど)を通して『F1スピリット』をプレイする際には、ハードの違いを手軽に体験できるようになっている。SCC音源の再現精度も高く、オリジナル機種との差を比較して楽しむファンも多い。

ただし、実機独自のアナログノイズや発色特性までは完全には再現されないため、当時のCRTモニターで見る“温かみのある映像”とはやや印象が異なる。現行環境では、滑らかさやロード速度が改善される一方、オリジナル特有の“重み”や“手触り”が失われるという意見もある。

このように、プレイ環境ごとに味わいが異なるのも、『F1スピリット』という作品の奥深さを物語っている。

総評 ― ハードの差を超えて愛されたレース体験

『F1スピリット』は、MSXという限られた環境で設計されたにもかかわらず、ハードを超えて多様な形で楽しまれた稀有な作品だ。MSX1での挑戦、MSX2+での成熟、turboRでの高速再生、そしてゲームボーイでの再構築――そのすべてが「レースの楽しさとは何か」を追求する試みであった。

機種によって微妙に違うスピード感や音の響きは、プレイヤーそれぞれの思い出を刻む“個別のサーキット”として今も心に残っている。どのバージョンで遊んでも、本作がもつ根源的な魅力――走る喜び、緊張感、そして勝利の達成感――は変わらない。

まさに、ハードを越えて息づく“永遠のレーシング・スピリット”である。

[game-10]

●同時期に発売されたゲームなど

★グラディウス2

(コナミ/1987年/価格:5,800円) 『F1スピリット』と同じく1987年にコナミが発売した、MSXを代表する横スクロールシューティングゲーム。SCC音源を初めて正式に採用した作品であり、『F1スピリット』と並ぶ“MSX音楽革命”の象徴といえる。ステージ構成はアーケード版『グラディウス』を意識しながらも、独自の地形ギミックやパワーアップシステムを追加。敵の配置、BGM、演出すべてが緻密に設計されており、MSXファンの心をつかんだ。 当時は『F1スピリット』と一緒にSCCの実力を体験できる“ダブルインパクト作品”として注目され、同年のマイコン誌では「MSX黄金期の象徴的タイトル」として度々並べて語られた。

★メタルギア

(コナミ/1987年/価格:5,800円) 同じ1987年、コナミが送り出したもう一つの伝説的タイトルが『メタルギア』である。後にシリーズ化し、世界的ヒットとなる“潜入アクション”の原点だ。MSX2のハード性能を活かして広大なマップと多層的なミッションを実現し、「敵を倒すゲーム」から「敵に見つからないゲーム」へと発想を転換させた。 当時、アクション中心のMSX市場において、この“ステルスゲーム”という新しい概念は衝撃的で、同年の『F1スピリット』がリアルレースの緊張感を描いたのに対し、『メタルギア』は“緊張の静寂”を体現していた。二つの作品を並べると、コナミがいかに幅広いジャンルを革新していたかがわかる。

★夢大陸アドベンチャー

(コナミ/1986年末発売/価格:5,800円) MSXユーザーにはおなじみの『ペンゴ』風アクションゲーム『南極大陸』の続編。前作の可愛らしい世界観をそのままに、より多彩な仕掛けとマップ構成を導入している。BGMの完成度も高く、後の『F1スピリット』や『グラディウス2』に通じるSCC的音の流麗さの原型が感じられる。 “氷を押して敵を倒す”という基本は変わらないが、テンポのよい操作感と地形変化の妙が中毒性を高め、ファミリー層を中心にロングセラーとなった。『F1スピリット』の硬派な路線とは対照的に、コナミの“遊び心”を象徴する一本である。

★ナイトメアII ~マゼランの逆襲~

(コナミ/1987年/価格:5,800円) 人気縦スクロールシューティング『ナイトメア』の続編。SCC音源を用いた重厚なサウンドと、暗闇を進むようなステージ構成で知られる。主人公ポポロンの再登場により、ギリシャ神話をモチーフとしたドラマチックな世界観が展開される。 当時のレビューでは、「『F1スピリット』がスピードの限界を追求した作品なら、『ナイトメアII』は世界観の深みを追求した作品」と評され、同じ1987年のコナミ作品として双璧をなした。アクションとドラマを融合させた先駆的タイトルであり、後のMSX2黄金時代を象徴する一本である。

★ファイナルジャスティス

(カシオ計算機/1987年/価格:4,800円) カシオから発売されたトップビュー型シューティングゲーム。宇宙戦闘をテーマにしており、画面上を滑らかに移動するグラフィックが当時話題になった。BGMはシンプルながらスピード感があり、『F1スピリット』と同様に“疾走感”を重視した作風であった。 MSX市場ではコナミ作品が圧倒的な存在感を放っていたが、ファイナルジャスティスのような他社製タイトルが技術的に競い合ったことで、1987年前後は“MSXレース期”とも呼ばれるほどの活況を見せていた。

★ザナック

(コンパイル/1986年/価格:5,800円) AIによる敵出現パターン制御という当時としては革新的なシステムを搭載した縦シューティング。プレイヤーのプレイスタイルに応じて難易度がリアルタイムに変化するという仕組みは、のちのゲームデザインに大きな影響を与えた。 『F1スピリット』のように「実力が上がるほど世界が変わる」感覚は、このザナックでも体験できた。レースかシューティングかという違いこそあれ、プレイヤーの“成長を可視化する設計”という点では共通している。

★ハイドライド3

(T&Eソフト/1987年/価格:6,800円) 国産アクションRPGの先駆け的シリーズの第3作。時間経過や空腹度などのリアルな要素を導入し、従来のファンタジーRPGをより現実的な冒険体験に進化させた。PC-8801を中心に、MSXやFMシリーズにも移植され、当時のPCゲーマーの話題をさらった。 『F1スピリット』と同じ1987年という時期に“リアリティ追求型ゲーム”が複数登場したことは象徴的である。レースもRPGも、単なる得点競争から“体験を積む物語”へと移行していった転換点だった。

★シルフィード

(ゲームアーツ/1986年/価格:6,800円) PC-8801用の3Dシューティング。ポリゴン風のワイヤーフレームを用いた立体表現で、当時のプレイヤーに衝撃を与えた。宇宙空間を奥へと進む視点は、後に登場する『F1スピリット 3Dスペシャル』の“前方スクロール演出”にも通じる。 日本国内のPCゲームが本格的に“3D的視点”に挑戦し始めた時期に、コナミはMSXでそれを2D的発想から模索していた。両者の試みは異なるアプローチながら、同時代の技術革新の双璧だったといえる。

★ザ・スキーム

(フェイス/1988年/価格:6,800円) 翌1988年にPC-8801で発売された横スクロールアクションRPG。作曲は後に『イースII』を手掛ける古代祐三であり、その重厚なFM音源サウンドは当時のマイコン少年たちを魅了した。 ジャンルは違えど、『F1スピリット』と同様に「音がゲーム体験を支配する」設計思想が特徴であり、SCC音源の爆発的な表現力と並んで、PC業界ではFM音源の躍進を象徴していた。

★ファミリーサーキット

(ナムコ/1987年/価格:5,300円) ファミリーコンピュータ向けに発売されたナムコのレースゲーム。トップビュー視点や順位制レースシステムなど、『F1スピリット』との共通点が多く、よく比較対象に挙げられる。違いは当たり判定の有無やコース構造で、ナムコ版はよりアーケード的・軽快な操作感を重視していた。 一方、コナミの『F1スピリット』は「現実に近い重さ」と「緻密な戦略性」で対抗し、両者は1987年当時の“家庭用レーシング対決”を象徴した。ジャンルとしてのレースゲームが成熟し始めた転換期でもあり、この2作が以降のシミュレーション系レースの礎を築いたといえる。

総評 ― “1987年のゲーム革新年”としての位置づけ

こうして見ると、『F1スピリット』が登場した1987年前後は、MSXおよびPCゲーム史における重要な転換点であった。SCC音源やFM音源によるサウンドの進化、リアル志向ゲームの台頭、そして操作性や視覚表現の革新――これらが一斉に花開いた時期である。

『F1スピリット』はその中でも、“技術と遊び心の融合”というコナミらしい哲学を体現した存在であり、同時期の他作品と並べて初めてその偉大さが際立つ。

すなわち、1987年という年は、MSX文化において“ゲームが娯楽から芸術へと進化した年”であり、『F1スピリット』はその象徴的旗手だったのだ。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【2026年02月19日発売】 メビウス|Mobius BURAI MSX2コンプリート【Switch】 【代金引換配送不可】

[02月19日発売予約][ニンテンドースイッチ ソフト] ブライ MSX2コンプリート 通常版 [HAC-P-BURAI]

【2026年02月19日発売】 メビウス|Mobius BURAI MSX2コンプリート限定版【Switch】 【代金引換配送不可】

BURAI MSX2コンプリート 通常版

メビウス 【Switch】BURAI MSX2コンプリート 通常版【2月20日以降出荷分】 [HAC-P-BURAI NSW ブライ ツウジョウ]

【送料無料】【中古】SONY メモリースティック Pro Duo 4GB MSX-M4GS

評価 5

評価 5

![[02月19日発売予約][ニンテンドースイッチ ソフト] ブライ MSX2コンプリート 通常版 [HAC-P-BURAI]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/outletplaza/cabinet/348/4573419410495.jpg?_ex=128x128)

![メビウス 【Switch】BURAI MSX2コンプリート 通常版【2月20日以降出荷分】 [HAC-P-BURAI NSW ブライ ツウジョウ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0527/4573419410495.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【表紙説明書なし】[MSX] Konami Hyper Rally(コナミ・ハイパーラリー)(19850729)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1002/7/cg10027005.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[MSX2] めぞん一刻 完結篇 〜さよなら、そして…〜 マイクロキャビン (19881031)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1002/8/cg10028000.jpg?_ex=128x128)