【2/5はエントリーでP10倍!】G TUNE DG-I7G60 ゲーミングPC デスクトップ パソコン Core i7 14700F 32GB メモリ 500GB SSD GeForce RT..

評価 3.88

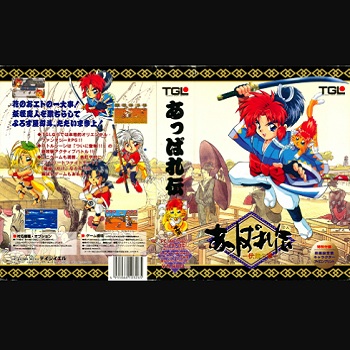

評価 3.88【発売】:TGL

【対応パソコン】:PC-9801

【発売日】:1995年12月8日

【ジャンル】:ロールプレイングゲーム

■ 概要

作品が生まれた時代背景

『あっぱれ伝 -伏龍の章-』が世に送り出された1995年は、パソコンゲーム市場にとって大きな転換期でした。PC-9801シリーズといった日本独自のPCが根強い人気を誇っていた一方で、家庭用ゲーム機ではプレイステーションやセガサターンが発売され、3D技術やCD-ROMの大容量がゲーム体験を変えつつありました。そんな時代に、TGLは敢えて「和の世界観」を前面に打ち出したRPGをリリースします。それが本作『あっぱれ伝 -伏龍の章-』でした。

従来のファンタジーRPGが西洋の中世世界やドラゴン・魔法といった欧米的要素を中心に据えていたのに対し、この作品は江戸時代を想起させる町並みや武士・忍者といった和風のキャラクターを軸に据え、そこに妖怪伝承や史実に基づいた人物像を絡めました。結果として、プレイヤーは「どこかで見たことのある歴史的人物」と「ファンタジー世界の住人」とが同じテーブルで物語を紡ぐという、不思議で魅力的な舞台に立たされることになります。

ストーリーの導入部

物語はヤマト大国という架空の国から始まります。主人公の幻斗は、町の人々から依頼を受けては日用品から武器まで幅広く扱う「よろず屋」を営む青年です。彼の生活は一見平穏に見えましたが、ある日、命を狙われて瀕死の侍から密書を託されたことで運命が大きく動き出します。その密書には国家の存亡に関わる秘密が記されており、幻斗は届け先まで無事に運ぶという重大な使命を背負うことになるのです。

この時、彼を支えるのが相棒の猫又・ベニマル。見た目は可愛らしい妖怪ですが、戦闘では独特の能力を発揮し、主人公をしっかりと補佐します。二人の旅路は、単なる「おつかい」に留まらず、やがて大国の権力争いや邪龍復活を巡る壮大な戦いへと発展していきます。

キャラクター描写の特徴

本作では、史実をベースにしたキャラや伝説的存在を多数登場させつつ、ゲームならではのアレンジを加えている点が大きな特徴です。例えば発明家「エレキ源内」は、史実の平賀源内を彷彿とさせながらも、電気仕掛けの奇妙な武器を持ち歩くコミカルな存在として描かれます。また、将軍「ヨシムネ」は徳川吉宗をモデルにしていますが、プレイヤーに親しみやすい豪胆な人格者として描かれ、難解な歴史知識がなくとも物語に感情移入できる構成になっています。

こうしたキャラの魅力は、ただの「元ネタ再現」ではなく、プレイヤーがゲームを進めることでその個性を体感できる点にあります。戦闘中の掛け声、シナリオ中の台詞回し、イベントごとのリアクションなどが積み重なることで、キャラクターはただの歴史的オマージュを超え、「ヤマト大国」という世界に息づく生きた人間として感じられるのです。

シリアスとユーモアの融合

本作の大きな特徴は、重厚な筋立ての中に挟まれる軽妙なユーモアです。序盤に登場する「ワラビモチ」という敵キャラクターは、典型的なRPGのスライムを連想させながらも、その名の通り「ぷるぷる震える和菓子の怪物」というシュールな存在で、プレイヤーに強烈な印象を与えました。こうした演出は緊迫したストーリーの合間に小気味よい緩和を与え、作品全体を飽きさせない要因となっています。

さらにNPCたちの会話には、当時の社会風刺や小ネタが含まれていることもありました。これにより、物語の根幹はシリアスでありながらも、随所にクスリと笑える場面が差し込まれ、単調さを感じさせない構造が生まれています。

システム的特徴とバグ問題

ゲームシステムは王道的なコマンド式RPGですが、キャラクターごとに固有の必殺技や変身能力があり、パーティ編成や戦術を考える面白さがありました。特にメイリンの「白竜化」やタマモの「変化の術」は戦局を大きく左右する特殊能力として印象的です。

ただし、発売当初には一部不具合が存在し、特定キャラが特定の武器を装備すると進行が止まってしまうという致命的なバグが発覚しました。TGLは迅速にパッチを配布しましたが、当時は現在のようなインターネット常時接続環境が一般的ではなく、パソコン通信や雑誌付録ディスクを通じて修正ファイルを配布する形となりました。この対応は、当時のユーザーにとって新鮮でありながらも煩雑であり、逆に「メーカーが不具合に真剣に対応している」という印象を残す結果ともなりました。

作品の意義と評価

『あっぱれ伝 -伏龍の章-』は、純然たるエンタメとしてのRPGであると同時に、当時のPCユーザーにとって「和風RPGの新しい方向性」を提示した作品でもありました。西洋ファンタジー一辺倒だったRPGジャンルに対し、「日本的な歴史と妖怪を融合させてもこれだけ面白いゲームが作れる」という実例を示したことは、その後の和風RPG作品(たとえば『天外魔境』シリーズの派生作や、後年のインディーズ和風RPG)にも影響を与えたといえるでしょう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

和風ファンタジーの世界観が生み出す没入感

『あっぱれ伝 -伏龍の章-』の最大の魅力は、やはり「和風」と「ファンタジー」が絶妙に融合した独自の世界観にあります。従来のRPGといえば中世ヨーロッパをモデルとしたものが大半で、プレイヤーは西洋風の城や騎士、魔法を中心にした世界を冒険するのが一般的でした。しかし本作では、江戸時代を思わせる街並みや神社仏閣、和装のキャラクターたちが当たり前に存在します。そこに妖怪や龍といった日本的ファンタジーの要素が組み込まれており、プレイヤーは「歴史の教科書に出てくる人物」と「伝承に登場する怪異」が同じ世界に息づいているという独特の空気感を楽しむことができるのです。

特に印象的なのは、城下町の再現度です。行商人が並ぶ市場や、提灯が揺れる夜の街路など、当時のグラフィック技術ながら細部にまでこだわりが見られます。これにより、プレイヤーは画面を眺めているだけでも「ヤマト大国に生きている」実感を得ることができました。

キャラクターの個性と人間味

本作では、多彩な仲間たちが次々に登場しますが、単なる戦闘要員にとどまらず、彼らの背景や価値観がしっかり描き込まれている点が魅力です。例えば、妖狐のタマモは妖怪でありながらも人間と共に歩むことを選び、その存在そのものが「人と妖怪の共存」を象徴しています。西洋からやってきた宣教師ヘイリーは、ヤマト大国の文化と自らの信仰との間で葛藤しつつも仲間として奮闘する姿が描かれ、異文化交流を物語に落とし込んでいます。

また、主人公の幻斗もただの正義の味方ではなく、「よろず屋」という生活感あふれる立場から物語に関わる点がユニークです。冒険のきっかけが密書の受け渡しという「人助けの延長線上」にあるため、壮大なストーリーがプレイヤーにとって自然に感じられるのです。

バトルシステムの戦略性

戦闘はターン制コマンド方式で進行しますが、キャラクターごとに異なる必殺技や特殊能力が組み合わさることで戦術の幅が広がります。メイリンの「白竜化」やタマモの「変化術」、エレキ源内の奇抜な発明品などは、単なる攻撃以上の効果を持ち、ボス戦では戦略を練る必要があります。

さらに、敵のデザインにもバリエーションがあり、妖怪から武士、異国の兵士まで幅広く登場するため、戦う相手によって戦術を切り替える必要があります。例えば妖怪系の敵には聖属性の攻撃が有効であったり、忍者系の敵は素早さが高いため、スピードを重視した編成を求められるなど、戦いごとに異なる緊張感がありました。

シナリオの奥深さと社会風刺

物語の大きな流れは「邪龍復活を阻止する」という王道ですが、そこに社会的なメッセージが込められている点も見逃せません。権力を握ろうとするオキツグの姿は、史実の田沼意次をモデルにしていることもあり、「腐敗した政治家像」として描かれています。また、異国の宗教を信仰するシロウと在地文化の対立構造は、歴史的に実際に存在した宗教紛争を連想させ、単なる娯楽以上の奥行きを作品に与えています。

プレイヤーは冒険を進めながら「権力とは何か」「異文化との共存は可能か」といったテーマを自然に考えさせられるのです。この深みが、単純な勧善懲悪ストーリーとは異なる魅力を生んでいます。

グラフィックと演出

1995年当時のPC-9801という制約のある環境ながら、本作のグラフィックは非常に丁寧に描かれていました。キャラクタースプライトは大きめに表示され、戦闘中の必殺技演出には迫力がありました。特にヤマタノオロチ戦の演出は、画面いっぱいに描かれる巨大な龍と炎のエフェクトが印象的で、プレイヤーに「これがクライマックスだ」と強く印象づけました。

また、会話シーンではキャラクターポートレートが表示され、表情が細かく変化する演出も導入されていました。これにより、登場人物たちが単なるテキスト上の存在ではなく、感情を持ったキャラクターとして生き生きと描かれていました。

音楽の魅力

BGMは和楽器を基調にした独特のサウンドが特徴的で、太鼓や笛の音が戦闘やイベントを盛り上げました。特にボス戦のテーマは和の旋律に緊迫感のあるリズムが重なり、「和製ファンタジーRPG」という本作の立ち位置を象徴しています。当時のPC音源に最適化されたアレンジが施されており、限られた音数ながら耳に残るメロディラインが高く評価されました。

遊び心とパロディ要素

本作が多くのプレイヤーに語り継がれる理由のひとつは、随所に散りばめられたユーモラスな小ネタです。ワラビモチのような敵キャラクターだけでなく、町人のセリフには現代社会を風刺したような内容が隠されていたり、有名なアニメや他作品のパロディがこっそり登場することもありました。これらの要素は、真面目一辺倒のシナリオにアクセントを加え、プレイヤーを飽きさせない工夫となっていました。

総合的な魅力のまとめ

『あっぱれ伝 -伏龍の章-』は、和風世界観の独自性、キャラクターの深み、戦略的なバトルシステム、丁寧な演出と音楽、そして遊び心にあふれた小ネタといった多彩な魅力を併せ持つ作品です。当時のPCゲーム市場においては異色でありながら、その独自性ゆえに強い印象を残しました。プレイヤーにとっては単なる冒険RPGではなく、「和の文化を舞台にした壮大な物語を体験できる特別な一作」として記憶に残っているのです。

■■■■ ゲームの攻略など

序盤の進め方と心得

『あっぱれ伝 -伏龍の章-』をプレイし始めた直後、プレイヤーはまず城下町での基本的な操作と依頼の受注を体験します。序盤は幻斗とベニマルの二人だけでの冒険となるため、装備の強化や薬草の準備が重要です。特に序盤の敵である「ワラビモチ」は見た目こそコミカルですが、油断すると連続攻撃を繰り出してくるため、戦闘中は回復アイテムを惜しまないことが攻略の鍵になります。また、序盤から「防御の大切さ」を教えてくれる設計になっており、ただ攻撃するだけでは勝ちきれないことを体感できるよう工夫されています。

また、序盤の町では情報収集も重要な要素です。町人や商人に話しかけると、強敵の弱点や隠しアイテムの場所を教えてくれることが多く、RPGの基本である「人との会話」が攻略に直結している点は本作らしい部分です。

仲間キャラクターの加入と役割

物語が進むと、次々に仲間が加わります。それぞれのキャラクターは役割がはっきりしており、バランスの取れたパーティを編成することが攻略の基本になります。

メイリンは攻撃力と耐久力を兼ね備えた武闘派で、特定条件を満たすと「白竜化」して戦力が一気に強化されます。序盤のボス戦では、彼女の存在が勝敗を大きく左右します。

タマモは変身能力で多彩な戦術を取れるトリッキーなキャラ。敵の行動を封じたり、仲間の能力を強化したりする補助役として優秀です。

ヘイリーは回復と支援を担うヒーラー的存在。異国文化を背景とした特殊な祈りの力は、ゲーム終盤までパーティの生命線となります。

攻略のポイントは、これらの仲間を適切な場面で活用し、戦闘スタイルを柔軟に切り替えることです。

戦闘での戦術とテクニック

戦闘はターン制ですが、敵ごとに有効な攻撃属性が存在するため、無闇に攻撃するだけでは苦戦します。例えば妖怪系の敵には「聖属性」の攻撃が有効であり、逆に人間系の敵には毒や幻惑といった状態異常が効果的です。

攻略法の一例として、「ボス戦ではまず補助魔法や状態異常を活用し、敵の行動を制限してから一気に畳みかける」という戦術が有効です。特にオキツグの部下である「ハンゾウ」との戦いでは、素早さの高い忍びを相手にするため、先制攻撃を封じる戦法が必要になります。

ダンジョン攻略のポイント

本作のダンジョンは入り組んでおり、単純な一本道ではありません。隠し通路や隠し部屋が多く存在し、攻略本なしでは気づきにくい仕掛けもあります。ダンジョン探索のコツは「壁を調べる」ことと「足元を観察する」ことです。特に地下迷宮では、光の差し込む方向や床の模様が進路を示すヒントになっている場合が多く、注意深く観察することで無駄な時間を減らせます。

また、一部のダンジョンには「仕掛け戦闘」と呼ばれる特殊イベントが存在します。たとえば特定の場所でしか出現しない妖怪や、仕掛けを解かなければ進めない扉などがあり、単なる力押しでは突破できません。こうした要素がゲーム全体の緊張感と達成感を高めています。

裏技・隠し要素

『あっぱれ伝 -伏龍の章-』には、当時のRPGらしく隠しイベントや裏技が仕込まれていました。中でも有名なのは「猫又ベニマルが人間の姿になるイベント」です。特定の条件を満たすと一時的に人間の青年姿で戦闘に参加でき、その際には強力な技を使用可能になります。これはゲーム進行には直接影響しないものの、プレイヤーにとって驚きと喜びを与える要素でした。

また、特定の町で「ゴエモン」に関するイベントをこなすと、通常では入手できない強力な煙管を手に入れることができます。この武器は火炎属性を持ち、終盤まで役立つため、知っているプレイヤーと知らないプレイヤーでは攻略の難易度が大きく変わりました。

難易度とバランス

本作の難易度は決して低くはなく、特に中盤以降は一度の油断が全滅に直結する場面が多々あります。しかし、敵の特徴を学び、パーティを強化し、戦略を練ることで必ず突破できるバランスになっている点が秀逸です。理不尽さではなく「挑戦的な難しさ」が際立っており、これがプレイヤーにとってやりごたえを感じさせる大きな理由でした。

当時のPCゲームユーザーの多くは「高難度RPG」を好む傾向にあったため、本作もそのニーズに応える設計となっていました。

終盤攻略とラスボス戦

物語のクライマックスで待ち受けるのは、オキツグが召喚する「邪龍ヤマタノオロチ」です。八つの頭を持つ巨大な龍は圧倒的な耐久力を誇り、各ターンごとに異なる属性の攻撃を繰り出してきます。攻略の鍵は、仲間の特殊能力をフル活用して被害を最小限に抑えつつ、弱点を突くことにあります。

特に、メイリンの白竜化とタマモの幻惑能力、ヘイリーの全体回復は必須要素です。プレイヤーは全員の能力を使い切る覚悟で挑む必要があり、勝利した瞬間の達成感は非常に大きなものでした。

やり込み要素

エンディングを迎えた後も、プレイヤーは隠しボスや隠しアイテム探しを楽しめます。例えば一部のダンジョンにはエンディング後のみ入れるエリアが存在し、そこには強力な妖怪やレアアイテムが配置されていました。これにより、一度クリアした後でも再びゲームを楽しむ余地が残されていたのです。

■■■■ 感想や評判

発売当時のプレイヤーの第一印象

1995年12月にリリースされた『あっぱれ伝 -伏龍の章-』は、当初から「和風RPG」という独自のジャンル性が注目を集めました。当時のRPG市場はスーパーファミコンやプレイステーションのタイトルに押されていましたが、パソコンならではの「重厚なシナリオ」「じっくり読み込ませるテキスト表現」を活かした本作は、違いを求めるユーザーに強く響いたのです。特にプレイヤーからは「これまでにない世界観」「歴史と妖怪の融合が新鮮」といった声が多く寄せられました。

実際の口コミでは、「主人公が侍や勇者ではなく『よろず屋』という庶民的な立場から始まるのが新しい」「西洋ファンタジーに食傷気味だったが、和風世界観に引き込まれた」という感想が多く見られ、作品が提示した独自路線はポジティブに受け止められていたことが分かります。

キャラクターに対する評価

プレイヤーの間で特に話題となったのはキャラクターたちの存在感でした。例えばタマモは「妖狐でありながら人間に寄り添う存在」として、物語を彩るヒロイン的な役割を担っており、当時の雑誌レビューでも「男性プレイヤーからの人気が高いキャラクター」として紹介されています。

また、ベニマルは「マスコットでありながら戦闘でも役立つ」という珍しい立ち位置から、幅広い層に愛されました。猫又が人間の姿に変身する隠しイベントを見つけたプレイヤーからは、「仲間への愛着が増した」「ただの妖怪ではなく物語の重要な一員だと感じた」という感想も寄せられています。

一方で、敵キャラクターのオキツグやヤマタノオロチに関しては「圧倒的な存在感」「倒したときの達成感がすごい」と好意的に受け止められ、ラスボス戦の演出は長く語り草となりました。

ゲーム雑誌やメディアでの評価

当時のパソコンゲーム専門誌では、『あっぱれ伝 -伏龍の章-』は「意欲的な和風RPG」として特集されました。レビュー記事では「テキスト量が豊富で、小説を読んでいるような没入感がある」「キャラクターの台詞回しがユーモラスで好感が持てる」と高評価を得ています。

一方で、技術的な不具合(特定の武器装備で進行不能になるバグなど)が指摘され、「完成度に惜しい部分がある」という評価もありました。ただしメーカーが修正パッチを早期に配布した対応は「ユーザー思い」として好意的に紹介されることも多く、結果的に「誠実なメーカー」という印象を強める効果がありました。

ユーザーコミュニティでの盛り上がり

当時はインターネットが普及し始めたばかりでしたが、パソコン通信のフォーラムでは『あっぱれ伝』の攻略情報や裏技、キャラクター人気投票などが活発に行われていました。「ベニマル推し」「タマモ派」など、キャラクターの好みを巡るファン同士の交流は熱心で、コミュニティの盛り上がりはゲームの寿命を延ばしたといえます。

また、ファン同士の交流から「二次創作小説」や「キャラクターイラスト」が雑誌投稿欄や同人誌に登場したこともあり、後年に至るまで根強い人気を支える一因となりました。

ストーリーへの感動と賛否

物語に関しては、「庶民が国を救う立場になる」という王道でありながらも新鮮味のある設定が高く評価されました。特に終盤、邪龍ヤマタノオロチを倒すために仲間全員の力を結集する展開は「胸が熱くなる」「キャラクター全員を大切に育ててきてよかった」と感動を誘いました。

一方で、一部のプレイヤーからは「政治や宗教を扱ったテーマが重すぎる」「社会風刺が強く、純粋な冒険としては暗い部分がある」といった声もありました。これは作品が意図的に深いテーマを盛り込んでいたことの裏返しであり、プレイヤー層によって評価が分かれる要素でもありました。

長期的な評価とレトロゲームとしての地位

発売から年月が経過した後も、本作は「知る人ぞ知る名作」として語られることが多い作品です。特にレトロゲームファンの間では「和風RPGの隠れた傑作」として紹介されることもあり、近年はプレイ動画やレビュー記事を通じて再評価が進んでいます。

現代の視点から見ればグラフィックや操作性に古さを感じる部分はありますが、ストーリーの重厚さやキャラクターの個性は色褪せず、むしろ「今ではあまり見られない作風」として新鮮に映るプレイヤーも少なくありません。中古市場での入手が難しいことも、コアなファンにとっては希少価値を高める要因となっています。

まとめとしての評判

総じて、『あっぱれ伝 -伏龍の章-』は「万人受けする大ヒット作」ではなかったかもしれませんが、熱心にプレイしたユーザーにとっては深く記憶に残る作品でした。和風RPGの先駆け的存在としての評価、キャラクター愛を掻き立てる作り込み、挑戦的なテーマ性などは、当時の他作品にはない特徴であり、それが「知る人ぞ知る名作」という現在の評価につながっています。

■■■■ 良かったところ

和風ファンタジーならではの新鮮な舞台設定

プレイヤーから最も高く評価された点のひとつは、やはり「和風RPG」という独自性でした。西洋ファンタジーが主流だった1990年代半ばのRPG市場において、本作の舞台となる「ヤマト大国」は極めて異彩を放っていました。城下町の賑わい、畳敷きの民家、提灯が照らす夜道、寺社仏閣の荘厳さ。こうした要素は、プレイヤーに「歴史小説を冒険するような感覚」を与えたのです。

また、日本の妖怪伝承や歴史的人物をゲームに登場させたことで、遊びながら文化に触れられるという点も「勉強になるRPG」として好意的に受け止められました。「外国のゲームを真似るのではなく、日本独自の題材でここまでできるのか」と驚いたユーザーは少なくなかったのです。

キャラクター描写の丁寧さ

仲間キャラクターが一人ひとり際立っていたことも「良かったところ」として語られます。幻斗の人間味あふれる主人公像、ベニマルの愛嬌と頼もしさ、タマモの妖艶さ、メイリンの芯の強さ。誰もが単なる戦力ではなく、それぞれの人生や信念を持った存在として描かれていました。

特に仲間加入イベントでは、彼らがどんな背景を持ち、なぜ主人公と旅を共にするのかがしっかりと描かれており、プレイヤーは自然と感情移入できます。「仲間とともに成長している感覚」を味わえた点は、他作品と比べても秀でていたといえるでしょう。

戦闘システムの奥深さ

ターン制コマンドRPGという基本形を取りながらも、キャラごとの個性を活かした戦略性が光りました。タマモの変化術、メイリンの白竜化、源内の発明アイテムといった特徴は、戦闘を単調にせず、毎回異なる組み合わせを試したくなる動機づけになっていました。

特にボス戦では「敵ごとに最適解が違う」ため、ただレベルを上げて力押しするだけでは突破できません。状態異常や補助効果を駆使することが必須で、そこに攻略の面白さがありました。「戦術を練って挑むRPG」としての完成度が高く、挑戦的な難易度もやり込み派プレイヤーには歓迎されました。

音楽と演出の調和

和楽器を活かしたBGMは「雰囲気作りにこれ以上ないほど合っていた」と評されました。太鼓のリズムや尺八の旋律は、戦国絵巻のような世界観を音で支えています。ボス戦では緊張感を高める重厚なサウンドが流れ、イベントシーンではしっとりとした和音階が心に残ります。

加えて、キャラクターの表情変化や戦闘中の必殺技演出など、グラフィックと音楽が連動する演出も評価が高かった点です。特にラスボス・ヤマタノオロチの登場シーンは「画面いっぱいの龍」と「轟音のようなBGM」が組み合わさり、当時のプレイヤーに鮮烈な記憶を残しました。

ユーモアとシリアスのバランス

ストーリーは国を揺るがす陰謀や宗教対立といった重厚なテーマを扱っていましたが、その一方でユーモラスな要素が巧みに散りばめられていました。代表的なのは「ワラビモチ」の登場でしょう。ぷるぷる震える和菓子型モンスターは、多くのプレイヤーを笑わせ、同時にゲーム全体の雰囲気を柔らかくしていました。

町人たちの会話にも小ネタが多く、時には現代社会を風刺したような台詞もありました。「深刻になりすぎない物語運び」が本作の魅力を支えていたのです。

ストーリーの感動的な展開

「庶民の主人公が国を救うまでに成長する」という物語の筋立ては王道ながらも、仲間たちの背景や信念が絡み合うことで厚みを増していました。特に終盤、仲間全員が力を合わせて邪龍に挑む展開は「胸が熱くなる」「感情移入して泣きそうになった」という感想が多く寄せられています。

また、キャラクターたちが単なる「勝利のための駒」ではなく、「物語を共に紡ぐ仲間」として描かれていたことが、感動を一層深める要因となりました。

誠実なメーカー対応

初期版に存在した致命的なバグは残念な点でもありましたが、それに迅速に対応したTGLの姿勢はユーザーから高く評価されました。当時としては珍しかったパソコン通信による修正パッチ配布や、雑誌媒体を通じたフォローは「信頼できるメーカー」という印象を残し、結果的に作品への愛着を強めるきっかけとなったのです。

総合的に見た「良かったところ」

まとめると、『あっぱれ伝 -伏龍の章-』の良かった点は以下のように整理できます。

和風ファンタジーという独自の世界観

個性的で愛着の湧くキャラクターたち

戦略性の高い戦闘システム

和楽器を基調にした印象的な音楽

シリアスとユーモアの絶妙なバランス

感動的で厚みのあるシナリオ

誠実なメーカー対応による安心感

こうした要素が組み合わさり、本作は「和風RPGの隠れた名作」として語り継がれるに至りました。

■■■■ 悪かったところ

初期バージョンのバグ問題

本作を語る上で避けられないのが、発売当初に見つかった致命的なバグです。特定のキャラクターに特定の武器を装備させるとゲームが進行不能になる不具合は、ユーザーにとって大きなストレス要因となりました。しかもRPGは数十時間以上をかけて進めるタイトルであり、バグによってセーブデータが無駄になる可能性があるのは致命的です。

TGLは修正版パッチを迅速に配布しましたが、当時はまだインターネット環境が整っていなかったため、すべてのプレイヤーが容易に修正を入手できる状況ではありませんでした。雑誌付録ディスクやパソコン通信にアクセスできないユーザーは「どうすればよいのか分からない」と不満を抱えたままになるケースも多く、完成度の面での惜しさが強調されてしまいました。

テンポの悪さとロード時間

PC-9801を基盤とした作品であるため、戦闘画面の切り替えやイベントシーンのロードに時間がかかる点も指摘されました。特にエフェクトが派手な必殺技を使うと演出が長引き、爽快感よりも「もたつき感」を覚えるプレイヤーもいました。当時のユーザーは忍耐強い傾向がありましたが、それでもテンポの悪さは繰り返しプレイする上でのマイナスポイントと受け止められていました。

難易度の高さによる挫折感

「やりごたえがある」と好意的に捉える人が多かった一方で、「難しすぎて途中で投げてしまった」というプレイヤーも少なくありませんでした。特に中盤の忍者集団との戦闘や、オキツグ配下のボス戦では「準備不足だとほぼ勝てない」レベルの難易度になっており、RPG初心者には敷居が高かったのです。

また、敵の出現率がやや高めに設定されていたため、探索中に頻繁にエンカウントしてしまい、ストーリーを進めたいプレイヤーにとってはテンポを削ぐ要因となっていました。「一歩進むごとに戦闘が入るような感覚」という批判も当時の雑誌読者レビューに記されています。

グラフィックの古さ

1995年といえば、家庭用ゲーム機ではプレイステーションやセガサターンの3Dグラフィックが注目を集めていた時代です。そのため、PC-9801の2Dベースの表現は「見劣りする」と感じたユーザーも多かったようです。もちろんドット絵の美しさや雰囲気作りは高く評価されましたが、次世代機のグラフィックを目にした直後のプレイヤーからすると、「一世代前の作品」という印象を受けるのは避けられませんでした。

移動や探索の不便さ

フィールドやダンジョン探索に関しても「分かりにくい」「不便」という声が目立ちました。マップが複雑で、現在地を示す機能がないため、道に迷いやすかったのです。また、移動速度が遅く感じられる仕様も相まって、「同じ場所を行き来するのが苦痛」とする意見も少なくありませんでした。

当時のRPGにありがちな設計ではありますが、ユーザーフレンドリーさに欠ける点は確かに弱点であり、後年のレビューでも「もう少し快適さが欲しかった」という指摘が繰り返されています。

社会風刺や宗教要素の扱い

物語に社会風刺や宗教対立といったテーマを盛り込んだ点は作品の深みを生む一方で、一部プレイヤーには「重すぎる」と受け止められました。娯楽として気軽に遊びたい人にとっては、政治腐敗や宗教弾圧といった題材はやや辛辣すぎたのです。

特に、異文化を背負うキャラクターのヘイリーやシロウの描写は一部のプレイヤーから「現実を意識しすぎて没入感が削がれる」と批判されることもありました。テーマ性を重視するか娯楽性を優先するか、そのバランスが難しかったといえるでしょう。

プレイヤー層の限定性

本作はコアなPCユーザー向けに設計されており、家庭用ゲーム機のカジュアルプレイヤーが参入するにはややハードルが高い内容でした。結果として「知る人ぞ知る名作」として語られる一方、広く普及するには至りませんでした。この「限られた層にしか届かなかった」という点は、作品自体のクオリティの高さを考えると惜しまれる部分です。

総合的に見た「悪かったところ」

まとめると、本作の弱点は以下のように整理できます。

初期バージョンの致命的なバグ

ロードやエフェクトの長さによるテンポの悪さ

高難易度設計による挫折プレイヤーの発生

次世代機に比べると見劣りするグラフィック

不便な移動・探索システム

重すぎるテーマ性が人を選ぶ物語構成

プレイヤー層の限定性

これらは作品の魅力を損なうほどではありませんでしたが、「惜しい名作」という評価を生む原因ともなりました。もし当時、これらの課題が克服されていたら、さらに多くのファンを獲得していた可能性は高いと考えられます。

[game-6]■ 好きなキャラクター

主人公・幻斗 ― 庶民目線のヒーロー

『あっぱれ伝 -伏龍の章-』の主人公である幻斗は、従来のRPG主人公像と比べると極めてユニークです。勇者や王子といった「特別な血筋」を持たない彼は、町でよろず屋を営む庶民。だからこそ、プレイヤーは彼に親近感を覚えやすく、日常から非日常へと巻き込まれる展開が自然に感じられました。

幻斗の魅力は、その人間臭さにあります。金銭にはシビアで、時におちゃらけた一面を見せながらも、困っている人を放っておけない優しさを持っています。こうした「身近なヒーロー像」は当時のプレイヤーに強く支持され、「自分でも国を救えるかもしれない」という共感を呼びました。

ベニマル ― 愛されマスコット以上の存在

幻斗の相棒である猫又・ベニマルは、多くのプレイヤーにとって忘れられないキャラクターです。見た目の可愛らしさからマスコット的な立ち位置に見えますが、戦闘では鈴を武器にした独自の攻撃や変身能力を駆使し、頼もしい仲間として活躍します。

さらに、隠しイベントで人間の青年姿になる演出はファンの心を鷲掴みにしました。「普段は可愛い存在が、いざとなれば力強い仲間になる」というギャップが人気の理由です。プレイヤーの間では「真の主人公はベニマルだ」と冗談交じりに語られることもありました。

タマモ ― 妖艶さと人間味を併せ持つ妖狐

妖狐タマモは、本作の中でも屈指の人気キャラクターです。妖怪でありながら人間の姿に変身できるため、プレイヤーにとっては「人間と妖の境界に生きる存在」として強烈な印象を残しました。その妖艶な外見や色仕掛け的な会話は単なるファンサービスにとどまらず、「異なる種族同士の共存」という物語のテーマを体現しています。

また、戦闘においても彼女の変化術は多彩で、戦略の幅を大きく広げます。魅力的なキャラ性能とストーリー上の重要性が合わさり、ファンの中で「ベストヒロイン」として語られることも少なくありませんでした。

メイリン ― 強さと優しさを併せ持つ武術家

東方から来た武術家の少女メイリンは、「白竜化」という特異な能力を持つキャラクターです。彼女は仲間として戦闘力が高いだけでなく、内面の強さと優しさを兼ね備えています。仲間を思いやるセリフや困難に立ち向かう姿勢は、多くのプレイヤーに感動を与えました。

特に印象的なのは、窮地に陥った際に発揮される白竜化イベント。グラフィック演出や音楽と相まって、プレイヤーに「彼女はただの仲間ではない」と強く印象づけました。こうした劇的な場面が、メイリンを好きなキャラクターとして挙げる理由になっています。

ゴエモン ― コミカルで頼れる兄貴分

蝦夷地で酒場を営むゴエモンは、実は大泥棒という裏の顔を持っています。石川五右衛門をモチーフにした彼は、豪快でユーモラスな性格から多くのプレイヤーに愛されました。

彼の魅力は、強力な火炎攻撃と、仲間たちを励ます兄貴分的な存在感です。旅の途中で繰り広げられる軽妙な会話や、お酒好きな一面など、人間味にあふれているため、プレイヤーから「一緒に飲みたくなるキャラ」として親しまれました。

シロウ ― 複雑な立場に立つ宗教的指導者

シロウは、パライソ教の指導者としてヤマト大国に影響を及ぼす人物です。天草四郎をモデルにしたキャラクターであり、その思想や行動は物語の緊張感を生み出しました。

彼を「好きなキャラクター」に挙げるプレイヤーは、単純な善悪を超えた存在として評価しています。「敵でありながら理想を持ち、その信念のために戦う姿」が印象的で、物語に深みを与える存在だったのです。

脇役キャラクターの光る存在感

主役級の仲間以外にも、町人や商人、忍者などのサブキャラクターが印象に残ったという声も多くあります。彼らは単なる背景キャラではなく、時に重要な情報を与えたり、ユーモラスなセリフで場を和ませたりと物語を支える役割を果たしていました。

とくに序盤の商人が語る「妖怪の弱点」に関する情報は、ゲーム進行に役立つだけでなく、「この世界に生きる人々が本当に妖怪と共存している」ことを実感させる演出として好評でした。

ファンの間で人気を集めた理由のまとめ

『あっぱれ伝 -伏龍の章-』に登場するキャラクターたちは、単に戦闘能力やデザインが魅力的というだけでなく、それぞれの背景や物語性がしっかり描かれていました。そのためプレイヤーは自然と感情移入し、「誰が一番好きか」という話題で盛り上がるほど愛着を持てたのです。

人気の理由を整理すると以下のようになります。

幻斗:庶民的な立場から成長する姿が共感を呼ぶ

ベニマル:マスコットと頼れる仲間の二面性

タマモ:妖艶さと人間味のギャップ

メイリン:劇的な白竜化イベントと仲間思いの性格

ゴエモン:豪快さとユーモラスさのバランス

シロウ:善悪を超えた信念の体現者

このようにキャラクターそれぞれに鮮明な魅力があり、プレイヤーごとに「推しキャラ」が生まれる設計になっていた点が、本作の強みでした。

[game-7]●対応パソコンによる違いなど

当時のPCゲーム市場における背景

1995年に『あっぱれ伝 -伏龍の章-』がリリースされた時期、日本のPC市場は多様化の真っ只中にありました。NECのPC-9801シリーズが依然として圧倒的シェアを誇りながらも、Windows 95の登場によってOSの移行期に差し掛かっており、ユーザーは「従来の国産DOS環境で遊ぶか、それとも次世代のWindowsへ移行するか」という選択を迫られていたのです。

PC-9801版の特徴

NEC PC-9801シリーズは、国内でのユーザー数が最も多く、TGLとしても主力の対応機種でした。

グラフィック:640×400ドット、16色表示が基本。解像度の高さゆえにキャラクタースプライトはくっきりしていたが、色数の少なさから表現に限界があり、独特の「渋さ」を持っていました。

サウンド:FM音源ボードを搭載しているかどうかで大きく体験が変わりました。FM音源対応のBGMは和楽器をイメージした旋律が心地よく、多くのプレイヤーが「FM音源版こそ本作の真価」と語っています。

操作性:テンキーやファンクションキーを活用した操作体系で、慣れないユーザーにはやや複雑でしたが、RPGユーザーにとっては標準的な仕様でした。

PC-9801版は「堅実で安定した体験」を提供し、もっとも多くのユーザーが触れたバージョンとなりました。

[game-10]●同時期に発売されたゲームなど

★同級生2

(エルフ / 1995年 / 定価9,800円) 当時の美少女ゲーム市場を牽引した作品で、恋愛シミュレーションの金字塔と称されました。舞台は現代の学園都市で、プレイヤーは夏休みの限られた期間に複数のヒロインと交流を重ね、関係を深めていきます。キャラクターごとに異なるストーリー分岐やエンディングが用意されており、リプレイ性の高さが評価されました。『あっぱれ伝』と同様にテキストの厚みがあり、シナリオ重視派のユーザーに愛されました。

★EVE burst error

(C’s ware / 1995年 / 定価9,800円) サスペンスアドベンチャーの名作として知られる本作は、二人の主人公(探偵とエージェント)を切り替えながら進めるマルチサイトシステムが話題となりました。緻密に張り巡らされた伏線と、サスペンスドラマのような緊張感あふれる展開が魅力です。『あっぱれ伝』が和風ファンタジーで重厚な物語を描いたのに対し、本作は現代サスペンスで濃密なテキスト体験を提供しました。

★YU-NO この世の果てで恋を唄う少女

(エルフ / 1996年初頭発売、企画は1995年) 厳密には1996年初頭の発売ですが、開発・宣伝は『あっぱれ伝』と同じ1995年に本格化していました。並行世界を行き来する「A.D.M.S.システム」によってプレイヤーは無数の選択肢を辿ることができ、アドベンチャーゲームの歴史を変えたとも言われます。1995年の空気感の中で生まれた作品として、『あっぱれ伝』と同じく「テキストの厚み」と「世界観の独自性」で時代をリードしました。

★DESIRE 背徳の螺旋

(C’s ware / 1994年末~95年流通 / 価格9,800円) 『EVE』と同じC’s wareの看板作品で、科学研究所を舞台にしたサスペンスADV。二人の主人公視点を切り替えることで真相に迫る手法は、『EVE』にも受け継がれました。閉鎖空間を舞台にした緊迫感と、大人向けの重厚なテーマは、『あっぱれ伝』の「権力と陰謀」を扱ったストーリーと共鳴する部分があります。

★To Heart

(Leaf / 1997年発売、95年に開発着手) こちらも発売は少し後年ですが、1995年にはLeafが『痕』『雫』に続く企画として「ヒューマンドラマ重視の恋愛ADV」を模索していました。その流れで生まれたのが後の『To Heart』です。『あっぱれ伝』が和風RPGで「人と妖怪の共存」を描いたのに対し、Leaf作品群は「人間同士の心の交流」を前面に押し出し、ジャンルは違えど“物語の厚み”という共通の価値を大事にしていました。

★痕 -きずあと-

(Leaf / 1996年初頭発売、開発は1995年) ホラー要素を含む恋愛ADVで、血塗られた家系に巻き込まれる少女たちとの物語を描きました。緻密な伏線と衝撃的な展開はファンの間で語り草になり、「泣きゲー」や「シナリオ重視ADV」というジャンルを確立する土台となりました。『あっぱれ伝』が「妖怪と人間の因縁」を描いたのと同じように、Leafは「人間同士の宿命」を描いていたといえるでしょう。

★シルバージュエリー

(アリスソフト / 1995年 / 価格8,800円) アリスソフトらしいコミカルさと遊び心に満ちたRPG。『あっぱれ伝』が重厚さとユーモアを両立させたように、こちらも「真面目な冒険とギャグの同居」が特徴で、プレイヤーに笑いと緊張感の両方を提供しました。アリスソフトは『ランス』シリーズで有名ですが、この時期には多彩な実験作を生み出しており、PCゲーム文化の幅を広げる存在でした。

★闘神都市II

(アリスソフト / 1994年末~95年流通 / 価格9,800円) アリスソフトの代表的RPGで、格闘大会を舞台にした冒険譚。戦闘システムやキャラ育成の自由度が高く、ハードな展開とギャグを織り交ぜた作風が多くのファンを魅了しました。『あっぱれ伝』と同じRPGでありながら、「和風と妖怪」を軸にしたTGLの路線とは対照的に、「格闘とSF要素」を融合した異色作でした。

★夜が来る!

(アリスソフト / 1995年 / 価格9,800円) 吸血鬼や魔術をテーマにしたダークファンタジーRPG。日常パートと戦闘パートを行き来しながら物語が展開し、緻密な世界観とキャラクター描写が人気を博しました。『あっぱれ伝』が和風妖怪伝奇なら、本作は西洋風オカルト伝奇といえる関係性にあり、同時期の「多彩なテーマのRPG群」を象徴するタイトルです。

★卒業2

(IVORY / 1995年 / 価格9,800円) 学園を舞台にした育成シミュレーションの人気シリーズ。プレイヤーは教師となり、生徒を3年間指導して卒業へ導きます。恋愛要素も組み込まれており、ユーザーによって異なる展開が楽しめました。『あっぱれ伝』とジャンルは違いますが、「キャラクターと共に時間を過ごす」という体験設計が共通点で、PCゲームならではのシナリオ重視路線を代表する作品のひとつでした。

総合的な時代性のまとめ

『あっぱれ伝 -伏龍の章-』が登場した1995年前後は、PCゲーム市場において「シナリオ重視」「テーマの多様化」「ユーザー層の細分化」という潮流が一気に広がった時代でした。和風RPGとして異色の存在感を放った『あっぱれ伝』は、同時期に出た恋愛ADVやサスペンスADV、学園SLG、ダークファンタジーRPGなどと並び、PCゲーム文化の多彩さを象徴する一角を担っていたのです。

[game-8]

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86) [PC-98D44-VW(K)]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/no_photo.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86)システムディスク・PCトレーニングディスク[PC-98DX]・日本語BASIC(86)辞書ディ..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/9282/155009822m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト ファーランドストーリー 大地の絆[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004192m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 項劉記[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155005727m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 太閤立志伝[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004982m.jpg?_ex=128x128)