ゲーミングノートパソコン GeForce RTX 5060 インテル Core i5-13450HX メモリ 32GB SSD 512GB 16型 165Hz Webカメラ LAN Wi-Fi 6E Blu..

【発売】:タイトー

【対応パソコン】:PC-8801、MSX

【発売日】:1986年

【ジャンル】:ブロックくずしゲーム

■ 概要

● 発売の背景と当時の状況

1986年、タイトーがパソコン向けにリリースした『アルカノイド』は、単なるブロック崩しの移植に留まらず、家庭用コンピュータのゲーム史において重要な位置を占める作品となった。アーケードで大ヒットしたタイトルを、PC-8801mkⅡSRやMSXといった当時の代表的なパソコン環境に移植したことは、多くのプレイヤーにとって衝撃であり、またアーケードとパソコンゲームの垣根を越える試みとして高い評価を受けた。1980年代中盤はファミリーコンピュータの隆盛と共に、アーケード作品が続々と家庭用に移植される流れが強まっていた。その中で『アルカノイド』は、タイトー自らが手掛けた代表作をパソコンへ提供することで、家庭でのゲーム体験の幅を大きく広げたのである。

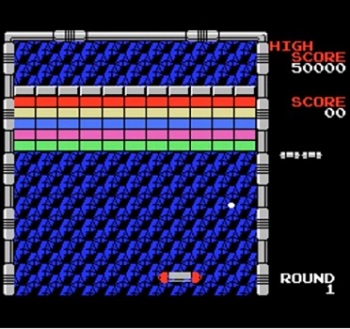

● 基本ルールとゲーム性

プレイヤーは「バウス」と呼ばれる自機を左右に操作し、「エナージーボール」を打ち返しながら画面上部に配置されたブロックを破壊していく。ブロックを全て壊すことでラウンドクリアとなり、次のステージへ進むという、いわゆるブロック崩しの形式を踏襲している。しかし、本作では従来のブロック崩しに比べ、ギミックや演出が格段に強化されており、全33ラウンドにわたる多彩なステージ構成がプレイヤーを待ち受ける。特に、エナージーボールを落とさずに打ち返し続ける緊張感は本作の大きな魅力で、単純ながらも奥深いプレイ感覚を提供している。

● パワーアップ要素の導入

『アルカノイド』の最大の特徴のひとつは、ランダムに出現するパワーアップカプセルの存在である。ボールの速度を調整するもの、自機のサイズを拡張するもの、レーザーを発射してブロックを直接破壊できるものなど、多様な効果を持つカプセルが登場し、プレイに新たな戦略性を与えた。これにより、従来の単調なブロック崩しとは一線を画し、プレイヤーは瞬間ごとの判断で「どのカプセルを取るべきか」「リスクを冒してまで取りに行くべきか」といった選択を迫られることになる。

● パソコン版特有の魅力

PC-8801mkⅡSR版は1986年12月に、MSX版は1987年1月にそれぞれ発売された。当時の定価は前者が6,800円、後者は音量調整機能付きのボリュームコントローラが同梱されるなど、ユーザーの利便性にも配慮がなされていた。特にPC-8801はグラフィック性能やサウンド面でアーケード移植にはやや不利とされていたが、それでも『アルカノイド』は移植度の高さとプレイアビリティの良さから「PCでここまで遊べるのか」と驚きを持って迎えられた。

● 難易度設計とゲームオーバー

本作は全33ステージで構成されており、序盤はシンプルな配置でプレイヤーにルールを理解させ、中盤以降は複雑なブロック配置や高速化するボールによって一気に難度が増していく。エナージーボールを画面下へ落としてしまえばミスとなり、バウスの残機が尽きればゲームオーバー。簡単に見えるルールの裏には、的確な反応速度と戦略的な判断力が試される、奥深い挑戦が用意されていた。

● 当時のプレイヤー体験

1980年代半ばのプレイヤーにとって、『アルカノイド』は単なるアーケード移植作以上の存在だった。家庭でアーケード同等の体験が味わえるという点はもちろん、ステージを進めるごとに変化するブロックのパターンや背景演出は、プレイヤーの達成感を大いに刺激した。さらに、自分なりの戦略を編み出しながら挑戦を繰り返すことができる「リプレイ性の高さ」も大きな魅力となり、当時のパソコンゲーマーたちに長く遊ばれることとなった。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● シンプルさと奥深さの絶妙な両立

『アルカノイド』の魅力を語るうえで欠かせないのは、シンプルなルールと奥深い戦略性の共存だ。操作は「バウス」を左右に動かすだけ、そして「エナージーボール」を落とさないように弾き返す——これだけなら従来のブロック崩しと大差ない。しかし、そこに多彩なブロック配置とパワーアップ要素が加わることで、プレイヤーは毎回異なる状況に直面し、常に新鮮な挑戦を味わうことができた。単純操作で誰でも遊べる一方で、ハイスコアを目指す上級者にとっては「どの角度で反射させるか」「どのアイテムを取るか」といった高度な判断が求められる。この二重構造こそが、長く飽きられずに遊ばれる理由の一つだった。

● パワーアップカプセルの存在感

従来のブロック崩しゲームにはなかった革新が、このカプセルシステムである。ブロックを壊すとランダムで落ちてくるカプセルには、「バウスの拡大」「ボールスピードの低下」「複数ボール化」「レーザー攻撃」「次ラウンドへのスキップ」など、実に多彩な効果が用意されていた。これにより、プレイ内容が大きく変化し、単調さを完全に払拭した。特に「レーザー」を獲得した時の爽快感は格別で、ブロックを次々に破壊していく演出は、アーケードさながらの快感を家庭のパソコンで味わえるものだった。プレイヤーは「狙ったアイテムを確実に取る」ためのリスクを冒すかどうかで悩み、それがゲーム体験にさらなる緊張感と戦略性を与えていた。

● ステージデザインの多様性

全33ラウンドのステージ構成は、ただ難易度が上昇するだけではなく、配置デザインそのものがプレイヤーを楽しませる工夫に満ちていた。ブロックの並びが迷路のようになっているもの、中央に頑丈なブロックが鎮座するもの、さらには一見すると図案やイラストを模したようなユニークな配置まで存在する。ステージが進むごとに「次はどんな形が出てくるのだろう」と期待を抱かせる仕掛けが、プレイ意欲を維持させる原動力となった。まるで「パズルを解く」ような感覚を伴うラウンドもあり、ただ反射神経だけでなく観察力や応用力が試される設計は、多くのゲーマーを唸らせた。

● プレイヤー心理を刺激する緊張感

『アルカノイド』のプレイ中、常に背後にあるのは「ボールを落としてはいけない」というプレッシャーだ。画面下の「奈落」に吸い込まれる瞬間の絶望感と、それをギリギリで防いだ時の安堵感は、他のジャンルのゲームでは味わいにくい感情の起伏を生んだ。この緊張と解放の繰り返しがプレイヤーを熱中させ、「あと一回だけ」とつい再挑戦してしまう中毒性を生み出していた。特に後半ステージではボールが高速化し、判断が一瞬遅れるだけで致命的な結果を招くため、集中力の持続が大きな試練となる。

● 当時としてのグラフィック・サウンド演出

PC-8801mkⅡSRやMSXの性能を考えれば、アーケード版の完全再現は難しかった。しかし、それでも可能な限りの色彩表現や効果音を盛り込み、臨場感を損なわない移植が実現されていた。ボールがブロックを破壊する際の効果音や、カプセル取得時の独特な音は、耳に残る印象を持ち、プレイヤーの体験を強く支えた。シンプルながらも緊張感を高める音響設計は、当時のパソコンゲームの中でも群を抜いていたといえる。

● アーケードとの橋渡しとしての意義

家庭のパソコンでアーケードの人気作品を遊べるという点もまた、大きな魅力だった。当時はゲームセンターに頻繁に通えないプレイヤーも多く、自宅でアルカノイドの興奮を再現できることは大きな価値を持った。さらに、パソコン版には独自の要素(操作感の違いや同梱アイテムなど)があり、単なる移植にとどまらず「家庭版ならではの遊び心地」を提供していた。

● リプレイ性と競争心

単にクリアを目指すだけでなく、ハイスコアを更新することがプレイヤーの大きなモチベーションとなった。アイテムの活用や反射角度のコントロールを駆使し、より効率的にブロックを破壊することで、スコアに大きな差が生まれる。友人や雑誌投稿欄を通じてスコアを競い合う文化が存在し、それが『アルカノイド』の寿命をさらに延ばす要因となった。

● 時代を超える中毒性

一見すればシンプルな「ブロック崩し」の枠に収まる作品だが、その中に「工夫」「驚き」「達成感」を巧みに織り込んだことで、単なる暇つぶしでは終わらない深みを持った。短時間でも遊べる一方で、長時間没頭してしまう魔力を持ち、時代を超えて遊ばれ続ける理由がここにある。1980年代においても、そして現代においても、『アルカノイド』は「手軽さ」と「挑戦性」を併せ持つ稀有な存在として、多くのゲーマーに語り継がれている。

■■■■ ゲームの攻略など

● 基本操作を極めることが第一歩

『アルカノイド』攻略の出発点は、やはり「バウス」を自在に操れるようになることだ。操作自体は単純で左右移動しかないが、反射角度をコントロールする技術は決して単純ではない。ボールをバウスの中央で受ければほぼ真上に跳ね返り、端に当てれば鋭い角度で飛んでいく。この「角度調整」を意識するかどうかで、ステージ攻略の効率は大きく変わる。序盤のステージでは意識的に端でボールを打ち、狭い隙間にボールを送り込む練習をすると、後半の難所で役立つだろう。

● エナージーボールのスピード変化に対応

『アルカノイド』では、ラウンドが進むにつれてボールの速度がどんどん上がっていく。序盤は余裕があっても、後半はほんの一瞬の判断が遅れるだけでミスに直結する。そこで攻略のポイントになるのが「スピード調整カプセル」の活用だ。ボール速度を下げる「S」カプセルを取ることで、余裕を持って対応できるようになる。しかし、欲張って取りに行くと逆に落下してミスにつながることも多い。つまり、ボールの速度管理は「カプセルを取るリスク」と「安定性」のバランスを取る戦略眼が問われる部分だ。

● 効果的なカプセル選び

攻略を大きく左右するのがパワーアップカプセルの選択である。特に有効なのは「L(レーザー)」と「C(キャッチ)」だ。レーザーはブロックを直接破壊できるため、時間短縮とスコア稼ぎを兼ね備えた強力な手段となる。一方でキャッチはボールを一時的に保持でき、狙った方向に再発射できるため、隙間を狙う場面や複雑な配置の攻略に役立つ。ただし、他にも複数ボールになる「M」や、次ラウンドへ進める「P」など、状況に応じて優先度が変わるため、安易に飛びつくのではなく、その場の状況を見極める冷静さが必要になる。

● ステージ構成ごとの戦略

攻略の面白さはステージごとに異なる戦術を考える必要がある点だ。 – 序盤(ラウンド1~10):基本を覚える段階。ここでは反射角度の練習を徹底するのが最も有効。中央のブロックを壊して縦の隙間を作り、ボールを入り込ませれば効率的に崩せる。 – 中盤(ラウンド11~20):頑丈なブロックや複雑な配置が増え、難易度が跳ね上がる。ここではカプセル活用が鍵であり、レーザーやキャッチを上手く使って突破口を作ることが重要になる。 – 終盤(ラウンド21~33):ボールが高速化し、少しのミスが命取りになる。終盤は「無理に狙わない」姿勢が攻略の秘訣で、落とさないことを最優先にし、確実に一列ずつ削っていくような慎重さが求められる。

● スコア稼ぎとハイスコア戦略

クリアだけでなく、スコアを追求するプレイヤーにとっては戦略が一段と深まる。ブロック破壊による得点効率を考え、あえて隅に残して多ボール状態で稼ぐといった工夫も可能だ。さらに、カプセルの取得による点数や、レーザーで破壊した時の爽快感は、スコアアタックの大きな動機となる。雑誌のハイスコアランキングに投稿することが当時のプレイヤーのモチベーションになっていたこともあり、単なる「攻略」ではなく「記録に挑む」という文化も『アルカノイド』の楽しみ方の一つであった。

● 裏技・隠し要素

一部のパソコン版『アルカノイド』には、特定の操作で残機を増やす裏技や、スタート時にラウンドを選べるモードが存在したと伝えられている。特にPC-8801版では、起動時のキー操作で裏設定にアクセスできるといった噂がゲーム雑誌で紹介され、当時のプレイヤーの間で話題を呼んだ。これらの小さな「秘密」は、ゲームをやり込む動機を与え、繰り返し遊ぶ魅力をさらに高めていた。

● 難易度への挑戦心

本作は全33ステージと長丁場であり、最後までクリアするのは決して容易ではない。途中でゲームオーバーになることもしばしばだが、その「あと一歩届かない悔しさ」が再挑戦を促す。絶妙にプレイヤーの心を掴む難易度設計がなされており、易しすぎて飽きることもなく、理不尽すぎて投げ出すこともない。この「もう一度やりたい」と思わせるバランス感覚が、攻略の醍醐味を強めている。

● 攻略本や雑誌による情報共有

1980年代当時、『アルカノイド』は攻略記事やマップ解説が雑誌で頻繁に取り上げられた。全33ステージのブロック配置を事前に把握し、効率の良い攻略ルートを確認することは、プレイヤーにとって重要な情報源だった。特に「難関ステージ突破のテクニック」や「カプセルの出現位置の傾向」などは雑誌文化と強く結びつき、情報を共有する楽しみがゲーム体験をさらに拡張させた。

■■■■ 感想や評判

● 発売当時のプレイヤーの第一印象

1986年末にPC-8801mkⅡSR版『アルカノイド』が登場した際、多くのプレイヤーが最初に抱いた感想は「アーケードの興奮がここまで再現されるとは」という驚きであった。当時、アーケードゲームの移植は家庭用パソコンでは不利とされ、グラフィックの簡略化やサウンドの弱体化が避けられなかった。しかし『アルカノイド』は、必要な要素をしっかり再現し、プレイ感覚も大きく損なわれていなかった。そのため、雑誌や口コミでは「遊べる移植」として高く評価され、パソコンユーザーの間で一気に話題となった。

● 雑誌レビューでの高評価

ゲーム雑誌のレビュー欄でも、本作は比較的高得点を得ていた。「移植度の高さ」「中毒性」「手軽に遊べるシステム」などが主な評価ポイントだ。特に「パワーアップカプセル」の存在は従来のブロック崩しを一新するものとして取り上げられ、「単なる移植を超えた遊び心がある」と評された。また、一部の専門誌では「パソコン版としては驚異的な完成度」と表現され、アーケードファンからもパソコンゲーマーからも支持を集めていた。

● ユーザーのポジティブな声

プレイヤーたちが寄せた感想には、共通して「爽快感」と「緊張感」の両立が挙げられる。「レーザーでブロックを一気に壊す瞬間がたまらない」「最後の一列を崩すまでのドキドキ感がクセになる」といった声は、世代を超えて多くのファンが語る部分だ。また「シンプルなのに奥深い」「友達とスコアを競うのが楽しかった」といった評価も目立ち、ゲームセンターに通えない人々にとっては、家庭で楽しめる最高の代替体験となった。

● 批判的な意見や課題点

一方で、否定的な意見も存在した。例えば「パソコン版では処理速度が不安定で、アーケードほどスムーズではない」「BGMが簡略化されているため迫力に欠ける」といった指摘だ。また、カプセルの出現がランダムであるため「運に左右されすぎる」「実力だけでは突破できない場面がある」と不満を漏らすプレイヤーもいた。特に終盤ステージの難易度は高く、「理不尽に感じる」との声が当時からあった。だが、これらの不満でさえ「攻略のしがいがある」とポジティブに捉えるファンも多く、全体としては「難しいがやめられない」という中毒性を裏付けるものとなっていた。

● MSX版への感想

1987年1月に発売されたMSX版は、音量調整可能な専用コントローラが付属していたこともあり、ユーザー体験の向上が評価された。「ファミコンとは違うパソコンらしい操作感」「落ち着いた色味だがしっかり遊べる」との声が寄せられ、MSXユーザーにとっては待望の一本となった。一方で「動きがややぎこちない」との指摘もあったが、家庭用PCでこれだけアーケード感覚を味わえる作品は貴重であったため、概ね好意的に受け止められた。

● 長期的な評価と再評価

『アルカノイド』は発売直後の一過性のブームで終わらず、その後も長く語り継がれる存在となった。特に1990年代に入ってからも、雑誌の「名作紹介」や「思い出のゲーム特集」で頻繁に取り上げられ、ブロック崩しというジャンルを代表するタイトルとして位置付けられた。後年、レトロゲームブームの中で再び注目され、「あの頃の緊張感をもう一度味わいたい」と再プレイするユーザーが続出した。パソコン版はオリジナルのアーケード版よりも流通量が少なく、中古市場で高値が付くこともあり、コレクターズアイテムとしての価値も生まれている。

● 世代を超えた共感

興味深いのは、80年代当時にプレイした人々だけでなく、その後の世代にも支持されている点だ。親世代がかつて遊んだ名作として子どもに勧めたり、インターネット上で配信されるプレイ動画を見た若い世代が興味を持ったりと、時代を超えて共有されている。SNSでは「昔のゲームなのに面白い」「シンプルさが逆に新鮮」といった感想が投稿されており、『アルカノイド』の普遍的な魅力が現代にも通用していることを示している。

● ゲーム文化への影響を踏まえた評価

多くの評論家やファンは、『アルカノイド』を「単なるブロック崩しを進化させた作品」として評価するだけでなく、「その後のゲームデザインに影響を与えた歴史的なタイトル」と位置づけている。パワーアップシステムやステージバリエーションの考え方は、後のパズル系ゲームに受け継がれ、今なお「ブロック崩し系ゲーム」といえば『アルカノイド』が基準として語られるほどだ。

■■■■ 良かったところ

● シンプルで誰でも遊べる直感的ルール

『アルカノイド』が多くのユーザーに支持された最大の理由の一つは、その分かりやすさにあった。バウスを左右に動かしてボールを落とさないように弾き返す——この基本ルールは小学生から大人まで、誰にでもすぐに理解できる。複雑な説明書を読む必要もなく、起動した瞬間から直感的に楽しめる設計は、家庭用パソコンゲームとして理想的だった。シンプルでありながら「ただ簡単なだけではない」という奥行きがあるため、初心者もベテランも同じ土俵で遊べる点が高く評価された。

● 爽快感を生み出すパワーアップシステム

本作を語る上で欠かせないのが、カプセルによるパワーアップだ。特に「レーザー」を取得してブロックを次々に消し飛ばす瞬間は、プレイヤーに強烈な快感を与えた。これまでのブロック崩しにはなかった豪快さと演出の派手さが、多くのユーザーに「新しい体験」を感じさせたのである。また、「バウス拡大」や「キャッチ」などの補助的な強化も、ゲームをより遊びやすくし、緊張感と安定感をバランスよく提供していた。これらの仕掛けは、ゲームを「単なる作業」にせず、毎回違ったドラマを生み出す魅力として好意的に受け止められた。

● ステージ構成の工夫と飽きさせない展開

全33ラウンドという長丁場でありながら、最後までプレイヤーを飽きさせない工夫が随所に見られる点も、良かったところとして挙げられる。ブロックの配置が単調にならず、ラウンドごとに全く異なるパターンを用意することで「次はどんな形だろう」と期待を持たせた。この「新しい発見を次々と提示するステージ構成」が、プレイヤーに挑戦を続けさせる原動力になっていた。デザイン性の高いブロック配置は、攻略を「ただの破壊」ではなく「頭を使った挑戦」へと変えていた。

● 高い中毒性とリプレイ性

「あと1回だけ」と思っているうちに何度もプレイを重ねてしまう——これは『アルカノイド』を体験した多くの人が口にする感想だ。ミスをした悔しさが次の挑戦へのモチベーションになり、クリアできた時の達成感がまた次のプレイを誘う。この中毒性は、当時の雑誌レビューでもしばしば「やめ時が見つからないゲーム」と表現された。単純なルールの中に緊張感と報酬が巧みに盛り込まれていたことが、長く遊ばれる理由であり、プレイヤーが良かったと感じる大きな要素だった。

● パソコン移植としての完成度

PC-8801やMSXといった当時のパソコン環境において、アーケード作品を忠実に再現するのは容易ではなかった。しかし『アルカノイド』は「再現度の高さ」と「遊びやすさ」で多くの人を驚かせた。PC-8801版は滑らかな動作と見やすい画面設計が評価され、MSX版は付属のボリュームコントローラによって快適性が増していた。プレイヤーは「パソコンでもここまで遊べるのか」と感動し、移植作品に対する期待を大きく上回ったことを「良かった点」として挙げている。

● スコアアタックのやりがい

クリアするだけでなく、ハイスコアを追求するプレイが楽しい点も好意的に受け止められた。効率的にブロックを壊す技術や、アイテムの活用法によって大きな差が生まれるため、プレイヤー同士で競い合う楽しみがあった。「友達とスコアを比べるのが熱かった」「雑誌にスコアを投稿して認められるのが嬉しかった」といった当時の声も残っており、競争心を刺激するデザインは大きなモチベーションとなった。

● グラフィックとサウンドの効果的な演出

当時のパソコン性能を考えれば派手さには限界があったが、その中で最大限の工夫が凝らされていた。ブロック破壊時の効果音や、ステージ進行に伴う視覚的変化は、プレイヤーの没入感を高める大きな要因となった。「単純なブロック崩しなのに、画面に引き込まれる」との感想が多く寄せられ、音と映像のシンプルな組み合わせが強い印象を残した。

● 家庭でアーケードを体験できる感動

何よりも、ゲームセンターに行かずとも自宅でアーケードの名作を体験できること自体が、多くのユーザーにとって「良かったところ」として語られる。外出せずとも本格的な緊張感と快感を味わえることは、当時のパソコンユーザーにとって特別な意味を持っていた。「家で遊んでいるのにゲーセンと同じように熱中できる」——この体験が『アルカノイド』を忘れられない作品にしたのである。

■■■■ 悪かったところ

● ランダム要素への依存度

『アルカノイド』は多くのプレイヤーを魅了した一方で、「運の要素が強すぎる」との批判も少なくなかった。特にパワーアップカプセルはブロックを破壊するとランダムに落下する仕様であり、プレイヤーの技術とは関係なく有利・不利が生じる場面があった。レーザーやマルチボールを序盤で得られれば楽に突破できる一方で、欲しい時に全く出ないケースもある。この運任せの側面は「せっかくの実力を発揮できない」「努力が報われない」と感じる要因になった。

● 難易度の高さと理不尽さ

全33ステージという長さに加え、後半に進むほどボール速度が異常なまでに上がり、一瞬のミスが即ゲームオーバーにつながる。その難易度設計は「やりがいがある」と評価される一方で、「あまりにも理不尽」と不満を持つ人も多かった。特に反応速度を試される局面では、もはや人間の操作では対応が難しいと感じられることもあり、初心者にとっては挫折する大きな壁となった。

● パソコン性能に起因する限界

PC-8801やMSXといったプラットフォームは、アーケード基板に比べると処理性能が劣っていた。そのため「動きがややぎこちない」「スムーズさに欠ける」といった意見が出ていた。また、同時発色数や音源の制約から、アーケード版の派手な演出が十分に再現できなかった点も残念がられた。「雰囲気は再現しているが迫力は薄い」との声は少なくなく、パソコン移植ゆえの限界として受け止められていた。

● サウンドの物足りなさ

『アルカノイド』は基本的にBGMがなく、効果音のみで進行する構成だった。これはアーケード版に準じた仕様でもあったが、家庭で遊ぶパソコンゲームとしては「音が寂しい」「盛り上がりに欠ける」と感じるプレイヤーもいた。特に1980年代後半は、他のパソコンゲームで音楽に力を入れる作品も増えていたため、「アルカノイドの静けさ」は逆に物足りなさを強調する結果となった。

● 操作性の不満

一部のプレイヤーからは「キーボード操作では直感的に動かしにくい」という声もあった。アーケード版ではダイヤル式コントローラを用いた独特の操作感が魅力だったが、パソコン版ではキーボードやジョイスティックに頼らざるを得なかった。その結果、「思った通りの角度で反射できない」「操作精度が求められるのに入力が追いつかない」といった不満が生じた。MSX版で付属したボリュームコントローラは改善策の一つではあったが、完全にアーケードの操作感を再現できたわけではなかった。

● ステージの長さと単調感

ラウンドごとのバリエーションは豊富だったものの、中盤以降は「ただ時間がかかるだけ」と感じる場面もあった。ボールが狭い空間に入り込まず、延々と同じ部分を往復する状況は、プレイヤーにとって退屈に映ることもあった。特に最後の一つのブロックがなかなか壊せず、長時間同じ作業を繰り返す展開は「だれる」との声につながった。

● 難易度設定の柔軟性の欠如

当時のパソコンゲームの多くはディップスイッチやオプションで難易度を調整できる場合もあったが、『アルカノイド』は基本的に固定の難易度設計であった。そのため初心者が練習する環境がなく、「序盤で何度も挫折してしまう」という問題があった。逆に上級者にとっては「終盤以外は物足りない」と感じることもあり、幅広いプレイヤー層を完全に満足させる設計には至っていなかった。

● ストーリー性の薄さ

一応『アルカノイド』には「宇宙船バウスが敵の要塞に挑む」という設定があるが、ゲーム中にそのストーリーが語られることはほとんどない。そのため「物語性が乏しく、単調な作業ゲームに見えてしまう」との意見もあった。もちろんパズル・アクションとしては十分に成立していたが、同時期にストーリー性を打ち出すゲームが増えていたため、「アルカノイドは古典的すぎる」という指摘を受けることもあった。

● 長期的に見た飽きやすさ

発売当初は熱中しても、何度も遊んでいるうちに「結局やることは同じ」という印象を持つプレイヤーもいた。ステージの工夫はあるものの、基本構造が大きく変わらないため、長期的に遊び続けると飽きが来るという意見だ。こうした課題は後続作『アルカノイドII』などで改善されていくが、初代作品に関しては「長期的な継続プレイには不向き」という声も一定数存在した。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 主役機「バウス(VAUS)」の存在感

『アルカノイド』において、プレイヤーが操作する「バウス」は単なるラケットではなく、設定上は宇宙船として描かれている。無機質な棒状のパドルでありながら、「自分の分身」として感情移入できる存在で、多くのプレイヤーが最も愛着を持ったキャラクターと言えるだろう。 プレイヤーは「バウスを守り抜く」ことでゲームを進めていくため、残機が減るたびに緊張感が増し、最後の一機で突破できたときには「バウスと一緒に困難を乗り越えた」という感覚を味わえる。この共闘感覚が、キャラクター性の薄いゲームでありながらプレイヤーに強い印象を与えた理由の一つだった。

● エナージーボールのキャラクター性

表面的には単なる「白い玉」に過ぎないが、多くのプレイヤーはエナージーボールに対しても人格的な感覚を抱いた。「気まぐれで予測不能」「まるで意思を持っているかのように動く」といった印象から、擬人化的に捉える人もいたほどだ。時に頼もしく、時に裏切るように奈落へ落ちていくボールの挙動は、「もう少し付き合いやすくしてほしい相棒」というユーモラスな感覚を抱かせ、プレイヤーの間で語り草となった。

● 謎多きボス「DOH」

『アルカノイド』の終盤に登場するボスキャラクター「DOH(ドー)」は、巨大な顔の形をした異星の存在として描かれている。ブロック崩しというジャンルに突如として「敵キャラクター」を登場させる大胆さは、当時のプレイヤーに大きなインパクトを残した。 「顔だけの不気味な存在」というビジュアルは一度見たら忘れられず、ラウンド33にたどり着けたプレイヤーにとってはまさに最大の試練だった。その異様な姿から「ラスボス感」が強く漂い、ストーリー性の薄いゲームに強烈な目的意識を与えた点で、プレイヤーの記憶に刻まれている。雑誌やファンの間でも「DOHの迫力はアルカノイドをただのブロック崩しから一段上の作品にした」と語られることが多かった。

● パワーアップカプセルの“擬似キャラ化”

『アルカノイド』では、多彩な効果を持つパワーアップカプセルが登場する。それぞれにアルファベットが記されており、プレイヤーは「Lはレーザーだから必ず取る」「Mは面白いけど危険」などと自然に区別して覚えていった。そのうち、プレイヤーの間では「カプセルをキャラクターのように扱う」文化も生まれた。 例えば「頼りになるレーザー君」「事故を呼ぶマルチ君」などと呼び、仲間やライバルのような存在として語られることもあった。このように無機質なアイテムでありながら、強い印象を与える演出がなされていた点は、プレイヤーの好きな要素の一つとなっている。

● シリーズを通じて語られるキャラ性

『アルカノイド』は続編も展開され、特に『アルカノイドII』ではDOHとの因縁や新たな設定が追加されていく。その中で、初代に登場したバウスやDOHは「シリーズを象徴するキャラクター」として愛されるようになった。単なるゲーム内のギミックを超え、作品を象徴する存在にまで成長したことは、ファンが「好きなキャラクター」として名前を挙げる理由となっている。

● プレイヤーごとの「推しキャラ」観

『アルカノイド』は明確なキャラクターゲームではないが、それでもプレイヤーによって「推し」の対象が異なっていた点が面白い。ある人はバウスを「頼れる相棒」と捉え、また別の人はDOHを「不気味で魅力的な敵」として語る。さらには「カプセルこそ真のキャラクターだ」と主張する人もいる。つまり、ゲームに登場する要素のどれをキャラクターとして愛着を持つかは人それぞれであり、それだけ『アルカノイド』が想像力を刺激する作品だったということだ。

● 現代に受け継がれるキャラクター性

現代においても、『アルカノイド』のキャラクターはレトロゲームの象徴として語られる。バウスのシンプルなデザインはアイコン的に扱われ、DOHの顔は「80年代アーケードの象徴的ヴィラン」としてTシャツやグッズに描かれることもある。SNSや同人活動でも「DOHをネタにしたイラスト」や「バウスを擬人化したキャラクター」などが発表されており、ファン文化の中で新しい命を与えられ続けている。

[game-7]●対応パソコンによる違いなど

● PC-8801mkⅡSR版の特徴

まず最初に発売されたのが、1986年12月に登場した PC-8801mkⅡSR版『アルカノイド』 である。定価は6,800円。当時のPC-8801シリーズはビジネス用途からホビーユースまで幅広く普及しており、国産パソコンの代表的存在だった。 このバージョンは、アーケードからの移植として「どこまで再現できるか」が注目されていたが、結果的に 処理の滑らかさや操作性の良さ で高い評価を受けた。8801のグラフィック性能は決して最新鋭ではなかったが、ブロックの配置やエナージーボールの挙動が丁寧に再現され、アーケード体験を家庭に持ち込むには十分だったのである。 一方で、効果音やBGMに関してはシンプルさが目立ち、「静かすぎる」との声もあった。ただし、当時のパソコンゲーマーは「ゲームの雰囲気を壊さない」「シンプルだからこそ集中できる」と好意的に受け止める人も多く、結果的には「遊びやすさ」に重きを置いた移植として支持された。

● MSX版の特徴

1987年1月に発売された MSX版『アルカノイド』 は、PC-8801版に続く移植として多くの期待を集めた。この版の最大の特徴は、 ボリュームコントローラが付属 していた点である。これは音量を調整できるだけでなく、ユーザー体験を少しでも快適にしようという配慮の現れで、当時のユーザーには「特別感のある付属品」として喜ばれた。 MSXはファミリー向けパソコンとして普及しており、ユーザー層が幅広かったことから「初心者でも取っつきやすいゲーム」として人気を博した。しかし、PC-8801版と比較すると 動作がややぎこちない という声も少なくなかった。ブロックの崩れ方やボールのスピード調整にラグを感じる場面もあり、「プレイ感覚は悪くないが滑らかさでは8801版に軍配が上がる」と評されることが多かった。

● グラフィック面での違い

両機種の違いがもっとも分かりやすく表れたのがグラフィックである。 – PC-8801mkⅡSR版 は発色数が限られていたため、シンプルでやや無機質な印象になったが、その分、画面はスッキリとして見やすかった。長時間遊んでも目が疲れにくい、という点ではむしろ利点と捉えるプレイヤーもいた。 – MSX版 はよりカラフルで家庭用機らしい画面を実現したが、色数を増やした分だけブロックの輪郭が少し粗く感じられる場面もあった。「派手さ」と「視認性」のトレードオフが存在し、どちらを好むかはユーザーの好みによって分かれた。

● サウンド面での違い

PC-8801版はシンプルな効果音中心で、「ピコッ」「カシャン」といった電子音が響く構成だった。派手さはないが、プレイヤーの集中力を高める効果があり、当時のゲーマーからは「硬派な印象」と評された。 一方、MSX版は若干豊かな音色で演出を強化しており、家庭用ゲーム機に近い感覚を持たせた。特にカプセル取得時の効果音には遊び心があり、音によって「次は何が来るのか」とワクワク感を与えてくれる仕掛けになっていた。ただしBGMは依然として存在せず、この点はどちらのバージョンも共通の「静寂さ」があった。

● 操作性の差

操作感については多くのレビューで「PC-8801版の方が軽快」とされている。キーボードでも比較的スムーズに操作でき、ジョイスティックを用いることでアーケードに近い感覚を得ることができた。 MSX版では専用コントローラの付属で改善は図られていたが、それでも「微調整が難しい」「反応に一瞬遅れを感じる」との意見が多かった。特に高速ラウンドでは操作の遅延がクリアの障害となり、不満を口にするユーザーもいた。

● 難易度バランスの違い

PC-8801版は比較的アーケード版に忠実な難易度で、反応速度が求められるシビアな設計だった。一方、MSX版はやや難易度が抑えられていると感じるプレイヤーも多かった。ボール速度の上がり方が緩やかで、初心者でも中盤までは進めやすい調整になっていたとされる。これはユーザー層の違いを反映したバランス調整であり、「パソコン上級者向けの8801版」と「ファミリー向けのMSX版」という棲み分けが自然と形成されていった。

● ユーザーの感想と支持層の違い

8801版のユーザーは「アーケード体験を家庭に持ち込んだ」という再現性を重視して評価し、上級者や本格派ゲーマーから支持を集めた。 一方、MSX版は「手軽に遊べる」「付属品が嬉しい」といった要素から、ライトユーザーや学生層に人気が高かった。つまり、同じ『アルカノイド』でありながら、プレイヤーの層によって評価の軸が変わっていたのだ。

● 総合的な違いのまとめ

総じて、PC-8801版は 硬派でシビアなゲーマー向け、MSX版は 親しみやすくカジュアル向け という傾向が見て取れる。どちらも「家庭で遊べるアルカノイド」という基本体験はしっかり提供していたが、そのアプローチは異なっていた。8801版は「移植度の高さと本格感」で評価され、MSX版は「遊びやすさと付加価値」で評価されたのである。

[game-10]●同時期に発売されたゲームなど

★ハイドライドII:クリスタルソウル (T&Eソフト:1985年12月:価格6,800円)

アクションRPGの先駆けとして知られる『ハイドライド』の続編。PC-8801やFM-7など複数のパソコンに移植され、広大なフィールドを自由に探索できる自由度の高さが話題になった。レベルアップによる成長要素や、謎解き的な要素が強化されており、後のアクションRPGの原点として評価されている。『アルカノイド』が反射神経に依存するアーケード寄りの作品であるのに対し、『ハイドライドII』はじっくり冒険する楽しみを提供し、同時期のゲーマー層に全く異なる選択肢を与えていた。

★ザナドゥ (日本ファルコム:1985年12月:価格7,800円)

『ドラゴンスレイヤー』シリーズの一作として登場したアクションRPG。発売後は社会現象的なヒットを記録し、パソコンゲームの代表作として語り継がれている。ダンジョン探索と成長システムを組み合わせた奥深いゲーム性は、当時のプレイヤーに「やり込み」という概念を強く植え付けた。『アルカノイド』のシンプルな中毒性とは対照的に、膨大なプレイ時間を必要とする重厚な体験を提供し、パソコンゲームの多様性を示す存在となった。

★シルフィード (ゲームアーツ:1986年:価格7,800円)

3D表現を大胆に取り入れた縦スクロールシューティング。ワイヤーフレーム風のポリゴングラフィックを活用した未来的な演出が話題となり、「パソコンでここまでできるのか」と多くのユーザーを驚かせた。スピード感と臨場感にあふれ、当時のPCユーザーにとって憧れの一本。『アルカノイド』がブロック崩しの進化を象徴していたのに対し、『シルフィード』は技術革新の象徴として並び称されることが多い。

★夢幻戦士ヴァリス (日本テレネット:1986年:価格6,800円)

女子高生が異世界で戦うという独自の設定を持った横スクロールアクション。美少女キャラクターを前面に押し出した演出が斬新であり、のちの「美少女ゲーム」の流れを作ったとも言われる。ストーリー性を持たない『アルカノイド』とは異なり、ドラマチックな展開やアニメ調のビジュアルが注目され、キャラクター性を重視するプレイヤー層に強い印象を残した。

★ザ・ブラックオニキス (BPS:1984年:価格7,800円)

発売は少し早いが、1986年前後でもまだ人気を博していた作品。日本初の本格的RPGとして知られ、ダンジョン探索の面白さを多くのPCゲーマーに広めた。多人数パーティ制やキャラクターメイキング要素は、当時のプレイヤーに強烈な新鮮味を与えた。『アルカノイド』のような瞬間的な反応を求めるゲームとは真逆の方向性で、「長時間腰を据えて楽しむゲーム」として比較されることが多かった。

★リグラス (ソフトプロ:1986年:価格6,800円)

ファンタジー世界を舞台にしたアクションRPGで、美麗なグラフィックとサウンドが特徴的だった。特に敵キャラクターや背景描写に力が入っており、「ビジュアル面での進化」を示す一本として注目を浴びた。『アルカノイド』がシンプルさの中で完成度を高めたのに対し、『リグラス』は視覚表現で差別化を図っており、ユーザーはその時々の気分で両者を使い分けて楽しんでいた。

★ソーサリアン (日本ファルコム:1987年:価格8,800円)

『ザナドゥ』の系譜を継ぐアクションRPG。シナリオを追加して遊べる「シナリオディスク」方式を採用し、長期的に遊べる仕組みを提供した。自由度の高さと拡張性の斬新さから、「永遠に遊べるゲーム」と評された。『アルカノイド』が短時間で繰り返し遊べるゲームであるのに対し、『ソーサリアン』は長時間の冒険を積み重ねるゲームであり、遊び方の幅広さを象徴するタイトルだった。

★ジェノサイド (ズーム:1987年:価格7,800円)

サイボーグ戦士を操作する横スクロールアクション。滑らかなアニメーションと迫力ある戦闘が特徴で、当時のPCアクションの中でも特に「動きの美しさ」で注目を浴びた。『アルカノイド』と同様に反射神経を試されるゲーム性を持ちながら、よりビジュアル的に派手な演出が好まれた。

★アンジェラス ~悪魔の福音~ (エニックス:1988年:価格7,800円)

少し後のタイトルではあるが、80年代後半のPCユーザーに衝撃を与えたアドベンチャーRPG。重厚なストーリーと独特の世界観で支持を集め、「遊ぶ文学」とも称された。ストーリー性を持たない『アルカノイド』と対照的に、「物語に没入するゲーム」として同時期に遊ばれていた。

★イース (日本ファルコム:1987年:価格7,800円)

アクションRPGの金字塔。シンプルながら中毒性のある戦闘システムと、劇的な音楽で人気を博した。特にサウンドトラックはゲーム音楽文化を牽引する存在となり、「音楽を聴くためにゲームを買う」プレイヤーも現れるほどだった。反射神経を駆使する『アルカノイド』と違い、物語と音楽を重視する方向性でプレイヤーを魅了し、同じ時代にあった「多様なゲーム体験」を示している。

● 当時の市場環境を踏まえて

1986年前後のパソコンゲーム市場は、『アルカノイド』のようにアーケードの快感を家庭で味わうタイトルと、RPGやアドベンチャーのように「じっくりとした物語体験」を提供するタイトルが共存していた時代だった。短時間で繰り返し遊べる『アルカノイド』は、これら大作RPGと並んで「気軽に楽しめる一本」として重宝され、ユーザーの生活リズムに応じた遊び分けを可能にしていた。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【中古】 アルカノイドR2000(再販)/PS

ファミコン アルカノイド (ソフトのみ) FC 【中古】

【中古】 アルカノイドDS/ニンテンドーDS

FC ファミコンソフト タイトー アルカノイド2 ARKANOIDパズルゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本体のみ【中古】..

【欠品あり】【送料無料】【中古】FC ファミコン タイトー アルカノイド2 コントローラーなし ソフトのみ

【中古】【表紙説明書なし】[FC] (専用コントローラなし) ARCANOID II(アルカノイド2) タイトー (19880308)

ファミコン アルカノイド2 (ソフトのみ) FC 【中古】

評価 5

評価 5

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] (専用コントローラなし) ARCANOID II(アルカノイド2) タイトー (19880308)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102562.jpg?_ex=128x128)