美品 MSX イーガー皇帝の逆襲 イーアルカンフー スーパーコブラ らぷてっく2 セット

【発売】:コナミ

【対応パソコン】:MSX

【発売日】:1985年12月

【ジャンル】:格闘ゲーム

■ 概要

● MSX時代を象徴する“続編”の誕生

1980年代半ば、日本の家庭用パソコン市場ではMSXという共通規格が急速に普及しつつあった。その波の中で1985年12月、コナミはひときわ話題性の高いタイトルを世に送り出した。それが『イーガー皇帝の逆襲(The Emperor Yie-Gah)』である。本作は、同社が誇る人気アクションゲーム『イー・アル・カンフー(Yie Ar Kung-Fu)』の続編として企画されたもので、初代の1対1格闘スタイルを受け継ぎながら、よりダイナミックなアクション性を追求した意欲作だった。

当時のパソコンゲーム市場はまだ黎明期であり、アーケードの熱狂をそのまま家庭で味わうという発想自体が革新的だった。『イーガー皇帝の逆襲』は、そんな時代において「格闘ゲームの進化」をテーマに掲げ、単なる続編ではなく、MSXという限られたハードウェアの枠内で新しいゲーム構造を実験的に導入していた。

● ストーリー ― 父の意志を継ぐ新たなる拳

物語の主人公は、前作の勇者「李(リー)」の息子、李英(リー・ヤング)。若き格闘家である彼は、かつて父が倒した邪悪なチャーハン一族の残党によって復活した「イーガー皇帝」――本名リー・ジェンに立ち向かう。物語の舞台は再び中華世界の奥地。そこでは武術の伝統と、野心に満ちた敵たちの陰謀が交錯している。

リー・ヤングは、父の名誉を守るため、そして真の格闘家としての自立を示すために旅立つ。物語は単なる戦いの連続ではなく、親子の絆と世代交代というテーマも内包しており、MSXの小さな画面の中で描かれる壮大な武術ドラマは、多くのプレイヤーに強い印象を残した。

● ゲーム構成とシステムの革新

『イーガー皇帝の逆襲』は前作とは大きく異なり、1対1の格闘ではなく、複数の敵が同時に襲いかかってくる“面クリア型アクション”の形式を採用している。プレイヤーは複数の画面を進み、道中で雑魚敵を倒しながら最奥に待つボスへと挑む。これにより、格闘の緊張感とアクションゲームのテンポ感が絶妙に融合した。

特徴的なのは、体力回復アイテムの存在である。敵を倒すとまれに「烏龍茶の葉」を入手でき、それを5枚集めると「烏龍茶」として体力を全回復できる仕組みだ。また、ボスの間には「ラーメン」が隠されており、これを食べることで一定時間無敵になる。中華文化をモチーフにしたユーモアと、ゲーム性が自然に結びついた演出は、コナミ作品らしい遊び心を感じさせる。

● 操作性の多層化と戦略性

操作体系も当時としては複雑で、方向キーの斜め入力で上下段攻撃を行うなど、独自の入力パターンが用いられた。単純なボタン連打では攻略できず、敵の動きを読み、攻撃の高さを調整するという駆け引きが求められた。このシステムは後の格闘ゲームに通じる“読み合い”の基礎を形作ったとも言える。

また、スロット2に前作『イー・アル・カンフー』を挿入してプレイすると、主人公の父・リーの亡霊が助けに現れ、烏龍茶を落としてくれるという隠し要素もあった。MSXの限られたメモリ領域を活かし、ゲーム間での連携を実現していた点は、当時のファンに大きな驚きを与えた。

● コナミらしいネーミングの裏話

ゲームタイトル「イーガー皇帝の逆襲」は、一見すると荘厳な中国風タイトルに見えるが、実はコナミの社内エピソードから生まれたユーモラスなネーミングだったという。当時の大阪本社の近くには餃子の王将があり、社員たちは昼食によく通っていた。王将では餃子一人前を「イーガー コーテル」と呼んでいたことから、開発チームがこの響きをもじってゲーム名を考案したとされる。こうした遊び心のある文化が、コナミ黄金期の自由な発想力を象徴している。

● 登場キャラクターの個性

プレイヤーキャラのリー・ヤングを筆頭に、個性豊かな敵たちが登場する。炎を操る「イェン・ペイ」、扇を駆使する「ラン・ファン」、ブーメランを投げる「ウェイ・チン」など、敵キャラそれぞれに異なる戦法があり、プレイヤーはその特性を見極めながら立ち回る必要がある。中でも「プー・チン」の放屁攻撃や「ウェン・フー」の仮面投げなど、どこかユーモラスで奇抜な技の数々は、コナミ特有の“クセのある面白さ”を作り出していた。

最終ボス「リー・ジェン」は雷を操る強敵で、彼こそが“イーガー皇帝”を自称する男である。白いマント姿で現れ、天から雷を落とす演出は、当時のMSXグラフィックとしては驚異的な表現力を誇った。

● 技術的背景と影響

1985年当時、MSXはハード性能が限られており、滑らかなスクロールや多人数描画は難しかった。そんな中で本作は、画面切り替えによる“疑似スクロール”やスプライトの巧みな重ね合わせによって、多人数戦闘を成立させていた。音楽も前作より進化し、FM音源に対応したバージョンでは独特の緊張感ある旋律が響き、アジア的な雰囲気を一層高めていた。

『イーガー皇帝の逆襲』は、単なるアクションゲームの続編ではなく、当時のMSXというプラットフォームで可能な表現を限界まで引き出した作品であり、のちの格闘アクションゲームの礎を築いた一作といえる。

● 海外展開と文化的影響

本作はヨーロッパ市場でもリリースされ、特にイギリスやフランスでは「Yie Ar Kung-Fu II」として紹介された。西洋では東洋武術への憧れが高まっていた時期でもあり、“Kung-Fu”という単語そのものが異国情緒とヒロイズムの象徴だった。結果的に、『イーガー皇帝の逆襲』は海外のレトロゲーマーにも記憶される存在となった。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● 格闘ゲームからアクションゲームへの進化

『イーガー皇帝の逆襲』が持つ最大の魅力は、前作『イー・アル・カンフー』からの進化の方向性にある。初代は1対1の対戦形式を主軸とした“格闘シミュレーション”に近い設計だったが、本作はその枠を大胆に超え、複数の敵を同時に相手取る“アクションゲーム的格闘”という新しいステージへ踏み込んだ。この変化は、当時のMSXユーザーに強い衝撃を与えた。

単に敵を倒すだけではなく、ステージを進みながら次々と現れる敵を撃破していくリズム感。緊張と爽快感が交互に訪れるテンポ設計は、家庭用ゲームとしての遊びやすさと奥深さを兼ね備えていた。格闘ゲームのスリルとアクションゲームの疾走感、その両方をバランスよく融合させた点が、本作の大きな革新である。

● 多彩な敵キャラクターが生むドラマ性

敵キャラクターたちは単なる障害ではなく、それぞれが明確な個性と戦闘スタイルを持っている。 たとえば、赤い辮髪を鞭のように振るう「イェン・ペイ」は、接近戦と中距離戦の両方をこなすトリッキーな敵。一方で、鉄扇を操る「ラン・ファン」は距離を取りながら優雅に攻撃してくる。彼女の扇が空を舞う描写は、当時のMSXグラフィックでは異例の繊細さだった。

また、ブーメランを自在に操る「ウェイ・チン」や、放屁攻撃という奇抜な技を繰り出す「プー・チン」など、ユーモラスかつ独創的な発想が光る。プレイヤーは彼らの特徴を学び、動きを読み、弱点を突く必要がある。この“学習して勝つ”感覚こそが、プレイヤーを何度も画面の前に引き戻した。

● ユーモアと世界観の絶妙な融合

本作のもう一つの魅力は、真剣勝負の格闘の中に巧みに仕込まれたユーモアである。たとえば、敵を倒すと手に入るアイテムが「烏龍茶の葉」だったり、一定数集めると「烏龍茶」として体力回復ができるなど、緊張感のある戦いにコミカルな要素が溶け込んでいる。さらに、ボス戦の前には「ラーメン」が隠されており、それを食べると一定時間無敵になるという設定も、当時のプレイヤーの笑いを誘った。

一見シリアスなタイトルでありながら、遊び心が随所に盛り込まれている。この軽妙なセンスは、1980年代コナミ作品全般に共通する特徴でもあり、ゲームの硬派さと親しみやすさの絶妙なバランスを作り出している。

● “烏龍茶システム”によるリスクとリターン

ステージの途中で手に入る「烏龍茶の葉」や「烏龍茶」は、単なる回復アイテムではない。烏龍茶の葉を集める過程で敵を倒す必要があるため、プレイヤーは「安全に進むか」「リスクを取って茶葉を集めるか」という判断を迫られる。つまり、プレイヤーの行動がそのまま戦略に直結する。

さらに、烏龍茶は最大3本までストックできるが、使いどころを誤ると次のステージで詰むこともある。このリソース管理の緊張感が、ゲーム全体に独特の緊迫感をもたらしている。MSXという制約の中で、ここまで緻密な戦略性を成立させた設計力は特筆に値する。

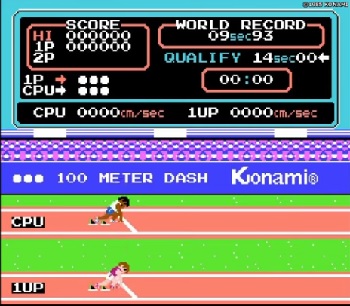

● 対戦モードで広がる遊びの幅

『イーガー皇帝の逆襲』には、2人対戦モードが用意されている。1P側は主人公リー・ヤング固定だが、2P側は「イェン・ペイ」「ラン・ファン」「プー・チン」から選択できる。これにより、プレイヤー同士が異なる攻撃スタイルをぶつけ合うことが可能となり、対戦型格闘ゲームとしての側面も強まった。

アクションのリズムと格闘の駆け引きが共存するこのモードは、当時としては非常に先進的であり、後年の『ストリートファイターII』(1991年)のような“キャラクターごとの個性を活かした格闘”の萌芽がここに見て取れる。MSXという土壌から、次世代の格闘文化への流れを感じさせる仕上がりだった。

● プレイヤーを惹きつける音楽と効果音

コナミは音楽面でも当時のトップクラスの技術を誇っていた。『イーガー皇帝の逆襲』では、緊張感を高める中国風の旋律と、電子音による打楽器的なリズムが融合している。特にボス戦では、電子音ながらも重厚なメロディが流れ、まるで映画のクライマックスのような臨場感を演出した。

敵を倒した瞬間の「チャッ」という効果音や、烏龍茶を手に入れた時の「ピロリン♪」という軽快なサウンドも、プレイヤーの感情を心地よく刺激した。音と操作感のシンクロ――この「手と耳の一体感」こそ、コナミサウンドの真髄といえるだろう。

● 限界を超えたグラフィック表現

MSXの制約は厳しかった。表示可能なスプライト数や色数には限界があり、同時に多くの敵を動かすことは技術的に困難だった。それにもかかわらず、『イーガー皇帝の逆襲』は巧妙なスプライト制御と背景処理によって、複数キャラの同時表示を実現した。キャラクターのアニメーションも細かく、特に敵が倒れる瞬間の動きや武器の軌道には、開発陣の職人技が感じられる。

また、各ステージごとに背景のトーンが異なり、屋外の寺院、洞窟、宮殿などが独自の色使いで描かれている。MSXでは珍しい陰影表現も見られ、画面に奥行きを与えていた。これにより、プレイヤーはまるで古代中国の奥地を旅しているような没入感を味わえた。

● 開発陣の情熱が形になった作品

『イーガー皇帝の逆襲』は、コナミが家庭用ゲーム開発に本格的に注力し始めた時期の代表作でもある。社内には“技術的限界に挑戦する”という気風があり、プログラマーたちは細部まで調整を重ねた。ステージの切り替え、敵のAI挙動、音楽のテンポなど、すべてが綿密に設計されている。

この作品を支えたのは、単なる娯楽としてのゲーム制作ではなく、“新しい表現を創る”という使命感だった。だからこそ、本作には他のMSX作品にはない熱量が宿っており、今なおレトロゲーマーたちの心を掴み続けている。

■■■■ ゲームの攻略など

● ステージ構成と進行の基本

『イーガー皇帝の逆襲』は、前作のような「対戦ステージを1戦ずつ進む形式」ではなく、横方向に連続して進むステージクリア型のアクションとなっている。 各面は全4画面分で構成されており、プレイヤーはリー・ヤングを操作して雑魚敵を倒しながら最奥にいるボスへと到達しなければならない。道中では複数の敵が同時に出現し、画面内を縦横に動き回りながら攻撃してくるため、単純な反射神経だけでは突破できない。

基本戦略としては、敵を1体ずつ誘い出して処理する“分断戦法”が有効だ。敵を画面端に誘導し、反対方向から攻撃を仕掛けることで被弾を最小限に抑えられる。敵の出現パターンには一定の法則があり、プレイヤーが進む方向や位置によって次の敵の出現地点が変化する。この挙動を把握しておくことで、効率的なルート攻略が可能になる。

● 攻撃システムを使いこなす

操作体系は独特だが、慣れれば驚くほど多彩な動きができる。方向キーの斜め入力で上下段攻撃を繰り出すことができ、ボタン単体では中段攻撃、上+ボタンで斜めジャンプ攻撃となる。敵の位置に応じて攻撃の高さを瞬時に切り替えることが重要で、特に上段攻撃はジャンプしてくる敵に有効。

また、防御に相当する動作は存在しないため、攻撃を“防ぐ”のではなく“避ける”プレイスタイルが求められる。敵の動きを一瞬先読みし、空振りを誘って反撃するのが理想的な戦い方だ。ステップを駆使して敵との間合いを保つことで、攻撃の命中精度を高めることができる。

● 烏龍茶と茶葉の管理術

攻略において欠かせないのが「烏龍茶の葉」と「烏龍茶」の活用だ。 茶葉は一定の敵を倒すとランダムで出現するが、3人組で登場する“小敵隊”を全滅させると高確率で入手できる。5枚集めると烏龍茶としてストックでき、飲むことで体力を全回復できる。最大3本まで保持できるため、どのタイミングで使うかが攻略の鍵となる。

ステージ終盤でのボス戦直前に体力を全快させるのが定石だが、場合によっては中盤の連戦で温存せずに使用する判断も必要だ。特に2面以降の敵は攻撃が激しく、1戦あたりの消耗が大きい。烏龍茶の使用タイミングを誤ると、次のステージで回復手段を失う危険性がある。プレイヤーの冷静な判断力が試される場面だ。

● ラーメンの隠し位置を覚えよう

各ボス戦の前には、特定の位置に「ラーメン」が隠されている。このラーメンを取ると一定時間無敵状態となり、敵の攻撃を完全に無効化できる。MSXらしい隠し要素で、初見では見落としやすいが、知っていれば攻略がぐっと楽になる。

ラーメンは画面内のオブジェクトに重なっていることが多く、特定の地点でしゃがんだりジャンプ攻撃を行うと出現する。敵を倒すだけでなく、背景のどこを攻撃するとアイテムが出現するかを探る探索的要素も、ゲームを奥深いものにしている。経験を重ねるごとに「次はここを試してみよう」という学習のサイクルが生まれ、プレイヤー自身の成長を実感できる構造になっている。

● 敵ごとの対策 ― 性格を見抜け

本作の敵は個性が強く、動きや攻撃方法もまったく異なる。攻略にはそれぞれの性格を理解することが不可欠だ。 – イェン・ペイ(炎培):辮髪攻撃のリーチが長い。飛び込み攻撃を多用しがちなので、ジャンプ攻撃を誘って下段攻撃で反撃するのが安全。 – ラン・ファン(蘭芳):鉄扇による遠距離攻撃が厄介。扇の軌道を見切ってタイミングを合わせ、中段攻撃で反撃。 – プー・チン(伯鈞):体格が大きく、放屁攻撃の範囲が広い。間合いを詰める前にジャンプ攻撃で距離を取ると有利。 – ウェイ・チン(維鈞):ブーメランが戻るタイミングに合わせて突撃すれば隙を突ける。 – ウェン・フー(文虎):仮面を飛ばして攻撃してくるが、仮面を落としたあとに拾いに来る瞬間が最大のチャンス。 – メイ・リン(美齢):短剣のスピードが速く、攻撃の軌道が読みづらい。ジャンプでかわしつつ背後を取るのが理想。 – ハン・チェン(漢宸):爆弾攻撃は爆発までにタイムラグがある。距離を取り、爆発を避けた直後に突撃。 – リー・ジェン(立人):雷攻撃は避けられないと思いきや、地面に影が出た瞬間に移動すれば回避可能。攻撃後の硬直が長いので、そこを突くことが攻略の鍵だ。

これらの特徴を把握し、敵ごとに異なる戦法を組み立てることが攻略の核心となる。1周目で学んだパターンが2周目で通用しないように調整されている点も、コナミの設計の巧みさを物語っている。

● 父の亡霊 ― 前作との連動システム

特筆すべき隠し要素として、スロット2に前作『イー・アル・カンフー』を挿入しておくと、ピンチ時にリー・ヤングの父(前作主人公リー)の亡霊が現れ、烏龍茶を落として助けてくれるというギミックがある。この仕様はMSXの複数スロット機能を活かしたもので、ハードの仕組みをゲーム演出に転用した極めて珍しい例だ。

当時としては前作ファンへの粋なサプライズであり、「ゲームのつながり」を実感できる感動的な演出だった。この連動システムが、後のゲームにおける“セーブデータ引き継ぎ”や“シリーズ継続要素”の原型のひとつになったともいえる。

● 難易度とリトライの面白さ

『イーガー皇帝の逆襲』は決して易しい作品ではない。敵の動きは早く、攻撃の精度も高い。油断するとあっという間に体力を削られる。しかし、難易度が高い分だけ、パターンを覚えたときの達成感が格別だ。敵の動きを完全に読み切り、ノーダメージでステージを突破できたときの快感は、当時のアクションゲームの醍醐味そのものだった。

また、クリア後には2周目が始まり、敵のスピードや攻撃頻度が上昇する。単なる周回ではなく、敵AIの挙動そのものが変化しているため、2周目以降も新鮮な緊張感を味わえる。繰り返し遊ぶほど上達を実感できる構造は、まさに“職人気質”のゲーム設計である。

● 攻略を極めるプレイヤーの楽しみ

本作をやり込み続けたプレイヤーたちは、敵ごとの最適な倒し方を独自に編み出していた。烏龍茶を温存した状態で最終ボスに挑み、無傷で倒す“完全攻略”を目指すプレイスタイルや、タイムアタック的に最速クリアを狙う挑戦なども盛んに行われていた。

特に一部のファンの間では、“茶葉を取らずに全ステージクリア”という制限プレイが流行したこともある。これにより、プレイヤー自身の集中力と技術が極限まで試される。MSXの限界を超えた高難度チャレンジが、当時のコミュニティを熱くしたのだ。

■■■■ 感想や評判

● 発売当時のプレイヤーの驚き

1985年12月、『イーガー皇帝の逆襲』がMSXユーザーの手に渡ったとき、多くのプレイヤーがまず感じたのは“驚き”だった。 前作『イー・アル・カンフー』の正統な続編という触れ込みで登場した本作は、予想を大きく裏切る内容だった。単なる対戦型ではなく、ステージ制アクションとして再構築されていたことに対し、「こんな方向性に来たか!」という声が多かったのだ。

雑誌『マイコンBASICマガジン』や『テクノポリス』でも当時、「格闘と横スクロールの融合」「MSXでここまでの動きを見せるとは」といった驚きのレビューが掲載されている。

また、ユーザーの多くは「MSXという制約の中でこれだけ動くゲームは珍しい」と感嘆し、グラフィック表現やテンポの良さを高く評価していた。プレイヤーの中には「アーケードクオリティを家庭で味わえた」と感動を語る者も少なくなかった。

● 一方で賛否を呼んだ難易度

本作の難易度は、当時の基準でも相当に高かった。敵の出現パターンはランダム要素を含み、動きも俊敏。慣れるまではすぐに囲まれて体力を削られてしまう。こうした厳しさから、「難しすぎて先に進めない」「反応速度が追いつかない」といった声も寄せられた。

しかし、やり込むほどパターンが見えてきて上達を実感できる設計になっていたため、攻略雑誌の“読者ハイスコア投稿欄”では『イーガー皇帝の逆襲』の名前が頻繁に掲載された。

つまり、“やりごたえ”を求めるコアユーザーほど、本作を強く支持していた。今で言う“死にゲー”の原型のような存在だったのだ。

● キャラクターデザインとユーモアの評価

『イーガー皇帝の逆襲』のキャラクターたちは、単に敵として登場するだけでなく、それぞれが印象的な個性を持っていた。 「放屁で攻撃するプー・チン」や「仮面を飛ばすウェン・フー」など、個性の強い敵キャラは当時の子どもたちの間でも話題になった。ファンシーな見た目とは裏腹に容赦ない攻撃を仕掛けてくる彼らに、プレイヤーは苦笑しながらも熱中したという。

このような“ユーモアと緊張感の同居”が、コナミ作品らしさとして強く印象づけられた。

特に、ゲームタイトルそのものが社内のギャグから生まれたという逸話(「イーガー・コーテル」由来の話)は、当時の雑誌読者にも広まり、「コナミって遊び心がある会社だ」というイメージを確立するきっかけにもなった。

● メディアによる技術評価

専門誌では、本作のプログラム技術についても多くの賞賛が寄せられた。 MSXの処理能力では通常、3体以上の敵を同時表示すると処理落ちが発生することが多かったが、『イーガー皇帝の逆襲』では軽快な動きを維持したまま、複数の敵が同時に動く。 さらに、画面切り替えによる“疑似スクロール”処理も見事で、背景の滑らかな切り替えとキャラクターの挙動が自然に感じられるよう工夫されていた。

こうした演出面の評価は、後のコナミMSXタイトル(『グラディウス』『ツインビー』など)への技術的礎となったとも言われている。つまり、『イーガー皇帝の逆襲』はMSX開発史の中でも重要な中継点だったのだ。

● サウンドと演出への称賛

本作の音楽はシンプルながらも印象的で、当時のプレイヤーから「一度聞いたら耳に残る」と好評だった。特にボス戦のテーマは不穏さと緊張感を巧みに表現しており、敵の登場シーンにおける短いジングルとの連携が絶妙だった。 烏龍茶を取った際の明るい効果音、ステージクリア時の軽快なファンファーレなど、サウンドの切り替えテンポも良く、プレイヤーの感情を心地よく導いていた。

MSX版としては珍しく、各キャラクターが倒れる瞬間に音が微妙に変化する“個別効果音”が設定されていた点も注目された。こうした細やかな演出が「細部まで手が込んでいる」としてメディアからも高く評価された。

● ファンコミュニティでの人気

『イーガー皇帝の逆襲』は、1980年代後半のパソコン雑誌の投稿欄で常に人気上位に挙げられるタイトルのひとつだった。 攻略法の投稿やキャラクターのイラスト、さらには自作の続編ストーリーを寄稿する読者まで現れた。中には「リー・ヤングが父を超える瞬間を描いた同人小説風レビュー」まで掲載され、ゲームを超えて一種の創作文化を生み出していた。

プレイヤー同士が攻略情報を交換する際には、「どの敵を先に倒すか」「どの順で烏龍茶を取るか」など、戦術論が真剣に議論されており、コミュニティの熱量がいかに高かったかを物語っている。

● 海外ユーザーからの再評価

1990年代以降、エミュレーターの普及により再び注目を浴びた『イーガー皇帝の逆襲』は、海外レトロゲーマーの間でも高く評価された。 特にヨーロッパでは「Yie Ar Kung-Fu II」というタイトルで知られ、欧州版パッケージの独特なアートワークも人気の一因となった。 英語圏のレビューサイトでは「MSX時代の隠れた名作」「格闘とアクションの橋渡しをした重要な作品」として紹介され、YouTube上では今も実況プレイ動画や分析解説が投稿されている。

海外プレイヤーの中には、「This game feels like an ancestor of Street Fighter(このゲームはストリートファイターの祖先のようだ)」と評する者もおり、ジャンル的な歴史的価値も見直されている。

● 現代における再評価

近年では、MSX復刻プロジェクトやコナミ公式のアーカイブ配信などで再び脚光を浴びている。 プレイヤーの多くは「今遊んでもテンポが良い」「ドットの温かみがある」と語り、当時の硬派なゲームデザインがむしろ“新鮮”に感じられると評している。 また、「親子二代の物語」「師弟関係の継承」など、単なるアクションに留まらないテーマ性も再評価されており、今なお語り継がれるMSXアクションの金字塔として位置づけられている。

『イーガー皇帝の逆襲』は、発売から40年近く経った今もなお、当時の熱狂を鮮やかに蘇らせる一作である。

■■■■ 良かったところ

● ステージごとの緊張感ある構成

『イーガー皇帝の逆襲』の最も評価された点の一つが、ステージ構成の絶妙な緊張感だ。単調なアクションに陥らないよう、各画面ごとに敵の出現パターンや地形の特徴が微妙に変化しており、プレイヤーに常に新しい対応を求めるデザインになっている。 1画面目ではウォーミングアップのように単発の敵が現れるが、2画面目以降は複数の敵が同時に出現し、状況判断と反応速度の両方が問われる。 特に3画面目の中盤は、敵の連携攻撃が激しく、ちょっとした油断で一気に体力を失う。ここを突破できたときの達成感は非常に大きく、多くのプレイヤーが「ひとつの山を越えた」と感じる瞬間だ。

また、ボス戦前の“静けさ”も秀逸である。前半の緊張がピークに達したところで音楽が一瞬止まり、次の瞬間にボスが登場する。この演出の間が実にうまい。派手なグラフィックや効果音が少ない時代だからこそ、静寂そのものが恐怖と期待を高める役割を果たしていた。

● 攻撃モーションの美しさと手応え

当時のMSXゲームにおいて、キャラクターのアニメーションは非常に制約されていた。それにもかかわらず、『イーガー皇帝の逆襲』は、攻撃モーションが驚くほど滑らかでリアルだと称賛された。 リー・ヤングが蹴りを繰り出す瞬間、敵にヒットしたときのわずかな硬直、そして倒れ込むモーション――これらが1つの“リズム”として設計されており、ボタンを押した手応えと画面の動きがシンクロしている。 そのため、プレイヤーは視覚的にも触覚的にも“戦っている感覚”を味わえた。これは当時のパソコンゲームとしては非常に先進的な要素であり、「ゲームセンターの操作感を家庭に持ち帰れた」と評された理由の一つである。

● 敵キャラクターのバリエーションと魅力

プレイヤーたちが口をそろえて絶賛したのが、敵キャラクターたちの個性豊かなデザインである。 イェン・ペイの辮髪攻撃や、ラン・ファンの舞う扇、プー・チンの放屁攻撃など、どの敵にも強烈な個性と印象的な技が設定されていた。 特に「仮面を飛ばすウェン・フー」は多くのプレイヤーにトラウマを残した存在で、仮面を落としたあと拾いに戻る動作までもリアルに描かれている。この“隙”を狙うという戦術性が生まれたことで、単なる連打ゲームではなく、戦略的な戦闘を楽しめるようになっていた。

また、最終ボスのリー・ジェンの造形も秀逸である。白いマントに髭をたくわえた姿は威厳に満ち、雷を操る演出はMSXとは思えない迫力を放っていた。プレイヤーが「本当に最後の敵にふさわしい」と感じるよう、音楽や動作タイミングまで緻密に調整されている点が、完成度の高さを物語っている。

● “烏龍茶システム”による緊張と回復のバランス

プレイヤーの間で特に人気が高かったのが、「烏龍茶の葉」システムだった。敵を倒すことで茶葉を入手し、5枚集めて烏龍茶を作るという流れは、ただのアイテム収集に終わらず、戦略的な判断を生む仕組みとなっていた。 体力が減っても、すぐに烏龍茶を使うか、それとも次のステージまで耐えるか――この駆け引きが、プレイヤーの集中力を高めた。 しかも、烏龍茶を飲むときの効果音や画面演出が絶妙で、緊張から解放される安堵感を鮮やかに演出していた。

この“リスクとリターン”の設計は、後のRPGやアクションゲームに通じるメカニクスの先駆けともいえる。コナミがこの時代に、すでに“心理的報酬”の設計を取り入れていたことに驚くプレイヤーも多かった。

● 音楽と効果音の完成度

音楽の評価も非常に高く、プレイヤーの多くが「耳に残るメロディ」として記憶している。MSXのPSG音源を駆使したシンプルな旋律ながら、和楽器のような音階が巧みに表現されており、東洋的な雰囲気を見事に演出していた。 また、効果音のバリエーションも豊富で、敵を倒したときの軽快な音、烏龍茶を取ったときの“爽快なチャイム音”、ステージクリア時の短いファンファーレなど、どれも耳に心地よい。

当時のプレイヤーが“音だけで場面を思い出せる”と語るほど印象的で、MSXサウンドの名作として今もレトロファンの間で語り草になっている。

● 前作との連動による感動

前作『イー・アル・カンフー』をスロット2に挿入すると、父リーの亡霊が現れ烏龍茶を落としてくれる――この隠し要素は、プレイヤーにとって特別な体験だった。 それは単なるおまけではなく、“親子の絆”というテーマをゲームの中で表現する演出でもあった。前作を遊んだ者ほど、このシーンに感動を覚えたという。 MSXの技術的制約の中で、データ連動を行うというアイデア自体が画期的で、当時のファン誌でも「技術的にも情緒的にもすばらしい演出」として紹介された。

この仕掛けによって、『イー・アル・カンフー』と『イーガー皇帝の逆襲』は単なる続編関係を超え、ひとつの物語世界としてつながりを持つようになった。シリーズのファンにとっては、この“父子の共闘”が忘れられない名場面として語り継がれている。

● ゲームテンポとリズム感の良さ

もう一つの長所は、全体のテンポ設計の巧みさだ。MSXゲームの多くはロード時間や画面切り替えの遅さがネックとなっていたが、本作ではテンポが非常に軽快。 画面が切り替わるたびにBGMが自然にクロスフェードし、戦闘のリズムが途切れない。プレイヤーがアクションの流れに没入できるよう、音と動きの連携が綿密に計算されていた。 このリズム感は、後の『グラディウス』や『魂斗羅』などのテンポ設計にも通じる“コナミらしい手触り”の原型でもある。

「プレイ中にストレスを感じない」「ゲーム全体が一つの曲のように流れる」といった感想も多く、完成度の高さを裏付けている。

● 長く遊べるリプレイ性

一度クリアしても終わりではない。2周目に突入すると、敵の動きが速くなり、攻撃頻度も増す。単なる難易度アップではなく、AIそのものが微妙に変化しており、初見のような緊張感が再び味わえる。 このため、「2周目からが本番」と語るプレイヤーも多く、ゲーム全体に高いリプレイ性を与えている。 また、各敵に“最速撃破タイム”を競う遊び方も生まれ、雑誌や友人同士の間でスコア争いが盛り上がった。こうした競技的要素も、当時の家庭用ゲームでは珍しく、本作の人気を長期的に支えた要因の一つとなった。

● 開発陣の情熱を感じる細部のこだわり

背景グラフィックの中に隠された意味深な漢字や、敵の服装に施された文様など、開発者のこだわりは細部にまで及ぶ。 ステージ背景の中には、実際の中国建築や仏像を参考にしたパターンが使われているとされ、文化的な深みを感じさせる。 また、エンディングで表示されるスタッフロールの短いコメントも印象的で、「われらの拳は永遠に続く」というメッセージは、プレイヤーへの感謝と次回作への予告を兼ねた象徴的な一文だった。

当時のコナミは、単なる娯楽を超えて「作品」としての誇りを持ってゲームを作っていたことが、この細部からも伝わってくる。

■■■■ 悪かったところ

● 難易度の高さが一部プレイヤーを遠ざけた

『イーガー皇帝の逆襲』が持つ最も大きな弱点として、多くのプレイヤーが指摘していたのが「異常なまでの難易度」である。 敵の行動スピードが速く、攻撃の判定も広いため、初見では数秒でやられてしまうことも珍しくない。ステージ中盤では、画面内に3体以上の敵が同時に現れることもあり、囲まれるとほぼ逃げ場がない。

さらに、敵の出現パターンが完全固定ではなく、一定のランダム性を含んでいるため、記憶だけに頼る攻略が難しい。これにより、「理不尽」「反射神経ゲーすぎる」と感じたプレイヤーも多かった。

当時の子どもたちの間では「2面が越えられないゲーム」として有名で、途中で挫折した人も少なくなかった。

このような難しさは、上級者にとっては“やりごたえ”である一方、初心者層には壁となり、ファン層の広がりを阻む一因にもなったと言える。

● 操作体系の複雑さと慣れの必要性

もうひとつの不満点としてよく挙げられたのが、独特すぎる操作体系だ。方向キーと攻撃ボタンの組み合わせで上下段攻撃やジャンプ攻撃を行う仕組みは、慣れれば奥深いが、初めて触れるプレイヤーには直感的ではなかった。 特にMSXのジョイスティックやキーボード操作では、斜め入力が思うように反応しないこともあり、「意図しない方向に攻撃して被弾する」という事故が頻発した。

この操作性のクセは、当時の雑誌レビューでも「慣れるまでに時間がかかる」「もう少しシンプルでもよかった」と指摘されている。

アクションのテンポ自体は素晴らしいだけに、操作の“もたつき感”が全体の歯切れをやや悪くしてしまった点は惜しい部分だ。

● バランス調整の粗さ

ステージごとの難易度の上昇曲線がやや極端であることも、批判の的になった。 1面では比較的穏やかなペースで敵が出現するが、2面以降は一気に敵の数と攻撃速度が増し、まるで別のゲームのように難しくなる。 さらにボス戦も、ボスによって攻撃判定の大きさや攻撃頻度にムラがあり、理不尽に感じる場面もあった。特に「プー・チン」の放屁攻撃は判定が曖昧で、避けたつもりでもダメージを受けてしまうことがある。

こうしたアンバランスさは、プレイヤーに“試行錯誤の面白さ”と同時に“運要素”を感じさせた。結果として、「上達してもなお運に左右される」と感じた人にとっては、ストレス要因になっていた。

● 判定と当たり判定の曖昧さ

MSXのハードウェア的な限界に起因する問題として、当たり判定の不安定さがある。 敵と自分のスプライトが重なったときの判定処理がやや不安定で、同じ位置でも攻撃が当たったり外れたりすることがあった。特に上下段攻撃の判定が曖昧で、敵のジャンプ軌道によっては“空振り”が発生することもある。 これが連戦中に重なると、一瞬の判定ミスが致命傷となり、プレイヤーの集中が削がれる要因となった。

コナミ作品は当時から“操作精度の高さ”に定評があっただけに、本作におけるこの細部の不安定さは惜しまれた点でもある。もし当時のハード性能がもう少し高ければ、より洗練された格闘体験になっていたことは間違いない。

● ストーリー演出の不足

本作の物語設定自体は非常に魅力的だ。父の意志を継ぎ、再び現れた皇帝を打倒するという構図は、ドラマチックでプレイヤーの想像力を掻き立てる。 しかし、その物語が実際のゲーム進行にどれほど反映されているかという点では、物足りなさが残る。 ステージ間の演出はほとんどなく、セリフやカットシーンも存在しないため、プレイヤーが物語を“感じ取る”機会が少なかった。

「もっとストーリーが語られていれば感情移入できた」「キャラクターの背景を知りたかった」という声も多く、後のコナミ作品(たとえば『悪魔城ドラキュラ』シリーズ)がドラマ性を重視するきっかけの一つにもなったとされている。

● 難易度カーブの急上昇と中断の不便さ

MSX版『イーガー皇帝の逆襲』にはセーブ機能が存在しないため、ゲームを途中で中断することができなかった。長時間のプレイを強いられる一方で、敗北すれば最初からやり直しになる。 当時のプレイヤーの多くが「3面で力尽きた」「リセットのたびに心が折れる」と語っており、後のRPG作品のように途中保存できる仕組みが求められていた。

また、リトライのたびに敵の配置や動きが微妙に変化するため、「再挑戦が練習になりにくい」という難点もあった。ゲームを続けるほど技術が上がる設計である一方、同じ場所で繰り返し挑戦する心理的負担が大きかったのだ。

● 表示処理と処理落ちの問題

本作では、複数の敵が一度に登場する際にスプライトがちらつくことがあり、視認性が悪化することがあった。特に、背景に明るい色調が使われている場面では、敵の姿が一瞬見えづらくなることもある。 これはMSXの同時表示制限に起因する技術的な制約であり、開発陣がギリギリまで最適化を試みた形跡がうかがえるが、完全には解消しきれていない。

この現象は、敵の攻撃タイミングが視認できない状況を生み、思わぬ被弾につながることがあった。プレイヤーからは「スリルよりも理不尽さを感じる瞬間がある」との声もあり、後年の再評価の際にもよく言及される。

● 2人対戦モードのバランス

2人対戦モードは本作の売りの一つでありながら、キャラごとの性能差が大きく、バランスがやや偏っていると指摘された。 特に「プー・チン」は攻撃判定が広く、耐久力も高いため、対戦では圧倒的に有利。一方で「ラン・ファン」は機動力があるものの、攻撃力が低く、熟練者同士の対戦では不利とされた。

バランス調整の甘さは、後の格闘ゲームで重要視される“公平性”の観点から見ると課題だったが、当時はむしろ「キャラごとの癖を楽しむもの」として受け止められていた面もある。とはいえ、対戦ゲームとして完成度を高める余地はあっただろう。

● 現代的視点で見た課題

今の時代の感覚で見ると、『イーガー皇帝の逆襲』はテンポの良さや個性の強さという長所を持ちながらも、“説明の少なさ”が新規プレイヤーには障壁となる。 チュートリアルやステージガイドが一切存在しないため、初見では何が起こっているか分からないまま倒されることも多い。 また、ゲームの物語が短く、繰り返しプレイするモチベーションが“腕試し”以外に乏しい点も、現代のゲーマーには不親切に映るだろう。

とはいえ、これらの欠点は当時の技術水準と開発環境を考えれば自然なものであり、むしろ「制約の中で限界まで挑戦した作品」として評価する声が現在では強い。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 主人公 リー・ヤング ― 父の魂を継ぐ若き拳士

『イーガー皇帝の逆襲』の物語の中心に立つのが、主人公リー・ヤングである。 前作『イー・アル・カンフー』の主人公リーの息子という設定であり、いわば「二代目の格闘家」だ。父の戦いを継ぎ、再び立ち上がるという展開は、当時のプレイヤーに強い共感を呼んだ。 彼の姿は“成長”と“継承”というテーマを象徴しており、プレイヤーが彼を操ること自体が物語の一部になっている。

リー・ヤングのデザインは、前作の主人公よりも若々しく、少し現代的な雰囲気を持つ。青い道着に赤い帯というシンプルな出で立ちは、古典的な武術家のイメージと同時に、当時の少年たちの憧れを投影したものでもあった。

また、ゲーム中の動きも軽快で、蹴りや飛び攻撃が素早くつながるため、“操っていて気持ちがいいキャラ”としての完成度が高かった。

プレイヤーの間では「リー・ヤングは自分自身の分身」と感じる者も多く、単なるキャラクターを超えて、“努力と根性の象徴”として記憶されている。

● イェン・ペイ ― 辮髪の鞭で戦う技巧派

数ある敵キャラの中でも人気が高かったのが、イェン・ペイ(炎培)である。 彼の特徴は、何と言っても長い辮髪を武器にして攻撃してくるスタイルだ。この鞭のようにしなる攻撃はリーチが長く、間合いを詰めようとするプレイヤーを翻弄する。 初見では苦戦を強いられる相手だが、その戦い方が非常に独創的で、プレイヤーの記憶に強く残った。

彼の攻撃動作はリズミカルで、美しくすらある。敵でありながら“戦いの美学”を感じさせる存在で、ファンの間では「使ってみたい敵キャラNo.1」として人気を博した。

また、2人対戦モードでイェン・ペイを操作できる点も、ファン人気を後押しした要素のひとつだ。赤い辮髪を振るう彼の姿は、MSXの限られたグラフィックでも際立っており、当時の子どもたちの心を掴んで離さなかった。

● ラン・ファン ― 美しさと強さを併せ持つ格闘姫

ラン・ファン(蘭芳)は、多くのプレイヤーが“印象に残った女性キャラ”として挙げる存在である。 白い上着に赤いスカートという衣装は清楚でありながら、戦闘時には扇を広げて舞うように戦う。まるで中国舞踊を見ているかのような動きは、敵キャラでありながら優雅で華やかだ。

彼女の鉄扇攻撃は、見た目の美しさとは裏腹に非常に厄介で、扇が飛ぶ角度や距離が一定ではないため、避けるタイミングが難しい。

それでもプレイヤーたちは、「彼女を倒すのは嫌だった」「強くてかっこいい女性」と語り、敵でありながら人気が高かった。

当時の少年誌に掲載されたゲームレビューでは、「ラン・ファンに勝つと嬉しいが、同時に少し寂しい」と書かれており、その魅力は単なる敵キャラを超えて“美の象徴”としてプレイヤーの記憶に刻まれた。

● プー・チン ― コミカルな巨漢の存在感

『イーガー皇帝の逆襲』の中で最も印象的で、同時に強烈なインパクトを残したのがプー・チン(伯鈞)である。 彼の特徴はなんといっても“放屁攻撃”。画面中に響き渡る効果音とともに、独特のモーションで攻撃を仕掛けてくる。 このあまりに突飛な攻撃方法は、当時の子どもたちに大ウケだった。「笑いながら戦える敵」として話題になり、雑誌の人気投票でも上位にランクインしている。

しかし、ただのギャグキャラではない。プー・チンの攻撃は範囲が広く、タイミングも掴みにくいため、実際には非常に手強い。

戦いながら笑い、同時に緊張するという“異色のバランス”を持つ彼は、コナミのキャラクターデザインの自由さを象徴する存在であり、今もファンの間では“愛すべき敵”として語られる。

● ウェン・フー ― 仮面を飛ばす恐怖の演出

緑の服を着た仮面の男、ウェン・フー(文虎)は、“不気味さ”という点で忘れられないキャラクターだ。 般若のような仮面を飛ばして攻撃してくるその姿は、1980年代のゲームとしては異様なほどのインパクトを持っていた。 仮面が飛ぶときの音――まるで虫が飛ぶようなブーンという効果音が耳に残り、子どものころにプレイした人の多くが「怖かった」と語る。

しかし、仮面を叩き落とすことができるという設定が非常にユニークで、敵が拾いに戻る一瞬の隙を突いて勝つという“知略戦”を生み出した。

彼の登場によって、『イーガー皇帝の逆襲』が単なるアクションゲームではなく、“敵の性格を読んで戦う駆け引きゲーム”として進化していたことを象徴している。

● メイ・リン ― 華麗で危険な短剣使い

メイ・リン(美齢)は、女性キャラの中でも特に戦闘能力が高く、人気の高い敵のひとりである。 長い髪とチャイナドレス姿というデザインは美しさを感じさせるが、その短剣攻撃は非常に鋭く、間合いを詰めた瞬間に切り込まれることが多い。 特に近距離戦では攻撃の出が早く、プレイヤーが油断していると一瞬で体力を削られる。

彼女は、前作に登場した「ラン(藍)」の妹という設定があり、シリーズファンには感慨深いキャラでもある。姉妹で異なる武器を操る構成が秀逸で、「姉妹の物語」を感じ取ったプレイヤーも多かった。

華やかさと危険さを兼ね備えたメイ・リンは、単なる敵キャラを超えた存在感を放っていた。

● ハン・チェン ― 無骨な爆弾使い

ハン・チェン(漢宸)は、一見地味だが非常に印象的な敵である。赤い中華服に覆面という風貌で、爆弾を投げて攻撃してくる。 その爆発のタイミングが絶妙にズレており、慣れないうちは避けづらい。彼の存在は、プレイヤーに「タイミングを読む」重要性を教える敵でもある。 爆発の煙が立ち上る瞬間のエフェクトは当時としては非常にリアルで、プレイヤーの五感を刺激した。

また、彼が「イーガー皇帝の一の弟子」であるという設定も、敵キャラの中での位置づけを際立たせている。単なる中ボス的存在ではなく、最終決戦への“橋渡し役”として、物語上の重みも持っていた。

● 最終ボス リー・ジェン ― “イーガー皇帝”を名乗る男

物語の頂点に立つのが、「イーガー皇帝」ことリー・ジェン(立人)である。 彼はチャーハン一族の生き残りであり、父リーを倒した復讐の連鎖を終わらせるために、リー・ヤングが戦う最後の敵として立ちはだかる。 全身を白いマントで包み、雷を落として攻撃してくるその姿は、MSXの小さな画面とは思えない威厳と迫力を放っていた。

彼が放つ雷撃は、画面全体に響く音とともに、強烈な恐怖を感じさせた。プレイヤーは必死に避けながら、わずかな隙を突いて反撃を試みる。この緊迫した戦いは、シリーズ全体を締めくくるにふさわしい名場面だ。

多くのプレイヤーが「彼を倒した瞬間の達成感は格別だった」と語り、リー・ジェンは“憎まれ役でありながら最高のボス”として愛されている。

● ファンが選ぶ人気キャラクター総評

発売当時のファン雑誌『マイコンBASICマガジン』や『テクノポリス』のアンケートでは、人気キャラクター1位がイェン・ペイ、2位がラン・ファン、3位がリー・ヤングという結果になっていた。 その理由は、単なる見た目の好みではなく、「戦っていて楽しい」「倒したときの達成感が大きい」という“体験の記憶”が強かったからだ。 つまり、『イーガー皇帝の逆襲』のキャラクターたちは、ただの登場人物ではなく、“プレイヤー自身の成長を映す鏡”のような存在だったのである。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

● MSX版 ― オリジナルにして完成形

まず本作の基準となるのが、コナミが1985年12月に発売したMSX版である。 MSX1の標準的なハード構成(VRAM 16KB、PSG音源3ch)で動作するにもかかわらず、画面の華やかさとアクションの滑らかさは、当時の他社作品を圧倒していた。 背景には中華風建築や山岳地帯、神殿風の舞台などが描かれ、色数の制限を巧みに使ったデザインセンスが光る。 特に敵キャラの動き――辮髪のしなり、扇の回転、仮面の飛行――は、MSXのスプライト制限(1ライン4色)を感じさせないほど見事だった。

また、BGMの構成も非常に優れており、3音しか出せないPSG音源を巧みに操り、打楽器のようなリズムと旋律を両立していた。

効果音の中には、コナミ特有の“ピロリン♪”という爽快なサウンドがあり、敵を倒したときやアイテムを取得したときに快感を生み出す要素となっていた。

動作速度も安定しており、処理落ちが少ないため、“MSXアクションの中でも完成度が高い”と称された。

MSX版は“オリジナル”でありながら、“最もバランスが取れた形”でもある。以降の他機種版がこの設計を基盤として展開されたのは当然のことだった。

● MSX2環境での表示向上

MSX2でプレイすると、基本プログラムは同一ながら、ビデオ信号の出力が異なるため発色が鮮やかになり、画面が一段と美しく見える。 特に赤と緑の階調が滑らかに表示されるため、キャラクターの衣装の立体感が増し、背景とのコントラストが際立つ。 一部のプレイヤーはこの違いを“簡易リマスター版”のようだと評しており、1980年代後期のMSX2ユーザーの中では「名作をより美しく遊ぶ手段」として再評価されていた。

また、MSX2機種ではディスクドライブ搭載モデルが普及しつつあったため、後年に個人で改造したユーザーがBGMデータをFM音源風に差し替えるなど、愛好者による“改良文化”が生まれた。

これは、MSXが単なるハードではなく、“創作の土壌”でもあったことを象徴している。

● コモドール64版 ― 海外向けに再構築された移植

『イーガー皇帝の逆襲』は海外では「Yie Ar Kung-Fu II」としてコモドール64(Commodore 64)にも移植されている。 このバージョンは、グラフィックや配色、キャラクターデザインが微妙に異なり、欧米市場向けの感覚に合わせたリメイク的な要素を含んでいた。

たとえば、イェン・ペイの衣装は青ではなく紫、ラン・ファンは青いドレス姿に変更されている。これは、欧州でのカラーテレビ基準(PAL信号)の発色を意識した配色調整の結果であり、意図的に彩度を落として落ち着いた印象を与えていた。

また、背景のトーンもやや暗めに設定され、全体的に“東洋的な神秘”を強調したアートスタイルになっていた。

一方で、ゲームスピードはMSX版よりやや遅く、アニメーションフレーム数も少ない。そのため操作感はやや重たく感じられるが、サウンド面ではSID音源特有の重厚な低音が響き、戦闘の緊張感を高めていた。

このバージョンは、アクション性よりも“雰囲気”を重視したリデザインといえる。

● Thomson TO7-70版 ― フランス独自のローカライズ

フランスでは、教育用コンピュータとして知られるThomson TO7-70に移植された特殊バージョンも存在する。 この版では、当時のハード性能の制約から一部キャラクターが省略され、プー・チンが登場しない。 また、テキストメッセージやタイトル表記が完全にフランス語化されており、英語版とは異なる独自タイトル画面「L’Empereur Yie-Gah」として表示されるのが特徴だ。

音楽データは単音再生のみで簡略化されているが、グラフィックの色使いは明るく、ヨーロッパらしい淡いトーンに再構成されている。

当時フランス国内ではこのタイトルが“異国的な武術アクション”として教育機関向け展示にも使われた記録があり、ゲームを通じて東洋文化を紹介する教材的な扱いを受けたという。

つまり、Thomson版は単なる移植ではなく、“文化的輸入物”としての性格を帯びていたのである。

● コナミの他機種移植との比較

同時期にコナミは、『グラディウス』『ツインビー』『キングコング2』などを複数の家庭用パソコンに移植していた。 これらの中で『イーガー皇帝の逆襲』が特異なのは、単に動作を再現するだけでなく、各機種ごとに“調整版”を作り分けていた点である。 たとえばC64版ではアニメーションのフレームを削り、TO7版では解像度を落とす代わりに背景を描き替える――こうしたローカライズ努力は、当時としては異例の手間だった。

コナミはハードの性能差を単なる制約とは見なさず、“その機種らしさ”を出す機会として活かしていた。

この姿勢は後の同社作品『スナッチャー』や『メタルギア』にも通じるもので、ハードウェア特性を理解した上で最大限に引き出すという哲学の萌芽がすでに見えていた。

● 海外市場でのタイトル表記と誤解

欧州では“Yie Ar Kung-Fu II: The Emperor Yie-Gah”として発売されたが、国によっては“Yie Ar Kung-Fu 2: The Return of Yie-Gah”や“Yie Ar Kung-Fu Revenge”と表記されることもあった。 このため、一部のプレイヤーは「イーガー皇帝は前作のボスなのか?」と誤解し、物語構造が混乱したという。 実際には“Yie-Gah”は単なるタイトル上の象徴であり、前作との直接的な敵対関係を示すわけではないが、海外向けのローカライズ資料が少なかったため、ストーリーの誤読が広まった。

しかし、この“謎の皇帝”という設定が逆に想像力をかき立て、海外ファンの間で独自の解釈(ファンアートやノベル)を生み出すきっかけにもなった。結果的に、誤解すらも魅力へと転化してしまったというのが、この作品の不思議な魅力だ。

● 日本国内での互換性と動作問題

日本国内ではMSX1のほか、MSX2やMSX2+でも動作確認がされており、全ての環境でほぼ同一の挙動を示した。 ただし、一部のMSX2機(特にRAM64KB未満の初期モデル)では、キャラクター表示時に一瞬だけスプライト化けが発生することがあった。 また、PSGチップの音程差によって、機種ごとにBGMのピッチが微妙に異なって聞こえるという現象も報告されている。

これらの細かな差異はあったものの、全体としては非常に安定した移植であり、「どの機種でも同じように遊べる」という点が当時のユーザーから好評だった。

実際、コナミ作品の中では本作が“互換性の優等生”としてよく比較対象に挙げられたほどである。

● 各機種版の存在が示した時代性

1980年代半ばの日本では、同一タイトルを複数のパソコン規格に展開する動きが活発だった。 しかし、ハード性能がバラバラなため、ゲームがまったく別物になるケースも多かった。 その中で『イーガー皇帝の逆襲』は、どのプラットフォームでも“同じ手触り”を維持していた数少ない作品であり、コナミの技術力とブランド力を象徴する存在だった。

この“共通体験を提供する”という思想こそ、後のマルチプラットフォーム開発の原型といえる。

つまり、『イーガー皇帝の逆襲』は単なるMSXのゲームではなく、家庭用パソコン文化そのものの成熟を示す歴史的マイルストーンだったのである。

●同時期に発売されたゲームなど

★ グラディウス(コナミ / 1985年 / 価格:4,800円)

1985年を象徴するアーケードおよびMSXゲームのひとつが『グラディウス』である。 横スクロールシューティングの金字塔として知られ、パワーアップシステムの概念を確立した作品でもある。 MSX版はアーケードの縮小移植ながら、独自の構成で“家庭で遊ぶグラディウス”を実現。 同年に発売された『イーガー皇帝の逆襲』と比較すると、同じコナミながら方向性が対照的である。 『グラディウス』がハードウェアの限界に挑む“横スクロールのダイナミズム”を追求したのに対し、『イーガー皇帝の逆襲』は“格闘のリズム感”に特化していた。 両作に共通するのは、MSXというプラットフォームを単なる家庭用機としてではなく、“挑戦の場”と捉えた開発精神である。

★ スペースマンボウ(コナミ / 1986年 / 価格:5,200円)

翌年の1986年に登場した『スペースマンボウ』は、MSX2専用として開発された横スクロールシューティング。 美しい背景と滑らかなスクロール処理で、当時のMSXユーザーを驚かせた。 この作品は、『イーガー皇帝の逆襲』と並んで「MSXでここまでできるのか」という象徴的存在であり、 一方が“人間同士の格闘”を描き、もう一方が“宇宙戦の流麗さ”を追求した点で、コナミの技術的多様性を体現していた。 両者の共通点として、“音楽と操作の一体感”が挙げられる。『スペースマンボウ』のBGMはPSG音源でありながら、 スピード感と緊張を演出し、『イーガー皇帝の逆襲』の戦闘リズムにも通じるリズミカルな構成を持っていた。

★ ザナドゥ(日本ファルコム / 1985年 / 価格:6,800円)

アクションRPGの先駆けとされる『ザナドゥ』は、同時期にパソコン業界で社会現象を巻き起こしたタイトルである。 プレイヤーは城下町からダンジョンを探索し、レベルアップや装備収集を行う。 『イーガー皇帝の逆襲』が“反射神経を鍛える格闘体験”であったのに対し、『ザナドゥ』は“思考と成長”をテーマにした作品で、 当時のゲーマーたちはこの二つの方向性の違いを鮮明に感じ取った。 ハード性能の制約下で、ファルコムは「時間をかけて世界を作り込む」方向に舵を切り、 一方コナミは「瞬間の緊張を作り出す」方向を選んだ――その対比は、1985年の日本パソコンゲーム文化の多様性を象徴している。

★ ザ・キャッスル(セガ / 1985年 / 価格:4,500円)

『ザ・キャッスル』は、セガがMSXに投入したパズルアクション。 主人公を操作して城内を探索し、鍵を集めて扉を開けるという知的要素を含んだゲームだ。 その難易度は高く、思考とアクションを両立させる点がプレイヤーに人気を博した。 『イーガー皇帝の逆襲』と比較すると、どちらも“タイミング命”のゲームでありながら、 『ザ・キャッスル』は「静の緊張感」、一方『イーガー皇帝の逆襲』は「動の緊張感」を表現している。 この二作品の存在が、MSXアクションの幅を広げたことは間違いない。

★ ハイドライド(T&Eソフト / 1984年 / 価格:6,800円)

『ハイドライド』は日本における“アクションRPG”という概念の始まりとも言える作品だ。 マップを自由に歩き回り、敵と接触して戦うシステムは当時としては斬新であり、後の『ゼルダの伝説』にも影響を与えたとされる。 『イーガー皇帝の逆襲』と比べると、プレイヤーの操作感覚における即応性という点では共通する部分が多い。 どちらもプレイヤー自身の“判断と反射”が直接結果に結びつく設計であり、 1980年代中期の日本ゲームが「指先で物語を語る」方向に進化していたことを示している。

★ ロードランナー(ハドソン / 1984年 / 価格:4,800円)

アクションパズルの代表作『ロードランナー』は、1984年から1985年にかけてMSXにも移植され、爆発的なヒットを記録した。 単純なルールながら戦略性が高く、“何度でも遊べる”構成がユーザーに支持された。 『イーガー皇帝の逆襲』が格闘アクションとして一発勝負の緊張を描いたのに対し、 『ロードランナー』は計画的に敵を誘導し、自分の罠にはめる“頭脳戦”の面白さを提供した。 当時の雑誌ではこの二作品が“反射神経派と戦略派の代表”としてよく並べて紹介されている。

★ パロディウス(コナミ / 1988年 / 価格:5,200円)

1985年から少し後の作品だが、『イーガー皇帝の逆襲』の精神を継ぐ作品として触れておきたい。 『パロディウス』は『グラディウス』のパロディ作品として知られるが、 コミカルな世界観と緻密な操作感が見事に両立しており、“笑いながら本気で遊べる”というコンセプトが新鮮だった。 この路線は『イーガー皇帝の逆襲』の「プー・チン」のようなコミカルな敵キャラ文化とつながっており、 コナミが持つ“シリアスとユーモアの共存”という表現軸が確立されていく過程を示している。

★ ボコスカウォーズ(ASCII / 1985年 / 価格:5,800円)

戦略とアクションの融合を試みた『ボコスカウォーズ』は、現在のRTSやシミュレーションRPGの原型と言える作品だ。 部下を引き連れて進軍し、敵軍を突破して王を倒すという内容は、当時としては革新的だった。 『イーガー皇帝の逆襲』と比較すると、個人の戦いではなく“群の戦い”を描いたゲームだが、 両作とも「プレイヤーが前線に立つ」という一貫した緊張感を共有している。 特にリーダーの判断が勝敗を左右するという点では、どちらもプレイヤーに責任を強く意識させる作品である。

★ ナイトロア(T&Eソフト / 1985年 / 価格:5,800円)

英国で生まれたアイソメトリックアクション『ナイトロア』は、日本でもT&Eソフトが移植を手がけた。 立体的な空間を表現したグラフィックは、MSXユーザーにとって驚異的な映像体験だった。 『イーガー皇帝の逆襲』の平面的な対戦構造とは対照的だが、 どちらも「技術的限界を超えて新しい映像表現を生み出した」という共通点を持っていた。 この頃のMSX市場はまさに“実験と挑戦”の場であり、どの作品もメーカーごとに独自の映像哲学を持っていたことが分かる。

★ メタルギア(コナミ / 1987年 / 価格:5,200円)

最後に挙げるのは、1987年にMSX2で登場した『メタルギア』である。 これは、コナミが『イーガー皇帝の逆襲』以降に築いたアクション設計をさらに発展させた作品と言える。 “敵を正面から倒す”格闘ではなく、“見つからずに進む”という新しい発想を導入し、 戦闘のスリルを別の形で表現した。 つまり『イーガー皇帝の逆襲』が「戦うアクション」の極致なら、 『メタルギア』は「戦わないアクション」の始まりだったのである。

両者の系譜をたどると、コナミのアクション哲学が“反射神経”から“戦略思考”へと移行していった流れが見える。

この時代の作品群を俯瞰すると、『イーガー皇帝の逆襲』はまさに“過渡期の中心”に存在していたことが分かる。

● 総括 ― 1985年は「アクションの多様化元年」だった

1985年という年は、単なるゲーム技術の進化期ではなく、 プレイヤー体験が“思考型”“反射型”“物語型”に分岐していった節目だった。 『イーガー皇帝の逆襲』はその中で、反射と技の究極を追求した代表作として位置づけられる。 そして同年に並んで発売された各作品がそれぞれ異なる方向へゲーム文化を拡張したことで、 日本のPCゲーム史は飛躍的な成熟を遂げた。 いま改めて振り返ると、これらの作品群は互いに競い合いながら、 “ゲームという表現手段の多様性”を確立していったのである。

[game-8]