7/2発売 ゲーミングノートパソコン GeForce RTX 5060 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 1TB 14型 165Hz Webカメラ 顔認証 Wi-Fi 6E Blu..

【発売】:スクウェア

【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、X1、FM-7

【発売日】:1985年

【ジャンル】:アドベンチャーゲーム

■ 概要

● スクウェアが放った意欲作 ― 新しい時代の幕開け

1985年、スクウェア(現・スクウェア・エニックス)は、パソコン用アドベンチャーゲームとして『ウィル デス・トラップII(WILL: The Death Trap II)』を世に送り出した。対応機種はPC-8801、PC-9801、シャープX1、富士通FM-7と、当時の主要パソコンをほぼ網羅しており、いずれのバージョンも当時としては非常に高い完成度を誇っていた。開発を指揮したのは、後に『ファイナルファンタジー』シリーズを生み出すことになる坂口博信である。この時点で彼はまだ20代半ば、若きクリエイターとしての情熱と実験精神が、作品全体に脈打っている。

本作は1984年に登場した『デス・トラップ』の続編に位置付けられるが、前作のハードボイルドなスパイサスペンス調から大きく舵を切り、SFと美少女キャラクターを融合させたアニメ風アドベンチャーへと変貌を遂げている。主人公のリチャード・ベンソンという名は前作から引き継がれているものの、物語のトーン、演出、ビジュアルスタイルのすべてが刷新されており、シリーズ作品というよりも“同名キャラクターを主人公にした新作”という印象を与える。

● ストーリー ― 孤島に眠る狂気の科学者

物語は、諜報員リチャード・ベンソンが休暇中のマイアミにいるところから始まる。穏やかな日常を破るように届いたのは、緊急指令だった。南太平洋に浮かぶ孤島「トリニア島」から、ハワード博士と名乗る人物が大統領専用回線に直接接続し、人類抹殺を宣言したのだ。NASAの調査により、その島の地下には膨大な核弾頭が眠っていることが判明する。世界の危機を前に、ベンソンは再び戦場へと身を投じる。

彼の任務は単純にして過酷——狂気の科学者を止め、世界を救うこと。だが、島に降り立った彼を待ち受けていたのは、荒廃した研究施設と、そして一人の少女だった。彼女の名は「アイシャ」。美しくも儚げなアンドロイドのような存在であり、彼女との出会いがやがて全人類の運命を左右することになる。

本作の物語は、当時のアドベンチャーゲームとしては異例のドラマ性を持っていた。単なるテキストの選択ではなく、プレイヤーの入力によってキャラクターとの関係性や行動結果が変化する仕組みを持ち、登場人物の感情や倫理観を描こうとする試みは、後のスクウェア作品の方向性を示す萌芽でもあった。

● 進化した表現 ― “瞬きするヒロイン”が生んだ衝撃

『ウィル デス・トラップII』が特筆される理由のひとつに、当時の技術水準を超えたアニメーション表現がある。ゲームを起動すると、画面いっぱいに横たわる少女アイシャが静かに目を開け、瞬きをする——それだけの動作でプレイヤーの心をつかんだ。1980年代半ばのPCアドベンチャーにおいて、キャラクターが動くこと自体が珍しく、しかも“表情が変化する”という描写は画期的だった。後年、この「目パチ」「口パク」演出は日本のビジュアルノベル文化の先駆けとして語られることになる。

この演出が評価された背景には、スクウェア独自の技術的工夫がある。テキスト描画とドットアニメーションを並行処理する独自エンジンを開発し、限られたメモリ内で自然なアニメを実現した。容量はわずか320キロバイトの2Dフロッピー1枚分。それでも彼らは、視覚的インパクトと没入感を両立させたのである。

● ゲームシステム ― 日本語入力による直感的な操作

本作は前作と同様、「動詞+名詞」形式のコマンド入力方式を採用している。だが特筆すべきは、それが日本語(カタカナ)入力であった点だ。当時の多くのアドベンチャーが英語入力を前提としていたなかで、母国語による操作はプレイヤーにとって格段に親しみやすく、理解もしやすかった。

たとえば、「ミル(見る)」「トル(取る)」「ハナス(話す)」といった直感的な動詞を入力すればよく、さらに移動も「キタ」「ミナミ」などを入力する代わりに矢印キーで簡易的に行えるよう設計されている。この“操作の簡略化”は、アドベンチャーゲームの敷居を一気に下げ、多くのプレイヤーを惹きつけた。

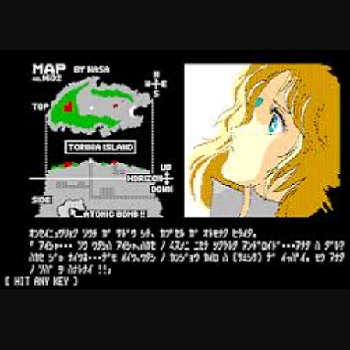

また、画面レイアウトも洗練されている。上部の左側にマップ、右側にビジュアル、下部にテキストウィンドウを配置することで、情報の整理がしやすく、プレイヤーはストーリーと空間を同時に把握できた。この構成は後の国産アドベンチャーの標準形となり、ビジュアルとテキストの融合を示す先駆け的作品として語り継がれている。

● 緊張感あふれる展開と“ハマり”の罠

一方で、本作の難易度は決して低くはなかった。プレイヤーの選択ひとつでストーリーが進行不能になる、いわゆる「ハマり」が多数存在する。アイテムの使い方や入力コマンドを誤ると、先に進めなくなるにもかかわらず、ゲームはそのまま続行してしまうのだ。これは当時のアドベンチャーでは一般的な仕様だったが、『ウィル デス・トラップII』の場合、その巧妙さが際立っていた。

一見すると意味のありそうなアイテムが実は罠であったり、ヒントのように見える言葉が逆にプレイヤーを誤解させたりする。緊張感と不安が常に交錯する設計であり、それがスパイアクション的なサスペンス性を一層際立たせていた。

もっとも、一度正しい手順を把握すれば、熟練者なら10分以内にクリアできるというテンポの良さも兼ね備えている。メディア容量の制約を逆手に取り、密度の高い謎解きとリプレイ性を両立した設計は、当時のスクウェアの設計哲学を象徴している。

● 登場人物 ― 科学と感情が交差する三人のドラマ

主人公リチャード・ベンソンは、A国のエリート諜報員として再登場する。彼は冷静沈着なプロフェッショナルだが、アイシャと出会うことで次第に人間味を取り戻していく。アイシャは、純粋無垢でありながらも人工生命体としての悲哀を背負う存在で、プレイヤーに深い感情移入を誘う。彼女の仕草や表情の微妙な変化は、単なる技術デモを超えた叙情性を持っていた。

対するハワード博士は、人類への復讐に燃える狂気の科学者。彼の行動原理の根底には、娘の死という悲劇がある。彼は「人類全体に罪を償わせる」という極端な思想に取り憑かれており、その姿は単なる悪役ではなく、悲劇の象徴として描かれる。この三者の関係が本作の物語を支え、人間ドラマとしての奥行きを与えている。

● 当時の評価と後世への影響

『ウィル デス・トラップII』は発売当時、PC雑誌やユーザーの間で大きな話題を呼んだ。「動くヒロイン」「日本語入力」「緊迫したシナリオ」など、そのすべてが当時の常識を覆すものだった。結果的に、スクウェアはこの成功を契機に「演出と物語性を重視する会社」としての方向性を固めていく。後の『ファイナルファンタジー』シリーズや『半熟英雄』などに見られる“キャラクターを魅せる演出”の原型は、この作品にすでに芽吹いていたと言えるだろう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● SFとヒューマンドラマを融合した独自の世界観

『ウィル デス・トラップII』の最大の魅力は、単なるサスペンスアドベンチャーに留まらず、SF的設定と人間ドラマを融合させた深いストーリーテリングにある。物語の表層では核兵器をめぐる危機や、狂気の科学者との対決といった緊迫した展開が描かれるが、その根底にあるのは「生命とは何か」「人類の罪とは何か」という哲学的なテーマだ。

美少女アンドロイド・アイシャは単なるヒロインではなく、人間が作り出した“もう一つの知性”として存在し、プレイヤーの行動や発言に微妙な反応を示す。その反応のひとつひとつが、無機質なデジタルの世界に温度を与えている。

このような“キャラクターに感情を感じさせる演出”は、1980年代中期の日本パソコンゲームでは極めて珍しい試みだった。当時のアドベンチャーゲームが「事件の解決」や「脱出の達成」といった機械的な目的に終始していたのに対し、本作はプレイヤーの心情を揺さぶるエモーショナルな体験を提供した点で革新的だったのである。

● 技術の限界に挑戦した“アニメするゲーム”

もうひとつの大きな魅力は、当時のハードウェア性能の限界を超えたビジュアル表現だ。タイトル画面でアイシャがゆっくりと目を開ける瞬間、その数フレームのアニメーションに詰め込まれた情報量と表現力は、ユーザーに強烈な印象を残した。これまで静止画しか表示されなかったゲーム画面が、まるで生命を得たかのように動き出す。この演出は単なる技術的デモンストレーションではなく、物語の導入として完璧に機能していた。

スクウェア開発チームは、わずか数キロバイト単位のメモリ空間をやり繰りしながら、キャラクターの“まばたき”や“表情変化”を自然に見せる方法を模索した。その結果、従来のアドベンチャーゲームにありがちな“無表情な登場人物”という常識を打ち破り、プレイヤーが感情移入できるキャラクター描写を実現した。

これが後に“ビジュアルノベル”と呼ばれるジャンルの源流の一つになったとも言われている。

● プレイヤーとの“対話”を重視したデザイン

『ウィル デス・トラップII』は、単にテキストを読むだけのゲームではなく、プレイヤーとゲーム世界の“対話”を重視して設計されている。

アイシャとの会話では、プレイヤーの入力したキーワードに応じて、彼女が表情を変えながら応答する。笑みを浮かべたり、困惑したり、時には沈黙したりと、プレイヤーの一言一言が彼女の反応を変えていく。そのわずかな変化が、機械的なゲーム体験に人間味を与えていた。

こうした「キャラクターが生きているように感じられる」体験は、当時のユーザーにとって新鮮であり、口コミで広がるほどの魅力を持っていた。プレイヤーはただ任務を遂行するのではなく、アイシャという存在を理解し、共に運命を歩む感覚を味わうことができたのである。

● シナリオ構成の巧妙さと緊張感の演出

物語は一見直線的に進むように見えるが、実際には細かい選択肢の積み重ねがエンディングを左右する。特に中盤、アイシャの正体やハワード博士の真意に迫る場面では、プレイヤーの入力一つで展開が劇的に変わる。

緊張感を途切れさせないよう、スクウェアはテキストのテンポにも細心の注意を払った。余計な情報を削ぎ落とし、短く鋭い文体でサスペンスを演出する。結果として、プレイヤーはまるで映画を観ているような感覚でストーリーに没入できた。

さらに、画面効果や効果音も物語の一部として機能している。警報音が鳴り響く研究施設、暗闇に浮かぶ赤いモニターの点滅——それらはテキストと同等の情報を持ち、“読む”と“見る”が融合した表現体験を実現していた。

● 美少女アンドロイド・アイシャの存在感

アイシャは、ただのヒロインではない。プレイヤーが操作するリチャードの心を映す“鏡”として存在している。彼女は命令に忠実に従う機械でありながら、時折人間的な感情を見せる。その曖昧さがプレイヤーの想像を刺激する。

たとえば、プレイヤーの選択によって彼女のセリフや態度が変化し、冷たい視線を向けることもあれば、微笑を返すこともある。限られたテキスト量でありながら、そこに“心の機微”を感じ取らせる演出力は圧巻であり、当時のアドベンチャーゲームの常識を覆した。

また、彼女のビジュアルデザインにも時代を先取りした要素がある。80年代特有のアニメ調美少女スタイルをベースにしつつ、どこかSF的な無機質さを漂わせる。その“人間と機械の境界”を意識させる造形が、物語のテーマと美しく呼応しているのだ。

● 限られた容量が生んだ密度の高いゲーム性

本作が収録されたメディアは、2Dフロッピーディスク(320KB)という限られた容量であった。その中でこれだけの演出・シナリオ・インタラクションを詰め込んでいること自体が驚異的だ。

余白のない設計ゆえ、無駄な要素は一切なく、どの場面も意味を持って配置されている。プレイヤーが得たアイテムの使い道、入力する単語、移動ルート——それらすべてが密接に関連しており、「一歩一歩が意味を持つアドベンチャー」として完成されている。

この“凝縮感”こそが、プレイヤーに長く記憶される理由のひとつだ。ボリュームが少ない代わりに、短時間でも強烈な体験を残す設計になっている。これは現代のインディーゲームに通じる哲学でもあり、少ないリソースで最大の感情を引き出す設計思想の原点といえる。

● スクウェアというブランドを決定づけた一作

『ウィル デス・トラップII』の成功は、スクウェアという会社の方向性を決定づけたといっても過言ではない。前作『デス・トラップ』がシリアスなスパイアクションであったのに対し、本作は“物語性と演出の両立”を明確に打ち出した。

この方向転換が功を奏し、ユーザーからの評価は高まり、続く数年のスクウェア作品に「ビジュアル重視」「演出重視」というDNAが受け継がれていく。後に坂口博信が手掛ける『ファイナルファンタジー』においても、キャラクターを中心に据えた物語性や映像演出の重要性が明確に反映されている。

この作品が残した影響は、単なるアドベンチャーゲームの枠を超え、日本製ゲームの表現力を一段押し上げた礎となったのである。

■■■■ ゲームの攻略など

● はじめに ― 緊張感に満ちた孤島でのサバイバル

『ウィル デス・トラップII』の攻略は、単なる謎解きやアイテム収集に留まらず、状況判断と観察力が試される知的サバイバルである。南太平洋の孤島「トリニア島」に潜入した瞬間から、プレイヤーは一切の余裕を許されない。

画面上の小さな変化やメッセージの違和感が、生死を分ける分岐点となる。本作は“選択を誤ると終わり”という緊張感を軸に設計されており、行動のひとつひとつに意味がある。現代のオートセーブ機能など存在しない時代、プレイヤーは紙にメモを取りながら慎重に進む必要があるのだ。

まず最初の目標は、島の地形を把握し、施設内部の構造を理解すること。マップを頭の中で描きながら移動を繰り返し、行き止まりや危険地帯をチェックしておくと後が楽になる。敵が出てこないタイプのアドベンチャーではあるが、誤った入力や行動が“即死トラップ”となるため、常に注意を怠らないことが重要である。

● 基本操作と日本語入力のコツ

本作では「動詞+名詞」の日本語入力が基本操作となる。「トル(取る)」「ミル(見る)」「ハナス(話す)」などを組み合わせるのだが、重要なのは正しい単語を発想する柔軟性である。

たとえば、「アイテムを取る」だけでなく「サガス(探す)」「ケンサク(検索)」のような動詞も有効な場合がある。シナリオ進行の鍵は、ゲーム側が想定している表現を見抜くことにあり、そこに当時のアドベンチャーらしい“言葉遊び”の面白さがある。

また、方向移動は矢印キーで行えるが、入力コマンドと移動を組み合わせると新しい発見が生まれることもある。たとえば、特定の方向に進む前に「ミル」を入力することで、ただの背景に見えた部分が新たな調査対象に変わるなど、入力の順序が結果を左右する場面も存在する。

初心者は“単語を入力すること”に集中しがちだが、実際の攻略では「どのタイミングで入力するか」が重要となる。これは、脚本的なトリガー設計が巧みに組み込まれているためであり、シナリオの緊張感を高める構造にもなっている。

● アイシャとの会話システムを攻略の鍵に

本作最大の特徴であるアイシャとの会話システムは、単なる演出ではなく、攻略にも直結する要素だ。

プレイヤーが入力した単語に対し、アイシャが感情を伴った反応を返すことがある。笑顔、戸惑い、沈黙——そのどれもが重要なヒントを内包している。中には、彼女の表情変化を細かく観察しなければ進行しないイベントも存在する。

たとえば、ある場面で彼女に「ナゼ(なぜ)」と問いかけると、通常とは違う会話パターンが発生し、次の目的地が明示される。このように、単語のニュアンスを変えるだけで展開が変わるのが本作の奥深さだ。

さらに、アイシャとの信頼関係が深まることで、一部の“致命的な選択肢”を回避できる場合もある。つまり、攻略において彼女を単なる案内役として扱うのではなく、パートナーとして理解し、対話を重ねることが成功への近道なのである。

● 行動の順序とアイテムの使い方

『ウィル デス・トラップII』では、入手したアイテムの使い道が非常にシビアに設定されている。あるアイテムを早い段階で使用してしまうと、その後のイベントが成立しなくなるケースがあるため、入手したアイテムは即使用せず、まず観察(ミル)コマンドで詳細を確認するのが鉄則だ。

また、特定のアイテムを“誰に対して使うか”も重要なポイント。アイシャや施設内の装置に対して使うことで反応が変化し、ストーリー分岐が生まれる。中には、明らかに無意味に思える組み合わせが意外な結果を導く場合もあるため、「無駄そうでも試す」姿勢が攻略に不可欠だ。

一例として、序盤で手に入る“カードキー”は複数の用途を持つ。単にドアを開けるだけでなく、機械端末へのアクセス、緊急電源の再起動などに使える。これを一度使ったままにしておくと取り返しがつかなくなるので、行動を決める前に必ずセーブしておくことを推奨する。

● ルート分岐とエンディングの条件

本作には複数のエンディングが存在し、プレイヤーの行動や入力によって展開が微妙に変化するマルチエンディング形式となっている。

アイシャを救うルート、彼女を犠牲にして人類を守るルート、そして誰も救えないバッドエンド。エンディング条件は明確に提示されないが、いくつかの重要な分岐要素がある。

アイシャに対してどんな言葉を選ぶか

ハワード博士との対峙での選択肢

特定のアイテムを使う/使わないの判断

一度でも特定エリアを素通りしてしまうかどうか

これらがすべて結果に影響を与える。特に、博士との会話シーンでは“戦う”か“話す”かで展開が一変する。戦闘を選べば短い終幕、対話を選べば人間の業に迫る長いエピローグが見られる。この倫理的な選択の重さこそが、本作のシナリオデザインの肝である。

● ハマりポイントと回避法

当時のプレイヤーを悩ませた“ハマり”も、冷静に対処すれば回避可能だ。

たとえば、ある研究室で入手できる“サンプル瓶”を不用意に使用すると、その後必要になるイベントフラグが消滅してしまう。これを防ぐには、入手後すぐに使用せず、一度別エリアへ移動してから再訪することで正常なルートに戻せる。

また、地下通路の探索中に特定方向へ進みすぎると永遠に戻れなくなる仕様があるが、これも“進む前に一度調査コマンドを挟む”ことで防げる。要するに、焦らず一手間かける慎重さがこのゲーム最大の攻略法といえる。

一見理不尽にも思えるこれらの罠は、実はプレイヤーの観察眼を試す意図的な設計であり、無駄な行動を減らし“考えて動くプレイ”を促している。これが後のスクウェア作品に通じる“戦略的アドベンチャー”の原点ともいえる。

● 攻略の流れ(ざっくりとした指針)

島に上陸 → 周辺の地形と施設の入口を調査

管制室で初期アイテムを入手

アイシャとの初対面 → 会話を通して信頼度上昇

研究所エリアで装置を調べ、異常データを確認

中盤イベントでハワード博士の過去を知る

核制御装置を解除する手順を発見

最終局面でアイシャとの選択(犠牲/共存)

各選択に応じたエンディングへ到達

この流れを押さえれば、全体像を把握しやすくなる。だが、実際のプレイでは細部が大きく影響するため、1つひとつの行動を丁寧に進めることが重要である。

● 攻略を楽しむための心構え

『ウィル デス・トラップII』の真の醍醐味は、効率的にクリアすることではなく、考えながら進む過程そのものにある。

単語を入力して反応を探る、場面をじっと観察する、アイシャの一言に意味を見出す——それらの積み重ねが物語を“自分の体験”として刻ませてくれる。

理不尽さと達成感、冷たさと温もり、科学と愛情。その対比が、プレイヤーの記憶に強く残るのだ。

■ 感想や評判

● 発売当時の衝撃 ― “目を動かすヒロイン”がもたらした新時代の風

1985年、『ウィル デス・トラップII』が店頭に並んだ瞬間、当時のパソコンゲームファンたちは一様に驚いた。理由はシンプル——「キャラクターが動く」という体験が、家庭用パソコン上で実現していたからだ。

ゲーム誌やユーザー投稿欄では、「アイシャが瞬きをした」「本当に生きているようだった」という驚嘆の声が相次いだ。雑誌『LOGiN』や『テクノポリス』でも取り上げられ、スクリーンショットの小さなコマの中に映るアイシャの表情は、多くのプレイヤーに“次の時代のゲーム”を感じさせた。

従来のアドベンチャーが「無機質な文字と静止画」で構成されていたのに対し、本作はアニメーションによる“感情表現”を導入した初期の国産タイトルとして、開発者・プレイヤー双方に強いインパクトを与えた。

この一作を機に、「ゲームの登場人物が動く」という演出が一つの目標となり、後のビジュアルノベルやギャルゲー文化の原型を形づくることになる。

● ユーザーが感じた魅力 ― 難解さと美しさの共存

プレイヤーの多くが共通して語ったのは、「難しいけれど惹かれる」という感想だった。

一度の判断ミスで行き詰まる、通称“ハマりポイント”が多数存在するため、当時のゲーマーからは「理不尽だ」との声も少なくなかった。しかしその一方で、謎を解けたときの達成感の大きさや、物語全体に漂う緊張感が高く評価された。

「理不尽だけどクセになる」「アイシャの一言に救われる」など、当時のユーザー投稿はどこか愛憎入り混じったトーンで書かれていたという。

さらに、プレイヤーによっては“哲学的な味わい”を感じ取る人もいた。人間の罪、科学と生命の境界といったテーマが随所に織り込まれており、単なるSF冒険ものに留まらない深みを持っていた。

ストーリーを最後までクリアしたユーザーは「結末を知ってからもう一度最初からやりたくなる」と語り、ゲームの構造が二周目プレイを促すよう設計されている点にも高い評価が集まった。

● ゲーム誌での評価とスクウェアの転機

専門誌のレビューでは、本作の技術力と表現力がしばしば絶賛された。特にアニメーション演出については「国内パソコンアドベンチャーの新しい方向性を切り開いた」と評され、“演出のスクウェア”という呼び名が生まれるきっかけにもなった。

一方で、テキスト入力の難しさについては賛否が分かれた。「もう少し自然言語処理が柔軟であれば」といった指摘も多く、スクウェア自身も後年の作品で入力補助機能を強化していくことになる。

また、セールス面でも当時としては好調で、初回出荷分が数週間で完売。『デス・トラップ』がマニア向け作品に留まったのに対し、本作は一般層にも認知された“スクウェア初のヒット作”となった。

これが社内における開発体制の強化につながり、坂口博信ら若手開発者に新たなプロジェクトが任されるようになる。まさに『ウィル デス・トラップII』の成功が、のちの『ファイナルファンタジー』誕生への布石を打ったといえる。

● 海外の評価と後年の再発見

海外では当時ほとんど流通しなかったが、2000年代以降、レトロゲーム愛好家や日本文化研究者の間で再評価が進んだ。特にアメリカやフランスのファンサイトでは、「世界初のアニメーション付きアドベンチャーの一つ」として紹介され、日本的な感情表現を先取りした作品として高い評価を受けている。

また、国内でもPC-8801やFM-7の実機エミュレーターでプレイするファンが増え、SNS上では「当時を知らない世代が驚くほどの完成度」と話題になった。ファンアートや再現動画など、レトロゲーム文化の中で新たな命を吹き込まれている。

さらに、坂口博信が後年インタビューで「『デス・トラップII』で映像演出の面白さを知った」と語っており、スクウェアが映像美と感情表現を重視する姿勢はこの作品に端を発していることが明らかになった。

この言葉が再評価の後押しとなり、2010年代以降は“初期スクウェアの金字塔”として再び脚光を浴びている。

● プレイヤーが語る名シーン

印象的な場面として最も多く挙げられるのが、アイシャが自分の存在意義について問いかける場面だ。

「ワタシハ、ナゼツクラレタノ?」という短い一文は、当時のゲーマーに深い余韻を残した。ドット絵の少女が発するその言葉に、人はなぜか胸を締めつけられた。

また、終盤で彼女がプレイヤーに向けて微笑むシーンは、“日本のゲーム史上初のエモーショナルな別れ”と評されるほど象徴的な瞬間である。

他にも、研究施設内で流れるアラーム音、無人の通路で点滅する警告ランプなど、音や光の演出が心理的効果を生んでいる点がプレイヤーに高く評価された。これは“ゲームの中で恐怖を直接表現せず、雰囲気で伝える”という、日本的演出手法の原型ともいえる。

● ネット世代の再発見と共感

現代のプレイヤーが本作を触れると、まず驚くのはテキストの緊密さと演出の洗練度だ。

SNSや動画配信では、「1985年でこの完成度は異常」「ドット絵なのに感情が伝わる」といった感想が相次ぎ、若年層からも“古くて新しいゲーム”として人気が再燃している。

同人イベントなどでも『ウィル デス・トラップII』の展示が行われ、ファン同士の分析や考察も盛んに行われている。

特に、アイシャの存在を“日本のAIヒロインの原型”とする見方が強く、アニメや映画で描かれる人工知能ヒロイン像(『攻殻機動隊』の草薙素子や『千年女優』の投影など)に通じる系譜として語られている。

時代を経てもなお、彼女は“心を持つ機械”として多くの人に共感を与え続けているのだ。

● 総評 ― 理不尽さすら魅力に変えた傑作

『ウィル デス・トラップII』は、決して万人受けする作品ではない。難易度は高く、メモを取りながら慎重に進める必要がある。だが、だからこそ到達したときの達成感は格別であり、物語が胸に刻まれる。

理不尽な仕掛けや抽象的なヒントさえも、全体の緊張感を支える構成要素として見事に機能している。

プレイヤーを試し、同時に感動させる——このバランス感覚こそが本作を不朽の名作たらしめている。

結果として、『ウィル デス・トラップII』は当時のスクウェアを代表するアドベンチャーとなり、

後世に語り継がれる“伝説的作品”として確固たる地位を築いた。

それは、単に一つのゲームが成功したというだけではなく、「ゲームで人の心を動かせる」という信念が証明された瞬間だったのである。

■ 良かったところ

● まるで映画のような緊張感とテンポの良さ

『ウィル デス・トラップII』を語るうえでまず挙げたいのは、その演出テンポの見事さだ。

物語は常に張りつめた空気の中で進行し、プレイヤーが一瞬たりとも気を抜けない構成になっている。

画面の切り替え、テキストの流れ、BEEP音の入り方——それらがすべて絶妙にリズムを刻み、まるで一本の映画を観ているかのような臨場感を生み出していた。

他の同時期のアドベンチャーが“文字を読むだけの静的体験”であったのに対し、本作は“読む映画”として成立している。

緊迫した場面では画面全体が赤く点滅し、静寂のシーンでは文字の表示速度がゆっくりになるなど、ゲーム内時間の流れそのものが演出として機能していた。

これは後年の『スナッチャー』や『ポリスノーツ』のようなシネマティック作品の方向性を先取りしていたとさえ言える。

● アイシャというキャラクターが放つ存在感

プレイヤーの心を最も掴んだのは、やはりアイシャというキャラクターの魅力だ。

単なる“美少女アンドロイド”ではなく、感情を持つ存在として描かれており、その表情の変化や言葉の端々に人間らしさが滲む。

特に印象的なのは、彼女がリチャードに向けて見せる短い微笑みの瞬間。わずか数ドットの動きにもかかわらず、プレイヤーの想像力を刺激し、そこに確かな“心”を感じさせた。

この表現が実現できたのは、スクウェアが当時としては異例のアニメーション演出を大胆に導入したからである。

ほんの数フレームの瞬きに、孤独・不安・希望といった複雑な感情を込める試みは、当時の技術環境では非常に挑戦的だった。

にもかかわらず、その動きは滑らかで自然で、プレイヤーの多くが「彼女は生きている」と錯覚したほどだった。

● 日本語入力システムの分かりやすさと快適さ

本作は“日本語入力式アドベンチャー”の先駆的作品でもある。

それまでのPCアドベンチャーの多くは英語でコマンドを入力する必要があり、初心者には敷居が高かった。

しかし『ウィル デス・トラップII』では、カタカナで動詞と名詞を組み合わせる方式を採用し、誰でも直感的に操作できた。

たとえば「ミル」「トル」「ハナス」など、単純な命令語でキャラクターが反応してくれるのは、当時としては革命的だった。

さらに、方向移動を矢印キーに割り当てたことにより、探索のテンポが格段に向上。

これにより、“入力すること自体が面白い”という感覚が生まれた。

プレイヤーの行動が即座に画面に反映されるこのレスポンスの良さが、物語への没入をより深める結果となった。

● ビジュアルとテキストの融合が生んだ没入感

『ウィル デス・トラップII』は、ビジュアルの配置構成そのものが洗練されていた。

画面上部の左に簡易マップ、右にキャラクターや背景イラスト、下部にテキストエリア——という構成は、後の多くの国産ADVが模倣するほど完成度が高い。

この配置がプレイヤーに“現場感”を与え、文章を読みながら頭の中に自然と情景が浮かぶよう設計されている。

また、絵と文字が“補完し合う”構造も秀逸だった。

たとえばテキストで「部屋の奥から光が差している」と表示されると、同時に画面の一部が微妙に点滅する。

そうした細やかな連動が、当時の技術水準を超えたリアリティを生み出していた。

結果として、プレイヤーは“想像するよりも先に感じる”体験を味わうことができたのである。

● 緻密なシナリオ構成と緊迫したドラマ性

物語そのものも高く評価された要素だ。

核兵器による人類滅亡の危機というテーマをベースにしながらも、中心にあるのは「愛」と「贖罪」の物語。

登場人物たちがそれぞれの信念を抱え、時に対立し、時に理解し合う過程が丁寧に描かれている。

特に終盤、ハワード博士が自らの罪を認める瞬間は、当時のユーザーの多くにとって忘れがたいシーンとなった。

プレイヤーの選択次第でアイシャが救われるか否かが変わるマルチエンディング構造も、感情の深みを生んでいる。

単なる“分岐システム”ではなく、プレイヤーの言葉や態度が直接キャラクターの心に影響を与えるため、一つ一つの行動に重みがあった。

この緊張感が、ゲームを最後までプレイさせる強い動機になったのだ。

● 当時の限界を超えた技術的挑戦

『ウィル デス・トラップII』が使用していたメディアは、わずか320KBの2Dフロッピーディスク1枚。

その小さな容量に、アニメーション、マップ、音、テキスト、分岐構造すべてを詰め込んでいる。

普通なら成立しないはずの設計だが、開発チームは圧縮技術や動的読み込みを駆使し、最小データで最大表現を実現している。

メモリ管理の巧みさは後のスクウェア作品でも活かされ、のちの『ファイナルファンタジー』シリーズへとつながっていく。

当時のプレイヤーの多くは、パソコンのスペックを超えた滑らかな画面描写に驚いたという。

それは単なる技術的快挙ではなく、「小さな世界に大きなドラマを詰め込む」というスクウェアの精神そのものを象徴していた。

● 音と静寂のコントラストが演出する緊張感

本作では音の使い方にも独自のセンスがあった。

BGMが常に鳴っているわけではなく、必要な瞬間にだけ音が鳴る。

沈黙の中で突然鳴る警報音、短い効果音による演出——その“間”の取り方が実に巧みだった。

これにより、プレイヤーは文字情報以上の感情を音から感じ取ることができた。

特に、アイシャとの別れの場面で静寂が流れる演出は、プレイヤーの心を揺さぶった。

画面には何も動かず、音も止まる。それでもプレイヤーはその沈黙に“悲しみ”を感じる。

言葉ではなく“間”で感情を伝える手法は、映画的なセンスが光るスクウェアらしい演出である。

● リプレイ性と記憶に残る余韻

多くのアドベンチャーゲームが“一度クリアすれば終わり”だった時代において、本作は何度もプレイしたくなる構造を持っていた。

プレイヤーの行動で展開が変化するため、次は違う言葉を選び、異なる結末を探したくなる。

その探求心を刺激する設計こそが、作品の長寿命を支えた。

さらに、一度クリアした後も“記憶に残る余韻”が強い。

短い物語ながら、アイシャの存在や博士の悲劇、島の静けさがいつまでも心に残る。

この“終わった後に考え続けてしまう感覚”こそが、プレイヤーにとって最も美しい体験だった。

● 総評 ― 小さな傑作としての輝き

『ウィル デス・トラップII』は、派手なアクションも豪華なグラフィックもない。

だが、限られた環境の中で物語・演出・技術の三拍子を揃えた稀有な作品として輝いている。

プレイヤーを信じ、考えさせ、感動させるその設計は、スクウェアが後に大作メーカーへと成長する基盤を築いた。

今日に至るまで、多くのファンが「スクウェアらしさの原点」としてこの作品を語り続けている。

それは、時代を超えてなお“ゲームの力で感情を動かす”という理念が、この小さなディスクの中に凝縮されているからだ。

■ 悪かったところ

● 難易度バランスの極端さ

『ウィル デス・トラップII』は完成度の高い名作として評価される一方で、その難易度の高さが多くのプレイヤーを苦しめた。

コマンド入力型アドベンチャーの宿命とも言えるが、特定の言葉を“正確に”入力しなければ進行できない仕様が多く、ちょっとした表現の違いで先に進めなくなる。

たとえば「ミル」と「シラベル」など、意味の似た言葉でも結果が異なり、プレイヤーが意図している行動をゲーム側が認識してくれないケースが頻発した。

さらに、ゲーム中には「詰み状態」が存在する。

アイテムを特定の順番で使わなければイベントが消滅する、重要アイテムを誤って捨てると再取得できない、などだ。

これらは明確な警告が表示されないため、プレイヤーは気づかないままエンディング不能状態に陥る。

そのため、初回プレイ時にメモやセーブデータを細かく管理しなければならず、現代的な感覚では非常に厳しい設計といえる。

一方で、当時のマニア層には“理不尽さこそ面白い”という声もあり、そこが評価の分かれ目でもあった。

● ヒント不足による行き詰まり

本作の謎解きは非常に緻密に構成されているが、その反面、手がかりが曖昧すぎることがしばしば指摘された。

たとえば、重要なパスワードやアイテムの使い道に関するヒントが、登場人物の何気ない一言に隠されており、それを読み飛ばすと一切先へ進めなくなる。

しかも、その台詞は一度しか表示されないことが多く、再確認が不可能。

このような構成は物語への没入感を高める一方で、ゲームプレイとしては極めて不親切であり、プレイヤーが理屈ではなく総当たり的に入力を試す作業ゲー化してしまうこともあった。

現代の視点から見れば、せめてもう少し明確な指針や選択肢提示が欲しかった部分である。

また、後半の研究施設エリアでは「何をすれば次に進むのか」が極端に分かりにくく、行動範囲も狭いのに同じ場所を何度も往復させられる構成となっている。

これにより、プレイヤーがストーリーの勢いを感じる前に疲弊してしまうことが多かった。

● 入力精度と語彙の制限

もうひとつ大きな問題点は、コマンド入力システムの不完全さである。

日本語で操作できる点は画期的だったが、入力語彙が限定的で、想定外の単語を受け付けない。

たとえば「アケル」と入力しても反応せず、「カイホウ(開放)」でのみ正解となる場面があるなど、

プレイヤーが“言葉を変えて試す”自由が逆にストレスとなった。

これにより、探索がテンポよく進む場面と、まったく反応しない場面の落差が激しく、進行のリズムが途切れることが多かった。

特に後半は、入力エラーが続くことでプレイヤーの集中力が削がれ、物語への没入感が損なわれることもある。

当時の日本語解析エンジンの限界とはいえ、もう少し柔軟な同義語処理や、補助メッセージがほしかったところだ。

● シナリオ分岐の不透明さ

マルチエンディング制を採用していた点は革新的だったが、その条件が非常に曖昧で、何をどうすれば別の結末になるのかが分かりにくい。

一見するとただの会話の選択肢に見える場面が実は分岐条件であり、プレイヤーが自覚しないままエンディングルートが確定してしまうことも多い。

そのため、複数のエンディングを見ようとしても再現性が低く、攻略本なしでは全貌を把握するのが難しかった。

特に“アイシャの生死”に関わるルートは条件が複雑で、

特定のアイテムを所持しているだけで分岐が固定されるなど、プレイヤーの意図とは無関係に結果が決まる理不尽さがあった。

せっかく感動的な物語であるにもかかわらず、その感動に辿り着けないまま終わるプレイヤーも多かった。

● 操作レスポンスの遅延と画面切り替えの重さ

技術的制約の影響で、操作レスポンスや画面切り替え速度が遅いのも難点のひとつだった。

特にPC-8801版やFM-7版では、コマンド入力後の画面描画に数秒の待ち時間が生じる。

ストーリー進行が緊迫している場面でも“ロードの間”が入るため、臨場感が途切れるという声があった。

また、画面切り替えの際に一瞬フラッシュのような残像が残ることがあり、長時間プレイすると目が疲れるといった物理的な問題も存在した。

後年のPC-9801版やX1版では改善されているものの、初期ユーザーの多くが「テンポが惜しい」と感じたのは事実である。

● セーブ機能の制限と再挑戦の不便さ

本作では、セーブポイントが限定的で、自由に中断できないという不便さがある。

途中で行動を誤ると最初からやり直す必要があり、短いゲームながら精神的な負担が大きい。

また、複数セーブスロットが存在しないため、分岐を検証する際に一度エンディングまで通しプレイしなければならなかった。

この仕様は当時の技術的制約によるものだが、

「試行錯誤を楽しむアドベンチャー」という設計思想と相反しており、結果的に多くのプレイヤーが理不尽さを感じる部分となった。

● ゲーム中盤以降の単調さ

序盤の緊迫感に比べると、中盤以降のテンポがやや冗長である。

研究所内を移動しながらアイテムを探す過程が続き、進展がない時間が長い。

特に同じ背景画像が繰り返し表示されるため、視覚的な新鮮味が薄れる点は惜しかった。

また、物語上の重要人物であるハワード博士の登場が終盤まで遅く、

プレイヤーが“物語の目的”を一時的に見失う構成になってしまっている。

このあたりのバランスをもう少し整えていれば、作品全体の緊張感を持続できた可能性が高い。

● 一部プレイヤーには理解されにくい物語構造

物語のテーマが抽象的で哲学的であるため、

「結局どういう話だったのか分かりにくい」という感想も少なくなかった。

特にエンディングの描写は象徴的な表現が多く、明確な結末を求めるプレイヤーには物足りなかったようだ。

当時のアドベンチャーゲームに慣れた層には好評だったが、

ライトユーザーからは「途中で意味が分からなくなった」「唐突に終わる」といった意見も寄せられている。

ただし、これもスクウェアの「想像で補わせる」作風の一環であり、

のちの『ファイナルファンタジーVI』や『ゼノギアス』のように、抽象的な感情表現へとつながる萌芽でもある。

● 総評 ― 傑作ゆえの“不親切さ”

『ウィル デス・トラップII』の欠点は、ほとんどが時代背景と挑戦的設計の裏返しである。

難易度の高さも、ヒントの少なさも、プレイヤーに“自ら考える楽しさ”を体験させるための意図的な構成だった。

しかしながら、その設計は万人向けではなく、当時のユーザー層をかなり選んだ。

言い換えれば、本作は“プレイヤーを信じすぎた”作品であり、

手取り足取りではなく、プレイヤーに物語を委ねる勇気を持っていた。

その結果、挫折する人も多かったが、最後までクリアした者には強烈な達成感を与える。

まさに“洗練と不親切が紙一重で共存するアドベンチャー”だったといえる。

■ 好きなキャラクター

● アイシャ ― 無垢でありながら人間以上の感情を見せる存在

『ウィル デス・トラップII』で最も多くのプレイヤーから愛されたキャラクター、それがヒロインのアイシャである。

彼女は人工生命体、いわゆるアンドロイドとして登場するが、物語が進むにつれて“人間よりも人間らしい”心の動きを見せる。

その瞳の動き、短い言葉、そしてプレイヤーの選択に対して返す微妙な反応の一つ一つが、当時のユーザーの心を捉えて離さなかった。

彼女は、命令を待つだけの機械としてではなく、「なぜ自分は存在するのか」という根源的な問いを抱えた存在として描かれる。

プレイヤーが「ハナス(話す)」コマンドで彼女と会話するたびに、少しずつ心を開いていく様子は、ドット絵とは思えないほど繊細で人間味に満ちている。

彼女の感情は、喜びや悲しみといった単純な感情表現ではなく、孤独・迷い・希望といった複雑な情動として提示され、プレイヤーの想像力を刺激する。

また、印象的なのは終盤のエンディングで見せる「涙に似た笑顔」。

無機質な画面の中で、ほんの一瞬だけ表示されるその笑みは、多くのプレイヤーにとって忘れられない象徴となった。

彼女は単なるゲームキャラクターを超え、“心を持つAIの原型”として語り継がれる存在になったのである。

プレイヤーの間では「彼女は最後に何を感じていたのか?」という議論が今なお続いており、

その“想像させる余白”こそがアイシャというキャラクターの最大の魅力だと言える。

● リチャード・ベンソン ― 寡黙な諜報員の裏にある人間的な弱さ

主人公のリチャード・ベンソンは、一見すると冷徹なスパイであり、感情を表に出さない。

しかし物語を進めるうちに、彼の中にある葛藤と優しさが見えてくる。

前作『デス・トラップ』では“冷血の諜報員”という印象が強かったが、本作ではアイシャとの関わりを通じて、人間としての側面がより深く描かれている。

彼は命令に忠実でありながら、次第にその使命の意味を問い直していく。

「この任務は本当に正しいのか?」「彼女を破壊することが人類を救うことなのか?」

その問いを心の中で繰り返す姿が、プレイヤーの心情と重なっていく。

特に印象的なのは、終盤での「銃を向ける」か「話しかける」かの選択シーンだ。

その一瞬に、プレイヤーはリチャードの内面を感じ取り、彼を“操作キャラ”から“共に生きる人物”として見るようになる。

多くのファンが「リチャードは最初の“共感できる主人公”だった」と語るのも納得である。

また、彼のセリフ回しは非常に簡潔だが、その無言の時間が雄弁である。

スクウェアの脚本陣が意図的に“言葉を省くことで感情を描く”手法を採用しており、

それがプレイヤーに深い余韻を残す結果となっている。

リチャードは“強い男”であると同時に、“迷う人間”でもあった。

その人間的な不完全さが、彼を単なるヒーローではなく“血の通った人物”として印象づけている。

● Dr. ハワード ― 狂気と悲哀が同居する悲劇の科学者

物語の核心を担う人物、Dr.ハワード。

彼は単なる悪役ではなく、狂気と哀しみの狭間で苦しむ“人間の影”として描かれる。

娘を失った悲しみが憎悪へと変わり、やがてそれが世界を巻き込む破壊衝動へと転じてしまった。

この“科学者の暴走”というテーマは、後の日本SF作品にも強い影響を与えたと言われている。

プレイヤーが彼に出会うのは物語の終盤だが、その存在感は圧倒的だ。

画面いっぱいに映し出される彼の肖像と、歪んだ笑み。その瞬間、ゲーム全体の緊張感が極限に達する。

彼のセリフの一つ一つには、狂気だけでなく“かつて理想を信じた人間の苦悩”が滲んでいる。

ファンの間では「ハワードは本当に悪だったのか?」という議論が長年続いている。

彼の行動原理を知れば知るほど、プレイヤーは単純に憎めなくなる。

「世界を滅ぼしたかったのではなく、もう一度家族と会いたかっただけなのではないか」といった解釈も存在し、

その多層的な人物像が作品の文学的深みを支えている。

現代の視点で見ると、彼は“AIと人間の倫理”を問う最初期のキャラクター像でもあった。

娘の死を機に人工生命の研究に没頭した科学者が、その創造物(アイシャ)によって最期に人間性を取り戻す——

この構図は、まさに人類とテクノロジーの永遠のテーマを象徴している。

● サブキャラクターたち ― 世界を広げる無名の存在たち

メインキャラクターのほかにも、印象的な登場人物が数多く存在する。

たとえば、島の通信設備に残された謎の通信士の記録。

彼の残したメッセージログは短いものの、読めば読むほど悲壮感が漂い、物語の背景を深く補強している。

また、研究施設のモニターに一瞬だけ映る女性の影。

ゲーム内では正体不明のままだが、ファンの間では「ハワード博士の娘ではないか」「アイシャのプロトタイプでは」といった憶測が飛び交い、

“想像で補う余白”が作品の神秘性を高めている。

このような小さな断片的キャラクターたちは、ゲーム世界を生々しく支える存在であり、

プレイヤーに“この世界は確かに生きている”という実感を与えてくれる。

一人ひとりに物語があるという感覚こそが、当時のプレイヤーに強い没入をもたらしたのだ。

● プレイヤー自身 ― もう一人の登場人物として

『ウィル デス・トラップII』における最大の仕掛けは、

実は“プレイヤー自身も物語の登場人物である”という構成にある。

画面の向こう側で入力を行うプレイヤーは、単なる操作者ではなく、リチャードの思考や選択そのものを代弁している。

たとえば、アイシャに「ナゼ」と尋ねる時、

それはリチャードではなく“プレイヤー自身が彼女に問いかけている”瞬間である。

この一体感が、他のアドベンチャーゲームにはない独特の没入感を生み出していた。

つまり『ウィル デス・トラップII』という作品は、

プレイヤーを「観客」ではなく「共演者」として物語に組み込むことで、

一層のドラマ性を引き出していたと言える。

この構造的な革新が、後のインタラクティブストーリーテリングに大きな影響を与えている。

● 総評 ― 登場人物すべてが“人間を描く鏡”

本作のキャラクターたちは、誰もが“正義”でも“悪”でもない。

それぞれが何かを失い、何かを求めて行動している。

その姿がプレイヤーの心に強く残る理由は、彼らが人間の本質を映し出しているからだ。

アイシャは希望、リチャードは葛藤、ハワードは絶望。

その三者が織りなす物語は、たとえドット絵で描かれていても、

今もなお人の心を打ち続けている。

『ウィル デス・トラップII』は、“感情を持つキャラクターが初めて登場した日本のPCゲーム”として、

そして“プレイヤーの心を登場人物に投影させた最初の作品”として、歴史に名を刻んでいる。

●対応パソコンによる違いなど

● マルチプラットフォーム展開の意義

1985年当時、スクウェアが『ウィル デス・トラップII』を4機種同時リリースしたのは極めて珍しい試みだった。

パソコンゲーム市場はまだ明確な統一規格がなく、PC-8801、PC-9801、シャープX1、富士通FM-7といった各メーカーが独自のアーキテクチャを採用していた。

そのため、ソフトを各プラットフォームに移植することは容易ではなかった。

にもかかわらずスクウェアは、すべての主要機種ユーザーに同一の物語体験を届けることを目指した。

これは単なる販売戦略ではなく、「ゲームの内容で勝負する」という開発者たちの信念の表れでもあった。

各機種はCPUの処理速度、グラフィック描画方式、音源チップが異なり、

移植作業には膨大な調整が必要だった。

その一つ一つの差異が、結果として各バージョンに微妙な個性を与えることになった。

● PC-8801版 ― オリジナルに最も近い“基準モデル”

PC-8801版は、本作の開発ベースとなったオリジナル版である。

8色表示のグラフィックながら、線のシャープさと色使いのコントラストが美しく、

当時のユーザーの間では「8801版が最も雰囲気がある」と評されていた。

特に注目されたのは、アイシャの瞬きの滑らかさである。

8801のVRAM構造を生かして、複数フレームの差し替えを巧みに制御しており、

フロッピー1枚分の容量に収まりながらも自然なアニメーションを実現していた。

音に関してはBEEP音を中心に構成されているが、サウンド演出の間合いが見事で、

シンプルながら緊張感のあるサウンドデザインが高く評価された。

また、8801特有の入力レスポンスの良さもプレイ快適性に貢献している。

当時のアドベンチャーではキー入力が重く感じる作品も多かったが、

このバージョンはテンポが良く、テキストも読みやすい。

そのため“正統派版”として現在でも愛好家が多い。

● PC-9801版 ― 高解像度と立体感のあるグラフィック

PC-9801版は、ハードウェア性能の高さを活かした最上位モデルといえる。

640×400ドットの高解像度モードに対応し、アイシャや背景のドットがより繊細に描かれている。

輪郭の滑らかさと階調表現の細やかさは他機種を圧倒し、

研究所の機械的な質感やモニターの光沢など、SF的世界観のリアリティが格段に増している。

また、音源にはFM音源ボードを搭載しており、BEEP主体だった8801版と比較するとサウンドの厚みがまるで違う。

警報音や電子音が立体的に響き、場面ごとの緊張感を効果的に演出している。

とくにアイシャが目を覚ますシーンで流れる微かな起動音は、まるで心臓の鼓動のようで、

プレイヤーに「生命が誕生する瞬間」を印象づけた。

一方で、処理速度が速すぎるためにアニメーションが一部省略される場面もあり、

滑らかさという点では8801版にやや劣るという意見もあった。

しかし、全体的な完成度は非常に高く、“最も美しいデス・トラップII”としてコアファンの支持を集めている。

● シャープX1版 ― 鮮やかな色表現とビジュアル重視の設計

シャープX1版は、グラフィック描画における色彩表現の鮮やかさが特徴だ。

RGB出力による発色の明快さが、他機種に比べて格段に鮮やかで、

特にアイシャの髪や瞳の色が深みを増している。

また、X1版はモニター一体型というハードウェア特性から、画面の発色が非常に安定しており、

夜間や暗室でプレイすると、映画のスクリーンのような没入感を味わえる。

ただし処理速度はやや遅く、画面切り替え時の描画待ち時間が長い。

その代わりに、演出のタイミングを微妙に調整し、

シーンごとの緊張と静寂のコントラストを強調するよう作られていた。

X1版ユーザーの中には、「このバージョンが一番“感情的”だった」と語る人もいる。

それはスペック上の違いではなく、間の取り方と色の使い方が情緒的だったからだ。

● FM-7版 ― 表現力よりも親しみやすさを重視した移植

FM-7版は、グラフィック面で若干の簡略化が施されているが、

その分、動作の安定性と親しみやすさを重視している。

カラー数は制限されているものの、テキスト描画が非常に読みやすく、

スクロール速度も安定しているため、初心者でも安心して楽しめる構成だ。

また、BASICベースで動作するため、ロード時間が短く、

何度も試行錯誤するプレイヤーにとっては実用的な仕様だった。

アニメーションは他機種より簡略化されているものの、

アイシャの“瞬き”と“口の動き”はしっかり再現されており、

物語の感動を損なうことはない。

プレイヤーの中には「FM-7版の淡い色合いが好き」という声もあり、

技術的制約を逆手に取った柔らかなビジュアルが魅力となっている。

● 各バージョンに共通する哲学

どのバージョンにも共通しているのは、スクウェアの“演出主義”である。

単にスペックを生かすのではなく、物語を最も魅力的に伝える手段としてハードを選んでいる。

そのため、音や色が違っても、ゲームの核心——アイシャの存在感と人間ドラマ——は変わらない。

各機種はそれぞれの制約の中で最適な表現を模索しており、

この“調整力”こそがスクウェア開発陣の力量を物語っている。

その結果、本作はどのプラットフォームでも“同じ物語を違う角度で味わえる”という珍しい体験を提供した。

● 現代におけるプレイ再現と保存

近年では、エミュレーター環境の整備により、

これら4機種のバージョンを再現できるようになっている。

ファンの間では、グラフィックの比較や音の違いを楽しむ動きが活発で、

「どのバージョンがベストか」を語ることが一つのコミュニティ文化になっている。

特にコレクターの間では、“8801版=原点”、“9801版=完成形”、“X1版=芸術性”、“FM-7版=郷愁”と評され、

それぞれが異なる価値を持つ“4つのウィル デス・トラップII”として大切に扱われている。

●同時期に発売されたゲームなど

● 1985年前後 ― 国産パソコンゲーム黄金期の幕開け

『ウィル デス・トラップII』が登場した1985年は、日本のPCゲーム史において特別な年だった。

この年は、技術革新と創造性が爆発的に花開き、メーカー各社が次々と個性的なタイトルを発表している。

グラフィック機能の向上により、ストーリーテリングや演出重視の作品が増え、

アクションやシミュレーションの分野でも大きな進化が見られた。

スクウェアもその潮流の中心にいたが、同時期には他社からも記憶に残る名作が多数誕生している。

以下では、『ウィル デス・トラップII』と同じ1985年前後に登場した代表的タイトルをいくつか挙げ、

それぞれの特徴とゲーム文化への影響を振り返っていこう。

★『ザ・キャッスル』

:エニックス/1985年/価格6,800円/ジャンル:アクションパズル

広大な城を探索しながら、カギを集めてプリンセスを救出するパズルアクション。

1画面ごとに仕掛けがあり、思考と反射神経の両方を要求される。

当時としては珍しい滑らかなスクロールを実現し、グラフィックと操作性の両面で高く評価された。

“難しいけれど何度でも挑戦したくなる”というゲームデザインは、後の『ロードランナー』や『ソロモンの鍵』にも通じる要素を持つ。

本作はまた、ユーザー投稿マップの存在によってコミュニティが生まれた初期のタイトルとしても知られる。

『デス・トラップII』が演出重視のADVなら、『ザ・キャッスル』は“プレイヤー参加型パズル”の先駆けといえる。

★『ザナドゥ』

:日本ファルコム/1985年/価格7,800円/ジャンル:アクションRPG

同年の日本パソコンゲーム界を席巻したのがファルコムの『ザナドゥ』である。

広大な地下世界を舞台に、探索・育成・戦闘を融合させた革新的なシステムを持ち、

「RPG」という言葉を日本のゲーマーに定着させた金字塔的存在。

キャラクターの成長要素、アイテム管理、ショップシステムなどが緻密に構成されており、

『ウィル デス・トラップII』が物語性の方向で進化を遂げたのに対し、

『ザナドゥ』は“システムで世界を描く”というアプローチを確立した。

この年はまさに、「物語派スクウェア」と「システム派ファルコム」という二大潮流が形成された時期でもある。

★『ハイドライドII:シャープX1版』

:T&Eソフト/1985年/価格6,800円/ジャンル:アクションRPG

前作『ハイドライド』の成功を受けて登場した続編。

明るいファンタジーから一転、暗く重厚な世界観を採用し、倫理と復讐の物語を描く。

主人公ジムの行動によって“カルマ値”が変動し、善悪がエンディングに影響するシステムは当時として非常に先進的だった。

プレイヤーの選択が物語を変えるという設計は、『ウィル デス・トラップII』と共通する哲学であり、

後にRPGとADVの垣根を超えるきっかけとなる。

「行動に意味を持たせる」という発想が、この時代の共通テーマだった。

★『ポートピア連続殺人事件』

:エニックス/1983年→1985年(PC-8801リメイク)/価格6,800円/ジャンル:コマンド式ADV

堀井雄二による名作アドベンチャー。

1983年にPC-6001で初登場し、1985年にグラフィックを刷新してPC-8801に再登場した。

事件捜査をテーマにしたコマンド入力型アドベンチャーの完成形として、

“日本語入力+会話システム”の基礎を築いた作品でもある。

『ウィル デス・トラップII』の開発チームはこの作品の影響を強く受けており、

スクウェア内部では「ポートピアの先を行く表現を目指そう」という合言葉が共有されていたという。

つまり、『ウィル デス・トラップII』は『ポートピア』の文脈を継承しつつ、演出で差別化した作品だったのだ。

★『デーモンズリング』

:マイクロキャビン/1985年/価格7,000円/ジャンル:ファンタジーRPG

美しいグラフィックとサウンドで知られるマイクロキャビンの代表作。

ファンタジーと科学が交錯する世界観は、『ウィル デス・トラップII』のSF要素とも共鳴している。

戦闘中に流れるBGMのクオリティは当時としては驚異的で、

「パソコンゲームでもここまでできるのか」とファンを唸らせた。

後に続く『サーク』シリーズの原点ともなった作品であり、

演出のスクウェアと音楽のマイクロキャビンという“美的競争”がこの時期の業界を牽引していた。

★『夢幻の心臓II』

:クリスタルソフト/1985年/価格7,800円/ジャンル:RPG

本作は初代『夢幻の心臓』の続編として、より広大で重厚な世界を舞台に展開するRPG。

独自のウィンドウインターフェースを採用し、プレイヤーの操作性を大きく向上させた。

ファンタジー世界に政治・宗教・哲学を絡める深いストーリー構成が特徴で、

『ウィル デス・トラップII』と同様に、“プレイヤーに考えさせる物語”を重視していた点で共通する。

この作品も多くの作家志向のゲームデザイナーに影響を与え、

後の日本製ストーリーRPGの礎となった。

★『バルーンファイト』

:任天堂(ファミコン)/1985年/価格4,500円/ジャンル:アクション

一見、異なるジャンルだが、同時期に発売された『バルーンファイト』も象徴的な存在だ。

パソコンではなく家庭用ゲーム機で展開された本作は、

シンプルな操作と美しいアニメーションが特徴で、

“動くキャラクターを通じてプレイヤーの感情を動かす”という発想を広く普及させた。

『ウィル デス・トラップII』のアイシャの瞬きが“感情表現の始まり”だとすれば、

『バルーンファイト』は“アクションの中に命を吹き込む試み”だった。

1985年という年は、まさに「ゲームに生命を与える」というテーマが共有された時代だったのである。

★『アンジェラス』

:エニックス/1986年初頭/価格7,800円/ジャンル:SFアドベンチャー

『ウィル デス・トラップII』の翌年に登場したアドベンチャーで、

宇宙を舞台にしたサスペンスと恋愛を組み合わせた意欲作。

グラフィックのタッチや演出のテンポには、明らかにスクウェア作品の影響が見られる。

中でも、ヒロインとの会話を中心に進行する構造は『デス・トラップII』を踏襲しており、

「スクウェアが切り開いたスタイルを他社が模倣し始めた最初の例」とも言われている。

この作品の登場により、“美少女×SF”というジャンルが確立し、

のちの『サイレントメビウス』や『ギャラクシーエンジェル』の原型となっていく。

● 時代の交差点に立つ『ウィル デス・トラップII』

こうして並べてみると、1985年前後のゲーム群はそれぞれが異なる方向性で進化していた。

システム派(『ザナドゥ』)、ストーリー派(『デス・トラップII』)、音楽派(『デーモンズリング』)、

アクション派(『バルーンファイト』)——まさに多様化の始まりである。

『ウィル デス・トラップII』はその中で、「物語と演出を融合させたアドベンチャー」という独自の立ち位置を確立した。

それは他の作品と直接競合するものではなく、“ゲームというメディアが表現の舞台になる”という新しい可能性を示した点で際立っている。

1985年のこの小さな一枚のディスクは、後の日本ゲーム史全体を動かす種だったのだ。

[game-8]

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86) [PC-98D44-VW(K)]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/no_photo.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86)システムディスク・PCトレーニングディスク[PC-98DX]・日本語BASIC(86)辞書ディ..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/9282/155009822m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト ブランディッシュVT[体験版付デモDISK]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/2802/155006948m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト First Queen [3.5インチFD版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0291/155006362m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト AD&D EYE OF THE BEHOLDER III: ASSAULT ON MYTH DRANNOR[HDD専用/3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0291/155006141m.jpg?_ex=128x128)