【中古】【表紙説明書なし】[FC] テニス(Tennis) 任天堂 (19840114)

【発売】:任天堂

【開発】:任天堂、岩崎技研工業

【発売日】:1984年1月14日

【ジャンル】:スポーツゲーム

■ 概要

ファミコン黎明期に登場したスポーツタイトル

1984年1月14日、任天堂はファミリーコンピュータ用ソフトとして『テニス』を発売しました。ファミコンが誕生して間もない時期にリリースされたこの作品は、まだ「家庭用ゲーム機で本格的なスポーツを遊ぶ」という体験自体が珍しかった時代に登場し、多くのユーザーに新鮮な驚きを与えました。タイトルそのままにテニスの試合を題材としたゲームですが、単なるボールの打ち合いに留まらず、実際のルールを取り入れた形で試合を成立させている点が大きな特徴でした。

従来の「ポン型ゲーム」との決定的な違い

それ以前のテレビゲームでテニスと呼ばれていたものは、いわゆる『ポン』を代表とする単純な打ち返しゲームが主流でした。画面上で左右に動くバーを使ってボールを跳ね返すだけの仕組みであり、ラケットやコート、サーブといった要素は存在しませんでした。これに対し任天堂の『テニス』は、ラケットを振る選手を操作し、ボールの打ち返し方によってショットが変化し、ルールも現実の試合に近い形式で展開するという、まさに「スポーツゲーム」としての完成度を持っていました。この違いこそが、本作が単なる娯楽以上に「家庭用テニスゲームの元祖」として位置づけられる理由のひとつです。

ゲーム内容の基本構造

『テニス』では1セットを6ゲーム先取で競い、2セットを取った側が勝利という形式を採用しています。選手の動きは滑らかで、ラケットを振るアニメーションも丁寧に描かれており、当時のファミコンの性能を最大限に引き出した表現でした。プレイヤーは通常のショットのほか、ロブショットを打つこともでき、攻め方や守り方にバリエーションが生まれました。サーブに関してはプレイヤーキャラクターが自動的にボールをトスし、そのタイミングに合わせてボタンを押す仕組みで、早すぎればネットミス、遅すぎればフォールトと判定されます。この「タイミングを計る感覚」が多くのプレイヤーに緊張感を与え、リアルな試合さながらの駆け引きを体験できました。

シングルスとダブルスの違い

本作には1人プレイと2人プレイが用意されていますが、他の多くの対戦型ゲームと異なり、2人用ではプレイヤー同士の対戦はできません。代わりにダブルスの試合を選ぶことができ、プレイヤー同士が協力してCPUと戦う形になっています。この仕組みは一見すると「対戦できないのは物足りない」とも感じられる部分ですが、当時の画面構成や操作性を考慮すると、2人対戦を無理に実装するよりも協力プレイとした方が公平性や遊びやすさの面で合理的だったといえるでしょう。

5段階の難易度と成長実感

『テニス』には5つのレベルが用意されており、低いレベルでは相手の動きや球速が緩やかですが、レベルが上がるにつれて鋭いショットを放つようになります。相手選手のユニフォームの色でレベルが判別できるのも特徴で、プレイヤーは徐々に強くなる相手に挑戦しながら、自身の操作技術の成長を体感できる仕組みになっています。レベルごとのステップアップ方式は、当時のゲームデザインとして非常に分かりやすく、多くの子供たちに「次はもっと強い相手を倒そう」というモチベーションを与えていました。

勝利後の演出と達成感

試合に勝つと短いメロディが流れ、さらに上のレベルへと挑戦することができます。最高レベルに到達し勝利した際には、ファンファーレとともに優勝カップと賞金額が表示される演出がありました。表示される賞金額はレベルが上がるごとに高額になり、プレイヤーに達成感を与える要素となっていました。現在のゲームから見るとシンプルですが、当時としては「努力に応じたご褒美」を可視化した先進的な仕掛けだったといえます。

マリオの意外な役割

本作には意外なキャラクターが登場します。それが任天堂の看板キャラであるマリオです。ただしプレイヤーとして登場するのではなく、審判として試合を見守り、得点や判定を下す役を担っています。しかもその姿はおなじみの赤い帽子や青いオーバーオールではなく、黒地に白いオーバーオールという独特なデザインで描かれています。この小さな演出は、後に任天堂作品を横断的に彩る「マリオのカメオ出演」の先駆けとしても知られています。

ファミコン初期スポーツシリーズの位置づけ

『テニス』は、同じくシンプルなタイトルの『ベースボール』『ゴルフ』『サッカー』と並び、ファミコン初期を象徴するスポーツシリーズのひとつです。どれも「家庭で本格的なスポーツ体験を提供する」という任天堂の姿勢を体現しており、その後のスポーツゲーム市場の礎を築きました。特に『テニス』は、日本国内で「テニスそのものをゲーム化した最初のコンシューマータイトル」としての歴史的価値を持っています。

ディスクシステムへの再登場

1986年にはファミリーコンピュータ ディスクシステムが登場し、そのローンチタイトルのひとつとして『テニス』が再発売されました。これは、ファミコン初期のスポーツゲームが任天堂自身にとっても重要な資産であり続けたことを物語っています。ディスク版は読み込み方式や保存機能に特徴があり、再登場によって新しい世代のプレイヤーにも再評価されました。

まとめ

このように『テニス』は、単なる娯楽ソフトではなく、ファミコン黎明期におけるスポーツゲームの試金石ともいうべき存在でした。テニスのルールを取り入れ、アニメーションでラケットを振らせ、審判としてマリオを登場させるなど、遊び心と本格性を両立させた点は、後の任天堂作品に見られる設計思想の原型でもあります。シンプルながら奥深いプレイ感覚と、段階的な成長の喜びを提供するこの作品は、今なお「テニスゲームの元祖」として語り継がれるべき存在なのです。

■■■■ ゲームの魅力とは?

家庭で味わえる本格的なスポーツ体験

1980年代前半、家庭用ゲームといえばまだ単純な遊びが中心でした。そんな時代に『テニス』がもたらしたのは、「テレビ画面の中で本物のスポーツをしているような感覚」でした。得点の数え方、サーブの失敗、ラリーの緊張感といった要素がしっかりと盛り込まれており、ただボールを打ち合うのではなく、スポーツ競技そのものを体験できることが最大の魅力でした。

直感的でわかりやすい操作性

『テニス』は操作が極めてシンプルです。十字キーで選手を動かし、ボタンでショットを打つという直感的な仕組みは、初心者でもすぐにプレイできるように設計されていました。さらに、ボールに当てる位置やボタンを押すタイミングによってショットの方向が変化するため、慣れてくると「狙って打ち返す」という高度な戦術も可能になります。この「誰でも遊べるのに奥深い」という設計は、今なお任天堂作品に受け継がれている哲学といえるでしょう。

ロブとスマッシュの駆け引き

本作が高く評価された理由のひとつが、ショットの多様性です。通常のストロークに加え、ロブショットを使えば相手の頭上を抜くことができ、ネット際でのプレイではスマッシュのような強打が炸裂します。単純にボールを返すだけでなく、「相手の位置を見て次の一手を考える」必要があるため、戦略性が生まれました。アクション性と駆け引きが両立している点は、当時のスポーツゲームとしては革新的でした。

成長を実感できる難易度設計

5段階に分かれたレベル設定も魅力のひとつです。初心者はレベル1から始め、少しずつ慣れてくるとレベルを上げて挑戦できます。レベルが上がるにつれて相手の球速や精度が増し、プレイヤーはより正確な操作を求められるようになります。この「最初は簡単、だんだん手強く」という流れは、プレイヤーに自然な成長実感を与え、繰り返し遊びたくなる要因になっていました。

協力プレイの楽しさ

2人同時プレイでは、プレイヤー同士が協力してコンピュータとダブルスを戦います。この仕組みは「友達と一緒に力を合わせる」楽しさを提供し、対戦型では得られない一体感を生み出しました。ゲームセンターに行かなくても、家庭で協力プレイを楽しめるという点はファミコンならではの魅力であり、友達や兄弟と盛り上がる要素として人気を集めました。

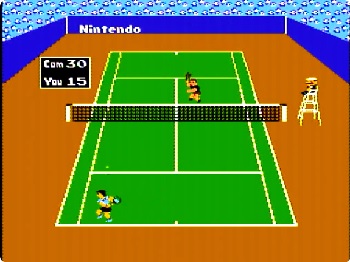

グラフィックと臨場感

画面構成も特筆すべき点です。クォータービューを取り入れたコートの描き方は遠近感を意識しており、奥にいる相手選手が小さく、手前の自キャラが大きく描かれることで、試合の立体感が表現されています。さらにボールの軌道も擬似3D的に描かれ、高さやスピードの違いを視覚的に感じ取れる仕組みになっていました。当時のファミコン性能でここまでの臨場感を再現したこと自体が画期的だったのです。

マリオのカメオ出演という遊び心

審判として登場するマリオの存在は、遊び心をくすぐる要素でした。普段は主人公として活躍するキャラクターが、ここでは笛を吹いてジャッジを下す姿を見せる。この意外性がプレイヤーに小さな驚きを与え、ゲームを単なる競技シミュレーションではなく「任天堂らしいエンターテインメント」へと引き上げていました。

短時間でも長時間でも楽しめる設計

『テニス』は1セットごとに区切りがつくため、短時間で遊ぶことができます。一方で高難易度に挑戦すれば何度もリトライすることになり、長時間プレイにも耐えられる設計になっています。この柔軟さは「ちょっとした空き時間に遊ぶ」「じっくり攻略する」という両方の遊び方を可能にし、幅広いプレイヤー層に受け入れられる理由となりました。

スポーツゲームの基盤を築いた意義

この作品は単なる1本のゲームに留まらず、その後のスポーツゲームの方向性に大きな影響を与えました。現代のテニスゲームや他のスポーツタイトルでも、ルールに則りつつ操作の簡便さを保ち、戦術的な駆け引きを盛り込むという設計は共通しています。その原点を体現した『テニス』は、まさに「スポーツゲームの雛形」といえるでしょう。

まとめ

総じて『テニス』の魅力は、「簡単操作」「戦略性」「協力プレイ」「臨場感」「遊び心」の5つに集約できます。これらの要素がバランスよく組み合わさり、家庭用ゲーム機の可能性を大きく広げた作品として、発売から数十年を経た今でも語り継がれているのです。

■■■■ ゲームの攻略など

サーブの基本と成功のコツ

『テニス』の試合はサーブから始まります。プレイヤーキャラは自動でボールをトスし、その落下に合わせてボタンを押すことでサーブが成立します。最大のポイントは「トスされたボールがちょうど打点に来た瞬間」を見極めることです。早すぎるとネットに直撃、遅すぎるとフォールト判定となってしまいます。攻略の第一歩はこのリズムを体に覚え込ませることです。慣れてきたらサーブ位置をコートの左右に振ることで、相手を崩す展開も可能になります。

ラリーを制するための立ち位置

テニスにおいてラリーは最も重要な要素です。本作では選手を上下左右に動かすことができ、打点に入る位置がショットの成否を左右します。攻略のコツは「ボールがバウンドする位置を予測して先回りする」こと。ギリギリで追いつくよりも、余裕を持って構えることで打ち返しの精度が格段に上がります。また、中央付近に立つことで左右どちらのボールにも対応しやすくなり、安定した守備が可能になります。

ショットの打ち分けと戦略

『テニス』では通常ショットのほか、ロブショットも打ち分けられます。ロブは相手がネット際にいるときに有効で、頭上を抜いてエースを取るチャンスが生まれます。一方で通常ショットはスピードと安定感があり、ベースラインからのラリーで威力を発揮します。攻略の鍵は「相手の位置を見ながら打ち分ける」こと。単調な返球ではAIに読まれやすいため、ロブと強打を交互に使うことで試合を有利に進められます。

ネット際での攻防

前に出てネット際を制する戦法はリスクもありますが、相手を追い詰めるには非常に効果的です。ネット際では打点が高くなり、角度をつけたショットや強烈なスマッシュが可能になります。攻略のポイントは「相手の返球が浅くなる瞬間を逃さない」こと。そのタイミングで前に詰めれば、一気に得点につながります。ただし、ロブで頭上を抜かれる危険もあるため、リスクとリターンを天秤にかけた判断が必要です。

レベル別攻略法

『テニス』は5段階のレベル設定があり、それぞれに異なる戦い方が求められます。 – レベル1・2:相手の動きが遅く、ショットも甘いので、基本操作を練習するのに最適です。落ち着いて返球すればほぼ勝てます。 – レベル3:相手の球速が増し、コースも厳しくなります。左右に振られることが多いため、中央を意識したポジショニングが重要です。 – レベル4:相手は強打を多用し、隙を見せなくなります。ロブを効果的に使い、体勢を崩してから攻める戦術が有効です。 – レベル5:最高難度。高速ラリーが続くため、瞬時の反応と予測が求められます。ここでは相手を完全に崩すよりも、ミスを誘う粘り強いラリーが勝利のカギになります。

協力プレイでの役割分担

2人同時プレイのダブルスでは、プレイヤー同士の連携が重要です。基本は「前衛と後衛に分かれる」役割分担。前衛がネット際で相手のボールを早めに潰し、後衛が守備範囲を広くカバーすることで安定した戦術になります。息を合わせて位置取りを変えることで、相手にプレッシャーをかけやすくなります。協力プレイの面白さは、この連携感にあります。

得点を重ねる心理戦

AI相手とはいえ、同じ打ち方を繰り返すと返球されやすくなります。攻略のコツは「意図的に同じ動作を見せつつ裏をかく」こと。たとえば、数回連続でクロスショットを打ち、次にストレートを狙えば相手は遅れることが多いです。こうした心理的な駆け引きが可能になるのも、本作の奥深さの一因です。

リズムと持久戦への対応

長いラリーでは集中力が試されます。ボールの軌道やバウンドのリズムを掴み、相手に先にミスをさせることが重要です。特に高レベルでは一球の凡ミスが致命傷になるため、無理なショットを狙わず確実に返す意識が勝利につながります。

勝利演出を目指すモチベーション

本作では各レベルをクリアすると祝福のメッセージや賞金表示が用意されており、それ自体がプレイヤーのモチベーションとなります。単なる点数稼ぎではなく「次のレベルを突破してさらに上を目指す」明確な目標があるため、攻略意欲を維持しやすい構造でした。

まとめ

『テニス』の攻略は、単なるアクションの反射神経だけでなく、立ち位置、ショットの選択、リズムの把握、協力プレイでの連携といった複数の要素が絡み合っています。シンプルなルールでありながら、やり込み次第で奥深い戦術を体験できる設計は、まさに任天堂らしい「遊びの奥行き」を示しています。

■■■■ 感想や評判

発売当時のプレイヤーの第一印象

1984年当時のプレイヤーにとって『テニス』は新鮮な驚きをもたらしました。テレビ画面上でラケットを振るキャラクターが動き回り、実際の試合さながらに得点が進行する様子は、それまでの「バーと玉を打ち合う」だけのテニス風ゲームとはまったく異なる体験でした。子どもたちはもちろん、大人も「これが家庭用でできるのか」と感嘆し、ファミコンの潜在能力を強く印象づける作品となりました。

雑誌やメディアでの評価

当時のゲーム雑誌や専門誌においても『テニス』は高く評価されました。特に「テニスのルールを忠実に再現した点」「難易度を選べるため初心者から上級者まで楽しめる点」が好意的に取り上げられました。グラフィック面でも、遠近感を意識したコート描写やラケットを振るアニメーションは「臨場感がある」と評され、ファミコン初期ソフトの中でも完成度の高い一本として扱われていました。

子どもたちの遊び場での人気

発売からしばらくすると、友達同士で『テニス』を遊ぶ姿が家庭や駄菓子屋の店先で見られるようになりました。対戦こそできなかったものの、ダブルス協力プレイで盛り上がる光景はよく目撃されました。1人がプレイし、他の友達が「そこは前に出ろ!」「ロブだ!」と横からアドバイスするなど、観戦しながらワイワイ遊ぶスタイルが広がったのも特徴的でした。

協力プレイへの評価

一部のプレイヤーは「2人対戦ができないのは残念」と感じたものの、協力プレイの仕組みは意外なほど好評でした。仲間と力を合わせてコンピュータに挑む形式は、対戦で勝ち負けを競うのとは違う楽しみを与え、「協力して勝ったときの達成感が大きい」という声が多く寄せられました。ゲームの遊び方として「敵はコンピュータ、味方は友達」という構造が新鮮だったのです。

難易度に関する感想

難易度が5段階に分かれている点はプレイヤーによって評価が分かれました。低レベルは「初心者でも楽しく遊べる」と歓迎されましたが、最高レベルは「人間離れしていて勝てない」との声もありました。とはいえ、その難しさこそがやり込み要素となり、腕を磨くモチベーションになったという意見もあります。

マリオ審判のインパクト

意外に強い印象を残したのが審判として登場するマリオの存在でした。「あのマリオがここに!」という驚きや、「黒い服のマリオは珍しい」という話題性は、友達同士の会話のネタにもなりました。単なる背景キャラクターに過ぎないのに、「マリオが見守っている」という安心感があると語る人も多く、任天堂らしい遊び心が高評価につながった部分です。

後年のレトロゲーム愛好者の視点

現在では『テニス』は「ファミコン黎明期を象徴する一本」として語られることが多いです。ゲーム史を振り返る愛好者からは「スポーツゲームの原点」「シンプルながら完成度が高い」「今遊んでも操作の気持ちよさを感じる」といった評価が寄せられています。一方で「対戦できないのが惜しい」「AIのパターンが単調」といった冷静な指摘もあり、当時の制約を考慮しつつも、歴史的な意義を認める声が主流です。

海外での評価と人気

『テニス』は海外でも発売され、特にアメリカでは「Nintendo Tennis」という名で親しまれました。海外レビューでは「家庭でテニスを体験できる初めての本格的なソフト」と評価され、シンプルさゆえに広い年齢層に受け入れられました。北米市場での人気はその後の任天堂スポーツシリーズ展開にもつながり、グローバルに支持された作品といえます。

現代のプレイヤーからの感想

近年、レトロゲーム配信やミニファミコン収録などで再び触れる機会が増えたことで、現代のプレイヤーからも感想が寄せられています。「シンプルだからこそすぐ遊べる」「今のゲームにない緊張感がある」と好意的な意見が多い一方、「画面が見づらい」「スピード感が時代を感じさせる」といった意見も見られます。それでも「レトロ感を含めて楽しめる」という受け止め方が主流で、懐かしさと共に新鮮さを感じる人も少なくありません。

総合的な評価

総じて『テニス』は、当時のプレイヤーからは「家庭で本格的なスポーツができる」という驚きを、現代のプレイヤーからは「シンプルだが奥深い」という再評価を受けており、世代を超えて価値を持つ作品です。批判点もあるものの、それ以上に「ファミコン時代の基礎を築いた名作」という認識が定着しており、今なおゲーム史に名を残す存在といえるでしょう。

■■■■ 良かったところ

スポーツルールの忠実な再現

『テニス』の大きな魅力は、実際のテニスのルールを丁寧に落とし込んでいる点です。当時は「点を取ったら勝ち」という単純なルールのゲームが多かった中、ゲームカウントやセットの概念をきちんと導入していました。これによって「テニスを知らない子どもが遊んでルールを覚えた」という声もあり、遊びながら学べる教育的な側面も評価されました。

わかりやすくも奥深い操作性

操作が簡単で誰でもすぐに遊べることは、ファミコン世代の家族にとって大きな利点でした。十字キーとボタンだけのシンプルな操作でありながら、ボールを打つタイミングやラケットの位置でショットの方向が変わる仕組みは「遊ぶほどに上達を実感できる」と評判でした。この直感的な気持ちよさは、後年のスポーツゲームにも継承されています。

臨場感あるビジュアル表現

グラフィックは当時の基準を超える完成度を誇っていました。遠近感を意識したコートの描写、ボールの高さや軌道を工夫して表現した疑似3D的な演出は「本当にテニスをしているようだ」と好意的に受け止められました。さらに選手がラケットを振るモーションまで再現されていたため、プレイヤーは動きに没入しやすくなっていました。

協力プレイの楽しさ

ダブルスモードで友達や兄弟と協力して遊べる点も、多くのプレイヤーに支持されました。協力して相手を倒すという体験は「自分一人で勝ったときよりも嬉しい」と感じる人も多く、遊びの幅を広げていました。勝利の瞬間を分かち合える仕組みは、家庭用ゲーム機ならではの魅力であり、今でも「盛り上がった思い出」として語られる要素です。

成長を感じられる難易度設計

5段階のレベル設定は「初心者から上級者まで楽しめる」設計でした。最初は簡単な相手に慣れて、徐々にレベルを上げていくと、操作が自然に上達していく感覚を得られます。この「練習と成果が直結する」構造はプレイヤーにモチベーションを与え、繰り返し遊ぶ動機となりました。

勝利演出による達成感

レベルをクリアすると表示される優勝カップや賞金額は、当時の子どもたちに強烈なインパクトを与えました。「次はもっと高い賞金を目指そう」と思わせる演出は、シンプルながらリプレイ性を高める工夫となっていました。短いファンファーレや祝福メッセージもプレイヤーを喜ばせる要素で、努力が形になることの嬉しさを感じられました。

マリオの登場によるサプライズ

審判として登場するマリオは、ファンにとって嬉しいおまけ要素でした。特にまだ「スーパーマリオブラザーズ」以前の段階であったため、「マリオが他のゲームに登場する」という事実自体が驚きでした。遊び心ある演出として記憶に残り、任天堂の世界観がひとつにつながっているように感じさせてくれる存在でした。

短時間でも遊べる手軽さ

1セットごとに区切りがつくため、「ちょっとした時間に遊ぶ」というライトな楽しみ方も可能でした。反対に、全レベル制覇を目指すようなやり込みもできるため、短時間でも長時間でも満足できる設計は「家族全員が交代で遊べる」スタイルに適していました。

スポーツゲームの未来を感じさせた作品

『テニス』の存在は、その後のスポーツゲームにおける方向性を示しました。実際のルールに基づいた設計、奥深い駆け引き、臨場感を大切にした表現、そして協力プレイの楽しさ。これらの要素は後に『マリオテニス』シリーズや他社のテニスゲームにも受け継がれました。ファミコン初期にして既に「スポーツゲームの基盤を築いた」といえる完成度は、多くのプレイヤーに「未来を感じさせた作品」として強く印象に残っています。

まとめ

『テニス』が評価された理由は一言でいえば「シンプルさと本格性の両立」です。誰でも遊べる簡単さと、やり込むほど深まる戦術性。この二つが絶妙に調和した結果、プレイヤーに強い満足感を与えました。結果として、本作は単なるファミコン初期の一本ではなく、今なお語り継がれるスポーツゲームの金字塔となったのです。

■■■■ 悪かったところ

プレイヤー同士で対戦できない仕様

最も多く指摘されたのは「2人対戦ができない」という点です。2人用モードはダブルスの協力プレイであり、友達同士で真剣勝負を楽しむことはできませんでした。スポーツゲームといえば競い合う楽しさを求める人も多いため、「なぜ対戦がないのか」と残念がる声は少なくありませんでした。ただし、当時の画面構成や操作性を考えると対戦は公平性に欠ける可能性もあり、この仕様はやむを得なかった面もあります。

2P側の不利なポジション

協力プレイにおいては、2Pが画面奥側を担当することになります。奥側はキャラクターが小さく描かれ、ボールとの距離感が掴みにくいため、初心者にとっては扱いづらいものでした。そのため「2Pは損な役割」という印象を持つ人も多く、友達同士で交代する際に「先に1Pをやりたい」と取り合いになることもあったようです。

単調になりやすい試合展開

ゲーム性は確かに本格的でしたが、長時間プレイすると展開が単調に感じられるという声もありました。相手AIの動きはレベルが上がると速くなるものの、パターンがある程度固定化されているため、慣れると「同じ攻防の繰り返し」になりやすかったのです。特にソロプレイを長く続けると、戦術の幅が限られていることが不満につながりました。

グラフィックの制約

当時としては画期的な遠近感のあるコート描写でしたが、現在の目で見るとやはり表現力の限界があります。キャラクターがシンプルすぎて個性がなく、観客や周囲の背景も最小限しか描かれていません。そのため、臨場感はあるものの「大会の雰囲気を味わいたい」という期待には応えきれていなかったといえるでしょう。

音楽や効果音の物足りなさ

ゲーム中は効果音が中心で、BGMはほとんど流れません。集中しやすい反面、「もう少し盛り上がる音楽が欲しい」という声もありました。試合に勝利した際の短いファンファーレは爽快感がありましたが、それ以外の場面ではやや淡白で、長時間プレイすると寂しさを感じることもありました。

難易度の急激な上昇

レベルが上がるにつれてAIは格段に強くなりますが、その上がり幅が大きすぎると感じるプレイヤーもいました。レベル3までは余裕でも、レベル4や5に突入すると途端に歯が立たなくなるケースが多く、初心者には理不尽さを覚えさせる場面もありました。「練習すれば勝てる」という範囲を超えていると感じる人もおり、バランス面に不満を持つ声があったのです。

演出面の少なさ

勝利時に優勝カップや賞金が表示される演出はありましたが、派手さは控えめでした。選手がトロフィーを掲げるなどのアニメーションがあればさらに盛り上がったはず、という意見もあります。現代の視点ではシンプルすぎると感じられ、当時のプレイヤーからも「もう少しご褒美が欲しい」と言われることがありました。

ゲームの寿命の短さ

シンプルな作りであるがゆえに、やり込み要素には限界がありました。一通りのレベルをクリアすると、次の挑戦への動機づけが薄れてしまうのです。対戦要素があれば繰り返し遊べた可能性がありますが、協力プレイのみだったため、「一人で遊ぶと飽きが早い」という印象を持たれることもありました。

ファミコン後期のスポーツゲームとの比較

本作は初期の作品であるため仕方ありませんが、後に登場する『マリオオープンゴルフ』や『ファミリースタジアム』などのスポーツゲームと比べると、やはり演出や操作の自由度で劣る部分があります。後発の作品を知ってから改めて『テニス』を遊ぶと、「やはり初期作品の限界が見える」と感じる人も少なくありません。

まとめ

『テニス』は当時としては革新的なスポーツゲームでしたが、今振り返ると「対戦の欠如」「単調さ」「演出の乏しさ」など、いくつかの課題も見えてきます。ただし、これらの弱点は同時に「初期作品だからこその制約」として理解されており、その後の任天堂がスポーツゲームを進化させていくための礎になったともいえるでしょう。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

プレイヤーキャラクターの魅力

『テニス』のプレイヤーキャラクターは見た目こそシンプルですが、ラケットを振る動作や素早いステップなどが丁寧に描写されていました。当時の子どもたちは「自分自身がコートで戦っている」ような感覚をキャラクターに重ね合わせ、自然と愛着を持つようになったといいます。特にボールを打ち返す瞬間の動きには爽快感があり、プレイヤーに「このキャラクターは自分の分身」という意識を芽生えさせていました。

審判として登場するマリオ

もっとも人気を集めたのは、やはり審判役として登場するマリオでした。当時はまだ『スーパーマリオブラザーズ』が発売される前であり、現在ほどの国民的キャラクターではありませんでしたが、それでも「ドンキーコング」などでおなじみの存在だったため、見つけた瞬間に嬉しくなるファンは多かったのです。しかも本作のマリオは、黒地に白いオーバーオールという珍しい姿で描かれており、ファンの間では「レアな衣装」として語られることもありました。

マリオの存在が与える安心感

プレイヤーにとって、試合を見守るマリオは単なる審判ではなく、安心感を与える存在でもありました。彼が点数を宣告し、試合の流れを管理してくれることで、プレイヤーは「間違いなく正しいルールで進んでいる」と実感できたのです。子どもたちの中には「マリオが見てくれているから負けても納得できる」という声もあり、ゲームに公正さと遊び心を同時に持ち込むことに成功していました。

シンプルながら存在感のある相手キャラ

対戦相手となるCPUキャラクターたちにも、ユニフォームの色によってレベルごとの個性が与えられていました。赤、青、緑などの異なる色合いが「強さの目印」となり、プレイヤーは試合開始時に「今日はこの相手に勝てるだろうか」と緊張感を抱きました。見た目に大きな違いはなくても、「あの緑の相手は強敵だった」と記憶に残ることも多く、プレイヤーそれぞれに思い出のライバルキャラが存在したのです。

友達や家族と重ねたキャラクター像

ダブルスプレイでは、自分と友達、あるいは兄弟と協力して操作することが多かったため、キャラクターへの愛着はより深まりました。「自分は前衛」「君は後衛」と役割を決めて遊ぶうちに、それぞれのキャラクターに個性を感じるようになり、「あの時のキャラは頼りになった」という思い出が語られることもありました。

マリオ登場の先駆的意義

後にマリオは数多くのジャンルに登場し、テニスでも『マリオテニス』シリーズとして主役を張るようになります。その原点ともいえるのが本作での審判役です。プレイヤーにとって「好きなキャラクターはマリオ」と答える理由は、単なる人気キャラだからではなく、「ゲームの世界に任天堂らしいつながりを感じさせたから」なのです。この点で、『テニス』に登場するマリオはゲーム史的にも重要な存在でした。

まとめ

『テニス』に登場するキャラクターはシンプルながらも強い印象を残しました。プレイヤーキャラは自分の分身として愛され、CPU相手にはライバル意識を抱き、そしてマリオは安心感とサプライズを提供しました。結果として、多くの人に「好きなキャラクターはやっぱりマリオ」と語らせることになり、今なおレトロゲーマーの記憶に鮮やかに残り続けています。

[game-7]

■ 中古市場での現状

中古市場における『テニス』の位置づけ

1984年に発売されたファミコン用ソフト『テニス』は、現在では「ファミコン初期の代表的なスポーツゲーム」としてレトロゲーム市場で一定の需要があります。大ヒット作と比べれば出品数は少ないですが、任天堂の無印スポーツシリーズとしてコレクション対象にする人も多く、中古市場では安定した取引が続いています。

ヤフオクでの取引状況

ヤフオクでは、『テニス』のカセット単品が1,000円前後から出品されることが多いです。状態が悪いもの(ラベルの剥がれや黄ばみがある場合)は800円程度で落札されることもありますが、比較的きれいなものは1,500円~2,000円台で安定しています。箱・説明書が揃った完品は出品数が少なく、3,000円以上になることも珍しくありません。未使用品や新品同様の保存状態であれば5,000円以上に達するケースもあり、コレクター需要の高さが反映されています。

メルカリでの販売価格帯

フリマアプリ「メルカリ」では、流通量が比較的多く見られます。カセットのみの出品は1,200円~2,000円前後が中心で、「動作確認済み」と明記されたものがよく売れています。箱・説明書付きの出品は少数ですが、あれば即売れすることも多く、価格は3,000円前後に集中しています。特に「送料無料」「即購入可」と記載されたものは早い段階で売れる傾向が強いです。

Amazonマーケットプレイスでの相場

Amazonでは価格がやや高めに設定される傾向があります。中古ソフトのカセット単品でも2,500円~3,500円程度で出品されることが多く、動作保証や返品対応が明記されている商品ほど値段が高くなる傾向にあります。完品の出品はさらに高額で、4,000円~6,000円台で並ぶケースも確認されています。Amazon特有の「安心感」や「プライム対応」が価格を押し上げていると考えられます。

楽天市場での取り扱い状況

楽天市場では、ゲームショップや中古専門店が出品しており、カセット単品は2,000円前後、完品は3,000円~4,000円程度で販売されることが多いです。出品数はそれほど多くはありませんが、信頼性の高いショップが扱っているため、コンディションの説明が丁寧に記載されている点が特徴です。

駿河屋での販売状況

中古ゲームの大手「駿河屋」でも『テニス』は取り扱われています。カセットのみで1,200円~1,800円程度、箱・説明書付きで2,500円前後が相場です。状態が良いものは在庫切れになることも多く、安定した需要がうかがえます。駿河屋は買取も行っており、査定価格は数百円から1,000円程度と控えめですが、確実に売却できる安心感が魅力です。

ディスクシステム版の存在

1986年にはディスクシステム版『テニス』も発売されており、こちらもコレクター市場で取引されています。ディスク版はカセット版よりも流通量が少なく、相場はやや高めです。状態によっては2,000円~4,000円前後で取引され、箱や説明書が揃った完品は5,000円以上に達することもあります。

価格変動の傾向

全体的に『テニス』はプレミア化するほどの希少性はないものの、安定した人気があるため相場は大きく下がっていません。特にコレクション目的で「任天堂スポーツシリーズを揃えたい」という需要が一定数あり、そのニーズが価格を支えていると考えられます。

コレクターにとっての価値

『テニス』はファミコン初期の歴史を語るうえで欠かせない作品です。そのため、単なるプレイ用ではなく「歴史的価値を持つソフト」として購入するコレクターも少なくありません。カセット単品よりも、箱・説明書付きの完品が特に重視される傾向があります。

まとめ

中古市場における『テニス』は、手に入れやすい価格帯でありながら、任天堂の歴史を感じられる一本として安定した需要を持っています。状態によって価格差は大きいですが、コレクション目的や懐かしさから購入する人が多く、今後も一定の市場価値を保ち続けると考えられます。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

マリオテニス エース Nintendo Switch HAC-P-ALERA

評価 4.25

評価 4.25【1日と5.0のつく日、18日はポイント3倍!】【中古】テニスの王子様 もっと学園祭の王子様 DS

評価 5

評価 5【PS】THE テニス SIMPLE1500シリーズ Vol.26 【中古】プレイステーション プレステ

【新品】マリオテニス エース/Switch/HACPALERA/A 全年齢対象 ※レターパック全国送料無料【即日発送、土、祝日発送 】ゲーム周辺機器

評価 1

評価 1オーイズミアミュージオ|Oizumi Amuzio テニス ワールドツアー 2【PS4】 【代金引換配送不可】

【中古】Switch マリオテニス エース

【Nintendo Switch】THE体感!スポーツパック ~テニス・ボウリング・ゴルフ・ビリヤード~

評価 5

評価 5![【中古】【表紙説明書なし】[FC] テニス(Tennis) 任天堂 (19840114)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102258.jpg?_ex=128x128)