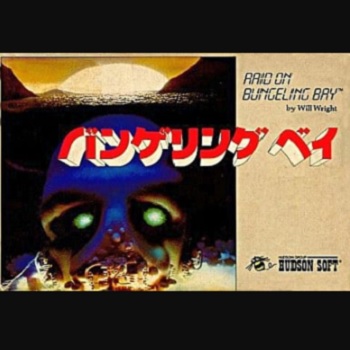

【中古】北米版 ファミコン NES Raid on Bungeling Bay バンゲリング ベイ

【発売】:ハドソン

【開発】:ハドソン

【発売日】:1985年2月15日

【ジャンル】:シューティングゲーム

■ 概要

開発と発売の背景――ハドソンが挑んだ革新的ヘリコプター戦略ゲーム

1985年2月15日、ハドソンから発売されたファミリーコンピュータ用ソフト『バンゲリング ベイ』(Raid on Bungeling Bay)は、当時の家庭用ゲームとしては非常に珍しい「上空から見下ろす全方位スクロール型シューティング」であった。本作はアメリカのブローダーバンド社が開発したコモドール64版をハドソンがライセンスを得て移植したもので、日本国内ではやや異色の存在として登場した。単なる移植ではなく、ファミコンの性能に合わせて描画速度や操作レスポンスを最適化するため、開発陣はROM容量の制約と戦いながらも高い完成度を実現している。 プレイヤーは「ヘリコプター部隊のパイロット」となり、広大な海域上に点在する敵国「バンゲリング帝国」の工場をすべて破壊することが最終目的である。単純な撃ち合いではなく、空母への着艦・補給、敵戦艦の建造阻止、レーダー網の破壊など、複数の要素が複雑に絡み合った戦略性の高い作品として、当時のシューティングゲームの常識を覆した存在だった。

「バンゲリング帝国三部作」の一角としての位置づけ

このタイトルは『ロードランナー』『チョップリフター』と並んで、ファンの間で「バンゲリング帝国三部作」と呼ばれるシリーズの一つに数えられる。いずれも“バンゲリング帝国”という架空の悪の国家をテーマにしており、軍事侵略や支配に立ち向かう主人公の姿を描いている。前2作がそれぞれアクションパズル、救出型シューティングだったのに対し、『バンゲリング ベイ』は戦略的リアルタイム要素を取り入れた空戦ゲームとして異彩を放った。 この“帝国シリーズ”の流れは単なる偶然ではなく、当時の西海岸ゲーム開発者たちが「軍産的暴力社会を風刺する」テーマとして設定していたものであり、バンゲリング帝国の名は一種の象徴として機能していた。ハドソンによるファミコン移植では、そうした海外的風刺要素は薄れたが、代わりに日本的な“プレイヤースキル重視の達成感”が強調されている。

ゲームシステムの基本構造――「空母」と「戦場」が生み出す緊張感

『バンゲリング ベイ』の最大の特徴は、プレイヤーが操るヘリコプターを中心に展開する「戦場の動的変化」である。マップは10×10の広大なエリア(全100画面相当)で構成されており、敵拠点・工場・レーダー・戦艦の建造ドックなどがランダムな位置に配置される。 ゲーム開始時、プレイヤーは自軍の空母から離陸し、敵陣地に向かって出撃する。敵の工場を爆撃して破壊していくのが主な目的だが、時間経過とともに敵軍は兵器を生産し、やがて空母を直接攻撃する「戦艦」や「戦闘機」を出撃させてくる。そのため、単に攻撃するだけでなく、「どの工場を優先して潰すか」「補給をどのタイミングで行うか」「空母をどの方向から守るか」といったリアルタイム戦略判断が要求される。 爆弾は9発しか搭載できず、使い切ると空母または一部の基地に着陸して再補給する必要がある。さらに、ダメージを受けるとヘリの機動力が落ち、最終的に墜落してしまう。この“損傷状態の挙動変化”は、当時のファミコンでは極めて珍しいリアルな演出であり、多くのプレイヤーに「機体を操る重み」を実感させた。

操作感とゲームデザインの革新性

操作系は十字ボタンで16方向旋回、Aボタンで機銃、Bボタンで爆弾投下という仕様。十字キー上下で速度を調整する「ラジコン型操作」は当時としては非常に斬新で、慣れないうちは思うように動けないが、慣れると機体の旋回・後退・急制動を駆使した高度な戦術飛行が可能になる。この独特の操作性は、後年の『デザートストライク』(メガドライブ, 1992)などの作品にも影響を与えたとされる。 また、地形の色調が時間経過によって「昼→夕方→夜→朝」と変化していく演出も注目すべき点である。当時のハードウェア性能では表現が難しいグラデーションを巧みに利用し、プレイヤーに“戦場が生きている”感覚を与えた。爆撃で海が赤く染まる瀕死演出など、戦場の緊迫感を視覚的に伝える表現力は、他の同時期のシューティング作品には見られなかった。

戦略性と難易度のバランス

このゲームが単なる“撃ちまくり型”のシューティングではなく、プレイヤーに「リスク管理」と「計画性」を求める点にこそ真の面白さがある。たとえば、敵工場を一気に全滅させようとすると弾薬が足りず、途中で補給に戻る間に敵が反撃を開始してしまう。逆に補給ばかり優先すると、時間経過で敵の戦艦が完成してしまい、空母が沈没する危険が高まる。 プレイヤーは限られた時間と資源の中で、どの目標を優先すべきかを考える必要がある。これは、後年登場するリアルタイムストラテジー(RTS)やサンドボックス型ゲームの原型的な発想にも通じるものであり、『バンゲリング ベイ』が後のゲームデザイン史に与えた影響は極めて大きい。

隠された2人プレイモードと実験的要素

本作にはもう一つの注目点として、「2プレイヤーモード」という特殊な仕様がある。通常の協力プレイではなく、2Pが敵軍側を操作して1Pのヘリと戦う対戦型プレイになっているのだ。2Pは第2コントローラーのマイク機能を使って“指令”を出すことができ、叫ぶことで敵機を誘導させるといった奇抜な遊び方が可能だった。この仕組みはハドソンの開発スタッフがROM容量の残りわずかなスペース(わずか8ビット分)を活用して実装したもので、完成直前2日前に追加されたという逸話も残っている。 このモードはバランス面では荒削りだが、ファミコン黎明期における「音声入力型プレイ」の先駆けとして高く評価されている。結果的に“IIコンのマイクで叫ぶと敵が集まる”という奇妙な現象はプレイヤーの記憶に強く残り、『バンゲリング ベイ』を語る上での象徴的エピソードの一つとなった。

未完のエンディングとその意味

一方で、本作には明確なエンディング画面が存在せず、工場をすべて破壊しても再び同じマップが繰り返されるという構造になっている。これにより、「どこまで進めばクリアなのか分からない」という戸惑いを覚えたプレイヤーも多かった。当時の開発現場ではROM容量の制約が厳しく、エンディングを入れる余裕がなかったとされるが、この仕様が結果的に“永遠に続く戦争の虚しさ”を暗示していると解釈するファンも少なくない。 つまり『バンゲリング ベイ』は、単なるアクションゲームにとどまらず、戦略・戦争・破壊といったテーマを内包した寓話的な作品でもあったのだ。

ファミコン移植としての完成度と遺産

ファミコン版『バンゲリング ベイ』は、グラフィック面や処理速度においてオリジナルのコモドール64版より制限が多かったものの、システム的には非常に忠実な移植であった。ハドソンは限られたROM容量の中で戦略性と操作感を保ちつつ、家庭用向けに遊びやすいテンポへ調整している。日本のプレイヤーの中には当初「難しすぎる」「地味すぎる」と感じた人もいたが、後にその深い戦略性が再評価され、ファミコン初期におけるリアルタイム戦術ゲームの先駆けとして位置づけられるようになった。 ハドソンは本作の経験をもとに、後の『ボンバーマン』シリーズや『スターソルジャー』など、戦略性とアクション性を融合させたタイトルへと発展させていく。そうした意味でも『バンゲリング ベイ』は、ハドソンの開発史における重要な実験作として語り継がれている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

独特な戦場構成が生む「自由度と緊張感」

『バンゲリング ベイ』の最大の魅力は、プレイヤーの判断によって戦況が刻々と変化する“自由度の高さ”にある。当時のファミコンソフトの多くは、画面が固定されているか、右方向へのスクロールが基本であった。しかし本作は上空から見下ろす全方位型スクロールマップを採用しており、プレイヤーは360度どの方向へも飛行可能。敵基地をどの順番で破壊するか、補給タイミングをいつ取るかも自分で決めることができた。 この自由さがもたらすのは、単なる“操作の幅広さ”だけではない。どの工場を最初に叩くかで敵の行動が変わり、攻撃の遅れがそのまま戦艦建造につながる。つまり、自分の選択が戦場の運命を左右するというリアルな戦略感が生まれているのだ。自由と責任が表裏一体になった設計こそ、本作の本質的な魅力である。

当時の常識を覆した「全方位スクロール」演出

1985年当時、ファミコンで上下左右すべてにスクロールできるゲームはほとんど存在しなかった。『ゼビウス』や『1942』といった名作は縦スクロールが基本であり、プレイヤーは敵を迎え撃つだけだった。しかし、『バンゲリング ベイ』ではプレイヤー自身が戦場を“探索”し、攻撃ルートを“構築”する必要がある。 この探索性は単調なステージ構成とは一線を画し、海と島が連なる広大なマップを自分の判断で飛び回る体験は、当時のユーザーに強烈な印象を与えた。視覚的にはシンプルなドット絵ながら、敵の索敵レーダーや工場の煙、爆撃の閃光が織りなす光景は非常に生々しい。さらに時間経過による「昼・夕・夜・明け方」の変化が、戦場の“リアルな時間”を感じさせ、プレイヤーの没入感を高めた。

音と操作の一体感――「空を飛ぶ感覚」の再現

本作のもう一つの魅力は、操作とサウンドが密接に結びついている点だ。ヘリのエンジン音は単なる効果音ではなく、機体の速度や高度感を示す指標となっており、プレイヤーは音の変化で自分の飛行状態を直感的に判断できる。爆弾を投下する際の“重い鈍音”、敵機を撃墜したときの“炸裂音”、そして空母への着艦時の“安堵を感じる静音”――これらの演出が戦場の空気を見事に表現している。 また、操作面では十字キーの左右で旋回、上下で速度調整という方式を採用。これは一見ラジコン操作のようで戸惑うが、慣れると滑空や旋回射撃など、自由自在な空戦アクションを繰り出せるようになる。機体を旋回させながら爆弾を精密に投下したときの快感は、他のどのファミコンソフトにもない独特の手応えだ。

敵の“生産力”という概念が生む戦略的面白さ

『バンゲリング ベイ』が革新的だったのは、敵を単なる出現パターンではなく“生産システム”として扱った点である。敵国の工場は時間経過とともに戦闘機や戦艦を生産し続ける。プレイヤーがそれを放置すれば、戦場の制空権は一気に奪われる。 つまり、敵を倒すよりも“敵の生産拠点を潰す”ことが最も効果的な戦略となる。これにより、プレイヤーは単なる射撃ではなく、経済戦・補給戦の感覚を味わうことになる。敵のレーダーを先に破壊すれば索敵精度が下がり、戦闘機の出現頻度も減る。このように、ゲーム内の要素が有機的に連動している点が、プレイヤーの戦略思考を大きく刺激した。

「空母を守る」という心理的プレッシャー

本作のもう一つの緊張感は、自軍空母の存在である。空母はプレイヤーの補給基地であり、撃沈されるとゲームオーバーになる。空母は海上を常に航行しており、敵に発見されると集中攻撃を受ける。そのため、プレイヤーは敵拠点を攻めつつも、常に「空母の位置」と「敵の動き」を気にかけなければならない。 敵のレーダーが空母を感知した瞬間に発せられる“WARNING”の警告音は、多くのプレイヤーの心拍数を上げた。急いで帰還しようとしても燃料や弾薬が尽きることもあり、その焦燥感と緊迫感がプレイヤーを本気にさせた。ゲーム全体が、攻撃と防衛のバランスを絶妙に両立しているのだ。

難易度の高さと達成感

『バンゲリング ベイ』は決して易しいゲームではない。むしろ当時の子供たちには“難しすぎる”と評されるほどの高難易度を誇っていた。しかし、操作に慣れ、敵工場を一つ一つ破壊していくうちに、プレイヤーは確実な上達と達成感を得られる。自機が損傷しても空母に帰還し、再出撃して戦況を覆す。その繰り返しが、プレイヤーにまるで「本物のパイロットになったような感覚」を与えた。 難しさの中にも自分の判断で戦局を動かせる自由がある――このバランスが、多くの熱狂的ファンを生み出した理由でもある。

ファミコン黎明期における実験的精神

1985年という時期は、まだファミコンが“家庭用アーケード機”と見なされていた時代だ。その中で、ハドソンが敢えてシミュレーション性の強いソフトを出したことは、非常に勇気ある挑戦だった。派手なグラフィックや効果音ではなく、“考える遊び”を重視した点が異彩を放った。 当時のプレイヤーの中には理解できず“地味”と感じる者もいたが、後年になってこの実験精神は高く評価されるようになる。のちに登場する『シムシティ』の開発者ウィル・ライトが、『バンゲリング ベイ』制作経験から都市シミュレーションの着想を得たという逸話は有名である。つまり、このゲームの戦略思想は、その後のゲーム史を変えるほどの影響力を持っていたのだ。

プレイヤーごとの「物語」が生まれる設計

同じマップでも、どの順番で工場を壊すか、どのタイミングで空母に帰還するかで結果が大きく変わるため、プレイヤーごとに全く異なる“戦記”が生まれる。ある人は慎重に一つずつ潰し、またある人は高速飛行で奇襲を仕掛ける。こうしたプレイスタイルの個性が反映される自由設計が、当時としては極めて先進的だった。 リセットするたびに「次こそ完璧な作戦を」と挑みたくなる中毒性は、派手なエンディングを持たないにもかかわらず、多くのプレイヤーを長時間夢中にさせた。

総括――戦略とアクションの融合が生んだ“知的興奮”

『バンゲリング ベイ』は、単なるヘリコプターシューティングではない。プレイヤーが戦場全体を俯瞰し、敵の補給線や生産能力を考慮しながら行動する“リアルタイム戦術シミュレーション”の原型とも言える存在だ。 機体操作に伴う緊張感、爆撃の爽快感、空母を守る責任感、戦艦出撃の恐怖――それらが複雑に絡み合うことで、他のどんなゲームにもない知的なスリルと達成感を提供している。 今なお“戦略シューティング”というジャンルの先駆けとして語り継がれる理由は、まさにこの知的興奮と自由度の融合にある。

■■■■ ゲームの攻略など

基本戦略――まず全体を俯瞰して戦況を把握する

『バンゲリング ベイ』の攻略で最も重要なのは、戦場の「全体像」を早い段階で把握することである。プレイヤーが操作するヘリコプターは、10×10の広大なマップ上を自由に飛び回ることができるが、敵工場の位置や空母との距離関係を感覚で覚えておく必要がある。最初の出撃では、無理に戦わず偵察に徹し、主要な工場・レーダー・ドックの位置を確認するのがベストだ。 空母は常に移動しているため、出発地点と帰還地点が異なることも多い。画面下に表示される矢印を頼りに、空母の方向を常に意識する癖をつけよう。敵を倒すよりも、補給ルートを確保することこそが生存の鍵である。

序盤攻略――まずはレーダー破壊から始める

ゲーム開始直後は敵の戦力がまだ整っていない。最初の目標として狙うべきは、敵戦闘機を誘導するレーダー施設だ。このレーダーが残っていると、空母や自機の位置が即座に感知され、敵機の出現頻度が急激に上がる。レーダーを先に壊すことで、戦闘機の数が減り、以後の作戦が格段に楽になる。 レーダーは地上施設の中でも比較的耐久力が低く、1~2発の爆弾で破壊可能。接近しすぎると迎撃を受けやすいため、少し離れた上空から爆撃するのが安全だ。破壊後は周囲の戦車を機銃で処理し、敵機の増援を防ぐ。序盤にレーダーを潰しておけば、後半の工場攻撃がずっと安定する。

中盤攻略――工場群の殲滅と補給タイミングの管理

レーダー破壊後は、本命である工場群への攻撃に移る。工場は敵軍の兵器生産拠点であり、時間が経つほど強力なユニットを生み出してしまう。戦艦が完成してしまうと空母が沈没する危険が高まるため、できるだけ早い段階で主要工場を壊滅させることが求められる。 爆弾は最大9発しか持てないため、無駄撃ちは禁物。1回の出撃で破壊できる工場は1~2ヶ所が限界だ。攻撃後はすぐに空母に帰還して補給するのが理想。特に、機体に損傷を受けた場合は無理せず帰還しよう。ダメージが蓄積すると、ヘリの旋回速度や上昇力が低下し、敵弾を避けにくくなる。無理をすれば、敵地上兵器の集中砲火で簡単に墜落してしまう。 補給の判断タイミングは熟練者ほどシビアに見極めている。残り爆弾が3発を切ったら帰還を意識し、空母へのルート上で敵を排除しながら戻るのが基本パターンだ。

戦艦建造を阻止せよ――時間との戦い

中盤以降、放置した工場では敵の“戦艦”が建造され始める。これが完成してしまうと、空母が一瞬で沈没するため、ゲームオーバーはほぼ確定だ。画面に「WARNING」メッセージが表示された時点で、戦艦が建造されていることを意味する。 この段階では、最優先でその工場を攻撃しに向かう必要がある。完成前であれば、爆撃数発で破壊可能。出撃した後では撃沈が極めて困難になる。特に注意すべきは、戦艦が空母と同じエリアに侵入した瞬間、問答無用で空母を撃沈してしまう点だ。戦艦建造の兆候を察知したら、他の目標をすべて後回しにしてでも対応すべきである。 プレイヤーによっては、工場破壊の順序を「戦艦ドック→レーダー→他工場」と固定する戦略を取る場合もある。時間をかけるほど敵の生産スピードは加速するため、序盤から積極的に動くことがクリアへの近道だ。

空母防衛のコツ――敵襲を受けたら即帰還

空母はプレイヤーの命綱であり、補給と修理の要である。空母が攻撃を受けているときに表示される「WARNING」メッセージを見逃してはならない。すぐに帰還し、周囲の敵戦闘機や戦艦を撃破すること。 敵戦艦が接近している場合、戦艦を直接爆撃して撃沈するか、空母がいるエリア外に誘導するという方法がある。戦艦への攻撃は非常に危険で、停止状態では即撃墜される。移動しながら爆撃を行う“流し打ち”テクニックを使うと比較的安全にダメージを与えられる。 また、空母近辺で戦闘する際は、味方の弾幕に巻き込まれないように注意。空母の甲板に低空飛行で着艦するには、スピードを最小にして真上から降下するように操作する必要がある。焦って接近すると衝突して墜落してしまうため、冷静な操作が要求される。

敵戦闘機・戦車への対処法

敵戦闘機は機銃(バルカン)で迎撃可能だが、正面から撃ち合うと被弾しやすい。旋回して敵の後ろを取る、または高度を変えて真下から撃ち上げるなど、立体的な戦法を意識するとよい。 地上の戦車や哨戒艇は爆弾で攻撃するのが基本だが、位置が固定されているため、先に機銃で牽制してから爆弾を落とすと命中率が上がる。哨戒艇は見えない弾を撃つことがあり、視認できない攻撃でダメージを受ける場合もあるため、海上では常に左右移動を続けるのが安全策だ。 敵戦闘機の出現頻度が高いと感じたら、再びレーダー施設が建造されていないか確認しよう。工場を壊すだけでなく、敵の通信網を断つことが防衛戦の鍵となる。

上級者向けテクニック――旋回爆撃とフェイント攻撃

熟練者が多用するテクニックの一つが、旋回爆撃だ。これは、敵施設の上空を円を描くように旋回しながら爆弾を投下し、複数の建物に連続的にダメージを与える方法。静止して攻撃するより被弾リスクが少なく、効率よく破壊できる。 また、敵の注意を引くために、意図的に遠方の敵機を誘導して別方向に引き離すフェイント攻撃も有効。空母から距離を取るように敵を誘導し、その間に主要工場を爆破する。敵AIはプレイヤーの位置に強く反応するため、この“誘い出し戦法”を駆使すると戦場をコントロールできる。

2プレイヤーモードの活用と裏技

『バンゲリング ベイ』には、当時としては珍しい「2人プレイモード」が搭載されている。1Pがヘリを操作し、2Pは敵軍を司令する立場となる。IIコントローラーのマイクに声を出すと、敵機が1Pの周囲に集まるという変わった仕様で、これを使うことで半協力・半対戦のような遊び方ができた。 また、このマイク入力を小声で行うと、敵出現が緩やかになることがあり、いわば“難易度調整裏技”として活用されたケースもあった。さらに、一部のプレイヤーはマイク入力をONにしたままにし、戦闘中に特定の音程を出すことで敵AIを混乱させる“音バグ利用テクニック”を発見したという逸話も残る。 正式な裏技ではないが、開発段階のデバッグ用ルーチンが残っており、ある条件下で敵の出現パターンが変化することもある。これらの実験的仕様が、後のハドソン作品における音声連動ギミックの原型となった。

永続ステージとスコアアタックの極意

本作には明確なエンディングが存在せず、すべての工場を破壊してもマップが再生成され、戦いが続く。そのため、多くのプレイヤーは「スコアアタック」や「最長生存時間」を競うようになった。 高得点を狙うには、工場破壊の連鎖ボーナスを意識するのが重要。短時間で複数の工場を破壊すると得点が急上昇する。また、損傷状態での帰還を繰り返すと、プレイヤーの緊張感が高まり、集中力が増す。長時間のプレイでは空母との距離感を正確に保ち、常に「退路を確保してから攻める」ことが高スコアの秘訣である。

まとめ――戦術思考がすべてを決める

『バンゲリング ベイ』は、単なる反射神経だけでクリアできるゲームではない。補給・攻撃・防衛・時間管理の全てがプレイヤーの判断に委ねられている。どの施設をいつ潰すか、どの敵を無視するか、帰還を何分早めるか――その一つひとつの選択が勝敗を分ける。 この“プレイヤーの思考を試すゲーム設計”こそ、今日でも本作が語り継がれる理由だ。戦場を支配する快感と、自らの判断が導く緊張感。その両立が、他のどんなシューティングにもない“知的な攻略の面白さ”を生んでいる。

■■■■ 感想や評判

発売当初の印象――「難しすぎる」「地味」と言われた問題作

1985年の発売当時、『バンゲリング ベイ』は多くのプレイヤーにとって理解しづらい作品だった。ファミコン市場はまだ『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼビウス』のような“分かりやすい爽快感”を持つゲームが中心であり、本作のように自由度が高く、戦略的思考を求めるタイトルは極めて異色の存在だった。 プレイヤーの多くは「どこに行けばいいのかわからない」「敵を全部倒しても終わらない」といった戸惑いを感じ、当時の雑誌レビューでも「操作が特殊」「目的が見えにくい」と評された。特に、ラジコン操作に似た旋回式の操作方法は、慣れるまでに時間がかかることから初心者を遠ざけた原因の一つとされている。 だが一方で、そうした“理解されにくさ”が逆に熱狂的なファンを生み出すきっかけにもなった。単純明快なアクションゲームとは違い、戦略を練り、失敗を繰り返しながら学ぶことでプレイヤーが上達していく。その構造がハマる人には深く刺さり、“知る人ぞ知る傑作”として語り継がれることとなる。

マニア層の支持――「ファミコン初期のリアルタイム戦略ゲーム」

発売から年月を経るにつれ、徐々に再評価の声が高まっていった。特に90年代以降、ゲーム評論家やコアなファミコンファンの間で「これは実はリアルタイムストラテジー(RTS)の始祖的存在だ」と再評価されるようになった。 敵の工場が時間経過で兵器を生産し、プレイヤーの行動によって戦況が変化するというシステムは、のちの『シムシティ』や『スタークラフト』などに通じる概念である。敵の生産拠点を潰すことで前線の圧力を減らす――という発想は、単なるシューティングの枠を超えていた。 また、戦闘そのものだけでなく、空母への帰還や補給といったリソース管理要素が、プレイヤーに現実的な作戦思考を促す点も評価された。こうした点から、“戦略性を持った初の家庭用シューティング”として学術的に紹介されることすらある。

当時のゲーム誌レビュー――評価は分かれた

ファミコン専門誌『ファミマガ』や『ファミコン通信』などでも、本作の評価は真っ二つに分かれた。「新しい」「リアル」「考えさせられる」と高く評価する一方で、「遊び方が難解」「爽快感が薄い」と酷評する声も少なくなかった。 特に子供向け雑誌では「地味」「クリアがわかりにくい」とされ、難易度が原因で“クソゲー”扱いされることもあった。しかし、マニア向けの雑誌やハードコアプレイヤーからは「戦略と緊張感の融合」「音で判断する空戦感覚」などの独自性が賞賛された。 当時のレビューを総合すると、「万人受けはしないが、理解すれば深く面白い」という評価に落ち着いている。まさに、“理解者にだけ届くタイプのゲーム”という言葉がふさわしい一作だった。

海外での評価――原作の本場では高評価

本作の原作となったコモドール64版『Raid on Bungeling Bay』は、アメリカおよびヨーロッパで非常に高い評価を受けていた。特に北米のPCゲーム雑誌では「戦略シミュレーションとシューティングの融合」「家庭用機でも可能な戦場体験」として称賛された。 ウィル・ライト(後の『シムシティ』開発者)が本作を手がけたことで知られており、彼が「都市の発展と破壊の動的バランス」に着目したのはこの作品がきっかけだと語っている。つまり、『バンゲリング ベイ』は単に一つのゲームにとどまらず、後のゲーム文化の流れを変える“起点”でもあったのだ。 日本では地味だと誤解されがちだったが、海外ではむしろ“ゲームデザインの実験作”として尊敬を集めており、後年のリメイクやファンプロジェクトも多く存在している。

プレイヤーたちの声――「操作に慣れた瞬間の快感」

口コミやプレイヤーの感想を見ていくと、本作の評価は「慣れるまでは難しいが、慣れると最高」に集約される。初見プレイでは敵を探すだけで精一杯だが、操作感を体で覚えてくると、旋回しながら爆撃を成功させた時の爽快感が病みつきになる。 SNSやレトロゲーム掲示板では「ヘリを自在に操って工場を壊す瞬間が最高」「爆撃音と共に画面が揺れる演出がたまらない」といった声が多く、操作系のクセが“個性”として愛されるようになっている。 また、“空母を守る緊張感”を楽しむ層も多い。敵に空母を発見されて警報が鳴り響く瞬間のスリルは、現代のリアルタイム戦術ゲームに通じる体験だと評価されている。

再評価の流れ――「30年早すぎたゲーム」として

2000年代以降、インターネット上でレトロゲームの再検証が進む中、『バンゲリング ベイ』は“時代を先取りしすぎたゲーム”として再び注目を集めるようになった。YouTubeなどのプレイ動画で見ると、戦略性の深さや、敵の動きのリアルさに驚かされる人が多い。 特に「敵が自律的に動き、戦況が変化する」という仕組みは、今でこそ当たり前だが、1985年当時としては革命的だった。敵がプレイヤーの行動に反応し、次の一手を変えるという発想は、AI的な設計の原点とも言える。 再評価の際にしばしば使われるのが「30年早すぎた名作」という言葉だ。ハドソンが家庭用機でここまでの設計を実現したことは、今でも驚嘆に値する。

メディアや研究者による分析――「ゲームデザイン史の重要な一作」

近年では、大学のゲームデザイン研究や書籍でも『バンゲリング ベイ』が取り上げられるようになっている。特に注目されるのは、プレイヤーの自由意思によって敵AIがリアクションを変える“インタラクティブな戦場設計”だ。 これは単なるステージ制ゲームではなく、プレイヤーが世界の変化を作り出すという点で、後のサンドボックスゲームやオープンワールドタイトルの思想と共通している。 「敵を倒すことが目的ではなく、敵の成長を制御することが目的」という構造は、経済シミュレーション的な思考に近く、ハドソンの開発陣がいかに先進的なゲーム哲学を持っていたかを示している。

批判と誤解――“クソゲー扱い”の真相

とはいえ、本作が当時“クソゲー”として扱われたことも事実である。その主な理由は、①説明不足、②難しすぎる操作、③達成感の薄さ、の3点だ。説明書にもゲームの目的が簡単にしか書かれておらず、プレイヤーが目的を理解する前に撃墜されるケースが多かった。 また、エンディングが存在しないため、「いつ終わるのかわからない」という不満も多かった。だがこれは開発時のROM容量制約による仕様であり、意図的な未完ではない。それでも“終わりなき戦い”という構造が、結果的にゲーム全体に深いテーマ性を与えていると後年になって指摘されている。 つまり、当時のプレイヤーにとっては“遊びにくい”作品だったが、今の視点では“思想的に深い”作品として評価が逆転したのである。

現代の評価――「隠れた名作」として定着

2020年代の現在、『バンゲリング ベイ』はレトロゲームファンの間で“隠れた名作”として語られている。配信者やレビュー系YouTuberによる紹介動画では、「戦略シミュレーションの原点」「ハドソンの挑戦作」として高く評価されることが多い。 また、エミュレータや復刻ハードで再プレイしたユーザーからは、「当時は理解できなかったが、今やると面白さがわかる」という感想が多く寄せられている。AI的な動き、敵生産のロジック、自由度の高いマップ構成――それらは現代のプレイヤーにも十分通用する設計だ。 かつての“地味なゲーム”は、今や“先見の明を持った知的ゲーム”として新しい世代に受け継がれている。

総評――理解するほど深まる「知的娯楽」

『バンゲリング ベイ』は、ファミコン史上最も誤解されたゲームの一つであり、同時に最も再評価されるべき作品でもある。操作の難しさや地味さを乗り越えた先に待っているのは、他では味わえない戦略的緊張感と達成感だ。 プレイヤー自身の判断が戦場を変え、敵の行動を左右する。その体験こそが、このゲームの真価である。派手な演出はなくとも、静かに燃える知的興奮がここにはある。 今なお、レトロゲーマーの間で語り継がれる理由は単純だ。――「本当の面白さは、理解した者にだけ見える」。その言葉こそ、『バンゲリング ベイ』を象徴する最高の賛辞である。

■■■■ 良かったところ

自由に戦場を飛び回れる開放感

『バンゲリング ベイ』の最大の魅力の一つは、プレイヤー自身の判断で戦場を自由に飛び回れる開放感である。1985年当時、ファミコンの多くのゲームは横スクロールや縦スクロールといった“決められた方向”にしか進めなかった。そんな時代に、プレイヤーの思うままに360度好きな方向へ飛べるという設計は、まさに革命的だった。 敵拠点を探して偵察し、爆撃ポイントを自分で決めて攻撃に向かう――それは他のどんなシューティングにもない、自分が作戦を立てて動く楽しさを感じさせた。マップ全体を支配していく感覚、自由な飛行と制圧の達成感は、今なお多くのプレイヤーに強い印象を残している。

リアルな戦場演出と緊迫感のある雰囲気

本作の画面は一見するとシンプルだが、そこに描かれる戦場の臨場感は非常に高い。ヘリのローター音、爆撃の衝撃音、爆風で赤く染まる海面――これらの演出が、プレイヤーを緊張感あふれる戦場へと引き込む。特に印象的なのが、ダメージが蓄積した際の“瀕死演出”だ。画面全体が赤く点滅し、まるで警告灯の中で操縦しているような錯覚を覚える。 さらに時間経過による昼夜の変化は、当時としては非常に珍しい試みだった。昼の青空、夕方のオレンジ、夜の闇が順に移り変わる中で戦う感覚は、長時間プレイするほど深みを増す。こうした細部の演出が、単なる撃ち合い以上の“戦場体験”を作り出していた。

空母システムの存在が生む戦略性と安心感

空母の存在は『バンゲリング ベイ』のもう一つの大きな魅力である。戦場の中で常に動いている味方空母は、プレイヤーにとって唯一の補給基地であり、同時に「守るべき本拠地」でもある。 この空母に着艦し、ダメージを修理し、爆弾を再装填する瞬間の安心感は格別だ。再び戦場へと飛び立つときには、まるで映画のワンシーンのような高揚感が味わえる。空母を拠点とした出撃と帰還のサイクルが、プレイヤーに「任務をこなしている実感」を与えてくれるのだ。 また、空母が敵に発見されたときの“WARNING”のアラートが生み出す緊張感も絶妙で、攻撃と防衛の両立というゲームデザインの妙が際立つ。

慣れるほど楽しくなる独特の操作感

最初こそ操作が難しいと感じるが、慣れてくるとこの独特な操縦システムが病みつきになる。十字キーの左右で旋回、上下で速度調整という“ラジコン型”の操作は、実際のヘリコプター操作に近く、プレイヤーが機体の重量感や慣性を感じられるように設計されている。 特に、旋回しながら爆撃を成功させたときの達成感は他のどんなゲームにも代えがたい。敵機を背後から追い詰めたり、戦艦を爆撃しながら回避行動を取るなど、熟練するほどに“自分が操縦している感覚”が強まる。 このように、プレイヤースキルが上達すると面白さが倍増する構造になっており、アクションとシミュレーションの両方の満足感を得られるのが本作の真骨頂である。

AIの存在感――生きている敵との戦い

『バンゲリング ベイ』の敵AIは、ファミコン時代としては驚異的な完成度を誇っていた。敵は単に出現するだけでなく、プレイヤーの行動に応じて反応を変える。放置された工場が戦艦を建造し始めたり、空母を見つけた敵が集結して攻撃してくるなど、プレイヤーが作り出した状況が敵の行動を誘発するのだ。 これにより、ゲームは毎回異なる展開を見せる。慎重に立ち回れば穏やかに進むが、派手に暴れれば敵の攻勢が激化する。この“世界が動いている”感覚は、ファミコンの表現力をはるかに超えたリアリティを与えた。敵の思考を読み、先手を打つ――その戦略的なやり取りがプレイヤーの知的興奮を刺激した。

音による臨場感――ヘリの世界を音で描く

『バンゲリング ベイ』のサウンドは、ハドソンが当時誇ったサウンドエンジンの技術が凝縮されている。BGMは最小限に抑えられ、代わりに環境音と効果音で戦場を描く設計が取られていた。 ローターの回転音、爆撃の轟音、敵の警報音――それらが単なる演出ではなく、プレイヤーに“今何が起きているか”を伝える情報源になっている。特に、空母が攻撃を受けたときの警報音は即座に危険を知らせる重要なシグナルであり、サウンドデザインがゲームシステムと密接に結びついている。 音を頼りに危険を察知し、音で状況を把握する――これは今日のサバイバルアクションやリアルタイムシミュレーションにも通じる設計思想であり、ハドソンの技術的センスの高さを示す要素でもある。

画面演出の巧みさ――限界を超えた表現力

ファミコンの性能を考慮すれば、『バンゲリング ベイ』の映像表現は驚異的である。たとえば、海面に広がる波紋、爆撃による閃光、そして時間経過に伴う地形の色彩変化。こうした演出は、限られた色数とスプライト枚数の中で見事に表現されている。 また、敵の工場が破壊されると、爆発後に黒煙が立ち上るように見える処理が施されており、破壊のインパクトが視覚的に伝わる。敵戦艦が出撃する際には巨大な艦影が海上に現れ、プレイヤーに“今すぐ止めなければ”という焦りを感じさせる。 このように、画面上の小さな変化でプレイヤーの感情を動かす手法は、後のゲームデザインにも影響を与えた。ハドソンの開発陣は、ハードウェアの限界を逆手に取り、少ない情報で最大の臨場感を生み出す技法を確立していたのだ。

戦略性とアクションの両立

『バンゲリング ベイ』は、アクションの爽快感と戦略的思考の深さが見事に両立している。シューティングとしては操作スキルが求められ、シミュレーションとしては戦況判断力が問われる。その二つが絶妙に組み合わさっているため、プレイヤーは常に「考えながら戦う」ことを強いられる。 爆弾の補給、空母の防衛、敵戦艦の建造阻止――その全てがリアルタイムで進行するため、緊張が途切れる瞬間がない。敵を破壊したときの爽快感と、戦略を成功させたときの満足感が同時に得られるこの設計は、まさに知的アクションゲームの完成形といえる。

やり込み要素の奥深さ

本作には明確なエンディングはないが、だからこそ「どこまで自分の限界を伸ばせるか」を試す遊びが生まれる。どれだけ効率よく工場を破壊できるか、どれだけ空母を守れるか、どれだけ長く生き延びられるか――プレイヤーごとに異なる“戦記”が生まれるのだ。 また、2プレイヤーモードでは友人と協力したり、敵側を操作して邪魔をしたりと、遊び方の幅が広い。IIコンのマイクを使った奇抜なギミックも、当時の子どもたちにとっては新鮮な体験だった。こうした自由度の高さとリプレイ性が、後年の再評価にもつながっている。

後の作品へと受け継がれた思想

『バンゲリング ベイ』が後のゲーム業界に与えた影響は計り知れない。開発者のウィル・ライトがこの作品をきっかけに“システムが自律的に動く世界”という概念を発展させ、『シムシティ』を生み出したことは有名だ。 ハドソン自身もこの経験を通じて、「プレイヤーが考え、成長するゲーム作り」という理念を確立し、『スターソルジャー』や『ボンバーマン』といった後のヒット作へとつながっていく。つまり本作は、ハドソンの進化の原点であり、日本のゲームデザイン史における転換点といえる。

総評――「理解した者だけがたどり着ける面白さ」

『バンゲリング ベイ』の良かった点を一言で表すなら、「自由と緊張の共存」である。思い通りに空を飛べる解放感と、敵の戦略に対処しなければならない緊迫感。その両方が、プレイヤーを極限まで引き込む。 慣れるまでは難しいが、操作と戦術が噛み合った瞬間の快感は忘れがたい。単なるアクションゲームではなく、“戦場で生きる”体験そのものを再現した作品――それが本作の真の魅力である。

■■■■ 悪かったところ

操作の難易度が極めて高く、慣れるまで時間がかかる

『バンゲリング ベイ』最大の弱点として多くのプレイヤーが挙げるのが、操作の難しさである。十字キーの左右で旋回、上下でスピード調整というラジコン型の操作は、当時のファミコンユーザーには非常に馴染みが薄かった。 一般的なシューティングゲームでは、十字キーを押した方向に機体が即座に動く。しかし本作では“旋回”という動作が挟まるため、反応が一瞬遅れる。そのため、敵弾を避けようとして逆方向へ回り込んでしまったり、意図せず海に突っ込んで墜落したりする初心者が続出した。 また、速度調整を誤ると機体が思うように止まらず、狙いを定めて爆弾を投下するのが非常に難しい。慣れれば自由自在に操れるが、その域に達するまでのハードルが高すぎた。特に小学生プレイヤーには不親切な操作体系であり、“何をどう動かせばいいのかわからない”という戸惑いを生んでしまったのは否めない。

目的が分かりにくく、ゲーム進行の方向性が見えない

もう一つの欠点は、ゲームの目的や進行が直感的に理解できない点にある。説明書には「敵の工場を破壊せよ」と書かれているものの、実際にどの施設が工場なのか、どこを攻撃すべきなのかが画面上では分かりにくい。 特に初見プレイでは、海と島が続く広大なマップの中で方向感覚を失い、自分がどこにいるのかさえ分からなくなる。画面下に空母の方向を示す矢印は表示されるが、全体マップを俯瞰できるレーダー機能がないため、目的地を見失いやすい。 さらに、敵をすべて倒しても“クリア”の表示が出ない。プレイヤーは「いつ終わるのか」「どの程度破壊すればいいのか」を理解できず、結果的に“終わりのない戦い”を繰り返すことになる。この曖昧さは、当時のアクション重視のプレイヤーには受け入れがたく、ストレス要因となっていた。

フレームレートの低さと画面チラつき

ファミコンの処理性能を限界まで使っているため、描画面での問題も多い。特に、敵機や地上兵器が多く出現する場面ではフレームレートが著しく低下し、動作がカクつく。敵弾が飛び交う中で画面がちらつくため、被弾状況が視認しにくく、誤って墜落することもあった。 また、爆撃時のエフェクト処理が重く、複数の爆発が重なった場合にはスプライト制限で一部の敵や弾が消えることもあった。これにより、「避けたはずの弾に当たる」「敵が突然消える」といった理不尽な状況が生まれ、プレイヤーの不満を招いた。 この問題は、ハドソン開発陣がROM容量を削減しながら無理に全方位スクロールを実現した代償ともいえる。技術的には挑戦的な試みだったが、快適性という面では他の同時期タイトルに劣っていた。

被弾判定と攻撃の“確率処理”による不公平感

『バンゲリング ベイ』には、今の視点でも奇妙に思える仕様がある。それは、敵の一部攻撃が確率によって命中するという仕組みだ。哨戒艇や戦車の弾はグラフィック上では見えない“見えない弾”として扱われ、プレイヤーは避けることができない。 そのため、敵が画面に映った瞬間にダメージを受けることがあり、「何で当たったのかわからない」と感じるケースが頻発した。特に高難易度ステージではこの命中率が上昇し、理不尽さを感じたプレイヤーも多かった。 当時の攻略本では「見えない弾に注意」「近寄らないのが一番の防御」と説明されていたが、プレイヤーからすれば運に左右される要素であり、技術的な達成感を損ねる結果になっていた。戦略的なゲームを目指した本作において、この“確率被弾”は明確なマイナスポイントだったといえる。

移動中の爆弾投下レスポンスの悪さ

爆弾投下(Bボタン)もプレイヤーの不満を集めた部分だ。移動しながら爆撃を行おうとすると、ボタンを押してもすぐには反応せず、わずかな遅延が発生する。このタイムラグのせいで、狙い通りの位置に爆弾を落とせず、敵工場を破壊できないことが多々あった。 特に、戦艦出撃後の攻撃では停止して爆撃すると即座に撃墜されるため、移動しながらの爆撃が必須。しかし、この仕様のせいでタイミングを取るのが難しく、結果として戦艦戦の難易度が異常に高くなってしまった。 この“操作の遅延”は、ファミコンの入力処理速度やスクロール計算に負荷がかかっていたことが原因だが、ゲームとしての爽快感を削ぐ要素になっていたことは否めない。

エンディングが存在しないという虚無感

本作には、どれだけ頑張ってもエンディング画面が存在しない。 すべての工場を破壊しても同じマップが繰り返されるだけで、達成の証が得られない。この仕様は、1980年代のゲームにありがちな容量制約によるものだが、当時のプレイヤーには大きな落胆を与えた。 “あれだけ苦労して勝ったのに、何も起こらない”という感想は多く、雑誌投稿コーナーでも「ご褒美がない」「終わりがないのがつらい」といった声が相次いだ。 一部のプレイヤーはこの仕様を「戦争に終わりはない」という皮肉として受け止めていたが、意図的にそう設計されたわけではない。せっかくの高難易度と戦略性を備えながら、プレイヤーに報酬を与えない構造は、長期的なモチベーションを保ちにくくした大きな欠点である。

情報の少なさとプレイヤーへの説明不足

『バンゲリング ベイ』の説明書やゲーム内表現は、必要な情報をほとんど提供していない。敵の種類、レーダーの役割、空母の移動ルートなど、プレイヤーが知るべき基本情報が不足していた。 そのため、初見では「なぜ空母が沈むのか」「なぜ敵が増えるのか」が理解できず、ただ混乱するだけで終わることも多かった。当時はインターネットがなく、攻略法を知る手段は友人の口コミか雑誌の記事のみ。結果として、プレイヤーの学習コストが非常に高いゲームとなってしまった。 もしチュートリアル的な説明や、簡単なミッション構成があれば、より多くのプレイヤーが本作の戦略性に気づけたかもしれない。だが実際には“理解者にしか面白さが伝わらない”構造になってしまい、販売面でも損をしていた。

2Pモードのバランスの悪さ

ハドソンの工夫として導入された2プレイヤーモードだが、実際にはゲームバランスが極端に崩れている。 2P側がマイクを使って敵を呼び寄せることができるため、1Pはまともに飛び立てずに撃墜されるケースが多い。対戦としての公平性はほとんどなく、ほとんどのプレイヤーが“おふざけ要素”として扱っていた。 さらに、マイクを使わない場合は2P側ができることがほとんどなく、固定砲台の操作しかできない。これは当時のROM容量の制約によるものであり、制作側も“おまけ的要素”として実装したに過ぎないが、プレイヤーの間では「未完成機能」「バグに近い」と揶揄された。 挑戦的なシステムではあったものの、結果的には十分な完成度に達しておらず、実験的試みの域を出なかった。

繰り返し要素の単調さ

ステージ構成が固定であり、プレイヤーの行動にかかわらず基本的に同じ地形・同じ敵配置が続く。そのため、数時間プレイすると飽きが来やすい。 敵AIや生産システムの存在で一応の変化はあるものの、目に見える進化や新要素がないため、長期的なプレイ動機を維持するのが難しい。特に「次のステージが見たい」という目標がないため、モチベーションの維持が難しい作品であった。 こうした構造は、現代のゲームにおける“報酬設計”の重要性を逆に浮き彫りにしており、本作の課題はそのまま後世のデザインへの教訓となった。

総評――挑戦作ゆえの未熟さ

『バンゲリング ベイ』の欠点を総合すると、それは「当時のプレイヤーが追いつけなかった先進性」に集約される。 操作系、情報提示、目的設計――いずれも時代の標準から逸脱しており、ファミコンという子供向け娯楽機には難解すぎた。しかしその一方で、この作品が実験的であり、後のゲームに影響を与えたことも事実である。 つまり、本作の“悪かったところ”は単なる欠点ではなく、“時代が早すぎた代償”でもある。理解されにくく、遊びにくかったが、その中に確かな革新が宿っていた。 『バンゲリング ベイ』は、完璧ではないが、挑戦することの価値を教えてくれる作品である。

[game-6]■ 好きなキャラクター

無名の主人公パイロット――戦場に生きる“無言の英雄”

『バンゲリング ベイ』には、特定の名前を持つ主人公はいない。プレイヤーが操るヘリコプターのパイロットは、あくまで“あなた自身”という設定だ。 しかし、名前がないからこそ、プレイヤーは自然とその存在に感情移入していく。無線通信もなく、任務を伝えるナレーションもない。聞こえるのはローター音と爆撃音、そして警報だけ。まるで孤独な戦場に放り出された一人の兵士のようだ。 この“無言の主人公”こそ、本作最大のキャラクター性であり、プレイヤーの心を最も動かす存在でもある。彼は喋らないが、行動で語る。爆撃の瞬間、帰還の安堵、空母が沈んだ時の絶望。プレイヤー自身の感情がそのまま彼の物語を形作るのだ。 戦場での孤独感と使命感の対比は、ファミコンの時代にしては異例の深さを持っており、まるで“無名兵士の戦記”を追体験しているような感覚を与えてくれる。

相棒としての空母――命をつなぐ“母艦”の存在感

プレイヤーにとって、空母は単なる補給地点ではない。むしろ、戦場で唯一の“仲間”であり、“家”とも言える存在だ。 戦場に出て、爆弾を撃ち尽くし、ボロボロになりながらも空母へ帰還した瞬間――あの着艦音とともに流れる静寂は、戦いの中の束の間の安らぎを感じさせる。空母は言葉を発しないが、常にプレイヤーを迎え入れてくれる。その姿はまるで“母のような包容力”を持っている。 しかし一方で、空母が攻撃されるときの緊張感は筆舌に尽くしがたい。警報が鳴り響き、海面に炎が上がる。そのときプレイヤーは、自分の帰る場所を守るために必死で戦う。 空母は、ゲームにおいて数少ない“感情を持つように見えるオブジェクト”であり、プレイヤーが守りたいと思える存在として描かれている。まさに、“無機物のキャラクター化”の成功例といえる。

敵の戦艦――静かに迫る“死の象徴”

プレイヤーを最も恐怖させる存在が、敵の戦艦だ。 この戦艦は時間経過とともに工場で建造され、完成すると海上に姿を現す。その瞬間に発せられる「WARNING」の警告音は、プレイヤーの心臓を一瞬で締め付ける。 戦艦は極めて強力で、接近しただけで空母を撃沈する力を持つ。しかも、自機の爆撃でもなかなか倒せない。まるで“理不尽な運命”のように迫り来る。 この戦艦には人格もセリフもないが、まるで生きているかのような威圧感がある。プレイヤーは彼を“敵将”のように感じ、自然と強い感情を抱く。 倒したときの爆発音は、敵国に勝利したというよりも、「恐怖から解放された安堵」を象徴している。戦艦は単なる敵ユニットではなく、戦場そのものが具現化した“存在感の塊”といえるだろう。

レーダー基地――見えない脅威を操る頭脳

敵のレーダー基地もまた、印象に残る“無機的キャラクター”である。 この施設がある限り、敵機は常にプレイヤーの位置を把握し、正確に攻撃を仕掛けてくる。直接攻撃はしてこないものの、常にプレイヤーを監視しているような不気味さがある。 破壊すると一瞬にして敵の動きが鈍くなり、空が静けさを取り戻す――まるで敵の神経中枢を断ち切ったような快感だ。レーダー基地は“戦場の頭脳”として描かれており、その存在を理解することでプレイヤーは敵の組織構造を学ぶ。 このように、ただの建造物に心理的な意味を持たせている点が、『バンゲリング ベイ』のデザインの巧妙さを物語っている。敵施設一つひとつに個性が宿り、プレイヤーはそれぞれに異なる“感情”を抱くようになるのだ。

敵戦闘機――執念深く追ってくる「戦場の亡霊」

プレイヤーを執拗に追い回す敵戦闘機の存在も忘れがたい。数は多く、単体では弱いが、群れになると脅威的だ。どこからともなく現れ、背後に回り込み、逃げても逃げても追ってくる――まさに“戦場の亡霊”のような存在である。 彼らには名前も姿もバリエーションもほとんどない。しかし、攻撃音や軌道から“意志”を感じさせるような動きを見せるため、プレイヤーの記憶に強く残る。 撃墜した瞬間の小さな爆発音と煙――それは勝利の喜びというよりも、「これで少しだけ静かになった」という安堵に近い。そうした微妙な感情の揺れを体験できるのが、本作の独特な魅力である。

戦車と哨戒艇――見えない攻撃の恐怖

地上に配置された戦車と海上を移動する哨戒艇は、地味ながらもプレイヤーにとって最も厄介な敵だ。 彼らは“見えない弾”で攻撃してくるため、いつの間にかダメージを受ける。その理不尽さが逆に強い印象を残し、プレイヤーの記憶に刻まれる。 彼らを避けながら低空で飛ぶ緊張感は他にない。まるで“見えない恐怖”に追われるような感覚で、爆撃よりも神経を使う。敵の姿が見えなくても、そこに“意志ある攻撃”を感じ取れる演出は、ファミコン初期としては極めて高度なものだった。 プレイヤーにとって彼らは単なる障害物ではなく、「油断すれば必ず仕留めにくる脅威」として人格化されていく。戦場の空気そのものが敵として立ちはだかる――それが『バンゲリング ベイ』の世界観だ。

“バンゲリング帝国”という見えない支配者

そして何より、本作の裏の主役ともいえるのが、“バンゲリング帝国”そのものである。 この帝国は姿を見せない。プレイヤーが戦うのは兵器や施設であって、人間の敵ではない。だが、その無機的な存在感が逆に強烈だ。 常に新しい兵器を生産し、戦艦を建造し、こちらの動きに反応してくる――まるで意思を持ったシステムそのものが敵になっているかのようだ。 プレイヤーが戦う相手は、単なる軍事組織ではなく、“終わりなき戦争構造”そのもの。これが作品全体に独特の哲学的な重みを与えている。敵国が実体を持たないがゆえに、プレイヤーは「何と戦っているのか」を考えさせられるのだ。 バンゲリング帝国は、“悪の象徴”でありながらも、“システム化された社会の恐怖”を暗示しているようにも見える。無名の主人公と無名の敵――その対比が、この作品のドラマ性をより深いものにしている。

プレイヤー自身がキャラクターになるという構造

『バンゲリング ベイ』に登場する“キャラクター”は少ない。しかし、実際にはプレイヤー自身が最大のキャラクターとして物語を紡いでいく。 たとえば、あるプレイヤーは慎重なパイロットとして長く生き延び、別のプレイヤーは突撃型のパイロットとして一瞬の輝きを見せる。プレイヤーごとの戦い方が、そのまま異なるキャラクター像を生み出しているのだ。 ゲームが進むほど、プレイヤーの行動や判断が個性となって現れる。誰かが“沈黙のエース”として敵を殲滅し、また別の誰かが“空母を救えなかった孤独な兵士”として物語を終える。 このように、プレイヤー自身がキャラクターを作る構造は、後の没入型ゲームやオープンワールド作品の原型とも言える。自分が主人公であり、誰にも語られない戦記を残す――その体験が、多くの人の記憶に刻まれている。

総評――言葉なきキャラクターたちのドラマ

『バンゲリング ベイ』には、名前のある登場人物は一人もいない。しかし、そこに描かれているのは確かに“人間ドラマ”だ。 孤独なパイロット、無口な空母、沈黙の敵戦艦、見えない帝国。すべてが言葉を発しないにもかかわらず、プレイヤーは彼らの存在を感じ、感情を動かされる。 この“無言のキャラクター性”こそ、本作が他のどんなゲームにもない魅力を放つ理由である。ハドソンが作り上げた戦場の世界は、シンプルなドットの向こうに“魂”を感じさせる――それが、『バンゲリング ベイ』という作品の真の凄みだ。

[game-7]■ 中古市場での現状

発売から40年近く経っても残る存在感

1985年2月15日にハドソンから発売された『バンゲリング ベイ』は、ファミリーコンピュータ黎明期を象徴する戦略型シューティングゲームとして、今なお中古市場で一定の存在感を放っている。 発売当時は賛否が分かれた作品だったが、近年では「ウィル・ライトが後に『シムシティ』を生むきっかけとなった伝説の原点」として、レトロゲームファンやコレクターの注目を集めている。そのため、箱付き・説明書付きの完品は、現在も安定した取引価格を維持している。 特に近年では、ファミコン40周年を前にコレクター需要が高まっており、希少性のある初期ロット版や状態の良いソフトはじわじわと価格が上昇している傾向にある。

ヤフオク!での取引価格傾向

オークションサイト「ヤフオク!」では、2025年時点でも定期的に『バンゲリング ベイ』が出品されている。 ソフト単体(カートリッジのみ)の落札価格は、おおむね700円~1,200円前後で推移。箱や説明書が欠品している場合はこの範囲内で落ち着くことが多く、動作確認済みであっても極端な高騰は見られない。 一方、箱・説明書付きの完品状態となると一気に値段が跳ね上がり、2,000円~3,500円前後で落札されるケースが主流だ。特に外箱に大きな傷や色あせがなく、ラベルも美しい状態で保存されているものは、コレクターが競り合うため最終価格が4,000円近くになることもある。 初期出荷分で“ハドソンロゴの印刷位置”が異なる個体など、細部仕様が違うレア版も稀に見つかる。そうしたレア仕様はプレミア価格が付き、5,000円以上での落札例も確認されている。 ヤフオクでは価格以上に、“出品者の説明の丁寧さ”と“写真の明瞭さ”が落札率に大きく影響する。状態の詳細(端子清掃済・日焼けなしなど)を記載した出品は即決で落札されることも多く、根強い人気を示している。

メルカリでの販売動向

フリマアプリ「メルカリ」では、出品数が安定しており、1,000円~2,500円程度での取引が多い。 特に「箱・説明書付き」「動作確認済」「状態良好」の3点を揃えた出品は、2,000円前後でスムーズに売れている傾向がある。 一方で、カートリッジのみの裸ソフトは1,000円以下でも売れ残ることがあり、購入者の多くがコレクション目的であることがうかがえる。 状態の良い出品は「送料無料」「即購入可」の文言を添えることで反応が早く、24時間以内に売り切れる例も少なくない。 また、メルカリでは「動作確認用に実機がないため未確認」とする出品も多く、その場合は700円~900円程度とやや安め。完品を探しているコレクターよりも、「ファミコン本体を持っていて動かしてみたい」というライトユーザーが購入する傾向にある。

Amazonマーケットプレイスでの価格推移

Amazonの中古マーケットプレイスでは、価格設定がやや高めに維持されている。 2025年時点での販売価格は、2,800円~4,500円前後が中心。Amazon倉庫出荷(FBA)対応商品では、状態の良いソフトが3,500円程度で出品されていることが多い。 ただし、Amazonでは出品数自体が少なく、売り切れ状態になる時期もある。特に「外箱付き」や「説明書付き」の出品は希少で、すぐに在庫切れとなることが多い。 コレクター層の中には、Amazonを“確実に動作確認済みの安心ルート”として選ぶユーザーもおり、価格よりも信頼性を重視した取引が主流となっている。 また、海外輸入扱いで“Raid on Bungeling Bay(北米版)”が出品されるケースもあり、こちらは4,000円~6,000円前後とやや高めの相場を維持している。

楽天市場での取り扱い状況

楽天市場では、複数の中古ゲーム専門店が『バンゲリング ベイ』を取り扱っており、価格は2,000円~3,500円前後で安定している。 店舗によってはコンディションを「良」「可」「並」といったランクで表示し、写真付きで出品しているケースが多い。状態の良い“良ランク”のものは、3,000円台前半での販売が目立つ。 また、楽天市場では「駿河屋」や「お宝創庫」「RETROG」などの有名中古チェーンが出店しており、購入後の返品保証がついている場合もあるため、コレクターにとって安心感のある購入先となっている。 送料無料キャンペーンやポイント還元を利用すれば実質2,000円台で購入可能なこともあり、安定した需要が見られる。

駿河屋での在庫と価格

中古ゲーム専門店「駿河屋」では、2025年現在も『バンゲリング ベイ』の在庫が定期的に確認できる。 価格はソフト単体で1,200円~1,800円前後、箱・説明書付きで2,800円~3,300円前後が相場。 駿河屋の特徴として、状態に応じた価格設定が非常に細かく、外箱にスレや日焼けがある場合は割安で提供される。 また、販売だけでなく買取価格も安定しており、完品で1,000円~1,400円程度、ソフトのみで300円前後の査定がつくこともある。 一方で人気の高まりにより、在庫が一時的に“売り切れ”となるケースも増えており、特に美品はすぐに完売してしまう傾向が強い。コレクターが複数購入して保管するケースもあり、今後は供給の減少が懸念されている。

コレクター需要の高まりと価格上昇の兆し

ここ数年、1980年代のファミコンソフトが再評価される流れの中で、『バンゲリング ベイ』も再注目されている。 その理由は、歴史的価値の高さにある。本作は、後に『シムシティ』を開発するウィル・ライトが手掛けた原作の移植であり、世界的に見ても重要な位置づけを持つ。 このため、単なる懐古目的ではなく、“ゲーム史の一部として保存する”目的で購入するユーザーが増加している。 また、近年のレトロゲーム展示会やYouTubeレトロレビュー企画などで本作が取り上げられる機会が増えたことも追い風となっている。動画で実際のプレイ映像を見ることで、「意外と奥深い」「想像よりも面白い」と再評価する層が増え、じわじわと中古相場にも反映されつつある。

状態による価格差と保存上の注意

『バンゲリング ベイ』は発売から40年近くが経過しているため、コンディションの良い個体は少なくなってきている。 特に外箱は紙素材のため、角の潰れや日焼け、色落ちが多く見られる。説明書も折れや黄ばみが発生しているものが多く、美品は年々貴重になっている。 また、カートリッジ内部の端子の酸化が進んでいる場合があり、動作確認済みでも安定動作しないことがある。そのため、購入後は清掃用の接点復活剤でメンテナンスするのが望ましい。 コレクターの間では「状態良好・動作確認済み・箱の色あせなし」の3条件を満たしたものがプレミア扱いとなっており、今後の値上がりが予想されている。

総評――静かに価値を上げ続ける“戦略の遺産”

『バンゲリング ベイ』の中古市場は、爆発的に高騰しているわけではないが、確実に底値が上がっている安定型タイトルである。 理由は明確だ――他のアクションゲームと違い、歴史的意義と開発者の知名度が支えているからだ。 また、単なる懐かしさではなく、「ファミコンの限界に挑戦したシステム的作品」として評価されていることも大きい。 現状では2,000円~3,000円前後の落ち着いた価格帯だが、美品・未開封・初期版の3条件が揃うと、数年後には5,000円~1万円クラスにまで上昇する可能性もある。 ゲーム史の1ページを飾った“バンゲリング帝国との戦い”は、今なお中古市場で静かに生き続けているのだ。

[game-8]

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] バンゲリングベイ((Raid on Bungeling Bay) ハドソン (19850222)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102265.jpg?_ex=128x128)