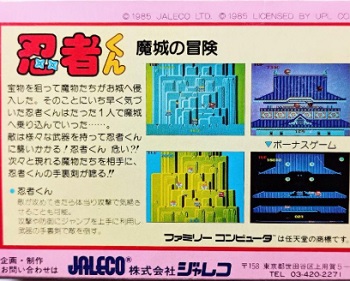

FC ファミコンソフト ジャレコ 忍者くん 魔城の冒険アクションゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本体のみ【中古】..

【発売】:ジャレコ

【開発】:トーセ

【発売日】:1985年5月10日

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

アーケードの緊張感を“家庭の一台”へ落とし込んだ、縦多段アクションの代表格

1985年5月10日にジャレコからリリースされたファミリーコンピュータ用『忍者くん 魔城の冒険』は、アーケードで確立した高密度な駆け引きを、居間のテレビへ持ち帰ることに成功した移植作です。縦に連なる足場を軽業のように上り下りし、各フロアへ散開する敵を“読みと機転”で片付けていく――ルールだけ見れば素朴ですが、単発制の手裏剣と“踏みつけ→気絶→追撃”という二段構えの設計が、遊ぶたびに判断を迫る濃いゲーム体験を生みます。FC版はアーケードの要素をすべて写すことはできなかったものの、核となる「位置取り」「高さずらし」「一瞬の差し込み」といった忍者的思考の面白さはしっかり再現。短い1面の中に成功と失敗のサイクルが詰め込まれ、1985年当時の家庭用アクションとしては相当に“癖になる”一本でした。

物語的な導入とゲームの目的

舞台は、宝物を狙って魔物たちが巣食う“魔城”。赤い装束のちび忍者を操り、城内の各層に出没する敵をすべて倒し、奪われた宝を取り戻すのがプレイヤーの役目。各ステージは“敵全滅でクリア”という明快なゴールで構成され、複雑な収集や迷路探索はありません。だからこそ、1秒ごとの選択がクリアタイムや被弾の有無に直結し、爽快な“やり直し欲”を生みます。

主人公“忍者くん”の挙動と操作体系

本作の操作はきわめてシンプルです。方向レバーと、ジャンプ・攻撃の2ボタン。横入力+ジャンプで上段へ“飛び乗り”、入力なしジャンプで下段へ“飛び降り”。ジャンプボタンの押し時間で跳躍の高さが変化するため、段差の縁でショートタップすれば“ちょい上がり・ちょい落ち”ができ、弾幕の穴をきめ細かく潜れるのが特徴です。攻撃は単発の手裏剣のみ。画面上に同時に複数の手裏剣を漂わせることはできず、撃ち合いは基本不利。そこで重要になるのが、ジャンプで敵に体当たりして一時的に気絶させ、起き上がる前に手裏剣を命中させる“二段構え”。この一連の流れを素早く・正確に決められるかが、上達の核心になります。

レベルデザイン:縦方向の思考を誘発する足場

各面は、上下に積層した細い足場が迷路のように張り巡らされ、左右の行き止まり・すれ違い・落下の可否が絶妙に配置されています。敵の武器は直進、放物線、薙ぎ払い、貫通、連射など性質がバラバラで、同一段に長居すると被弾しやすい構造。そこでプレイヤーは“高さを1段ずらすだけで弾道を外せる”ことを学び、正面対面を避け、上から踏む・下から抜けるといった“立体回避”を自然に体得していきます。いわば面構成そのものが“忍術の稽古場”。見た目はシンプルでも、動線の読みと先回りの面白さが凝縮されています。

敵キャラクターの設計思想

登場する魔物は、手裏剣を使う“黒子”、鎌を投げる“ダルマ”、放物線上に爆弾を撒く“カブキ”、高速の雷を放つ“カミナリ小僧”、硬い装甲と矢で圧をかける“ヨロイ”など。要は“真っ向勝負を仕掛けるほど分が悪くなる”ように作られており、同段での撃ち合いはほぼ禁物。爆弾の“同高さで爆発”、雷の“初速と連射”、矢の“直線貫通”など、性質を理解して高さを合わせたり外したりする思考自体が攻略になっています。特にヨロイは、体当たりで気絶させてからでないと倒せないため、ゲームの基本を半ば強制的に身につけさせる“先生役”といえる存在です。

ボーナスとテンポ設計

各面では、ときおり上空から“玉”が落ちてきます。これを3つ集めるとボーナス面に突入。リズム良く回収できれば、緊張の続く本編に短いインターバルが差し込まれ、テンポが整います。面の長さも1~2分に収まることが多く、失敗しても再挑戦の負担が小さいため、自然と“あと1回”が積み重なる作りです。

時間圧の演出:“炎”による永久パターン防止

同じ段に居座り続けたり、一定時間を超過すると現れる“炎”は、プレイヤーに移動の意思決定を強要するギミックです。手裏剣が効かないため、見えた瞬間に位置を変えるしかありません。結果として、足場上での微妙な滞在・躊躇が減り、流れるような動線選択が促されます。アクションの手触りだけでなく、ゲームの“時間経営”という観点からも、よく練られた仕掛けです。

FC版の個性:劣化ではなく“最適化”と捉える視点

アーケードからの移植にあたっては、ステージ数や敵バリエーション、演出、サウンドなどが整理されました。確かに、全体のボリュームや一部の表現は控えめになっています。しかし、家庭用のコントローラで繰り返し遊ぶ前提に合わせて、踏み→投げのリズムが取りやすくなるよう挙動が微調整され、テンポの“詰まり”が抜けている場面も多い。タイトル画面の手裏剣カーソルや、画面切り替え時の点滅演出といった“ファミコンらしい遊び心”が、当時の空気をいまに伝える魅力でもあります。アーケード至上主義の観点だけでは測れない、“家庭で長く回す”という価値の設計が、FC版の手触りを形作っているのです。

ゲームデザイン的な核心――“二段構え”が生む奥行き

本作の核心は、単発手裏剣の制限と踏みつけによる気絶が“二段構えの攻め”を必然化しているところにあります。これによって、①どの高さから踏むか(位置取り)、②踏んだ直後どの方向へ離脱するか(退路管理)、③いつ手裏剣を投げるか(タイミング)、という三位一体の判断が、ほぼ毎秒求められます。単純なボタン数にもかかわらず、操作の巧拙がすぐスコアや生存に反映されるため、短時間でも上達の実感を得やすい。ここに“リトライが止まらない”理由があります。

1985年という時代背景とポジション

ファミコン市場が家庭へ大きく浸透し、横スクロール型の“冒険アクション”が主流化するさなかで、本作は“縦のレイヤー”を前面に押し出した存在でした。いま振り返ると、スーパーマリオ型の“加速・跳躍”とは別系統の気持ちよさ――「高さの入れ替えで状況を制する」面白さを、短いサイクルで味わえる稀有なタイトルです。ステージの見た目は質素でも、敵の組み合わせと足場の切り方で毎面の性格がはっきり変わるため、当時の雑誌でも“繰り返すほど味が出る”と評されることが多かった作品群の系譜に属します。

学習曲線:入口は低く、天井は高く

“敵を全部倒す”という目的、2ボタンの簡易操作、1面の短さ――入口は徹底的に低く設定されています。一方で、踏み→投げを“着地硬直の隙なく”つなげる密着処理、高速弾を上下1段ずらしで抜ける微細な高さ調整、玉の落下位置を読むボーナス回し――やり込むほど改善の余地が尽きません。初心者からスコアアタッカーまで、各自の到達度に応じて“今日の最適解”を探す楽しみが残り続ける作りは、いまなお色褪せません。

総合的な位置づけ

『忍者くん 魔城の冒険』の価値は、技術的な再現度だけでは測れません。アクションの成果が“段取りの良さ”として明瞭に可視化され、成功体験が小刻みに積み上がる――この手応えの設計こそが本作の本質です。アーケード直系の緊張感を、家庭用の可処分時間へ最適化しながら持ち込んだ一本として、いまなお学ぶべき点が多い良質な移植作と言えるでしょう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

“踏みつけ→手裏剣”の二段アクションが生み出す独自のリズム

『忍者くん 魔城の冒険』の最大の魅力は、なんといっても「踏みつけて気絶させ、手裏剣でとどめを刺す」という二段構えの戦闘スタイルにあります。単発しか撃てない手裏剣という制約が、単なる射撃アクションとは異なる奥深い駆け引きをもたらしています。正面から撃ち合えば負ける可能性が高く、だからこそ“踏みつける位置”“距離の詰め方”“敵の動きの誘導”が重要になります。踏みつける瞬間に相手の頭上を取る快感、そして気絶した敵を素早く仕留める緊張感。このテンポが途切れないリズム感が、本作独自の中毒性を生み出しているのです。

さらに、敵を倒すたびに生まれる“短い静寂”と次の標的を探す“間”の取り方も絶妙で、ステージ全体がまるで舞台上の忍者劇のようなテンポを刻みます。すばやい決断と判断の積み重ねが、ゲーム全体にスリルを与えている点が、この作品の核となっています。

縦方向の構造が作る“読み合い”の深さ

多くのファミコンアクションが横スクロールで展開する中、本作は縦に積み重なった4画面構成を採用。これにより、プレイヤーは上下の空間把握と敵配置を同時に意識しながら戦うことになります。敵がどの段にいるか、どの高さで攻撃してくるかを常に意識しながら移動するため、単純なアクション以上の「位置取り戦略」が発生します。 例えば、上段から手裏剣を投げる敵に対して、あえて中段で待機して射線を外し、タイミングを見計らって上段へ踏み込むといった戦術が生まれます。この上下の移動こそが、まさに“忍者の軽業”をプレイヤー自身が体感できる瞬間。高さを利用した駆け引きの妙が、何度遊んでも飽きさせません。

また、ステージ全体が立体的に組み合わさっており、上下移動による“逃げ道”や“奇襲ルート”がプレイヤーの思考を刺激します。敵のパターンを読み切り、無駄な動きを減らして完璧に敵を倒せた時の快感は、当時の他のアクションゲームにはない手応えでした。

ファミコンならではの“再現と創意”のバランス

『忍者くん 魔城の冒険』はアーケード版をベースにしていますが、ファミコン移植にあたり単純なコピーではなく、ハードウェア性能に合わせた再構築が行われました。たとえば、キャラクターの動きはややゆっくりになっていますが、これが結果的に“慎重な立ち回り”を促し、忍者らしい緊張感を高めています。また、ステージ開幕時の点滅演出やBGMの音程の高さなども、ファミコン特有の個性として懐かしい味わいを生んでいます。

演出面では、ステージ間に挿入される画面の明滅や、タイトル画面で回転する手裏剣カーソルなど、当時としては遊び心に富んだデザインが施されています。こうした小さなこだわりがプレイヤーに強い印象を残し、「単なる移植ではない、家庭用ならではの作品」という評価を支えました。

敵キャラクターの個性が織りなす多彩な戦略性

敵ごとに異なる攻撃パターンと性格付けが、ゲームに深みを与えています。 黒子は忍者くんと同じ手裏剣を使う基本型で、初学者に戦い方を教えてくれる存在。ダルマは鎌を投げ、トリッキーな動きでプレイヤーを翻弄します。カブキは爆弾を放物線状に投げるため、高さの読みと反射神経を試してきます。 さらに、カミナリ小僧の放つ電撃はスピードが早く、避けながら踏み込むには高度な技術が必要です。最上位の敵・ヨロイに至っては手裏剣が効かず、体当たりからの追撃が必須。この“手順を踏まないと倒せない”構造が、本作の戦闘をより戦略的にしています。

それぞれの敵が単なる障害物ではなく、“学びの教材”のような役割を果たすため、プレイヤーは少しずつ動きの理屈を理解していきます。結果として「自分の成長が実感できる」ゲーム体験が生まれ、繰り返しプレイする動機を与えてくれるのです。

テンポの良さとリトライ性の高さ

1ステージが短く、失敗してもすぐ再挑戦できる点も魅力です。ミスしても理不尽さを感じにくく、「ここをもう少し速く」「この敵を先に倒せば安全」といった改善ポイントがすぐ見つかる構造になっています。結果的に“あと1回だけ”が止まらなくなる。これこそが1980年代アクションゲームの本質であり、『忍者くん 魔城の冒険』はその中毒性を非常に高い完成度で実現しています。

また、ステージごとに音楽が変化するわけではないにもかかわらず、プレイヤーが進むごとに緊張が高まるような心理的演出が生まれています。敵が増え、弾幕が濃くなり、動作の猶予が減っていく中で、音のテンポやプレイのリズムが一体化していく感覚が心地よいのです。

“炎”によるプレッシャー演出

同じ段に長く居座ると現れる“炎”の存在も、本作の魅力を語る上で外せません。この炎は攻撃が効かず、触れるだけで即ミスになるため、プレイヤーは常に動き続けなければなりません。これがゲームに独特の緊張感とスピード感を与えています。 炎は単なる“永久パターン防止キャラ”ではなく、行動を促す“見えない指導者”。無意識のうちにプレイヤーの行動パターンを変え、結果としてダイナミックな立ち回りが形成されるという、心理的デザインの妙が光ります。

ミスしても楽しめる“技の学習”構造

失敗しても「どこで間違えたか」が明確なため、同じ面を何度も繰り返すことが苦になりません。 「手裏剣を早く投げすぎた」「もう1段下で待つべきだった」など、反省が具体的に見えるのです。学習→改善→成功というサイクルが短いスパンで回るため、プレイヤーは常に“上達している”という実感を持ちやすく、リトライが楽しくなります。特に、踏みつけの精度が上がってくる中盤以降は、まるで音ゲーのように“リズムが噛み合う”快感を得ることができます。

独特の美学と“忍者らしさ”の演出

主人公の動きや演出には、古典的な忍者像の美学がしっかりと息づいています。派手な必殺技や派手な演出はありませんが、静寂の中で動きだけが輝く“粋”な雰囲気があります。 ステージ間の演出は最小限ながら、月夜に浮かぶ城のシルエットや、闇に消える敵のエフェクトなど、どこか日本的で幻想的な味わいがあります。限られたファミコンの表現力の中で“忍びの世界”を感じさせる雰囲気作りは見事で、後の忍者系ゲームの原点と評される所以でもあります。

総合的な魅力:短くも深い“忍術稽古”のような一本

『忍者くん 魔城の冒険』は、単に敵を倒すアクションではなく、「限られたリソースの中で最適解を導く」知的なアクションです。踏み、投げ、避け、動く――この4つの動作を、わずか数分のステージで何十回と繰り返すことで、プレイヤーは知らず知らずのうちに忍者的思考を身につけていきます。プレイするほどに反射神経と判断力が磨かれる感覚は、現代のスピードアクションにも通じる魅力です。 派手さはないが、遊ぶたびに“もう一段上を目指したくなる”。それがこの作品の真価と言えるでしょう。

■■■■ ゲームの攻略など

序盤攻略:基本操作を身体に覚えさせる段階

『忍者くん 魔城の冒険』の序盤は、操作そのものに慣れることが最重要です。プレイヤーが最初に直面するのは、手裏剣が単発しか撃てないという制約と、ジャンプによる“踏みつけ”の挙動を理解すること。この二つの要素を自然に組み合わせられるようになると、一気にゲームの難易度が下がります。 まず意識すべきは「正面から撃ち合わない」という鉄則です。黒子のような敵は自分と同じ手裏剣を投げてくるため、同段にいると相打ちになりやすく、ミスの原因になります。序盤のステージでは、上段または下段に位置取りして相手の射線を外し、飛び上がって頭上を取り、踏みつけ→起き上がる前に手裏剣、という流れを練習するとよいでしょう。 また、ジャンプボタンを長押しで高く、短く押して低く跳べる仕様は攻略の基礎です。段差間の移動が速くなると、敵の射出タイミングに合わせた“段抜け回避”が安定し、被弾リスクが激減します。この操作を無意識にできるまで繰り返すことが、最初の壁突破につながります。

中盤攻略:敵の行動パターンを完全に読む

中盤では、敵の種類が増え、ステージの段構成も複雑になります。ここで意識したいのは、敵の攻撃リズムを見切ること。たとえばダルマの鎌投げは、忍者くんの位置に対して追尾性を持ち、直線では避けにくいですが、段差を1つ上がるか下がるだけで完全に外せます。つまり、攻撃を“縦移動で避ける”癖をつけることが重要です。 カブキの爆弾は、放物線を描きながら落下し、忍者くんと同じ高さに到達した瞬間に爆発します。この性質を逆手に取り、あえて“中段で待ち”、爆弾が通り過ぎたタイミングで一気に上段へ踏み込むと安全に倒せます。雷を放つカミナリ小僧は素早い反射神経が求められる相手ですが、焦らず一撃離脱を意識し、雷が撃たれた瞬間に上下どちらかに退避する癖をつけましょう。 中盤は単純な反射だけでなく、「どの段で戦うか」「敵をおびき寄せるか」という駆け引きが鍵になります。忍者くんの移動スピードを活かし、敵を“自分の得意な高さ”に誘導することが攻略の要です。

終盤攻略:ヨロイとの対峙と立ち回りの最適化

終盤になると、プレイヤーを最も苦しめる敵“ヨロイ”が頻出します。ヨロイの放つ矢は、直線かつ高威力で、正面から避けるのはほぼ不可能。しかも、手裏剣ではダメージを与えられず、体当たりして気絶させてからの手裏剣追撃が唯一の攻略法です。 このときのポイントは、斜め上から踏み込む角度。真正面からの体当たりはミスの危険が高く、少し高い段差から“滑り込むように”踏みつけると成功率が上がります。気絶中のヨロイは短時間で復帰するため、着地と同時に手裏剣ボタンを押し、最短距離で当てる反射が必要です。 終盤ステージでは、複数の敵が同時に現れ、攻撃パターンが重なります。特に、ヨロイ+ガイコツの組み合わせは危険です。ガイコツの短刀が画面端まで届くため、先にガイコツを処理し、安全地帯を確保してからヨロイを相手にするのが鉄則。ステージを下から上へ進むより、上層から降りながら敵を掃除するルートのほうが安定しやすい構造も多いので、足場の配置を覚えながら攻略ルートを確立していきましょう。

ボーナスステージとスコア稼ぎのポイント

各ステージに1つ落ちてくる玉を3つ集めると、ボーナスステージへ移行します。ボーナス面では敵が出現せず、玉を一定数取るごとに得点が加算される形式。ここでのコツは、“玉の落下位置の法則”を掴むことです。玉は常に一定のリズムで落下し、背景や足場の端を目印にすればタイミングが読みやすくなります。 また、ステージ内でもスコア稼ぎを狙うなら、同じ敵を気絶させてから倒すより、連続で倒すことを意識すると得点効率が上がります。敵の再出現タイミングやアイテム落下位置を覚えれば、“安全に稼ぐループ”を構築できます。ただし、同じ段で長時間稼ぎ行動をしていると“炎”が出現するため、1面あたりの滞在時間を意識し、稼ぎは2サイクルまでに留めるのが安全です。

“炎”の出現タイミングを利用した制御テクニック

炎は一定時間同じ段に留まると出現しますが、実はこの炎を“出させる”ことで敵を分断する応用テクニックも存在します。炎は忍者くんを追ってきますが、段差を超える動きは直線的で、敵キャラをすり抜けません。つまり、敵と炎の間に段差を挟むように位置取ることで、一時的に敵の移動ルートを塞ぐ“即席バリケード”として利用できるのです。この応用は高難度ステージで非常に有効で、特にカミナリ小僧やトカゲの炎追尾を断つ際に役立ちます。 ただし、炎を長く放置すると逃げ場がなくなり自滅しかねないため、使いどころは慎重に。数秒の時間稼ぎと割り切って活用すると攻略の幅が広がります。

ステージごとの立ち回り例

・ステージ1~3(基礎):敵は黒子・ダルマ中心。ショートジャンプで段差を移り、敵の真正面を避ける練習期間。 ・ステージ4~6(応用):カブキ・カミナリ小僧登場。爆弾と雷の挙動を見極め、“高さずらし回避”を習得すること。 ・ステージ7~12(中盤の山):敵の組み合わせが増加。ヨロイが混ざり始めるため、優先順位を明確にして順番に倒す。 ・ステージ13~18(終盤):敵が同時出現し、弾幕密度が最大。1段上・1段下の動線を事前に確保し、常に逃げ道を意識。 終盤ほど“段をずらす”行動が命綱になります。無理な攻撃よりも、安全に倒せる位置取りを最優先に。

難所突破のコツとリズムの掴み方

『忍者くん 魔城の冒険』は、単に反射神経だけで進めるゲームではありません。重要なのは“リズムを作る”ことです。敵が攻撃するテンポ、玉が落ちるテンポ、忍者くんのジャンプの滞空時間――これらが一致した瞬間、動作が一体化して、驚くほどスムーズに立ち回れるようになります。慣れてくると、音楽のビートに合わせて段差を移動する感覚さえ生まれ、まるでリズムアクションのように流麗な操作が可能になります。 特にボーナス直前のテンポは重要で、焦らず“敵→玉→移動”の順でリズムを保つこと。乱れると炎出現の危険が高まるため、常にリズム優先で動きましょう。

裏技・小技・知る人ぞ知るテクニック

・連続踏みつけ処理:気絶直前の敵を踏み続けることで、タイミングが合えば反動キャンセルが可能。着地硬直が消え、即座に再移動できる。 ・着地キャンセル投げ:ジャンプ着地の直前に手裏剣ボタンを押すと、着地硬直の1フレーム目で投げが成立。高難度面での即撃ちに有効。 ・画面端利用法:ガイコツの短刀は画面端に衝突後一瞬だけ判定が消える。その隙に段差を降りて背後を取るとノーダメージで接近可能。 ・炎封じ技:一度別段に移動→即戻りで“滞在カウント”がリセットされるため、炎を出さずに長時間滞在可能。スコア稼ぎで便利。

総括:忍者的判断と反射が噛み合う快感

攻略の本質は、“敵を力でねじ伏せる”のではなく、“最小の動きで最大の効果を得る”という忍者的思考にあります。ステージを進めるごとに敵の行動を読み、位置と高さを操る自分の技が少しずつ洗練されていく――この過程が何より楽しい。最初は理不尽に感じた敵も、動きを理解すれば次第に“手の内”に収まっていく快感があります。 アーケードの原作を知らずとも、ファミコン版だけで十分に“修行”のような達成感を味わえる作品であり、その難易度のバランスと学習曲線の美しさは今なお評価される理由です。

■■■■ 感想や評判

発売当時のプレイヤーからの初期評価

1985年当時、『忍者くん 魔城の冒険』が発売された直後のプレイヤーたちの反応は実に多様でした。ファミコンブームの真っただ中にあり、次々と話題作が登場していた時期でもあったため、本作は“地味だけど奥が深いゲーム”として注目されることが多かったのです。初期のプレイヤーは、赤い小さな忍者が軽快にジャンプし、段差を移動して敵を倒す姿に「かわいらしい」「動きがユニーク」と好感を抱く一方で、ステージ構造が単調に感じられるという声も少なくありませんでした。 それでも、「一見シンプルに見えて、実際にプレイすると異様に難しい」「敵の行動を読むことが面白い」といった意見が次第に広まり、口コミを通じて“遊ぶほどに味が出るスルメ系ゲーム”として認識されていきました。特に、子供よりもアクションゲームに慣れた若者層からの人気が高く、ファミコン雑誌でも“反射神経と戦略が試される忍者アクション”として紹介されています。

アーケード版との比較に見る賛否両論

この作品は、元々アーケード版『忍者くん 阿修羅ノ章』などと並行して存在していたため、ゲーセン経験者からは移植版としての完成度が常に議論の的になっていました。 アーケード版と比べると、ファミコン版はステージ数が減少し、敵の種類も一部削除されているため、どうしても“簡略化された”印象を持つ人も多かったのは事実です。特に、グラフィックや音質面の劣化は避けられず、BGMの高音が耳に刺さると評する人もいました。 しかし、その一方で「家庭用としてここまで遊べるのはすごい」「アーケード版より遊びやすいテンポ」「反動が少なく、気持ちいい操作感」といった肯定的な意見も少なくありません。特にジャンプ後の着地硬直が軽減された点を評価するプレイヤーは多く、結果として“別物として楽しめる”と肯定的に捉える層が増えていきました。 つまり、アーケード版を忠実に再現することよりも、“ファミコンらしい手触り”を作り出したことが、長期的に評価されたポイントと言えるでしょう。

ゲーム誌・レビュー媒体での評価

当時のゲーム誌では、『忍者くん 魔城の冒険』は“見た目以上に難しいゲーム”という印象で語られていました。 特に『ファミコン通信』(後のファミ通)や『マイコンBASICマガジン』などでは、「高難度ながらも理不尽ではない設計」「ステージクリア時の達成感が強い」「敵の行動に法則性があるため、プレイヤーの理解で勝てる」といった評価が見られます。 多くのレビュアーが注目したのは、“忍者くんの動きが遅いのに、なぜか気持ちいい”という点でした。動作が少しもっさりしているにもかかわらず、敵のパターンを読み、きっちり踏みつけを成功させた瞬間の爽快感が強く記憶に残る――そのギャップが独特の魅力となり、マニアの間では「反射と戦略のバランスが秀逸」と評されました。

プレイヤーが語る“中毒性”と“忍耐の報酬”

このゲームをプレイした多くの人が口をそろえて語るのが、「何度やられても再挑戦したくなる」という中毒性です。特に、ステージ終盤のヨロイ戦やカミナリ小僧戦で一瞬の判断を誤ってやられても、「今度こそは倒せる」という意欲を掻き立てる仕掛けが絶妙なのです。 また、敵の行動パターンがランダム性を持ちつつも一定の法則に基づいており、完全な“運ゲー”ではない点が高く評価されました。自分のミスが敗因だと明確に理解できるため、プレイヤーは自然と再挑戦に向かいます。これこそ、忍者くんシリーズ全体に共通する“修行的な面白さ”であり、忍耐が報われる設計でした。

ビジュアルと雰囲気の評価

グラフィック面では、「ファミコンとしては頑張っている」という意見が多く、背景や敵の色使いのセンスには一定の評価がありました。特に月夜を背景に浮かぶ魔城のシルエット、暗闇の中で光る手裏剣の軌道、倒れた敵がふわっと消える演出など、時代を考えれば非常に印象的な表現です。 主人公の赤い装束も視認性が高く、プレイヤーの動きが見やすいようデザインされています。小さなキャラクターなのに、ジャンプや踏みつけの瞬間に重力を感じる描写があり、動きに説得力がある点も好感を持たれました。 一方で、BGMに関しては賛否両論があり、特に高音がきついと感じるプレイヤーもいましたが、「耳に残る」「クセになる」との声も多く、ファミコン時代特有の電子音の魅力を語る上で欠かせない存在になっています。

ファミコン世代の“忍者文化”との親和性

1980年代中盤、日本では“忍者”を題材にした作品が一大ブームを迎えていました。アニメでは『忍者ハットリくん』、ゲームでは『影の伝説』や『忍者じゃじゃ丸くん』などが人気を集めており、忍者というテーマは少年たちにとって特別な響きを持っていました。その流れの中で登場した『忍者くん 魔城の冒険』は、リアル志向ではなく“コミカルで親しみやすい忍者”という新しい方向性を示したのです。 この親しみやすいビジュアルと、単純ながら奥深いプレイ感覚が相まって、子どもから大人まで幅広く受け入れられました。後に「忍者くんシリーズ」の代名詞となる赤装束のデザインも、この作品で確立されたものです。

現代プレイヤーによる再評価

近年では、レトロゲームブームの再燃に伴い、本作が再び注目を集めています。特に、YouTubeやTwitchなどでのプレイ配信では、古典的な難易度の高さと攻略性の高さが話題になっています。 「理不尽に見えて実はフェア」「ミスした理由がはっきり分かる」「単純なのに飽きない」といったコメントが多く、当時の設計がいかに緻密だったかを今の世代が改めて再発見しています。また、スピードランやスコアアタックの対象としても人気があり、最適ルートを探す研究者的なファン層が存在する点も特徴です。 現在ではレトロゲームコレクターの間でも評価が高く、ファミコン黄金期を代表するアクションタイトルのひとつとして再評価されています。

批判的な意見も:難易度と反復の壁

一方で、ゲーム初心者にとっては“理不尽に感じる難易度”も否めません。敵の攻撃速度が早く、段差移動のタイミングを一瞬でも誤ると即ミスにつながるため、カジュアルプレイヤーからは「クリアが難しすぎる」「練習しないと楽しめない」との声もありました。 また、後半ステージの敵構成が似通っており、敵の再利用が多いために単調に感じるという指摘も存在します。こうした点から、当時の雑誌でも“上級者向けタイトル”として分類されており、万人受けするゲームではなかったことも確かです。 ただし、難しさを乗り越えた先に得られる達成感が非常に強いため、「苦労が快感に変わる瞬間がある」と語る熱烈なファンも少なくありません。

総評:忍者アクションの原点としての存在感

『忍者くん 魔城の冒険』は、発売から数十年を経てもなお、アクションゲームの基礎的な楽しさを凝縮した作品として語り継がれています。アーケードの要素をうまく家庭用に落とし込み、短いサイクルで学習と上達を味わえる設計は、現代のインディーゲームにも通じる普遍性を持っています。 プレイヤーによっては“理不尽”と感じる難易度も、見方を変えれば“プレイヤーの忍耐を鍛える修行”。この“試練を通して成長する”構造こそが、本作の隠れたテーマなのかもしれません。忍者くんが敵を倒し宝を取り戻す物語は、プレイヤー自身が成長していく過程と重なり、ゲームを通して“自分も忍者になっていく”体験を与えてくれます。 だからこそ、本作は今でも“シンプルで奥深いアクション”の代名詞として、多くのレトロゲーマーの心に刻まれ続けているのです。

■■■■ 良かったところ

シンプルな操作体系に隠された奥深さ

『忍者くん 魔城の冒険』の良かった点としてまず挙げられるのは、シンプルなのに飽きない操作設計です。プレイヤーが扱うボタンはわずか2つ──“ジャンプ”と“攻撃(手裏剣)”。にもかかわらず、段差を移動する方向入力の組み合わせ、ジャンプの押し込み時間による高さ調整、そして手裏剣を投げるタイミング次第で、驚くほど多様な行動が可能になります。この「簡単な操作なのに、プレイヤーの上達が如実に反映される」設計は、1980年代ファミコンアクションの中でも突出して完成度が高い部分です。 単純なボタン数に対して、プレイヤーの判断や反射、位置取りの精度が勝敗を左右するため、やればやるほど自分の技術が上達していく実感を得られます。初めは敵の弾を避けることすら難しかったプレイヤーが、数時間後には手裏剣をタイミングよく撃ち、踏みつけを組み合わせて一気に敵を全滅させる──この“自分が強くなった感覚”こそ、本作の最も称賛される点でしょう。

緊張と解放を繰り返す「戦闘リズム」の設計

本作は単に敵を倒すだけではなく、戦闘の緊張と解放が美しく設計されている点でも高く評価されます。敵が複数現れる中で、踏みつけて気絶させ、起き上がる前に手裏剣を投げて倒す。この短い一連の流れの中に、緊張・判断・成功の快感が詰まっています。 しかも、それがステージ内で何度も繰り返されることで、プレイヤーの心拍数が上がり続けるリズムが生まれる。たとえば、ヨロイとの戦いで体当たりを成功させ、手裏剣で仕留めた瞬間の解放感は筆舌に尽くしがたいものがあります。アクションのひとつひとつが無駄なく設計され、システムと感情の連動性が非常に高い作品と言えるでしょう。

ファミコン初期としては驚くほど洗練された難易度曲線

本作の難易度は決して易しくありません。しかし、プレイヤーが少しずつ成長していく過程を考慮した、理想的な難易度カーブを描いています。序盤の黒子やダルマで「敵の行動を読む」ことを学び、中盤のカブキやカミナリ小僧で「タイミングと高さの概念」を覚え、終盤のヨロイで「行動の優先順位」を理解する。この構成が絶妙で、自然とプレイヤーのスキルを鍛えてくれます。 また、同じ面を何度も繰り返し遊ぶうちに「この高さで避ければ安全」「この位置で踏みつけると効率的」といった“自分だけの攻略法”が生まれる設計も秀逸。理不尽な罠ではなく、プレイヤーの学習によって確実に克服できる“正統派の難しさ”が評価されました。

グラフィックと演出のセンス

ファミコンの限界を感じさせない巧みなグラフィック表現も、本作の魅力のひとつです。背景の魔城のシルエット、夜空の色調、敵の多彩な動き――どれも簡素ながら印象的に描かれています。特に赤い装束の忍者くんが夜のステージを駆け巡る姿は、当時のプレイヤーの目に強く焼き付きました。 敵のデザインも個性的で、カブキやガイコツといったモンスターの動きが意外に愛嬌があるため、恐怖よりも“ユーモラスな緊張感”を感じる絶妙なバランスに仕上がっています。グラフィックの粗さをデザインセンスで補い、キャラクターたちに生命感を吹き込んでいる点は、当時の開発陣の職人技が光る部分です。 また、ステージ開始時の点滅演出や、タイトル画面で回転する手裏剣カーソルなど、印象に残る小技が随所に見られます。これらの演出が、プレイヤーの想像力をかき立て、“これから何が始まるのか”という高揚感を与えてくれました。

“炎”の存在が生む独自の緊張感

長時間同じ段に居座ると現れる“炎”は、本作を語るうえで欠かせない存在です。多くのプレイヤーがこの炎の出現に心臓をドキッとさせられました。触れると即ミスという厳しいルールですが、この“時間制限的プレッシャー”がゲームに常時緊張感をもたらし、動き続けることを強制します。 しかし単なる嫌がらせではなく、結果としてプレイヤーが常に戦略的に移動するよう促してくれるのが素晴らしい点です。炎を避けながら敵の背後を取る快感、焦って足を滑らせた時のスリル。これらの体験が、ゲーム全体のテンポを生かす“生きたギミック”となっています。 後年、ファミコンユーザーの間では「炎が出た時の音楽変化が怖かった」「逃げ切ったときの達成感がすごい」といった懐かしむ声も多く、印象的な演出として語り継がれています。

上達を実感できる“忍者修行”のような手応え

このゲームの素晴らしさは、プレイを重ねるたびに明確に上達を感じられることです。最初は敵の弾に当たってすぐミスしていたプレイヤーも、何度も繰り返すうちに“踏む角度”や“距離感”を正確に把握できるようになります。特に、敵を連続で踏みつけて倒した時の爽快感は格別で、まさに“忍術の極意を体得した”ような満足感があります。 また、ステージごとに登場する敵の組み合わせが変化し、プレイヤーに「この順番で倒せば安全」「先に右側を処理しよう」といった思考の柔軟さを養わせます。アクションゲームとしての難易度が高いからこそ、上達を実感できる構造が際立ち、クリア時の達成感が倍増するのです。

短時間で達成感が味わえるステージ構成

1面ごとのプレイ時間が短く、ミスをしても再挑戦がすぐできるテンポの良さも高く評価されています。1ステージの構成が数分以内に収まるため、仕事や学校の合間に少しだけ遊ぶことも可能でした。 こうした“短い集中プレイサイクル”は当時として非常に画期的で、プレイヤーがストレスを感じにくい設計でした。「一度死んでもまたやりたくなる」「テンポが気持ちいい」といった感想が多く寄せられたのは、このコンパクトな構造のおかげです。

忍者というテーマの再発見

もうひとつの魅力は、“忍者”という日本的モチーフをここまでポップに落とし込んだことです。従来の忍者像といえば、黒装束で暗殺任務を遂行するクールな存在でしたが、本作の忍者くんは赤装束を着たユーモラスなキャラクター。小柄で愛嬌があり、しかし戦う姿は勇敢で、当時の子どもたちにとって「親しみやすい忍者像」を確立した作品でした。 また、敵のデザインにも日本文化の意匠が込められており、ダルマやカブキ、ガイコツなど、どこか妖怪的でありながらどこか滑稽。日本的美学とアニメ的キャラクター性をうまく融合させたことで、和風ゲームデザインの先駆け的存在とも言われています。

アーケードの緊張感を家庭用に最適化した成功例

アーケード版の緊張感やテンポをそのまま再現するのではなく、家庭用として“繰り返し遊べるバランス”に落とし込んだ点も評価すべき部分です。アーケードでは1コインで短期勝負でしたが、ファミコン版は家庭でじっくり攻略できるよう設計されており、テンポや反動、当たり判定などが微調整されています。これにより、初心者でも学びながらプレイできるようになり、当時の子どもたちにとってちょうど良い“挑戦しがいのある難易度”として受け入れられました。 このバランス感覚は、後にジャレコ作品が“堅実で遊び応えのあるゲーム”として信頼を得る礎になったといっても過言ではありません。

総括:忍耐と工夫が報われる「正統派アクション」の完成形

『忍者くん 魔城の冒険』の良さを一言で表すなら、「努力が結果に反映される構造美」です。派手な演出やスピード感に頼らず、純粋な操作精度と判断力で勝敗が決まる設計は、まさに職人芸のような完成度。 ミスをしても理不尽に感じないのは、常に“自分の動きが原因”と理解できるからであり、これこそがゲームデザインの正しさの証です。プレイヤーは挑戦を重ねるうちに、自然と“忍耐・観察・瞬発力”という三つのスキルを身につけていきます。 そうした体験の積み重ねが、やがてプレイヤー自身の自信に変わる――この“成長を実感できるゲーム体験”こそが、『忍者くん 魔城の冒険』が今なお高く評価され続けている最大の理由なのです。

■■■■ 悪かったところ

操作レスポンスの鈍さと“もっさり感”への不満

『忍者くん 魔城の冒険』で最も多く指摘された欠点のひとつが、操作レスポンスの重さです。アーケード版に比べると、ファミコン版の忍者くんの動作は明らかに緩慢で、ジャンプや着地、方向転換などの挙動に“溜め”が感じられます。この遅れが一瞬の判断を狂わせ、敵の弾を避け損ねる原因になる場面も多く、プレイヤーによっては「あと一歩速ければ…」というもどかしさを覚えたことでしょう。

また、特にジャンプ中の慣性制御が難しく、踏みつけ攻撃の精度が要求される場面では、タイミングがズレやすいという意見が目立ちました。敵を踏み損ねてすり抜けたり、段差を超えた瞬間に被弾したりといった事故も頻発し、操作感に慣れるまでのハードルが高い作品だったのは否めません。

ただし、この“もっさり感”が逆に慎重な立ち回りを生むという好意的な意見もあり、テンポの遅さを「忍者らしい慎重さ」と捉えるプレイヤーもいた点は興味深い部分です。それでも当時の多くのファンは、アクションゲームにスピード感を求めていたため、軽快さに欠ける操作性は弱点として数えられました。

難易度の高さとバランスの偏り

もう一つの大きな問題は、難易度バランスの急激な上昇です。序盤は敵の行動パターンも単純で遊びやすいのですが、中盤以降になると敵の攻撃速度が一気に上がり、ステージ構造も入り組んでくるため、初心者には極めて厳しい展開となります。特にカミナリ小僧やヨロイなどの上位敵は、攻撃の隙が少なく、正面から挑むとほぼ確実に敗北する仕様。しかも敵の弾のスピードが異様に速いため、わずか1フレームの判断ミスで即ミスになることもあり、反射神経を極限まで要求される難易度でした。

また、1ミスで即座にスタート地点へ戻されるため、リカバリーの余地が少なく、プレイヤーの精神的負担も大きいです。ファミコン初期のゲームにありがちな“リトライ前提の設計”ではあるものの、ステージ中盤での事故が続くとモチベーションが下がるという意見も多く寄せられました。

さらに、敵の出現位置や攻撃タイミングにランダム要素があるため、「前回と違う動きをしてきて避けられなかった」という不満も。パターンゲームでありながら完全な再現性がない点は、攻略型プレイヤーにとってはストレス要因になっていたのです。

後半ステージの単調さと構成の繰り返し

全18面という構成は当時としては標準的でしたが、プレイを重ねると後半のステージがやや単調に感じられるという問題もありました。敵の種類が限られているため、終盤に入っても新しいギミックが少なく、同じタイプの敵を何度も相手にすることになります。特に、後半はヨロイやガイコツの出現頻度が高く、パターンが固定化しやすい。

背景の変化も乏しく、ステージの雰囲気が大きく変わらない点もプレイヤーの集中力を削ぎます。当時の他タイトル――たとえば『スーパーマリオブラザーズ』のように視覚的変化でモチベーションを維持する構成とは異なり、本作は淡々とした雰囲気が続くため、人によっては“修行感が強すぎる”と感じることもありました。

一方で、ステージデザインの緻密さそのものは良くできているため、「繰り返し挑むプレイヤーほど奥深さがわかる」という逆説的な評価も存在します。つまり、単調さは裏を返せば“反復練習に耐える構造”であり、好みが分かれる部分でもありました。

サウンド面の粗さと耳障りな高音

当時のファミコン音源は限られており、3音チャンネル+ノイズという制約の中で音作りをする必要がありました。そのため、本作のBGMはアーケード版に比べて音程が高く、高音がキンキンと耳に残るという不満が多く挙げられています。特に、ステージBGMの繰り返しが長く続く場面では耳への負担が強く、「長時間プレイすると疲れる」という感想もありました。

さらに、効果音がBGMと干渉してしまう場面もあり、手裏剣の発射音がかき消されることもしばしば。これにより、タイミングを音で把握するプレイヤーにとっては感覚的な支障が出るケースもあったようです。

ただし、このチープさを“ファミコンらしい味”と捉える懐古的評価も後年では増えており、決して致命的な欠点とはされていません。それでも、当時リアルタイムで遊んだプレイヤーからすれば「もう少し音の厚みが欲しかった」という意見は根強く残っています。

演出面の地味さと没入感の欠如

『忍者くん 魔城の冒険』はプレイ中の演出が最小限で、物語的な演出やビジュアル演出がほとんど存在しない点が物足りなさとして指摘されました。現代の感覚で言えば、「なぜこの城を守るのか」「どんな背景があるのか」というストーリー補強が乏しく、単調な敵全滅アクションに終始してしまう印象です。

また、ステージクリア時の演出も簡素で、ファンの中には「せめてボス戦や報酬画面が欲しかった」という意見もありました。アーケード版のドラマチックな画面切り替えや、背景に流れるグラデーション演出が削除されたことも、没入感を薄める一因となっています。

それでも、ファミコンの容量制限を考えれば、演出削減はやむを得なかったとも言えます。しかし、“忍者の世界観”をもう一歩掘り下げられていれば、さらに記憶に残る名作になっていた可能性は十分にありました。

永久パターン防止“炎”の理不尽さ

本作の特徴でもある“炎”の出現システムは、多くのプレイヤーにとって一種のトラウマ的存在でした。確かに、炎は同じ段に留まり続けることを防ぎ、ゲームのテンポを維持する目的で設けられたギミックですが、出現タイミングが分かりづらく突然現れるため、理不尽に感じる人も少なくありません。

特に、初見プレイヤーは「なぜ急に死んだのか理解できない」ままゲームオーバーになることが多く、ルール説明が画面上にないことが混乱を助長しました。当時はマニュアルを読む前提の設計が多かったとはいえ、ゲーム中での説明不足は明確な弱点です。

さらに、炎のスピードが速く、段を超えて追ってくるケースもあるため、回避が難しい場面も存在します。プレイヤーの中には「敵を全滅させたのに炎でやられた」と不満を訴える声もあり、ゲームデザイン上のストレス要因として語られました。

アーケードからの劣化移植というイメージ

どうしても避けられなかったのが、「アーケード版の劣化版」という印象です。アーケードに慣れたプレイヤーにとっては、削除された敵(獅子舞・トカゲ・ガイコツ)やステージの減少、演出の省略が大きなマイナスに映りました。アクション性も全体的に緩やかで、連続撃破のスピード感が薄れたため、「原作のスリルが半減している」との意見も少なくありません。

特に、ファミコン特有のちらつきやスプライト制限による処理落ちも頻発し、複数の敵が画面に出ると動作が重くなるという技術的課題がありました。これにより、“テンポの切れ”を感じたプレイヤーも多く、アーケード版を知る層には残念な印象を与えた部分です。

ただし、ファミコンという制約の中でここまで再現したこと自体は高く評価する声もあり、完全な劣化ではなく“別バランス版”として楽しむファンも存在します。問題は、そうした意識の差が大きく、当時の評価を分ける原因となった点です。

やや古典的すぎるゲームループ

本作はステージを進めても、プレイの目的がほとんど変わらず、“敵を全滅させる”という一点に終始しています。この明快さが長所でもありますが、現代の感覚では単調すぎると感じる部分もあります。たとえば、アイテム収集やスコアによる報酬、隠し要素などのインセンティブがもう少しあれば、よりリプレイ性が高まったかもしれません。

当時はスコアアタックが主なモチベーションでしたが、ハイスコアを狙わないプレイヤーにとっては「同じことの繰り返し」に映る可能性がありました。

特に後半のステージでは背景の色味まで似通っているため、進行の実感が薄く、長時間プレイするモチベーションが維持しにくかった点は否定できません。

総括:完成度の高さゆえに浮き彫りになった課題

『忍者くん 魔城の冒険』の“悪かったところ”は、実は完成度の高さの裏返しでもあります。根幹のゲーム性がしっかりしているからこそ、操作の重さや音の単調さ、ステージの単調さといった細部が目立ってしまったのです。とはいえ、それらの欠点は致命的ではなく、多くはプレイヤーの慣れや工夫で克服可能な範囲に収まっています。

もし当時、もう少し容量に余裕があり、演出面やサウンドに磨きがかけられていれば、“ファミコンアクションの金字塔”になっていた可能性もあったでしょう。だが、その制約の中で“考える楽しさ”と“緊張感”を両立させた本作は、むしろ欠点を含めて味わい深い一本となっています。欠点を補って余りある魅力を備えていたからこそ、今なお語り継がれているのです。

■ 好きなキャラクター

愛嬌と勇気を兼ね備えた主人公「忍者くん」

ファミコン世代のプレイヤーにとって、『忍者くん 魔城の冒険』といえば真っ先に思い浮かぶのが、赤装束の小さな主人公――忍者くんです。彼はシリーズの象徴とも言える存在であり、外見こそデフォルメ調で可愛らしいですが、その動きや戦い方からは「一人の戦士」としての強い意志が感じられます。 敵に囲まれながらも一歩も引かず、手裏剣と体当たりを駆使して戦う姿は、プレイヤー自身の奮闘そのもの。忍者くんはプレイヤーの“分身”として機能し、何度倒されても挑戦をやめない姿が感情移入を誘います。 また、彼の動きの中には、どこか不器用さもあり、その“ちょっと危なっかしいジャンプ”や“着地のぎこちなさ”がかえって人間味を感じさせるのです。現代の3Dキャラクターのように滑らかではない、ドット単位の緊張感こそが、当時のプレイヤーを夢中にさせた魅力のひとつでした。 ファンの間では「忍者くん=努力と根性の象徴」とも言われ、倒れても立ち上がるその姿勢が、昭和の少年たちの憧れを集めました。彼の無言の闘志に、子どもながらに勇気づけられたという声も多く、単なるドットキャラを超えた“精神的ヒーロー”として記憶されているのです。

最初の敵にして印象的なライバル「KUROKO(黒子)」

ゲーム開始直後に登場する最初の敵キャラクター「黒子」は、多くのプレイヤーにとって忘れがたい存在です。彼は忍者くんと同じく手裏剣を使うため、まるで“もう一人の忍者くん”のような存在感があります。 序盤の黒子戦は、プレイヤーがこのゲームの基本操作を学ぶためのチュートリアル的な位置づけでもあり、彼の行動パターンを読むことが攻略の第一歩となります。動きは単純ながらも、油断すると手裏剣を的確に当ててくるため、初心者には意外と手強い相手。 黒子を倒した瞬間、プレイヤーは「このゲームの敵はただのザコじゃない」と悟るわけです。つまり、黒子は“ゲームデザイン的な先生”のような存在。 その後も上位敵が登場するたびに、プレイヤーは「黒子のときに学んだ立ち回り」を応用することになるため、黒子は全体の基礎を形作る重要なキャラでもあります。地味ながらもシリーズの印象を決定づけた初敵として、ファンからの人気が高いキャラクターです。

奇妙で恐ろしくもユーモラスな「DARUMA(ダルマ)」

続いて登場する「ダルマ」は、手も足もない不気味な姿ながら、独特の存在感を放つ敵です。彼は空中を漂いながら鎌を投げてくるという攻撃スタイルで、初見プレイヤーを驚かせます。 その不気味な見た目と独特の動きは、まるで妖怪のようでもあり、当時の子どもたちにとっては「夜中に思い出すとちょっと怖い敵」でした。しかし一方で、その丸っこいフォルムやひょこひょこと動くモーションには、どこか愛嬌があり、敵でありながらも“憎めない存在”として印象に残るのです。 プレイヤーの中には「最初は怖かったけど、だんだん可愛く見えてきた」という声もあり、結果としてファン人気の高い敵キャラの一人となりました。特に、倒されたときにくるりと回転して消える動作が妙にコミカルで、恐怖と笑いが同居する稀有なキャラクターと言えるでしょう。

華やかな外見で印象深い「KABUKI(カブキ)」

ファミコン黎明期のドット絵でここまで特徴を表現できたキャラは少ない、と評されるのがこの「カブキ」です。彼は爆弾を放物線状に投げてくるという、他の敵とは一線を画す攻撃方法を持っており、戦闘のテンポを大きく変える存在でもあります。 爆弾が落下してくる位置を見極めながら動く必要があり、ステージ全体を俯瞰的に見るスキルをプレイヤーに要求します。そのため、彼との戦いは非常にスリリング。 また、彼のデザインには日本文化の「歌舞伎」の要素がしっかり盛り込まれており、面のような顔、派手な身振りなど、ドットながらも伝統美が感じられるキャラクターでした。見た目と攻撃方法の派手さが印象的で、多くのプレイヤーが「最も印象に残った敵」として名前を挙げています。 一部のファンの間では、カブキが使用する爆弾がまるで“忍者くんの手裏剣の進化形”のようにも見え、「もし忍者くんが敵に堕ちたらこうなるのでは」と語られることもあり、想像をかき立てる魅力を持ったキャラクターです。

電光石火の攻撃を誇る「ONIKKO(カミナリ小僧)」

外見の可愛らしさとは裏腹に、作中屈指の強敵とされるのが「カミナリ小僧(ONIKKO)」です。彼の放つ稲妻攻撃は、スピード・連射力ともに高く、油断すると一瞬でミスに繋がる危険な存在。 しかし、その小さな体と無邪気な表情のギャップがプレイヤーに強烈な印象を残しました。まるで“いたずら好きの子ども”のように忍者くんを翻弄し、捕まえようとしても素早く逃げていく――まさに“雷”の化身のようなキャラ設計です。 このONIKKOを倒せたときの達成感は格別で、プレイヤーの多くが「最初に本気で挑戦を感じた敵」と語ります。さらに、攻撃モーションや効果音も特徴的で、彼の登場BGMを聞いただけで身構える人も多かったほど。 一部のファンからは“可愛いけどトラウマ”と呼ばれる存在であり、80年代アクションゲーム史に残る印象的な敵キャラのひとりです。

炎の力を操る猛者「OSHISHI(獅子舞)」

「おしし(OSHISHI)」は、炎を吐くという派手な攻撃を使うキャラクターでありながら、どこかお祭りのような明るさを持った敵です。彼のデザインは日本の伝統的な“獅子舞”をモチーフにしており、戦いながらもどこか縁日の風情を感じさせる独特な雰囲気があります。 彼の放つ炎は、手裏剣をかき消し、画面上に長く残るため、空間の制圧力が非常に高い。避けるタイミングを誤ると炎に包まれて即ミスという難敵ですが、それだけに攻略のやりがいがありました。 見た目が派手で、ドット絵ながら動きにも“重み”があり、プレイヤーからは「ボス感がある」「中盤の山場」といった声も多く聞かれます。特に炎が画面を明滅させる演出は、ファミコンの表現力の限界を押し上げたと評されるほどで、そのビジュアル的インパクトも相まって、シリーズファンに強烈な印象を残しました。

圧倒的な存在感を放つ「YOROI(ヨロイ)」

本作の敵キャラの中でも、ラスボス的なポジションに位置するのが「ヨロイ」です。彼は弓矢を使う強力な攻撃手段を持ち、忍者くんの手裏剣では一撃で倒せないという特殊な耐性を持っています。そのため、ジャンプ体当たりで一度気絶させてから手裏剣を当てるという、手順を踏んだ戦略が必要になるのです。 この仕様がプレイヤーに“正攻法では勝てない”という緊張感を与え、戦いをよりドラマチックにしています。ヨロイのデザインも堂々としており、鎧の光沢や動きの重厚感は、ファミコンの表現としては非常に見事。 多くのプレイヤーが「ヨロイを倒せた瞬間がこのゲームで一番嬉しかった」と語っており、忍者くんにとって最大の試練であると同時に、プレイヤーにとっても精神的なクライマックスを象徴する存在でした。 ファンの中では、ヨロイは“倒すべき宿命の相手”でありながら、どこか尊敬の念を抱かせるライバルのような存在として語られています。

プレイヤーを追い詰める“炎”という人格なき恐怖

敵キャラクターとしてカウントされることもある“炎”は、単なるゲーム上の制限ではなく、プレイヤーにとって“見えない恐怖”を象徴する存在でした。一定時間同じ場所に留まると出現し、どんな攻撃も効かず、触れれば即死。まるで忍者くんの怠惰を戒めるかのように現れるその存在は、ある意味で「修行の化身」とも言えるでしょう。 炎が現れた瞬間のBGM変化や効果音は、プレイヤーの心拍数を一気に上げ、まるで“死神が背後に来た”かのような緊張感を生み出します。 ファンの中では「炎が出た瞬間にパニックになった」「逃げ切った時のスリルがたまらない」といったエピソードが多く語られ、恐怖と快感を同時に与える存在として記憶されています。

まとめ:敵も味方もキャラが立っている“忍者絵巻”

『忍者くん 魔城の冒険』が今なお語り継がれる理由のひとつは、すべてのキャラクターに個性があることです。主人公の忍者くんはもちろん、敵たちもそれぞれ独自の攻撃方法と性格を感じさせ、まるで忍者時代劇の登場人物のようにキャラが立っています。 特に、ファミコン初期の限られたドット数と音でここまでキャラクター性を演出できたのは驚異的。プレイヤーはステージを進めるごとに「次はどんな敵が出てくるのか」と期待し、倒すたびに小さな物語を紡いでいく感覚を味わうことができました。 結果として本作は、“忍者アクション”であると同時に、“キャラクター劇”としても完成度が高いタイトルとして位置づけられています。忍者くんと敵たちの戦いは、単なるドットバトルではなく、小さな忍者世界のドラマだったのです。

[game-7]

■ 中古市場での現状

ファミコン黄金期を支えたジャレコ作品としての希少性

1985年に発売された『忍者くん 魔城の冒険』は、当時ジャレコがアーケードから家庭用市場へ本格的に参入するタイミングでリリースされたタイトルの一つでした。そのため、販売本数はそれなりに多く流通していたものの、保存状態の良い個体が少ないという現実があります。 ファミコンソフトの初期カートリッジはパッケージ素材が比較的脆く、外箱の擦れ・変色・説明書の欠品が多発しているため、完品状態のものは年々入手が難しくなっています。特に『忍者くん 魔城の冒険』は人気シリーズの第一作であり、アーケード移植という背景を持つため、コレクターの間では“シリーズの起点”として評価される重要作品です。 ジャレコ製ソフトの中でもブランド的な人気は高く、同社の代表作『シティコネクション』『エクセリオン』などと並んで“ジャレコ三本柱”と呼ばれることもあります。そのため、状態の良い完品版はコレクター市場で常に一定の需要があり、価格が落ちにくい傾向にあります。

ヤフオク!での取引価格の動向

2025年現在、ヤフオク!では『忍者くん 魔城の冒険(ファミコン版)』は平均で1,500円~3,000円前後で取引されているケースが多く見られます。 状態が悪い、もしくは説明書欠品のバラソフト(カートリッジのみ)は1,200円前後でスタートすることが多く、入札が集中しない場合はそのまま即決で落札されることもあります。 一方、外箱付き・説明書付きの完品状態であれば、即決2,500円~3,200円の範囲で安定しており、ジャレコロゴが鮮明で箱の角潰れがないものは、3,500円を超えることも珍しくありません。 さらに、未使用・未開封のコンディション(シュリンク付き)は非常に珍しく、近年では5,000円前後で出品されることがあります。とくに初期印刷版や、ラベルに経年焼けがない個体はコレクター間で注目され、短時間で落札される傾向にあります。 興味深いのは、ゲーム自体の人気よりも“保存状態”で価格が決まる点で、レトロゲーム市場では見た目の美しさがプレミア化の鍵を握っているのです。

メルカリでの販売状況とユーザー傾向

フリマアプリ「メルカリ」では、ヤフオクよりも若干安い価格帯で取引されています。2025年時点では、1,400円~2,500円前後が相場で、状態の良いものは即日売れるケースも多く見られます。 とくに「動作確認済み」「箱・説明書あり」と明記されているものは、1,800円~2,200円の価格帯が人気です。メルカリ利用者の多くはプレイ目的というよりコレクションや懐かしさからの購入が多く、パッケージイラストを飾るために購入する人も増えています。 また、状態が悪いものでも「箱のみ」や「ラベル美品」といった部分的なパーツ売り需要もあり、これらは700円~1,000円程度で出品される傾向があります。 一方で、説明書が欠品していても写真映えする箱付きソフトは売れ行きが良く、特に“赤い忍者くん”のビジュアルがレトロデザインとして人気を博しています。 販売動向を見ると、他のジャレコ作品――例えば『エクセリオン』や『モモコ120%』――に比べても出品頻度はやや少なめであり、安定供給はされていない状態です。つまり、欲しいと思った時にすぐ手に入らないケースもあるため、購入希望者はウォッチ登録や通知設定を活用して探すことが推奨されます。

Amazonマーケットプレイスでの価格推移

Amazonでは、マーケットプレイス業者による中古出品が常に数点確認されています。価格帯はやや高めで、2,800円~4,000円ほどが平均レンジとなっています。 Amazonはコンディション別に「良い」「非常に良い」「可」の三段階評価を採用していますが、『忍者くん 魔城の冒険』においては“非常に良い”に分類される商品はほとんど存在しません。パッケージ破損や日焼けのために“可”として出品されることが多く、そのため購入者レビューでは「動作は問題ないが外箱の状態が悪い」といったコメントも目立ちます。 また、Amazon倉庫発送(FBA対応)商品は送料込みの3,000円台中盤が主流で、配送スピードを重視する購入者に人気があります。Amazon特有の「即購入性」ゆえ、値段が多少高くても買われやすいという傾向があり、結果としてヤフオク・メルカリよりも平均相場が高めに維持されているのです。

楽天市場・駿河屋での販売動向

楽天市場や中古ゲーム専門の「駿河屋」でも、『忍者くん 魔城の冒険』は継続的に取り扱われています。 楽天市場ではショップ出品が中心で、2,800円~3,500円前後が標準的な販売価格帯。中には「箱・説明書付き完品」と明記されている高品質商品が4,000円を超える場合もあります。 駿河屋ではやや価格が安定しており、2025年現在で2,200円~2,980円程度が相場です。駿河屋は商品状態を「並」「良」「美品」で明確に区分しており、状態が“美品”とされたものはすぐに在庫切れになる傾向があります。 特に駿河屋の強みは、動作確認済みであること。購入者が安心して買えるため、ファミコンコレクターやレトロゲーマーに重宝されています。 ただし、人気のある時期――特に夏季や年末年始の“レトロゲーム回帰シーズン”には在庫が枯渇しやすく、再入荷を待つしかない状況になることも珍しくありません。

コレクター市場におけるプレミア化の兆候

2020年代に入り、レトロゲーム市場全体が再評価される中、『忍者くん 魔城の冒険』も例外ではありません。ファミコン黎明期の代表的タイトルとして扱われることが増え、特に“シリーズ第一作”という位置づけからコレクター需要が高まっています。 その一方で、流通量自体はまだ比較的多いため、“プレミアソフト”と呼べるほどの高騰はしていません。しかし、ここ数年で完品の流通が徐々に減少しており、状態の良いものはじわじわと価格が上昇傾向にあります。 また、アーケード版『忍者くん 阿修羅ノ章』とのセット収集を目的としたファンも多く、シリーズ一括コレクションの需要が高いことも価格維持の一因です。ジャレコ関連の資料集やレトロ特集書籍で本作が紹介されるたびに一時的な価格上昇が見られるなど、メディア露出にも敏感なソフトといえます。

レトロゲームショップでの実店舗価格

秋葉原・日本橋・中野ブロードウェイなどの老舗レトロゲームショップでも、『忍者くん 魔城の冒険』は長年扱われてきた定番タイトルです。 店舗価格は通販サイトよりやや高く、完品3,000円~4,500円が一般的なレンジとなっています。実物を手に取って状態を確認できる利点があるため、多少高くても購入するファンが多いです。 特に、ラベルの日焼けが少ないものやカートリッジの白化がないものは店頭でも人気が高く、「状態良好」タグが付くと即売するケースもあります。 一方で、箱のみや説明書欠品のものは1,000円~1,500円程度で販売されており、初心者コレクター向けの入門ソフトとしても選ばれています。店舗によっては、当時のチラシや販促物を同梱して販売することもあり、そうしたレア要素がある個体は価格が一気に上昇する傾向にあります。

総括:安定相場の中に見える「レトロ文化遺産」としての価値

『忍者くん 魔城の冒険』は、2025年現在でも1,000円台~3,000円台で入手可能な比較的手頃なタイトルです。しかし、これは「安いから価値がない」という意味ではありません。むしろ、多くのプレイヤーの思い出が詰まった“文化遺産的ソフト”として、今なお市場に流通していること自体が驚異的なのです。 ファミコンの初期作品の中で、ここまで継続的に中古市場に残り続けているタイトルはそう多くありません。35年以上前のゲームでありながら、動作確認済みで実際にプレイ可能な状態の個体がまだ見つかる――それは、ジャレコの技術力とユーザーの愛着が両立してきた証と言えるでしょう。 今後、状態の良い完品は確実に減少し、価格がじわじわと上昇していくことが予想されます。今のうちに入手しておけば、「忍者くんシリーズの原点」を所有する喜びを長く楽しめるでしょう。 プレイ目的でも、コレクション目的でも、本作はファミコン文化を象徴する一本であり、ゲーム史を語るうえで外せない存在です。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

ファミコン 忍者くん 魔城の冒険(ソフトのみ) FC 【中古】

【中古】 ファミコン (FC) 忍者くん 魔城の冒険 (ソフト単品)

評価 5

評価 5【中古】【表紙説明書なし】[FC] 忍者くん 魔城の冒険(にんじゃくん まじょうのぼうけん) ジャレコ (19850510)

FC ファミコンソフト UPL 忍者くん 阿修羅の章アクションゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本体のみ【中古】【箱説..

FC ファミコンソフト ジャレコ 忍者くん 魔城の冒険アクションゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本体のみ【中古】..

【中古】【箱説明書なし】[GB] 戦国忍者くん UPL (19910308)

ファミコン 忍者くん 阿修羅ノ章(ソフトのみ) FC 【中古】

評価 5

評価 5

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] 忍者くん 魔城の冒険(にんじゃくん まじょうのぼうけん) ジャレコ (19850510)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102216.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【箱説明書なし】[GB] 戦国忍者くん UPL (19910308)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1018/8/cg10188163.jpg?_ex=128x128)