【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:ナムコ

【開発】:長野文化機器

【発売日】:1980年2月

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

開発と誕生の背景

1980年という年は、日本のアーケードゲーム史において転換期でした。『スペースインベーダー』が巻き起こした大ブームが一段落し、市場にはその派生作や類似ゲームの基板が大量に出回っていました。中でもナムコがリリースした『ジービー』の基板は、当初の好調な稼働から一転、急速に人気を失って在庫が積み上がる事態に直面していました。そこで、この基板を再利用して新たなゲームを生み出す必要があったのです。 長野に拠点を置く文化機器が中心となり、ナムコと協力する形で生まれたのが『海底宝探し』でした。開発に関わったのは文化機器の関連会社であるK.K.特機で、彼らは既存の『ジービー』基板に独自のサブ基板を取り付けることで、新しい遊びを創出しました。

コンセプトとテーマ性

本作のキャッチコピーは「財宝か?死か?」という非常に刺激的なもの。舞台は宇宙でも戦場でもなく、静かな深海です。プレイヤーは潜水夫として命綱を頼りに海底へ潜り、そこに眠る財宝を求めて探索を行います。しかし、ただ宝を拾うだけではありません。海には凶暴なサメが泳ぎ、宝の隠された壺の一部には海ヘビが潜んでいるという、命懸けの試練が待ち受けています。財宝を手にできるか、それとも命を落とすか――そのスリルがゲームの根幹に据えられていました。

基板再利用という仕組み

『海底宝探し』の特筆すべき点は、ナムコの余剰在庫となっていた『ジービー』基板を再利用している点です。これは単なる「流用」ではなく、サブ基板を追加しプログラムを一部改変することで、全く異なるゲーム体験を生み出していました。当時、こうした「改造基板」による新作は珍しくなく、むしろディストリビュータやオペレーターにとってはありがたい手法でした。新規基板を高価で購入するよりも、既存基板を「改造」して安価に新しいゲームを導入するほうが現実的だったからです。結果として、『海底宝探し』は基板再利用の成功例として知られるようになりました。

文化機器とナムコの関係

文化機器は長野でナムコの販売代理を務めていた企業で、さらにユニバーサルとも密接な関係を持っていました。ユニバーサル名義のタイトル開発に協力した経験もあり、その技術力とネットワークを活かして『海底宝探し』のような独自のゲームを企画することができました。当初は文化機器オリジナルとしてスタートしましたが、後にナムコの名義でもリリースされることになり、ナムコの公式歴史の一部として扱われるに至ったのです。この過程そのものが、当時の業界がまだ「整備されきっていない」柔軟な時代であったことを示しています。

海外展開の動き

『海底宝探し』には海外輸出版として『Shark Treasure』というタイトルが準備されていました。実際にフライヤーは制作されたものの、現存する資料によれば製品版の稼働は確認されていません。もし実際に海外リリースされていれば、当時の欧米市場における「海底探検ゲーム」の先駆けとなっていたかもしれません。

ナムコ公式史における位置付け

ナムコの後年の作品『ドラゴンスピリット』のエンディングに登場する「THE HISTORY OF NAMCO GAMES」では、『SOS』や『ナバロン』と並んで『海底宝探し』が記録されています。これは単なるローカルな改造ゲームにとどまらず、ナムコ自身が公式に自社タイトルの一部と認めたことを意味します。その背景には、『ジービー』基板の在庫を救済し、結果的に大きな成果をもたらしたという実績があったからでしょう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

深海を舞台にした独特の緊張感

『海底宝探し』の第一の魅力は、当時のアーケード市場では珍しかった「海底」という舞台設定にあります。宇宙や戦場を題材としたゲームが多い中で、プレイヤーは潜水夫となり、暗い海に潜っていきます。命綱を頼りに深く潜っていく緊張感、そして水中を漂うサメの群れをかいくぐる恐怖は、他のアクションゲームでは味わえない特別な体験を提供しました。ゲーム画面そのものはシンプルなドット絵ですが、プレイヤーは「もしかすると本当に海の中にいるのでは」と錯覚させられるほどの没入感を得られたのです。

シンプルさの中に潜む駆け引き

操作は左右の移動と命綱の降下・停止、そして銛による攻撃という非常にシンプルなものです。しかしその簡単さが逆に奥深さを生んでいます。サメを撃退するのか、それとも動きを止めてやり過ごすのか――その瞬間的な判断がスコアにも生死にも直結します。この「選択の緊張感」が繰り返しプレイしたくなる大きな要素であり、プレイヤーは失敗と成功を繰り返すことで少しずつ自分なりの戦略を見つけていくのです。

宝探しのドキドキ感

ゲームのハイライトは、海底に到達した後に壺の中へ潜り込む瞬間です。5つの壺のうち4つは財宝が眠っていますが、1つにはプレイヤーを待ち受ける恐ろしい海ヘビが潜んでいます。選んだ壺から財宝が現れるのか、それとも死を意味するモンスターが出てくるのか――この運命を分ける瞬間は、シンプルなゲーム性ながら強烈なスリルを生み出しました。特にアーケードのプレイヤーにとって、この「一発逆転」と「突然の絶望」のコントラストは非常に刺激的でした。

得点システムの面白さ

ただ生き延びるだけでなく、いかに多くの得点を稼ぐかという要素も魅力でした。サメを倒すことで得点を積み重ねられる一方で、宝を持ち帰ることで大きなボーナスを得られます。特に当時のアーケードゲームは「ハイスコアを目指す文化」が強く根付いていたため、プレイヤー同士がスコアを競い合うきっかけにもなりました。さらにナムコ版では、電源投入時のパターンが一定であることが知られており、熟練者はその規則性を利用して確実に宝を回収するなど、単なる「運ゲー」に留まらない奥深さを見出しました。

基板改造ゲームとしてのユニークさ

『海底宝探し』は単なる新作ではなく、既存基板の改造によって誕生したゲームでした。これにより「他のどのゲームとも違う」という独特の個性を持ち、業界内でも注目を集めました。通常、改造ゲームは粗雑な仕上がりになりがちでしたが、『海底宝探し』はオリジナル性が高く、むしろ本家ナムコが公式に認めるほどの完成度を誇っていたのです。この背景を知ると、プレイヤーは単に遊ぶだけでなく「裏事情を知った上で味わう特別感」を楽しめたのも魅力の一つだったと言えるでしょう。

短時間で楽しめるゲームテンポ

アーケードゲームの多くは短時間で結果が出る設計がなされていましたが、『海底宝探し』もまた1プレイのサイクルがコンパクトで、すぐに「挑戦と結果」が得られる作りになっていました。数分で財宝を得られるか死を迎えるかが決まるため、仕事帰りのサラリーマンや学生が気軽に挑戦できるのも支持された要因でした。ゲームセンターに並ぶ筐体の中でも「ちょっとやってみよう」と思わせるライトさは、多くのリピーターを生み出しました。

プレイヤーを惹きつける中毒性

「次こそは当たりの壺を引きたい」「もう一度チャレンジしてもっと得点を稼ぎたい」という思いが自然に湧き上がるのが『海底宝探し』の最大の魅力です。外れを引いて悔しい思いをしても、次のプレイで宝を見つけられるかもしれないという期待感がプレイヤーを画面に引き戻します。この「もう一回やりたい」と思わせる仕掛けこそ、アーケードゲームが成功するために必要不可欠な要素であり、『海底宝探し』はそれをしっかりと備えていました。

レトロゲームとしての存在感

現代の視点から振り返っても、『海底宝探し』は「80年代初頭のアーケードの雰囲気」を象徴する存在として光ります。ゲーム性のシンプルさ、基板再利用という独特の事情、そしてナムコの歴史に刻まれるほどの存在感。これらの要素が絡み合い、単なる懐かしさを超えて「当時ならではの魅力」を持ち続けています。レトロゲーマーの間では、インベーダーブームの終焉からナムコの黄金期に至る過渡期を語るうえで欠かせない作品としてしばしば取り上げられるのも頷けます。

■■■■ ゲームの攻略など

基本操作の理解が攻略の第一歩

『海底宝探し』は見た目はシンプルでも、操作には独特の癖があります。潜水夫を左右に移動させる操作は2方向レバー、あるいは『ジービー』筐体流用版ではパドルコントローラで行います。パドルは感度が繊細で「遊び」があるため、慣れるまで狙いを定めづらいという特徴があります。ここで重要なのは「操作に慣れる」こと。サメを撃退する銛を打ち込むタイミングも、ただ闇雲に連打するのではなく「敵が射程に入ったときに確実に放つ」ことを意識するのが基本です。

サメの行動パターンを読む

海中を行き交うサメは、単純にランダムで動くように見えますが、実際にはいくつかのパターンを持っています。一定の高さで水平に泳ぎ続けるもの、プレイヤーの動きに合わせて軌道を変えるものなど、その行動を見極めることで効率よく回避や撃退が可能になります。特に複数のサメが重なる場面では「一度停止してやり過ごす」「あえて片側に寄せてから隙間を抜ける」などの戦術が求められます。

下降と停止を使い分けるテクニック

命綱を下ろす際、プレイヤーは下降を続けるか、一時停止するかを選択できます。この「停止」の使いどころが重要な攻略要素です。サメが正面から接近しているときに停止すれば衝突を回避でき、逆に一気に下降すれば敵に反応される前に抜けられる場合もあります。つまり、単なる回避ではなく「攻めの下降」「守りの停止」という二つのリズムを上手に切り替えることで安全に海底へ到達できるのです。

壺選びの心理戦

海底に到着すると待ち構えるのが「宝の壺」選びです。5つの壺のうち4つは当たり、1つが外れという構造ですが、ここに心理的な駆け引きが生まれます。文化機器版は完全ランダムのため「運試し」の要素が強い一方で、ナムコ版は電源投入時のパターンが一定であることが知られていました。熟練のプレイヤーはこのパターンを覚えて「どの壺に入れば安全か」を見極め、効率よく財宝を得ることができたのです。つまり、ただの運ゲームに見えて実は「知識と経験による攻略」が可能だったのです。

帰還時の注意点

宝を手に入れた後は、潜水夫が財宝を背負って船へ戻らなければなりません。この際も行きの操作と同じように命綱を引き上げますが、帰路では潜水夫の動きが遅くなるため、サメを回避する難易度が上がります。ここでのコツは「サメの群れが来るタイミングを見計らってから壺に入る」こと。つまり、帰還ルートが比較的安全なタイミングを狙って宝を回収すると成功率が格段に上がります。

スコアアタックの戦略

『海底宝探し』の魅力の一つは、ハイスコアを狙う戦いです。単に宝を持ち帰るだけでなく、サメを効率よく倒し続けることで得点を伸ばすことが可能です。サメを全て避けて宝を狙うのも一つの戦術ですが、あえて撃退を重ねて得点を稼ぎながら宝を狙うほうが高得点につながります。ただし、その分リスクも高まるため、プレイヤーは「確実なクリア」と「スコア狙い」のバランスを取る必要があります。このジレンマがプレイに深みを与えていました。

難易度とプレイヤースキルの関係

本作は一見すると「理不尽な運ゲー」に見えることもありますが、実際にはプレイヤースキルが大きく結果を左右します。サメの行動パターンを理解し、下降と停止を適切に使い分け、壺の選び方を学べば、着実に生存率を上げることができます。さらにナムコ版の「電源パターン」を覚えたプレイヤーは、ほぼ確実に宝を引き当てられるため、攻略法を知っているかどうかで実力差が大きく出るゲームと言えます。

裏技・小ネタの存在

一部のゲーマーの間では「一定の操作をすると壺のハズレ率が下がる」といった噂が流れたこともありました。実際に検証すると確定的な裏技は少なかったものの、電源投入直後のパターンを利用することで「この壺が当たりだ」と予測できる裏情報は存在しました。ゲーム雑誌やゲーセン仲間との情報交換を通じて、そうした知識を仕入れることも当時の楽しみ方の一つだったのです。

長時間プレイとループ性

『海底宝探し』は全25面で構成され、100,000点を超えるとスコアが一周して0に戻る仕様でした。このループを目指すのが熟練者の目標の一つであり、単なる「運ゲー」ではなく「知識と集中力が試される持久戦」としての楽しみ方もありました。実際、パターンを把握したプレイヤーは比較的容易にスコアをループさせることができ、これを誇りとしてゲーセン仲間に自慢するのも当時の文化でした。

総合的な攻略のまとめ

攻略の鍵を整理すると以下のようになります。 1. 操作に慣れ、確実に銛を命中させる。 2. サメの行動パターンを把握し、回避と撃退を使い分ける。 3. 下降と停止をリズムよく切り替えて安全に海底へ到達する。 4. 壺の選択はランダム性を理解しつつ、パターンを知っていれば活用する。 5. 宝を取るタイミングは帰還ルートを見極めて決める。 6. スコア狙いと安全策を状況に応じて使い分ける。

これらを意識することで『海底宝探し』は単なる偶然任せのゲームから「攻略のしがいがあるアーケード作品」へと姿を変えます。プレイヤーが腕を磨けば磨くほど成果が見える点が、このゲームを何度も挑戦したくなる大きな理由でした。

■■■■ 感想や評判

当時のプレイヤーの第一印象

1980年当時、ゲームセンターに並んでいたタイトルの多くは宇宙や戦争をモチーフにしたシューティングでした。そんな中で『海底宝探し』を初めて目にしたプレイヤーは、「海の中を舞台にした宝探し」というテーマに新鮮さを覚えたといいます。特に潜水夫が命綱で降下する演出や、壺を選んで財宝を得るシーンは「今までのゲームにはなかったユニークな演出」として好意的に受け止められました。あるプレイヤーは「潜水しているだけなのに心臓がドキドキする」と雑誌の投稿欄に感想を寄せており、シンプルなゲーム性以上に雰囲気がプレイヤーを魅了していたことが分かります。

ゲームセンターでの人気の理由

『海底宝探し』は一見地味に見えながらも、短時間でスリルを味わえるゲームとして人気を集めました。仕事帰りの大人や放課後の学生たちにとって、「数分のプレイで運試しができる」というライトさは大きな魅力だったのです。また、「当たりの壺を引けるかどうか」という要素が観戦している周囲の客にも分かりやすかったため、プレイヤーを囲んで盛り上がる場面が多く見られました。ゲームセンターの店員の証言によれば、「壺を開ける瞬間に周りの客が息を呑む」光景が日常的にあったとのことです。

メディアによる評価

当時のアーケードゲーム雑誌や業界誌でも『海底宝探し』は紹介されました。記事では「短期間で楽しめる即効性のあるゲーム性」「在庫基板を救済するビジネスモデル」といった側面が取り上げられ、業界的には経営者目線からも注目されたのです。特に「改造基板」という手法が珍しくなく、むしろ歓迎された時代背景の中で、本作は「良質な改造ゲーム」として一目置かれる存在になりました。レビュー記事では「シンプルだがクセになる」「遊ぶほどパターンを見抜く楽しみがある」と評価されています。

一般プレイヤーの賛否両論

一方でプレイヤーからの評価は必ずしも一様ではありませんでした。好意的な声としては「宝を見つけたときの達成感が最高」「シンプルだから何度も挑戦できる」といった意見が多く聞かれました。しかし否定的な声としては「壺選びが運に左右されすぎる」「突然のハズレで理不尽に感じる」といった不満もありました。特に初心者はサメの回避や銛の操作に苦戦するため、宝にたどり着く前にゲームオーバーになることも多く、そこで投げ出してしまう人も少なくなかったのです。

コアゲーマーの見解

一方でコアなプレイヤーやハイスコアラーにとって、『海底宝探し』は「実力で攻略できる奥深いゲーム」として高く評価されました。特にナムコ版の電源パターンを把握したプレイヤーは、壺選びの攻略性を見出し、安定して高得点を稼ぐプレイを披露しました。こうしたスキルフルなプレイヤーは周囲から「達人」と呼ばれ、ゲームセンターの人気者となることもありました。彼らの存在が『海底宝探し』の攻略文化を支え、長期的なプレイヤー層を生み出したといえるでしょう。

業界関係者からの評価

ディストリビュータやオペレーターの視点からも、『海底宝探し』は「ありがたい存在」でした。理由は簡単で、売れ残った『ジービー』基板を安価に仕入れ、改造して新たなタイトルとして稼働させられたからです。結果的に『海底宝探し』は、ゲームセンターの運営者にとって「利益を生む改造ゲーム」として評価され、積極的に導入されました。これは単にゲーム性が支持された以上に、経済的な背景からも高く評価されたことを意味します。

長期的な評価と再発見

1980年代後半以降、ナムコの名作群――『ゼビウス』『パックマン』『ギャラガ』などが脚光を浴びる中で、『海底宝探し』はやや影の薄い存在となっていきました。しかしレトロゲームファンや研究者の間では「ナムコ初期の歴史を語るうえで欠かせないタイトル」として再評価されるようになりました。特に基板再利用のビジネスモデル、そしてナムコ公式史に掲載されている事実は、後世の視点から見ると非常に興味深い要素とされています。

現代のプレイヤーの声

現代のレトロゲームイベントやアーケード基板愛好家の間でも、『海底宝探し』は話題に上がります。実機でプレイした人からは「思った以上に中毒性がある」「壺を選ぶときの緊張感が最高」といった感想が寄せられます。また、基板を収集するコレクターにとっては「ナムコの歴史を物語る貴重な一枚」として価値を持ち、単なるゲーム以上の存在意義を感じさせています。

総合的な世間の評判

まとめると、『海底宝探し』は「シンプルながらも強烈な印象を残した作品」として位置付けられます。万人向けに楽しめるわけではなく、運要素や難しさに不満を覚える声もありましたが、それ以上に「財宝を手にできるか死ぬか」というシンプルで明快なテーマが多くの人を魅了しました。そして何より「ナムコが公式に歴史に加えた」という事実が、このゲームの評価を裏付けています。現在でも語り継がれる理由は、単なる珍しさではなく、確かにプレイヤーの心を動かした魅力があったからに他なりません。

■■■■ 良かったところ

舞台設定のユニークさ

当時のアーケードゲームは宇宙や戦闘をモチーフにした作品が主流でした。そんな中で『海底宝探し』は「深海で財宝を探す」というコンセプトを採用し、他作品とは一線を画しました。暗い海の底に潜っていくというだけでプレイヤーの想像力を刺激し、「未知の世界を冒険している」という没入感を提供しました。この舞台設定の独自性は、プレイヤーに「このゲームは特別だ」と思わせる大きな要素だったのです。

シンプルで分かりやすいルール

「潜って」「壺を選んで」「宝を持ち帰る」。ゲームの流れは非常に直線的で、誰でもすぐに理解できるものでした。複雑なルールや大量のボタンを覚える必要がなく、初めてプレイする人でも短時間で楽しめる点は大きな魅力でした。ルールが明快であるからこそ、子どもから大人まで幅広い層に受け入れられ、ゲームセンターの集客力に貢献したのです。

緊張感あふれるゲーム展開

「次にどんなことが起こるのか分からない」――これが『海底宝探し』の最大の醍醐味でした。命綱を下ろす間にサメが迫ってくるスリル、壺を開ける瞬間のドキドキ感、財宝を背負って帰還する際のハラハラ感。プレイヤーは常に緊張状態に置かれ、最後まで気が抜けません。この緊張感が強い没入体験を生み、プレイ後に「もう一度挑戦したい」と思わせる原動力となっていました。

短時間で遊べるテンポの良さ

アーケードゲームに求められる大切な要素のひとつが「テンポの良さ」です。『海底宝探し』は、1プレイの中で潜行から帰還までが短いサイクルで収まるため、数分で勝敗や成果が出ます。これにより「ちょっとした時間に気軽に遊べる」点が支持されました。テンポが速いことで「悔しいからもう一回」というリピート意欲を喚起し、ゲームセンターの売り上げにも好影響をもたらしました。

スリルとリスクのバランス

壺の中に宝が入っているのか、それとも死を招く海ヘビが潜んでいるのか――この二択がゲームを大いに盛り上げました。当たりを引けば大きな達成感、外れを引けば絶望。まさに「財宝か?死か?」というキャッチコピーを体現する瞬間であり、このリスクとリターンのバランスが強烈なゲーム体験を生み出しました。この単純明快な構造が、プレイヤーの心に強く残った理由のひとつです。

観客を巻き込む盛り上がり

『海底宝探し』は、プレイヤーだけでなく周囲の観客も楽しめるゲームでした。壺を選ぶ瞬間は誰が見ても分かりやすいため、友人や通りすがりの人たちが固唾を呑んで見守る光景がよく見られました。宝を引き当てれば歓声が上がり、外れを引けば落胆の声が漏れる。こうした「観戦型の盛り上がり」は、ゲームセンターという公共の場での楽しみ方にピッタリでした。

操作の直感性

操作方法は非常に単純で、左右移動と下降・停止、そして銛を放つという基本動作だけです。この直感的な操作性は初心者に優しく、誰でもすぐに挑戦できました。難しい技術を必要としないため、プレイヤーは純粋にゲームの世界観やスリルに集中できたのです。シンプルな設計がもたらす「遊びやすさ」は、アーケード初期の作品に求められた重要な価値でした。

運と実力が絶妙に絡み合う設計

壺選びは運の要素が強い一方で、サメの回避や銛の命中率、下降と停止のタイミングなどは完全にプレイヤーの実力に依存します。この「運と実力のバランス」が絶妙で、プレイヤーは「次こそは当たりを引ける」「次こそはもっと上手に立ち回れる」と挑戦意欲をかき立てられました。実力を磨くことで生存率を高められる点は、ゲーマーにとって大きなやりがいにつながりました。

ハイスコア競争の楽しみ

当時のゲーセン文化において「ハイスコアを競う」ことは重要なモチベーションでした。『海底宝探し』も例外ではなく、サメを効率よく倒し続けるプレイヤーや、壺選びのパターンを熟知した熟練者は高得点を叩き出し、ランキングに名を刻みました。こうしたスコア競争はコミュニティを盛り上げ、ゲームセンターの常連同士の交流を促進しました。単なる「運試しゲーム」にとどまらず、腕を競い合える舞台でもあったのです。

後世への影響と再評価

『海底宝探し』の存在は、のちにレトロゲーム研究やナムコの社史において再評価されました。改造基板によって誕生したにもかかわらず、ナムコ公式の歴史に刻まれている点は「特別な成功例」として語られています。この評価は、ゲーム性の高さや独創性がなければ得られなかったものであり、後世のゲーマーやコレクターにとって「忘れられない良作」として語り継がれる理由になっています。

■■■■ 悪かったところ

運要素の強さへの不満

『海底宝探し』の一番の不満点として多く語られたのは、壺選びが大きく運に左右される点でした。5つの壺のうち4つが当たり、1つが外れという仕組みは、確率的には高い成功率を誇るものの、外れを引いたときの喪失感は非常に大きいものでした。「せっかく海底までたどり着いたのに、選んだ壺がハズレで即ゲームオーバー」という体験は、プレイヤーに理不尽さを感じさせることもありました。特に初心者にとっては「努力しても結局運次第」という印象を与えてしまい、長期的なモチベーションを削ぐ原因になったのです。

操作のクセによる難しさ

本作は『ジービー』筐体の流用版ではパドルコントローラを使って操作する仕様が存在しました。このパドルは操作に独特の「遊び」があり、思い通りにキャラクターを動かせないことがありました。レバー操作に慣れたプレイヤーにとっては戸惑いが大きく、「狙った方向に銛が飛ばない」「微妙なズレでサメに当たる」といった事故が頻発しました。こうした操作性のクセは、シンプルなゲーム性をかえって難解にしてしまい、ストレスにつながる部分でもありました。

単調さによる飽き

『海底宝探し』はゲームの基本ループが単純明快な反面、長時間プレイすると単調さを感じやすいという弱点がありました。潜水 → サメ回避 → 壺選び → 帰還、という流れは何度も繰り返すうちに変化が乏しくなり、「また同じ展開か」と感じさせてしまいます。敵キャラクターやステージの大きなバリエーションが少なかったため、派手な演出や新鮮な驚きが求められるプレイヤー層には物足りなさが残りました。

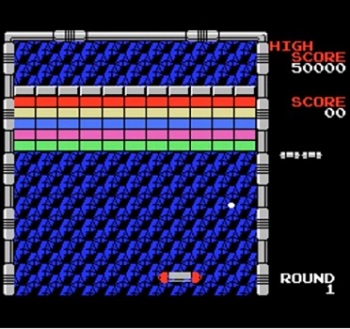

グラフィックの地味さ

1980年という時代背景を考えれば仕方のない部分ですが、本作のグラフィックはやや地味な印象を与えるものでした。海の中の表現はシンプルな青色の背景と限られたアニメーションに留まり、サメや潜水夫のドット絵も大きな変化がありません。そのため、同時期に登場していた『ギャラクシアン』や『ラリーX』のようなカラフルで賑やかな画面と比べると、ビジュアル面での魅力に欠けていると評価されることがありました。

理不尽さを感じさせる難易度

本作は一見シンプルながらも、実際には非常にシビアな難易度を持っていました。特に初心者がつまずきやすいのはサメの群れで、操作に不慣れだとほとんど避けられずにゲームオーバーになってしまいます。また、下降中に一度でも判断を誤れば即失敗という unforgiving(容赦のない)設計は、腕を磨く前に脱落するプレイヤーを生みました。「もう少し遊びやすくても良かった」という声は少なくありません。

リピート性における弱点

「もう一度挑戦したい」と思わせる中毒性はある一方で、リピートするたびに同じ流れを体験することになるため、ヘビープレイヤーほど「作業感」を覚えやすいゲームでした。特にハイスコアを狙う場合はサメのパターンを延々と繰り返し処理することになり、「遊んでいるうちに作業ゲーになってしまう」という指摘もありました。この点は、後年のナムコ作品が持つ多彩なステージ構成や敵バリエーションと比べて明確な弱みでした。

ビジネス上の背景に対する懸念

『海底宝探し』は「基板再利用」というビジネス的な事情から生まれたタイトルでした。そのため、一部の業界関係者やプレイヤーからは「本当にプレイヤーを楽しませるために作られたのか?」という疑念を持たれることもありました。ナムコ公式史に組み込まれるほどの存在になったとはいえ、当初は「在庫処分のためのゲーム」というイメージを拭えず、純粋な新作と比べて評価が下がる場合もありました。

サウンド面での弱さ

サウンドもまた、本作の弱点のひとつとされました。シンプルな効果音は最低限の機能を果たしていたものの、同時期のゲームと比べるとインパクトが乏しく、プレイヤーの耳に強く残るようなBGMは存在しません。壺を開ける瞬間やサメとの遭遇といったシーンにもっと派手な音があれば、さらに盛り上がりを演出できたはずだと惜しまれることが多いです。

ゲームとしての持続的な人気の難しさ

『海底宝探し』は短期的には人気を集めたものの、長期的には他のヒット作に押されて存在感を失っていきました。その理由のひとつが「ゲーム体験の幅の狭さ」です。プレイヤーの多くは数回挑戦すれば満足し、再び遊ぶ理由を見出せなくなることがありました。この持続性の弱さは、アーケード市場で長く稼働し続けるためには致命的な欠点となりました。

総合的な不満点の整理

以上の点をまとめると、本作の悪かった部分は以下のように整理できます。 1. 運要素が強く、努力が報われにくいと感じる場面がある。 2. 操作性にクセがあり、慣れるまでストレスが大きい。 3. 単調さや地味さによって飽きやすい。 4. サウンドやビジュアル面での魅力が乏しい。 5. 長期的な人気を維持するには仕掛けが不足していた。

これらの弱点は、同時期に次々と革新的な作品を送り出していたナムコにとっても大きな課題を示すものとなりました。しかし、逆に言えばこうした課題を乗り越えて『ゼビウス』や『ドルアーガの塔』といった後の名作に進化していったともいえるでしょう。『海底宝探し』は「成功と同時に反省点を残したゲーム」として語り継がれる存在なのです。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

プレイヤーを象徴する潜水夫

『海底宝探し』で最も印象に残るキャラクターといえば、やはり潜水夫です。プレイヤーが直接操作する存在であり、命綱を頼りに深海へと降りていく姿は、このゲームの代名詞ともいえるシンボルでした。酸素ボンベを背負い、限られた装備で海底の財宝に挑むその姿は、「冒険者の勇敢さ」と「人間の弱さ」を同時に表現しています。ゲームセンターでこのキャラクターを見た子供たちは「自分も潜水して宝を取りに行きたい」と憧れを抱いたとも言われています。シンプルなドット絵ながらも、その存在感は強烈でした。

海を支配する脅威 ― サメ

次に人気を集めたキャラクターはサメです。プレイヤーにとっては脅威でありながら、同時にゲームの華でもありました。海中を悠々と泳ぎながら、時に襲いかかってくる姿は恐怖心を煽り、画面に張り詰めた緊張感を生み出します。特に複数のサメが重なるシーンは「どう切り抜けるか」という攻略の山場となり、プレイヤーの記憶に深く刻まれました。倒すことで得点が加算されるため、単なる障害物ではなく「得点源」という二面性を持つ点もサメを魅力的な存在にしています。

運命を握る壺と海ヘビ

本作における「キャラクター」として忘れてはならないのが、壺に潜む海ヘビです。壺を開けた瞬間に出現する海ヘビは、プレイヤーの努力を一瞬で無に帰す恐怖の存在でした。その登場シーンは「外れを引いた瞬間の絶望感」を象徴しており、プレイヤーに強烈な印象を残しました。一方で、この海ヘビの存在があるからこそ、宝を引き当てたときの喜びが倍増するのです。つまり、海ヘビはゲームバランスを支える重要な役割を果たしていました。嫌われつつも「忘れられないキャラ」として語り継がれる存在なのです。

財宝そのものの魅力

壺の中に眠る「財宝」もまた、キャラクターの一部といえる存在でした。プレイヤーが命を懸けて求める対象であり、金銀財宝のグラフィックはプレイヤーの心を大いに惹きつけました。当時のドット表現は限られていたものの、「宝を背負った潜水夫」の姿は多くの人に夢を与えました。ゲームが進むごとに繰り返し見られる演出でありながら、何度目にしてもワクワク感を失わない点が財宝の魅力でした。

命綱という無言の相棒

キャラクターではありませんが、命綱の存在もプレイヤーにとって非常に大きな意味を持っていました。常に画面上から垂れ下がり、潜水夫を船とつなぐ命綱は「安全と危険の境界線」を象徴するアイテムです。プレイヤーの操作によって伸び縮みするその表現は、「一人ではない」「必ず帰る場所がある」という安心感を与える一方で、緊張感をもたらす演出でもありました。多くのプレイヤーが「命綱が切れないか」と不安を覚えつつも、その存在に頼っていたのです。

プレイヤー心理に残るキャラたちの役割

『海底宝探し』のキャラクターたちは、単なる敵味方の枠を超え、それぞれがプレイヤーの心理に深く作用していました。潜水夫は「自分自身の投影」、サメは「挑戦の壁」、海ヘビは「恐怖とリスク」、財宝は「希望と報酬」、命綱は「安心感と緊張感」。これらが複雑に絡み合うことで、シンプルなゲームながら豊かな物語性が生まれていました。キャラクターの数は少ないものの、一人ひとりの存在感は際立っており、プレイヤーの記憶に長く残る結果となったのです。

ゲーマーたちの「推しキャラ」談義

当時のプレイヤーの間では「どのキャラクターが印象的か」という話題がよく交わされていました。ある人は「潜水夫のひたむきな姿に共感した」と語り、別の人は「海ヘビの理不尽さが忘れられない」と苦笑交じりに振り返ります。また、サメを巧みに倒して得点を稼ぐことに快感を覚える人もいれば、財宝を持ち帰る瞬間の演出に魅了された人もいました。こうした「推しキャラ」談義は、ゲームセンターでのコミュニケーションの一部になり、作品の人気を支える要素となっていました。

後世に残る象徴的キャラクター性

『海底宝探し』はナムコの数ある作品の中でもマイナー寄りですが、登場キャラクターの存在感は意外に強く、レトロゲームファンの間では今も語り継がれています。特に潜水夫と海ヘビは「財宝か死か」というキャッチコピーを体現するキャラクターとして象徴的に扱われています。単純なドット表現だからこそ、プレイヤー自身の想像力を掻き立て、深い印象を残すことができたのでしょう。

[game-7]

■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のプレイ料金

1980年前後のアーケードゲームは、ほとんどが1プレイ100円という料金体系でした。『海底宝探し』も例外ではなく、一般的なゲームセンターでは100円硬貨を投入して遊ぶスタイルでした。ただし地方によっては50円設定の店舗もあり、学生たちが集まりやすい場所では「回転率を上げるため」に低料金で提供するケースもありました。ゲームのテンポが短いため、プレイヤーは1回ごとの結果が早く出てしまい、「悔しいからもう1回」と連続で投入する傾向が強く、オペレーターにとっては安定した収益を生む機械となったのです。

ゲームセンターでの紹介方法

当時のゲーセンは現在のような派手なPOPや大型スクリーンがあるわけではありませんでした。『海底宝探し』の紹介は、筐体の上に掲示されたフライヤーやポスターに頼る部分が大きく、特に「財宝か?死か?」というキャッチコピーは強烈なインパクトを放ちました。この言葉はプレイヤーの挑戦心を煽り、ゲームを知らない人でも「どんな内容だろう?」と興味を引きつける効果がありました。シンプルながら心を掴むプロモーションの典型例といえます。

宣伝と広告戦略

『海底宝探し』の宣伝は大規模な全国キャンペーンが行われたわけではなく、主に業界誌や販促用チラシを通じて展開されました。これは基板再利用を前提としたタイトルであったため、既存のディストリビュータを通じて効率的に売り込む形が取られたのです。ユニバーサルの販売網やナムコのディストリビューションシステムを利用することで、比較的短期間で多くのゲームセンターに導入されました。「改造基板」という特殊な事情を逆手に取り、「安く新しいゲームを導入できる」という営業トークが効果を発揮したのです。

プレイヤー層の広がり

『海底宝探し』はシンプルな操作性と分かりやすいルールから、幅広い層に受け入れられました。学生や会社員はもちろん、女性プレイヤーや初心者ゲーマーにも支持されました。特に壺を開ける瞬間は「誰が見ても分かりやすい」演出だったため、観客と一緒に盛り上がれるのが特徴でした。この「誰でも参加できる娯楽性」が、口コミで人気を広める要因となりました。

人気のピークとその理由

1980年のリリース当初、『海底宝探し』はインベーダーブームが沈静化した後の市場において、「新しいタイプのゲーム」として注目を集めました。財宝を求めて潜るというテーマは新鮮であり、運と実力が絡み合う緊張感がプレイヤーを惹きつけました。特に「短時間で結果が出る」ことが人気の理由で、放課後や仕事帰りに立ち寄って1~2プレイ遊ぶというスタイルが定着しました。オペレーター側にとっても回転率が良く、導入しやすい点が人気を後押ししました。

ナムコ史における知名度

『海底宝探し』は『パックマン』や『ゼビウス』のように世界的な大ヒットを記録したわけではありません。しかし、ナムコが公式に「THE HISTORY OF NAMCO GAMES」に掲載している事実は、この作品が単なるローカルゲーム以上の存在であったことを示しています。当時のプレイヤーにとっても「知る人ぞ知る名作」として記憶されており、ナムコ初期作品を語る際には欠かせない存在となっています。

他タイトルとの比較による評価

同時期に稼働していた『SOS』や『ナバロン』といった「ジービー基板再利用三部作」と並べて語られることが多い本作ですが、三作品の中でも特にオリジナリティが高いと評価されました。『SOS』は比較的オリジナル要素が少なく、『ナバロン』はナムコ本体による堅実な作りでした。それに対し『海底宝探し』は「財宝探し」というテーマのユニークさが際立ち、プレイヤーの心を掴みました。その結果、シリーズの中でも特に記憶に残る存在となったのです。

口コミによる拡散

当時のゲーマー文化において、最も強力な宣伝方法は口コミでした。「あのゲーム、壺を選んで財宝を当てるんだ」「海ヘビが出てきて死ぬぞ」という噂は瞬く間に広がり、友達を連れてゲームセンターに行く動機になりました。この口コミの力によって、『海底宝探し』は大規模な広告を行わなくても広まり、多くの店舗で稼働することとなったのです。

現代における人気の再燃

21世紀に入り、レトロゲームイベントやアーカイブプロジェクトの中で『海底宝探し』が再び注目される機会が増えました。現代のプレイヤーは「80年代初頭の雰囲気を味わえるタイトル」として新鮮な気持ちで体験し、コレクターは「ナムコ史を語る上で重要なピース」として基板を探し求めています。大衆的な人気ではないものの、コアなファン層に支えられて再び光を浴びているのです。

総合的な人気の位置付け

まとめると、『海底宝探し』は「誰もが知る大ヒット作」ではなかったものの、当時のゲームセンター文化を支え、ナムコの初期を彩った重要な作品でした。プレイヤーにとっては運試しのスリルと短時間の緊張感を味わえるゲームとして親しまれ、オペレーターにとっては基板再利用による利益確保の手段となり、ナムコにとっては新たな成功の足掛かりとなりました。その存在意義は今もなお薄れることなく、レトロゲームファンの間で語り継がれています。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 高機能 反射防止 スムースタッチ / 抗菌 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ..

dreamGEAR レトロアーケード パックマン 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フ..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護 フィ..

【2枚セット】dreamGEAR レトロアーケード バブルボブル 用【 マット 反射低減 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液..

dreamGEAR レトロアーケード ギャラガ 用【 防指紋 クリア タイプ 】液晶 保護 フィルム ★ ゲーム ゲーム機 ゲーム端末 液晶 画面 保護..

【新品】【即納】 Victrix Pro FS 12 レバーレス アーケードコントローラー Victrix by PDP Arcade Fight Stick for PlayStation 5 PC ..

NEOGEO Mini インターナショナル ネオジオ ミニ 国際 NEO GEO Mini International アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイタ..

評価 3.67

評価 3.67