【特典あり】キッズ リュック 男の子 ウルトラマン 小学生 子供 リュックサック 通園バッグ 小学校 ジュニア 子ども 年長 入園 入学 お..

評価 4.8

評価 4.8【発売】:バンプレスト

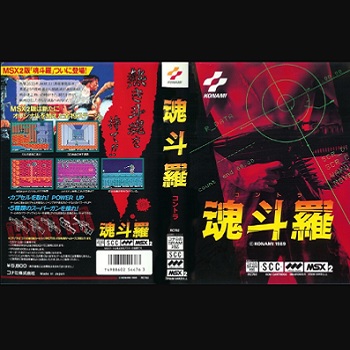

【対応パソコン】:PC-9801

【発売日】:1992年12月8日

【ジャンル】:シミュレーションゲーム

■ 概要

● ウルトラシリーズの“空白の物語”を描く、ファン必見のシミュレーション作品

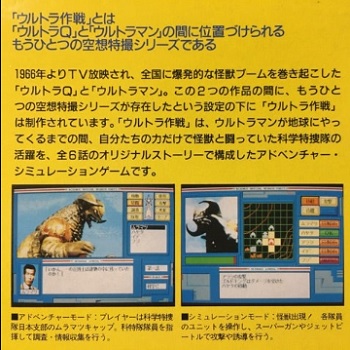

1992年12月8日、バンプレストから発売された『空想特撮シリーズ ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』は、PC-9801専用として登場したシミュレーションゲームである。本作は、円谷プロダクションが監修に携わり、『ウルトラQ』と『ウルトラマン』の間に存在する“語られざる6つの作戦”を描くという意欲的な構成を持っていた。テレビシリーズでは空白とされていた時期、すなわち“怪獣の脅威が一時的に沈静化した後、再び地球が未知の存在に襲われるまで”の物語を描く点で、ウルトラマンファンの間では「幻の前史」として知られている。

ゲームタイトルに「空想特撮シリーズ」という冠が付されていることからも分かるように、これは単なる派生作品ではなく、ウルトラシリーズの系譜上に位置づけられる公式的なサイドストーリーでもある。当時、テレビでは『ウルトラマン』再放送の人気が再燃しており、往年のファンと次世代のファンが交わる時期だった。そんな1992年という時代に、円谷プロ自らが関与し、しかも“特撮の世界観をパソコン上で再現する”という試みは極めて画期的だった。

● コマンドアドベンチャーと戦略シミュレーションが融合

本作のゲーム構成は大きく2パートに分かれている。前半はコマンド入力式のアドベンチャーゲームとして展開し、プレイヤーは科学特捜隊の隊員たちとともに事件の調査を進める。会話を選び、情報を収集し、謎の現象の背後に潜む怪獣や宇宙人の存在を突き止めていく。そして後半では、怪獣との直接的な戦闘が発生し、そこからはシミュレーションパートに切り替わる。

戦闘では、ジェットビートルによる空中攻撃、特殊潜航艇S1号プロトタイプによる水中攻撃、そして地上部隊によるスーパーガンやスパイダーショットといった武装が使用できる。これらの選択によって、プレイヤーの判断が勝敗を左右する点が緊張感を生み出している。単なるクリック式ではなく、敵の動きを読み、最適な攻撃手段を選ぶ戦略性が要求されるため、特撮ファンだけでなく、当時のシミュレーションゲームファンからも一定の評価を得た。

また、コマンドパートでは、ムラマツ隊長やハヤタ、フジ、イデ、アラシといったおなじみのメンバーに加え、オリジナルキャラクターも登場。プレイヤーは隊員の立場で科特隊の一員として任務を遂行するため、物語への没入感は非常に高い。円谷作品特有のリアリティある科学描写と、怪獣の存在を科学的に説明しようとする世界観がしっかりと反映されているのも特徴である。

● ストーリー:ウルトラマン来訪前夜の緊迫した6つの事件

物語は、四次元怪獣トドラの事件を最後に地球から怪獣が姿を消した時代から始まる。人々が平和を取り戻したそのとき、小笠原沖で起きた空母爆発事故が新たな脅威の幕開けを告げる。科学センターの一の谷博士は「これは怪獣によるものだ」と断言し、防衛庁に科学特捜隊の設立を進言。ムラマツを隊長に任命し、フジ、イデ、アラシ、ハヤタらが次々とチームに加わる。彼らはまだウルトラマンと出会う前であり、あくまで“人間の力で怪獣に立ち向かう”ことがテーマとなっている。

この設定が他のウルトラシリーズと大きく異なる点だ。どんな超能力も光線技も存在しない。あるのは科学と人間の知恵、そして勇気だけである。たとえば第1話「科特隊日本支部誕生」では、海底に棲む核露怪獣ゴルドキングが登場。放射能汚染によって変異した古代竜という設定が、当時の社会的テーマである“環境破壊への警鐘”を象徴している。第2話「永遠の冬眠」では、長き眠りから目覚めた古代怪獣ビルガメラーが暴走。第3話では地底怪獣ゴロモスが暗躍し、第4話ではケムール人が再び姿を現す。第5話「龍伝説を追え」では人の情念が怪獣化する悲劇的な物語が描かれ、最終話「首都戒厳令!!」では宇宙怪獣ベムラーの襲来が人類の新たな時代の到来を暗示して物語が幕を閉じる。

ラストシーンで青い光球を追う赤い光球が現れる演出は、まさにウルトラマン誕生へのプロローグとしてファンの胸を熱くさせるものであり、“科特隊の原点”を語るにふさわしい壮大な結末となっている。

● 登場人物とその人間ドラマ

各隊員には、テレビシリーズでは描かれなかった背景や人間的な側面が細かく設定されている。ムラマツはパリ勤務時代の恋人との別れを経験し、指揮官としての責任感と人間的な葛藤が同居する人物として描かれる。フジは裕福な家庭に生まれながらも、自らの力で人類の未来を守るという使命感を持つ女性。イデは九州出身の発明家気質で、潜航艇S1号の開発者としてチームを支える。アラシは射撃の名手であり、ムラマツの旧知の仲として冷静沈着に任務をこなす。そしてハヤタは、新社会人としての初任務がこの作戦という設定で、未熟ながらも誠実に成長していく姿が描かれている。

特にハヤタの描写は、後の『ウルトラマン』でウルトラマンと一体化する彼の原点を示唆しており、シリーズを通じての“人間の成長と希望”というテーマが強く打ち出されている点が興味深い。

● PC-9801専用タイトルとしての位置づけ

当時、PC-9801シリーズは日本のパソコン市場の中心にあり、ビジネスからホビーまで幅広く活用されていた。しかし、グラフィック性能や音源の制約から、特撮作品のような映像的表現を再現することは容易ではなかった。本作はその限界に挑戦し、静止画の合成やグラデーション処理、PCM音声などを駆使して“特撮的な臨場感”を追求している。

ゲームディスクはフロッピー数枚に及び、インストール時の読み込み演出や操作音なども、当時のPCゲームらしい手触りを感じさせる要素だ。さらに、当時のプレイヤーが「科特隊の一員になった」感覚を得られるよう、通信指令音や基地の無線ログなども効果的に使用されている。これらの演出がプレイヤーの没入感を高め、単なるゲームを超えた“特撮体験”として記憶に残る仕上がりになっていた。

● 特撮ファンへのメッセージ性

『空想特撮シリーズ ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』は、単なる怪獣退治ゲームではなく、特撮というジャンルそのものへのオマージュでもある。科学と未知の存在、理性と恐怖、文明と自然の対立といったテーマが全編にわたって描かれ、ウルトラシリーズが持つ“哲学的要素”を再確認できる内容になっている。

この作品が生まれた1992年という時代は、まさに平成ウルトラシリーズが始動する直前期。バンプレストは『スーパーロボット大戦』シリーズで知られる会社だが、本作ではその企画力を“ウルトラの原点”に注いだ。ウルトラマン登場以前の地球防衛を描くという発想は、後年の『ULTRAMAN』や『SSSS.GRIDMAN』にも通じる“特撮の原初への回帰”を象徴するものといえる。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● ウルトラマン誕生前夜の物語を体験できる唯一のゲーム

『空想特撮シリーズ ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』の最大の魅力は、ウルトラシリーズの世界観を「人間だけの力で戦う」という立場から体験できる点にある。これまでのシリーズ作品では、超人ウルトラマンが登場し、怪獣との戦いは彼の力を中心に描かれてきた。しかし本作では、ウルトラマンがまだ地球に降り立つ前の時代、つまり“光の巨人がいない世界”が舞台である。

この設定により、プレイヤーはウルトラシリーズの根底にある「科学の力と人間の勇気」を再確認できる。ビートルやS1号、スパイダーショットといったメカニックの活躍が物語の中心に置かれ、科学特捜隊という組織の存在意義そのものを体験できるのだ。特にファンにとっては、「ハヤタがウルトラマンと出会う前に、どんな任務をこなしていたのか」という謎がゲームという形で補完されることが最大の興奮ポイントである。

プレイヤーは単なる観客ではなく、作戦に参加する隊員のひとりとして、未知の脅威と向き合う。そのため、緊迫感のある任務描写や報告シーンは、プレイヤー自身が科特隊の一員であるかのような臨場感を味わえる。

● コマンド選択型アドベンチャーが生み出す“調査のリアリズム”

本作のアドベンチャーパートは、コマンド選択による進行方式を採用している。「話す」「調べる」「移動する」「使う」といった選択肢を通して事件の真相を探る構成だ。単なる文章読み進め型ではなく、どの順番で操作するかによって展開が微妙に変化するため、プレイヤーの行動が物語に影響を与える。

特筆すべきは、当時としては珍しい“報告システム”の存在である。プレイヤーは調査の進展を逐一ムラマツ隊長に報告し、判断を仰ぐ必要がある。このやり取りが緊張感を生み、まるで実際の組織内任務のような感覚を再現している。さらに、操作対象となる現場や人物のテキスト量が膨大で、怪獣事件の背景調査が科学的に描かれているのも魅力だ。

たとえば第2話「永遠の冬眠」では、古代生物が冬眠中に環境変化で変異したという設定があり、フィールド調査の段階から“温度変化”“化石の形状”“封印の起源”といった細かな調査データが提示される。こうした細部の積み重ねが、リアルな科学調査ドラマとしての説得力を生み出している。

● 戦略シミュレーションとしての奥深さ

後半のシミュレーションパートでは、怪獣との戦闘がリアルタイムではなく、ターン制の戦略型で展開される。プレイヤーはジェットビートルや潜航艇S1号、地上部隊を指揮し、怪獣の行動パターンを分析しながら攻撃コマンドを選択する。

武器の選択や発射タイミングによってダメージ効率が変化し、怪獣の体勢や地形条件も影響するため、単純な撃ち合いでは勝てない。たとえば、地底怪獣ゴロモス戦では、地上攻撃よりも潜航艇による水中からの奇襲が有効であるなど、各怪獣に固有の弱点が設定されている。プレイヤーは科学的な思考と戦略的判断を要求されるのだ。

また、戦闘結果は物語にも反映される。被害を最小限に抑えると報道機関から高評価を受け、隊員たちの士気も上昇する。一方で無謀な作戦行動を行うと、次のエピソードで装備の補給が遅れるなど、リアルな作戦連鎖が発生する。この緻密な設計が、本作を単なるADV+戦闘パートの組み合わせに終わらせていない。

● 円谷プロ監修による“本物の特撮感”

円谷プロダクションが監修を務めているため、怪獣やメカのデザイン、基地の設定などは極めて本格的だ。特に、PC-9801のグラフィック性能の制約の中で再現された怪獣たちは、当時としては驚異的な完成度を誇る。ピクセルの中に陰影をつける手法や、色の階調を巧みに使った影表現などにより、ゴルドキングやビルガメラーといった怪獣の質感がしっかりと伝わってくる。

さらに注目すべきは、BGMと効果音の使い方である。PC-9801シリーズのFM音源を最大限に生かし、特撮作品特有の「科学装置音」「怪獣の唸り声」「警報音」などが迫力あるサウンドで再現されている。特に出撃シーンで流れるBGMは、プレイヤーの緊張感を一気に高める名曲として知られ、ファンの間では今も語り草だ。

円谷プロが手掛けた設定資料の一部はゲームブック形式で付属しており、プレイヤーが世界観をより深く理解できるように工夫されていた。これらの資料は後年のウルトラシリーズ設定集にも一部流用されており、単なるタイアップではなく、正式な「シリーズの一部」として作られた証拠でもある。

● シリアスなストーリーテリングと社会的テーマ

本作のストーリーには、当時の時代背景が色濃く反映されている。1990年代初頭は冷戦終結後の世界不安、環境汚染、遺伝子操作、メディアの暴走などが社会問題化していた。これらの要素がゲーム内の事件に巧みに投影されている。

たとえば第5話「龍伝説を追え」では、愛と絶望が怪獣化するというテーマが描かれる。ミドとロンガという2体の怪獣は、人間の感情そのものがエネルギー化して具現化した存在であり、科学では説明しきれない“心の闇”を象徴している。単なる怪獣バトルではなく、人間の業や哀しみを扱うことで、ウルトラシリーズ本来の“寓話的特撮ドラマ”の要素を再現しているのだ。

このように、各エピソードには環境問題、科学の倫理、情報操作など現実社会への風刺が込められており、単なる娯楽に留まらない深みを与えている点が本作の大きな魅力の一つである。

● “ウルトラ世界”を繋ぐ演出の巧妙さ

物語の終盤で現れる赤い光球と青い光球の演出は、ファンなら誰もがニヤリとする名シーンである。これは明らかに“ウルトラマン誕生”への伏線であり、プレイヤーが長い作戦を終えた後に見せられるその光景は、シリーズの歴史を知る者にとって感動的な瞬間となる。

演出面では、画面切り替え時のフェード処理やカメラワーク風のズームなど、当時のPCでは珍しい映像演出が導入されている。円谷特撮作品のカメラ表現を意識した構成は、まさに“パソコンで特撮を再現する”という挑戦を体現していた。

また、一部のセリフやシナリオには『ウルトラQ』のセリフや演出を彷彿とさせる部分があり、シリーズのファンなら思わず唸るような細かいオマージュが散りばめられている。例えば、科学特捜隊の会話の中に「未知のものを恐れるな、理解しようとしろ」といった哲学的な台詞があり、これはまさに円谷英二の理念を反映したものといえる。

● ウルトラファンとPCゲーマー双方を惹きつけた魅力

発売当時の1992年は、PCゲーム市場が急成長していた時代であり、ユーザー層も多様化していた。そんな中で本作は、ウルトラシリーズという国民的ブランドを活かしながらも、単なるキャラゲーに終わらない完成度を示した。

特撮ファンにとっては“もうひとつのウルトラマン前史”として興味深く、PCゲーマーにとっては戦略と物語性が両立した本格シミュレーションとして魅力的だった。難易度も程よく、テンポも当時のアドベンチャーゲームとしては上質。円谷ファンだけでなく、戦略ゲーム愛好者も虜にしたのはこの独特の構成と緊張感だった。

そして何より、プレイヤー自身が“科特隊の一員として作戦を遂行する”という没入感は、後の『スーパーロボット大戦』などにも通じる「プレイヤー主体のドラマ性」を先駆的に実現していた。まさに、ウルトラシリーズとパソコンゲームの融合点に立つ、時代の先を行く作品だったといえるだろう。

■■■■ ゲームの攻略など

● ゲーム進行の基本:二段階構成を理解せよ

『空想特撮シリーズ ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』の攻略でまず重要なのは、本作が「アドベンチャーパート」と「シミュレーションパート」の二段階構成である点を理解することだ。前半は事件の調査と推理を重ねる情報収集フェーズで、後半は集めた情報を基に怪獣と対峙する作戦フェーズに切り替わる。

アドベンチャーパートでは、画面に表示される人物や場所を選び、コマンド入力で「調べる」「話す」「使う」などの行動を指示してストーリーを進める。ここでの選択肢によって、後の戦闘が有利にも不利にもなるため、ただ文章を読むだけではなく、論理的に情報を整理する必要がある。特に「報告」コマンドの使い方は重要で、ムラマツ隊長に適切なタイミングで進展を報告することで、追加装備や新たな支援を受けられる。

一方で、報告を怠ったまま勝手に行動すると、作戦の連携が崩れ、戦闘パートで装備の補給が遅れる場合もある。つまり、プレイヤー自身の判断力が物語の成否を左右するのだ。科特隊の一員として“チームで動く”感覚を持つことが攻略の第一歩である。

● 情報収集のコツ:地道な調査が勝利への近道

本作では、各章(エピソード)ごとに複数の現場や人物が登場し、それぞれに調査対象がある。調査で得られる情報には「事件の真相に直結するもの」と「雑談的な情報」が混在しているが、何気ない会話の中に重要なヒントが隠されていることが多い。

たとえば第3話「闇への招待状」では、地底怪獣ゴロモスが登場するが、その前兆として地震観測データの異常値や、子供が描いた落書きの中に“地底から伸びる手”があるなど、さりげない伏線が散りばめられている。こうした細部を見逃さず、すべての調査対象を一度はクリックするのが鉄則である。

また、人物との会話を繰り返すことで“追加質問”が発生する場合がある。特定のキーワードを調べた後に話しかけると、新しい選択肢が現れる仕組みになっている。すべての章でこれを意識して行動することで、ストーリーをより深く理解でき、次の作戦行動を優位に進められる。

● 戦闘パート攻略:怪獣の行動パターンを読む

シミュレーションパートでは、怪獣ごとに行動パターンと弱点が明確に設定されている。攻略の鍵は「敵の性質を見極め、適した兵器で対処すること」である。

例えば、核露怪獣ゴルドキングは放射能攻撃を得意とし、接近戦を挑むと被爆ダメージを受けてしまう。そのため、ビートルで上空から爆撃し、地上部隊は距離を保ちながらスパイダーショットで援護するのが効果的だ。一方、地底怪獣ゴロモスは地中移動を得意とするため、地上攻撃は無効化される。ここでは潜航艇S1号による深度爆雷攻撃が決定打となる。

また、バイオ怪獣イオゴンのように再生能力を持つ敵も存在する。この場合は、連続攻撃よりも「全兵器一斉射撃」で短時間に集中ダメージを与える戦法が有効だ。時間をかけると再生されてしまうため、攻撃順序の最適化が勝利への鍵となる。

● 隊員の特性を生かした役割分担

科学特捜隊の隊員には、それぞれ得意分野があり、戦闘や作戦において適材適所の判断が求められる。ムラマツ隊長は作戦指揮に優れており、彼が現場に同行すると「命中率上昇」「被害軽減」などの補正が入る。イデは開発担当のため、S1号やビートルの修理・改造を任せると性能が向上する。アラシは射撃精度が高く、地上戦で敵の足を止める役に最適。フジは通信・分析担当であり、敵の行動を先読みする能力を発揮する。

このように、それぞれの特性を活かした作戦立案が必要だ。たとえば、アラシを前線に配置して敵を牽制しつつ、イデを後方から援護に回すことで、全体の攻撃効率が高まる。ハヤタは新人隊員として特別なスキルは持たないが、その分どの任務にも柔軟に対応できる万能タイプであり、緊急時の補佐として重宝する。

● 作戦シミュレーションのポイント:攻撃と防御のバランス

本作のシミュレーションは「攻撃力偏重」ではなく、「防御と位置取りの最適化」が重要だ。特に怪獣の攻撃は広範囲かつ高威力であるため、味方を固めすぎると一撃で全滅することがある。ビートルによる空中戦を基本とし、S1号は支援、地上隊は射程を活かして攻撃という“立体的布陣”が理想的だ。

地形の特性を利用することも攻略の鍵。市街地では建物の影に隠れると敵の視界から外れる仕様があり、ダメージを軽減できる。逆に開けた海上では逃げ場がないため、短期決戦を心がける必要がある。

さらに、戦闘前に行う「装備選択」も重要。エピソードによっては特定兵器を持ち込むかどうかが結末に影響する場合がある。例えば第5話では、スパイダーショットを選ばずに出撃すると、終盤で敵の弱点を突けず敗北するケースもある。

● 隠し要素と裏技

『空想特撮シリーズ ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』には、プレイヤーの行動次第で発生する隠しイベントが複数存在する。最も有名なのは「フジの特別通信イベント」で、特定の条件を満たすと通常とは異なるエピソードを閲覧できる。このイベントでは、フジの過去が語られ、彼女がなぜ科特隊に参加したかの背景が明らかになる。

また、最終話「首都戒厳令!!」では、一定ターン内に敵を撃破すると、エンディングに“ウルトラマン誕生の伏線映像”が追加される。通常のエンディングとは異なり、赤い光球と青い光球が交差した後、ハヤタの視線が夜空に向かうという特別演出が挿入される。これを見られるのは早期クリアしたプレイヤーだけだ。

さらに、ゲーム内に存在する「コード入力画面」で特定の文字列を入力すると、全兵器の弾数が無限になる裏技も確認されている。公式に公開されたものではないが、当時のPC雑誌『ログイン』や『テクノポリス』の読者投稿欄で紹介され、話題となった。

● 難易度とプレイ時間の目安

本作はシミュレーション要素を含むため、難易度は中級者向け。慣れないうちは第2話あたりで全滅することも多いが、戦闘システムを理解すれば徐々に安定して進めるようになる。全6話をクリアするのに要する時間は、おおよそ12~15時間ほど。セーブ機能が制限付きのため、要所での保存を忘れると最初からやり直しになることもある。

とはいえ、各章が短編形式で構成されているため、1話ずつじっくり進める楽しみがある。章ごとに異なるテーマと怪獣が登場し、同じシステムでありながら毎回新鮮な戦略が求められるのも魅力だ。

● 効率的なプレイのためのアドバイス

1. 最初の章では攻撃より防御を優先:序盤は装備が弱く、敵の攻撃力が高い。まずは被害を減らすことを意識しよう。 2. フジの通信を常に確認:新たな作戦指令やヒントが送られることがある。これを無視すると重要イベントを逃す。 3. イデの発明を最大限活用:中盤で開発されるS1号強化パーツを使用すると、後半の海戦が格段に楽になる。 4. 市民の避難を優先する作戦行動:戦闘評価に「市街地被害率」が含まれる。これを低く保つと報酬ポイントが増え、次話で補給が充実する。

こうした細やかな行動が、物語の分岐や最終評価に影響するのが本作の奥深さであり、何度も周回して全ルートを網羅したくなる理由でもある。

■■■■ 感想や評判

● 発売当時の反響とウルトラファンの熱狂

1992年の発売当時、『空想特撮シリーズ ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』は、パソコンゲーム誌や特撮ファン誌の両方で注目を集めた。特に円谷プロダクションの全面監修という点は大きな話題となり、長年のウルトラファンからは「ウルトラQとウルトラマンを繋ぐ物語を公式に見られるとは思わなかった」という声が多数寄せられた。

ゲーム雑誌『ログイン』では、「ファン心理を知り尽くした企画」「人間ドラマに焦点を当てた異色のウルトラ作品」として好意的なレビューが掲載されている。また、『コンプティーク』や『テクノポリス』などのメディアでも、従来のキャラクターゲームとは一線を画す“物語の重厚さ”が高く評価された。

ファンの間では、特に最終話の演出──青い光球と赤い光球が夜空で交差するラストシーン──が強い印象を残したようで、ウルトラマン誕生の瞬間を想起させるその映像は「ファンの涙腺を刺激するエンディング」として語り継がれている。

● PCゲームファンの視点からの評価

当時、PC-9801シリーズ向けのゲームはRPGや恋愛アドベンチャーが主流だった。そんな中で、特撮を題材とした本格的な戦略シミュレーションが登場したことは、ゲームファンにとっても新鮮な驚きだった。

プレイヤーの感想としてよく挙げられたのは、「戦闘が意外に本格的」「作戦立案の自由度が高い」といった点だ。特に各隊員に異なるスキルを持たせるシステムは戦略性を生み、同じステージでも配置と命令次第で結果が変わる面白さがあった。戦闘中の描写こそシンプルながら、命令の成否がテキストで逐一報告される形式は、当時のプレイヤーに“作戦報告書を読む感覚”を与えたという。

さらに、「PC-9801のグラフィックとは思えない表現力」「ウルトラシリーズを科学的に再構築した意欲作」と評されることも多く、アニメや特撮の再現に留まらず、“ウルトラの精神をデジタルで表現した作品”として評価された。

● 熱心なファンが語る「隠れた名作」

本作は当時の販売本数こそ大ヒットとは言えなかったが、その後じわじわと再評価が進んだ。特撮ファンやコレクターの間では「円谷監修のPC専用作品」という希少性と、「シリーズの空白を埋める設定」の独自性から、“幻のウルトラマン前史ゲーム”として語られている。

一部のファンサイトでは、作中に登場する怪獣たちのデザイン画や設定資料が現在も共有されており、「実際に映像化してほしいほど完成度が高い」とのコメントが寄せられている。また、近年のファンコミュニティでは、「このゲームの設定をリブートして新たにリメイクしてほしい」という意見も多く、現代でもその存在感を失っていないことがわかる。

特に印象的なのは、プレイヤーが口を揃えて語る「人間ドラマの濃さ」だ。科特隊のメンバーたちは単なる隊員としてではなく、悩み・迷い・友情・後悔を抱えながら任務に挑む。ハヤタの成長やムラマツ隊長の葛藤、フジの使命感など、各キャラクターの感情が物語を動かしていく点に、多くのプレイヤーが感情移入した。

● メディアの批評と専門誌の見解

当時のレビューでは、ストーリー構成と演出に対しておおむね高評価が寄せられている。『テクノポリス』1993年2月号のレビューでは、「静的な画面ながらも緊張感を保ち続ける脚本」「ウルトラシリーズの哲学を忠実に再現した筆致」と評価された。一方で、操作性やレスポンス速度に関しては「PC-9801特有の処理遅延がストレスに感じる」との指摘もあった。

また、同誌のライターは「戦闘シーンのテンポをもう少し軽快にすれば、より幅広いユーザーに受け入れられたはず」と評しており、完成度の高さと惜しさが紙一重で同居していたことがわかる。とはいえ、「試みとしては極めて先進的で、円谷プロがデジタルに挑戦した記念碑的作品」との総評で締めくくられており、評価自体は非常に好意的だった。

● 感情の深さが印象に残るプレイヤー体験

プレイヤーの中には、「ゲームを進めるうちに登場人物への愛着が生まれた」と語る人が多い。特にムラマツ隊長の人間臭さ──過去の恋人との別れや、隊員を守るための苦渋の決断──は、多くのプレイヤーにとって忘れがたい場面となった。

また、女性プレイヤーからは「フジ隊員の描かれ方が新鮮だった」という感想が目立つ。彼女は従来のウルトラシリーズよりも一歩踏み込んだ人物像として描かれ、自立した女性としての強さが表現されていた。彼女のセリフの中には「私だって戦える」という一言があり、1990年代初頭の時代感としても印象的なメッセージだった。

イデやアラシの軽妙な掛け合いも、物語に緊張と緩和をもたらす要素として高く評価された。特撮の魅力を“人間同士のドラマ”で支えるこの構成は、プレイヤーに「単なる怪獣退治ではない深さ」を感じさせた。

● 現代のレトロゲームファンによる再評価

21世紀に入り、レトロPCゲームの再発掘が進む中で、本作の名前が再び注目されるようになった。SNSやレトロゲームコミュニティでは「PC-9801を再現したエミュレーターで遊んでみた」「今遊んでも脚本が秀逸」といった投稿が増加。YouTubeなどでもプレイ動画がアップされ、コメント欄には「平成以前のウルトラ世界を感じる」「当時のSF的発想が光っている」といった声が並ぶ。

特撮研究家の間でも、「90年代初期の“デジタル円谷”の先駆け」として位置づけられており、円谷作品の資料価値という面でも高く評価されている。特に、のちに『ウルトラマンメビウス』や『SSSS.GRIDMAN』などで見られる“科学特捜隊の再定義”という流れの源流として、この作品を挙げる評論家もいるほどだ。

● 批判的意見と改善を望む声

一方で、プレイヤーの中には不満を感じた点を挙げる人もいる。特に「戦闘パートのテンポが遅い」「一部の選択肢が分かりにくい」といった操作性の問題は、現代の感覚では確かに難点に感じる部分である。また、難易度バランスが章によって大きく異なる点も、「第2話で急に難しくなる」と不満を持つプレイヤーがいた。

さらに、PC-9801専用という制限のため、当時すでにDOS/VやFM TOWNSなど他機種ユーザーが多かったことから、「遊びたくても環境がない」という声も多かった。このハード的制約が、作品の知名度を広げきれなかった要因の一つともいえる。

それでも、「遊ぶ環境を整えてでもプレイする価値がある」と評価するファンは多く、プレイヤーの熱意がいかに本作に支えられていたかを物語っている。

● 総評:ウルトラの精神を最も忠実に再現したゲーム

総じて、『空想特撮シリーズ ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』は「派手さよりも本質を描いたウルトラ作品」として高く評価されている。ゲームという媒体を通じて、科学と未知の対立、人間の勇気、そして希望というウルトラマンシリーズの根幹が描かれており、その誠実さがファンの心を掴んだ。

1990年代当時の技術的限界を逆手に取った静的演出、脚本の完成度、シリーズ史への貢献度──どれを取っても、単なる派生作品とは呼べない“円谷正史の一部”として今なお語り継がれる存在である。ファンの間では、「ウルトラマンを支える影の物語」として、今も特別な輝きを放っている。

■■■■ 良かったところ

● ウルトラ世界の“空白”を埋めた独創的なストーリー構成

『空想特撮シリーズ ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』が最も評価された点のひとつは、「ウルトラQ」と「ウルトラマン」の狭間を描いた唯一の作品であるという点だ。ファンの間では長年、“ウルトラマンが登場する前に科特隊は何をしていたのか?”という疑問が語られてきたが、本作はその空白を公式的に埋めてくれる存在となった。 円谷プロダクションの監修による重厚なストーリーは、ファンの期待を裏切らないどころか、それを遥かに上回る完成度を誇っている。 怪獣の出現理由や人間側の葛藤、科学特捜隊が設立されていく過程までを丁寧に描き、まさに“ウルトラマン誕生の夜明け”を体験できるような物語構成が魅力だ。

特に、最終話「首都戒厳令!!」で描かれる赤い光球と青い光球の交差は、シリーズファンなら思わず息を呑む象徴的なシーンだろう。

「この瞬間から、ウルトラの時代が始まる」という演出は、長年のファンへの最高の贈り物であり、ゲームでありながら“テレビシリーズへの接続点”としての感動を演出している。

● 円谷プロ監修によるリアルな世界観再現

本作のもうひとつの大きな魅力は、監修を務めた円谷プロによる圧倒的な世界観の再現度にある。 科学特捜隊基地の内部構造、ジェットビートルや潜航艇S1号のメカ設定、さらには怪獣たちの誕生背景まで、全てが特撮の精神に基づいて設計されている。

グラフィック面では、PC-9801という限られたハードウェア環境の中で、静止画の表現力を極限まで引き出していた。

画面に映る各隊員の表情、怪獣の巨大感を出す遠近描写、そして夜空や炎上する都市のコントラストなど、特撮映画的なライティングを意識した構図が随所に見られる。

プレイヤーからも「静止画なのに映像を見ているようだ」「一枚絵にドラマがある」と高評価を得ていた。

音楽面でも、円谷作品らしい“科学的荘厳さ”を感じさせるBGMが印象的で、特に戦闘シーンのテーマ曲は多くのプレイヤーの記憶に残っている。

FM音源独特の重低音が、緊張感と未知への恐怖を同時に演出し、ゲーム全体に“特撮の鼓動”を与えていた。

● 登場キャラクターの心理描写が深い

多くのプレイヤーが感動したのは、登場人物の人間ドラマの描写だ。 ムラマツ隊長は、リーダーとしての責任と個人の感情の間で揺れる人物として描かれ、彼の台詞ひとつひとつに重みがある。 たとえば、第3話で部下を危険地帯に送り出す際に発する「誰かが行かねばならん。だが、命令する側の重さを忘れてはならない」という言葉は、ゲームファンの間で語り草となった。

フジ隊員は、これまでのウルトラシリーズの中でも特に人間的な深みを持つキャラクターとして再評価されている。

家柄や性別に縛られず、自分の意志で科特隊に加わった彼女の姿勢は、1990年代初期における女性像の理想としても先進的だった。

彼女の存在があることで、プレイヤーは「科学と勇気は性別を問わない」というウルトラシリーズの理念を感じ取ることができた。

また、イデとアラシの掛け合いも名物となっており、緊張した任務の中にわずかな笑いと人間味を与えてくれる。

彼らのやりとりが物語のテンポを整え、重厚なストーリーを飽きさせないリズムを作り出している点も好印象だった。

● ゲームとしての完成度の高さ

アドベンチャーとシミュレーションを融合させた設計は、当時としては極めて挑戦的でありながら、驚くほどバランスが取れていた。 アドベンチャーパートで得た情報がそのまま戦略パートの勝敗に影響する構造は、プレイヤーに“情報の価値”を実感させるものだった。 調査段階で見逃した伏線が、のちに致命的な結果を招くこともあり、「ウルトラの現場の緊張感」をゲーム的に体験できた。

戦闘パートのテンポも、シミュレーションに不慣れなプレイヤーでも理解しやすいシステムに調整されている。

各兵器の特性が明確で、どの局面でどれを使うべきかが直感的にわかるため、プレイのリズムを掴みやすい。

これにより、アドベンチャー好きの層とシミュレーション好きの層の両方を満足させることに成功している。

● 特撮の“本質”をゲームで再現した演出

本作が真に評価される理由は、“特撮を再現した”のではなく、“特撮精神を再現した”点にある。 派手な爆発や怪獣の咆哮以上に、人間の叡智と自然の力のぶつかり合いを描く姿勢が貫かれている。 特に第2話「永遠の冬眠」や第5話「龍伝説を追え」では、科学の傲慢さや人間の感情が災厄を生むというテーマが描かれ、視覚的な刺激だけでなく、哲学的な思索を促す内容になっていた。

映像演出も巧みで、場面転換の際にフェードイン・アウトを使い、円谷特撮作品の“カメラを意識した切り替え”を再現。

静止画主体でありながら、プレイヤーはまるで映像作品を観ているかのような感覚を得られた。

こうした演出は、後年の『特撮リスペクト系ゲーム』に多大な影響を与えたとも言われている。

● 難易度とテンポの絶妙なバランス

プレイヤーの間で評価が高かったのは、難易度設計の絶妙さだ。 戦闘は確かに歯ごたえがあるが、理不尽な難しさではない。怪獣の行動を数ターン観察すればパターンを掴めるようになっており、戦術的思考を養うには最適のバランスだった。 さらに、敗北しても再挑戦時に“前回の作戦記録”を参考にできる仕組みがあり、リトライのモチベーションを高めている。

また、物語の進行テンポも良好で、1話ごとに明確な導入・展開・解決が用意されている。

長時間のプレイでも飽きず、まるでテレビシリーズを毎週観ているかのようなリズムで楽しめる。

この章構成の妙が、プレイヤーに「もう1話だけ進めよう」と思わせる最大の要因となっていた。

● 資料的価値の高さとファンへの贈り物

特撮ファンの間では、本作が「円谷プロの貴重な資料庫」としても高く評価されている。 ゲーム内には実際の設定画を基にしたメカ説明、作戦資料、報告書などが多数登場し、まるで劇中世界の内部資料を閲覧しているような臨場感がある。 特に、ジェットビートルやS1号のスペック表、隊員のプロファイルなどは後年の公式設定資料にも通じる緻密さを持っていた。

これらの細部の作り込みにより、ファンは「遊ぶだけで世界観を学べる」という感覚を味わえた。

ある意味でこのゲームは、円谷ワールドの“体験型アーカイブ”と呼べる存在であり、単なる娯楽を超えて“学ぶ楽しさ”を与えてくれた作品でもある。

● 総評:人間と科学と希望を描いた名作

総じて本作の良かった点は、「特撮の根源にある“人間讃歌”を正面から描いたこと」に尽きる。 ウルトラマンという超人的存在がいなくても、人間は立ち向かうことができる――。 その信念をプレイヤー自身が体験する構成こそが、このゲームの最大の魅力である。

発売から30年以上が経った今も、本作をプレイした人々は口を揃えて「温かくも厳しいヒーローの原点がここにあった」と語る。

システム、脚本、音楽、演出、どの要素を取っても誠実な作り込みが光る、“円谷魂”に満ちた傑作であることは間違いない。

■ 悪かったところ

● システムの操作性とレスポンスの遅さ

本作の最大の弱点として、プレイヤーの多くが口を揃えて挙げたのが「操作レスポンスの重さ」である。 1992年当時のPC-9801は、まだグラフィック描画やメモリ転送の速度に限界があり、画面の切り替えやコマンド選択に数秒の待機時間が発生することが珍しくなかった。 そのため、テンポの良い戦略ゲームを期待していたユーザーには「展開が遅い」「入力に対する反応が鈍い」と感じられたようだ。

特にアドベンチャーパートにおいて、コマンド入力後にテキストがゆっくりと流れる仕様は、“臨場感を高める演出”として意図されたものだったが、現代的な視点ではテンポの悪さとして受け止められている。

調査対象をひとつずつ選びながら進める構造上、同じ場所を何度も訪れて確認する必要があり、フロッピーディスクの読み込み時間がプレイ体験を損ねてしまう場面もあった。

また、戦闘パートではコマンド入力→処理→結果表示という段階的進行が徹底されていたため、1ターンごとの時間が長く、怪獣との長期戦では集中力を維持するのがやや大変だった。

「緊張感はあるが、スピード感に欠ける」との意見が、当時のPCゲーム雑誌のレビュー欄にも複数見られる。

● プレイヤーへの説明不足と難解なインターフェース

もうひとつの問題点として挙げられるのが、ゲームシステムや操作説明の不足である。 取扱説明書には基本的な進行手順が記されていたものの、各コマンドの具体的な効果や戦闘中の行動パラメータが明確に解説されていなかった。 そのため、「何を優先すべきか分からないまま進めてしまう」という初心者プレイヤーが多かった。

たとえば「報告」コマンドをどのタイミングで使えばよいのか、あるいは「分析」「通信」などの補助行動がどの程度成果に影響するのかといった点が分かりづらく、初回プレイでは“試行錯誤”が強いられた。

特に第2話以降の難易度が急に上がるため、システムの理解が浅いままだと序盤で挫折してしまうプレイヤーも少なくなかった。

UIデザインも決して洗練されていたとは言えず、文字フォントやメニュー構造が硬質で、必要な情報にアクセスするまでに複数の操作を要した。

戦闘時のステータス確認が一画面で完結しない点や、武器切り替えが深い階層にある点も、テンポの悪化を招いていた。

これらはハードウェアの制約や開発予算の制限による部分もあるが、当時すでに『大戦略』『信長の野望』など洗練されたインターフェースのゲームが登場していたことを考えると、比較上どうしても古典的に感じられた部分である。

● ハード限定タイトルゆえのアクセス困難さ

本作はPC-9801専用タイトルとして発売されたが、この点が後の普及を大きく妨げた要因となった。 1992年当時、PC市場ではすでにDOS/V機やFM TOWNS、X68000といった多様な機種が普及しており、PC-9801ユーザーは相対的に減少しつつあった。 そのため、「遊びたくても動作環境がない」「機種を持っていないためプレイできなかった」という声が多く上がった。

さらに、本作は他機種移植が一切行われなかったため、結果的に“知る人ぞ知る幻の作品”となってしまった。

特撮ファンの中には「ファミコンやスーパーファミコンで出してほしかった」「もっと手に入りやすい形で遊びたい」といった意見も多かった。

また、動作安定性の面でも、PC-9801の機種によってはメモリ不足や音声再生不具合が起こるケースが報告されており、プレイヤーの環境によって体験の差が大きかった点も惜しまれる部分である。

このように、せっかくの円谷監修作でありながら、プラットフォームの制約が原因で広い層に届かなかったことは、ファンにとってもメーカーにとっても残念な結果となった。

● 戦闘演出の単調さとテンポの問題

シミュレーションパートにおける戦闘演出は、当時の技術的制約を考えれば健闘していたものの、視覚的にはやや地味という意見が多かった。 攻撃のたびに画面が静止し、テキストで「命中!」「外れた!」と表示される形式は、緊迫感よりも事務的な印象を与えることがあった。 一部のプレイヤーからは、「せめて爆発や閃光のアニメーションがもう少し欲しかった」との声も寄せられている。

怪獣との戦闘は設定上の重厚さに比べて、画面上でのスケール感が十分に伝わらなかった点も課題とされた。

ゴルドキングやベムラーといった強敵が登場するにもかかわらず、戦闘画面では同じ背景のまま進行するため、長期戦が単調に感じられたのである。

このように、“戦略性は高いが演出面でのインパクトが弱い”という印象を持つプレイヤーが多く、特撮ファンの期待する“映像的迫力”とのギャップが生じていたのは否めない。

● テキスト量の多さによる冗長感

本作の物語は非常に緻密に作られているが、その分、文章量が膨大である。 シナリオの進行に応じて大量のテキストが表示されるため、テンポを求めるプレイヤーには「長すぎる」「説明的すぎる」と感じられる部分もあった。 特にアドベンチャーパートの中盤以降は、推理要素や専門用語が増え、テンポの良い娯楽作品というよりは“資料を読むゲーム”のように感じた人もいたようだ。

もっとも、この点は脚本の完成度が高すぎたゆえの弊害でもあり、文学的な描写や哲学的台詞を好むファンからは「ウルトラシリーズらしい深み」として評価されている。

ただし、“気軽に遊べるゲーム”として見るなら、もう少しテンポ調整やスキップ機能が欲しかったという意見も少なくなかった。

● 一部バランス調整の甘さ

戦闘難易度に関しては、章ごとのバランスにばらつきがあり、特定のエピソードだけ極端に難しかった。 特に第4話「遥かなる鐘の音」で登場するバイオ怪獣イオゴン戦は、再生能力の高さから長期戦必至であり、戦略を理解していないとクリアまで数時間を要する場合もあった。 一方で、第1話や第5話などは比較的容易で、難易度曲線の整合性に欠ける点が指摘されている。

また、S1号やビートルの燃料消費設定が厳しく、戦闘途中で弾切れになるケースが多発した。

プレイヤーによっては「せっかく戦術を立てても弾切れで終了」という不満もあり、資源管理要素の調整はやや不親切だったといえる。

このようなバランスのムラは、当時のPCゲーム全般に共通する課題ではあるが、本作の場合、物語の緊張感と重なって“理不尽に感じる瞬間”を生み出してしまった。

● 再プレイ性の低さとセーブ制限

本作はシナリオ重視の構成のため、一度クリアすると再プレイ時の新鮮味が薄いという指摘もあった。 また、セーブスロットが少なく、途中の章ごとに分岐セーブを行うことが難しかった。 これにより、選択肢の違いを比較したり、別のルートを検証したりするプレイがしづらかったのである。

特に“ウルトラマン誕生の伏線エンディング”を見るためには、全6話を完璧な条件でクリアする必要があり、途中で失敗すると最初からやり直しという厳しい仕様になっていた。

この“やり直しの重さ”は、根気あるプレイヤーには挑戦しがいのある設計だったが、一般層にはややハードルが高かった。

● 総評:完成度は高いが、時代の制約に縛られた

総じて、本作の「悪かったところ」は、作品そのものの質よりも“時代と環境の制約”によるものが多い。 ストーリーや世界観、設定の完成度は極めて高く、構想のスケールも大きい。 しかし、その内容を十分に表現しきるための技術が当時のPC-9801には足りず、結果として「完成度の高い設計図が小さな箱に詰め込まれた」ような印象を残した。

それでも、作品の志やテーマの誠実さに変わりはなく、「もし現代の技術でリメイクされたなら名作として再評価されるだろう」と語るファンも多い。

実際、現在でも“リメイク希望ランキング”では名前が挙がるほどの根強い人気を誇っており、その存在感は30年以上経っても消えることがない。

■ 好きなキャラクター

● ムラマツ隊長 ― 指揮官としての威厳と人間味

多くのプレイヤーが“最も印象に残ったキャラクター”として名前を挙げるのが、科学特捜隊のリーダー・ムラマツ隊長である。 彼はただの上官ではなく、信念と責任感を持つ“人間味のある指揮官”として描かれており、プレイヤーにとって精神的支柱のような存在だった。

ゲームの序盤では、任務の重圧を前に若い隊員たちが戸惑う中、冷静に判断を下し、時に厳しく、時に温かい言葉で導く姿が描かれる。

例えば第2話で、イデが自分の開発した潜航艇の不具合に落ち込み、出撃を拒むシーンがある。

そのときムラマツは「失敗を恐れて科学は進歩しない」と静かに諭す。この一言が、物語全体のテーマ──“人間の勇気と知恵の尊さ”──を象徴している。

また、ゲームオリジナルの設定として、彼の過去にパリ支部勤務時代の恋人がいたことが明かされる。

任務優先で恋を手放した彼の背景は、無骨な指揮官のイメージに繊細な哀しみを与え、キャラクターとしての深みを増している。

プレイヤーからは「威厳と寂しさを併せ持つ大人の男」「部下を見捨てない指揮官として理想的」といった声が多く寄せられ、まさに科特隊の象徴的存在として愛されている。

● ハヤタ ― 青年期の葛藤と成長が共感を呼ぶ

ハヤタは後の『ウルトラマン』で主人公となる人物だが、本作ではまだ新任隊員として描かれている。 そのため、彼のキャラクターは“完璧なヒーロー”ではなく、“不器用で人間らしい青年”として表現されている点がプレイヤーから高く評価された。

ゲーム序盤の彼は、上司の命令に迷い、報告のタイミングを誤ったり、戦闘中に冷静さを失う場面もある。

しかし、各エピソードを通じて経験を積み、最終話では自らの判断で仲間を救う決断を下すようになる。

この成長の過程が非常に自然で、プレイヤー自身の体験と重なって感じられるのだ。

また、ラストシーンで青い光球(ウルトラマンの象徴)を見上げるハヤタの姿は、シリーズファンの間で「誕生前の覚醒」として象徴的な演出と語り継がれている。

彼の未熟さと誠実さが融合したキャラクター造形は、「ウルトラマンになる前のハヤタ」という設定を完璧に補完するものであり、プレイヤーの心に深く残った。

● フジ・アキコ ― 強さと優しさを併せ持つ女性隊員

女性キャラクターの中で最も支持を集めたのが、フジ・アキコ隊員である。 彼女は単なるマドンナ的存在ではなく、作戦分析官としてチームを支える頭脳派として描かれている。 特に、本作ではフジの内面や生い立ちにも踏み込んでおり、裕福な家庭に生まれながら“自分の力で誰かを守りたい”という意志を持って科特隊に志願した経緯が語られる。

この設定がプレイヤーの共感を呼び、「彼女こそ本作の精神的な主人公」と評する声も多かった。

フジは冷静な判断力を持ちつつも、仲間思いの優しさを忘れない。

特に第4話でケムール人の偽装に気づくシーンでは、論理と直感を両立させる彼女の知性が際立ち、まさに“科学特捜隊の良心”と呼ぶにふさわしい存在だった。

また、特定条件を満たすと発生する「フジ通信イベント」では、任務中に見せる彼女の素顔が描かれ、プレイヤーの間で人気イベントとなった。

当時のゲームとしては珍しい“女性キャラクターの人格的描写”がしっかりと描かれた点も、評価を高めた理由のひとつである。

● イデ・ミツヒロ ― ユーモアと情熱でチームを支える発明家

イデは本作のムードメーカーであり、同時に技術担当として不可欠な存在だ。 九州出身という設定が与えられ、快活で情に厚い性格として描かれている。 彼の魅力は、失敗を恐れず常に新しい発想に挑戦する姿勢にある。

たとえば、第2話で彼が開発した潜航艇S1号プロトタイプが暴走する事件が発生するが、イデは責任を取って自ら潜航艇に乗り込み、再起動を試みる。

この行動がチームを救い、結果として「科学は勇気と同義だ」という作品のテーマを体現する形となっている。

プレイヤーからは「コミカルだけど芯がある」「彼の不器用な優しさが印象に残る」といった声が多かった。

また、戦闘中の掛け声や独自のギャグセンスも人気の理由のひとつ。

彼が戦闘後に発する「次は改良型を出すぞ!」という台詞は、失敗を前向きに捉える象徴として印象的で、プレイヤーの心を和ませた。

● アラシ・ダイスケ ― 冷静沈着な射撃の名手

アラシはチームの中でも特に安定感のあるキャラクターで、プレイヤーからの信頼が厚かった。 彼はムラマツとは旧知の仲という設定であり、科特隊以前から防衛組織に関わっていた経験を持つベテラン隊員だ。 そのため、他の若手隊員が感情的になったときも、冷静に状況を分析し、最も現実的な判断を下す。

アラシが特に印象的なのは第5話「龍伝説を追え」での場面。

怪獣ミドとロンガの悲劇を前に、感情的になる仲間たちに対し、アラシは「感情では救えない命もある。だが、見捨てることはできない」と言い放つ。

この言葉には、長年の経験から来る苦味と覚悟が込められており、プレイヤーの胸に深く残った。

戦闘面でも、アラシはスパイダーショットの名手として活躍する。

高い命中率を誇り、特に飛行型怪獣との戦闘では彼の存在が勝敗を分けることも多い。

プレイヤーからは「彼がいると安心する」「チームの中で最も頼れる存在」と評され、サブキャラクターでありながら圧倒的な人気を誇った。

● サブキャラクターたちの印象的な存在感

メイン隊員以外にも、本作には個性豊かなサブキャラクターが多数登場する。 第3話でイデの恩師として登場する安岡刑事、第4話でロシア支部から来た研修生ミハイル(実はケムール人の偽装)、第5話で竜神湖の怪獣を取材しようとするジャーナリスト川本など、いずれも短い登場ながら強烈な印象を残している。

特に安岡刑事は、「本当はイデの実父ではないか?」と示唆される設定がプレイヤーの心を揺さぶった。

血の繋がりを超えた“親子の絆”が描かれるその章は、特撮ドラマのような感動を呼び、プレイヤーの中でも人気の高いエピソードのひとつとなった。

また、敵側のキャラクターにもドラマ性がある。

ケムール人やイオゴンといった怪人・怪獣は単なる悪ではなく、それぞれに悲しい過去や存在理由があり、「敵にも正義がある」というウルトラシリーズ特有の哲学が貫かれている。

この点も、プレイヤーが“怪獣にも感情移入してしまう”ほどに魅力を感じた部分だ。

● プレイヤーそれぞれの“推し”キャラ

興味深いのは、プレイヤーによって「好きなキャラクター」が大きく分かれる点だ。 リーダーのムラマツを推す人もいれば、若さと成長の象徴としてハヤタを挙げる人もいる。 一方で、「支える側のフジこそ本作の主役」と語るファンも多く、特に女性プレイヤーからの支持が高い。

また、イデのような“凡人の努力型キャラ”を好むプレイヤーも少なくない。

彼の泥臭い奮闘は、スーパーヒーローではないプレイヤー自身の姿と重なり、深い共感を呼んでいる。

このように、どのキャラクターも単なる記号的存在ではなく、それぞれが“人間としての物語”を持っているため、プレイヤーの心に残りやすい構造になっている。

● 総評:ウルトラマンのいない世界で輝いた人間たち

総じてプレイヤーが本作のキャラクターを好んだ理由は、彼らが“超人ではなく人間だった”からだ。 ウルトラマンが不在の世界で、人間たちは恐れ、悩み、時に間違いながらも立ち上がる。 その姿こそが“ウルトラシリーズの原点”であり、プレイヤーはその一人ひとりの生き様に感情移入した。

ハヤタが未来を見つめ、ムラマツが信念を貫き、フジが知恵を尽くし、イデが技術で支え、アラシが冷静に撃つ──。

このチームの結束こそが、ウルトラマン誕生の下地を作ったのだと、プレイヤーは実感する。

だからこそ、多くのファンが口を揃えてこう語るのだ。

「このゲームの真の主役は、ウルトラマンではなく“科学特捜隊の人間たち”だった」と。

●対応パソコンによる違いなど

● PC-9801専用タイトルとしての特性

『空想特撮シリーズ ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』は、発売当初からNECのPC-9801シリーズ専用として開発されたタイトルである。 当時、日本のパソコン市場ではPC-98シリーズが圧倒的なシェアを誇っており、ビジネス用途からゲームまで幅広く活用されていた。 しかし、同時期にはFM TOWNSやX68000といった“マルチメディア機”が登場しており、グラフィック・音声性能においてはPC-98は一歩劣ると見られていた。

そんな中で本作は、あえてPC-98向けに特化し、その制約の中で最大限の表現を追求している。

円谷プロ監修のもと、グラフィックの階調表現や音源ドライバの最適化など、ハードウェアの限界を押し広げる開発手法が取られており、同機種の中でも特に“技術的挑戦作”と呼ばれる存在となった。

開発チームは、PC-9801VM/RA/UVといった代表的モデルを基準に動作検証を行っており、CPUがV30~80286クラスの環境でも安定動作するよう設計されていた。

一方で、メモリが640KB未満の環境やグラフィックボードが旧仕様のモデルでは、一部のカットシーンが正しく再生されないなどの制約もあった。

このため、同じ「PC-9801」でも、機種によって体感品質が微妙に異なるという特徴が生まれている。

● モデル別のグラフィック差

PC-98シリーズの多くは640×400ドット・16色表示を標準としていたが、後期機種では4096色中16色同時表示が可能なモデルも存在した。 『ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』では、この16色パレットを駆使し、陰影と金属光沢を表現する独特のドット絵技法が採用されている。 一部のモデル(PC-9801RA/BAなど)ではグラデーションがより滑らかに表示され、怪獣の皮膚や炎の表現がややリアルに見えると報告されている。

逆に、古いモデル(VM、VXシリーズなど)では階調表現がやや粗く、空の色が青一色に見えたり、照明演出が単調になったりするケースもある。

このため、当時のプレイヤー間では「新機種だとより映画的に見える」「古い98だとややレトロな印象」といった感想が交わされていた。

また、背景画像の一部には重ね描き(オーバーレイ)処理が使われており、メモリ容量によって読み込みスピードや描画の滑らかさに差が出る。

特に戦闘シーンの“ジェットビートル発進”カットでは、後期機種では数秒で切り替わるのに対し、旧機種では約5秒の描画時間を要することもあった。

この微妙な差異がプレイヤー体験に影響するほど、当時のPC性能は多様だった。

● 音源ボードによるサウンドの違い

サウンドに関しても、対応する音源ボードによって印象が大きく変わる。 PC-9801シリーズ標準の「内蔵ビープ音」ではBGM再生が簡易的な擬似音のみで構成されており、音階が限られていた。 しかし、PC-9801-26Kや86ボードを搭載した環境ではFM音源が使用可能となり、劇的に音質が向上する。

このFM音源版では、ウルトラシリーズ特有の金属的で重厚なサウンドが再現され、出撃シーンの緊張感や怪獣戦の重低音が際立つ。

特に人気が高かったのは、最終話で流れる“首都戒厳令テーマ”。

FM音源版では重厚なベースラインとブラス風音色が加わり、テレビ版ウルトラマンのテーマを想起させる迫力があった。

一方、音源非搭載機や互換機ではBEEP音による簡易メロディのみの演奏となり、雰囲気は保たれているものの迫力はやや劣る。

そのため、当時のファンの間では「86ボード必須」と言われるほど、音源環境が体験に直結する作品だった。

● ストレージと読み込みの違い

『ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』はフロッピーディスク4枚組で販売されており、ディスク交換が頻繁に発生する仕様だった。 PC-9801RXなど、ハードディスク搭載モデルではインストールによって読み込み時間が短縮されるが、フロッピーモデルではシーン切り替え時に数十秒のロードが必要だった。 特にアドベンチャーパートからシミュレーションパートに切り替わる際は、ディスク入れ替えが要求され、プレイヤーの集中を削ぐ場面もあった。

しかし、これを“リアルな作戦準備時間”と受け止めるファンも多く、

「ロード中に緊張感が増す」「ビートル発進前の間が映画のようだ」と、むしろ肯定的に捉える意見も存在した。

後期機種ではキャッシュメモリの活用によりロード時間が短縮され、快適さが増していた。

● ディスプレイ表示と彩色の違い

PC-9801のモニターは当時、RGB表示とアナログ表示の両方式が存在した。 本作は両方に対応しているが、アナログRGBモニターでは彩度がやや落ち着いた印象となり、夜間シーンの光球や炎の輝きが自然に映ると評判だった。 一方でデジタルRGBモニターでは発色が鮮やかすぎて、炎や怪獣の肌の赤が強く出すぎる傾向があり、“原色的”な印象を受けるプレイヤーもいた。

このように、モニター特性によって同じ場面の印象が異なる点も、当時のPCゲームならではの魅力であり、プレイヤーごとの体験差を生んでいた。

● 互換機での動作と非対応環境

本作はNEC純正PC-9801シリーズ以外では動作保証がされておらず、互換機(EPSON PCシリーズなど)では起動しない場合が多かった。 特に音源ドライバやグラフィック制御にNEC独自のBIOS呼び出しを使用していたため、互換性が極めて低い。 一部のユーザーは独自にパッチを作成して互換機で動かそうと試みたが、表示崩れやセーブデータ破損が発生したケースもあり、安定動作は困難だった。

この厳しい制限のため、のちのPCゲーム雑誌では「98専用の壁を越えられなかった名作」として特集が組まれたこともある。

当時の開発者インタビューによると、バンプレスト側でもFM TOWNSやDOS/V移植を検討していたが、円谷プロのライセンス管理や音声再録のコストが高く、実現には至らなかったという。

● 現代エミュレーション環境での再現性

現在ではPC-9801エミュレーター(NP2、Anex86、T98-Nextなど)を用いることで、本作を再現的にプレイすることが可能になっている。 FM音源エミュレーションも発展しており、当時の86ボード音色を忠実に再現できる。 ただし、オリジナルディスクをイメージ化する必要があるため、法的な制約を遵守しながらの個人再生が前提となる。

現代の高解像度モニターでプレイすると、当時の640×400ドットがよりシャープに見え、むしろ芸術的なドット絵として再評価されている。

SNS上では「令和の今見ても映像が美しい」「32年前の技術とは思えない」といった感想も増えており、ハードを超えて作品の完成度が再認識されつつある。

● 総評:技術的制約を創造力で超えた“98時代の頂点”

結論として、『空想特撮シリーズ ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』は、PC-9801という制約だらけのプラットフォームの中で、驚異的な表現を実現した作品である。 ハードウェアの違いによって体験が変わることは確かだが、それは同時に“自分のPCでウルトラの世界を体験する”という特別な所有感を生み出していた。

今でこそ統一環境での再生が当たり前だが、当時のユーザーにとって、機種ごとの色調や音の違いは「自分だけのウルトラ体験」そのものだった。

それは、円谷プロが追求してきた“科学と個性の融合”というテーマとも見事に重なる。

結果として、この作品は単なるPCゲームではなく、PC-9801文化と特撮文化の融合点として今も語り継がれる存在となっている。

●同時期に発売されたゲームなど

★『大戦略EXPERT』(システムソフト/1992年/9,800円)

戦略シミュレーションの代名詞とも言える『大戦略』シリーズの進化版として登場したのが『EXPERT』である。 現実の兵器をベースにした正確なデータと、複雑な生産・補給システムを導入したことで、当時のPCシミュレーション愛好家の間で高い評価を得た。 『ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』のように、作戦行動と戦闘が連動するシステムは、この『大戦略EXPERT』の影響を感じさせる部分も多い。 円谷作品が“フィクションの戦略”を描いたのに対し、本作は“現実的な戦争シミュレーション”として対照的な立ち位置にあった。

★『イースIV The Dawn of Ys』(日本ファルコム/1992年/9,800円)

ARPGの金字塔「イース」シリーズの中でも高い人気を誇る一作。 PCエンジン版が有名だが、同時期にPC-98向けにもファンディスク的に展開され、精密なドット絵と滑らかなBGM再生が話題となった。 『ウルトラ作戦』と同年に発売されたことで、“物語性重視の作品が主流になり始めた時代”を象徴している。 ファルコム特有のシナリオ構成と音楽演出は、ストーリードリブン型の作品に影響を与えたとされる。

★『ガデュリン』(アルシスソフトウェア/1992年/8,800円)

SFファンタジーRPGとして発売された『ガデュリン』は、緻密な世界観と哲学的な物語で知られる作品だ。 プレイヤーは異星文明との接触を通して“人間とは何か”を問われる内容で、そのテーマ性は『ウルトラ作戦』の「未知への科学的探求」と共通している。 グラフィックは当時としては非常に滑らかで、人物アニメーションが細やかに動く点も注目された。 ストーリー性重視の傾向が強まり始めた1992年において、こうした“思想性のあるRPG”が増えたことは象徴的である。

★『パワードール』(工画堂スタジオ/1992年/9,800円)

女性兵士たちが搭乗するパワードスーツを指揮する戦術シミュレーション。 硬派なミリタリーデザインと繊細なキャラクター描写の両立で人気を博し、シリーズ化された。 『ウルトラ作戦』同様、“人間ドラマと戦術の融合”を試みた作品であり、特撮的なSF設定との共通点も多い。 特に「チーム単位の連携」「通信による作戦報告」などは、同年の作品群の中でも革新的なシステムだった。

★『プリンセスメーカー』(ガイナックス/1991年末~1992年にかけて再販/9,800円)

育成シミュレーションのパイオニアとして大ヒットしたタイトル。 少女を育てて一人前の女性にするという独創的な設定で、プレイヤーの選択が人生の分岐に影響するという仕組みが話題を呼んだ。 『ウルトラ作戦』が“人間の使命感”を描いたのに対し、本作は“人生の選択”をテーマにしており、プレイヤーの能動性を重視する点で共通している。 また、後のストーリー分岐型アドベンチャーの礎となった点でも歴史的意義が大きい。

★『レミングス』(サイケデリック・ソフト/1992年/7,800円)

英国発の名作パズルゲームの日本PC移植版。 数百匹の小動物「レミングス」を安全に導くという単純なルールながら、論理的思考と瞬時の判断を求められる内容で人気を集めた。 『ウルトラ作戦』とはジャンルが異なるが、「限られたリソースを使い最適解を導く」という点では通じる部分がある。 特に、科学特捜隊の作戦立案を思わせるような思考型プレイスタイルは、同時期の知的ゲームブームを象徴している。

★『神聖紀オデッセリア』(ライトスタッフ/1992年/8,800円)

ギリシア神話を題材にした壮大なRPGで、アニメーション風グラフィックと荘厳なBGMが特徴。 当時はスーパーファミコン版も人気だったが、PC-98版は高解像度表示と長文ストーリーで差別化されていた。 人間と神の葛藤というテーマは、『ウルトラ作戦』における“人間VS未知の存在”と思想的に共鳴している。 物語の深みと演出面の完成度で、硬派なRPGファンから支持を受けた。

★『ファントムブレイカー』(マイクロキャビン/1992年/9,800円)

マイクロキャビンによるサイバーアドベンチャー。 ビジュアルノベルの形式を取りながら、SF的推理要素とマルチエンディングを備えた野心的な作品だった。 『ウルトラ作戦』のように“科学と人間の心理”をテーマに据え、社会問題を寓話的に描く点でも時代性が重なる。 グラフィックのクオリティが高く、プレイヤーの選択で登場人物の運命が変わるという構成が高く評価された。

★『銀河英雄伝説IV』(ボーステック/1992年/9,800円)

田中芳樹原作のSF大河小説を基にしたシミュレーションゲームシリーズの第4作。 銀河規模の戦争を戦略マップ上で再現する重厚な設計で、AI制御や外交システムの進化が話題を呼んだ。 『ウルトラ作戦』が“地球防衛”を描いたのに対し、本作は“宇宙規模の戦略”を描いており、共に“人類の立場を問うSFシミュレーション”という共通構造を持つ。 当時のPCゲーマーにとって、これらの作品は“知的娯楽の黄金期”を象徴する存在だった。

★『ラストハルマゲドン』(ブレイングレイ/1992年再販版/9,800円)

異形のモンスターが主人公という異色のRPG。 人間が滅んだ世界で、モンスターたちが新たな秩序を築こうとする物語は、ダークな哲学と反逆の美学に満ちている。 この“怪物側の視点”という発想は、『ウルトラ作戦』の“怪獣にも感情や理由がある”という描写と通じており、当時のプレイヤーの中では「思想的姉妹作」とも評された。 特撮的ビジュアルと宗教的テーマが融合した異端作として記憶されている。

★『シムシティ2000』(マクシス/国内版発売1993年初頭/参考価格9,800円)

1992年末の海外発売後、翌年に日本でも話題となった都市開発シミュレーション。 都市を構築し、災害や経済危機に対処するという自由度の高さが支持され、PCゲームの表現領域を広げた。 『ウルトラ作戦』の“怪獣による都市被害”という描写を、今度はプレイヤー自身が管理者として体験できるという構造が面白く、 シムシティとウルトラシリーズを並行して遊ぶファンも多かったという。

● 当時の市場背景と『ウルトラ作戦』の立ち位置

1992年のPCゲーム市場は、シナリオ重視型と戦略シミュレーション型の融合期にあたる。 グラフィックや音楽が進化し、物語性を重視する作品が増える中で、『空想特撮シリーズ ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』はその中間点に位置していた。 “物語を語るアドベンチャー”と“戦略的判断を要求するシミュレーション”を融合したこの作品は、同時期のどのタイトルとも異なる方向性を示していた。

円谷プロ監修というブランド性、そして特撮という映像文化の要素をPCゲームの文脈に持ち込んだ点で、本作は極めて独自の存在だった。

同時期のゲームが“技術の進化”を競う中、本作は“物語とテーマ性の深化”を選んだ。

そのため販売数こそ限定的だったが、後世のファンや開発者からは「ストーリー型シミュレーションの先駆け」として語り継がれている。

● 総括:特撮とPC文化が交差した1992年の記憶

1992年末の日本PCゲーム界は、まさに創造力の爆発期であった。 『ウルトラ作戦』が科学特捜隊の人間ドラマを描いたのに対し、『大戦略EXPERT』はリアルな戦争を描き、『パワードール』は女性たちの戦場を描いた。 それぞれが異なる方向から“戦いとは何か”“科学の意味とは何か”を問うており、その多様性こそが当時の魅力だった。

そして今振り返れば、『空想特撮シリーズ ウルトラ作戦 科特隊出撃せよ!』は、ただのゲーム作品ではなく、

特撮文化とパソコン文化の架け橋となった歴史的作品である。

同時期の他作品と並べてもなお、“人間の尊厳と科学の責任”というテーマの深さで一歩抜きん出ており、

まさに1992年という時代が生んだ特別な輝きを放つ一本であることに疑いはない。

![宮内國郎(音楽) / ウルトラQ ウルトラマン 空想特撮シリーズ 快獣ブースカ 宮内国郎の世界 [CD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru-ds/cabinet/580/cocx-39693.jpg?_ex=128x128)

![宮内國郎(音楽) / ウルトラQ ウルトラマン 空想特撮シリーズ 快獣ブースカ 宮内国郎の世界 [CD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/guruguru2/cabinet/580/cocx-39693.jpg?_ex=128x128)

![■予約■【空想特撮シリーズ ウルトラマン 4Kディスカバリー】Ultraman: The Fantasy Tokusatsu Series 4K Discovery [4K Ultra HD]!](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/auc-rgbdvdstore/cabinet/11927862/683904636652.jpg?_ex=128x128)

![宮内國郎(音楽) / ウルトラQ ウルトラマン 空想特撮シリーズ 快獣ブースカ 宮内国郎の世界 [CD]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mifsoft/cabinet/580/cocx-39693.jpg?_ex=128x128)

![ウルトラQ ウルトラマン 空想特撮シリーズ 快獣ブースカ 宮内国郎の世界 [ 宮内国郎 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3580/4549767003580.jpg?_ex=128x128)