『うる星やつら』 ラム 制服版 1/7スケール (塗装済み完成品フィギュア)

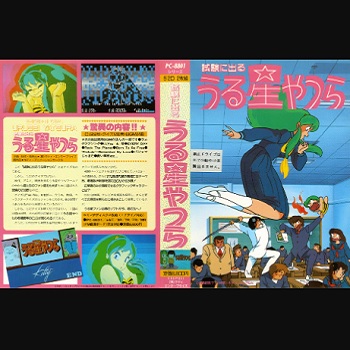

【発売】:キティエンタープライズ

【対応パソコン】:PC-8801

【発売日】:1986年

【ジャンル】:クイズゲーム

■ 概要

● ファンのために生まれた特別仕様のクイズゲーム

1986年、アニメ『うる星やつら』の人気がピークを迎えていた時代に、キティエンタープライズから登場したPC-8801専用ソフト『試験に出るうる星やつら』は、まさに“ファン専用”とも言える濃密なクイズゲームだった。当時のファンクラブ「うる星やつらファンクラブ」が、のちに「キティ・アニメーション・サークル」として再編された時期に制作・頒布されたこの作品は、一般流通の市販ソフトとは異なり、会員向けの限定商品として発売された経緯を持っている。つまり、アニメや原作を知り尽くしたコア層に向けた“知識の試練場”として作られており、まさにタイトルの「試験に出る」という言葉がぴったりの内容だった。

当時のPC-8801シリーズは、グラフィック機能やFM音源を活かしたマルチメディア的な作品が次々と登場していたが、本作は単なるクイズに留まらず、画面演出・音楽・キャラクター描写の面でもファンを楽しませる構成になっていた。背景には、アニメ制作を担当していたキティ・フィルムとゲーム制作を繋ぐファンクラブの文化的な結びつきがあり、まるで「うる星やつらの百科事典をクイズ化した」ような濃密な世界が展開される。

● クイズ総数1,200問という圧倒的な情報量

本作の最大の特徴は、なんといってもその膨大な問題数にある。全5ジャンルに分かれた合計1,200問という構成は、当時のパソコンゲームとしては異例のボリュームであり、各カテゴリには240問ずつが収録されている。

ジャンルは「Yes/No問題」「五択問題」「穴埋め問題」「数値問題」「キャラクター問題」と、バリエーション豊かで、単なるファン向けクイズの枠を超えた“記憶力・推理力・分析力”が問われる内容となっていた。

問題の出題範囲は広く、原作コミックス、アニメシリーズ、劇場版、果てはキャラクターソングやグッズ展開にまで及ぶ。たとえば、「コミックス第○巻の裏表紙に描かれているキャラクターは?」や、「第○話でラムが放ったセリフを正確に答えよ」といった、まさに“原作研究者級”の問いが出てくる。ファンクラブ発行の会報を読み込んでいなければわからない問題まで含まれており、ファンの知識の深さを試す内容になっていた。

このため、当時のプレイヤーの間では「これはもはやクイズというより“うる星検定”だ」とまで言われた。特に全問正解を目指す場合、メモ帳や攻略ノートを片手に挑むプレイヤーも多く、ゲームを通じて原作やアニメを再確認するという“知識の旅”が自然と起こったのである。

● 正解で少しずつ姿を現す美麗CG

本作のユニークな演出のひとつに、「正解を重ねるごとに絵が少しずつ見えていく」という仕掛けがある。画面の上部に隠されたイラストが、クイズに正解するたびに1/40ずつ表示されていき、40問すべてに正解することで初めて1枚のCGが完全に現れるという仕組みだ。この演出は、当時のPC-8801の描画性能を最大限に活かしたもので、ファンが「次の1問でラムの全身が見える!」と息をのむほどの緊張感を生み出していた。

しかし、一問でも間違えるとそのCGは未完成のまま消えてしまい、再挑戦するしかない。ゆえに1枚のCGを完成させるためには、40問連続正解という高い集中力と知識が求められた。このシステムは、単なるクイズの正誤を超えて、プレイヤーの努力や愛情を“ビジュアル報酬”という形で可視化するものであり、やり込み要素として非常に高い満足度を誇っていた。

また、収録されたCGは52枚にものぼり、いずれも『うる星やつら』のキャラクターを繊細なタッチで再現している。ラム、あたる、しのぶ、テン、弁天、クラマ、サクラなどお馴染みのキャラクターたちが、アニメの名場面を思わせる構図で描かれ、しかもPC-8801のカラーパレットを活かした色彩設計で再現されているのだ。プレイヤーにとって、1枚のCGを完成させることは“ファンとしての勲章”のような達成感を与えた。

● 当時としては贅沢すぎる音楽収録

『試験に出るうる星やつら』が特別な作品として語り継がれる理由の一つが、その音楽の充実ぶりだ。

収録されたBGMは全部で24曲。アニメ版のオープニングやエンディングを再現した曲、劇場版で使用された旋律、さらには未使用のアレンジまで含まれており、FM音源の特性を生かした豊かなサウンドで再生された。

PC-8801はFM音源ユニットを外付けで搭載するタイプも多かったが、装着してプレイすれば、ファミコンや他の8bit機とは一線を画す“透明感のある音”を楽しめた。特にオープニングのメロディを聞いた瞬間、「まるでテレビを見ているようだ」と感動するファンも少なくなかったという。ゲーム中のBGMは問題のジャンルや進行に応じて切り替わり、同じ問題を解くにしても音楽が変わることで飽きにくい設計になっていた。

こうしたサウンド面の完成度は、アニメ制作に関わったキティ・フィルムの音楽監修が反映されているとも言われており、まさに公式作品ならではのクオリティを誇っていた。

● ファンクラブ文化が生み出した希少作品

このゲームが一般販売されなかったことも、伝説化の一因である。

ファンクラブ限定頒布という形式のため、当時の会員以外は入手が極めて困難だった。パッケージは小規模生産のフロッピーディスク仕様で、簡易マニュアルが同梱されていた。マニュアルには、登場キャラクターやクイズルールの説明に加え、制作者からのコメントが掲載されており、ファンにとってはまるで「会報の延長線上」のような存在であった。

また、ゲーム内で流れるセリフや設定の一部は、アニメ未収録の資料や脚本初稿を参照しており、制作関係者の深い関与がうかがえる。この点が、後年「同人ソフトでもあり公式ソフトでもある」と評される所以である。こうした経緯から、今日では中古市場でも極めて高値で取引されており、状態の良いディスクが見つかること自体が稀である。

● 当時の文化的背景と意義

1980年代半ばのパソコン文化は、まだ「個人が作る」「ファンが支える」という熱量に満ちていた。

『試験に出るうる星やつら』は、その象徴のひとつだ。大企業の商業作品ではなく、ファンクラブが主導し、熱意によって完成したクイズソフトである点に、この時代特有の自由さと情熱が感じられる。

また、アニメや漫画をクイズ化するという発想も、当時としては先駆的だった。後年、テレビ番組の『アニメクイズ王決定戦』や、『アニメトリビアクイズ』などのカルチャーが定着していくが、それよりも早く“オタク的知識”を競う楽しみをゲームとして形にしたのが本作である。つまり、今で言う「オタク文化×ゲーム化」の黎明期の成果といえる。

● 総括:熱狂の80年代が生んだ知識の聖典

総じて『試験に出るうる星やつら』は、単なるクイズゲームの枠を超えた、当時のファンカルチャーの結晶だった。PC-8801の性能を最大限に活かし、グラフィック・音楽・構成の全てに愛が込められている。難易度は非常に高く、全問正解を達成できた者はまさに“真のうる星通”。しかしその難しさこそが、この作品を特別な存在にしている。

いま振り返れば、この作品は「うる星やつら」という作品世界への愛情を、知識と努力で証明するための試験だったのかもしれない。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● 知識と情熱が試される究極の「愛の試験」

『試験に出るうる星やつら』の最大の魅力は、何よりも“ファンの熱量を知識で証明できる”という独自のコンセプトにある。多くのクイズゲームが単に正解を選ぶだけの形式だった時代に、本作は「作品愛そのものを問う」という極めてユニークな立ち位置を確立していた。

出題内容は、アニメの台詞・コミックスの挿絵・キャラクター設定・放送リスト・エピソード構成にまで及び、まさに“愛がなければ解けない問題”の連続だ。原作を熟知したプレイヤーほど、その深さと作り込みに唸らされた。

しかもこのクイズは、単に難しいだけではなく、「うる星やつら」という作品の魅力を再発見できるように設計されている。各問題は、ストーリーの象徴的な場面や登場人物の関係性を想起させる構成になっており、プレイするうちに「あの回のセリフはこういう意味だったのか」「原作とアニメで微妙に違うんだな」といった発見がある。つまり、ゲームでありながら“もうひとつの読書体験”でもあるのだ。

● プレイヤーを惹きつける演出とテンポ感

一見すると文字中心の地味なゲームと思われがちだが、実際にプレイしてみるとその演出の巧みさに驚かされる。問題が切り替わるたびに背景グラフィックやBGMが変化し、ジャンルによってキャラクターの立ち絵やリアクションも違う。たとえば、正解時にラムが微笑む演出や、間違えた際に電撃を浴びせられるようなコミカルな反応など、原作のユーモラスな世界観が丁寧に再現されている。

特に印象的なのが、クイズ正解時の「CGの一部が見える」演出。これがあることで、単調になりがちなクイズゲームに明確なモチベーションが生まれる。「あと10問でラムが全身見える!」というワクワク感は、他のゲームにはない達成感をプレイヤーに与えた。

この“少しずつ報酬が見える”設計は、現代のガチャ演出や育成システムにも通じる心理的快感を先取りしており、1980年代の作品ながらも極めて先進的なゲームデザインであるといえる。

● 高度なグラフィックアートとキャラクター表現

PC-8801の性能を最大限に引き出したCGの美しさも、本作の重要な魅力のひとつだ。当時のマシン性能では、キャラクターをアニメ的に描くことは非常に難しかったが、本作では限られた色数の中でグラデーションや線の重ねを駆使し、まるでセル画を見ているような質感を実現している。

CGは全52枚収録されており、その構図や表情にはアニメ版のシーンを思わせるものが多く、ファンにとって“記憶を呼び起こすビジュアルアーカイブ”でもあった。中でもラムのアップや、あたるとラムのツーショット、サクラや弁天などサブキャラの登場する一枚絵は非常に人気が高い。

描画スピードも当時としては驚異的で、正解を重ねるごとにスムーズに表示される線画が少しずつ色づいていく過程は、ファンの期待をじらしながらも心を掴む演出だった。まるでプレイヤー自身がクイズの合間に「一枚のアニメセルを自分の力で完成させていく」ような感覚を味わえるのだ。

● 豪華なBGMと臨場感のあるサウンド体験

本作では全24曲ものBGMが搭載されており、ジャンルごとに異なる音楽が流れる。クイズパートでは軽快なテンポの曲が流れ、正解時にはファンファーレのような効果音が響く。これらの音楽はアニメ版の雰囲気を保ちながらも、PC-8801特有のFM音源によって再構築されており、澄んだ高音と柔らかい低音のコントラストが耳に残る。

また、当時の他のゲームに比べて音のバリエーションが豊富で、正解・不正解・画面切り替え・CG完成時など、細やかな場面ごとに異なる効果音が使われていた。この緻密なサウンド演出は、プレイヤーの集中を途切れさせず、クイズを解くたびに小さな達成感を感じさせる要素となっていた。

特筆すべきは、BGMの一部がアニメや劇場版の主題歌アレンジである点だ。オープニングの旋律をFM音源で再現したトラックは、ファンにとって懐かしさと高揚感を同時に与える。まさに“うる星やつらの世界がパソコンの中で動いている”と感じられる瞬間である。

● 難易度設計が生む中毒性

一見単純なクイズ形式でありながら、実際に遊んでみると非常に中毒性が高い。

1セット40問という短いサイクルに設定されており、あと少しでCGが完成するとなると、つい次の挑戦をしたくなる。問題を間違えると最初からやり直しになるため、悔しさと達成欲がループし、自然とプレイヤーを再挑戦へと駆り立てる。

加えて、問題の選択肢や形式にランダム性があるため、同じジャンルを繰り返しても新鮮さがある。全問正解を目指す過程で、プレイヤー自身が「うる星」知識を自然と整理し、原作を読み返す動機にもつながっていた。実際、当時のファンの間では「このゲームを完全クリアしたら“真のうる星博士”を名乗っていい」と冗談めかして言われていたほどである。

● ファン心理を突く報酬構造とモチベーション

報酬として用意されたCGやBGMだけでなく、「クイズに正解するほど推しキャラが笑ってくれる」「特定条件を満たすと新しいシーンが出る」など、プレイヤーの心理を巧みに刺激する仕掛けも多数用意されていた。

この「知識=愛情の証明」という構造は、現代のコレクションゲームにも通じるメカニズムであり、プレイヤーの努力を視覚的・聴覚的に報いる仕組みが非常に洗練されている。

また、すべてのCGを完成させるには全1,200問を制覇する必要があり、この“果てしなさ”が逆にやり込み欲をかき立てた。達成率を自分なりに記録し、友人と「何問まで正解できたか」を競い合う文化も生まれたという。個人の知識だけでなく、仲間との情報交換を通して楽しめる点も、ファン同士の絆を強めた。

● ファンクラブ発・高品質ソフトの先駆け

通常、ファンクラブ限定ソフトは“おまけ”や“非売品”という印象が強かったが、本作は違った。シナリオ設計、問題作成、グラフィック制作、サウンド監修のすべてにプロの手が入っており、市販品に匹敵する完成度を誇っていた。

それゆえ、後年のゲーム雑誌でも“幻の名作”として紹介され、マニアの間では「キティエンタープライズ黄金期の象徴」とまで称された。

この完成度の高さは、当時のアニメ文化とパソコン文化が最も幸福に交差した結果でもある。1980年代後半、アニメファンが自作ゲームやCGを作り始めた頃に、こうした“公式ファン主導型”の作品が出たことは、のちの同人ゲーム文化への橋渡し的存在といえる。

● 時を越えて語り継がれる「愛の証明書」

今となっては入手困難なレアソフトだが、その存在は今も多くのファンの心に刻まれている。

ゲームという形で「うる星やつら」を愛し抜いた証明を残せるという体験は、他のどんなメディアにも代えがたい。もし当時この作品を最後まで遊びきった人がいたなら、その人こそ“真のラム信者”と呼ばれる資格を持っているだろう。

このゲームの魅力は、ただ難しいことでも、古いことでもない。

“好きなものを徹底的に楽しみ尽くす”というオタク文化の原点が、ここに凝縮されているのである。

■ ゲームの攻略など

● 攻略の基本方針:焦らず、知識と記憶で勝負せよ

『試験に出るうる星やつら』は、表面上はクイズゲームだが、実際は「知識の持久戦」である。プレイヤーに求められるのは反射神経ではなく、冷静な判断力と記憶の正確さだ。

1セット40問という構成上、途中で1問でもミスをするとそのセットのCGは未完成のまま終わってしまう。したがって攻略の第一歩は、「焦らず、確実に正答を積み重ねること」に尽きる。1問1問を丁寧に考え、間違いそうな問題が出たら一度メモを取っておくのが有効だ。何度も挑戦しているうちに出題傾向が見えてきて、自然と回答速度も上がっていく。

また、出題される問題の多くはジャンルごとに内容が偏っているため、最初に自分の得意ジャンルを見極めることが重要だ。キャラクター問題が得意な人は「キャラ系」から始め、慣れたら五択問題や穴埋め問題に挑戦するとよい。ジャンルによってBGMも変化するため、音楽を手がかりにして集中力を切らさない工夫もできる。

● 各ジャンル別の攻略ポイント

本作では全5ジャンルが存在するが、それぞれに特徴と攻略のコツがある。ここではジャンルごとの具体的な戦略を紹介していこう。

・Yes/No問題

テンポが早く、判断力が問われるジャンル。正誤の二択だが、設問文がトリッキーで引っかけが多い。「“○○”は第×話で登場した?」のような形式では、アニメと原作で設定が違うケースもある。正確な記憶よりも“どの媒体の情報なのか”を見極める意識が大切だ。

・五択問題

もっとも出題数が多い定番ジャンル。選択肢の中に“微妙に違う表現”が紛れ込んでいる場合があり、注意深く読むことが求められる。特に「セリフ問題」は一字一句違っていると誤答になるため、印象で答えず論理的に選ぶようにする。自信がない場合は、同じ問題が再登場したときに正解を狙えるよう、間違えた選択肢をメモしておくとよい。

・穴埋め問題

マニアック度が高い。キャラクターのセリフや名言を空欄補完する形式で、「テンちゃんが○○に言った言葉」など、シチュエーションの理解が求められる。攻略のコツは、ストーリーを映像的に思い出すこと。単語で覚えるよりも“場面”で記憶しておくと、答えが自然と浮かんでくる。

・数値問題

地味ながら非常に難しいジャンル。たとえば「ラムがあたるに電撃を浴びせた回数は?」など、統計的な問題が出る。正確に答えるのは困難だが、選択肢のパターンを分析すれば傾向を掴める。数値問題は“端数がある選択肢”よりも“キリの良い数字”が正解であることが多い傾向にある。

・キャラクター問題

シリーズのファンにとっては最も楽しいジャンル。キャラの性格や人間関係、登場話数、声優に関する出題が中心である。アニメ第1期・第2期で声優が変わったキャラなど、細かい知識が問われる。ここでは「ファンブック」や「アニメージュ」のバックナンバーが役立つ。攻略というより、“愛で乗り切る”分野といえる。

● 40問連続正解を狙うための実践戦術

40問を連続で正解するには、集中力を長時間維持する必要がある。

人間の集中力は約15分で落ちると言われるが、本作の1セットはちょうどそれに近い長さ。途中でテンポが崩れるとミスが出やすくなるため、1セットを“1ステージ”として区切り、正解ごとに深呼吸を入れるのが効果的だ。

また、音楽や効果音がリズムを作ってくれるので、BGMの拍に合わせて回答キーを押すと一定のテンポを維持できる。特にPC-8801のキーボードはストロークが深いため、一定のリズムで打つことでタイピングミスを防げる。

この“音とリズムで集中する”方法は、アーケードの音楽ゲームにも通じるリズム攻略術といえる。

さらに、間違えた問題の記録を取ることは最重要。出題内容は完全ランダムではなく、内部データ上では数百問ごとにサイクルが設定されているといわれている。つまり、1回目に出た問題が2周目で再登場する確率は高い。記録ノートを作り、選択肢と答えをメモしていけば、回を重ねるほど正答率は指数的に上昇する。

● 隠し要素・裏技的要素の存在

『試験に出るうる星やつら』には、公式に明言されていないが、いくつかの裏技的な挙動が存在することがファンの間で知られている。

たとえば、特定のキーを押しながらタイトル画面を表示させるとBGMが変更されるモードや、一定のスコアに到達すると通常とは異なるCGが出現するという噂があった。

実際に解析を行ったファンによると、ゲームデータ内には未使用のCGデータや“没BGM”が複数存在し、一部はメモリ操作によって再生可能だという。これらはファンクラブの限定配布であったため、テスト的に入れられた素材がそのまま残っていると考えられている。

また、一部のCG完成後に隠しテキストが表示されるケースもあり、制作者からの“お礼メッセージ”や“次作への予告”とみられる文面も確認されている。これらは正式な裏技とは言い難いが、当時の開発者が遊び心を込めたサプライズであったことは間違いない。

● 効率的なプレイサイクルの作り方

全1,200問を無理に連続で解こうとすると、途中で挫折してしまう。

攻略のポイントは、毎日少しずつプレイし、得意ジャンルを確実に潰していくことだ。1日40問=1セットを目標にすれば、52日間で全CG制覇が理論上可能となる。

また、プレイ前に“準備時間”を設けることも大切だ。

・部屋を明るくする

・BGMの音量を一定にする

・メモ帳とペンを用意する

これらの習慣を付けることで、毎回安定した集中状態に入れる。実際、当時のプレイヤーの中には、勉強机で“受験勉強のように”このゲームに臨んでいたという逸話もある。タイトルの「試験に出る」はまさにプレイ体験そのものを象徴している。

● 高難易度を楽しむための心構え

最後に、このゲームの攻略において最も大事なことは、“完璧を目指さず楽しむこと”だ。

全問正解は確かに偉業だが、1問1問の内容そのものが『うる星やつら』という作品の歴史をたどる旅でもある。問題の中には笑いを誘うようなネタや、思わず懐かしくなるエピソードも多く、間違えること自体が楽しみの一部といえる。

特に、間違えたときに流れるコミカルな効果音やキャラの反応は、プレイヤーの挫折を笑いに変えてくれる。失敗しても気軽に再挑戦できる雰囲気があり、プレイヤーを前向きに導く設計が見事だ。

● 攻略の最終目標とやり込み要素

最終的な目標は、全52枚のCGをフルカラーで完成させること。

全問制覇には膨大な時間がかかるが、CGのクオリティが高いため、達成感は非常に大きい。特に最後の一枚は、ラムの決定的なビジュアルシーンが登場すると言われており、それを自分の手で開放した瞬間の感動は格別だ。

また、完全クリア後には特別なBGMが再生される仕組みがあり、これがいわゆる“真のエンディング曲”と呼ばれている。内容は伏せられているが、当時プレイしたファンの証言によれば、「ラムの優しい声を思わせるメロディ」が流れるとのこと。長い挑戦の果てに聴けるご褒美のような演出だ。

● 攻略を通じて得られるもう一つの価値

『試験に出るうる星やつら』をプレイし続けることは、単なるゲーム攻略にとどまらない。

それは、作品世界を何度も思い返し、キャラクターの言葉や行動を再解釈する体験そのものでもある。ゲームを通じて原作の奥深さを再発見し、ファンとしての愛情を再確認できる──それがこの作品の“攻略”の真の意味である。

■ 感想や評判

● 発売当時の反応:ファンクラブ限定ゆえの熱狂と戸惑い

『試験に出るうる星やつら』が登場した1986年当時、最初にこのゲームを手に取ったのは一般のパソコンユーザーではなく、ファンクラブ会員という“選ばれた層”だった。そのため、発売当初の反応は非常に濃密かつ熱狂的で、「これほどマニア向けなクイズゲームが存在するとは思わなかった」と驚嘆の声が相次いだ。

一方で、難易度の高さに戸惑う意見も多かった。通常のクイズゲームの感覚で遊び始めたファンが、「原作を読み返さないとまったく答えられない」「うる星検定一級レベル」と悲鳴を上げるケースが続出したのである。

特に、ファンクラブ会報でのみ告知された限定販売だったこともあり、一般のゲーマーからは“幻のソフト”として扱われ、話題だけが独り歩きした。アニメ誌の読者コーナーなどでは、「どうやったら手に入るのか」「一般販売の予定はないのか」という問い合わせが多数寄せられたという。

この“入手困難であるがゆえの憧れ”が、逆に本作の知名度を高めた。会員向けソフトながら口コミで広まり、当時のパソコンショップでは中古ディスクが高額で取引されることもあった。

● 雑誌・メディアでの評価:難易度と完成度の両立

パソコン情報誌やアニメ雑誌でも、この作品は“珍しいファンクラブ製作ゲーム”として注目された。

当時の『ポプコム』や『ログイン』などの誌面では、「クイズの質が高く、単なるファンアイテムを超えている」と好意的に紹介されている。特に注目されたのは、問題文の構成とCG演出の完成度だ。

一般的なクイズゲームではテキストだけが主体だったが、『試験に出るうる星やつら』は、グラフィックと音楽のバランスが非常に良く、正解するたびに少しずつ姿を見せるCG演出が「プレイヤーの緊張感を高める秀逸なシステム」と評された。

一方で、「一般プレイヤーにはハードルが高すぎる」という意見もあった。

特に五択問題や穴埋め問題の中には、原作の細部を覚えていなければ絶対に正解できないものが多く、「まるで試験勉強のようだ」と揶揄されることも。しかし、この“過剰なまでのマニアックさ”こそがファンの心を掴んだ要因でもあり、「挑戦しがいがある」「自分の知識を試せる」とポジティブに受け止められた層も多かった。

● ファンからの感想:愛ゆえの苦行、そして達成感

ファンの多くが口を揃えて語るのは、「難しいけれど、それが面白い」という矛盾した感想である。

出題内容は非常に細かく、1問ごとに「そこまで聞くか!」というレベルの知識を要求される。だが、正解してCGの一部が現れた瞬間、その苦労が一気に報われるのだ。プレイヤーにとっては、1問1問が“ラムへの愛の証明”のように感じられ、まるで恋人に試されているかのような緊張感があったと語る者もいる。

特に印象的なのは、40問連続正解を達成したときの喜びだ。画面にフルカラーのイラストが現れる瞬間は、まるでアニメのエンディングを自分の手で再現したかのような達成感を味わえる。これをきっかけに「自分も全CG制覇を目指そう」と奮起するプレイヤーが続出した。

中には、攻略ノートを作って出題と解答を手書きで記録し、何か月もかけてコンプリートしたファンもおり、その情熱の深さがこの作品の特異性を物語っている。

● 当時のアニメファン層に与えた影響

1980年代後半のアニメファンにとって、このゲームは単なる娯楽以上の意味を持っていた。

まだ“オタク”という言葉が一般化していなかった時代に、特定作品の知識を競い合うスタイルは新鮮で刺激的だった。

プレイ体験そのものが「自分がどれだけうる星を理解しているか」を可視化する試験のようで、ファンコミュニティの中では“非公式な称号”を得る手段にもなっていたのだ。

「お前、何問まで行った?」

「ラムのCG、やっと全部出せたよ!」

――そんな会話が交わされ、ファンクラブ会員同士の交流が深まる契機にもなった。

また、知識を記録し、共有し合うという文化は、後の“同人誌攻略本”や“ファン製データベース”の萌芽にもつながった。つまりこの作品は、ファンが自ら情報を整理し、体系化する文化の原点のひとつでもある。

● 現代レトロゲームファンからの再評価

21世紀に入り、レトロゲームブームが再燃すると、『試験に出るうる星やつら』も再び注目されるようになった。

SNSや動画配信でPC-8801エミュレーターを使ってプレイする人が現れ、「こんな濃いクイズが80年代にあったのか」と驚く声が多く寄せられている。

とりわけ今の視点で見ると、この作品は“ファンがファンのために作った公式同人ゲーム”という稀有な存在に見える。制作会社・ファンクラブ・ファンの三者が密接に関わり合って成立しており、その熱意がソフト全体から伝わってくる。

また、BGMやCGのクオリティが現代でも十分に鑑賞に耐えうるレベルであることも評価されている。FM音源を使用した音楽は今なお美しく、リマスター動画としてアップロードされるとコメント欄には「懐かしい」「この音色が青春だった」といった声が並ぶ。

グラフィックに関しても、アニメ調ドット絵の完成度は高く、「これが1986年のPCゲームか」と信じられないほど精緻だと評されている。

● メディアアーカイブでの扱いとコレクター人気

本作は市販ルートで販売されなかったため、現存するディスクの数が少なく、現在ではコレクターズアイテムとして高値で取引されている。

中古市場では状態にもよるが、ディスクとマニュアルが揃った完品は数万円を超えることもあり、オークションでは常に入札が殺到する。

ゲームそのものが希少というだけでなく、「うる星やつら×PC-8801×キティエンタープライズ」という組み合わせ自体が、80年代カルチャーの象徴的遺産として価値を持っているのだ。

一部のゲーム保存団体では、動作確認済みのイメージデータをアーカイブとして保存し、文化的資料としての側面から保護が進められている。

これは、“ファンクラブ文化が作り上げたゲーム”という特殊な歴史を後世に残すための試みでもある。一般販売された商業タイトルとは異なり、こうした限定作品は放っておけば消滅してしまう可能性が高く、保存活動が行われていること自体が評価に値する。

● 総合評価:愛と執念が生んだ伝説的クイズ

総じて、『試験に出るうる星やつら』は“評価が二極化した名作”といえる。

ゲームとして見れば非常に難解で、万人受けするものではない。しかし、アニメファンやうる星マニアにとっては、これ以上ない“知識の祭典”であり、挑戦すること自体が楽しみになるタイプのゲームだ。

「難しいからこそ燃える」「正解するたびに愛が深まる」――そんなプレイヤーたちの声が、今なおこの作品を語り継がせている。

その存在は、80年代のPCゲーム文化の中でも特に異彩を放つものであり、商業ソフトの枠を超えて“ファンの情熱が作り上げた伝説”として、今も記憶され続けている。

■ 良かったところ

● クイズという枠を超えた“知識で繋がるファンの体験”

『試験に出るうる星やつら』の最大の長所は、単なるクイズゲームを超えて“ファン同士の共通体験”を生み出した点にある。

本作はファンクラブ限定で配布されたため、プレイヤーの多くが作品への深い愛情を持つ人々だった。その結果、プレイそのものが“自分の理解度を確かめる試験”であると同時に、“同志の証明”でもあったのだ。

クイズの内容は極めて専門的であり、原作の細部、アニメ第何話のセリフ、さらには登場人物の細かい設定や制作スタッフに関する情報まで出題される。普通のファンならスルーしてしまうような要素に焦点が当てられており、知っている人ほどニヤリとできる構成になっている。

それは「知っていることが嬉しい」「覚えていることが誇らしい」という、知識を介した喜びを味わえる稀有なゲーム体験であった。

● プレイヤーの努力が“形”になるデザインの妙

このゲームのデザインは、当時として非常に革新的だった。

クイズに正解するたびにCGの一部が現れ、40問全てに正答すると1枚のイラストが完成する――この仕組みがプレイヤーに絶大なモチベーションを与えた。単なる得点表示ではなく、“目に見える報酬”が少しずつ完成していく感覚は、プレイヤーの集中力を途切れさせない優れた構造である。

特に、画面の上から少しずつ見えてくるグラフィックがラムやあたるの表情を次第に浮かび上がらせていく過程は、当時の技術では珍しい演出であり、まるで「自分の知識で絵を完成させている」という満足感を与えた。これは後年のビジュアルノベルやCG解放型シミュレーションの原型ともいえる試みであり、ファンの熱意を可視化する見事な設計であった。

● PC-8801の能力を極限まで引き出したグラフィック表現

本作のグラフィックの完成度は、1986年当時のPC-8801ゲームとしては驚異的なレベルに達していた。

当時の8色表示モードを駆使しながら、キャラクターの輪郭線を滑らかに描き、背景とのコントラストを調整することで、まるで16色以上の表現をしているように錯覚させる手法が用いられていた。

これは、アニメ制作会社との連携による素材提供と、グラフィッカーの緻密なドットワークの成果であり、当時の同人ソフトや市販タイトルの中でも群を抜いていた。

特にラムの髪の表現は秀逸で、緑と青を巧みに重ねることで、PC-8801の限界を感じさせない発色を実現している。

静止画でありながら、表情やポーズに生命感があり、ファンなら誰もが“あのシーン”を思い出すほどの完成度だった。CGの完成枚数は52枚というボリュームもあり、すべてを集めることが一種のコレクション的な楽しみを提供していた。

● 音楽と効果音の統合演出が生む臨場感

本作が多くのプレイヤーを感動させた理由の一つは、音楽の作り込みである。

FM音源によるBGMは全部で24曲収録されており、各ジャンルごとに異なるテーマが流れる。単調になりがちなクイズシーンにリズム感と緊張感を与え、正解時の明るい音や不正解時のコミカルな音がプレイ体験を楽しく演出していた。

特筆すべきは、アニメ版主題歌を彷彿とさせるアレンジBGMだ。ゲームの開始時には、あの名曲を思わせる旋律がFM音源で再現され、ファンはプレイ前から世界観に浸ることができた。

また、ゲーム終了後のリザルト画面では、少し切ないメロディが流れ、まるでアニメのエンディングのような余韻を残す。このような演出は、当時のパソコンゲームとしては極めて珍しく、音と映像の融合を意識した構成だったといえる。

● 難易度の高さが生む挑戦心と達成感

多くのファンが「難しいけれどやめられない」と口を揃えるほど、本作のバランスは絶妙だった。

問題の内容はマニアックだが、出題テンポが軽快で、次々と挑戦したくなる。

1問正解するたびに音と画面が変化し、間違えたときには軽いギャグ調の演出で悔しさを和らげる。この“挑戦したくなる設計”が、プレイヤーを長時間引きつけた要因である。

また、40問全問正解の報酬として得られるCGの完成度が高いため、「あと一問だけ頑張ろう」という心理が自然に働く。こうした設計は単なる知識ゲームを超え、心理的な満足度を生む要素となっている。プレイヤーの努力を目に見える形で報いるこの設計は、まさにファン心理を熟知した作りである。

● ファンクラブ作品としての誠実さと完成度

「限定配布=簡易的な作品」というイメージを覆した点も大きな魅力だ。

『試験に出るうる星やつら』は、ファンクラブ向けという制約の中で、商業ソフトに匹敵する完成度を実現していた。

パッケージはシンプルながら、付属のマニュアルや解説文には愛情が感じられ、制作者からファンへの手紙のような温かさがある。

さらに、ゲーム内部にも開発者のメッセージが仕込まれており、特定条件を満たすと表示される“お祝いコメント”や“ファンクラブスタッフのサイン風テキスト”がプレイヤーの感動を誘った。

このような仕掛けは、製品としての完成度だけでなく、「ファンとの絆」を意識した誠実な作品作りの証といえる。

● 学習要素を持つゲームデザインの先見性

もう一つ注目すべき長所は、“学びながら楽しむ”という設計思想である。

問題を通して原作の知識を復習し、何度も挑戦するうちに自然と作品理解が深まる。これは、いわば“楽しみながら勉強できる構造”であり、まさに「試験に出る」というタイトルの意味を体現している。

プレイヤーは失敗するたびに正解を覚え、次回の挑戦で成長を実感する。

その過程が、学校のテスト勉強というよりも、“好きな作品を通して知識を積み上げる喜び”に変わっていく。この心理的循環こそ、本作の長期的な魅力の核といえる。

後年登場する「アニメ検定」や「キャラクタークイズアプリ」などの原型が、既にこの時点で完成していたとも言えるだろう。

● 技術・演出・文化すべてが調和した総合的完成度

最終的に、『試験に出るうる星やつら』の“良さ”をひと言で表すなら、「情熱と技術の融合」だ。

開発陣の作り込みは緻密で、グラフィック・音楽・テキスト・演出がひとつの方向性を持って調和している。

しかも、単なるデータクイズではなく、キャラクターや物語への愛情が全編に漂っているのが大きな特徴だ。

このバランス感覚こそが、同時期のPCゲームの中で本作を際立たせている。ファンに寄り添いながらも、遊びのクオリティを犠牲にしない――まさに“ファンと開発者の信頼関係が生んだ奇跡”と言える完成度だった。

● 現代に通じる意義と普遍性

発売から40年近く経った今でも、この作品は語り継がれている。

その理由は、単に「うる星やつらのゲームだから」ではない。

“好きなものを知識で語ることの楽しさ”という普遍的なテーマが、このゲームには凝縮されているからだ。

プレイヤーの努力をきちんと認め、正解を積み重ねるたびに新しいご褒美を与える――この誠実な構造が、現代の教育ゲームやファン向けアプリにも通じる。

『試験に出るうる星やつら』は、時代を超えて“知ることを楽しむ”という精神を体現した、先見的で完成された作品だった。

■■■■ 悪かったところ

● 難易度が極端に高く、一般プレイヤーを寄せつけなかった

『試験に出るうる星やつら』の最大の欠点として、まず挙げられるのは「難しすぎる」という点である。

出題される問題は、ファンクラブ会員向けに作られたこともあり、常人では到底太刀打ちできないほどマニアックだった。

たとえば「第○巻の裏表紙のイラストに描かれているキャラクターは誰か?」「テレビシリーズ第○話でサクラが唱えた呪文の最後の一節は?」といった問題が平然と登場する。

このレベルの問題は、単にアニメを観ただけのファンでは到底わからない。

原作コミック全巻を所有し、さらに何度も読み返した熱心なファンでなければ、1問目からつまずくことも珍しくなかった。

結果として、多くのプレイヤーが序盤で挫折し、「これはもはやクイズというより受験勉強だ」と苦笑したという。

こうした高難易度設計は熱狂的なファンにとっては嬉しい挑戦だったが、ゲームとしての間口を狭める結果にもなってしまった。

もしもう少し問題のレベルに幅を持たせていれば、より多くの人に楽しんでもらえたかもしれない。

● フルコンプリートが過酷すぎる構成

全1,200問・全52枚のCGを解放するためには、1セット40問の連続正解を52回繰り返す必要がある。

しかも1問でもミスすれば、その回のCGは未完成のまま消えてしまう仕様であるため、1枚の絵を完成させるだけでも膨大な時間と集中力を要した。

この“完全主義的”な設計は、達成感という点では優れているが、現実的に考えるとクリアまでの道のりがあまりに険しい。

プレイヤーの中には、毎日少しずつ挑戦しても数か月かかったという人もいたほどだ。

また、誤答した場合に途中セーブができないため、わずかなミスで全てが水の泡になるという理不尽さもあった。

“やり込み型”というよりは“根性試験”のような側面が強く、当時のゲーマーたちからは「本当に試験みたいだ」と皮肉混じりのコメントが寄せられた。

この点に関しては、「せめて5問間違えてもCGが半分見える」など、段階的な報酬システムを導入していれば、より快適に遊べたのではないかと指摘されることが多い。

● クイズの内容に偏りがあり、重複出題も多い

全1,200問という膨大な問題数を誇る本作だが、その分だけ作問の品質にはムラがあった。

特定のキャラクターやエピソードに偏った出題が多く、ラムやあたるに関する問題が全体の半数近くを占めている一方で、脇役やゲストキャラに関する問題はわずかであった。

さらに、同じような問題文や類似内容が複数回登場するケースも見られ、プレイヤーの中には「問題作成のバランスが雑に感じる」との意見もあった。

特に「Yes/No問題」や「五択問題」では、選択肢が微妙に言い回しを変えただけで本質的には同じ内容という場合もあり、長時間プレイするとマンネリ感を覚えることもあった。

出題の幅をもう少し広げ、原作やアニメ全体を網羅するような構成にしていれば、作品の理解をより深められたかもしれない。

● ファンクラブ限定頒布による入手難・情報不足

このゲームはファンクラブ会員のみが購入できる形式で頒布されたため、一般市場では流通しなかった。

そのため、購入方法やサポート情報が非常に限られており、入手できなかったファンの不満も少なくなかった。

当時はインターネットも普及しておらず、雑誌の読者投稿などを通して断片的な情報が流れるのみで、攻略法や裏技を共有することも難しかった。

この閉鎖的な配布形式は、レア度を高める一方で“体験の共有”を妨げてしまった。

「プレイしたくてもできなかった」というファンの声は多く、特に地方在住のファンにとっては、手に入らないまま伝説化した存在となってしまった。

また、サポート体制も限定的だったため、ディスク不良や動作トラブルが発生しても交換が困難で、結果的に多くのユーザーが泣き寝入りする形となった。

● ゲームテンポの遅さと反応の重さ

PC-8801シリーズは当時としては高性能だったが、それでも本作の処理はやや重く、問題の切り替えやCGの表示に数秒の待機時間が発生することがあった。

特に、正解を重ねるごとにCGが1/40ずつ開示されるシステムは演出としては秀逸だが、毎回画面の書き換えが入るためテンポがやや鈍く感じられた。

また、キーボード操作のみで進行する仕様も、人によっては操作の煩雑さを感じた部分である。

選択肢をキーで選び、確定するまでにラグがあるため、テンポよく答えたいプレイヤーにはストレスになることもあった。

これらは当時のハードウェア性能による制約だが、もし後期のPC-9801やFM TOWNSでリメイクされていれば、より快適なテンポを実現できたと考えられる。

● 一部の問題文に誤植・曖昧な表現が存在

ファンクラブ制作という事情からか、問題文の中にはいくつか誤植や曖昧な表現が残っていた。

たとえば、「“ラムの母親が初登場する話数”」の正答が資料によって異なるなど、出典のあいまいさが原因で混乱を招くケースもあった。

また、アニメと原作で設定が異なる部分に関しては、どちらを基準にしているのかが明記されていなかったため、正しい知識を持っていても誤答扱いになってしまうこともあった。

このような細部の不整合は、ゲームとしての公平性を損ねる要因となった。

「どちらの情報が正しいか」で議論になることもしばしばあり、プレイヤー同士が“正解解釈”を巡って盛り上がるという珍しい現象も生まれた。

だが、それを楽しめるのは熱心なファンだけであり、一般的なプレイヤーにとっては理不尽に感じられる部分だった。

● ビジュアル報酬のリスク構造:達成率の低さ

報酬として表示されるCGは非常に美麗だったが、その分だけ条件が厳しく、最後まで見られないプレイヤーが大半を占めた。

40問連続正解を達成できなければCGが完全に消えてしまう仕様は、当時としては過酷すぎた。

苦労して35問まで正解しても、最後の1問を間違えるとすべて無駄になるという設計は、やる気を削ぐ要因にもなった。

現代の感覚でいえば「オートセーブ」「途中報酬」「段階解放」といった仕組みが求められるが、当時はそうした発想自体が一般的ではなかった。

ただし、この厳しさが逆に“伝説化の要因”にもなっており、「最後まで見た者こそ真のうる星ファン」という神話的ステータスを生んだことも確かである。

つまり、欠点であると同時に、作品の個性を際立たせた特徴でもあった。

● 現代的視点から見た不便さと保存の問題

時代を超えて再評価される一方で、現代的な視点から見るとプレイ環境のハードルが高い点も“悪いところ”として挙げざるを得ない。

PC-8801実機での動作を前提としているため、現在ではエミュレーターを用いなければプレイが難しく、ディスクメディアの劣化によって起動すら不可能な個体も増えている。

加えて、当時のプログラムがテキストベースで構築されているため、文字化けや描画不良が発生するケースも報告されている。

さらに、音源の再現も難しい。FM音源の音色はハードウェア依存であり、現代のPCでは完全な再生が難しいため、当時の雰囲気を味わうにはオリジナル環境を再現する必要がある。

こうした保存・再生の困難さは、“ゲームの出来”とは別の意味でのマイナス要素として現在も課題となっている。

● 総評:愛ゆえの過剰さが生んだ難作

総じて、『試験に出るうる星やつら』の“悪かったところ”は、そのほとんどが“愛情が強すぎたがゆえの過剰さ”に起因している。

制作陣はファンに喜んでもらおうと徹底的に作り込んだ結果、一般層には届かないほど専門的で難解なゲームになってしまった。

だが、それこそが本作の本質であり、単なる欠点とは言い切れない。

一言でいえば、「万人向けではないが、理解した者には最高のご褒美があるゲーム」。

この二面性こそが、『試験に出るうる星やつら』を伝説的な存在に押し上げた要因である。

不便で、難しくて、手に入りにくい――それでもなお、ファンが語り続ける理由は、“その欠点すら愛おしい”と感じさせるだけの情熱が、このゲームに詰まっていたからだ。

■ 好きなキャラクター

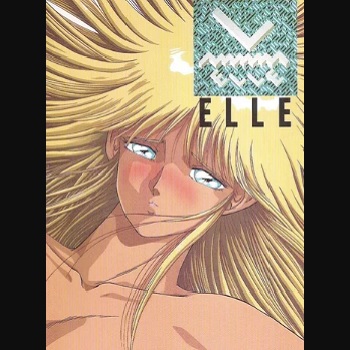

● ラム:ゲームの象徴であり永遠のヒロイン

『試験に出るうる星やつら』というタイトルを聞いた瞬間、多くのプレイヤーが真っ先に思い浮かべるのは、やはりラムである。

彼女はこのゲームの顔であり、物語の中心であり、ファンのモチベーションを支える存在だった。

クイズに正解するたびに少しずつ現れていくCGの多くは、ラムのさまざまな表情を描いている。笑顔、照れ顔、怒り顔、そして優しく微笑む姿──それらの一枚一枚が、ファンにとって何よりのご褒美だった。

特に40問全問正解で現れるフルカラーのラムは、PC-8801という制約の中とは思えないほど繊細に描かれ、緑の髪と虎柄ビキニのコントラストが美しく再現されていた。

また、正解時に流れる短い効果音やBGMも、彼女の明るく天真爛漫なイメージを象徴するような軽快なリズムで構成されており、まるで“ラムに褒められている”ような気分を味わえた。

一方で、不正解時には雷の効果音と共に電撃を浴びせられるような演出が入り、コミカルながらも原作そのままの雰囲気を楽しめる。

つまり、ラムは単なるビジュアルではなく、ゲーム体験そのものを通してプレイヤーと関わる“インタラクティブな存在”として描かれていたのである。

● 諸星あたる:プレイヤーの分身としての存在

ラムと対になる存在が、主人公の諸星あたるである。

ゲーム内では彼自身が画面に頻繁に登場するわけではないが、その性格や行動を想起させるようなクイズや演出が多く、プレイヤーはあたるの視点で世界を見ている感覚を味わう。

たとえば、問題文の中には「あたるがラムに言ったセリフは?」「あたるが逃げ出した回数は?」といったものがあり、まるでプレイヤー自身が彼の記憶をたどるような構成になっている。

この“プレイヤー=あたる”という設計は、知らず知らずのうちに物語への没入感を高める効果を持っていた。

また、CGの中にはあたるとラムが寄り添うような場面もあり、ファンの間では「この1枚を見るために何度も挑戦した」という声が多かった。

ラムの魅力を引き立てる存在でありながら、彼自身も作品のリズムを象徴するキャラクターとして愛されていた。

● サクラ:大人の魅力と独特の存在感

『うる星やつら』の中でもサクラは独自の立ち位置を持つキャラクターであり、ゲーム中でもその個性がしっかりと再現されている。

彼女に関するクイズは、「お祓いシーン」「おみくじ」「あたるとのやり取り」といったエピソード中心で、原作やアニメを深く見ていないと答えられない難問が多い。

しかしその分、サクラにまつわる問題を正解することで見られるCGは、非常に完成度が高く、妖艶さとユーモアを併せ持った仕上がりになっていた。

ファンの中には「サクラのCGが一番リアルで綺麗」と語る者も多く、当時のPCグラフィックとしては驚くほど細やかな表情が表現されていた。

とくに微笑むシーンや、着物姿でのお祓いポーズは人気が高く、女性キャラクターの中でも“成熟した魅力”を放っていた。

● 弁天とクラマ:サブキャラ勢の根強い人気

ラムの友人として登場する弁天、そして天上界のクラマ姫もまた、本作で高い人気を誇った。

弁天の登場するCGは、バイクにまたがるポーズや強気な表情が多く、他のキャラとは違ったアクティブな魅力があった。

プレイヤーの中には、「弁天のCGだけは全部集めたい」という目標を立てる人もいたほどで、彼女の登場は画面に活気を与えてくれた。

一方のクラマ姫は、少しおっとりとした気品ある雰囲気を持ち、ラムとは対照的な魅力で描かれている。

彼女に関する問題はアニメ版の細かい設定を問うものが多く、難易度が高い。

その分、クラマのCGを完全に解放した時の喜びはひとしおで、ファンの間では“知識と根気が報われるキャラ”と称された。

● テンちゃん:癒し枠としての存在

テンちゃんは、ゲーム全体の中で一種の“癒しキャラ”として機能している。

問題のジャンルによっては、彼が画面端にちょこんと登場し、プレイヤーにコメントするような演出もあった。

その高い声と子どもっぽいセリフが、シリアスな問題や高難易度の連続に疲れたプレイヤーの心を和ませた。

テンに関するクイズは、「ラムとの関係性」や「火を吹いた回数」など、コミカルな内容が中心で、重い問題が続く中の箸休めとして機能していた。

プレイヤーからは「テンの問題が来るとホッとする」「ラムに怒られる前の癒しタイム」といった感想が多く寄せられている。

● しのぶ:地味ながらも根強い支持を受けた初期ヒロイン

初期エピソードで重要な役割を果たすしのぶも、このゲームでは存在感を発揮していた。

ラム登場以降、原作ではやや影が薄くなったものの、ゲーム内では彼女に焦点を当てた問題が多数用意されており、ファンにとって嬉しい構成だった。

彼女に関するクイズは恋愛や嫉妬をテーマにした内容が多く、他のキャラの問題とは一味違う“人間らしい感情”が問われる。

また、しのぶのCGは非常に落ち着いた色合いで描かれており、他のキャラに比べて穏やかで優しい印象を与える。

ファンの中には、「ラムの華やかさとは別の方向で魅力的」「最もリアルな女性キャラ」と評価する声もあり、いわば“静かな人気”を持つキャラクターだった。

● 面堂終太郎:ギャグ要員としての輝き

男性キャラクターの中で最も存在感を放っていたのが、面堂終太郎だ。

彼に関する問題はギャグ要素が強く、深刻な質問よりもユーモラスな内容が多い。

「面堂が落とし穴に落ちた回数」「恐怖症に関するエピソード」など、彼のキャラクター性を象徴する問題が多く出題され、プレイヤーの笑いを誘った。

また、CGにおいても彼の過剰なポーズやナルシスト的な構図が再現されており、シリアスなキャラが多い中で絶妙なコメディリリーフとなっていた。

彼の存在があったからこそ、ゲーム全体の雰囲気が重くなりすぎず、テンポよく楽しめる構成になっていたと言える。

● プレイヤーが選ぶ“推しキャラ”の多様性

本作のもう一つの魅力は、「推しキャラの多様性」である。

ファンそれぞれが思い入れのあるキャラを持ち、そのキャラのCGをコンプリートすることを目標にプレイしていた。

ラム派、サクラ派、弁天派、しのぶ派、クラマ派……と、好みの方向性が分かれるのもこの作品ならではの面白さだった。

特に興味深いのは、女性ファンが多く存在した点だ。

『試験に出るうる星やつら』は男女問わず人気があり、男性はラムやサクラに魅了され、女性はあたるや面堂に注目した。

結果として、このゲームは単なる“男性向けファンアイテム”ではなく、幅広い層に愛される作品として機能したのである。

● 総括:キャラクター愛が動機となるゲーム

結局のところ、このゲームの原動力はキャラクター愛そのものであった。

難しい問題に挑み続けられたのは、報酬として現れるキャラたちの姿が見たいという、純粋なファン心理にほかならない。

ゲームのシステムやテンポに多少の不満があっても、「ラムの笑顔が見たい」「あたるとラムのシーンを完成させたい」という気持ちがプレイヤーを支え続けた。

この“キャラ愛がゲームを動かす”という構造は、今日のキャラクターコンテンツの原型ともいえる。

『試験に出るうる星やつら』は、キャラクターの存在そのものがプレイヤーのモチベーションになるという新しい形を、1980年代にすでに提示していたのだ。

●対応パソコンによる違いなど

● メイン対応機種:PC-8801シリーズとはどんなマシンか

『試験に出るうる星やつら』が動作するメインプラットフォームは、NECの「PC-8801」シリーズである。

1980年代の国産パソコン市場では圧倒的なシェアを誇っており、特に1983年以降のPC-8801mkII/SR/FH/MHなどの後期モデルは、ゲーム用途で多くのソフトハウスから支持を受けていた。

この機種の最大の特徴は、高精細グラフィックとFM音源の両立にある。

8色表示ながらも640×200ドットという高解像度を実現し、ドット単位の繊細な線画表現が可能であった。『試験に出るうる星やつら』の美麗CGが話題になったのも、まさにこの高精細表示能力の恩恵である。

また、オプションで搭載できるFM音源ボード(YM2203)により、アニメ主題歌風のBGMや効果音の再生が可能となっていた。これにより、従来のBEEP音主体のクイズゲームとは一線を画す臨場感を実現した。

このゲームが8801専用で開発されたのは、こうしたグラフィックとサウンドの“融合表現”を重視した結果であり、他機種に比べて最も安定して動作し、演出面も完全な形で再現できた。

● PC-8801mkIIとSR以降の違い

当時のPC-8801シリーズには複数の世代が存在しており、特にmkIIとSRシリーズ以降では処理速度と色表現に大きな差があった。

本作は技術的にはmkII以降の全モデルで動作可能だが、SR以前のモデルではCGの描画速度がやや遅く、特に40問正解後に表示されるフルカラーCGの展開時にフレーム遅延が生じた。

一方、SRやFH、FRなどの後期モデルではVRAM転送速度が向上しており、よりスムーズに絵が描かれる。音源面でも、SR以降ではFM音源が標準搭載になったため、オープニングBGMや正解音の響きが格段に良くなった。

実際、当時のユーザーの間では「SR以降でプレイすると音が全然違う」と話題になり、ディスクの中にも“FMボード未搭載時は簡易モードで起動します”という注意書きが含まれていた。つまり、ハードの進化がそのままゲーム体験の質に直結していた時代である。

● FM音源の有無による印象の違い

本作のBGMはFM音源(OPNチップ:YM2203)を前提として作曲されているため、FMボードの有無によって印象が大きく変わる。

FM音源ありの環境では、柔らかいシンセストリングスと明瞭なベースラインが再生され、アニメの雰囲気を再現するようなサウンドが流れる。

一方、FM音源がない環境では、単音のBEEP音による簡略再生となり、旋律が途切れ途切れになってしまう。

この差は当時のプレイヤーにも強く意識されており、ファンクラブの会報誌でも「FMボードを搭載して遊んでほしい」という旨の記載があった。

実際、FM音源対応機でのプレイは、ラムのテーマやエンディング曲の再現度が高く、音が鳴った瞬間に「アニメそのまま」と感動する声が多かった。

つまり、本作は“FM音源を持つかどうかで満足度が倍増する”作品だったといえる。

● ディスクフォーマットと動作環境の制約

『試験に出るうる星やつら』は、5インチ2Dフロッピーディスクで提供されていた。

当時は1枚あたり360KBの容量しかなく、CG・音楽・問題データを収めるには限界があった。

それを補うために、ゲームはロード時に逐次データを読み込む設計になっており、問題の切り替えやCG表示の際には一瞬のディスクアクセスが発生する。

この仕組みがプレイテンポに若干の遅延を生むものの、限られた容量の中で1,200問・52枚のCG・24曲のBGMを収録できたのは、非常に優れたデータ圧縮技術の成果である。

ただし、古いディスクでは読み込みエラーが起こりやすく、再ロードを繰り返すうちにディスクが劣化するケースもあった。

そのため当時の会報誌では、「バックアップコピーを作っておくこと」を推奨する記載があったという。

● 他機種への非移植とその理由

本作はPC-8801専用タイトルであり、同時期に多くの人気作がPC-9801やFM-7へ移植されていた中で、本作が他機種に展開されなかった理由はいくつかある。

ファンクラブ主導による限定性

キティ・アニメーション・サークルの内部制作であったため、商業流通を前提としたマルチプラットフォーム展開は想定されていなかった。

8801のユーザー層との親和性

当時のファン層にはPC-8801ユーザーが多く、他機種よりもファンクラブ会員の所有率が高かった。

データ移植のコストと制約

52枚のCGデータは機種固有のグラフィックフォーマットで作られており、FM-7やX1では変換作業が必要になる。その作業コストを考慮し、限定機種に留められた。

これらの理由により、結果的にPC-8801専用作品として今日まで語り継がれることになった。

● 現代エミュレーターでの再現と課題

現在では、PC-8801シリーズを再現できるエミュレーター(例:M88、QUASI88など)を用いて本作を動作させることが可能である。

エミュレーター上ではFM音源も再現できるため、当時の雰囲気を忠実に味わえるが、一方でフロッピーディスクイメージの入手や著作権的制約が課題となっている。

また、ディスクのロード待機時間や画面の描画タイミングを完全に再現するのは難しく、オリジナル環境より若干テンポが速くなる傾向がある。

CGの色味についても、モニターの発色やエミュレーターの設定によって印象が異なり、当時のCRTディスプレイで見た鮮やかさを完全に再現するのは容易ではない。

それでも、多くのレトロゲームファンがエミュレーターを通じてこの作品を再体験しており、「現代のPCで蘇るうる星やつら」として新たなファン層にも受け入れられている。

● 技術的観点から見たPC-8801版の意義

技術史的に見ると、本作は「PC-8801グラフィックアートの集大成」とも言える。

わずか8色の制約下でありながら、光と影を使い分け、キャラクターの表情に立体感を与える技法が確立している。

また、音楽面ではFM音源チップの音域を最大限に使い切り、24曲の異なるトーンを収録することで“1タイトルでアニメサウンドトラックのように聴ける”構成になっていた。

こうした要素は、同年代のアドベンチャーゲーム(例:『デジタル・デビル物語』『ミステリーハウスII』など)にも影響を与え、グラフィック演出と音楽演出を融合させた先駆的事例として評価されている。

つまり、『試験に出るうる星やつら』は単なるファンアイテムではなく、PC-8801文化を象徴するアート的成果物でもあった。

● 総括:8801があったからこそ生まれた名作

もしこのゲームが他の機種で作られていたなら、これほどの完成度にはならなかっただろう。

PC-8801の描画能力、FM音源の豊かな表現力、そして当時のファン層の集中――この三拍子が揃って初めて『試験に出るうる星やつら』は成立した。

8801というハードウェアが持つ文化的背景と技術的限界が、逆に作品の味わいを深めたのである。

現代の視点から見れば、これは“ハードと作品が完全に一体化したゲーム”だった。

プレイヤーにとっては、8801を起動する音からディスクが回転する瞬間までが、すでに「うる星やつらの世界への導入」であった。

その没入体験こそが、このゲームを他のどんなクイズ作品よりも特別なものにしている。

●同時期に発売されたゲームなど

★『うる星やつら ラブリーチェイサー』

(1985年/ポプコムソフト/価格6,800円)

『試験に出るうる星やつら』の1年前に発売された、同シリーズ初のPCゲーム作品。

PC-8801とFM-7で発売され、ジャンルはアクション+恋愛アドベンチャー。

プレイヤーはあたるを操作し、ラムから逃げつつラブラブ度を上げていくというユニークな設定だった。

コミカルな追いかけっこ形式で、アニメのドタバタ劇をそのままゲーム化したような作りである。

当時としてはキャラアニメーションが豊富で、走るラムの動きや電撃エフェクトの表現が新鮮だった。

『試験に出る~』とは違い、知識ではなく反射神経を問う作りだったが、「原作のテンポ感をよく再現している」と高評価を受けた。

この成功が、翌年の“クイズ形式”企画に繋がったとも言われている。

★『ヴァリス – THE FANTASM SOLDIER -』

(1986年/日本テレネット/価格7,800円)

美少女キャラクターが主人公のアクションゲームとして話題を呼んだタイトル。

女子高生・優子が異世界ヴァリアに召喚され、剣を手に悪魔を倒すというファンタジー要素を持つ。

グラフィックはPC-8801SRの8色を活かした鮮やかな演出で、アニメ風のビジュアルシーンを導入していた。

『試験に出る~』と同じく「アニメ文化をPC上で再現する」という方向性を共有しており、

当時の“アニメ的表現を持つゲーム”ブームの代表格として挙げられる。

両作はジャンルこそ異なるが、“キャラへの愛情を中心に据えたゲームデザイン”という共通理念を持っていた。

★『ミステリーハウスII』

(1986年/マイクロキャビン/価格7,800円)

マイクロキャビンの人気アドベンチャーシリーズ第2弾。

本格的な推理要素と日本語テキスト入力システムを融合させ、

プレイヤーがキーボードで動詞+名詞を打ち込みながら事件を解決していくスタイルを採用した。

本作のリアルな演出は、『試験に出る~』のクイズ演出にも少なからず影響を与えた。

というのも、テキスト処理の快適さや画面構成のテンポ感は、同時期のPC-8801用プログラムの設計思想を共有していたからである。

“文字を中心にした知的体験”という意味で、両者は同じ知的娯楽の系譜にある。

★『ハイドライド3 – 闇からの訪問者 -』

(1986年/T&E SOFT/価格8,800円)

日本RPG史における重要作。

経験値と善悪の概念を導入し、プレイヤーの行動によってエンディングが変化するという画期的なシステムを採用した。

当時としては珍しいリアルタイムアクションRPGであり、物語性の深さが話題となった。

『試験に出る~』と同時期の“高完成度PCタイトル”として並び称され、

「パソコンでもここまで表現できるのか」と驚かせた代表作の一つである。

両作はジャンルが異なっても、「プレイヤーの知識・行動・集中力を試す構造」という共通性がある。

★『夢幻の心臓II』

(1985年/クリスタルソフト/価格8,800円)

前作『夢幻の心臓』の続編にあたるRPG。

広大なマップと戦闘・冒険要素に加えて、プレイヤーが“世界の仕組み”を読み解く知的要素を持っていた。

『試験に出る~』のように、プレイヤーの観察力や記憶力を問う構造が特徴的である。

また、同年のPCゲームとしてはグラフィックが非常に緻密で、CGによるキャラクター演出に力が入っていた。

知識・探索・試行錯誤――これらが楽しみの中心だったという点で、“学ぶように遊ぶ”という理念を共有している。

★『銀河伝承』

(1986年/リバーヒルソフト/価格8,800円)

戦略とストーリーを融合したSFシミュレーションの名作。

宇宙帝国を舞台に、外交・戦闘・経済をすべて自分で管理するという壮大な内容で、

当時のプレイヤーを「家庭用では味わえない知的体験」へと導いた。

この“知識と判断で進むゲーム”という方向性は、『試験に出る~』にも通じる。

どちらも「プレイヤーの理解力を問う知的ゲーム」であり、当時のPC文化を象徴している。

★『デジタル・デビル物語 女神転生』

(1986年/T&E SOFT/価格8,800円)

後にシリーズ化する名作RPGの原点。

小説を原作にしたメディアミックス作品であり、悪魔合体システムを初めて採用した。

神話やオカルトを扱う設定の深さが、単なる娯楽を超えて“知識のゲーム”として評価された。

『試験に出る~』とは方向が違うが、どちらも“学ぶ要素”をゲーム化した試みとして共通している。

この時代、ゲームは単なる遊びから“知的体験”へと進化しつつあったのだ。

★『スナッチャー(初期版)』

(1986年/コナミ/価格8,800円)

サイバーパンク世界を舞台にしたアドベンチャー。

小島秀夫が手掛けた初期作品で、緻密なストーリーとグラフィック演出が革新的だった。

PC-8801版では、セリフ演出や背景CGの切り替え技術が高く評価された。

『試験に出る~』とはジャンルこそ異なるが、“アニメ的演出”という観点では共通点が多い。

この時期、ビジュアル演出の進化がクイズ・アドベンチャー双方を押し上げた。

★『サイオブレード』

(1986年/ブローダーバンドジャパン/価格7,800円)

SFアドベンチャーとして高い人気を誇ったタイトル。

プレイヤーは宇宙船事故の真相を追う捜査官となり、テキスト選択で物語を進めていく。

ハードボイルドな世界観と美しいグラフィックが魅力で、

“アニメを観るように進むゲーム”として当時注目を集めた。

『試験に出る~』のクイズ進行方式にも、“章ごとに演出が変わる構成”という影響が見て取れる。

★『アンジェラス 悪魔の福音』

(1986年/日本テレネット/価格8,800円)

宗教的テーマを扱ったホラーアドベンチャー。

美しいCGと荘厳なBGMが話題を呼び、アート作品のような評価を受けた。

“CGを報酬として提示する”構造は、『試験に出る~』と非常に近く、

正答(または進行)に応じて次第に画面が明るくなっていく演出が共通している。

アニメ・サウンド・グラフィックを総合した“視覚芸術ゲーム”として、両者は時代を象徴する存在だった。

● 総括:1986年前後は“知識と演出”の黄金期

こうして並べてみると、『試験に出るうる星やつら』が登場した1986年前後は、

日本のPCゲーム文化が“技術と表現”の両面で大きく進化した年であることが分かる。

アニメ的表現、BGMの進化、キャラクター重視の物語、そして“知識を遊びに変える発想”。

それらを総合した形で実現したのが『試験に出るうる星やつら』であり、

当時のプレイヤーにとっては“学びと感動が融合した新しい娯楽”だった。

この時期に生まれた多くのゲームが、後のジャンル形成や文化的潮流に影響を与えたことを考えると、

本作は単なるファン向けクイズゲームではなく、1980年代PCゲーム史の節目に位置する重要作であったといえる。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【漫画全巻セット】【中古】うる星やつら[文庫版] <1〜18巻完結> 高橋留美子

『うる星やつら』 ラム 制服版 1/7スケール (塗装済み完成品フィギュア)

うる星やつら OVA11作品BOXセット ブルーレイ【Blu-ray】

[新品]◆特典あり◆うる星やつら復刻BOX (vol.1-4)[ミニ色紙4種付き] 全巻セット

評価 5

評価 5うる星やつら復刻BOX(Vol.3) (書籍扱いコミックス単行本) [ 高橋 留美子 ]

評価 5

評価 5うる星やつら TV版(1981年版)パート1 1-54話BOXセット ブルーレイ【Blu-ray】

うる星やつら復刻BOX 全4巻セット [ 高橋 留美子 ]

評価 5

評価 5うる星やつら復刻BOX(Vol.4) (書籍扱いコミックス単行本) [ 高橋 留美子 ]

評価 5

評価 5[新品]うる星やつら [文庫版] (1-18巻 全巻) 全巻セット

評価 4.92

評価 4.92

![【漫画全巻セット】【中古】うる星やつら[文庫版] <1〜18巻完結> 高橋留美子](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/c03-0292.jpg?_ex=128x128)

![[新品]◆特典あり◆うる星やつら復刻BOX (vol.1-4)[ミニ色紙4種付き] 全巻セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0051/m7190463839-sps_01.jpg?_ex=128x128)

![うる星やつら復刻BOX(Vol.3) (書籍扱いコミックス単行本) [ 高橋 留美子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3874/9784091793874_1_7.jpg?_ex=128x128)

![うる星やつら復刻BOX 全4巻セット [ 高橋 留美子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0878/2100014490878.jpg?_ex=128x128)

![うる星やつら復刻BOX(Vol.4) (書籍扱いコミックス単行本) [ 高橋 留美子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3966/9784091793966_1_7.jpg?_ex=128x128)

![[新品]うる星やつら [文庫版] (1-18巻 全巻) 全巻セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/m-comic/comic0015/u-28.jpg?_ex=128x128)

![うる星やつら Blu-ray Disc BOX 1【完全生産限定版】【Blu-ray】 [ 神谷浩史 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0722/4534530140722_1_2.jpg?_ex=128x128)