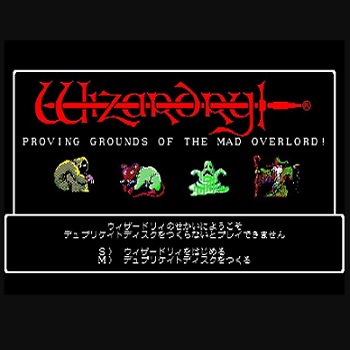

【中古】北米版 ファミコン Wizardry NES ウィザードリィ シナリオ1 狂王の試練場

【発売】:アスキー

【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、MSX2、X1、FM7、Windows

【発売日】:1985年

【ジャンル】:ロールプレイングゲーム

■ 概要

開発背景と“原型”としての完成度

『ウィザードリィ 狂王の試練場(Proving Grounds of the Mad Overlord)』は、1981年にアメリカで誕生した初期のコンピューターRPGの中でも最も影響力の大きい作品である。ウィザードリィシリーズは、テーブルトークRPG(TRPG)の名作『ダンジョンズ&ドラゴンズ(D&D)』を電子的に再現しようとした試みから生まれた。開発を主導したアンドリュー・グリーンバーグとロバート・ウッドヘッドは、当時の学生でありながら、PLATOシステム上で動作する『Oubliette』などのダンジョン探索型ゲームから強い影響を受けた。 3D風の主観視点、キャラクターの能力値や職業選択、パーティ単位での戦闘、ターン制による戦略性など、現代のRPGに通じる多くの要素を完成形に近い形で実装したことがこの作品の革新だった。Apple II版の登場から数年後、アスキーによって日本の主要パソコンであるPC-8801やPC-9801、MSX2、FM7、X1などに移植されたことで、日本国内にもその人気が爆発的に広がる。 当時はまだマウスも存在せず、プレイヤーはキーボードの入力と紙のマッピングを頼りに迷宮へ挑んだ。地図を自ら描き、罠や敵の出現位置を記録していく行為が“探検の儀式”として確立し、後のRPGファンの間で「ウィズ系」と呼ばれる文化を生み出した。遊ぶたびに異なる運命を味わえる緊張感と、自分だけのパーティを育てていく楽しみは、発売から40年以上が経過した今でも語り草となっている。

世界観と物語の骨格

本作の舞台は、架空の王国「トレボー城」と、その地下に広がる巨大な迷宮。王国を治める狂王トレボーは、かつて大魔術師ワードナによって魔除けを盗まれた。ワードナはその力を研究するため、一夜にして迷宮を築き上げ、そこに潜伏した。狂王は怒りに燃え、数々の兵を迷宮へ送ったが、魔物と罠により壊滅。ついに王は一般市民へ告示を出す――「魔除けを取り戻した者には莫大な褒賞と近衛兵への任命を与える」と。 このシンプルな物語設定は、プレイヤー自身が物語を紡ぐ余白を持っている点で秀逸だった。ダンジョンにはイベントらしいイベントはほとんど存在せず、プレイヤーは自らの判断で降下し、危険を冒して探索を進める。迷宮に広がる静寂、偶発的に遭遇する敵集団、そして帰還を賭けた戦闘――そうした一連の体験が、物語そのものとして機能する構造を持っていた。 この“語られざる物語”のデザイン哲学こそが、後の『女神転生』や『世界樹の迷宮』など、多くのダンジョンRPGに受け継がれていく。物語をプレイヤーの手に委ねる自由度、そして冷徹な世界観が一体となり、当時のユーザーに強烈な没入感を与えた。

キャラクターメイキングとパーティ構成の深み

『ウィザードリィ 狂王の試練場』の最大の特徴の一つが、キャラクター作成の自由度である。プレイヤーは人間、エルフ、ドワーフ、ノーム、ホビットの5種族から選び、さらに「善・中立・悪」の属性と8つの職業を組み合わせてキャラを作る。能力値はサイコロを振るようなランダム性を持ち、割り当てるボーナスポイントによって強弱が生まれる。 職業は戦士や魔法使い、僧侶、盗賊などの基本職に加え、侍、君主、忍者、司教といった上級職が存在する。職業ごとに装備や成長率、使用可能な呪文が異なり、プレイヤーは最適なバランスを探りながら6人パーティを組み立てる。 前衛に耐久力の高い戦士や侍を置き、後衛には魔法使いや僧侶を配置するなど、役割分担が戦術の鍵を握る。また、属性の違いによって一緒にパーティを組めない制限も存在し、プレイヤーは善悪のバランスを考慮して構成を練る必要がある。このようにキャラクター育成と編成の戦略性が高く、どのキャラクターも戦闘不能・死亡・ロストといったリスクを伴うため、ひとりひとりに強い愛着が湧く設計になっている。 この育成の仕組みは、単なるレベル上げの快感を超えて“自己責任の成長”を体感させる。プレイヤーは失敗の代償を痛感しながらも、次第に理想のパーティを築いていく達成感を味わえるのだ。

独特の呪文体系とウィズ語の魔力

魔法システムは本作の象徴的な要素である。呪文は「魔法使い系」と「僧侶系」に分かれ、それぞれ7段階のレベルが設定されている。各レベルには使用回数が限られ、MP制ではなく“スロット制”で管理される。これは『D&D』の呪文準備ルールを踏襲したものであり、戦闘中にどの呪文をいつ使うかという選択が緊張感を生む。 また、呪文名は独自の言語体系「ウィズ語」で構築されている。「HALITO(炎)」「MAHALITO(大炎)」「DUMAPIC(現在位置を知る)」「MONTINO(沈黙)」「KATINO(睡眠)」など、音感的にも呪文の性質を感じ取れる名称が並ぶ。効果が逆転する呪文には“BA”の接頭辞が付くなど、体系的なルールも存在する。この発想は後の多くのRPGで模倣され、“ファイア”や“ケアル”といった呪文命名の原型を築いたとされる。 呪文詠唱時の緊張感、そして成功した時の快感は、グラフィックに頼らないテキスト主体の演出によって生まれていた。視覚よりも想像に委ねる設計だからこそ、プレイヤーの頭の中に壮大な魔法戦が展開される。まさに“文字が生み出すファンタジー”としての魅力が、この作品の根底に息づいている。

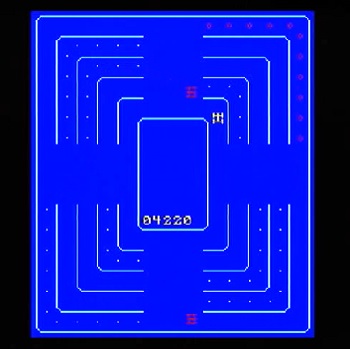

迷宮構造とマッピング文化の確立

ダンジョンは20×20マスの方眼構造を持つ全10階層で構成されている。内部は同じような壁面が続くため、方向感覚を失いやすい。自動マップ機能は存在せず、プレイヤーが自ら紙に地図を描く「マッピング作業」が前提とされていた。 このマッピングは単なる補助ではなく、ゲームデザインの中核である。罠の位置、扉の向き、隠し通路やテレポーターの場所を自分の手で記録する行為が“探索”そのものになっていた。地図を描き進めるごとに迷宮の全貌が明らかになる快感は、当時のRPGの象徴的な体験と言える。 また、戦闘の発生率や敵の強さは階層ごとに異なり、プレイヤーは慎重に降下と帰還を繰り返す。回復手段が限られ、死のリスクが常に付きまとうため、緊張感は途切れない。死者の蘇生には失敗の可能性があり、場合によってはキャラクターが完全に消滅する“ロスト”もあり得る。 この極端なリスク設計が、プレイヤーの記憶に強烈な印象を残した。冒険とは危険であり、それを乗り越えた先にこそ達成感がある――その哲学がウィザードリィには宿っている。 当時のプレイヤーにとって、このゲームは単なる娯楽ではなく、知恵と勇気と記録力を試される“試練”そのものだった。ゆえに副題の「狂王の試練場」は、単にストーリー上の設定ではなく、プレイヤー自身への挑戦状として機能していたのである。

■■■■ ゲームの魅力とは?

リアルな危険と緊張が生む没入感

『ウィザードリィ 狂王の試練場』の魅力は、単にRPGの始祖という歴史的価値にとどまらない。最大の特徴は、プレイヤーが常に死と隣り合わせの緊張感の中でプレイすることにある。キャラクターが死亡すれば復活に失敗するリスクがあり、さらに“ロスト”によって永遠に失われる可能性がある。この恐怖はプレイヤーに慎重さと戦略性を要求し、ひとつひとつの選択が命運を左右するという現実感を生む。 現代のRPGのようにセーブとロードを繰り返して安全にプレイできるわけではない。たった1つの宝箱の罠、あるいは不意の先制攻撃が、数十時間を費やしたキャラクターの命を奪うこともある。こうしたリスクの存在こそが、成功の喜びを極大化する要素であり、帰還時の達成感や宝箱を開いた瞬間の高揚感を唯一無二の体験へと昇華させている。 この緊張の持続こそが、ウィザードリィを“試練場”たらしめており、プレイヤーが心の底から「冒険している」と感じられる理由なのだ。

想像力で補うテキストの美学

本作には派手なグラフィックや音声演出はほとんど存在しない。しかし、だからこそプレイヤーの想像力が最大限に刺激される。迷宮の壁の単調な線、敵モンスターの静止画、簡素なテキストウィンドウ。これらは一見古めかしく見えるが、プレイヤーの脳内ではそれが壮大なファンタジー世界として再構築される。 例えば“MAHALITO”の詠唱を文字で見るだけで、頭の中では炎が轟音とともに敵を焼き尽くす映像が広がる。敵が放つブレス攻撃を想像すれば、実際に冷たい風が頬をかすめるような錯覚すら覚える。 この「余白のデザイン」は、プレイヤーが自分自身の物語を作り上げる空間でもある。ウィザードリィは画面上にすべてを描かない。描かないからこそ、プレイヤーは想像の筆で世界を彩り、より深く没入する。この“描かれないファンタジー”の魅力は、今日のハイエンドグラフィックRPGでも再現が難しい独特の体験だ。

自分だけのパーティを創る自由

ウィザードリィのキャラクターメイキングは、単なるステータス割り振りを超えた創造行為である。種族・職業・属性の組み合わせによって膨大な可能性があり、同じキャラクターを再現するのはほぼ不可能。各キャラクターはプレイヤーの分身であり、思考・判断・運命を共有する存在だ。 パーティ構成に正解はなく、攻撃力重視の前衛編成でも、魔法中心の後衛特化でも成り立つ。しかし一方で、どんな構成にも欠点がある。敵のブレス攻撃に弱い、防御力が足りない、回復役が不足しているなど、プレイヤーは限られた選択の中で最適解を見つけ出す必要がある。 この制約の中で最善を探す試行錯誤こそが、プレイヤーの創造性をかき立てる。最初のキャラクターが全滅したとしても、次に作るパーティはより賢く、より戦略的に成長していく。プレイヤーの経験が直接ゲーム内の“知恵”として蓄積される感覚――それは他のどんなRPGにも代え難い充足感である。

独自の言語と神秘性が生む中毒性

“ウィズ語”と呼ばれる独特の呪文名や世界観の用語は、ファンの間で長年語り継がれる中毒的な魅力を持つ。たとえば「LAKANITO」「MONTINO」「DUMAPIC」といった響きは、意味を理解する前に感情を揺さぶる魔力を帯びている。それらを唱えるたびに、プレイヤーは“禁書を読み上げる魔導士”のような気分になる。 この呪文体系の神秘性は、単なる演出を超えてプレイヤーの記憶に深く刻まれる。多くのファンが何十年経っても呪文名を暗記しているのは、その語感がゲーム体験と強く結びついているからだ。 また、呪文は便利さだけでなく、恐怖や畏怖をも体現する。「MALOR(転移)」の誤用による“いしのなかにいる”は、ゲーム史に残る恐怖の象徴であり、冒険のリスクを象徴する出来事として語り継がれている。このように、言葉そのものが物語や恐怖の装置として機能している点が、他作品にはない魅力である。

終わりなき探索欲とリプレイ性

『狂王の試練場』には、明確な“ゲームの終わり”が存在しない。ラスボスのワードナを倒し、魔除けを城に返還することでエンディングは迎えるが、そこから先も冒険は続けられる。アイテム収集やキャラクターの限界育成、未踏の階層への再挑戦など、やり込み要素が無限に広がっている。 この構造により、プレイヤーは“目的のない探索”という純粋な楽しみを味わうことができる。敵のドロップ率やアイテムの鑑定結果が完全にランダムであるため、プレイするたびに異なる結果が待っている。ある意味で、プレイヤー自身が自分だけの物語を生成するシステムとして機能しているとも言える。 また、どの段階でも新しいキャラクターを作り直して最初から挑戦できる設計は、難易度の高さと表裏一体のリプレイ性を生み出している。育成と喪失、達成と再挑戦を繰り返すことで、プレイヤーは自然と“試練を楽しむ思考”を身につけていく。これこそが、タイトルに込められた「狂王の試練場」というテーマの真の意味でもある。

後世への影響と文化的遺産

『ウィザードリィ』は単なる古典ではなく、後のRPG全体に遺伝子を残した“文化的プロトタイプ”である。 パーティ制の戦闘システムは『ファイナルファンタジー』『ドラゴンクエスト』に、属性や職業の概念は『世界樹の迷宮』『ペルソナ』などに受け継がれた。また、ダンジョン探索とマッピングの快感は、後年の『剣と魔法と学園モノ。』や『ウィザードリィ外伝』シリーズなど、日本独自の派生作品群を生み出した。 さらに、キャラクターの死やロストという要素は、後のローグライクやソウルライク作品の“リスクと報酬”の構造にも影響を与えている。 ウィザードリィは単なるゲームではなく、「プレイヤーが恐れ、考え、乗り越えること」をテーマとする文化的DNAを後世に遺した。今なお“原点回帰”の代名詞として引用されるのは、その普遍的な設計思想ゆえである。

■■■■ ゲームの攻略など

冒険の始まり ― 準備と心構え

『ウィザードリィ 狂王の試練場』は、単なるレベル上げ型RPGではなく、慎重な準備と判断を求める“戦略ゲーム”でもある。プレイヤーが最初に行うべきは、いきなり迷宮へ潜ることではなく、街での準備だ。 まず酒場でパーティを編成し、6人の冒険者を選ぶ。理想的な構成は、前衛に2~3人の戦士または侍、後衛に魔法使い・僧侶・司教・盗賊を配置するバランス型。序盤は魔法が未熟なため、物理攻撃主体の安定性が重要となる。 また、ゲーム開始直後の装備品は乏しく、ボルタック商店で購入できる防具や武器を整えるだけでも資金が足りない。そのため、序盤は“命を落とさず帰還する”ことを最優先にし、欲張らず1~2階層で稼ぐ慎重さが求められる。 本作では全滅=データ消滅の危険すらあるため、プレイヤーはまさに「命を賭けた判断」を迫られる。無理をせず、撤退も勇気と心得よ。

序盤攻略 ― 第一階層を制する者が勝つ

迷宮の第一階層は、ゲーム全体の基礎を学ぶ“訓練場”である。出現する敵はコボルド、スライム、盗賊など比較的弱いものが多いが、油断すると先制攻撃から一気に壊滅することもある。 まず意識すべきはマッピングだ。壁の配置や扉の向きを丁寧に記録し、地形の構造を頭に叩き込むことで、帰還ルートを失わずに済む。僧侶系の呪文「DUMAPIC」で現在位置を確認しながら、慎重に進もう。 第一階層で入手できる装備品は少ないが、稀に盗賊から「ショートソード+1」などの強力な初期武器が手に入ることもある。鑑定はボルタック商店または司教の能力で行う。 序盤の目的は、レベル3~5程度まで上げて基礎を固めること。宿屋で休息するたびに年齢が増すため、あまり高額の部屋を使いすぎないのもポイントである。

中盤攻略 ― 第3~第6階層の壁

中盤になると、敵の種類も多彩になり、状態異常攻撃が頻発するようになる。特に「麻痺」や「石化」は一時的ではなく、戦闘不能状態が続くため非常に厄介だ。これを防ぐには、装備や呪文の活用が不可欠。 僧侶の呪文「DIAL」や「DIALMA」での回復、もしくは町へ持ち帰って寺院で治療してもらう方法がある。ただし費用は高額で、資金が尽きるとジリ貧に陥るため、回復リソースの節約管理が鍵となる。 また、3階層以降では「テレポーター」や「シュート(落とし穴)」などの仕掛けが登場する。マッピングミスで石の中に転移する事故が起きると即ロストの危険もあり、「MALOR」使用時には細心の注意が必要。 この時期には、盗賊や忍者の罠識別能力がパーティの生命線となる。失敗率が高いなら僧侶呪文「CALFO」で補助し、罠解除の際には「誰に解除させるか」を常に考慮すること。慎重さこそ最大の武器だ。

終盤攻略 ― ワードナ討伐への道

第10階層に待つワードナは、単独ながら高レベルの魔法を使いこなし、召喚したモンスターとともに襲いかかってくる。ここで最も重要なのは、先制を取ることと行動順の管理である。 前衛の高攻撃力キャラはワードナではなく、まず取り巻きを優先して排除すること。敵のブレス攻撃や全体魔法を減らすことが生存率を上げる。後衛の魔法使いは「MAKANITO」や「TILTOWAIT」などの高位呪文を温存し、タイミングを見て放つ。 戦闘では「KADORTO(蘇生)」「LITO系(炎)」などの呪文を適宜使い分けると良い。僧侶と魔法使いが連携することで、攻撃と回復のバランスを取るのが勝利の鍵だ。 ワードナを撃破した後は、彼が落とす“魔除け”を城へ持ち帰る。これが正式なエンディング条件となるが、実はこの魔除けには強力な特殊効果があり、返還せず持ち続けることで冒険を延長できる。多くのプレイヤーがここで“試練場を去らない選択”をするのは、このゲームが単なるストーリー進行ではなく、“永遠の探索”そのものを目的としているからだ。

キャラクター育成と転職のタイミング

職業を変更する“転職”は、キャラ育成の最大の戦略要素だ。転職時にはレベルが1に戻るが、能力や呪文は引き継がれるため、長期的には大きな強化となる。 たとえば、魔法使いから司教へ転職すれば、鑑定と呪文の両方を扱える万能型に成長する。逆に、戦士から侍への転職は強力な武器を維持しつつ呪文を覚える理想形となる。 ただし、転職を繰り返すとキャラクターの年齢が加算され、老化によるステータス低下が発生する。このため、転職の最適タイミングはレベル13~15程度が一般的だ。それ以上のレベルでは上昇率が下がり、リスクとリターンのバランスが悪くなる。 転職後はHPがリセットされるため、しばらくは危険が増す。低層での再育成を心がけ、十分な装備と呪文を整えてから再び深層へ挑むのが鉄則だ。

裏技・小ネタ・高等テクニック

『ウィザードリィ』には、シビアな設計ゆえに数多くの“裏技的知恵”が生まれた。 代表的なのは「リセット技」。戦闘や宝箱開封後など、特定のタイミングでリセットすることでデータを巻き戻し、最悪の結果を回避できる。これにより“死亡→ロスト”の連鎖を防ぎ、貴重なアイテムを守ることが可能だ。 また、善と悪のキャラは同じパーティを組めないが、迷宮内で合流すれば共闘可能という仕様を利用し、善悪混成の最強パーティを作ることもできる。これにより、属性限定装備を両方扱えるようになる。 さらに、アイテムの“スペシャルパワー”を利用して職業を変化させるトリックも存在する。通常では不可能な構成(悪の君主、善の忍者など)を実現できるため、上級者にとっては試練とロマンの象徴だ。 一部のプレイヤーは、敢えてロストを恐れず、短命なキャラを大量に作って世代交代を繰り返す“血統プレイ”を行う。こうした自由な遊び方が可能なのも、ウィザードリィがプレイヤーの想像力に委ねる余白を多く持っているからだ。

難易度と達成感 ― 「試練」を越えた先にあるもの

ウィザードリィは、現代の基準から見ても極めて高難度のRPGである。セーブポイントは街にしかなく、ミスの代償が大きい。しかし、その厳しさこそが本作の醍醐味だ。 迷宮を踏破し、全員生還した瞬間の安堵感。罠を見抜き、貴重な装備を手に入れたときの歓喜。そして長い戦いの末、ワードナを打ち倒した瞬間の達成感――これらは、危険を知る者だけが味わえる至福だ。 ウィザードリィの攻略とは、敵を倒すことではなく、自分の恐怖と向き合い、克服することにある。失敗と再挑戦を繰り返すその過程が、プレイヤーを真の冒険者へと育てていく。まさに“狂王の試練場”の名にふさわしい精神修行であり、プレイヤーの心に刻まれる戦いの記録でもある。

■■■■ 感想や評判

発売当時の衝撃 ― RPGという未知の体験

1980年代半ば、日本のPCユーザーにとって『ウィザードリィ 狂王の試練場』はまさに“異世界から来た挑戦状”だった。 ファミコンやアーケードでまだアクションやシューティングが主流だった時代に、キーボード操作だけで進むこの作品は強烈な異物感を放っていた。 しかしその“難解さ”こそが、当時のユーザーの心をつかんだのである。プレイヤーは自ら紙に地図を描き、パーティを組み、全滅の恐怖に震えながらも一歩ずつ深淵を進む。この手探りの感覚が、既存のゲームとはまったく異なる知的興奮と冒険心を刺激した。 雑誌『ログイン』や『マイコンBASICマガジン』でも、「海外のRPG文化をそのまま移植した革新的作品」として絶賛された。アスキーによる日本語化移植も完成度が高く、英語版の持つ硬質な雰囲気を保ちつつ、当時の和製PCユーザーにも遊びやすい形に仕上げられていた。 多くのプレイヤーが最初のプレイで全滅したが、その敗北すら“学び”として受け入れるようになり、以後のRPG文化の遊び方そのものを変えたと言われている。

プレイヤーの声 ― 苦痛と快感の紙一重

当時のプレイヤーの間では、「これほど怖いゲームは他にない」と語られるほど、ウィザードリィは恐怖と緊張の象徴だった。 地下に潜るたび、敵に先制され、キャラが即死し、ロストする。普通のゲームなら理不尽と感じる要素も、この作品では「試練」として受け止められた。 掲示板や同人誌の投稿欄では、「全滅してもやめられない」「仲間を失うたびに胸が痛むが、また潜ってしまう」といった声が多く見られた。まるでプレイヤー自身がトレボー王の命に応え、命を賭けて迷宮に挑む冒険者になったかのような感覚に陥るのだ。 また、プレイヤーが自作した“方眼紙マップ”を仲間と共有する文化も生まれた。マッピングは単なる攻略情報ではなく、仲間と冒険を共有する儀式だった。そうした共同体的な遊び方が、ウィザードリィを単なるゲームから“文化”へと昇華させたのである。

専門誌・評論家による評価

当時のゲーム評論家たちは、『ウィザードリィ』を“コンピューターRPGの完成形”として高く評価した。 その理由は、単に難易度が高いからではなく、システム全体に哲学的な統一感がある点にあった。キャラクター作成から戦闘、成長、死、蘇生、ロストに至るまで、一貫して「選択の結果がすべて自分に返ってくる」仕組みになっている。 ゲームデザイナーの中には、「プレイヤーに“責任ある自由”を与えた最初のRPG」と評した者もいる。ルールの厳格さと自由度の高さを両立させたことは、後の国産RPGデザインに決定的な影響を与えた。 また、当時のパソコン雑誌には読者レビューコーナーがあり、平均点は9割以上という驚異的な数字を記録。特に「シナリオのシンプルさが想像力を広げる」「地図を描く行為そのものが楽しい」といったコメントが多く寄せられた。 まさに“遊ぶ哲学書”のような作品として、多くの知的ゲーマーの心を掴んだのだ。

ファミコン版・家庭用移植による再評価

1987年にファミリーコンピュータ版が登場すると、『ウィザードリィ』は再び脚光を浴びることになる。 当時の若い世代にとって、PC版は高価で手が届かない存在だったが、家庭用移植によってようやく“伝説のRPG”を体験できるようになった。 ファミコン版ではグラフィックが簡略化されているものの、ゲームシステムは忠実に再現され、むしろコンシューマユーザーに“本物の厳しさ”を体験させる作品としてカルト的な人気を博した。 一方で、「難しすぎてクリアできない」「ロストが怖くて先に進めない」といった声も多く、プレイヤーの間で評価が二分された。しかし、この賛否の激しさこそが作品の存在感の証である。 ライトユーザーが離れる一方で、コアゲーマーが熱狂的な支持を寄せ、攻略本・プレイヤーズガイド・同人誌などが多数発行された。 この頃から「ウィザードリィを理解できる者=真のRPGプレイヤー」という風潮すら生まれ、ファミコンRPGの精神的支柱として語られるようになる。

後世への影響と“ウィズライク”文化

『ウィザードリィ』がもたらした影響は計り知れない。 『ドラゴンクエスト』や『女神転生』シリーズ、『世界樹の迷宮』など、多くの国産RPGが本作の基本システムを踏襲している。特に“パーティ制ターンバトル”や“職業・属性・装備制限”といった要素は、本作を起点に広がった。 また、“ロスト”“即死”“迷宮マッピング”などの概念は、その後のローグライクやソウルライク作品の精神的源流として受け継がれている。 プレイヤーの間では、“ウィズライク(Wiz-like)”という言葉が生まれ、ウィザードリィ型RPGを指すジャンル名として定着した。 この文化は21世紀に入っても衰えず、PCやスマートフォン向けにリメイクやオマージュ作品が次々登場している。多くのファンが“あの感覚”を再び味わいたいと願う理由は、単なる懐古ではなく、ウィザードリィが「遊び手の成長」を描くRPGの原型であるからだ。

ファンコミュニティと長寿の理由

発売から40年以上が経過した現在でも、『ウィザードリィ』のファンコミュニティは世界中に存在する。 TwitterやReddit、Discordなどでは、今も「最短ルートでワードナを倒す方法」「最も効率的な職業構成」「最凶の罠リスト」などの議論が続いている。 日本でも“ウィズ沼”と呼ばれる熱狂的なファン層が形成されており、リメイク作品や同人シナリオを制作する動きも盛んだ。 ファンがこれほどまでに離れない理由は、単にノスタルジーではない。ウィザードリィはプレイヤーに“恐れ”と“達成感”を刻み込むからだ。全滅しても、キャラクターを失っても、また挑戦したくなる――この心理的ループこそがウィザードリィの最大の魔力である。 同じ迷宮を何十年も彷徨い続けるファンの姿は、まさに“狂王の試練場”に魂を囚われた冒険者そのものだ。

総合的な評価 ― 永遠の原点

『ウィザードリィ 狂王の試練場』は、今なお“コンピューターRPGの聖典”と呼ばれている。 その評価は単なる懐古に留まらず、システム設計・心理的緊張・探索の美学といった要素が、現代のゲームデザイン論でもしばしば引用される。 プレイヤーの間では、「一度でも迷宮の奥に到達した者は、もう元のゲームには戻れない」と語られるほど、独特の没入体験を生み出す力を持つ。 ウィザードリィは、グラフィックでも派手な演出でもなく、プレイヤーの想像力と知性を最大のリソースとして活用したRPGである。 その静謐で重厚な世界観は、40年経っても決して色褪せることがない。むしろ時代を経るごとに、その構造的な美しさが再評価され続けている。 ゲーム史における金字塔であり、今日のRPGが生まれるための礎石。それが『ウィザードリィ 狂王の試練場』という作品なのだ。

■■■■ 良かったところ

シンプルな目的と深い自由度の両立

『ウィザードリィ 狂王の試練場』の最大の長所は、シナリオのシンプルさとプレイヤーの自由度の高さが完璧に調和していることだ。 物語の目的は「狂王トレボーの魔除けを盗んだ魔術師ワードナを倒す」という、極めて明快な一点のみ。しかし、その達成までの道筋は完全にプレイヤーの判断に委ねられている。 どの職業で挑むか、どこまで潜るか、どのアイテムを持ち帰るか――そのすべてが自己責任。一本道のイベント進行もなく、プレイヤーが自分自身の冒険譚を作り上げる構造が美しい。 多くのRPGが“物語を体験させる”方向へ進化していく中で、ウィザードリィはあくまで“物語を創らせる”ことに徹している。 この設計思想は40年以上経った今でも新鮮であり、プレイヤーの自由意志を尊重する「余白のデザイン」として高く評価され続けている。

緊張と解放のバランスが生む中毒性

プレイヤーの多くが口を揃えて絶賛するのが、ゲーム全体に張り詰めた緊張感と、その先に訪れる解放感の見事な対比だ。 ダンジョン探索中は、どんな行動にもリスクが伴う。宝箱を開ければ罠、休息を取れば敵襲、復活を試みれば失敗の可能性。 こうした常時プレッシャーの中で、無事に地上へ帰還し、戦利品を鑑定した瞬間の安堵感と喜びは、他のゲームでは得難い体験だ。 この「不安 → 安全 → 喜び」の循環構造が極めて巧妙であり、プレイヤーをやめさせない中毒性を生み出している。 特に、たった一つのレアアイテムを手に入れた時の快感は、何時間もの緊張を一瞬で報われた気持ちに変える。 プレイヤーの感情を精密にコントロールするこの設計は、ゲームデザインとして非常に高度であり、後の『ダークソウル』や『風来のシレン』などに通じる哲学的構造を持っている。

キャラクターへの愛着を生む死の概念

ウィザードリィのもう一つの優れた点は、キャラクターの“死”を単なる失敗ではなく、感情的な体験として機能させていることだ。 プレイヤーは数時間、時には数十時間かけて育てたキャラを、たった一度の判断ミスで失う可能性がある。その喪失感は計り知れないが、同時にキャラへの愛着を強める。 死がリアルであるからこそ、生き残った時の感動もまたリアルになる。 そして、蘇生に成功した時の安堵、ロストしてしまった時の無念――これらの感情の起伏がプレイヤーの記憶に深く残る。 この“死の重さ”は、単なるゲームの難易度調整を超えて、人間の心理に直接訴えかける要素となっている。 多くのプレイヤーが「このゲームで初めて、命の尊さを感じた」と語るのも、決して誇張ではない。

音楽と静寂が織りなす緊張の演出

当時のパソコン環境では、BGMや効果音の表現は非常に制限されていた。 しかし『ウィザードリィ』は、音の少なさそのものを演出として活かすという逆転の発想でプレイヤーを魅了した。 迷宮内ではほとんど音楽が流れず、わずかな効果音と画面の暗転だけで戦闘やイベントが展開する。 その“静けさ”がかえって不気味さを引き立て、未知の階層へ足を踏み入れるたびに、背筋が凍るような感覚を覚える。 一方で、戦闘開始時の短い効果音や、レベルアップ時の電子音は緊張を打ち破るように響き、プレイヤーの感情を的確に刺激する。 この「静」と「動」のバランスが完璧であり、音が少ないのに印象深いRPGとして、今もサウンドデザインの教材に挙げられることがあるほどだ。

マッピングと探索の快楽

多くのファンが挙げる「良かった点」の筆頭が、マッピングの楽しさである。 20×20マスのダンジョンを、プレイヤー自身が方眼紙に描いていく――この行為が単なる作業ではなく、発見と理解の喜びそのものだった。 「この先は行き止まりだ」「ここに隠し扉がある」「このルートは安全」――少しずつ情報を積み重ね、自分だけの地図を完成させた時の達成感は、他では味わえない。 この“地図を作る”という能動的な体験は、ゲームとプレイヤーの関係性を根底から変えた。 ウィザードリィのマップは、単なるステージではなく、プレイヤーが発見を記録するキャンバスであり、探索という行為そのものを報酬化した設計といえる。 その結果、プレイヤーは迷宮を恐れながらも愛するようになり、“未知”と“理解”の狭間にいることの快感を覚えたのだ。

育成の妙 ― レベルアップと転職の喜び

キャラクターがレベルアップするたびに、新しい呪文を覚えたり、能力値が上昇したりする。この成長の実感が、プレイヤーに確かなモチベーションを与える。 さらに、転職システムによって“より理想的な自分”を追求できることも大きな魅力。 たとえば、長い旅路の末に戦士が侍へと転職し、魔法を習得して再び戦場に立つ姿には、まるで英雄譚のようなドラマが宿る。 この成長過程がプレイヤーの努力と完全に直結しており、強くなる喜びが非常にピュアに伝わる。 単なるレベル上げではなく、“努力の果てに理想のキャラが完成する”という実感があるため、やり込みプレイヤーほど深く没頭していく。 まさにRPGの“育成の快感”を最も純粋な形で体験できるゲームといえる。

デザインの美学 ― 完璧に整ったゲーム構造

ウィザードリィは、そのシステム構造の数学的な美しさでも高く評価されている。 キャラクターの成長、敵の強さ、罠の成功率、魔法の効果範囲――これらの数値バランスが驚くほど精緻であり、どの要素も絶妙に絡み合っている。 例えば、アーマークラス(AC)が下がるほど防御力が上がるという逆算的なルールは、テーブルトークRPG由来の合理的な設計であり、数字が意味を持つ世界観を支えている。 一見不親切に思える部分も、実はプレイヤーに「自分で理解する喜び」を与えるための意図的な仕掛けだ。 この“難解さの中の秩序”が、知的ゲームとしてのウィザードリィの評価を決定づけた。 まさに、一切の無駄がない設計の美学。ここに惹かれたプレイヤーは、ゲームを超えてその哲学に心酔した。

総評 ― 緊張と知性が織りなす究極の体験

総じて『ウィザードリィ 狂王の試練場』の「良かったところ」は、すべてがプレイヤーの想像力・知性・勇気を刺激する方向に向けてデザインされている点にある。 ストーリーを与えられるのではなく、自ら物語を作り上げる。安全に守られるのではなく、自ら危険に立ち向かう。 このゲームはプレイヤーの判断を尊重し、その結果をすべて受け止めさせる。だからこそ、成功の喜びが極限まで濃縮されるのだ。 システムの緻密さ、静寂の演出、死の重み、自由な育成、探索の快感――それらが複雑に絡み合い、プレイヤーに“自分の物語”を刻み込む。 ウィザードリィは、ゲームというメディアがどこまで“人の心を試せるか”を証明した作品であり、まさに狂王の試練場そのものが、プレイヤーの魂に刻まれる体験だった。

■■■■ 悪かったところ

極端すぎる難易度と理不尽な死

『ウィザードリィ 狂王の試練場』の最大の欠点として、最も多く挙げられるのは難易度の高さである。 一見、挑戦しがいのある“高難易度ゲーム”のように思えるが、実際には「理不尽」と評される場面が多かった。 敵の先制攻撃率が高く、運が悪ければ戦闘開始直後に全滅することもある。特に中盤以降に登場する忍者や吸血鬼などは、即死攻撃やレベルドレインといった強烈な能力を持ち、こちらの行動前にパーティを壊滅させることも珍しくない。 また、キャラクターが“ロスト”するシステムは緊張感を生む一方で、プレイヤーによっては徒労感や喪失感を強く感じる要素だった。長時間育てたキャラを一瞬で失い、再び最初からやり直さなければならないのは、忍耐力を試すどころか精神的な苦行にも近い。 この「理不尽な運の支配」は、一部のプレイヤーには魅力でもあり、同時に拒絶の理由でもあった。 実際に当時の雑誌レビューでは、「緊張感を超えてストレスになる」「準備しても運で全滅する」といった意見も多く見られた。

不親切すぎるインターフェース

1980年代のPCゲームの宿命ではあるが、『ウィザードリィ』のインターフェースは現代の視点から見ると極めて不便である。 まず、すべての操作がキーボード入力で行われる。戦闘コマンド、移動、装備変更、呪文詠唱――どれも文字入力形式であり、コマンドを一文字でも間違えるとエラーになる。 さらに、呪文名が独自言語(例:DUMAPIC、MAHALITO)であるため、初心者には意味が分からず、何の効果があるのか手探りで覚える必要があった。 また、戦闘中に呪文や行動の確認ができないため、記憶力と勘に頼るプレイを強いられる。 敵のHPも表示されず、戦況を数値で判断できないため、経験で“敵の強さ”を体感的に把握するしかない。 この“プレイヤーに不便を押し付ける設計”は、挑戦的なデザインではあるが、初見プレイヤーには極めてハードルが高かった。 実際、当時のPC雑誌では「取扱説明書がなければ遊べないゲーム」と皮肉交じりに評されることもあったほどだ。

テンポの悪さと繰り返しの単調さ

ウィザードリィのゲームプレイは、一言でいえば慎重すぎるサイクルで成り立っている。 ダンジョンを探索しては帰還し、装備を鑑定し、回復し、また潜る――というループが基本構造だが、この一連の流れが非常に時間を要する。 宿屋や教会での操作にも複数の確認メッセージが挟まるうえ、戦闘アニメーションもないため、テンポが極端に遅い。 また、戦闘の頻度が高く、数歩進むだけで敵に遭遇する。敵の種類も限られているため、長時間プレイしていると戦闘が単調に感じられるという声も多かった。 特にPC-8801やMSX2版では処理速度が遅く、画面切り替えのたびに待ち時間が発生する。この“待ち”の多さが没入感を損なう要因となり、現代のゲーマーには耐えがたいテンポの悪さと映る。 挑戦と緊張の連続は魅力だが、テンポの悪さによってそのバランスが崩れ、長時間プレイするほど疲労を感じる点が欠点として挙げられる。

説明不足とゲーム内情報の乏しさ

本作には、チュートリアルや明確なガイドが一切存在しない。 街でできること、職業の違い、呪文の効果、罠の種類――それらはすべて自分で試すか、説明書を熟読するしかない。 特に呪文に関しては、初見では効果が分からず、実際に使ってみないと何が起こるか判断できない。 また、敵のステータスや耐性の情報も表示されず、経験を重ねて推測していくしかない。この“暗闇の中で学ぶ”構造はリアルな冒険を演出する一方で、現代の基準から見れば極めて不親切だ。 初心者はすぐに行き詰まり、情報を得るために雑誌や友人に頼らざるを得なかった。 当時のプレイヤーが作成した「呪文効果一覧表」や「敵データ表」は、こうした情報不足を補うためのプレイヤー同士の助け合い文化の産物である。 情報の共有が楽しみでもあった一方で、「最低限の説明がなさすぎる」と批判されたのも事実である。

運要素が強すぎるゲームバランス

本作では、命中率・罠解除・蘇生成功率など、あらゆる要素に確率判定が組み込まれている。 特に高階層では、どれほど準備しても運次第で全滅する可能性が常に付きまとう。 戦略を立てても、敵のクリティカルヒットや呪文暴発によって一瞬で壊滅――そんな事態が頻発する。 また、宝箱の罠も識別に失敗すれば即死する可能性があり、盗賊や司教のレベルが低いほど危険度が増す。 この“運ゲー”要素はスリルを生む反面、プレイヤーが努力でリカバリーできる余地が少ないことも意味する。 多くのプレイヤーが「実力ではなく確率に負けた」と感じた瞬間があり、ゲームデザインのバランス感覚の粗さを指摘する声も根強かった。 特に復活呪文の失敗率は致命的で、「運悪く2連続でロストした」「灰になって戻ってこなかった」という悲劇を体験したプレイヤーも少なくない。 この不確定要素の多さが、理不尽さと面白さの境界線を曖昧にしているのだ。

グラフィックと演出の乏しさ

『ウィザードリィ』の世界観は魅力的だが、グラフィック表現に関しては当時でも質素すぎると感じるプレイヤーが多かった。 ダンジョンの壁は単色の線画で描かれ、敵キャラは静止画像1枚。戦闘中にアニメーションはなく、攻撃や魔法のエフェクトも文字と効果音のみ。 想像力で補う楽しさはあるが、グラフィック面での刺激が乏しいため、ビジュアル重視のプレイヤーには物足りなさがあった。 また、街の描写も静的で、店や施設を移動しても画面に変化がほとんどない。 このため、一部のプレイヤーからは「無機質すぎて世界に入り込めない」という批判もあった。 後に発売された『ウィザードリィ外伝』シリーズやリメイク版ではグラフィックが強化され、この不満点を改善しているが、初代には“文字と線だけの世界”という明確な制約が存在していた。

時間と根気を要求する構造

本作を真に楽しむためには、膨大な時間と忍耐力が必要である。 1回の冒険で成果を上げるのは難しく、レベルアップもゆっくりで、アイテムの鑑定や転職などの要素が加わると、1キャラ育成に数十時間かかる。 さらに、迷宮探索ではマッピングが不可欠であり、プレイヤーは実際に方眼紙を用意して地図を描く必要がある。 この作業を「面白い」と感じる人には最高だが、「面倒くさい」と感じる人にとっては苦行以外の何ものでもない。 現代のゲームのようなオートセーブやクイックセーブも存在せず、ちょっとした油断が数時間分の努力を無にするリスクが常にある。 こうした設計はプレイヤーの根気と忍耐を前提としており、気軽に楽しむタイプのゲームではなかった。 結果として、「敷居が高すぎる」「仕事のように疲れる」という声も上がっている。

総評 ― 時代を超えた名作ゆえの不完全さ

『ウィザードリィ 狂王の試練場』は、ゲーム史に残る傑作であることは間違いない。 だが同時に、それは現代の快適さとは真逆の方向にある作品でもある。 理不尽なまでの難易度、不親切な設計、説明不足、確率任せの運要素、長時間を要求する構造――どれも現代基準で見れば明確な欠点だ。 しかし、それらの欠点が作品の魅力と一体化しているのも事実だ。 プレイヤーを突き放す冷たさ、失敗を許さない設計、厳しさの中にある達成感。 ウィザードリィは完璧ではないからこそ、“挑戦することそのもの”を楽しむ余地を残している。 このゲームを語る時、欠点もまた魅力の一部なのだ。 その不完全さこそが、後のゲームデザインに多くの教訓を残した最大の功績ともいえるだろう。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

狂王トレボー ― 名ばかりの狂王に秘められた悲劇

物語の発端となる人物、トレボー王。彼は狂気の王として名を残しているが、実際には“狂った王”というより、“絶望に取り憑かれた支配者”と表現する方が近い。 魔除けを奪われ、国を脅かされ、忠臣や兵士を次々と失った王は、もはや理性ではなく“恐怖”と“焦燥”に動かされている。 「魔除けを取り戻した者には褒美を与える」という告示は、冷静な指令ではなく、救いを求める叫びのようでもある。 プレイヤーは彼の命を受けて迷宮に挑むが、実際には王の望みが“救国”なのか、“自己満足”なのかは明確ではない。その曖昧さが、トレボーというキャラクターに不気味な人間味を与えている。 ゲーム内では直接対話する機会が少ないが、彼の存在は常にプレイヤーの背後に影のように付きまとう。 狂王の名に隠された孤独と責任――その悲哀を想像することこそ、『狂王の試練場』という副題の真意を理解する鍵と言えるだろう。

ワードナ ― 最強の敵であり最も人間的な存在

迷宮の最深部に潜む魔術師ワードナは、シリーズを通して最も有名な“敵”であり、“象徴”である。 彼は王の魔除けを奪い、膨大な魔力で迷宮を築いた張本人だが、その動機や目的は曖昧なままに描かれている。 プレイヤーが彼に辿り着く頃には、何十体もの冒険者が命を落とし、数多の戦いをくぐり抜けてきた。 ワードナとの戦闘は単なる最終決戦ではなく、“冒険そのものとの決着”である。 彼が召喚する悪魔たちは過去に倒したモンスターの強化版であり、まるでプレイヤー自身の歩んできた試練を具現化したような構造になっている。 そして、ワードナを倒すことで得られるのは名誉や富ではなく、“試練を越えた者”としての自己肯定感だ。 一方、後のシリーズではワードナが主人公となり、彼自身の視点から物語が語られることもある。この設定は、彼が単なる悪役ではなく、“己の信念を貫いた求道者”として再評価された証でもある。 ウィザードリィの哲学的側面を象徴する存在――それがワードナである。

ボルタック商人 ― 冒険者を支えるもう一つの影

迷宮の外でプレイヤーを支える人物、それが「ボルタック商店」の商人である。 彼の存在はシステム的には単なるショップ機能だが、プレイヤーにとっては“生きるための最後の希望”だ。 全滅を免れて帰還した際、最初に訪れるのはこのボルタック商店。 彼のもとで武器や防具を鑑定し、売り、整える――この繰り返しの中で、プレイヤーは彼に対して絶対的な信頼感と依存心を抱くようになる。 ボルタックの名はシリーズを通して受け継がれ、後の作品でも「信頼の象徴」として登場する。 彼は言葉少なに取引を行うだけだが、冒険の成否を陰で支える重要な存在であり、多くのプレイヤーにとって“もう一人の仲間”のような印象を与えた。 彼の冷静で揺るがぬ姿勢は、迷宮の狂気と対をなす“安定の象徴”として機能している。

名もなき司教 ― 鑑定と蘇生の守護者

街の寺院に仕える司教たちは、ゲーム内で最も頼もしく、そして最も恐ろしい存在でもある。 彼らは死者を蘇らせる力を持つが、その儀式には失敗の可能性があり、最悪の場合キャラクターを灰、さらには完全消滅させてしまう。 この“希望と絶望の両刃”を象徴する存在として、司教はウィザードリィ世界に独特の宗教的緊張感をもたらしている。 プレイヤーは彼らに命を委ねるたび、心のどこかで「どうか成功してくれ」と祈る。この一瞬の緊張は、他のどんなゲームにもない儀式的な感覚を生む。 また、司教は戦闘にも登場し、呪文や鑑定を担当する職業としてプレイヤーキャラにも設定できる。彼らの万能性と危うさが、システムと物語の両面で強烈な印象を残す。 善悪の属性を超え、ただ“命と向き合う者”として描かれる司教たちは、プレイヤーにとって恐れと敬意の対象であり続けた。

冒険者たち ― 無名であることの美学

ウィザードリィの最大の魅力の一つが、プレイヤー自身が生み出す“無名の冒険者”たちである。 彼らには明確な性格設定も声も存在しない。だが、それゆえにプレイヤーの想像が入り込む余地が無限に広がる。 自分の名前をつけ、理想の種族と職業を選び、死と隣り合わせの旅を続ける――この過程がプレイヤーの分身を生み出していく。 ある者は忠実な戦士として、ある者は冷徹な魔法使いとして、ある者は強欲な盗賊として――すべてのキャラクターに、プレイヤーの人格の断片が宿る。 そして、彼らが死ぬ時、プレイヤーは自分の一部を失ったような痛みを感じる。それほどまでに、ウィザードリィのキャラ育成はプレイヤーの感情と直結しているのだ。 名もなき冒険者たちは、画面の中の数字ではなく、“体験の記憶”そのものとして生き続ける。

ファンが愛したサブキャラクターたち

メインの登場人物以外にも、プレイヤーの記憶に残るキャラクターが数多く存在する。 例えば、宿屋の主人――彼はほとんど台詞を持たないが、冒険の前後に必ず顔を出す安心感がある。 あるいは、街の寺院の見習い僧――蘇生に失敗した際の冷徹なコメントは、プレイヤーの心に深い爪痕を残した。 「残念ながら灰になりました」という一文は、ある意味でウィザードリィの名台詞であり、苦味と哀しみを象徴する瞬間である。 また、魔法の書やアイテムの鑑定に関わる“無名の学者”の存在も、シリーズ独特の世界観を支えている。 彼らは直接的なストーリーを持たないが、それぞれの行動が冒険の一部として自然に機能している。 こうした“モブキャラのリアリティ”が、世界に厚みを与え、プレイヤーをより深く迷宮の住人にしていくのだ。

プレイヤー自身 ― 試練を越える者としての英雄

最後に最も重要なのは、プレイヤー自身がこの物語の主人公であるという点だ。 『ウィザードリィ 狂王の試練場』では、明確な主人公像が存在しない。だからこそ、プレイヤーは完全に自分を投影できる。 恐怖に耐え、計算し、時には失敗し、時には全滅を経験する――そのすべての選択と行動が“自分自身の物語”となる。 狂王トレボーも、ワードナも、ボルタックも、司教も、すべてはプレイヤーという存在のために世界を構成している。 ゲームが終わった後に残るのは、キャラの名前でもアイテムでもなく、「あの時、死を覚悟で一歩を踏み出した自分」という記憶だ。 その意味で、ウィザードリィは単なるRPGではなく、プレイヤーの人格を映す鏡なのだ。 だからこそ、多くのファンが何十年経っても“自分のウィズ体験”を語り続けている。

総評 ― 無名の中に輝く個性たち

『ウィザードリィ 狂王の試練場』のキャラクターは、現代のゲームのように豪華な演出や声優を伴ってはいない。 それでも、彼らはプレイヤーの記憶の中で生き続けている。 狂王の狂気、ワードナの孤独、ボルタックの沈黙、司教の冷徹、そして冒険者たちの勇気。 これらのキャラクターは“プレイヤーの心の中で完成する物語”の構成要素であり、ゲームが終わった後も語られ続ける理由そのものだ。 名前のないキャラクターが、なぜここまで愛されるのか――それは、彼らがプレイヤー自身の経験と結びついているからだ。 『ウィザードリィ』のキャラクターは語られずとも語りかけてくる。 彼らは画面の中の存在でありながら、プレイヤーの心の奥で永遠に冒険を続けているのだ。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

PC-8801版 ― 国内ウィザードリィ文化の原点

日本で最も早く『ウィザードリィ 狂王の試練場』が移植されたのが、NECのPC-8801シリーズ版である。1985年にアスキーが販売を開始し、日本のRPG文化を一変させた作品として知られている。 PC-8801は8ビットCPU(Z80A)を搭載し、グラフィック表示は640×200ドット・8色という制約があったが、その中で描かれる独特の線画ダンジョンと静止モンスターの緊張感は、当時のプレイヤーを強く惹きつけた。 音源はBEEP音のみながら、無音の迷宮を進む緊張感が逆に「音の恐怖」を演出していた。戦闘時のわずかな効果音が際立つことで、音の少なさが“沈黙という演出”へと昇華している。 操作はすべてキーボード入力で、英字コマンドによる呪文入力は敷居が高かったが、その分“魔法を唱える”感覚をリアルに体験できた。 特筆すべきは、アスキー独自の翻訳・ローカライズ方針である。英語ベースのコマンドを保ちつつも、メッセージや説明書には丁寧な日本語が添えられ、日本人プレイヤーにとって初めての本格CRPG入門書のような位置づけとなった。 このPC-8801版こそ、後の『ウィザードリィ』シリーズ人気の礎を築いた“出発点”である。

PC-9801版 ― 文字と速度が生んだ完成形

PC-9801版は、8ビット時代から16ビットへの過渡期に登場した改良移植である。 高解像度(640×400ドット)・8色表示によって、モンスターイラストやダンジョンの線画がより鮮明になり、視認性が格段に向上した。 特に文字フォントの美しさは特筆すべき点で、漢字を含む日本語表示が可能になったことは当時として革命的であった。これにより、アイテム名・呪文説明・街の施設などがより自然に理解できるようになり、プレイヤーの没入感が大きく増した。 また、PC-9801の高速な処理能力により、戦闘の進行や画面切り替えも滑らかになった。PC-8801版では「一手入力→画面更新→戦闘→結果確認」という一拍の遅延があったが、PC-9801版ではテンポが良く、探索の緊張感を保ちながらもストレスを軽減している。 一方で、音楽は依然としてBEEP主体であり、FM音源ボードが標準化する前の段階では静寂の印象が強かった。しかし、後期のFM音源対応版では、戦闘時やイベント時に簡易的な効果音が加わり、“音のあるウィザードリィ”の第一歩を刻んだ。 このPC-9801版は、文字表現・操作感・テンポの点で“最も完成された国内旧PC版”と呼ぶにふさわしい。

MSX2版 ― 妥協と工夫の共存した移植

MSX2版『ウィザードリィ 狂王の試練場』は、メディア媒体としてカートリッジではなくディスクを採用しており、容量の制限が大きかった。そのため、グラフィックや処理速度の面で他機種に劣る部分が多い。 ダンジョンの描画はやや粗く、移動時のレスポンスも遅いが、その分モンスターイラストに独自の味があり、手描き風のデザインがレトロファンから高く評価されている。 特にMSX特有の色味の強調された8色表示が、ダンジョンの冷たさと異世界感を強調しており、同機特有のノスタルジックな雰囲気を放っていた。 音響面ではPSG音源(AY-3-8910)による電子的なサウンドが採用されており、他機種に比べて戦闘時の効果音が多め。特に呪文詠唱時の電子音の響きは、MSX版ならではの個性として知られている。 また、キーボード入力が不便なMSX環境に合わせ、操作メニューが簡略化され、コマンド選択式の補助が加えられていた。 結果として、初心者にも入りやすい“やさしいウィザードリィ”という位置づけとなり、初めて本作に触れたプレイヤーも多かった。

X1版 ― 鮮烈な色彩と硬派な雰囲気

シャープのX1シリーズ版は、グラフィック性能に優れた機種特性を最大限に活かした移植版である。 同機はRGB出力による発色が鮮やかで、モンスターの色彩表現が最も映えるバージョンと称される。 PC-8801版よりも高コントラストな線画でダンジョンが描かれ、壁の陰影が強調されているため、同じ3Dマップでもより立体感を感じる仕上がりになっている。 また、戦闘画面でのキャラクター配置やフォントデザインにも改良が加えられており、情報の視認性が良い。 音源には標準PSGが使われているが、X1特有の澄んだ音質が特徴で、呪文発動時の効果音などが印象的。 一方で、難易度や操作仕様はPC-8801版に準拠しており、決して初心者向けではなかった。その“玄人向け”なバランスが、硬派なRPGファンの支持を集めた。 特に80年代中期のシャープユーザーにとっては、“X1を持っている誇りを感じさせる作品”の一つであり、所有欲を満たすタイトルでもあった。

FM-7版 ― 音で体験するウィザードリィ

富士通のFM-7版は、当時としては珍しく音響面を強調したバージョンである。 FM音源(Yamaha YM2203)による多重和音の効果音が搭載されており、戦闘や魔法の演出がより“劇的”に感じられた。 呪文詠唱時の和音効果や、戦闘開始時の短いフレーズなど、当時のPCユーザーにとっては“音のあるRPG”として強烈な印象を残した。 また、文字表示速度やレスポンスも比較的早く、PC-8801版よりも快適に操作できた。 ただし、グラフィック面ではFM-7のカラーパレット制限により、ダンジョンの壁やモンスターがやや淡く、全体的にコントラストが低い。 それでも、音と文字で想像させるRPGとしては完成度が高く、「耳でウィザードリィを感じた」と語るプレイヤーも少なくなかった。 このFM-7版は、視覚的刺激よりも聴覚的没入感を重視するという、独自の価値を確立した移植版といえる。

Windows版 ― 現代への復刻と再構築

長い時を経て登場したWindows版は、グラフィックと操作性を大幅に改善しながらも、原作の緊張感を忠実に再現したリメイクとして知られている。 マウス操作に対応し、コマンド選択やアイテム管理が直感的に行えるようになったことで、往年のプレイヤーだけでなく新規層にも親しまれた。 グラフィックはフルカラーでリファインされており、モンスターイラストや背景が高解像度化。音楽面ではMIDI対応で、荘厳なBGMが追加された。 しかし、UIやバランスは原作に忠実で、ロストや罠、確率判定などのシステムは一切簡略化されていない。そのため、「現代の快適さの中で、昔の理不尽さを体験できる」作品として高評価を受けている。 また、セーブデータのバックアップ機能や、画面のリサイズ、フォント変更など、ユーザー体験を向上させる細やかな配慮も施された。 Windows版は、単なる復刻ではなく、“ウィザードリィという文化の保存”を目的とした再構築版といえるだろう。

まとめ ― 機種が変われば“体験”も変わる

『ウィザードリィ 狂王の試練場』は、どの機種でも基本のゲーム内容は共通している。しかし、グラフィック・音・操作性・速度・文字表現の違いによって、プレイヤー体験が大きく異なる。 PC-8801版は“原点”としての緊張感、PC-9801版は“完成度”、MSX2版は“親しみやすさ”、X1版は“色彩と硬派さ”、FM-7版は“音響美”、そしてWindows版は“再評価と継承”。 それぞれの機種が持つ個性が、ウィザードリィという作品を多層的な文化へと昇華させた。 この多様な移植の歴史こそが、ウィザードリィを単なるゲームではなく、“時代を超えて語り継がれる体験”へと変えた最大の理由である。

[game-10]●同時期に発売されたゲームなど

★ザ・ブラックオニキス

(BPS/1984年/定価6,800円) 日本にRPGというジャンルを本格的に定着させた金字塔。BPS(Bullet-Proof Software)が発売し、PC-8801やFM-7など主要機種に移植された。 3Dダンジョン視点・パーティ制・レベルアップなど、『ウィザードリィ』に通じる要素を持ちながらも、日本人にも分かりやすい設計とビジュアル重視の演出で支持を得た。 戦闘はリアルタイムではなくコマンド式、キャラクター作成や装備購入も街のメニューで完結するなど、RPG入門としてのバランスが絶妙だった。 『ウィザードリィ』が“試練と死の重さ”を描いたのに対し、本作は“成長と冒険の楽しさ”を強調した点で対照的であり、日本RPGの原型として後世に多大な影響を与えた。

★ハイドライド

(T&Eソフト/1984年/定価7,800円) T&Eソフトが開発した、日本初のアクションRPGと呼ばれる作品。 マップを自由に移動しながら敵に体当たりで攻撃するという画期的なリアルタイム戦闘を採用し、スピード感あるRPGとして人気を博した。 善行・悪行の概念を導入しており、行動によってエンディングが変化するという道徳的ロールプレイの先駆けでもある。 『ウィザードリィ』のような重厚な文字中心のゲームとは異なり、視覚的・直感的な操作でRPGを“体感する”方向へ導いた。 当時は「ウィズ派かハイド派か」と語られるほど、両作はPCゲームファンの象徴的存在となった。

★夢幻の心臓

(クリスタルソフト/1984年/定価8,000円) ファンタジーRPGの王道を築いたシリーズの第1作。 見下ろし型マップでの移動と、コマンド選択式の戦闘を組み合わせた構成は、後の国産RPGの基礎モデルとなった。 ダークな世界観と物語性の高さが特徴で、「プレイヤーが導かれる世界」ではなく「プレイヤーが迷い込む世界」を描いている。 シナリオの奥深さでは『ウィザードリィ』に匹敵し、日本の物語重視型RPGの先駆けといえる。 発売当時は高価格だったが、長時間遊べるゲームとして好評を博した。

★ドラゴンスレイヤー

(日本ファルコム/1984年/定価6,800円) RPGとアクションの融合を試みた初期ファルコムの代表作。 プレイヤーは剣と魔法を駆使し、リアルタイムでモンスターを倒しながらダンジョンを探索する。 戦闘・探索・成長が一体化した設計は革新的であり、『ウィザードリィ』のような「ターン制の思考戦」に対し、「反射と判断力の冒険」として人気を集めた。 この作品をきっかけに“ドラゴンスレイヤー”はシリーズ化され、『ロマンシア』『ソーサリアン』など多くの名作へ発展していく。 ファルコムがRPG文化を家庭用ゲームへ広げていく基礎を築いた作品でもある。

★ハイドライドII

(T&Eソフト/1985年/定価7,800円) 前作の成功を受けて制作された続編。 シナリオ性を強化し、マップや魔法の種類を大幅に拡張。BGMも追加され、“音楽のあるRPG”として高く評価された。 また、昼夜の概念を導入するなど、当時としては画期的なリアルタイム環境変化を実現している。 『ウィザードリィ』が“命の重さ”を描いたのに対し、本作は“世界の時間の流れ”を感じさせる試みで、国産RPGの表現幅を大きく広げた。

★ロマンシア

(日本ファルコム/1986年/定価6,800円) 美しいグラフィックと物語演出で知られるアクションアドベンチャー。 プレイヤーは勇者ファン=フレディとして、さらわれた王女を救うために旅に出る。 特徴は、説明の少なさと理不尽な難易度。ヒントがほとんどなく、攻略には試行錯誤が必須であった。 『ウィザードリィ』同様、“不親切さが生む没入感”という哲学を共有しており、プレイヤー自身の推理と観察力を試す設計であった。 その美しいビジュアルと高難易度のバランスから、“死に覚えゲーの元祖”とも称されている。

★ザナドゥ

(日本ファルコム/1985年/定価8,800円) 『ドラゴンスレイヤー』の続編にして、日本RPG史に残る大ヒット作。 キャラクターメイク、育成、経済システム、サイドビュー戦闘など、複数のRPG要素を統合した総合的ファンタジーシミュレーションとして圧倒的な完成度を誇った。 「街で食料を補給しなければ餓死する」「敵を倒しすぎるとカルマ値が下がり、神殿に入れなくなる」など、リアルな世界観を反映した複雑なルールが特徴。 『ウィザードリィ』が“ダンジョン内の精神的戦い”を描いたのに対し、『ザナドゥ』は“社会と冒険の共存”をテーマにした点で一線を画している。 当時としては破格の販売本数を記録し、国産PCゲームの商業的成功例として歴史に名を刻んだ。

★ザ・キャッスル

(マイクロキャビン/1985年/定価6,800円) パズル要素とアクションを融合させた横スクロール型アドベンチャー。 複雑な仕掛けを解きながら城内を探索する構造は、『ウィザードリィ』の“知的冒険”を2D空間に再構成したような印象を持つ。 BGMやグラフィックも高水準で、マイクロキャビンらしい“端正な雰囲気”が特徴的。 特にFM音源対応版では、当時のPCゲームとしては珍しい環境音付きBGMが評価された。 『考えるアクション』という新しいジャンルを確立した点でも重要な作品である。

★ミステリーハウス

(マイクロキャビン/1984年/定価5,800円) 推理型アドベンチャーの先駆け。テキスト入力型のミステリーとして、パソコン黎明期の代表的作品である。 プレイヤーは洋館の中で起こる殺人事件を解き明かすが、入力文がわずかに違うだけで結果が変わるという、当時としては極めて高度な言語解析型プログラムを採用していた。 ウィザードリィのような“冒険の不安”ではなく、“推理の緊張”でプレイヤーを引き込む作品であり、同時期における“知的ゲーム”の別系統を代表する存在といえる。

★ヴァリス

(日本テレネット/1986年/定価7,800円) アニメ的演出と美少女キャラクターを融合させたアクションRPG。 豪華なビジュアルシーン、ストーリーデモ、そして当時としては驚異的なボイス演出により、“物語を観るRPG”という新時代を切り開いた。 『ウィザードリィ』の無骨で無音の世界とは正反対に、ヴァリスは“感情と演出”を重視した作品であり、日本ゲームのドラマ性を拡大する契機となった。 この頃からRPGが“遊ぶ物語”から“語る物語”へと変化していく潮流が始まりつつあった。

総評 ― 同時代の冒険が切り開いた地平

1984~1986年にかけての日本パソコンゲーム界は、まさにRPG黎明期の黄金時代だった。 『ウィザードリィ』が“精神的・構造的RPG”の基礎を築いたのに対し、『ハイドライド』『ザナドゥ』『夢幻の心臓』らは表現と操作の自由を模索し、国産RPGの多様化を進めた。 同時期に生まれたこれらのタイトル群は、ウィザードリィに触発されつつも、それぞれが独自の方向へ進化を遂げたことで、日本のゲーム文化に厚みを与えた。 つまり、1985年の『ウィザードリィ 狂王の試練場』移植は、単に一つの海外作品の上陸ではなく―― “日本ゲーム史が世界RPG史に接続した瞬間”でもあったのである。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

SUPERDELUXE GAMES 【Switch】Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord(ウィザードリィ) 通常版 [HAC-P-BCCKA NSW ウィザー..

評価 4.2

評価 4.2Game*Spark Publishing 【Switch】Wizardry外伝 五つの試練 通常版 [HAC-P-BK9AA NSW ウィザ-ドリィ ガイデン イツツノシレン ツウジョ..

【中古】 ウィザードリィ リルガミンサーガ/PS

【中古】PS ウィザードリィ ニューエイジ オブ リルガミン

SFC ウィザードリィ5 (ソフトのみ)【中古】 スーパーファミコン スーファミ

【中古】 ウィザードリィ リルガミンサーガ(再販)/PS

SFC スーパーファミコンソフト アスキー ウィザードリィ5 WIZARDRY・V3DダンジョンRPG スーファミ カセット 動作確認済み 本体のみ 【..

【中古】 ウィザードリィ エクス −前線の学府−/PS2

【中古】ウィザードリィサマナー

【中古】 ウィザードリィ6禁断の魔筆/スーパーファミコン

評価 3

評価 3