ゲーミング ノートパソコン GeForce RTX 5070 Ti メモリ 32GB SSD 1TB Ryzen 9 8940HX 16型 165Hz Webカメラ LAN Wi-Fi 6E Bluetooth H..

評価 5

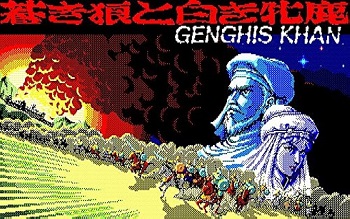

評価 5【発売】:光栄

【対応パソコン】:PC-9801 、PC-8801、MSX2、X68000

【発売日】:1987年12月

【ジャンル】:シミュレーションゲーム

■ 概要

『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』は、1980年代後半に光栄(現・コーエーテクモゲームス)が発売したパソコン用の歴史シミュレーションゲームであり、日本におけるシミュレーションゲーム文化を大きく押し広げた重要な作品のひとつである。本作はユーラシア大陸全域を舞台とし、モンゴル帝国の創始者として知られるチンギス・ハーン(幼名テムジン)を中心に据え、彼の視点からモンゴル統一、さらには大陸制覇へと至る壮大な物語を戦略シミュレーションとして体験できることが大きな特徴となっている。

シリーズの初作『蒼き狼と白き牝鹿』は1985年にPC-9801向けにリリースされていたが、今回の『ジンギスカン』はその発展型ともいえる第2作目にあたり、システム面やシナリオのボリューム、演出などが大きく強化されている。この作品によって、シリーズ独自の骨格がほぼ固まり、その後の光栄作品に与えた影響も計り知れない。

まず本作を語るうえで欠かせないのが「オルドシステム」と呼ばれる仕組みである。プレイヤーは后を迎え、子どもをもうけ、血縁者を将軍や後継者として育成することができる。血縁者は絶対に裏切らない存在として扱われるため、ゲーム進行において非常に重要な要素となる。これは従来のシミュレーションゲームには見られなかった「血のつながり」を戦略の核に据えた斬新な仕組みであり、プレイヤーが自らの手で一族を築き上げる感覚を体験できるものだった。

一方で、非血縁の将軍は忠誠の概念を持たず、いつ反乱を起こしたり他国に寝返ったりするか分からない不安定な存在として描かれている。この緊張感こそが本作の難易度を高め、同時にプレイヤーの没入感を強くするポイントとなった。つまり、血縁を広げることが強固な国家を築く最良の手段であり、オルドを通じていかに子孫を増やし、有能な人物を血縁に組み込むかが勝利の鍵を握る。

また、ゲームは「モンゴル編」と「世界編」という二つのシナリオで構成されている。モンゴル編ではテムジンとして草原の部族を統一することが目的であり、1205年の冬までに成功すると、その成果を引き継いで「世界編」に移行することができる。世界編では、モンゴル帝国だけでなく日本の源頼朝、ビザンツ帝国のアレクシオス、イングランドのリチャード1世といった当時を代表する支配者を選んでプレイでき、ユーラシア大陸全体の覇権を目指す壮大な戦いが展開される。

この「二部構成」という設計は、他の歴史シミュレーションには見られなかったユニークな試みであり、モンゴルの小さな部族から始まって世界征服へと至るスケール感の拡張が、プレイヤーに強烈な達成感を与える要因となっている。モンゴル編での準備次第では世界編が極めて困難になる場合もあり、逆に盤石な基盤を築いて移行すれば大陸制覇が一気に現実味を帯びる。そうした連続性のあるプレイ体験は、シミュレーションゲームの醍醐味を大きく広げるものだった。

戦闘システムにも注目すべき特徴がある。本作では横16×縦10のヘックスマップ上で戦闘が行われ、地形の影響が非常に強く反映される。平原での騎馬隊の突撃、山岳や森林における歩兵の伏兵戦、弓兵による間接攻撃、さらには森での狩猟による兵糧調達など、多彩な要素が組み合わさり、単なる数の勝負ではない高度な戦術性を生み出していた。とくに、長距離移動をすると兵士が脱落していく仕様はリアリティが高く、歴史的なモンゴル軍の強みと弱点を同時に感じさせるものになっていた。

また、シナリオ上の演出やエンディングにも力が入っており、選んだ支配者ごとに「統一」「滅亡」に応じた独自のエンディンググラフィックが用意されていた。これはプレイヤーの選択がゲームの結末に直結するという没入感を高め、何度もプレイする動機づけとなった。

本作のもう一つの特徴は、選択できる支配者が比較的高齢であることだ。49歳から59歳という設定は当時としては異例であり、プレイヤーは必然的に後継者を意識してプレイしなければならない。寿命の概念が導入されているため、国王が高齢になると死によって代替わりが発生し、血縁者の重要性がさらに浮き彫りになる。単に戦術だけでなく「世代交代」までもシミュレーションに組み込んだ点は、光栄ならではの歴史解釈といえるだろう。

音楽面でも特筆すべき点がある。本作のサウンドは、後に数々の名作を手掛けることになる菅野よう子が担当しており、荘厳でドラマチックな楽曲が戦いを盛り上げた。ユーラシア大陸の多様な文化を表現する旋律は、ただのBGMを超えた臨場感を与え、プレイヤーを歴史の世界へ引き込んだ。

総じて、『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』は「歴史三部作」と呼ばれた光栄の代表的なラインナップ(『信長の野望』『三國志』と並ぶ)を構成する作品として高く評価されている。戦略性の奥深さ、血縁を軸にした独特のシステム、そして壮大なシナリオのスケール感は、当時のプレイヤーに強烈な印象を残した。加えて、史実をある程度踏襲しつつもプレイヤーに分かりやすく改変した設定は、歴史を学ぶ入口としての役割も果たしたといえる。

本作が与えた影響は後続作品にも及び、『三國志』シリーズでの人材探索や血縁要素、後世の武将エディット機能などの萌芽を生んだとされる。単なるゲームの枠を超えて、歴史シミュレーションというジャンルを深化させた記念碑的作品、それが『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』なのである。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』の魅力を語る際、単に「戦略シミュレーションゲーム」と一括りにするのはもったいない。本作が提示したゲームデザインは、それまでの作品では体験できなかった新しい遊びの枠組みを提示し、プレイヤーの自由度と没入感を大きく広げている。では具体的にどのような点がこのゲームを特別な存在にしているのか、順を追って解説していこう。

まず大きなポイントは「血縁」という概念を戦略の中核に組み込んだことだ。光栄の従来作『信長の野望』や『三國志』でも一族や家臣は重要だったが、忠誠度という数値によって関係性を管理していた。しかし『ジンギスカン』では、血縁者は裏切らないという絶対的なルールが存在する。この仕様はプレイヤーに強烈な安心感を与えると同時に、「いかに血縁を増やして盤石な体制を築くか」という戦略性を生んでいる。自らの后を迎え、オルドを重ね、子を育てて将軍や后候補として活躍させる過程は、単なる内政コマンド以上の面白さを持っていた。

プレイヤー自身の一族を拡張し、それを国家の力として利用するという発想は、当時のシミュレーションゲームの枠を超えていたと言える。結果として、プレイヤーはただの支配者ではなく「家族の長」としての役割を担うことになる。この独特の体験は他作品では得られない没入感を生み、後世に至るまでファンを惹きつけ続けている。

次に挙げられるのが、シナリオのスケールの大きさだ。モンゴル草原を舞台とした小規模な統一戦争から始まり、やがてはユーラシア大陸全域を視野に入れる「世界編」へと移行する流れは、まさに歴史の奔流を自ら体験するかのような迫力を持つ。プレイヤーの選択肢によって「小さな部族の長」で終わるか「世界の支配者」となるかが変わる点は、強烈な緊張感を伴っていた。

また、世界編ではモンゴル帝国だけでなく、日本やビザンツ帝国、イングランドといった異なる文明圏の支配者も選択できる。異文化の指導者を同列に扱い、史実をある程度無視してでもプレイヤーの感情移入を優先させたデザインは、当時としては非常に先鋭的だった。これにより、歴史を「学ぶ」だけでなく「遊びとして味わう」ことが可能となったのである。

戦闘面の魅力も見逃せない。マップ上で展開される戦闘は、地形効果が強く作用し、部隊編成や移動経路によって勝敗が大きく左右される。騎馬隊の圧倒的な機動力、歩兵の地形適性、弓兵の遠距離攻撃などを活用しながら戦術を練る過程は、盤上ゲームのような緊張感をもたらした。単純に兵力をぶつけ合うだけでなく、「兵糧を断つ」「移動で疲弊させる」など、間接的な勝利条件を狙えるのも奥深さを増す要素となっていた。

さらに、プレイヤーの行動に制約を課す「コマンド消費システム」もゲーム性を高める重要な要素だ。本作では「統率力」「判断力」「説得力」「企画力」「体力」「武力」といったステータスが存在し、行動を起こすたびにそれらが消費されていく。能力が尽きれば次のターンまで十分な行動が取れなくなるため、どの局面でどの能力を使うかという取捨選択が求められる。この緊張感が、単なるターン制戦略ゲームを超えた「プレイヤー自身の資源管理」という新しい魅力を生み出していた。

また、当時の光栄作品に共通する「自由度の高さ」も健在だ。人口をすべて兵力に振り分けて一気に攻め込む「イナゴ作戦」、あえて后候補を温存して血縁戦略を展開する方法、あるいは少数精鋭で緻密に支配領域を広げるやり方など、プレイヤーの発想次第で多彩な戦略が成立する。こうした自由度がプレイの幅を広げ、何度遊んでも新しい発見があるリプレイ性につながった。

そして忘れてはならないのが、文化的背景の豊かさだ。各地域ごとに特産品や音楽が用意され、絹や毛皮、火薬といった物資が商人との取引で重要な意味を持つ。中国商人、ウイグル商人、イスラム商人といったキャラクターが登場し、それぞれの特色を把握することで経済的優位を築くことができる。この「経済と文化」を重視した描写は、単なる戦闘シミュレーションではなく「文明シミュレーション」としての側面をも際立たせていた。

こうしてみると、『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』の魅力は単なる勝敗の駆け引きを超え、「家族」「文化」「経済」「地形」といった複数の要素が有機的に絡み合う点にある。プレイヤーは戦略家であると同時に父であり、交易者であり、軍師でもあるという多面的な役割を担いながらプレイする。その総合的な体験が本作の独自性を決定づけ、今なお語り継がれる名作たらしめているのである。

■■■■ ゲームの攻略など

『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』は、光栄が生み出した歴史シミュレーションゲームの中でも特に難易度が高い作品として知られている。その攻略法は一筋縄ではいかず、プレイヤーの戦略眼、忍耐力、そして時には大胆な判断が要求される。ここでは、モンゴル編と世界編に分けて、それぞれのプレイで意識すべきポイントや勝利への近道を整理してみよう。

● モンゴル編の攻略

ゲーム序盤のモンゴル編は、テムジンとして広大な草原に点在する部族をまとめ上げることから始まる。序盤の課題は明白で、「いかに裏切りのリスクを最小化しつつ、効率的に勢力を拡大していくか」である。

ここで最大の武器となるのが血縁戦略だ。テムジンの子どもを積極的に将軍候補に育てたり、姫を他部族の有力者に嫁がせることで、強力な血縁ネットワークを築いていくことが極めて重要になる。血縁者は決して裏切らないため、早期の安定した軍事力を確保するうえで欠かせない存在だ。

もうひとつのコツは「地形を利用した戦い方」である。草原地帯では騎馬隊が圧倒的な力を発揮するが、森林や山岳では逆に歩兵や伏兵が有利になる。序盤から地形を熟知し、敵軍を不利な場所へ誘い込んで戦うことができれば、少数の兵力でも大軍に勝つことが可能となる。

また、モンゴル編では資源や兵糧のやりくりが難しい。余裕があるときに兵糧を蓄え、戦闘が長期化した場合にも対応できる体制を整えておくことが攻略の鍵だ。森での「狩猟」をうまく活用し、補給を現地調達する戦い方も重要なテクニックのひとつである。

● 世界編の攻略

モンゴル統一に成功すると世界編へ進む。ここからは舞台がユーラシア大陸全域へと広がり、選べる支配者も複数になる。ジンギスカンを選ぶ場合はモンゴル編からの成果を引き継ぐため、血縁者や資産の充実度がそのまま序盤の有利さに直結する。

攻略の基本は「早期の拠点確保」と「後継者の安定」である。世界編は敵国も強大であり、イングランドやビザンツ帝国などは初期から強力な兵力を保持している。したがって序盤は周辺の小国を素早く制圧して基盤を固めるのが理想的だ。特に特産品を多く抱える地域を抑えれば、商人との取引で経済力を高めやすくなる。

一方で、支配者の年齢が高めに設定されている点にも注意が必要だ。寿命による国王交代は避けられないため、後継者をいかにスムーズに指名しておくかが大きなポイントとなる。王子や姫を上手に使い、血縁を広げて安定した政権を築き上げることが攻略上不可欠だ。

● 戦術面での心得

戦闘では「兵力差があっても勝てる」可能性を探ることが大事だ。騎馬隊を平地で集中運用すれば敵軍を粉砕できるが、移動に伴う兵士の脱落リスクを無視してはいけない。逆に、森や山では待ち伏せによる大ダメージが狙えるため、防衛戦では地形を最大限に活用することが望ましい。

また、敵の補給線を断つ戦い方も有効だ。兵糧が尽きた軍隊は一気に弱体化するため、あえて正面衝突を避けて消耗戦に持ち込むのも効果的な戦術である。公式ガイドブックなどでは「地獄のツアー作戦」と呼ばれる奇抜な攻略法が紹介されており、地形の厳しさを逆手にとって敵軍を壊滅させる方法が紹介されていた。

● 内政と外交

『ジンギスカン』の内政はシンプルで、投資のような複雑な要素は存在しない。人口をどの産業に割り振るか、どの程度兵士に回すかといった方針決定が中心となる。ここで重要なのは「長期戦を想定した人口配分」だ。全人口を兵士にして短期決戦に挑むのも一つの手だが、その後の持続性は失われる。逆に人口を農業や手工業に振れば経済は安定するが、軍事力不足で攻め込まれる危険が増す。状況に応じて柔軟に配分を変えていくことが求められる。

外交面では、血縁戦略と外交交渉が複雑に絡み合う。姫を有力者に嫁がせることは同盟強化の最も強力な手段だが、その姫を失うことは将来的な血縁拡大のチャンスを削ぐことにもつながる。このジレンマをどう解決するかが上級者プレイの面白さであり、プレイヤーごとに異なる最適解が存在する。

● 裏技や小技

当時のプレイヤーの間では、さまざまな裏技や小技が共有されていた。例えば、后候補の中には交渉がほとんど不要で簡単に子を産んでくれる者が存在し、序盤の血縁強化に非常に役立った。また、特定の地形を意図的に長距離移動させることで敵兵を疲弊させ、実質的に兵力差を覆すテクニックも存在した。

こうした知識を駆使すれば、難易度が高いとされる本作も突破口が見えてくる。攻略本や当時のゲーム雑誌では、プレイヤーごとの独自の戦術が多数紹介され、情報を交換し合う文化が育まれていたのも特徴的である。

● 総括

攻略の本質は「血縁の確保」「地形の活用」「兵糧管理」の三本柱に集約される。これを意識しつつ、プレイヤーごとの発想で戦略を練れば、本作の難関を乗り越えることができるだろう。自由度が高いからこそ正解は一つではなく、プレイヤー自身が歴史の支配者として新たな物語を描ける――それこそが『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』の攻略の醍醐味である。

■■■■ 感想や評判

『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』が世に出た当時、その独創的なシステムと壮大な世界観は多くのプレイヤーに強烈な印象を与えた。ここでは発売当時のユーザーの反応やメディアによる評価、さらに現在に至るまでのファン層の感想を整理し、このゲームがどのように受け止められてきたかを掘り下げてみよう。

● 発売当時の衝撃

1980年代後半の日本において、パソコンゲーム市場はまだ黎明期であり、戦略シミュレーションといえば『信長の野望』や『三國志』といった国産作品が代表的な存在だった。その中で「ユーラシア大陸全体を舞台にし、モンゴル帝国を主役に据える」という発想は非常に斬新だった。発売直後から雑誌や口コミで話題を呼び、「難しいがやり込む価値がある」「世界規模の歴史を体感できる唯一無二の作品」といった感想が多く寄せられた。

特にオルドシステムに対する驚きは大きく、「ゲーム内で自分の子を作り、それを血縁将軍として育てる」という仕組みは当時のゲーマーにとって新鮮かつ衝撃的だった。単に兵士を雇うのではなく、一族を拡張して勢力を盤石にする過程は、プレイヤーに強い没入感を与え、「家族経営型シミュレーション」として語られることもあった。

● 雑誌やメディアの評価

当時のPCゲーム雑誌では、本作は「歴史三部作」のひとつとして紹介され、『信長の野望』『三國志』と並ぶ光栄の看板タイトルに数えられた。レビューでは「戦闘の難易度が高く、防衛側が有利なバランスになっている」という指摘が目立った一方で、「その分、プレイヤーの戦術力が問われる奥深い作品」として高く評価された。

また、グラフィックや音楽に関しても肯定的な意見が多かった。特に菅野よう子が手掛けた音楽は「歴史の重厚さを感じさせる」「異文化を旅するような感覚を味わえる」と評され、ゲーム体験を強く印象づける要素となった。

● プレイヤー層の感想

実際にプレイしたユーザーの声をまとめると、大きく二つの傾向が見えてくる。

ひとつは「高難易度を称賛する層」である。彼らは、血縁者を増やすことで裏切りのリスクを減らしつつ、限られた資源をどう活用するかというシビアなゲームデザインを評価した。特にシナリオの二部構成は「達成感が段違い」と好評で、モンゴル統一から世界征服へと至る流れを「歴史を駆け抜ける壮大な体験」として捉えていた。

もうひとつは「難しすぎると感じた層」である。内政のシステムが簡略化されている一方で、戦闘の難度が非常に高く、少しの判断ミスが致命傷になるため、シミュレーション初心者には敷居が高かったという意見も多い。ただ、その難しさこそがコアなファンを惹きつけ、長く遊ばれる理由となったことは間違いない。

● コミュニティでの熱狂

発売から数十年経った現在でも、本作には熱心なファンが存在する。インターネット黎明期には個人が運営する攻略サイトやファンページが多数立ち上がり、戦術研究やオルドの検証などが活発に行われていた。特に「どの后が効率的か」「どの血縁をどう残すべきか」といった情報交換は、コミュニティを盛り上げる中心的な話題となっていた。

また、後年のリメイク版や移植版が出るたびに「やっぱりジンギスカンが一番奥深い」という声が上がり、他の歴史シミュレーションと比べても独自の評価を確立している。難易度の高さやシステムのクセが逆に魅力となり、マニアックな支持を集め続けているのだ。

● 現代の視点からの再評価

今の視点で見ても、本作のデザインは驚くほど実験的である。血縁を中心に据えたゲームシステム、オルドという一風変わった要素、寿命や世代交代を意識させる仕組みは、現在のシミュレーションゲームにも通じる普遍的な魅力を持っている。

もちろん、操作性やグラフィックは現代の基準からすれば古さを感じる部分もある。しかし、それを補って余りある独自性と緊張感があるため、「歴史ゲームの金字塔」として語り継がれる価値があるといえる。

● 総括

総じて、『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』の評判は「クセが強いが、一度ハマれば抜け出せない」というものに集約される。万人受けはしないが、熱心なファンにとっては唯一無二の傑作であり、発売から何十年経っても話題に上り続ける稀有な存在だ。光栄の歴史シミュレーションを語るうえで、本作を避けて通ることはできないだろう。

■■■■ 良かったところ

『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』は、発売当時から「ユニークさ」と「遊びごたえ」の両面で強い評価を得た作品である。特にプレイヤーが魅力を感じた「良かった点」は多岐にわたり、戦略シミュレーションの進化を象徴する要素が数多く含まれている。ここではその代表的なポイントを、当時のゲーマーや後年の愛好者の意見を交えながら整理してみよう。

● 独自のオルドシステムの斬新さ

最も強調されるのが、やはり「オルドシステム」の存在だろう。后を迎え、子を成し、血縁を増やすことで勢力を強化するという仕組みは、それまでのゲームには存在しなかった新しい体験だった。

特に、血縁者は裏切らないというルールが絶対的な安心感を与え、緊張感の中で確かな支柱となる存在になった。「自分の子どもが将軍になり、次代を担っていく」という流れは、まさに一族の繁栄を実感させ、プレイヤーの没入感を飛躍的に高めた。

当時のレビューでも「単なる戦略ゲームではなく、家族を育てるゲームだ」「国家運営と子孫繁栄が直結しているのが面白い」と絶賛されている。後の歴史シミュレーションで血縁や世代交代が取り入れられる契機になったとも言われるほどだ。

● 圧倒的なスケール感

もうひとつの良い点は、シナリオのスケールの大きさだ。モンゴル草原の小規模な戦いから始まり、やがてユーラシア大陸全体を支配する「世界編」へとつながる展開は、まるで歴史のダイナミズムを体感するかのようであった。

それまでの国産シミュレーションは日本国内や中国大陸の一部といった地域に限定されていたが、本作は一気に視野を世界規模に広げた。その壮大さがプレイヤーに「大河ドラマを遊んでいるようだ」と言わせるほど強烈な体験を与えた。

● 高度な戦術性と地形効果

戦闘システムの出来の良さも大きな評価点だ。ヘックスマップ上での戦いは、地形や兵科の特徴を考慮しなければならず、ただ兵力をぶつけるだけでは勝てない。

例えば、平地では騎馬隊の突撃が圧倒的な力を発揮する一方で、森林や山岳では歩兵の伏兵が優位に立つ。さらに、弓兵による遠距離攻撃や、森での狩猟による兵糧補給など、多彩な戦術的選択肢が用意されていた。こうした仕組みにより、「戦いは数ではなく戦略で決まる」という醍醐味を存分に味わえたのである。

プレイヤーの多くは「防衛側が有利」というバランスを逆に楽しみ、少ない兵力で大軍を撃退したときの達成感を強調している。

● 文化・経済の多様性

本作では軍事だけでなく、交易や特産品といった要素が国家運営に深みを与えていた。シルクロードを連想させる商人の存在や、地域ごとの特産品(絹、毛皮、火薬など)は、単なるゲームの飾りではなく実際の攻略にも関わってくる要素だった。

「イスラム商人は特定の商品を高く買い取る」「中国商人は火薬や絹を安く提供する」といった特色を理解し、経済活動を有利に進めることは、軍事力強化に直結した。文化的多様性を経済システムに反映させた点は、当時のプレイヤーから「世界の広さを実感できる」と評価されている。

● 音楽と演出の魅力

菅野よう子による音楽は、本作を語るうえで外せない良さのひとつだ。シナリオごとに雰囲気を変える楽曲群は、プレイヤーを大陸の旅へと誘った。雄大な旋律が戦闘を盛り上げ、民族的なフレーズが文化の違いを強調する。

「音楽が流れるだけで戦いがドラマチックに感じられた」という感想も多く、後年のシリーズでも音楽の重要性が継承されていくきっかけとなった。

● 高い自由度とリプレイ性

『ジンギスカン』は、一度クリアして終わりというゲームではない。モンゴル編をどう統一するか、どの后や姫を選ぶか、世界編でどの国を支配者に選ぶか――その組み合わせ次第で全く異なる展開が生まれる。

プレイヤーの自由な発想を許容する作りは「何度やっても新鮮」と評され、飽きずに繰り返し遊ばれる理由となった。実際に当時のゲーマーの間では「数十回以上プレイした」という声も珍しくなく、それだけリプレイ性の高いゲームだった。

● 歴史を学ぶ入口として

もうひとつ見逃せない「良かったところ」は、ゲームを通じて歴史に関心を持つ人が増えた点である。ユーラシア大陸の歴史を題材にしたゲームは当時ほとんど存在せず、本作が初めて「モンゴル帝国」というテーマを広く知らしめるきっかけになった。

「学校の授業では退屈だった世界史が、このゲームを通じて面白く感じられた」という感想は少なくない。ゲームと歴史教育の接点を生んだ功績は大きく、その点もファンに強く支持される理由となった。

● 総括

以上のように、『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』の良かった点は多面的である。オルドシステムに代表される革新性、スケールの壮大さ、戦術性の高さ、文化的背景の描写、音楽の力強さ、自由度の高さ――どれをとっても他作品にはない個性があり、プレイヤーの記憶に強烈に残るものとなった。

「一度遊んだら忘れられないゲーム」と評される理由は、まさにこれらの良さが複雑に絡み合って独特の体験を生み出していたからだと言えるだろう。

■■■■ 悪かったところ

どれほど評価の高いゲームであっても、長所ばかりではなく短所も存在する。『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』も例外ではなく、その革新性と引き換えに不便さや理不尽さを感じさせる要素も少なくなかった。ここではプレイヤーやレビューで指摘されることの多かった「悪かったところ」を整理しつつ、本作の課題や改善の余地について掘り下げてみよう。

● 高すぎる難易度

最も多く挙げられるのは「難易度の高さ」である。特に戦闘システムは、防衛側が極めて有利に設計されており、攻め込む側は兵力差で勝っていても敗北することがしばしばあった。地形による移動中の兵力減少も大きく、長距離遠征を行うと兵士が疲弊して戦う前に消耗しきってしまう。

この仕様はリアリティを重視した結果ではあるが、当時のプレイヤーからは「理不尽に感じる」「初心者には無理ゲー」といった声が多かった。とりわけシミュレーションゲーム初心者にとっては、入り口で挫折する原因となったことも否めない。

● 内政のシステムがシンプルすぎる

一方で、内政に関しては「物足りない」と感じるプレイヤーも少なくなかった。本作の内政要素は人口の割り振りと施し程度に留まっており、他の光栄作品のように「城の開発」「商業投資」「灌漑」など細かな要素が存在しない。そのため、戦略的にできることが限定的で、軍事以外の楽しみが乏しいと感じられる場合があった。

「もう少し細やかな政治の駆け引きがあればよかった」「せっかく世界を支配するのに経済や文化の育成要素が浅い」といった声は発売当時から存在していた。

● 行動力消費システムの不便さ

統率力や判断力といったステータスを「行動力」として扱い、コマンドを実行するたびに消耗する仕様も賛否が分かれた。特に序盤では行動力が不足しやすく、情報収集や人材探索を行っただけで次の行動が制限されることが頻繁に起きる。

現実的な制約を再現しているとも言えるが、プレイヤーによっては「遊びの幅を狭めるだけ」と感じられた。とくに、コマンドが失敗しても行動力が消費されてしまう点は「不公平」「ストレスが溜まる」と批判されがちだった。

● 裏切りシステムの厳しさ

血縁者以外の将軍は常に裏切りの可能性を持っている。忠誠度という数値が存在しないため、反乱や寝返りを完全に防ぐ手段はなく、プレイヤーがいかに優秀な将軍を集めても、不意の裏切りで一気に崩壊することがある。

この仕様はゲームの緊張感を高める一方で、「運に左右されすぎる」「計画が水泡に帰すことが多い」として不満を抱くプレイヤーも多かった。実際、「せっかく鍛えた将軍に寝返られて全滅した」という体験談は、当時のプレイヤー間でよく共有されていた。

● 操作性・インターフェースの不便さ

当時のPC環境に依存する部分もあるが、UI(ユーザーインターフェース)は決して洗練されていたとは言いがたい。マウス操作が普及する前の設計だったため、すべてのコマンドをキーボード入力で行う必要があり、慣れないうちは操作が煩雑に感じられた。

また、戦闘中の部隊移動やコマンド選択も直感的とは言えず、誤操作によって不利な行動を取ってしまうケースも少なくなかった。「戦術で勝ったのに操作ミスで負けた」という声は、当時のレビューやユーザー感想にも散見される。

● シナリオ上の史実改変

「史実を無視している」と感じられる部分も批判対象となった。例えば、世界編でプレイヤーキャラに選べる源頼朝やリチャード1世は、実際にはその時代にはすでに亡くなっている。また、ビザンツ帝国も第四回十字軍によって滅亡していた時期である。

これは「プレイヤーに馴染み深い人物を登場させるため」の工夫だったが、歴史に詳しい層からは「違和感がある」「リアリティを損なっている」と受け止められた。歴史教育的な側面を期待したプレイヤーにはマイナスに映った部分である。

● グラフィックの制約

当時としては標準的ではあったが、グラフィックは今の基準で見れば当然ながらシンプルで、派手さに欠ける。戦闘シーンの演出も繰り返しが多く、長時間プレイすると単調さを感じるという意見があった。

ただし、これは80年代後半のPCゲーム全般に共通する課題であり、本作に限った欠点ではない。ただ壮大な題材を扱っているだけに、グラフィック面の物足りなさが余計に目立ったのも事実だ。

● 初心者に不親切な設計

チュートリアルやヘルプ機能が存在しなかったため、初めてプレイする人はルールを理解するのに苦労した。攻略本や雑誌を頼らなければ、オルドシステムの使い方や兵糧管理の重要性に気づかず敗北してしまうケースが多発した。

そのため「取っつきにくい」「マニュアルを熟読しないと遊べない」といった不満が目立ち、当時のカジュアルゲーマーには敷居が高い作品と見られていた。

● 総括

『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』の悪かった点は、「難易度の高さ」「内政の単純さ」「裏切りの理不尽さ」「操作性の不便さ」といった部分に集約される。これらはプレイヤーの自由度や緊張感を高める要素であると同時に、人によっては大きなストレスとなった。

つまり、このゲームは「人を選ぶ」作品だったと言える。万人受けはしないが、クセを理解して乗り越えられるプレイヤーには深い魅力を与えた。短所がそのまま個性となり、コアなファンを生む要因にもなったという点は、他のシミュレーションゲームにはない特異な魅力であった。

[game-6]■ 好きなキャラクター

『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』は戦略やシステムだけでなく、登場するキャラクターの個性が強く、プレイヤーに忘れがたい印象を残したゲームでもある。単なる「コマ」ではなく、血縁関係や固有の立場を持ち、それぞれがプレイヤーの物語に深く関与する。ここでは、ファンの間で特に人気が高かったキャラクターや、印象的と語られる存在について掘り下げていこう。

● 主人公としてのテムジン(チンギス・ハーン)

やはり最も印象的なのは主人公であるテムジンだろう。プレイヤーは彼の視点でモンゴル草原の統一から始めるが、その幼名である「テムジン」としてスタートする点がユニークだ。序盤の苦難を乗り越えてモンゴル帝国を築き、やがて「ジンギスカン」となる過程は、プレイヤーに強い達成感を与える。

ファンの多くは「テムジンは単なる支配者ではなく、自分自身を投影する存在だった」と語る。成長とともに国が拡大し、一族が繁栄する様子を通じて、プレイヤーはまるで自らがジンギスカンになったかのような没入感を味わうことができた。

● 王子たちの存在感

本作の特徴である血縁システムにおいて、王子は特別な位置を占めている。10歳になると将軍候補にでき、後継者として選ぶことも可能だ。彼らは「裏切らない将軍」として絶対的な信頼を寄せられるため、プレイヤーにとってかけがえのない戦力となる。

プレイヤーの間では「どの王子を後継者にするか」という議論が盛り上がり、自分好みの育成を楽しんだ人も多かった。また、名前を自由につけられるシステムもあり、プレイヤーが自分の子どもや好きな人物の名前を付けて愛着を持つこともできた。こうした「キャラクターとの一体感」がファンの心を掴んだのである。

● 姫たちの役割

姫は結婚によって同盟を強化したり、婿を血縁に組み込む重要な役割を持つ。本作では8歳で結婚可能となり、ゲーム進行に大きく影響を与える。

ファンの間では「どの姫を誰に嫁がせるか」が熱い議論の的だった。血縁を広げて裏切りを防ぐ戦略的資産であると同時に、愛着を持って「お気に入りの姫」を温存するプレイヤーも少なくなかった。中には「お気に入りの姫を簡単に手放せず、ゲームが不利になるのを承知で守り抜いた」というエピソードもあるほどだ。

● 后候補の個性

オルドシステムを支える后候補たちも、プレイヤーに強烈な印象を残した存在だ。后候補には「ほぼ確実にオルドに成功する人物」「交渉が必要な人物」「絶対に拒否する人物」など三種類が存在し、それぞれが異なる個性を持っている。

特に有名なのは「ラッチ」と呼ばれる后候補で、強制的に后となるユニークなキャラクターだ。グラフィック的には美しいとは言いがたいが、子を産む確率が高く、血縁拡大には大いに役立つ。そのためプレイヤーの間では「頼りになる存在」として愛され、半ばネタキャラ的に語り継がれている。

また、后候補ごとにグラフィックが微妙に変化し、笑顔を見せたり色っぽい表情を浮かべたりするのもプレイヤーの記憶に残る要素だった。「戦略ゲームにしては妙にキャラが人間臭い」と語る声が多く、人物に感情移入しやすい作りになっていた。

● 歴史的支配者たち

世界編に登場する他国の支配者たちも、プレイヤーにとって忘れがたい存在だった。

源頼朝(日本):鎌倉幕府を開いた将軍として知られるが、本作では既に亡くなっている時代設定にもかかわらず登場する。日本を代表するキャラとして存在感が強く、和風の要素が世界に溶け込む独特の味わいを与えた。

アレクシオス(ビザンツ帝国):東ローマ帝国の指導者として登場。既に滅亡していた時代に登場する点は史実改変だが、異国情緒あふれる存在としてゲームに彩りを加えた。

リチャード1世(イングランド):獅子心王の異名を持つ伝説的な人物。本作ではヨーロッパ勢力の代表として登場し、西洋文化圏のプレイヤーキャラクターを演出する役割を果たした。

これらの支配者たちは、史実をある程度無視してでも「わかりやすいキャラクター」として投入されたため、プレイヤーからは「親しみやすい」「世界が広がったように感じる」と好意的に受け止められることが多かった。

● ファンに愛される脇役たち

また、将軍や商人などの脇役キャラクターも印象に残る存在だった。商人はそれぞれ独自の特徴を持ち、どの商人を利用するかで経済状況が大きく変化するため、単なるモブではなく「戦略上のキーパーソン」として記憶に残っている。

さらに、在野の将軍を探し出して仲間にするシステムも、人物への愛着を高める要素となった。能力値は必ずしも高くないが、「自分が見つけて育てた将軍」という特別感から、プレイヤーの心に残りやすかった。

● 総括

『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』のキャラクターたちは、単なるデータの集合ではなく、プレイヤーが感情を投影し、一族の一員や盟友として接する対象だった。テムジンを中心に王子や姫、后候補、他国の支配者、商人や将軍たちが織りなす人間模様は、この作品を単なる戦略シミュレーション以上の「歴史ドラマ」へと昇華させた。

「好きなキャラクター」を語るとき、プレイヤーは単に能力やグラフィックを挙げるのではなく、「自分が共に歴史を歩んだ仲間」として話す。そこにこそ、このゲームが今なお語り継がれる理由が隠されているのである。

[game-7]●対応パソコンによる違いなど

『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』は1987年にPC-9801版として登場したのち、PC-8801、MSX2、X68000など、当時の主要なパソコン機種に次々と移植された。80年代後半は、パソコンの性能や表現力に大きな差があった時代であり、同じ作品でも対応機種ごとにプレイ感覚や表現の印象がかなり異なった。ここでは代表的なプラットフォームごとの特徴や違いを整理し、当時のプレイヤーがどのようにゲームを体験していたのかを掘り下げてみよう。

● PC-9801版(オリジナル)

まず最初に発売されたのがPC-9801版であり、シリーズのベースとなったバージョンである。日本国内でのPC市場においてNECのPC-9801は圧倒的なシェアを誇っており、光栄の主力タイトルもまずはこの機種を中心に展開された。

PC-9801版の特徴は、解像度やカラー表現が当時としては比較的優れていたため、グラフィックが最も安定していた点である。将軍や后のグラフィックは独特の味わいがあり、プレイヤーの没入感を大きく支えた。また、文字表示も高精細で、情報量が多いゲームに適していた。

音源については機種依存が大きく、環境によってFM音源カードを追加することでより迫力のある音楽を楽しむことができた。菅野よう子が手掛けた荘厳なBGMをフルに堪能できるのはPC-9801版の大きな魅力であり、「音楽で本作を選んだ」というファンも少なくなかった。

● PC-8801版

PC-8801版は、当時PC-9801よりも低価格帯で普及していた機種向けに移植されたバージョンである。機能面ではPC-9801版に比べて制約が多く、グラフィックや音声の表現力は抑えられていたが、それでも『ジンギスカン』の戦略性を楽しむには十分であった。

違いとしては、表示色が少なく解像度も低いため、キャラクターグラフィックや地図の表現がやや簡略化されていた点が挙げられる。特に后候補の表情やエンディングの演出は、PC-9801版を経験したプレイヤーにとっては物足りなく感じられた。

一方で、動作が軽快でテンポが良いという利点もあり、「長時間プレイでもストレスが少ない」という声もあった。価格面の安さからも、当時学生を中心に支持を集めた機種版である。

● MSX2版

1988年5月に登場したMSX2版は、家庭でも比較的手に入りやすい機種向けに移植されたバージョンである。MSXユーザーにとっては、これが初めて触れる「蒼き狼と白き牝鹿」シリーズとなった人も多く、その意味で裾野を広げた功績は大きい。

ただし、制約も目立った。処理速度やメモリの関係で、表示や操作のレスポンスが遅く、ロード時間の長さが不満として挙げられた。また、キャラクター数や表現も簡略化されており、PC-9801版に比べるとスケール感が薄れてしまっていた。

とはいえ、MSX2版には独自の魅力もある。例えば、王子や姫に占い師が名前をつける仕様が導入されており、プレイヤーが自由に命名できない代わりに、思わぬユニークな名前が生まれる面白さがあった。これを逆に「意外性があって楽しい」と受け止めたユーザーも少なくない。

● X68000版

1989年に発売されたX68000版は、グラフィックやサウンドの性能を存分に活かした高品質な移植として知られる。X68000は当時「夢のマシン」と呼ばれるほどの高性能を誇り、アーケードゲームに迫る表現力を持っていた。

その特性を活かし、X68000版ではグラフィックが大幅に向上し、人物イラストや戦闘シーンがより鮮明かつ豪華に描かれている。また、音楽面でも内蔵FM音源を駆使して荘厳なBGMが再現され、PC-9801版以上の迫力を感じさせた。

ファンの間では「真に完成されたジンギスカン」と評されることもあり、グラフィック重視のユーザーにとっては憧れのバージョンとなった。ただし、X68000自体の普及台数が限られていたため、実際に体験できたプレイヤーは少数派であった。

● 各機種版を比較して

こうして見ていくと、PC-9801版は「標準」、PC-8801版は「普及」、MSX2版は「家庭向け」、X68000版は「高級」という位置づけで展開されていたことが分かる。同じ作品でも機種によって印象が異なり、プレイヤーの環境に応じて「自分のジンギスカン体験」が存在していたのである。

この多様な移植展開は、光栄が本作に大きな期待を寄せていた証拠であり、実際に多機種展開によって幅広い層に支持を広げる結果となった。

● 総括

『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』は、対応パソコンによって体験の質が変化する作品だった。高性能なPC-9801やX68000では壮大な演出を味わうことができ、PC-8801やMSX2ではシンプルながらも本作の戦略性をしっかり楽しめた。

「どの機種で遊んだか」によって思い出が異なるのも、この作品のユニークな特徴である。ある人にとっては「豪華なグラフィックと音楽が印象に残ったゲーム」であり、別の人にとっては「処理が重かったけれど家でじっくり遊んだ思い出の作品」なのだ。こうした多様な体験の積み重ねが、本作の評価をより豊かなものにしている。

●同時期に発売されたゲームなど

『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』が登場した1987年前後は、日本のパソコンゲーム業界が大きく成長していた時期である。NECのPC-9801を中心に高性能パソコンが普及し始め、シミュレーションゲームを筆頭に、アドベンチャーやRPG、アクションといった幅広いジャンルが次々に登場した。ここでは、『ジンギスカン』と同じ時期に発売され、当時のユーザーに強い印象を与えた10本の代表的なパソコンゲームを紹介しよう。

★『信長の野望・全国版』

販売会社:光栄

発売年:1986年

販売価格:9,800円前後(PC-9801版)

ゲーム内容:

光栄の歴史シミュレーションの代表作であり、『ジンギスカン』と並んで「歴史三部作」を形成した一本。プレイヤーは織田信長や武田信玄といった戦国大名となり、日本全国の統一を目指す。内政・外交・戦闘のバランスが良く、従来の「信長の野望」よりもマップが拡大して自由度が増した。シミュレーションゲームの基盤を確立した作品として、学生から社会人まで幅広い層に遊ばれた。

★『三國志』

販売会社:光栄

発売年:1985年

販売価格:9,800円前後

ゲーム内容:

中国三国時代を舞台に、曹操や劉備、孫権といった群雄の一人となり天下統一を目指す。登場武将ごとに能力値が設定されており、人材登用や内政、戦闘に大きく影響する点が特徴。光栄が後に長寿シリーズとして展開していく基礎を築いた作品で、キャラクター性を重視する設計は『ジンギスカン』にもつながっていく。

★『大戦略』

販売会社:システムソフト

発売年:1985年

販売価格:8,800円前後

ゲーム内容:

現代兵器を用いた戦術級シミュレーションの傑作。戦車、航空機、艦船といったユニットを駆使し、敵拠点の占領を目指す。ターン制ヘックスマップ戦闘という点で『ジンギスカン』と共通する部分があり、硬派なミリタリーシミュレーションとして人気を博した。多くのバリエーションや続編が登場し、日本におけるシミュレーション文化を広げた一作である。

★『ハイドライドII』

販売会社:T&Eソフト

発売年:1985年

販売価格:7,800円前後

ゲーム内容:

アクションRPGの先駆け『ハイドライド』の続編。剣と魔法のファンタジー世界を舞台に、プレイヤーは冒険者となってモンスターと戦いながらストーリーを進めていく。成長要素や多彩な魔法の導入により、より深みのあるゲーム体験を提供。アクション性とRPGの融合は、後の国産RPGの発展に大きな影響を与えた。

★『ザナドゥ』

販売会社:日本ファルコム

発売年:1985年

販売価格:7,800円前後

ゲーム内容:

ファルコムの代表作の一つであり、RPGの人気を確立させた作品。広大なダンジョンを探索し、経験値やアイテムを収集しながら成長していく。成長の自由度と複雑なシステムが魅力であり、当時のユーザーは「コンピュータRPGの金字塔」と称賛した。シミュレーション色の強い『ジンギスカン』とは対照的だが、同時期に日本のPCゲームの可能性を広げた存在として並び立つ。

★『イース』

販売会社:日本ファルコム

発売年:1987年

販売価格:7,800円前後

ゲーム内容:

シンプルな操作で遊べるアクションRPG。プレイヤーは冒険者アドルとなり、失われた伝説の古代王国をめぐる物語に挑む。「半キャラずらし」と呼ばれる独特の戦闘方式や、感動的な音楽は後のシリーズでも受け継がれた。『ジンギスカン』と同じ年に登場し、RPGとシミュレーションがそれぞれ日本のPCゲームの二大ジャンルとして定着するきっかけを作った。

★『ソーサリアン』

販売会社:日本ファルコム

発売年:1987年

販売価格:8,800円前後

ゲーム内容:

職業を持つキャラクターを育成し、複数のシナリオを攻略していく横スクロール型アクションRPG。シナリオごとに異なる物語が用意されており、追加シナリオをディスクで提供する拡張性も話題となった。ユーザーが自分なりのキャラクターを成長させる自由度は、『ジンギスカン』の「血縁育成」と共通するテーマを持ち、当時のゲーマーを熱中させた。

★『ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー』

販売会社:日本ファルコム

発売年:1987年

販売価格:7,800円前後

ゲーム内容:

ファルコムの人気シリーズ「ドラゴンスレイヤー」の一作。複数のキャラクターを切り替えてプレイするシステムが導入され、個性あるキャラをどう使い分けるかが攻略の鍵となった。血縁や世代交代を意識した『ジンギスカン』と同時期に登場し、キャラクター性を前面に押し出す流れを象徴している。

★『ファンタジアン』

販売会社:スクウェア(現スクウェア・エニックス)

発売年:1985年

販売価格:8,800円前後

ゲーム内容:

後に『ファイナルファンタジー』を生み出すスクウェアが初期に手掛けたRPG作品。王道の冒険と戦闘を描きつつ、グラフィックと音楽に力を入れていた。商業的成功は大きくなかったが、後のスクウェア作品の基盤を作った歴史的タイトルであり、『ジンギスカン』と同時代に「日本のPCゲーム文化」が成熟していく流れを象徴している。

★『HAL砦の攻防』

販売会社:HAL研究所

発売年:1986年

販売価格:6,800円前後

ゲーム内容:

HAL研究所が手掛けた戦略シミュレーションゲーム。城を守る側と攻める側に分かれて戦い、資源管理や兵力配置が勝敗を左右する。硬派なシミュレーションとして評価され、『ジンギスカン』と同じく「知略で勝負する面白さ」を提供した。のちにHAL研究所は任天堂と深い関わりを持つ会社となるが、その原点を知ることができる一作としても貴重である。

● 総括

『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』と同時期のパソコンゲームは、シミュレーションの深化とRPGの隆盛が同時進行していた時代をよく表している。光栄の歴史シミュレーションが「知略と歴史」を売りにしていた一方で、ファルコムやスクウェアのRPGは「冒険と物語性」を武器に市場を広げていた。

こうした多様なタイトルが登場した80年代後半は、日本のPCゲーム文化が急速に発展し、家庭用ゲーム機市場へとつながっていく大きな転換点だったのである。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【中古】 蒼き狼と白き牝鹿ジンギスカン/ファミコン

FC ファミコンソフト 光栄 蒼き狼と白き牝鹿ジンギスカンシュミレーションゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本体の..

評価 5

評価 5

![【中古】[SFC] スーパー蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史 コーエー (19930325)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1000/5/cg10005287.jpg?_ex=128x128)

![FCソフト 蒼き狼と白き牝鹿 ジンギスカン(ソフトのみ)(箱説なし)【中古】[☆3]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kantei-c/cabinet/72/4988615000072-080205.jpg?_ex=128x128)