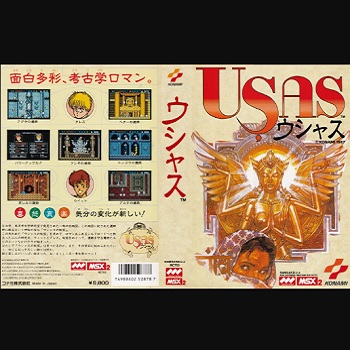

【中古】MSX2 カートリッジROMソフト ウシャス

【発売】:コナミ

【対応パソコン】:MSX2

【発売日】:1987年11月1日

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

作品イントロダクション――MSX2の“遺跡叙事詩”

1987年11月1日、コナミがMSX2向けに送り出した『ウシャス』は、当時のアクションゲームに“感情”という抽象概念をシステムとして組み込んだ、独自性の高い探検活劇である。プレイヤーはウィットとクレスという性格も体格も異なる二人の若き研究者を操作し、インド~中央アジアの文化圏を想起させる五つの遺跡群を踏破していく。各遺跡は「喜・怒・哀・楽」の四つのステージと、その奥に鎮座する神殿で構成。四つの鍵を集めて神殿に挑み、守護する巨像を打ち破ると、秘宝の欠片(あるいは特別な存在)へたどり着く……という明快なサイクルが軸だ。 しかし、このゲームの心臓部は単なる鍵集めに留まらない。キャラクターの感情状態が攻撃法・演出・会話・音楽の調性にまで干渉することで、プレイフィールと物語体験が一体化していく。MSX2という制約の多いプラットフォームで、コナミは“仕掛けと演出の統合”を目指した。結果として『ウシャス』は、MSX2アクションの系譜におけるコンセプチュアルな到達点の一つに数えられる存在になった。

物語の導入――暁の女神にまつわる“教授室の決断”

舞台は大学の研究室。考古学の助教授が古資料に見つけた手がかりは、暁の女神ウシャスの像と、その額に嵌まるはずだった巨石の断片伝承。研究費・実績・時間に追われる現実のしがらみが、半ば冗談、半ば本気の“無茶振り”として二人の若者を過酷な旅へ送り出す。荒唐無稽に見える出発点は、実は本作のテーマ――遺跡=過去と現在の欲望が交差する場所――を端的に物語る。探索が進むほどに、秘宝は“単なる宝”の皮を脱ぎ、古代技術と禁忌の記憶というドラマへ変貌する。エンディングで明かされる真相は、プレイヤーに“発掘”のもう一つの顔――危うさと人間の業――を突き付け、軽快な冒険譚に深い陰影を落とす。

舞台設計――五つの遺跡、四情のステージ、そして神殿

各遺跡は、横方向だけでなく縦方向にも広がるフロア群が画面切り替え式で連なる。MSX2は横スクロールのハード支援が乏しいため、1画面=1セル構造を前提としたレイアウトを採用。梯子やリフト、落とし穴、重量で動く足場、転がる巨岩などの立体的ギミックが、上へ/下へ/迂回してという探索の“文法”を形づくる。四つのステージはそれぞれ対応する感情を持ち、その“気配”は背景配色・仕掛けのテンポ・敵の挙動にも滲む。四体の感情の魔物を倒し鍵を揃えると神殿が開帳。円環軌道を巡る珠を破壊することで巨像の核に迫る――毎遺跡ごとの定型が、プレイヤーの習熟に合わせた戦略上の自由度を徐々に広げる。

二人の主人公――機動と射程、性格と口調まで

ウィットは長身で跳躍に優れるが、移動は控えめ。クレスは俊敏で、近接寄りの攻撃が得意。基本挙動は似ていても“届く/届かない”が攻略ルートを分岐させ、同じ部屋でも担当キャラで最適解が変わる。ステージ突入前の掛け合いは、選択キャラと感情状態によって台詞が入れ替わり、軽口、諍い、励まし合いなどがテンポよく挿入される。操作キャラの個性は数値性能+表現の両側面で立ち上がり、単なる“見た目の差”に終わらない。プレイヤーは「この部屋は射程でねじ込むか、機動で抜けるか」という思考の枝分かれを自然と学ぶ。

感情システム――プレイと演出を横串で貫く設計

『ウシャス』最大の特色が喜・怒・哀・楽の感情状態である。フロアに散在するパネルを取得すると表情アイコンが変化し、攻撃タイプ/挙動の細部/会話の口調/BGMの調性までがスライドする。“怒”はアグレッシブ、“哀”は非力だがギミック制御に利がある、といったトレードオフを内包。ボス部屋の前は対応感情でしか扉が開かないが、一度開ければ別感情へ持ち替え可能という緩衝もある。BGMは同一モチーフを移調させて聴感上の“感情変化”を可視化し、プレイ上の切り替えと聴覚演出が一致する。ここに、アクションとしての“手応え”と、アドベンチャー的“体験の色味”が重ね合わされている。

神殿と巨像――儀礼的なボス戦、リズムの頂点

神殿は、四情ステージの“総括試験”にあたる。中央に配された秘宝(あるいは囚われ人)に触れると巨像が覚醒し、周囲を巡る珠が弱点として露出。接近ルートの安全化→珠の破壊→本体露出という手順は共通だが、弾速/射出角/当たり判定の違いが繊細なリズム取りを要求する。感情状態が攻撃手段を左右するため、「どのモードで削り切るか」を含めた事前設計が効く。勝利後はコミカルな小デモが差し込まれ、緊張を解きつつ次の遺跡へと気分をスライドさせる――緩急が明確だ。

成長・通貨・やり直し――小さなRPG性と硬派さの同居

フロアで回収したコインは、サブ画面での体力回復や能力強化に充当される。MSX2時代のアクションとしては珍しい“軽量な成長要素”で、プレイスキル×投資判断の二軸で進行速度が変わる。一方、ミスは軽くない。リフトに挟まれる等で即座に失格となる場面があり、仲間の救出は“もう一人で該当ステージを制覇”が条件。遺跡クリアごとのパスワード復帰は可能だが、基本的に所持金や強化は初期化され、再建の計画性が問われる。甘さと厳しさの折衷で、探索の緊張感が保たれる。

画と音――MSX2限界の内側で“意味のある美”を

背景は細密なディザ表現で質感を出し、黄金・蒼・緑など色相テーマで遺跡の性格を分ける。スプライト枚数や同時発色に制約がある中、画面切り替え式という構造を前提に“情報の置き方”を最適化。足場の陰影や壁面装飾は雰囲気演出とギミック予告を兼ね、見た目がそのまま行動のヒントに変わる。音楽面はPSG主体ながら旋律の起伏がドラマを支え、感情状態の移調により一曲が多面体になる。BGMとSEの帯域分離も明瞭で、MSX2実機での鳴りを考慮したチューニングが感じ取れる。

リンク機能――コナミ製品間の“遊びの連帯”

カートリッジを複数差すリンクシステムに対応し、対応作と同時起動すると特典が付く。スタート時コイン余裕、被ダメ軽減、コンティニュー解放、必殺技常時可――など恩恵は組み合わせによって異なり、当時のコナミ・エコシステムならではの遊び心だ。単体で完結しつつ、別タイトルへの関心を促す設計は、MSX文化圏の“横のつながり”を象徴する。

難度の輪郭――理不尽と納得の狭間で

本作の死因トップはしばしば“リフト事故”だ。横・縦移動の合流点でジャンプタイミングを誤ると一撃退場、という局面が終盤に集中する。とはいえ、部屋ごとの安全地帯の見極めと感情モードの切替運用が定まれば、攻略は堅実に進む。被弾ダメージは相対的に緩めで、資金→回復の救済線もある。操作クセの獲得曲線を乗り越えた先に“地形攻略の面白さ”が立ち上がるタイプと捉えると、輪郭が掴みやすい。

“ウシャス”的手触り――発掘=情感の編集作業

『ウシャス』は、単に遺跡を歩くゲームではない。感情というフィルタで世界を編集し、同じ部屋を別の色調で眺め直す作品だ。調律の変わるBGM、表情と口数の増減、当たり判定の噛み合い方――これらはすべて、“その瞬間の心”を通じてプレイヤーの感覚を再配置するためにある。最後に投げかけられる倫理的な問いは、ゲーム内経済やスコアとは別のレイヤーで“何を手に入れ、何を失ったのか”を考えさせる。だからこそ本作は、MSX2の制約下でありながら、アクションと物語演出の共鳴という普遍的価値を手にしたと言える。

■■■■ ゲームの魅力とは?

“感情で遊ぶ”という革新――アクションの枠を越えた設計思想

『ウシャス』最大の魅力は、アクションゲームでありながら心理的な変化を操作の中心に置いた点にある。通常のアクションは「ジャンプ」「攻撃」「回避」といった身体的反応を重ねて進行するが、本作ではプレイヤーが取得するアイテムによって主人公の“感情”が変化し、それに伴ってプレイスタイルも変化する。この仕掛けは単なる見た目の変化ではなく、戦術そのものを左右するほどの重みを持っている。 「喜」の状態では攻撃が強化され、アクション全体が軽快になる。一方「哀」では攻撃力が低下する代わりに、仕掛けの動きが遅くなり、岩を押すなどの重作業が有利になる。感情を切り替えるということは、“戦闘スタイルを変える”と同時に、“遺跡との向き合い方を変える”ことでもある。MSX2という限られた技術環境の中で、プレイヤーの心理とシステムを直接結びつけた設計は、当時としてきわめて前衛的だった。

ウィットとクレス――性格の対比が物語を立体化させる

もう一つの魅力が、二人の主人公の性格と挙動の対比である。ウィットは落ち着いた長身の青年で、遠距離攻撃を得意とし、安定した動作を見せる。一方クレスは短気で身軽、近接格闘に優れるが、防御にやや不安がある。この対照的な二人のキャラバランスは、単に難易度選択の幅を広げるだけでなく、ゲーム全体のテンポと語りの多様性を生む。 さらに、ステージ開始前の短い会話シーンでは、選択したキャラとその感情に応じて会話内容が変化する。喜びのテンションで「よっしゃ行くぞ!」と勢いよく出発することもあれば、哀の感情では「……本当に行くのか?」と弱気なやり取りになる。こうした些細な演出が、当時のアクションゲームでは珍しかった人間味を感じさせ、単なる攻略作業を“旅”へと昇華させている。

遺跡という世界――静寂と危険の共存

本作の舞台である五つの遺跡は、それぞれ異なる感情的トーンで彩られている。黄金の神殿が眩しいペグー遺跡、湿った青い石壁が不安を誘うアルチ遺跡、燃えるような赤土のトンコウ遺跡――いずれもMSX2の表現力を限界まで引き出した緻密な画面構成で描かれている。背景の模様や瓦礫の陰影は、単なる装飾ではなく、プレイヤーに「ここに仕掛けがある」「この先に何かが隠れている」と直感させるビジュアルガイドとして機能している。 また、遺跡ごとに微妙に異なるBGMが感情の変化と連動しており、感情状態を切り替えるたびに曲の調性が変わる。プレイヤーは「耳で自分の状態を感じ取る」ことができ、視覚と聴覚の両面で“自分が世界に影響を与えている”という没入感を得られるのだ。

緻密な操作感――慣れるほどに深まる手応え

『ウシャス』は、初見では操作が独特に感じられる。ジャンプ中の空中制御が少なく、タイミングがシビアだ。しかし一度リズムを掴むと、キャラクターが重力を感じさせる自然な動きを見せ、“身体で操作するゲーム”という感覚に変わっていく。梯子の昇降、リフトのジャンプ移動、敵との間合い――それぞれが慎重な判断を要求し、プレイヤーの集中を切らさない。 さらに、感情状態が攻撃モーションや速度を変えるため、単なるジャンプアクションではなく、思考とタイミングの融合が必要になる。コナミのMSX作品は『ガリウスの迷宮』『悪魔城ドラキュラ』などに代表される“重厚操作感”で知られるが、『ウシャス』はそれらの系譜に連なる最も完成度の高い操作設計の一つと言える。

音楽――PSG音源で描く情緒の多層構造

サウンドを担当した山下絹代によるBGMは、本作のもう一つの魅力の核だ。PSG音源のみで構成されながらも、メロディラインの強弱・テンポの緩急・移調による心理変化が実に巧みである。たとえば「喜」では明るい長調に、「哀」では一転して短調へと転じるが、同じ旋律が異なる色で響くよう設計されている。その効果は単なるBGM変更ではなく、「今、自分の感情が世界の音を変えている」という感覚を生む。 また、神殿戦では低音を中心としたリズムが強調され、祭礼のような荘厳さを演出する。この“儀式的な音構成”が、古代遺跡を探索しているという物語世界を一層リアルに感じさせる。SCC音源の時代を迎える直前に、PSGだけでここまで豊かに表情を描いた作品はほとんど存在しない。

絵と演出――静止画に命を吹き込む工夫

当時のMSX2では横スクロールが難しく、画面切り替え式が主流だった。『ウシャス』もその制約を逆手に取り、1画面ごとの構図を“一枚の絵画”のように設計している。奥行きを感じさせる壁面装飾、背景奥で瞬く光、足場のわずかな陰影――それらが連続することで、画面切り替えのたびに“次の景色を発掘した”ような感覚を与える。 遺跡をクリアした後に挿入されるコミカルなデモシーンも忘れがたい。ウィットとクレスがトラブルに巻き込まれたり、旅の途中で小休止したりといった短いアニメーションが挿入され、冒険の合間に人間らしい笑いをもたらす。シリアスな遺跡探索とユーモラスな幕間が交互に現れる構成は、コナミ作品特有のリズム感ある演出力を象徴している。

探索と緊張のバランス――“死”の意味があるゲーム

『ウシャス』の遺跡は複雑に入り組み、単純に右へ進むだけではクリアできない。どこに感情パネルがあり、どのルートが神殿への近道なのかを自分で推理して構築していく必要がある。探索型アクションの源流である『メトロイド』や『ガリウスの迷宮』と同系統ながら、本作はより“思索的”だ。 失敗のペナルティも重い。リフトやトラップに挟まれると即死し、残った仲間で救出しなければならない。緊張感が絶えず持続し、プレイヤーは一歩ごとにリスクを意識する。この張りつめた感覚こそ、“考古学的冒険”の本質を体現している。安易なリトライができない設計だからこそ、各ステージを突破したときの達成感は非常に強い。

テーマの深さ――古代遺産と人の欲望

ゲームの終盤で明かされる「ウシャス像の正体」は、単なる宝探しの物語を超えている。神々の秘宝は実は古代の兵器の起動装置であり、人類の過去の罪を再び呼び覚ますものだったという展開は、プレイヤーに“探求の代償”を突きつける。コナミは、当時まだ単純娯楽と見なされていたゲームに、こうした倫理的問いかけを埋め込んだ。 クレスとウィットは、学問への情熱と功名心の板挟みの中で、真実に触れる。そこには“冒険者”ではなく“研究者”としてのリアリティがあり、MSX2の小さな画面の中で、プレイヤーは一種の叙事詩的体験を味わうことになる。『ウシャス』は、アクションでありながら哲学的でもある――それが多くのファンを惹きつけた理由である。

コナミ流世界観の完成形

1980年代後半、コナミのMSXチームは『グラディウス2』『メタルギア』『ガリウスの迷宮』などで高い完成度を誇っていた。『ウシャス』はそれらの系譜にありながら、より文学的で幻想的な要素を打ち出した作品といえる。重厚な背景グラフィック、明確な成長システム、デモ演出によるストーリーテリング、そして何より“感情を操作する”という唯一無二の仕組み。 すべてが調和した時、プレイヤーは単なるステージ攻略ではなく、“遺跡と心の両方を解読する旅”を体験する。この“探求と感情の融合”こそ、『ウシャス』が他のアクションゲームとは一線を画す最大の魅力である。

■■■■ ゲームの攻略など

序盤攻略――基本操作と心構え

『ウシャス』を始めると、まず登場するのはターミナル画面。ここでプレイヤーは探索する遺跡を選択し、使用キャラクターをウィットまたはクレスから決める。どちらを使うかでゲーム展開が微妙に異なり、初心者には射程の長いウィットが推奨される。MSX2のキーボード操作に慣れていない場合は、最初にジャンプと攻撃の感覚を掴むことが重要だ。 ジャンプは空中制御が効きづらいため、足場との距離を測り、落下を恐れず思い切って踏み切ることがコツ。敵を倒すよりも、まずは移動と感情パネルの扱いを練習して、各ステージの流れを把握していくとよい。最初のペグー遺跡では敵の攻撃が比較的ゆるく、構造も単純なのでチュートリアルとして最適だ。

感情パネルの管理――扉を開くための心理制御

各遺跡には「喜・怒・哀・楽」の四つのパネルが配置されており、それを取得することで主人公の感情が変化する。特に重要なのは、対応する感情の状態でなければボス部屋の扉が開かないというルールだ。したがって、遺跡を探索する際には「どこでどの感情になるか」を計画的に考える必要がある。 たとえば、「怒」の扉の前に行く前に「喜」のパネルを取ってしまうと再び戻る必要があり、結果的に時間を無駄にしてしまう。理想は各遺跡の感情パネルの位置をメモしておくこと。慣れてきたら、各ステージの感情配置を頭の中でマッピングし、「感情ルート」を最短経路でつなげるように動くと効率が格段に上がる。

敵との戦い方――感情とキャラ性能の合わせ技

敵は多種多様で、空中から襲うもの、地上を這うもの、トラップのように待ち伏せするものなどが存在する。攻略の基本は「敵との距離感」と「攻撃タイミング」を見極めること。 ウィットは射程の長い銃を持つため、距離を取って攻撃する“待ち型”の戦い方が有効。一方、クレスは接近戦に強く、キックや体当たりを駆使してテンポよく敵を処理する“攻め型”が向く。特に感情が「怒」のときは攻撃モーションが速くなり、複数の敵を一気に蹴散らすことができる。逆に「哀」の状態では火力が落ちるが、敵の攻撃スピードも低下するため、動きを観察する練習のタイミングとして最適だ。

鍵の収集と神殿への道

各遺跡で「感情の魔物」を倒すと神殿の鍵を入手できる。四つの鍵をすべて集めると神殿の扉が開く仕組みだ。魔物のいる部屋には特定の感情でしか入れないため、順番を間違えると探索が二度手間になる。 効率的な攻略法としては、まず感情の魔物の位置を把握すること。マップは自動表示されないため、手書きのメモを作ると格段に楽になる。鍵を4つ集めたら、遺跡中央部の神殿へ向かい、巨神像との戦いに挑もう。神殿では、周囲を回転する珠を破壊してから本体を攻撃するのが基本。プレイヤーの感情によって攻撃力が変動するので、「怒」や「喜」で挑むと戦いが短時間で終わる。

ボス戦攻略――巨神像との決戦

神殿に潜む巨神像は、プレイヤーの耐久力と観察力を試す試練だ。攻撃パターンは遺跡ごとに異なり、炎・雷・岩などのエネルギー弾を放ってくる。第一段階は外周の珠を全て破壊することから始まる。これを怠ると本体への攻撃が通らない。珠の動きは一定ではなく、感情によってそのスピードが変化する点も重要だ。 たとえば「楽」では珠がゆっくり回転し、狙いやすいが攻撃力が低い。逆に「怒」では敵の速度も上がるが、自身の攻撃テンポも上がる。自分の得意なスタイルを見つけて感情を固定し、安全地帯と攻撃チャンスを見極めることが勝利の鍵となる。

サブ画面の活用とパワーアップ計画

F1キーを押すと表示されるサブ画面(パワーアップモード)では、集めたコインを使って体力回復や能力強化を行える。コインは敵を倒す、またはステージ中の金貨を拾うことで得られる。能力値は「体力」「スピード」「ジャンプ力」の3種類。これらは段階的に上昇し、最終的にどのキャラクターも最大値まで強化可能だ。 初心者がやりがちなのが、序盤でコインを使いすぎてしまうこと。特に中盤以降の遺跡では回復費用がかさむため、必要最低限の強化に留めて貯金するのが鉄則。終盤のアグラ遺跡などでは敵の攻撃が苛烈なため、十分なコインを残して挑むと安定する。

救出システムの活用――仲間を取り戻す戦略

ゲーム中で一方のキャラクターが倒れると、敵に捕らわれてしまう。もう一方のキャラでそのステージのボスを倒すことで救出できるが、このシステムをうまく利用すればリスクをチャンスに変えることもできる。たとえば、クレスが捕らわれた状態でウィットを使ってボスを倒せば、ウィット側に経験値のような成長効果を集中させられる。 ただし、両者が倒れると即ゲームオーバー。どちらかを常に安全圏に残すような戦略的プレイも有効だ。無理に同じ感情で両者を進ませず、片方を「喜」、もう片方を「哀」にするなどして、リスク分散を図ることもできる。

リフト地帯の克服――最大の難関を乗り切る

多くのプレイヤーが苦戦するのが、リフトでの即死トラップ。特に終盤の縦リフトでは、わずかなタイミングのズレで頭を挟まれて即ミスになる。コツは、リフトの端を踏んだ瞬間にジャンプ入力をわずかに早めること。また、ウィットのジャンプ力を活かすことで垂直距離を安全に稼げる。 クレスで挑む場合は、速度の速さを利用してリフトの進行方向と逆方向にジャンプすると事故が減る。どうしてもタイミングが合わない場合は、「哀」の状態にしてリフトの動きを遅くするのも有効。感情を使った難関突破こそ、このゲームの設計美の一つである。

裏技・隠し要素――リンク機能とボーナス

『ウシャス』には、同社の他タイトルとのリンク機能が用意されている。 – 『魔城伝説II ガリウスの迷宮』と同時起動 → コイン100枚所持で開始 – 『メタルギア』 → 受けるダメージが半減 – 『グラディウス2』 → F5キーでコンティニュー可能 – 『F1スピリット』 → 必殺技を常時使用可能 このように、複数カートリッジを利用することでプレイが大幅に楽になる。当時のMSX2ならではのクロスゲーム連携であり、シリーズ愛好者にとっては特別な遊びの一環だった。

中盤以降の攻略指針――感情の使い分けが命運を分ける

3番目以降の遺跡では、敵の耐久力とトラップ密度が大幅に上がる。特に「楽」の状態では攻撃が遅くなるため、攻略速度を優先するなら「怒」と「喜」を中心に運用するのが基本。 ただし、「哀」状態を軽視してはいけない。リフトの動きを制御したり、岩を押して隠し通路を開いたりといったパズル的要素は「哀」状態でなければ突破できない場面が多い。したがって、最終的には「どの感情をどこで使うか」という感情ルートの最適化こそが攻略の要となる。

最終局面――ウシャス像の真実へ

最後のアグラ遺跡では、ステージ構造が極めて複雑になり、過去の遺跡で培った感情操作とギミック攻略のすべてが要求される。神殿では巨大なウシャス像が登場し、これまで集めた秘宝をすべて揃えて挑むことになる。攻撃の合間に光球を破壊し、最終的に額へ宝石を嵌めるとエンディングが始まる。 この瞬間、プレイヤーは単なる勝利ではなく、“自分の行動がもたらした結果”を目の当たりにする。ストーリーの真相が明かされるその演出は、当時の家庭用ゲームとしては極めて衝撃的だった。『ウシャス』の攻略は、単に強敵を倒すことではなく、自らの探求心を最後まで信じることに他ならない。

■■■■ 感想や評判

発売当時の評価――“難解だが美しい”と語られた作品

1987年当時、『ウシャス』が発売されたMSX2市場は『メタルギア』『グラディウス2』『ハイドライド3』など話題作が乱立していた。そんな中で本作は、「地味だけれど強烈な印象を残す異色作」として多くのプレイヤーに受け止められた。雑誌レビューでは、グラフィックと音楽の完成度が特に高く評価され、「MSX2の映像美を最大限に生かした神秘的な世界観」と称賛された一方、難易度や操作性の厳しさに関しては「覚えゲーに近い」「試行錯誤を要求する」との声も多かった。 しかしその“難しさ”こそが、当時のゲーマー層にとっては挑戦欲を刺激した。特に感情システムの存在は、当時の読者投稿コーナーなどで頻繁に取り上げられ、「ゲームでキャラの気分を操るなんて聞いたことがない」と話題を呼んだ。つまり、『ウシャス』は“万人向けではないが、深く刺さる作品”として支持を集めたのである。

プレイヤーの印象――「操作しているのに観察されている感覚」

プレイヤーからの体験談では、「ゲームをしているというより、登場人物たちの心を覗いている気分だった」といった声が多い。感情システムによる攻撃モーションや表情変化がリアルタイムに反映されることで、プレイヤー自身の心理もそれに呼応して変化していく。特に“哀”の状態での鈍重な操作感や切ないBGMには、プレイヤーが不思議な没入感を覚えたという。 また、ステージごとの感情の掛け合いセリフも印象的だったと語られる。ウィットとクレスが互いに励まし合ったり、喧嘩したりする姿は、当時のアクションゲームでは珍しく「物語を自分で進めている実感」を与えた。多くのファンが後年「この作品で初めてゲームキャラクターを“人間”として感じた」と述懐している。

ゲーム誌・評論家による分析――システムデザインの先駆性

1980年代のレビュー誌『MSX FAN』『BEEP』などでは、『ウシャス』を“感情という抽象概念をゲーム性に落とし込んだ革新作”として特集した記事も存在する。評論家の中には、本作を「後のアクションRPG的表現への橋渡し」と位置づけた者もいる。感情の変化によって行動結果が変わるという設計は、のちの『女神転生II』や『ライブ・ア・ライブ』の心理的選択演出に通じる要素があると指摘されることもあった。 また、当時のインタビューでは、開発チームが「プレイヤーに感情を反射させる構造を作りたかった」と述べており、単なる操作系のギミックではなく、“心の状態が世界を変える”という哲学的テーマが意識されていたことがわかる。

海外での反応――MSX文化圏での再評価

MSX2は欧州や南米でも人気が高く、特にオランダやスペインのMSXコミュニティでは『ウシャス』が「最も芸術的なコナミ作品」として紹介されることが多い。欧州版雑誌『MSX CLUB』では、「アクションゲームでありながら詩的」と評され、ビジュアルとサウンドの調和が強調された。 また、スペイン語圏のレトロゲーマーたちは、ウィットとクレスを“二つの感情の化身”と解釈し、「人間の二面性を描いた寓話」として独自の文学的読み解きを行っている。日本国内では“感情システムの実験作”として語られたが、海外では“象徴的なアート作品”として再発見されたというのは興味深い事実だ。

後年のプレイヤーによる再評価――“忘れられた傑作”の復活

21世紀に入ってから、『ウシャス』はProject EGGやレトロPCコレクションなどの配信によって再び脚光を浴びた。MSX2実機を知らない若いプレイヤーが、「この時代にこんな演出があったのか」と驚嘆の声を上げることも多い。特に音楽の完成度は現在でも高く評価され、YouTubeなどでリメイクアレンジが多数投稿されている。 SNSでは「BGMのコード進行が今聴いても美しい」「ドット絵の遺跡背景が神秘的すぎる」「感情によるBGM変化が現代的」といったコメントが相次ぎ、“時代を超えた没入感”が再び評価された。MSX2の制約を逆手に取ったデザイン哲学が、今なお通用する普遍性を持っていたことの証明でもある。

印象的なエンディング――衝撃と静寂

プレイヤーの間で長く語り草となっているのが、エンディングの衝撃だ。秘宝をすべて集め、ウシャス像の額に宝石をはめ込むと発生する“巨大な閃光ときのこ雲”――それは単なるファンタジーの終わりではなく、“人類の愚行の再演”を示す象徴だった。 多くのプレイヤーはその結末を目にして沈黙したといい、「最後の一文を読んだ瞬間、手が止まった」「ゲームで心が凍りつく体験をしたのは初めて」といった声が当時のファンレターにも残っている。この演出は、娯楽としてのゲームの枠を越え、“物語体験としてのショック”を初めて与えた事例として語り継がれている。

音楽とビジュアルへの賛辞――「MSX2の極点」と呼ばれた表現力

音楽面では、山下絹代による作曲が「PSG音源の最高峰」として賞賛されている。3音しか同時発音できないPSGを巧みに使い分け、低音リズムと旋律の掛け合いで奥行きを出している。多くのファンが「このゲームのサウンドは、SCCよりも心に残る」と語るほどだ。 グラフィックもまた、MSX2特有のディザリング技法を駆使して奥行きを生み、光と影の対比が強調されている。特に“青の遺跡”で見られる水面反射の描写は、当時のユーザーを驚かせた。「MSX2でここまでの静謐さを描けるのか」と、評論家からも高い評価を受けている。

ネガティブな意見――難易度とリフト地帯への不満

一方で、すべてが称賛一色というわけではなかった。特に多かったのが「リフトに挟まれて即死する仕様は厳しすぎる」「感情管理が複雑でテンポが悪くなる」という意見である。 ゲームオーバー時の再開がパスワード制で、しかも能力値と所持金がリセットされるため、後半での再挑戦が大きな負担になった点は多くのプレイヤーが挙げる不満だった。それでも、「理不尽ではあるが挑戦しがいがある」「死ぬたびに次の一手を考えるようになる」といった前向きな声も多く、結果的には“挑戦型ゲーム”としての評価を確立した。

ファン文化への影響――探検と感情の融合が残した遺産

『ウシャス』は後続の同人ゲームやファンアートにも大きな影響を与えた。特にMSX同人界隈では、「感情を切り替えるシステム」を模したゲームが複数登場し、精神状態を操作するアクションの原型として受け継がれている。また、コナミファンの間では『ガリウスの迷宮』『メタルギア』と並ぶ“MSX三大神話系タイトル”として語られることもある。 ファンサイトや掲示板では、「ウィットとクレスのその後を描いた小説」や「ウシャス像の真実を考察する記事」などが今も投稿されており、35年以上経った現在でも語りが途切れない。これは単なる懐古ではなく、“感情を題材にしたゲーム体験”という普遍テーマが、多くの人の心に残り続けている証である。

総評――静かなる傑作としての地位

総じて、『ウシャス』の評判は“静かな名作”という表現に集約される。派手な宣伝も大規模な販売もなかったが、遊んだ者の心には確実に痕跡を残した。難解で、時に不親切でありながら、他にはない魅力を持ち続けている。 グラフィック・音楽・世界観・操作感――それらすべてが“感情”という一本の糸で結ばれている。MSX史において、これほどまでに芸術的なコンセプトを貫いたアクションゲームは数少ない。『ウシャス』は、今なお語られるべき“遺跡と感情の叙事詩”なのである。

■■■■ 良かったところ

1. 感情を操るという革新性――アクションの枠を超えた心理表現

『ウシャス』最大の魅力は、やはり「感情をシステムとして導入した」という画期的な発想だ。 1980年代のアクションゲームは、キャラクターの動きやパワーアップを中心に設計されていたが、本作では「喜・怒・哀・楽」という心理的状態がゲームプレイそのものを左右する。この発想は当時として前例がほとんどなく、プレイヤーが感情を“道具”として扱う体験を初めて提供した作品と言える。

たとえば、「喜」の時には明るく軽やかな攻撃音が鳴り、必殺技が解放される。一方で「哀」では攻撃が弱まり、主人公の足取りもどこか重く感じられる。これらは単なる能力差ではなく、操作している側の気分まで変えてしまう設計だ。

つまり、ウシャスではプレイヤー自身が“感情を演じる”ことになる。怒りに任せて強敵を倒す快感、哀しみに沈んだときの静かな探検――その揺れがこのゲームを特別な体験へと変えている。

2. 二人の主人公によるゲームプレイの多様性

ウィットとクレスという2人のキャラクターは、単なる「選択制」ではなく、ゲームの構造そのものを支える両輪だ。 ウィットはジャンプ力に優れ、銃を主体とした中遠距離戦に強い。一方のクレスは素早く、格闘攻撃で高威力を誇る。プレイヤーは遺跡や敵の特性に応じてキャラクターを使い分け、異なるアプローチで攻略していく。

この“役割の対比”が素晴らしいのは、単なる性能差に留まらず、キャラクター性と行動の整合性が取れている点だ。

冷静なウィットが慎重に距離を取りながら戦い、情熱的なクレスが体当たりで活路を切り開く――その姿は、ゲームプレイが物語演出と自然に融合している証拠である。

また、両者の掛け合いはステージごとに変化し、プレイヤーの感情状態にもリンクしているため、「ゲームの中で人間関係が生きている」と感じさせるのも大きな魅力だ。

3. 芸術的とも言えるグラフィックデザイン

MSX2というハードの制約を超えたグラフィックも、多くのプレイヤーに強い印象を残した。 各遺跡の背景は単調な壁や柱ではなく、東南アジアの寺院やインド神話のモチーフを想起させる美しい装飾で構成されている。特に黄金の装飾や、青い水面に反射する光の演出は、当時の8ビット機とは思えないほどの質感を持っていた。

さらに、画面が切り替わるたびに構図や奥行きが巧みに変化し、まるで遺跡そのものを探検しているような錯覚を覚える。プレイヤーは新しいフロアに足を踏み入れるたびに、「次はどんな景色が待っているのだろう」と期待する。

この“探索する喜び”をグラフィック面で支えた点が、ウシャスの美術設計の最大の功績である。

4. 音楽の完成度――PSG音源の限界を超えた情緒表現

『ウシャス』の音楽は、コナミの作曲家・山下絹代によるもの。 たった3音しか出せないPSG音源を駆使しながら、壮大かつ繊細な旋律構成を実現している。遺跡ごとにメロディが異なり、感情状態によってキーやテンポが変化するという凝りようだ。

プレイヤーが「怒」になるとテンポが速くなり、緊張感のある和音が鳴り響く。一方で「哀」では短調に変化し、まるで祈りのような静寂を感じさせる。このダイナミックな音の変化は、単なるBGMを超えた“心の音楽”であり、MSX音源時代の芸術的到達点と言っても過言ではない。

特に最終遺跡アグラのテーマは、プレイヤーの記憶に深く残る名曲として知られ、今でもファンアレンジが数多く作られている。

5. ステージ構成の緻密さと探索性

ウシャスの各遺跡は、単に敵を倒すだけのステージではなく、立体的な迷宮として設計されている。上下移動を多用し、梯子やリフト、隠し通路などを駆使して進む構造は、まさに“考古学的探検”そのもの。 プレイヤーは感情の扉を開ける順番やルートを試行錯誤しながら、鍵を集めて神殿に挑む。このプロセスがパズル的思考とアクション性を融合させており、他のゲームにはない独特の面白さを生み出している。

また、遺跡ごとにギミックのテーマが異なり、火・水・風・石といった自然要素を感じさせる構造が多い。こうした変化のある環境設計が、長時間プレイしても飽きさせない。

「ただのアクション」ではなく「謎解きの旅」として楽しめる点は、コナミ作品の中でも突出している。

6. ストーリー演出と余韻――ゲームに“物語の深み”を与えた

『ウシャス』が特別視される理由の一つに、その重厚なストーリー構成がある。 教授の命令で秘宝を探すだけの軽い冒険かと思いきや、終盤で明かされる“ウシャス像=古代兵器”という展開は、多くのプレイヤーを驚かせた。 この結末に至る過程で、ゲーム内の雰囲気は徐々に陰りを帯び、BGMや背景の色調までが変化していく。演出によって物語の緊張が高まり、感情の旅路が終焉を迎えるとき、プレイヤーの心には深い余韻が残る。

この「プレイヤーに考えさせるエンディング」は、当時のアクションゲームでは非常に珍しく、のちの物語重視型ゲームの先駆けとされている。静かに流れるラストシーンは、単なる勝利ではなく人間の欲望と代償の象徴としてプレイヤーに刻まれた。

7. コミカルな演出で緊張を和らげる絶妙なテンポ

『ウシャス』はシリアスな物語を持ちながらも、随所にユーモラスな演出が挟まれている。遺跡クリア後に流れるミニアニメーションでは、ウィットとクレスの失敗談や珍事件が描かれ、緊張感が一気に緩む。この「シリアスとコメディの交互リズム」が、作品全体のテンポを心地よいものにしている。 例えば、神殿クリア後にクレスがコインの山に埋もれて笑うシーンや、ウィットが遺跡の扉に頭をぶつける場面など、思わず笑ってしまう細やかな演出が光る。こうした人間味のある描写があるからこそ、ラストの悲劇がより際立つのだ。

8. システム面の完成度と快適な操作レスポンス

MSX2タイトルの中には操作の重さが課題となるものも多かったが、『ウシャス』は例外的にレスポンスが良好である。攻撃・ジャンプ・入力判定の精度が高く、キー入力の遅延をほとんど感じさせない。 また、プレイヤーの行動に対して即時反応する音と視覚効果が備わっており、打撃音やエフェクトが“手応え”としてしっかり伝わってくる。これは当時のMSX作品の中でも特に優秀な調整であり、プレイヤーの操作満足度を高めている。 加えて、成長システムやパスワード再開といった仕組みも備えており、遊びやすさと挑戦性のバランスが取れている点も評価が高い。

9. 感情とBGMが一体化した表現の妙

感情システムの面白さは前述の通りだが、特に素晴らしいのは音楽の変調がリアルタイムで感情を“演出”しているところだ。 「怒」のときは重低音が増し、「楽」では軽やかな旋律へと変化する。その変化が一瞬で切り替わるにもかかわらず、不自然さがまったくない。これは、プログラム上で同じメロディをキーシフトさせるという高度な音楽制御によるものだ。 つまり、プレイヤーの行動とサウンドが完璧に同期している。この一体感が、“感情で遊ぶゲーム”というコンセプトを強固に支えている。

10. 後世に残る「MSX黄金期の象徴」

『ウシャス』は、コナミがMSX2で培った技術・音楽・演出すべての集大成と言われる。 グラフィックの色彩設計、感情システムの独創性、サウンドの完成度――そのどれを取っても、後続作品の礎となった。多くのプレイヤーが「これぞMSX2の頂点」と語り、今なおコレクターズアイテムとして高い人気を誇っている。 特に“ゲームとは何かを考えさせる作品”という評価は、現代のインディーゲームにも通じる哲学を持つ。単なる懐古ではなく、表現と遊びの融合を実現した芸術作品として、今でも輝きを放ち続けている。

■■■■ 悪かったところ

1. 難易度バランスの極端さ――序盤と終盤の落差

『ウシャス』において最も多くのプレイヤーが口にした不満は、難易度バランスの不均一さだった。 最初のペグー遺跡は比較的穏やかで、プレイヤーが感情システムや操作感を覚えるための導入としては優れている。しかし二つ目以降の遺跡では急激に敵の耐久力が上がり、リフトや落下トラップが多発。しかもミスのペナルティが重いため、初見では理不尽に感じられることも多かった。

特に終盤のアグラ遺跡は、シリーズ屈指の高難度を誇る。わずかなタイミングミスで即死、感情の切り替えを誤れば扉が閉ざされ、再び最初からやり直し――。この緊張感が“やり応え”として評価される一方、初心者にとっては壁になった。

一部のファンは「序盤は遺跡探検、終盤は死に覚えゲーム」と評し、難易度曲線が滑らかではなかった点を惜しんでいる。

2. リフト即死トラップの多さ――理不尽さを感じる設計

プレイヤーの間で悪名高いのが、リフトに挟まれて即死する仕様である。 MSX2の処理上、オブジェクト同士の衝突判定が単純なため、リフトと天井・床にわずかでも挟まれると一撃死してしまう。しかもステージによっては、避けようがないほど密集したリフト地帯もあり、これが大量のリトライを生んだ。

特に「哀」の状態では動きが遅くなるため、リフト通過のタイミングが狂いやすい。プレイヤーは操作を誤った瞬間、白目をむいて倒れるキャラの演出を見せられる――この“コミカルでありながらショッキングな演出”は印象的だったが、何度も見るうちに苛立ちを覚える人も少なくなかった。

「せめてライフ制で調整してほしかった」「挟まれてもダメージで済ませるべきだった」といった意見が多く、設計上の厳しさが議論の的になった。

3. コンティニュー方式の不便さ――努力が報われにくい

もう一つの不満点は、パスワードコンティニュー時に能力値やコインがリセットされるという仕様だ。 ウシャスでは、敵を倒してコインを貯め、それを消費して体力回復や能力強化を行う成長システムが採用されている。ところが、ゲームオーバー後に再開すると、せっかく蓄えたコインも強化も失われてしまう。 つまり、後半の難関ステージでミスをすると、再挑戦のために序盤同様の“育成作業”を再びこなさなければならない。

これにより「リトライする意欲が削がれる」「努力が無駄になる」と感じたプレイヤーも多い。特に後半の遺跡ではコイン入手量が少なく、再強化に膨大な時間がかかる。

一部の雑誌レビューでも「ややストイックすぎる設計」「熟練者専用」と評され、コンティニュー周りの不親切さは明確なマイナスポイントとなった。

4. 感情システムの複雑さとテンポの悪化

『ウシャス』を象徴する感情システムは、革新的であると同時にプレイテンポを崩す要因にもなっていた。 各ステージには異なる感情パネルが散在しており、目的の扉を開くためには特定の感情でなければならない。そのため、プレイヤーは常に「今どの感情か」を確認しながら移動しなければならない。

また、パネルを誤って取ってしまうと再調整のために前の部屋へ戻る必要があり、探索の流れが断ち切られる。

これが繰り返されると、テンポが極端に悪くなり、アクションの爽快感が失われることもあった。

一部のプレイヤーは「感情パネルがパズルではなくストレスになっている」と評しており、難易度調整の課題と合わせて“システムの重さ”を指摘する声が多かった。

5. 操作の癖――空中制御の乏しさと硬直

MSX2の仕様上、ジャンプ中の空中制御がほとんど効かないため、プレイヤーは常に慎重な入力を求められる。 特に狭い足場やリフト上では、わずかなタイミングミスが命取りになる。これが本作の緊張感を支える要素でもあるが、一方で「思った通りに動かせない」という不満も多かった。 敵との距離を誤ると回避が間に合わず、当たるとキャラが大きく吹き飛ばされる。このノックバック仕様が連続ミスを誘発し、トラップの多いエリアでは致命的な結果を生む。

多くのプレイヤーは「悪魔城ドラキュラ」に似た操作感と評したが、ウシャスのように上下移動が多い構造ではそれが逆に足かせになった。

「ジャンプ力強化が中盤で手に入るが、それまでのストレスが長い」「空中操作を少しでも許してほしかった」という意見が後を絶たなかった。

6. ストーリー進行のわかりにくさ

『ウシャス』の物語はテキストで語られる部分が少なく、進行の多くをプレイヤーの想像に委ねている。 この“余白の多さ”が美点でもあるが、当時のユーザーからは「次にどこへ行けばいいのか分からない」「説明不足」と感じられることも多かった。 特に、3番目の遺跡で登場する女性キャラ「Bee」が一度登場して以降まったく関わらない点については、「重要人物のように見せて何もない」「伏線が放置された」と不満の声が上がった。

エンディングの展開も衝撃的ではあるものの、セリフや説明がほとんどなく、意図を理解できないまま終わってしまうプレイヤーもいた。

「深い物語を感じるけれど、言葉が足りない」という印象が支配的で、ストーリーの語り口としての不親切さは確かに課題だった。

7. 同じ構成の繰り返しによる単調さ

本作の遺跡はどれも「喜・怒・哀・楽+神殿」の5構成で統一されている。 設計の一貫性という点では優れているが、長時間プレイすると「同じことの繰り返し」という印象を受けやすい。 感情の切り替え、4体の魔物撃破、鍵集め、そして巨神像との戦い――この一連の流れが全遺跡で踏襲されるため、後半では新鮮味が薄れる。

せめてステージ固有のボスや特殊ギミックがもっと多ければ印象が違ったかもしれない。

ファンの間でも「3つ目以降の遺跡で新要素が欲しかった」「見た目が違うだけで展開が同じ」といった声が多く、構造の均一さがゲーム体験の伸びを抑えた形となっている。

8. キャラクター性能格差の存在

クレスとウィットの性能差も、細かな不満の一つだった。 クレスは俊敏で攻撃力が高いが、射程の短さと防御の弱さがネック。一方ウィットは攻撃範囲が広く、必殺技のジャンプ射撃が非常に強力で、結果的にウィットの方が有利というバランスに落ち着いてしまう。 この格差は、特に終盤で顕著になる。ウィットの必殺技による二段ジャンプが攻略を劇的に楽にする一方で、クレスの空中歩行は限定的な用途しかない。 開発陣の意図としてはキャラクターの個性付けだったのだろうが、実際には「片方が主役、もう片方が補助」という印象が残った。

9. ボスデザインの単調さ

感情の魔物たちはそれぞれ「喜・怒・哀・楽」を象徴する造形をしているが、行動パターンは意外とシンプルである。 笑いながら弾を撃つラフンダー、泣きながら落下するクライヤン――確かに個性的ではあるが、戦闘自体のバリエーションは少ない。 各遺跡のボスも神殿の巨神像で共通しており、攻撃方法が違うだけで基本攻略法は同じ。プレイヤーからは「せっかくデザインが良いのに戦闘が単調」「演出で差別化してほしかった」との声が多かった。

10. 現代的観点から見た不親切設計

今日の基準で見ると、『ウシャス』はチュートリアルやUI面での説明がほとんどない。感情パネルの効果や救出システムも、説明書を読まないと理解が難しい。 また、ミス時の演出が強烈な一方で、再挑戦に時間がかかるなど、プレイヤーフレンドリーとは言い難い部分が多い。 しかし、当時のゲーマー文化では「自分で発見すること」が価値とされていたため、これを短所と感じるかどうかは世代によって意見が分かれる。 それでも、「もしリメイクするなら最初に簡易チュートリアルが欲しい」「今の時代ならチェックポイント制にするべき」といった提案は多く、潜在的なリメイク需要を示唆している。

総括――粗削りだが唯一無二の個性

以上のように、『ウシャス』には確かに不便で過酷な部分がある。しかし、それらの多くは挑戦的な設計思想の裏返しでもある。 難しさ、操作癖、テンポの重さ――それらは同時に本作を他にない存在へと押し上げた要素でもある。 つまり“悪かったところ”は、“他では味わえない体験を作るための代償”でもあったのだ。 その意味で、『ウシャス』は完成された快適さよりも、挑戦するゲームデザインの勇気を体現した作品と言えるだろう。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

1. ウィット――冷静沈着な探検家の理想像

ウシャスのプレイヤーキャラクターのひとりであるウィット(Wit)は、理性と知性を象徴する存在だ。 長身で落ち着いた口調、無駄のない動き、そして遠距離攻撃を得意とする射撃スタイル。彼はまさに「学者肌の冒険者」であり、感情に振り回されがちな相棒クレスと対をなすキャラクター設計となっている。

プレイヤーの間では「最も操作しやすい主人公」として人気が高く、その理由は安定した挙動と射程の長さにある。敵との距離を保ちながら安全に戦えるため、探索に集中できるのが魅力だ。

また、感情状態によってウィットのセリフや表情が細かく変化する点も評価されている。「喜」のときには爽やかな笑みを見せ、「怒」のときは冷静な怒りを滲ませる――その演技の幅がプレイヤーの共感を呼ぶ。

物語面では、彼の冷静さの裏にある探求心と責任感が印象的だ。教授の命令で遺跡を探索するという義務を果たしながらも、彼自身は「知識のために危険を冒す」ことを恐れない。

エンディングでは、その知識欲が人類の悲劇を呼ぶ一因となることが暗示され、ウィットというキャラクターが“知の光と影”を象徴していることに気づかされる。

その静かな葛藤こそ、彼を単なる主人公以上の存在へと押し上げているのだ。

2. クレス――激情の中に宿る優しさ

もう一人の主人公クレス(Cles)は、情熱と行動力を体現したキャラクターである。 短気で直情的だが、根は仲間思い。危険な遺跡でも恐れず突っ込む姿勢が頼もしく、ウィットの慎重さと見事なコントラストを成している。 プレイヤーからは「操作に癖があるが、使いこなすと爽快」「格闘戦の手応えが最高」と評されることが多い。

クレスの特徴は、何といっても近接攻撃の力強さだ。パンチやキックの一撃が重く、怒りの状態ではまるで格闘家のようなテンポで敵を粉砕できる。その戦闘スタイルは、プレイヤーの感情と直結しやすく、感情システムの真価を最も体感できるキャラと言える。

一方で、哀の状態では目に見えて動きが鈍くなり、いつもの勢いを失う。その対比が「人間らしい弱さ」を感じさせ、キャラとしての深みを与えている。

物語的には、クレスは常にウィットの影にいるようでいて、物語の“心”を担う存在だ。

終盤での台詞「知識が人を救うとは限らないさ」は、ウィットの理性に対するクレスの感情的な反証であり、この作品全体のテーマを象徴する名言として知られている。

豪快で短気、でも誰よりも仲間思い――そんなクレスの姿が、多くのファンの心を掴んで離さない。

3. 教授――知識への執念と人間の傲慢の象徴

物語の発端となる人物、教授(Professor)は、ウィットとクレスの恩師であり、二人にウシャス像の発掘を命じる中心的存在だ。 直接戦うことはないが、彼の存在がゲーム全体の倫理的テーマを形づくっている。 古代遺産への好奇心と探究心が暴走し、「知識を求めるあまり神の領域を侵す」姿は、プレイヤーに“人間の限界”を考えさせる。

エンディングで教授の計画が悲劇を招いたことが示唆されると、プレイヤーは彼を単なる悪役としてではなく、「知の代償を体現した人間」として受け止める。

学問を追う者の宿命的な孤独と狂気――それが彼のキャラクターの根底にある。

ウシャスという作品が哲学的である理由のひとつが、この教授という存在に凝縮されているのだ。

4. ウシャス像――神か機械か、人知を超えた存在

タイトルにもなっているウシャス(Ushas)像は、ゲームの最重要キャラクターでありながら、言葉を発することのない“沈黙の主役”だ。 一見すると女神像のようだが、その正体は古代文明が作り出した兵器であり、人類の過去の罪を象徴する存在として描かれる。 神秘的な外見と不気味な静寂――そのギャップが物語全体を包み込む。

プレイヤーの間では「最も印象的なキャラはウシャスそのもの」という声も多い。

巨大な石像が無言で光を放つ瞬間、そこに“意志”のようなものを感じ取る人も少なくない。

そしてラストでその像が暴走し、人間の手に負えない力を放つ――その瞬間、プレイヤーは「信仰と科学、理性と感情」という二項対立の意味を悟る。

ウシャス像は、敵でも味方でもなく、人類が作り上げた“鏡”なのだ。

この曖昧な存在の描き方こそ、コナミのMSX作品特有の文芸的センスであり、後年のファンからも「無口なのに一番語りかけてくるキャラクター」と称されることが多い。

5. Bee(ビー)――幻の助言者としての存在感

物語中盤に一瞬登場する女性キャラクターBeeも、ファンの間で語られ続けている存在だ。 ウィットとクレスに神殿の在り処を教える役割を果たすが、それ以降姿を見せない。にもかかわらず、多くのプレイヤーが「彼女こそウシャスの意思の化身なのでは」と推測している。

Beeの言葉は短く、意味深である。

「感情を捨てる者は、神にも人にもなれぬ」――この一言が物語全体の主題を暗示しており、プレイヤーの心に強く残る。

直接的な出番が少ないにもかかわらず、Beeの存在が物語の神秘性を何倍にも高めているのだ。

また、そのデザインも印象的で、黄金の装飾をまといながらもどこか儚げな表情を見せる。MSX2の限られた解像度でここまで情感を表現できたのは、当時のグラフィッカーのセンスの勝利といえるだろう。

6. 感情の魔物たち――個性と寓意の融合

各遺跡に登場する「喜・怒・哀・楽」の魔物たちは、単なるボスではなく、人間の内面を具現化した存在である。 たとえば「怒」の魔物は燃え盛る炎のように激しく、「哀」の魔物は涙を流しながら自壊する。これらの演出は、感情を敵として外在化するという非常に象徴的な構図を作り上げている。 プレイヤーは自らの感情と戦うような感覚を味わい、それが『ウシャス』の哲学的体験をより深める。

一部のプレイヤーは「この魔物たちは教授の精神の具現ではないか」と考察している。

喜び・怒り・哀しみ・楽しみ――それらを制御しきれず暴走させた結果が、あの巨大な悲劇だったのかもしれない。

敵でありながら、どこか哀愁を帯びた存在として記憶に残る点が、彼らをただの“ボス”ではなく“象徴”として昇華させている。

7. ウィットとクレスの関係――理性と情熱の二重奏

『ウシャス』の物語を貫くのは、ウィットとクレスという理性と感情の対比である。 二人の性格は正反対だが、互いを補い合うことで物語が進む。ウィットが計画を立て、クレスが実行する。クレスが暴走しそうになると、ウィットが冷静に止める――この掛け合いが人間ドラマとして非常に魅力的だ。

エンディングでは、二人の選択が異なる運命を象徴する。

理性を信じるか、感情を信じるか――プレイヤーがどちらを操作するかによって物語の解釈すら変わってくる。

この“二人の対話”が作品の核心であり、プレイヤーの心にも「どちらの生き方を選ぶか」という問いを残す。

まさに、二人でひとつの主人公なのだ。

8. ファンが語る「心に残る登場人物たち」

長年のファンの間では、「どのキャラも無駄がない」「全員が象徴的」と語られている。 特にBeeとウシャス像の存在は、短い登場にもかかわらず多くの二次創作で取り上げられており、彼女たちはいわば“沈黙の語り手”として愛されている。 ウィットとクレスも「兄弟のような関係」「感情の二面性を描いた象徴的ペア」として語られ続けている。 プレイヤーは誰か一人に感情移入するというより、全員の関係性そのものに共鳴しているのだ。

9. 総括――感情が息づくキャラクター群像

『ウシャス』の登場人物たちは少数精鋭でありながら、一人ひとりが物語のテーマを象徴している。 理性を代表するウィット、情熱のクレス、知の狂気を象徴する教授、そして人間の罪を映すウシャス像。 どのキャラも単なる“役割”ではなく、感情の具現化として描かれている。 だからこそプレイヤーは、彼らを操作しながら自分自身の心と向き合う感覚を覚えるのだ。

登場人物の数が少ないにもかかわらず、ここまで深い印象を残したのは、この作品の構造美と心理的リアリティが高いレベルで融合しているからだ。

『ウシャス』は、キャラクターの多彩さではなく、一人ひとりの心の奥行きで勝負している。

そしてそれこそが、このゲームが今なお“記憶に残る名作”と呼ばれる最大の理由である。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

1. ウシャスはMSX2専用――当時のハード制限と最適化設計

『ウシャス(USHAS)』は、1987年11月1日にコナミからMSX2専用タイトルとして発売された。 これはMSX1との互換性を切り離し、グラフィック・メモリ性能の向上を活かした本格的な“MSX2世代ゲーム”として設計された点に大きな意味がある。 当時のMSX2は、VRAMが64KBに拡張され、画面モードもSCREEN5(512×212/16色)やSCREEN6(512×212/4色)を利用可能だった。コナミはこの機能を最大限に活用し、細やかな装飾・陰影表現・グラデーション効果を実現している。

背景の遺跡描写やキャラクターの陰影は、MSX1では到底再現できなかった。特にウシャス像の彫刻や、感情ごとに色味が変わる背景演出はMSX2のVRAMアクセスと高速ページ切り替えを駆使したもの。

結果として『ウシャス』は、“MSX2でしか表現できないアクションゲーム”として高く評価された。

これは同社が同時期に展開していた『メタルギア』『グラディウス2』と並ぶ「MSX2専用三部作」の一角とも呼ばれている。

2. SCC音源非対応――PSG3音の極限活用

本作は当時のコナミ製カートリッジで一般的だったSCC音源非搭載タイトルである。 そのため、音楽はPSG(Programmable Sound Generator)3音のみで構成されているが、作曲家・山下絹代による巧みなアレンジでSCCにも劣らない表現力を実現した。 特に、感情の変化によってリアルタイムにBGMのキーやテンポを変える処理は、PSG制御をフレーム単位で調整した非常に高度な技術。

SCC音源を使わずにここまで“厚みのある音”を出した事例は珍しく、PSGの限界を押し上げた作品と評される。

また、当時のMSX2では外部音源の同時利用がまだ標準化されていなかったため、PSGのみで多彩な感情変化BGMを再現した『ウシャス』の設計は、ハードウェア的にも驚異的だった。

3. ディスクではなくROMカートリッジ採用の理由

『ウシャス』はMSX2タイトルでありながら、ROMカートリッジ方式(1Mbit)で発売された。 当時、MSX2ゲームはフロッピーディスク版が主流になりつつあったが、コナミはあえてROMを選択した。その理由は、読み込みレスポンスの速さと安定性を優先したためである。

ROMカートリッジの利点は、ディスクのロード時間やアクセスノイズがなく、画面切り替えを即時に行える点だ。

『ウシャス』のように画面単位でマップが切り替わる構成では、この即応性が重要だった。

一方で、セーブ機能が使えないためパスワードコンティニュー制が採用された。これが前章で述べた“再開時の不便さ”の一因でもある。

しかし技術的観点では、この選択がアクション性と演出テンポを両立させた賢明な判断だったと評価されている。

4. MSX1非対応の影響とユーザー層の分断

1987年当時、依然として多くの家庭に普及していたのは初代MSXだった。 MSX2専用として発売された『ウシャス』は、MSX1ユーザーには動作しないため、当時のファン層の間では「敷居の高いゲーム」とも言われた。 とはいえ、MSX2の高解像度・多色表現を体験したユーザーからは「このゲームを遊ぶためにMSX2を買った」という声も多く、ハード更新の“牽引役”にもなった。

結果的に、ウシャスはMSX2普及の象徴的タイトルとなり、同社の『魔城伝説II ガリウスの迷宮』や『F1スピリット』などとともに「コナミがMSX2時代を定義した」と評されている。

5. 機種ごとの表示・動作差

MSX2機種の中でも、メーカーによってVRAM転送速度や画面発色方式が異なったため、微妙な違いが存在する。 たとえば、ソニーのHB-F1XDシリーズでは色の階調が滑らかに表示される一方で、パナソニック製FS-A1では暗部コントラストが強調され、やや陰影が濃く見える傾向にあった。 このため、プレイヤーによって「遺跡の雰囲気が違って見える」「夜の神殿が明るく感じる」といった感想が分かれる。

また、キーボード入力のレスポンスや音の出方にも若干の差があり、特にPSGチップの出力特性が機種によって異なったため、BGMの響きがわずかに違って聞こえることもあった。

こうしたハード間の微妙な差異は、MSX2ならではの“味わい”として現在でもコレクターの間で語られている。

6. 海外版の存在とリリース状況

『ウシャス』は日本国内での販売が中心で、海外ではMSX2対応地域のオランダやスペインで限定的に流通した。 海外版ではタイトルがそのまま“Ushas”表記で、メニュー文字が英語化されているが、ゲーム内容はほぼ同一。 ただし、一部のローカライズ版ではフォントが欧文仕様に変更され、アイテム名やメッセージの一部が省略されている。

欧州では“Ancient Temples Adventure”という副題で紹介されたこともあり、インド神話や遺跡モチーフが海外ファンの興味を引いた。

MSXコミュニティではいまでも「欧州限定ROM版は幻の名作」として収集対象となっている。

7. コナミ製MSXタイトルとのリンク機能

『ウシャス』は、コナミのMSXシリーズに搭載されたリンクシステムにも対応している。 スロット1に『ウシャス』、スロット2に別のコナミゲームを挿入することで、特殊な効果が発動する仕組みだ。 代表的な例として―― ・『魔城伝説II ガリウスの迷宮』との併用:初期コイン100枚からスタート ・『メタルギア』との併用:被ダメージ半減 ・『グラディウス2』との併用:F5キーでコンティニュー可能 ・『F1スピリット』との併用:必殺技が常時使用可能

これらの連動はゲーム性に直接影響を与えるだけでなく、同社製ゲーム世界の共有感を生み出した。

つまり『ウシャス』は単独で完結しながらも、コナミMSXユニバースの一部として設計されていたのである。

8. 周辺機器との互換性と環境差

周辺機器との相性も、当時のMSXゲーマーの関心事だった。 ジョイスティック対応はもちろん、FM音源カートリッジ(MSX-MUSIC)を挿しても自動認識はせず、音色はPSG固定。 しかし、ユーザーの中には独自の拡張基板を用いてPSG出力をFM音源でリマスターするファンも現れた。これにより、現代でもウシャスのBGMをFM音質で再生する試みが続けられている。

また、MSX2+環境では動作は問題ないものの、一部の機種でキャラ点滅演出のタイミングが微妙にズレる現象が報告されている。これはVBLANK割り込み処理速度が異なるためであり、当時のハード特性の“個性”としてコレクターの間で分析対象となっている。

9. エミュレーター環境での再現と現代的プレイ

現代では『ウシャス』はMSXエミュレーターで容易にプレイ可能だが、再現度には差がある。 特に感情変化に伴うBGMのピッチ変動は、音程計算がCPUクロック依存であるため、エミュレーターによって挙動が微妙に異なる。 オリジナル機で体験した人々は「エミュレータでは音が硬い」「当時のPSG特有の“揺らぎ”が再現されていない」と語る。

一方で、現代の環境ではスクリーンショットやステートセーブが容易なため、再挑戦や攻略研究が格段に進んでいる。

この結果、当時クリアできなかったプレイヤーが何十年ぶりにエンディングを見たという報告もあり、ウシャスの魅力が世代を超えて蘇っている。

10. 現代リリース・アーカイブ配信の状況

2020年代に入り、コナミはMSXシリーズの復刻を進めており、『ウシャス』もProject EGG(D4エンタープライズ)で配信されている。 このバージョンはオリジナルROMを忠実に再現しつつ、エミュレータ側でサウンド・表示を安定化しており、当時の難点だったリフト判定やキーレスポンスも改善されている。

また、近年ではMSXVRやMiSTer FPGAといった再現ハードでも完璧に動作するようになり、オリジナル実機の中古市場が高騰。

海外コレクターの間では「MSX2黄金期の傑作5本」の一つとして、今も評価が高い。

このように、対応機種や環境の違いを超えて、ウシャスは時代を経ても“完成されたMSX芸術”として再発見され続けている。

[game-10]●同時期に発売されたゲームなど

1. 1987年――MSX2が頂点を迎えた年

1987年は、MSX2プラットフォームが最も成熟した年であり、コナミ、マイクロキャビン、T&Eソフト、そしてアスキーを筆頭に、多くの名作がリリースされた。 ハードウェアの性能を熟知した開発者たちは、限られたVRAMとPSG音源で表現の限界に挑むような作品群を次々と生み出していった。

この年の特徴は、単なるアクションやRPGではなく、「感情」「哲学」「物語」を重視したゲームが増えたこと。

『ウシャス』もその潮流の一角であり、単なる冒険ではなく“人間の心”を舞台にした探索というテーマ性を持っていた。

この精神性の高さが、後のPCエンジンやメガドライブ世代の“物語性重視RPG”へと繋がっていく。

2. コナミの同時期作品――技術の頂点と挑戦

『ウシャス』とほぼ同時期にコナミがMSXで展開していたタイトルには、『グラディウス2』(1987年8月)、『メタルギア』(1987年7月)、『魔城伝説II ガリウスの迷宮』(1987年9月)などがある。 これらはいずれもMSX2の性能を活かし、グラフィック・サウンド・構造のすべてで革新を起こした。

特に『ガリウスの迷宮』は、探索型アクションの先駆として『ウシャス』の構造に強い影響を与えている。

ウィットとクレスの切り替えシステムは、ガリウスにおける「ポポロンとアフロディーテ」の関係性を進化させたものだ。

つまり『ウシャス』は、ガリウスの精神を継ぎながら“感情システム”で深化させた後継作といえる。

一方、『メタルギア』はアクション性よりも“潜入と物語”を重視し、プレイヤーの心理を揺さぶる要素を取り入れた。

この点でも、『ウシャス』が“感情を操作するゲーム”として同時代に存在したのは象徴的だ。

両者は方向性こそ違えど、“人間の内面を遊ばせる”という点で共通の思想を持っていた。

3. マイクロキャビン作品との比較――RPGとの融合を先取り

マイクロキャビンは同年、『XZR(エグザイル)』『サイオブレード』など、ストーリー性の強いアクションRPGを次々とリリースしていた。 これらの作品は倫理観や宗教観をモチーフにしており、『ウシャス』と同じく哲学的テーマを内包していた。 特に『XZR』はイスラム思想を、そして『ウシャス』はインド神話を下敷きにしており、どちらも文化的背景を重視した構成になっている。

プレイヤーにとって『ウシャス』は、ただのMSX2アクションではなく、“マイクロキャビン的RPGの空気感”を漂わせる異色作として受け止められていた。

そのため一部のファンは、「ウシャスこそマイクロキャビンが作ってもおかしくなかったコナミの実験作」と評している。

4. 他社タイトルとの共通点――「内面の冒険」というテーマ

同時期の他機種(PC-8801やFM-7など)でも、精神世界や夢をテーマにした作品が多く登場していた。 たとえば、アスキーの『夢幻戦士ヴァリスII』(1987年)、日本テレネットの『アンジェラス』、日本ファルコムの『ソーサリアン』などがある。 これらはいずれも単なるアクションやRPGを超えて、“心の旅”“人間の二面性”を描こうとした試みだった。

『ウシャス』もまさにその流れの中に位置しており、喜怒哀楽という普遍的なテーマを、ゲームシステムそのものに落とし込むという革新的アプローチを実現していた。

この点で、『ウシャス』は時代の中で孤立した作品ではなく、当時の文化的潮流の最先端を走っていたことがわかる。

5. アクションゲームとしての完成度の比較

1987年はアクションゲームの完成度が飛躍的に上がった年でもある。 『ウシャス』と同世代のタイトルと比較すると、以下のような関係が見える:

タイトル 発売元 特徴 共通点

グラディウス2 コナミ スクロール型・武装進化 表現の限界挑戦

魔城伝説II ガリウスの迷宮 コナミ 探索アクション 世界観の深さ

イシターの復活 ナムコ 神話的冒険 宗教的テーマ

XZR(エグザイル) マイクロキャビン 哲学的アクションRPG 思想性の強さ

ウシャス コナミ 感情と哲学の融合 内面世界の探求

このように、『ウシャス』はどの作品にも似て非なる存在であり、“感情をゲームにする”という独自の方向性を打ち出していた。

6. FM音源全盛期との対比――PSG表現の逆襲

1987年はPC-8801mkIISRやFM77AVなど、FM音源搭載機が主流になっていく時代でもあった。 しかし『ウシャス』は、あえてPSG音源だけで感情変化を表現するというアプローチを取った。 同年に登場した『Ys II』(日本ファルコム)はFM音源による荘厳なサウンドを武器にしていたが、ウシャスは「限られた3音で心理を描く」という方向で勝負していたのだ。

結果として、派手さはないが“静かな美しさ”を持つBGMが生まれ、後年のプレイヤーたちは「FM音源より心に響くPSG」と評した。

技術よりも演出の意図を優先した設計思想こそ、コナミ作品の真髄である。

7. PC-8801・X1との技術比較

MSX2とほぼ同時期のPC-8801mkII SRやX1 turboでは、解像度や処理速度で上回る部分も多かった。 それでも『ウシャス』がMSX2で輝いたのは、設計思想の一貫性とアートディレクションの緻密さにあった。 MSX2の制限を熟知したうえで、表示タイミングやパレット切り替えをフレーム単位で調整し、まるで8色しかないとは思えない陰影表現を実現した。 つまり、単純なハード性能の勝負ではなく、「構造と哲学で魅せる設計」で他機種作品に肩を並べていたのである。

8. 後の作品への影響――感情システムの原型

『ウシャス』の“感情システム”は後のゲームにも影響を与えた。 1990年代には、感情や心理をパラメータ化する作品が増加し、代表的な例として『プリンセスメーカー』『女神転生II』『ルナティックドーン』などが挙げられる。 それらはいずれも「人の心を数値で表す」試みをしており、『ウシャス』はその原点のひとつとされている。

また、1998年に発売された『moon(ラブデリック)』などの“アンチRPG”作品にも、感情を軸にした構造的ゲームデザインの影響が見て取れる。

『ウシャス』は表面上は古典的アクションに見えて、実は後の“感情で遊ぶゲーム”の祖となる存在だった。

9. 同時代ゲーマーの体験と現在の再評価

当時MSX2を持っていたプレイヤーにとって、『ウシャス』は「友人に自慢できる一本」だった。 派手ではないが、知的で芸術的。 「感情で動きが変わるゲーム」という説明だけで、子供たちは驚きの声を上げたという。 2020年代の今、再プレイした世代は「当時は理解できなかった哲学性を今になって味わっている」と語る。

感情をテーマにしたゲームが珍しかった80年代において、『ウシャス』は明らかに時代を先取りしていた。

それが30年以上経った今でも“再評価される理由”である。

10. 総括――ウシャスが象徴する1987年の到達点

『ウシャス』が登場した1987年は、MSX文化が最も豊かだった年であり、 それは単なる技術的進歩ではなく、ゲームが芸術へと変わり始めた時代でもあった。 コナミ、マイクロキャビン、ファルコム――それぞれが異なる方向で「人間らしさ」を描こうとしていた。 その中で『ウシャス』は、理性と感情、科学と信仰、知と無垢というテーマを静かに提示した異端の傑作だった。

同時期の作品群を俯瞰すると、『ウシャス』は時代の波に埋もれた一作ではなく、むしろその中心で“心の冒険”という新しいゲーム概念を開いた存在であったことが分かる。

1987年という時代を象徴するこの作品は、いまもなお「MSX2黄金期の魂」として語り継がれている。